ЧАСТЬ 2

Медицинская анатомическая иллюстрация — история изучения тела человека в атласах 5 столетий

Итак, новая часть истории анатомических атласов. В прошлом посте [1] Андреас Везалий совершил анатомическую революцию, не только создав удивительные пособия, но и воспитав талантливых учеников, продолжавших прорывные исследования. В этом посте мы дойдем до анатомических иллюстраций эпохи барокко и потрясающего атласа голландского анатома Говарда Бидлоо, а также покажем иллюстрации из первого русского анатомического атласа, которые нам достались благодаря любезности сотрудников медицинской библиотеки Нью-Йорка.

XVII век: от кругов кровообращения до врачей Петра Великого

Университет Падуи в XVII веке сохранил преемственность, оставшись чем-то вроде современного MIT [2], но для анатомов раннего Нового времени.

История анатомии и анатомической иллюстрации XVII века начинается с Иеронима Фабрициуса (Hieronymus Fabricius [3]). Он был учеником Фаллопия и после окончания университета тоже стал исследователем и преподавателем. Среди его достижений описание тонкого строения органов пищеварительного тракта, гортани и головного мозга [4]. Он впервые предложил прообраз деления коры больших полушарий на доли, выделив центральную борозду. Также этот ученый открыл клапаны в венах, препятствующие обратному току крови. Помимо этого Фабрициус оказался неплохим популяризатором — он первым начал практику анатомических театров.

Фабрициус много работал с животными, что дало ему возможность внести вклад в зоологию (он описал фабрициеву сумку, ключевой орган иммунной системы птиц) и эмбриологию (он описывал стадии развития птичьих яиц и дал название яичникам — ovarium).

Фабрициус, как и многие анатомы, работал над атласом. При этом его подход был действительно основательным. Во-первых, он включил в атлас иллюстрации не только анатомии человека, но и животных. К тому же, Фабрициус решил, что работы должны быть выполнены в цвете и масштабе 1:1. Атлас, созданный под его руководством включал около 300 иллюстрированных таблиц, однако после смерти ученого они на время были утрачены, а повторно обнаружены лишь в 1909 году в государственной библиотеке Венеции. К тому моменту остались целы 169 таблиц.

Иллюстрации из таблиц Фабрициуса ( источник [5]). Работы соответствуют изобразительному уровню, который могли продемонстрировать живописцы того времени.

Фабрициус, как и его предшественники, сумел продолжить и развить итальянскую анатомическую школу. Среди его учеников и коллег был Джулио Кассери (Giulio Cesare Casseri [6]). Этот ученый и профессор того же университета Падуи родился в 1552 году, а скончался в 1616. Последние годы жизни он посвятил работе над атласом, который назывался точно так же, как и многие другие атласы того времени, «Tabulae Anatomicae». Ему помогали художник Одоардо Фалетти (Odoardo Fialetti [7]) и гравёр Франческо Валезио. Однако сама работа была опубликована уже после смерти анатома, в 1627 году.

Иллюстрации из таблиц Кассерио ( источник [8]).

Фабрициус и Кассери вошли в историю анатомического знания еще и тем, что оба были учителями Уильяма Харви (William Harvey [9] — у нас его фамилия более известна в транскрипции Гарвей [10]), который перевел изучение строения человеческого тела еще на уровень выше. Харви родился в Англии в 1578 году, но после учебы в Кембридже отправился в Падую. Он не был медицинским иллюстратором, но зато заострил внимание на том, что каждый орган человеческого тела важен прежде всего не тем, как он выглядит или где расположен, а тем, какую функцию он выполняет. Благодаря своему функциональному подходу к анатомии, Харви смог описать круги кровообращения. До него считалось, что кровь образуется в сердце и с каждым скоращением сердечной мышцы доставляется до всех органов. Никому не приходило в голову, что будь оно на самом деле так, каждый час в организме должно было бы образовываться порядка 250 литров крови.

Видным анатомическим иллюстратором первой половины семнадцатого столетия был Пьетро да Кортона (Pietro da Cortona [11], также известный как Пьетро Берреттини).

Да Кортона не был анатомом. Более того, он известен, как один из ключевых художников и архитекторов эпохи барокко. И надо сказать, что его анатомические иллюстрации не были столь впечатляющими, как живописные работы:

Анатомические иллюстрации Барреттини (источник [12])

Фреска «Триумф божественного провидения», над которой Барреттини работал с 1633 по 1639 год ( источник [13]).

Анатомические иллюстрации Барреттини были сделаны предположительно в 1618 году, в ранний период творчества мастера, на основе вскрытий, проводившихся в Госпитале Святого духа в Риме. Как и в ряде других случаев, по ним были сделаны гравюры, которые не были отпечатаны до 1741 года. В работах Барреттини интересны композиционные решения и изображение препарированных тел в живых позах на фоне зданий и пейзажей.

Кстати, в то время художники обращались к теме анатомии не только для изображения внутренних органов человека, но и для демонстрации самого процесса вскрытия и работы анатомических театров. Стоит упомянуть знаменитую картину Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа»:

Картина «Урок анатомии доктора Тульпа», написанная в 1632 году.

Впрочем, этот сюжет был популярен:

Anatomy Lesson of Dr. Willem van der Meer Более ранняя картина, демонстрирующая учебное вскрытие — «Урок анатомии доктора Уильяма ван дер Меера», написанная Михилем ван Миревельтом в 1617 году.

Вторая половина XVII века в истории медицинской иллюстрации примечательна благодаря труду Говарда Бидлоо (Govard Bidloo [14]). Он родился в 1649 году в Амстердаме и выучился на врача и анатома в университете города Франекер в Голландии, после чего отправился преподавать технику анатомирования в Гаагу. Книга Бидлоо «Анатомия человеческого тела в 105 таблицах, изображенных с натуры [15]» стала одним из самых известных анатомических атласов XVII — XVIII веков и отличалась детальностью и аккуратностью иллюстраций. Она вышла в 1685 году, и позднее была переведенаа на русский язык по распоряжению Петра I, который принял решение развивать медицинское образование в России. Личным доктором Петра стал племянник Бидлоо Николаас (Николай Ламбертович [16]), который в 1707 году основал первую в России госпитальную медико-хирургическую школу и госпиталь в Лефортово, нынешний Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко.

По иллюстрациям из атласа Бидлоо видна тенденция к более точной, чем раньше, прорисовке деталей и большей образовательной ценнности материала. Художественная составляющая отходит на второй план, хотя все еще заметна. Взято отсюда [15] и отсюда [17].

XVIII век: экспонаты Кунсткамеры, восковые анатомические модели и первый русский атлас

Одним из наиболее талантливых и умелых анатомов в Италии начала XVIII века был Джованни Доминик Санторини [18] (Giovanni Domenico Santorini [19]), который, к сожалению, прожил не очень долгую жизнь и стал автором только одного фундаментального труда под названием “Анатомические наблюдения [20]». Это скорее анатомический учебник, нежели атлас — иллюстрации там есть только в приложении, но они заслуживают упоминания.

Иллюстрации из книги Санторини. Источник [20].

В Нидерландах в то время жил и работал Фредерик Рюйш [21] (Frederik Ruysch [22]), который изобрел успешную технику бальзамирования. Русскому читателю он будет интересен тем, что именно его препараты легли в основу коллекции Кунсткамеры. Рюйш был знаком с Петром. Царь, будучи в Нидерландах, часто посещал его анатомические лекции и наблюдал за тем, как он проводит вскрытия.

Рюйш делал препараты и зарисовки в том числе детских скелетов и органов. Как и у более ранних авторов из Италии в его работах была не только дидактическая, но и художественной составляющая. Несколько странная, впрочем.

Иллюстрации Рюйша. Источник [23].

Еще один видный анатом и физиолог того времени, Альбрехт фот Галлер [24] (Albrecht von Haller [25]), жил и работал в Швейцарии. Он знаменит тем, что ввел понятие раздражимости — способности мышц (а впоследствии и желез) реагировать на возбуждение нервов. Он написал несколько книг по анатомии, к которым были сделаны детальные иллюстрации.

Иллюстрации книг фон Галлера. Источник [26].

Вторая половина XVIII века в физиологии запомнилась работами Джона Хантера [27] (John Hunter [28]) в Шотландии. Он внес большой вклад в развитие хирургии, описание анатомии зубов, изучение восполительных процессов и процессов роста и заживления костей. Наиболее известным трудом Хантера стала книга “Observations on certain parts of the animal oeconomy [29]»

Иллюстрации из книг Хантера. Источник [29]. По ссылке можно помотреть другие иллюстрации из приложения к книге. Работы иллюстраторов все больше напоминают современные учебные пособия.

В XVIII веке был создан первый анатомический атлас, одним из авторов которого стал русский врач, анатом и рисовальщик Мартин Ильич Шеин [30]. Атлас назывался «Словник, или иллюстрированный указатель всех частей человеческого тела» (Syllabus, seu indexem omnium partius corporis humani figuris illustratus). Одна из его копий хранится в библиотеке Нью-Йоркской академии медицины [31]. Сотрудники библиотеки любезно согласились прислать нам сканы нескольких страниц атласа, впервые изданного в 1757 году. Вероятно, эти иллюстрации впервые публикуютя в интернете.

Иллюстрации из атласа Шеина ( Courtesy of the New York Academy of Medicine Library [32]). Видно, что это довольно подробное руководство, включающее изображение срезов отдельных органов, а также анатомию детского организма.

Помимо анатомических атласов в то время публиковались и иллюстрированные учебники по хирургии:

Иллюстрации из книги “ The Elements of Surgery [33]», 1746 год ( источник [34]).

Также в XVIII веке стала популярна технология создания образовательных анатомических моделей из воска, хотя их стали делать еще в конце века предыдущего — впервые этим занялся аббат из Болоньи Жетано Джулио Зумбо [35].

Фотография работы Зумбо ( источник [36]).

Фотография работы Клементо Сусини [37] ( источник [38]).

Больше примеров по ссылке [39].

В завершении упомянем еще троих авторов, на атласы которых интересно обратить внимание. Это

Леопольдо Кальдани [40] (Leopoldo Marco Antonio Caldani [40]), Паоло Масканьи [41] (Paolo Mascagni [42]) и Антонио Скарпа [43] (Antonio Scarpa [44]) Вот, например иллюстрация из атласа Масканьи (взято отсюда [45]):

В следующем посте мы доберемся до XIX и XX веков. Там масса интересного, включая анатомию Грея, атлас Синельникова, Гюнтера фон Хагенса и полную модель человека, сделанную на основе фотографий разрезанного на тонкие слои тела заключенного, приговоренного к смертной казни.

Сайт-источник PVSM.RU: www.pvsm.ru

Путь до страницы источника: www.pvsm.ru/news/68111

Ссылки в тексте:

[1] прошлом посте: habrahabr.ru/company/visual-science/blog/233787/

[2] MIT: http://web.mit.edu/

[3] Hieronymus Fabricius: http://en.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Fabricius

[4] мозга: http://www.braintools.ru

[5] источник: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2815943/

[6] Giulio Cesare Casseri: http://en.wikipedia.org/wiki/Giulio_Cesare_Casseri

[7] Odoardo Fialetti: http://en.wikipedia.org/wiki/Odoardo_Fialetti

[8] источник: http://www.nlm.nih.gov/dreamanatomy/da_g_I-D-1-05.html

[9] William Harvey: https://en.wikipedia.org/wiki/William_Harvey

[10] Гарвей: http://ru.wikipedia.org/wiki/Гарвей,_Уильям

[11] Pietro da Cortona: https://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_da_Cortona

[12] источник: http://www.ihm.nlm.nih.gov/luna/servlet/view/all/what/Pictorial+Works/Anatomy/

[13] источник: http://www.italiannotebook.com/art-archaeology/triumph-divine-providence/

[14] Govard Bidloo: http://en.wikipedia.org/wiki/Govert_Bidloo

[15] Анатомия человеческого тела в 105 таблицах, изображенных с натуры: http://digitallibrary.vassar.edu/fedora/repository/vassar%3A25503/-/Collection/2

[16] Николай Ламбертович: http://ru.wikipedia.org/wiki/Бидлоо,_Николай_Ламбертович

[17] отсюда: http://www.nlm.nih.gov/exhibition/historicalanatomies/bidloo_home.html

[18] Джованни Доминик Санторини: http://ru.wikipedia.org/wiki/Санторини,_Джованни_Доменик

[19] Giovanni Domenico Santorini: http://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Domenico_Santorini

[20] Анатомические наблюдения: https://archive.org/details/observationesana00sant

[21] Фредерик Рюйш: http://ru.wikipedia.org/wiki/Рюйш,_Фредерик

[22] Frederik Ruysch: http://en.wikipedia.org/wiki/Frederik_Ruysch

[23] Источник: http://www.zymoglyphic.org/exhibits/ruysch.html

[24] Альбрехт фот Галлер: http://ru.wikipedia.org/wiki/Галлер,_Альбрехт_фон

[25] Albrecht von Haller: http://en.wikipedia.org/wiki/Albrecht_von_Haller

[26] Источник: http://www.albrecht-von-haller.ch/e/pictures.php

[27] Джона Хантера: http://ru.wikipedia.org/wiki/Хантер,_Джон

[28] John Hunter: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Hunter_(surgeon)

[29] Observations on certain parts of the animal oeconomy: https://archive.org/details/observationsonce00hunt

[30] Мартин Ильич Шеин: http://health-ua.com/articles/2933.html

[31] хранится в библиотеке Нью-Йоркской академии медицины: http://nyam.waldo.kohalibrary.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=122073

[32] Courtesy of the New York Academy of Medicine Library: http://www.nyam.org/library/

[33] The Elements of Surgery: https://archive.org/details/elementsofsurger00mihl

[34] источник: http://catalogue.wellcomelibrary.org/record=b1228223

[35] Жетано Джулио Зумбо: http://en.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Giulio_Zumbo

[36] источник: http://parzifalpurissimo.blogspot.ru/2011/03/zumbo-gaetano-giulio-anatomia-e.html

[37] Клементо Сусини: http://en.wikipedia.org/wiki/Clemente_Susini

[38] источник: http://himetop.wikidot.com/young-woman-wax-model-1795-by-clemente-susini

[39] по ссылке: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2815943/?report=classic

[40] Леопольдо Кальдани: http://en.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_Marco_Antonio_Caldani

[41] Паоло Масканьи: http://ru.wikipedia.org/wiki/Масканьи,_Паоло

[42] Paolo Mascagni: http://en.wikipedia.org/wiki/Paolo_Mascagni

[43] Антонио Скарпа: http://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Скарпа,_Антонио

[44] Antonio Scarpa: http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Scarpa

[45] отсюда: http://www.gonnelli.it/it/asta-0011-1/mascagni-paolo-prodromo-della-grande-anatomia-.asp

/post/234219/

Исторические документы библиотеки

Кронштадтского Военно-морского госпиталя.

17 июня 1717 года по указу Петра I в устье реки Невы на острове Котлин основывается «Адмиралтейский Госпиталь». При торжественной закладке Петром I больших укреплений на острове 7 октября 1723 года морская крепость и строящийся город получили имя Кронштадт. Адмиралтейский Госпиталь стал именоваться Кронштадтским.

Многие из врачей госпиталя являлись участниками кругосветных плаваний и больших морских экспедиций на кораблях Русского флота. Ими проведено медико-топографическое описание более 150 портов, побережий и других географических пунктов Европы, Азии, Африки, Америки, Океании и Антарктиды. Именами врачей Кронштадтского морского госпиталя А. Ф. Кибера, А. А. Бунге, А. Е. Фигурина, Л. М. Старокадомского и других названы острова, мысы, и проливы почти во всех частях света.

Наиболее широко научно-исследовательская работа в госпитале развернулась во второй половине XIX века, чему немало способствовало создание в 1859 году при госпитале военно-научного общества морских врачей, регулярная публикация протоколов его заседаний.

В 2017 году широко отмечался 300-летний юбилей госпиталя. На 1 июня 2017 года Кронштадтский Военно-морской госпиталь развернут на 150 коек. В штате 9 военнослужащих и 260 должностей гражданского персонала.

Ежегодно на стационарном обследовании и лечении в госпитале находится около 3500 больных. Активно ведется военно-историческая работа.

После реорганизационных мероприятий постсоветского периода Кронштадтский Военно-морской госпиталь находится на сложном пути восстановления своего былого могущественного статуса — одного из лучших лечебных учреждений Военно-морского флота Российской Федерации.

В очередном выпуске альманаха «Порты мира», посвященном г. Архангельску, приводим несколько публикаций сотрудников Кронштадтского Военно-морского госпиталя.

Из обзора плавания шхуны «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» за кампанию 1887 года

Судового врача П. Ф. ФЕДОРОВА

Материал представлен командованием 35 ВМГ (Кронштадтский военно-морской госпиталь), г. Кронштадт

Шхуна «Полярная Звезда» несла в Архангельске чисто гражданскую службу — доставляла на маяки Белого моря все необходимое по части освещения, продовольствия и ремонта, а потому не имеет никакого вооружения, кроме двух фалконеток тридцатых годов для сигналов и 12 ружей для учебных целей.

В прошлом 1887 году, мы начали кампанию 5-го мая, до 24-го июня простояли в г. Архангельске, в продолжение следующих 96 дней сделали переход от г. Архангельска до Кронштадта, куда прибыли утром 29 сентября, а 4-го октября совсем окончили кампанию, продолжавшуюся, таким образом, 153 дня. Экипаж шхуны состоял из 6 офицеров и 64 матросов.

В силу того, что это старое, деревянное судно, с весьма плохой машиной, с ходом всего 5 узлов в час (и то при благоприятных условиях), мы проходя Белое море, Ледовитый океан и огибая далее Скандинавский полуостров, всюду почти держались близ берегов и были, таким образом, наблюдателями норвежских, финляндских и частью шведских шхер. — Но и при таком, по-видимому, покойном, плавании, не все было благополучно на нашей шхуне: в одном из океанских плесов, пред городом Бергеном, при штормовом ветре, показалась течь и в трюме, и в дымогарных трубках машины. — При таких же условиях, но в больших размерах, течь в трюме повторилась пред г. Христианзандом. В Скагерраке, при переходе от г. Христианзанда к Копенгагену, крен от качки достигал в одну сторону 32⁰ — течь на судне было настолько сильна, что вода поднималась до топок, — все имеющиеся на судне помпы были пущены в дело. Судну грозила большая опасность, если бы мы были вдали от берега. К счастью, шторм дул к берегу, и мы, вместо Копенгагена, попали в шведский город Гетеборг, где шхуна введена была в док для необходимых поправлений.

В Балтийском море, близ острова Эланда, мы несколько суток отстаивались от шторма на двух якорях под парами, испытав пред этим сильную качку в открытом море.

Машина на всем пути, обнаруживая более или менее значительные неисправности, требовала разных поправок.

Мы нередко шли всего по 1\2 узлу в часть, а при сильном противном ветре и совсем не выгребали вперед. Если прибавить к этому малую вместительность угольных ям, то будет понятно, почему переход наш из г. Архангельска в г. Кронштадт продолжался 96 дней, при чем мы должны были побывать в 9 городах и 7 местечках Норвегии, в 2 городах и 5 местечках Швеции, в г. Копенгагене, в Ганге, Гельсинфорсе и 2 местах Аландских шхер. Почти во всех местечках и значительной части городов мы останавливались только для того, чтобы переночевать, так как ночью шхерами идти невозможно, и дать отдых лоцману, который, конечно, не в силах был стоять на верху все 24 часа.

Нижние морские чины размещались на шхуне за эту кампанию так: в жилой палубе 29 человек, в жилом трюме, сильно нагруженном казенными вещами, — 32 человека, 1 спал в машине, 2 — в подшкиперской, тоже заваленной разными судовыми принадлежностями. В жилой палубе на каждого матроса приходилось 25 куб. фут. (0,07 куб. саж.) (Вычисления производились по правилам, изложенным в гигиене проф. Доброславина, часть 1, стр.281. Обстановку матроса я считал равной 1\15 куб. саж., объем тела — 70 куб. футам.) в трюме — 23 куб. фут. (0,06 куб. саж.)

Не знаю, есть ли другие суда в нашем флоте с таким ничтожным объемом воздуха на каждого обитателя. — Если припомнить требования рациональной гигиены, то такая теснота должна бы сильно вредить здоровью команды. Но на самом деле оказывается не так; вследствие известного распределения служебных обязанностей между матросами.

Вся команда была разделена на 2 вахты, каждая вахта — на 2 отделения. Одна половина каждого отделения помещалась в трюме, другая в палубе. На якоре матросы несли службу по отделениям, на ходу — повахтенно. Поэтому получалось такое размещение: в палубе и трюме никогда не бывало более, чем по 22 человека; на ходу же в первой — не более 13, а во втором — 15 человек. Конечно, при таких условиях на долю каждого оставшегося приходился значительно больший объем воздуха. Кроме того на палубе, иначе сказать на открытом воздухе, отличавшемся идеальной чистотой, матросы пили чай, завтракали, обедали, ужинали, молились, снимались с якоря, производили пожарные тревоги и т. д. Словом здесь происходили все их служебные работы, при которых легкие наиболее вентилируются.

Далее, почти все свободные часы, особенно в хорошую погоду, матросы тоже проводили на палубе, вследствие тесноты и недостатка света в жилых помещениях, так что в последних им приходилось главным образом спать.

Наконец, жилые помещения довольно хорошо вентилировались — люки, ведущие в них, никогда не закрывались.

Каждый матрос в продолжение суток выглянет на палубу minimum 10 раз и если в своих выходах он будет ограничиваться только службой, а свободные часы проводить в жилом помещении, то все же на ходу он проведен на палубе не менее 13 часов, а на якоре — не менее 7.

Если все это принять во внимание, то условия относительно воздуха не так уж плохи на нашем маленьком судне, как это может показаться с первого взгляда и, по моему мнению, нисколько не уступают деревне; внутри крестьянских изб, особенно во время сна, вони и порчи воздуха нисколько не менее, чем в матросских помещениях, а во дворе и поле крестьянина воздух едва ли лучше, чем на палубе нашего судна.

Во все 153 дня кампании судно наше находилось постоянно в холодной воде, что, конечно, не могло не влиять на температуру и влажность внутри жилых помещений.

В г. Архангельске (от 5 до 26 июня) температура воды реки Северной Двины колебалась от 5,5⁰ R до 12,7⁰ R.

В Белом море и Ледовитом океане (от 26 июня до 4 июля) — от 3,8⁰ R до 7,0⁰ R.

Поэтому во всю кампанию судно наше отапливалось, за исключением только тех дней, когда в машине производились какие-нибудь починки.

Едва ли можно устроить паровое отопление более негигиенично, чем это было у нас; конечные паровые трубки, выносящие уже негодный, отработанный пар, оканчивались открыто в трюме — в льяла. Пар, конечно, быстро сгущался в теплую воду и как сам пар, так и теплая вода сильно увлажняли жилые помещения.

Кроме того, уже вследствие одной своей старости судно давало за сутки известное накопление воды в трюме, никогда не менее 4 дюймов, а так как судной имело большой дифферент, то вода эта, соединялась с машинной водой и разными продуктами жировых кислот, скоплялась в кормовой части трюма, и хотя каждый день выкачивалась отсюда, но не вся — помпа не забирала воды из льяльных пространств, отчего вода здесь загнивала, разлагалась и давала зловоние, особенно чувствительное во время качки и притом почти исключительно для обитателей кормовой части — т.е. для офицеров.

Для проветривания этой кормовой части трюма, по бортам (внутри офицерских кают), во внутренней обшивке, были устроены металлические решетки — шпации -, но так как через них распространялся сильный запах, то большая часть их была заклеена, — таким образом кормовая часть трюма почти совсем не проветривалась, представляя из себя в истинном смысле гнилое болото.

Вследствие крайней тесноты и парового отопления, в матросских помещениях, особенно ночью, было жарко, душно, сыро. Матросы спали в поту. Не пускать парового отопления было нельзя, становилось холодно и так сыро, что металлические вещи быстро покрывались ржавчиной, а белье и платье делались влажными.

Внизу жар, духота, вверху на палубе — пронизывающий сырой холод — вот весьма частые сочетания, крайне благоприятные для получения различных простудных заболеваний! И без сомнения этому вредному сочетанию и вообще сырости и холоду, мы обязаны тем, что в течение всей кампании 1887 года из всего количества больных матросов — 87 человек — 34 страдали разными формами простудных болезней, между которыми не было впрочем ни одного серьезного случая.

Питание команды, в общем, было весьма удовлетворительно. В Архангельске, на берегу, в скоромные дни пища матросов состояла из свежего мяса, в постные — из рыбы.

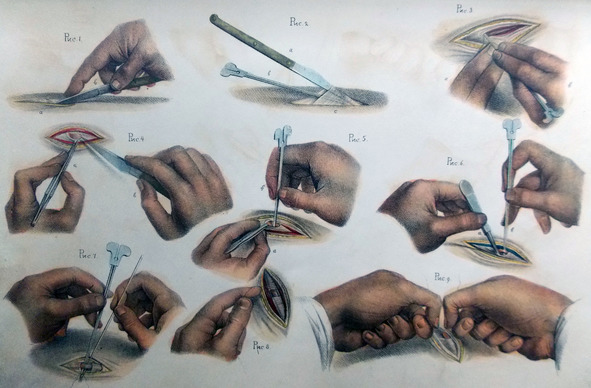

Иллюстрация из Атласа Хирургических инструментов,19 в.

Предметы медицинского назначения 19 века из Атласа Хирургических инструментов, собрание библиотеки ВМГ

Относительно питья дело было поставлено хуже. Кампания в Архангельске начиналась тотчас по вскрытии реки Северной Двины, когда вода в реке была весьма мутна, и эта мутная вода или по местному Архангельскому выражению «мутница» в среднем выводе продолжалась около 3 недель.

Ни одна кампания не проходила без того, чтобы в это время не появлялись между матросами больные поносом, очевидно, в зависимости от загрязненной воды, не смотря на предупредительные меры со стороны врача, (воду для питья брали с средины реки, кипятили и настаивали на сухарях.)

С 1-го июля, когда шхуна была уже в первом норвежском городе — Вардэ, питание матросов изменилось: по средам и пятницам варился горох, в остальные дни — на ходу употребляли солонину, а на стоянках, в городах, свежее мясо. Кроме того, в каждом городе мы запасались пресной водой.

Не все матросские желудки хорошо выносили это изменение воды и пищи, и почти четвертая часть всех больных, именно 20 из 87 страдала теми или другими формами расстройств кишечника; между которыми были два серьезных случая.

В общем, здоровье команды улучшилось в продолжение всей кампании, что видно из увеличения веса большинства матросов. Уже одно взвешивание показывает, что жизненный приход матросских организмов превышал расход, что им не были известны тяжелые изнурительные работы. И действительно, во всю кампанию им пришлось тяжело поработать в общей сложности не более 40 часов.

Из 153 дней судно провело на стоянках 123\5 суток, когда вся работа команды ограничивалась приведением судна в чистоту и порядок, нагрузкой угля, иногда парусным, шлюпочным учением и пожарными тревогами. Короче сказать, матросы нередко бывали свободны от занятий, и этими свободными часами я воспользовался для санитарных целей. В видах предупреждения заболеваний, с разрешения командира, я вел беседы с командой и венерических болезнях и пьянстве, обращая главное внимание на последствия этих болезней и предупредительные меры против них. Было бы слишком смело приписывать большое значение этим беседам, но все-таки, мне кажется, есть малая доля их влияния в том отрадном факте, что между нашими матросами не было за границей ни одного сифилитика и только один больной уретритом.

А относительно употребления спиртных напитков — матросы удостоились похвалы даже в заграничных газетах.

Был такой характерный случай. Наш старший офицер отправился к директору сада «Лоренцберг», в г. Гетеборге, с просьбой пустить команду в сад за половинную плату. Директор долго колебался, боясь за поведение матросов. но согласился. Матросы вели себя здесь настолько благонравно и прилично, что обратили общее внимание публики. А когда гулянье кончилось, команда построилась во фронт и в полном порядке вышла из сада, сопровождаемая огромной толпой народа с криками «ура»!

На следующий день местная газета в самых лестных для русского сердца выражениях описывала посещение наших матросов и особенно выражала удивление тому обстоятельству, что между ними не было ни одного пьяного, и ставила их в этом отношении в пример своим солдатам и матросам.

Опять повторяю, что было бы чересчур легкомысленно придавать большое значение моим беседам, но все же, мне кажется, они были по меньшей мере не излишни.

К числу больных, заболевших от условий нашей судовой жизни, относится матросский повар с конъюнктивом глаз от дыма, чада и жара нашего маленького камбуза, и другой матрос — с блефаритом, происшедшим от угольной пыли.

Все остальные заболевания, — бывшие на судне, случайны и не могут быть поставлены в прямую зависимость от судовой жизни.

Вот вкратце главные условия нашего судна и зависящие от них заболевания за кампанию 1887 года!

(«Медицинские прибавления» к Морскому сборнику. Июнь 1888 г. С.-Петербург, стр.413—420)

ФЕДОРОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ

Коллежский Асессор; в С. М. Х.А с 1876 года; лекарем с 1881 года в Архангельскую флотскую роту; мл. судовой врач с 1881; к 8 флотскому экипажу (СпБ) на год в 1884 г. Степень Доктора Медицины получил в 1885 году в Военно-Медицинской Академии; с 1887 года в 7 флотском экипаже.

Печатные работы:

1 — О распространении ленточных глист между населением г. Архангельска. Пр. Арх. Вр. 1885, ll, 32.

2 — О влиянии главных условий жизни Соловецкого монастыря на здоровье и заболеваемость его монахов.

Тж. 1892.

3 — Всасывает ли неповрежденная человеческая кожа лекарственные вещества из распыленных водных растворов? — диссертация на степень Доктора Медицины, СпБ. 1885 (эта работа хранится в библиотеке Кронштадтского Военно-Морского Госпиталя)

Эмблема Общества Морских врачей в Кронштадте

Петр Федорович — член «Общества Морских Врачей в Кронштадте».

О цинге и ее лечении

Старший судовой врач Г. Ивен

Главные ворота Кронштадтского ВМГ

В одном из заседаний С. Петербургского общества морских врачей за сезон 1861/1862 года доктор Яницкий сравнивал, в количественном и качественном отношениях, действия двух растительных соков, лимонного и клюквенного, при цинге. К сожалению, автор не упоминает в своей статье, употреблял ли он эти соки сами по себе, или одновременно с какими либо ароматическими и острыми противоцинготными средствами. Вот почему считаю нужным сообщить здесь о необходимости вспомогательного употребления ароматических средств при лечении скорбута кислыми растительными соками.

Из многочисленных опытов я убедился, что сок лимона и клюквы, употребляемый при цинге, без пособия других средств, недолго переносится больными; вызывая оскомину, он увеличивает страдание десен и затрудняет жевание; с другой стороны, он производит потерю аппетита, изжогу, развитие газов и поносов, которого в особенности необходимо избегать при этой болезни. Равным образом, от лечения нельзя ожидать вполне удовлетворительных результатов, если упомянутые кислые соки мы будем употреблять в соединении или почти одновременно с другими противоцинготными веществами, содержащими в себе эфирное горчичное масло или способным образом последнее (прим. автора: к средствам, содержащим в себе готовое эфирногорчичное масло, принадлежат, как известно, ложечная трава, редька, чеснок, лук и др., а к веществам, способным образовать это масло впоследствии, относятся семя черной горчицы и хрен). Допускают, что ароматические и острые противоцинготные средства, смешиваясь в желудке с кислыми растительными соками, образуют особые соединения, недействительные против скорбута. (прим. Автора: привожу клинический опыт, произведенный мною в Архангельском морском госпитале в 1833 г. Из огромного числа цинготных больных в этом году я выбрал 20 трудных и 20 легких больных и поместил их в две палаты, так что в каждой находилось по 10 легких и 10 трудных. Одной палате я назначил одновременное употреблений острых и кислых средств, а другой — разновременное. В результате оказалось, что в первой палате выздоровели все легкие и только трое трудных, а во второй тоже все легкие и восемь трудных). Как бы то ни было, но многочисленный опыт убедил меня, что для успешного лечения цинги, хреновые и горчичные средства следует давать больным только за обедом или вскоре после него, и затем уже, спустя, по крайней мере, полчаса, употреблять лимонный или клюквенный соки. Если, при слабой степени цинги одновременное употребление тех и других средств не редко оказывается полезным, то заметить, что в подобных случаях пищеварение больных еще довольно деятельно (они легко переносят лимонный сок); притом в слабой степени цинги едва ли нужно прибегать к употреблению каких либо лекарств, так как она всегда почти излечивается при помощи одних профилактических средств. Вот способ, который я успешно применял в Архангельском морском госпитале, с 1833—43 г., при лечении около 6000 больных. Свежий лимонный сок приправляли обыкновенно кожицею корки плода (flavedo), а при недостатке ее, на унцию сока прибавляли eleosacch, citri эjj, или pulv. rad. Zingiber. эj, или даже piper. nigri pulv. gr. x. Обыкновенно кожицу лимонной корки с соком и небольшим количеством сахара или меда (3ij на каждый лимон) толки в деревянной ступке и полученную кашку (electuarium) давали трудно больным по 3iij три раза в день, чрез два часа после употребления острых средств с пищею. Клюквенный сок я употреблял при недостатке свежего лимонного сока и морошки (baccae rubi chamaemori). Он действует однакож лучше недоброкачественного лимонного сока, обыкновенно покрытого плесенью на поверхности. Клюквенного сока, тоже с сахаром, получали трудно больные по три, а легкие — по две унции в сутки (3v-vj 5 раз в день), а также спустя два часа по принятии пищи. Последняя у легких больных состояла из мяса с хреном или черной горчицей, кислой капусты с луком, черного хлеба и хренового пива; трудно больные получали на обед 2-ую порцию, т.е. мясной суп с картофелем и овощами, жаркое с хреном и белый хлеб, на ужин суп и половинную порцию жаркого, а на завтрак суп с белым хлебом; сверх того, водки 1,5 унции и кружку хмелевого пива. Температура палат была +15 R.; больше, по возможности, пользовались банею и моционом.

Изложив лечение цинги вообще, перехожу к лечению ее осложнений, именно поноса и сывороточных излияний в грудную и брюшную полости. Петехиальная цинга, при самом начале своем, очень легко осложняется упомянутыми явлениями, которые в обыкновенной цинге случаются реже и притом гораздо позже.

Цинготный понос, как известно, отличается водянистыми, мало пахучими и, по большей части, непроизвольными испражнениями, с полосками или комочками серо-зеленоватого или черно-бурого цвета, с незначительным количеством слизи и недоваренными пищевыми веществами. При этом живот больного впал и нечувствителен к давлению; язык покрыт сероватою слизью, а при одновременном существовании сывороточной влаги в грудной или брюшной полостях — холоден, влажен, представляет складки и как бы размочен на краях; жажда незначительна; мутная, серо-зеленоватая моча отделяется в малом количестве, несколько отзывает кишечными испражнениями, дает щелочную реакцию и содержит несовершенно образованную белковину; полнота тела исчезает, при понижении его температуры; пульс медлен и слаб, дыхание едва заметно. Все это, при грязно-зеленоватом цвете кожи и значительном упадке сил, придает больному вид холерного in stadio algido. Картину болезни довершают особенный запах выдыхаемого воздуха, схожий с запахом солонины, испортившейся в рассоле, кровоточивость десен, кровоизлияния под кожу, окреплость клетчатки, головокружение, сонливость и пр.

В подобных случаях я назначал обыкновенно слабую порцию (овсяный суп из 1 фунта мяса с солью, и 1 фунт белого хлеба), для питья dec. hordei cum inf. menth piper., а после обеда и ужина по две унции портвейну. Фармацевтическое лечение состояло в употреблении tinct. nuc. vom. по 7—8 капель три раза в день, в особенности же tinet. canth. gutt. xv. in dto rad. orchid. morion. 3jii, по одной унции три раза в день, ежедневно возвышая прием tinet. canthar. одною каплею (прим. автора: появление позывов к мочеиспусканию у цинготных при употреблении tinet. canthar. Служит верным признаком скорого уничтожения болезни и, вместе с тем, заставляет прекратить дальнейшее употребление этого средства). По прекращению поноса, я оставлял употребление tinet. nue. vom., a tinet. canthar., назначив 2-ю порцию, продолжал употреблять, хотя без дальнейшего увеличения приемов, до совершенного уничтожения цинготного худосочия. Слишком продолжительное употребление этого последнего средства обыкновенно вызывает задержание мочи, в которой тогда появляется вполне образовавшаяся белковина. В подобных случаях я прекращал употребление tinet. canthar. И снова назначал tinet. nue. vom. В прежних приемах и конопляное молоко пополам с отваром салепного корня, по 2 унции три раза в день.

Если же сывороточное излияние при цинге появлялось без поноса (что впрочем случается редко), то лечение также состояло в назначении tinet.canth., лимонной кашицы и 2 порции с водкою. Зимою, когда нельзя было достать лимонов, я заменял эту кашку моченою, несовершенно спелою ягодою морошки с рассолом; это средство очень дешево в Архангельске. Семена морошки ароматно-горьковатого вкуса, обладают мочегонным действием и не скоро производят понос.

Так как обдукция цинготных больных слишком хорошо известны, то привожу здесь только мои патолого-химические исследования сывороточной влаги в грудной полости. Мутная сывороточная жидкость, найденная мною в грудной полости на третий день смерти больного, давала щелочную реакцию. Эту жидкость я разделял на 3 части. Процедив первую часть, я промывал и высушивал осадок, оставшейся на фильтре; процеженную жидкость сбивал палочкою из китового уса, при чем выделялось еще не много грязно-беловатого осадка, который я также промывал и высушивал. Оба полученные осадка свертывались от жару, растворялись в уксусной кислоте, но в воде с примесью небольшого количества соляной кислоты не растворялись; словом представляли все признаки волокнины. К процеженной и уже прозрачной жидкости я прибавлял значительное количество уксусной кислоты, после чего в смеси скоро появлялся обильный клочковатый осадок, который, по высушке, не растворялся в уксусной кислоте; это было слизистое вещество. Оставшуюся жидкость я выпаривал кипением до половины ее объема и затем кипятил ее с водою; по охлаждении, жидкость представлялась мутною и с небольшим клочковатым осадком, а от прибавления алкоголя становилась еще мутнее. Когда этот последний осадок был вымыт, высушен и обработан водою, он потерял 0,9 своего веса и оказался чистою белковиною. Вторую часть грудной влаги и исследовал по способу Berzelius и получил теже результаты. Третья часть была выпарена досуха. Полученный осадок, по обработке алкоголем и водою и после прибавления ac.nitrosi представлял все свойства желчного начала. Моча живых трудно цинготных больных содержит много слизистого вещества, сомнительные следы настоящей белковины, значительное количество несовершенно образовавшейся белковины, желчное начало, следы фосфорнокислых соединений и аммиак.

(Медицинские Прибавления к Морскому Сборнику, издаваемые Морским Медицинским Управлением, выпуск пятый, Санк-Петербург, 1865 г. Стр.584)

Научные работы, хранящиеся в библиотеке ВМГ г. Кронштадта

Биография Старокадомского Л. М.

СТАРОКАДОМСКИЙ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ — годы жизни 1875—1962, видный ученый в области морской гигиены.

Оглавление диссертации Л.М.Старокадомского, 1909 г.

В 1899 году окончил Императорскую Военно-Медицинскую Академию. С 1903 года поступил на службу в Военно-Морской госпиталь в Кронштадте и с 22 сентября 1903 года по 1909 год являлся членом Общества Морских врачей, активно участвовал в работе. На заседаниях Общества за этот период Л.М.Старокадомский много выступал в прениях и с докладами. В протоколах за 1904 год помещена его статья «О сухом молоке Irven». 19 сентября 1905 года напервом очередном заседании Общества Л. М. Старокадомский сообщил о «Случае острого церебро-спинального менингита», показав относящиеся к нему бактериологические препараты. 12 февраля 1907 года на шестом очередном заседании Л.М.Старокадомский сообщил «Об опытах Leduc’a». После доклада, сопровождавшегося демонстрацией опытов, произошел обмен мнений, в котором принимали участие В. П. Аннин, А. Д. Волошин и Г. С. Филиппов. 26 марта 1907 года на девятом очередном заседании, согласно §8 проекта учреждения Обществ Морских врачей в портах были произведены закрытой баллотировкой выборы Председателя, секретаря и казначея Общества. Избранными оказались: Председателем В. И. Исаев, секретарем А.Д.Волошин, библиотекарем и казначеем Л.М.Старокадомский. 24 сентября 1907 года на первом очередном заседании Л.М.Старокадомский прочел доклад «Опыты стерилизации воды озоном». В. И. Исаев и А. А. Бунге высказали свое мнение по поводу доклада.

8 октября 1907 года на втором очередном заседании Л. М. Старокадомский доложил о состоянии библиотеки Госпиталя и Общества. 28 января 1908 года на восьмом очередном заседании Л. М. Старокадомский прочел доклад «Извлечение из трудов комиссии по улучшению быта рабочих военного ведомства». Председатель В. И. Исаев по окончании заметил, что труды комиссии дают неоценимые в этом отношении указания.

В апреле 1903 года Л. М. Старокадомский при вскрытии трупа заразился трупным ядом. Сохраняя жизнь, ему ампутировали выше локтя левую руку. Несмотря на инвалидность, доктор был оставлен на военной службе. В 1909 году защитил диссертацию на тему «К вопросу об экспериментальном артериосклерозе», которая находится на хранении в библиотеке Кронштадтского Военно-Морского госпиталя. В 1905 году после окончания войны с Японией он входил в состав комиссии по медицинскому освидетельствованию в Японии российских военнопленных, которых возвращали на родину.

В 1909—1915 гг. — старший судовой врач ледокола «Таймыр». Участвовал в экспедиции по освоению Северного морского пути. Собрал коллекции морских и наземных животных и растений; вел дневники и опубликовал книги «Экспедиции Северного Ледовитого океана» и «Пять плаваний в Северном Ледовитом океане». Его именем назван небольшой остров в море Лаптевых.

Л. М. Старокадомский в 1918—1920 гг. служил в должности санитарного инспектора Архангельского военно-морского порта, а в 1921 году был назначен главным санитарным инспектором Рабоче-Крестьянского Красного флота.

— Протоколы общества Морских врачей в Кронштадтском Военно-Морском госпитале 1903—1909 годы.

— В. Г. Реданский. «Их имена — на карте Арктики», Североморский отдел Географического общества СССР. Североморск, 1968 г.

Биография

Полилова А. М.

Александр Михайлович Полилов, потомственный дворянин Нижегородской губернии, православного вероисповедания, родился в 1869 г. Среднее образование получил в нижегородском Дворянском Институте Императора Александра III, который окончил в 1889 г. В том же году поступил в С.-Петербургский университет на отделение естественных наук Физико-Математического факультета, в 1893 г. кончил курс естественных наук Петербургского Университета с дипломом 1-й степени и поступил затем в том же году в число студентов 2-го курса Императорской Военно-Медицинской Академии, которую в 1897 г. окончил с отличием (cum eximia laude). Во время нахождения в С.-Петербургском Университете работал по физиологии в 1892—93 г.г. в лаборатории проф. Н. Е. Введенского. В Военно-Медицинской Академии работал: в 1893—94 г.г. в физиологической лаборатории проф. И.Р.Тарханова, а в 1896—97 г.г. в лаборатории Общей и Экспериментальной Патологии проф. П. М. Альбицкого.

По окончании курса медицинских наук в Военно-Медицинской Академии был назначен младшим врачом в 144-й пехотный Каширский полк, а в августе 1898 г. был переведен тем же званием в Брянский местный лазарет. В декабре 1899 г. был переведен на службу врачом в Морское Ведомство с назначением младшим ординатором Николаевского Морского Госпиталя в г. Кронштадте.

В 1900—1901 г.г. сдал экзамены на степень доктора медицины при Императорской Военно-Медицинской Академии. Имеет следующие специальные работы:

1) «Обмен веществ в раннем периоде жизни животного организма», удостоенную конференцией Императорской Военно-Медицинской Академии в 1897 г. премии имени Маторина.

2) К вопросу о лечении дизентерии.

3) Экспедиция Северного Ледовитого Океана и пароход «Пахтусов» — медико-топографический очерк.

4) Влияние белого электрического света на состав крови, температуру и чувствительность кожи у здоровых людей. Последнюю работу представил в качестве диссертации для соискания ученой степени доктора медицины.

Иллюстрация из Атласа Хирургических инструментов,19в.

Медицинское пособие из Атласа библиотеки ВМГ

Иллюстрация из Атласа Хирургических инструментов,19в.

Список членов Общества Архангельских врачей

На 1873 год

I. Почетный Член:

Игнатеьв Никол Павлович Начальник Архангельской губернии.

II. Управление Общества Врачей И Вспомогательной Медицинской Кассы:

Председатель: И. С. Штерн

Секретарь и библиотекарь: Ю. А. Космовский

Кассир: Е. Я. Сериков.

— Действительные Члены:

Горецкий Ц. К., врач заведующий больнициею

приказа общественного призрения.

Затварницкий А. П., помощник врачебного инспектора

Приказа общественного призрения.

Касмовский Ю. А., док. мед. старший врач

Архангельскаго военнаго лазарета

Марки Э. И., фармацевт врачебнаго отделенгия.

Нарбут С. О., Архангельлский городовой врач.

Радкевич Н. М. Архангельский губернский

ветеринар.

Позняк Д. М., Архангельский уездный врач.

Пятунников В. Л., младший врач

Архангельскаго военнаго лазарета.

Штерн И. С., Губернский врачебный

Инспектор.

Севастьянов Н. ПА., младший врач

Архенгельск. флотской роты

Сериков Е. Я., старший врач

Архангелской флотской роты.

IV. Члены корреспонденты

Смирнов П. Д., младший врач 160 -го

Абхазскаго пехотного полка.

Amussat, Alfense в Париже

Milliot, Beniamin, в Иере во Франции

Секретарь Общества Ю. Касмовский

Штамп: Российская национальная библиотека, отдел внешнего обслуживания Санкт-Петербург, Садовая 18.

17 июня 1717 года по указу Петра I в устье реки Невы на острове Котлин основывается «Адмиралтейский Госпиталь». При торжественной закладке Петром I больших укреплений на острове 7 октября 1723 года морская крепость и строящийся город получили имя Кронштадт. Адмиралтейский Госпиталь стал именоваться Кронштадтским.

Многие из врачей госпиталя являлись участниками кругосветных плаваний и больших морских экспедиций на кораблях Русского флота. Ими проведено медико-топографическое описание более 150 портов, побережий и других географических пунктов Европы, Азии, Африки, Америки, Океании и Антарктиды. Именами врачей Кронштадтского морского госпиталя А. Ф. Кибера, А. А. Бунге, А. Е. Фигурина, Л. М. Старокадомского и других названы острова, мысы, и проливы почти во всех частях света.

Наиболее широко научно-исследовательская работа в госпитале развернулась во второй половине XIX века, чему немало способствовало создание в 1859 году при госпитале военно-научного общества морских врачей, регулярная публикация протоколов его заседаний.

В 2017 году широко отмечался 300-летний юбилей госпиталя. На 1 июня 2017 года Кронштадтский Военно-морской госпиталь развернут на 150 коек. В штате 9 военнослужащих и 260 должностей гражданского персонала.

Ежегодно на стационарном обследовании и лечении в госпитале находится около 3500 больных. Активно ведется военно-историческая работа.

После реорганизационных мероприятий постсоветского периода Кронштадтский Военно-морской госпиталь находится на сложном пути восстановления своего былого могущественного статуса — одного из лучших лечебных учреждений Военно-морского флота Российской Федерации.

В очередном выпуске альманаха «Порты мира», посвященном г. Архангельску, приводим несколько публикаций сотрудников Кронштадтского Военно-морского госпиталя.

Из обзора плавания шхуны «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» за кампанию 1887 года Судового врача П. Ф. ФЕДОРОВА

Материал представлен командованием 35 ВМГ (Кронштадтский военно-морской госпиталь), г. Кронштадт

Шхуна «Полярная Звезда» несла в Архангельске чисто гражданскую службу — доставляла на маяки Белого моря все необходимое по части освещения, продовольствия и ремонта, а потому не имеет никакого вооружения, кроме двух фалконеток тридцатых годов для сигналов и 12 ружей для учебных целей.

В прошлом 1887 году, мы начали кампанию 5-го мая, до 24-го июня простояли в г. Архангельске, в продолжение следующих 96 дней сделали переход от г. Архангельска до Кронштадта, куда прибыли утром 29 сентября, а 4-го октября совсем окончили кампанию, продолжавшуюся, таким образом, 153 дня. Экипаж шхуны состоял из 6 офицеров и 64 матросов.

В силу того, что это старое, деревянное судно, с весьма плохой машиной, с ходом всего 5 узлов в час (и то при благоприятных условиях), мы проходя Белое море, Ледовитый океан и огибая далее Скандинавский полуостров, всюду почти держались близ берегов и были, таким образом, наблюдателями норвежских, финляндских и частью шведских шхер. — Но и при таком, по-видимому, покойном, плавании, не все было благополучно на нашей шхуне: в одном из океанских плесов, пред городом Бергеном, при штормовом ветре, показалась течь и в трюме, и в дымогарных трубках машины. — При таких же условиях, но в больших размерах, течь в трюме повторилась пред г. Христианзандом. В Скагерраке, при переходе от г. Христианзанда к Копенгагену, крен от качки достигал в одну сторону 32⁰ — течь на судне было настолько сильна, что вода поднималась до топок, — все имеющиеся на судне помпы были пущены в дело. Судну грозила большая опасность, если бы мы были вдали от берега. К счастью, шторм дул к берегу, и мы, вместо Копенгагена, попали в шведский город Гетеборг, где шхуна введена была в док для необходимых поправлений.

В Балтийском море, близ острова Эланда, мы несколько суток отстаивались от шторма на двух якорях под парами, испытав пред этим сильную качку в открытом море.

Машина на всем пути, обнаруживая более или менее значительные неисправности, требовала разных поправок.

Мы нередко шли всего по 1\2 узлу в часть, а при сильном противном ветре и совсем не выгребали вперед. Если прибавить к этому малую вместительность угольных ям, то будет понятно, почему переход наш из г. Архангельска в г. Кронштадт продолжался 96 дней, при чем мы должны были побывать в 9 городах и 7 местечках Норвегии, в 2 городах и 5 местечках Швеции, в г. Копенгагене, в Ганге, Гельсинфорсе и 2 местах Аландских шхер. Почти во всех местечках и значительной части городов мы останавливались только для того, чтобы переночевать, так как ночью шхерами идти невозможно, и дать отдых лоцману, который, конечно, не в силах был стоять на верху все 24 часа.

Нижние морские чины размещались на шхуне за эту кампанию так: в жилой палубе 29 человек, в жилом трюме, сильно нагруженном казенными вещами, — 32 человека, 1 спал в машине, 2 — в подшкиперской, тоже заваленной разными судовыми принадлежностями. В жилой палубе на каждого матроса приходилось 25 куб. фут. (0,07 куб. саж.) (Вычисления производились по правилам, изложенным в гигиене проф. Доброславина, часть 1, стр.281. Обстановку матроса я считал равной 1\15 куб. саж., объем тела — 70 куб. футам.) в трюме — 23 куб. фут. (0,06 куб. саж.)

Не знаю, есть ли другие суда в нашем флоте с таким ничтожным объемом воздуха на каждого обитателя. — Если припомнить требования рациональной гигиены, то такая теснота должна бы сильно вредить здоровью команды. Но на самом деле оказывается не так; вследствие известного распределения служебных обязанностей между матросами.

Вся команда была разделена на 2 вахты, каждая вахта — на 2 отделения. Одна половина каждого отделения помещалась в трюме, другая в палубе. На якоре матросы несли службу по отделениям, на ходу — повахтенно. Поэтому получалось такое размещение: в палубе и трюме никогда не бывало более, чем по 22 человека; на ходу же в первой — не более 13, а во втором — 15 человек. Конечно, при таких условиях на долю каждого оставшегося приходился значительно больший объем воздуха. Кроме того на палубе, иначе сказать на открытом воздухе, отличавшемся идеальной чистотой, матросы пили чай, завтракали, обедали, ужинали, молились, снимались с якоря, производили пожарные тревоги и т. д. Словом здесь происходили все их служебные работы, при которых легкие наиболее вентилируются.

Далее, почти все свободные часы, особенно в хорошую погоду, матросы тоже проводили на палубе, вследствие тесноты и недостатка света в жилых помещениях, так что в последних им приходилось главным образом спать.

Наконец, жилые помещения довольно хорошо вентилировались — люки, ведущие в них, никогда не закрывались.

Каждый матрос в продолжение суток выглянет на палубу minimum 10 раз и если в своих выходах он будет ограничиваться только службой, а свободные часы проводить в жилом помещении, то все же на ходу он проведен на палубе не менее 13 часов, а на якоре — не менее 7.

Если все это принять во внимание, то условия относительно воздуха не так уж плохи на нашем маленьком судне, как это может показаться с первого взгляда и, по моему мнению, нисколько не уступают деревне; внутри крестьянских изб, особенно во время сна, вони и порчи воздуха нисколько не менее, чем в матросских помещениях, а во дворе и поле крестьянина воздух едва ли лучше, чем на палубе нашего судна.

Во все 153 дня кампании судно наше находилось постоянно в холодной воде, что, конечно, не могло не влиять на температуру и влажность внутри жилых помещений.

В г. Архангельске (от 5 до 26 июня) температура воды реки Северной Двины колебалась от 5,5⁰ R до 12,7⁰ R.

В Белом море и Ледовитом океане (от 26 июня до 4 июля) — от 3,8⁰ R до 7,0⁰ R.

Поэтому во всю кампанию судно наше отапливалось, за исключением только тех дней, когда в машине производились какие-нибудь починки.

Едва ли можно устроить паровое отопление более негигиенично, чем это было у нас; конечные паровые трубки, выносящие уже негодный, отработанный пар, оканчивались открыто в трюме — в льяла. Пар, конечно, быстро сгущался в теплую воду и как сам пар, так и теплая вода сильно увлажняли жилые помещения.

Кроме того, уже вследствие одной своей старости судно давало за сутки известное накопление воды в трюме, никогда не менее 4 дюймов, а так как судной имело большой дифферент, то вода эта, соединялась с машинной водой и разными продуктами жировых кислот, скоплялась в кормовой части трюма, и хотя каждый день выкачивалась отсюда, но не вся — помпа не забирала воды из льяльных пространств, отчего вода здесь загнивала, разлагалась и давала зловоние, особенно чувствительное во время качки и притом почти исключительно для обитателей кормовой части — т.е. для офицеров.

Для проветривания этой кормовой части трюма, по бортам (внутри офицерских кают), во внутренней обшивке, были устроены металлические решетки — шпации -, но так как через них распространялся сильный запах, то большая часть их была заклеена, — таким образом кормовая часть трюма почти совсем не проветривалась, представляя из себя в истинном смысле гнилое болото.

Вследствие крайней тесноты и парового отопления, в матросских помещениях, особенно ночью, было жарко, душно, сыро. Матросы спали в поту. Не пускать парового отопления было нельзя, становилось холодно и так сыро, что металлические вещи быстро покрывались ржавчиной, а белье и платье делались влажными.

Внизу жар, духота, вверху на палубе — пронизывающий сырой холод — вот весьма частые сочетания, крайне благоприятные для получения различных простудных заболеваний! И без сомнения этому вредному сочетанию и вообще сырости и холоду, мы обязаны тем, что в течение всей кампании 1887 года из всего количества больных матросов — 87 человек — 34 страдали разными формами простудных болезней, между которыми не было впрочем ни одного серьезного случая.

Питание команды, в общем, было весьма удовлетворительно. В Архангельске, на берегу, в скоромные дни пища матросов состояла из свежего мяса, в постные — из рыбы.

Иллюстрация из Атласа Хирургических инструментов,19 в.

Предметы медицинского назначения 19 века из Атласа Хирургических инструментов, собрание библиотеки ВМГ

Относительно питья дело было поставлено хуже. Кампания в Архангельске начиналась тотчас по вскрытии реки Северной Двины, когда вода в реке была весьма мутна, и эта мутная вода или по местному Архангельскому выражению «мутница» в среднем выводе продолжалась около 3 недель.

Ни одна кампания не проходила без того, чтобы в это время не появлялись между матросами больные поносом, очевидно, в зависимости от загрязненной воды, не смотря на предупредительные меры со стороны врача, (воду для питья брали с средины реки, кипятили и настаивали на сухарях.)

С 1-го июля, когда шхуна была уже в первом норвежском городе — Вардэ, питание матросов изменилось: по средам и пятницам варился горох, в остальные дни — на ходу употребляли солонину, а на стоянках, в городах, свежее мясо. Кроме того, в каждом городе мы запасались пресной водой.

Не все матросские желудки хорошо выносили это изменение воды и пищи, и почти четвертая часть всех больных, именно 20 из 87 страдала теми или другими формами расстройств кишечника; между которыми были два серьезных случая.

В общем, здоровье команды улучшилось в продолжение всей кампании, что видно из увеличения веса большинства матросов. Уже одно взвешивание показывает, что жизненный приход матросских организмов превышал расход, что им не были известны тяжелые изнурительные работы. И действительно, во всю кампанию им пришлось тяжело поработать в общей сложности не более 40 часов.

Из 153 дней судно провело на стоянках 123\5 суток, когда вся работа команды ограничивалась приведением судна в чистоту и порядок, нагрузкой угля, иногда парусным, шлюпочным учением и пожарными тревогами. Короче сказать, матросы нередко бывали свободны от занятий, и этими свободными часами я воспользовался для санитарных целей. В видах предупреждения заболеваний, с разрешения командира, я вел беседы с командой и венерических болезнях и пьянстве, обращая главное внимание на последствия этих болезней и предупредительные меры против них. Было бы слишком смело приписывать большое значение этим беседам, но все-таки, мне кажется, есть малая доля их влияния в том отрадном факте, что между нашими матросами не было за границей ни одного сифилитика и только один больной уретритом.

А относительно употребления спиртных напитков — матросы удостоились похвалы даже в заграничных газетах.

Был такой характерный случай. Наш старший офицер отправился к директору сада «Лоренцберг», в г. Гетеборге, с просьбой пустить команду в сад за половинную плату. Директор долго колебался, боясь за поведение матросов. но согласился. Матросы вели себя здесь настолько благонравно и прилично, что обратили общее внимание публики. А когда гулянье кончилось, команда построилась во фронт и в полном порядке вышла из сада, сопровождаемая огромной толпой народа с криками «ура»!

На следующий день местная газета в самых лестных для русского сердца выражениях описывала посещение наших матросов и особенно выражала удивление тому обстоятельству, что между ними не было ни одного пьяного, и ставила их в этом отношении в пример своим солдатам и матросам.

Опять повторяю, что было бы чересчур легкомысленно придавать большое значение моим беседам, но все же, мне кажется, они были по меньшей мере не излишни.

К числу больных, заболевших от условий нашей судовой жизни, относится матросский повар с конъюнктивом глаз от дыма, чада и жара нашего маленького камбуза, и другой матрос — с блефаритом, происшедшим от угольной пыли.

Все остальные заболевания, — бывшие на судне, случайны и не могут быть поставлены в прямую зависимость от судовой жизни.

Вот вкратце главные условия нашего судна и зависящие от них заболевания за кампанию 1887 года!

(«Медицинские прибавления» к Морскому сборнику. Июнь 1888 г. С.-Петербург, стр.413—420)

ФЕДОРОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ

Коллежский Асессор; в С. М. Х.А с 1876 года; лекарем с 1881 года в Архангельскую флотскую роту; мл. судовой врач с 1881; к 8 флотскому экипажу (СпБ) на год в 1884 г. Степень Доктора Медицины получил в 1885 году в Военно-Медицинской Академии; с 1887 года в 7 флотском экипаже.

Печатные работы:

1 — О распространении ленточных глист между населением г. Архангельска. Пр. Арх. Вр. 1885, ll, 32.

2 — О влиянии главных условий жизни Соловецкого монастыря на здоровье и заболеваемость его монахов.

Тж. 1892.

3 — Всасывает ли неповрежденная человеческая кожа лекарственные вещества из распыленных водных растворов? — диссертация на степень Доктора Медицины, СпБ. 1885 (эта работа хранится в библиотеке Кронштадтского Военно-Морского Госпиталя)

Эмблема Общества Морских врачей в Кронштадте

Петр Федорович — член «Общества Морских Врачей в Кронштадте».

О цинге и ее лечении Старший судовой врач Г. Ивен

Главные ворота Кронштадтского ВМГ

В одном из заседаний С. Петербургского общества морских врачей за сезон 1861/1862 года доктор Яницкий сравнивал, в количественном и качественном отношениях, действия двух растительных соков, лимонного и клюквенного, при цинге. К сожалению, автор не упоминает в своей статье, употреблял ли он эти соки сами по себе, или одновременно с какими либо ароматическими и острыми противоцинготными средствами. Вот почему считаю нужным сообщить здесь о необходимости вспомогательного употребления ароматических средств при лечении скорбута кислыми растительными соками.

Из многочисленных опытов я убедился, что сок лимона и клюквы, употребляемый при цинге, без пособия других средств, недолго переносится больными; вызывая оскомину, он увеличивает страдание десен и затрудняет жевание; с другой стороны, он производит потерю аппетита, изжогу, развитие газов и поносов, которого в особенности необходимо избегать при этой болезни. Равным образом, от лечения нельзя ожидать вполне удовлетворительных результатов, если упомянутые кислые соки мы будем употреблять в соединении или почти одновременно с другими противоцинготными веществами, содержащими в себе эфирное горчичное масло или способным образом последнее (прим. автора: к средствам, содержащим в себе готовое эфирногорчичное масло, принадлежат, как известно, ложечная трава, редька, чеснок, лук и др., а к веществам, способным образовать это масло впоследствии, относятся семя черной горчицы и хрен). Допускают, что ароматические и острые противоцинготные средства, смешиваясь в желудке с кислыми растительными соками, образуют особые соединения, недействительные против скорбута. (прим. Автора: привожу клинический опыт, произведенный мною в Архангельском морском госпитале в 1833 г. Из огромного числа цинготных больных в этом году я выбрал 20 трудных и 20 легких больных и поместил их в две палаты, так что в каждой находилось по 10 легких и 10 трудных. Одной палате я назначил одновременное употреблений острых и кислых средств, а другой — разновременное. В результате оказалось, что в первой палате выздоровели все легкие и только трое трудных, а во второй тоже все легкие и восемь трудных). Как бы то ни было, но многочисленный опыт убедил меня, что для успешного лечения цинги, хреновые и горчичные средства следует давать больным только за обедом или вскоре после него, и затем уже, спустя, по крайней мере, полчаса, употреблять лимонный или клюквенный соки. Если, при слабой степени цинги одновременное употребление тех и других средств не редко оказывается полезным, то заметить, что в подобных случаях пищеварение больных еще довольно деятельно (они легко переносят лимонный сок); притом в слабой степени цинги едва ли нужно прибегать к употреблению каких либо лекарств, так как она всегда почти излечивается при помощи одних профилактических средств. Вот способ, который я успешно применял в Архангельском морском госпитале, с 1833—43 г., при лечении около 6000 больных. Свежий лимонный сок приправляли обыкновенно кожицею корки плода (flavedo), а при недостатке ее, на унцию сока прибавляли eleosacch, citri эjj, или pulv. rad. Zingiber. эj, или даже piper. nigri pulv. gr. x. Обыкновенно кожицу лимонной корки с соком и небольшим количеством сахара или меда (3ij на каждый лимон) толки в деревянной ступке и полученную кашку (electuarium) давали трудно больным по 3iij три раза в день, чрез два часа после употребления острых средств с пищею. Клюквенный сок я употреблял при недостатке свежего лимонного сока и морошки (baccae rubi chamaemori). Он действует однакож лучше недоброкачественного лимонного сока, обыкновенно покрытого плесенью на поверхности. Клюквенного сока, тоже с сахаром, получали трудно больные по три, а легкие — по две унции в сутки (3v-vj 5 раз в день), а также спустя два часа по принятии пищи. Последняя у легких больных состояла из мяса с хреном или черной горчицей, кислой капусты с луком, черного хлеба и хренового пива; трудно больные получали на обед 2-ую порцию, т.е. мясной суп с картофелем и овощами, жаркое с хреном и белый хлеб, на ужин суп и половинную порцию жаркого, а на завтрак суп с белым хлебом; сверх того, водки 1,5 унции и кружку хмелевого пива. Температура палат была +15 R.; больше, по возможности, пользовались банею и моционом.

Изложив лечение цинги вообще, перехожу к лечению ее осложнений, именно поноса и сывороточных излияний в грудную и брюшную полости. Петехиальная цинга, при самом начале своем, очень легко осложняется упомянутыми явлениями, которые в обыкновенной цинге случаются реже и притом гораздо позже.

Цинготный понос, как известно, отличается водянистыми, мало пахучими и, по большей части, непроизвольными испражнениями, с полосками или комочками серо-зеленоватого или черно-бурого цвета, с незначительным количеством слизи и недоваренными пищевыми веществами. При этом живот больного впал и нечувствителен к давлению; язык покрыт сероватою слизью, а при одновременном существовании сывороточной влаги в грудной или брюшной полостях — холоден, влажен, представляет складки и как бы размочен на краях; жажда незначительна; мутная, серо-зеленоватая моча отделяется в малом количестве, несколько отзывает кишечными испражнениями, дает щелочную реакцию и содержит несовершенно образованную белковину; полнота тела исчезает, при понижении его температуры; пульс медлен и слаб, дыхание едва заметно. Все это, при грязно-зеленоватом цвете кожи и значительном упадке сил, придает больному вид холерного in stadio algido. Картину болезни довершают особенный запах выдыхаемого воздуха, схожий с запахом солонины, испортившейся в рассоле, кровоточивость десен, кровоизлияния под кожу, окреплость клетчатки, головокружение, сонливость и пр.

В подобных случаях я назначал обыкновенно слабую порцию (овсяный суп из 1 фунта мяса с солью, и 1 фунт белого хлеба), для питья dec. hordei cum inf. menth piper., а после обеда и ужина по две унции портвейну. Фармацевтическое лечение состояло в употреблении tinct. nuc. vom. по 7—8 капель три раза в день, в особенности же tinet. canth. gutt. xv. in dto rad. orchid. morion. 3jii, по одной унции три раза в день, ежедневно возвышая прием tinet. canthar. одною каплею (прим. автора: появление позывов к мочеиспусканию у цинготных при употреблении tinet. canthar. Служит верным признаком скорого уничтожения болезни и, вместе с тем, заставляет прекратить дальнейшее употребление этого средства). По прекращению поноса, я оставлял употребление tinet. nue. vom., a tinet. canthar., назначив 2-ю порцию, продолжал употреблять, хотя без дальнейшего увеличения приемов, до совершенного уничтожения цинготного худосочия. Слишком продолжительное употребление этого последнего средства обыкновенно вызывает задержание мочи, в которой тогда появляется вполне образовавшаяся белковина. В подобных случаях я прекращал употребление tinet. canthar. И снова назначал tinet. nue. vom. В прежних приемах и конопляное молоко пополам с отваром салепного корня, по 2 унции три раза в день.

Если же сывороточное излияние при цинге появлялось без поноса (что впрочем случается редко), то лечение также состояло в назначении tinet.canth., лимонной кашицы и 2 порции с водкою. Зимою, когда нельзя было достать лимонов, я заменял эту кашку моченою, несовершенно спелою ягодою морошки с рассолом; это средство очень дешево в Архангельске. Семена морошки ароматно-горьковатого вкуса, обладают мочегонным действием и не скоро производят понос.

Так как обдукция цинготных больных слишком хорошо известны, то привожу здесь только мои патолого-химические исследования сывороточной влаги в грудной полости. Мутная сывороточная жидкость, найденная мною в грудной полости на третий день смерти больного, давала щелочную реакцию. Эту жидкость я разделял на 3 части. Процедив первую часть, я промывал и высушивал осадок, оставшейся на фильтре; процеженную жидкость сбивал палочкою из китового уса, при чем выделялось еще не много грязно-беловатого осадка, который я также промывал и высушивал. Оба полученные осадка свертывались от жару, растворялись в уксусной кислоте, но в воде с примесью небольшого количества соляной кислоты не растворялись; словом представляли все признаки волокнины. К процеженной и уже прозрачной жидкости я прибавлял значительное количество уксусной кислоты, после чего в смеси скоро появлялся обильный клочковатый осадок, который, по высушке, не растворялся в уксусной кислоте; это было слизистое вещество. Оставшуюся жидкость я выпаривал кипением до половины ее объема и затем кипятил ее с водою; по охлаждении, жидкость представлялась мутною и с небольшим клочковатым осадком, а от прибавления алкоголя становилась еще мутнее. Когда этот последний осадок был вымыт, высушен и обработан водою, он потерял 0,9 своего веса и оказался чистою белковиною. Вторую часть грудной влаги и исследовал по способу Berzelius и получил теже результаты. Третья часть была выпарена досуха. Полученный осадок, по обработке алкоголем и водою и после прибавления ac.nitrosi представлял все свойства желчного начала. Моча живых трудно цинготных больных содержит много слизистого вещества, сомнительные следы настоящей белковины, значительное количество несовершенно образовавшейся белковины, желчное начало, следы фосфорнокислых соединений и аммиак.

(Медицинские Прибавления к Морскому Сборнику, издаваемые Морским Медицинским Управлением, выпуск пятый, Санк-Петербург, 1865 г. Стр.584)

Научные работы, хранящиеся в библиотеке ВМГ г. Кронштадта

Биография Старокадомского Л. М.

СТАРОКАДОМСКИЙ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ — годы жизни 1875—1962, видный ученый в области морской гигиены.

Оглавление диссертации Л.М.Старокадомского, 1909 г.

В 1899 году окончил Императорскую Военно-Медицинскую Академию. С 1903 года поступил на службу в Военно-Морской госпиталь в Кронштадте и с 22 сентября 1903 года по 1909 год являлся членом Общества Морских врачей, активно участвовал в работе. На заседаниях Общества за этот период Л.М.Старокадомский много выступал в прениях и с докладами. В протоколах за 1904 год помещена его статья «О сухом молоке Irven». 19 сентября 1905 года напервом очередном заседании Общества Л. М. Старокадомский сообщил о «Случае острого церебро-спинального менингита», показав относящиеся к нему бактериологические препараты. 12 февраля 1907 года на шестом очередном заседании Л.М.Старокадомский сообщил «Об опытах Leduc’a». После доклада, сопровождавшегося демонстрацией опытов, произошел обмен мнений, в котором принимали участие В. П. Аннин, А. Д. Волошин и Г. С. Филиппов. 26 марта 1907 года на девятом очередном заседании, согласно §8 проекта учреждения Обществ Морских врачей в портах были произведены закрытой баллотировкой выборы Председателя, секретаря и казначея Общества. Избранными оказались: Председателем В. И. Исаев, секретарем А.Д.Волошин, библиотекарем и казначеем Л.М.Старокадомский. 24 сентября 1907 года на первом очередном заседании Л.М.Старокадомский прочел доклад «Опыты стерилизации воды озоном». В. И. Исаев и А. А. Бунге высказали свое мнение по поводу доклада.

8 октября 1907 года на втором очередном заседании Л. М. Старокадомский доложил о состоянии библиотеки Госпиталя и Общества. 28 января 1908 года на восьмом очередном заседании Л. М. Старокадомский прочел доклад «Извлечение из трудов комиссии по улучшению быта рабочих военного ведомства». Председатель В. И. Исаев по окончании заметил, что труды комиссии дают неоценимые в этом отношении указания.

В апреле 1903 года Л. М. Старокадомский при вскрытии трупа заразился трупным ядом. Сохраняя жизнь, ему ампутировали выше локтя левую руку. Несмотря на инвалидность, доктор был оставлен на военной службе. В 1909 году защитил диссертацию на тему «К вопросу об экспериментальном артериосклерозе», которая находится на хранении в библиотеке Кронштадтского Военно-Морского госпиталя. В 1905 году после окончания войны с Японией он входил в состав комиссии по медицинскому освидетельствованию в Японии российских военнопленных, которых возвращали на родину.

В 1909—1915 гг. — старший судовой врач ледокола «Таймыр». Участвовал в экспедиции по освоению Северного морского пути. Собрал коллекции морских и наземных животных и растений; вел дневники и опубликовал книги «Экспедиции Северного Ледовитого океана» и «Пять плаваний в Северном Ледовитом океане». Его именем назван небольшой остров в море Лаптевых.

Л. М. Старокадомский в 1918—1920 гг. служил в должности санитарного инспектора Архангельского военно-морского порта, а в 1921 году был назначен главным санитарным инспектором Рабоче-Крестьянского Красного флота.

— Протоколы общества Морских врачей в Кронштадтском Военно-Морском госпитале 1903—1909 годы.

— В. Г. Реданский. «Их имена — на карте Арктики», Североморский отдел Географического общества СССР. Североморск, 1968 г.

Биография

Полилова А. М.

Александр Михайлович Полилов, потомственный дворянин Нижегородской губернии, православного вероисповедания, родился в 1869 г. Среднее образование получил в нижегородском Дворянском Институте Императора Александра III, который окончил в 1889 г. В том же году поступил в С.-Петербургский университет на отделение естественных наук Физико-Математического факультета, в 1893 г. кончил курс естественных наук Петербургского Университета с дипломом 1-й степени и поступил затем в том же году в число студентов 2-го курса Императорской Военно-Медицинской Академии, которую в 1897 г. окончил с отличием (cum eximia laude). Во время нахождения в С.-Петербургском Университете работал по физиологии в 1892—93 г.г. в лаборатории проф. Н. Е. Введенского. В Военно-Медицинской Академии работал: в 1893—94 г.г. в физиологической лаборатории проф. И.Р.Тарханова, а в 1896—97 г.г. в лаборатории Общей и Экспериментальной Патологии проф. П. М. Альбицкого.

По окончании курса медицинских наук в Военно-Медицинской Академии был назначен младшим врачом в 144-й пехотный Каширский полк, а в августе 1898 г. был переведен тем же званием в Брянский местный лазарет. В декабре 1899 г. был переведен на службу врачом в Морское Ведомство с назначением младшим ординатором Николаевского Морского Госпиталя в г. Кронштадте.

В 1900—1901 г.г. сдал экзамены на степень доктора медицины при Императорской Военно-Медицинской Академии. Имеет следующие специальные работы:

1) «Обмен веществ в раннем периоде жизни животного организма», удостоенную конференцией Императорской Военно-Медицинской Академии в 1897 г. премии имени Маторина.

2) К вопросу о лечении дизентерии.

3) Экспедиция Северного Ледовитого Океана и пароход «Пахтусов» — медико-топографический очерк.

4) Влияние белого электрического света на состав крови, температуру и чувствительность кожи у здоровых людей. Последнюю работу представил в качестве диссертации для соискания ученой степени доктора медицины.

Иллюстрация из Атласа Хирургических инструментов,19в.

Медицинское пособие из Атласа библиотеки ВМГ

Иллюстрация из Атласа Хирургических инструментов,19в.

Список членов Общества Архангельских врачей

На 1873 год

I. Почетный Член:

Игнатеьв Никол Павлович Начальник Архангельской губернии.

II. Управление Общества Врачей И Вспомогательной Медицинской Кассы:

Председатель: И. С. Штерн

Секретарь и библиотекарь: Ю. А. Космовский

Кассир: Е. Я. Сериков.

— Действительные Члены:

Горецкий Ц. К., врач заведующий больнициею

приказа общественного призрения.

Затварницкий А. П., помощник врачебного инспектора

Приказа общественного призрения.

Касмовский Ю. А., док. мед. старший врач

Архангельскаго военнаго лазарета

Марки Э. И., фармацевт врачебнаго отделенгия.

Нарбут С. О., Архангельлский городовой врач.

Радкевич Н. М. Архангельский губернский

ветеринар.

Позняк Д. М., Архангельский уездный врач.

Пятунников В. Л., младший врач

Архангельскаго военнаго лазарета.

Штерн И. С., Губернский врачебный

Инспектор.

Севастьянов Н. ПА., младший врач

Архенгельск. флотской роты

Сериков Е. Я., старший врач

Архангелской флотской роты.

IV. Члены корреспонденты

Смирнов П. Д., младший врач 160 -го

Абхазскаго пехотного полка.

Amussat, Alfense в Париже

Milliot, Beniamin, в Иере во Франции

Секретарь Общества Ю. Касмовский

Штамп: Российская национальная библиотека, отдел внешнего обслуживания Санкт-Петербург, Садовая 18.

«Приполярная перепись 1926/27 гг. на Европейском Севере

(Архангельская губерния и автономная область Коми)»

Введение к книге

Для своего времени Приполярная перепись была настоящим ста- тистическим «открытием» северных земель. Ее результаты стали информационной базой советского строительства в хозяйственной, общественной и культурной сферах. Данные Приполярной переписи интересны, прежде всего, тем, что раскрывают перед нами картину жизни северных народов в самом начале ее советских преобразований. Детальность и систематичность полученной информации делают материалы этой переписи важнейшим источником для ретроспективных этнодемографических, этнохозяйственных, этноэкологических и даже чисто этнологических исследований.

Архангельск. Покорение русского Севера. Обелиск

Не секрет, что система сбора и обработки статистической информации во многом определяется политическими принципами властных структур, а результаты статистических обследований неизбежно политизируются. Особый интерес к Приполярной переписи в наши дни связан и с тем, что в период, когда она проводилась, политика государства по отношению к северным народам была близка к тому, что сейчас называют «неотрадиционализмом». Она строилась на разумном и относительно сбалансированном сочетании традиций и новаций, поскольку первой задачей новой власти на Севере было завоевать доверие местного населения. Через несколько лет, с началом коллективизации и «раскулачивания», лояльность в отношении к традициям коренных жителей была забыта, и неотрадиционализм сменился бюрократическим патернализмом. Можно отметить значительное сходство первых лет советской власти с началом постсовет- ского времени, когда идеалы «неотрадиционализма» вновь обрели свою популярность.

В 1920—1930-е годы главной целью национальной политики молодого советского государства на Севере было «подтягивание отсталых народностей к общему уровню хозяйственно-культурного развития страны» (Скачко, 1934). Тогда казалось, что для этого достаточно будет разрешить несколько проблем, которые остались в наследство от дореволюционного прошлого.