Часть вторая Эсхатология Ветхого Завета и раннего иудаизма

Глава третья Эсхатология в эпоху патриархов

Ной стоял перед огромным ковчегом и смотрел, как львы и медведи, жирафы и зебры, собаки и ежи, змеи и улитки через широко открытый проход медленно входили в сооружение, которое всем казалось небольшим деревянным городом. Мир двигался к концу.

Все, что видел Ной (кроме самого ковчега и его драгоценного груза), вскоре должно было исчезнуть навсегда. Все, кому не удалось присоединиться к нему, скоро исчезнут с лица земли, и никто их более не увидит. Все, на что люди тратили жизнь: дом, дела, надежды и мечты, семья, воспоминания, прошлая история, даже всем знакомые пейзажи, — все это неумолимо приближалось к концу, дабы навсегда утонуть в забвении. Что будет с ним? На что будет похож новый мир? Сохранит ли что–нибудь свой прежний облик? Такие вопросы задавал себе Ной, делая последние приготовления и готовясь войти в ковчег.

Для того чтобы как следует понять, что Библия говорит о конце мира, надо осознать, что она обращается к опыту реальных людей, живших много лет назад. Конец мира, который мы ожидаем сегодня, будет не первым. Библейская эсхатология начинается с рассмотрения истории о Ное и потопе. Для Ноя конец мира был столь же реален, как реален для нас приближающийся конец света. Глядя, как Библия повествует о конце мира, современником которого был Ной, мы лучше поймем конец нашего мира.

Таким образом, вместе путешествуя по Библии, мы будем задавать библейскому тексту не те вопросы, которые характерны для нашего времени, но те, которые задавали реальные участники разыгравшейся драмы. Как Ной ожидал конца мира и как пережил его? Какого конца ожидали Авраам, Моисей и пророки? Какова роль Бога в скончании времен? Задавая такие вопросы, мы на время расстанемся с нашими собственными ожиданиями и сможем увидеть то, чего не видели раньше. Поскольку, обращаясь к людям, Бог использует тот исторический и социальный контекст, в котором они находятся, мы лучше всего поймем Его, если примем во внимание ту обстановку, в которой Он обращался к библейским писателям.

Конец мира и Ной

В Книге Бытие, первой книге Библии, с 6–й по 9–ю главы повествуется о потопе, который впервые в истории человечества привел к концу мира. Это повествование дает образец всем остальным библейским описаниям конца света. В нем можно выделить четыре составных элемента: нарушение прежних отношений с Богом, проповедь о конце света, суд, результат.

Нарушение. После того как Бог показал Ною, как низко пали его современники, тот начал лучше понимать смысл грядущего конца света. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время… Земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями» (Быт. 6:5— 11; см. также 6:12).

Итак, произошло физическое, духовное и нравственное разложение. Не правда ли, знакомая картина? Нет сомнения, что и современному миру положен предел по той же причине. Однако прежде чем волноваться, вспомним, что многие поколения узнавали себя в такого рода описаниях. Особенно впечатляет 6–й стих: «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем».

Согласно Библии, конец — это не просто пресечение, как иногда приходится читать в некоторых научных спекуляциях, затронутых нами в предыдущей главе. Бог чувствует всю ту боль, которую испытывают люди, и всегда дает шанс на нечто лучшее.

Проповедь. Настало время перемен, и Бог поделился с Ноем некоторыми решительными планами. Прежде всего Он. поведал о Своем замысле уничтожить людей и весь прежний уклад земной жизни. «И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот, Я истреблю их с земли» (Быт. 6:13; см. также 6:7).

Ной, конечно, затрепетал при мысли, что он, его семья, близкие и все, ради чего он жил, скоро будет навсегда уничтожено. Однако замысел, который ему поведал Бог, был двояким. Поскольку Ной «обрел благодать пред очами Господа» (6:8), Бог предлагает ему построить большую лодку, достаточно большую для того, чтобы в ней могла спастись его семья, какие–нибудь друзья и близкие — если бы, конечно, они позаботились о том, чтобы отправиться с ним в путь, — а также необходимое количество видов животных, достаточное для того, чтобы восстановить мировую экосистему (ст. 14—21). От задуманного уничтожения должна была спастись значительная часть мира и человечества.

Самое интересное — это язык, которым описывается роль Ноя в Божьем замысле. Рассказав об уничтожении жизни на Земле, Книга Бытие продолжает: «Остался[11] только Ной, и что было с ним в ковчеге» (Быт. 7:23). В оригинале слово «остался» — однокоренное тому, которое мы обычно переводим как «остаток». Бог хотел, чтобы Ной стал «остатком» первого в истории времени конца. Чтобы вы не подумали, что меня увлек полет фантазии, я хочу обратить ваше внимание на то, что в Книге Сираха (Сир. 44:17) (еврейская книга, написанная примерно за 200 лет до Христа) тоже прослеживается эта связь. Итак, Ной и его близкие — это остаток после потопа. Евреи, читавшие Ветхий Завет, приходили к принципиально важной для них идее остатка на основании повествования о потопе.

Суд. Как и в случае с проповедью, в суде Божьем тоже можно выделить два аспекта: уничтожение неправедного большинства и спасение праведного остатка. Сначала Бог возвестил о том, к чему пришло человечество, а затем начал действовать в соответствии с этим. Когда, говоря о потопе, я использую слово «суд», я не имею в виду суд следственный; он совершился уже тогда, когда Бог поведал Ною о Своем замысле. Теперь же совершился исполнительный суд.

Интересный момент в описании этого суда заключается в том, что, читая текст в оригинале, мы приходим к выводу, что повествование о потопе тесно связано с повествованием о творении, которое приводится в первых двух главах Книги Бытие. Как известно, в начале творения Дух (в еврейском языке это же слово означает «ветер», и в этой связи уместно вспомнить слова Иисуса из Евангелия от Иоанна, см. Ин. 3:8) «носился» над землею, полностью покрытой водами (см. Быт. 1:2). Далее входе творения начался процесс разъединения и различения. Бог отделил свет оттьмы (1:4), день от ночи (1:5), воду над твердью от воды под твердью (1:6, 7), а также море от суши (1:9, 10).

Мы видим, однако, что в повествовании о потопе все происходит наоборот. Воды, хлынувшие с небес, слились с водами земли (см. Быт. 7:11); уже нельзя было различить море и сушу (7:20). Таким образом, потоп вернул землю в состояние, предшествовавшее творению (ст. 7–20; см. 1:2). Исходя из этого, нельзя сказать, что для Ноя потоп был чем–то похожим на любое другое событие в жизни. Это было нечто, уничтожающее творение. В оригинале язык повествования о потопе совпадает с языком рассказа о творении: как там, так и здесь в самых важных местах используются одни и те же ключевые слова. Потоп описан как событие, обратное творению, так как Бог уничтожил условия, благодаря которым стала возможной жизнь на земле.

Посредством ковчега Бог действовал во имя спасения остатка от губительных условий той среды, в которой этот остаток находился. Ной, его родные, а также представители животного мира чувствовали себя в безопасности, укрывшись в нем (см. Быт. 7:7, 16). Уничтожая все сотворенное, Бог в то же время делал это так, чтобы не нанести никакого ущерба остатку (см. Быт. 8:1, 2).

Надо отметить, что в Писаниях суды Божьи всегда имеют двоякую направленность. В райском саду Бог осудил Адама на терние и волчцы, Еву на муки деторождения и в итоге изгнал обоих из рая (см. Быт. 3:16–19, 23, 24). Однако в то же время, наделив их кожаными одеждами (ст. 21), Он защитил их от вредных условий окружающей среды и, кроме того, дал обетование, что возродит их через Мессию (ст. 15). Итак, мы видим, что суд, совершившийся в Едеме, был двояким — негативным и позитивным. Мы видим также, что и Каин претерпел такой же суд: с одной стороны, он был проклят, но, с другой, получил знамение, которое охраняло его от смерти (см. Быт. 4:1–16). В повествовании о потопе Бог тоже уничтожает и спасает одновременно.

Результат. Итак, каков же результат спасительных деяний Бога во имя тех, кто укрылся в ковчеге? Здесь опять мы встречаемся с языком, повествующим о новой земле и новом творении. Бог навел «ветер» на землю, чтобы успокоить воды и заставить их отступить (см. Быт. 8:1, 2; см. 1:2). Вскоре они высохли и показалась суша (см. Быт. 8:13). Здесь мы имеем дело с особым языком, посредством которого описывается третий день недели творения (см. Быт. 1:9, 10). Бог остановил воды, земля обсохла, и затем Он отделил сушу от моря. Далее Он установил порядок смены дня и ночи, а также времен года (см. Быт. 8:22), что напоминает о четвертом дне творения (см. Быт. 1:14, 15).

В 1–3–м стихах 9–й главы, заключая завет с Ноем и его сыновьями, Бог опять говорит языком творения, характерным для 1–й главы (см. Быт. 1:26–31). «Плодитесь и размножайтесь, — говорит Он и далее утверждает определенные правила питания: — Все движущееся, что живет, будет вам в пищу» (Быт. 9:3). Кроме того, мы узнаем, что все новое творение как бы застраховано от нового потопа (см. Быт. 9:11).

Итак, как же Ной понимал эсхатологическую идею конца света? Для него это являлось логическим следствием нравственного упадка, воцарившегося в его эпоху. Наслав потоп, Бог вернул творение в состояние изначального хаоса и затем начал творить заново, сохранив из всего прежнего лишь праведный остаток. Конец света в повествовании о потопе явился физическим уничтожением планеты и последующим физическим ее восстановлением. Потоп открыл дорогу новому миру. После потопа экологическая система вновь начала функционировать. Был восстановлен Божий завет с человечеством. В этом новом творении Ной стал вторым Адамом.

Однако подобно тому как первый Адам претерпел трагические последствия, вкусив от плодов райского древа (см. Быт. 3), второй Адам пережил то же самое, вкусив от плодов винограда (см. Быт. 9:20–27). Прегрешениями Ноя и Хама человечество снова совершило нравственное падение. Единственной заповедью, которую не преступили потомки Ноя, была заповедь о том, чтобы они «плодились и размножались» (ст. 1). Десятая глава подтверждает, что у Ноя было много потомков, которые, однако, предпочли не расселяться по земле и не наполнять ее, как было заповедано Богом (см. Быт. 9:1).

Итак, хотя конец света произошел во дни Ноя, он не был, так сказать, «окончательным». Этому еще предстояло совершиться, однако в повествовании о потопе мы выявили первые признаки библейского понимания идеи конца света.

Конец мира и Авраам

Нарушение. Четвертый стих 11–й главы Книги Бытие недвусмысленно говорит о том, что потомки Ноя восстали против Божьей заповеди рассеяться по земле и наполнить ее (см. Быт. 9:1). Задумав воздвигнуть башню, они тем самым попытались «действенно» воспротивиться этой заповеди. Первоначальные успехи строительства придали мятежу грозную силу (см. Быт. 11:5, 6).

Проповедь. Бог ответил им, возвестив, что все ими задуманное ничтожно и напрасно. Он сказал, что, смешав языки, заставит их рассеяться по земле (см. Быт. 11:5–7).

Суд. Затем наступает суд: Бог действительно «смешивает» языки, и мятежники рассеиваются по лицу всей земли (см. Быт. 11:8,9). Однако кое–чего здесь все–таки не хватает. В предыдущих судах Бог всегда действовал двояко: Он наказывал и миловал. Наказав Адама и Еву терниями, житейскими страданиями и изгнанием из рая, Он все же благословил их, даровав одежду и обетование (см. Быт. 3). Наказав Каина изгнанием, Он благословил его, защитив от возможной смерти (см. Быт. 4:1–16). Наказав человечество потопом, он благословил людей в лице Ноя и посредством ковчега. Но где же благословение в повествовании о строительстве вавилонской башни?

Его действительно нелегко заметить в силу нашего восприятия хронологии. Западный читатель знает, что, согласно этой самой хронологии, представленной в 11–й главе Книги Бытие, Авраам жил лет на четыреста—шестьсот позже истории с башней. Однако ближайший контекст этой истории представлен в 10–й и 12–й главах. В 10–й главе народы, населявшие землю, перечислены по происхождению от генеалогического древа Ноя. В 11–й они объединяются в своем мятеже против Бога. Несмотря на рассеяние, вызванное смешением языков, они не умалили мятежного духа. Следовательно, 11-я глава завершается картиной такого состояния мира, которая взывает о благословении.

В этот проклятый Богом мир пришел человек по имени Аврам (позднее Авраам), и в этом контексте Бог сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе. И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:1–3).

Итак, Господь дает Авраму три обетования. Аврам наследует землю, от него произойдет великий народ, и в нем благословятся все земные племена. Бог благословит не только ближайших потомков Аврама, но и «все племена земные». Если рассматривать эту фразу в определенном нами контексте, то можно увидеть, что в данном случае речь идет о тех племенах, перечень которых представлен в 10–й главе и которые были прокляты и рассеяны по земле в связи со строительством вавилонской башни.

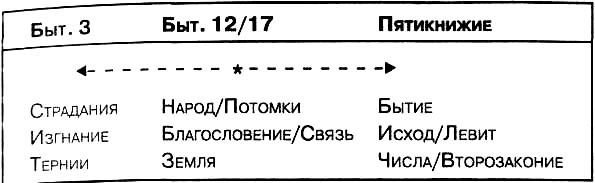

В начале 17–й главы (см. Быт. 17:1–8) эти обетования повторяются и расширяются. Повторяется обетование о земле, и на сей раз речь идет о территории, называемой Ханааном (см. Быт. 17:8). Обетование о народе приобретает более широкое значение и включает множество потомков (см. Быт. 17:2, 4–6), сравнимое лишь со звездами на небе (см. Быт. 15:5). Отныне Аврам становится Авраамом (см. Быт. 17:5). Обетование благословения определяется как завет, который Бог намерен с ним заключить. Авраам и его потомки вступят в особые отношения с Господом (см. Быт. 17:2, 7, 8). Таким образом, мы видим, что Авраам становится орудием, посредством которого Бог замыслил возродить связь и завет со всеми народами земли. Он призван ради спасения всего мира! Всеобъемлющий характер трех обетовании, данных Аврааму, просматривается еще лучше, если мы поймем, что они особым образом предназначены для того, чтобы возместить ущерб от грехопадения, описанного в 3–й главе Книги Бытие. Мы помним, что Адам и Ева были наказаны и прокляты трояким образом, и обетования, данные Аврааму, также носили троякий характер. Из–за Адама была проклята земля, на которой начали произрастать терние и волчцы и которая не хотела плодоносить (см. Быт. 3:17–19). Теперь же Бог говорит о том, что через Авраама и его потомков в Ханаане Он начнет возрождать землю. В той же 3–й главе сказано, что деторождение будет сопряжено с мучениями (см. Быт. 3:16), однако через Авраама оно должно стать благословением. Адам и Ева были изгнаны из райского сада и отлучены от общения с Богом (см. Быт. 3:23). Через Авраама эта связь должна восстановиться. Приведенная ниже диаграмма хорошо иллюстрирует этот параллелизм.

Несмотря на то что в данных текстах в оригинале не употребляется слово «остаток», можно сказать, что Авраам был «остатком» в повествовании о строительстве вавилонской башни, тем остатком, посредством которого Бог замыслил совершить новое творение. Негативный аспект Божественного суда проявил Себя в рассеянии народов, последовавшем после смешения языков, позитивный — в использовании Авраама как посредника в деле благословения всех народов (см. Быт. 12:1–3).

Три обетования, данные Аврааму, не только восстановили ущерб, нанесенный грехопадением Адама и Евы, но и в общих чертах наметили Божий план искупления проклятого мира. Они подготовили почву для всех будущих событий вплоть до завоевания Ханаана. Мы видим, например, что средоточием Книги Бытие является обетование о множестве потомков. Несмотря на то что в ходе осуществления его встречалось много препятствий, к концу книги укрепляется уверенность в его непреложности. В Книге Исход и Книге Левит внимание сосредоточено на обетовании особой связи с Богом. Через Моисея Бог заключил завет с Израилем, и служение, совершаемое в святилище, в общих чертах показывало, как надо жить народу, чтобы сохранить связь с Господом. С другой стороны, мы видим, что в Книге Чисел, во Второзаконии и Книге Иисуса Навина акцент сделан на обетовании земли.

Таким образом, обетования, изложенные в первых трех стихах 12–й главы Книги Бытие, становятся центральной темой богословия Пятикнижия (пяти книг Моисея от Книги Бытие до Второзакония)[12]. С одной стороны, они были предназначены для того, чтобы снять проклятие, последовавшее за первым грехопадением и строительством вавилонской башни, а с другой — в общих чертах намечали все то, о чем повествуется в остальном Пятикнижии.

Обетования Авраама — основная тема Пятикнижия

Как понимал конец света Авраам? Общая картина представлена в первых стихах 12–й главы. По отношению к миру, который был проклят Богом, он выступал как Божий представитель. Эсхатология Авраама была сосредоточена на троекратном обетовании. Это же обетование явилось и ответом Бога на грехопадение прародителей. Чувствовалась потребность в восстановлении рая. Если потомки Авраама будут верны Богу, земля Ханаанская превратится в обновленный райский сад. Через них мир постепенно вновь придет к единению с Богом. Для всего мира конец станет восстановлением того, что было утрачено.

Нередко нам кажется, что верить было бы легче, если бы Бог говорил с нами, как он говорил с Авраамом. Однако на самом деле жизнь Авраама не была такой простой, как кажется. У Авраама было три обетования, данных Богом, но это было все, что он имел. Бог обещал дать ему землю, однако, когда, прожив на ней шестьдесят лет, умерла его жена Сарра, У Авраама не нашлось достаточно земли, чтобы похоронить ее. Он все еще был чужаком в чужом краю, которым владели другие. Пришлось за довольно большую цену купить участок для погребения.

Кроме того, Бог дал Аврааму обетование о множестве потомков, за которым, однако, последовало трудное, почти комичное исполнение. Им постоянно грозили войны и голод (см. Быт. 12, 14, 26, 34, 41). Жены патриархов время от времени становились предметом вожделения неразборчивых в нравственном отношении соседей (см. Быт. 12, 20, 26). Первые жены (Сарра, Ревекка и Рахиль) страдали бесплодием, и, для того чтобы родить детей, требовалось чудесное вмешательство; однако если оно и происходило, то только после долгого ожидания и разочарований. Что касается Авраама, то во время ожидания он перепробовал всевозможные варианты замены (Лот, Агарь, Елиезер). Позднее, украв домашних богов своего отца, Рахиль надеялась сохранить тем самым право на наследство, если в Ханаане ничего не получится (см. Быт. 31:30—35). Когда же наконец появились дети, они начали враждовать друг с другом (см. Быт. 21:8–14; 27:41–45; 32:6–12; 37:12–36). Однако в конце книги мы видим, что, несмотря на все трудности и препятствия, есть по крайней мере семьдесят человек, которые хоть в какой–то мере дают основание думать, что обетование исполняется.

Был ли Авраам и его потомки благословением для «племен», как обещал Бог? Мы видим, что ни фараон (см. Быт. 12), ни Авимелех (см. Быт. 20) вовсе не расценивали присутствие Авраама в их краю как благословение! Его попытка спасти Содом закончилась неудачей (см. Быт. 18,19). Исаак без конца скитался по землям соседей (см. Быт. 26:1–33). Иаков был вынужден покинуть город из–за сыновей (см. Быт. 34). Только в истории с Иосифом мы, наконец, видим намек на то, что данное обетование исполняется.

Нередко мы романтизируем жизнь патриархов, рассказывая о них нашим детям, однако в действительности они жили в ситуации большой духовной неопределенности. На протяжении всей жизни Авраам находил до боли мало свидетельств, что данные ему обетования когда–либо исполнятся. Авраам, Исаак и Иаков нетерпеливо ожидали этого, хотя все как будто говорило о том, что они не исполнятся никогда, — и их жизнь казалась тщетной. Быть может, в нашем секулярном мире духовная жизнь, в конце концов, не столь плоха! Если патриархи, несмотря на кажущуюся неспособность Бога исполнить Свои обетования, все–таки не утратили веру в Него, мы, зная об этом исполнении в Иисусе Христе, тем более можем вести себя так же!

Итог. Для Авраама новое творение должно было совершиться как результат исполнения Божьих обетовании. Они исполнятся, и земля начнет плодоносить, род — крепнуть и множиться, обретая сокровенную связь с Богом. Обетования исполнятся через исход из Египта. Поэтому неудивительно, что ситуация исхода описана языком творения. «И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше» (Исх. 14:21, 22).

В еврейском языке «ветер» и «дух» обозначаются одним и тем же словом (см. в этой связи Быт. 1:2). В результате дуновения ветра море стало сушею (см. Быт. 9, 19). В приведенном отрывке Книги Исход все выделенные слова напоминают о творении. Язык исхода — это язык творения. Разница только в том, что в Книге Бытие описывается творение мира, а в Книге Исход — сотворение народа. В 4–й главе Книги Исход (см. Исх. 4:22, 23) Бог называет Израиль Своим первенцем. Однако кто на самом деле был Божьим первенцем? Адам. То есть мы опять видим, что об Израиле говорится языком творения. Подобно Ною, Израиль стал вторым Адамом. Ему, как и Адаму, было обещано владычество (см. Втор. 11:22- 25; Быт. 1:26–28). В пустыне он подвергся испытанию пищей (см. Исх. 16; Втор. 8:1–13) и змеями (см. Чис. 21:4–9), как в свое время этому подверглись Адам и Ева. В повествовании об исходе описывается новое творение, которое избавит от проклятия, наложенного из–за прегрешения Адама. Все, что Бог замыслил сделать через Адама, теперь надлежало совершить через Израиль.

Рассмотрев, каким образом Авраам понимал конец мира, мы приходим к одному весьма важному соображению. Исполнение данных ему обетовании выражается не в физическом уничтожении и воссоздании планеты, как это имело место в повествовании о потопе. Напротив, теперь язык, повествовавший о Божьих деяниях творения и потопа, используется для того, чтобы описать сотворение народа. Язык библейской эсхатологии не сводится к описанию уничтожения и воссоздания физического мира; он используется и для того, чтобы описать духовный упадок и возрождение народа. Те события, которые во времена Ноя свершились на уровне практического действия, в эпоху исхода исполнились духовно–метафорического значения. Таким образом, можно сказать, что в Библии идея конца света нередко становится более масштабной по содержанию и вбирает Божественные деяния, направленные на духовное возрождение, которое совершается в определенные моменты истории, например, во время исхода и позднее на кресте (см. Исх. 12:41).

Конец мира и Моисей

Предыдущая четырехчастная схема (нарушение, проповедь, суд и результат) типична для завершенных эсхатологических построений, предполагающих полный цикл развития обетования. Эсхатология Моисея, однако, не находит окончательного завершения в Библии, и этот раздел следует структурировать иначе.

Конец мира как выбор. Когда Израиль приблизился к обетованной земле, Бог использовал Моисея для того, чтобы показать, как должно было совершиться новое творение, обещанное Аврааму. Однако во Второзаконии это выглядит иначе. Согласно Моисею, конец мира — не столько событие, сколько процесс. Он развивается постепенно, не обрушиваясь на мир, как это было в повествовании о потопе. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня: то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего» (Втор. 28:1, 2).

«Все благословения сии», обстоятельно описанные в 3— 14–м стихах, в современной терминологии можно резюмировать как «возрастающую продуктивность». Бог благословит деторождение, урожай, домашний скот и торговлю. Если они будут послушны, плодородие земли будет постепенно возрастать и они будут все более преуспевать, из отсталой народности превращаясь в сверхдержаву. Со всеми врагами им удастся установить добрососедские отношения. Обетования, данные Господом Аврааму, исполнятся в изобилии, если Израиль будет участвовать в Божьих замыслах.

Итак, Моисей осмысляет конец как постепенное, «эволюционное» развитие. Конец не наступит внезапно, «с возгласом и звуком трубы», — напротив, он будет вершиться постепенно, мало–помалу. Если Израиль будет послушным Богу, Господь постепенно так возродит Ханаан, что тот уподобится райскому саду. Благословением Бог постепенно упразднит проклятие. Конец наступит в историческом развитии. Постепенно скорбь и болезни будут преодолены, и благодаря особой связи Израиля с Богом рай будет восстановлен.

Однако в осмыслении конца света как поступательного эсхатологического развития есть и мрачная сторона. Если Израиль не будет послушен, он ускорит собственное падение, как это случилось с теми, кто жил до потопа, а также с теми, кто пытался воздвигнуть вавилонскую башню. «Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня: то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя» (Втор. 28:15).

Ужасный перечень проклятий начинается со следующего стиха и длится до конца главы. Проклятия, содержащиеся в 28–й главе Книги Второзаконие, представляют собой эсхатологию наизнанку, то есть постепенное приближение к гибели. Если Израиль не будет послушен, земля не будет плодоносить, дети будут болеть, а народ — нищать и отовсюду терпеть поношения от врагов. Если же он будет упорствовать в непослушании, последним проклятием завета станет изгнание и рассеяние.

Эсхатология Второзакония — это эсхатология в масштабе всего израильского народа. Бог обращается ко всему Израилю, а не к остатку. Израиль имеет два варианта выбора (Втор. 30:15–19). Один — это постепенное восстановление рая, другой — постепенный упадок, завершающийся изгнанием и уничтожением. Что предпочесть? Послушание ведет к процветанию, непослушание — к гибели.

Божий план во Второзаконии, 28–я гл.

Кульминация истории Израиля. Был ли такой период, когда Израиль действительно был послушен столь долгое время, что начал являть признаки восстановления утраченного рая? Надо отметить, что, за исключением шестидесяти или семидесяти лет, пришедшихся на царствования Давида и Соломона, израильтяне никогда не были полностью объединены. Однако в указанный период народ уже начал вкушать плоды Божьих благословений. Несмотря на завоевание большой территории, простиравшейся за Ханаан (см. 2 Цар. 5:17- 25; 8:12; 10:15–19), он все более упрочивал добрососедские отношения со своими врагами (см. 2 Цар. 7:9–11). В Израиле начали видеть сверхдержаву, силу, с которой следовало считаться (см. 1 Цар. 14; 7 7). Языческие цари признавали, что Израиль превосходит их в мудрости, богатстве и благоденствии (см. 2 Цар. 9:5–8). Божьи благословения достигли такой меры, что Соломон возгласил: «Благословен Господь, Который дал покой народу Своему Израилю, как говорил! не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов Его, которые Он изрек чрез раба Своего Моисея» (3 Цар. 8:56).

Казалось, что Израиль на пути к обновленному раю. Второзаконие говорит, что обетование начало исполняться, однако не будем забывать, что оно было и осталось условным (см. 3 Цар. 9:3–9; 8:33–36), а с образованием монархического правления возникла новая опасность. Теперь царь в значительной мере сам представлял Израиль пред Богом. Если он будет верен, Израиль будет процветать, но неверный царь начинает движение по наклонной плоскости, которое ведет к гибели.

Путь под уклон. Если вы читали эту часть Библии, вы знаете, что произошло. Во время царствования Соломона Израиль начал отступать от Господа. Начался долгий путь вниз, в ходе которого данные Аврааму и Моисею обетования превратились в смутное воспоминание, а проклятия бедности, слабости, мародерства, изгнания и рассеяния становились все более реальными. Все более уменьшалась вероятность того, что рай будет восстановлен через послушание Израиля. Только решительное и радикальное Божье действие может привести к тому, что рай еще раз станет реальностью, и поэтому библейские пророки говорят об эсхатологии не как о некоем поступательном эсхатологическом развитии, а как о внезапном преобразовании реальности. Бог сам однажды осуществит вторжение в историю, и благодаря этому все изменится. Неспособность Израиля соблюсти завет, о котором говорится в Книге Второзаконие, вылилась в настоящую трагедию. Однако Бог не замкнулся в собственном бессилии. Начиная с Исайи и кончая Малахией, ветхозаветные пророки предвидели конец, в котором Бог снова начнет вершить величественные деяния, уже знакомые из повествований о творении, потопе и исходе.

Глава четвертая Конец мира и ветхозаветные пророки

Помня о синяке на левой голени, куда вчера ударил камень, пущенный вавилонской катапультой, Иезекииль медленно тащился на окраину тлеющего города. Он хорошо ощущал и то место пониже спины, где горел рубец от кнута: минут десять назад вавилонянин решил поторопить колонну пленников. Спиной он чувствовал злые взгляды вавилонских солдат, готовых и дальше бить и хлестать, стоит только сделать одно неверное движение или слегка споткнуться. В крышах и стенах почти всех городских зданий зияли дыры, и некому было убрать с некогда прекрасных улиц Иерусалима груды камней, оружия, отрубленных рук и ног. Он жадно искал кого–нибудь из родных, какого–нибудь близкого друга, но их не было, а вместо них перед его взором тянулась длинная вереница грязных, подавленных, усеянных синяками лиц с опущенными к земле глазами: некоторых он узнавал. По бокам шла охрана: сильные, уверенные в себе, хорошо вооруженные люди — чужеземцы, язык которых был странен и непонятен.

Осторожно пробираясь сквозь развалины городских ворот, Иезекииль вдруг понял, что, по сути дела, все кончилось. Куда его ведут? Какой теперь будет его жизнь? Вернется ли он когда–нибудь в Иерусалим? Будет ли когда–нибудь все так, как было? Почему Бог допустил это? Есть ли хоть какая–нибудь надежда? Может ли этот путь хоть как–то стать тропой к преображенному славой будущему, о котором писали Исайя и Михей? Он покидал горячо любимый Иерусалим, и с каждым шагом его смятение увеличивалось. Он еще не знал, что Господь собирается ответить на эти вопросы несколькими видениями. Конец Иерусалима не должен был стать скончанием времен.

Основное внимание ветхозаветные пророки уделяют изгнанию Израиля из обещанной Аврааму земли, за которым последовало возвращение в Палестину. Независимо от того, писали ли они до изгнания, во время плена или после него, тема плена и возвращения остается центральной в их книгах. Еще задолго до плена Бог дал пророкам возможность узреть «преображенное грядущее», в котором Он властно вмешается в историю и все изменит.

Наиболее полная картина идеального будущего Израиля представлена в Книге пророка Иезекииля (см. Иез. 36:22–38), где описывается троякое преобразование реальности[13]. Бог замыслил преобразовать человеческое общество, вернув Израиль в его землю и сделав его Божьим свидетелем для остальных народов (см. Иез. 36:24, 28, 33–36). Он преобразует человеческую природу, наделив человека новым сердцем и новым духом (см. Иез. 36:25–27). И наконец, он преобразует сам физический мир, изгнав голод и насилие (см. Иез. 36:30–35)[14].

Троякое преображение реальности, предвиденное пророками, в какой–то мере отличалось от прежних эсхатологических воззрений. В отличие от повествования о потопе, где конец мира предполагал полное физическое уничтожение планеты, в понимании пророков он должен был совершиться в рамках определенным образом осмысляемой ими истории и географии. В отличие от Второзакония, где конец мира должен был прийти постепенно и по мере послушания Израиля Богу, в предсказаниях пророков он начнется внезапным и властным Божественным вмешательством, обычно описываемым в контексте вавилонского пленения и возвращения из Вавилона.

Властное вмешательство Бога ускорит начало эсхатологической войны, которая явится последним сражением в земной истории. Бог не только осуществит вторжение в историю, дабы радикально преобразовать человеческое общество, человеческую природу и физический мир, но и расчистит дорогу Своему народу, сразившись в последней великой войне с его врагами. Эта война и ее последствия будут способствовать осуществлению благословенного конца мира, которого весь Израиль мог постепенно достичь проявлением послушания, чего он, однако, не сделал.

Божий план в писаниях пророков

Переход от представления о конце мира как о некоем постепенном развитии к его осмыслению в категориях драматического столкновения непримиримых сил связан с неспособностью Израиля жить так, как в Книге Второзаконие ему заповедал Господь. Во Второзаконии было сказано, что мир преобразится, если народ Божий проявит послушание. Пророки же говорят, что преображение мира наступит не потому, что Израиль заслужил это, но для того, чтобы возвысить Божье имя. «Посему скажу дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что Я -Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою пред глазами их» (Иез. 36:22, 23).

Вместо того чтобы нести народам благословение (связь с Богом), Израиль обесславил имя Божье в глазах этих народов. Конец настанет не благодаря послушанию Израиля, и, следовательно, он есть не что иное, как чистой воды акт благодати. Бог вмешивается для того, чтобы освятить Свое имя среди народов тем, что освящает Свой народ, даже если тот, так сказать, не выполнил свою часть договора. Божье преобразование человеческого общества будет преследовать более широкую цель, нежели одно лишь благоденствие Израиля.

Нет никакого сомнения, что в Ветхом Завете идея конца света претерпевает определенное развитие. Однако каково его богословское значение? Каким теперь предстает пред нами Бог? Быть может, Он Сам не знает, чего хочет, и по истечении каждого столетия меняет Свой взгляд на эсхатологию? Вряд ли. Непреложным остается основной принцип, о котором мы упомянули во 2–й главе и который гласит, что Бог всегда общается с человеком сообразно его обстоятельствам.

Бог мог сказать Ною, Аврааму, Моисею и пророкам гораздо больше, чем сказал, однако они не уразумели бы сказанного. Поэтому Бог дал Ною и Аврааму ровно столько, сколько было необходимо для того, чтобы иметь четкий ориентир в жизни. Моисея же и пророков Он наделил ясным видением будущего всего народа. Мы видим из Писаний, что милосердный Бог терпеливо ждет, когда народ придет туда, где бы он мог постичь Его откровения во всей полноте. И Он открывает им больше и больше по мере возрастания их способности понимать явленное. Сам Иисус ясно излагает этот принцип, говоря: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить» (Ин. 16:12).

Существует, однако, и некоторая опасность, кроющаяся в том, что последующие поколения могут придать ранним пророчествам всеобъемлющий смысл, начав ожидать исполнения каждой детали в определенное время в будущем. На самом же деле надо допускать возможность более позднего откровения (например, новозаветного), с помощью которого мы могли бы исследовать ветхозаветный материал и прийти к более ясной картине конца, нежели та, которая была возможна ранее. Бог наделил Библию как единое целое способностью корректировать восприятие содержащихся в ней идей. Чем шире рамки нашего исследования, тем уравновешеннее мы сами в своих выводах. Каждый этап библейской истории позволяет по–новому увидеть Бога, Который говорит с людьми сообразно их обстоятельствам и в то же время с самого начала знает, что Он замыслил.

Поступая таким образом, Бог показывает, сколь велико Его терпение по отношению к избранному народу! Подобно терпеливому отцу, ведущему ребенка за руку, Он осторожно ведет Свой народ к духовной зрелости, не ожидая, что тот уразумеет больше, нежели это действительно возможно на том или ином этапе исторического развития. По правде сказать, Бог гораздо терпеливее нас!

Народ и конец мира

Итак, властное вмешательство Бога в историю, предвиденное ветхозаветными пророками, преобразит Израиль как народ[15]. «И будет в последние дни: гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: "придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, — и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне — из Иерусалима. И будет Он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах; и перекуют они мечи свои на орала и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый — во имя своего бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков"» (Мих. 4:1–5).

Мы видим, что в 4–й главе Книги пророка Михея рисуется картина мира, процветания, довольства и духовного владычества. Остаток, переживший вавилонский плен, возвращается в Палестину и превращается в мощный народ, водимый Богом (см. Мих. 4:6–8), Никто не боится за свое имущество (см. Мих. 4:4). Такая эсхатологическая картина сосредоточена на Иерусалиме. Райский сад как бы становится его пригородом. Конец мира в понимании Михея не столь радикален, как описанный в Книге Откровение. Напротив, мы видим, что он совершается в рамках истории и того мира, который был известен пророкам (см. также Ис. 2:2–5; 33:17- 22 и 49:14–26). Хотя враги продолжают существовать, они уже не угрожают (см. Мих. 4:3–5).

Многие ветхозаветные пророческие тексты дают основание думать, что в новом Иерусалиме будет восстановлена монархия (см. Мих. 4:8; Ис. 11; Зах. 9:9, 10). Будут исполнены обетования, данные Давиду в 7–й главе Второй книги Царств (см. Ис. 11:1, 10). Когда Израиль вернется из плена (см. ст. 11, 15, 16), над ним будет царствовать царь из колена Давидова, помазанный по новому чину. «И почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих, и не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого. И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его — истина» (Ис. 11:2–5).

В такого рода текстах царь из колена Давидова становится Божьим орудием и вершит конец мира, который замыслил Бог. Однако другие пророческие тексты описывают возвращение из плена, не упоминая о царе (см., например, Иез. 40–48; Иоил. 2, 3; Ис. 24–27). В них Бог лично, без какого–либо посредничества творит то, что нужно, и акцент делается на Нем Самом, а не на каком–либо Его орудии.

Какую роль будут играть языческие народы (Египет, Ассирия, Греция, Персия), когда Господь прибегнет к непосредственному вмешательству, дабы преобразить историю Израиля? В пророческой эсхатологии сохраняется равновесие между осознанием особой, уникальной роли Израиля при наступлении конца и осознанием того факта, что каким–то образом Божий план относительно будущего учитывает судьбу всех без исключения народов. Осознание равновесия между особым назначением Израиля и заботой Бога обо всех остальных народах берет начало в книгах Моисея. Мы знаем, что все народы благословятся через семя Авраама (см. Быт. 12:1–3).

Согласно пророкам, Израиль играет особую роль в эсхатологическом Божьем замысле, однако в конечном счете народы тоже придут служить Господу. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак — народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари — к восходящему над тобою сиянию» (Ис. 60:1–3).

При наступлении конца все народы объединяются вокруг Израиля и тоже служат Богу (см. ст. 9–11, 14–17). «Ибо народ и царства, которые не захотят служить Тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся» (Ис. 60:12).

Процесс, в результате которого Израиль достигнет верховенства над другими народами, носит духовный характер. «И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог» (Зах. 8:22,23). Для того чтобы найти Бога, они должны идти в Палестину. В этом тексте Израиль сохраняет свое духовное первенство.

Однако разве пророки предполагали, что всегда будет так? Разве наступит время, когда какие–нибудь языческие народы или все они целиком обретут духовное равенство с Иерусалимом? В этом смысле уместно привести единственный и удивительный текст из Книги пророка Исайи: «В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и Египтяне в Ассирию; и Египтяне вместе с Ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассириею; благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ Мой — Египтяне, и дело рук Моих — Ассирияне, и наследие Мое — Израиль» (Ис. 19:23–25).

Что за текст! Несмотря на то, что еврейский язык здесь не такой ясный, как хотелось бы, в этом отрывке, по–видимому, предсказывается день, когда Египет и Ассирия примут участие в миссии Авраама, призванной благословить все народы. Ассирия и Египет придут служить Господу. Каждый народ станет как бы «святым» святилища, куда соберутся паломники, чтобы праздновать празднество Господне. Это, однако, не конец мира, а его обновление, совершающееся в рамках земной истории и географии. Время и место остаются прежними, но Божье вмешательство изменяет все. Израиль восстановлен, царство возрождено, и рай распространился далеко за пределы Палестины. Вся земля получила благословение.

Конец мира и человеческая природа

Эсхатология, представленная в Книге Второзаконие, не была воплощена, поскольку Израиль постоянно проявлял непослушание и даже не каялся (см. Ис. 1:3–6). Ко времени написания пророческих сочинений (от Исайи до Малахии) почти не было надежды на то, что такое положение дел когда–либо изменится, если Бог исключительно по благодати не возродит Израиль, не ожидая, когда тот сможет достойно Ему ответить. Мы видим в 36–й главе Книги пророка Иезекииля, что Бог сначала хочет вернуть Израиль в его землю (см. Иез. 36:24), дать ему новое сердце (см. Иез. 36:25–27) и лишь потом говорит: «Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуете отвращение к самим себе за беззакония ваши и за мерзости ваши» (Иез. 36:31).

Таким образом, возрождение даруется не как награда за первоначальное достойное поведение Израиля. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя» (Ис. 44:22).

Сначала Бог покончил с грехами Израиля и теперь призывает его ответить на Свой зов. В Своем желании спасти Израиль Он не зависит от его действий. Спасение — это акт Божественной благодати. Не стоит скрывать, что такое положение дел шокирует прагматически настроенного американца. Американцы привыкли к тому, что, если сам чего–то не урвал, даром оно тебе не достанется. Однако пророки подчеркивают, что Божья благодать имеет, так сказать, упреждающий характер (буквально это означает «до того, как вы сами придете»). Пророки приходят к выводу, что человеческое сердце сначала надо преобразить, а потом от него можно ждать покаяния. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено» (Иер. 17:9).

Бог может искупить Израиль независимо от того, что тот из себя представляет. Надо отметить, что возможность благодатного вмешательства Бога была заранее предсказана в самом Второзаконии. В 30–й главе говорится, что спустя некоторое время Израиль будет рассеян среди народов (см. Втор. 30:1). В плену он вернется к Богу, и Господь вновь соберет израильтян в их земле (см. Втор. 30:2–5), однако именно Он, а не они сами, преобразит их сердца. «И обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа, Бога твоего, от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе» (Втор. 30:6).

Для Израиля лекарством от духовной болезни станет новое сердце, новый дух и новое отношение послушания (см. Иез. 36:25–27). Господь заключит с ним новый завет, который выльется в искреннюю устремленность к Нему и в сокровенную связь с Ним, превосходящую все то, что было прежде (см. Иер. 31:31–34; см. Иоил. 2:28, 29). Все это совершится по истечении семидесятилетнего пребывания в Вавилоне (см. Иер. 29:10–14).

Почему во Второзаконии Бог связывает славное будущее Израиля с послушанием Ему, если Он заранее знает, что тот не будет послушен? Бог, конечно же, не вводил их в заблуждение. Условие оставалось неизменным, даже если Израиль не выполнял его: всенародное послушание приведет к всенародному процветанию. Быть может, опыт Израиля — это наглядный урок того, что, не возродившись, человечество не может служить Богу. Подлинное, искреннее служение — чудо Божьей благодати. Похоже, что об этом говорит и Павел в своем «педагогическом» отрывке из Послания к Галатам (см. Гал. 3:19–25).

Пророки считали, что, когда Бог преобразит сердца Своего народа, это удивительным образом скажется и на его физической природе. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки» (Ис. 35:5, 6). Прощение грехов принесет и исцеление от всех болезней (см. Ис. 33:23, 24).

Все это должно было случиться в конкретный момент истории, времени, места и обстоятельств, в которых жили библейские пророки. Особенно ясно это становится на примере 65–й главы Книги пророка Исайи: «Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце» (Ис. 65:17 и далее до 24–го стиха).

На первый взгляд приведенный отрывок очень похож на текст Книги Откровение, где Бог уничтожает землю, чтобы сотворить ее заново. Но в Книге Исайи говорится о сотворении Иерусалима, и, кроме того, время жизни в нем никак не сравнимо с вечностью (см. Ис. 65:18–20). «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем» (Ис. 65:20).

Как бы ни была притягательна эта цифра для нас, живущих в сей развращенный век, ее никак нельзя сравнить с фразой о том, что «смерти не будет уже» (Откр. 21:4). Если читать приведенный стих из Исайи в новозаветной перспективе, то его можно назвать «проблемным», однако он прекрасно осмысляется в контексте того, что могло быть после возвращения из вавилонского плена. Пророки считали, что, несмотря на то что Бог неожиданным и весьма впечатляющим образом вмешается в человеческую историю, полнота рая будет восстанавливаться постепенно.

Вселенная в момент конца

По причине греха физический мир враждебен самому себе и людям, которые должны были владычествовать над ним (см. Быт. 1:26–28). Над миром тяготеет проклятие. Часто в нем или слишком много воды (приводящей к наводнениям), или слишком мало (что приводит к засухе). Вместо того чтобы служить людям (как задумал Бог), звери пожирают их. Исходя из всего этого, ветхозаветные пророки свидетельствовали, что Бог замыслил радикально преобразовать естественный мир. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе; и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей: ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11:6–9).

Этот текст, конечно, идет в контексте обетования о Мессии и возвращении из вавилонского плена (см. Ис. 11:11–16). Все это и не только это произойдет тогда, когда Израиль вернется в свою землю (см. Ис. 65:25; Ос. 2:18–23; Иез. 34:25–31). «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать; слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона; они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колена дрожащие; скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля — в источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша» (Ис. 35:1–7).

Преображение будет столь велико, что даже воды Мертвого моря очистятся (см. Ис. 41:18, 19; Иез. 47:1–12). Наказание терниями и трудоемкой работой для возделывания земли прекратится (см. Ис. 42:16; 55:13). Даже на небесных светилах отразится это могущественное преобразование (см. Ис. 30:23- 26;3ах. 14:6–8; Ис. 60:19, 20; 24:21–23; Пс. 101:25–27).

Война в конце времени

Надо отметить, что время преобразования описывалось ветхозаветными пророками и как время войны. Народы и государства воспротивятся вмешательству Бога в историю, однако, начав последнюю эсхатологическую войну, Бог уничтожит враждебные силы и возвысит Свой народ. Старое будет вынуждено уступить дорогу новому. В Книге Откровение многие идеи перекликаются с этой эсхатологической войной.

Упоминание о ней встречается во многих текстах и, в частности, в Книге пророка Захарии (см. Зах. 12 и 14) и в Книге пророка Даниила (см. Дан. 11). Мы же кратко рассмотрим некоторые отрывки из книг Иоиля и Иезекииля. Во 2–й и 3–й главах Книги пророка Иоиля эсхатологическая война разворачивается в контексте возвращения Израиля из вавилонского плена (см. Иоил. 3:1, 2), то есть в период великого духовного обновления (см. Иоил. 2:28, 29). Остаток, призвавший Господне имя, спасется в Иерусалиме (см. Иоил. 2:32). Бог не начинает войну просто так, без всякой причины: Он обходится с народами так, как они обходились с Его народом (см. Иоил. 3:2–8). Эсхатологическая война — это битва не между секулярными государствами Среднего Востока, но между народом Божьим и его врагами. Это Божий суд над духовным мятежом.

Бог призывает народы в долину Иосафата, окружающую Иерусалим, дабы там низвести на них Свой суд (см. Иоил. 3:12–15). Затем Он защитит Свой народ (3:16), которому не надо будет участвовать в этой войне. Далее дается описание прекрасной картины покоя и благоденствия (3:17–21). Бог обитает со Своим народом в Иерусалиме, который никогда более не подвергнется нападению. Горы источают новое вино и молоко, а из храма в изобилии текут воды. Иуда и Иерусалим будут жить вечно.

Итак, у Иоиля мы имеем следующий порядок развития эсхатологических событий: по возвращении из плена начинается духовное преображение народа, однако почти сразу на него нападают завистливые враги. Окруженные в Иерусалиме, они становятся свидетелями могучего Божественного вмешательства, и только потом народ и земля возрождаются. Интересно отметить, что у Иоиля нет точного промежутка времени, прошедшего от возвращения Израиля из вавилонского плена до начала войны (3:1, 2).

Было бы большой ошибкой подгонять это пророчество к ситуации на современном Ближнем Востоке. Возможно ли вообразить, что армии всего мира собрались в долинах, прилегающих к Иерусалиму? Площадь Иерусалима времен Давида составляла всего лишь восемь гектаров. Во времена Езекии его территория увеличилась и составила где–то гектаров сорок. И, несмотря на все это, некоторые христиане сегодня готовы в любой момент отправиться в Иерусалим, потому что, согласно Иоилю, при наступлении времени конца остаток будет находиться на Сионе! Если мы будем усматривать в ветхозаветных картинах описание нашего времени, то неверно поймем не только Ветхий Завет, но и современную эпоху

Интересно, что у Иезекииля события разворачиваются несколько иначе. Война, о которой говорится в 38–й главе, начинается спустя долгое время после возвращения израильтян из вавилонского плена. Израиль обосновался в обетованной земле, где чувствует себя в безопасности. Наступил новый век мира и процветания. Однако одна опасность, и немалая, по–прежнему существует. Это Гог. С ордами союзников он приходите далекого севера, дабы вторгнуться в обетованную землю. «В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов и все они будут жить безопасно» (Иез. 38:8).

Как видим, все это произойдет спустя долгое время после возвращения Израиля из плена. Израиль живет в мире и безопасности. Он оправился от войны, быть может, более ранней, упомянутой у Иоиля. Злу еще раз дается возможность не допустить Божественного вмешательства. Как и у Иоиля, Израиль не участвует в битве, ибо за него сражается Бог (ст. 21–23), и благодаря этому сражению о Господе узнают народы.

У Иезекииля ход событий освещается несколько подробнее, нежели у Иоиля. Сначала описывается троякое преображение реальности Богом (см. Иез. 36:22–38), в результате которого сухие кости пораженного Израиля оживут во время царствования Давида (см. Иез. 37). После заселения земли Израилем и мирного проживания на ней (см. Иез. 38:8, 11–14) Бог обрушивается на Гога и его союзников и уничтожает их (см. Иез. 38, 39). Только после этой великой войны отстраивается новый храм, и рай полностью и навсегда восстанавливается (см. Иез. 40–48).

Различия между описанием войны у Иоиля и Иезекииля лучше всего объясняются тем, что в действительности пророки говорят о двух разных войнах. Иоиль описывает войну, которая началась сразу после возвращения израильтян из вавилонского плена, когда ближайшие соседи воспротивились их возвращению. После того как сопротивление было сломлено, начался период обустройства и постепенного исполнения обетовании. В какой–то момент более отдаленные народы позавидовали Израилю и вознамерились извлечь для себя пользу из его процветания (см. Иез. 38:12–14). Это вторжение и ускорило второе и окончательное вмешательство со стороны Бога.

Нечто подобное мы видим и в Книге Откровение. В некоторых местах наиболее подробно описывается та часть Армагеддона, которая произойдет перед Вторым пришествием Христа (см. Откр. 16:12–16; 17:14; 19:11–21). Однако окончательная эсхатологическая битва совершается еще раз, уже спустя тысячу лет, когда наступает безусловный конец (см. Откр. 20:7–10).

Через все описания лейтмотивом проходит мысль о том, что конец мира, с точки зрения ветхозаветных пророков, совершится в рамках известной на тот момент истории и географии. Идея абсолютно нового неба и новой земли (как в Книге Откровение) здесь еще не присутствует. В то же время надо отметить, что у пророков эсхатологическая перспектива разработана гораздо подробнее, чем во Второзаконии.

К несчастью, тот конец, который виделся пророкам, так и не обрел хоть какого–то буквального воплощения, и, следовательно, Ветхий Завет завершается большим вопросительным знаком. Его эсхатология не завершена. Для такого завершения он ждет чего–то извне и устремляется вперед. В период между утверждением ветхозаветного канона и пришествием Мессии было много попыток осмыслить, каким образом могло бы обрести реальность ветхозаветное понимание конца.

Глава пятая Эсхатология межзаветного периода

В течение веков, последовавших после закрытия ветхозаветного канона, в сознании народа Божьего произошел еще один весьма существенный сдвиг в отношении идеи конца мира. Пророки считали, что, после того как Бог преобразит страну, Свой народ и физический мир, земная история и вечность будут постепенно сливаться. Конец наступит в результате непосредственного вмешательства Бога в историю, за которым последует постепенное восстановление рая через возрождение страны и народа. Однако еврейские писатели, которых стали называть «апокалиптиками» (от первого слова в Книге Откровение, которое на греческом выглядит как apokalypsis, см. Откр. 1:1), уже не ждали обновления общества. В иудейской апокалиптике конец мира предполагает полное его уничтожение, уничтожение истории и географии. Рвется связь между нынешним миром и миром грядущим.

Апокалиптическая литература начала расцветать лет за сто пятьдесят до пришествия Христа. Ее авторы, как правило, скрывали свои имена и писали под именами хорошо известных персонажей израильской истории — Еноха, Моисея или Ездры. Их сочинения можно без труда почитать на английском языке благодаря издательской и организаторской деятельности Джеймса Чарлзуорта[16]. Авторы–апокалиптики дают удивительную возможность заглянуть в мир, в котором жили и к которому обращались Иисус, Павел и Иоанн. Ниже мы приводим несколько цитат из различных апокалиптических сочинений, дабы читатель мог уловить хоть какой–то аромат этих текстов.

«Не один, но два мира сотворил Всевышний» (4 Езд. 7:50). Книга, известная ныне как 4–я Книга Ездры, была написана не ветхозаветным Ездрой, а неизвестным еврейским автором приблизительно в то же время, когда Иоанн писал свое Откровение[17]. Слово, переведенное как «мир», может означать и «век». И тогда получается, что «не один, но два века сотворил Всевышний». Согласно «Ездре», новый век, исполненный славы, придет после того, как старый, преисполненный зла, будет уничтожен и верные Господу будут вознаграждены. Ниже в этой же главе автор подробнее разрабатывает эту концепцию. «Нынешний мир — не конец, и полнота славы не пребывает в нем; посему сильные молились о слабых. Но день суда станет концом этого века и началом грядущего века бессмертия, в коем не будет тления, потворство греху исчезнет, неверный отсечется, а праведность возрастет и явится правда. Посему никто тогда не сможет явить милосердие к осужденному на суде и нанести ущерб снискавшему победу» (7:112–115).

Итак, мы видим, что в еврейской апокалиптической литературе имеет место полный разрыв между двумя веками -настоящим и грядущим. У пророков такого нет, зато есть в повествовании о потопе (4 Езд. 3:8–11; Енох 10:1–18; 83:1–9; 1 Сивил. кн. 125–282 и т.д.). Согласно апокалиптикам, сначала должен быть уничтожен старый мир (как и во дни Ноя), а затем будет сотворен новый. В то же время мы видим, что эсхатология Моисея и пророков в большей степени ориентирована на постепенное наступление конца и постепенное преобразование нынешнего мира в более лучший.

Если говорить о пророках, то, пожалуй, ближе всех к идее прерывности, исповедуемой апокалиптиками, стоит Даниил (см. особенно 2–ю главу его книги). Однако даже у него нет определенного указания на то, что между историей и вечностью существует четкий разрыв. Мы помним, что мировые империи, символизировавшиеся фигурой истукана, были полностью разрушены камнем (Дан. 2:34, 35), однако ни истукан, ни камень не являлись символом всей земли как таковой. Земля оставалась нетронутой, хотя на смену ее царствам пришло царство Божье (Дан. 2:35, 44, 45). Следовательно, в конечном счете 2–я глава Книги пророка Даниила вполне согласуется с эсхатологией пророков, если, конечно, мы не станем навязывать Даниилу апокалиптические воззрения более поздней эпохи[18].

Итак, во 2–й главе Книги пророка Даниила еще сохраняется связь земной истории и вечности. В 4–й Книге Ездры этой связи уже нет. Здесь мы видим, что нынешний век со всем тем злом, которым он преисполнен, никак не связан с веком грядущим, исполненным великой славы.

Еще лучше, однако, разрыв между двумя мирами просматривается в 4–й книге из так называемых Сивиллиных книг, являющихся еще одним образцом еврейской апокалиптической литературы. Конец мира описывается там следующим образом: «Но если вы, злонамеренные, не послушаете меня и возлюбите нечестивое, восприняв все это злыми ушами, весь мир охватит огонь, и великое знамение меча и звука трубного при восходе солнца. Весь мир услышит звенящий шум и могучий звук. Он сожжет всю землю и уничтожит всехчеловеков и все города и реки во мгновение, и моря не будет. Он уничтожит все огнем, и останется один лишь тлеющий прах. Но когда все превратится в прах и пепел, когда Бог угасит страшный пожар, который Он возжег, Он Сам сложит кости и пепел человеческий и снова воздвигнет смертных, как они были прежде. И тогда начнется суд, возглавляемый Богом, и Он снова будет судить мир. Согрешившие нечестием будут погребены под землей, в просторах преисподней и в мерзких ямах геенны. Благочестивые же снова будут жить на земле, когда Бог даст им дух и жизнь и Свое благоволение. Тогда все они будут созерцать восхитительный и радостный свет солнца. О, сколь блажен тот, кто будет жить в это время» (4 Сивил. кн. 171–192).

Итак, мир гибнет в огромном пожаре, сжигающем всю землю и уничтожающем все человечество. В одно мгновение перестают существовать все города, реки и даже моря. Нет ничего, кроме тлеющего пепла, и праха. Однако, когда все превращается в пепел, Бог прекращает пожар и воскрешает человечество, которое потом предстает перед великим и последним судом. Бог отделяет благочестивых от нечестивцев. Нечестивые погребены под землей, в то время как праведники продолжают жить в возрожденном раю.

Прерывность между нынешним, ветхим веком и веком грядущим можно проиллюстрировать следующим образом:

Итак, мы видим, что апокалиптическое осмысление конца выходит за рамки ветхозаветной эсхатологии. Это не просто преображение земли, ее народа и общества. Налицо явное отличие нынешнего века от века грядущего, века небесного. Старое должно полностью исчезнуть, прежде чем наступит новое.

Апокалиптический разрыв между историей и вечностью еще лучше просматривается в другом месте 4–й Книги Ездры. «И вот, наступит время, когда сбудутся знамения, о которых Я предсказал вам; и возникнет город, ныне незримый, и явится земля, ныне сокрытая. И всякий, освобожденный от зол, предсказанных Мною, узрит мои чудеса. Ибо Сын Мой, Мессия, явится с теми, кто с Ним, и те, кто останется, будут радоваться четыреста лет. И после сего умрет Сын Мой Мессия, и все, в ком дыхание человека. И на семь дней возвратится мир к исконному безмолвию, как было в начале, чтобы никто не остался. И после семи дней мир, еще не пробудившийся, пробудится, и все превратное погибнет. И воздвигнет земля тех, кто спал в ней, и темницы отдадут тех, кто был в них. И Всевышний воссядет на престоле суда, и сострадания не будет, и терпение иссякнет, но пребудет один лишь суд, останется истина и упрочится верность» (4 Езд. 7:26–34).

Из этого весьма интересного отрывка следует, что вмешательство Бога в историю начнется тогда, когда, незадолго до конца, явится Мессия. После четырехсотлетнего царствования Мессия умрет вместе с людьми, и мир на семь дней вернется к «исконному безмолвию». Разрыв между двумя веками столь радикален, что мир на семь дней погружается в небытие, дабы между ними вообще не сохранилось никакой связи. Затем наступает воскресение и последний суд.

Мессианская апокалиптика

Быть может, кто–то скажет, что, поскольку приведенные отрывки написаны относительно поздно (почти в конце I в. по Р. X.), идеи, содержащиеся в них, не присущи новозаветному менталитету, но основаны на нем. Есть, однако, отрывок, который был написан лет на двести раньше. Речь идет о 1–й Книге Еноха (1 Енох 91:12–17; 93:1–10). Здесь повествуется о видении, в котором история делится на десять больших «седмиц», или эпох, большинство из которых длится сотни лет. Часть этого видения, повествующая о конце мира (седьмая часть десятой «седьмицы»), представляет для нас особый интерес.

«И после этого на десятой седмице в седьмой части будет вечный суд; и вершить его будут ангелы вечного неба -великий (суд), исходящий от всех ангелов. И первое небо оты–дет и прейдет, и возникнет новое; и все силы небесные семикратно воссияют вовеки. И после сего седмицам не будет числа, и наступит (время) благости и праведности, и о грехе никто не услышит вовеки» (1 Енох 91:15–17).

Из приведенного отрывка видно, что вечный суд начнется в определенное время, и в результате него «первое небо» «прейдет» и возникнет новое. Затем седмицам не будет конца, все они будут исполнены благости и праведности, а грех исчезнет навсегда и полностью. Несмотря на то что в данном отрывке Мессия не упомянут, разрыв между земным, ветхим веком и веком новым, грядущим столь же очевиден, как и в цитатах, приведенных ранее.

Апокалиптическая эсхатология межзаветного периода характеризуется двумя особенностями, резко отличающими ее от эсхатологии ветхозаветных пророков. Во–первых, налицо глубокий пессимизм. На земле силы зла столь могущественны, что не может быть и речи о преображении мира в рамках присущей ему истории и географии. Необходим вселенский акт уничтожения. Во–вторых (и этот второй момент связан с первым), налицо явный разрыв между нынешним веком с его историей и веком грядущим, между злом и добром, страданием и блаженством. Прежде чем придет новое, старое должно быть полностью уничтожено.

Нет сомнения в том, что эти идеи выходят за рамки ветхозаветной пророческой эсхатологии. В самом Ветхом Завете межзаветным апокалиптикам более всего созвучно повествование о самом первом конце мира, то есть о потопе. Эпоха ветхозаветных пророков не несла особой радости, и тем не менее в ней жила надежда на то, что, если Бог властно вмешается в историю, эта эпоха может измениться к лучшему. В еврейской апокалиптической литературе (как и в повествовании о потопе) положение дел представляется настолько безысходным, что, для того чтобы Бог мог начать что–то творить, необходимо уничтожить все существующее[19].

Руководил ли Бог развитием этих апокалиптических идей? Думаю, что да. Несомненно (и мы это увидим), что еврейские апокалиптики во многом определили новозаветную эсхатологию. О важности всего того, что происходило после формирования ветхозаветного канона, говорит и Елена Уайт в своем «Желании веков». Она описывает, каким образом различные тенденции еврейского и языческого менталитета подготовили пришествие Христа. Чувствовалось, что Мессия придет только тогда, когда путь будет полностью уготован для Него. ««Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего». Провидение управляло движением народов и человеческими страстями и всеми действиями до тех пор, пока мир не был приготовлен к пришествию Избавителя» (с. 32).

Вспоминаются слова Иисуса: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить» (Ин. 16:12). Благовествуя, Бог всегда использует язык прошлого опыта человека и сообразует Свое благовестие со временем, местом и обстоятельствами, в которых тот находится. Он возвещает ровно столько, сколько мы в состоянии уразуметь. Поэтому, несмотря на то, что апокалиптические сочинения не были богодухновенны и не обладали особым авторитетом, они хорошо выражали страстное стремление человека найти Бога и смысл жизни в период между Заветами. Язык и идеи, развившиеся в апокалиптической литературе, станут тем средством, с помощью которого позднее (в Новом Завете) Бог сможет более точно донести до человечества Свой эсхатологический замысел.

Похоже, что по крайней мере по двум направлениям еврейская апокалиптическая литература сослужила народу Божьему хорошую службу. Во–первых, Бог использовал ее, чтобы приготовить дорогу откровению, которому еще надлежало прийти, и, во–вторых, в ту эпоху, когда стих живой голос пророков и враги угрожали со всех сторон, еврейские апокалиптики поддерживали надежду на то, что Божья рука еще достаточно сильна, чтобы спасти Свой народ в назначенное время.

Заключение

Сделав краткий обзор ветхозаветной и межзаветной апокалиптической эсхатологии, мы выявили несколько интересных тенденций. Будет полезно привести все их на одной странице, чтобы проиллюстрировать развитие эсхатологических идей на каждой стадии.

Божий план во Второзаконии, 28–я гл.

Эсхатология Моисея, вбиравшая в себя идею постепенного наступления конца мира при определенных условиях, в конечном счете подготовила путь для эсхатологии пророков, которая характеризовалась идеей властного Божественного вмешательства в исторический процесс. Эта идея подготовила почву для формирования концепции о постепенном утверждении идеального мира, той концепции, которая отчасти просматривалась во Второзаконии, хотя и без предположения о необходимости такого вмешательства. После формирования ветхозаветного канона забрезжила мысль о том, что дела в этом мире настолько плохи, что, прежде чем создавать идеальный мир (то есть утверждать грядущий век), необходимо полностью уничтожить все старое. Связь истории и географии с вечностью разрывается.

Богатый и разнообразный эсхатологический материал, содержащийся в сочинениях древнего Израиля и раннего иудаизма, создает необходимый фон для новозаветной эсхатологии. Теперь мы можем обратиться к той части Библии, которая является не только нашим главным свидетельством об Иисусе Христе, но и нашим путеводителем в адекватном осмыслении эсхатологических идей.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ