Глава V БЫТОВАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Соответственно основе своего хозяйства айны питаются мясной, растительной и рыбной пищей. Айнская народная кухня знает много разнообразных разварных рыбных блюд— студней, супов как из свежей, так и особенно из приготовленной впрок сушеной рыбы.

Айны называют указательный палец «пробующий чашу» (итак кикэмупэ), или «палец, пробующий чашу» (итан кикэмуасэкэппэ). Эти названия отражают обычай пробовать указательным пальцем готовность еды, степень ее разваренности.

Палочки для еды называют пэрапасюй, или пара-пасюй. Это либо заостренные палочки, либо лопатки. Слово пасюй происходит от японского хаси, но хаси не бывают в виде лопаточки, это, очевидно, исконно айнская форма.

Если летом у айнов не было необходимости в запасах пищи на долгий срок, то на зиму запасали впрок вяленое мясо, вяленую рыбу, сушеные дикорастущие овощи, которые хранили в амбарах на сваях или в ямах.

Вялили и сушили припасы на шестах. По-айнски шесты для сушки белья называются кума, вешала для вяления рыбы и мяса также называются кума. Широко бытуют кумауси — полки под потолком, на которых сушат рыбу. Сушила для мяса и рыбы, кам-кума и чеп-кума, четко различаются.

Для сушки горбушу по одной штуке насаживают на вертел и располагают над жаровней чимачиэп. Большую рыбину разрубают на три куска и следят, чтобы она хорошо подкоптил ась.

Мелкую рыбешку, такую, как сисиямо, мелкая сельдь и т. д., выпотрошив, нанизывают по многу штук сразу на прут и сушат у жаровни или на солнце. На солнце, если погода позволяет, сушат и крупную распластанную рыбу.

Кета, горбуша, иваси, сельдь, сисиямо — это основные виды потребляемой айнами рыбы. Но кроме них ловили лещей, ельцов, карасей, угрей, камбалу, бычков и прочую частиковую рыбу, однако ее потребление было непрестижно. Свежая рыба в сезон, сушеная и вяленая во все остальное время была почти везде основным пищевым продуктом. Свежую рыбу чаще всего жарили на вертелах над огнем, варили, головы красной рыбы ели сырыми. Вяленую рыбу, как правило, разваривали в супах, обычно с какими-либо растительными добавками. Молоки ели сырыми, икру прессовали, сушили, поджаривали, ели, смешивая с просяной или рисовой кашицей, отваривали, помещая в холщовый мешочек. Даже кости красной рыбы, поджарив и растерев в муку, ели, смешивая с вареными бобами и горохом. Из иваси и сельдей вытапливали и запасали в большом количестве жир, который добавляли к отварной вяленой рыбе и к другим блюдам в качестве приправы.

Несмотря на огромное значение, которое имела рыба в пище айнов, престижно потребление любой рыбы стояло ниже, чем потребление мяса оленя или медведя. Даже барсучье мясо престижно стояло выше рыбы. Что касается мяса морского зверя, то и по престижности, и даже по связанной с ним терминологии оно скорее приравнивалось к рыбе, нежели к дичи. В классификационной системе айнов, по-видимому, не только киты, но даже и тюлени рассматривались в разряде рыб, а не зверей.

Нерпу или тюленя разделывали, удаляя голову и шкуру, мясо резали на узкие полоски для быстрого вяления и подвешивали на вешалах на дворе. Мясо шло в пищу, а шкуры высушивали, растягивая на шестах. Из них потом шили зимние унты, сапоги (чиэп кэри).

Зимой мороженую рыбу ели в форме строганины. Любопытно, что название этого блюда не только на Сахалине, но и на всем Хоккайдо было руибэ — от русского «рыба». Это один из показателей того, что опосредованное влияние русских обычаев проникало с Курил на Хоккайдо.

Кроме различных промысловых рыб вялили и коптили впрок оленину. Мясо приготовляли, жаря его или просто обваривая кипятком. В малоснежных районах (например, Хидака), где зимой собиралось много оленей, и зимой ели свежее мясо. В изобилующих снегом районах мясо с осени вялили, а для еды поджаривали на деревянном вертеле над огнем.

В основном у айнов наибольшим деликатесом считается мясо медведя. Однако в Саруеку (Хидака) деликатесом считается свежее мясо и печень оленя. Кроме печени из внутренних органов животных употребляются легкие, желудок, почки, диафрагма, уши и даже кончик носа. Только разделыватель туши имел право съесть глаза и язык животного. Сердце могли поделить между собой лишь члены одной семьи. Мозги ели, обмакивая их в свежую кровь. Айны верили, что через мозги зверя в них нисходит его божественный дух. Свежую кровь называли «кровь духа» (камуй икэма). В Токати и Кусиро теперь ее употребляют только старики. Если человек выпивал кровь, то не имел права в течение месяца подходить к жене.

Кровь пили и медвежью и оленью. Печень, почки, сердце часто ели сырыми. Изредка ели в сыром виде и мясо свежеубитого оленя, но медвежатину сырой не ели никогда в отличие от народов северо-востока Сибири, у которых нередко едят свежую сырую медвежатину. Основным способом приготовления мяса была варка. Медвежье мясо только варили. Оленье могли и жарить на вертеле, в особенности на привале в лесу, но все же это делалось не часто, предпочитали оленину варить. Мелких животных — зайца, барсука — ели от случая к случаю. На птиц практически не охотились (кроме хищных, на которых охотились ради перьев), но иногда добывали и ели уток, соек.

Оленину и медвежатину старались запасти в больших количествах. Мясо резали на тонкие полоски и либо сушили на солнце сырым, либо, значительно чаще, сперва обваривали и затем обваренное мясо сушили. Подсушенное на солнце мясо досушивали над огнем очага, подвергали дополнительному копчению, после чего, плотно упакованное, оно могло храниться не один год.

У айнов, живших на побережье, известную роль в пище играли моллюски. Их варили в различных супах. В пищу шли практически все те виды, которые археологически засвидетельствованы в раковинных кучах.

Рыба и мясо составляли основу питания айнов, но немаловажное место в их рационе занимали и продукты растительного происхождения, прежде всего собирательства, отчасти и земледелия, как собственного производства, так и покупные. Среди покупных первое место занимали рис и бобы. Соевые продукты, типа пасты мисо или соуса сёю, айны в своей кухне не употребляли, хотя были знакомы с ними, получая их в общем рационе во время работы на японских предприятиях. Айны употребляли в пищу различные дикорастущие фрукты, ягоды, орехи, корнеплоды, травы, все виды съедобных водорослей. Съедобные травы в основном собирались с марта по май, в июле — августе была пора сбора диких фруктов (земляники, шиповника и др.) и отчасти корнеплодов, а с сентября по ноябрь собирали актинидию, дикий виноград, грушу, каштаны и орехи, грибы [Хаяси, 1965].

Продукты собирательства чаще всего потреблялись немедленно, но иногда, когда их было много, их заготовляли впрок. Основным способом запасания была сушка, либо в свежем виде, либо после предварительной обварки. Из борщевника и лилии-сараны убаюри делали методом отмучивания крахмал, остающиеся отжимки тоже не выбрасывали, а лепили из них колобки, сушили и крошили в суп. Крахмал тоже шел на заправку супов и студней.

Орехи и каштаны, подсушив в сетках под потолком, хранили в амбарах или на хидана, плетеном экране-искрогасителе, подвешенном над очагом. Орехи и каштаны варили отдельно как закуску или в супах, толкли и примешивали к кашам, клецкам и лепешкам из проса и других зерновых. Дикий лук и чеснок, как и другие листовые овощи, мелко нарезав, сушили на солнце и хранили в ларях. Ростки чернобыльника и папоротника сперва обваривали, затем сушили. Очень много запасали клубней хохлатки амурской (по-японски эдзо-но энго саку, по-айнски тома). Их промывали, ошпаривали кипятком и, нанизав гирляндами на нитку, подвешивали сушиться под балками крыши. Сушили также и водоросли как приправу для супов.

Сушеные листовые овощи (черемшу, щавель и др.) варили как добавку в рыбных супах или в зерновых кашах вместе с бобами и т. д. Также употребляли и крахмалистые корнеплоды. В кашу подмешивали и истолченную в порошок сушеную морскую капусту.

Приправами служили жир рыбий и животный, соль. Соль была покупная и ценилась дорого, прибрежные жители часто заменяли ее морской водой. Любимой приправой почти ко всем кушаньям был олений и медвежий жир. Когда жирное мясо и мозговые кости варили, жир снимали половником с навара и заливали в промытые медвежьи кишки, в которых он запасался впрок. Жир шел как приправа к вяленым мясу и рыбе, которые по сравнению со свежими считались постными. Сахалинские айны в старину в большом количестве добавляли в пищу особого рода жирную беловатую глину (чиэтои), но айны Хоккайдо уже не помнят, был ли у них когда-либо подобный обычай. Полынь (чернобыльник) использовалась для снятия запаха ворвани с мяса морского зверя, и вообще для улучшения запаха вяленого мяса и рыбы. Из острых приправ айны употребляли с мясом и рыбой дикий хрен (васаби).

Основные блюда айнской кухни — это супы (охау) и жидкие каши. Жареная рыба, лепешки и другие твердые виды пищи идут как дополнение к жидким, Основные виды супов — мясной (кам-охау), рыбный (чеп-охау) и сваренный на бульоне из костей с растительными добавками (понэ-охау). Последний бывает, в зависимости от рода добавки, черемшовый, щавелевый и т. д.

Разновидностью жидкой каши можно считать кисели из сарайного крахмала с добавлением орехов чилима, луковиц дикого чеснока, бобов. К просяной каше добавляли какой-либо жир. Более густое блюдо, типа крутой каши, так называемой ратаськэп, служило не основным блюдом, а закуской в промежутках между трапезами. Его варили из клубней хохлатки и сараны, бобов и разных вкусовых растительных добавок с животным жиром.

Упариванием сладкого весеннего сока некоторых деревьев (береза, клен) получали сладкий сироп. Ратаськэп, сваренный с этим сиропом, служил своего рода конфетами, сладостью, которую давали прежде всего детям. Привозной японский чай был дорог, но широко были распространены различные чаеподобные отвары из ароматических трав и кореньев. Многие из них айны до сих пор охотно употребляют вместо чая.

Любопытно, что айны, для которых земледелие было одним из наименее значимых и наименее распространенных занятий, ритуальные блюда готовили в основном из продуктов земледелия. Это были, как правило, лепешки, колобки и крутые каши из разных видов проса. Их варили на медвежий праздник, на свадьбу и по другим ритуальным поводам; в качестве обычной пищи они, в отличие от жидких каш, не выступали. На медвежий праздник такую просяную кашу, заправленную жиром, налепляли на дно чугунка и жарили на огне до подрумянивания, а затем вынимали полученный корж и разрезали его крестообразно на четыре части. Такой, корж, суукэп, был одним из основных пиршественных блюд на медвежьем празднике.

В отличие от японской системы питания навыки сыроедения хотя и имелись у айнов, но большой роли в их питании не играли. О строганине и поедании потрохов уже говорилось. Есть некоторые локальные блюда из свежей сырой рыбы. В некоторых районах, в прибрежной части Хидака и в Токати, старые женщины, если им попадает в руки горбуша, разделывают ее, отрезают часть гортани и преподносят духу очага. Затем рыбу разрезают на мелкие кусочки, кладут дольки дикого чеснока от соль. Это блюдо называется читатапу («то, что мы покрошили»). Оно популярно и сейчас.

Растительные продукты были прибавками к привычному рациону. Употребляли более всего убаюри (луковицы сараны), чеснок. Картофель появился у айнов во время сёгуната Токугава, в конце XVIII в. но, несмотря на такое относительно раннее появление, не получил широкого распространения.

Появление пшена и проса у айнов относится к глубокой древности. Собственно айнские названия среди злаков имеют пшено — манчиро, просо — пия-па, овес — мэнкуру. Эти злаки известны очень давно, но их не разводят на побережье Тихого океана севернее Токати и его окрестностей.

В некоторых местах, где бытуют песни и обряды, посвященные урожаю злаков, его уборке, справа от основного внешнего алтаря обязательно сооружали алтарь злаков (мурукутануса). Охранителем такого алтаря считалась змея, вероятно, потому, что она отпугивает грызунов от зерна. Кроме того, змея — солнечное божество у айнов. В тех местах, где отсутствовало возделывание полей, естественно, такой ритуальной обрядности нет тоже.

Айны о-ва Хоккайдо принимали пищу обычно 2 раза в сутки. Стабильно удерживаемая в сознании айнов идея общинной солидарности объясняет тот факт, что они всегда ели вместе. В силу этого же айны всегда готовы оказать помощь уставшему путнику. Если в семье, например, не было продуктов, чтобы накормить гостя, айны брали взаймы необходимые продукты у соседей или доставали каким-нибудь другим способом, но гостя кормили обязательно и досыта.

В айнском языке для обозначения вина, браги кроме японского слова сакэ существует слово тоното. В окрестностях Кусиро и других местах раньше приготовление вина было неизвестно, а привозные крепкие напитки называли сара укка нэкконоампэ («похоже на воду в горячем источнике»). В качестве напитков употребляли сок из корней многолетника, однако опасно было его употреблять в большом количестве— это могло привести к смертельному отравлению. С приходом весны и таянием снегов собирали сок ивы (ниномуни), сок клена (топэнни), березы (татни). В березовый сок для хмеля клали листья так называемой травы грез (сикрэбэкина). Кроме того, пили сок лесного винограда и актинидии.

Прототипом сакэ явился напиток, который изготовляли сбраживанием барды, состоящей из поджаренных каштанов или клубней лилии убаюри, желудей. Туда же добавлялась кора японского коричника, затем все это заливалось сахаристым соком ягод или деревьев. Впоследствии для изготовления барды стали использовать рис, который привозился с о-ва Хонсю. Для получения сакэ стали использовать также местное пшено и просо. Закваску, которая делалась из обожженных зерен, убаюри, каштанов, называли камтат, и она считалась сердцем сакэ (сампэ). Говорили, что сакэ получается хмельным потому, что сампэ получено от богини огня. Хранили вино в бочонках, над тем местом, где хранили сакэ, втыкали кинжал (пэнуну макари), чтобы отогнать злых духов. В районе Кусиро при этом еще подносили инау сове — хранительнице деревни, чтобы отогнать несчастья. С того вечера, как начали делать вино, мужчинам запрещались сношения с женщинами, поскольку, по поверью айнов, от этого вино может прокиснуть. Просто так, ради опьянения, пить сакэ у айнов не было принято. Питье всегда имело какое-то ритуальное обоснование. Но при насыщенности жизни айнов различными обрядами в поводах для питья недостатка не было.

Выше мы уже описали айнское жилище. Его интерьер оформлен несложно. Вдоль стен установлены нары, остальное пространство частично или полностью покрывается циновками, которые в отличие от японских часто бывают узорного плетения. Меблировка айнского дома ограничивается ларями для хранения утвари и низенькими столиками японского образца. Наряду с металлической и лакированной японской посудой имеется и резная деревянная утварь собственного производства — корыта, плошки и т. п. Они чаще всего имеют квадратную или прямоугольную форму. Помимо ложек и палочек для еды среди айнской утвари особо следует отметить ику-нись — деревянные резные планки примерно в пядь. (20–30 см) длиной, которыми мужчины поддерживали усы при ритуальном питье сакэ. Для питья сакэ использовались чайные японские чашки.

Амбары для хранения продуктов устраиваются, отдельно от дома на довольно высоких сваях, которые вкапываются в землю, а не ставятся на каменные подушки, подобно сваям японских домов.

Посуда же, как кухонная, так и столовая, хранится непосредственно в доме. Кухонная утварь айнов несложна. Практически все готовится в металлических котлах и чугунках разных размеров, приобретавшихся меновой торговлей у японцев. Разделку мяса и рыбы женщины производили универсальным ножом мукирь с лезвием длиной около 18 см и рукояткой около 12 см. Разруб туши и костей осуществляли мужчины ножом тасиро — это лесной резак типа мачете, с лезвием и рукояткой длиной по 30–35 см. Разделка и нарезка всех продуктов производилась на итата-ни — бревне из твердого дерева, плоско обтесанном, высотой до 20 см, длиной около-метра или чуть более. Когда его не употребляли, то ставили, прислонив к стене.

Столовой посудой служили круглые деревянные чашки итанки вместимостью около литра для супа и несколько меньше для каши. Крупные куски выкладывали на прямоугольные деревянные подносы руса:. Все это могло быть лакированным, японского производства, но чаще резное, самодельное. Разливали суп ковшом кашуп. Для еды пользовались палочками, а старики и дети — особыми палочками пара-пасюй, с лопатообразным расширением. Когда ели студни и кисели, то пара-пасюй использовали все, так как палочками их есть невозможно. При приеме гостей пользовались столиками японского типа о-дзэн, опять-таки как самодельными, так и покупными, но в семейном кругу посуду при трапезе ставили прямо на циновки на пол.

В отличие от простой и непритязательной столовой посуды для повседневных трапез посуда для пиршеств, особенно для приготовления, разливания и питья сакэ, была лакированной, богато украшенной, японского производства. Накопление такой посуды приобретало характер основного вида накопления ценностей и имело ярко выраженную престижную коннотацию.

Опять-таки в отличие от японцев, которые всю наиболее ценную утварь держат не в доме, а в отдельном амбаре кура, у айнов ценная утварь и посуда хранится в «красном углу» дома, в глубине по его правой (от входа левой) почетной стороне.

Для подачи и приема пищи у айнов имелись две категории посуды. В японской литературе одна из них называется «дорогой», но точнее было бы отнести ее к категории «праздничной». Она состояла из расписных, инкрустированных лакированных японских чашечек, тазов и др. Особое к ней отношение подчеркивалось тем, что она ставилась в виде горы, как бы поэтажно у правой стены около восточного окна. Совокупность этой посуды называется инума или иойкири, а каждая в отдельности икоро. Она использовалась во время медвежьего праздника, а также являлась средством возмещения долга (пени, выплат, приданого и т. п.).

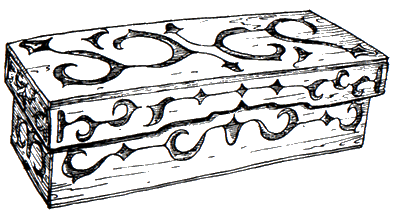

Судки для обеда (синтоко) бывают большими и малыми по размерам, как округлой (сикаринпа-синтоко), так и прямоугольной (сомпа-коросинтоко) формы. Судки, имеющие ножки-подставки, называются кэма-ус-синтоко, большие без ножек — маса-синтоко, маленькие — пон-синтоко. Они использовались и для наливания супа, и для приготовления хмельного напитка к праздникам.

Полученный напиток наливался в красную или черную орнаментированную чашечку японского производства. Эта чашечка передавалась по очереди от одного гостя другому (укус-иэ). При распитии напитков, чтобы не мочить свои пышные усы, мужчины приподнимали и поддерживали их специальными резными палочками (икунись). К этим палочкам аборигены относились с особым уважением и украшали их с большой любовью, проявляя все свое мастерство и талант для украшения их резьбой, скульптурными изображениями, ставили родовые и личные тамги.

С древнейших времен у айнов имеются «парадные» мечи и ножи, которые считаются у них оружием бога-хранителя. Лезвие айны получали путем обмена с жителями северо-восточной части о-ва Хонсю, но орнамент на рукоятку наносили обязательно сами. Таким образом поддерживалась преемственность и передача из поколения в поколение элементов своей самобытной культуры и прикладного искусства.

Парадное оружие в XIX в. уже выполняло только функцию украшения дома, подчеркивая социальное положение его хозяина или уровень мастерства, гордость собственника; и только во время больших праздников меч типа эмуси тщательно очищался от пыли и надевался старейшиной, чтобы подчеркнуть его высокое положение среди рядовых аборигенов, вызвать уважение к его мужеству, храбрости, опыту и мудрости. Кроме того, к больному месту прикладывался чуба — круглый щиток с художественным узором, отделяющий рукоятку меча от лезвия. В представлении аборигенов это был эффективный способ лечения больного.

Посуда, употребляемая в повседневной жизни (тиойнэх), проста и изготовляется из березы или японской рябины. Этим же целям служат створки ракушек, листья подбела японского. Для транспортировки и хранения жира использовали высушенный желудок, легкие, мочевые пузыри морских животных.

Кусочки резаной рыбы пли растительной пищи кладут на блюдо (отока) 75 см длины, 30 см ширины и 15 см глубины. По форме оно напоминает лодку и сделано из дерева. На обоих концах имеются ручки с резьбой. Блюдо смазывается тюленьим салом.

Суп разливался по тарелкам поварешками (имэх-нэ), имеющими самые разные формы. Под суп употреблялись глубокие тарелки (сикаринпах), имеющие лодковидную форму, с резной ручкой. Сырьем для их изготовления служат береза или японская рябина. В отдельных местностях суп разливался по створкам крупных ракушек. Если к столу подавалась жареная рыба, то ее клали на широкие листья растений (пара-кина, руэ-кина).

Как и многие другие народы Восточной Азии, айны почти не пользовались ложками и ели обычно с помощью палочек (сакха или пасюй). Рыбу, как правило, жарили на деревянных вертелах. За сбором кореньев и ягод ходили с лукошками, сделанными из кожи дикого гуся или коры деревьев.

Одежда айнов сочетает в себе элементы южного и северного происхождения. Помимо сходной с японским фундоси — набедренной повязки, летняя одежда айнов состояла из распашного халата, украшенного орнаментальной каймой. Зимой в ходу были штаны и глухие меховые куртки. Материал для одежды ткался из сученых полосок луба вяза на ткацком станке «индонезийского» типа. На более тонкие ткани шло волокно крапивы бульбоносной. Летняя обувь делалась из лыка, вроде лаптей, зимняя — кожаная, типа мокасинов.

Луб вяза — аттусь был в числе самых жизненно необходимых продуктов, получаемых у природы. Заготовляли его весной. Для айнов, как и вообще для людей севера, весна имеет особое значение. Щедрое солнце растапливает снег, раскалывает лед, оживляет всю окружающую природу. С весной начинается разнообразная хозяйственная деятельность. С ней связана и работа айнов по заготовлению коры.

Снятие коры стараются производить в период выделения сока, когда между деревьями еще лежит снег. Дело в том, что с исчезновением снега кончается интенсивное сокодвижение, после чего кора плотно скрепляется со стволом и трудно поддается снятию. Кора ильма, дающая волокно для шитья одежды, также использовалась и для изготовления сетей и веревок. В этот же период заготовляют кору японской ольхи для окрашивания в красный цвет волокон ильма и кору березы, идущую на изготовление покрытия крыши и стен дома, разной домашней утвари.

Заготовка коры ильма в древности была обязанностью женщины и считалась важнейшим ее занятием. Кору старались не сдирать у крупных деревьев, у которых она неэластична, но и не у молодых, где она слишком тонка. Лучше всего считалось брать кору дерева со стволов диаметром в 12–15 см. Поскольку заготовка коры считалась заемом у дерева одежды, то к этому занятию относились с большой ответственностью. С наступлением апреля женщины шли в горы, клали на деревья рис, пшено, табак, и просили дерево одолжить его одежду. Корф не сдиралась полностью, а только с южной стороны; дерева (кора с северной стороны считалась негодной; для одежды). Оставшуюся часть коры и оголенный ствол обвязывали веревкой, чтобы ветер не содрал оставленную кору. Для того чтобы отогнать злых духов, выполняли специальный обряд — рорумбэ. Кора сдиралась либо сверху вниз, либо снизу вверх, в зависимости от того, какое было дерево. Кора ильма легко снимается, если начать сдирать ее в сторону вершины дерева. Кора обрабатывается колотушками. Транспортируется лишь ее волокнистая часть. Кора промывается в воде или источнике и поштучно на шестах высушивается до тех пор, пока не станет тонкой, как бумага. Обычно содранная кора в течение недели выдерживалась в горячем источнике, в обычной воде — в течение месяца. Затем кору сушили, привязав к шесту. Кору разрезали на полоски, которые окрашивали. Затем окрашенные волокна разделяли на более тонкие и скатывали в клубок. Усердные женщины, идя по дороге с детьми или с вещами за спиной, занимались скручиванием ниток. Тонкие ткани ткали из волокон крапивы: по сравнению с ат-тусь эта пряжа была белее, поэтому ее называли тэтарапэ (белая вещь). Ткацкие станки ручные, узкие, крепятся к поясу, как по всей Юго-Восточной Азии. На них обязательно должен быть вырезан традиционный орнамент, охраняющий от злых духов.

Широко используются и другие растительные волокна. Рогожа, сплетенная из осоки или рогозы широколистной и др., идет на шитье различных мешочков. При этом в материал из рогозы широколистной, тростника, осоки добавляют волокно из окрашенного древесного луба, используемого для орнаментировки.

Перед тем как ткать, волокно окрашивали в различные цвета. Набор красок у айнов был не очень богат. Поэтому у айнов в языке мало слов, связанных с оттенками цветов. Например, словом куннэ (черный) обозначают не только черный, но и темносиний и фиолетовый цвета. Фиолетовый ирис называют куннэ абаппо (черный цветок). Цвета белый и желтый одинаково называют словом тэтар, или рэтар. Красный и коричневый называют словом фурэ.

Айнам была известна технология окрашивания как путем использования растительных материалов, так и химическим методом. В свою очередь, окрашивание с помощью растительных материалов различается по методу окрашивания непосредственно в соку и методу окрашивания в подогретой среде.

Для получения черной краски выжимки из коры и галлов ивы перемешивали с глиной. В Кусиро и Токати брали выжимки из дубовой коры и разводили водой из горячих источников, содержащей железо. Кроме того, использовали сок водорослей. Красный цвет почти повсеместно получали из сока японской ольхи. Ольху называют словом кэнэ, кэни, что означает красное дерево. Если на ее коре сделать надрез, он краснеет. В Хидака для получения красной краски часто употребляют вяз.

Цвет окрашивания зависит от красителей. Красители используются для окрашивания как тканей, так и деревянных и костяных изделий. Красители черного цвета получают также из коры белой березы, белого— из белой глины, а красного — из железного сурика и киновари. В XIX в. айны использовали некоторые виды покупных японских красителей. Растительным материалом для получения светло-красного цвета служат цветы шиповника (розы морщинистой), коричневого — кора японской ольхи, фиолетового — плоды ганкора, желтого — кора амурского бархата (пробкового дерева).

Химический способ окрашивания заключается в том, что черную краску получают путем взаимодействия железа и танина. Объект обрабатывают в танинном растворе из обильно содержащей танин коры маньчжурского ореха или дуба зубчатолистного. Затем пропитывают яти (обильно содержащей железо торфяной водой). Методом варки в железном котле заставляют взаимодействовать танин и железосодержащие соединения. Этим способом можно получить темные тона от пепельного до черного цвета.

Нам представляется, что своеобразный способ получения волокна, применяемый айнами, и высокая ценностная значимость, которая придается ткани аттусь по сравнению с прочими материалами для одежды, позволяет предположить, что некогда единственным материалом, служившим одеждой предкам айнов, была нетканая материя из луба, типа полинезийской тапы. Это может быть еще одним индикатором их древних этногенетических связей и помочь в уточнении района их первоначального происхождения. Попав на Север, где деревьев, способных дать тапу, нет, айны перешли к ткачеству, но способы, подготовки материала по-прежнему предпочитали сходный с технологией изготовления тапы.

На одежде вышивают и выкладывают аппликацией различные орнаменты. Наиболее распространенным у мужчин и женщин является орнамент в так называемой форме креста. При этом большой крест располагается на спине, а маленькие — на различных частях одежды. Есть орнамент в форме звезды (ночиу сики). Этот орнамент напоминает не только звезду, но и стилизованный лист бамбука, не теряющего зелени и в зимнее время. Есть древние песни и легенды о том, как злой медведь напал на бога Окикуруми, а засверкавшая звезда не пустила его. Это говорит о том, что орнамент служил не только украшением, но и магическим оберегом.

На спину одежды наносили, кроме того, изображение черепахи и месяца, выкладывали аппликацией «глаз орла» — он отгонял злых духов. Такие изображения называют также «глаз духа» (камуй сики). Интересно, что подобный же орнамент присутствует не только на одежде, но и на многих других предметах. В одежде девушек на груди также нашивали «глаз духа», этот орнамент наносили на головные повязки. Такой орнамент почти не наблюдается на одежде из кожи, может быть, потому, что кожаная одежда не является для айнов исконной.

Хотя айны в большом количестве шьют одежду из шкур животных, но ритуалом окружается в основном одежда из ткани. Одежду называют амиппу, или чимиппу, т. е. «то, что мы носим». Слово аттусь применяется не только к волокну и лубу вяза (ильма), но и к вещам, сделанным из него. Износившуюся одежду относили в лес и оставляли духу леса.

Железная игла была в прошлом у айнов большой редкостью. Раньше шили костяными или деревянными иглами. На Курильских островах айны при шитье использовали кости лисы. В качестве ниток использовались жилы оленя и морских животных.

У различных частей одежды были свои духи-покровители. У воротника — коппара-камуй, у капюшона— оксют-камуй, у рукавов — досапара-камуй. В такие части одежды зашивали амулеты, отгоняющие духов болезни.

До последнего времени были живы старики, помнившие одежду из перьев орла в сочетании с оленьей шкурой (Кусиро, Торо). Айны Сахалина носили одежду из кожи горбуши и нерпы (называлась она помпэ или окко). Еще недавно попадались люди, помнившие способы изготовления такой одежды. Подол и обшлага обшивались мехом бельков (детенышей нерпы) или выдры. Одежда из меха и шкурок (юку уру — одежда из шкур оленя; чикап уру — одежда из птичьих перьев; чиэпу уру — одежда из рыбьей кожи) и на о-ве Хоккайдо почти до конца XIX в. использовалась в качестве защиты от дождя. Зимой носили каккоро — одежду с зашитыми в виде рукавиц рукавами. Женщины не шили себе особо теплую одежду из медвежьих шкур, видимо, в этом не было необходимости, поскольку зимой они практически не ходили в горы. Под верхнюю одежду женщины надевали нижнюю — моуру. Это была рубаха из выделанной оленьей кожи без шерсти, типа ровдуги.

И женщины, и мужчины носили одежду из оленьих и собачьих шкур. В Абута старухи делали моуру из шкур барсука. Под нижнюю одежду иногда надевали сорочки из крапивного полотна. В Токати и Ку-сиро мужчины носили подштанники из выделанной оленьей кожи (амампэ). В Хидака их не носили.

При подготовке шкур их растягивали и обрабатывали ножами или ракушками, натирали гнилушками. После такой обработки шкуры дубили. На Сахалине при обработке кожи горбуши ее чистили, вынимали икру, которую сушили. Высушенную икру опускали в воду, затем налепляли на кожу рыбы и — снова сушили. По 5–6 штук таких шкурок натягивали на дерево.

Головной убор (кондзи) носят в основном дети, но во время горной охоты их надевают мужчины и женщины. В старину шапки делали из оленьей шкуры. На шапку наносился орнамент. Кроме того, на макушке прикрепляли кисточку из стебля болотного осота или волокнистого корня дерева сина. У корня осота есть еще название — икэма пэнупу — «корень, отгоняющий духов» (Намуро, Сидзунай, Сиранука). В качестве кисточки прикрепляли также колосок или заячью лапку (Сиранука, Абута). Существовал обычай прикрывать такой шапкой лицо женщины, убитой стрелой. В Помпэцу (Токати) мужчины зимой носят кондзи, а женщины и дети — головной убор под названием мэноко кондзи. Это шапочка вроде берета. Почитаемые люди ни зимой, ни летом не снимали налобной повязки.

В старину мужчины, отправляясь на охоту, надевали мат ан бусь — повязки, украшенные орнаментом. Женщины таких повязок не носили. В Отофукэ (Токати) шляпы наподобие панамы из луба также называют матамбусь. Женские головные повязки были очень распространены. Их называют мат ун пусь типанупу, саранбэ. Везде они были сделаны из черной материи, часто с белым орнаментом. Во время праздников кусок черной материи обвязывали вокруг лба. Концы прятали по обеим его сторонам. В случае несчастья их повязывали на затылке. Повязки существовали в Хидака до недавнего времени, есть сведения, что в Ниикацубу повязку и в счастливые и в несчастливые дни одинаково завязывали на затылке. Так же было в Осиямбэ, в Хацумо.

Старики, как на Хоккайдо, так и на Сахалине, носили повязку хэтонмой, материю свертывали и клали на голову небольшим тюрбаном. Везде повязки были почти одинаковы, только на Сахалине женские украшали бисером. Здесь также были узоры и украшения— знаки возрастных и родовых различий. В Кусиро и Токати этих чисто женских украшений не было. На одежде кроме орнамента были узлы, отгоняющие злых духов. На Сахалине таким узлом был оккайраункут («мужской узел сзади на поясе») из красной материи.

Айнские женщины обычно шестикратно обвертывали талию полосой тонкой материи, но бедные женщины делали это только три раза. Этот пояс называют упусорон кут («пояс женского полового органа»), пон кут («маленький пояс»), упонро кут («пояс на теле»), раункут («любовный пояс»). Этот пояс мать делает для дочери, которая, взрослея, становится уже девушкой. Девушка, надевшая раункут, вступает в возраст невесты. Если по отношению к девушке, еще не надевшей пояса, совершено насилие, то насильника наказывают не столь строго, как в случае, если девушка уже надела пояс. Девушке не разрешается иметь связи с мужчиной, пока она не получит этого пояса. Девушка, надевшая пояс, вольна сама выбирать себе возлюбленного.

О поясе раункут существует много рассказов, например: «Сын вождя Сикэрэбэ добыл большого медведя. Обрадовавшись, он произнес имя Нисэранмат — супруги верховного владыки. В этот момент супруга готовилась к близости с мужем и сняла пон кут. Пояс богини упал вниз и попал к людям, которые стали подражать ей». Рассказывают также, что однажды супруга Котан Кара Камуй вернулась в страну духов из путешествия на землю. Пояс она завязала на земле, когда же наверху развязывала его, он упал в море и превратился в осьминога, так как почтенная супруга восемь раз обертывалась поясом.

В изготовлении пояса принимает непосредственное участие мать или женщина, носящая пояс одинаковой орнаментации с материнским (уро упосоро коро). Этот пояс ни в коем случае не может принадлежать другой замужней женщине. Айнские женщины высоко ценят женскую честь, так как только в этом случае они встретятся на небе со своими прародительницами. Если муж умирает раньше жены, то она снимает свой пояс и по пути к месту погребения прячет его, хоронясь от людей, в густом кустарнике, тем самым посылая его супругу, чтобы встретиться с ним после смерти. В случае повторного брака женщина не идет за поясом к матери, иначе в ином мире у женщины окажется два супруга.

У айнов есть много легенд, которые рассказывают о магической силе пояса раункут. Например: «Герой Пойяумпэ победил в сражении на небе. Собираясь сражаться со злыми духами земных животных, он беспокоился о помощи. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась очень маленькая девочка, которая стала помогать Пойяумпэ. Когда он победил и в этом сражении, то вернулся к нам в дом и сел. Следом за ним вошла эта девочка и улеглась на полу. Сюда же пришла сестра Пойяумпэ. Она подумала, что на полу лежит какая-то лента, и хотела взять ее в руки. В этот момент девочка-ленточка исчезла. Повзрослев, сестра сшила себе пояс, напоминавший ее фигуру». Такой пояс стал символом защиты. Другой вариант легенды говорит о том, что предки айнов поднялись на небо, где вступили в бой со злыми духами, а когда оказались в опасности, то их старшая сестра сняла с себя пояс девственности, сделала из него фигурку женщины и послала ее оказать помощь братьям. В районе Сэцунай в песне под названием «Мэноко юкара» говорится о том, как у девушки из деревни Кусунчя погиб в сражении жених. Она собрала его кости и, разорвав свой пояс, оживила жениха. Вновь облаченный в боевые доспехи герой Сампутоункуру победил в сражении.

Айны верят, что с поясом раункут связаны природные силы. Эту силу дает богиня огня, у которой есть такой же пояс. Таким образом, даже без специальной просьбы богиня огня окажет помощь. Существует у них поверье о том, что отогнать злого медведя можно, взмахнув поясом со словами: «А это ты видел? Ну-ка посмотри». Говорят, что при этом убежит любой злой зверь. Кроме того, а инки считают, что при ночевке в горах растянутый на ложе пояс отгонит зверей. При пожаре, приговаривая над поясом, надеются, что богиня огня пронесет пожар стороной.

Для шитья пояса использовали различные материалы, в основном волокна падуба или крапивы. Количество полос на поясе бывает различным — от восьми до трех. На концы полос привязывали коричневую материю, которая символизировала пролитую при потере девственности кровь. Этот пояс изготовляется также из коры целаструса и ильма, содранной в период, когда еще лежит снег. В различных районах способ плетения различен, но везде на поясе имеется знак женской линии происхождения. Женщина, уходя в дом мужа, там не пользуется носильными вещами женщин его дома. Она наследует вещи матери. Поскольку пояс считается одолжением у духа огня, являющегося духом прародительницы, как верят айны, то он будет охранять ее в чужой семье. Когда умирает женщина, то говорят, что она уносит к матери одинаковый пояс. Таким образом, у айнов мужчины наследуют тамгу по отцовской линии, а женщины — поясной знак по материнской.

Обувь в основном изготовлялась из шкур оленя и рыбьей кожи. На побережье Охотского моря и на Сахалине обувь делали из шкуры тюленя (кэри). При изготовлении обуви из шкуры оленя брали кожу с ног с тонким волосяным покровом. Копыто оленя приделывали снизу в качестве каблука, сверху накладывали кожу с ноги оленя, и все сшивалось нитками из оленьих сухожилий (Отофукэ — Токати, Торо — Кусиро, восточный Сидзунай — Хидака).

Из кожи рыб шились чиэпу кэри. Самой хорошей считалась кожа горбуши и именно тогда, когда она заходила в реки метать икру. Рассказывают, что раньше жители побережья обменивались с жителями верховых деревень на кожу горбуши, предлагая взамен жир морских животных. Обувь плели и из лоз винограда.

Спали айны обычно на циновках, сделанных из различных материалов. В Токати, Кусиро, Китами не признавали плетеных циновок, а использовали шкуры оленей. Мужчины и дети спали на медвежьих шкурах, женщины — только на оленьих. По этому поводу старики иногда говорили: «Еще не хватало, чтобы женщины спали верхом на предке». Шкура медведя-самца повсеместно была табу для женщин, в крайнем случае женщины могли использовать только шкуру медведицы.

С приходом лета сооружали лежанки для защиты от блох. Их делали из тростника, который покрывался циновкой (кина) и оленьей шкурой. Были места, где пользовались специальными ночными халатами (хоккэамицу). В Ноёро их изготовляли из шкур животных и выщипанных шкурок птиц, длиной такая одежда была до пят.

Татуировка в таких масштабах, как у айнов, почти не наблюдается у других северных народов. Насчет существования ее у айнов есть несколько вариантов ответа:

1. Татуировка была заимствована у женщин древнего народа коропок-куру.

2. У супруги верховного владыки есть татуировка.

3. Татуировка делалась для защиты девушек от угона в рабство.

4. Татуировка олицетворяет собой непременное присутствие в женщине дурной крови.

Среди рассказов о супруге верховного владыки есть такой: «Однако супруга Ойна Камуй тяжело занемогла. Богиня солнца научила ее спустить немного крови, так как в женщине гораздо больше дурной крови, чем в мужчине. Сделав, как ей посоветовали, супруга выздоровела. С тех пор и люди стали так делать. Дух болезни думает про татуированную женщину, что это опасный дух, и не смеет приближаться».

Интересно, что с продвижением на север число татуированных уменьшается, точки наносятся только вокруг рта. Черные точки ставят над верхней и под нижней губой. На Курилах было мало татуированных людей. На старинных гравюрах редко попадаются татуированные женщины. Отсюда некоторые японские исследователи делают вывод, что татуирование было воспринято айнами от японцев.

Татуировка действительно всегда была широко распространена у японцев, но у них и мотивы, и техника совсем другие. Кроме того, Бельц [Baelz, 1901] обратил внимание на сходство татуировки у айнов и рюкюсцев, которое можно объяснить тем, что такая татуировка была некогда, еще до прихода собственно японцев (ямато), распространена по всему Японскому архипелагу, от крайнего юга до крайнего севера. Возраст, с которого начинали делать татуировку, различен: с 8–9 лет (Абута), 12–13 (Кусиро) до 15–16 (Сахалин). Нанесение татуировки могло растянуться с детского возраста до наступления брачного. Сперва татуировали верх и низ губы. С наступлением брачного возраста татуировали всю окружность губ. После замужества татуировали щеки, ладони и руки. В сообщениях из Исикари, относящихся к началу XVII в., уже говорится о том, что женщины эдзо чернят себе губы.

Обычно этот обряд проводили весной. Татуировку наносили матери и тетки. В отличие от японцев уколы делали не иглой, а кончиком ножа. Затем в ранки втирали обожженную толченую березовую кору. Немалое значение имеет тот факт, что в угле коры березы содержатся вещества, способствующие прекращению кровотечения. Ножи в горах делали из кремня, в южной части Хоккайдо употребляли японские железные бритвы. Уголь при татуировке смешивали с соком терна, ольхи, шиповника, полыни, мокричника. Иногда татуировку делали и мужчины. Например, на пальцах, чтобы они крепче держали стрелу.

Татуировку мог наносить любой айн, но обычно этим занимались женщины. Поскольку в конце XIX в. японцы запретили айнам татуировку, то ее в наши дни можно встретить лишь у глубоких старух. На фотографиях обрядов можно видеть черненые губы у девушек, но это просто чернила, которые потом смываются, и их наносят чисто в зрелищных целях, а не как элемент обрядности.

Убывание распространенности татуировки с юга на север, очевидно, находится в связи с тем, что, чем больше айны вступали в контакт с народами Амурского бассейна, у которых татуировка не была в ходу, тем более они, наряду с рядом элементов материальной культуры, воспринимали от них и критерии эстетических ценностей, постепенно сменявшие исконно айнские.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ