Часть 1. Эсхатологический оптимизм

Эсхатологический оптимизм: истоки, развитие, основные направления[1]

Эсхатологический оптимизм как идея и жизненная установка

Эсхатологический оптимизм как философская интерпретация и жизненная стратегия

Сегодня я бы хотела прочитать лекцию, в каком-то смысле, интерактивную, потому что все те тезисы и гипотезы, которые я буду высказывать, представляются для меня самой еще довольно туманными. Это, скорее, контуры мысли, наброски проекта, начала осмысления истории философии как процесса. Поэтому я приветствую вопросы во время лекции.

Тема эсхатологического оптимизма — довольно опасная и сложная. Опасная потому, что она никогда не разрабатывалась до настоящего момента и таит в себе множество капканов и неожиданных виражей. При подготовке к сегодняшней лекции, я поняла, что несмотря на то, что гипотеза «эсхатологического оптимизма» может объяснить многие историко-философские процессы, придать им дополнительные измерения, открыть новые контексты и определенную глубину, тем не менее остается множество белых пятен. Моя подготовка строилась в постоянном вопрошании себя, в поиске открытых проблем и в выявлении несходимостей. И все же я подумала, что имею полное право вынести эту гипотезу на ваше обсуждение, потому что доктрины, где все сходится, всегда несовершенны, и хуже того — скучны.

Ж. Бодрийяр писал о том, что, уходя из этого мира, покидая его, нужно хотя бы оставить его не менее сложным, чем он был. Поэтому, я думаю, что наличие некоторых противоречий и несоответствий, — например, различное прочтение эсхатологии в Античности и в христианском контексте, с одной стороны, усложнит исследование эсхатологического оптимизма, а с другой — сохранит живое начало в процессе мышления в ходе нашего открытого исследования данной темы.

Для начала я бы хотела отметить, что эсхатологический оптимизм можно увидеть с двух сторон. Во-первых, его можно интерпретировать как гипотезу для ознакомления с историко-философским процессом, в рамках которой мы будем рассматривать некоторых мыслителей как эсхатологических оптимистов и выделять в их творчестве две основные тенденции — признание катастрофической конечности и эфемерности данного нам мира (условно назовем это «конечностью иллюзии»), и в то же время своеобразное принятие этого мира как чего-то обманчиво-иллюзорного, но с положительно-волевым отношением к этой иллюзии.

Можно сказать, что эсхатологический оптимизм — это не просто осознание близкого конца, возможной смерти, но и принятие этой смерти в свою жизнь, вместе с волевым решением противостоять ей, то есть жить. Это и принятие стороны чистой трансценденции, радикального «нет», сказанного этому миру, но одновременно и радикальное «да» миру, который находится по эту сторону иллюзии.

Иными словами, мы предлагаем интерпретировать эсхатологический оптимизм как некий способ прочтения философского текста, который в разных мыслителях выявляет парадоксальное сочетание проживания мира как конечности и иллюзии, как симулякра, но вместе с тем и положительное, волевое отношение к концу иллюзии. Можно прочитать таким образом тексты многих философов, но я буду останавливаться сегодня специальным образом на платонизме, неоплатонизме, гегелевской системе, ницшеанстве, и особенно на трудах румынского мыслителя Эмиля Чорана. Одно это перечисление уже внушает страх, так как такой корпус текстов, такой объем философской традиции, где каждый из философов и целых направлений заслуживает как минимум отдельной лекции или даже целого курса, кажется неподъемным. Но мы попытаемся сегодня все же за отведенное для лекции время хотя бы немного приблизиться к этому предмету.

И второе. Эсхатологический оптимизм можно понимать не только как интерпретационную сетку, не только как код для дешифровки того или иного текста, но и как жизненную философскую стратегию. По сути дела, все мыслители, о которых я сегодня уже упоминала и которых я только что поместила в фокус нашего внимания, являлись эсхатологическими оптимистами, на мой взгляд, и они именно принимали конечность мира вместе с этой волей к жизни. Если помните, одна из книг Генона «Царство количества и знаки времени»[2] заканчивается формулой: «La fin d’un monde n’est jamais et ne peut jamais être autre chose que la fin d’une illusion»[3], что означает: «Конец мира никогда не является и не может являться ничем иным, кроме как концом иллюзии».

Таким образом, эсхатологический оптимизм помимо того, что он является кодом к некоторым философским течениям, о которых мы сегодня поговорим, может также быть отдельной жизненной философской стратегией. Мы живем с вами уже, вероятно, в эпоху конца света — это видно и по пандемии, и по разным участившимся стихийным бедствиям, и по фундаментальным сдвигам в политике, геополитике, философии. Чего только стоят такие вещи, как детерриторизованное мышление Постмодерна или объектно-ориентированная онтология! Это настоящий конец философии — как минимум, человеческой философии. В таких условиях жизненная стратегия эсхатологического оптимизма нам очень нужна. Как жить, когда ты понимаешь, что вокруг, как вирус, ризоматически расплывается некая мифическая сущность под названием «коронавирус»? Собственно, сейчас я нахожусь из-за этого не вполне ясного феномена в самоизоляции. Эсхатологический оптимизм в подобных обстоятельствах может быть отправной точкой для того, чтобы жить, для того, чтобы понимать смысл происходящего, искать стратегии и мотивации бытия. Он дает основание жить с ориентировкой на нечто иное, нежели данность и иллюзорность окружающего распадающегося на фрагменты мира.

Философское несчастье

Я хочу начать с платонизма и осмыслить два философских события: опыт разрыва с горизонтом имманентности и опыт политического возвращения философа, ранее поднявшегося к созерцанию чистых идей, назад в пещеру (имеется в виду «платоновская пещера», в которой люди ведут механическое существование слепцов, фиксирующих лишь смутные тени и лишенных возможности созерцать истинные вещи — идеи). В произведениях Платона, в том числе в «Государстве»[4], меня поразила тематика «философского несчастья», несчастья необходимости пребывания в иллюзорной реальности. Если вы помните четвертую книгу «Государства» Платона, то там в начале есть цепочка рассуждений, подводящая к тому, что правящее сословие стражей-философов должно искать прежде всего счастье для целого, а не для себя. Один из участников диалога — Адимант — указывает Сократу на то, что такое бескорыстное служение сделает самих стражей несчастными. Он говорит:

«Не слишком-то счастливыми делаешь ты этих людей [философов-стражей — Д.П.], и притом они сами будут в этом виноваты: ведь, говоря по правде, государство — в их руках, но они не воспользуются ничем из предоставляемых государством благ, между тем как другие приобретут себе пахотные поля, выстроят большие, прекрасные дома, обставят их подобающим образом, будут совершать богам свои особые жертвоприношения, гостеприимно встречать чужеземцев, владеть тем, о чем ты только что говорил, — золотом и серебром и вообще всем, что считается нужным для счастливой жизни».[5]

И далее Сократ задается вопросом:

«Нужно решить, ставим ли мы стражей, имея в виду наивысшее благополучие их самих, или же нам надо заботиться о государстве в целом и его процветании».[6]

И приходит к выводу: пусть философ не будет счастлив, и даже пусть он будет несчастен, но при этом он должен оберегать весь полис, являясь гарантом счастья всех остальных сословий. Философ-правитель будет иметь счастье не для себя, не для своей касты созерцателей. Ведь ему куда приятней остаться в чистом созерцании Высшего. Но он предан справедливости, и она заставляет его думать не о себе, а о других — о гражданах вверенного ему государства. В таком случае непосредственно его счастье будет заключаться в том, что он лично будет несчастен, но при этом весь полис будет гармоничным, в нем будет соблюден баланс, необходимый именно для того, чтобы вокруг царила справедливость.

Соответственно, это должно было бы нас насторожить. Как же так, философ-правитель будет несчастен? Это несколько неожиданно. Да, он будет несчастен, но это объясняется тем, что счастье более низких сословий, те ценности, которыми они живут — все это относится к сфере иллюзии. Это иллюзорное счастье. Более того, всякое счастье иллюзорно. Все иллюзорно, кроме высшей справедливости. И философ-правитель выбирает «несчастье» в обычном смысле, чтобы достичь истины. И только самопожертвование личным ради всеобщего делает мыслителя по-настоящему счастливым.

Справедливость превыше всего

Второй момент, который крайне важен для анализа роли философа-правителя в платоновском «Государстве» — это знаменитый «миф о пещере» из седьмой книги. Я думаю, миф я подробно пересказывать не буду, надеюсь, моя аудитория достаточно разбирается в платонизме. Напомню, основные моменты этого мифа очень кратко.

Философ — тот, кто не довольствуется, как остальные узники, прикованные цепями ко дну пещеры, созерцанием теней на стене, — освобождается от оков и направляется к выходу из пещеры в поисках источника истинного света. Он поднимается на верхнюю дорогу, где видит религиозную процессию людей, несущих статуи — от них-то и падают на стену пещеры тени, которые узники принимают за реальность, хотя это лишь иллюзия. Далее философ идет еще выше к огню, горящему у входа, и наконец, выходит на свет. Он видит истинный мир — небо, землю, звезды, солнце. Здесь с ним происходит мистический опыт: ему открывается то, что на самом деле подлинно есть. Теперь он сможет всегда отличать истинное бытие от симулякров, подделок, теней. Это опыт радикального разрыва с той реальностью, точнее, с тем, что он ранее — вплоть до выхода из пещеры — принимал за реальность. Та реальность, которую он покинул, оказывается иллюзорной. Здесь философ уже счастлив, но он не справедлив. Справедливость состоит в том, что после созерцания истинного мира, чистого Блага, идеей, он обязан вернуться.

Личное счастье мыслителя входит в противоречие с требованием справедливости.

Вот как это представлено у Платона. Сократ поясняет: «Раз мы — основатели государства, нашим делом будет заставлять лучшие натуры учиться тому познанию, которое мы раньше назвали самым высоким, то есть умению видеть благо и совершать к нему восхождение; но когда, высоко поднявшись, они в достаточной мере его узрят, мы не позволим им того, что в наше время им разрешается».[7]

И далее он раскрывает в диалоге с Главконом свою мысль:

«— Мы же позволим им оставаться там, на вершине, из нежелания спуститься снова к тем узникам, и, худо ли, бедно ли, они должны будут разделить с ними труды их и почести.

— Выходит, мы будем несправедливы к этим выдающимся людям, и из-за нас они будут жить хуже, чем могли бы.

— Ты опять забыл, мой друг, что закон ставит своей целью не благоденствие одного какого-нибудь слоя населения, но благо всего государства. То убеждением, то силой обеспечивает он сплоченность всех граждан, делая так, чтобы они были друг другу взаимно полезны в той мере, в какой они вообще могут быть полезны для всего общества. Выдающихся людей он включает в государство не для того, чтобы предоставить им возможность уклоняться куда кто хочет, но чтобы самому пользоваться ими для укрепления государства.

— Правда, я позабыл об этом.

— Заметь, Главкон, что мы не будем несправедливы к тем, кто становится у нас философами, напротив, мы предъявим к ним лишь справедливое требование, заставляя их заботиться о других и стоять на страже их интересов. Мы скажем им так: «Во всех других государствах люди, обратившиеся к философии, вправе не принимать участия в государственных делах, потому что люди сделались такими сами собой, вопреки государственному строю, а то, что вырастает само собой, никому не обязано своим питанием и не должно стремиться возместить расходы. А вас родили мы для вас же самих и для остальных граждан, подобно тому как у пчел среди их роя бывают вожди и цари. Вы воспитаны лучше и совершеннее, чем те философы, и более их способны заниматься и тем и другим. Поэтому вы должны, каждый в свой черед, спускаться в обитель прочих людей и привыкать созерцать темные стороны жизни. Привыкнув, вы в тысячу раз лучше, чем живущие там, разглядите и распознаете, что представляет собой каждая тень и образ чего она есть, так как вы уже раньше лицезрели правду относительно всего прекрасного, справедливого и доброго. Тогда государство будет у нас с вами устроено уже наяву, а не во сне, как это происходит сейчас в большинстве государств, где идут междоусобные войны и призрачные сражения за власть, — будто это какое-то великое благо. По правде же дело обстоит вот как: где всего менее стремятся к власти те, кому предстоит править, там государство управляется лучше всего, и распри отсутствуют полностью; совсем иначе бывает в государстве, где правящие настроены противоположным образом.

— Безусловно.

— А ты не думаешь, что наши питомцы, слыша это, выйдут из нашего повиновения и не пожелают трудиться, каждый в свой черед, вместе с гражданами, а предпочтут все время пребывать друг с другом в области чистого [бытия]?

— Этого не может быть, потому что мы обращаемся к людям справедливым с нашим справедливым требованием. Но во всяком случае каждый из них пойдет управлять только потому, что это необходимо, — в полную противоположность современным правителям в любом государстве».[8]

Здесь описано возвращения в иллюзию, в сон, того, кто познал настоящую реальность и пробудился. И это возвращение происходит не для того, чтобы в этой иллюзии сотворить счастье для себя, но для того, чтобы сделать счастливыми других — вот это и есть момент эсхатологического оптимизма. То есть, зная, что пространство на дне пещеры есть пространство иллюзии, область сна, надо все равно возвращаться туда и пытаться открыть веки, снять оковы пленникам. Именно это я называю «эсхатологическим оптимизмом».

Могут заметить, что концепция эсхатологического оптимизма носит своего рода мифопоэтический характер. Я не утверждаю, что это строго философская концепция. Я согласна, что это, скорее, метафорический образ, который, вместе с тем, позволят понять, какие парадигмальные точки присутствуют в фундаментальной философии. Речь идет о философском мифе. Эсхатологический оптимизм — это формула, которая как раз описывает грустное и даже несчастное нисхождение пробужденного философа в мир темных иллюзий и тяжелых ночных кошмаров.

Возвращение к апофатике

Перейдем к другой, не менее интересной, теме — еще более острой, еще более мистической: катафатическое и апофатическое богословие в платонизме. Апофатика утверждает, что Бог или Единое платоников является принципиально невыразимым, непознаваемым. Позитивно созерцать мы можем только область данного, явленного, катафатического, и соответственно, только об этом мы можем полноценно рассуждать.

Катафатику и апофатику я рассматриваю сквозь призму неоплатонической традиции — прежде всего, через Прокла и его анализ, изложенный в «Комментарии на диалог «Парменид» Платона»[9] (шестая книга), где он как раз разбирает катафатическое и апофатическое богословие. Прокл замечает, что катафатическое — это то богословие, которое говорит о предикатах Единого, возводя каждый предикат в высшую степень — например, «самое прекрасное», «самое красивое», «самое умное». Апофатическое же богословие говорит о Едином как о том, что находится по ту сторону всего (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας) — по ту сторону нашего мира, по ту сторону пещеры, сна, иллюзорности, языка и всех возможных описаний. Единое не может быть передано никакими словами. Оно является абсолютно трансцендентным.

Когда мы рассматриваем момент возвращения философа в пещеру с сохранением внутреннего ориентира на чисто Единое, то получаем одновременно катафатически — апофатическое богословие. Такое сочетание связано с погружением во вторичное с сохранением внутреннего опыта трансцендентного и являет собой суть эсхатологического оптимизма. Оптимизм в этом случае будет проявляться через признание возможности сообщения о Едином, то есть, через катафатику. Мы допускаем, что Единое может быть чем-то позитивным — каким-то свойством в его наилучшей превосходной степени. Например, Благо — это самое красивое, самое умное, самое высокое, самое честное. Но при этом мы сохраняем и апофатическую ось, которая подтверждает нам то, что при всех своих превосходных атрибутах Благо непознаваемо. В этом намечается некоторая эсхатология. Мы подходим к пределу, к концу (ἔσχατος). Область катафатического конечна. И понять Единое, Благо, мы способны лишь до определенной степени. Далее наш разум бесполезен. Единое и понимается, и не понимается. Пока понимается, мир есть, когда мы подходим к границе, он оканчивается. Мы вступаем в область великого незнания.

Три фазы платонизма

Неоплатонизм в истории философии представляет собой эпоху эпистрофе´, опыт возвращения. У Ю. Шичалина, историка античной философии, был пример деления античной философии на три этапа, которые соответствуют трем фазам неоплатонической философии — триаде: «постоянство» (μονή), «исхождение» (πρόοδος) и «возвращение» (ὲπιστροφή): μονή — это пребывание Единого в самом себе: πρόοδος — исхождение Единого в мир, то есть творение мира. Божественная чаша, чаша Единого, переполняется и из нее вовне вытекает ее содержание. Так происходит творение мира. Из Единого сначала появляется Ум, потом из Ума — Душа, а из нее — телесный космос. И это проявление развертывается, пока не достигнет предела. Тут начинается ὲπιστροφή — процесс возвращения. Душа, отталкиваясь от материи, возвращается к своим истокам, становится на путь обратного восхождения.

Эту неоплатоническую триаду Юрий Шичалин применяет к процессу истории философии. Сам Платон — это область μονή, в которой одновременно содержится все: все толкования платонической доктрины, все возможные исходы мысли, все возможные прочтения. И если мы читаем Платона, то можем заметить, что в его текстах подчас заложены тезисы, которые могут порой противоречить друг другу. Можно найти, например, и признание Единого, и его отрицание, как в «Пармениде». Из Платона выводимо фактически все — как роскошный неоплатонизм, так и противоположные ему во всем объектно-ориентированные онтологии. Если мы будем внимательно смотреть на вторую часть диалога «Парменид», где Единое отрицается и есть только многое, мы легко можем опознать в этом и атомизм, и материализм Нового времени, и постмодернизм, и даже спекулятивный реализм. Девятая гипотеза, рассматривающая такое многое, которое вообще не соотносится с другим многим, это уже отказ от корреляционизма[10], на котором сходятся современные спекулятивные реалисты Квентин Мейясу[11] и Грэм Харман[12].

Соответственно, сам Платон представляет собой огромную философскую площадь, базовую платформу, содержащую в себе синхронно множество имплицитных течений.

Исхождение, πρόοδος, по Ю. Шичалину, в историко-философском процессе интерпретируется как дробление платонизма, то есть изъятие из его корпуса отдельных новых дисциплин, каких-то концепций, связанных с риторикой, логикой, этикой и т. д. Здесь можно найти и нечто созвучное скептицизму Пиррона и т. д. В целом — это дробление. Оно доходит до среднего платонизма — у Нумения или Филона Александрийского уже заметны элементы ὲπιστροφή.

И соответственно, третий этап развития истории философии, по Шичалину — это именно полноценное ὲπιστροφή неоплатоников. Неоплатоники в такой схеме играют особую роль. На них заканчивается дробление, они поворачиваются в обратную сторону и пытаются в рамках мистического опыта вновь вернуться к истокам, направляя свои взоры в высь и стремясь вернуться к Единому. Соответственно, неоплатонизм — это высшая фаза развития платоновской традиции. В отличие от Платона, она имеет более четкую иерархизацию, структурность. Когда мы сталкиваемся с работами Прокла Диадоха, мы видим довольно строгое аналитическое мышление. Здесь все начинается с высшего чисто трансцендентного апофатического Начала — Единого, Блага, и Оно помещается по ту сторону всего (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας). И далее, шаг за шагом, вполне рационально развертывается гигантская систематическая модель космоса, ноэтического и физического, нисходящая по ступеням, ведущим от трансцендентного к имманентному.

Опыт прочтения Прокла — захватывающий, крайне интересный эксперимент. Попробуйте прочитать, например, сначала Л. Витгенштейна, а от него перейти к Проклу, и вы увидите, что, на самом деле, структура их аналитического мышления довольно близка. Только у Витгенштейна доминирует тезис: «то, о чем не следует говорить, о том следует молчать», а аналогичный у Прокла «о чем не следует говорить, о том следует молчать» выступает в контексте апофатического богословия. О Едином ничего сказать нельзя. Но молчание о Едином у Прокла не пустое, как у Витгенштейна, а самое содержательное, что только можно себе вообразить. Хайдеггер называл это «зигетикой», «философией молчания».

Возвращение

Так вот, неоплатоники являются мастерами систематизации платоновского дискурса. И здесь крайне важен опыт странного — в чем-то парадоксального — принятия имманентного мира. Плотин, когда говорил со своими учениками, высказал мысль, что он очень стыдится своего тела. Для него сам факт обладания телом являлся крайне болезненным, причинял острую боль. Но при этом Плотин, если внимательно анализировать его работы, не отвергает проявления в телесном мире, он считает, что оно необходимо — прежде всего, чтобы начать восхождение. В какой-то мере Плотин и представляет собой эсхатологического оптимиста. «Я» проявлено здесь, и это «здесь», конечно, разрушительно, тленно, имеет свойство погибать, имеет тенденцию тянуть вниз, клонить долу и уничтожать. И это «здесь» является временным. Путем ὲπιστροφή, возврата, восхождения по лестнице добродетелей, по лестнице наук, по лестнице обрядов и молитвенных приношений богам, по уровням бытия[13] «Я» возвращается к своим истокам, к миру, которому оно органично и изначально принадлежит.

Последовательная вера Плотина в восхождение — это и есть эсхатологический оптимизм. Мы заброшены в мир, но также мы эту заброшенность можем использовать как шанс. Необходимо освобождение, необходим опыт мистического выхода из контуров собственной конечности — опыт теургии, опыт разрыва с индивидуальным, опыт перехода в потустороннюю область. Мы находимся внизу, чтобы двинуться отсюда вверх.

В неоплатонической философии существовали различные школы — как более рационалистические, так и более мистические. Например, Пергамская школа, которой принадлежал император Юлиан, была связана с регулярным мистериальным опытом, который вдохновлялся и произведениями восточных теургов, «Халдейскими оракулами», и Гермесом Трисмегистом, и соответственно, герметическими работами. В любом случае, опыт мистериального разрыва, столкновения самого себя как конечности с чем-то неизвестным, которое является бесконечным, крайне важен для неоплатонизма.

Фигура Господина у Гегеля

В качестве следующей важной фазы в исследовании эсхатологического оптимизма я бы хотела выделить Гегеля. Мы не будем рассматривать сегодня весь комплекс влияния неоплатонизма на последующую историю философии. Не будем также уделять специального внимания апофатическому богословию в христианском учении Дионисия Ареопагита. В принципе, такие проблемы, как христианский мистицизм, я думаю, требуют отдельной лекции. Я перейду сразу к Гегелю и покажу тот момент, который я в гегелевской системе выявляю как эсхатологический оптимизм.

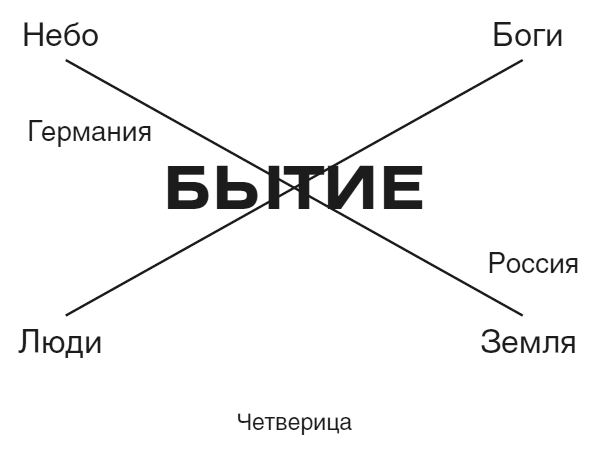

В центре моего рассмотрения стоит знаменитая диалектика Раба и Господина[14] и формула Гегеля: «жизнь есть способ выносить смерть»[15]. По Гегелю, существует два типа сознания — сознание Раба и сознание Господина. Господин отличается от Раба тем, что он принимает на себя риск столкновения со смертью, в то время как Раб отдает свою свободу Господину за то, что Господин берет на себя эту встречу со смертью. Эсхатологический оптимизм у Гегеля связан непосредственно с понятием смерти и отношением к ней. Раб не эсхатологический оптимист. Он его противоположность. Помните, была такая интересная формула у Мартина Хайдеггера, которая звучала приблизительно так: «отсутствие эсхатологического мышления есть чистая форма нигилизма». И вот, у Раба, которого описывает Гегель, такого эсхатологического мышления нет. То есть он не верит в конечность, он отказывается соприкасаться с этой конечностью, он отказывается пересекаться со смертью. Он передает свою свободу Господину, чтобы он вместо него сошелся со смертью. Это напоминает современного человека, который, по сути дела, начинает всецело доверять медиапространству, раскрывается этому медиапространству для того, чтобы оно конституировало его: «Если медиа утверждают, что от коронавируса умирают, то я тогда тоже могу умереть». Все как скажут СМИ: «Если считается, что от него не умирают — значит и я не умру». Процесс такого делегирования отношения к смерти кому-то вовне, условному «Господину», можно проследить как в медиапространстве, так и в области современной философии. Пассивное принятие стихии материальности, материи, путь подчинения ей, есть тоже один из способов отвернуться от смерти. Объектно-ориентированная онтология неразрывно сопряжена с рабским сознанием. Это не провозглашение обреченной воли перед лицом неизбежной, везде и всегда присутствующей смерти, но стремление любой ценой ускользнуть от нее, уклониться. Пусть материя сама столкнется со смертью, избавив сознание от прямого опыта конечности. Или иначе: гегелевская формула «жизнь, как способ выносить смерть» обосновывает позицию эсхатологического оптимизма, и в системе Гегеля выливается в фигуру Господина. Господин и есть эсхатологический оптимист.

Ницше

Перейдем к ницшеанской философии, к вскрытому Ницше нигилизму и его пониманию человека — как «стрелы тоски, брошенной на тот берег». В ницшеанстве, мне кажется, наиболее явно и наиболее отчаянно проявляется последний крик иллюзии, крик последнего человека как того, кто категорически не готов сталкиваться со смертью.

После вдохновенной речи Заратустры об исчерпанности человека и необходимости его преодоления толпа кричит:

«Мы слышали уже довольно о канатном плясуне; пусть нам покажут его».[16]

Далее Ницше описывает последних людей еще более язвительно:

«Его род неистребим как земляная блоха; последний человек живет дольше всех.

«Счастье найдено нами», говорят последние люди и моргают.»[17]

Снова это — гегелевский Раб, антитеза эсхатологического оптимиста.

И напротив, сверхчеловек Ницше — это тот волевой акт, который, отталкиваясь от берега иллюзорности, направляет свою духовную силу, свою интенцию в сторону иного берега, берега, о котором он ничего не знает. По сути дела, в этом волевом решении, в этом выделении Ницше волевой необходимости преодоления человеческого, заложен апофатический оптимизм: куда эта стрела пущена, куда она несется, куда она смотрит — в этом нет никакой определенности, никакой гарантии. Это — отчаянный бросок, жест, обращенный к ничто, направленный туда, где нет полюсов. У Евгения Головина одна из песен начинается словами:

«Где нет параллелей и нет полюсов…»

Соответственно, у Ницше эсхатологический оптимизм — в принятии иллюзорности окружающего мира, в холодной констатации совершенной ничтожности последнего человека, который моргает и хлопает глазами, и одновременно, в кажущемся, абсолютно безосновательном, ни на чем не основанном акте призыва к уходу — в броске стрелы на противоположный берег. А что там за «противоположный берег», никто не знает, поэтому это лишь свободный волевой акт преодоления конечности любой иллюзии. В этом ницшеанская апофатика. Ничтожность нигилизма преодолевается только волей к предбытийной Единице.

Чоран: оптимистичные судороги умирающего

Далее я бы хотела перейти к одному прекрасному румынскому философу, которого я очень ценю — это Эмиль Чоран. Он был близок и к Эжену Ионеско, и к Мирче Элиаде, и к Лучиану Благе — позднее и к Полю Целлану, Самуэлю Беккету, Анри Мишо. Когда я сегодня читала про него справку, обратила внимание на то, что он, оказывается, находился под сильным влиянием культуры европейского пессимизма. Так назвали в одной из каких-то философских энциклопедий среду Шопенгауэра, Ницше и Клагеса. Мне очень понравилось выражение «культур-пессимизм». Соответственно, работы Эмиля Чорана отличаются предельной безысходностью.

Я познакомилась с трудами Чорана во Франции, в России некоторое время назад не так много его работ было переведено[18]. Эмиль Чоран — последовательный румынский нигилист, предельно болезненный. Большинство его работ составлено в форме афоризмов. Все они довольно грустные. Сейчас я вам прочту буквально одну цитату, которая была использована в анонсе моей лекции. «На загнивающей планете следовало бы воздержаться от того, чтобы строить планы, но мы все равно их строим, поскольку оптимизм, как известно — это судорога умирающего»[19].

У Чорана была довольно интересная жизнь. Он получил воспитание в религиозной среде, и первое время занимался религиоведением. Потом жизнь повернулась иным образом, он оказался под влиянием Шопенгауэра, Ницше, Клагеса. Постепенно он стал становиться, своего рода, «нигилистом». Тяжело пережил Первую мировую войну. Из-под его пера появляются такие работы, как «Краткая история разложения», «Силлогизм и горечь», «Несчастье родиться», «Признание и проклятие», «Злой демиург» и т. д. Все это написано в афористическом стиле — это отрывки, тяжелые и болезненные, немножко похожие на темные фрагменты Василия Розанова.

В эсхатологическом оптимизме Чорана есть две составляющие. С одной стороны, это принятие иллюзорности этого мира, принятие его конечности, его абсолютной непроходимой замкнутости при отсутствии какого бы то ни было выхода из него. Чоран пишет о том, что он находится в мире, который приговорен, что мы все заведомо осуждены, прокляты и являемся жертвами этого осуждения. У нас нет выхода отсюда: никакого и во всех направлениях: нет выхода вверх и нет выхода вниз, потому что «мы — приговоренные и распятые на кресте толкования», как писал Чоран. Или в ином месте: «Мы уже рождаемся распятыми». Или еще: «Душа — это уже распятие».

При этом Чоран говорит о том, что «оптимизм — это судорога умирающего». Но и она необходима для того, чтобы каким-то образом поддерживать статус этой Вселенной: ведь именно оптимизм (путь и как судорога умирающего) конституирует мир. Как ни странно, это здоровая реакция на бессмысленность того мира, в который мы заброшены. Несмотря на то, что у Чорана нет какой-то религиозной составляющей и никакой спасительной доктрины, которая могла бы изменить судьбу человека, открыть в ней призыв покинуть эту Вселенную, сделать волевой бросок в сторону Абсолюта, то есть нет позитивной трансцендентности, он тем не менее точно фиксирует важнейшее состояние мира — его иллюзорность, его абсолютную бессмысленность, пронизывающую его усталость. И это, становясь стартовой чертой человеческой экзистенции, составляет основу оптимизма как судорог умирающего.

Поэтому Чоран, на мой взгляд, крайне важен для понимания эсхатологического оптимизма. По сути дела, понятие «эсхатологический оптимизм» и пришло мне в голову после того, как я впервые прочла Чорана. Это было в 2013 или 2012 году. Дальше эти безысходность имманентного мира, трагическое переживание его конечности и, несмотря ни на что, осознание необходимости оптимистичного волевого отношения к этому концу я начала находить уже в других произведениях, у других авторов и в других школах.

Юнгер: превращение корабля в лес

Важный автор, которого я тоже недавно обнаружила как носителя эсхатологического оптимизма — это Эрнст Юнгер. У Юнгера было много этапов в жизни и творчестве, но я имею в виду прежде всего его работу «Уход в лес»[20]. Она недавно вышла в Ad Marginem с блестящими комментариями Александра Михайловского. В этом тексте 1955 года Юнгер говорит о тематике «ухода в лес». В какой-то момент приходит время, когда человек должен разрывать с такой данностью, как безысходность окружающего мира. Юнгер призывает к сопротивлению, к вступлению в борьбу с миром, к возвышению над той иллюзорной реальностью, которую мы свидетельствуем своим отторжением. У него встречаем интересную формулу, которую я процитирую:

«Надо принять решение, оказать сопротивление и вступить в борьбу, скорее всего, безнадежную»[21].

Он говорит о том, что современный человек заброшен в пространство, в котором техника и материя, по сути дела, уничтожают его и он теряет свою ось восстания и суверенитета перед лицом материальности и иллюзорности, и что необходимо совершить восстание против современного мира, оседлать реальность, подчинить ее, уйти в лес. И что при этом он понимает под «лесом» — очень важно. Юнгер говорит, это не значит уход в лес физический, это не партизанская битва против системы, а также не ускользание в то пространство, где больше нет иллюзий, так как иллюзия есть везде. Она есть и в самом себе. Лес — нечто иное, нечто отличное. Речь идет о том, чтобы в центре иллюзорности, в центре обманчивой конечной реальности, которая поглощает человека через технику, через Machenschaft, как это названо Мартином Хайдеггером, человек должен взрастить в себе вертикальную ось, которая будет абсолютно не тождественна окружающей его иллюзии, всему миру. Это ось восстания, она-то и понимается под «уходом в лес».

Юнгер выбирает для ушедшего в лес образ Корабля. Очевидно, это отсылка к Дионису. Когда Дионис сталкивается со своими врагами на корабле, по сути дела, это столкновение двух стихий — лесной, древесной, корабельной, и водной, неукротимый бог заставляет Корабль покрыться буйной растительностью. Палуба и мачты, борта и снасти — все зарастает диким плющом. Корабль превращается в лес. И таким образом — с помощью чуда — Дионис побеждает врагов. Эта метафора служит для Юнгера образом необходимости оставаться в той реальности, в которой он оказался, в которой он проявлен, в которой он рожден, но при этом конституировать внутри нее, в имманентном, некоторое трансцендентное волевое начало, которое будет прорезать эту иллюзию, прорывать и разрушать ее.

Эвола: дифференцированный человек разрывает уровень

Схожие концепции мы встречаем и у традиционалистов. Это, в первую очередь, Юлиус Эвола и его концепции «оседлать тигра» и «дифференцированного человека»[22]. Это та же идея. Согласно Эволе, современный человек находится под разрушительным влиянием материи, под клише общества потребления, под распластывающим давлением техники, которая подавляет его, диктует ему необходимость следования ее собственным инвазивным, отчуждающим алгоритмам. Большинство сдается, опускает руки, сплавляется с Модерном и его законами.

Но вопреки всему отдельные люди — «дифференцированные люди» — делают нечеловеческое усилие, чтобы разбить эту иллюзорность, подчинить ее своей воле, преодолеть, подвергнуть акту радикального трансцендирования. Дифференцированный человек продолжает оставаться в этом мире, но при этом важнейшей установкой его в восприятии этого мира является пронзительное осознание его конечности, его иллюзорности, стойкая уверенность в отсутствия у этой иллюзии онтологического статуса. Такое волевое напряжение выливается в жест резкого разрыва, в опыт разрыва. У Эволы это называется la rottura del livello — «разрыв уровня», пробой, осуществленный в отношении этой иллюзии.

Резюме

Таким образом в трудах тех философов, о которых я сегодня говорила, можно встретить указания на опыт эсхатологического оптимизма. Я бы хотела обобщить, что я подразумеваю под эсхатологическим оптимизмом. Мы рассмотрели различные концепции от Платона до Юлиуса Эволы. Каждому из этих элементов требуется, конечно, отдельная лекция. Попробуем выделить базовые критерии, которые можно проследить во всех этих доктринах.

Во-первых, эсхатологический оптимизм связан с осознанием и принятием мира материального, мира данного, который мы принимаем сейчас как чистую реальность, за иллюзорность, за иллюзию, которая вот-вот рассеется, кончится. И мы предельно остро осознаем его конечность. Но в то же время в отношении этой конечности мы проявляем определенный оптимизм; мы не смиряемся с ней, мы говорим о необходимости ее преодоления. В различных учениях эта конечность может быть преодолена по-разному.

В теологическом платонизме — через путь обращения к Единому, которое находится ἐπέκεινα τῆς οὐσίας, — по ту сторону сущности, — через апофатически-мистериальный путь.

Этот оптимизм может быть проявлен и в политическом платонизме, когда философ возвращается в конечный мир, но не для того, чтобы служить конечному, а для того, чтобы служить бесконечному.

В неоплатонизме опыт эсхатологического оптимизма означает постепенное восхождение по иерархии добродетелей и по лестнице начал души, через самосовершенствование души от низших добродетелей до высших. Когда высшие ступени достигнуты, путь неоплатоника ведет еще выше, и он старается вообще выйти из этой конечности мира, через теургический, мистический акт. В политической философии неоплатонизма, которая, кстати, имплицитно присутствует у поздних платоников, а более эксплицитно — у ранних неоплатоников (например, у Плотина), восхождение связывается и с политическими добродетелями.

Вообще, в платонизме трудно отделить метафизику от политики. Взять хотя бы проект Платонополиса у Плотина. Он невероятно интересен: несмотря на то, что Плотина, вроде бы, отталкивает земной мир, он не отказывается от попыток построить идеальное царство философов. И совсем отвлеченный от материального мира Прокл также участвует в политической жизни родного города — Афин, за что его, кстати, на некоторое время изгоняют. Таким образом, в неоплатонизме эсхатологический оптимизм может проявляться и через политические усилия, через опыт политического служения.

В гегелевской системе опыт эсхатологического оптимизма воплощен в отношениях к смерти Господина и Раба. Господином является как раз эсхатологический оптимист, который становится им тогда, когда говорит смерти радикальное «нет», берет на себя бремя битвы со смертью лицом к лицу. Сознание Раба есть противоположный подход: он абсолютизирует телесную жизнь и жертвует всем, чтобы увернуться от смерти. Отсутствие эсхатологического оптимизма и делает Раба Рабом. Эту позицию можно назвать «неэсхатологическим пессимизмом». Это противоположность эсхатологическому оптимизму. Формула духовного рабства.

У Ницше эсхатологический оптимизм проявляется волевым экстазом, выходом из себя, из иллюзорной реальности.

У Чорана эсхатологический оптимизм безнадежен, но при этом все же он есть, хотя и как «судорога умирающего». Это самая пессимистическая версия, но все же в контексте оптимизма, — парадоксального (во многом гностического, отсюда отсылки Чорана к «злому демиургу») оптимизма отчаяния.

В эволаистской доктрине «эсхатологический оптимизм» проявляется через опыт разрыва уровня, подчинения материи собственной воле, через «cavalcare la tigre», «оседлание тигра». Имманентная конечность починяется субъекту с опорой на чисто волевой акт.

Собственно говоря, Эрнест Юнгер в «Уходе в лес» тоже говорит о подчинении «здесь и сейчас», то есть о нахождении в мире, но не уходе от него. Лес не отменяет Корабля, он по-дионисийски преобразовывает Корабль в лес.

Закончить свою лекцию я бы хотела повторением цитаты Генона: «La fin d’un monde n’est jamais et ne peut jamais être autre chose que la fin d’une illusion» — «Конец мира никогда не является и не может являться ни чем иным, кроме как концом иллюзии».

Эсхатологический оптимизм в вопросах и ответах

Полис

Вопрос: В каком смысле мы используете слово «полис»?

Дарья Дугина: Полис (πόλις) — это греческое название государства или, точнее, города-государства. В более обобщенном смысле используется термин πολιτεία, который мы и переводим как «Государство» в названии диалога Платона.

Вопрос: Есть ли возможность непосредственного политического прочтения эсхатологического оптимизма?

Дарья Дугина: Да, безусловно, есть. Пример такого эсхатологического оптимиста у власти — это Юлиан Отступник, который, по сути дела, совершенно не стремился к власти: ведь он даже сетовал, что ему приходится занять трон. После того, как он стал Императором, он все ночи проводил за тем, что писал философские произведения и очень негодовал, когда ему приходилось заниматься какими-то политическими делами. Юлиан как представитель неоплатонизма был эсхатологическим оптимистом. Эсхатологический оптимизм — это также жест признания того, что все выборы или какие-то иные политические ритуалы есть фальсификации, но при этом утверждение необходимости участия в самой политической системе. Иными словами, вы понимаете, что не получится повлиять на результаты голосования, но вы при этом все равно идете голосовать, все равно высказываете свою позицию. Это, своего рода, героизм отчаяния. Сейчас я говорю в большей степени про американские выборы. Вообще, американская система выборов с выборщиками довольно безумна и весьма архаична. Но эсхатологический оптимизм — это когда вы понимаете, что ваше решение не сильно повлияет на исход выборов, на иллюзию, но вы все равно из признания необходимости взращивания в самих себе политических добродетелей идете на это. Вы понимаете, что, может быть, это бесполезно, но все равно продолжаете. Вы, даже зная, что у вашего дела нет завтрашнего дня, все равно сохраняете ему верность — до конца. Но, безусловно, такое дело — пусть политическое — должно быть мотивировано высшими ориентирами, трансцендентным горизонтом.

Режимы воображения

Вопрос: Можно ли говорить об эсхатологическом оптимизме в терминах Жильбера Дюрана [23] ? Не есть ли эсхатологический оптимизм проявление радикального диурна в условиях тотальности и необратимости смерти? И, следовательно, эсхатологический пессимизм — позиция мистического ноктюрна.

Дарья Дугина: Очень точное определение. Да, действительно. Именно это я и имею ввиду. Тут было замечено, что Радикальный Субъект и эсхатологический оптимизм очень близки. Если мы вспомним концепцию Радикального Субъекта, то в этом безусловно есть момент радикального диурна. Эсхатологический оптимизм — это именно радикальный диурн. И именно те модели, которые я сегодня называла, за исключением, возможно, Чорана — относятся к режиму радикального диурна. Это платоническое восстание, аполлонизм в отношении к данности, это неоплатоническое восхождение диурнического толка как опыт разрыва. Это Гегель с его принятием господского столкновения со смертью. Это ницшеанство как аполлоническая стрела, брошенная по ту сторону. Это Эвола, который является защитником Аполлона, апологетом радикального солнечного трансцендентного диурна. И это Эрнст Юнгер, который тоже стоит в героической позиции. По крайней мере, книга «Уход в лес» мне показалась именно таким манифестом несгибаемого диурна.

Христианин и смерть

Вопрос: Будет ли христианское отношение к смерти проявлением рабского менталитета?

Дарья Дугина: Нет, конечно же, нет. Христианство неразрывно связано с неоплатонической доктриной, и опыт апофатического богословия как раз развит полностью в неоплатоническом изводе. Дионисий Ареопагит в «Трактате о мистическом богословии»[24] пишет о необходимости выхода за пределы позитивных (катафатических) характеристик Бога и о необходимости перехода к апофатическому созерцанию. Конечно, христианство может быть тоже проинтерпретировано по-разному. Но, на самом деле, христианское отношение к смерти никак не может быть примером рабского менталитета. Христианство в целом, в какой-то степени, и есть эсхатологический оптимизм. Здесь мы видим некоторое принятие конца света, признание того, что все, что есть, есть нечто неподлинное, а подлинный — духовный — мир, рай, мы забыли, мы изгнаны из него. При этом утверждается необходимость положительного волевого отношения к концу иллюзии, то есть к смерти.

Мне кажется, идеальная формула — это формула Афонских монахов. Силуан Афонский говорил: «Держи ум твой в Аде и не отчаивайся». Это такое состояние: ты осознаешь и смерть, и ад, и ужас материального мира, и его обреченность, тленность, конечность, но ты все равно не отчаиваешься. И в этом акте «неотчаивания» человек пытается спасти свою душу, пытается ее отмолить. Это значит, что он не смиряется со смертью, не перекладывает ни на кого решение о своей смерти. Это значит, что он принимает эту смерть вовнутрь, держит свой ум в аде и не отчаивается.

Прыжок и страх

Вопрос: Разрыв с иллюзией мира и прыжок в неизвестность не сопровождается ли скорее страхом и отчаянием, нежели оптимизмом?

Дарья Дугина: Да, сопровождается. Именно в этом тоже состоит особенность эсхатологического оптимизма. Он, с одной стороны, отчаянный, с другой — он все-таки сохраняет некоторую надежду на спасение. По сути дела, прыжок — это решение о прыжке с надеждой, что там что-то есть, но при этом с осознанием, что там этого может и не быть, или что ты вполне можешь оказаться не достойным. Наиболее точно прыжок в неизвестность, сопровождающийся страхом и отчаянием, описан у Чорана. У платоников, у неоплатоников, у Гегеля, этот прыжок, скорее, сопровождается не страхом, а оптимизмом. Но это и есть разные изводы эсхатологического оптимизма.

Русские символисты: чертовы качели

Вопрос: Как вы считаете, присущ ли эсхатологический оптимизм русским поэтам-символистам? Вы сказали о понимании Юнгером власти техники над человеком. У Федора Сологуба же «чертовы качели», вся жизнь находится «в тени косматой ели». [25]

В тени косматой ели,

Над шумною рекой

Качает черт качели

Мохнатою рукой.

Качает и смеется,

Вперед, назад,

Вперед, назад,

Доска скрипит и гнется,

О сук дубовый трется

Натянутый канат.

Снует с протяжным скрипом

Шатучая доска,

И черт хохочет с хрипом

Хватаясь за бока.

Держусь, томлюсь, качаюсь,

Вперед, назад,

Вперед, назад,

Хватаюсь и мотаюсь,

И отвести стараюсь

От черта томный взгляд.

Над верхом темной ели

Хохочет голубой:

— Попался на качели,

Качайся, черт с тобой. —

В тени косматой ели

Визжат, кружась гурьбой:

— Попался на качели,

Качайся, черт с тобой. —

Я знаю, черт не бросит

Стремительной доски,

Пока меня не скосит

Грозящий взмах руки.

Пока не перетрется,

Крутяся, конопля,

Пока не подвернется

Ко мне моя земля.

Взлечу я выше ели,

И лбом о землю трах.

Качай же, черт, качели,

Все выше, выше… ах!

Дарья Дугина: Мне кажется, что у русских поэтов-символистов это есть. Однажды, в одном выступлении, я говорила о влиянии на русских символистов неоплатонической доктрины. Там я упоминала о том, что русские авторы Серебряного века пронизаны ощущением потери подлинной реальности, высшей реальности, и что они грезят об этом. Знаете, я почему-то сейчас Андрея Белого вспомнила. У него тоже были элементы эсхатологического оптимизма. С одной стороны, он был заброшен в мир, а с другой стороны, он питал надежду на то, что из этого мира можно выйти, что с этим миром нужно бороться и его можно даже победить. Но он, мне кажется, так и не победил. В его романе «Петербург»[26] побеждает все-таки отчаяние — темное, мистическое, кибеллическое, пронзенное матриархатом пространство города-симулякра.

Мережковский, Бердяев, Шестов

Вопрос: В романе «Юлиан отступник» [27] Мережковский точно передавал образ Императора как эсхатологического оптимиста?

Дарья Дугина: Мне кажется, да. Это образ эсхатологического оптимиста. Отчаянного, несчастного, того, кто, по сути дела, становится жертвой, жертвой нового мира, который придет на смену прекрасному миру Античности, уже увядающему.

Вопрос: Бердяев эсхатологический оптимист? Вот цитата из его книги: «Мир сей не есть космос, он есть некосмическое состояние разобщенности и вражды, атомизация и распад живых монад космической иерархии. Истинный путь есть путь духовного освобождения от мира, освобождение духа человеческого из плена необходимости. Этот призрачный мир есть порождение нашего греха»[28].

Дарья Дугина: В какой-то степени да, его тоже можно назвать эсхатологическим оптимистом.

Вопрос: Лев Шестов — эсхатологический оптимист?

Дарья Дугина: Льва Шестова я плохо знаю, но то, что помню… Нет, не могу так сразу сказать. Мне кажется эсхатологический оптимист — это очень тонкое определение. То есть у кого-то есть элементы эсхатологического оптимизма, но это не значит, что он эсхатологический оптимист. Как Чоран, у него есть элементы эсхатологического оптимизма, но при этом его иногда эсхатологическим оптимистом назвать и нельзя. И следует назвать эсхатологическим пессимистом.

Второй мир

Вопрос: Я так понимаю, эсхатологический оптимизм подразумевает необходимое наличие реальности, которое существует параллельно материальному миру, а возможен ли эсхатологический оптимизм вне системы Платона и Гегеля, например с отказом от Бога и трактовки реальности как иллюзии? Ось «ухода в лес» у Юнгера подразумевает, что человек сам взращивает так называемый «второй мир». Каким должен был бы быть оптимизм для атеиста?

Дарья Дугина: Про Юнгера я до конца не уверена. В «Уходе в лес» он пишет о том, что религия может претендовать на создание человеку другой реальности. Для меня эсхатологический оптимизм невозможен при отказе от Бога или Единого или некоторого потустороннего начала, от трансцендентного Абсолюта. Хотя это апофатическое начало может быть в разных контекстах названо по-разному. С моей точки зрения, любая система, которая теряет Абсолют, теряет трансцендентную сущность, рушится и превращается не в эсхатологический оптимизм, а в нигилизм, в «неэсхатологический пессимизм», я бы так сказала. То есть для эсхатологического оптимизма должна существовать другая реальность — потусторонняя, которая связана с Богом, с апофатическим Единым, с Иным, с каким-то высшим другим началом. Юнгер это, кстати, не отметает.

Взгляд внутрь

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, где еще в жизни, в том, что окружает, нас мы можем встретить эсхатологический оптимизм?

Дарья Дугина: В нас самих. Когда мы живем среди пандемии, мы понимаем, что можем в каждый момент умереть, но при этом мы выстраиваем внутреннюю экзистенциальную оборону в отношении этой пандемии. Я отношусь к сторонникам тех, кто верит в ковид, кто принимает ковид как то, что есть. Я его трактую даже с точки зрения экзистенциального вызова, призыва к изменению, как шанс для пробуждения человечества. Мне кажется, что, если мы правильно прочтем те работы, о которых я сегодня говорила, если мы правильно помыслим нашу конечность, если мы правильно осознаем смерть, если мы в себе самих взрастим ощущение конечности, иллюзорности нашего тела и будем думать о том, что находится по ту сторону, то мы обнаружим эсхатологический оптимизм в нас самих.

Вопрос: Дарья Александровна, эсхатологический оптимизм для Вас, в первую очередь — столкновение с сакральным или же с профанным? То есть нацелена ли эта поэтико-философская доктрина на преодоление материального и встречу с абсолютным?

Дарья Дугина: Для меня эсхатологический оптимизм — это некоторое отталкивание от профанного в сторону сакрального, которое не обязательно предполагает столкновение с самим сакральным. То есть вы можете сделать волевой прыжок по ту сторону, но не стать носителем подлинного мистического опыта. Вы можете так и не выйти за свою границу, но при этом вы должны сделать все, чтобы за нее выйти. Эсхатологический оптимист неизбежно находится в профанном, он находится в данности и в иллюзии, но он ориентирован на сакральность. И сможет ли он достичь сакральности или нет — это неизвестно. Он идет по ту сторону, принимает решение о выходе по ту сторону, не зная о том, добьется ли он успеха или нет. В этом особенность эсхатологического оптимизма, в этом его близость к понятию Радикального Субъекта. Да, это сложное состояние: я нахожусь здесь, я нахожусь в этой реальности, она профанна, и я иду от нее к тому, что может меня и не принять. Все делается на мой страх и риск. Но это куда более интересно, чем быть «неэсхатологическим пессимистом».

Вопрос: Так, обязательно ли эсхатологическому оптимисту ждать зова снаружи?

Дарья Дугина: Нет, нет. Эсхатологический оптимист никогда не ждет зова снаружи. Он начинает свой путь, исходя из зова изнутри. То, что называлось у Хайдеггера «зовом бытия» или «зовом сознания» (Der Ruf des Gewissens). Либо это может быть экзистенциальный зов при столкновении человека со смертью, с конечностью. Это может быть зов изнутри, когда человек сталкивается с трагедией, с пандемией, с коронавирусом. На примере близких, которые умирают. Либо когда он сталкивается с острым осознанием конечности окружающего. Это острый зов. Зов должен произрастать изнутри. Снаружи его никогда не будет, а если и будет, то вы услышите его только тогда, когда у вас уже будет зов изнутри. Это как пророчество. Вы сможете его расшифровать только тогда, когда вы изнутри будете готовы к расшифровке. Иначе для вас это останется невразумительной абстракцией. Для меня до сих пор, кстати, загадка, как в платоновском «Государстве» вообще возможны законы, потому что в четвертой книге Платон пишет, что эти законы будут законами Аполлона, а законы Аполлона — это законы Пифии, то есть это некие коанические высказывания, которые еще нужно расшифровывать. Для меня всегда это было загадкой. Если у вас есть зов изнутри, если вы его в себе взрастите, тогда вы услышите зов снаружи. Но нельзя в этом смысле быть пассивным. Вы должны пытаться вызвать этот зов разными практиками — религиозными, экзистенциальными, через опыт внимания к миру. Если у вас нет такого зова, просто читайте книги, читайте всех, кого я сегодня перечислила — платоников, неоплатоников, Гегеля, Ницше, Чорана, Хайдеггера, Эволу. Через эти книги к вам этот зов и явится. Даже если он совершенно мимолетен, он может и задержаться в вас. Если он задержится, то тогда это будет замечательно. Тогда все и начнется.

Элиаде и Ницше

Вопрос: Можно ли назвать эсхатологическим оптимизмом систему, изложенную Элиаде в «Мифе о вечном возвращении»[29]?

Дарья Дугина: Я думаю, вполне.

Вопрос: Как слова из Ницше «Так говорил Заратустра» вписываются в концепцию эсхатологического оптимизма?

«Есть проповедники смерти; и земля полна теми, кому нужно проповедовать отвращение к жизни.

Земля полна лишними, жизнь испорчена чрезмерным множеством людей. О, если б можно было «вечной жизнью» сманить их из этой жизни!.. (…)

Вот они ужасные, что носят в себе хищного зверя и не имеют другого выбора, кроме как вожделение или самоумерщвление (…)

Они еще не стали людьми, эти ужасные; пусть же проповедуют они отвращение к жизни и сами уходят!

Вот — чахоточные душою: едва родились они, как уже начинают умирать и жаждут учений усталости и отречения»[30].

Дарья Дугина: Когда я говорила об эсхатологическом оптимизме, я упоминала о двух типах людей — о тех, которые просят показать им канатного плясуна, и о тех, которые принимают путь преодоления иллюзии через прыжок. Ницше следует читать драматически. У него могут быть и внутренние противоречия, и это хорошо, это значит, что его мысль жива.

Вопрос: У Ницше идея «вечного возвращения», как это совместимо с эсхатологией?

Дарья Дугина: А я бы хотела этот вопрос раскрыть подробнее, потому что он у меня сегодня возникал в голове, когда я готовилась к лекции. Эсхатология понимается мной не как темпоральная конечность мира, а как его конечность, ограниченность принципиальная, как его непреодолимая иллюзорность. Мир, который нам дан, не является вечным, а значит, он уже кончился. Вечным является мир Единого, мир Блага, мир Божественный, мир иной. К нему направлена моя воля. А конечность здесь понимается не как конечность мира как такового, а как конечность мира профанного, как конец иллюзии.

Шопенгауэр и Dasein Хайдеггера

Вопрос: Идея «мировой воли» Артура Шопенгауэра связана с эсхатологическим оптимизмом? Если да, то каким образом?

Дарья Дугина: Сегодня как раз перед нашим семинаром читала Шопенгауэра. У Шопенгауэра есть признание того, что все окружающее есть бессмысленность, и что исключительно волевой акт конституирует пространство. По сути дела, Шопенгауэр, особенно в трактате «О ничтожестве и горести в жизни»[31], приходит к выводу об абсолютном отсутствии смысла в окружающей нас реальности, о невозможности речи об иной реальности, отказе от описания ее, но при этом о жесткой концентрации на воле. Да, это вполне позиция эсхатологического оптимизма.

Вопрос: Как Dasein коррелируется с эсхатологическим оптимизмом?

Дарья Дугина: Сложный вопрос. Когда Dasein экзистирует аутентично, он находится в позиции эсхатологического оптимизма. Перед ним раскрывается смерть (Sein-zum-Tode). Так он сталкивается с самим бытием. Он осознает конечность мира. В этот момент Dasein, экзистирующий аутентично, и становится эсхатологическим оптимизмом. Осознание профанности мира вокруг (как поля das Man) и стремление к трансцендентному выхода из нее — это и составляет сущность аутентичного экзистирования Dasein’а.

По и Бодлер

Вопрос: Эдгар По — эсхатологический оптимист? Его последняя книга «Эврика» о нашей трагической вселенной, финальность которой тождественна раскрытию, заключенному в несчастье.

Дарья Дугина: Благодарю Вас, Валентин. Я об этом не думала. Обязательно перечитаю в этом контексте.

Вопрос: Что можете сказать о творчестве Бодлера в аспекте «Цветов зла»[32]?

Дарья Дугина: Для меня Бодлер тоже своего рода эсхатологический оптимист. У меня на полке на самом виду стоит томик Бодлера, подаренный Аленом де Бенуа — «Мое обнаженное сердце»[33]. Мне кажется, во французской декаданс-среде эсхатологический оптимизм очень чувствуется. Поэтому, да, как раз Бодлер — и именно Бодлер — вполне может считаться представителем эсхатологического оптимизма.

Радикальный Субъект

Вопрос: Какое место в концепции эсхатологического оптимизма занимает Радикальный Субъект[34]?

Дарья Дугина: По сути дела, Радикальный Субъект — это и есть носитель эсхатологического оптимизма, как и «дифференцированный человек» Эволы. Радикальный Субъект — это именно тот человек, который в отсутствии Традиции становится носителем этой Традиции, кто в то время, когда на небе нет звезд, говорит вопреки всему: «Восстань душа», «Auf! O Seele!», если цитировать барочного поэта Христиана Хоффмана фон Хоффмансвальдау. Поэтому, Елена, у Вас очень точное понимание. Именно эсхатологический оптимизм связан с концепцией Радикального Субъекта. Именно про это я хотела сказать, но воздержалась, а Вы догадались.

На стороне зла

Вопрос: Как вы относитесь к эсхатологическим пессимистам, которые служат фанатично силам зла, самой тьме, через грязные подлые дела на земле? Они ваши враги или, может быть, Вы философски к ним относитесь?

Дарья Дугина: Я отношусь к ним с уважением, потому что, если человек выбирает волевую стратегию, если он признает конечность этой иллюзии, даже если он осознанно идет на разрушение этой иллюзии, то я воспринимаю это как волевой акт, и, безусловно, для меня это ценно. Но, другое дело, конечно, что я предпочитаю находиться в пространстве эсхатологического оптимизма, осуществляя положительное волевое решение — попытку выйти из этой иллюзии в направлении неизреченного Верха, непознаваемой бездны вверху. Меня эта концепция гораздо больше привлекает. Зло легко найти и легко увидеть. Для того чтобы увидеть зло, нужно идти вверх, а не вниз. Зло и то, что, на самом деле, страшно, то, что пугает, может быть достижимо наверху. Я говорю это с точки зрения христианского мистицизма. Вспомните: больше всего бесов приходит именно к монахам, к священнослужителям. Именно они испытывают самые страшные муки, когда осознают силу своего греха и глубину своего грехопадения. Они-то и призваны держать свой ум в аду. Представьте, святые люди, которые мучаются, терзаются бесами, они и познают настоящее зло. А не какие-то мелкие пакостники. Потому что, когда вы идете вверх, движетесь в направлении Абсолюта, только тогда вы начинаете понимать, насколько там впереди страшно. А сколько в этом движении может обнаружиться несовершенств внутри вас самих… Зла не надо искать специально. Его, во-первых, достаточно, а во-вторых, истинный объем зла открывается только при приближении к чистому Благу.

Гностики

Вопрос: Гностические системы — это скорее эсхатологический пессимизм или оптимизм?

Дарья Дугина: Вот с гностиками — сложно. Изначально я хотела про них говорить, но потом поняла, что я просто не смогу все объять. Гностические системы бывают разными. Мне кажется, что гностики все же — это эсхатологические пессимисты, но при этом они все равно тоже могут иметь какое-то эсхатологически-оптимистическое измерение. Здесь нужно смотреть, кого именно вы имеете в виду. Сейчас мне только гностик Валентин приходит в голову. Хотя есть и другие намного более пессимистичные системы и авторы. Мне кажется, что Валентин был вполне себе гностическим эсхатологическим оптимистом. Но гностицизм, безусловно, требует отдельного исследования. В этой лекции я в большей степени фокусировалась на платонизме. Поэтому я думаю, что, если я буду разрабатывать доктрину эсхатологического оптимизма дальше, то я, конечно, уделю особое внимание и гностицизму.

Фэнтэзи

Вопрос: Ваше отношение к философии фэнтези. Стоит ли искать глубинные смыслы в работе Warhammer и «Игре престолов»?

Дарья Дугина: Ой, про эсхатологический оптимизм в «Игре престолов» я совсем не задумывалась. Хотя, глубинный смысл надо искать везде и всегда, во всем, что нас окружает. Даже в кинематографе. То, что вы видите на экране и что якобы сделано на потребу непросвещенной недалекой публики, есть ни что иное как результат работы трехсот лет истории философии, если не четырехсот. Та реальность, которую мы принимаем за подлинную, на самом деле — работа конструирования Нового времени. Если бы античные философы видели любой элемент нашей реальности, они бы совершенно иначе его воспринимали, нежели мы. Они бы воспринимали то, что мы называем «реальность», лишь как доксу, мнение, но не как то, что есть на самом деле. Поэтому, я думаю, во всем нужно искать глубокое измерение. В фэнтези, в том числе и в «Игре престолов», в частности. В «Игре престолов» я больше люблю прослеживать проблемы геополитического противостояния, Севера и Юга, двух цивилизационных моделей — культурологической цивилизации Кибелы и цивилизации Аполлона. Warhammer я не знаю, я никогда не играла в компьютерные игры.

Эсхатологический пессимизм

Вопрос: Такой вопрос еще, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про эсхатологический пессимизм, полностью ли он противоположен оптимизму?

Дарья Дугина: Нет, он не полностью противоположен, потому что он тоже эсхатологический. Он подразумевает мир как нечто конечное, тленное и профанное, но при этом он считает, что необходимо воздержаться от каких-либо действий, поскольку все бесполезно. Такой эсхатологический пессимизм — это нигилизм в его худшем проявлении. Фактически, он ведет к пассивному принятию этого профанного мира. Это, по сути, как остывание тела. Это грустная и пассивная позиция, основанная на понимании того, что все конечно и все кончено. Чоран, кстати, мечется между этими эсхатологическим пессимизмом и эсхатологическим оптимизмом. У него в некоторых работах есть прямой призыв к восстанию. Он как будто говорит: «Все бессмысленно, поэтому я должен в себе взрастить противостояние этому бессмысленному. Зачем? Я сам не знаю. Да, это будет так же бессмысленно, но все равно я должен взрастить в себе это начало, я должен взрастить в себе противостояние». Его бросает из глубокого эсхатологического пессимизма в эсхатологический оптимизм.

Вопрос: Получается, что в условиях последних времен две противоположные позиции — эсхатологический оптимизм, как радикальное непринятие смерти и тьмы, и эсхатологический пессимизм, как пассивное принятие смерти и согласие с растворением в ничто — каким-то образом сочетаются и имеют схожие пропорции. При первом рассмотрении их сложно отличить, это напоминает проблематику Радикального Субъекта и его дубля [35] . Что Вы думаете по этому поводу?

Дарья Дугина: Гениальный вопрос! Очень, очень тонкий. Да, это, действительно, похоже на Радикальный Субъект и его дубль. То есть, вроде бы, одновременное принятие профанности мира, его конечности. Но в одном случае — это принятие на себя волевого решения по его преодоления, с другой стороны — это отказ от каких-либо действий. Да, это очень интересная тема.

Вопрос: «Миф о Сизифе» [36] Камю свидетельство эсхатологического пессимизма?

Дарья Дугина: Да, это именно тот момент, когда мы имеем дело с настоящим эсхатологическим пессимизмом.

Вопрос: Значит ли, что на пике достижения определенного духовного состояния как восхождения и преодоления себя, как человека, стирается грань между эсхатологическими оптимистами и пессимистами, где оба в конечности и перед бесконечным сливаются с ничто?

Дарья Дугина: Я бы так не сказала. Состояние выхода, трансгрессии, в принципе, может быть довольно схожим, но при этом опыт выхода эсхатологического оптимиста будет все же представлять некоторое единение с Божественным, с потусторонним миром, с Абсолютом. В то время как опыт эсхатологического пессимиста будет опытом столкновения с ничто. И, на мой взгляд, здесь идет речь о разных ничто — о ничто сверху и ничто снизу. Мне несколько неудобно рассуждать про такие вопросы, потому что мы уже вышли в горизонты мистики — ничто сверху, ничто снизу. Но я бы ответила Вам именно этими словами: у эсхатологического оптимиста есть цель выхода к бездне сверху, а у эсхатологического пессимиста есть только перспектива падения в бездну снизу.

Камю и Батай

Вопрос: Можно ли «прыжок веры» Кьеркегора считать признаком эсхатологического оптимизма?

Дарья Дугина: Да, возможно: у Кьеркегора довольно много элементов эсхатологического оптимизма. То отчаяние Авраама, которое сопровождает жертвоприношение Исаака… Вот это осознание необходимости столкновения со смертью, возможно, также является признаком эсхатологического оптимизма.

Вопрос: Жорж Батай оптимист или пессимист?

Дарья Дугина: Я думаю, что он — эсхатологический пессимист, раз он обращает свой взгляд на нижнее ничто, движется в бездну снизу. Я очень люблю Батая, особенно его работы «по внутреннему опыту»[37], где он разбирает мистику, трансгрессию, и его прозу тоже. Но все же он — эсхатологический пессимист.

Акселерационизм

Вопрос: Являются ли акселерационисты эсхатологическими оптимистами?

Дарья Дугина: Мне кажется, нет. Они не ассоциируют с материей конечность, тленность. Они принимают эту материю, они живут по ее законам, стараются следовать за ней, подражать ей. Они принимают неизбежность движения этой профанической материи, принимают ее в себя целиком.

Вопрос: Как отличить ничто верхнее от нижнего в условиях абсолютного конца: не есть ли, в конечном счете, эти две бездны — одно?

Дарья Дугина: Мне кажется, этот вопрос риторический. Мне страшно брать на себя функцию ответить на него. Сказать: «Ну что Вы, верхнее ничто принципиально отличается от нижнего. Верхнее следует определять по таким признакам, а нижнее — по таким». Так можно было бы поступить, но это — ложный путь. Вопрос, как отличить бездну сверху от бездны снизу — это вопрос, который, мне кажется, тревожил очень многих глубоких мыслителей, философов, писателей. И я думаю, что далеко не все из них — даже гении — нашли ответ на этот вопрос. Так что давайте оставим этот вопрос открытым.

Ведущий: Спасибо большое, Вам, Дарья, за то, что согласились выступать на нашем лекториуме, это была потрясающая лекция.

Эсхатологический оптимизм и метафизика войны[38]

Вкусившему от горнего, легко пренебречь дольним; не вкусивший от горнего подобен скоту, дольним наслаждающемуся.

Несчастье быть. Пессимизм по-румынски

Введение концепта. Ключевые авторы

Здравствуйте, друзья и коллеги! Сегодня я хотела бы поговорить о теме эсхатологического оптимизма. Тема звучит броско, ярко и красиво, но то, что сегодня я собираюсь вам озвучить — это всего лишь гипотеза, набросок философского подхода. Когда я работала с текстами Чорана, Эволы, Юнгера и других мыслителей, мне хотелось объединить их учения в одну группу, обозначить одним именем. Долгое время я не могла найти для них обобщающего понятия. Было очевидно, что это должно было быть как-то связано и с резким апокалиптическим чувством приближающегося конца, но при этом и с волевой ориентаций на участия в битве, на восстание. Слово «традиционализм» подходило для ряда авторов: в меньшей степени — для Чорана и Юнгера, в большей — для Эволы, но тем не менее не описывало в достаточной мере суть того, что меня в их теориях привлекало.

Сегодня попробуем разобрать три основные концепции:

• философию Эмиля Чорана в более широком контексте румынской метафизики ХХ века;

• концепции Юлиуса Эволы, прежде всего — его воззрения, касающиеся темы войны, типов героизма, восстания против современного мира, тезиса «оседлать тигра»;

• творчество Эрнста Юнгера — прежде всего, на основе его довольно известного манифеста «Уход в лес», революционного и яркого, с которым здесь многие должны быть знакомы.

Эсхатологический оптимизм — это не готовая и законченная концепция, не общепризнанная категория в философско-исторической традиции, это лишь гипотеза, предложение по прочтению, по интерпретации текстов. Это комплекс воззрений, которые базируются на признании материального мира своего рода иллюзией, но с одновременным принятием решения о волевом сопротивлении этой иллюзии.

Тут есть две установки, которые нужно зафиксировать.

Первая: тот мир, который нас окружает, непосредственная данность — это иллюзия. Помните, у Рене Генона были важные слова: «La fin d’un monde n’est jamais et ne peut jamais être autre chose que la fin d’une illusion»[39]. («Конец мира никогда не является и не может являться ничем иным, кроме как концом иллюзии»).

Вторая: окружающий мир совершенно бессмысленен, он потерял смыслы, он является жертвой регресса, «он истлел», по Аполлинеру. Les dentelles s’abolissent — одна из моих любимых фраз. Речь идет об «истлевании кружевов смысла». Это чувство абсолютной потерянности в разных философских контекстах может быть названо «богооставленностью», «отсутствием смыслов» или «Кали-югой». Про Кали-югу мы сегодня еще поговорим. Сразу замечу, что этимология слова «Кали-юга» (kali-yuga) происходит не от имени богини Кали (Kālī — черная), а от имени демона Кali, чье имя означает «смешение», «потрясение», «насилие». Есть еще санскритский термин kāla («время», а также «время смерти»), но это третий семантический узел. Все эти концепции в индуизме строго различаются. Для меня это было интересным откровением, с которым я ознакомилась во время подготовки к этой лекции. В индуистской эсхатологии финальная битва, которая завершит конец времен, будет битвой богини Кали (благой) против демона (асуры) Кали или против самой Кали-юги как эпохи правления асуры Кали. Вместе с тем, Кали — это ипостась Шивы, бога вечности. Можно сказать, что Кали-вечность будет сражаться с Кали-временем и победит его. Тогда придет десятый аватара Калки. Вот сколько смыслов сразу в Кали-юге.

Соответственно, в стратегии сопротивления миру как иллюзии ключевым моментом является война. Это вызов миру, восстание против него, желание его подчинить священной воле, оседлать его как силу, как поток и произвести в нем переворот во имя высших ценностей. Каких ценностей? Здесь мы пока остановимся, потому что следует двигаться последовательно, чтобы не скатиться в банальность.

Для тех авторов, которых мы сегодня рассматриваем, вопрос, ради чего, ради какой цели ведется метафизическая война, не совсем очевиден. Подчас для них самих это большой знак вопроса. Авторы, которых мы разберем, практически всегда говорят о необходимости войны и восстания, но вот для чего эта война, это восстание, эта революция часто не называется напрямую, составляет фигуру умолчания. В этом есть апофатическое — подобно тому, как во времена апостолов в Афинском Ареопаге стоял алтарь «Неведомому богу». Эти авторы опасаются говорить, что там или кто там по ту сторону иллюзии — Бог или не Бог, или что-то Превысшее. Они предпочитают оставлять это место пустым. Мы и не будем его заполнять, это не наша цель. Наша цель — разобраться в том, как, учитывая иллюзорность мира, можно противостоять ему, и зачем это нужно, какова мотивация этого переворота, восстания и этой борьбы.

Принципы эсхатологического оптимизма: опыт разрыва

Зафиксируем основные положения, которые представляются нам наиболее важными в эсхатологическом оптимизме.

Первое. Эсхатологический оптимизм у авторов, которых мы сегодня рассматриваем, и тех, которых мы не рассматриваем, но будем рассматривать в дальнейшем, связан с опытом разрыва. У Юлиуса Эволы опыт разрыва дан в формуле la rottura del livello. Порыв с иллюзорностью и приход к иному, разрыв инертности материи, привязки к этой материи, отделение себя от мира, который есть данность и одновременно есть иллюзия.

Второе. Это — иерархия. Эсхатологический оптимизм считает, что в мире есть высшее и низшее, есть то (иное) и есть это (данное). Это противостояние образует войну. Война, что ведется в рамках эсхатологического оптимизма, это война иллюзорности, т. е. низшей данности, с тем, что находится по ту сторону, что является нас превосходящим наши границы. Это то, что неоплатоники называли ἐπέκεινα τῆς οὐσίας (эпикейна тес оусиас), «по ту сторону сущности». Эту формулу используют, чтобы сказать об апофатическом Едином, о высшем начале.

Несчастье «быть между» и преодоление времени

В эсхатологическом оптимизме одной из самых важных характеристик является несчастность. Человек, который бросает вызов данности, идет на восстание, провозглашает категорическое «нет», выражает тотальное несогласие с тем, что вокруг него — такой человек является несчастным. Ведь он отказывается от состояния, который Ницше обнаружил у последних людей: «Счастье найдено нами», — говорят последние люди и моргают».[40] Он отказывается от зрелищ, развлечений, от созерцания канатного плясуна. Он хочет иного, он бросает вызов данности, и он рискует, так как он бросает вызов и самому себе, направляя свою волю и посылая свой внутренний удар вовне.

Пытаясь выйти за границы себя, эсхатологический оптимист, этот «метафизический пограничник», пребывает в сфере одновременно удержания и данного и броска к не данному, на границе потустороннего и здешнего. Такова структура разрыва — его руки разведены в разные стороны: одна держит небо, а другая попирает землю, пытается от нее оттолкнутся.

В эсхатологическом оптимизме важной характеристикой является необходимость преодоления времени. Время, согласно Платону, это движущееся подобие вечности. Но это подобие в чем-то бракованно. Во имя возврата к вечности оно должно быть преодолено.

Крайне скептическое рассуждение о времени мы встречаем у Чорана — особенно ярко в работах, посвященных истории, где Чоран радикально критикует историю как таковую, говорит о том, что необходимо пробить дно времени и вырваться к вечности. Мы встречаем это и у Юнгера, когда он утверждает, что тот, кто уходит в лес, помещает себя на территорию вечности. Он не работает в плоскости времени, он не подвержен ни прогрессу, ни регрессу. Он меняет свой вид — отныне он больше не состоит из того, из чего состоит время.

Неизбежность существования «между», человеческая фигура, с одной поднятой, а другой опущенной рукой, которую мы можем увидеть на многих традиционных изображениях[41] — вот эта фигура обозначает заброшенность в область, расположенную между тут и там. Сейчас на ум пришли египетские изображения божеств, парящих в промежуточном пространстве, без прикосновения к чему-либо. Они находятся между апофатическим здесь и апофатическим там. Постепенно вырисовывается фигура метафизического пограничника — эсхатологического оптимиста, человека, который существует на разрыве, на грани, между двумя мирами.

Предшественники эсхатологического оптимизма

Когда я взялась разбирать проблему эсхатологического оптимизма и делала первую вводную лекцию на проекте «Сигма», я начинала с Платона. И я тогда сказала, что платонизм — это опыт эсхатологического оптимизма. Потом, через какое-то время работы над темой, я поняла, что это была анахроничная попытка увидеть в Платоне то, что на самом деле проявляется только в нигилистическую эпоху. Поэтому поправкой к моей первой лекции станет видение эсхатологического оптимизма как процесса, который проявляется в конце XIX-го — начале XX-го веков. Предшественниками эсхатологического оптимизма являются эсхатологические пессимисты — те, кто вскрывают нигилистическую сущность Модерна, кто видят в Новом времени и его культуре лишь ничто и сталкиваются с этим ничто, но отчаянно, пассивно.

Фридрих Ницше представляет собой предвестника эсхатологического оптимизма. Какие-то его работы и фрагменты можно прочесть с точки зрения эсхатологического оптимизма — особенно пассажи про преодоление «стадии льва» и «фазы младенца» в превращениях духа, про «играющего бога» Диониса. Но тем не менее, его философия находится в конце старого начала. Это — пограничная область между старым началом и новым. Тут я обращаюсь к характеристике Мартина Хайдеггера. В его анализе формулы Ф. Ницше «Бог мертв»[42] Ницше описан как выразитель последней стадии европейской метафизики, т. е. старого начала.

Лучиан Блага: Великий Аноним, трансцендентальная цензура, онтологические мутанты

Переходим теперь непосредственно к эсхатологическому оптимизму. Здесь начинается самое интересное. Для меня абсолютным примером эсхатологического пессимизма долгое время являлся Эмиль Чоран. Более депрессивного и трагического мыслителя я не встречала. Каждый раз, когда у меня случался приступ меланхолии, я к нему обращалась. Чоран стал для меня эквивалентом «Gloomy Sunday» или музыки Диаманды Галас. Это как вопль отчаяния, крика, безупречное стилистически выражение болезненного восприятия реальности. Я бы, наверное, и считала Чорана таким уникальным и одиноким гением, если бы не познакомилась с трудами Лучиана Благи и не поместила Эмиля Чорана в контекст глубоко трагической румынской философской мысли ХХ века.

Мы начинаем введение в Эмиля Чорана через другую ключевую фигуру румынской философии — через Лучиана Благу (1895–1961). Блага — румынский философ и культуролог. Его самая известная работа — «Трилогия культуры»[43]. Я читала ее на французском, по поводу перевода на русский язык мне ничего не известно. Недавно начала его изучать и тут же поняла, что фигура — великая и сильно недооцененная.

Лучиан Блага — автор невероятной онтологической теории о том, что мир был создан Великим Анонимом (le Grande Anonyme)[44]. Блага гностик, но с очень странным оттенком. Это не прямолинейный гностицизм. В нем есть что-то очень русское, изломанное, дионисийское, смешанное, безумное. Блага говорит, что человек заброшен в мир, созданный Великим Анонимом методом вычитания, а не прибавления.