И. Крашевский

ФАВОРИТКИ КОРОЛЯ АВГУСТА II

Перевод с польского под редакцией Н. С. Лескова

Исторический роман

И. Крашевский

ФАВОРИТКИ КОРОЛЯ АВГУСТА II

Перевод с польского под редакцией Н. С. Лескова

Исторический роман

Анна Констанция графиня Козель,

урожденная фон Брокдорф

Часть первая

Часть первая

I

В королевском замке саксонской столицы все было тихо, грустно и уныло, словно все как бы вымерло. Ночь стояла осенняя, хотя шел только конец августа, когда бывают еще и веселые дни и теплые ясные ночи, холодные ветры дуют еще очень редко, и только кое-где виднеется желтоватый лист на деревьях.

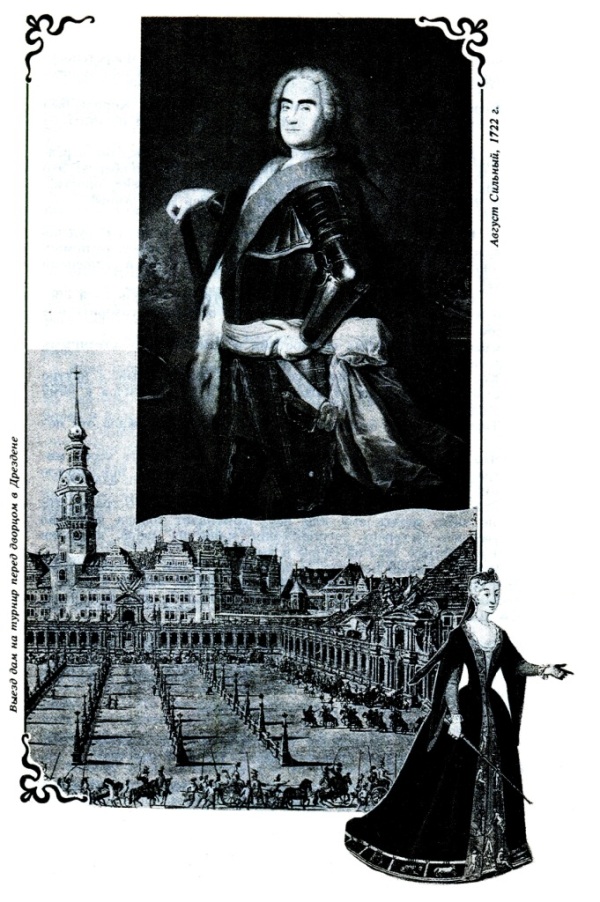

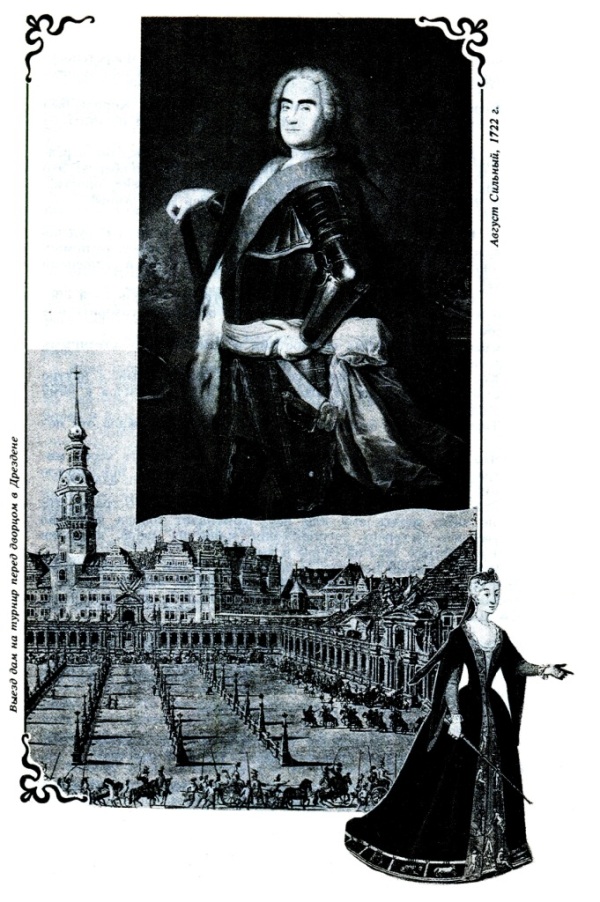

Однако, в тот вечер, с которого начинается наша повесть, дул резкий северный ветер и черные нависшие тучи волоком тянулись одна за другой по небу, на свинцовом своде которого изредка мелькала на мгновение звездочка и сейчас же быстро гасла в густых облаках. На площадке у ворот замка молча расхаживали часовые. Окна королевских покоев, откуда так часто лил свет веселых пиров и слышалась музыка, теперь были темны и закрыты. Это было явление необыкновенное для царствования короля Августа, который имел прозвание «Сильный». Такое прозвание как нельзя более шло королю, который отличался своею силою во всем: он ломал подковы и людей, горе и злосчастье, а его ничто не могло сломить. По всей Германии, да, пожалуй, и по всей Европе славился блистательный королевский двор, перед которым все другие дворы меркли; ни один не превосходил его пышностью, вкусом и тонким разнообразием развлечений; никто не мог сравняться со двором Августа. Но в этом году, однако, Августу было невесело: швед отбил у него на выборах польскую корону. Король, едва не низвергнутый с престола, почти изгнанный из королевства, вернулся в свое курфюрстское гнездо и оплакивал свои потери, бесполезно затраченные миллионы и черную неблагодарность поляков… Саксонцы не могли в толк взять, как можно было не прославлять и не любить такого благородного и милого короля и как можно было отказываться от чести быть убитым для его удовольствия. Сам Август еще меньше добрых саксонцев был способен понять что-нибудь во всей этой истории, но мысль о неблагодарности преследовала каждое его воспоминание о Польше, так что наконец при нем стали избегать всякого разговора и о Польше, и о шведском короле, и о тех неудачах, которые некогда клялся исправить Август Сильный.

По возвращении Августа Дрезден уже начинал веселиться, чтобы рассеять как-нибудь своего государя, и только в этот вечер странная тишина царствовала в замке. Почему — этого никто не знал. Известно было, что король не уезжал ни в один из своих загородных замков; ярмарка в Лейпциге еще не начиналась; в городе и при дворе незадолго перед этим шли толки, что наперекор шведу Август прикажет давать балы, маскарады, карусели с тем будто, чтобы показать счастливому сопернику, что он, Август, совсем не сокрушается о своей минутной неудаче.

Немногие прохожие, которым доводилось в эту пору проходить по прилегавшим к замку улицам, поглядывали на окна и удивлялись, что там так рано наступила тишина. Но если бы кто, миновав большие ворота и первый двор, мог пробраться на внутреннюю площадку, тот увидел бы, что эта тишина была обманчива: замок не спал или, лучше сказать, спал только одним глазом — во внутренних же его покоях шло оживленное веселье.

Стража не впускала в эти апартаменты никого, кроме тех, кого там ждали.

Несмотря на ветер довольно суровой ночи, во всем первом этаже все окна были открыты настежь, из-за занавесей ярко блистал свет бесчисленного количества свечей, отражаемых множеством зеркал. Из дворцовых залов ежеминутно волною вырывался на площадку гомерический смех, который, отражаясь от каменных стен башен, раскатывался продолжительным эхом и пугал стоящую в молчании стражу.

Этому смеху вторил говор, то тихий, то громкий, то возрастающий, то падающий до слабого шепота, то наконец совершенно замолкавший… И снова оживлялись речи, и тогда над шумом разговора раздавались взрывы хохота и рукоплесканий: то был смех царственный, раскатистый, смелый, который не боится, что его кто-нибудь осудит и пересмеет. При каждом таком взрыве часовой, расхаживавший с алебардой на плече под окнами, вздрагивал, поднимал кверху голову, вздыхал и шагал далее.

В этом ночном пире, происходившем под вой ночной бури, среди спящего замка и смиренно замолкавшей столицы, было что-то страшное…

Тут веселился король…

По возвращении из Польши такие ночные пирушки — немноголюдные, в кругу лишь нескольких приближенных, которых назовем, пожалуй, королевскими друзьями, — стали случаться гораздо чаще, чем прежде.

Август, побежденный неказистым Карлом XII, которого тогда в насмешку называли «полуголовым», стыдился показать глаза в многолюдные собрания, а между тем искал забав и развлечений, чтобы забыться, и потому собирал около себя кружок своих любимцев и пировал с ними. Здесь рекой лилось золотистое венгерское, которое ежегодно специально привозилось ко двору Августа из Венгрии, и самые неистовые кутежи шли вплоть до утра, пока наконец все собеседники его величества, перепившись, мало-помалу не сваливались под стол, где и засыпали без особого почета, между тем как самого разгулявшегося короля его верный Гофман отводил в опочивальню и укладывал в постель.

В этот кружок излюбленных жрецов Бахуса допускались очень немногие: тут были только самые преданные и самые любимые люди Августа. Особы, не пользовавшиеся большим его расположением, вероятно, и не захотели бы там быть, потому что после нескольких бокалов король для тех, кого недолюбливал, становился небезопасен: силища у него была геркулесова, гнев олимпийский, а власть неограниченная… В обыкновенные дни, когда он на кого-нибудь гневался, у него по лицу пробегала будто кровавая туча, глаза блистали и дрожали щеки, он отворачивался от того, кто его раздражал, и удерживался от вспышки, но за стаканом вина этого удерживания не было, и тогда… Не один уже вылетал из окна и падал на камни мощеного двора, чтобы более никогда не подниматься!

Гневался Август редко, но зато гнев его был страшнее грозы небесной. В обыденной жизни не было государя, добрее и любезнее Августа. Замечали даже, что чем меньше он кого любил, тем любезнее он тому улыбался, и часто накануне ссылки в Кенигштейн, где его некоторые бывшие фавориты высиживали десятки лет в строгом заключении, Август обнимал обреченного в тюрьму и ласкал его как самого лучшего друга.

Но как бы там ни было, в описываемое время государю необходимо было развлекаться. Что же удивительного, если усердные люди прилагали особые старания?

Среди пирушки приводили двух голодных медведей и стравливали их или подпаивали нарочно завзятых недругов и потом подзадоривали одного против другого. Это было самое любимое развлечение короля, и если пьяные Фицтум, Фризен или Гойм после площадной перепалки на словах схватывались наконец врукопашную, король торжествовал и надрывался от веселого смеха… Это была одна из его невинных забав.

Поссорить своих приближенных между собою королю было очень нетрудно, потому что он всегда знал, кто с кем дружен, кто кого ненавидел, кто сколько захватил у него непозволительным образом денег из казны.

Он знал, что замышлял каждый придворный, а если не знал, то отгадывал… Кто все это ему нашептывал, о том все напрасно ломали себе головы и в конце концов дошли до того, что никто никому ни в чем не верил: брат боялся брата, муж скрывал свои мысли от жены, отец опасался сына… А король Август Сильный, видя все это, лишь потешался над всей своей дворней.

Август не уважал людей и свысока смотрел на житейскую комедию; можно сказать, что презирая других, он даже не уважал и своих ролей в жизни: и Юпитером, и Геркулесом и даже Бахусом он бывал самому себе в тягость.

В этот вечер король чувствовал такую грусть и тоску, что решил собрать всех своих министров, любимцев и придворных, напоить их и хорошенько перессорить, чтобы немного позабавиться.

Среди освещенной залы, одну стену которой занимал сверкающий хрусталем и серебром буфет с серебряной, в золотых обручах бочкой на самом видном месте, стоял длинный стол, за которым сидели товарищи королевских забав.

Тут были вновь прибывшие графы — Тарапель Лагнаско из Рима, Ваккербарт из Вены; затем придворные — Вацдорф по прозванию «мужик из Майнсфельда», Фюрстенберг, Имгоф, Фризен, Фицтум, Гойм и наконец несравненный по своим шуткам, по своему неисчерпаемому остроумию, всегда серьезный и хладнокровный, но способный рассмешить всех и каждого, барон Фридрих Вильгельм Киан.

Король сидел в расстегнутом камзоле и жилете, подпершись локтем, погруженный в грустные думы. Его красивое лицо, обыкновенно ясное и покойное, теперь было омрачено предчувствием какого-то близкого горя. Перед ним стоял только что опорожненный бокал… Несколько пустых бутылок доказывали, что беседа началась уже давно, но на лице короля не было заметно хмеля… Янтарная влага не позлатила его мрачных дум.

Придворные балагурили и шутили, стараясь развлечь государя, но ничто не помогало: Август сидел, задумавшись, и, казалось, не слушал.

Обеспокоенные собутыльники искоса поглядывали на своего приунывшего владыку: веселье не ладилось.

На противоположном конце стола сидел также мрачный, нахмуренный Киан и, как бы подражая королю, тоже оперся на руку, также вытянул ноги и также вздыхал, уставясь глазами в потолок.

Он был грустен до смешного.

— Послушай, — шепнул Фюрстенберг, толкая локтем Ваккербарта (оба они были уже под хмельком), — посмотри, сделай милость, на нашего короля!.. Ведь это прескверно, что его сегодня ничем развеселить нельзя!.. Одиннадцатый час… он должен быть уже в полном кураже, а между тем… Право, это наша вина!

— Ну, я на себя этого не беру! Я здесь гость, — возразил Ваккербарт, — а что до вас, то, зная короля ближе, вы бы действительно, кажется, должны придумать, как помочь.

— Чем тут поможешь? Ясное дело, ему Любомирская надоела, — ввернул слово Тарапель.

— Ну, говоря по правде, я думаю, что и шведов ему тоже не очень легко переварить! — прошептал Ваккербарт.

— Эге! Шведов-то мы скоро забудем, их за нас кто-нибудь другой поколотит; в этом я твердо уверен, и нам тогда придется собирать только плоды… — заговорил, качаясь, Фюрстенберг. — Нет, не шведы его огорчают… а ему действительно надоела Любомирская… Нужно будет ему найти другую женщину.

— Да разве это так трудно? — шепнул, снова пожав плечами, Ваккербарт.

— Ну, вам и надо было опять разыскать в Вене другую Эстерле, — засмеялся Лагнаско.

И придворные начали шептаться между собой так тихо, что уж ничего не было слышно, потому что король, казалось, пробудился от сна и, обведя глазами своих собутыльников, остановил взор на бароне Киане, который продолжал сидеть в своей трагикомической позе. Взглянув на него, государь прыснул гомерическим хохотом.

Ничего более не требовалось всему обществу, чтобы разразиться, подобно эху, веселым смехом, хотя половина собеседников даже и не знали, чему его величество изволил рассмеяться. Один только Киан не шевельнулся и не дрогнул.

— Киан, — заговорил король, — что с тобой? Не изменила ли тебе любовница? Не обеднел ли ты, не обидел ли тебя какой недруг? Ты похож на Прометея, которому сказочный коршун выклевывает печень!

Киан повернулся в сторону короля тихо, как деревянная кукла, и глубоко вздохнул. От этого вздоха стоявший около него канделябр с шестью свечами загас и дым пополз по зале.

— Что с тобой, Киан? — спросил снова король.

— Я скорблю о несчастной участи нашего любезнейшего монарха! — важно отвечал Киан. — Какая печальная доля! Рожденный для счастья, с ангельской красотой, с геркулесовой силой, с возвышенным сердцем, непобедимым мужеством, словом, рожденный для того, чтобы видеть у своих ног целый свет, ты не имеешь ничего.

— Да, это правда! — сказал, насупив брови, Август.

— Конечно, правда. Помилуй, нас тут пятнадцать человек, и ни один из нас не умеет развлечь тебя; любовницы твои тебе изменяют или стареют, вино киснет, деньги у тебя воруют, а когда вечерком ты захочешь отдохнуть в веселом приятельском кругу, твои верноподданные окружают тебя с унылыми, похоронными лицами. Не должно ли все это приводить в отчаяние всякого, кто тебя любит?

Август усмехнулся, дрожащей рукой схватил бокал и ударил им по столу. Из-за буфета выскочили два карлика, как две капли воды похожие один на другого, и встали перед королем.

— Слышь-ка, Трам, — крикнул Август, — вели подать нашей амброзии! Киан будет виночерпием. Это вино, которое мы до сих пор пили, разбавлено водой!

Амброзией называлось королевское венгерское вино, которое приготовлялось специально для Августа из лучших виноградных лоз в Венгрии. Это было всем винам вино, густое, как сироп, сладкое и мягкое, а крепость его была такова, что оно могло свалить с ног любого гиганта.

Трам и его товарищ исчезли, и через минуту явился мавр в восточном костюме; он нес на серебряном подносе громадную флягу венгерского. Все встали и приветствовали ее низким поклоном. Осмотрел ее и король и весело сказал:

— Ну, Киан, хозяйничай!

Киан поднялся… На другом подносе карлики несли рюмки, но эти рюмки не понравились новому подчашему[1]; он шепнул что-то карликам, те побежали своими маленькими шажками за буфет и быстро явились с новой посудой.

С важностью сановника, сознающего значение возложенного на него поручения, Киан принялся расставлять рюмки. Посреди стоял прелестный королевский бокал весьма приличного объема, а вокруг него хотя меньшие, но все-таки довольно объемистые рюмки министров, за которыми выстроились рядком мелкие, с наперсток величиною, рюмочки.

Все с любопытством смотрели на эти приготовления. Киан тихонько поднял флягу, чтобы не взболтать осадка, и стал осторожно наливать. Сначала он наполнил всю мелочь. Невелики были эти рюмочки, но зато их было так много, что вина из фляги почти наполовину убыло. Очередь была за министерскими стаканами; среди всеобщего молчания подчаший их наполнил. Между тем вино во фляге убывало более и более, и когда пришла очередь наполнить наконец королевскую чашу — драгоценной влаги не хватило. Киан сцедил в королевский бокал несколько капель и, взглянув на Августа, остановился.

— Однако, хорош же из вашей милости выходит подчаший! — рассмеялся король. — Я у тебя очутился самый последний. Что ж это должно значить?

Окружающие смеялись.

— Ваше королевское величество, — начал, ставя на стол порожнюю флягу, Киан, который нисколько не смутился и не растерялся, — не знаю, что это вас удивляет. То, что я здесь сделал с вином, ваши министры делают ежедневно с доходами государства. Сначала набивают карман мелкие чиновники, потом то же самое делают те, что повыше, им подражают государственные сановники, а когда дойдет дело до королевского бокала, смотришь, и не осталось ничего.

Король захлопал в ладоши и, окинув насмешливым взглядом присутствующих, сказал:

— За твое здоровье, Киан! Вот так басня, эзоповой стоит! Однако, пусть подадут для меня другую флягу!

Мавр уже нес поднос с амброзией. Все смеялись, потому что смеялся король, но смех у всех выходил неискренний; все искоса поглядывали на Киана, который, взяв самую маленькую рюмку, провозгласил здоровье саксонского Геркулеса. Вся кутящая компания упала на колени, рюмки и бокалы поднялись вверх, и радостный крик потряс воздух.

Король чокнулся с бароном, выпил свой стакан и, ставя его на стол, сказал:

— Будем говорить о чем-нибудь другом.

На эти слова Фюрстенберг встал со своего места и проговорил:

— О ком можно теперь говорить, государь, как не о тех, которые царят и днем и ночью? О ком можно теперь думать, как не о женщинах?

— Что же, и прекрасно! — подтвердил король. — Пусть каждый опишет нам свою милую… Господа, внимание! Фюрстенберг начинает!

При этих словах король ухмыльнулся, а на лице Фюрстенберга выразилось сильное смущение.

— Государь дает мне первенство, — отвечал любимец и наперсник Августа. — Значит, от аргусова ока нашего милостивого монарха ничто не может укрыться. Он меня знает, я ему не стану лгать, и вот он меня на смех поднимает! Ваше величество, — заключил он, складывая подобострастно руки, — я прошу всемилостивейше, увольте меня от этой обязанности!

— Нет, нет! — послышалось со всех сторон. — Ведь называть имен не нужно, портрет пусть будет безымянный, а приказ государя свят и ненарушим. Начинай, Фюрстенберг!

Все присутствующие отлично знали, почему молодой человек так неохотно соглашался приступить к этому описанию. Он ухаживал за сорокалетней вдовой из семьи Кризенов, которая покрывала лицо таким слоем белил и румян, что никто не видел цвета кожи.

Вдова была богата, Фюрстенберг был без гроша; все знали, что он на ней не женится, но тем не менее на всех придворных балах, маскарадах и пикниках он был ее неизменным кавалером.

История была прекурьезная, и потому-то, когда Фюрстенберг медлил ее начать, поднялся такой шум и гам, что король приказал всем замолчать и, снова обратясь к Фюрстенбергу, молвил:

— Не жди напрасно пощады, Фюрстенберг, ты ее не получишь! Соберись с силами и описывай-ка нам свою прелестную красавицу, которой ты так верен.

— Я повинуюсь, — начал молодой забулдыга и, хватив залпом для храбрости стакан вина, смело начал:

— Нет на свете никого прекраснее моей милой! Кто может мне возразить, тот, конечно, знает, что скрывается под той маской, которую она не снимает, тая под ней свои небесные черты от нескромного взора смертных. Она небожительница… ей одной не вредит то, что губит всех других женщин… красота у нее зрелая и такой останется на век. Всеразрушающее время бессильно против ее, как из мрамора выточенных, прелестных форм.

Всеобщий смех прервал его слова.

Рядом с ним сидел министр акцизов Адольф Гойм. Это был мужчина великолепного сложения. Его лицо было хмуро. Маленькие глазки, насквозь пронизывающие своим взором человека, на которого он смотрел, выдавали какую-то тревожную проницательность. Всегда бледный, даже желтый, он немножко зарумянился только после амброзии. Гойм слыл за Дон Жуана, но его интриги уже несколько лет были так скрытны и темны, что многие даже думали, что он давно оставил эти забавы. Ходили слухи, что он женился, но жена его никуда не показывалась, и никто ее нигде не видел… Вероятно, она жила в деревне.

Гойм был слабее других и, не оправясь еще от предыдущих королевских попоек, он теперь был уже заметно в сильном подпитии. Это видно было по его беспрестанному встряхиванию головой, по усилию, с каким он шевелил отяжелевшими руками, по странной косой улыбке, по смыкающимся глазам и наконец по всей его фигуре, которой он был не в силах владеть.

Понятно, что министр акцизов, который не мог шевелить языком, был для короля и его товарищей источником смеха, шуток и веселья…

— Теперь очередь Гойма, — сказал король. — Ты ведь знаешь, Гойм, что у нас тут никаких отговорок не допускается. Всем нам известно, что ты большой знаток и любитель женских прелестей. Знаем мы и то, что ты без женской ласки жить не можешь; из избы у нас сору никто не вынесет, и ничто дальше этой комнаты никуда не пойдет, так опасаться нечего и надо признаваться. Исповедуйся-ка!

Гойм ворочал головой во все стороны и играл пустым стаканом.

— Хе, хе, хе! — засмеялся он.

Киан потихоньку налил ему вина.

Министр машинально поднял стакан ко рту и выпил вино с той бессмысленной жадностью, которая овладевает пьяницами, мучимыми неутолимой жаждой.

Лицо у него стало красно, как кровь.

— Хе, хе, — начал он, заикаясь, — вы хотите знать, какова моя любовница… Да мне, милейшие мои, не нужно любовницы, у меня жена — богиня!

Все дружно засмеялись, один король, посматривая на рассказчика, слушал с любопытством.

— Смейтесь-ка, — говорил Гойм, — смейтесь, а я вам скажу, что кто ее не видел, тот не видел и Венеры! Да-с, нечего, нечего смеяться, я вас уверяю, что сама Венера около нее покажется прачкой. Могу ли я ее описать? В одних ее черных глазах столько чувства, что против них не устоит ни один смертный. Стан поспорит с изваянием Праксителя… Нет слов, чтобы описать улыбку, но богиня эта строга и сурова, и улыбка не часто расцветает на устах.

Многие недоверчиво качали головами. Гойм хотел прервать свой рассказ, но король ударил кулаком по столу и воскликнул:

— Это воздыхания, а не описания! Ты опиши нам ее как должно, получше, чтобы можно было иметь понятие о всей ее красоте!

— Возможно ли описать совершенство? — возразил Гойм и, подняв глаза в потолок, продекламировал:

— «В ней все прелести и ни одного недостатка!»

— Я готов признать ее красавицей, — заговорил Лагнаско, — если этот непостоянный Гойм влюблен в нее три года и ни разу не изменил.

— А я уверен, что это он только спьяна болтает! — прервал Фюрстенберг. — Как? Неужто может быть, чтобы его жена была красивее княгини Гешен?

Гойм пожал плечами и тревожно взглянул на короля, но король спокойно проговорил:

— Правда прежде всего… Что же тут стесняться?.. Гм! Так взаправду твоя жена, Гойм, может быть красивее Любомирской?

— Ваше величество, — с увлечением отвечал Гойм, — княгиня Любомирская красивая женщина, а моя жена — богиня. При дворе, во всем городе, во всей Саксонии, в целой Европе — нет ей не только равной, но даже подобной!

В ответ на эти слова министра акцизов зал взорвался смехом.

— Какой забавный Гойм, когда пьян!

— Потеха просто, как выпьет акцизник!

— Что за человек!

Один король не смеялся, а сам Гойм был, очевидно, под влиянием амброзии и даже, казалось, забыл, где он находится и с кем говорит.

— Ладно! — воскликнул он. — Смейтесь себе, смейтесь! Вы меня знаете, вы сами зовете меня Дон Жуаном; так, по крайней мере, согласитесь, что лучше меня нет знатока в женской красоте. Да и к чему мне лгать?.. Моя жена божество, а не женщина; одного взора ее достаточно, чтобы раздуть пламя любви в самом холодном сердце; ее улыбка…

При этих словах он нечаянно взглянул на короля…

Выражение лица Августа, жадно слушавшего каждое слово, так поразило пьяного министра, что он сразу почти протрезвел. Он был бы рад взять назад свои слова. Гойм вдруг замолчал и побледнел как полотно. Напрасно все старались вызывающим смехом подзадорить его, чтобы он продолжал свое описание. Гойм растерялся, рука его машинально держала бокал, но он опустил глаза и задумался.

По знаку короля Киан налил Гойму вина и чокнулся.

— Пили мы за здоровье нашего Геркулеса, — закричал Фюрстенберг, — теперь выпьем еще за здоровье божественного Аполлона!

Некоторые пили, опустившись на колена, другие стоя; Гойм встал, шатаясь, и должен был опереться на стол. Действие вина, на минуту остановившееся под влиянием испуга, снова началось. Голова министра страшно кружилась, и он выпил вино залпом.

За креслом короля стоял Фюрстенберг, которого государь называл часто в шутку Фюрстхен. Он был всегдашний помощник и товарищ Августа в его любовных похождениях, и теперь король тихо ему прошептал:

— Фюрстхен, а акцизник-то ведь, должно быть, не лжет; он несколько лет запирает и прячет свое сокровище; его надо бы заставить показать нам свою красавицу… Делай все, что хочешь, чего бы это ни стоило, а я хочу ее видеть!

Фюрстенберг улыбнулся: ему и многим было это очень с руки. Царствовавшая ныне королевская любовница княгиня Тешен-Любомирская восстановила против себя всех друзей попавшего из-за нее в опалу государственного канцлера Бейхлингена, после падения которого она присвоила себе дворец на Пирнейской улице… И хотя Фюрстенберг в свое время послужил и Любомирской против других прелестниц, старавшихся завладеть сердцем короля, но королю своему он был готов служить против всех на свете. Теряющая свою красоту Любомирская, ее претензионный тон и обращение начали надоедать королю. Фюрстенберг отгадал все это во взгляде и в разговоре короля и, отойдя от его кресла, подошел к Гойму, фамильярно облокотился на его плечо и громко прокричал ему на ухо:

— Милейший министр! Стыдно мне за тебя, срам так нагло лгать в присутствии светлейшей особы короля! Ты смеялся и над ним и над нами. Я охотно допускаю, что жена такого знатока и любителя красоты, как ты, не может быть какой-нибудь мартышкой, но чтобы равнять ее с богиней Венерой или даже с княгиней Тешен — это дудки!

Вино снова зашумело в голове Гойма.

— Что я говорил, — гневно отвечал он, — все правда! Тысячу громов! Гром и молния!

— А я бьюсь на тысячу дукатов, — вскричал Фюрстенберг, — что твоя жена не красивее других придворных дам!

— Принимаю пари! — сквозь зубы пробормотал совершенно бледный и пьяный Гойм. — Держу!..

— А судьей буду я! — протянув руку, прибавил Август. — И так как суду медлить не для чего, — продолжал он, — то Гойм немедленно привезет жену сюда и представит ее нам на первом же балу у королевы.

— Превосходно! Пиши, Гойм, скорее своей прекрасной жене, а королевский курьер сейчас отвезет это письмо в Лаубегаст! — закричал кто-то из толпы.

— Да, да! Пиши сейчас же! — послышались голоса со всех сторон.

В одну минуту перед министром лежал лист бумаги, Фюрстенберг насильно всунул ему в руку перо, а король взором требовал исполнения. Несчастный Гойм, в котором время от времени пробуждалась тревога мужа при мысли о волокитстве короля, сам не зная как, написал продиктованное ему письмо к жене с приказанием приехать в Дрезден. Письмо это взяли у него из рук… и уже по лестнице послышались шаги: это кто-то бежал вниз, чтобы немедленно отправить курьера в Лаубегаст.

— Фюрстенберг, — шепнул Август, — если Гойм сегодня протрезвеет, он вернет курьера… Позаботься напоить его до бесчувствия, чтобы он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой…

— О, не беспокойтесь, ваше величество: он и так пьян, что я начинаю опасаться за его жизнь!

— Ну, на этот счет я совершенно спокоен, — отвечал король, — мы бы ему устроили отличные похороны, а на земле его службу отправил бы без упущений кто-нибудь другой.

Шутка короля так подействовала, что вокруг Гойма вмиг уже стояла целая батарея рюмок и стаканов; стали придумывать тосты; все его подбивали выпить еще, да еще… в амброзию ему подливали разные другие напитки, и через полчаса Гойм, бледнее мертвеца, со свесившейся головой и страшно разинутым ртом, храпел, полулежа на столе.

Гайдуки подняли его и понесли на кровать, более из осторожности, чем из заботы о его здоровье.

Его положили в один из королевских кабинетов и оставили там на попечении силача Цоянуса, которому было велено никуда не выпускать его, ни под каким предлогом. Гойм, впрочем, не проснулся, и тяжело стеная во сне, пролежал без сознания до самого утра.

Когда его вынесли из залы, там началась при закрытых дверях, в самом тесном кружке, страшная оргия, единственными свидетелями которой были молчаливые зеркала, украшавшие место этой вакханалии.

Король пришел в самое веселое расположение духа, которое тотчас же отразилось на лицах всех его собеседников. Уж почти совсем рассвело, когда два гайдука отнесли наконец в постель последнего из всех пировавших, — это был сам Август.

Фюрстенберг остался один на месте бурной попойки, и он был почти совершенно трезв. Проводив вынесенного в бесчувствии короля, он снял с себя парик, чтобы освежить голову, и, задумавшись, проговорил самому себе:

— Наступает новое царствование… Любомирская слишком мешалась в политику. Она могла завладеть королем… На что ему умная любовница? Лишь бы любила да тешила его! Вот все, что нужно и в чем состоит призвание фаворитки венценосца!.. Теперь посмотрим жену Гойма, так усердно расхваленную своим мужем!..

II

Лаубегаст, где в одиночестве обитала супруга Гойма, лежит на самом берегу Эльбы, часах в двух ходьбы от Дрездена. В этой деревеньке было несколько загородных домиков, принадлежащих самым знатным и богатым лицам всего околотка. Эти домики прятались в густом лесу лип, буков и черных елей и сосен.

Дача Гойма, куда он частенько приезжал украдкой из своего городского дома, чтобы пробыть тут вечер и часть дня, а в отсутствие короля и целые недели, была, как и все строения того века, построена на французский манер, с разными резными и лепными украшениями по стенам и с высокой черепичной крышей. Ее отделывали самым старательным образом нарочно привозимые сюда из столицы мастера.

Хозяин очень заботился об украшении этого жилища. Небольшой дворик был огорожен железной решеткой на каменных столбах, на которых стояли превосходные каменные вазы, а на более высоких столбах около ворот помещались группы купидонов с фонарями в руках. Вход в дом был по каменной галерее, опять украшенной вазами, статуями и роскошными цветами. Дом был барский, но казался пустынным и грустным и походил на монастырь.

Здесь не было ни шума, ни многочисленной прислуги. Изредка около дачи показывались два старых камердинера и несколько человек прислуги, а под вечер выходила иногда с книжкой в руках женщина, которой с удивлением и восхищением любовалось все население Лаубегаста. В самом деле, это было какое-то чудное явление в этом глухом захолустье, потому что единственно достойным ее местом жительства могла быть столица.

Никто никогда не видел в этой деревне ничего подобного и не мог даже представить себе такой красоты. Это была молодая женщина высокого роста и царственной осанки, великолепного цвета лица, с черными живыми, ясными глазами. Когда она шла по улице во всем величии своей красоты и молодости, невольная тревога овладевала всяким, кто на нее даже украдкой взглядывал, столько было в ней повелительного и истинно царственного.

Но несмотря на величественность, в лице ее было что-то грустное, унылое. Никогда не улыбались уста, никогда не светилось в глазах что-нибудь веселое, беззаботное. Она казалась несчастной, а, может быть, просто скучала. Известно было, что она жила здесь взаперти и в одиночестве уже несколько лет, не видя никого, кроме сестры Гойма, фицтумовой жены, но и эту брат не часто допускал к своей жене. Он знал, что сестра его некогда тоже имела счастье удостоиться кратковременных ласк короля и питала надежду когда-нибудь снова вернуть себе утраченное мимолетное счастье.

Не допуская жену ко двору и стараясь удалить ее от всех придворных соблазнов и интриг, министр даже и родную сестру старался от нее отстранить. Госпожа Фицтум понимала это, но ничего не говорила, — ей это было все равно.

Но невестка ее смертельно скучала. Единственным развлечением красавицы были духовные протестантские книги, которыми она часто зачитывалась, да еще прогулки, происходившие, однако, не иначе, как под надзором старика-камердинера.

Тщательно оберегаемая жизнь текла однообразно и тихо, и никакие страстные порывы не нарушали спокойствия. Гойм, впечатлительный и страстный, но непостоянный и ветреный, увлекаясь придворной жизнью, скоро забыл и почти бросил свою жену. Однако, он любил ее по-своему, то есть ревновал и прятал свое сокровище.

Только тогда, когда короля и двора не бывало в Дрездене, графине Гойм позволялось приезжать на короткое время в столицу, но столица в это время была так смертельно скучна, что не могла привлечь к себе молодую женщину.

Многолетнее заключение сделало ее мрачной, желчной, грустной и гордой. В ней развился какой-то странный аскетизм и апатия. Она считала свою жизнь погибшей, отпетой и похороненной. Впереди она видела только одну смерть, а между тем она была хороша, ей еще не было двадцати четырех лет, да и то все видевшие ее не давали ей больше восемнадцати, до такой степени она была моложава.

Эта моложавость невестки приводила в негодование госпожу Фицтум, молодость и свежесть которой сильно пострадали от веселой и разгульной придворной жизни. Ее раздражало и другое в молодой Гойм — ее грусть, ее негодование на все порочное, ее гордость, презрение к интригам и лживости, ее царственное достоинство, с которым она с высоты своего величия глядела на подвижную, веселую и полную фальши и обмана золовку. Не будь госпожа Фицтум родственницей госпоже Гойм, она, может быть, даже постаралась бы довести ее до падения.

Жена Гойма тоже не любила госпожу Фицтум, она чувствовала к ней инстинктивное отвращение. К мужу она относилась холодно, даже почти с презрением, может быть, отчасти за эту самую Фицтум, которая любила потихоньку посплетничать о разных скандальных интрижках; через нее Анна Гойм знала, что муж не был ей верен.

Легко могла она повергнуть его к своим стопам одним нежным взглядом; она знала свою силу и была в ней уверена, но не хотела. Он казался ей слишком ничтожным, чтобы стоило о нем заботиться. Встречала она его холодно, провожала так же. Гойм возмущался, сердился, но когда дело доходило до открытой ссоры с женой, он постыдно сбегал.

Так шли день за днем в Лаубегасте. Анне уже не раз приходила на ум мысль оставить мужа и «соломенной вдовой» возвратиться на родину в Голштинию…

Но отца и матери она лишилась в детстве, а княгиня Брауншвейгская из рода Голштейн-Плен, пожалуй, и не приняла бы ее снова к своему двору. Слишком памятно и известно было пребывание там шестнадцатилетней Анны, которую князь Людовик Рудольф в пылу увлечения ее чудной красотой хотел поцеловать и получил почти публично пощечину.

Некуда было деваться бедной, но прекрасной Анне.

О ней никто не знал в Дрездене, никто не знал при дворе — за исключением одного человека.

Это был молодой поляк, который скорее силой, чем охотой, состоял при дворе Августа: он попал сюда против воли и против воли влачил тут противное его нраву существование.

Когда Август Сильный ехал в первый раз в Польшу и, разговаривая с гордыми панами, выехавшими ему навстречу, стал за обедом в Пекарах крушить в руках серебряные стаканы, гнуть талеры и ломать подковы, епископ Куявский при виде этих подвигов, предчувствуя почему-то зловещую будущность Речи Посполитой, будто невзначай заметил, что ему известен один молодой человек, который может сделать почти то же самое.

Это за живое задело короля, который любил кичиться своей силой: он покраснел от неудовольствия, но, не желая этого выказывать, так как это было на первых порах его пребывания в Польше, удержался и выразил желание видеть такого соперника по силе, так как еще никогда в жизни не встречал себе равного. Епископ обещал королю представить ему в Кракове после коронации этого бедного молодого человека, происходящего, однако, из знатного и некогда очень богатого рода Закликов.

После епископ понял всю неловкость своей выходки и охотно бы ее забыл, если бы сам король не стал упорно настаивать и требовать, чтобы ему показали Раймонда Заклика.

Раймонд в то время только окончил иезуитскую школу и сам не знал, что с собой делать и куда деваться. Рад был бы он поступить на военную службу, но чин купить было не на что, а идти рядовым — не подобало дворянину.

После долгих розысков Заклика нашли наконец в какой-то канцелярии.

У него не оказалось ни порядочного платья, ни сабли, ни пояса. Волей-неволей епископу пришлось снарядить его на свой счет с ног до головы, чтобы самому не осрамиться, и он стал ждать случая показать его Августу.

Чаще всего король любил помериться силой после хорошего обеда, когда бывал особенно в духе. В один из таких дней, принявшись ломать серебряные жбаны и подковы, которые заранее обыкновенно припасались придворными, король вдруг обратился к спокойно сидящему в стороне епископу и снова спросил: «А где же, мой отец, ваш силач?» Когда король стал настаивать, привели Заклика.

Это был рослый, румяный, смирный и здоровый молодец, на вид скромнее красной девицы и совсем не казался Геркулесом. Взглянув на него, Август усмехнулся. Заклик был дворянин, и он получил разрешение поцеловать руку государя. По-французски и по-немецки он не знал в то время еще ни слова, и потому с ним иначе как по-латыни говорить было трудно. К счастью, особенного разговора тут и не требовалось. Перед королем стояли два ровных серебряных бокала; Август взял один, сжал пальцы, и серебро смялось, как бумага, а вино брызнуло из бокала вверх.

Насмешливо улыбаясь, подвинул он другой бокал Заклику и сказал:

— Попробуй, если погнешь бокал, он твой.

Робко подошел юноша к столу, протянул руку и, почувствовав в ней металлическую вещь, оробел: ему казалось, что он ее не осилит…

Кровь бросилась ему в лицо — и бокал разломился на несколько кусочков. На лице короля изобразилось сначала недоумение, но оно быстро перешло в неудовольствие, которое было заметно во взгляде, брошенном на епископа.

Присутствующие поняли неловкость и спешили доказывать, что бокал, сломанный Закликом, вероятно, был или тоньше первого, или просто надломлен раньше.

Король стал ломать подковы, как баранки, Заклик делал то же самое без малейшего усилия.

Тогда Август взял немецкий талер и сломал его между ладонями. Заклику подали талер испанский, который был значительно толще немецкого, но дворянин принатужился и переломил монету.

По лицу короля пробежала туча, и весь двор был недоволен, что дело дошло до такого неблагоприятного исхода. Август велел наградить Заклика, подарил ему оба бокала, а затем, подумав, приказал зачислить его ко двору. Ему дали какую-то маленькую должность, а на другой день шепнули, чтобы он, Боже сохрани, никогда не хвастался своей силой. Неприлично быть сильнее короля.

Бедняк Заклик попал таким образом ко двору.

Ему дали несколько сот талеров содержания без всякой работы — по тому времени это было очень роскошно. У Заклика было много свободы и одна лишь обязанность — ездить безотлучно за королем в его путешествиях. Король никогда не говорил с ним ни слова, но о нем помнил, часто наведывался и приказывал, чтобы он ни в чем не нуждался.

Свободного времени у Заклика было с избытком, и так как среди немецкого общества он ни слова ни с кем не мог сказать, то принялся на досуге учить немецкий и французский. Дело пошло успешно, и через два года он уже довольно свободно объяснялся на обоих языках. От скуки он часто бродил по окрестностям Дрездена, и не было деревеньки или рощицы, в которой бы он не побывал. Любопытный от природы, лазил он часто по самым неприступным горам и по обрывистым берегам Эльбы, взбирался чуть не с опасностью для жизни на такие высоты, что просто дух захватывало…

В одну из таких экскурсий Раймонд Заклик попал на свое несчастье в Лаубегаст и в тени под липой расположился отдохнуть… В это время графиня Анна Гойм вышла на свою одинокую прогулку. Заклик увидел ее и остолбенел от восторга и восхищения. Не верилось, что такое создание может действительно существовать. Долго просидел тут бедняк и все глядел, глядел и не мог наглядеться. Ему казалось, что вот, наконец, и надоест смотреть, но чем больше смотрел, тем все больше хотелось ее видеть. Грустно, скучно стало на душе, и, как околдованный, стал он бегать каждый день в Лаубегаст, совершенно потеряв голову.

Никому он не доверил своей тайны, да и посоветоваться ему было не с кем; некому было сказать, что от этой болезни одно лишь лекарство: не в огонь бросаться, а от огня бежать без оглядки… Юноша затосковал, исхудал, побледнел и даже как будто поглупел.

Служившие у графини Гойм женщины нередко поднимали его на смех, догадываясь, что с ним делается; рассказали они о юноше и своей госпоже. Та рассмеялась и захотела на него посмотреть. Может быть, ей стало его жаль, но она приказала позвать его к себе, пожурила за его постоянные и назойливые прогулки и строго велела больше не появляться в Лаубегасте.

При разговоре этом никто не присутствовал, и Раймонд вдруг набрался смелости. Он ответил, что в том, что он смотрит, нет греха; что ничего больше ему не нужно, лишь бы ее видеть, и прибавил, что хотя бы его тут казнили, он будет сюда приходить.

Графиня Анна сердито топнула ножкой и обещала пожаловаться мужу, но Раймонда это не испугало. Графиня перестала ходить в ту рощу, где ее поджидал Заклик, и начала гулять вдоль Эльбы.

Однажды графиня заметила, что недалеко от берега над поверхностью воды виднеется человеческая голова. Она всмотрелась — по горло в воде стоял Заклик.

Страшно разгневавшись, Анна стала звать своих людей, но Раймонд нырнул и исчез. Он едва не утонул, потому что запутался в водорослях, а намокшая одежда тянула ко дну.

С этого времени Заклик как будто скрылся, на самом же деле он отыскал другую засаду и все глаза просмотрел, глядя целые дни на недоступную красавицу…

Знала об этом Анна или нет, но только в Лаубегасте о Заклике уже больше не говорили.

При дворе им тоже не интересовались: король, может быть, даже был бы и очень доволен, если бы он себе свернул где-нибудь шею.

К королю только раз призвали Заклика: это было, когда Август, будучи сильно разгневан, одним взмахом сабли отрубил голову громадному коню. Мощный владыка хотел доказать, что это подвиг, которого ни за что не сделает славный Заклик. Привели старую, костлявую солдатскую клячу. Заклику посоветовали, чтобы он, если дороги ему свобода и королевская милость, слукавил и не обнаруживал своей силы; но простодушный парень подумал, что если дело идет о том, чтобы помериться силой, то надо не ударить лицом в грязь.

В присутствии короля, всей знати и двора он выбрал добрый палаш и, как бритвой, отхватил голову кляче.

Потом он сам говорил, что рука с неделю болела, да ничего, зажила.

Король не сказал ни слова, только плечами пожал. На Заклика никто и смотреть не хотел, а те из придворных, которые с ним были поближе, советовали ему убираться из Дрездена, пока цел, и предсказывали, что при малейшем удобном случае не миновать ему Кенигштейна.

Раймонд не хотел об этом и слушать.

А король в это время о нем не забывал и вдруг захотел испробовать, сколько Заклик может выпить вина, но Заклик пил лишь воду и изредка только стакан пива или рюмку вина — и больше не мог.

Насильно влили ему в горло стакан венгерского; он тут же свалился с ног, неделю пролежал больной и чуть не схватил горячку. Но придя в себя и выздоровев, он, казалось, стал еще сильнее, снова начал ходить в Лаубегаст, высматривать свою красавицу.

Эта любовь сделала Заклика другим человеком. Он стал серьезнее, принялся за науки, и даже наружность его изменилась.

Графиня Анна, не имевшая тайн от мужа и от его сестры, о Заклике им ни разу не рассказала. Казалось, не видя и не встречая его больше, она и сама о нем забыла.

День в Лаубегасте кончался очень рано: чуть темнело, уж запирали ворота и двери на ключи и на засовы, собак спускали с цепей на двор, слуги ложились все спать, а сама хозяйка если и засиживалась иногда при свечах, коротая скучное время за книжкой, то об этом никто не знал.

В ту самую ночь, когда пировали в замке, по полям бушевал такой страшный осенний ветер, так страшно ломал и крушил ветви и целые деревья, что в Лаубегасте никто и не думал о сне.

Анна разделась и, лежа в постели, читала Библию, в которой любимыми были Апокалипсис и послания апостола Павла… Много она размышляла и нередко плакала над этим благочестивым чтением.

Была поздняя ночь, и в комнате уже догорала вторая восковая свеча, когда около дома послышался страшный стук, потом кто-то стал ломиться в железные ворота. Спущенные цепные собаки начали так ожесточенно метаться и громко лаять, что хозяйка почувствовала тревогу.

Анна начала звонить и подняла на ноги всю дворню; стук у ворот и собачий лай не прекращались.

Люди вышли на всякий случай с оружием.

За воротами шумел и кричал королевский курьер, рядом стояла запряженная шестериком карета с придворными ливрейными лакеями. Собак тотчас посадили на цепь, отворили ворота и приняли от курьера письмо графа.

Когда Анне подали письмо, она подумала, что случилось недоброе… Она побледнела, но, узнав почерк мужа, хотя немного дрожащий и неровный, стала спокойнее. В уме мелькнула судьба канцлера Бейхлинга, который в одну ночь лишился всего, что имел, и из королевских любимцев попал в кенигштейнские узники. Гойм тоже не раз говорил ей наедине, что не будет считать себя в безопасности, пока не переберется за границу со всем имуществом.

Всем было известно, что расположенность Августа не надежна, что чем добрее был король, тем более нужно было его опасаться. И Анна беспокоилась за мужа, потому что все государство ненавидело его за введение акцизных сборов, повсюду у него были враги и недоброжелатели.

Прочитав письмо, она немедленно велела готовиться к отъезду, и не прошло и часа, как ворота тихого домика захлопнулись за каретой, которая навсегда увозила его хозяйку…

Странные мысли приходили Анне на ум, овладевал какой-то страх и тоска…

Все знали уже о возвращении короля после долговременной отлучки. С ним возвращались в Дрезден интриги, козни, происки, при которых все средства становятся хороши и позволительны. Там часто происходили вещи, на первый взгляд, пустые и веселые, а на самом деле трагические.

В то же самое время, когда злополучные жертвы томились в темных казематах или гибли на плахе, бальная музыка возвещала торжество победителей… Не раз Анна издали глядела на синеющую кенигштейнскую скалу, где погребено заживо столько тайн и столько живых мертвецов…

Дорогу освещала придворная прислуга, ехавшая впереди с фонарями, и благодаря этому лошади мчали быстро…

Анна не успела оглянуться, как ее карета уже остановилась перед домом на Пирнейской улице. Хотя прислуга еще дожидалась министра, но люди спали.

В доме, в котором Гойм занимал только первый этаж, Анна даже не имела особых покоев. Было здесь только несколько комнат да спальня мужа, которая внушала ей отвращение. Сверх того тут были еще канцелярия и архив для бумаг. Кабинет министра прилегал к большой, богато убранной, но мрачной и скучной гостиной.

Графиня удивилась, когда не застала мужа дома, но прислуга передала ей, что это была королевская ночь и что после подобных пирушек пребывание гостей в замке обыкновенно продолжалось до утра и даже дольше.

Чувствуя необходимость отдохнуть, Анна прошла в дом.

Она выбрала гостиную, лежащую по ту сторону канцелярии, совсем отдельно от прочих комнат, и приказала устроить себе тут маленькую походную постель, потом, отпустив служанку, постаралась хоть немножко уснуть. Но сон не приходил, она только дремала, просыпалась и вскакивала при малейшем шорохе.

Уже было совсем светло, когда она уснула, но тотчас же ее разбудили шум отворяющейся двери и шаги в кабинете. Полагая, что это был муж, она вскочила и стала при помощи горничной как можно скорее одеваться.

Туалет был утренний, довольно небрежный и шел ей необыкновенно. Усталость после дороги и беспокойство придавали еще больше блеска ее царственной, беспримерной красоте. Она нетерпеливо дернула дверь, отделяющую ее от кабинета, отворила ее и остановилась на пороге.

Перед ней вместо мужа стоял совершенно незнакомый человек, осанка и лицо которого произвели на нее самое странное впечатление.

Это был пожилой человек в длинном черном костюме протестантского пастора, с плешивой, лоснящейся головой, на которой торчали лишь несколько клочков седых волос. Пожелтевшая кожа так крепко обтягивала его череп, что все жилы обрисовывались самым явственным образом. Серые впалые глаза, горькая улыбка, какое-то важное и вместе с тем презрительное спокойствие — все это придавало некрасивому лицу что-то такое, от чего нельзя было оторваться.

Анна молча смотрела на него, а он, по-видимому, был не менее поражен ею и стоял неподвижно, выпучив глаза, в которых невольно изобразилось восхищение при виде этого совершеннейшего создания.

С минуту они стояли, глядя друг на друга, и наконец он невольно отступил, взглянув на нее, спросил:

— Кто ты такая?

III

— Я имею больше прав спросить вас, кто вы и для чего вы здесь в моем доме?

— В вашем доме? — повторил с удивлением старик. — Не должно ли это значить, что я имею честь видеть перед собой супругу господина министра?

Анна кивнула молча головой. Пастор взглянул на нее взором жалости, и его слабая, неказистая фигурка, казалось, вдруг ожила, облагородилась и выросла, стала так почтенна и величественна, что графиня почувствовала себя при этом человеке несмелой, робкой, покорной и послушной, как малый ребенок. Между тем старик заговорил:

— Зачем ты, которую Всевышний создал для своего прославления как чудное, полное веры и света созданье, зачем ты, существо, достойное сообщества ангелов, не отряхнешь от своих ног прах, приставший к ним от этого нечистого Вавилона и не убежишь отсюда? Зачем стоишь ты здесь, не боясь, а может быть, и не подозревая опасности? Давно ли ты тут?

Анну ошеломили эти слова, но голос старика производил на нее такое хорошее впечатление, что она была готова ему отвечать, но он прервал ее и продолжал:

— Знаешь ли, где ты? Знаешь ли ты, что земля под твоими ногами колеблется? Что эти стены разверзаются по одному слову, что здесь жизнь человека ничего не стоит… И все это ради минутной прихоти?

— Что за страшные картины рисуете вы мне, мой отец, — прервала его графиня Гойм, — и зачем вы хотите меня запугать?

— Все это я делаю потому, что по светлым твоим глазам и челу твоему, дитя мое, я вижу, как ты невинна и не сведуща, и не подозреваешь ничего того, что угрожает тебе. Ты, верно, недавно здесь?

— Всего несколько часов, — улыбнувшись, отвечала графиня.

— И не правда ли, ты не здесь провела свое детство?

— Да, я приехала из Голштинии… Вот уже несколько лет, как я замужем за Гоймом, но он держит меня в деревне, в уединении, я видела Дрезден только издали.

— И, верно, ничего не слышала об этом Вавилоне? — прибавил старик. — Все, что ты мне теперь говоришь, я уже прочел в твоих глазах. Бог иногда позволяет мне проникать в глубь человеческой души Безмерная жалость к тебе овладела мной, как только я взглянул на тебя, прекрасная графиня; мне показалось, что я смотрю на белую лилию, которая расцвела в стороне от всего света и которую вот-вот сейчас растопчет бешено несущееся стадо. Цвести бы тебе там, где ты выросла, и мирно благоухать в тихом уединении!

Он умолк, а Анна, сделав к нему несколько шагов, спросила:

— Скажите мне, мой отец, кто вы?

Старик поднял голову и отвечал:

— Кто я такой? Я грешное, самоуверенное существо, над которым все смеются и на которого никто не смотрит. Я глас вопиющего в пустыне… Я тот, который проповедует необходимость покаяться, предрекает дни скорби и отчаяния. Кто я? Я послушное орудие Божьей воли, чрез которое иногда исходит горний глас с небеси, но над которым люди лишь смеются или, еще чаще, совсем его не слушают. Я тот, за которым бегает по улицам толпа уличных мальчишек и бросает грязью и каменьями; тот, пророчества которого никто не слушает; я нищий среди богачей… Но я богат милосердием Бога и служу одной его правде.

Чудный случай, подумала графиня. После нескольких лет спокойной, мирной жизни в деревне, куда едва долетал шум столичной жизни, внезапно приехать сюда по вызову мужа, и на самом пороге встретить будто бы предостережение… Не перст ли Божий это? Она невольно вздрогнула, и по телу забегали мурашки.

— Осторожно! — воскликнул старик. — Беда тем, которые не обращают внимания на предостережения, даваемые Божьим милосердием. Ты хотела знать, кто я? Я просто бедный пастор, который имел неосторожность сказать слишком резкую проповедь. Я задел сильных мира сего, и они теперь меня преследуют… Зовут меня Шрамм… Граф Гойм знавал меня, и я пришел просить его замолвить словечко в мою пользу… Мне грозят Бог знает чем! Вот кто я и зачем я здесь! Но что вас сюда привело, и кто вам позволил здесь оставаться?

— Меня вызвал муж, — сказала Анна.

— Просите скорее своего мужа, чтобы он отпустил вас назад! Да, скорее его об этом просите, — шепнул ей, тревожно оглядываясь, старик. — Я видел всех прелестниц этого двора, потому что ими здесь все хвастаются, как игрушками, и… Я скажу тебе: ты красивее их всех, а это горе, горе, горе! Горе тебе, если ты здесь останешься!.. Тебя опутают сетью интриг, оговорят ядовитыми речами, усыпят и опоят, закружат тебя в вихре удовольствий, очаруют тебя приветливостью, убаюкают твое сердце сладкими речами, приучат твои глаза ко всему постыдному, развратят тебя с позором и срамом и потом столкнут тебя в пропасть.

Анна Гойм насупила брови.

— Нет, мой отец! — воскликнула она. — Я совсем не так слаба, как вы думаете, и совсем не так неопытна и не ищу удовольствий. Нет, свет не увлечет меня!

— Ах, ведь ты его не видела таким, каков он есть во всей силе соблазна, — возразил Шрамм, — не доверяй себе и лучше беги из этого ада…

— Куда же мне бежать? — вдруг с жаром заговорила Анна. — Судьба моя связана с судьбой другого человека, оторваться от которого я не вправе. Я верю в судьбы Божии, и чему со мной суждено быть, того не миновать… Мною никто не сможет овладеть, скорее я буду всем управлять и над всем царствовать.

Шрамм посмотрел на нее тревожно: она стояла задумчивая, но полная силы и смелости, с насмешливой улыбкой на устах.

В эту минуту отворилась дверь, и в кабинет вошел неверными шагами, еще заметно пошатываясь, граф Адольф Магнус Гойм; он казался смущенным и немножко сконфуженным.

Если вчера вечером за попойкой вид графа был не особенно привлекателен, то сегодня при дневном свете он казался еще хуже… Огромного роста, широкоплечий, сильный, но неуклюжий, он не выглядел благородно; лицо его было самое обыкновенное, хотя, впрочем, довольно подвижное, и на этот раз по нему пробегали самые разнообразные выражения. Серые глаза то совсем исчезали в веках, то вдруг вытаращивались с каким-то зловещим блеском; рот кривился, лоб то морщился, то снова прояснялся, как будто какая-то тайная, внутренняя сила управляла всеми этими быстро сменявшимися декорациями.

Увидев жену, он улыбнулся, но тут же снова насупился и, казалось, был готов немедленно разразиться страшным гневом… Для начала граф сурово нахмурил брови на Шрамма…

— Шальной фанатик, противный комедиант! — закричал он, почти не поздоровавшись с женой. — Ты опять намолол там какого-то вздора и снова приходишь ко мне, чтобы я спас тебя от погибели?… Я все знаю, ты потерял свой приход… И прекрасно! В деревню тебя, в пустыню, в горы, к простому народу!..

И сделав сердитый жест рукой, он закончил:

— Что до меня, то я прошу тебя знать, что я и не хочу и не думаю за тебя заступаться! Благодари Бога, если тебя под конвоем еще отправят в какое-нибудь захолустье; здесь с тобой может случиться что-нибудь похуже…

— Вы все ведь что думаете? — закричал снова министр, подступая к Шрамму в таком гневе, что, казалось, сейчас схватит его за горло. — Вы думаете, что вам во имя Божие здесь при дворе все можно делать! Вы думаете, что вам позволено подсовывать горечь называемого вами слова Божия таким устам, которым оно не по вкусу! Вы возомнили себе, что здесь можно разыгрывать роль вдохновенных апостолов, обращающих на путь истинный грешников… Шрамм, сотни раз я твердил тебе, что мне тебя не отстоять!.. Ты сам себя губишь…

Пастор стоял, нисколько не смутившись, и спокойно смотрел на министра.

— Да ведь я служитель Бога, — сказал он. — Я присягал говорить лишь одну правду, и если меня за нее хотят мучить… Да будет воля Божья!..

— Мучить! Ах, вот что! Ты желаешь быть мучеником! — рассмеялся Гойм. — Нет, любезный, это было бы слишком много чести, а тебе просто дадут кулаком в спину и выгонят оплеванным!..

— И я пойду, — отозвался Шрамм. — Но пока я здесь, я не замолкну…

— Кричи, кто станет тебя слушать? — с усмешкой ответил министр, пожимая плечами. — Но довольно об этом, делай, что сам знаешь… Спасти тебя и не могу и не хочу; тут каждому едва под силу о себе самом думать… Я не раз повторял тебе, Шрамм: молчать нужно вовремя, нужно подделываться, а не то умрешь затоптанным в грязь… Что делать, наступают времена Содома и Гоморры!.. Будь здоров, а теперь нет больше времени!

Шрамм молча поклонился и, взглянув с сожалением на Анну, направился к дверям. Гойм крикнул:

— Жаль мне тебя! Ступай, я сделаю, что могу, но заройся в Библии и держи язык за зубами, в последний раз прошу!

Шрамм вышел.

Прием турецкой миссии в Варшаве

Тронный зал Августа II в Дрезденском дворце

Супруги остались в комнате одни.

— Скажите, граф, для чего вы так внезапно призвали меня сюда? — спросила Анна.

— Зачем я призвал вас? — быстро ответил Гойм и заходил взад и вперед по кабинету. — Зачем? Затем, что я с ума сошел! Потому что эти негодяи меня напоили, потому что я сам не знал, что делал! Потому что я идиот! Несчастный сумасшедший! Да, сумасшедший!

— Значит, это была… пустая выходка, и я могу вернуться назад? — спросила Анна.

— Из ада никогда назад не возвращаются! — отвечал Гойм. — А по моей милости вы попали в ад, потому что если есть где ад, то он здесь, настоящий ад!

Он разорвал на груди душившую его рубашку и, упав на стул, воскликнул:

— Да, мне приходится окончательно сойти с ума, у меня нет более сил бороться с королем!

— Как, король? Причем здесь король?

— Король, Фюрстенберг, все, все! Даже Фицтум! А кто знает, может быть, и моя родная сестра, все против меня… Что вы удивляетесь? Здесь проведали, что вы красавица, а я дурак, и приказали мне показать вас всем!

— Кто ж рассказал им обо мне? — спокойно спросила графиня.

Министр был не в силах сознаться, что он сам был во всем виноват. Он затопал ногами и вскочил со стула… Но вдруг злость его перешла в совершенно противоположное состояние, и он стал насмешлив.

— Довольно, — заговорил он, понижая голос. — Будем говорить разумно. Того, что случилось, исправить уже нельзя… Я вызвал вас, потому что был принужден к этому волей короля, а Юпитер громит тех, кто дерзает его ослушаться… Все должно служить для его удовольствия… Королевские стопы могут топтать чужие сокровища и бросать их всем на поругание и посмешище.

Граф умолк и принялся ходить по комнате.

— Я побился об заклад с князем Фюрстенбергом, что вы красивее всех женщин, которые играют здесь роль красавиц. Не правда ли, что я был глуп? Я позволяю вам мне это повторять тысячи раз… Государь будет сам судьей спора… И я выиграю тысячу червонцев.

Анна бросила на мужа взгляд, полный презрения, и отвернулась.

— Какое вы ничтожество! — гневно воскликнула она через минуту. — Как? Вы, который держали меня взаперти, как невольницу, оскорбляя своей ревностью, теперь сами выводите меня, как актрису, на сцену, чтобы я блеском своих глаз и улыбками выигрывала заклады… Какая беспримерная подлость!

— Говорите, что хотите, не щадите меня, — горестно отвечал Гойм. — Я это заслужил… Нет наказания, достойного меня! У меня было чудное, прекраснейшее на всем свете существо, которое жило и цвело для меня одного; я им гордился и был счастлив… Дьявол потопил мой рассудок в стакане вина.

Он с отчаянием ломал руки. Анна взглянула на него и решительно сказала:

— Я поеду домой, здесь мне стыдно самой себя… Лошадей, экипаж!

— Лошадей! Экипаж!.. — повторил Гойм. — Да вы, верно, не знаете, где вы и что вас окружает? Вы уже теперь невольница, вы не можете шагу сделать отсюда; я не поручусь за то, что в эту минуту у дверей не стоит стража. Если бы вы посмели бежать, вас настигли бы с жандармами и силой привезли бы назад… Да никто и не согласится везти… Никто не дерзнет вас спасти!.. Вы еще не знаете, куда вы попали…

Чувство ужаса вспыхнуло на лице графини. Гойм смотрел на нее с невыразимой, мучительной ревностью, а на губах его играла беспокойная, горькая усмешка.

— Нет! — сказал он, дотрагиваясь слегка до ее руки. — Послушайте меня, графиня, может быть, дело еще не так дурно, может быть, я все преувеличиваю. Будем рассуждать хладнокровно и разумно… Гибнут здесь лишь те, которые хотят погибнуть… Если вы захотите, вы можете быть не такой красивой; вы можете сделаться странной, суровой, отталкивающей, вы можете, чтобы спасти и себя и меня, притвориться такой суровой…

Он понизил голос.

— Знаете ли вы историю нашего всемилостивейшего государя и короля Августа? Это, бесспорно, самый могущественный и щедрый из государей… Он сыплет золотом, которое я, граф Гойм, по его поручению вырываю у бедняков посредством акциза и других налогов… Нет такого другого великодушного монарха, который бы так постоянно и упорно нуждался в самых дорогих и разнообразных удовольствиях. Шутя ломает он подковы и шутя играет он женщинами. И то и другое он скоро бросает, канцлеров, которых вчера обнимал, завтра он сажает в Кенигштейн… Добрый и ласковый государь, он улыбается вам до последней минуты, чтобы облегчить вашу горькую участь… Сердце у него доброе, милостивое, только не нужно ему противиться…

Граф говорил все тише и тише.

— Знаете ли вы его историю? А ведь она очень любопытна, — продолжал он почти шепотом. — Он любит разнообразие в женщинах, ему нужно всегда свежих. Как мифическому дракону, который питался девичьим мясом, ему тоже нужно все новых и новых… Кто перечтет его жертвы? Вы, может быть, слышали их имена, но не забудьте, что кроме тех, которые стали известными через свое бесславие, втрое больше таких, которые за свое падение не получили даже этой позорной награды и навсегда остаются неизвестными. У короля странные вкусы и прихоти, два — три дня любит он роскошь и знать, а надоедят они ему, и он готов бегать за лохмотницами… Весь свет знает трех официальных любовниц, побочных королев, я же насчитал бы их двадцать… Кенигсмарк еще очень хороша, Шпигель еще не очень стара, княгиня Тешен теперь в милости, но уже все они ему надоели… Он ищет теперь себе новую фаворитку!..

— О, мой добрый, о, мой хороший государь! — продолжил, смеясь, граф Гойм. — Ведь нужно же ему позабавиться, ведь для этого он на свет родился, чтобы все служило его прихотям. Красив, как Аполлон, силен, как Геркулес, любезен, как Сатир, и грозен, как Юпитер.

— К чему вы мне все это рассказываете? — перебила мужа возмущенная Анна. — Неужели вы думаете, что улыбка государя может сбить меня с пути, который я себе начертала и который считаю честным?

Гойм смотрел на нее с состраданием.

— Я знаю вас, Анна, — отвечал он. — Но я знаю и двор, знаю и государя и всех его окружающих. Если бы вы любили меня… тогда… я, может быть, был бы еще спокоен… но…

— Позвольте! Я не знаю, с какой стати нам говорить о любви… Мне кажется, без этого мы можем обойтись, но я клялась вам в верности и думаю, что этого должно быть вполне довольно для вашего спокойствия! — гордо отвечала жена. — Если вы потеряли мое сердце, то у вас еще осталось мое слово. Такие женщины, как я, своих клятв не нарушают!

— Ах, не говорите, графиня, и не такие неприступные были, и они также потом прельщались блеском коронованной главы. Княгиня Тешен так же, как вы, знатна и так же горда, а между тем…

Анна сделала нетерпеливый презрительный жест.

— Граф! — воскликнула она. — Мне нет никакого дела ни до гордости, ни до унижений княгини Тешен, но о себе я хорошо знаю, что я не умею носить стыда, и уверяю вас, что королевской любовницей не буду!

— Стыд! — возразил Гойм. — Поверьте, графиня, что он мучит только одну минуту, рана, им наносимая, только гноится, но не болит, и лишь одно пятно и остается навеки.

— Вы мне противны! — гневно прервала его Анна. Лицо ее было взволнованно. Гойм подошел к ней и заговорил мягче:

— Простите меня, графиня! Я потерял голову и не знаю, что говорю и что делаю… Может быть, все это только самые неосновательные догадки и опасения. Завтра бал во дворце. Король приказал, чтобы вы непременно были на этом балу, там вас представят королеве. Мне кажется, — продолжал он почти шепотом и, опустив глаза, — что все, что вы не захотите, вы все можете, вы можете даже не быть красивой… И я охотно проиграл бы это пари. Вам легко выставить себя неловкой, смешной. Для короля много значат ловкость, изящество манер, живость и остроумие… Вам нетрудно выказаться смущенной, неловкой, робкой, даже молчаливой и смешной! Черты лица еще ничего не значат… В Дрездене весь город полон красивыми кухарками. Август знаток утонченный, он прихотлив, ему от женщины много нужно… Вы понимаете меня, графиня?

Анна отвернулась и отошла к окну.

— Вы приказываете мне разыгрывать комедию для того, чтобы спасти вашу честь! — воскликнула она с иронической улыбкой. — Но вам не мешает знать, граф, что я не переношу никакой фальши. Вашей чести ничто не угрожает. Анна Констанция Брокдорф не из таких женщин, которые поддаются на королевские ласки, и мою любовь нельзя купить ни за горсть, ни за гору бриллиантов. Вам нечего бояться. Я не поеду на этот бал.

Гойм побледнел.

— Нет, это опять невозможно, графиня! Вы должны быть на этом балу! — заговорил он испуганным голосом. — Тут речь идет о моей голове, о моем будущем… Король приказал…

— А я не хочу! — возразила Анна.

— Вы хотите ослушаться воли короля?

— А почему же и нет? Король хоть глава государства, но он не властен в семейных делах своих подданных, это дело одного Бога. Король в этом надо мной не властен.

— Да, он с вами ничего не сделает! — с волнением заговорил министр. — Он слишком любезен с красивыми женщинами, но зато я попаду в Кенигштейн, наше состояние конфискуют, и нам останется одно разорение и смерть!

— Вы не знаете короля! — продолжал он. — Август никогда не прощал тем, которые не подчинялись его воле. Вы должны быть на этом балу, или я погиб.

Анна нетерпеливо вздернула голову.

Гойм окончательно струсил.

— Заклинаю вас именем Бога! — просил он. — Уважьте мою просьбу!

При этих словах послышался стук в дверь, и вошедший слуга, остановись на пороге, доложил:

— Графини Рейс и Фицтум.

Удержав едва не сорвавшееся проклятие гостям, Гойм поспешно повернулся к лакею, чтобы приказать ему отказать, но на пороге уже стояла сама графиня Рейс, а за ней виднелись разбегающиеся глаза сестры графа, которая смотрела на брата с вызывающим любопытством.

Гойм думал, что в городе еще не знали о его ночном приключении и о приезде жены, но посещение этих двух дам заставляло подозревать противное; было ясно, что его бессмысленная пьяная проделка, в которой он так горячо раскаивался, уже известна всем. Иначе графиня Рейс не навестила бы одинокий дом министра, где он жил на холостую ногу.

Смущенный до крайности, он встретил дам, и величественная, одетая в черное бархатное платье графиня Рейс переступила порог кабинета. Белая, свежая, румяная, немного полная, но недурно сложенная, графиня входила с очаровательной улыбкой.

Сестра Гойма, госпожа Фицтум, сопровождавшая графиню Рейс, сразу увидела по глазам брата, что он встревожен. Но обе женщины сделали вид, что они ничего не заметили, и приветливо улыбались.

— Я могла бы сердиться на вас, граф! — начала своим мелодичным голосом графиня Рейс. — Возможно ли, ваша жена приезжает сюда, а я ничего не знаю, и только вот совсем случайно мне это сообщила Юльхен.

— Как! — воскликнул министр, не будучи в силах удерживать более свое нетерпение. — И Юльхен уж об этом знает?

— Еще бы! — отвечала графиня. — И она и все, весь свет об этом только и говорит, что наконец-то вы взялись за ум и больше не будете держать свою бедную жену взаперти, под замком.

И говоря это, она подошла к Анне.

— Как вы поживаете, дорогая графиня? — приветствовала она красавицу, протягивая ей обе свои руки. — Я очень рада, что наконец встречаю вас здесь, где ваше настоящее место. Я прихожу первая к вам, но поверьте, что меня приводит сюда не пустое любопытство, а желание быть вам полезной. Завтра вы, наша прелестная пустынница, будете первый раз на балу у королевы… Сегодня вы только лишь приехали; Дрездена вы не знаете, как же не спешить к вам на помощь? Мы должны были о вас позаботиться, наша бедненькая, всполошенная пташка…

Во время этой речи, та, которую графиня Рейс называла всполошенной пташкой, стояла спокойно и гордо, как бы сознавая свою силу.

— Я очень вам благодарна, графиня! — спокойно отвечала она. — Муж мне только что сообщил эту новость, но я думаю, что в моем появлении на балу совсем нет никакой необходимости. Надеюсь, что я сохраняю еще за собой право заболеть… положим, хоть от радости, что вдруг получила такое неожиданное приглашение.

— О, я не советовала бы вам прибегать к этому средству, — отвечала графиня Рейс. — Никто, взглянув на вас, не поверит вашей болезни, от вас так и пышет здоровьем, свежестью и силой. Скажу более, никто не поверит и тому, что вы перетрусили, потому что вы, как я вижу, не из робкого десятка.

Между тем госпожа Фицтум взяла под руку Анну и, пользуясь тем, что брат повел графиню Рейс из кабинета в гостиную, шепнула на ухо:

— Что вы делаете, милая Анна! Для чего вам отговариваться? Посудите, наконец-то вы вырветесь из неволи, которую я, право, очень часто оплакивала из любви к вам. Вы увидете двор, короля, наш придворный блеск, которому нет равного во всей Европе. Я первая поздравляю и приветствую вас, потому что уверена, что вам предстоит самая блестящая и самая счастливая будущность.

— Я так привыкла к тишине и спокойствию в своем укромном уголке, — тихо отвечала Анна, — что у меня нет даже никакого влечения к другой, шумной и рассеянной, жизни.

— Ничего, пускай-ка мой братец помучится от ревности! — и госпожа Фицтум весело рассмеялась.

Три дамы в сопровождении смущенного министра еще стояли посреди салона, когда слуга отозвал Гойма и дверь кабинета за ним затворилась. Графиня Рейс села первая, обратившись к прекрасной хозяйке.

— Моя милая графиня, — начала она, — я очень рада, что прежде других могу приветствовать ваше вступление в большой свет… Поверьте мне, что я могу вам когда-нибудь пригодиться… Совершенно не желая и сам того не подозревая, Гойм так обставил ваше вступление в общество, что обеспечил за вами самый верный и блестящий успех… Вы прекрасны, как ангел!

Анна минутку помолчала и затем ответила:

— Вы, милая графиня, кажется, думаете, что я честолюбива?.. Уверяю вас, что во мне этого нет, я слишком долго жила в одиночестве, довольно долго размышляла над собой и светом и теперь только и думаю, как бы вернуться домой, к моей тихой жизни и к моей Библии.

Графиня Рейс засмеялась.

— О, как эти вкусы скоро переменятся! — воскликнула она. — Но не будем теперь об этом спорить, а подумаем лучше о вашем завтрашнем туалете. Посоветуемся-ка, милая Фицтум, как бы нам ее приодеть, потому что сама она, пожалуй, не обратит на это должного внимания. Ведь это должно особенно вас касаться, тут дело в том, чтобы поддержать честь вашего брата.

— Как Анна ни оденется, — возразила графиня Фицтум, — она будет самой красивой на балу. Даже княгиня Тешен не может с ней равняться. Да, Тешен отцвела, и у нас при дворе теперь нет ни одной женщины, которая могла бы соперничать с Анной. Мне кажется, что ей лучше всего пойдет самый скромный костюм, пусть другие бьют на эффект, который производят цветы, белила, румяна и мушки, а Анна будет лучше всех и в простеньком уборе.

Разговор стал все больше и больше оживляться и скоро сделался весьма жарким. Графиня Анна сначала в него не вмешивалась и только слушала обеих приятельниц, которые были ею так озабочены, но скоро и сама увлеклась тем очарованием, которое всегда представляют для женщин наряды, и вставила словечко. Начался общий дружеский и поминутно прерываемый взрывами веселого хохота спор.

Графиня Рейс с необыкновенным вниманием слушала каждое слово Анны Гойм и поглядывала на нее с напряженным любопытством и беспокойством; казалось, что она на свои вопросы ждала от Анны других, более подробных и откровенных ответов. Но постепенно Анна успокоилась, начала острить, смеяться. Она выражалась так метко и остроумно, что графиня Рейс несколько раз порывалась ее обнять — в такое восхищение приводила ее живость молодого, чистого характера, сохранившего в глуши и уединении невинную свежесть.

— О, наша чудная, наша несравненная, очаровательная Анна! — восклицала Рейс. — Завтра вечером весь двор падет ниц к вашим ногам. Гойм должен вперед приготовить свои пистолеты. Княгиня Тешен непременно заболеет и упадет в обморок, она это очень любит и немало на это рассчитывает…

Госпожа Фицтум смеялась, а Рейс стала рассказывать молодой хозяйке, как княгиня Любомирская победила сердце короля, упав в обморок, оттого что Август упал с лошади. Они оба разом лишились чувств, король, оттого что ушиб ногу, княгиня, оттого что страстно захотела видеть его у своих ног, и зато пробуждение из обморока действительно было великолепно: когда она открыла глаза, влюбленный Август был перед нею на коленях…

— Но увы и ах! — прибавила Рейс. — Все это было тогда, а теперь, если бы с ней и действительно сделалось дурно, король скорее бы испугался, чем обрадовался обмороку. Пора страсти миновала и более не возвратится. На лейпцигской ярмарке наш всемилостивейший государь закусил удила и выкидывал такие штуки с французскими актрисами, что княгине Тешен нечего ждать!.. А что хуже всего, так это, говорят, что он, как сумасшедший, влюбился в принцессу Ангальт Дессау… И вообразите себе, говорят, он, наш победоносный Август, не видит от нее ничего, кроме самого холодного, даже дерзкого и оскорбительного равнодушия! Недавно он говорил Фюрстенбергу, что сердце его свободно и что он готов поднести его какой-нибудь красавице.

— Но, однако, я надеюсь, милая графиня, что вы не считаете меня достойной соперницей французских актрис, если есть княгини, которые могут желать этой чести… На мой взгляд, королевское сердце совсем незавидная находка, и во всяком случае, я считаю свое сердце стоющим чего-нибудь лучшего, чем остатки после княгини Тешен.

Лицо графини Рейс зарделось ярким румянцем.

— Тише, тише! Какое вы дитя!.. Кто вам об этом говорит! Я болтаю обо всем, что придет в голову… и больше ничего. Из-за чего же горячиться?

— Мы с госпожой Фицтум пришлем вам наших портных. Если вы не захватили с собой ваших бриллиантов или у вас их недостает, Мейер даст вам, под самым строжайшим секретом, каких вы только захотите, еще не виданных при дворе. Он очень услужлив и любезен…

Говоря это, обе гостьи встали и стали обнимать и целовать Анну, которая молча проводила их до дверей гостиной… Гойм более не выходил: его кабинет уже заполнился чиновниками финансового ведомства.

У подъезда стояла карета графини Рейс, в которую обе дамы и сели.

Несколько времени они ехали молча и задумавшись. Фицтум первая прервала эти размышления:

— Ну, что же вы обо всем этом думаете? — спросила она.

— Это дело решенное, — отвечала графиня, — тут не может быть и сомненья. С нынешнего дня Гойм может считать себя вдовцом. Анна горда… Она будет противиться этому счастью, но короля ничто так не подзадоривает, как упорство, с которым ему приходится выдерживать долгую борьбу. Она прекрасна, как ангел, весела, жива и остроумна… Это такие качества, которые не только привлекают, но приковывают человека к их обладательнице. Будем с ней, моя милая, теперь как можно лучше. Да, с нею надо дружить, потому что когда она захватит власть в свои руки, тогда будет уж слишком поздно искать ее расположения. Давайте помогать друг другу. Через нее мы будем влиять на короля, на министров, на все… Тешен погибла, это меня радует; никогда не могла я сойтись с этой скучной, претензионной княгиней. Да и довольно с нее; сын ее признан, она стала княгиней и страшно богата. Слишком долго уж она царствовала. Она сходит со сцены, король соскучился с ней, а теперь, после его политических неудач, ему больше чем когда-нибудь необходимо развлечение. Фюрстенберг и мы с вами сможем как-нибудь уломать эту Анну. Нужно только вести интригу умно и осторожно и, главное, не спешить: Анну нельзя будет взять приступом, она слишком горда.

— Бедный Гойм! — усмехнулась Фицтум. — Если у него хватит ума…

— Он много выиграет через это, а не все ли ему равно: он ведь давно уж не любит жену, — перебила графиня Рейс. — И хоть вы и сестра ему, но я могу говорить с вами об этом откровенно. Сам же ведь он приготовил эту драму, жертвой которой сам и падет.

— Я виню больше Фюрстенберга!

Графиня окинула свою собеседницу мимолетным взглядом, и в глазах ее промелькнуло что-то вроде усмешки; она пожала плечами.

— А есть же ведь люди предопределенные! — сказала она с иронией и вдруг громко засмеялась. — Знаете ли, она должна надеть оранжевое платье с кораллами. Волосы у нее, как вороново крыло, цвет лица чудный, это ей будет удивительно идти. Вы заметили, сколько блеска в ее глазах?

— И сколько гордости! — прибавила Фицтум.

— Ах, это все так, но пусть только она увидит короля, пусть только Август постарается ей понравиться, и я ручаюсь, что она потеряет и свою голову и свою гордость…

IV

На Пирнейской улице, в те времена одной из самых модных маленького, окруженного стенами, Дрездена, возвышался дворец Бейхлингена, некогда канцлера, а ныне государственного преступника, содержащегося под строгим караулом в Кенигштейне. Сам дворец Бейхлингена был конфискован и подарен королем княгине Урсуле Любомирской, литвинке родом, разведенной с мужем по желанию короля Августа II, который после рождения ему княгинею сына, знаменитого впоследствии кавалера де Сакс, сделал ее княгиней Тешенской и отдал ей дворец Бейхлингена. Награда, впрочем, пришлась ей более за участие, которое фаворитка принимала в низвержении Бейхлингена. Все свободное время, которое у княгини оставалось от поездок в дарованные ей имения Гойерсферда и от разведения садов в Фридрихштадте, она проводила в этом роскошном дворце. Здесь пролетело первое время жаркой страсти и рыцарской любви, когда король дня не мог прожить, не увидев своей прекрасной Урсулы; отсюда выезжала княгиня верхом на коне, одетая в саксонские национальные цвета, встречать своего венчанного, но, увы, непостоянного обожателя. Но это счастливое время уже прошло безвозвратно.

Это стало ясно фаворитке тотчас после одного бала в Лейпциге, когда немилосердная королева прусская София Шарлотта, стараясь укорить в ветрености Августа, обратившего в то время свои милостивые взоры на находившуюся в ее свите принцессу Ангальт Дессау, собрала трех его отставных фавориток: Аврору Кенигсмарк, графиню Эстерле и госпожу Хаугвиц. Этой коварной засадой королева София поставила в самое неловкое положение и непостоянного Дон Жуана и его новую фаворитку княгиню Тешен Любомирскую. С тех пор бедная Урсула стала мучиться самыми мрачными предчувствиями, которых не могли успокоить никакие уверения короля в верности и постоянстве.

У Любомирской уже не выходило из головы, что и ей изменит ее ветреный Августинок (так иногда звали его друзья и собутыльники, напевавшие ему иногда народную песенку «Ach, mein lieber Augustin»…). Король, правда, несмотря на бесчисленные свои мелкие интрижки, все еще оказывал княгине Тешен видимую привязанность, но Урсула чувствовала, что вожжи, на которых она держала короля, все слабеют и вот-вот Август, того и гляди, совсем с них сорвется и пропадет для нее безвозвратно…

Зеркало говорило княгине, что она еще молода и прекрасна; но что же в этом? Все это утратило интерес новизны для короля, и он скучал с ней и искал нового, свежего развлечения.