Переживание музыкальных тонов человеком

Первая лекция

Штутгарт, 7 марта 1923 года.

То, о чем мы сможем поговорить за эти два дня, будет носить, конечно, лишь весьма фрагментарный характер; и кроме того я буду говорить в основном имея в виду то, что особенно нужно для преподавателей. То, что мне хотелось бы сказать, не будет ни чем–либо музыкально–эстетическим в том смысле, как об этом часто говорят, ни тем, что могло бы послужить кому–либо для удовлетворения его желания повысить свое чувство наслаждения искусством, путем внесения понимания в это переживание. В обоих этих направлениях, как в сторону музыкальной эстетики — в том виде, как ее нынче понимают, так и для человека, просто наслаждающегося музыкой, пришлось бы вести речь иначе. А сегодня я хочу добыть некую общую основу, с тем чтобы завтра рассмотреть те вопросы, которые могут иметь значение именно ври преподавании. В другой раз все это может быть подвергнуто более подробному разъяснению.

Здесь необходимо в особенности заметить, что когда приходится говорить о музыкальном, то все, применяемые в жизни понятия, становятся непригодными — они тотчас же рассыпаются в прах! Едва ли можно говорить о музыкальном, применяя понятия, которыми мы привыкли пользоваться в обычной жизни. Этого нельзя сделать по той простой причине, что музыкальное и не имеется, собственно, в наличии в данном вам физическом мире. Оно сначала должно быть создано и внесено в этот данный нам физический мир. Это привело к тому, что такие люди как Гете ощущали музыкальное как своего рода идеал для всего художественного творчества, так что Гете мог сказать (в его «изречениях в прозе»): «музыка — это целиком и форма и содержание, и она не требует для себя никакого иного содержания кроме того, которое дано ей внутри ее собственного элемента. — Это приводило также и к тому, что в наше время, когда интеллектуализм так настойчиво стремится вторгнуться в постижение музыки, и когда из этой борьбы возникла книжка Ганслика[6] «О музыкально–прекрасном» — в это время как раз Гансликом была сделана примечательная попытка установить различие между содержанием музыки и сюжетом художественного произведения. Наличие содержания в музыке Ганслик все же признает, хотя и делает это очень односторонним образом; наличие же какого–либо сюжета в музыке он отрицает. Такого сюжета, как, например, в живописи, который находится во внешнем физическом мире, музыка, ведь, не имеет. И это уже указывает на то, что в наше время, когда интеллектуализм хотел бы все охватить, ощущаешь, что к музыке он не может найти подхода. Ибо он может постичь лишь то, где есть внешние предметы, сюжеты. Отсюда и те своеобразные высказывания, которые вы можете найти в добросовестных руководствах по музыковедению о том, что физическая акустика, в сущности, ничего не может сказать о музыкальных тонах. И общепризнанным является то, что существует физиологическая акустика о звуках, но не существует никакой физиологической акустики о музыкальных тонах. С помощью применяемых ныне средств нельзя, в сущности, понять музыкальное И поэтому необходимо, если начинаешь говорить о музыкальном, не апеллировать больше к нашим обычным понятиям, которые, впрочем, приноровлены для понимания нашего внешнего мира.

К тому, с чем вам предстоит ознакомиться в эти два дня, лучше всего, пожалуй, будет подойти, исходя от определенного, я бы сказал, исторически–характерного для современности, пункта. Если мы сравним наш современный век с предыдущими веками, то мы обнаружим, что этот наш век в музыкальном отношении характеризуется совершенно определенным образом. Можно сказать: этот наш век стоит между двумя ощущениями музыкального. Одно из этих ощущений уже есть, а второго еще нет. Одно ощущение, которого наш век добился по меньшей мере до довольно высокой степени, — это ощущение терции. Мы можем очень отчетливо проследить в истории, как в мире музыкальных ощущений был найден переход от ощущения квинты к ощущению терции. Ощущение терции — это нечто более новое. Но в наше время еще нет того, что придет впоследствии, — ощущение октавы. Ибо настоящее переживание октавы; собственно, еще не выработалось в человечестве. Вы можете почувствовать различие в ощущениях тонов вплоть до септимы. Тогда как септима ощущается еще в ее соотношении к приме, — с появлением октавы, выступает совсем другое переживание. Ее собственно, не могут отличить от примы, она совпадает с примой. Во всяком случае, то различие, которое существует при восприятия квинты или терции, не имеет места при октаве. Конечно, мы имеем ощущение некоторой разницы, но это еще не то ощущение, которое разовьется в будущем и которое находится пока в зачатке. Ощущение октавы станет в будущем чем–то совсем иным, чем теперь. И это ощущение октавы сможет в дальнейшем необычайно углубить переживание музыкального. Это будет так, что при каждом появлении октавы в музыкальном произведении, человек получит ощущение, которое я могу выразить лишь следующими словами: «Теперь я снова нашел свое «я»; через ощущение октавы я чувствую себя возвышенным в своей человечности. Это не поддается выражению в словах, но примерно вот это смогут тогда ощутить. Но понять, понять чувством эти вещи можно, собственно, только, если уяснить себе, что музыкальные переживания не имеют того отношения к узу, каким это обычно считают. А именно: музыкальное переживание коренится во всем человеке; ухо же, при музыкальном переживании выполняет совсем другие функции, чем это обычно приникают. Нет ничего более ошибочного, чем просто говорить: «Я слышу ухом музыкальный тон», или «я слышу мелодию ухом». Это совсем неверно. Тон, или мелодия, или какая–нибудь гармония переживается собственно, всем человеком в целом. И это переживание возникает в сознании при весьма своеобразном участии уха. Не правда ли, те тона, с которыми мы обычно считаемся, имеют своей средой воздух. Если мы применяем не только духовой инструмент, но и любой другой, тс все равно той стихией, в которой живет музыкальный тон является воздух. Но то, что мы переживаем как тон, уже не имеет ничего общего с воздухом. Дело обстоит так: ухо — это тот орган, который, чтобы получилось переживание музыкального тона, отделяет от тона его элемент воздуха. Так что тон, поскольку мы переживаем его как таковой, мы воспринимаем, собственно, как резонанс, как отражение. Ухо — это, собственно, тот орган, который отражает внутрь человека живущий в воздухе тон, но так, что воздушный элемент отдаляется, а самый тон, когда мы его слышим, живет в эфирном элементе. Так что ухо, собственно, служит для того, чтобы, так сказать, преодолеть звучание тона в воздухе и отразить в наше внутреннее чистое эфирное переживание тона. Оно — отражательный аппарат для получения ощущения музыкального тона.

Теперь нам предстоит получить более глубокое понимание того, как образовано в человеке переживание музыкальных тонов в целом. Оно образовано так, что мне приходится еще раз сказать, что все наши обычные понятия становятся несостоятельными в отношении переживания тонов. Не правда ли, мы ведь говорим, что человек — это трехчленное существо: человек нервной и органов чувств системы, ритмический человек и человек конечностей и обмена веществ. Да, во всех других случаях это — вполне правильно. Но, вот, в отношении переживания тона, в отношении для музыкального переживания, это — не совсем так. Чувственное переживание при музыкальном переживании, собственно, присутствует не так, как это имеет при других органах внешних чувств. Чувственное переживание при музыкальном переживании гораздо более внутреннее, чем при других переживаниях, ибо ухо для музыкального переживания является, собственно лишь отражательным органом; поэтому ухо по–иному связывает человека с внешним миром, нем например, глаз. Глаз связывает человека со всеми формами видимого во внешнем мире, в том числе и со зримыми художественными формами. Глаз нужен также и художнику, а не только тому, кто просто взирает на мир природы. Ухо же нужно музыканту лишь затем, чтобы дать ему возможность внутреннего переживания, без того, чтобы связать его с внешним миром так, как это происходит, например, при помощи глаза. Ухо нужно музыканту исключительно как отражательный аппарат. Так что мы должны, собственно, сказать: чтобы понять музыкальное переживание, посмотрим сначала на то, как обстоит дело с человеком нервной системы. Ибо ухо не представляет собой какого–либо непосредственного органа чувств, но является только посредником, передатчиком во внутреннее, а не связующим нас с внешним миром. Восприятие инструментальной музыки, это — очень сложный процесс, о нем мы будем, еще говорить, — но ухо при этом не является непосредственным органом чувств, а лишь отражательным органом.

И далее, если мы продолжим наше рассмотрение, мы увидим, что для музыкального переживания большое значение имеет то, что связано с конечностями человека, так что музыкальное может переходить в танцевальное. Но при этом человек обмена веществ ведет себя несколько иначе, чем в отношении прочего внешнего мира, так что, когда мы говорим о музыкальном переживании человека, мы имеем здесь ужо несколько сдвинутым его наличное троичное членением.

Относительно музыкального переживания мы должны сказать следующее: мы имеем человека нервной системы, ритмического человека и человека конечностей. Восприятия внешних чувств здесь выключаются, ибо они лишь сопутствующие процессы. Они существуют постольку, поскольку человек есть существо, одаренное органами внешних чувств, и ухо его также имеет некоторое значение, как орган восприятия, но здесь оно не имеет того значения, какое мы приписываем ему в других обстоятельствах. Также и обмен веществ наличествует здесь по–другому — он тоже лишь сопутствующее явление. Возникают некоторые процессы в обмене веществ, но они не имеют здесь значения. Но вот, все то, что живет в конечностях человека, как возможность движения, — это имеет значение. Это тлеет огромное значение для музыкального переживания, ибо с музыкальным переживанием связаны танцевальные движения. И значительная часть музыкального переживания покоится на том, что нам приходится сдерживать в себе это движение. Но это и служит указанием на то, что музыкальное переживание есть переживание, захватывающее всего человека.

На чем же основывается то, что человек имеет в настоящее время переживание терции? На чем основывается то, что он впервые находится на пути к обретению переживания октавы? — Это основывается на том, что все музыкальные переживания в развитии человечества восходят, прежде всего, ко времени Атлантиды(скажем так, если мы не хотим обращаться к еще более древним временам, — но это нам сейчас не нужно). В атлантический период самым существенным музыкальным переживанием было переживание септимы. Если бы вы возвратились ко временам Атлантиды, то вы нашли бы там нечто такое, что мало напоминало бы современную музыку, — там все было построено на продолжающихся через октавы септимах. Тогда еще не знали квинты. И переживание септимы состояло, собственно, в том, что чувствовали себя в этой музыке, полностью построенной на септимах, проходящих через октавы, совершенно похищенными в духе. Человек чувствовал себя в этом переживании септимы освобожденным. от своей связанности с земным миром. Он ощущал себя в другом мире. И человек того времени мог бы при этом с одинаковым правом сказать «Я переживаю музыку» или «Я чувствую себя в духовном мире». Тогда преобладающим было переживание септимы. Это продолжалось еще и в послеатлантический период, и некоторое время играло большую роль, пока не начали ощущать его несимпатичным. По мере того, как в человеке росло желание погрузиться в свое физическое тело, вступить во владение своим физическим телом, переживание септимы стало ощущаться, как боль, как тихая боль. И человек стал получать большее удовлетворение от переживания квинты. Так что тогда, долгое время в послеатлантический период, собственно, существовала школа, которую можно было бы выразить принятыми у нас обозначениями; как: d, e, g, a, h и опять d, e. Но в ней отсутствовали f и С. Так что, ощущения f и ощущения С в первые послеатлантические времена не существовала. А переживались квинты, проходившие через несколько октав.

Итак, с течением времени, приятными, выпивающими удовлетворение, начали становиться квинты. Но все музыкальное переживание, лишенное тогда терции и того, что мы называем С, — все это музыкальное переживание было проникнуто до известной степени чувством отрешенности экстаза. Она была чем–то таким, что обусловливало то, что музыкальное ощущалось как перенесение человека в другую стихию, в другую сферу. При квинтовой музыке все еще чувствовали себя словно извлеченными из самих себя ввысь.

Переход же к переживанию терции может быть прослежен ко времени четвертой послеатлантической эпохи, тогда переживание терции было еще неполное, — там еще держится переживания квинты. А китайцы еще и до сих пор[7] имеют переживание квинты. Переход же к переживанию терции означает одновременно то, что человек начинает чувствовать связь музыки со своей собственной физической организацией; он благодаря тому, что он получает способность к переживанию терции, так сказать впервые чувствует себя как земной человек, музыкантом. До этого, при переживании квинты, он мог скорее сказать: «Ангел во мне начинает становиться музыкантом» — «Муза гласит во мне». Сказать — «Я пою» — было бы тогда неверным выражением. Возможность говорить — «Я пою» — появляется лишь после того, как наступает переживание терции. Тогда стало возможным начинать ощущать поющим «Себя самого». Ибо переживание терции ведет к углублению музыкального всего ощущения. Поэтому в эпоху квинт совершенно не было возможности субъективно расцвечивать музыкальное. До того как появилось переживание терции, участие субъективного, собственно, всегда состояло лишь в том, что оно чувствовало себя в состоянии экстаза погруженным в объективное. И только с наступлением переживания терции наступило то, что субъективное начало чувствовать себя покоющимся в себе самом, и человек начал связывать с музыкальным переживанием ощущение своей собственной судьбы — судьбы своей обыденной жизни. Поэтому начинает приобретать смысл то, что прежде, во времена квинты, еще не имело никакого значения. «Мажор» и «минор» не имеют никакого смысла во времена квинты Тогда еще невозможно было говорить о «мажоре». «Мажор» и «минор» выражают связанность бытия человеческой субъективности, собственной внутренней жизни чувствований, поскольку эта жизнь чувствования связана с земной телесностью; это начинается лишь с наступлением четвертой послеатлантической эпохи и связано с переживанием терции. Тогда только выступает различие между мажором и минором. Тут наступает образование связи между субъективно–душевным и музыкальным. И человек получает возможность расцвечивать музыкальное; только теперь он получает возможность доступа к музыкальному колориту. Теперь он бывает, то в самом себе, то выходит во вне. Душа носителя попеременно между самоотдачей и углублением в себя. Благодаря этому музыкальное впервые вступает в человека. Так что можно сказать: в течение четвертой послеатлантической эпохи постепенно начинается переживание терции, и в то же время открывается возможность выражения в музыкальном искусстве мажорного и минорного настроений.(На этом этапе развития мы, в сущности, стоим еще и теперь.) И то, в каком положении мы тут находимся, можно уяснить себе лишь посредством постижения всего человека в целом. Но такое понимание должно совершенно выйти за пределы обычных понятий.

Ведь привыкают заниматься и антропософией так, что подгоняют ее под обычные понятия, которые уже имеются и говорят тогда: человек состоит из физического тела, из эфирного тала, астрального тела и «Я». Так вначале приходится говорить, ибо необходимо дать людям некоторые ступени для понимания. Но это — не более чем некий этап, когда так говорят, ибо дело обстоит гораздо сложнее, чем думают. Дело обстоит следующим образом: если мы будем рассматривать человека — я имею сейчас в виду земного человека, каким он образуется при эмбриональном развитии, — то при нисхождении человека из духовных миров в физический мир, мы имеем сначала духовное нисхождение «я» к астральному, к эфирному. А затем, по мере того, как «я» внедряется в астральное и эфирное, оно может воздействовать на физического человека, находящегося в эмбриональном состоянии, образуя там силы роста и т. д. Так что, когда мы рассматриваем зародыш человека, мы находим, что этот зародыш охвачен физическими силами, которые, однако, в свою очередь, находятся под воздействием сил «я», ибо это «я» низошло через астральное и эфирное в физическое.

Когда же мы рассматриваем готового человека, живущего в физическом мире, то, например, через его глаз «я» духовно воздействует непосредственно на физическое, минуя в начале астральное и эфирное(далее — внутри человеческого организма — оно опять вчленяется в них). Мы только из своего внутреннего существа проявляем вовне астральное и эфирное. Так что мы можем сказать, что «я» живет в вас двояким образом: во–первых, оно живет в нас раз мы стали людьми на земле, — при этом «я» вначале опустилось в физический мир и построило наш организм, действуя через эфирное и астральное; во–вторых, оно живет в нас, взрослых людях, оказывая на нас влияние через наши органы чувств, или, когда «я» воздействует на астральное, овладевает им, и тем влияет на наше дыхание, не действуя при этом на голову — эту подлинную сферу действия «я», где физическое тело становится органом «я». И лишь в движении наших конечностей, когда мы теперь двигаем ими, мы имеем в себе тот же род деятельности природы, или мира в нас, которую мы имеем в себе в состоянии эмбриона. Все остальное прикладывается. Когда вы идете, или, когда вы танцуете, то в вас и сегодня еще действуют те же силы, что действовали в вас в эмбриональный период. Все остальные виды деятельности «я», особенно головная, присоединилась потом, по мере того, как прекращались идущие вниз токи.

Музыкальное переживание проходит, действительно, через всего человека. Причем так, что в этом участвует то, что спустилось наиболее глубоко, — то, что, так сказать, еще внечеловеческим образом, до того как образовался земной человек, опустилось к человеку то, что образовало основу для построения эмбриона, то, что лишь живет в нас сегодня лишь потому, что мы можем двигаться, а также жестикулировать. То, что живет в человеке таким образом, есть в то же время основа для нижних членов октавы, т. е. для «С», «cis», «d» «dis». Далее наступает некоторое нарушение распорядка; как это вы можете увидеть и на клавиатуре фортепиано, ибо здесь совершается переход к эфирному. При низших тонах октавы — каждой октавы — мы получаем отношение к тому, что заложено в системе конечностей человека, что заключается в самом физическом, имеющимся у человека. А далее, начиная, примерно с тона «С» присоединяется в основном, действие вибраций эфирного тела. Это продолжается до f, fis, g. А затем мы приходим к тому, где начинает присоединяться жизнь того, что действует в вибрациях астрального тела. А далее, после того как мы, отправившись от C, cis дошли до септимы, мы приходим теперь к некоторой области, где мы собственно должны бы остановиться. Прежнее переживание обрывается и для нас становится необходим совсем новый элемент.

Когда мы начинали октаву, то мы исходили, можно сказать, от внутреннего «я», от физически–живущего внутреннего «я». И мы поднялись через эфирное тело и астральное тело до септимы; а теперь, поднявшись до октавы, должны перейти к непосредственно–ощущаемому «я». Мы должны найти себя второй раз, когда мы приходим вверх к октаве. Мы должны как бы сказать: во всех семи тонах собственно живет в нас человек, но мы ничего не знаем об этом. Он как бы подталкивает нас при «С» и «cis», приводит оттуда в колебание наше эфирное, наше астральное тело, когда мы имеем f, fis эфирное тело вибрирует и подталкивает астральное тело, а когда мы достигаем до септимы, то мы получаем переживание астрального. Но всего этого мы не сознаем, мы знаем об этом только из ощущений Чувство октавы приносит нам нахождение нашего собственного «я» (Sebstes) на более высокой ступени. Терция ведет нас в наш внутренний мир; октава же ведет нас к тому, чтобы мы еще раз получили самих себя, еще раз почувствовали бы себя, как «я».

Все эти понятия, которые я здесь употребляю, вы должны рассматривать только как суррогаты и везде обращаться к соответствующим ощущениям. Тогда вы сможете усмотреть, как музыкальные переживания, собственно, стремятся к тому, чтобы привести человека обратно к тому, что он утратил в прадревние времена. В эти прадревние времена, когда было переживание септимы, следовательно, по существу, было переживание всей шкалы тонов, человек чувствовал себя при музыкальном переживании как единое, стоящее на земле существо, а при переживании септимы он был вне самого себя. Он ощущал себя в космосе. Музыка была для него тем, что представляла еще возможность почувствовать себя в космосе. В то время вообще возможно было давать человеку религиозное воспитание посредством тогдашней музыки, ибо тогда он сразу же понимал, что благодаря музыке он становится не только земным человеком, но и в состоянии экстаза — космическим. В последующие же времена это становится все более и более внутренним переживанием. Наступает переживание квинты. При этом человек чувствовал себя еще связанным с тем, что жило в его дыхании. Время квинты было, в основном, таким, когда человек говорил себе, — в сущности он не говорил этого себе, а он ощущал это — я вдыхаю, я выдыхаю. При удуший, при нарушении дыхания, я особенно сильно ощущаю это переживание дыхания. Но музыкальное живет вовсе не во мне, — оно живет во вдыхании и в выдыхании. В своем переживании музыки он чувствовал себя попеременно, то возносящимся ввысь в этом музыкальном переживании, то опять возвращающимся в себя. Квинта, была тем, что давала постижение вдыхания и выдыхания. А терция дает возможность человеку пережить продолжение процесса дыхания во внутри себя. Из всего этого вы найдете объяснение и тому переходу, который совершился от пения с аккомпанементом, как это происходило в прежние времена человеческого развития, к самостоятельному пению. Человек вначале приноравливал свое пение к какому–либо внешнему тону, к какому–либо внешнему музыкальному образу. Эмансипировавшееся пение появилось лишь позже; с этим же связана, с другой стороны, также и эмансипация инструментирования, эмансипированная инструментальная музыка.

Итак, мы можем сказать: человек некогда переживал себя единым с космосом, когда он переживал музыку. Он переживал себя и не внутри себя, и не во внешнем мире. Он не смог бы служить лишь сам музыкальный инструмент. В стародавние времена он не смог бы слушать один изолированный тон; он получил бы это этого ощущения, словно от какого–то привидения, витающего в пустоте. Он мог переживать лишь тон, составленный из внешне–объективного и внутренне–субъективного. Так что музыкальное переживание подразделялось на эти две стороны: объективное и субъективное.

Ныне это переживание проникает во все области музыки. Мы имеем, с одной стороны нечто такое, что создает музыке совершенно особое положение в мире, а именно то, что человек в своем музыкальном переживании еще не нашел себе должного места и связи в своем отношении к внешнему миру. Но эта связь с внешним миром наступит, когда придет то переживание октавы, которое мы только что обрисовали. И тогда именно музыкальное переживание станет для человека доказательством бытия Божия, ибо тогда он переживет свое «я» дважды: один раз как физическое внутреннее «я», а другой раз как духовное внешнее «я». И когда будет применять октаву также как применяют септиму, квинту и терцию (теперешнее применение октавы — это не то) — тогда возникнет новый вид доказательства бытия Божья. Ибо таково будет переживание октавы. Тогда скажут себе: если я переживаю в приме свое «я» таким, каково оно на земле, а затем переживаю его еще раз таким, каково оно в духовном мире, то это будет внутренним доказательством бытия Божья. Но это доказательство другого рода, чем то, которое имел человек времен Атлантиды через свое переживание септимы. Тогда вся музыка вообще была доказательством бытия Божья. Но это было не в меньшей степени, также доказательством бытия и самого человека. Когда человек проникался музыкальным, то его охватывал Великий Дух. В тот момент, когда человек предавался музыке, Великий Дух проникал его. Теперь же в дальнейшем, переживут большой прогресс в музыкальном переживании, а именно, будут ощущать себя не только одержимым Божественным, но будут при этом чувствовать и самого себя; и это приведет к тому, что человек будет ощущать гамму как самого себя, причем — себя, как находящегося в обоих мирах.

Вы можете представить себе, на какое необычайное углубление будет способно музыкальное в будущем, когда он сможет привести человека не только к тому, что он может пережить ныне при наших обычных композициях (которые, конечно, очень многого достигли), но и к тому, что при. слушании музыкальной композиции он сможет пережить, что при этом он становится совсем другим человеком. Он почувствует себя подмененным, и затем опять возвратившимся. В этом чувстве широких возможностей, открывающихся для человека, заключены дальнейшие пути развития музыки. Так что можно сказать: к прежним старым пяти тонам d, e, g, a, h присоединилось еще и «f» но еще не «с» в его полноте. Оно в своей полной человеческой значимости должно выступить еще только в будущем.

Все это необычайно важно уяснить, когда стоят перед задачей, правильного руководительства развития человека в области музыкального. Ибо, видите ли вы, ребенок до девятого, приблизительно, года, хотя ему могут преподносить и мажор и минор, все же не имеет настоящего восприятия их. Когда ребенок приходит к нам в школу, то он может, конечно, в качестве подготовления к будущему, получить и мажорные и минорные тональности, но сам ребенок не имеет пока ни того, ни другого. Ребенок живет еще в основном, — как бы это ни оспаривалось, — в переживаниях квинты. Поэтому, в качестве школьных примеров для детей этого возраста можно, конечно брать и такие, которые имеют и терции, но если хотят правильно подойти к ребенку, то развитие музыкального переживания следует начинать, исходя из понимания квинт. На это следует обратить особенное внимание. А именно ребенку оказывают большое благодеяние, если с переживанием мажора и минора и вообще с пониманием закономерностей терции подходят к нему в том его возрасте, на который я и раньше вообще указывал — в том возрасте, когда ребенок ставит перед нами важные вопросы, т. е. в возрасте после девяти лет. И одним из главнейших вопросов является найти подход к сопереживанию большой и малой терций. Это стремление возникает у ребенка около 9‑го или 10‑го года, и об его развитии следует особенно заботиться. А на 12-ом году следует, — насколько это возможно при современном состоянии нашей музыки, — развивать понимание октавы. Таким образом, мы правильно подойдем к развитию ребенка, сообразуясь с его возрастом, и с этой стороны.

Необычайно важно уяснить себе, что музыка живет, в сущности, только внутри человека, в его эфирном теле, причем физическое тело, конечно, тоже захватывается нижними тонами октавы. Но оно должно посылать свои толчки вверх (heraufstoben) в эфирное тело, а последнее, в свою очередь, — в астральное тело. А вверх до «я» доходит только слабые отзвуки этих толчков.(get:ppt werden nach oben)

Те понятия о другом мире, которые мы образуем в своем мозгу, это очень неуклюжие понятия; и в тот момент, когда мы образуем понятия — мы выпадаем из музыкального. Ибо музыкальное находится вне той области, где развертываются понятия. Когда мы думаем, то мы должны проститься с музыкой, ибо тогда музыкальный тон начинает заглушаться сам в себе, и он не может более восприниматься как тон. Когда тон начинает заглушаться сам в себе, — филистерская наука сказала бы: «когда он получает определенное число колебаний», — он уже перестает быть тоном. Когда он начинает заглушатся сам в себе, тогда возникает понятие «звук», которое в сущности стремится упразднить музыкальный тон. Это объективируется в звуках человеческой речи, в которых исчезают музыкальные тона, хоть отзвуки их и могут быть там.

Когда приходит музыкальное переживание, то оно спускается, собственно только до эфирного тела, и там оно вступает в борьбу? Конечно, при низких тонах и физическое дает свои толчки вверх; Но если бы мы спустились совсем в физическое, то и обмен веществ оказался бы вовлеченным в музыкальные переживания, и тогда музыкальное переживание перестало бы быть чистым музыкальным переживанием. Это достигается тем, что, когда желают сделать музыкальное особенно колющим, прибегают к тонам контр–октавы. В тонах контроктавы музыка до некоторой степени изгоняется из своей области. Собственно музыкальное переживание, протекающее совершенно внутренне, происходит и ни «я» и не в физическом теле, но в эфирном и в астральном человеке; собственно чистое музыкальное переживание, вполне заключенное во внутреннем, доходит только до эфирного тела и оно распространено лишь до области басов. А тона контроктавы предназначены собственно лишь для того, чтобы дать внешнему миру в какой–то мере доступ к музыкальному переживанию они применяются в основном там, где человек выступает с музыкальным вовне, а внешний мир посылает обратно свои воздействия. Это — вхождение музыкального из духовного в материальное. Когда мы спускаемся в область тонов контроктавы, то мы вступаем своей душой в материальное и мы переживаем эти условия вещества стать тоже музыкально–одушевленным. Таково в основном, место и значение тона контроктавы в музыке.

Все сказанное должно привести нас к тому, чтобы мы могли сказать себе: только иррациональное, а не рационально–рассудочное понимание человека может привести нас к тому, чтобы мы могли хотя насколько–нибудь достичь ощущения музыкального и смогли бы передать людям.

Завтра мы продолжим рассмотрения более конкретно.

Вторая Лекция

Штутгарт, 8 марта 1923 года.

Я еще раз хотел бы обратить ваше внимание на то, что основной целью этих двух лекций является дать преподавателям школы, хотя бы в очень неполном и фрагментарном виде (дальнейшем при первой возможности это будет рассмотрено более подробно), то, что так сказать могло бы послужить для них опорой при обучении музыке.

Вчера я говорил с том, какую роль играют в музыкальном переживании, с одной стороны квинта, а с другой стороны — терция и септима. Из этого описания вы могли увидеть, что движение по квинтам связано с тем музыкальным переживанием, которое при ощущении квинты повлекла человека из самого себя, т. е. человек при ощущении квинты переживал некое выхождение из себя. Это станет еще нагляднее, если мы возьмем все 7 октав, начиная с контроктавы и кончая четвертой октавой и уясним себе, что на протяжении этих 7 октав квинта может осуществляться 12 раз. Так что мы в последовательности этих музыкальных шкал имеем сокрытым образом еще и двенадцатиричную шкалу квинтовых интервалов.

Что же означает это, собственно, в связи с музыкальным переживанием в целом? Это означает, что находясь внутри этого переживания квинт, человек со своим «я» находится в движении вне своей физической организации. Он как бы шагает но этим 7 октавам, делая 12 шагов. Таким образом, через переживание квинт он находится в движении вне своей физической организации. Если мы теперь вернемся к переживанию терций — обеих большой и малой, то мы приходим здесь к некоему внутреннему движению человека, «я» находится до известной степени внутри границ человеческого организма, и терции человек переживает внутренне. При переходе же от терции к квинте (даже в том случае, если между ними есть что–нибудь другое, — это неважно) человек переживает переход от внутреннего переживания к переживанию вне себя. Так что мы можем сказать: в одном случае, — при переживании терции — мы имеем настроение укрепления внутреннего мира человека, обнаружение человеком самого себя внутри себя же, а во втором случае — при квинте обнаружение человеком себя в Божественном мировом порядке. Итак, при переживании квинты — словно выхождение в дали космоса, а при переживания терции — словно возвращение человека в собственный дом своей организации. А между ними находится переживание кварты.

Это переживание кварты, для того, кто хочет проникнуть вглубь тайн музыкального, пожалуй одно из самых интересных. Не потому, что как раз само переживание кварты, как таковое, было бы очень интересным, а потопу, что это переживание кварты находится действительно на самой границе, разделяющей переживание внешнего мира при квинте и переживание своего внутреннего мира человеком при терции. Переживание кварты расположено как бы точно на границе человеческого организма. При квартале человек воспринимает не физический внешний мир, но духовный мир. Он как бы взирает на само го себя извне (если я позволю себе употребить по отношению к слуховому восприятию образ, связанный со зрением). При переживании кварты дело обстоит так, что человек (это не доходит до его сознания, но ощущение его при переживании кварты таково), чувствует себя самого среди Богов. Тогда как, при переживании квинты, для того, чтобы быть среди Богов, ему приходится забыть себя. При переживании же кварты, ему не надо забывать себя для того, чтобы почувствовать себя среди богов. При переживании кварты он как бы присутствует в мире богов, оставаясь человеком. Он стоит как раз на границе своей человечности, он еще имеет ее, но при этом взирает на нее с другой стороны.

Переживание квинты, как духовное переживание, человек утратил. Современный человек не имеет более этого переживания квинты, которое еще было у людей прежде — за 4-5 столетий до начала нашей эры. Тогда человек действительно имел при переживании квинты ощущение: я стою внутри духовного мира. Тогда ему не требовалось никакого инструмента для того, чтобы сотворить вовне квинту, но он ощущал произведенную им самим квинту как протекающую в божественном мире, ибо у него еще существовала имагинация. Он имел еще имагинацию, имел имагинацию также и при музыкальном переживании. Тогда при переживании квинты музыкальное было еще неким объектом. Это человек утратил раньше, чем переживание объективного при кварте. Кварта была еще много позднее такой, что человек верил, когда он переживал кварту, что он живет и действует в чем–то эфирном. При переживании кварты он чувствовал, — если можно так выразиться, — тот священный ветер, который и его самого внес в физический мир. Так, по–видимому, чувствовали (судя по крайней мере по их высказываниям, — и это вполне возможно) и Амвросий и Августин. Затем и это переживание кварты было утрачено, и для того, чтобы сохранить ощущение кварты объективно потребовалось применение внешнего инструмента. Этим мы обыкновенно указываем на то, каким было музыкальное переживание в древние времена человеческого развития. Человек не имел еще терций, он дошел лишь до кварты, и тогда он не ощущал еще различия между «я пою» и «оно поет». И то и другое было для него одним и тем же. Ибо, когда он пел, он был не в себе самом, — он был вовне. И в то же время он имел какой–то внешний инструмент. Он имел в какой–то мере впечатление духовного инструмента, или также струнного инструмента, — впечатление имагинации. Музыкальные инструменты вообще подступали к человеку сперва в виде имагинации. Музыкальные инструменты за исключением клавишных(Probieren) не изобретены каким–либо экспериментальным путем, но они добыты из духовного мира.

Ну, тем самым, мы подошли и к вопросу возникновения песни. Сегодня трудно дать представление о том, каково было пение в те времена, когда существовало еще чистое переживание квинты. Пение фактически было в то время также и сказанием; песни была одно время и сказанием в словах о духовном мире. И тогда сознавали, если ты говоришь о винограде или вишнях, то ты должен применять обычную разговорную речь, а если тебе надо сказать о Богах, то ты должен петь.

А затем наступило то время, когда человек перестал уже иметь имагинации. Но у него все же сохранились некоторые остатки имагинации, нынче их больше не знают, — для людей это лишь слова. От воплощения духовного через музыкальные тона песни перешли к воплощению словесного через музыкальные тональности песни. Это — шаг в физический мир. И только впоследствии произошла эмансипация песни — из нее выделилась ария и т. д. Это уже позднейшая ступень развития.

Итак, если мы вернемся к тем древним временам, к первобытному пению человечества, то мы находим, что это первобытное пение человека было сказанием о Богах, сказанием о событиях в мире Богов. И, как уже было сказано, факт наличия 12 квинт в 7 октавах удостоверяет нас в том, что имелась возможность в квинтовом интервале движения вне человеческого существа благодаря музыкальному переживанию. И только с появлением кварты человек подходит к музыкальном переживании совсем к себе самому.

Вчера кто–то из присутствовавших правильно отметил, что в квинте человек ощущает какую–то пустоту. Конечно, он и должен ощущать при квинте пустоту, ибо он не имеет более имагинаций (а квинта, ведь, и связана с имагинацией), когда как терции соответствует внутреннее восприятие. Так что ныне человек ощущает при квинте некую пустоту, и должен заполнять ее материальным звучанием инструмента. Таков переход музыки от эпохи более спиритуальной к позднейшей материалистической эпохе.

Мы должны представлять себе человека древности и его музыкальный инструмент, действительно, в большой мере, как некое единство. Античный грек чувствовал необходимость, даже при сценическом выступлении в качестве актера, усиливать свой голос игрой на инструменте. Задушевное интимное переживание пришло только позже. В древние времена музыкальное было таким, что человек ощущал, что несет в себе известный крут тонов, замкнутый круг, который, простираясь книзу, не достигает контроктавы, а кверху — не достигает второй октавы. И он сознавал: мне дан узкий круг музыкального. А там, вовсе, в космосе, музыкальное простирается далее в обоих направлениях, и мне требуются инструменты, чтобы подойти ближе к этому космически–музыкальному.

Теперь, для того чтобы полностью разобраться в этом, мы должны будем рассмотреть и другие музыкальные элементы. То, что сегодня занимает центральное место в музыке, — я имею в виду музыку в целом, а не только пение, или инструментальную музыку, — это гармония. Гармоническое непосредственно захватывает чувствование человека. То, что выражает себя в гармоническом, переживается человеческими чувствованиями. Но чувствование(эмоция), собственно есть то, что находится посередине всей душевной жизни человека. Простираясь в одну сторону, чувствование доходит до воли, а простираясь в другую — до представления. Так, что когда мы рассматриваем человека, мы можем сказать: посередине мы имеем чувствование по одну его сторону мы имеем распространение его до представления, а по другую — распространение его до воли. Гармония обращается непосредственно к чувствованию. Гармония переживается чувствованием. Но вся природа чувствований человека, собственно, — двоякая. Мы имеем чувствования, которые больше устремлены в сторону представлений; когда мы, например, эмоционально переживаем свои мысли то чувствование склоняется более к представлениям. И мы имеем чувствования более устремленные к воле; при каком–либо нашем поступке мы чувствуем, нравится ли он нам, или не нравится, так же, как и при каком–либо представлении — нравятся ли оно нам или не нравится. Чувствования находящиеся посреди, расходятся в обе эти области.

Но музыкальное имеет ту особенность, что оно не может ни подниматься далеко в область представлений, — ибо музыкальное, захваченное представлениями, мозгом, сразу же перестало бы быть музыкальным, — ни погружаться совсем в волевое. Нельзя представить себе, чтобы, например, музыкальное стало бы непосредственным, волевым импульсом, за исключением, пожалуй, того случая, когда оно является лишь абстрактным сигналом. Когда вы слышите, например, обеденный звонок, то вы пойдете, ибо это сигнал к обеду; но вы не станете рассматривать само музыкальное этого звона, как волевой импульс. Это доказывает, что так же, как музыкальному недопустимо подниматься в область представления, также недопустимо ему погружаться в собственно волевую область. Проникновение его в обе эти области должно сдерживаться. Переживание музыкального должно происходить в области, расположенной между областью представления и областью воли: оно должно полностью протекать и завершаться в той части человека, которая не совсем принадлежит повседневному сознанию, но которая имеет дело с тем, что нисходи из духовных миров, воплощается и опять проходит через смерть. Но она бессознательна там. На основании этого, музыкальное и не имеет во внешнем мире какого–либо непосредственного коррелята. Когда человек вживается в земное, то он вживается и в то, что может быть непосредственно представлено, и в то, что он волит. Но музыка не распространяется в пределы представлений и воли; однако, имеется тенденция к тому, чтобы гармоническое как бы излучалось в область представлений. Оно не может и не должно проникать в представления, но оно излучается в область представлений. И это излучение гармонического в ту область нашего духа, в которой мы обычно развиваем лишь наши представления, понятия, совершает, исходя из гармонии, — мелодия.

Мелодическое ведет музыкальное из области чувствований в область представлений. В теме мелодии вы не найдете того, что мы имеем в представлениях, но в теме мелодии вы имеете то, что ведет в ту же область, в которой обычно находятся представления. Мелодия имеет нечто сходное с представлениями, но она вовсе не есть представление; она протекает еще вполне в жизни чувствований. Но она имеет тенденцию подняться туда, так что чувствование при этом переживается, собственно, в голове человека. И большое значение переживания мелодии заключается в том, что она представляет собой в человеческой природе то, что делает голову человека доступной чувствованиям. Обычно голова человека доступна лишь понятиям, а через мелодию она становится доступной чувствованию истинному чувствованию. Через мелодию вы как бы вносите сердце в голову. В мелодии вы становитесь свободными, подобному тому, как это имеет место при образовании представлений. А чувствование просветляется, очищается. Все внешнее отпадает от него, но при этом оно остается целиком и полностью чувствованием. Но как гармония может иметь тенденцию к поднятию в область представлений, она может так же иметь тенденцию и к нисхождению в область воли. Но она не должна совсем спускаться туда, она и там — в области воли, должна лишь бледно, если можно так выразиться, проявить себя. И это совершается через ритм. Так что мелодия несет гармонию ввысь, а ритм низводит гармонию в область воли. Получается связанная воля, — воля, размеренно протекающая во времени, направленная не вовне, но остающаяся связанной с самим человеком. Это подлинное чувствование, но простирающееся в область воли.

Исходя из этого вы сможете понять, что когда ребенок приходит в школу, то ему вначале легче найти понимание мелодии, чем гармонии. Конечно, не надо принимать этого педантично. В искусстве педантичное не должно играть никакой роли. Разумеется, ребенку можно преподносить все, что угодно. Но так же, как ребенок в первые школьные годы может понимать только квинты, или самое большое — кварты, но отнюдь не терции (эти последние он начинает внутренне понимать с девятилетнего возраста), точно так же можно сказать и то, что ребенок, легко понимает мелодический элемент, а гармонический элемент, как, собственно гармонический, — лишь, начиная с 9‑го, 10‑го года жизни. Конечно, ребенок понимает уже самый тон, но собственно гармоническое можно развивать у ребенка только с этих лет. Ритмическое же принимает самые различные формы. Ребенок может понимать известный внутренний ритм еще и в ранние годы. Но за исключением этого, инстинктивно–переживаемого ритма, ребенка до 9-летнего возраста не следовало бы мучить ритмами, например, ритмами музыкальных произведений. На эти вещи следует обратить внимание. В музыкальном тоне надо сообразоваться с возрастом. При этом встретятся с теми же самыми жизненными ступенями, какие найдены в нашей Вальдорфской педагогике и дидактике.

Если вы обратите особое внимание на ритм, то заметите, что ритмический элемент и есть то, что, в сущности, приводит в действие музыку, ибо он родственен воле; и человек должен, ведь, привести в действие внутренне свою волю, если он хочет пережить музыкальное. Ритмический элемент приводит в действие музыку. Но всякий ритм, в каком бы отношений человек ни находился к нему, покоится на таинственной связи между пульсом и дыханием: на том отношении, которое существует между дыханием — 18 дыханий в минуту, и пульсом — в среднем 72 удара в минуту, — на этом отношении 1: 4 (один к четырем), которое, конечно, может, во–первых, варьировать самым разнообразным способом и, во–вторых, принимать также индивидуальный характер. Поэтому каждый человек имеет свое собственное ощущение ритма, поскольку оно, однако, не сильно разнится у всех, то люди в отношении ритма находят взаимопонимание. Итак всякое переживание ритма покоится на таинственной связи между дыханием и биением сердца, кровообращением. И поэтому можно сказать тогда как через поток дыхания, воздействуя на него внешне и внутренне, мелодия поднимается от сердца к голове, — ритм, на волнах кровообращения, направляется от сердца к конечностям, и там в конечностях, оказывается волей. Отсюда вы также видите, как музыкальное, в сущности, наполняет всего человека.

Представьте себе теперь всего человека, переживающего, некий дух как музыку. Поскольку вы можете переживать мелодию, — вы имеет голову, этого духовного человека. Поскольку вы можете переживать гармоническое, — вы имеете грудь, средний орган этого духа. А когда вы переживаете ритмическое, до вы имеете конечности этого духа.

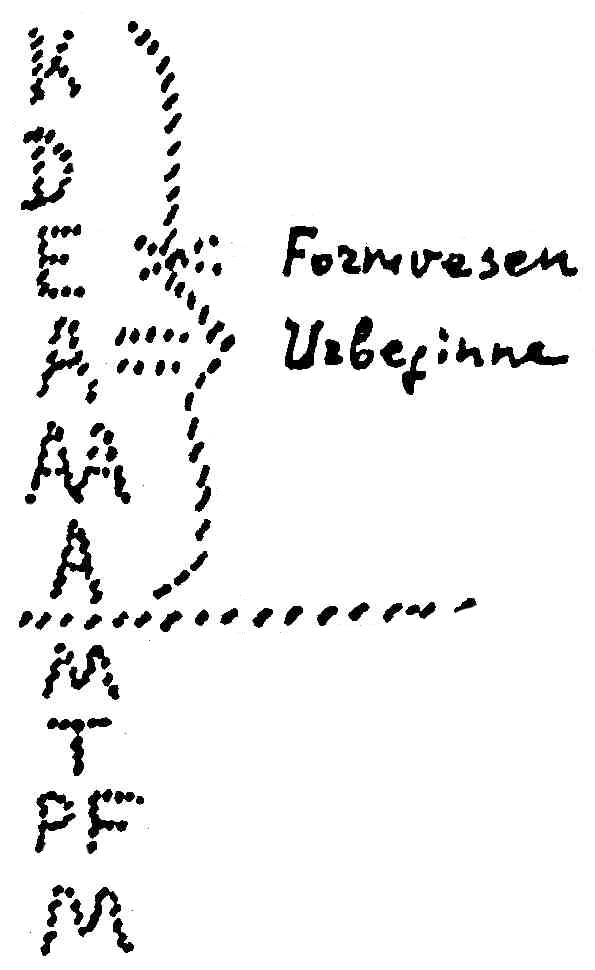

Но, что я вам сейчас этим описал? Я описал вам здесь эфирное тело человека. Вам надо только ясно представить себе музыкальное переживание, и когда вы получите правильное переживание музыкального, то вы будете иметь перед собой олицетворение человеческого эфирного тела. Только вместо того, чтобы сказать: «голова», мы скажем «мелодия», вместо «ритмического человека» скажем «гармония», а вместо «человека конечностей» (сказать «человек обмена веществ» — мы тут не вправе), мы скажем: «ритм». Мы имеем эфирно перед нами всего человека. Это ни что иное, как эфирный человек. И при переживании кварты, человек, собственно, переживает себя самого поистине как эфирное тело, но только в порядке, так сказать, своего рода суммирования. В переживании кварты заключены: начаток мелодии, начаток гармонии и начаток ритма, но все о так сплетены друг с другом, что их нельзя различать в отдельности. В переживании кварты переживают всего человека на границе духовного; в переживании кварты переживают эфирного человека.

Если бы современная музыка не была бы в материалистическую эпоху, если бы все прочее, что человек переживает сейчас, не губило бы совершенно музыку, то, исходя из того музыкального, что человек сейчас имеет, а музыкальное, само по себе, все же достигло всемирно–исторических высот, — то человек не мог бы быть вообще никем иным, как антропософом. Музыкальное, если переживаниеего сознательно, не дает возможности — переживать себя иначе, как антропософически. Вы не можете переживать музыку иначе как антропософически. Если вы воспримете эти вещи так, как они есть, то вы может быть, поставите себе следующий вопрос: да, если рассматривать древние предания о спиритуальной жизни, то мы находим, что там везде говорится о семичленной природе человека. Эту семичленность человека приняла и теософия, теософическое движение. A когда я писал свою книгу «Теософия», то я должен был сказать о 9-членной природе, разделив один из 7 членов на 3 части, и получил таким образом из 7-членного деления, 9-членное (см. рисунок).

А так как 6 и 7 совпадают, перекрывают друг друга, а также — и 3 - 4, то я получил для «Теософии» 7-и-членность человека. Но эту книгу невозможно было бы написать в таком виде во времена квинт, ибо в эпоху квинт все спиритуальные переживания выражались так, что в 7 октавах имели число 7 планет, а в 12 содержащихся в них квинтах — 12 созвездий зодиака. Тогда великая тайна человека давалась в квинтовом кругу. В эпоху квинт и нельзя было писать о Теософии иначе, чем подойти к человеку как к семичленному существу. Моя же «Теософия» написана в то время, когда люди уже вполне явственно переживали терцию, т. е. в эпоху углубления человека в самого себя, теперь надо было искать духовно в соответствии с тем процессом, который совершается при переходе от квинты к терции. Так что мне пришлось разделить отдельные части. И вы можете сказать, что те книги, которые пишут о семичленном делении человека, исходят просто из традиции эпохи квинт, из традиции квинтового круга. Моя же «Теософия» определяется временем, когда терция играет значительную роль в музыке. Это время, когда с появлением терции возникают осложнения: более внутренние переживания стремятся в сторону минора, а более внешние — в сторону мажора. Отсюда и недостаточно четкое разграничение между «3» и «4» (см. рисунок), т. е. между душой ощущающей и телом ощущений. Когда вы говорите: «душа» ощущающая, — то это малая терция, а когда говорите: «тело ощущений», то это большая терция. Факты человеческого развития выражаются гораздо яснее в музыкальном становлении, чем в чем–либо другом. Только следует избегать применения понятий. Я уже вчера говорил: понятия тут непригодны.

И если кто–либо приходит здесь с акустикой, с физиологией музыкальных тонов, тогда здесь вообще ничего нельзя сделать. Нет такой акустики, нет такой физиологии тонов, которая имела бы иное значение, кроме как значение для физики. Такой акустики, которая имела бы значение для самой музыки — Нет. Если хотят понять музыкальное, то нужно найти доступ в духовное.

Вы видите, что кварту мы имеем между квинтой и терцией. При квинте человек чувствует себя вышедшим от самого себя, вознесенным; при терции же — внутри самого себя, а при кварте — на границе между собой и космосом. Вчера я вам говорил, что септима была, собственно, интервалом атлантов; они имели вообще лишь септимные интервалы. Но при этом они имели совсем другое чувство чем мы теперь: вообще, когда они переживали музыкальное, они становились совсем вне себя; тогда они были в великой, всеобъемлющей духовности космоса и находились при этом в некоем абсолютном движении. Они приводились музыкальным в движение. При переживании квинт это движение еще было. Секста стоит между ними обоими. И из этого мы можем увидеть: три этих ступени — септиму, сексту и квинту человек переживает в состоянии выхождения из себя (экстаза); при кварте он подступает вплотную к себе, а при терции он же внутри себя. Октаву, в ее полном музыкальном значении, он станет переживать только еще в будущем. До сердечного переживания секунды человек сегодня еще не достиг. Это все вещи, которые покоятся пока в будущем. При еще более сильном углублении во внутреннее человек сможет ощутить секунду и вообще в конце концов также и отдельный музыкальный тон. Я не знаю, вспоминают ли некоторые из вас о том, что я однажды в Дорнахе при ответах на вопросы сказал, что отдельный музыкальный тон станет ощущаться в будущем как нечто музыкально–дифференцированное, что уже в отдельном тоне будет находиться музыкально–дифференцированное.

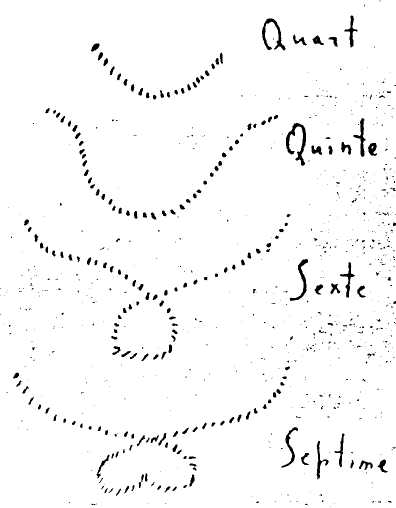

Если вы примите во внимание то, что было сказано, то поймете, почему в нашей музыкальной эвритмии применяются как раз те формы, которые там встречаются вам, и сверх того вы поймете еще и дальнейшее. Вы поймете, например, что чисто из инстинкта возникает чувство, что при исполнении низких тонов октавы, — примы, секунды и терции, — движение исполняется так, что, когда стоят здесь, движутся назад, а при высоких тонах: квинте, сексте, септиме, инстинктивно чувствуется, что надо двигаться вперед (см. рисунок).

Вот те формы, которые можно применять как стереотипные, как типические формы: (см. рисунок). И при тех формах, которые разработаны для отдельных музыкальных пьес, вы уже сможете приблизительно почувствовать, что эти формы содержатся в них в виде переживания кварт или квинт. Это как раз очень важно, чтобы в эвритмии совсем особенно изживалось бы в зримой форме это нисхождение гармонического через ритм в области воли. Так, чтобы иметь те или иные интервалы в этих формах, которые исполняются сами собой так чтобы то, что выступает от тех ли иных интервалов в ритм, изживалось бы в этих формах; причем сам собой возникает инстинкт, выполнять при кварте возможно малое движение, — не стоять на вместе, а сделать самое малое движение. Ибо, видите ли, кварта — это поистине некоторое реальное восприятие, только восприятие с другой стороны. Можно употребить следующее сравнение: если я говорю, — я смотрю глазом так, что мог бы видеть при этом сам глаз, то есть глаз мог бы смотреть в обратном направлении, то это было бы добытым из души переживанием кварты. Квинта же — это настоящее имагинативное переживание. Тот, кто правильно переживает квинту, тот в сущности, уже знает, что такое представляет собой субъективная имагинация. Кто переживет сексту, тот знает, что такое инспирация, а кто переживает септиму, — если только он действительно ее переживает, — знает, что такое интуиция. Я хочу сказать, что форма душевного постижения при переживании септимы такова же, как и ясновидческая при интуиции. И форма душевного постижения при переживании сексты такова же, как при ясновидческой инспирации. А переживанию квинты это настоящее имагинативное переживание. Душевному постижению не достает тогда только видения. Оно должна быть только пополнено им, а соответствующий душевный строй, при музыкальном переживании уже имеется в наличии. Поэтому вы часто можете слышать, что в древних школах мистерий, а также в сохранившихся преданиях ясновидческое познание именуется также музыкальным переживанием, духовно–музыкальным познанием. Там постоянно указывается на то, — только люди не понимают почему это, — что существует обычное телесное познание, интеллектуальное познание и существует спиритуальное познание; которое, в сущности, есть музыкальное познание, познание живущее в музыкальной стихии. И в сущности было бы совсем не так трудно сделать общепризнанным учение о трехчленности человека, если бы люди осознали сегодня свои музыкальные ощущения. Конечно, люди имеют какое–то ощущение музыкального, но в этом ощущении музыкального они не находятся по–настоящему, как люди. Они стоят лишь рядом с музыкальным. С переживанием музыкального дело подвинулось не очень далеко. Если бы переживание музыкального стало бы в человеке совсем живым, то он почувствовал бы: в мелодическом находится моя эфирная голова, а физическое отпало. Здесь я имею одну сторону человеческой организация. В гармонической — моя эфирная система среднего человека, а физическое тело отпало. Далее это сдвигается, опять на одну октаву. И опять в системе конечностей — здесь можно было бы и не терять много слов, это ясно — здесь мы имеем то, что выступает в музыкальном как ритм.

Как же происходит вообще музыкальное развитие человека? Оно исходит из переживания спиритуального духовного от установления присутствия спиритуального в музыкальных тонах, в музыкальных образах, созданных из тонов. Затем спиритуальное утрачивается, а музыкальные образования человек сохраняет. Позднее он связывает это со словом, как остатков спиритуального. А те музыкальные инструменты, которые он имел прежде как имагинации, он запечатлевает теперь в физическом, — делает из физического вещества свои инструменты. Все инструменты, поскольку они действительно возбуждают музыкальное настроение, взяты из духовного. Человек, поскольку он сотворил себе музыкальные инструменты, просто заполнил пустующие места, оказавшиеся вследствие того, что он перестал видеть спиритуальное. На эти места он поставил физические музыкальные инструменты.

Вы видите отсюда, что на музыкальное особенно ясно можно проследить то, как совершается переход в эпоху материализма. Там, где звучат музыкальные инструменты, прежде, собственно стояли духовные факты. Теперь их нет, — они исчезли вместе с древним ясновидением. И если человек желает иметь музыкальное объективно, то ему надо иметь что–то такое, чего нет во внешней природе. Внешняя природа не может предоставить ему какого–либо коррелята музыкального, поэтому он применяет свои музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты, во всяком случае, действительно являются наглядным показателем того факта, что музыкальное переживается всем человеком. Свидетельством того, что музыкальное переживается головой человека, служат духовные инструменты. А смычковые инструменты являются живыми свидетелями того, что переживается грудью человека, и находит особое свое выражение в руках. А тому, что изживает себя как музыкальное через третью часть трехчленного человека, через человека конечностей[8], свидетельствует все ударные инструменты, или инструменты, являющиеся переходом от смычковых к ударным. И все, что связано с духовыми инструментами, имеет более интимное отношение к мелодия, чем, то, что связано со смычковыми инструментами: последние связаны более с гармоническим. А то, что связано с ударным, обладает большим внутренним ритмом, и сродственно ритмическому. Итак, здесь мы имеем всего человека. И оркестр — это человек. Только в оркестре не должно стоять клавишного инструмента.

Да, но почему же? — Ведь музыкальные инструменты принесены из духовного мира: Только в клавишном инструменте, в фортепиано, который человек сконструировал себе в физическом мире, тона сгруппированы совершенно абстрактно. Любая флейта, любая скрипка, — все это нечто такое, что музыкально сошло из высшего мира. Ну, а фортепиано, — ведь, это нечто вроде обывателя филистера: филистер–обыватель не имеет уже в себе больше высшего человека. Фортепиано — это обывательский инструмент. Конечно, — это счастье, что фортепиано имеется, так как иначе обыватель не имел бы вообще никакой музыки. Но клавишный инструмент — это то, что возникло уже из материалистического переживания музыки. Поэтому фортепиано — это тот инструмент, который удобнее всего применять для того, чтобы пробуждать музыкальное внутри материального мира. Но надо было прибегнуть к чисто материальному, чтобы клавишный инструмент мог сделаться выразителем музыкального. И поэтому мы должны сказать: фортепиано, конечно, весьма благодетельный инструмент, — ибо иначе нам, не правда ли, пришлось бы при преподавании музыки в наш материалистический век, призвать на помощь духовное с самих азов.

Но все же — это инструмент, который должен быть музыкально преодолен. Человек должен освободиться от влияния фортепиано, если он хочет пережить собственно–музыкальное.

И тут можно уже сказать: получаешь всегда глубокое переживание, когда вещи такого музыканта, как Брукнер[9] который, по существу, живет полностью в музыкальном, играются на фортепиано. Фортепиано исчезает из комнаты; при музыке Брукнера фортепиано исчезает. Кажется, что слышишь другие инструменты, забываешь о фортепиано. Так это у Брукнера. Это свидетельство того, что в нем еще жило нечто, хотя и весьма инстинктивным образом; от собственно спиритуального, лежащего в основе всякой музыки.

Вот, в общем, пусть отрывочно и непритязательно то, что я хотел сказать вам в эти дни. Я надеюсь, что вскоре мы еще получим возможность опять коснуться этих вещей. Тогда я скажу вам о том или ином более обстоятельно.

Третья лекция

Дорнах, 16 марта 1923 года

В последнее время я уже неоднократно обращал ваше внимание на то, что так же хорошо можно было бы дать жизнеописание человека для того времени, которое он проводит между засыпанием и пробуждением, как дают жизнеописание его между пробуждением и засыпанием. Все, что человек переживает между пробуждением и засыпанием, он переживает при помощи своего физического и эфирного тел. Благодаря тому, что он обладает в своих физическом и эфирном телах, соответственно выработанными органами чувств, достигается то, что он получает сознание о том мире, который, окружая его, связан с его физическим и эфирным телами, так сказать, — находится в единении с ними. Но так как он, находясь на современной стадии развития, не выработал еще в своем Я и астральном теле, подобным же образом, духовно–душевные органы, которые могли бы стать — здесь я употреблю парадоксальное выражение, — сверхчувственными органами чувства — он не может оcoзнать то, что переживает между засыпанием и пробуждением. Итак, лишь при помощи духовного восприятия можно обозреть то, что содержит в себе биография этого Я и астрального тела, — параллельно той биографии, которая осуществляется посредством физического и эфирного тел человека.

Так, вот, если говорить о переживаниях человека во время между пробуждением и засыпанием, то, ведь, тогда к этим переживаниям с необходимостью принадлежит все то, что с ними связано, — что происходят в физически–эфирном мире, окружающем человека, что им переживается и воздействует на него. Поэтому надо говорить об окружающем физически–эфирном мире, в которой человек находится между пробуждением и засыпанием. Но между засыпанием и пробуждением он точно так же находится в некоем мире, только мир этот совсем иного рода, чем физически–эфирный мир. И имеется возможность для сверхчувственного восприятия говорить об этом мире, как о мире окружающем нас в то время, когда мы спим, подобно тому как физический мир является нашим окружением во время нашего бодрствования. И в этих лекциях мы дадим возможность, предстать перед нашей душой кое–чему, что могло бы осветить нам этот мир. Некоторые элементы этого уже даны, например, в описаниях, которые приводятся в моей книге «Очерк Тайноведения». Тaм вы нейдете некоторые описания, хотя и имеющие характер эскизных набросков о том, как царства физически–эфирного мира, — минеральное, растительное, животное и человеческое — имеют свое продолжение в царствах высших духовных Иерархий. Рассмотрим это сегодня немного еще раз.

Итак, мы можем сказать: если мы в бодрственном состоянии обратим наши глаза или другие органы чувств во внешний, окружающий нас, физически–эфирный мир, то мы воспримем тогда три, собственно(или четыре), царства природы, — минеральное, растительное, животное и человеческое. Если же мы подымимся в области, доступные только сверхчувствительному восприятию, то там мы найдем как бы продолжение этих царств: царства Ангелов, Архангелов, Начал, Властей, Сил, Господства и т. д. Мы имеем, следовательно, два мира, взаимно проникающих друг друга, физически–эфирный мир и сверхчувственный мир. И мы знаем, что во время между засыпанием и пробуждением мы действительно находимся там, и имеем в нем переживание, хотя эти переживания и не доходят до нашего обычного сознания вследствие отсутствия у нас соответствующих духовно–душевных органов.

Для того, чтобы точнее понять, что человек переживает в этом сверхчувственном мире, попытаемся сделать своего рода описание этого мира, — сдалась такое же описание, как это делает естествознание, или же история, в области физически–эфирного мира. Нам придется для начала удовольствоваться, конечно, лишь отдельными фактами из этой, так сказать, сверхчувственной науки об истинном свершении мировых процессов в том мире, в котором мы находимся во время между засыпанием и пробуждением. И я выберу сегодня, прежде всего, одно событие, которое имеет глубокое значение для всего хода развития человечества за последние тысячелетия. С одной стороны, а именно со стороны физически–эфирного мира и его историй, мы уже неоднократно описывали это событие. Сегодня мы рассмотрим это с другой стороны, с точки зрения не физически–эфирного мира, а сверхчувственного. Событие, которое я имею в виду, и о которой я неоднократно говорил, произошло в четвертом столетии христианской эры.

Я уже описывал то, что весь строй человеческой души людей западных стран становится совсем иным в этом 4-ом столетии, и что (без применения духовно–научного рассмотрения) перестали понимать то, как именно во время предшествовавшее этому 4‑му столетию, люди чувствовали и ощущали. Мы уже неоднократно описывали характер тогдашнего душевного строя и ощущений. Иначе говоря, мы описывали то, что переживали люди в ходе времени к этому 4‑му столетию. Теперь же постараемся слегка коснуться того, что переживали в то время те Существа, которые принадлежат к названному нами сверхчувственному миру. Мы обратимся теперь к другой стороне жизни и бросим взгляд с точки зрения сверхчувственного мира.

Предрассудком современного, так называемого просвещенного человечества, является мнение, что мысли человека находятся лишь в его голове. Мы ничего не узнали бы о вещах с помощью мыслей, если бы эти мысли были только в голове человека. Тот, кто предполагает, что мысли находятся только в головах людей, тот уподобляется — как бы парадоксально это ни звучало — тому человеку, который считал бы, что тот глоток воды, которым он утоляет cвою жажду, возник у него на языке, а не попал к нему в рот из кружки с водой. В сущности так же смехотворно утверждать, что мысли возникают в человеческой голове, как смешно было бы говорить, как вода, которой я утоляю свою жажду, — вода, находящаяся в кружке, — возникла у меня во рту.

Мысли распространены по всей Вселенной. Мысли — это те силы, которые правят ходом вещей. И ваш мыслительный орган есть лишь нечто такое, что черпает из космического резервуара мысле–сил, что вбирает в себя мысли. Так что мы не должны говорить о мыслях так, что они мол, суть нечто принадлежащее только человеку. О мыслях мы должны говорить исходя из сознания того, что мысли — это мировые силы, господствующие во Вселенной и распространенные во всем Космосe. Нo это не значит, что мысли так просто, свободно витают кругом: они всегда бывают носимы некими Существами, которые вырабатывают их. И, что самое важное, — так это то, что они бывают носимы не всегда одними и теме же Существами, не всегда одинаковыми Существами.

Если мы обратимся к сверхчувственным мирам, то мы найдем посредством сверхчувственного исследования, что мысли, с помощью которых люди уясняют себе мир, находятся вовне, в космосе: что они там носятся, — я мог бы сказать, — что они туда излиты (Земные выражения мало пригодны для этих возвышенных свершений и Существ). И что эти мысли до 4‑го столетия христианской эры были носимы, изливалась Существами той Иерархической ступени, которую мы обозначаем как «Властей»(Exusiai) или «Души Формы».

Когда античный грек, исходя из науки, даваемой его мистериями, желая отдать себе отчет о том, откуда он получает свои мысли, то ему, приходилось делать это таким образом, что он говорил себе: Я обращаю свой духовный взор ввысь к тем Существам, которые открываются мне через мистериальную науку, как Души Формы, как формирующие силы, как Сущности Форм. Они — носители космического разума(Kosmischen Intelligenz), они носители космических мыслей. Они изливают эти мысли в свершение мировых событий и отдают эти мысли душам людей, которые, переживая эти мысли, вызывают их в своем сознании(erlebend vergegenwärtigt).

Тот, ктo в те древние времена греческой жизни вживался с помощью особого Посвящения в сверхчувственные миры, и достигал переживания этих Существ Формы, — тот лицезрел эти Существа Формы, и он должен был для того, чтобы создать о них верный образ, верную имагинацию, придать им, в качестве атрибута, исходящие от них в мир потоки сияющих мыслей. Такой античный грек лицезрел этих Существ Формы вместе с как бы исходящими от них членов мысле–силами, проникающими далее в мировые процессы, действующие так, как созидающие мир, миры космического Разума. Он говорил при этом: Власти формы «Экскузиай» имеют во Вселенной, в Космосе, изливать мысли, пронизывающие процессы, совещающиеся в мире. И подобно тому, как наука мира внешних чувств описывает дела людей, отмечая то, или иное из того, что совершают люди, и в отдельности и совместно, — так и сверхчувственная наука, если она обратит свой взор на деятельность Властей формы в ту эпоху, должна описывать то, как эти сверхчувственные Существа направляют друг к другу потоки мысле–сил, как они воспринимают их друг от друга, и как из взаимодействия этих потоков и характера их приятия, следуют те мировые процессы, которые затем проявляются для человека в виде явлений мира природы.

Но, вот, в развитии человечества наступило время четвертого столетия христианской эры и оно принесло этому сверхчувственному миру событие необычайной важности, а именно то, что «Экскузаяй» Власти форм, Существа Форм передали эти свои мысле–силы «Архаям», Началам.

«Архаи» Начала, приступили тогда к выполнению обязанностей, которые прежде всего принадлежали Духам Формы. Такие события бывают в сверхчувственных мирах. Это же было выдающимся по своему значению космическим событием. Эксузиай же, Духи Формы оставили за собой с того времени только выполнение задачи по упорядочиванию восприятий внешних чувств, т. е. управление с помощью особых космических сил, всем тем, что содержался в мире красок, звуков и т. д. Так что тот, кто мог заглянуть в то, что произошло в это время, последовавшее вслед за 4‑м столетием христианской эры, должен был бы сказать: он видит, как правящие Вселенной Космические мысли оказываются переданными Началам «Архаям» и как все то, что видят глаза, слышат уши, во всем своем многообразии, во всех своих метаморфозах, становятся полем творящей деятельности Духов Формы, которые прежде давали людям мысли; а теперь они дают людям восприятия их внешних чувств; мысли же им отныне дают Начала.

И этот факт сверхчувственного миpa отразился здесь в чувственном мире таким образом, что в то старое время, когда, например, жили древние греки, мысли воспринимались объективно, заключенными в вещах. Подобно тому как мы сегодня считаем, что воспринимаем красный или синий цвет предметов, так грек ощущал тогда, что мысль описывать то, как эти сверхчувственные Существа направляют друг к другу потоки мысле–сил, как они воспринимают их друг от друга, и как из взаимодействия этих потоков и характера их приятия, следуют те мировые процессы, которые затем проявляются для человека в виде явлений мира природы.

Но, вот, в развитии человечества наступило время четвертого столетия христианской эры и оно принесло этому сверхчувственному миру событие необычайной важности, а именно то, что «Экскузаяй» Власти форм, Существа Форм передали эти свои мысле–силы «Архаям», Началам.

«Архаи» Начала, приступили тогда к выполнению обязанностей, которые прежде всего принадлежали Духам Формы. Такие события бывают в сверхчувственных мирах. Это же было выдающимся со своему значению космическим событием. Эксузиай же, Духи Формы оставили за собой с того времени только выполнение задачи по упорядочиванию восприятий внешних чувств, т. е. управление с помощью особых космических сил, всем тем, что содержался в мире красок, звуков и т. д. Так что тот, кто мог заглянуть в то, что произошло в это время, последовавшее вслед за 4‑м столетием христианской эры, должен был бы сказать: он видит, как правящие Вселенной Космические мысли оказываются переданными Началам «Архаям» и как все то, что видят глаза, слышат уши, во всем своем многообразии, во всех своих метаморфозах, становятся полем творящей деятельности Духов Формы, которые прежде давали людям мысли; а теперь они дают людям восприятия их внешних чувств; мысли же им отныне дают Начала.

И этот факт сверхчувственного миpa отразился здесь в чувственном мире таким образом, что в то старое время, когда, например, жили древние греки, мысли воспринимались объективно, заключенными в вещах. Подобно тому как мы сегодня считаем, что воспринимаем красный или синий цвет предметов, так грек ощущал тогда, что мысль не создана его головой, а излучается из самих вещей, так же как мы сейчас считаем, что красное или синее излучается от предметов.

В своей книге «Загадочные проблемы философии»(«Загадки Философии») я описал то, что представляет собой другая сторона этого дела, так сказать, человеческая. Как этот важный процесс, происшедший в сверхчувственном мире, отразился в физически–чувственном мире, — это вы найдете описанным в моей книге «Загадочные проблемы философии». Там я применяю философскую терминологию, ибо язык философии — это язык, приспособленный для материального мира, тогда как если говорить, становясь на точку зрения сверхчувственного, то приходится говорить о сверхчувственных фактах, а именно о том, что обязанности Духов Формы, Властей, перешли к Началам. Такие вещи подготовляются в течение целях эпох. И такие вещи связаны с глубокими переменами в жизни человеческих душ. Я сказал, что это сверхчувственное событие произошло в 4‑м столетии христианской эры. Но это только приблизительно так, ибо это, так сказать, является только некий средним пунктом, тогда как процесс этой передачи полномочий происходил в течение, продолжительного времени. Это подготавливалось еще в дохристианские времена, и закончились еще только в 12‑м, 13‑м, 14-ом столетии. Четвертое же столетие — это, так сказать, только некоторый средний пункт, и оно названо здесь, чтобы обозначить какой–нибудь определенный момент исторического развития человечества.

Вместе с этим мы пришли и к той точно развития человечества, с которой для человека вообще начинает полностью затемняться всякое прозрение в сверхчувственный мир. Прекращается то сознание души, которое давало ей возможность сверхчувственного зрения, восприятия сверхчувственного; душа отдается мирскому. Возможно, что это более интенсивно предстанет перед вашей душой, если мы осветим это еще о другой стороны.

В чем, собственно, состоит то, на что я хочу так интенсивно указать? Оно состоит в том, что люди все более и более начали чувствовать себя в своем индивидуальности. Поскольку мир мыслей переходит от Духов Формы к Началам, от Властей к «Архаям», человек ощущает мысль становящимися более близкими своему существу, ибо Начала пребывают на одну ступень ближе к человеку, чем Власти. И когда человек начинает видеть сверхчувственно, то он получает следующее впечатление, он говорит тогда себе(см. рис.4): Да, вот тот мир, тот чувственный мир, который я вижу. Желтое — это обращенная к моим внешним органам чувств сторона, а красное же — уже сокрытая, недоступная внешним чувствам сторона.

Рисунок 5

Обычное сознание вообще не знает ничего об имеющихся здесь место соотношениях. А сверхчувственное сознание имеет здесь вполне определенное восприятие: если человек здесь(см. рис.5), то между человеком и восприятиями внешних чувств наxодятся Ангелы, Архангелы и Начала. Они собственно по сю сторону границы сверхчувственного мира. Они невидимы для обычных глаз, но они все же находятся между человеком и покровом, сотканным из восприятий внешних чувств. А «Власти», «Силы» и «Господства», находятся по ту сторону. Они сокрыты этим покровом.

Рисунок 6

Так, что человек обладающая сверхчувственным сознанием, ощущает мысли, после того как были переданы Началам, приблизившимся к нему. Он ощущает их так, точно они теперь находятся уже в боль шей степени в его собственном мире, тогда как прежде они были сокрыты красками, находились за тем красным или синим цветами предметов и которые проходили к нему сквозь это красное для синее, или через музыкальные тона «cis» или «f». Со времени же этой совершившейся перемены, он чувствовал себя в более свободном общении с миром мыслей. Это и вызывает иллюзию того, что человек якобы сам создает мысли.

Человек только с течением времени развился до того, чтобы воспринять внутри в себя самого то, что прежде ему представлял объективный внешний мир. Это произошло лишь постепенно в хoдe развития человечества. Если мы теперь вернемся далеко назад к временам предшествовавшим атлантической катастрофе, к атлантическому периоду, то я попрошу вас представить себе образ человека таким, как я описал его в своих книгах — «Тайноведение» или «Из Акаша–хроники». Как вы знаете, эти люди обладали совсем иным обликом. А вещество, составлявшее их телесность, было более тонким(spдter) чем оно стало позднее в послеатлантический период. А вследствие этого и душевное находилось в иных взаимоотношениях с внешним миром, — все это описано в названных книгах. Эти атланты совсем по иному переживали мир. Я хочу привести только один пример того, какого рода переживания они имели. Атланты не могли иметь переживания терции и даже квинты. Музыкальное переживание начиналось у них, собственно, только с восприятиями септимы. И затем они воспринимали более широкие интервалы; самым малым интервалом была для них септима. А терция и квинты они не слышали; они по существовали для атлантов. Но вследствие этого, переживание музыкальных тонов вообще было совершенно иным, душа имела совсем иное отношение к сочетаниям тонов. Еcли музыкально жить только в септимах, не пользуясь промежуточными интервалами, причем жить в септимах таким натуральным образом, как жили в септимах атланты, то воспринимают музыкальное совершенно иначе: воспринимают его не как нечто, относящееся к человеку, или происходящее в человеке; но в момент такого музыкального восприятия ощущают себя вне тело, живут вовне, в космосе. Так оно и было у атлантов. У атлантов было так, что музыкальное переживание совпадало у них с непосредственным религиозным переживанием. Их переживание септимы представлялось им так, что они не смогли бы сказать, что они сами имеют какое–либо касательство к образованию септимных интервалов, но они ощущали как Божества, которые правят миром и мировыми процессами, выявляют себя в септимах. Для них не было бы никакого смысла в словах: «я создаю музыку», — они могли ощутить смысл лишь в словах: «я живу в созданной Божествами музыке».

Хотя и в значительно ослабленной степени, подобное переживание музыки сохранялось и в послеатлантическое время, — в те времена, когда жили еще, в основном, в интервалах квинты. Вы не должны этого сравнивать с современным ощущением людьми квинт. Сегодня человек ощущает квинту примерно как впечатление от чего–то внешнего, ничем незаполненного. Квинта для него есть некая пустота, хотя и в лучшем смысле этого слова, но все же, пустота. Квинта стала пустой потому что Боги отступили от человека.