РАЗДЕЛ IV «Номенклатура»

Дмитрий Быков. ЖД

«Геликон Плюс», Санкт-Петербург; «Вагриус», Москва

Роман ждали будто мессию. Предтечей предусмотрительно выступил сам Быков, пару лет назад опубликовавший свои «Философические письма», где излагал некую экстравагантную историческую теорию, из тех, что объясняет вообще всё, не хуже сайентологии или френологии; вообще-то, давал понять он, это будет роман, но роман пока еще сочинится, а открытие следовало «обнародовать» как можно скорее: «неумолимая деградация России происходит на наших глазах». Теория, указывавшая на существование невидимых связей между Шафировым и Кулибиным, Жуковским и Березовским, в кратком изложении выглядела захватывающей. Компетентность Быкова-романиста подтверждалась не раз, поэтому, натолкнувшись на такой анонс, можно было позволить себе ждать чего-то особенного, окончательных ответов на самые острые вопросы. Когда разрешение от бремени наконец произошло, оформление текста выглядело еще более многообещающим: «поэма», «самая неполиткорректная книга нового тысячелетия», дважды повторенное в предисловии слово «истина», самоуничижительная фраза «я родился для того, чтобы написать эту книгу», варианты расшифровки названия, где, среди прочего, предлагались «Живые души» и «Живаго-доктор»; сразу ясно, мгновенная классика.

Быков не солгал; «ЖД» в самом деле стоит несколько особняком в его творчестве.

Быков разворачивает перед нами свиток с картиной воображаемого будущего. Десятые годы XXI века. В России гражданская война, а впрочем, не совсем гражданская, поскольку регулярная армия воюет с так называемыми «ЖД» – евреями, которые считают российскую территорию своей и намереваются восстановить здесь некогда существовавший Хазарский каганат. Война, длящаяся третий год, так же деградировала, как и всё в России: боевые действия имитируются, свои расстреливают своих, а об исходе решающих битв политики договариваются друг с другом заранее. Важная подоплека непрекращающейся войны состоит в том, что так называемые русские, воюющие против ЖД, или «хазар» – это в основном «варяги», такие же захватчики, только с Севера. И те и другие угнетают так называемое коренное население – «васек», которые знай себе помалкивают; впрочем, и среди кротких сих находятся более пассионарные особи, которые нарочно стравливают между собой варягов и хазар, чтобы те уничтожали друг друга и поменьше обращали внимания на коренных.

В этой войне сходятся не только исторические, но и частные коллизии. Окольными путями, из ниоткуда в никуда, из пункта Ж в пункт Д, перемещаются множество персонажей – мотивированные, как правило, всеобщей «бесприютностью».

Главных героев – живых душ – в романе несколько: один (Громов) воплощает долг, второй (Волохов) пытливый ум, страсть к переменам и любовь к народу и родине, третий (Бороздин) разумный компромисс между западничеством и почвенничеством, четвертый (Гуров) жизненную философию «коренного населения», пятая (Анька) – милосердие и невинность, и т. д. Все они, легко догадываешься, представляют мнимо альтернативные версии автора – «приличные люди», выросшие в «нетепличных условиях» и «умеющие думать о великих абстракциях (потому что думать о конкретике в таких условиях выходило себе дороже)»; беда в том, что им нельзя встречаться; сцены, где они все-таки сходятся, в драматургическом смысле абсолютно беспомощны; один, напившись, все время говорит, другой молчит – а как же не напоить первого и не заткнуть рот второму: ведь если они будут функционировать в обычном режиме, то выяснится, что говорят они хором. Кроме двойников Быкова, правду здесь знают еще многие. О, сейчас я вам все объясню! – услужливо тянет руку очередной доброхот и объясняет: хазары – либералы, варяги – государственники, одни морально растлевают, другие физически уничтожают; коренные – ездят по кругу, у них украли историю…. «А почему кругами, Василий Иванович? Почему напрямую нельзя?» О, сейчас я вам все объясню – и опять: на колу мочало, начинай сначала. От частого повторения все это быстро обессмысливается и вместо «гула подземной истины» начинает напоминать свифтовские споры тупоконечников с остроконечниками.

Романные коллизии, которые можно извлечь из «теории», – гражданская война, споры идеологов, ознакомление непосвященных с конспирологической информацией, мнимая опасность: конец света – довольно быстро истощаются, а роман из этого – даже и символистский, без психологии, «живаго-доктор» – так и не складывается, и поэтому автору приходится бодяжить идеологическую кислоту нелепыми сюжетными трюками (подземный ход, монах в лодке), сатирическими сценами (которые на самом деле являются не сценами, а статичными карикатурами, причем, чтобы оценить степень их удачности, следует быть знакомыми с прототипами – Холмогоровым, Чадаевым, Псоем Короленко), комическими интерлюдиями, а также шутками, большинство из которых вызывают не столько смех, сколько оцепенение. « – Что же спеть тебе? – говорил как бы в задумчивости как бы слепой как бы старец с бандурой в руках. Он сидел на лавке в избе подполковника Лавкина, офицера, блин, ух, какого офицера» – ну да, «на лавке в избе Лавкина», что дает более-менее адекватное представление о типе юмора, принятого в «ЖД». Еще шутки? «С кухни внесли „Чудо в перьях“ – фирменное блюдо Цили Целенькой, шедевр варяго-хазарской кухни: лося, фаршированного поросем, фаршированного гусем, фаршированного карасем, набитым, в свою очередь, деньгами. В каждую купюру была завернута сосиска». Еще не догадываетесь, что напоминает это «Чудо в перьях»?

Роман нафарширован не только ядом, но и благими намерениями: он призывает нас осознать бессмысленность русской жизни, вечное прозябание, тот факт, что история сводится к неэффективному растрачиванию природных, в широком смысле, ресурсов: людей, плодородия почвы, нефти, добросердечия. Печка печет, яблонька плодоносит – и все это длится веками, а всем все так же плохо: и из-за того, что захватчики чередуются, а коренное население им потакает, история идет по кругу, по одним и тем же циклам, и от регулярности появления Шафировых, Кулибиных, Жуковских и Березовских положительно тошнит. Когда-нибудь рог изобилия все же иссякнет, и что-то делать все равно придется; так что уж лучше сейчас.

Впечатлительному читателю Быкова следует убить в себе варяга и хазара, а учуяв в себе признаки коренной расы («васьки»), пробудиться наконец от блаженного сна, спрыгнуть с карусели – и начать историю, пусть даже просто закончив ее, отправившись «туда, где ничего нет»; мне кажется, я более-менее точно излагаю намерения и пафос автора.

Роман – не шибко хороший и не бог весть какой плохой, зря Быков посыпал кудри пеплом в предисловии – так же и заканчивается: не хорошо и не плохо, а тем, что всем и так известно: «Не будет никакого конца света. Слишком все было бы легко, если бы случился конец света»; «И чем ближе он подходил, тем ясней понимал, что и за деревней Жадруново есть какая-то жизнь, но угадать ее невозможно, как невозможно из нынешнего лета увидеть будущее». Будет что-то другое, оптимистически предсказывает Быков. Улыбаясь вместе с его героями, мы не можем не отметить, что откровением такой финал является только для них, заморочивших себе голову теорией. Финал ложный; за катарсис нам выдали опровержение (самой жизнью) и так неправдоподобной теории.

Ну ладно теория – теория с самого начала вызывала подозрения в подтасовке фактов (которые даже не Быков-то подтасовал, а безвестные авторы газеты «Завтра», году так в 1997-м, в период Гусинского НТВ). Так ведь тут и до теории обнаруживаются странные гипотезы. Махачкала в Средней Азии, ацтеки, сражающиеся с инками за Юкатан, фраза «я знаю, что от перемены атомов молекула не меняется!», фраза «таинственные маневры, бессмысленные, как стояние на Калке», – сначала списываешь такого рода нелепости на собственный инстинкт блохоискательства, но чем больше набирается этих ляпов, тем яснее становится, что раз «стояние на Калке», то татары – это варяги, Петр – хазар, а Быков написал «поэму» в том же смысле, что «Божественная комедия», «Мертвые души» и «Кому на Руси жить хорошо»; а чего ж – фундаментальная некомпетентность может породить даже еще более экстравагантные теории. Быков, к сожалению, не является экспертом ни в истории, ни в географии, ни в физике, поэтому и теорию его (или его героев, как угодно) нельзя принять всерьез; а раз так, роман, где кроме этой теории есть только тошнотворные шутки и пафосные трюизмы, не может не вызвать известное недоумение.

Главные, однако, ляпы этого романа – даже не фактические, а языковые. У Быкова, патентованного златоуста и лауреата-чемпиона, здесь язык заплетается, он городит невесть что – потому что транслирует неправду, ерунду, и сам об этом подозревает, но не может остановиться. «В прессу вовсю проникало слово „супостат“. В детстве Волохову, увлекавшемуся тогда физикой, супостат представлялся прибором, регулирующим температуру супа, наподобие реостата, коим можно было умерять громкость; теперь мы на него бесперечь супились». Это типичный пассаж из «ЖД» – такой же вроде бы эффектный, как все здесь, но, если присмотреться, набор стилистических неточностей и бессмыслицы. Реостат регулирует силу тока и его напряжение; и «температура» здесь ни при чем. «Громкость» нехорошо «умерять» – ее можно регулировать, снизить; а «умерять» лучше требования или пыл. Архаизм «коий» – ни к селу ни к городу. Архаизм «бесперечь» дублирует архаичное звучание «супостата» с непонятной целью. Можно ли «проникать» – то есть распространяться, пробираться – «вовсю», изо всех сил, очень сильно? Либо «вовсю употреблялось» – уже употреблялось, либо «начало проникать» – но не «вовсю проникало». Слово «тогда» дублирует только что упоминавшееся «в детстве»; тройная игра слов – «супостат», «суп», «супиться» – ни к чему не ведет, они связываются через сознание героя – просто для того, чтобы оправдать желание автора пошутить. Все это просто набор слов, слов ради слов, шутки ради. Из такого сырого, стилистически неправильного – а на самом деле маскирующего ложь – материала слеплен весь роман.

Нечто большее, чем недоумение, вызывает не теория и не стилистические огрехи, а та безапелляционность, назойливость, отмороженность, с которой быковские идеологи навязывают теорию читателю и с которой автор третирует своих идеологических противников – какими бы отвратительными те ни были на самом деле. Быков, видим мы, на самом деле такой же отмороженный, так же безапелляционен, так же назойлив, так же утомителен, как ненавидимые им варяги и хазары. Он описывает хазарское панибратство с мировой культурой как омерзительное – только для того, чтобы очень скоро позволить себе фамильярность, какую не найдешь ни у какого Псоя Короленко: «Воцарилось благолепие. Хеллер отдыхал, Гашек сосал, и я тоже что-то плохо себя чувствую». Он скрежещет зубами из-за вульгарности варягов – и оказывается еще более вульгарен, чем его фантомные враги: «тут мастерски валяли ваньку – шерстяного человека с руками, ногами и, по особому заказу, хуем; правда, про последнее все больше ходили легенды – есть, мол, тайный мастер, но пьет и в последнее время все капризничает». Не называется ли это двойными стандартами? Еще как называется; Быков, несмотря на всю свою Weltschmerz и Unheimlichkeit, – сам варяг и сам хазар, если уж воспользоваться его терминологией.

«ЖД» можно назвать неполиткорректным, неостроумным, самонадеянным, монотонным, многословным, вульгарным, рыхлым, претенциозным, нелепым, как все чрезмерное, но, боюсь, в русском языке нет того слова, которым описывалось бы адекватно это чудо в перьях. Оно, однако, есть в английском – это «bathetic»: неожиданно переходящий от возвышенного стиля к вульгарному, ложнопатетический, напыщенный или чересчур сентиментальный. Это слово, между прочим, происходит от греческого bathos и означает «самое дно»; именно дна, похоже дна собственного творчества, достиг Быков, все пытавшийся упредить деградацию страны, в «ЖД».

Быков знает о том, что его роман bathetic – и поэтому снабдил его лейблом «поэма», списывающим огрехи в эпике и подмену чередования сцен чередованием стилей на лирические импровизации автора. Это сильный ход: да, в моем романе много чего не сходится, да, я многовато себе позволяю, да я небрежен и не слишком позаботился о читателе, зато я все объяснил, у меня живаго-доктор, живые души, поэма; можете считать роман отвратительным, но он уже в истории, ку-ку, гриня. Что это все напоминает, так это наклейку, которую водители, обладающие своего рода наглостью, прикрепляют к заднему стеклу своих побитых жизнью автомобилей: «мятая, зато пиzдатая».

Василий Аксенов. Москва Ква-Ква

«Эксмо», Москва

В 1952 году только-только возведенную высотку на Котельнической набережной заселяют элитным человеческим материалом сталинской эпохи. На восемнадцатом этаже формируются несколько любовных треугольников, из которых самый яркий – дочь знаменитых родителей красавица Глика Новотканная + семижды лауреат Сталинской премии поэт Кирилл Смельчаков + герой-подводник Жорж Моккинакки. Образцово-показательный дом ходит ходуном, шпионы путаются с джазменами, абхазцы – с японцами, а вставные комиксы о похищении Гитлера – с описаниями эротических буйств. Параноик генералиссимус перезванивается со Смельчаковым и собирается ликвидировать Тито; титоисты во главе с Моккинакки готовят покушение на кремлевского тирана; в окрестностях дома, среди складов затоваренной бочкотары, расхаживает Так Такович Таковский – узнаваемый любитель джаза из Казани.

Комедия положений? Фарс? Мемуары? Римейк «Дома на набережной»? Бери выше. Смельчаков пишет поэму о Тесее и Минотавре. Одну из героинь зовут Ариадна. В доме с утра до вечера обсуждают платоновскую «Республику». Еще один персонаж обзаводится крыльями и летит Икаром. В принципе, так может быть: сталинский ампир в самом деле рифмуется с античностью – здания-храмы, культ тела, культ философии и оргиастические забавы человекообразных небожителей. В принципе, наверное, это пародия на позорную главу нашей истории и культуры. В принципе, объяснить можно даже то, зачем в этой лохани плещется так много ужасных стихов главного героя – притом что синтезирован он из Симонова, Смелякова, Кольцова и Романа Кармена; в принципе, и гондон на глобус можно натянуть.

Чего объяснить нельзя, так это то, почему, если бы этот «роман» – несмешной, неинтересный, неаккуратный – написал кто-то другой, его назвали бы графоманией, а с той фамилией, которая стоит на обложке, это литературная импровизация, «на манер джазовой», шутка аксакала-вольнодумца, этюд патриция на темы своей молодости. Патрицием какой, собственно, культуры является В. Аксенов? Какой цивилизацией порожден этот безграмотный, расхлябанный, ернический, подквакивающий стилек: «Пусть вся жизнь превратится в бег! В бег с Гликой! Пусть преследует даже вот этот Ахилл-сталевар, пусть видит во мне Гектора, а в ней Елену, черт с ним»? Боже мой: «Кесарево свечение»-ква-ква, «Вольтерьянцы и вольтерьянки»-ква-ква, «Москва-ква-ква» – сколько еще раз надо чмокнуть эту бородавчатую жабу, чтобы понять, что никакого принца там никогда не обнаружится?

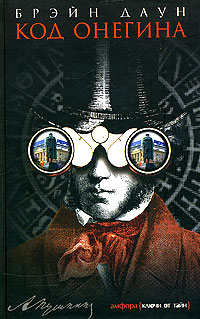

Брэйн Даун. Код Онегина

«Амфора», Санкт-Петербург

Существует некий загадочный текст (Десятая глава «Евгения Онегина»), в котором предсказано будущее России (и особенно события 2008 года), за которым охотятся несколько организаций (ФСБ, негры-вудуисты) и который попадает в руки Саши (бизнесмена) и Левы (хомяковеда). Комические недотепы бегут от еще более комичных преследователей (по имени Дантес и Геккерн) и постоянно проваливаются в современные версии пушкинских сюжетов – от «Дубровского» до «Руслана и Людмилы»; жизнь подражает искусству с идиотическим рвением, но тут уж ничего не поделаешь – в таком галопе сгодится все, ведь Автору, точнее, Авторам – «Большому» и «Мелкому» – заказан «русский ответ „Коду да Винчи“», а такие вещи пишутся либо быстро, либо никак. Халтурщики сами стесняются своей ахинеи про колдунов вуду в Новгородской области, но лабают – а чего делать-то, гонорар надо отрабатывать; да, они – литературные негры, но не такая уж унизительная это, в сущности, профессия, если как следует подумать о Пушкине.

О Пушкине тут думают все – мимоходом распутывая биографические и текстологические мифы, от происхождения до «Натали». Пушкин здесь – не обязательно 1799-1837; он архетипический поэт, пишущий все стихи русской литературы; и наоборот, все поэты – Пушкины понемногу. Пересказывать здешние «мысли» почему-то совестно; где-то в романе есть шутка про гриф секретности: «Перед прочтением уничтожить» – пожалуй, именно так лучше всего и поступить с этим «Кодом Онегина». Но раз уж взялись – пеняйте на себя: к литературной турбулентности быстро привыкаешь.

«Код» – тотальная пародия на «металитературный роман», восходящий в русской традиции к «Онегину» с его отступлениями, фигурой Автора, пародийной игрой чужими стилистиками и публичным расставанием с эстетикой романтизма; но эта литературная игра – не салонная птиже, а дворовое костоломство, пьяный капустник (с гэгами на уровне – Мелкий Автор недослышал издателя и думал, что нужен «Кот Онегина», и поэтому полромана герои носятся с котом, который затем, когда выясняется, что нужен КОД, а не КОТ, сбегает, за ненадобностью), шутка, зашедшая так далеко, что уже и не понимаешь, почему сидишь с открытым ртом – то ли потому что зеваешь, то ли обалдев от наглости авторов; а между прочим, может быть, когда-то именно так чувствовали себя первые читатели «Онегина» (притом что понятно: «чувствовали» и «может быть, чувствовали» – дьявольская разница). Катастрофическое Падение Качества или Намеренный Отход от Высокой Традиции? С какой стороны ни возьмись за эту палку, приходится признать – этому «брэйн дауну» удалось, кажется, прорваться если не к «настоящему» Пушкину, то по крайней мере к живому, немузейному – как бы сомнительно это ни звучало.

Спасает весь этот ужас-ужас легкость в мыслях необыкновенная, действительно необыкновенная; несмотря на то что все это гораздо, гораздо ниже плинтуса, уши не вянут – видно, что не вымучено, а просто писалось левой ногой. Другое дело, что для того, чтобы наблюдать пируэты этой талантливой левой ноги (чей силуэт не вполне совпадает с теми, что имел обыкновение вычерчивать на полях Пушкин) в течение 600 страниц, надо быть действительно поклонником Большого. Кстати, за вывеской, ограничивающей ответственность, скрывается очень известная отечественная фирма, и не думаю, чтобы секрет этих полишинелей долго оставался таковым хоть для кого-нибудь, – кто такой этот «брэйн даун», поняли бы даже Саша и Лева.

Словом, затея хоть и сельской остроты, но по-своему важная, да и как шутка, пожалуй, удачная.

Оксана Робски. Про любоff/on

«Росмэн-Пресс», Москва

Этот роман – самое время после несколько смазанного «Дня счастья» – отличается от двух предыдущих. То были «групповые портреты светских львиц» (В. Топоров); «Про любовь» – медальон с гордым травоядным, окапи со слезящимися глазами. Рассказчица – инженю, образованная, смышленая и далеко не такая оттопыренная, как тетки из «Casual» и «Дня счастья». Она преподаватель сценической речи, и ей выпадает шанс дать несколько уроков олигарху – красавцу мужчине Владу. Несмотря на полуседые бакенбарды и подмеченную склонность одеваться на манер Джигарханяна в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя», тот рвется в политику и формирует собственную партию популистского типа во главе с внуком Брежнева. Понятно, что с такими данными ему прямая дорога в следующую книжку Панюшкина – но пока что он клиент Робски: тем более что одновременно волосатое существо подбивает клинья под рассказчицу, а та, знамо дело, уже развесила уши. Проблема в том, что они люди разных сословий, у него очень мало времени, и еще он, как мистер Рочестер, скрывает свои отношения с женой.

Если оставить в стороне прочие достоинства Оксаны Робски – обаятельной, с приметливым и изворотливым умом, что она такое? Это человек, который сделался кем-то вроде носовой фигуры рублевской компрадорской буржуазии, кто репозиционировал всех этих «мультиков» и «вип-випычей» из анекдотических новых русских в солидную старую аристократию, которая – по ее мнению – качественно отличается от всех прочих классов, ранее претендовавших на статус гегемона, и потому – имеет право (см. первые два романа). Те, кто был исключительно чьим-то еще социальным материалом, в ее книгах развились до уровня саморефлексии, заговорили. Очень характерна в этом смысле профессия героини нового романа: она учитель речи, профессор Хиггинс в своем роде. Абсолютное попадание: она – как и Робски, по сути, – учит этот класс артикулировать себя не как новорусских жлобов (и не зря она заставляет своего ученика ломать язык словом «жлобственничественность» – надо же отучить его от вульгарности), а как регенерировавшуюся старую национальную (не зря она учит своего олигарха не словам типа «регенерировавшуюся», а антикварным скороговоркам: «добыл бобов бобыль») аристократию, наследников «вишневого сада» (не зря она прививает ему архаичную старомосковскую норму: «Произнеси правильно слово „брюзжать“: вместо „з“ и „ж“ – два „ж“. ‹…› Так же произносятся „дожди“ и „дождливый“ – „дожжи“ и „дожжливый“»; с таким произношением (и бакенбардами) ему лучше пойти в Малый театр, чем в Думу, но это детали).

Робски, безусловно, не кто иная, как русская Бронте (с ударением на первом слове) – что видно не только по ее сюжету (злоключения добродетели в современном мире), но и по степени ее профессионализма. Здесь все очень кстати и все – без сучка без задоринки. От названия (off/on – любовь то включается, то выключается, как электричество; героиня, пишущая диссертацию «на основе методик Френсиса Бэкона», где доказывается, «что логика – это кратчайший путь к тому, чтобы вызвать доверие к своим мыслям, а значит, и к словам», – воплощение рациональности; сердце – регулируется; «бобыль» – on, «жлобственничественность» – off) – до композиции. Неожиданно посреди книги происходит «разворот над Атлантикой»: нам показывают то же самое, но теперь с другой стороны – со стороны красавца олигарха и его жены, якобы несущественной. Этот трюк, каким бы затасканным он ни был, мало того что очень освежает повествование – так еще и в последний момент позволяет свести все-все концы с концами.

В интервью Робски непрерывно жалуется на склероз – «я забываю имена своих героев»; зато у нее генетическая память на прасюжеты фольклора и сентиментальной литературы – которые она и прописывает на современный лад. Публике это нравится, потому что, сознательно или бессознательно, мы узнаем их – и это тоже один из факторов феномена Робски. Например, «трогательная» сцена, где у героини на сапоге ломается молния и ей приходится заматывать голенище скотчем под джинсами – не разденешься. «Трогательно» это не потому, что Робски стала писать и про «бедных», а потому, что мы знаем этот сюжет, этот мотив инвалидности, эту хромоножку, женщину-унопеда, красавицу с умилительным изъяном – только в современном, и даже более того, антураже. Гд е оказывается эта серая шейка со своей позорной ногой? Правильно, в Третьяковском проезде.

Конечно, не следовало бы нахваливать эту «Любовь» с капитан-лебядкинской настойчивостью; в конце концов, это всего лишь дамский роман – похожий на пуфик, усаженный плюшевыми игрушками. «Про любовь» кишит зверьем – у одной здесь собака, у другого акула (а раньше он торговал пекинесами), у третьего – тоже собака, четвертый подумывает о лошади, и на этом список не заканчивается. Зато ни одна тварь не гавкает здесь просто так; с какой же стати третировать тексты по половой принадлежности?

Три романа за 12 месяцев, и каких; и жалко еще, что мало. Но – «Надо быть леди – лучше лишний раз не дать, чем дать лишний раз», одергивает себя однажды героиня «Дня счастья»; так и Оксана (Шарлотта? Эмилия? Анна?) Робски – блюдет себя и не опускается до уровня Быкова и Проханова.

Борис Акунин. ФМ

«ОЛМА-ПРЕСС», Москва

«Современные» свои романы Акунин верстает из произвольных комбинаций актуального, винтажного, курьезного и экзотического, в смысле пропорций целиком полагаясь на свой природный вкус.

Материал выпуска, помеченного датой «лето-2006», – рынок автографов, писатель Достоевский, в том числе его психические отклонения, сексуальная жизнь и природная неспособность к бизнесу, будни Рублевки, мир подмосковного криминала, трудности малого бизнеса, оборотни в погонах, сленг наркоманов, глянцевые журналы, супружеская измена, японские комиксы. Все эти темы – которые гарантированно вызывают у клиентуры интерес – раскрыты в романе с одинаково удовлетворительной степенью убедительности; даже при том, что коэффициент новизны стабильно держится на нуле, если манипулятор будет комбинировать информационные блоки с известной скоростью, то само их чередование уже способно увлечь человека, которому надо же оправдать перед самим собой трату 15 долларов на двухтомный аттракцион; а тут еще и бонус, все названия глав на «ф» и «м», приятно и неожиданно.

К Николасу Фандорину – это который баронет с Солянки – попадает неизвестная рукопись Достоевского, черновой вариант «Преступления и наказания». В ней Порфирий Петрович расследует серию загадочных убийств и подозревает студента Раскольникова… а тем временем оказывается, что рукопись стоит баснословных денег, и, раз так, у нескольких конкурирующих злодеев появляется неплохой шанс приступить к рассказу о мире подмосковного криминала, буднях Рублевки и трудностях малого бизнеса.

«ФМ» – типичный акунинский иронический детектив: его пресные мысли, неправдоподобные сюжетные перипетии и плоский юмор давно уже не способны вызвать ничье раздражение, тогда как мелкие удачи – с блеском исполненный заезженный фокус с выявлением альтернативного убийцы в хрестоматийном произведении, забавный способ сбросить все объяснения сюжетных нестыковок в примечания, наконец, раскиданные по роману там и сям ненужные, но и нелишние иллюстрации – вызывают неконтролируемое желание чмокнуть умницу автора в макушку. С каждым разом, замечаешь, нам нужно от этого писателя все меньше: еще немного, и Акунин будет продавать простую чехарду букв – Ф прыгает через спину М, М разбегается и перескакивает через Ф, Ф запрыгивает… – и мы опять не найдем особых причин, чтобы не заплатить ему за это динамичное шоу.

Александр Проханов. Теплоход «Иосиф Бродский»

«Ультра.Культура», Екатеринбург

В этот раз Проханов крутанул штурвал сильнее прежнего – и, похоже, «Теплоход» протаранит-таки мол, за которым укрывались от иронии скептиков самые преданные его читатели, чтобы, затонув, надолго стать рестораном-поплавком, где будут проводиться конференции на тему «Проханов – графоман».

Это раньше он клепал реалистические романы «с галлюцинациями» про отставных генералов, сражающихся с либеральными нуворишами и – иногда – с ожившими грибами. Сейчас Проханов не столько сочинил роман, сколько записал на 600 страницах свой сон, в котором «реалистического» – то есть действительности в ее типических чертах – столько же, сколько в колриджевском сне о Кублахане. Из Москвы в Петербург отплывает теплоход «Иосиф Бродский», на котором политики, олигархи и челядь из культуры справляет свадьбу угольного магната Франца Малютки и светской львицы Луизы Кипчак. Главный герой – глава президентской администрации Василий Есаул, – узнав о том, что его шеф отказывается идти на третий срок, лавирует между кишащими на судне врагами России, пытаясь сохранить власть во что бы то ни стало. Пока на «Бродском» элита закатывает оргии и общается с духом нобелевского лауреата, под Воркутой погибают несколько шахтеров, один из которых превращается в ангела-истребителя; прокопав под землей лаз, он выныривает в Исаакиевском соборе, чтобы отомстить либералам, геям и американцам за все, что они сделали с его родиной. Тем временем скрывающийся в Петербурге от преследований газеты «Завтра» «писатель Проханов», побеседовав еще с одним ангелом, отправляется на Васильевский остров, где, прислушиваясь к внутреннему голосу, записывает стихотворение Бродского «Ни страны, ни погоста…».

Сразу следует сказать, что в масштабе 1:1 это гораздо чудовищнее, чем в пересказе; роман, по сути, состоит из бесконечных описаний половых органов, «изысканных» блюд и цветовых галлюцинаций. Как писал Роберт Грейвз о Киплинге – с которым справедливо сравнивают Проханова, – «нет смысла пародировать его; все равно его самого не превзойдешь». Это даже не сатира уже – потому что сатира обличает негативные явления действительности, а тут химеры и горгульи, и все. Удивительная вещь для Проханова – который, были времена, превосходил конкурентов именно остротой приметливого журналистского глаза. «Теплоход», такое ощущение, написал слепой, у которого остались только воображение, память и идеи. Писатель не стал разыгрывать даже самую очевидную карту – водный маршрут Москва – Петербург. Герои просто плывут по абстрактной Волге, натыкаясь на курьезные анклавы вроде чеченской и китайской деревень или генерала Макашова, бьющего в набат на затопленной колокольне. Это сугубо визионерская вещь, где вместо деталей – символы, вместо логических связок – причудливая агглютинация сна. Главный герой – Василией Есаул – есть гибрид Игоря Сечина, Владислава Суркова, Дмитрия Козака, Александра Проханова и Александра Руцкого: менеджер-силовик, изворотливый политический модельер, патриот-государственник, империалист, пророк, близнец и антипод Бродского, военный летчик, сбитый в Афганистане и распятый в плену моджахедами. Не спрашивайте, как такое может быть: это сон, и самое время взяться за его толкование, чтобы понять, с какой стати Проханов взялся его пересказывать.

У романа, на отделке которого автор хорошо сэкономил, есть, однако, настоящая боеголовка. Изданный пятитысячным тиражом, «Теплоход» на самом деле адресован трем-четырем читателям. «Иосиф Бродский» – ужасно неуклюжая попытка всучить перспективным фигурам из президентского окружения – сечину-суркову-козаку-медведеву – барашка в бумажке, политический аванс, вовлечь их в свою орбиту. Если перевести провокационный мессидж витиеватого романа на вульгату, то получится вот что: «Ребята, Путин вот-вот уйдет и сдаст вас – ну так ответьте ему тем же, если не хотите отправиться в Гаагский трибунал. Продолжив политику восстановления империи, вы не потеряете свои должности, яхты и нефтяные компании, но спасете Россию от либерально-еврейского Антихриста, сбережете народ и заслужите вечную славу». Рисуя Есаула силовиком-интеллектуалом, Проханов предлагает своим колеблющимся политическим партнерам ролевую модель, соблазняет их – и проповедует. «Вот та грязь, в которой вы пребываете (сексуальные оргии), вот те, кто растерзает милую Россию (евреи и американцы), вот то, кем вы можете стать (Сталин)». Я, говорит он, снабжу ваш проект идеологией, обеспечу вам миф: героическую биографию – и место в истории. Я инвестирую в вас свою великолепную фантазию и свою безупречную кровь, привью вам лучшие, избранные гены – полковника-афганца, художника-последнего-солдата-империи. Я сделаю из вас, менеджеров-временщиков, былинных героев. Я достаточно квалифицированный соловей Генштаба, чтобы защитить вас от ястребов Пентагона.

Такова прикладная функция романа. Но он не сводится к открытому письму вельможам; есть еще и более глубокая причина, для чего Проханов взялся пересказывать свой сон о теплоходе, – и вот тут мы возвращаемся к «либерально-еврейскому Антихристу», такие вещи надо комментировать. Роман написан, чтобы выяснить отношения со своим ровесником и двойником: Бродским. Почему выяснять эти отношения следует во сне, с фантомом? Потому что в жизни Проханов и Бродский никогда не встречались.

Во время спиритического сеанса Есаул-Проханов чувствует «трагическое единство и сходство» с Бродским: «вращаясь в разные стороны, оба двигались вокруг единого центра, придавая устойчивость шаткому миру». Внимательные читатели Проханова знают, что его всегда занимали пары не существующих отдельно друг от друга антиподов, «классические диполи», как он их называет: жертва и палач, художник и модель, автор и редактор. В «Теплоходе» нам открывается еще одна серия таких диполей: мессия и Антихрист, ангел и бес, русский и еврей, Проханов и Бродский. Это – наконец-то: его столько лет пытали, антисемит он или кто, – роман про русско-еврейский вопрос.

Евреи, в концепции Проханова, – мистические близнецы русских. Они не просто сожительствуют на одной территории – их отношения разворачиваются в космической, религиозной сфере. Русские выкликают второе пришествие Христа, а евреи воскрешают Антихриста (в романе – Троцкий, и не заставляйте меня пересказывать этот трэш). Одни паразитируют на других, но и те и другие при этом разгадывают одну и ту же загадку мироздания. Бродский в романе – что-то вроде идеального еврея, равновеликий прохановский двойник, пророк с той стороны; «оба они были сосудами, в которых гудел голос Бога, трубами, из которых дул огненный псалом». Чтобы в России произошло второе пришествие, там должен воцариться Антихрист, которого, по мнению Проханова, произведут евреи. Именно поэтому вот уже много лет эти две страдающие аллергией друг на друга нации сосуществуют – и парадоксально необходимы друг другу.

Из «Теплохода» можно набрать таких цитат, что за Прохановым начнет охотиться «Моссад»; но едва ли можно обвинять Проханова в подсудном – и даже зоологическом – антисемитизме: призывах к этническим чисткам или чему-то подобному. В сущности, «Теплоход» – вовсе не анафема евреям, но предложение о партнерстве, подход делового человека: работайте в своем направлении, мы будем – в своем, и, будьте уверены, если каждый исполнит свое предназначение, мы непременно обнимемся на Страшном суде, где ваш Бродский станет автором моего «Красно-коричневого», а я, Проханов, выведу на чистом листе его «Ни страны, ни погоста…» – чем, собственно, и заканчивается этот роман, безобразно неполиткорректный, но не расистский, нет.

Как известно, самый знаменитый сон в мировой литературе, сон Колриджа о Кублахане, был прерван неким человеком, который вошел в историю под именем «обыватель из Порлока» – он разбудил поэта. Можно не сомневаться, что найдется немало раздраженных обывателей из Порлока, которые станут осаждать дом визионера, чтобы разрушить его «Сон о Бродском»: «хватит этой бредятины про „Луизу Кипчак, с ног до головы покрытую пиздами“», «рехнулся окончательно», «сколько можно путать литературу с политикой». И, да, порлокцы в своем праве – политическая деятельность Проханова в самом деле коверкает внутренние органы его романов; и, да, проповедь, сатира, политический ангажемент, религиозный трактат и медитация не срослись в роман, и знакомиться с этим сном мучительно. Означает ли это, что скептики – все те, кто считает Проханова сумасшедшим графоманом, запрограммированным на бомбардировку книжных магазинов раз в полгода килограммовым томом, – получили в мае 2006-го колоссальную фору? Мы видим, как, в режиме реального времени, писатель – предвзятый, озлобленный, но не желающий лицемерить – решает щекотливые, табуированные, болезненные – но действительно, чего смеяться, насущные политические, религиозные и нравственные вопросы; как он на глазах у нас производит значительную и очень тяжелую работу, уголь в шахте рубит; и прежде чем клевать этого труженика за дефицит артистизма и обклеивать ему спину записочками «графоман» и «автор худшего романа года» – подумаем, а сделает ли эту работу кто-нибудь, кроме него.

Юрий Мамлеев. Другой

«Эксмо», Москва

Транссибирский экспресс несется на восток. Молодой путешественник Леня Одинцов слышит из динамиков пение:

В вагонах бюсты, в вагонах – люстры,

В вагонах раки жуют министров,

В вагонах быстрых летают ящеры,

А мне не страшно, я – некурящий.

Поезд, объявляют, идет на станцию Преисподняя. Так начинается новый роман Мамлеева, удивительным образом не проигрывающий от соседства с хрестоматийными «Шатунами» и рассказами.

Юрий Витальевич, что естественно для метафизика, не принял капитализм, и особенно в его русской версии; но и в «Блуждающем времени», и в «Мире и хохоте» Мамлеев сканировал либо небеса, либо подполье. И вот наконец он скользнул взглядом по поверхности земли – и написал «актуальный» роман, картину выжженной дьяволом реальности. Капитализм – система зла, превращающая живых в мертвых; живых здесь травят фальшивыми лекарствами и продают на органы. Среди толп униженных и оскорбленных выделяются «другие» – шатуны новой формации, в блаженном полубреду упивающиеся своей инаковостью в маленьких квартирках, дачках, кафешках и больничках и «не любящие князя и его правды», – не желающие жить по «здравому смыслу». К этим невинным душам льнут грешники, способные воскреснуть, – в частности «другой» капиталист Трифон Лохматов, готовящийся закрыть свой криминальный бизнес и создать «Институт паранормальных исследований». «Цель… прорывы в параллельные и иные миры, хаос, гульба по всей Вселенной, видимой и невидимой. ‹…› С чего-то надо начать. Пробьем стену в два-три параллельных мира, не исключаю даже и ад, хотя это дело деликатное, и такая гульба тогда начнется – у всех обывателей мозги перевернутся вверх дном. ‹…› Но я удалец в этом, все рассчитал, не как Мефистофель, а лучше. Денег с лихвой хватит, чтобы купить землю, желательно где-нибудь в Азиатской России и параллельно в Индии, около Гималаев, поближе к Тибету. И организовать банду метафизических головорезов, бандитов неведомого». Этот смехотворный Трифон Лохматов – настоящая писательская удача Мамлеева и законный наследник островско-горьковских купчин; дикое неправдоподобие и гарантирует ему воскрешение.

Потаенный магнетизм «Другого» как раз в смехотворности. Фоновая, растворенная по всему тексту ирония конденсируется в откровенный карнавал только раз – в сцене, где шатуны сочиняют донос на производителей поддельных лекарств: метафизическое подполье, решившееся на контакт с реальностью, пишет анонимку на подполье капиталистическое. Это восхитительно смешно; и есть шанс, что транссибирский экспресс, где в одном вагоне с нами едет писатель натюрмортов, умеющий так улыбнуться глазами – «а мне не страшно», проскочит станцию Преисподняя без остановки.

Анатолий Найман. О статуях и людях

«Вагриус», Москва

С этим писателем заранее знаешь, что ты будешь ерзать и мучиться от скуки, что пишет он, будто ногти грызет: какие-то интеллигентные старики, которые не то оправдываются в чем-то, не то стучат друг на друга и мусолят архиважные подробности разыгранной пятьдесят лет назад сцены, и то ли это будут мемуары, то ли автобиография – но: «Хуже всех играл Пушкин. Просто занимал место на площадке, тормозил любую комбинацию». Так начинается «О статуях и людях», и так же можно сказать и о Наймане. Он тормозит любую комбинацию – но он Найман и умеет отлить первую, и не только первую, фразу для романа, так что попробуй-ка не принять пас от этого истукана – сам же и не простишь себе. В баскетбол со статуями играют молодые скульпторы, которые познакомились в 1945-м – и с тех пор их отношения не прерываются. Ни у одного биография явно не тянет даже на психологический роман, не то что на остросюжетный, но у Наймана цепкая память на ничтожные события и способность оплетать ничтожные события капроновой словесной паутиной, вплетать в этот волосяной ком проволочные каркасы, вытянутые у предшественников, от Каменного гостя до Статуи, играющей в свайку, – и узелки завязываются, роман сцепляется.

Про эту историю головы не нам чета бают, будто на самом деле речь идет не о скульпторах, а об «ахматовских сиротах», поэтах то есть, но поскольку универсального ключа к роману все равно нет, то наверняка ничего сказать нельзя, а тыкать пальцем в персонажа по имени, допустим, Скляр – «а это на самом деле Рейн» – не вполне корректно, с нашей, по крайней мере, стороны. Кому надо, и так все поймет.

Виктор Пелевин. Empire V

«Эксмо», Москва

Анекдот о похищении черновой версии «Empire V» из компьютерной сети «Эксмо» с последующим размещением в Интернете войдет в историю литературы – вот только не как криминал, а как курьез. Дело в том, что на этот раз сетевой гнус, предполагавший стащить «нового Пелевина», что, по сути, означает – обрести «ковчег завета», «обновленную версию откровения о том, как все устроено», ткнулся хоботками в кенотаф, пустышку. И не потому, что черновик радикально отличается от финальной версии или что роман плохой, а потому, что этот роман как раз о том, что романов о том, как все устроено, и так уже достаточно.

Юноша по имени Рома Шторкин работает грузчиком в универсаме, не имея ни малейших шансов оказаться в той жизни, которую рекламируют в глянцевых журналах. Однажды он замечает на асфальте объявление «Реальный шанс войти в элиту. 22.06, 18.40-18.55. Второго не будет никогда», идет по стрелкам и, укушенный кем надо, становится вампиром Рамой. Все его коллеги носят имена богов – потому что стоят выше человека в мировой иерархии. Как именно вампиры управляют людьми, Раме расскажут на специальных лекциях по гламуру и дискурсу, на первой дегустации и на праздновании дня грехопадения.

Романист Пелевин всегда питал склонность к эффектным конспирологическим объяснениям событий новейшей истории: чем в действительности был дефолт 1998 года, кто такие на самом деле оборотни в погонах и что подразумевает «стабильность», зиждящаяся на экспорте нефти марки «Urals». В новом романе выясняется, что за всем стоят вампиры, которые сосут не столько кровь, сколько «баблос». Почему именно вампиры? Надо полагать, Пелевина, пытавшегося подобрать отмычку к нынешней картинке эпохи, перещелкнуло, когда он засек билайновскую рекламу с «мобильными вампирами», так же как пару лет назад он среагировал на «оборотней в погонах». Дальше вокруг этой отмычки соорудилась дверь, комната, дом, город, мир. Вампиры? А почему нет. В Англии юноша Рома Шторкин, которого никуда не пускают, потому что все уже поделено, был бы Гарри Поттером, в России, с официальным блокбастером про «Дозоры», – летучей мышью.

Вампирская версия – которую Пелевин эксплуатирует очень энергично; не исключено, кровососы не заслуживают столько шуток, сколько тратит на них автор, – может показаться чересчур эксцентричной и заведомо клоунской, но она вполне рабочая. Пелевин фирменным жестом навел фокус – и картина мира, в которой за последние год-два произошли определенные изменения, обновилась и вновь обрела отчетливость и цельность. Пелевин закатал в роман все «тенденции»: робски-гламурный и минаевско-антигламурный ажиотаж, патриотический гламур газеты «Завтра» и конденастовскую идею о гламуре как национальной идее России, бум «блогосферы» и засилье ненастоящих человеков, третий срок, сумеречный дозор и Пятую империю. В романе ясно прописано, что все эти «тренды» взаимосвязаны и являются разными сторонами одного и того же явления. Гламур – идеология диктатуры, реклама – ее агитпроп, тогда как официально дозволенный диссидентский, антигламурный клапан – блоги, рейтинг которых публикуется где? – правильно, в глянцевых журналах. «Культурой анонимной диктатуры является развитой постмодернизм». Империя? Безусловно, но империя, расширяющаяся виртуально, за счет увеличения количества экспертов и расширения количества медиа; меньше надежной информации, зато больше глянца и больше блогов. Гламур стимулирует потребление, антигламур – престижный способ кидать понты – тоже в конечном счете его стимулирует.

Пелевину принадлежат копирайты на десяток-другой злых афоризмов, но не обязательно читать «Empire V», чтобы понимать суть происходящего – хотя бы потому, что основные законы Пелевин сформулировал в предыдущих своих романах, которые уступили место в списке бестселлеров «Духless’у», но, поскольку временная администрация северной трубы так и осталась временной администрацией северной трубы, нисколько не потеряли свою актуальность.

Именно поэтому вампир Рама, ударившийся в апокалиптическую прогностику и тютчевские размышления о хтонической сущности России и цикличности отечественной истории («Зачем скажи Начальнег мира // Твой ладен курицца бин серой?»), проигрывает поэтическую дуэль в финале романа. «Взрослеть пора» – задним числом вразумляет героя один из его учителей. Объяснение того, как все устроено, критико-сатирическое высказывание по поводу происходящего и выкликание катастрофы – больше не тема.

Поначалу кажется, что «Empire V» – пародия на роман воспитания, где герой-простачок обучается магическим искусствам, набирается сил и вливается, как и было ему обещано, – в элиту. Однако на самом деле это роман про потери – отца, матери, страны, невинности, души, друзей, Бога, учителей, надежды, возлюбленной, от которой остается только голова на шее ноги. В конце концов его лимит перемещений и социальных трансформаций исчерпан, и единственное, что у него осталось, – возможность в неограниченных количествах «сосать баблос». Он – князь мира сего, «Начальнег мира»; лучше, чем быть грузчиком в универсаме, но у грузчика есть хотя бы надежда; у князя мира сего – нет, и непонятно, как, зная все, жить дальше. Вот про это роман.

Пелевин, который сейчас уже старше, чем Гоголь перед смертью, все более мрачен и все менее себя контролирует (иногда это выражается в фельдфебельских шутках, иногда в гоголевско-булгаковских – прямой наследник все-таки – «лирических отступлениях»). Его новый глиняный пулемет безыскуснее и грубее, чем обычно; кое-какие очереди из него сошли бы за завещание. Пелевину уже не интересно выписывать портреты, выискивать типажи эпохи, подробно прорисовывать образы. Люди, даже самые эксцентричные, по существу, одинаковы; в секторах целевой аудитории пусть разбираются маркетологи, а писателю это ни к чему. Мир, населенный жертвами одного и того же агитпропа, так однообразен, что писателю остается не описывать фрагменты этого мира, а всего лишь точно позиционировать их в пространстве и контексте. Когда беседующие герои гуляют по Москве на отрезке между «Шангри-Ла» и Храмом Христа Спасителя, мы ничего не узнаем об антураже этой прогулки: автор формально фиксирует дислокацию персонажей, даже не пытаясь еще как-то привязать диалог к реальности. «Бентли» героини снабжается характеристикой следующего содержания: «большая зеленая машина, в которой было нечто от буржуазного комода, принявшего вызов времени». Трудно сказать, как квалифицировать это минималистское письмо – то ли как брезгливую вежливость по отношению к читателю, то ли как горькую иронию.

У нас нет серебряной пули для этого «Empire V». Выдающееся ли это блюдо или всего лишь дежурное? Охуительный это роман (в терминах пелевинских халдеев) – или всего лишь охуенный? Независимо от суффикса, он производит странное впечатление – возможно, потому, что в нем так ничего и не произошло. Пройдя длинный путь на вершину Фудзи, герой узнает наверное, что и там все то же самое; что неважно, какая именно нечисть правит миром и как конкретно будет выглядеть неминуемый апокалипсис. Читатель между тем помнит, что о чем-то таком Рома подозревал и до встречи с вампирами; так из-за чего, собственно?.. Это несколько разочаровывает – наверное, потому, что подлинный антигламур разочаровывать и должен.

Юлия Латынина. Земля войны

«Эксмо», Москва

Северный Кавказ, вымышленная республика Северная Авария-Дарго. Несколько лет назад чеченцы захватили и заминировали здесь роддом, и когда кто-то привел в действие взрыватель, погибло около двухсот заложников. Несколько недель назад здесь убили полпреда президента Панкова, о котором шла речь в романе «Ниязбек». Вот-вот будет продана должность местного президента – ею торгует Федор Комиссаров, новый полпред. И вот из Москвы едет ревизор: федеральный чиновник Кирилл Водров. Его глазами мы наблюдаем, как проходит нелегальный тендер, какими методами и кто в республике «борется с терроризмом», кто и кому мстит за роддом.

Роман оснащен табличкой «Данное произведение – художественный вымысел. Всякое совпадение имен, мест и событий является совершенно случайным», которая в случае Латыниной означает: у вас есть достаточные основания доверять этим случайностям больше, чем любому официальному документу. И действительно, если официальные репортажи, подразумевающие непостижимый симбиоз боевиков и спецслужб, только озадачивают, то в романе внятно объяснено, как получилось, что бывшие боевики теперь Герои России и офицеры ФСБ, как выглядят на самом деле спецоперации по обезвреживанию террористов, каким образом бандиты проезжают через любое количество блокпостов. По правде говоря, больше всего «Земля войны» похожа на «все, что вы хотели знать о том, что происходит на Северном Кавказе и как так получилось», – если здесь о чем-то и не сказано, то можно догадаться по аналогии.

Латынина, с одной стороны, живописует нравы гор – то есть этнический колорит, всех этих пламенных боевиков, с другой – показывает экономическую и политическую подоплеку сепаратизма: как, по сути, федеральный центр платит гигантские деньги не региону, а нескольким конкретным людям, которые откатывают за это некий процент Москве. Дальше бюджетные миллионы расходуются покупателями должностей на местах по своему разумению – часто на финансирование боевиков. Если территория и контролируется из центра, то за счет комбинаций спецслужб, которые стравливают между собой элиты и не дают им выступить против России объединенным фронтом. Таким образом, война – то есть управляемый хаос – в регионе выгодна всем, поэтому те, кто в самом деле помышляет о восстановлении мирной жизни, выглядят здесь белыми воронами.

Латынину часто обвиняют в том, что она любуется своими бандитами, но это неправда. В романе нет «хороших парней» – есть только совсем чудовищные и не очень. Вместо «хороших» и «плохих» латынинские герои очевидно делятся на еще живых и окончательно мертвых. Разница между ними не наличие совести и не легальность методов, не признаки «кавказец – русский», «исламский фундаменталист – светский человек», «совестливый – бессовестный», «романтический разбойник – алчный бандит» (это не для Кавказа, где все перепутано), а – очень тонкий критерий, заметим, – насколько душа человека изъедена войной. Если на сто процентов, как почти у всех чеченцев и почти у всех русских спецслужбистов, если человек озабочен только местью и властью – значит, мертвец. Если человек хоть чуть-чуть помнит, что, вообще-то, война идет ради установления мира, – значит, шанс есть, душа жива. Наименьшее зло в «Земле» – и главные герои романа – братья Кемировы, Заур и Джамалудин, социально ответственный бизнесмен и совестливый боевик. Они воюют, они мстят, каждый по-своему, но они не спеклись, они – живые.

Главная проблема романа состоит в том, что в силу колоссального уважения, которое испытываешь к его автору, – просто за то, что она одна делает столько, сколько вместе не делают все остальные, – мало шансов рассказать о нем так, чтобы читатель мог ощутить разницу между рекламой и критикой. Ради приличия следует указать на три недочета. У Латыниной не очень получился главный «федеральный» герой Водров – который нормально функционирует как считыватель информации, но совсем слаб как ревизор, не имеет никаких рычагов влияния и все время оказывается лишним. Латыниной нужен был честный федерал, но она явно не знала, что именно с ним делать. Во-вторых, так и не реализовались в сюжете гиганты Хаген и Ташов, исключительно колоритные персонажи. Пожалуй, эту «близнечную пару» можно было использовать не только для декорации. В-третьих, Латынина напрасно не разыграла фигуру солдата, с которого начинается роман; как-то этот Янгурчи Итларов так и остался позабытым. Однако это всего лишь огрехи, практически не влияющие на орднунг, царящий в романе; может, кто-то из персонажей и не выкладывается на сто процентов, но и не шалит; все под контролем. В «Земле войны» отличная экспозиция, замечательно придуманная завязка, удачно расставленные по своим секторам – и эффективно отвечающие за разные сферы – персонажи. Замечательные батальные сцены, замечательно придуманный лейтмотив памятника «основателю города» Лисневичу. Отлично сконструированная и сыгранная длинная сложная сцена в финале – когда чеченец Арзо и аварец Джамалудин одновременно, не сговариваясь, захватывают в заложники делегацию российского вице-премьера. Латынина очень хорошая рассказчица – исключительно осведомленная, умеющая, когда это кстати, имитировать ориентальную стилистику, но и эффективно контролировать с помощью иронического комментария свой слишком богатый материал, слишком яркие характеры, слишком эксцентричные поступки, слишком много благородства, жестокости и подлости. «„Что случилось?“ – спросил Кирилл. „Ничего“, – ответил Заур. Слово „ничего“ в горах значило самые удивительные вещи. Под это понятие обыкновенно подпадало заказное убийство, и массовая драка, и даже всаженная в президентский бункер баллистическая ракета класса „земля – земля“. Кирилл не знал другого места в России, где это слово имело бы такой широкий смысл».

Романистка, которую недоброжелатели часто характеризуют как говорящий мешок с информацией, доказывает, что она писательница, даже чаще, чем требуется; ее излюбленный способ – бомбардировать читателя сравнениями; в довольно коротком абзаце у нее можно натолкнуться на БТР среди двух десятков джипов, который «возвышался, как лабрадор над пекинесами», на «несколько домов», которые стояли «на подворье, как опята на пеньке», на «минарет, длинный, как гвоздь, которым горы приколачивают к небу»; после такой концентрации выразительных средств сомнения в статусе Латыниной неминуемо должны развеяться.

Владимир Сорокин. Трилогия

«Захаров», Москва

На обложке одного глянцевого журнала 2004 года был изображен крепкий, худощавый, шевелюра с проседью, мужчина. Двумя руками он держит округлый массивный предмет – отстраненно, в несколько скованной манере, без энтузиазма, почти с опаской. Он похож на огородника, вырастившего рекордно большую брюкву и теперь демонстрирующего ее перед камерами – мол, не я это придумал, но ничего не поделаешь, урожай-то надо сбыть. Это был Сорокин, автор романа «Лед».

Прошли годы. Судя по обложкам других уже журналов, в шевелюре Сорокина поприбавилось седины. Роман про чудодейственный лед неожиданно – похоже, автор и сам додумался выжать из сюжета про Тунгусский метеорит больше чем один роман, – уже по ходу, раскрылся в триптих: «Путь Бро» – «Лед» – «23 000». Братьев Света, случайно воплотившихся на Земле, обнаруживалось все больше и больше, и у каждого была своя история.

«Путь Бро», напомним, был посвящен жизни Александра Снегирева. «Я родился в 1908 году на юге Харьковской губернии в имении моего отца Дмитрия Ивановича Снегирева» – в день падения Тунгусского метеорита; обратите внимание на говорящую – птичью (как «Сорокин») и холодную (как «лед») – фамилию. Современник войны, революции и террора, он оказывается в составе экспедиции к Тунгусскому метеориту; коснувшись небесного льда, Снегирев пробуждается и понимает, что он – брат Бро, умеющий говорить сердцем. Отныне его миссия – крушить грудины голубоглазых блондинов ледяным молотом. Если будут обнаружены все 23 000 избранных, мир мясных машин рассыплется и останется чистый Свет.

Комментируя «Лед», Сорокин назвал его своим прощанием с концептуализмом, декларировав таким образом отказ от торпедирования литературности и переход на рельсы «честного нарратива». Эта конверсия оказалась болезненной для автора, ставшего заложником своей репутации «пародиста», «порнографа» и даже «говноеда». В мирной продукции Сорокина все равно увидели закамуфлированные взрывпакеты: первая часть «Льда» слишком напоминала «Сердца четырех», а исповедь Храм – «Русскую бабушку». Так что если «Лед» был «прощанием», то «Путь Бро», по-видимому, – окончательный разрыв. Странный/нелепый/скучный, какой угодно – но не «очередная пародия». Если в «Пути Бро» и осталось что-нибудь от «того» Сорокина, так это дикие имена пробужденных, похожие на клички телепузиков – Бро, Фер, Аче, Иг, Рубу, Эп. В остальном это традиционалистский текст, который, в принципе, мог бы принадлежать какому-то широко мыслящему писателю 1910-1940-х годов, и вовсе не «обколовшемуся героином». Аскетичная линейная композиция, ровный-прохладный-полноводный-неспешный – темперамента русских рек – язык немодернистской отечественной прозы. Роман можно было бы назвать авантюрным, но в нем редко встречается слово «вдруг». Максимум, что позволяет себе рассказчик, – легкие нажимы курсивов: эти графические знаки сердечности эмоционально подкрашивают слова обычного языка, отличают повествование Бро от мертвого текста мясной машины. Одновременно, по контрасту, эти пластичные проталины подчеркивают подмороженность, внутреннюю монументальность остального текста.

Монументальность, свойственную эпосу. Тема Сорокина – грандиозное противостояние существ Света, преодолевших тело и слова, и мясных машин, рабов черных буковок. Ничего особенно забавного в их битве не будет: Сорокин, для солидности, из мизантропа-пессимиста, развлекающегося юмором висельника, превращается в историософа, всерьез озабоченного поисками путей преодоления антропологического кризиса ХХ века. Сорокинский Грааль – нескомпрометированный язык сердца.

В третьем романе Братья вот-вот смогут собраться в Большой круг и, заговорив сердцем, превратиться обратно в Свет, но у них небольшие проблемы: «мясо клубится». Мясо – то есть «мясные машины», точнее, оставшиеся в живых «пустые орехи» – голубоглазые блондины, не имеющие дара говорить сердцем, но желающие отомстить Братьям за изувеченные грудины и психические травмы. Они – особенно пристально мы следим за американско-русской еврейкой Ольгой и шведом Бьорном – пытаются объединяться через Интернет, но сектанты – во главе с чубайсоподобным (Свет же) братом Уф и старой знакомой сестрой Храм – продолжают вывозить из России Тунгусский лед и лихорадочно добирают Последних, совсем уж экстравагантных персонажей (например, мальчика Мишу с финальной страницы «Льда», который в числе прочего бормочет профетические слова «апгрейд, толстая», а затем оказывается братом Горн).

«23 000» отличается от «Льда» и «Пути Бро», как один и тот же кадр на экране мобильного телефона и гигантского монитора. Роман впечатляет резкостью, удивительным количеством подробностей. Видно, что за все эти годы автор досконально изучил быт и повадки Братьев и теперь докладывает обо всем предельно квалифицированно. Раньше Храм купалась в просто молоке, теперь – «в молоке высокогорных яков, смешанном со спермой молодых мясных машин». Апгрейд налицо, особенно если учесть, что потом она укрывается «одеялом, сплетенным из высокогорных трав», а на столе можно увидеть «фарфоровый поильник с теплой ключевой водой, подслащенной медом диких алтайских пчел».

Непонятно, что помешало Сорокину пересказать биографии всех 23 000 братьев Света – тем более что оставалось ему совсем немного. Сюжет не столько развивается, сколько вскрывает все новые и новые тонкости. В романе так же оживленно, как в капле воды под микроскопом. Мы словно угорелые скачем по миру – Россия, Китай, Финляндия, Япония, Израиль, США; герои свободно изъясняются на всех языках, от таджикского до японского; в отдельных сценах легко улавливаются сатирико-политические подтексты, конспирология и философия по краям. Что ж, Сорокин умеет нагнетать давление – под конец ерзаешь уже как на иголках: и? какое же слово составится из этих 23 000 людей-слогов?

Что еще любопытно? Любопытные стилистические этюды – имитация речи сумасшедших и олигофренов («Тайно сопатился, утробно. Раздвиго делал убохом»); рассказ убийцы в духе романа-нуар; монолог русскоязычного еврея (не без, прямо скажем, «азохен вэй»); глава «Видеть все», где воспроизведен «дискурс машины», дух окололефовской, Пильняка и Малышкина, прозы двадцатых годов. Огородник-виртуоз машет лопатой как заведенный; его продукция приобретает самые неожиданные формы.

Наконец, финал: круглый остров посреди океана, 23 000 братьев, «седобородый сильный Одо сжимал руки пятилетних Самсп и Фоу, мудрый Сцэфог держал двенадцатилетнего Бти и восьмидесятилетнюю Шма, неистовый Лаву взялся за руки с близнецами Ак и Скеэ. Мэрог стоял рядом с Обу, Борк – с Рим, Мохо – с Урал, Диар – с Ирэ и Ром, Мэр – с Харо и Ип, Экос – с Ар». Три-четыре-взяли… Короткое затемнение… Финал «Трилогии» странным образом напоминает финал газовой войны с Украиной начала 2006 года – не то чтобы из всех этих людей-слогов не сложилось ничего – сложилось, слово «Бог», но этот «бог» больше всего похож на «росукрэнерго»: одни вернулись к Свету, другие тоже остались живы, одни продают по 230, другие покупают по 95, а разницу покрывает полумифический «росукрэнерго». Вы верите в него? Ну так поверите и в сорокинского «бога».

В том же старом журнале было написано, что во «Льде» Сорокин впервые сам «заговорил сердцем» – отказался от анонимного воспроизведения чьих-то чужих языков и произнес несколько слов от себя. Два романа спустя трудно сказать, чем там Сорокин «заговорил», – но факт тот, что за эти три года писатель легализовал свой бизнес. Он больше не сбывает свои гигантские корнеплоды по фиксированным ценам халдеям из «Wiener Slawistischer Almanach» и коллекционерам с экстравагантным вкусом, он вышел на массовый рынок, он готов к рецензиям «МК» и «КП», он не дискриминирует «мясные машины» (которые, в конце концов, должны покупать его книги), он платит обществу налоги и вовсе не имеет своей целью оскорбить чей-либо вкус. Да, он по-прежнему иногда «тайно сопатится», «делает раздвиго убохом» и исследует темные стороны души – ну так а кто их не исследует?

Когда массовая пресса раскрыла свои объятия Сорокину – после выхода «Льда», – подразумевалось: концептуалисты боялись «влипаро» – и остались у разбитого корыта; Сорокин не побоялся – и на равных конкурирует с доктором Курпатовым и Коэльо. Стратегически правильно – но, похоже, и за «влипаро» приходится чем-то расплачиваться. Это естественно – так уж мы, мясные машины, устроены: нам надо, чтобы нас смешили, мы хотим цирк на льду, клоунов, а когда клоун запирается в холодильнике и говорит, что он больше не будет смешить нас – теперь он философ, мы начинаем поглядывать на табличку «Выход». Ну так «мы живем в мире, где правит бал конкуренция», литература – это бизнес, говорит нам Оксана Робски, и раз уж назвался груздем, мм? Увы, все смешные писатели относятся к тому, что они пишут, чрезвычайно серьезно. Было «мысть-мысть-мысть-учкарное сопление», теперь «бог, бог, бог, бог, бог, бог». Любопытно? Безусловно. Но только вот «Норма», хотя бы в качестве курьеза, простоит на книжных полках еще долгие годы, а вот шансы «Трилогии» в этом смысле не слишком высоки.

«В „ледяной“ эпопее, – говорит Сорокин в интервью „Московским новостям“, – меня интересовало, по большому счету, одно: наиболее правдоподобно описать новый миф». Мальчик в чемодане, говорящие сердца и Адам и Ева в финале – новый миф? «Властелин колец»? Эпопея? «Кольцо нибелунгов»? Скорее «Приключения Электроника», адаптированные для «Вестника Московской патриархии».

Оставляя в покое миф, концептуализм и «влипаро», резюмируем ощущения от «23 000». Это было нескучно, все концы сошлись: хорошо. Через неделю разнотравные одеяла и фарфоровые поильники стираются из памяти напрочь, ни уму ни сердцу: плохо. Хорошо, что Сорокин вылез со своей опытной делянки и стал продавать брюкву на рынке, – но не очень хорошо, что пока за его товар не хочется платить принципиально больше денег, чем за чей-нибудь еще.

Рано говорить о том, что Сорокин потихоньку соскальзывает в статус живого анахронизма, как Пригов и Рубинштейн, – ну или эмеритус-профессора, как Распутин и Битов. Мы не произносим слова «вот-вот достанется моли и ржавчине», «почетная пенсия», «не надо было растягивать на три части», «трилогия – пустой орех», «кончилось грандиозным пшиком». Нет-нет, он еще повоюет, он будет писать сценарии и либретто, выполнять норму; у него хватит изобретательности унавоживать свой гектар. Чего не будет – так это того физиологического счастья, которое вызывали его книги. «Трилогия» – химически яркая переводная картинка, красивая, переливающаяся; но в романе нет иглы, которая оставляет на сердце татуировку. Теперь у Сорокина другой бизнес – более цивилизованный и менее чреватый судебными исками. С богом.

Дина Рубина. На солнечной стороне улицы

«Эксмо», Москва

«На солнечной стороне» – рубинский амаркорд, блюз об утраченном городе детства. Это роман про двух героинь, художницу и писательницу (писательница пишет роман о художнице), и один город – Ташкент. Ключевая фраза: «Из дома надо выходить с запасом тепла». Ташкент – тот запас тепла, который позволил героиням выйти во взрослую жизнь; солнечная батарея, на которой они всю жизнь работают – и неплохо, судя по роману. Роман, в котором много бытописательства, смакования локальных подробностей, одновременно не то что остросюжетный, а прямо-таки цирк: здесь раскачиваются сразу несколько сюжетных качелей – со скрипом и визгом; одна героиня оказывается наркобароншей, затем – дворянкой, вынужденной сменить фамилию. Другая приводит в дом незнакомого алкоголика (который влюбляется в нее, но женится на ее матери, а та его убивает), затем влюбляется в инвалида, выходит замуж за миллионера, и это еще не конец. Сильные характеры, криминальные коллизии, пряные базарные запахи, много зноя и воды – вот из чего состоит этот упругий, яркий роман и (если верить Рубиной) этот город. Ташкент – город мифогенный; начинается с того, что Катя, мать будущей художницы Веры, убивает своего мужа Мишу, и затем, много страниц спустя, мы узнаем почему – а еще почему этот «дядя Миша» согласился жить с чужой для него хабалистой женщиной. Мифы из разных культур здесь взаимодействуют очень причудливо: так, в одной семье разыгрывается и «Эдип», и «Лолита». Линии жизни писательницы и художницы – ровесниц – соприкасаются несколько раз; одна более экспансивная, более сильная, более эксцентричная, и писательница смотрит на свою героиню и с удивлением, и с завистью.

Рубинские книжки всегда продавались на солнечной стороне улицы, но по каким-то причинам многие потенциальные их читатели упорно кантуются в тени, неполиткорректно игнорируя Рубину как писательницу для теток; себе же в убыток, оказалось. Может быть, она слишком экспансивна, может быть, слишком заливисто поет о миссии художника, но, непререкаемо, писательница, знающая, как делать романы, и сколько бы теток за ней ни стояло, идентифицировать ее с ними – неправильно.

Людмила Улицкая. Даниэль Штайн, переводчик

«Эксмо», Москва

«Даниэль Штайн», книга о холокосте и евреях-христианах, мгновенно стала бестселлером и тут же обзавелась табличкой «Noli me tangere». Между тем роман не сложился, и тем, кто еще не купил это любопытное во многих отношениях произведение, лучше знать это заранее.

Главный герой Даниэль Штайн (в жизни Руфайзен) – польский еврей, во время войны скрывший свое происхождение, устроившийся в гестапо и спасший сотни людей. После войны он нетривиальным образом постригся в католические монахи, после чего уехал из Польши в Израиль, чтобы основать там общину и среди прочего возродить еврейское христианство, так называемую Церковь Иакова. О феерической биографии Даниэля мы узнаем из множества выглядящих как документы свидетельств: писем, архивных бумаг, расшифрованных интервью, дневников. Улицкая не делает секрета, что большинство из них придуманы и только похожи на подлинные.

Сама история Даниэля, в жизни которого была и победа в конкурсе на место монаха над Каролем Войтылой, и, сорок лет спустя, ужин двух старых знакомых в Ватикане, безусловно, тянет на роман. Проблема не в Штайне, а в том, что в нагрузку мы узнаем истории, житейские и не то чтобы особенно любопытные, еще десятков, если не сотен людей. Все они так или иначе имеют отношение к отцу Даниэлю – это либо те люди, которых он спас из гетто, либо как-то связанные с его общиной; на всех так или иначе распространяется его благодать – и любопытство Л. Улицкой. Пул героев, с самого начала обширный, разрастается и разрастается – и то, что начиналось едва ли не как авантюрный роман, превращается в латиноамериканский сериал, мы едва различаем Даниэля в толпе персонажей: любови, крещения, смерти, беременности, роды; мужья, любовники, дети-гомосексуалисты, стукачи, бразильцы, японцы, арабы и англичане. Все они осознают, не без помощи отца Даниэля, что секс не помеха религиозности, что Иисус был человек и еврей, что надо быть толерантнее, что евреи имеют все основания и права верить в Христа и проч.

По сути, уже в первых трех – из пяти – частях Улицкая открывает все карты – а дальше ей уже нечем играть, можно только тасовать уже имеющееся. Напряжение в сети резко падает; бразильцы и мексиканцы функционально явно дублируют друг друга. Письма, из которых в основном склеен роман, налезают друг на друга. С письмами вообще беда: наверное, так было удобнее разворачивать материал – дозируя его появление; но когда разворачивать больше нечего, форма перестает работать как прием и действует чисто механически. «Дорогая Валентина Фердинандовна!», «Милый мой друг Мишенька!», «Дорогая Зинаида Генриховна!» – до маразма; склейте эти послания с сорокинскими «Здравствуйте, дорогой Мартин Алексеевич» – и не сразу заметите разницу. На круг оказывается, что письма – это способ избежать посценного конструирования, которое требует от писателя более тщательной обработки материала; дело не в том, что Улицкая схалтурила, – но она не угадала с формой; и лучше бы вместо десяти писем здесь была одна точно выстроенная сцена с хорошо продуманными диалогами.

Еще одна проблема: Даниэль существует в романе в системе своих двойников, от папы римского до религиозных фанатиков, – другие святые и обычные биологические отцы; это хорошая, сложная и уместная структура – и опять недореализованная, неотстроенная; все эти «двойники» существуют сами по себе – а не вращаются по орбите вокруг самого Даниэля, чтобы подсвечивать его образ с разных сторон.

Отец Даниэль в самом деле очень «романный» – героический, обаятельный, многоплановый – персонаж; но Улицкая обошлась с ним неблагоразумно и нерачительно, растворила кристаллик с его историей в ведре чужих, обычно-бытовых; и получился раствор в виде еще не «женского», но очень «улицкого», «кукоцкого» романа.

И последнее: непонятно, почему Улицкая не выстроила на фундаменте этой подлинной жизни настоящий нон-фикшн – житие праведника, апокрифическое евангелие или биографию-ЖЗЛ на выбор; ну или зачем принялась имитировать документальное произведение – выдумывала бы уж по-честному, от А до Я? Зачем она превратила это еще и в метароман – в сетование о том, как трудно писательнице справиться с таким неподъемным материалом? Зачем она отошла собственно от истории Даниэля – и стала разматывать бесконечный свиток с панорамой жизни еврейства во второй половине ХХ века, с «двести-лет-вместе», с историей Восточной Европы, государства Израиль и проч. – ведь не могла же не понимать, что сфера ее интересов расширяется слишком стремительно и форма никак не успевает за содержанием? Нет ответа. «Штайн» – интересная штука: замечательный герой, дерзкая писательская выходка, проповедь экуменизма; познавательно, неожиданно, пронзительно местами; но роман не очень получился.

Борис Акунин. Нефритовые четки

«Захаров», Москва

Составителю данного путеводителя случалось клеймить Акунина в печати как прожженного халтурщика и циничного литературного лавочника; плодитель «толобасов» и «эфэмов», тот предоставлял достаточно поводов для недовольства. Однако «Четки» – десять повестей, три из которых при желании можно назвать лучшим из всего, что написал Акунин, – весомый аргумент для скептиков, чтобы продлить автору кредит доверия и даже, задним числом, сообразить, что его «приключения магистра» следовало прописать скорее по разряду не вполне удачного «вызова», чем способа настричь купоны.

В техническом отношении «Четки» – пакля, заполняющая временные щели между романами, и заодно упражнения беллетриста в неосвоенных жанрах. Фандорин в 1881 году, в 1894-м, в 1899-м; в Японии, в Англии, в Америке, во Франции; Фандорин в агата-кристиевском герметичном детективе, Фандорин в вестерне, Фандорин в авантюрной повести и так далее.

Все это очень хорошо – как обычно, хорошо, но только вот самого Фандорина, уже почти лубочного, как будто жахнули дефибриллятором – и раскололи на нем сахарную корку. «Ученик японских синоби», аполлон и полиглот, в последней повести оказывается едва ли не клоуном; он даже по-японски, оказывается, говорит с диким акцентом и ошибками:

« – Тепель всо понятно. Долога казалась длыной в тли сяку, а оказалас колоче тлех ли.

– Вы хотели сказать: „Дорога казалась длиной в три ри, а оказалась короче трех сяку“, – поправил его я и перешел на русский, потому что тяжело слушать, как господин коверкает нашу речь».

Такой Фандорин, карнавализованный, сам себя зачеркивает – и теперь, как пепперштейновский сыщик Курский, он не столько искусственно синтезированный Герой, вершина акунинского искусства имитации, сколько курсор, наведенный на тот или иной жанр, инородное тело, цель которого – вызвать ответную реакцию, признаки жизни.

Этот Фандорин (не забывающий, разумеется, о своих основных обязанностях) – технически совершенная машина для перевода, а вся фандоринская сага – не про затруднения, с которыми сталкиваются сыщики при разрешении криминальных загадок, а про трудности перевода, про перевод как воскрешение.

Вы думаете, говорит Акунин, вестерн – это низкий трафаретный жанр для подростков? Смотрите, сейчас я переведу вам вестерн так, что, как бы разборчивы вы ни были, вы будете читать его как интеллектуальный жанр, и он окажется Высокой Литературой. Вы думаете, леблановский «Люпен» – комикс, макулатура? Жемчужина коллекции – заключительная повесть «Узница башни» про встречу Холмса, Уотсона, Фандорина, Масы и Арсена Люпена: двух идеальных сыщиков, одного идеального преступника и двух неидеальных писателей; вещь, которая одновременно является канонической детективной повестью и пародией на канон, обыгрывающей его условности и клише. Акунин, который, казалось, дальше может лишь совершенствоваться в искусстве стилизации, оказался все же Переводчиком, а не имитатором. Все, что вы знаете о литературных канонах и иерархиях, говорит он, ложь; все схемы и шаблоны, загоняющие тексты в рамки жанра, – условность, мертвая формула, а литература – это живые, непрогнозируемые, способные удивлять организмы. Так «Чайку» можно «перевести» как детектив, «Гамлета» – как историю о привидениях, детский стишок про «Трех дураков в одном тазу» – как танку о пути Мудрых. Литература отличается от нелитературы не прочной припиской к тому или иному жанру или канону, а тем, что литературный текст не сводится к культуре, которая его породила. В теории об этом знают многие, но мало у кого хватает воображения показать это на практике.

Акунин в «Четках» демонстрирует не столько ловкость иллюзиониста, сколько спокойствие Воланда, за которого развлекается свита, тогда как сам он, восседая в глубине сцены на кресле, просто рассматривает публику: чувствует ли она, что текст, который заново перевели для нее, живой. Разумеется, то, что делает свита, – всего лишь набор трюков, основанный на умелом обращении с подстрочником (криминальными сюжетами) и имитаторских (литературный стиль эпохи) талантах, но, кроме непосредственной выгоды – денег в шляпу, у трюка есть и Смысл: реанимация текста. Перевод в высшем смысле.

Так в «Нефритовых четках» беллетрист Акунин еще раз – не по паспорту, а на деле – оказался переводчиком Чхартишвили.

Алексей Иванов. Общага-на-крови

«Азбука», Санкт-Петербург

Первым, давным-давно написанным, романом Иванова был сериал про нищих студентов. В общежитии мыкается шатия-братия: Игорь, Ванька, Леля, Неля и Отличник: кто куролесит, кто злоупотребляет, кто учится. Это очень доброкачественный сценарий: все здесь друг друга разыскивают или прячутся, улепетывают от комендантши, сталкиваются в дверях – идеальная комедия положений. Замкнутое пространство, минималистские декорации и страсти в дистиллированном виде.

Собственно, в «Общаге-на-крови» типично ивановский сюжет: как общага (парма, Чусовая, школа) перемалывает слабые личности – и обтесывает, ограняет настоящие алмазы. Выживает тот, кто идет своим путем до конца, но при этом разделяя общую судьбу и любя место, куда тебя занесло. Место Иванов, как всегда, запеленговал очень точно: общага – идеальное представительное русское пространство – с размытыми границами личности и «житьем по-совести»; и храм, и лупанарий, и обсерватория, и тюрьма, и университет, и деревня, и крепость; метафора России, короче говоря.

Однако что-то не так с этим сериалом; чувствуется, что студенты-то они студенты, но и еще кто-то, персонажи не сериала, а еще какого-то произведения.

На всех главных, по крайней мере, героев тут давит будто метафизический атмосферный столб – и личности здесь деформируются на глазах, как в кино у вампиров клыки растут; так вот тут – метафизические клыки (ну или нимбы). Едва ли не чаще, чем про «секс и отношения», местные греховодники и праведники затевают беседы о Боге, мировом духе, даре и грехе; иногда это добротные диалоги ницшеанцев и гегельянцев, иногда Иванов – первый роман все-таки – чуточку заговаривается: «И при всей своей греховности он боится идти вперед по дороге все возрастающего преступления, в конце которой, быть может, и ожидает святость, ибо даже рождать жизнь посреди смерти – разве не грех перед этой жизнью, которая потом будет мучиться?»; пожалуй, что и не грех, но причинно-следственные связи в этом пассаже трудно назвать очевидными.

Равно как и во всем романе – герои ведут себя не сообразно обстоятельствам и даже инстинктам, а в соответствии со своими амплуа в этом самом таинственном, втором, произведении. Падшие ангелы, серафимы, посланные в мир боги-жертвы; язык немеет, но «Общага» – замаскированная под студенческий сериал мистерия о сошествии Бога в юдоль страданий.

Все это замечательно, пусть и несколько экстравагантно; в конце концов, скептики могут без особых усилий проигнорировать это второе дно романа напрочь. О чем следует сказать, так это что перипетии «Общаги» – как возлияния и драки, так и падения и вознесения, – сколь бы эффектными они ни были, выветриваются из памяти довольно быстро. А вот врезается, и надолго, удивительная картинка со второй страницы романа: студентик, порезавший себе вены на унитазе; тонкая, бледная рука на белом фаянсе, на сгибе шевелится живая кровь. Вот тут в 24-летнем мастеровитом сценаристе, у которого сложная машинерия работает без сучка без задоринки, виден оригинальный Художник: это ведь распятие, ни много ни мало, и это – уже не просто техника, а отважная ивановская самодеятельность, его первый «пермский бог» – родственник тех инопланетных, единственных в мире деревянных существ, которые дожидаются своего Урфина Джюса в Пермской картинной галерее и в обмен на которые, напомним, согласились в 70-х привезти в СССР «Джоконду». Именно их Иванов и будет дальше выстругивать – в «Географе», «Парме» и «Золоте»; и именно ими он и отличается от всех просто-писателей.

Владимир Сорокин. День опричника

«Захаров», Москва

Сорокин определенно злоупотребляет читательским доверием: из памяти еще не успели выветриться Мохо, Самсп, Мэрог, Бти и Шма, а им на пятки уже наступают Потыка, Воск, Балдохай, Ероха и Самося, и это не очередной эшелон «братьев Света» – от монументальной «трилогии Льда» осталась только талая лужица, – а, прости господи, опричники.

Будний день главного героя, Андрея Даниловича Комяги, начинается с того, что звонит его «мобило». Рингтон – три удара хлыста, стоны и всхлипы в промежутках – свидетельствует о наклонностях характера хозяина аппарата, которые и подтверждаются в хронике ближайших 24 часов – время действия романа – в полной мере. Приторочив собачью голову на бампер, опричник отправляется выгрызать и выметать крамолу; взамен он вправе рассчитывать на беспрепятственный проезд в Кремль, процент от операций, связанных с растаможкой, и дорогие наркотики.