ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

• КОМПЬЮТЕРЫ, КИБЕРНЕТИКА И ИНТЕРНЕТ

Электронная бумага

Харченко Д.

Нагрянувшая внезапно цифровая эпоха принесла с собой массу вещей, которые позволили значительно усовершенствовать привычные способы обработки информации. Канули в лету бухгалтерские счеты, пишущие машинки уже разместились на музейных полках, рядом «присматривают» себе уютные места пленочные фото- и видеокамеры. Но привычки за пару лет не поменяешь! Умом понять все прелести цифрового формата документов мы еще в состоянии, но вековой здравый смысл так и шепчет: хорошо то, что можно увидеть и пощупать.

Поэтому ситуация только ухудшилась: легкость создания цифровых документов и простота их перевода в бумажный формат привели к тому, что вместо снижения потребления бумаги наблюдается резкий рост и процветание целлюлозно-бумажной промышленности. Понятно, что если так и будет продолжаться, то никаких лесов не хватит, а нам придется придумывать новые способы дыхания. Своеобразным промежуточным решением может стать введение в обиход гибридного варианта — электронной бумаги, обладающей свойствами цифрового документа, но внешне напоминающей привычное средство хранения информации. Причем, такой тандем позволяет новым материалам получать совершенно уникальные свойства.

На данный момент существует пять основных принципов реализации электронной бумаги.

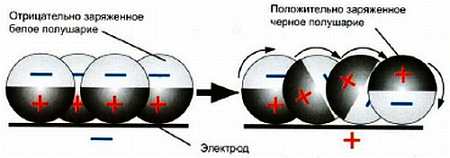

Первый из них — электронные чернила. Заключается принцип действия электронных чернил в использовании такого физического явления, как электрофорез (рис. 1).

Рис 1. Принцип работы электронной бумаги E-ink

Активный слой экрана содержит миниатюрные (примерно в толщину человеческого волоса) прозрачные капсулы с черными и белыми частичками, которые по-разному реагируют на изменение электрического потенциала: позитивно заряженные белые частицы притягиваются к отрицательно заряженным электродам, а негативно заряженные черные — к контактам, имеющим положительный заряд. Таким образом, в зависимости от значения электрического потенциала пользователь будет наблюдать на экране электронно-чернильного дисплея появление белых или черных пятен. Сформировав матрицу управляющих электродов и расположив над ней активную область экрана с микрокапсулами, можно создавать довольно большие и сложные изображения. Они остаются на дисплее даже при отсутствии питания, требующегося только для изменения картинки — такая экономия энергии является немаловажным преимуществом для портативных устройств. Впрочем, данная разработка не лишена и недостатков, главный из которых — слишком большая инерционность. Четырех кадров в секунду явно маловато для отображения видео, хотя для текстовой информации этого достаточно, тем более что разрешение 170 dpi (точек на дюйм и отсутствие мерцания создают все условия для комфортного чтения.

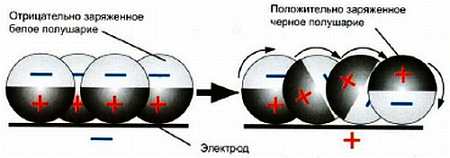

Следующая разновидность электронной бумаги называется Gyricon. Она представляет собой тонкий слой полиэтилена с множеством микроскопических шариков, рассеянных по поверхности слоя (рис. 2).

Рис 2. Принцип работы электронной бумаги Gyricon

Они находятся в заполненных жидкой субстанцией впадинах, где могут свободно вращаться. Каждый раскрашен в два цвета, чаще всего — в черный и белый. Шарики обладают электрическим зарядом и реагируют на электромагнитное поле, обращаясь к наблюдателю в каждый момент какой-то одной стороной. На листе цифровой бумаги может образовываться любая комбинация двух цветов, в зависимости от определенного электромагнитного поля на его поверхности. Это изображение остается до тех пор, пока не будет создано другое электромагнитное поле.

Третий вид основан на так называемом электросмачивании. Каждый пиксель электронной бумаги — это взвешенная в водянистой среде капелька масла, которая в обычных условиях растекается по всей ячейке, образуя под действием сил поверхностного натяжения пленку на воде. Если же создать электрическое поле достаточной величины, масло начнет собираться в каплю, освобождая при этом больше половины водной поверхности (рис 3).

Рис 3. Принцип работы электронной бумаги на электросмачивании

Подложка-электрод выполнена из водоотталкивающего материала, так что масло прилипает к ней, а после исчезновения напряжения тут же растекается обратно. Ячейки разделены перегородками толщиной около 5 мкм (тоже примерно толщина человеческого волоса), а сверху вся эта конструкция герметично закрыта слоем стекла с напыленным вторым электродом. Поэтому дисплей пока получается не гибким, а жестким. Однако разработчики утверждают, что вместо стекла удастся использовать полимерные пленки, и тогда экран можно будет сворачивать в трубочку и класть в карман.

При отсутствии напряжения получается темная точка, поскольку масляная пленка плохо отражает падающий свет, а при его подаче — светлая, так как масло освобождает подавляющее большинство поверхности. И чем выше прилагаемое напряжение, тем сильнее сжимается капелька «чернил», что сулит огромные возможности по передаче градаций серого. Быстродействие такой ячейки составляет примерно 12 миллисекунд. Что касается разрешающей способности экрана, то она напрямую зависит от размера ячеек, а тут перспективы весьма радужны: уже на стадии предварительных испытаний была опробована матрица с разрешением 160 dpi. В принципе реально и получение полноцветного изображения при использовании четырех субпикселов, окрашенных по стандарту CMYK (полиграфический стандарт наложения четырех красок: синий, пурпурный, желтый и черный).

Эта модель в отличие от электрофоретической применима благодаря высокой частоте смены кадров и для просмотра видео. Однако для поддержки изображения ей требуется постоянное питание — правда, довольно скромное. Коммерческие поставки таких дисплеев голландская компания Philips планирует начать уже к 2010 году.

Принцип работы четвертого подвида бумаги на первый взгляд довольно прост. На отражающий слой наночастиц диоксида титана-3 (химического соединения, придающего белоснежность обычным бумажным листам) наносится электрохромный слой из виологена (прозрачного полимера с нанопористой структурой), который под действием электрического заряда способен терять прозрачность, достигая при этом уровня насыщенного темно-синего цвета. Пространство между диоксидом титана и виологеном заполнено специальным электролитом (рис. 4).

Рис 4. Принцип работы электронной бумаги NanoChromics

Дисплей, созданный на основе этой «бумаги», называется NanoChromicsDisplay (NCD) «Выключенный» экран выглядит белым, а при подаче напряжения на определенные участки формируется изображение с хорошей контрастностью. Его углы обзора составляют по 180°, а благодаря значительной мобильности пигментного слоя на основе электрохромных наночастиц достигается высокая частота смены кадров (до 60 кадров в секунду). К тому же NCD нетребовательны к температурным условиям: настольные часы на их основе работают и при -35, и при +80 °C.

Пятый вид основан на холестерических жидких кристаллах, которые, в отличие от традиционных, обеспечивают меньшее потребление энергии, стабильность и высокую отражательную способность. Их молекулы расположены в форме спирали, в зависимости от осевого направления которой падающий свет отражается или поглощается. Изменение этого аксиального направления обеспечивается посредством приложенного к кристаллам напряжения. Именно этот принцип использовала компания Fujitsu в своей версии электронной бумаги, которую представила в июле 2005 года. Она состоит из трех слоев холестерических жидких кристаллов. Каждый слой содержит пиксели определенного цвета — красного, синего или зеленого (цветовая схема RGB), а четвертый, находящийся поверх предыдущих, защищает их от возможных повреждений и предотвращает искажения картинки при изгибе пластины бумаги. Образец имеет диагональ 3,8 дюйма и толщину 0,8 мм (в будущем она может еще уменьшиться). Количество отображаемых цветов и оттенков пока не слишком велико и составляет 512. Для поддержания картинки электронная бумага Fujitsu не требует постоянного питания — энергия расходуется только в момент изменения изображения. Потребляемая мощность представленного прототипа в десятки раз ниже, чем у обычных мониторов. Кроме того, она гнется, а изображение не блекнет в отраженном свете, то есть при нормальном дневном освещении.

Если говорить о сферах использования электронной бумаги, то в первую очередь следует назвать портативные устройства для чтения. Высококонтрастные, тонкие, гибкие и экономные в потреблении энергии устройства как нельзя лучше подошли бы для цифровых книг, журналов, газет и просмотра фотографий, а при наличии сенсорной поверхности заменили бы блокнот и карандаш (рис 5).

Рис 5. Электронная книга E-Ink

Энергопотребление такого мобильного устройства в 100 (!) раз меньше энергопотребления аналогичного устройства, использующего LCD-дисплей для отображения информации. Интеллектуальные ценники на полках супермаркетов — еще один вариант применения цифровой бумаги. Это очень простые устройства, состоящие из электронного дисплея, источника энергии и приемника. Такие ценники не нужно переписывать вручную — все изменения быстро и легко вносятся через центральный компьютер. Изображение прекрасно различимо под любым углом; дисплеи потребляют очень мало энергии и способны прослужить до шести лег. По подобному же принципу могут действовать электронные доски объявлений и постеры, РОР-мониторы и другие конструкции, предназначенные для продвижения товаров и услуг.

Корейская компания Neolux Corporation уже снабжает супермаркеты и магазины «чернильными» дисплеями, оснащенными программирующим устройством.

Благодаря им использование анимационной рекламы, эффективность которой для розничной торговли давно признана, теперь уже не ограничивается внешним видом, размером, ценой и энергопотреблением устройств при ее демонстрации.

Недаром именно этот способ выбрала компания Microsoft — согласитесь, весьма солидный заказчик. В Южной Корее она таким образом продвигает игру Jade Empire для своей приставки ХЬох. «Бумажные» дисплеи способны до полугода обеспечивать непрерывную анимационную демонстрацию всего лишь на двух батарейках АА, а значит, как нельзя лучше подходят для использования в условиях ограниченного доступа к энергопитанию. К тому же изображение на них хорошо видно под любым углом и при любом освещении. Электронная бумага могла бы стать отличным решением для кредитных карт. Их пользователи испытывают неудобства, связанные с необходимостью доступа к считывающему устройству, чтобы узнать оставшуюся на счету сумму. Данную проблему решил бы встроенный дисплей, но LCD-экраны для этого слишком дороги, хрупки и «прожорливы». А вот «бумажный» дисплей — дешевый и прочный, и питание ему требуется лишь для изменения изображения, что обычно происходит при контакте со считывающим устройством. Если последнее оснастить зарядным приспособлением, то для карт даже не потребуются батарейки. Электронная бумага в мобильных телефонах и различных наладонниках, в игрушках и учебных устройствах, в интеллектуальной и анимированной упаковке — эти идеи уже не только разрабатываются, но и воплощаются в жизнь. Например, на ювелирно-часовой выставке BASELWORLD 2005 компании Seiko Watch и Seiko Epson демонстрировали наручные часы из цифровой бумаги (рис. 6).

Рис 6. Наручные часы компании Seiko

Еще одни часы, только уже настенные, представила японская компания Citizen 12 декабря 2005 года. (рис. 7)

Рис 7. Настенные часы на основе электронной бумаги

Каждая из четырех цифр ее часов формируется на дисплее размером 23 на 36 см, потребление электроэнергии в 20 раз ниже, чем у традиционного электронного аналога такого же размера, а масса всего 1,5 кг при толщине конструкции 3 мм. Причем изображение легко различимо даже под углом, близким к 180°. То же касается устройств для чтения книг, здесь может возникнуть проблема защиты авторских прав: вряд ли издатели молча стерпят внедрение столь удобного инструмента для кражи интеллектуальной собственности. Обязательными составляющими рыночного успеха таких книг являются надежные системы защиты от пиратства и отшлифованное законодательство — по крайней мере, Украина пока не может похвастаться ни тем, ни другим. Хотя, с другой стороны, IT-продвинутая публика уже давно читает тексты с КПК или даже мобильных телефонов, которые, помимо этого, имеют еще массу полезных функций.

На данный момент электронно бумагой заинтересовалось много известных издательств. Например газета New York Times планируй получить для тестов около 300 таких устройств. В целом, журналисты и владельцы издательских домом положительно относятся к новинке и говорят о ней, как о дальнейше развитии бумажного формата. Для издателей, публикующих свои издания одновременно в различны странах, такое решение может существенно упростить процесс дистрибуции, а для читателей снизит стоимость газет и журналов, так как для публикации нового номера издания ничего не придется печатать в типографии. Получать текстовую информацию электронная бумага может через Интернет, когда происходит подключены через базовый приемник, либо по беспроводному каналу (опять же через базовый приемник). Основная же масса европейских издателей планирует массовый переход на новый формат только тогда, когда новинка будет стоить не боле 100 USD, а также полностью поддерживать работу с цветом. На сегодня же такие устройства стоят около 400 USD.

Что ж, подождать осталось совсем немного и может быт не детям, но своим внукам мы уже будем читать электронные книжки с красочными «живыми» картинками.

Физика компьютера

Клиньшов В.

Поистине, до чего дошел прогресс! Вот, например, недавно принимал я лабораторные работы у третьекурсников, так они, вместо того чтобы теоретическую часть в отчете написать, просто отсканировали методичку! Того и гляди, начнут лекции вместо тетрадки на веб-камеру записывать!

Сравнивая настоящее и совсем недавнее прошлое, понимаешь, насколько ошеломляющий скачок в развитии электронно-вычислительной техники совершился буквально у нас на глазах. Сегодня компьютер стал привычным и знакомым инструментом для миллионов людей, и, наверное, нет в современной жизни области, куда бы он не проник. В науке и промышленности широко используются мощнейшие суперкомпьютеры, мобильные компьютеры сопровождают своих владельцев в пути, а уж персональные компьютеры есть почти в каждом доме.

А теперь вернемся мысленно в 50-е годы, время, когда академик С. А. Лебедев создавал первую отечественную ЭВМ. Трогательная и смешная картина предстанет перед нами: вся Академия наук СССР с большим вниманием следит, как эта огромная машина часами решает задачи, на которые современным компьютерам нужны доли секунды! А в 30-е годы восхищение вызывали машины, которые просто умели выполнять арифметические действия. Сейчас эту возможность реализует обычный карманный калькулятор.

Согласитесь — динамика просто поразительная! Но мы уже успели привыкнуть к приставкам «мега-» и «гига-» в характеристиках современных компьютеров, и они нас не удивляют. Любой школьник знает, как работать и развлекаться на «компе», некоторые даже умеют собирать и разбирать его, как конструктор. Но многие ли знают, как устроен компьютер, на каких физических принципах основана его работа? Думаю, нет. А между тем именно физика и физические открытия сделали возможным создание ЭВМ в том виде, в каком они существуют сейчас.

Краткая история ЭВМ

По сути, вся история ЭВМ определяется серией замечательных физических открытий в области электроники. Строго говоря, вычислительные машины существовали и до XX века: это абак, счеты, логарифмические линейки, арифмометры, счетные машины Паскаля и Бэббиджа и некоторые другие. Все это — механические устройства с очень ограниченными возможностями. История же собственно электронных вычислительных машин (рис. 1) начинается в двадцатом веке и связана с изобретением в 1906 году американским инженером Ли де Форестом вакуумного триода. На основе триодов были созданы ЭВМ так называемого первого поколения, начинающего свою историю в 40-е годы. Это поколение компьютеров-монстров, занимавших по своим размерам целые комнаты и потреблявших мощности, достаточные для работы небольшого завода. Однако, несмотря на такую громоздкость, производительность этих машин была весьма скромной.

Рис. 1. История развития ЭВМ и важнейшие открытия электроники XX века

Качественное изменение ЭВМ произошло после еще одного эпохального открытии физики — изобретения в 1947 году Джоном Бардином, Уолтером Браттейном и Уильямом Шокли полевого транзистора. Применение полупроводниковых транзисторов вместо вакуумных ламп (триодов) позволило существенно уменьшить размеры и энергопотребление машин второго поколения и повысить их быстродействие и надежность.

Дальнейшее развитие компьютеров связано с использованием интегральных схем, впервые изготовленных в 1960 году американцем Робертом Нойсом. Интегральная схема — это множество, от десятков до миллионов, транзисторов, размещенных на одном кристалле полупроводника. Использование интегральных схем (компьютеры третьего поколения), больших и сверхбольших интегральных схем (четвертое поколение) привело к значительному упрощению процесса изготовления ЭВМ и увеличению их быстродействия. В 80-е годы началось изготовление персональных компьютеров, которые постепенно приобрели современный вид. Примерно тогда же появились первые мобильные компьютеры, или ноутбуки. Огромной производительности достигли многопроцессорные вычислительные комплексы — суперкомпьютеры.

Почему же именно изобретение триода и транзистора определило весь путь развития компьютеров? Нужно вспомнить об основных принципах работы компьютера.

Сердце современного компьютера — это его центральный процессор. Основная функция процессора — обработка информации, т. е. выполнение различных операций над данными. А так как данные в современных ЭВМ представляются в двоичном виде, то и операции с ними производятся на основе двоичной логики, или так называемой булевой алгебры.

Булева алгебра — основа работы компьютера

Булева алгебра (названа в честь английского математика XIX века Джорджа Буля) рассматривает величины, принимающие только два значения — 0 или 1. Значение булевой величины можно представлять как ложность или истинность какого-либо утверждения (0 — ложь, 1 — истина). Поэтому с такими величинами можно производить различные операции — так же, как мы оперируем с утверждениями при рассуждениях. Основные операции — это И, ИЛИ, НЕ. Например: «я возьму зонт», если «пойдет дождь» И «за мной НЕ заедет друг на машине». Если обозначить через С утверждение «я возьму зонт», А — «пойдет дождь» и В — «за мной заедет друг», то С = А И (НЕ В). Выполнением подобных операций и занимается процессор компьютера.

Выполнение логических операций можно проиллюстрировать на наглядной физической модели «водопровода». Представим утверждения, над которыми производятся операции, в виде вентилей на трубах (открытый вентиль — утверждение истинно, закрытый — ложно). Результат операции представим в виде крана, из которого вода может либо течь (истина), либо не течь (ложь). На рис. 2 изображены системы труб, реализующие основные логические операции. Например, рассмотрим операцию И: С = А И В (рис. 2а). Вентили А и В установлены на трубе последовательно, поэтому вода из крана С течет, только если они оба открыты. Если же установить вентили на две параллельные трубы, соединяющиеся в одну, то такая система будет выполнять операцию ИЛИ: если хотя бы один из вентилей А или В открыт, вода из крана С потечет, т. е. С = А ИЛИ В (рис. 2б). На рис. 2в представлена система, выполняющая операцию НЕ: если вентиль А закрыт, то вода протекает в кран В, если же он открыт, то вся вода стекает в «запасную» трубу, и через кран В не течет, т. е. В = НЕ А.

Рис. 2. «Водопроводная модель» операций булевой алгебры

Можно ли перенести те же системы из области гидродинамики в область электроники, то есть создать электронные логические схемы? Ясно, что для этого понадобятся устройства, подобные вентилям на трубах, которые в зависимости от установленного положения либо пропускают воду по трубе, либо нет. «Электронные вентили» должны обладать подобными свойствами, т. е. регулируемой проводимостью электрического тока. Оказывается, именно триод и транзистор могут выполнять функции вентиля в электрической схеме. Чтобы понять, как это возможно, надо разобраться в физических принципах работы триода и транзистора.

Электровакуумный триод

Конструктивно триод состоит из трех металлических электродов — катода, анода и сетки, помещенных в корпус с откачанным воздухом (рис. 3). Через дополнительную цепь катод нагревается электрическим током до высоких температур, так что с его поверхности начинается эмиссия электронов. Обычно электрический потенциал анода относительно катода положителен, а режим работы триода определяется потенциалом сетки.

Рис. 3. Электровакуумный триод

Когда на сетку подается положительный потенциал (меньший потенциала на аноде), электрическое поле разгоняет электроны в направлении сетки. Поверхность сетки делается не сплошной, а состоит из отдельных тонких проводов, образующих решетку. Из-за этого электроны почти не попадают на сетку, а пролетают сквозь нее на анод, создавая ток в анодной цепи (рис. 3а). Если же потенциал сетки отрицателен, электрическое поле препятствует движению электронов, возвращая их на катод, и ток в цепи не течет (рис. 3б).

Таким образом, в электровакуумном триоде можно эффективно управлять током в цепи анода, меняя напряжение на сетке. Причем проводимость триода может меняться от полностью закрытого состояния до полностью открытого. Но ведь именно этими свойствами и должен обладать вентиль! И именно в качестве «электронных вентилей» использовались триоды в первых электронно-вычислительных машинах.

Зная об устройстве электровакуумных ламп, можно понять, с чем связаны их недостатки. Во-первых, это большие размеры и сложность изготовления, обусловленные необходимостью размещения электродов в вакуумном корпусе. Во-вторых, инерционность приборов, которая вызвана большим временем пролета электронами расстояния от катода до анода. В-третьих, большая потребляемая мощность. Избежать всех этих недостатков позволяют полупроводниковые транзисторы. Рассмотрим устройство транзистора в том виде, в каком он был предложен впервые, — в виде биполярного транзистора.

Полупроводниковый транзистор

Отличительным свойством полупроводниковых кристаллов является наличие в них свободных носителей зарядов обоих знаков. Отрицательные заряды — это электроны, освободившиеся с внешних оболочек атомов кристаллической решетки, а положительные — так называемые дырки. Дырки — это вакантные места, остающиеся в электронных оболочках после ухода из них электронов. При переходе на такое вакантное место электрона из оболочки соседнего атома дырка перемещается к этому атому и таким образом может двигаться по всему кристаллу, как свободная клетка при игре в пятнашки. Поэтому можно рассматривать дырку как положительно заряженную свободную частицу.

Биполярный транзистор — это полупроводниковый кристалл, разделенный на три части, которые называются эмиттером, базой и коллектором (рис. 4). За счет введения в эти области различных примесей соотношение свободных дырок и электронов в них различно. Так, в эмиттере и коллекторе дырок существенно больше, чем электронов (говорят, что эти области обладают проводимостью р-типа). В базе же, наоборот, больше электронов (проводимость n-типа).

Рис. 4. Электронно-дырочный переход и транзистор

Пусть как на коллектор, так и на базу транзистора подан отрицательный потенциал относительно эмиттера — на базу меньший, на коллектор больший (рис. 4а). Тогда электрическое поле на контакте база — эмиттер направлено слева направо и способствует движению дырок из эмиттера в базу, а электронов — наоборот, из базы в эмиттер. Поле на контакте база-коллектор направлено также направо и препятствует переходу дырок из коллектора в базу и электронов из базы в коллектор. Однако дырки, попавшие в базу из эмиттера, под действием этого поля свободно проходят в коллектор. Обычно базу делают достаточно тонкой, поэтому в коллектор переходят практически все дырки из эмиттера, и в коллекторной цепи течет достаточно большой ток.

Теперь предположим, что потенциал базы относительно эмиттера стал положительным, а потенциал коллектора по-прежнему отрицателен (рис. 4б). Тогда электрическое поле на контакте эмиттер — база направлено налево, а на контакте база — коллектор — направо. Таким образом, поле препятствует выходу электронов из базы в обе стороны, так же как и попаданию в нее дырок. Поэтому через контакты течет только ток, связанный с движением неосновных зарядов — дырок в базе и электронов в эмиттере и коллекторе. Так как число таких зарядов весьма невелико по сравнению с основными, то и ток в этом случае пренебрежимо мал.

Таким образом, варьируя напряжение между базой и эмиттером, можно изменять значение коллекторного тока от максимального до почти нулевого, то есть «открывать» и «закрывать» транзистор. Это значит, что транзистор, как и вакуумный триод, может выполнять функцию «электронного вентиля».

С помощью современных технологий изготовить транзистор гораздо проще, чем триод. Его можно сделать очень маленьким, а значит, быстрым в работе и потребляющим малую мощность. Из-за этих преимуществ современные компьютеры производятся на транзисторах, а не на лампах. Изобретение интегральных микросхем, способных объединить на одном кристалле миллионы транзисторов, прочно закрепило их преимущество перед лампами.

Заключение

Мы кратко рассмотрели физические принципы работы двух устройств, сыгравших ключевую роль в истории электроники XX века, — электровакуумного триода и транзистора. Почему ЭВМ обязаны своим появлением именно этим устройствам? Потому что на их основе были созданы электрические схемы, выполняющие операции булевой алгебры. Сама по себе булева алгебра предельно проста, т. к. оперирует только двумя числами — 0 и 1. Но оказывается, чтобы реализовать быстрые, простые и надежные устройства, выполняющие логические операции, нужны достаточно сложные электронные элементы. Таким образом, создание ЭВМ было бы невозможно без вклада физиков, придумавших «электронные вентили» — триод и транзистор.

С физикой, несомненно, связано и будущее компьютерной техники. Наиболее перспективными направлениями ее развития на данный момент считаются создание квантовых компьютеров и нейрокомпьютеров. Квантовые компьютеры будут использовать в качестве базовых элементов отдельные молекулы, поэтому, очевидно, их развитие невозможно без применения аппарата квантовой физики. А нейрокомпьютеры — это устройства обработки информации, в работе которых будут использоваться принципы функционирования центральной нервной системы и мозга. Такое заимствование возможно только после детального изучения этих систем, в том числе с физической точки зрения.

На примере истории вычислительной техники мы можем понять, как тесно развитие высоких технологий связано с развитием фундаментальных наук, насколько сильно первое зависит от второго. Поэтому, чтобы добиться успеха в сфере новых технологий, надо помнить о том, что служит их основой, и в первую очередь — о теоретической физике. Только успехи фундаментальной науки могут привести к открытию новых горизонтов в прикладных работах, к новым удивительным достижениям цивилизации.

Электронная бумага

Харченко Д.

Нагрянувшая внезапно цифровая эпоха принесла с собой массу вещей, которые позволили значительно усовершенствовать привычные способы обработки информации. Канули в лету бухгалтерские счеты, пишущие машинки уже разместились на музейных полках, рядом «присматривают» себе уютные места пленочные фото- и видеокамеры. Но привычки за пару лет не поменяешь! Умом понять все прелести цифрового формата документов мы еще в состоянии, но вековой здравый смысл так и шепчет: хорошо то, что можно увидеть и пощупать.

Поэтому ситуация только ухудшилась: легкость создания цифровых документов и простота их перевода в бумажный формат привели к тому, что вместо снижения потребления бумаги наблюдается резкий рост и процветание целлюлозно-бумажной промышленности. Понятно, что если так и будет продолжаться, то никаких лесов не хватит, а нам придется придумывать новые способы дыхания. Своеобразным промежуточным решением может стать введение в обиход гибридного варианта — электронной бумаги, обладающей свойствами цифрового документа, но внешне напоминающей привычное средство хранения информации. Причем, такой тандем позволяет новым материалам получать совершенно уникальные свойства.

На данный момент существует пять основных принципов реализации электронной бумаги.

Первый из них — электронные чернила. Заключается принцип действия электронных чернил в использовании такого физического явления, как электрофорез (рис. 1).

Рис 1. Принцип работы электронной бумаги E-ink

Активный слой экрана содержит миниатюрные (примерно в толщину человеческого волоса) прозрачные капсулы с черными и белыми частичками, которые по-разному реагируют на изменение электрического потенциала: позитивно заряженные белые частицы притягиваются к отрицательно заряженным электродам, а негативно заряженные черные — к контактам, имеющим положительный заряд. Таким образом, в зависимости от значения электрического потенциала пользователь будет наблюдать на экране электронно-чернильного дисплея появление белых или черных пятен. Сформировав матрицу управляющих электродов и расположив над ней активную область экрана с микрокапсулами, можно создавать довольно большие и сложные изображения. Они остаются на дисплее даже при отсутствии питания, требующегося только для изменения картинки — такая экономия энергии является немаловажным преимуществом для портативных устройств. Впрочем, данная разработка не лишена и недостатков, главный из которых — слишком большая инерционность. Четырех кадров в секунду явно маловато для отображения видео, хотя для текстовой информации этого достаточно, тем более что разрешение 170 dpi (точек на дюйм и отсутствие мерцания создают все условия для комфортного чтения.

Следующая разновидность электронной бумаги называется Gyricon. Она представляет собой тонкий слой полиэтилена с множеством микроскопических шариков, рассеянных по поверхности слоя (рис. 2).

Рис 2. Принцип работы электронной бумаги Gyricon

Они находятся в заполненных жидкой субстанцией впадинах, где могут свободно вращаться. Каждый раскрашен в два цвета, чаще всего — в черный и белый. Шарики обладают электрическим зарядом и реагируют на электромагнитное поле, обращаясь к наблюдателю в каждый момент какой-то одной стороной. На листе цифровой бумаги может образовываться любая комбинация двух цветов, в зависимости от определенного электромагнитного поля на его поверхности. Это изображение остается до тех пор, пока не будет создано другое электромагнитное поле.

Третий вид основан на так называемом электросмачивании. Каждый пиксель электронной бумаги — это взвешенная в водянистой среде капелька масла, которая в обычных условиях растекается по всей ячейке, образуя под действием сил поверхностного натяжения пленку на воде. Если же создать электрическое поле достаточной величины, масло начнет собираться в каплю, освобождая при этом больше половины водной поверхности (рис 3).

Рис 3. Принцип работы электронной бумаги на электросмачивании

Подложка-электрод выполнена из водоотталкивающего материала, так что масло прилипает к ней, а после исчезновения напряжения тут же растекается обратно. Ячейки разделены перегородками толщиной около 5 мкм (тоже примерно толщина человеческого волоса), а сверху вся эта конструкция герметично закрыта слоем стекла с напыленным вторым электродом. Поэтому дисплей пока получается не гибким, а жестким. Однако разработчики утверждают, что вместо стекла удастся использовать полимерные пленки, и тогда экран можно будет сворачивать в трубочку и класть в карман.

При отсутствии напряжения получается темная точка, поскольку масляная пленка плохо отражает падающий свет, а при его подаче — светлая, так как масло освобождает подавляющее большинство поверхности. И чем выше прилагаемое напряжение, тем сильнее сжимается капелька «чернил», что сулит огромные возможности по передаче градаций серого. Быстродействие такой ячейки составляет примерно 12 миллисекунд. Что касается разрешающей способности экрана, то она напрямую зависит от размера ячеек, а тут перспективы весьма радужны: уже на стадии предварительных испытаний была опробована матрица с разрешением 160 dpi. В принципе реально и получение полноцветного изображения при использовании четырех субпикселов, окрашенных по стандарту CMYK (полиграфический стандарт наложения четырех красок: синий, пурпурный, желтый и черный).

Эта модель в отличие от электрофоретической применима благодаря высокой частоте смены кадров и для просмотра видео. Однако для поддержки изображения ей требуется постоянное питание — правда, довольно скромное. Коммерческие поставки таких дисплеев голландская компания Philips планирует начать уже к 2010 году.

Принцип работы четвертого подвида бумаги на первый взгляд довольно прост. На отражающий слой наночастиц диоксида титана-3 (химического соединения, придающего белоснежность обычным бумажным листам) наносится электрохромный слой из виологена (прозрачного полимера с нанопористой структурой), который под действием электрического заряда способен терять прозрачность, достигая при этом уровня насыщенного темно-синего цвета. Пространство между диоксидом титана и виологеном заполнено специальным электролитом (рис. 4).

Рис 4. Принцип работы электронной бумаги NanoChromics

Дисплей, созданный на основе этой «бумаги», называется NanoChromicsDisplay (NCD) «Выключенный» экран выглядит белым, а при подаче напряжения на определенные участки формируется изображение с хорошей контрастностью. Его углы обзора составляют по 180°, а благодаря значительной мобильности пигментного слоя на основе электрохромных наночастиц достигается высокая частота смены кадров (до 60 кадров в секунду). К тому же NCD нетребовательны к температурным условиям: настольные часы на их основе работают и при -35, и при +80 °C.

Пятый вид основан на холестерических жидких кристаллах, которые, в отличие от традиционных, обеспечивают меньшее потребление энергии, стабильность и высокую отражательную способность. Их молекулы расположены в форме спирали, в зависимости от осевого направления которой падающий свет отражается или поглощается. Изменение этого аксиального направления обеспечивается посредством приложенного к кристаллам напряжения. Именно этот принцип использовала компания Fujitsu в своей версии электронной бумаги, которую представила в июле 2005 года. Она состоит из трех слоев холестерических жидких кристаллов. Каждый слой содержит пиксели определенного цвета — красного, синего или зеленого (цветовая схема RGB), а четвертый, находящийся поверх предыдущих, защищает их от возможных повреждений и предотвращает искажения картинки при изгибе пластины бумаги. Образец имеет диагональ 3,8 дюйма и толщину 0,8 мм (в будущем она может еще уменьшиться). Количество отображаемых цветов и оттенков пока не слишком велико и составляет 512. Для поддержания картинки электронная бумага Fujitsu не требует постоянного питания — энергия расходуется только в момент изменения изображения. Потребляемая мощность представленного прототипа в десятки раз ниже, чем у обычных мониторов. Кроме того, она гнется, а изображение не блекнет в отраженном свете, то есть при нормальном дневном освещении.

Если говорить о сферах использования электронной бумаги, то в первую очередь следует назвать портативные устройства для чтения. Высококонтрастные, тонкие, гибкие и экономные в потреблении энергии устройства как нельзя лучше подошли бы для цифровых книг, журналов, газет и просмотра фотографий, а при наличии сенсорной поверхности заменили бы блокнот и карандаш (рис 5).

Рис 5. Электронная книга E-Ink

Энергопотребление такого мобильного устройства в 100 (!) раз меньше энергопотребления аналогичного устройства, использующего LCD-дисплей для отображения информации. Интеллектуальные ценники на полках супермаркетов — еще один вариант применения цифровой бумаги. Это очень простые устройства, состоящие из электронного дисплея, источника энергии и приемника. Такие ценники не нужно переписывать вручную — все изменения быстро и легко вносятся через центральный компьютер. Изображение прекрасно различимо под любым углом; дисплеи потребляют очень мало энергии и способны прослужить до шести лег. По подобному же принципу могут действовать электронные доски объявлений и постеры, РОР-мониторы и другие конструкции, предназначенные для продвижения товаров и услуг.

Корейская компания Neolux Corporation уже снабжает супермаркеты и магазины «чернильными» дисплеями, оснащенными программирующим устройством.

Благодаря им использование анимационной рекламы, эффективность которой для розничной торговли давно признана, теперь уже не ограничивается внешним видом, размером, ценой и энергопотреблением устройств при ее демонстрации.

Недаром именно этот способ выбрала компания Microsoft — согласитесь, весьма солидный заказчик. В Южной Корее она таким образом продвигает игру Jade Empire для своей приставки ХЬох. «Бумажные» дисплеи способны до полугода обеспечивать непрерывную анимационную демонстрацию всего лишь на двух батарейках АА, а значит, как нельзя лучше подходят для использования в условиях ограниченного доступа к энергопитанию. К тому же изображение на них хорошо видно под любым углом и при любом освещении. Электронная бумага могла бы стать отличным решением для кредитных карт. Их пользователи испытывают неудобства, связанные с необходимостью доступа к считывающему устройству, чтобы узнать оставшуюся на счету сумму. Данную проблему решил бы встроенный дисплей, но LCD-экраны для этого слишком дороги, хрупки и «прожорливы». А вот «бумажный» дисплей — дешевый и прочный, и питание ему требуется лишь для изменения изображения, что обычно происходит при контакте со считывающим устройством. Если последнее оснастить зарядным приспособлением, то для карт даже не потребуются батарейки. Электронная бумага в мобильных телефонах и различных наладонниках, в игрушках и учебных устройствах, в интеллектуальной и анимированной упаковке — эти идеи уже не только разрабатываются, но и воплощаются в жизнь. Например, на ювелирно-часовой выставке BASELWORLD 2005 компании Seiko Watch и Seiko Epson демонстрировали наручные часы из цифровой бумаги (рис. 6).

Рис 6. Наручные часы компании Seiko

Еще одни часы, только уже настенные, представила японская компания Citizen 12 декабря 2005 года. (рис. 7)

Рис 7. Настенные часы на основе электронной бумаги

Каждая из четырех цифр ее часов формируется на дисплее размером 23 на 36 см, потребление электроэнергии в 20 раз ниже, чем у традиционного электронного аналога такого же размера, а масса всего 1,5 кг при толщине конструкции 3 мм. Причем изображение легко различимо даже под углом, близким к 180°. То же касается устройств для чтения книг, здесь может возникнуть проблема защиты авторских прав: вряд ли издатели молча стерпят внедрение столь удобного инструмента для кражи интеллектуальной собственности. Обязательными составляющими рыночного успеха таких книг являются надежные системы защиты от пиратства и отшлифованное законодательство — по крайней мере, Украина пока не может похвастаться ни тем, ни другим. Хотя, с другой стороны, IT-продвинутая публика уже давно читает тексты с КПК или даже мобильных телефонов, которые, помимо этого, имеют еще массу полезных функций.

На данный момент электронно бумагой заинтересовалось много известных издательств. Например газета New York Times планируй получить для тестов около 300 таких устройств. В целом, журналисты и владельцы издательских домом положительно относятся к новинке и говорят о ней, как о дальнейше развитии бумажного формата. Для издателей, публикующих свои издания одновременно в различны странах, такое решение может существенно упростить процесс дистрибуции, а для читателей снизит стоимость газет и журналов, так как для публикации нового номера издания ничего не придется печатать в типографии. Получать текстовую информацию электронная бумага может через Интернет, когда происходит подключены через базовый приемник, либо по беспроводному каналу (опять же через базовый приемник). Основная же масса европейских издателей планирует массовый переход на новый формат только тогда, когда новинка будет стоить не боле 100 USD, а также полностью поддерживать работу с цветом. На сегодня же такие устройства стоят около 400 USD.

Что ж, подождать осталось совсем немного и может быт не детям, но своим внукам мы уже будем читать электронные книжки с красочными «живыми» картинками.

Физика компьютера

Клиньшов В.

Поистине, до чего дошел прогресс! Вот, например, недавно принимал я лабораторные работы у третьекурсников, так они, вместо того чтобы теоретическую часть в отчете написать, просто отсканировали методичку! Того и гляди, начнут лекции вместо тетрадки на веб-камеру записывать!

Сравнивая настоящее и совсем недавнее прошлое, понимаешь, насколько ошеломляющий скачок в развитии электронно-вычислительной техники совершился буквально у нас на глазах. Сегодня компьютер стал привычным и знакомым инструментом для миллионов людей, и, наверное, нет в современной жизни области, куда бы он не проник. В науке и промышленности широко используются мощнейшие суперкомпьютеры, мобильные компьютеры сопровождают своих владельцев в пути, а уж персональные компьютеры есть почти в каждом доме.

А теперь вернемся мысленно в 50-е годы, время, когда академик С. А. Лебедев создавал первую отечественную ЭВМ. Трогательная и смешная картина предстанет перед нами: вся Академия наук СССР с большим вниманием следит, как эта огромная машина часами решает задачи, на которые современным компьютерам нужны доли секунды! А в 30-е годы восхищение вызывали машины, которые просто умели выполнять арифметические действия. Сейчас эту возможность реализует обычный карманный калькулятор.

Согласитесь — динамика просто поразительная! Но мы уже успели привыкнуть к приставкам «мега-» и «гига-» в характеристиках современных компьютеров, и они нас не удивляют. Любой школьник знает, как работать и развлекаться на «компе», некоторые даже умеют собирать и разбирать его, как конструктор. Но многие ли знают, как устроен компьютер, на каких физических принципах основана его работа? Думаю, нет. А между тем именно физика и физические открытия сделали возможным создание ЭВМ в том виде, в каком они существуют сейчас.

По сути, вся история ЭВМ определяется серией замечательных физических открытий в области электроники. Строго говоря, вычислительные машины существовали и до XX века: это абак, счеты, логарифмические линейки, арифмометры, счетные машины Паскаля и Бэббиджа и некоторые другие. Все это — механические устройства с очень ограниченными возможностями. История же собственно электронных вычислительных машин (рис. 1) начинается в двадцатом веке и связана с изобретением в 1906 году американским инженером Ли де Форестом вакуумного триода. На основе триодов были созданы ЭВМ так называемого первого поколения, начинающего свою историю в 40-е годы. Это поколение компьютеров-монстров, занимавших по своим размерам целые комнаты и потреблявших мощности, достаточные для работы небольшого завода. Однако, несмотря на такую громоздкость, производительность этих машин была весьма скромной.

Рис. 1. История развития ЭВМ и важнейшие открытия электроники XX века

Качественное изменение ЭВМ произошло после еще одного эпохального открытии физики — изобретения в 1947 году Джоном Бардином, Уолтером Браттейном и Уильямом Шокли полевого транзистора. Применение полупроводниковых транзисторов вместо вакуумных ламп (триодов) позволило существенно уменьшить размеры и энергопотребление машин второго поколения и повысить их быстродействие и надежность.

Дальнейшее развитие компьютеров связано с использованием интегральных схем, впервые изготовленных в 1960 году американцем Робертом Нойсом. Интегральная схема — это множество, от десятков до миллионов, транзисторов, размещенных на одном кристалле полупроводника. Использование интегральных схем (компьютеры третьего поколения), больших и сверхбольших интегральных схем (четвертое поколение) привело к значительному упрощению процесса изготовления ЭВМ и увеличению их быстродействия. В 80-е годы началось изготовление персональных компьютеров, которые постепенно приобрели современный вид. Примерно тогда же появились первые мобильные компьютеры, или ноутбуки. Огромной производительности достигли многопроцессорные вычислительные комплексы — суперкомпьютеры.

Почему же именно изобретение триода и транзистора определило весь путь развития компьютеров? Нужно вспомнить об основных принципах работы компьютера.

Сердце современного компьютера — это его центральный процессор. Основная функция процессора — обработка информации, т. е. выполнение различных операций над данными. А так как данные в современных ЭВМ представляются в двоичном виде, то и операции с ними производятся на основе двоичной логики, или так называемой булевой алгебры.

Булева алгебра (названа в честь английского математика XIX века Джорджа Буля) рассматривает величины, принимающие только два значения — 0 или 1. Значение булевой величины можно представлять как ложность или истинность какого-либо утверждения (0 — ложь, 1 — истина). Поэтому с такими величинами можно производить различные операции — так же, как мы оперируем с утверждениями при рассуждениях. Основные операции — это И, ИЛИ, НЕ. Например: «я возьму зонт», если «пойдет дождь» И «за мной НЕ заедет друг на машине». Если обозначить через С утверждение «я возьму зонт», А — «пойдет дождь» и В — «за мной заедет друг», то С = А И (НЕ В). Выполнением подобных операций и занимается процессор компьютера.

Выполнение логических операций можно проиллюстрировать на наглядной физической модели «водопровода». Представим утверждения, над которыми производятся операции, в виде вентилей на трубах (открытый вентиль — утверждение истинно, закрытый — ложно). Результат операции представим в виде крана, из которого вода может либо течь (истина), либо не течь (ложь). На рис. 2 изображены системы труб, реализующие основные логические операции. Например, рассмотрим операцию И: С = А И В (рис. 2а). Вентили А и В установлены на трубе последовательно, поэтому вода из крана С течет, только если они оба открыты. Если же установить вентили на две параллельные трубы, соединяющиеся в одну, то такая система будет выполнять операцию ИЛИ: если хотя бы один из вентилей А или В открыт, вода из крана С потечет, т. е. С = А ИЛИ В (рис. 2б). На рис. 2в представлена система, выполняющая операцию НЕ: если вентиль А закрыт, то вода протекает в кран В, если же он открыт, то вся вода стекает в «запасную» трубу, и через кран В не течет, т. е. В = НЕ А.

Рис. 2. «Водопроводная модель» операций булевой алгебры

Можно ли перенести те же системы из области гидродинамики в область электроники, то есть создать электронные логические схемы? Ясно, что для этого понадобятся устройства, подобные вентилям на трубах, которые в зависимости от установленного положения либо пропускают воду по трубе, либо нет. «Электронные вентили» должны обладать подобными свойствами, т. е. регулируемой проводимостью электрического тока. Оказывается, именно триод и транзистор могут выполнять функции вентиля в электрической схеме. Чтобы понять, как это возможно, надо разобраться в физических принципах работы триода и транзистора.

Конструктивно триод состоит из трех металлических электродов — катода, анода и сетки, помещенных в корпус с откачанным воздухом (рис. 3). Через дополнительную цепь катод нагревается электрическим током до высоких температур, так что с его поверхности начинается эмиссия электронов. Обычно электрический потенциал анода относительно катода положителен, а режим работы триода определяется потенциалом сетки.

Рис. 3. Электровакуумный триод

Когда на сетку подается положительный потенциал (меньший потенциала на аноде), электрическое поле разгоняет электроны в направлении сетки. Поверхность сетки делается не сплошной, а состоит из отдельных тонких проводов, образующих решетку. Из-за этого электроны почти не попадают на сетку, а пролетают сквозь нее на анод, создавая ток в анодной цепи (рис. 3а). Если же потенциал сетки отрицателен, электрическое поле препятствует движению электронов, возвращая их на катод, и ток в цепи не течет (рис. 3б).

Таким образом, в электровакуумном триоде можно эффективно управлять током в цепи анода, меняя напряжение на сетке. Причем проводимость триода может меняться от полностью закрытого состояния до полностью открытого. Но ведь именно этими свойствами и должен обладать вентиль! И именно в качестве «электронных вентилей» использовались триоды в первых электронно-вычислительных машинах.

Зная об устройстве электровакуумных ламп, можно понять, с чем связаны их недостатки. Во-первых, это большие размеры и сложность изготовления, обусловленные необходимостью размещения электродов в вакуумном корпусе. Во-вторых, инерционность приборов, которая вызвана большим временем пролета электронами расстояния от катода до анода. В-третьих, большая потребляемая мощность. Избежать всех этих недостатков позволяют полупроводниковые транзисторы. Рассмотрим устройство транзистора в том виде, в каком он был предложен впервые, — в виде биполярного транзистора.

Отличительным свойством полупроводниковых кристаллов является наличие в них свободных носителей зарядов обоих знаков. Отрицательные заряды — это электроны, освободившиеся с внешних оболочек атомов кристаллической решетки, а положительные — так называемые дырки. Дырки — это вакантные места, остающиеся в электронных оболочках после ухода из них электронов. При переходе на такое вакантное место электрона из оболочки соседнего атома дырка перемещается к этому атому и таким образом может двигаться по всему кристаллу, как свободная клетка при игре в пятнашки. Поэтому можно рассматривать дырку как положительно заряженную свободную частицу.

Биполярный транзистор — это полупроводниковый кристалл, разделенный на три части, которые называются эмиттером, базой и коллектором (рис. 4). За счет введения в эти области различных примесей соотношение свободных дырок и электронов в них различно. Так, в эмиттере и коллекторе дырок существенно больше, чем электронов (говорят, что эти области обладают проводимостью р-типа). В базе же, наоборот, больше электронов (проводимость n-типа).

Рис. 4. Электронно-дырочный переход и транзистор

Пусть как на коллектор, так и на базу транзистора подан отрицательный потенциал относительно эмиттера — на базу меньший, на коллектор больший (рис. 4а). Тогда электрическое поле на контакте база — эмиттер направлено слева направо и способствует движению дырок из эмиттера в базу, а электронов — наоборот, из базы в эмиттер. Поле на контакте база-коллектор направлено также направо и препятствует переходу дырок из коллектора в базу и электронов из базы в коллектор. Однако дырки, попавшие в базу из эмиттера, под действием этого поля свободно проходят в коллектор. Обычно базу делают достаточно тонкой, поэтому в коллектор переходят практически все дырки из эмиттера, и в коллекторной цепи течет достаточно большой ток.

Теперь предположим, что потенциал базы относительно эмиттера стал положительным, а потенциал коллектора по-прежнему отрицателен (рис. 4б). Тогда электрическое поле на контакте эмиттер — база направлено налево, а на контакте база — коллектор — направо. Таким образом, поле препятствует выходу электронов из базы в обе стороны, так же как и попаданию в нее дырок. Поэтому через контакты течет только ток, связанный с движением неосновных зарядов — дырок в базе и электронов в эмиттере и коллекторе. Так как число таких зарядов весьма невелико по сравнению с основными, то и ток в этом случае пренебрежимо мал.

Таким образом, варьируя напряжение между базой и эмиттером, можно изменять значение коллекторного тока от максимального до почти нулевого, то есть «открывать» и «закрывать» транзистор. Это значит, что транзистор, как и вакуумный триод, может выполнять функцию «электронного вентиля».

С помощью современных технологий изготовить транзистор гораздо проще, чем триод. Его можно сделать очень маленьким, а значит, быстрым в работе и потребляющим малую мощность. Из-за этих преимуществ современные компьютеры производятся на транзисторах, а не на лампах. Изобретение интегральных микросхем, способных объединить на одном кристалле миллионы транзисторов, прочно закрепило их преимущество перед лампами.

Мы кратко рассмотрели физические принципы работы двух устройств, сыгравших ключевую роль в истории электроники XX века, — электровакуумного триода и транзистора. Почему ЭВМ обязаны своим появлением именно этим устройствам? Потому что на их основе были созданы электрические схемы, выполняющие операции булевой алгебры. Сама по себе булева алгебра предельно проста, т. к. оперирует только двумя числами — 0 и 1. Но оказывается, чтобы реализовать быстрые, простые и надежные устройства, выполняющие логические операции, нужны достаточно сложные электронные элементы. Таким образом, создание ЭВМ было бы невозможно без вклада физиков, придумавших «электронные вентили» — триод и транзистор.

С физикой, несомненно, связано и будущее компьютерной техники. Наиболее перспективными направлениями ее развития на данный момент считаются создание квантовых компьютеров и нейрокомпьютеров. Квантовые компьютеры будут использовать в качестве базовых элементов отдельные молекулы, поэтому, очевидно, их развитие невозможно без применения аппарата квантовой физики. А нейрокомпьютеры — это устройства обработки информации, в работе которых будут использоваться принципы функционирования центральной нервной системы и мозга. Такое заимствование возможно только после детального изучения этих систем, в том числе с физической точки зрения.

На примере истории вычислительной техники мы можем понять, как тесно развитие высоких технологий связано с развитием фундаментальных наук, насколько сильно первое зависит от второго. Поэтому, чтобы добиться успеха в сфере новых технологий, надо помнить о том, что служит их основой, и в первую очередь — о теоретической физике. Только успехи фундаментальной науки могут привести к открытию новых горизонтов в прикладных работах, к новым удивительным достижениям цивилизации.

• АВТОМОТОТЕХНИКА

Эта не стареющая “Татра"

Иксанов М.

Самобеглые экипажи

В 2000 году, во время шумного празднования миллениума, в чешском городке Копрживнице фирма “Татра”, незаметно для всего остального мира, скромно отметила свой 150-летний юбилей. Чехословацкие автомобильные производители во все времена всегда занимали достойное место в своей отрасли, завоевав известность и славу самобытностью, оригинальностью и качеством выпускаемых ими машин. В конце 70-х гг. прошлого века в Швейцарии был издан капитальный труд западноевропейских и американских автомобильных историков — Der Klassiche Wagen (“Классические автомобили”). Три тома этой энциклопедии охватили собой многие известные и не очень автомобильные имена межвоенного периода; критерии достойных упоминания были весьма жесткими — достаточно сказать, что в реестр избранных, которые заслужили право именоваться “классическими”, не попала ни одна шведская или японская компания и ни один советский автозавод. Зато Чехословакию представляли сразу несколько марок — и среди них, конечно же, “Татра” (Tatra).

Все началось в Австро-Венгрии в июне 1850 года, когда Чехия и Словакия являлись законной частью разношерстной Австрийской империи Габсбургов. История фирмы «Татра» ведет свое начало с каретной мастерской в г. Копрживнице (Coprivnice), при австрийцах называвшемся Нессельсдорф (Nesselsdorf), которую основал в 1850 году шорник Игнац Шустала. Он изготавливал всевозможные коляски, повозки, телеги, дорогие кареты. В 1858 году, объединившись с двумя земляками и получив соответствующие разрешения областных властей, Шустала построил новый фабричный корпус и основал акционерное общество “Нессельсдорф Вагенбауфабрик” (Nesselsdorfer Wagenbaufabrik).

Вскоре компаньоны приобрели первую паровую машину, с помощью которой приводились в движение токарные и шлифовальные станки, механические пилы и другой инструмент. Дела фабрики резко пошли в гору. Так, в 70-е годы выпуск составлял 1200 экипажей в год. Причем продукция продавалась не только внутри страны, но и завоевывала все новые позиции на рынках сбыта за рубежом: в Турции, на Балканском полуострове, в Пруссии. Открывались дилерские конторы во Львове, Берлине, Вене и других городах.

Огромное значение для роста фирмы имел тот факт, что в 1881 году г. Копрживнице включили в железнодорожную сеть, и для компаньонов открылись возможности в совершенно новой, доселе неизвестной области промышленности — в производстве подвижного состава для железной дороги. Уже начиная со следующего года из ворот завода стали выкатывать вагоны — сначала грузовые, а с 1887 года и пассажирские — в 1882 году компанией их было выпущено первые 15 штук. Кроме того, предприятие благодаря своему большому опыту в разработке и изготовлении экипажей «люкс» стало основным поставщиком вагонов высшего класса для руководителей ряда государств Европы и Азии. Экспортировались они в Канаду, Америку и даже в Австралию. Производство подвижного состава продолжалось 70 лет, и за этот срок было выпущено более 70 тысяч вагонов различного типа.

Легковой автомобиль “Президент ”

Расположение двигателя автомобиля “Президент”

К концу XIX века появились все предпосылки для создания заводом “Нессельсдорф Вагенбауфабрик” (Nesselsdorfen Wagenbaufa brikgesellschaft — сокращенно NW) — так стало называться к тому времени предприятие — своего собственного «самобеглого» экипажа. Ведь кузова делались очень хорошие, ходовая часть тоже не была загадкой для конструкторов. Дело оставалось за двигателем.

Идея начала выпуска предприятием “безлошадного экипажа” принадлежит страстному пропагандисту автомобилизации барону Теодору фон Либигу. Благодаря его стараниям, Карл Бенц в 1897 году согласился продать NW один из своих новейших двигателей. Он стал “сердцем” первого легкового автомобиля “Президент” (President), выпущенного нессельсдорфской фабрикой в том же году. В основу первого автомобиля лег экипаж собственного производства “Милорд” (Mylord), над задней осью которого установили двухцилиндровый двигатель водяного охлаждения «Бенц» объемом 2714 см3 и мощностью 6,6 л.с.

21 мая 1898 года стартовал первый пробег автомобиля “Президент” по маршруту Нессельсдорф — Вена, который прошел со средней скоростью 22,6 км/час. С этой даты и принято отсчитывать начало эры чехословацкого автомобилестроения. Вскоре появились следующие модели: “Вице-президент” (Vicepresident), “Вена” (Wien), “Метеор” (Meteor) и другие машины, среди которых был и первый грузовик фирмы, с кабиной над двигателем и грузоподъемностью 2,5 т. Не заставил себя ждать и спортивный успех. Барон Либиг в 1899 году выиграл гонки на спортивной трассе в Вене, а годом позже победил на горном пробеге в Ницце.

Но, несмотря на возраставшую популярность автомобилей, основной продукцией моравской компании на рубеже веков все же оставались вагоны, экспортировавшиеся во многие страны мира.

Эпоха Ганса Ледвинки

Дальнейшее развитие марки неразрывно связано с именем одного из знаменитых конструкторов и пионеров автомобилестроения Ганса Ледвинки. Судьба Ганса Ледвицки чем-то схожа с судьбой Фердинанда Порше. Оба принадлежали к одному поколению, оба в ряде случаев придерживались близких технических решений, оба понесли наказание за службу гитлеровскому рейху. Однако если Порше известен во всем мире, то Ледвинку помнят, пожалуй, только знатоки автомобильной истории. Даже в Чехии, где он проработал большую часть своей жизни, долгие годы его имя предавали забвению.

Он родился в 1878 году, образование получил в Вене. Ему был двадцать один год, когда он поступил на NW. Дебютом Ледвинки стало участие в доработке шасси “Президента”. Продолжением работы стал гоночный “Нессельсдорф” (Nesselsdorf), на котором в 1900 году успешно стартовал барон фон Либиг, и который был способен развивать скорость в 112 км/ч — отменный для того времени показатель.

Можно сказать, что именно с приходом молодого инженера фирма начала выходить на новый, более высокий технический уровень. Активная работа Ледвинки с новыми двигателями и шасси в 1905 году привела, наконец, к тому, что автомобили из Копрживнице стали соответствовать европейским стандартам. Годом позже начался выпуск модели “S” с двигателем конструкции самого Ледвинки. Вполне современный по тем временам четырехцилиндровый мотор рабочим объемом 3,3 л развивал 30 л. с. В 1907 году Ледвинка уже разрабатывал систему тормозов на все колеса. Дальнейшими удачами завода стали модернизированный “Нессельсдорф-S” (4 цилиндра, 3,5 л, 42 л.с.) и "Нессельсдорф-V” с шестицилиндровым двигателем рабочим объемом 5,2 л.

Ганс Ледвинка

В 1916 году, когда Ледвинка был уже доктором и шеф-конструктором фирмы, он получил приглашение в известную австрийскую оружейную компанию “Штейр Верке” (Steyr Werke). Однако новое руководство “Нессельсдорф Вагенбауфабрик” не могло смириться с потерей столь талантливого конструктора и сделало все, чтобы он вернулся в родные пенаты. Вот так, после пяти лет работы в “Штейре”, в конце 1921 года, Ганс Ледвинка вновь оказался в Моравии.

К тому времени Австро-Венгрия распалась на самостоятельные государства — собственно Австрию и Венгрию, независимость получили чехи и словаки (на карте появилось государство Чехо-Словакия), балканские народы — сербы, хорваты, словенцы (Югославия). В духе времени бывший завод “Нессельсдорф Вагенбауфабрик” получил родное чешское имя — “Копрживнице Возовка” (Koprivnicka Vozovka), а автомобили, выпускаемые им, стали именоваться “Татра” — в честь близлежащих гор Северной Моравии.

Легковой автомобиль “Nesseldorf” Туре Е

Легковой автомобиль “Nesseldorf” Type S

С возвращением в Чехию у Ледвинки наступило самое плодотворное время для воплощения своих конструкторских идей. В 1923 году на Пражском автосалоне было продемонстрировано шасси новейшей “Татры 11”.

Достаточно неказистый внешне, этот небольшой легковой автомобиль в своей основе имел революционную конструкцию: вместо классической лонжерон ной находилась хребтовая рама, проще говоря — стальная труба, к фланцам которой были жестко прикреплены двигатель с коробкой передач и задний мост с главной передачей. Полуоси тоже были заключены в трубы, качающиеся на петлях. Когда колесо взбиралось на бугорок или проваливалось в выбоину, шестерня его полуоси перекатывалась по зубцам одной из двух шестерен на продольном валу. Поэтому в трансмиссии отсутствовали карданные шарниры. Подобная конструкция отличалась отменной легкостью и прочностью, что предопределило ее дальнейшее использование на всех “Татрах” на восемь десятилетий вперед. Двухцилиндровый оппозитный двигатель воздушного охлаждения придал передку машины характерный заостренноскошенный “утюгообразный" вид, роднивший “Татры” 20-х со сверстниками от французского “Рено” (Renault). Еще одной особенностью “11”-й модели было то, что капот поднимался вместе с крыльями, что значительно облегчало обслуживание двигателя и подкапотных узлов.

С 1926 года выпускалась модернизированная “Татра 12” На ее шасси строили самые разнообразные кузова, включая грузовые; был создан даже гоночный автомобиль для очень престижных тогда гонок “Тарга Флорио”. Что же касается идеи хребтовой рамы, то она быстро нашла своих поклонников в других странах. С 1927 года в СССР выпускали автомобили “НАМИ-1” конструкции К. Шарапова. В его основе лежала все та же “Татра 12”. В том же году “Аустро-Даймлер” (Austro-Daimler) тоже выпустил модель ADR с хребтовой рамой.

В 1927 году компания в очередной раз сменила имя — теперь она называлась просто и лаконично — “Заводы Татра” (Zavody Tatra). И в этот раз успешная модель определила собой имя производителя (тут можно припомнить и “Ягуар”, и “Мерседес”). Забегая вперед, упомянем, что в 1936 году, когда “Татра” окончательно войдет в состав многопрофильного машиностроительного концерна “Рингхоффер”, ее название станет Ringhoffer-Tatra Werke AG, а в 1945-м, после освобождения страны — “Народное предприятие Татра”.

В конце 1926 года руководство фирмы обнародовало статистические данные, из которых явствовало, что с момента основания моравское предприятие выпустило 150 тысяч повозок и карет, 50 тысяч локомотивов и ж/д вагонов и 8 тысяч автомобилей. Производственные мощности “Татры” позволяли изготовлять по 400 пассажирских и 4000 товарных вагонов и 3–4 тысячи автомобилей всех видов ежегодно. В заводских цехах трудилось 3000 рабочих, а в конструкторских ателье и конторских кабинетах — еще 300 душ в придачу. Бизнес, как говорится, шел в гору.

Параллельно с массовыми и недорогими моделями моравской компанией выпускались также роскошные, штучные автомобили, на равных конкурировавшие с импортными “Испано-Сюизами” (Hispano-Suiza) и “Майбахами” (Maybach). С конца 20-х на европейский рынок поступают люксовые представительские лимузины и кабриолеты “Татра 70” и “Татра 80”, оснащавшиеся шести- и двенадцатицилиндровыми двигателями. Для “80”-й модели Ледвинка создал уникальный облегченный и компактный двигатель V12, рабочим объемом 5950 куб. см, который развивал 115 л. с. при 3600 об/мин. В 1932…1938 гг. было построено двадцать две сверхпрестижных “Татры 80”, на которых, среди прочего, устанавливались кузова работы известного чехословацкого ателье “Содомка” (Sodomka). “Татра 80” являлась официальной правительственной машиной; ею пользовались президент Чехословакии Ян Масарик и премьер-министр Эдуард Бенеш.

Поражала увлеченность и самоотдача главного конструктора и генератора идей, Ганса Ледвинки. Когда он сидел за рабочим столом с карандашом в своей маленькой руке, с ним бесполезно было разговаривать — он просто не реагировал на окружающих. Известен такой случай. В 1921 году Ледвинка отправился на автомобиле с шофером в командировку и по дороге попал в аварию. Со сломанной рукой он оказался в больнице города Линца. Боль мешала заснуть, и почти всю ночь он просидел над концепцией небольшого, недорогого автомобиля — только работа заглушала у Ледвинки любые физические страдания.

В начале 30-х в Европе все большее распространение получают идеи создания аэродинамических кузовов, основой для которых послужили разработки конструкторов Вунибальда Камма, Эдмунда Румплера, Пауля Ярая. Среди тех, кому предстояло воплотить их идеи в жизнь, был и Ганс Ледвинка. В 1933 году был построен прототип “Татра V 570” — компактный автомобильчик с аэродинамическим жукоподобным кузовом и двухцилиндровым мотором рабочим объемом всего 850 куб. см. “V 570” стала прелюдией для легендарной “Татры 77”, которая предстала взору публики на Парижском автосалоне 1934 года.

Легковой автомобиль “Tatra 12”

Представительский лимузин “Tatra 80”

Легендарные «семерки»

Посетители выставки плотным кольцом обступили футуристическую приземистую машину с авангардным обтекаемым кузовом очень чистых форм. Ширина корпуса была такова, что на переднем и заднем сидениях могли разместиться по три человека: все-таки “Татра 77” относилась к представительскому классу. Люди, сколь-либо сведущие в технике, сразу отмечали заднемоторную компоновку “Татры” — двигатель V8 воздушного охлаждения рабочим объемом три литра располагался в корме машины, соединяясь с коробкой передач и главной передачей в единый силовой модуль.

Его 60 “лошадок” было достаточно, чтобы разогнать “Татру” до 150 км/ч; расход топлива при этом составлял около 14 литров. Подвеска всех колес была независимой, на поперечных рессорах. Выставленный прототип имел расположенный в центре приборной доски руль, причем сиденье рядом с водительским было сдвинуто слегка назад — чтобы ногам не мешали заходящие в салон арки передних колес. За задним сиденьем, перед моторным отсеком, располагалось дополнительное багажное отделение, тогда как запаска и аккумуляторы размещались спереди.

В 1935 году Ледвинкой и ведущим инженером “Татры”, Эрихом Уберлакером (Erich Uberlaker), была создана модернизированная “Татра 77а” которая на заднем скосе кузова получила киль для лучшей устойчивости, а спереди обзавелась третьей центральной фарой, придававшей автомобилю еще больше своеобразия, и панорамным трехсекционным лобовым стеклом. Объем цилиндров увеличился до 3,4 л, мощность возросла до 70 л.с. В 1938 году “Татру 77а” сменила ее преемница — “Татра 87”. Очертания ее кузова стали еще более совершенными, а мощность двигателя возросла до 75 л.с

“Tatra 77”

“Tatra 77а”

“Tatra 81” в Вермахте

“Татра 87” оказалась превосходной машиной во многих отношениях — надежной, прочной, неприхотливой и, вместе с тем, очень комфортной и динамичной. В 1979 году фольксвагеновские инженеры продули “87”-ю в аэродинамической трубе и определили ее аэродинамический коэффициент Сх, который оказался равен 0,36. Выдающееся достижение для 30-х годов! Как и “77”-я модель, “Татра 87” выпускалась тщательно и неторопливо. С 1937 по 1950 год (а она стала одной из очень немногих легковых машин, которым было дозволено выпускаться в Третьем Рейхе во время войны) было произведено всего 3140 экземпляров. Чтобы снизить неизбежную коррозию, закраины кузовных панелей “восемьдесят седьмой” аккуратно завальцовывались, прокладывались проволокой и запаивались. Роскошная кожаная обивка салона довершала общее впечатление.

“Tatra 87”

К недостаткам “Татры 87” (как и других автомобилей этой марки) можно было отнести не особо удачное распределение масс (65 % на задние колеса, 35 % — на передние), проистекавшее опять-таки из-за ее заднемоторной компоновки. Это приводило к склонности машины к рысканью, особенно на больших скоростях. Плавник-стабилизатор сзади был призван сгладить, хотя бы частично, этот недостаток, однако с его установкой пострадала задняя обзорность.

И еще несколько интересных примочек этой незаурядной машины. Если передняя подвеска “87”-й с двумя поперечными рессорами была достаточно типична для тридцатых годов, то задняя, обладавшая подруливающими свойствами, стала маленьким шедевром Ледвинки. К коротким рессорам консольно прикреплялись концы чулков полуосей (полуоси были смещены относительно друг друга, поэтому база автомобиля слева и справа оказалась неодинакова). Рессоры же располагались не вдоль, а под заметным углом к продольной оси; и когда в вираже кузов накренялся, то заднее наружное колесо слегка поворачивалось внутрь поворота, уменьшая тем самым склонность к заносу.

Весь силовой узел «агрегат-подвеска-трансмиссия» крепился к кузову через резиновые опоры в трех точках. Отпустив крепления, его можно было легко выкатить из-под машины на ремонт. “Татра 87” одна из первых в отрасли получила запирающуюся рулевую колонку. Стартер и звуковой сигнал включались кнопками на Торпедо, а радиоприемник имел автоматическую настройку на волну (!). Среди прочих опций — сдвижной люк в крыше (!), прикуриватель, пепельницы, ящички различного назначения…

В 1938 году Чехия была оккупирована Германией и превратилась в протекторат Богемия и Моравия, или Ostsudetenland (Восточные Судеты). Политика соглашательства и «умиротворения» Гитлера, проводимая Западом с начала 30-х годов и приведшая к Мюнхенскому договору, привела к печальному и закономерному результату. Новые власти назначили Ледвинку директором завода “Татра”, причем в соответствующем документе он заслуженно был назван “гениальным и всемирно известным конструктором” В годы Второй мировой войны предприятие, руководимое им, преимущественно занималось выпуском двигателей и разнообразных транспортных средств для вермахта — легких армейских вездеходов, грузовиков, колесно-гусеничных бронетранспортеров SWS.

Стоит ли осуждать его за то, что он согласился сотрудничать с нацистами? Вопрос непростой: Ледвинка по национальности был немец (он даже не говорил по чешски, а вся документация КБ “Татры” велась на немецком), и, наверное, это сыграло главную роль в его решении. Но тот факт, что он руководил заводом в период немецкой оккупации, явился причиной почти полного забвения его имени в послевоенной Восточной Европе.

После освобождения Чехословакии конструктор оказался в тюрьме, а завод возобновил выпуск легковых автомобилей. Это были переднемоторные “Татры 57”, производство которых продолжалось до 1949 года и, конечно же, “Татры 87” популярность которых не угасала. Несколько “87”-х сразу же после войны попали в СССР, один из них предназначался для Генералиссимуса (Сталин, правда, сам на ней не ездил, а машиной пользовалась его дочь Светлана), еще одна “Татра” досталась генералу Еременко, другая — тогдашнему министру госбезопасности Меркулову.

6 июня 1951 года Ледвинка был амнистирован. Оправившись после трехлетнего заключения, он возвратился на родину, в Австрию, а позже переехал в Мюнхен. Всемирно признанный конструктор, почетный доктор технических наук Венского технического университета, кавалер австрийского ордена “Почетный крест за науку и искусство 1 степени”, почетный член Союза немецких инженеров (VDA) ушел из жизни 3 марта 1967 года. Спустя 15 лет после смерти его заслуги отметили и в Чехословакии, которой он отдал 40 лет жизни. А 11 февраля 1992 года Ганс Ледвинка был полностью реабилитирован.

Новые веяния

В первой половине 30-х годов в мировом автопроме появляются представители новой эпохи — американские “Серебряная Стрела” от “Пирс-Эрроу”, крайслеровский “Эйрфлоу”, концептуальный немецкий “Майбах Цеппелин”. Необычные, жукоподобные кузова этих машин были исполнены в так называемом “понтонном” стиле. Такой дизайн явился следствием внедрения законов аэродинамики в автомобильное кузовостроение и характеризовался плавными, скругленными формами, вкупе с покатой кормовой частью корпуса. К концу десятилетия он повсеместно вытеснил господствовавший дотоле тяжеловесно-угловатый “каретный” стиль. И вплоть до появления в начале 50-х привычных нашему глазу трехобъемных кузовов, “понтонный” дизайн доминировал в отрасли (достаточно припомнить лишь пару наиболее известных примеров — VW “Жук" и “Победа”). Фирма “Татра” выпустила свой “понтонник” — знаменитую “семьдесят седьмую” еще в 1934 году. Собственно, все последующие машины марки не только в техническом, но и в стилевом плане являлись прямым развитием “Татры 77”. Не стала исключением и первая послевоенная модель, “Т 600”, она же “Татраплан”.

Уступавшая в размерах своей старшей сестре, “восемьдесят седьмой” (так, длина кузова составляла 4,54 м против 4,74 м у “87”-й), “Татра 600” была сконструирована на узлах моделей “97"/” 107”. Конструкторам также пришлось советоваться с Ледвинкой, который в то время сидел в тюрьме. В серию же “Татраплан” пошел в 1947 году. Машина имела “фамильный” 4-х цилиндровый двигатель воздушного охлаждения и рабочим объемом в 1,9 л, расположенный традиционно сзади. Еще через два года кузовное ателье “Содомка” сделало единственный кабриолет на базе "шестисотой” — в подарок И.В. Сталину на 70-летие. Впрочем, подобный автомобиль внешне проигрывал монументальному ЗиС-110, да и сам Генералиссимус недолюбливал открытые машины, вполне резонно считая их чрезвычайно уязвимыми для нападения. Десятилетия спустя этот уникальный автомобиль вернулся в заводской музей.

“Tatra 600”

В 1951 году руководство страны сочло нужным переместить производство легковых “Татрапланов” на завод “Шкоды” в Млада Болеславе. Чехословакии и ее соседям по Восточному блоку требовались мощные и надежные грузовики — для армии и восстановления экономики: теперь “Татра” должна была сконцентрироваться на выпуске грузовых машин для народного хозяйства. “Татрапланы” еще некоторое время сходили со шкодовского конвейера (интересный факт — в 1952 году по заказу восточногерманской политической полиции “штази” была изготовлена партия из 50 “Т 600” с форсированным V8, с которым “Татраплан” разгонялся до 176 км/ч), но вскоре их выпуск был свернут. Всего же было изготовлено 4200 “Татрапланов”, и две с половиной тысячи из них ушли за рубеж.

Казалось, что история легковых “Татр” подошла к концу, но кое-кто в Копрживнице считал иначе. Ледвинка ушел, однако дух творчества, привитый им своим сотрудникам, остался. В 1952-54 гг. в заводском КБ не прекращались работы по созданию перспективных образцов; благо, что один из тогдашних министров, Вацлав Копечка (Vaclav Kopecky) питал слабость к машинам этой марки. В 1954 году он обратился в Политбюро республики с предложением возобновить выпуск престижных автомобилей отечественной разработки. Коммунистическое правительство дало “добро” (зазорно же стране с такими богатыми автомобильными традициями было ипользовать советские ЗиСы да ЗиМы), — вот так и суждено было появиться на свет “Тагре 603” — пожалуй, самой известной чехословацкой легковой машине эпохи социализма.

«Тройка» на десятилетия

В середине 50-х “понтонный” дизайн казался наследием прошлого: в США — тогдашнем законодателе автомод правил бал “аэрокосмизм” с его бесконечно длинными капотами-багажниками, килями-плавниками и обилием хромированного декора. Европа, тем не менее, хотя и с оглядкой на Штаты, шла своим путем: в те годы были созданы знаменитая “Богиня” — “Ситроен DS” и “Порше-356”, продолжали бойко раскупаться “Жуки” — так что тема округлостей себя еще не исчерпала. “Татре” же, с ее заднемоторной компоновкой, сам Бог велел не изменять своему фирменному стилю. Новейшая “603”-я модель выглядела необычно лишь на фоне автомобилей других марок; в сравнении же с предшествующими “Татрами" — “77”-й, “87”-й, “600”-й — ее почти “понтонный” дизайн был вполне логичен.

Ответственным за создание “Татры 603” был шеф-конструктор Юлиус Макерли (Julius Mackerle) — представитель “старой гвардии”, работавший еще вместе с Гансом Ледвинкой; над двигателем трудился инженер Иржи Клос (Jiri Klos). Мотор воздушного охлаждения, изначально предназначавшийся для внедорожника “Т 805”, был изготовлен с широким использованием алюминиевых сплавов и имел мощность 95 л.с. при 5000 об/мин. Питание шло от двух компактных двухкамерных карбюраторов фирмы “Зиков”. Как и прежде, силовой агрегат располагался за задней осью и имел четырехскоростную коробку передач. Подвеска колес была независимой; тормоза устанавливались барабанные, на все колеса.

Самым ярким аспектом была, конечно же, неповторимая внешность машины, разработанная дизайнером Зденеком Коваржем (Zdenek Kovarz). Аэродинамические показатели несущего кузова считались отменными (Сх=0,36). Отсутствие мотора спереди позволило радикально скруглить фасадную часть; три фары, сосредоточенные в центральной овальной нише, имели дополнительное стеклянное покрытие. Под капотом в “моторном отсеке” располагалось багажное отделение, пара аккумуляторных батарей и бензобак. Запасное колесо лежало там же, в собственной выемке под багажником. Ближе к передним колесным аркам располагались крупные “поворотники”, за задними же доминировали выпуклости воздухозаборников двигателя с декоративной окантовкой. Естественно, встречный поток постоянно попадал в последние; однако, когда двигатель был “холодным”, термостат закрывал откидные створки, и воздух проходил, минуя “сердце" машины; когда же температура в моторном отсеке повышалась, створки автоматически открывались, и воздух попадал вовнутрь, выходя затем через щели в заднем бампере.