День за днем

Крутой, обрывистый берег таежного Ляпина. Холодная вода размывает песчаный берег. За рекой в заливной пойме свежей зеленью раскинулся луг. На кромке обрыва чернеет исхлестанный дождями и ветром, покосившийся крест. Чуть дальше журчит протока. Глубоко раскромсав податливую землю, опа впадает в Ляпин. Ее русло, извиваясь, постепенно теряется у густого останца, который бугрится среди обширного таежного болота. Ближе к концу лета оно усыпало ягодами. У начала протоки расположилось селение Хурум-паулъ (по-мансийски «Три деревни»). После обильных дождей и весенних паводков здесь можно найти различные древности: обработанную кость, обломки горшков — керамику раннего средневековья и более отдаленных эпох.

В наше время Хурум-пауль представляет собой крупный поселок — в нем три десятка домов. Жители Хурум-пауля, как и их давние предки, занимаются в основном рыбной ловлей и охотой (теперь в их распоряжении моторные лодки, капроновые сети, современное охотничье оружие).

Что же представляло собой таежное селение раньше, тысячу и более лет назад? В мансийских и хантыйских былинах и сказках[6] устойчиво фигурирует несколько странное на первый взгляд выражение — «деревня из одного дома». Случайно ли это?

Известный этнограф З. П. Соколова, исследуя древнее устройство общества хантов и манси, собрала обширный архивный материал. Из него, в частности, следует, что даже сравнительно подавно, в XVIII–XIX веках, многие селения включали в себя всего два — четыре хозяйства, а в ряде случаев опять-таки деревня состояла из одного дома. Аналогично обстояло дело и у соседей хантов — селькупов. Причина столь малых размеров таежных поселков кроется в природных условиях Западной Сибири. Б. О. Долгих, всю жизнь посвятивший исследованию коренного населения Сибири, писал, что здесь группы «в 50, 100, 200 и более мужчин рабочего возраста… не могли быть производственной единицей». Большие общности и большие селения не могли существовать: слишком далеко в этом случае приходилось бы людям уходить в тайгу на охоту, а окрестных водоемов не хватало бы для обеспечения всех самым необходимым продуктом питания — рыбой. Рациональнее всего было рассеянное, редкое, дисперсное расселение, поэтому древние люди и стремились селиться так, чтобы не мешать друг другу. На каждой крупной реке, скажем Кети или Ляпине, можно было встретить много селений, но они были небольшими.

Населяла такой поселок группа родственников, составлявшая общину. У селькупов эта община представляла собой так называемую братскую семью, которая еще каких-нибудь 200 лет назад бытовала как реальная форма семейной организации (особенно у северной группы этого народа, жившей в бассейнах рек Таза и Турухана). В конце XVIII — начале XIX века наблюдается распад, разрушение братской семьи, однако несколькими столетиями раньше она была если и не единственной, то преобладающей, основной формой семейной организации. Что же это такое — братская семья и чем опа отличается от семьи вашего времени?

Во главе братской семьи (братско-семейной общины)' стояла группа мужчин, каждый из них являлся по отношению к другому братом, родным или коллатеральным (т. е. двоюродным, троюродным и иных степеней родства по мужской линии). Степень родства братьев, столь существенная для людей сегодня, тогда значения не имела. Да и само понятие двоюродности возникло позже, с появлением семьи другого типа, близкой к той, которая повсеместно распространена и сегодня. А в то время для мужчины главным было, во-первых, осознание своей кровной связи с коллективом (семейной общиной) и, во-вторых, осознание принадлежности к определенной возрастной группе внутри общины — к числу равных между собой в правах и обязанностях мужчин одного поколения — братьев. Точно так же братьями были (или считали себя таковыми) их отцы и деды.

Старшее поколение трудоспособных мужчин (каждый из которых, как правило, имел жену и детей) возглавляло семейную общину. Именно они являлись костяком семейно-трудового коллектива, на их плечах лежало выполнение основных и наиболее трудных работ. Среди этой группы братьев-хозяев выделялся лидер, не всегда старший по возрасту, но обязательно самый способный, сметливый, опытный. Однако, занимая лидерствующее (по не господствующее) положение, он был лишь «первым среди равных». Все важные вопросы жизни общины, особенно связанные с семейной собственностью, обменом (меновой торговлей), обороной, женитьбой сыновей и замужеством дочерей, братья-хозяева решали совместно. Коллективные труд, собственность, потребление, защита от нападений составляли основу жизни братской семьи.

Существенную роль в жизни общины играли женщины — жены «братьев-хозяев», жены их сыновей, подрастающие дочери. Они готовили пищу, шили и чинили одежду, сушили и вялили на зиму рыбу, обрабатывали шкуры, собирали ягоды. Комплексное хозяйство, которое вела такая семья, обеспечивало ее всем необходимым. Именно в этом кроется разгадка «деревни из одного дома», именно поэтому в архивных документах даже XVIII — начала XIX века нередко фигурируют селькупские, хантыйские, мансийские селения, состоящие из одной семьи, именно в этой связи выдающийся исследователь Сибири XVIII века И. Г. Георги писал, что семьи обских остяков (селькупов) живут «розно».

Хотя братская семья была экономически самостоятельна, это не означало ее изоляции от других таких же общин. Уже то обстоятельство, что необходимо было, например, женить сыновей и выдавать замуж дочерей, не позволяло семье жить замкнуто. Более того, у хантов, как и у манси, все общество издавна делилось на две половины (или, как говорят этнографы, фратрии) — Пор и Мось. Мифическим предком фратрии Пор являлась медведица, а члены другой фратрип — Мось — происходили, согласно фольклору, от женщины-зайчихи. Каждая семья входила в одну из фратрий, все члены фратрии считались родственниками. Поэтому выбирать партнеров для женитьбы и замужества можно было только из другой фратрии[7].

Не менее сложной была социальная структура селькупов. Как выяснила Г. И. Пелих, для них было характерно трехчленное деление общества. Принадлежащие к какой-либо из групп (назовем ее условно группой А) мужчины брали женщин из группы Б и отдавали замуж своих дочерей и сестер в группу В. Такое общественное устройство отразилось и в фольклоре селькупов. Такова, например, легенда о трех богатырях, которые превращаются в Орла, Глухаря и Кедровку и тем спасаются от неминуемой гибели (Орел, Глухарь и Кедровка — мифические предки селькупов). Пе случайно и финский ученый М. А. Кастрен, посвятивший много лет изучению народов Сибири и их языков, обнаружил у северных селькупов именно три термина, обозначавшие их прежнюю принадлежность к определенной группе: лимбы-гуп — «орлиный человек», казель-гуп — «кедровый человек» (М. А. Кастрен перевел его как «окуневый человек») и «тетеревиные люди»[8]. Наряду с этим селькупам было известно и родовое деление — каждая группа (пли фратрия) состояла из нескольких родов. Роды, как и фратрии, объединяли людей сознанием общности происхождения, наличием общеродовых святилищ. Существовали и представления об общеродовых территориях, состоявших из угодий, освоенных входившими в род братско-семейными общинами. Было бы неверно утверждать, что все члены братско-семейной общины являлись членами одного и того же рода. Ведь мужчины могли жениться только на женщинах другого рода, фратрии, группы. Поэтому при вирилокальном поселении в браке (иногда женщины, выйдя замуж, переселялись к мужьям) жены по отношению к роду своих мужей оказывались чужими. Они входили в состав братской семьи (братско-семейной общины), которая являлась вариантом так называемой родовой общины, по не в состав этого рода. А вот их мужья и дети (кровные родственники между собой) были и членами данного рода, и членами своей братско-семейной общины.

Братско-семейная община, обеспечивая себя всем необходимым для жизни, существовала экономически самостоятельно, независимо от других таких же коллективов. Но все было хорошо до тех пор, пока численность общины более или менее соответствовала освоенным ею угодьям, т. е. пока на всех хватало добытой рыбы, дичи, зверя. Время шло, рождались и вырастали дети, женились сыновья, и оказывалось, что ресурсов территорий, освоенных общиной, уже недостаточно для того, чтобы прокормить и одеть всех общин-пиков. Расширять промысловую зону можно было только до известных пределов — чрезмерная удаленность и разбросанность угодий создавала почти непреодолимые трудности. Единственным и естественным выходом оказывалось деление общины на более мелкие группы — отселение и освоение новых территории. Как происходил такой раздел?

Мы располагаем данными об этом для XVIII–XIX веков, когда братская семья являлась уже исчезающей формой семейной общины. Эти материалы можно извлечь из «Исповедных росписей» православных церквей, находившихся в волостях, где основное население состояло из коренных жителей Сибири. «Исповедные росписи», в которых фиксировалось все наличное православное население волостей и делались отметки о выполнении каждым жителем церковных обрядов, являлись своеобразными посемейными списками. Поскольку большая часть аборигенов Сибири формально считалась «обращенной в веру Христову», то и о них вдет речь в этих документах.

Для определения принципа деления братской семьи любопытно выяснить, что происходит с ней через 20–25 лет, т. е. провести через поколенное сравнение. Возьмем для примера семью селькупов Агачевых:

1800 год.

Петр Иванов Агачев — 55 лет, братья его: Ефим — 51 год, Михайло — 48 лет, Макарий — 46 лет, Петрова жена, Гликерия Иванова — 56 лет, дети их: Григорий — 32 года, Ипат — 28 лет. Трофим — 26 лет, Мария — 24 года, Ирина — 10 лет; Ефимова жена, Матрена Тимофеева — 53 года, дети их: Николай 27 лет, Александр — 23 года, Ирина — 16 лет; Михайлова жена, Федосья Григорьева — 43 года, дети их: Данило — 20 лет, Семей — 18 лет, Макарова жена, Евдокия Алексеева — 25 лет.

1820 год.

Григорий Петров Агачев — 53 года, жена его, Сиклетинья Захарова — 35 лет, дети их: Диомид — 9 лет, Дарья — 3 года, братья его; Ипатий — 48 лет; Трофим — 46 лет; сестра Марья — 43 года; Ипатиева подворница девка Татьяна Иванова Полина — 35 лет, Трофимова жена, Марфа Наумова — 31 год, дети их: Николай — 19 лет, Александр — 8 лет, Петр — 3 года; Марьины дети: Ефим — 8 лет, Варвара — 1 год.

Николай Ефимов Агачев — 46 лет, брат его, Александр — 43 года, Паколаева жена, Соломонида Пудова — 35 лет, дочь их Улита — 15 лет; Александрова жена, Марфа Ефремова — 49 лет, дети их: Петр — 11 лет, Агриппина — 17 лет; мать их (Николая и Александра) Матрена Тимофеева — 73 года, тетка их, вдова Евдокия Алексеевна — 45 лет, дочь ее Агафья — 19 лет.

Данил Михаилов Агачев — 39 лет, брат его Семен — 38 лет, Данилова жена, Евдокия Арсеньева — 32 года, дети их: Петр — 12 лет, Ефим — 10 лет, Трифон — 8 лет, Ирина — 3 года; Семенова жена, Марфа Гаврилова — 31 год, дочь их Анна — 2 года, мать их, вдова Федосья Григорьева — 63 года.

Как видим, в 1800 году семью Агачевых составляли братья Петр, Ефим, Михайло и Макарий с женами, детьми и внуками. Через 20 лет, когда уже не было в живых братьев-хозяев старшего поколения, эта разросшаяся братско-семейная община разделилась на три. Каждая из дочерних семей возглавляется братьями (в данном случае каждую из семей возглавляют родные братья). Это, в свою очередь, является залогом того, что в следующем поколении семьи будут состоять не только из родных, но и из двоюродных братьев и т. д.

Нетрудно увидеть, что для всех трех семей (1820 г.) характерна структура, присущая исходной братской семье (1800 г.). Таким образом, эта форма семейной организации сохранялась и после раздела, то есть она передавалась от одного поколения к другому. Значит, структура семейно-трудовых коллективов была стабильной. И именно эта стабильность братско-семейной общины реально гарантировала существование человека — он не мог остаться один.

Все сказанное о братской семье (братско-семейной общине) изучалось на селькупском материале. Однако данные по другим таежным народам Западной Сибири (хантам и манси) свидетельствуют о том, что и для них были характерны семейная организация того же типа и тот же характер расселения.

Академик П. С. Паллас даже в XVIII веке отмечал у манси тенденцию «рассеиваться, сколько можно одна семья от другой, и не жить деревнями, ибо в таковом случае не было бы для их прокормления довольно пищи»[9]. Характеризуя же мансийские семьи, другой путешественник того времени академик II. Лепехин называл их «сродными». Каждое селение состояло, как правило, из одной такой «сродной» семьи. С. В. Бахрушин приводит данные, согласно которым в 1600-01 годах мансийский «юрт» (селение) Ямашев состоял из Байгилдея Ямашева, трех его братьев и еще одного манси (учитывалось только мужское население), в 1607 году в «юрт» Бурундука Авина «входят он сам, три его брата, два племянника и, кроме того, два мансийца»[10]. В 1625-26 годах Подгородный юрт на реке Ляле составляли «Пангибало Шувалов, его сын Алтыбайко и брат Тоинт; кроме них три брата Пергеевых и два человека» (их родственные отношения к другим жителям селения трудно определимы), а Лозьвинскую «волость» в 30-х годах XVIII века составляли Квастанко Чакин, Пыеско Фетков и их «братья и родимцы».

Проживание в одном селении-семье наряду с «родимцами» и не родственников кажется удивительным лишь на первый взгляд. Реальная жизнь всегда изобилует сложностями и нестандартными ситуациями. Голодовки, несчастные случаи на реке и в тайге, стычки с соседями могли приводить к тому, что от былой семьи оставались в живых два-три, а то и один человек. В этих случаях единственная возможность выжить состояла в том, чтобы «прибиться» к другой семье в качестве более или менее равноправного ее члена. С другой стороны, если семья в силу тех или иных причин значительно сокращалась (что затруднило ее хозяйственную деятельность), она охотно принимала к себе и людей со стороны. Наконец, «не опознанные» в родственном плане могли оказаться подворниками, холопами, захребетниками — неполноправными, несостоятельными, зависимыми людьми.

В материалах XVII века имеются сведения и о таких семьях, структура которых трудно соотносится с братско-семейной общиной. Но на то и XVII век — время уже начавшегося процесса распада братской семьи как формы семейной организации.

Для братско-семейной общины, о которой шла речь, естественным было переселение жены после заключения брака к мужу. Такой брак в этнографии называется вирилокальным (от латинского: вир — муж, локус — место). Есть, однако, данные, позволяющие думать, что вирилокальность предшествовала авункулокальности брака. То есть жена переселялась к мужу, но подросшие дети возвращались в прежнюю семью (группу) матери, где проживали их дядья — братья матери. Именно они в такой ситуации являлись воспитателями подрастающего поколения, именно им коллективно наследовали их племянники — сыновья их сестер. Иными словами, кровное родство по материнской линии оказывалось наиболее важным, значимым для человека.

Возникновение таких отношений изначально связано с ранним периодом и развитии общества и его семейной организации, когда брачный союз мужчины и женщины был еще очень непрочен. Индивидуальные, так называемые парные, семьи легко возникали и столь же легко и быстро могли распадаться. У женщины, совершенно естественно, было немало партнеров-«мужей», поэтому выявление конкретного отцовства не имело смысла. Безусловно определимой была принадлежность к группе людей, явно связанных узами кровного родства. Ими являлись мать (и ее сестры), а по мужской линии — единокровные братья матери (любых степеней родства, но тоже, в свою очередь, по материнской линии).

Родственные отношения такого характера были свойственны не только коренному населению Сибири, но самым разным народам. Реликты этого далекого прошлого проявляются в обычаях особо уважительного отношения к дяде — брату матери, в исполнении им особо значимой роли в обрядах, которым придается большое значение. Так, у алтайцев обряд первой стрижки волос у ребенка совершает непременно его дядя по матери, у селькупов дядя по матери чаще всего являлся главным действующим лицом при сватовстве племянника и т. д.

Многочисленные свидетельства чрезвычайно высокого статуса лиц, принадлежащих к этой категории родства, и одновременно большой ответственности, лежащей на человеке, обладающем этим статусом, имеются в фольклоре: пословицах, поговорках, легендах, сказках самых разных народов. Сущность этого явления концентрированно выражает пословица-афоризм, бытовавшая у горных таджиков, во всяком случае, еще в 40-е годы нашего века: «Один дядя по матери заменит семь отцов».

С примерами такого рода мы встречаемся и в сибирском фольклоре. Любимым героем селькупских предании является Итте (иче), которого селькупы обычно называют Иче-кэчика. Имя фольклорного героя переводится как «мальчик — сын сестры», что само по себе свидетельствует о том значении, которое в свое время придавалось этой категории родства. У селькупов бытовал эпос об Иче, его похождениях и приключениях, борьбе с чудовищами и пр. Здесь мы приведем отрывок, который как бы иллюстрирует значимость в прошлом отношений: дядя (брат матери) — племянник (сын сестры). «Один раз Иче спросил: «Мать, скажи, где мои родители, где мои люди?» Мать говорит? «Нет, сынок, нет». — «Как нет? Я не один должен быть, есть, должны быть. Мать сожгу тебя!» Мать и говорит: «Вот раньше были у тебя: сродный брат, сестра, дядя. И пришел дьявол ли, кто ли, их сгубил». — «Ладно, пойду». Сел, поехал в обласке. Ну, долго время не был. Она сбоялась: «Куда девался сынок? Что сделалось с сынком?» Потом смотрим — сын приплывает: «Мать, приготовь что-нибудь». — «Ой, сынок, ты опять, сынок, сдурел?» — «Мама, готовь. Дядя и братишка едут». — «Ты что, сынок, давно их живых нет». — «Едут, едут». Сын схватил оленьи шкуры и путь к пристани настлал. А сам прыгает. Мать вышла — верно. Слыхать — на гребях гребутся. Мать смотрит — и правда, они едут. Иче прыгал, прыгал. Они пристали, а он упал и помер. Выходят брат и дядя. «Что, — говорит, — для этого ты нас звал, племянничек, чтобы мы пришли, а ты помер?» Иче захохотал, вскочил, пошли домой…»

В приведенном отрывке существенны два момента. Во-первых, отвечая на вопрос о родителях, мать говорит сыну, что раньше у него был дядя. Об отце и речи нет. Иче воспринимает это совершенно естественно. Во-вторых, отправившись на поиски «родителей», Иче находит и привозит именно дядю, считая на этом задачу исполненной. Дядя не мог быть братом отца героя, понятие «отец» в контексте вообще отсутствует.

Во времена западно-сибирского средневековья преобладала, очевидно, братская семья с вирилокальным поселением в браке, а не авункулокальная община (группа). Упомянули мы здесь о ней только для того, чтобы показать: семья, как и любой общественный институт, изменяется в соответствии с развитием общества. И каждый прошедший этап эволюции также имеет своего предшественника.

Жилищем семьи (братско-семейной общины) в «поселке из одного дома» служила землянка, «земляной дом», как называли ее ханты. Одним из древних жилищ такого тина была землянка «карамо» у селькупов. Ее выкапывали на склоне холма или горы (крутого берега реки), Состояла такая землянка из двух помещений. Стены ее устраивали из бревен, уложенных одно на другое и прижатых к земле вертикальными стойками. Перекрытие-потолок было пологим из одного-двух ярусов бревен, и засыпалось сверху землей. В селькупских преданиях говорится о землянках с выходом непосредственно к реке. Густая прибрежная растительность служила хорошей маскировкой, и с воды карамо не было видно. К ней можно было не только вплотную подъехать на лодке, но и затащить лодку в землянку.

Другое жилище-полуземлянка шатрового типа бытовало как у селькупов, так и у хантов. Оно лишь частично углублялось в землю. Основу такого жилища составлял каркас из наклонно установленных бревен, иногда снабженных подпорками. Вход в землянку оформлялся в виде коридора из вертикально поставленных столбов. Кровлю делали из одного яруса бревен или колотых плах и засыпали землей.

Селькупская землянка

Остатки (степы) землянки

Помимо землянок у хантов, манси и селькупов бытовали и переносные жилища — чумы. Берестяной чум использовался на летней рыбалке, удобен он был и при выпасе оленей. Состоял чум из остова (жердей, составленных в виде конуса и покрытых берестяными полотнищами), селькупы называли их тисками. Бересту для тисок заготавливали весной, в период активного сокодвижения в березе. Снятую бересту тщательно вываривали в рыбьей ухе (иногда просто в воде), после чего она становилась гибкой и пластичной. Для сшивания кусков бересты в полотнища-тиски использовали нитки из оленьих сухожилий. Обычно тиски делали двухслойными. Они применялись не только для покрытия остова чума, по и для других целей. Ими укрывали от непогоды предметы, хранившиеся на открытом помосте или перевозившиеся в лодке, они же могли использоваться в качестве подстилки в чуме. Дверь чума, умевшая форму трапеции, также выполнялась из тисок. Она подвешивалась на палке. Когда нужно было войти, дверь отодвигали.

Полуземлянка (план и разрез).

На охоте, на скорую руку, устраивали временные жилища — заслоны, шалаши. Делали их из ветвей и коры, стремясь лишь получить убежище от снега и дождя.

Для храпения продуктов и вещей строили помосты и амбарчики — «избушки на курьих ножках». В качестве опор использовали стволы деревьев. Крона и часть ствола обрубались; оставался пень высотой в рост человека. Хотя амбарчик (или помост) мог быть устроен и на одной опоре, старались найти несколько (три-четыре) растущих рядом деревьев, чтобы сооружение было прочнее. Пастил выполнялся на колотых плах, из них же строился хозяйственный амбарчик. Рядом с таким амбаром (или помостом) на земле лежала приставная лестница — бревно с зарубками. Продукты и вещи складывались в амбар или на помост, чтобы сберечь их от непогоды и таежного зверя. От людей ничего не прятали, воровство в тайге было редчайшим явлением.

Полуземлянка.

Берестяной чум.

Среди многих эпитетов, которыми наделяли аборигены Приобья таежные реки, чаще всего встречаются определения «обильная», «питательная». Добыча речной рыбы являлась основой существования жителей этого края. Недаром многие из ранних путешественников, посещавших Приобье в средние века, называли его обитателей «ихтиофаги», или «рыбоядцы». В силу особенностей экологии рыба входила в качестве основного и необходимого компонента в традиционный рацион хантов, манси, селькупов. Интересен факт, приводимый М. Ф. Кривошанкиным — окружным медиком. Дело происходило ужо в XIX веке. Автор рассказывал о лечении им двух «остяков» (селькупов). Одного из них он лечил в соответствии с правилами европейской медицины, и тот умер, а второму (показавшемуся обреченным) с согласия больничного совета давал в пищу только то, что тот просил (в определенном чередовании мясо, кровь животного и сырую рыбу), и результатом было полное выздоровление больного.

Рыбу ели в сыром виде (это помимо прочего еще и прекрасное противоцинготное средство), варили или поджаривали у костра на деревянных заостренных палочках (получался своеобразный шашлык), а для зимних запасов сушили и вялили. В любом случае ни одна трапеза не обходилась без рыбы, будь то весной, летом, осенью или зимой. Нам и самим неоднократно приходилось слышать от стариков: «Как ни пообедаешь, а если рыбы не поешь — все равно голод чувствуешь».

Наиболее древним был запорный способ лова рыбы. Запоры устанавливались сразу после ледохода. Основное время их использования весна — начало лета и осень, начиная с августа. Сооружались запоры на нешироких речках, для их установки выбирались моста с прочным глинистым грунтом.

Шалаш.

Запор для ловли рыбы. На переднем плане котец (садок), откуда вычерпывалась рыба.

Для сооружения запора поперек реки вбивался ряд опорных кольев, выступавших в то же время над уровнем воды. Для устойчивости их крепили упорами-укосинами, направленными против течения реки. В развилки между кольями и упорами горизонтально укладывались стволики топких деревьев, пересекавшие реку от берега до берега. К ним привязывались решетки, сплетенные из юнг (так называли их селькупы) — тонких лиственничных планок. Юнги имели заостренные концы, которыми втыкались в дно реки. Если течение было сильным, нижние концы юнг дополнительно заваливались глиной. Часто река была богата различной по величине рыбой. И тогда на ней устанавливали последовательно два или даже три запора. В этом случае наибольшие расстояния между юнгами были в верхнем по течению реки запоре (он задерживал самую крупную рыбу), наименьшие — в нижнем.

Рыболовная ловушка, вставляемая в запор.

В качестве ловушки при запорном лове применялся котец (по-селькупски — морт). Делали его также из юнг, переплетенных кедровым корнем. Зев морта находился против отверстия в запоре. После заполнения морта рыбой отверстие закрывалось, и рыба вычерпывалась плетеным совком.

Кроме котца были и другие ловушки, вставлявшиеся в отверстия, специально сделанные в запоре. Ловушки эти также плели из юнг, и имели они коническую или пирамидальную форму. Селькупы называли их «капар», «калар», а манси — «гимгами».

Запор требовал постоянного и тщательного ухода. Для этого рядом с ним устанавливали мостик — настил из жердей, переброшенный на опорах от одного берега до другого. Проходя по мостику или передвигаясь вдоль запора на лодке, рыбак захватывал руками пучки юнг и вдавливал или забивал их в грунт. Так постепенно проверялся весь запор.

Были в ходу и ставные сети, и, очевидно, невода. Изготовлялись они из крапивы (нити пряли). Считалось, что такие сети «рыба любит». Поплавки были из дерева, а для грузил использовался камень. 13 нем либо сверлили отверстия, либо оплетали его волокнами кедрового корпя. Помимо сетей бытовали раньше и «деревянные невода», которые плели в виде решетки из юнг.

Зимой рыбу ловили реже. Один из способов лова был связан с замором рыбы. Во второй половине зимы, когда рыбе не хватает кислорода в воде, скованной льдом, она поднимается к истокам небольших речек или скапливается в местах, где били из-под снега ключи с «живой» (т. е. богатой кислородом) водой. Когда рыба подходила к незамерзающему ключу, его отводили деревянным желобом в другое место (пускали воду поверх льда). Пространство в реке у места, куда впадает ключ, «огораживали» запором из снега, который уминали ногами, создавая плотную стенку запора. Запорную рыбу вычерпывали плетеными сачками, после чего запор разрушали, а ключ приводили в прежнее состояние.

Сколь ни важно было для существования аборигенов Западной Сибири рыболовство, оно все-таки не покрывало всей потребности в пище. Поэтому практиковалась охота на крупных животных: лося, оленя, медведя. Однако существовали и ограничения, создаваемые самими людьми. Так, селькупы (в отличие от хантов и манси) на медведя не только не охотились, по не решались добить его даже в тех случаях, когда он сам попадал в естественную ловушку, например в глубокую яму. Убить медведя, по обычаям селькупов, можно было лишь в том случае, если он «сам пошел» (напал) на человека. Селькупы считали, что человек после смерти перевоплощается в медведя. Отсюда и особое к нему отношение.

Известный исследователь Севера В. Н. Скалон рассказывал в одной из своих статей о случае, который произошел в период его зимовки среди северных (тазовских) селькупов: «Когда мы жили в жестокие холода «морозного месяца» в нашей землянке на берегу реки Ратты, быстрого притока Таза, я разговорился по душам с зашедшим в гости соседом Сырка, остяко-самоедом (селькупом. — Авт.).

— Вот знаешь… медведь, он, брат, такой мудреный старик, его не поймешь сразу. Вон как… убил я отца…

— Дело в том, что каждый медведь носит душу какого-либо предка. Убив зверя, охотник отрезает кисть передней лапы и будет бросать вверх, называя имена умерших стариков, и когда ляжет кверху ладонью — значит то имя и принадлежит зверю, и пойдет слух: «Пульба ильча (деда, старика Пульба. — Авт.) Сырка убил».

— Лапу, значит, кидали? — серьезно спросил я.

— Да, да. Так вот ведь что пойми. Мой отец был совсем мирный, век никому худа не делал. Пьяный и то не дрался сроду. А тут, на поди, четырех оленей задавил. Я как узнал, кто — мне сердце совсем худый стал, ум кончился. Зачем отец так делал? Вовсе зря…».

Хаиты и манси тоже считали медведя священным зверем. Однако медвежья охота у них отнюдь не запрещалась, а в честь убитого зверя устраивался «медвежий праздник», длившийся несколько ночей подряд. На этом празднике люди выражали свое уважение, почтение убитому зверю, танцевали, исполняли различные сцепки из жизни своей и своих богов и духов.

Мясо крупных животных не только варили сразу после добычи, но и, разрезав на тонкие полоски, сушили, заготовляли впрок. Активно охотились и на птицу: тетеревов, рябчиков, гусей, уток. Добыча была столь велика, что лишь малую часть можно было потребить сразу; в основном птичье мясо заготавливали на зиму — сушили, вялили.

Особо нужно сказать об охоте на пушного зверя. Западно-сибирская тайга была несметно богата соболем, горностаем, лисицей, белкой. Отчасти шкуры этих животных шли на изготовление зимней одежды. По лишь отчасти. Главное же значение пушной охоты определялось ценностью пушнины как товара. Издавна, со времен раннего средневековья, пушнина стала определяющим (если не единственным) фактором товарообмена между населением тайги и ближними и дальними его соседями.

Бытовала активная и пассивная охота. Активная — это когда охотник, вооруженный луком, выслеживает и добывает зверя. У народов Западной Сибири были известны два типа лука — простой и сложный. Простой (сегментообразный) лук вырезался из березы, он имел на концах зарубки для крепления тетивы. Более распространенным был сложный (сигмообразный с прогибом по середине) лук. Он состоял из двух слоев дерева. Внутренняя часть вырезалась из березы, внешняя — чаще всего из ели (при этом выбиралась та часть ствола дерева, которая была обращена к югу). Обе части лука склеивались рыбьим клеем. Между еловой и березовой частями для повышения упругости прокладывались лосиные сухожилия. Нижнюю половину лука делали длиннее верхней, к концу ее приклеивали рогатки из высушенных черемуховых веток — для крепления тетивы. Готовый лук обматывался (на клею) полосой бересты. Размеры его зависели от роста охотника, средняя длина такого лука с надетой тетивой составляла примерно полтора метра. Его убойная сила была сравнима с убойной силой современного ружья.

Колчан со стрелами (1) и рогатина (2).

Такие луки нашли признание и у русских, когда они появились в Сибири. Было даже время, когда ясачные сборщики принимали луки у местного населения в зачет ясака.

Под стать луку были и прочные, легкие, изящные стрелы, оперенные орлиными перьями, и разнообразные наконечники, выполнявшиеся в разное время из камня, кости, металла.

Помимо лука и стрел у охотника, как правило, была еще и рогатина, без нее трудно было бы справиться с медведем. Рогатина (селькупы называли ее «теха») представляла собой толстый клинок длиной 60–70 сантиметров, закреплявшийся на конце длинной жерди рукояти. Теха с короткой ручкой могла применяться и в военном деле, являясь оружием воина.

Орудии пассивной охоты.

1 — чиркан (ловушка давящего типа), 2 — самострел.

Посуда, плетенная из кедрового корня.

1 — блюдо для замешивания теста, 2 — коробка, 3 — ящик, 4 — образец плетения из корня.

Лодка долбленка (манси).

Пассивная охота заключалась в том, что охотник должен был изготовить ловушки, установить их, насторожить и затем регулярно осматривать, проверять. Такие ловушки (самострелы, чирканы, всякого рода пасти) изготавливались в большом количестве. Они предназначались как для крупных животных, (например, самострел на лося), так и для более мелких и даже для дичи. Для ловли пушных зверей использовались ловушки непременно давящего типа, чтобы не портить шкуру.

Оленья мужская нарта (ханты).

Изделия из бересты.

Предметы утвари и посуда из дерева и бересты.

1 — солонка из бересты, 2 — деревянная чашка (заготовка), 3 — обеденный столик, 4 — деревянное блюдо для замешивания теста. 5 — деревянные ложки.

Гончарные сосуды древних сибиряков (I тыс. н. э.).

Глиняная антропоморфная фигурка (I тыс. н. э.).

Население тайги занималось не только рыболовством и охотой, значительное место в рационе занимали ягоды (морошка, черника, голубика, брусника, клюква), дикий лук, кедровые орехи. Ягода и лук были важны по питательностью, конечно, а содержащимися в них витаминами, что особенно важно на Севере. Ягоды собирали много. Ее ели в свежем виде и заготавливали в огромных туесах на зиму, зачастую перемешивая с рыбьим жиром.

Проблема коммуникаций существует в любом обществе. И каждое общество решает ее, исходя из своих возможностей. В условиях тайги, прорезанной массой рек и речушек, составляющих бассейн Оби, основным средством передвижения летом являлись лодки, берестяные и долбленые, а зимой издавна — собаки.

Образцы орнаментов хантов и манси.

Их впрягали в нарты, они являлись тягловой силой. Относительно же оленеводства и времени его возникновения у обских угров — хантов и манси — существуют различные версия. Некоторые из исследователей считают, что угры переняли навыки оленеводства у своих северных соседей — ненцев. И произошло это очень поздно, в XVIII веке. Есть и иное мнение: оленеводство развивалось у хантов издавна и самостоятельно. Ведь, во всяком случае, в документах XV века, которые описывают поход русских в Югорию, говорится, что «на Ляпина (река, приток Сосьвы и одноименный укрепленный городок-крепость. — Авт.) встретили их с Обдора на оленях югорские князья…».

Образцы орнаментов хантов и манси.

Образцы орнаментов хантов и манси.

Что же кажется селькупов, то, очевидно, их предки были знакомы с вьючно-транспортным оленеводством (когда оленей запрягают «под вьюк»). Возможно, они принесли его из более южных мест. Вьючное седло им было, видимо, известно, хотя верхового седла они не знали. В XVII веке часть селькупов переселилась из района Среднего Приобья (Нарым) в бассейны рек Таза и Турухана. Там они сохранили традиции вьючно-транспортного оленеводства и заимствовали у ненцев оленеводство упряжного типа (когда оленей запрягают в нарты). Олени (как и собаки) использовались народами западно-сибирской тайги в период зимней охоты для перевозки снаряжения, припасов, добычи.

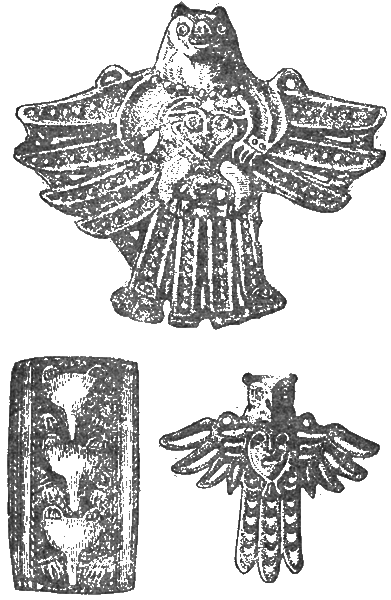

Образцы бронзового литья древнего населения Приобья.

Существуя в условиях значительной изоляции, жители сибирских селений обеспечивали себя но только питанием, по и необходимой утварью, посудой, различными предметами быта.

Они достигли большого мастерства в обработке дерева, из которого делали лодки, нарты, посуду. Незаменимым материалом для изготовления туесов, коробов являлась береста. Широко было развито ироизводство гончарных изделий. Еще В. М. Флоринский, один из первых археологов — исследователей Сибири (и первый ректор Томского университета), писал, что в древнем Приобье «гончарное искусство… существовало повсеместно и в весьма обширных размерах…». При этом оказывается, что коренное население изготовляло не только гончарные сосуды (что являлось первой и абсолютной необходимостью), по и грузила для сетей, курительные трубки, предметы культа[11].

Народы Приобья достигли определенных успехов и в металлообработке. Им были известны плавка и литье из бронзы еще до нашей эры. А в первом тысячелетии железо — металл, обладающий во многом принципиально иными характеристиками, уже «глубоко вошел в жизнь аборигенного населения» (В. М. Чернецов)[12]. Понятно, что весьма развито было и кузнечное дело. Кузнецы (селькупы называли их «чотрлькумы») изготовляли панцири, шлемы, орудия труда, предметы культа… (Г. И. Пелих)[13].

Ручные кузнечные меха.

Панцирные пластины (VII–VIII века).

Клинковое оружие (VI–IX века).

Наконечники копий (VII–IX века).

Боевые топоры (IX–XII века).

Традиции литейного и кузнечного производства не исчезли в XX веке. Сейчас можно встретить отлитые сравнительно недавно фигурки почитаемых прежде животных, выполненные в древнем стиле. Еще несколько десятилетий назад короны шаманов украшали кованые фигурки духов-помощников — зверей, птиц, людей, выполненные не просто натуралистично, но с большим художественным вкусом и чутьем. А железные наконечники стрел и сегодня поражают целесообразностью, законченностью и изяществом линий.

О высоком мастерстве средневековых кузнецов свидетельствует и качественное разнообразие форм наконечников стрел и другого оружия, которое нередко находят на культовых местах, достают из земли при раскопках городищ и могильников. Каждый наконечник имел свое назначение. Вильчатый — для охоты на птиц, многошинный с разведенными в стороны маленькими острыми жальцами — для стрельбы в рыбу, разнообразные крупные, треугольные, с уплощенным острием — для поражения крупных копытных или же не защищенного доспехом противника. Небольшие массивные граненые наконечники позволяли успешно противостоять даже закрытому панцирем врагу. Впрочем, в горячие минуты боя шли в ход все стрелы, в том числе и с костяными наконечниками. Выпущенные из мощного, «сложного», склеенного из нескольких пород дерева лука, костяные наконечники обладали большой пробивной сплои и не уступали в этом отношении многим типам железных.

Погребения людей, убитых такими стрелами, — наглядное и жестокое тому подтверждение. Сделать же такой наконечник из кости в состоянии был любой воин или охотник, тем более что поделочного материала было более чем достаточно.

Стрелы селькупов.

На вооружении таежных жителей было также разнообразное оружие ближнего боя: копья, мечи, палаши, сабли, топоры, ножи, кинжалы. Некоторые воины имели доспехи, сделанные из металлических пластинок, связанных между собой ремешком или прикрепленных к мягкой основе. Аналогичные панцири изготовлялись из склеенных в несколько слоев кожаных пластинок, пропитанных рыбьим клеем. Такой доспех был более дешевым и распространенным, чем металлический, который был редким и дорогим оружием легендарных князей и богатырем. Рассеянное по тайге оружие свидетельствует о сложных и напряженных взаимоотношениях, когда война или постоянная готовность к войне были суровой реальностью жизни.

Немногочисленные жители разбросанных по таежным просторам поселков вынуждены были не только заниматься сугубо хозяйственными делами, но и часто браться за оружие, чтобы отстоять или завоевать право на собственное существование. В основе, можно сказать, привычных военных столкновений лежала борьба за территории (угодья) — важнейшее условие производственной деятельности и жизнеобеспечения. Ведь орудия охоты и рыболовства оставались неизменными в течение столетий (отчасти менялись лишь материал и форма), а численность населения возрастала. В условиях экстенсивного развития хозяйства роль территорий вставала с особой остротой, единственным выходом было их расширение. Пе случайно при мало-мальских смещениях к югу границы леса лесное население также устремлялось в этом направлении. Так было, например, в эпоху раннего железа, когда жители Среднего Приобья (племена уже упоминавшейся кулайской археологической культуры) продвинулись в приалтайскую лесостепь, вплоть до современного Барнаула.

Остатки амбарчика Пайпын-ойки (культовое место Пайпын-ойки у села Хошлог).

Однако природа лишь изредка могла прийти на помощь древним жителям тайги, которые умели лишь пожинать ее плоды. Пет, далеко не всегда она была доброй матерью. Гораздо чаще природа становилась злой мачехой.

Трудно было рассчитывать и на помощь соседей. В древних обществах оппозиция «мы — они», «свои — чужие» жестко определяла взаимоотношения коллективов. Вот и ходили к соседям не столько за помощью, сколько с оружием за угодьями. Дополнительно стимулировали такую военную инициативу «неурожайные» годы, когда численность зверя, в том числе пушного, резко снижалась.

Здесь необходимо сделать отступление, чтобы рассказать о роли пушнины в те далекие времена. Дело в том, что очень рано, во всяком случае уже в середине I тысячелетия нашей эры, западно сибирская пушнина потоком шла на юг. В обмен поступали изделия южных и восточных мастеров. Это прежде всего оружие и великолепные образцы восточной торевтики (серебряные блюда, кубки, чаши и др.). (По странной иронии судьбы, почти все дивные образцы серебряной посуды и металлических зеркал, которыми восхищается весь цивилизованный мир, обнаружены по в культурных и ремесленных центрах Востока, а в дебрях западно-сибирской тайги и Приуралья.) Здесь они приобретали новую, сакральную функцию[14], бережно передавались из поколения в поколение, хранились на культовых местах.

Драгоценная пушнина выменивалась на бытовую посуду, узорчатые ткани, металлическое сырье, а возможно, и экзотические для севера пищевые продукты — сушеный инжир, изюм и многое-многое другое, о чем мы можем только догадываться. Однако наиболее притягательными для аборигенов были изделия из благородного металла — серебра. Именно они, в силу свойств материала, в основном и дошли до нас.

Обилие серебра в западносибирской тайге еще недавно просто поражало воображение. И. А. Орбели и К. В. Тревор писали в 30-е годы, что находки серебряной посуды были столь заурядным явлением для жителей Зауралья, что се использовали даже в качестве кормушек для домашней живности. Показателен и такой факт: живший в Чердыни в начале нашего века купец Алин слыл большим любителем сибирских древностей. Особенно манило его восточное серебро. К несчастью, пожар положил конец его увлечению и уничтожил любимую коллекцию. В дымящихся руинах дома собрали покореженные, оплавившиеся, бесформенные остатки собрания. Когда же их взвесили, то серебра оказалось ни много ни мало 16 пудов. И это лишь одна из частных коллекций.

Серебряное блюдо с реки Сосьва.

Несмотря на то, что в конце прошлого века работал своего рода обратный конвейер (уже по вывозу серебра из Приобья), археологи и этнографы и в наши дни иногда находят художественные вещи большой ценности. В конце 60-х годов во время раскопок на Барсовой горе (под Сургутом) экспедицией В. Ф. Генинга обнаружена дивная серебряная ваза, а в ней — женские серебряные украшения: височные подвески, нашивные бляхи, шейная цепочка, а также большой серебряный поднос с рисунками позолоченной чеканки.

В 1985 году на Сосьве Приполярным этнографическим отрядом Института истории Сибирского отделения Академии наук СССР было обнаружено серебряное блюдо — двойник знаменитого аниковского блюда, найденного в начале века и хранящегося в Эрмитаже. Оба изделия были выполнены в одной форме и различаются лишь рядом деталей, нанесенных ужо во время вторичной подработки резцами и пунсонами. Очевидно, предметы восточной торевтики завозились в Сибирь целыми партиями и весьма регулярно.

Местные жители, соответственно своим воззрениям, наносили на них гравировки, которые «усиливали» магическую мощь вещей. Представление именно о сакральном их предназначении прочно вошло в сознание народа, отразилось в фольклоре. В одной из сказок манси, записанных В. Н. Чернецовым, говорится о том, как однажды рыбаки, закинув невод, вытащили вместе о рыбой серебряную тарелку с изображением конных воинов. Никто не хотел ее брать. Лишь один рыбак осмелился отнести находку к себе и повесить в чуме. На третий день он заболел и вскоре умер. То же самое повторилось и в других чумах. Новые хозяева один за одним уходили в мир мертвых. Люди не знали, как быть и что делать со зловещей посудой. Тогда обратились к шаманам. И лишь один из них после камлания сказал: «Домой в помещение, вносить совершенно нельзя. По заднюю сторону седьмого дома маленькая береза есть. На ту маленькую березу, туда привяжите, там пусть будет». Дело кончилось тем, что наиболее сильный шаман-женщина, устроив камлание, выяснила, в каком селении должна находиться тарелка (туда ее и отправили).

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ