Миф о геноциде: репрессии советских властей в официальной эстонской историографии

Впервые опубликовано: Дюков А.Р. Миф о геноциде. Репрессии советских властей в Эстонии (1940–1953) / Предисл. С. Артеменко. М., 2007. Перевод на эстонский язык: Dyukov A. Deporteerimised Eestis: Kuidas see toimus tegelikult. Tallinn, 2009. Отдельные положения исследования нашли отражение в статьях: Дюков А.Р. Советские репрессии против прибалтийских коллаборационистов Гитлера: Новые документы // Русский сборник: Исследования по истории России. Т. V. М., 2008. С. 241–251; Дюков А.Р. Советские репрессии в Эстонии: мифы и реальность (июнь 1940 — начало июня 1941 г.) // Звенья. Серия «Международные отношения». 2008. № 1. С. 73–99; Дюков А.Р. Эстонский миф о «советской оккупации»//Великая оболганная война — 2: Нам не за что каяться! М., 2008. С. 266–303. Специально для настоящего издания исследование исправлено и дополнено.

Введение

Предметом настоящего исследования является официальная эстонская историография советских репрессий в Эстонии 1940–1953 гг. Под «официальной историографией» мы понимаем работы эстонских историков, готовившиеся под эгидой государственных органов и переведенные на иностранные языки. Эти работы содержат несомненный политический подтекст, однако мы будем рассматривать исключительно их научную составляющую.

Всплеск интереса к проблеме советских репрессий в Эстонии произошел в конце 80-х — начале 90-х гг. XX в. и оказался тесно связан с процессом распада Советского Союза. Если раньше исследованиями советских репрессий на территории Эстонии занимались исключительно представители эмигрантской диаспоры на Западе[453], то после начала перестройки к этому процессу подключились журналисты и историки из Прибалтийских республик. Исследование советских репрессий стало элементом политической борьбы с союзным Центром. 12 ноября 1989 г. Верховный совет ЭССР принял решение о создании при Академии наук ЭССР комиссии для изучения ущерба, нанесенного оккупацией. Комиссия сработала оперативно и уже через три с небольшим месяца обнародовала доклад под названием «Вторая мировая война и советская оккупация Эстонии: отчет об ущербе». Год спустя его опубликовали на английском. Согласно этому «Отчету», за время «советской оккупации»[454] Эстония потеряла более 200 тысяч человек казненными, погибшими в боях и в ходе депортации и эмигрировавшими в другие страны[455].

Однако отчет АН ЭССР по каким-то причинам не устроил эстонских политиков. В 1993 г. парламент Эстонии создал государственную комиссию по расследованию репрессивной политики оккупационных сил. Перед ней была поставлена задача подготовить «Белую книгу о потерях, нанесенных народу Эстонии оккупациями». Если комиссия АН ЭССР предоставила свой отчет в невероятно сжатые сроки, то комиссия парламента Эстонии, напротив, потратила на подготовку документа более десяти лет. 10 мая 2004 г. председатель эстонской Государственной комиссии по расследованию репрессивной политики оккупационных сил профессор Велло Сало в торжественной обстановке передал спикеру парламента Эстонии отчет под названием «Белая книга о потерях, причиненных народу Эстонии оккупациями, 1940–1991»[456].

Неторопливость, с которой комиссия парламента готовила «Белую книгу», по всей видимости, стала причиной создания еще одной комиссии — Эстонской международной комиссии по расследованию преступлений против человечности при президенте республики. Эта структура, впрочем, также не отличилась оперативностью и лишь в 2001 г. обнародовала первый «Рапорт» о событиях «первой советской» и немецкой оккупаций[457]. Зато в начале 2006 г. в свет вышел подготовленный Комиссией монументальный сборник статей под названием «Эстония, 1940–1945» — первая работа в официальной эстонской историографии советских репрессий, которая может быть названа научной в полном смысле этого слова[458]. В этом сборнике приведено огромное количество интереснейших данных о советских репрессиях, однако одновременно в нем можно найти поразительные примеры манипуляции цифрами. Так, например, в статье историков Мелиса Марипуу и Арго Куусика, с опорой на архивные документы, показано, что в 1940–1941 гг. советскими военными трибуналами в Эстонии было осуждено на смертную казнь более 400 человек[459]. Однако в итоговый отчет включают иную, восходящую к нацистской пропаганде и абсолютно необоснованную цифру казненных — 1850 человек[460]. В опубликованной в том же сборнике статье историков Питера Каасика и Тыниса Мюлдре говорится о том, что во время боевых действий летом 1941 г. советскими войсками и истребительными батальонами было уничтожено 819 эстонских «лесных братьев»[461]. Однако в итоговом отчете число уничтоженных «лесных братьев» занижается до сотни — для обоснования идеи о терроре против гражданского населения, якобы осуществлявшегося советскими истребительными батальонами[462].

Исследованием советских репрессий в Эстонии занимаются еще несколько специализированных полугосудар-ственных структур, как, например, Центр исследований советского периода (S-Centre), Эстонское бюро регистра репрессированных (ERRB) и фонд Кистлер-Ритсо (Kistler-Ritso Foundation). При поддержке последнего таллинским Музеем оккупации была опубликована коллективная работа под названием «Обзор периода оккупации»[463]. Еще одним полуофициальным изданием стали работы бывшего премьер-министра Эстонии историка Марта Лаара, изданные в 2005 г. на русском, английском и немецком языках. Эти красочные брошюрки одно время активно предлагались посещавшим Эстонию туристам[464].

Представители официальной эстонской историографии не устают подчеркивать, что их работы по истории советских репрессий в Эстонии — исчерпывающий, практический, беспристрастный и в полном смысле этого слова научный анализ событий минувшего. Насколько эти утверждения соответствуют действительности, мы попробуем разобраться в данном исследовании.

Начиная работу, автор ставил перед собой две взаимосвязанные задачи: во-первых, с опорой на документы органов государственной безопасности и внутренних дел максимально точно определить масштабы советских репрессий в Эстонии и, во-вторых, сравнить эти данные с цифрами советских репрессий, приводимыми в эстонской официальной историографии.

Основой исследования стали документы советских органов государственной безопасности и внутренних дел, извлеченные из фондов Государственного архива Российской Федерации и Центрального архива ФСБ России, часть из которых к настоящему времени опубликована в подготовленных российскими историками документальных сборниках[465]. Эти документы изначально носили гриф «совершенно секретно» и были предназначены для очень ограниченного круга лиц. Они преследовали не пропагандистские, а информационные цели; за ложность сообщаемой руководству страны информации в то время легко было поплатиться головой.

Отвечая на вопрос, можно ли доверять подобного рода документам, историки из общества «Мемориал» высказываются совершенно определенно. «Полагаем, что да. Подлинность самих документов сомнений не вызывает — и внешний вид, и атрибутика убеждают в том, что они составлены именно в 1939–1941 гг. А разумного обоснования, зачем надо было фальсифицировать данные в ту эпоху, мы не находим. Союзные статсводки были предназначены лишь для крайне узкого круга лиц в НКВД — для наркома, его заместителей и начальников двух-трех основных отделов, а также для высших руководителей Политбюро и СНК; все эти лица имели свои дополнительные источники информации — лгать им в цифровых показателях арестов было просто бессмысленно. Сводки к тому же являлись базовым документом, на основании которого НКВД испрашивал у СНК бюджетные средства на проведение операции (которая, безусловно, стоила очень дорого — командировочные и другие сопутствующие расходы, увеличение штатов оперативников и тюремных работников и т. д.), на содержание и перевозку арестованных. Странно было бы для НКВД в этой ситуации сознательно преуменьшать масштабы своей деятельности. Наконец, многие отдельные цифры из представленных в сводках мы встречали (с небольшими отклонениями в ту или иную сторону) в различных документах независимого происхождения — в справках по отдельным линиям работы НКВД, в отчетных материалах судебных органов и т. д.»[466].

Именно внутренние документы органов государственной безопасности и внутренних дел позволяют историкам перейти от конъюнктурных рассуждений общего характера к по-настоящему научному исследованию советской репрессивной политики. Только располагая содержащимися в документах органов НКВД-МГБ статистическими данными, мы можем проследить масштаб, динамику и направленность репрессий, выдвигать предположения об их целях и задачах[467].

В российских архивах отложилось большое количество внутренних документов органов НКВД-МГБ, содержащих статистические данные по репрессивной политике этих ведомств. Количество этих документов огромно; здесь есть и первичные данные, собранные территориальными органами внутренних дел и госбезопасности, и их обобщения, подготовленные уже в центральных аппаратах соответствующих ведомств, и итоговые справки, направлявшиеся руководству страны. К сожалению, в настоящее время далеко не все эти документы выявлены и рассекречены. Поэтому в ряде случаев автору приходилось прибегать к методам экстраполяции, выдвигая предположения о численности арестованных на основе данных о количестве осужденных.

Первое издание этой книги было сдано в печать незадолго до событий «Бронзовой ночи» — беспорядков, спровоцированных выкорчевыванием памятника советским воинам-освободителям из центра Таллина. Эти трагические события наглядно показали, к чему может привести «конфликт памяти» — столкновения двух различных восприятий прошлого. Для русских память о Великой Отечественной войне является одной из главных основ национального самосознания. Для значительной части эстонцев с некоторого времени более важными стали воспоминания о страданиях, причиненных их предкам советской властью; их новыми национальными героями стали не военнослужащие 8-го Эстонского стрелкового корпуса Красной Армии, а солдаты Эстонского легиона СС.

Разумеется, в том, что историческая память эстонцев отличается от исторической памяти русских, нет ничего плохого. Беда заключается в том, что эти представления о прошлом конфликтны, они ведут к наглядному ухудшению отношений между Эстонией и Россией на международной арене и формированию полноценных «образов врага» — на внутренней. Очень часто это выливается в настоящую демонизацию оппонента, представление его как извечного, жестокого и коварного врага. И тогда на смену добрососедским отношениям приходит межнациональная ненависть, искусно разжигаемая радикальными политиками.

Выход из этой ситуации видится в реабилитации истории как науки, в максимально беспристрастном изучении нашего общего прошлого.

Это вполне выполнимая задача. Разумеется, историческая наука имеет свою специфику. Национальные и политические симпатии ученого-историка всегда оказывают влияние на результаты его исследования. Этот субъективизм неустраним. Недопустимым, однако, является искажение или фальсификация исторических фактов. Факты не зависят от симпатий или антипатий историка; можно бесконечно спорить относительно обоснованности или необоснованности депортации из Прибалтики летом 1941 г., но численность депортированных и их судьбу мы можем выяснить абсолютно точно. В этом, собственно говоря, и состоит профессия историка.

В новом издании работы исправлены выявленные в первом издании ошибки, учтены выявленные за истекшее время новые архивные документы. Несмотря на это, автор по-прежнему не считает свою работу исчерпывающей и лишенной недостатков и будет рад конструктивной критике.

Глава 1 РЕПРЕССИИ С ИЮНЯ 1940-го ПО НАЧАЛО ИЮНЯ 1941 г.

1.1. Официальная эстонская версия

В официальной эстонской историографии советские репрессии «первого года» рассматриваются как заблаговременно спланированные мероприятия, носившие характер геноцида. «Советский Союз начал подготовку к развязыванию террора еще до оккупации Эстонии советскими войсками, — пишет Март Лаар. — Как и в других местах, целью коммунистического террора было подавление на корню зачатков всякого сопротивления и рассеивание в народе массового страха, что сделало бы невозможным широкое движение сопротивление и в будущем. К повальному террору в Эстонии прибавилось также планомерное истребление национальной элиты, т. е. видных людей и активистов, и обессиливание эстонского народа как нации»[468]. В официальной «Белой книге» эти события характеризуются как «геноцид эстонского народа»[469], а авторы изданного таллинским Музеем оккупации «Обзора периода оккупации» без затей озаглавливают соответствующий раздел своей работы «Уничтожение народа».

Однако приводимые в официальной историографии количественные характеристики «геноцида» ставят под вопрос столь категоричные утверждения.

Март Лаар утверждает, что «в течение первого оккупационного года в Эстонии было арестовано около 8000 человек, из которых не менее 1950 человек было приговорено к смерти еще в Эстонии»[470].

В коллективной работе «Обзор периода оккупации», размещенной на сайте эстонского Музея оккупации, приводятся немного иные данные: «В 1940 г. в Эстонии было арестовано около 1000, а в 1941 г. — около 6000 человек. Подавляющее большинство из них были признаны виновными и отправлены в тюремные лагеря СССР, где большинство из них погибло или было казнено. По имеющимся данным, по крайней мере 250 человек из заключенных в 1940 г. были казнены… из заключенных 1941 г. были казнены более 1600 человек»[471].

Из «Белой книги» можно узнать, что «в течение первой советской оккупации было арестовано около 8000 человек, из которых по меньшей мере 1950 были казнены в Эстонии»[472]. В другом месте этой же работы уточняется, что за шесть месяцев 1940 г. было арестовано «по меньшей мере 1082 человека», а в 1941 г. было зарегистрировано 1622 смертных приговоров[473].

Наконец, в подготовленных комиссией историков при президенте Эстонии «Рапортах» говорится, что «в 1940 г. НКВД арестовал почти 1000 граждан и жителей Эстонской республики, а в 1941 г. НКВД и НКГБ арестовали около 6000 человек… По имеющимся данным, из числа арестованных в 1940 г., по крайней мере, 250 человек были казнены… из арестованных в 1941 г. более 1600 были казнены»[474].

Таблица 1. Сводные данные эстонских историков о репрессиях в Эстонии в 1940–1941 гг.

Как видим, во-первых, официальная эстонская историография оперирует круглыми цифрами. Во-вторых, авторы рассматриваемых работ никак не могут определиться, сколько же все-таки было арестованных: 7 или 8 тысяч? С определением числа казненных дело обстоит несколько лучше, но консенсуса все равно не наблюдается.

1.2. Первоисточники официальных данных

Причины, по которым в официальной эстонской историографии приводятся различные данные о количестве репрессированных, проясняются сразу, как только нам удается установить первоисточники этих данных. Дело это не самое легкое (поскольку авторы рассматриваемых работ упорно пренебрегают ссылками на источники), но выполнимое.

Данные о 8 тысячах арестованных и 1950 расстрелянных впервые были обнародованы в 1943 г. т. н. «Комиссией Центра поиска и возвращения увезенных». Эта структура была создана немецкими оккупационными властями в сентябре 1941 г. для расследования «преступлений большевиков»; характерно, что в современной эстонской историографии ее название фигурирует на немецком — «Zentralstelle zur Erfassung der Verschleppten» (ZEV). Именно сотрудники ZEV «насчитали» 7926 (по другим данным — 7691) арестованных в 1940–1941 гг. и заявили, что 1950 из них были расстреляны[475].

Практически одновременно с обнародованием «данных» ZEV нацистскими пропагандистами была издана книга под названием «Год страданий эстонского народа». И в этой книге говорилось не о 1950, а о 1850 расстрелянных в период «советской оккупации»[476]. Возможно, причиной расхождения в цифрах была примитивная опечатка.

Таким образом, официальная историография просто-напросто воспроизводит заявления нацистских пропагандистов. Разница заключается лишь в том, что авторы «Белой книги» и М. Лаар взяли приводимые ими цифры из данных ZEV, а авторы «Обзора» и «Рапортов» в качестве источника использовали цифры из книги «Год страданий эстонского народа».

Неудивительно, что и те, и другие предпочитают не распространяться о первоисточниках своих данных. О каком объективном исследовании может идти речь, если кропотливой работе с архивными документами авторы предпочитают повторение измышления нацистской пропаганды без какого-либо критического анализа?

1.3. Вопрос периодизации

Еще один важный вопрос звучит следующим образом: «К какому периоду относятся эти цифры?» Охватывают ли они всю «первую советскую оккупацию», то есть период с июня 1940-го по сентябрь 1941 г., или же только предвоенный этап?

Официальная эстонская историография четкого ответа на этот вопрос не дает. В «Белой книге» сначала говорится об аресте 8 тысяч человек и расстреле 1950 из них, потом — о депортации 1941 г., потом о казненных и убитых во время войны[477]. Такая последовательность изложения наводит на мысль, что цифра в 8 тысяч арестованных и 1950 расстрелянных относится лишь к предвоенному периоду «первой оккупации». В правильности этой мысли читателя убеждает и тот факт, что чуть позже в «Белой книге» утверждается, что после начала войны в республике было убито 179 человек по приговорам суда и 2199 — без суда[478]. По вполне понятным причинам число казненных и убитых в заключительный период «первой оккупации» не может превышать число казненных за всю «первую оккупацию». Следовательно, цифры 8 тысяч арестованных и 1950 казненных относятся только к довоенному периоду. На эту мысль наводит и формулировка, используемая Мартом Лааром: «в течение первого оккупационного года в Эстонии было арестовано около 8000 человек…»[479]. «Первый оккупационный год» закончился как раз 22 июня.

Однако историки Меелис Марипуу и Арго Куусик в выпущенном Комиссией по расследованию преступлений против человечности сборнике «Эстония, 1940–1945» относят цифры в 7 тысяч арестованных и 1850 казненных ко всей «первой оккупации»[480].

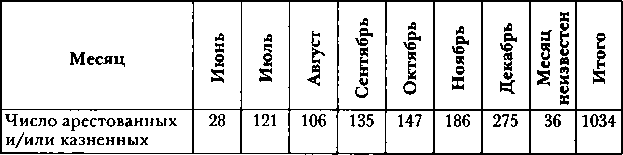

При этом М. Марипуу и А. Куусик приводят первоисточник этих цифр — данные комиссии ZEV о количестве арестованных с разбивкой по годам и месяцам. Как выясняется, в июне — декабре 1940 г., по данным ZEV, было арестовано в общей сложности 1034 человека (см. табл. 2).

Таблица 2. Численность арестованных и/или расстрелянных в Эстонии в 1940 г. по данным ZEV[481]

В 1941 г., по данным ZEV, было арестовано еще 5599 человек (см. табл. 3).

Таблица 3. Численность арестованных и/или расстрелянных в Эстонии в 1941 г. по данным ZEV[482]

Кроме того, комиссия ZEV не смогла определить дату ареста еще 1058 человек. С их учетом получалось, что с июня 1940-го по сентябрь 1941 г. в Эстонии было арестовано 7691 человек (см. табл. 4).

Таблица 4. Итоговые данные ZEV о численности арестованных и/или расстрелянных в Эстонии в 1940–1941 гг. [483]

Опубликовав столь подробную раскладку данных ZEV, М. Марипуу и А. Куусик закрыли вопрос о том, какому периоду относятся приводимые эстонскими историками данные. Эти данные относятся ко всей «первой советской оккупации», включая и ее военный период [484].

Совершенно понятна причина, по которой Март Лаар и авторы «Белой книги» предпочли этот момент не афишировать, а, напротив, усердно маскировать. Ведь даже по данным немецких пропагандистов получается, что предвоенные советские репрессии в Эстонии носили достаточно умеренный характер: с июня 1940-го по июнь 1941 г. было арестовано от 3 до 4 тысяч человек. Даже если правдой являются утверждения о том, что подавляющее большинство арестованных было осуждено[485], на концепции «геноцида» можно сразу ставить крест.

1.4. Сравнение статистических данных

Однако даже эти цифры при ближайшем рассмотрении вызывают серьезные сомнения в их адекватности. Дело в том, что они противоречат статистике НКВД СССР — ведомства, располагавшего на этот счет исчерпывающими данными. К счастью, в настоящее время значительная часть документов НКВД, касающихся данной проблемы, рассекречена, введена в научный оборот или даже опубликована.

Возьмем, например, приговоренных к высшей мере наказания. Официальная эстонская историография утверждает, что в 1940–1941 гг. в Эстонии было казнено от 1850 до 1950 человек. Однако, согласно обнародованной российским историком-архивистом Олегом Мозохиным подробной статистике репрессивной деятельности советских органов госбезопасности, за 1940 г. во всем Советском Союзе к смертной казни было приговорено 1863 человека[486]. В 1941 г. число приговоренных к высшей мере увеличилось до 23 786 человек[487], из которых лишь 8001 человек был казнен по политическим мотивам[488] , причем большая часть смертных приговоров была вынесена после начала Великой Отечественной войны (см. табл. 5).

Таблица 5. Статистика репрессивной деятельности НКВД — НКГБ СССР в 1939–1941 гг. [489]

* Рассчитано по: Статистические сведения… С. 348–351.

Проведя простые вычисления, мы обнаружим, что за год «первой советской оккупации Эстонии» (с июня 1940-го по июнь 1941-го) во всем Советском Союзе было казнено от 2 до 3 тысяч человек. Было бы совершенно абсурдно предполагать, что подавляющее большинство из казненных в 1940–1941 гг. составляли эстонцы. Напомним, что одновременно с Эстонией к СССР были присоединены Латвия и Литва, а чуть раньше — Западная Украина и Западная Белоруссия. Неужели на этих территориях практически никого не приговаривали к смертной казни? И разве во всех остальных республиках СССР действовал мораторий на смертную казнь?

Российскими историками уже давно опубликованы данные о масштабах репрессий на территории присоединенной к СССР Западной Украины. С сентября 1939-го по май 1941 г. по делам УНКВД западноукраинских областей и ДТО НКВД Ковельской и Львовской железных дорог был вынесен 801 приговор к высшей мере наказания[490]. Неужели в маленькой Эстонии за тот же период смертных приговоров было вынесено в два с половиной раза больше, чем на Западной Украине?

Цифры расстрелянных, приводимые немецкими пропагандистами и эстонскими историками, совершенно явно не соответствуют документально подтвержденным сведениям о репрессивной деятельности органов НКВД СССР.

Любопытно, что цифры в 1850 и 1950 казненных не находят подтверждения не только в статистике НКВД, но и в немецких документах. Так, например, в годовом отчете командира полиции безопасности и СД за июль 1941 г. — 30 июня 1942 г. говорится о 623 казненных НКВД в Эстонии, причем в эту цифру, по всей видимости, входят и казненные после начала войны[491]. В отличие от материалов ZEV или книги «Год страданий эстонского народа», годовой отчет полиции безопасности и СД был документом внутренним, предназначавшимся не для пропаганды, а для информирования вышестоящего начальства. За год оккупации сотрудники СД имели достаточно времени, чтобы установить общее число казненных органами НКВД, и поэтому их цифры вызывают гораздо большее доверие, чем приводимые пропагандистами.

Таким образом, фигурирующее в официальной эстонской историографии число казненных в довоенной ЭССР противоречит как статистике НКВД, так и документам немецкой полиции и СД. Следовательно, эти цифры нельзя рассматривать как адекватные.

1.5. Численность заключенных

Попробуем разобраться, каким было реальное число арестованных и казненных граждан Эстонии в период «первой советской оккупации». При этом с целью последовательности изложения в этой главе мы будем рассматривать число арестованных и казненных в довоенный период, т. е. с июня 1940-го по июнь 1941 г. Аналогичные данные за период с 22 июня по сентябрь 1941 г. будут рассматриваться в главе 3.

Для начала определим реальное число граждан Эстонской ССР, осужденных в 1940-м — начале 1941 г. к заключению в лагерях и колониях ГУЛАГа. Полную ясность в этот вопрос могут внести документы НКВД Эстонской ССР. К сожалению, к настоящему времени соответствующие материалы еще не выявлены и не введены в научный оборот. Однако определить число осужденных эстонцев можно и другим путем.

Дело в том, что состав и движение заключенных ГУЛАГа детально исследованы российскими историками. Благодаря этому выяснить данные о наличии в советских лагерях и колониях эстонцев не составляет труда (см. табл. 6).

Таблица 6. Наличие эстонцев в лагерях и колониях ГУЛАГа, 1937–1944 гг.[492]

* По данным, справки 2-го отдела ГУЛАГа НКВД СССР. В.Н. Земсков без ссылки на источник приводит цифру в 2371 чел.

Располагая этими данными, мы можем вычислить количество эстонцев, попавших в лагеря за время «первой советской оккупации».

Начнем с 1940 г. К началу этого года (то есть еще до присоединения Эстонии к Советскому Союзу) в лагерях ГУЛАГа находилось 2720 эстонцев — жителей СССР. К концу 1940-го заключенных-эстонцев стало чуть-чуть больше — 2781 человек. Из этого, однако, не следует, что в 1940 г. к заключению в лагерях был осужден 61 житель Эстонской республики. Чтобы получить реальную цифру осужденных за год, нам следует учесть следующие обстоятельства. Во-первых, некоторое количество эстонцев, находившихся в лагерях на начало года, к концу года умерло. Во-вторых, часть эстонцев содержалась не в исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ), а в исправительно-трудовых колониях (ИТК), сведений о составе заключенных которых за 1940 г. нам обнаружить не удалось. В-третьих, кроме эстонцев на территории Эстонской ССР проживали представители других национальностей, также попадавшие в лагеря. В-четвертых, эстонцы проживали и в других республиках Советского Союза, и, соответственно, определенная часть осужденных эстонцев арестовывалась не на территории Эстонии.

Данные о смертности заключенных в лагерях и колониях ГУЛАГа, рассчитанные на основании документов НКВД, также хорошо известны. Поскольку мы еще не раз будем обращаться к этим цифрам, приведем таблицу смертности заключенных за 1940–1956 гг.:

Таблица 7. Смертность заключенных в системе ГУЛАГ, 1940–1956 гг.[493]

Как видим, в 1940 г. смертность заключенных в системе ГУЛАГ составила 2,72 % к числу заключенных. Мы не имеем никаких оснований предполагать, что среди эстонцев умерших было больше, чем среди заключенных других национальностей; следовательно, число умерших за год составило примерно 75 человек.

Число эстонцев в колониях за 1940 г., как уже говорилось, нам неизвестно. Известно, однако, что в 1941 г. соотношение эстонцев, заключенных в лагерях, к эстонцам, находящимся в колониях, составляло четырнадцать к одному. Поскольку в 1940 г. серьезных изменений в составе эстонцев-заключенных не наблюдалось (смертность, как мы помним, была относительно невелика, новых осужденных тоже немного), можно предположить, что соотношение эстонцев в ИТЛ и ИТК в 1940-м было таким же, как и в 1941-м. Следовательно, число заключенных в ИТК на начало года можно определить примерно в 200, а к концу года — в 210–220 человек.

Теперь учтем, что в новообразованной Эстонской ССР арестовывали не только эстонцев, но и проживавших там граждан других национальностей, в том числе русских. Определить численность этой категории не представляется возможным без обращения к документам органов госбезопасности ЭССР; по понятным причинам сделать этого мы не можем. Несомненно, однако, что эстонцы составляли большую часть арестованных и осужденных. С другой стороны, в лагеря попадали и эстонцы, арестованные в других областях СССР. Будем считать, что эти категории были примерно равны, и пренебрежем ими.

Таким образом, мы можем определить число жителей Эстонии, приговоренных в 1940 г. к заключению в лагерях и колониях, примерно в 150 человек.

Перейдем теперь к 1941 г. К концу года в ИТЛ и ИТК находилось 7052 эстонца. Годовая смертность заключенных в системе ГУЛАГ составила около 6,1 % от списочного состава; следовательно, общее количество заключенных-эстонцев вместе с умершими за 1941 г. может быть оценено в 7500 человек. Как мы помним, на начало года в лагерях и колониях имелось около 3 тысяч человек; следовательно, за год в систему ГУЛАГ поступало около 4,5 тысячи новых заключенных-эстонцев.

Итак, за весь 1941 г. в советские лагеря было отправлено 4,5 тысячи эстонцев. Однако, как уже говорилось, в этом разделе мы рассматриваем более узкий период: с июня 1940-го до середины июня 1941 г. Как известно, 14 июня 1941 г. была проведена масштабная депортация из Эстонии «антисоветского» и уголовного элемента. Эту тему мы будем рассматривать отдельно; пока же приведем лишь цифры: в результате депортации было арестовано 3178 человек, выслано — 5978[494]. Таким образом, из 4,5 тысячи арестованных в 1941 г. эстонцев большая часть — почти 3,2 тысячи — была отправлена в лагеря ГУЛАГа в результате июньской депортации и должна учитываться отдельно.

Таким образом, число жителей Эстонии, попавших в лагеря ГУЛАГа в январе — начале июня 1941 г., можно определить в тысячу человек, а общее число осужденных к заключению в период с июня 1940-го до начала июня 1941 г. — примерно в 1200 человек. В случае ошибки в наших расчетах это число может возрасти до 1,5 тысячи.

Окончательную ясность в этот вопрос может внести только привлечение новых документов союзного и республиканского НКВД — к сожалению, пока не введенных в научный оборот ни эстонскими, ни российскими историками. Однако даже из имеющейся статистики о наличии заключенных в ГУЛАГе понятно, что ни о трех, ни о четырех тысячах осужденных в июне 1940-го — начале июня 1941 г. граждан Эстонии речи не идет.

Упомянем о дальнейшей судьбе осужденных. В официальной эстонской историографии утверждается, что большая часть из них погибла в сибирских лагерях. Авторы «Белой книги», например, утверждают, что из арестованных в 1940–1941 гг. выжило лишь от 2 до 8 % заключенных-эстонцев[495]. Такого же мнения придерживаются и остальные историки: например, Март Лаар в своей книге рисует поистине апокалипсическую картину: «Большая часть заключенных, осужденных на тюремное заключение в России, скончалось в 1942–1944 гг. Дополнительные допросы и расстрелы продолжались и в лагерях. В некоторых лагерях органами госбезопасности готовились сфабрикованные материалы о заговорах и попытках к восстаниям, за которые люди, опять-таки, подвергались расстрелу. Из людей, арестованных в 1940–1941 гг., в живых осталось лишь около 5 %»[496].

Эти утверждения не соответствуют действительности. Статистические данные о численности эстонцев в лагерях и колониях ГУЛАГа в 1941–1944 гг. (см. табл. 6) явно противоречат утверждениям официальной эстонской историографии. На 1 января 1942 г. в системе ГУЛАГ, как мы помним, в общей сложности находилось более 7 тысяч эстонцев, а на 1 января 1944 г. — более 4 тысяч. Что и говорить, во время войны смертность среди заключенных ГУЛАГа действительно была очень велика — однако все же не так, как это описывается в официальной эстонской историографии.

Кроме того, следует помнить, что столь высокая смертность была обусловлена не злой волей Кремля — это был результат тяжелых и изнурительных испытаний военного времени, от которого страдали не только заключенные ГУЛАГа, но и все население Советского Союза.

1.6. Численность казненных

Теперь обратимся к числу приговоренных к высшей мере наказания — расстрелу. Как мы помним, согласно статистике деятельности органов НКВД, во всем Советском Союзе с июня 1940-го по июнь 1941 г. было расстреляно около 2–3 тысяч человек, а после оккупации Эстонии немецкими войсками сотрудники полиции и СД насчитали 623 казненных НКВД, включая расстрелянных во время войны[497]. Сопоставление этих данных позволяет предположить, что общее количество казненных за первый календарный год «советской оккупации» составляло несколько сотен человек.

В уже упоминавшейся коллективной работе «Обзор периода оккупации» помимо цифры в 1850 расстрелянных мы можем обнаружить гораздо более правдоподобные данные: «в 1940–1941 гг. особые трибуналы, действовавшие в Эстонии, приговорили к смерти по крайней мере 300 человек, примерно половину из которых — еще до начала войны»[498]. Далее авторы «Обзора» пишут, что смертные приговоры в Эстонии в 1940–1941 гг. выносились не гражданскими судами, а именно военными трибуналами — сначала трибуналом Ленинградского военного округа, а затем трибуналом войск НКВД Прибалтийского округа. При этом дела вместе с предложениями о наказании прокуратура направляла одновременно и трибуналам, и Особому совещанию НКВД СССР[499].

Таким образом, согласно авторам «Обзора», с июня 1940-го по июнь 1941 г. к высшей мере наказания в Эстонии были приговорены не 1950, а около 150 человек.

Неожиданное подтверждение этой цифре мы находим в книге Марта Лаара. «Если в 1940 г. известно лишь несколько случаев юридического убийства, — пишет Лаар, — то в 1941 г. количество людей, приговоренных к смерти, постепенно стало расти. В Эстонии самым известным местом приведения в действие смертных приговоров являлись дачи на участке бывшего банкира Клауса Шеэля, расположенном на Пирита-Косе, которые с апреля 1941 г. использовались как место расстрела и погребения. На участке Шеэля было найдено 78 трупов расстрелянных людей, большая часть жертв позднее была перезахоронена на кладбище Лийва. Возможно, что часть жертв была расстреляна еще в Патарейской тюрьме или во Внутренней тюрьме, и их трупы были позднее погребены на участке Шеэля»[500].

Как видим, здесь Лаар опровергает и самого себя, и остальных авторов официальных работ о советских репрессиях в Эстонии. Авторы «Белой книги», «Обзора» и «Рапортов» единодушно утверждают, что в 1940 г. было расстреляно от 250 до 330 человек, а Лаар пишет: «в 1940 г. известно лишь несколько случаев юридического убийства». Несколько, а не несколько сотен. И на территории основного захоронения расстрелянных за год «советской оккупации» было найдено 78, а не полторы тысячи тел.

Есть еще один любопытный момент: в 1996 г. все тот же Март Лаар вместе с еще одним эстонским историком Яаном Троссом издал в Стокгольме на эстонском языке книгу под названием «Красный террор», в которой были опубликованы списки эстонцев, казненных по приговору суда в 1940–1941 гг. В этих списках значится 179 человек[501].

Об адекватности этих цифр свидетельствует еще одно обстоятельство. Согласно документам НКГБ ЭССР, к 11 июня 1941 г. в республике проживало 367 членов семей участников контрреволюционных националистических организаций, главы которых осуждены к ВМН[502]. Сделав поправку на то, что часть членов семей осужденных к ВМН также арестовывалась, мы получаем все ту же цифру — около 150–200 расстрелянных.

Окончательно вопрос о численности осужденных к ВМН был закрыт в 2006 г., когда в приложениях к уже упоминавшейся статье эстонских историков М. Марипуу и А. Куусика был опубликован основанный на материалах Эстонского государственного архива детальный список граждан Эстонии, расстрелянных по приговору советских военных трибуналов в 1940–1941 гг[503].

В этом списке — 324 человека, 184 из которых были расстреляны до 22 июня 1941 г., а 140 — после. Из 184 человек, казненных до 22 июня 1941 г., двое был осуждены к ВМН в 1940 г. и 182 — в 1941-м. По национальному составу казненные распределяются следующим образом: 138 эстонцев (75 %) и 46 русских (25 %).

Конечно, казнь даже 184 невинных людей — преступление. Однако между 1950 и 324 расстрелянными все-таки существует весьма и весьма существенная разница — разница между политической ложью и исторической истиной. В конце концов, если бы разницы не существовало, авторам официальных работ о советских репрессиях в Эстонии не было бы нужды на порядок завышать численность расстрелянных. Кроме того, почему всех этих казненных следует считать невиновными?

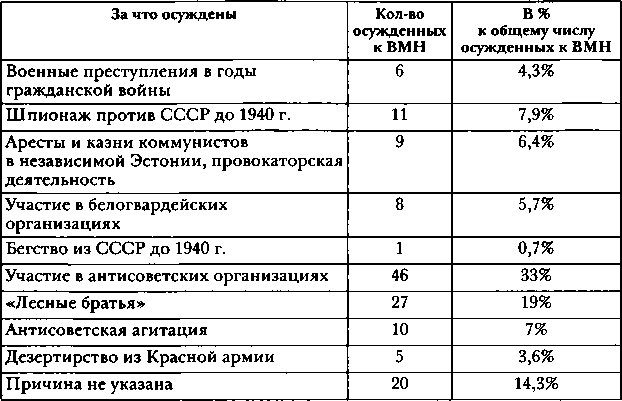

Не будем углубляться в дискуссии, казнили ли в СССР 1930-х — 1940-х гг. невиновных (безусловно, казнили) и каково было среди казненных соотношение виновных и невиновных. Подобные дискуссии интересны, но малопродуктивны. Давайте просто посмотрим, за что советские военные трибуналы в Эстонии приговаривали к ВМН (см. табл. 8).

Таблица 8. Состав преступления осужденных к ВМН граждан Эстонии, 1940 — июнь 1941 г.[504]

Приведем несколько конкретных дел.

Александр Пилтер и Вело Весило приговорены к ВМН 11 декабря 1940 г. военным трибуналом ПрибОВО за дезертирство из 22-го Эстонского стрелкового корпуса РККА и попытку побега в Финляндию.

Владимир Лебедев, осужден 5 января 1941 г. Белогвардейский офицер, воевал в армии Деникина, с 1932 г. — осведомитель эстонской тайной полиции в Петсери.

Арвед Лаане, командир 42-го стрелкового полка 22-го Эстонского корпуса. Похитил казенные деньги (5000 крон), пытался с ними скрыться, но был арестован в ресторане.

Питер Таранадо, бывший офицер царской армии, после революции — командир 2-го Петроградского полка Красной Армии. Перешел на сторону белых, воевал в армии генерала Юденича, в Эстонии сотрудничал с местной политической полицией, а во время советско-финской войны 1939–1940 гг. собирался отправиться в Финляндию, чтобы воевать с большевиками.

Эвальд Мадиссон, секретный агент эстонской тайной полиции, а после присоединения Эстонии к Советскому Союзу — секретный сотрудник НКВД. О том, что служил в тайной полиции, он, естественно от руководства НКВД утаил; кроме того, передавал начальству дезинформацию.

Ханс Педак, эстонский военный, кавалер Креста Свободы. В 1919 г. командовал подразделением, занимавшимся расстрелами военнопленных красноармейцев[505].

Как видим, основная масса смертных приговоров выносилась за «старые грехи»: военные преступления во время гражданской войны и репрессии против коммунистов. Назвать «необоснованными» большинство из этих приговоров проблематично. Исключение составляют приговоры, вынесенные за разведывательную деятельность против СССР: очевидно, что сотрудники эстонских разведорганов, которым выносились эти приговоры, были виновны лишь в выполнении своего служебного долга — если, разумеется, параллельно они не взаимодействовали с разведорганами третьих стран.

1.7. Выводы

Подведем предварительные итоги. В официальной эстонской историографии утверждается, что число арестованных граждан Эстонии в период с июня 1940-го по июнь 1941 г. составило от 7 до 8 тысяч человек, большая часть из которых была осуждена. Число приговоренных к расстрелу определяют в 1850–1950 человек.

При ближайшем рассмотрении, однако, выясняется интересный момент. Названные цифры восходят к данным действовавшей во время нацистской оккупации комиссии ZEV и уже поэтому выглядят сомнительными. Кроме того, эти цифры относятся ко всему периоду т. н. «первой советской оккупации» (с июня 1940-го по сентябрь 1941 гг.). Число же арестованных в довоенный период, по данным ZEV, составляет примерно 3–4 тысячи человек.

По понятным причинам в официальной эстонской историографии этот факт не афишируется — ведь эти данные опровергают концепцию «геноцида». О каком геноциде может идти речь, если из 1,1 миллиона граждан Эстонии были арестованы несколько тысяч? Тем более что среди арестованных было много русских?

Однако даже эти показатели репрессивной деятельности советских властей в Эстонии не соответствуют действительности. Это выясняется при сопоставлении их со статистикой НКВД, опубликованной российскими учеными.

На самом деле за период с июня 1940 г. по сентябрь 1941 г. в Эстонии было приговорено к заключению в лагерях и колониях ГУЛАГа не 7–8 тысяч человек, а около 1,7 тысячи[506]. Число осужденных к ВМН за тот же период составило не 1950–1850, а около 400 человек[507].

Реальное число осужденных в довоенный период также значительно отличается от данных ZEV. По данным ZEV, с июня 1940-го по июнь 1941 г. в Эстонии было арестовано около 3–4 тысяч человек, большинство из которых было осуждено. Однако на самом деле число приговоренных к заключению в системе ГУЛАГа составило около 1350 человек. К ВМН было осуждено 184 человека.

Таким образом, к заключению в лагерях ГУЛАГа и ВМН было осуждено примерно 0,15-0,2 % населения республики. Следовательно, вопреки утверждениям официальной эстонской историографии, репрессии как «первой советской оккупации», так и ее предвоенного периода невозможно рассматривать как геноцид.

Глава 2 ИЮНЬСКАЯ ДЕПОРТАЦИЯ 1941 г.

2.1. Официальная эстонская версия

14 июня 1941 г. в Эстонии, как и в остальных Прибалтийских республиках, была проведена операция по выселению в отдаленные районы СССР «антисоветского и уголовного элемента». Вне всякого сомнения, это была самая масштабная репрессивная акция со времени вхождения Эстонии в состав Советского Союза; достаточно сказать, что число арестованных в ходе июньской депортации значительно превысило число арестованных за весь предыдущий год. А ведь кроме арестованных были еще и ссыльные…

Неудивительно, что тема июньской депортации пользуется особой популярностью у эстонских историков и политиков.

Утверждается, что депортацию из Эстонии советские власти начали готовить то ли в первые дни после присоединения республики к СССР, то ли еще раньше. В качестве причины депортации называется желание Кремля «создать среди народа чувство постоянного страха и повиновение правящему режиму»[508]. Согласно утверждениям официальной эстонской историографии, сама депортация проводилось с крайней жестокостью, сопровождалась расстрелами и массовой гибелью депортируемых — как в пути, так и в ссылке.

«Кульминацией геноцида первого года советской оккупации стала массовая депортация 14 июня 1941 г., - говорится в «Белой книге». — В Сибирь, в окрестности Новосибирска и Кирова, в нечеловеческие условия были насильственно вывезены умирать тысячи эстонских семей, в том числе младенцы, старики и беременные женщины… Проведенная 14 июня 1941 г. массовая депортация представляла собой совершенное советским правительством преступление, не имеющее срока давности — геноцид против эстонского народа»[509].

С этой точкой зрения согласен и Март Лаар. «Крупнейшим актом геноцида или народоубийства стала высылка семей в Сибирь в рамках начавшегося 14 июня 1941 г. процесса принудительного переселения», — утверждает он[510].

Как видим, депортацию 1941 г. называют актом геноцида; однако соответствует ли это действительности?

2.2. Численность депортированных

Прежде всего, разберемся с численностью депортированных. В официальной эстонской историографии единодушия по этому вопросу не наблюдается.

В «Белой книге» говорится о 9267 депортированных[511]. Март Лаар приводит похожую цифру — 9254 депортированных[512]. Зато в «Рапортах» комиссии историков при президенте Эстонии приводятся принципиально иные данные: «14 июня 1941 г. более 10 000 человек (по некоторым данным 10 861) были депортированы из Эстонии целыми семьями»[513]. Авторы «Обзора периода оккупации» даже не пытаются разрешить это противоречие. «Точное количество людей, депортированных в июне 1941 г., назвать сегодня невозможно, — пишут они. — По различным данным, это число составляли от 9000 до 10 000 человек»[514].

В чем же причина этих расхождений?

И Март Лаар, и авторы «Белой книги», и авторы «Рапортов» используют один и тот же источник: поименные списки Эстонского бюро регистра репрессированных (ERRB). Однако используют они их по-разному.

Авторы «Белой книги» и Лаар учитывают лишь тех, кто был депортирован в ходе операции 14 июня[515]. Авторы «Рапортов» поступили менее добросовестно: в цифру 10 861 депортированных ими включены не только депортированные семьи, а еще и дети, родившиеся в депортации, и даже те, кто был включен в списки депортированных, но депортирован не был[516].

Март Лаар и авторы «Белой книги» не решаются серьезно завышать число депортированных по вполне уважительной причине. Дело в том, что проблема депортации 1941 г. из Прибалтики вообще и из Эстонии в частности достаточно хорошо исследована российскими историками. Итоговая статистика депортационной операции 1941 г. приводится в направленной Сталину докладной записке наркома НКГБ СССР Меркулова от 17 июня 1941 г. Этот документ давно опубликован и хорошо известен историкам.

«Подведены окончательные итоги операции по аресту и выселению антисоветского, уголовного и социально опасного элемента из Литовской, Латвийской и Эстонской ССР, — сообщается в записке. — По Эстонии: арестовано 3178 чел., выселено 5978 чел., всего репрессировано 9156 чел.»[517].

Как видим, цифры «Белой книги» и М. Лаара лишь незначительно превышают данные, содержащиеся в докладной наркома госбезопасности СССР Меркулова. Зато количество депортируемых по версии «Рапортов» явно неадекватно и превышает данные Меркулова практически на две тысячи.

О показательной манипуляции цифрами можно судить еще по одному примеру. Среди 3178 арестованных во время депортационной операции были офицеры 22-го эстонского территориального стрелкового корпуса РККА. В «Обзоре периода оккупации» утверждается, что число арестованных в рамках депортации эстонских офицеров составило около 300 человек[518].

Эта цифра не соответствует действительности. Еще раз обратимся к докладной Меркулова: «Бывших офицеров литовской, латвийской и эстонской армий, служивших в территориальных корпусах Красной армии, на которых имелся компрометирующий материал, арестовано — 833, в том числе по Литве — 285, по Латвии — 424, по Эстонии — 224»[519]. Как видим, авторы «Обзора» завышают реальное число арестованных эстонских офицеров примерно в полтора раза.

К сожалению, именно завышенные цифры депортированных пользуются наибольшей популярностью среди эстонских политиков. Например, посол Эстонии в России Тийт Матсулевич заявил в интервью газете «Известия» следующее: «Наверное, вообще неэтично ссылаться на количественные показатели. 14 июня 1941 г. из нашей страны вывезли более 10 тысяч человек»[520].

На самом же деле из Эстонии было депортировано не «более 10 тысяч», а «более 9 тысяч», что в процентном отношении составляло менее 1 % от населения республики.

2.3. Кто подлежал депортации

Данные о численности депортированных делают крайне сомнительными попытки отождествить июньскую депортацию с геноцидом. Даже самому пристрастному человеку понятно, что насильственная высылка менее 1 % населения не может быть названа «народоубийством».

Не желая отказываться от идеи «геноцида», представители официальной эстонской историографии пытаются доказать, что, хотя собственно депортации были подвергнуты немногие, под угрозой выселения находилась значительная часть населения Эстонии. Например, Март Лаар утверждает, что «по директиве, составленной в 1941 г. органами советской госбезопасности, принудительной высылке со вновь присоединенных территорий СССР подлежали все члены бывшего правительства, крупнейшие государственные чиновники и представители суда, военнослужащие высших чинов, члены политических партий, члены добровольных организаций по защите государства, члены студенческих организаций, люди, активно участвовавшие в вооруженном сопротивлении против советских властей, полицейские и члены военизированной организации Kaitseliit (Союз защиты), представители зарубежных фирм и вообще все, кто имел хоть какие-то связи с заграницей (в т. ч. филателисты и интересующиеся эсперанто), а также крупнейшие предприниматели и банкиры, церковнослужащие и члены Красного Креста. В общей сложности, в данную категорию входило 23 % всего населения Эстонии»[521].

Это утверждение М. Лаара является явной и несомненной ложью. Давайте обратимся к ключевому документу депортации — постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 16 мая 1941 г.

«В связи с наличием в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР значительного количества бывших членов различных контрреволюционных националистических партий, бывших полицейских, жандармов, помещиков, фабрикантов, крупных чиновников бывшего государственного аппарата Литвы, Латвии и Эстонии и других лиц, ведущих подрывную антисоветскую работу и используемых иностранными разведками в шпионских целях, ЦКВКП(б) и СНК СССР постановляют:

1. Разрешить НКГБ и НКВД Литовской, Латвийской и Эстонской ССР арестовать с конфискацией имущества и направить в лагеря на срок от 5 до 8 лет и после отбытия наказания в лагерях сослать на поселение в отдаленные местности Советского Союза следующие категории лиц:

а) активных членов контрреволюционных организаций и участников антисоветских националистических белогвардейских организаций (таутинники, католическая акция, шаулисты и т. д.);

б) бывших охранников, жандармов, руководящий состав бывших полицейских и тюремщиков, а также рядовых полицейских и тюремщиков, на которых имеются компрометирующие их материалы;

в) бывших крупных помещиков, фабрикатов и крупных чиновников бывшего государственного аппарата Литвы, Латвии и Эстонии;

г) бывших офицеров польской, литовской, латвийской, эстонской и белой армий, на которых имеются компрометирующие материалы;

д) уголовный элемент, продолжающий заниматься преступной деятельностью.

2. Разрешить НКГБ и НКВД Литовской, Латвийской и Эстонской ССР арестовать и направить в ссылку на поселение в отдаленные районы Советского Союза сроком на 20 лет с конфискацией имущества следующие категории лиц:

а) членов семей указанных в п. 1. - “а”, “б”, V, V категорий лиц, совместно с ними проживающих или находившихся на их иждивении к моменту ареста;

б) членов семей участников к.-р. националистических организаций, главы которых перешли на нелегальное положение и скрываются от органов власти;

в) членов семей участников к.-р. националистических организаций, главы которых осуждены к ВМН;

г) лиц, прибывших из Германии в порядке репатриации, а также немцев, записавшихся на репатриацию в Германию и отказавшихся выехать, в отношении которых имеются материалы об их антисоветской деятельности и подозрительных связях с иноразведками.

3. Разрешить НКВД Литовской, Латвийской и Эстонской ССР выслать в административном порядке в северные районы Казахстана сроком на 5 лет проституток, ранее зарегистрированных в бывших органах полиции Литвы, Латвии, Эстонии и ныне продолжающих заниматься проституцией.

4. Рассмотрение дел на лиц, арестованных и ссылаемых согласно настоящему постановлению, возложить на Особое совещание при НКВД СССР…»[522]

Как видим, вопреки утверждениям М. Лаара, высылке не подлежали члены политических партий, военизированных и студенческих организаций, служители церкви, члены Красного Креста и «вообще все, кто имел хоть какие-то связи с заграницей (в т. ч. филателисты и интересующиеся эсперанто)». Это утверждение эстонского историка является ложью. Полуправдой является утверждение о том, что высылке подлежали полицейские, тюремщики и офицеры; на самом деле эти категории депортировались только при наличии на них компрометирующих материалов. Если же мы обратимся к документам, то узнаем, что на многих тюремщиков и офицеров в НКВД ЭССР компромата не имелось.

Вот, например, хранящиеся в фондах Государственного архива РФ показания эстонца Карла Метса, до присоединения Эстонии к СССР служившего надзирателем в тюрьме города Выру: «Примерно в июле месяце 1941 г., после того, как части Красной Армии покинули гор. Выру, ко мне на квартиру зашел надзиратель Адер, который сказал мне следующее: “Пойдем работать обратно в тюрьму, там уже собираются старые работники”. Я послушал совета Адера и пошел в тюрьму, где меня принял временный директор тюрьмы Унде, который во время Советской власти работал начальником мастерских в тюрьме гор. Выру. Придя на работу в тюрьму, я там застал прежних надзирателей тюрьмы: Рохланд Кустава, Раудспе Ви-дрик, Нагби Бенегард, Симуль Ян, Потсен Август, Селль Яков, Рааг Эрих, Вяхи Юханес, Тоом Август»[523]. Как видим, изрядное число тюремщиков в городе Выру депортировано не было.

История Карла Метса не является единичной. В период независимости Эстонии в тюрьме города Таллина служил надзиратель Кристиан Паусалу, замеченный в жестоком обращении с заключенными. Как тюремщик, на которого имелся компромат, он в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 16 мая 1941 г. должен был быть депортирован. Однако Паусалу не только не подвергся высылке и аресту, но даже был призван в армию после начала Великой Отечественной войны[524].

2.4. Численность подлежавших депортации

Очевидной ложью является также утверждение М. Лаара, что в категорию подлежащих депортации входило 23 % населения Эстонии. Категории населения, подлежащие депортации, практически полностью совпадают с категориями учтенного антисоветского и уголовного элемента в справке НКГБ СССР от 5 июня 1941 г. Вот этот документ:

«СВЕДЕНИЯ о количестве учтенного антисоветского и социально-чуждого элемента по НКГБ Литовской, Латвийской и Эстонской ССР

Примечание:1. По Литовской ССР сведения даны по состоян. на 3/VI.

По Латвийской и Эстонок. ССР — на 26/У

2. В графе 10 по Латвийской ССР включены и немцы, отказавшиеся выехать в Германию.

3. В графе 5 по Эстонской ССР включены проститутки.

Нач. 3-го. отд. 4-го отдела 3-гоуправл. НКГБ СССР Ст. лейтенант гос. безопасности РУДАКОВ». [525]

Как видим, к началу июня 1941 г. общая численность учтенного антисоветского и социально-чуждого элемента в Эстонии составляла 14 471 человек, что составляет около 1,3 % населения Эстонии — а вовсе не 23 %.

Авторы официальных работ по истории советских репрессий в Эстонии осведомлены как о существовании справки НКГБ СССР от 5 июня 1941 г., так о ее содержании. Однако в «Белой книге» этот документ почему-то выдается за «плановое задание депортации» — дескать, Кремль распорядился выселить все 14,5 тысячи человек, значащихся в справке [526].

На самом же деле далеко не все политически неблагонадежные подлежали депортации. Это хорошо видно из документов, хранящихся в Центральном архиве ФСБ. Начиная с 6 июня 1941 г. НКГБ и НКВД Эстонии ежедневно высылали в Москву телефонограммы, в которых указывалось число выявленного и намеченного для депортации антисоветского и уголовного элемента по состоянию на 24:00 предыдущего дня. Дело в том, что сведения, приведенные в «Справке о количестве учтенного антисоветского и социально-чуждого элемента по НКГБ Литовской, Латвийской и Эстонской ССР», носили весьма приблизительный характер. Для повседневной деятельности органов НГКБ этого, может быть, и было достаточно, однако для проведения масштабной депортационной акции были необходимы максимально точные цифры.

Согласно первой телефонограмме от 6 июня 1941 г., НКВД и НКГБ ЭССР выявили 9205 подлежавших депортации представителей антисоветского и уголовного элемента, 2721 из которых предполагалось арестовать, а 6484 — выселить. По категориям намеченные к депортации распределялись следующим образом (см. табл. 9).

Таблица 9. Численность намеченных к депортации из Эстонии по состоянию на 6 июня 1941 г.[527]

Телефонограммы с постепенно увеличивавшимися цифрами намеченных к депортации из Эстонии направлялись в Москву ежедневно. Окончательные данные были переданы за два с половиной дня до начала операции, ранним утром 12 июня (см. табл. 10).

Таблица 10. Численность намеченных к депортации из Эстонии по состоянию на 24:0011 июня 1941 г. [528]

Дальнейших телефонограмм из Таллина о численности намеченных к депортации в Центральном архиве ФСБ не обнаружено; впрочем, из хранящейся в Государственном архиве Российской Федерации записки замнаркома внутренних дел СССР В.В. Чернышова замнаркому НКГБ СССР И.А. Серову об эшелонной разнарядке по репрессируемым элементам от 13 июня 1941 г. видно, что число намеченных к депортации из Эстонии было еще немного увеличено и составило 11102 человека [529]. Казалось, это была окончательная.

Однако в период с 12 по 14 июня что-то произошло. Это четко прослеживается по документам НКГБ ЭССР. Еще 11 июня из Эстонии планировалось депортировать 11 033 человека. А в день проведения операции, 14 июня, план был уже другой: депортировать 9596 человек, почти на 1,5 тысячи меньше[530]. Кто принял решение об уменьшении количества депортируемых, к настоящему времени остается неизвестным, однако факт принятия такого решения налицо.

Как видим, численность намеченных к депортации из Эстонии постоянно корректировалась то в сторону уменьшения, то в сторону увеличения. Однако даже максимальное число намеченных к депортации никогда не достигало 23 % населения Эстонии. Ошибочным оказывается и утверждение авторов «Белой книги» о том, что «плановое задание на депортацию» составляло около 14,5 тысячи человек. На самом деле окончательное число намеченных к депортации из Эстонии было в полтора раза меньше — не 14 471, а 9596 человек.

2.5. Количество убитых при депортации

В официальной эстонской историографии утвердилось мнение; что депортация сопровождалась расстрелами депортируемых. «Несколько сотен из них были убиты еще до отправки, мужчины арестованы и отправлены в трудовые лагеря, женщины и дети — депортированы», — говорится в работе, изданной таллинским Музеем оккупации[531].

В размещенной на сайте все того же Музея оккупации статье Ханнеса Вальтера мы читаем: «14 июня 1941 г. на поселение было выслано более 10 тысяч человек. Около 2200 было казнено на месте»[532]. Ставки, как видим, растут: оказывается, на месте было убито не «несколько сотен», а более 2 тысяч.

Обратившись к документам, мы обнаруживаем, что ни «нескольких сотен», ни «2200» убитых при депортации не существовало в природе. Возьмем уже упоминавшуюся докладную записку наркома госбезопасности СССР Меркулова: «Подведены окончательные итоги операции по аресту и выселению антисоветского, уголовного и социально опасного элемента из Литовской, Латвийской и Эстонской ССР… Во время проведения операции имели место несколько случаев вооруженного сопротивления со стороны оперируемых, а также попыток к бегству, в результате которых убито 7 чел., ранено 4 чел. Наши потери: убито 4 чел., ранено 4 чел.»[533]. Как видим, в ходе депортации были убиты 7 человек во всей Прибалтике, а не несколько сотен в одной Эстонии. Что же касается Эстонии, то здесь при попытке сопротивления представителям НКВД было убито два и ранен один человек[534].

2.6. Гибель депортируемых при перевозке

Весьма популярным в официальной историографии является утверждение о том, что условия перевозки депортируемых вызвали массовую смертность. «Всего для проведения операции было запасено 490 вагонов, — пишет, к примеру, Март Лаар. — Депортирующие действовали с необычной жестокостью, так, в переполненные с ног до головы вагоны заталкивались также беременные женщины и смертельно больные старики»[535]. Что же подразумевается под переполненными «с ног до головы» вагонами? Лаар уточняет: людей из Эстонии увозили в вагонах для скота, причем «в каждый вагон было размещено 40–50 переселенцев»[536].

В еще более черных красках проведение депортации описал в 70-х гг. XX в. «президент Эстонии в изгнании» Август Реи: «Депортируемым приказывали сесть в грузовики и ехать по направлению к железнодорожной станции, где их ожидали вагоны для скота с заколоченными окнами. В полу вагонов были отверстия, которые должны были служить уборной. На станциях мужчин и женщин разделяли и помещали в разные вагоны. В один вагон заталкивали до 40 человек, вагоны были так переполнены, что людям приходилось по очереди ложиться на пол, чтобы поспать. Двери “загруженного” вагона запирались снаружи железной скобой. Поезда сопровождались энкаведешниками и солдатами Красной Армии, по три дня стояли на станциях, пока офицеры НКВД готовили свой отчет. Все это время депортируемые не получали ни воды, ни пищи. Некоторые взяли с собой еду, но того, что не будет даже воды, никто не предвидел. Изнемогая от жажды под горячим летним солнцем, люди тянули руки через железные прутья окон, умоляя дать им поесть, а чаще — попить. Их мольбы не находили отклика, стража отказывалась открывать двери или передавать воду в окно. Некоторые от жары и жажды теряли рассудок, маленькие дети умирали, беременные женщины раньше времени рожали детей на грязном полу вагонов, но охранники этого не замечали. Не убирали ни трупов, ни сумасшедших. Лишь несколько дней спустя, когда поезда уже пересекли эстонскую границу, в первый раз были открыты двери, и узникам дали немного воды и жидкого супа»[537].

Это красочное описание до сих пор воспроизводится в работах эстонских авторов[538]. Однако прежде чем ужасаться жестокости советских оккупантов, зададимся вопросом: откуда Август Реи об этом всем мог знать? Ведь хорошо известно, что бывший посол Эстонии в Советском Союзе Реи еще в июле 1940-го бежал в Швецию и с тех пор в Эстонии не появлялся. Описанные им ужасы не могут рассматриваться как свидетельство очевидца.

Для того чтобы понять реальные условия перевозки депортируемых, прежде всего следует обратиться к хорошо известной эстонским историкам «Инструкции начальникам эшелонов по сопровождению заключенных из Прибалтики». В связи с важностью этого документа (и, разумеется, понимая неизбежную дистанцию между любыми инструкциями и реальностью, но учитывая также, что дистанция эта не может быть слишком велика) мы приведем его полностью.

«ИНСТРУКЦИЯ НАЧАЛЬНИКАМ ЭШЕЛОНОВ

ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ПРИБАЛТИКИ

1. Для сопровождения эшелонов заключенных группы “А” и “Б” к месту назначения на каждый эшелон выделяются распоряжением УКВ НКВД СССР:

а) начальник эшелона (из командиров конвойных войск НКВД)

б) врач -1, мед фельдшер -1 (распоряжением НКВД) и конвой в составе 39 человек (из состава конвойных войск).

2. Заключенные подразделяются на две группы “А” и “Б”.

В группу “А” входят все главы семей, члены их по указанию НКВД-НКГБ с отметкой в личном деле.

Группа "Л" конвоируется конвоем, в составе 65 чел. Прием их производится на пунктах концентрации по отдельному акту, составленному в 2-х экз.

В группу “Б” входят все члены семей по указанию НКВД и НКГБ с отметкой в личном деле.

Группа “Б” конвоируется конвоем в составе 30 чел. Прием их конвоем производится на первичных станциях от представителей НКВД-НКГБ без личных дел по списку. Личные дела ведутся представителем НКВД-НКГБ на пункты концентрации, где окончательно сдается весь состав эшелона с личными делами начальнику конвоя. Акт составляется в 3-х экз., один в НКВД, один для сдачи в месте назначения и один для конвойных войск.

ПРИМЕЧАНИЕ: Охрана вагонов с заключенными на местах и прием осуществляются конвоем, согласно УСКВ СССР по окончании приема.

3. Заключенных с первичных пунктов, конвой совместно с представителями НКВД и НКГБ конвоирует на пункты концентрации согласно схемы, где формирует общий эшелон в составе 50–55 вагонов.

4. Отправка заключенных к месту назначения производится эшелонами в составе, оборудованных по летнему для людских перевозок, в том числе для конвоя — один оборудованный санизолятор и один вагон-ларек.

В каждый вагон с отметкой “Б” помещается 30 чел. взрослых и детей с их имуществом.

Главы семей по отметке НКВД-НКГБ помещаются в отдельном вагоне с отметкой “А” и следуют отдельным эшелоном.

Для громоздких вещей на каждый эшелон выделяется по 2 товарных вагона.

5. Заключенным разрешается брать с собой следующее имущество и мелкий хозяйственный инвентарь: 1) одежда, 2) белье, 3) обувь, 4) постельная принадлежность, 5) посуда столовая (ложки, ножи, вилки), чайная и кухонная, ведра, 6) продовольствие, 7) мелкий хозяйственный и бытовой инструмент, 8) деньги (сумма не ограничивается) и бытовые ценности (кольца, часы, серьги, браслеты, портсигары и т. п.), 9) сундук или ящик для упаковки вещей. Общий вес указанных вещей не должен превышать 100 кгр. на семью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Громоздкие вещи, в том числе хозяйственный инвентарь, перевозятся в специально выделенных вагонах.

6. Начальник эшелона принимает заключенных группы “Б” без личного обыска и досмотра вещей по именному списку и личные документы на них по описи от местных органов НКВД, размещает заключенных по вагонам — семьями.

Группа “А” — НКГБ обыскивается в вагонах после посадки.

После приема заключенных в эшелон, начальник эшелона полностью отвечает за состояние эшелона и доставку всех принятых к месту назначения.

7. Начальник эшелона предупреждает заключенных о том, что при попытке к побегу охраной эшелона будет применено оружие. Против женщин и детей оружие применять воспрещается.

8. В случаях тяжелых заболеваний заключенных в пути — начальник эшелона передает больных через местные органы УНКВД на излечение в ближайшие пункты органов здравоохранения, о чем составляет соответствующий акт и сообщает в Главное Управление НКВД СССР.

При обнаружении случаев эпидемических заболеваний начальник эшелона отцепляет соответствующий вагон и оставляет для карантина под наблюдением местного органа НКВД, о чем доносит в Главное Управление НКВД СССР.

9. На оплату расходов, связанных с сопровождением заключенных (питание, телеграфные и др. расходы) НКВД УССР и НКВД БССР выделяют начальнику эшелона под отчет денежный аванс, в том числе на питание заключенных по 3 р. 50 к. на человека в сутки.

10. В пути следования по жел. дороге заключенные группы “Б” получают бесплатно один раз в сутки горячую пищу и 800 грамм хлеба на чел.

Горячая пища и хлеб выдаются в железнодорожных буфетах треста ресторанов и буфетов НКГорга СССР.

Для получения питания, начальник эшелона за 24 часа до прибытия на станцию телеграфно сообщает директорам буфетов станции и соответствующим ДТО НКГБ по форме: “Приготовьте эшелону переселенцев НКВД ‘Литер’Ко… число… часам… обедов… кгр. хлеба — начальник эшелона — подпись”.

Обеды выдаются на вынос в собственной посуде заключенных. Для получения обеда и кипятка, начальник эшелона выделяет необходимое количество людей из заключенных группы “В” с каждого вагона под наблюдением сопровождающих из состава конвоя.

После выдачи обедов, начальник эшелона производит расчеты за отпущенное питание заключенным по счетам ресторана или буфета.

11. Проверка наличия заключенных по вагонам производится не реже одного раза в сутки. Группа “А” содержится на общих основаниях с заключенными.

12. О движении и местонахождении эшелона и его состоянии — начальник эшелона ежедневно доносит по телеграфу в Главное Управление НКВД СССР и Управление Конвойных Войск НКВД по форме: “Москва, Главное Управление НКВД СССР и Управление Конвойных Войск НКВД эшелон Ко… проследовал станцию… тогда-то… подпись”.

О всех важных происшествиях, имевших место в пути следования (побеги, заболевания, перебой с питанием и т. п,), начальник эшелона немедленно доносит в Главное Управление НКВД СССР и в ближайший ДТО НКВД.

13. Начальники эшелонов в пути следования за содействием обращаются в транспортные органы НКВД и железнодорожную милицию.

14. По прибытии на станцию назначения — начальник эшелона сдает людей в вагонах представителю местного отдела или управления НКВД по акту с приложением именного списка и личных дел заключенных по описи. Акт составляется в 3-х экз. за подписями: принимающего, сдавшего и сопровождающего эшелон врача.

Один экземпляр акта направляется в отдел трудовых поселений ГУЛАГ в НКВД СССР, второй экземпляр передается представителю местного органа НКВД (принимающему) и третий экземпляр остается на руках у начальника эшелона для отчета»[539].

Читая «Инструкцию», следует помнить об одном важном обстоятельстве. Этот документ не вполне достоверен с источниковедческой точки зрения — публикуя его, эстонские историки ссылаются не на архивные фонды, а на тартускую газету «Postimees» за 13 июня 1942 г. Таким образом, мы имеем дело с документом, захваченным немцами и потом прошедшим через руки пропагандистов доктора Геббельса. Соответственно, никто не может поручиться, что в документе нет внесенных немцами искажений[540].

Однако даже в этом виде «Инструкция» совершенно явно рисует картину, отличную от утвердившейся в официальной эстонской историографии. Эстонские авторы утверждают, что в один вагон помещалось то ли 40, то ли 50 депортируемых. Однако в «Инструкции» четко говорится: «В каждый вагон с отметкой “Б” помещается 30 чел. взрослых и детей с их имуществом».

Далее, согласно «Инструкции» заболевания депортированных являются «важными происшествиями», о которых следует немедленно доносить в центр. Каждый эшелон сопровождают медработники, а при серьезном заболевании депортируемых снимают с поезда и передают на лечение в местные больницы. Все это явно противоречит заявлениям о массовой гибели среди депортируемых.

Не соответствует реальности и утверждение о том, что депортированных не кормили. Читаем «Инструкцию»: «В пути следования по жел. дороге заключенные группы “Б” получают бесплатно один раз в сутки горячую пищу и 800 грамм хлеба на человека». Заключенные группы «А», по всей видимости, питались в соответствии с тюремными нормами. Перебои с питанием опять-таки расцениваются как «важные происшествия», о которых следует докладывать в центр.

Характерно еще одно положение «Инструкции»: «Против женщин и детей оружие применять воспрещается».

Ну и, конечно, речь не идет о каких бы то ни было «вагонах для скота». В «Инструкции» об этом говорится совершенно четко: «Отправка заключенных к месту назначения производится эшелонами в составе, оборудованных по-летнему для людских перевозок».

Тут, правда, могут возразить, что «Инструкция» могла не исполняться. Посмотрим, как обстояло дело на практике, обратившись к документам, чья подлинность неоспорима.

Начнем, опять-таки, с количества людей, перевозимых в одном вагоне. Как пишут эстонские историки (и это подтверждается документами, хранящимися в российских архивах), для депортируемых из Эстонии было подготовлено 490 вагонов. Если бы в каждом вагоне перевозили 40–50 человек, то общее количество депортированных составило бы 20–25 тысяч человек — очевидно фантастическая цифра. Впрочем, если в каждом из 490 вагонов находилось по 30 человек, как указывается в «Инструкции», то мы все равно получим неправдоподобное общее число депортированных — около 15 тысяч (реальное число депортированных составило, как мы помним, 9156 человек).

Дело в том, что цифра в 490 вагонов — общая; она включает в себя и вагоны «для людских перевозок», и грузовые вагоны. Для того чтобы понять, сколько вагонов было грузовыми, обратимся к документам. Согласно «Инструкции», на один эшелон из 50–55 вагонов полагалось иметь 2 товарных вагона. Однако непосредственно перед депортацией число товарных вагонов было увеличено — в связи с существенным увеличением веса имущества, которое депортируемые могли взять с собой. Согласно указанию НКВД СССР от 21 апреля 1941 г. высылаемые семьи получили право взять с собой к месту не по 100 кг на семью, как это указывалось в «Инструкции», а по 100 кг на каждого члена семьи, включая детей[541]. Естественно, что грузовых вагонов понадобилось больше.

Согласно «Смете расходов по переселению с территорий Прибалтики и Молдавии» от 11 июня 1941 г., для перевозок имущества депортируемых выделялось по 7–8 вагонов на эшелон[542]. Из Эстонии было отправлено 10 эшелонов, общее число товарных вагонов в которых можно определить примерно в 75 единиц.

Таким образом, из 490 подготовленных для депортации вагонов 415 (85 %) были пассажирскими и 75 (15 %) грузовыми. Соответственно, в каждом пассажирском вагоне планировалось перевезти не 30, как предписывала «Инструкция», а примерно 26–27 человек. Однако реальность разошлась с планами: из Эстонии было депортировано не 11 102, а 9156 человек — приблизительно по 22 человека на один пассажирский вагон. Конечно, это «средняя температура по больнице»; мы, к счастью, располагаем более конкретными данными.

Как отмечают эстонские исследователи, «депортированные были отправлены в район Новосибирска (233 вагона), Кирова на севере России (120 вагонов), Бабынино (57 вагонов) и Старобельска (80 вагонов)»[543]. В свою очередь, российские историки еще в 1990-х гг. ввели в научный оборот детальную информацию о движении эшелонов с депортированными (см. табл. 11). Сопоставим эти данные.

Таблица 11. Движение эшелонов с депортируемыми из Эстонии в июне 1941 г.[544]

*Эшелонная» численность депортированных несколько выше цифр, приведенных в докладной Меркулова. Это объясняется тем, что НКВД ЭССР использовало депортацию для пересылки ранее осужденных из эстонских тюрем в лагеря. В трех эшелонах, отправленных в Старобельский и Юхновский лагеря, кроме 3178 человек, арестованных 14 июня, находилось около 500 человек, осужденных в предыдущие месяцы.

Как мы помним, депортируемые разделялись на две категории: арестованных, которых направили в Старобельский и Юхновский лагеря, и ссыльных, которых вывезли в Новосибирскую и Кировскую области.

В Старобельский лагерь были направлены эшелоны № 290 и № 292, численность которых составляла соответственно 994 и 1028 человек. Общее количество вагонов в этих эшелонах, согласно данным эстонских исследователей, равнялось 80. Из 80 вагонов примерно 15 были грузовыми; соответственно, в каждом пассажирском помещалось примерно по 30 человек.

В Юхновский лагерь (на станцию Бабынино) был отправлен эшелон № 291 из 57 вагонов (из них 7 грузовые). Число перевозимых в эшелоне арестованных составляло 1666 человек, то есть примерно 33 человека на пассажирский вагон.

Для перевозки ссыльных в Новосибирскую область было выделено 4 эшелона (№ 286–289) в составе 233 вагонов, примерно 30 из которых были грузовыми. Общая численность выселяемых составляла 3593 человека. Соответственно, в каждом пассажирском вагоне размещалось около 18 человек.

Наконец, в Кировскую область были направлены два эшелона (№ 293–294) из 120 вагонов (в том числе около 15 грузовых). Общая численность выселяемых — 2303 человека. На один пассажирский вагон приходилось примерно по 22 человека.

Как видим, арестованные в ходе депортации перевозились примерно по 30–33 человека в вагоне. Выселяемые, среди которых были женщины и дети, перевозились в существенно лучших условиях — по 18–22 человека в вагоне. Утверждения о том, что в переполненные «с головы до ног» вагоны загонялось по 40–50 человек, являются ложными и не соответствуют ни запланированным при подготовке к депортации, ни реальным показателям.

Ложью является и утверждение, что депортированных перевозили в вагонах для скота. В полном соответствии с «Инструкцией» депортируемых везли в вагонах, «оборудованных для людских перевозок». Вот сделанное очевидцем описание подобного вагона: «В вагоне — железная печка, нары в три этажа, у задней стены складываются вещи»[545].

Теперь перейдем к беременным женщинам и смертельно больным старикам. Эстония была не первой республикой, из которой советской власти пришлось организовывать депортацию. Месяцем раньше, например, была проведена депортация семей оуновцев с Западной Украины. Там при проведении депортации больных не трогали[546] — как, впрочем, и в Латвии и Литве, где депортационная акция проводилась одновременно с эстонской[547]. Почему же в Эстонии должны были действовать иначе? В типовой инструкции по депортации специально указывалось: «Больные члены выселяемых семей временно оставляются на месте и по выздоровлении отправляются к месту выселения остальных членов семьи»[548]. Как свидетельствуют документы Центрального архива ФСБ, больных, оставленных на месте, оказалось 170 человек[549].

На случай же, если кто из депортированных заболеет в пути, в каждом эшелоне с выселяемыми имелся специальный санитарный вагон на пять коек и медперсонал. И если «Инструкцией» предусматривалось наличие в эшелоне врача и фельдшера, то в реальности кроме этих двоих каждый эшелон сопровождали также две медсестры[550].

Эстонские историки утверждают, что, вопреки инструкции, питание депортируемых обеспечено не было. «На самом деле никто не получил какого бы то ни было бесплатного питания и вследствие недостатка денег было трудно приобрести какую-нибудь еду в плохо снабжаемых вагонах-магазинах, — читаем мы в статье М. Марипуу и П. Касика. — Депортируемые были вынуждены полагаться на свою собственную провизию»[551].

Это утверждение противоречит имеющимся в нашем распоряжении документам. В Центральном архиве ФСБ хранится телефонограмма об организации питания депортируемых из Прибалтики, подписанная заместителем наркома внутренних дел Абакумовым. Ее содержание с некоторым поправками воспроизводит положения «Инструкции»: «Питание возложено на ж.д. буфеты, которые обеспечат раз в сутки горячей пищей стоимостью 3 руб. на человека, включая 600 гр. хлеба. Оплата наличными начальниками эшелонов, которым прошу выдать по[д] отчет необходимые средства на весь путь»[552].

Эти нормы в целом выполнялись; порою выселяемые даже выкидывали в окна вагонов казавшийся им «невкусным» хлеб. Об этом, в частности, упоминается в письме одного из депортированных. «Путь продолжался мимо Вологды, Кирова, Молотова, Свердловска. Это было то единственное время, когда кислый русский хлеб выбрасывался в окна…»[553]

Если мы еще раз обратимся к данным о движении эшелонов с депортируемыми из Эстонии (табл. 12), то получим исчерпывающий ответ на вопрос, имела ли место массовая смертность среди депортируемых. Рассмотрим несколько конкретных случаев. Вот эшелон № 286. 17 июня он был отправлен из Таллина, неделю спустя, 23 июня, прибыл в Новосибирск. При выезде из Таллина в эшелоне имелся 781 депортированный, по прибытию в Новосибирск — 778, трое сданы в пути.

Эшелон № 287 отбыл из Таллина 20 июня и из-за начавшейся войны добирался до Новосибирска две с половиной недели. При отправлении в эшелоне было 786 человек, по прибытии на место — 783, еще трое были сданы в пути. «Сданы в пути», кстати говоря, вовсе не значит «умерли». С поездов снимали либо в случае серьезной болезни, либо в случае какого-нибудь правонарушения.

А вот информация о тех эшелонах, которые перевозили не выселенных, а арестованных.

Эшелон № 290 из Таллина был направлен в Старобель-ский лагерь (Ворошиловградская область). Сколько из пункта назначения выехало, столько в пункт назначения и прибыло — 994 человека, которых потом тем же эшелоном отправили в Севураллаг.

Эшелон № 291 численностью в 1666 человек прибыл на станцию Бабынино Тульской области также без потерь, однако во время конвоирования в Юхновский лагерь при попытке к бегству был убит бывший офицер эстонской армии.

Так что распространяемые Департаментом прессы и информации МИД Эстонии заявления о том, что «люди стали умирать уже по дороге в Сибирь»[554], не соответствуют действительности. Массовой смертности среди высланных из Эстонии в пути не наблюдалось.

2.7. Судьба депортированных

Официальная эстонская историография утверждает, что большая часть депортированных впоследствии погибла. «Большинство депортированных было вывезено в Кировскую и Новосибирскую области, — читаем мы в «Обзоре». — Там от голода и болезней погибло около 60 % женщин и детей; более 90 % мужчин, арестованных и отправленных в ГУЛАГ, погибло или было убито»[555].

Однако подобные заявления выглядят предельно сомнительно.

Прежде всего не соответствует действительности утверждение, что всех мужчин арестовали, а женщин и детей — депортировали. Согласно постановлению ЦК ВПК(б) и СНК СССР от 16 мая 1941 г., аресту подлежали не мужчины вообще, а участники антисоветских организаций, «бывшие» и уголовники[556]. Среди этих категорий были и женщины: «Примерно 3000 мужчин и 150 женщин были отделены и других и помещены в лагеря», — читаем мы в «Рапортах»[557]. Точно так же высылке в отдаленные районы СССР подлежали не «женщины и дети», а члены семей арестованного антисоветского элемента[558]. Члены семей — это далеко не только женщины и дети; например, в Новосибирскую область в ходе июньской депортации из Эстонии было выслано 269 мужчин, 687 женщин и 663 ребенка[559].