Часть II. НЕЧАЯННЫЕ РАДОСТИ

К нему шли в горе, печали, радости за помощью и просто за советом. И он принимал всех — и старых, и молодых. Годы были трудные: артельное хозяйство — далеко не золотое дно, хотя и ценили рукотворные дела мастеров на вес золота. Артельных накоплений было всегда мало, чтобы оказать кому-то существенную помощь, несмотря на то что громкая слава была у артели.

К нему шли как к председателю, потому что знали: Иван Степанович Суслов не откажет, хотя малым, но поможет, пусть даже советом. Он слушал всех, а слушать он умел терпеливо, даже самые горькие попреки неправды выслушивал до конца, а потом молча ходил от стола к окну и обратно. Время от времени смотрел в окно, сосредоточивая мысль на чем-то, понятном только ему. Иногда посетителей долгое молчание председателя смущало, и, кто позастенчивее делали попытку уйти без ответа. И тогда слышали:

— Куда вы? Не торопитесь. Вы по делу пришли или ради безделья?

— По делу, Иван Степанович. Да, вы как-то про себя свистите, а о деле ни слова.

— Так вам дело нужно или слова?

— Знамо, дело.

— Ну, а если дело, нужно прежде обдумать, как его сделать. Так ли? Понятно, вот я за этим и пришел.

— Тогда садитесь и слушайте.

И садились, слушали, переспрашивали, спорили и, если была возможность, получали помощь или деловой совет. Если просьба была выше возможностей, то получали категорический отказ — в таких случаях он не тешил обещаниями. Ну, а если вопрос касался необоснованной клеветы и прямых выпадов против порядков в артельном хозяйстве, то клеветник получал такую разгромную отповедь, что у виновника терялось напускное красноречие и стоял он нем, как рыба. А председатель не смотрел уже в окно, хотя часто там вставали вечерние зори. Наступало какое-то внутреннее озарение, приходила убежденность коммуниста, и тогда он в упор смотрел на собеседника, сражая его новыми доводами.

Среднего роста, с интеллигентным лицом, с упрямой шапкой волос, он был прост в обращении с людьми до тех пор, пока дело не касалось принципиальных вопросов. Он не был физически сильным, но не казался и хилым, со временем даже раздобрел, появилась рыхлость, однако сила духа была в нем большая.

Иван Степанович Суслов — уроженец Мстеры, здесь он провел детство, годы учебы. Здесь постиг всю премудрость иконописного ремесла в отцовской мастерской (С. А. Суслова) и, хотя сам не стал иконописцем, хорошо знал быт, постановку дела в иконописных мастерских дореволюционной Мстеры. Многих мастеров он знал лично с детства.

Суслов прошел большой жизненный путь от рабочего до руководителя, хорошую практическую школу партийной работы. Это дало возможность ему как-то легко и просто прийти к руководству коллективом мстерских художников. Мы помним то первое перевыборное собрание артели в 1937 году, когда в состав нового правления вошел Иван Степанович. Надо было видеть лица старых мастеров — А. Ф. Котягина, А. И. Брягина, В. Н. Овчинникова, Е. В. Юрина и других, которые открыто рукопожатием выражали свое удовлетворение, поздравляя нового председателя. До Суслова талантливым председателем артели был Евгений Васильевич Юрин. Его уход с этой должности в связи с переездом в Федоскино оказался безболезненным для коллектива лишь потому, что к руководству пришел достойный преемник. Мастера еще теснее сплотились вокруг нового председателя: к нему шли за советом не только по вопросам быта, но и творческим. Так председатель постепенно превращался в наставника.

Имея от природы склонность к изобразительному искусству, он много читал, был сведущим человеком в области народного искусства и глубоко понимал основы местных иконописных традиций. Приходилось слушать Ивана Степановича в разной обстановке — на правлении артели, на художественных советах, на торжественных собраниях и просто в дружеских беседах, и всегда в нем поражало фундаментальное знание дела. Говорил он просто, немногословно, но емко и убежденно. С его мнением считались специалисты-искусствоведы высокого ранга. Для нас, молодых, тогда начинающих мастеров, его мнение было особо авторитетным. И если мы, дожив до старости, живем искусством, в этом большая заслуга Суслова.

В грозный 1941 год Иван Степанович ушел на фронт добровольцем. В 1942 году, после ранения, вернулся с искалеченной рукой и седой головой. И как прежде, только в более тяжелых условиях военного времени, руководил артелью.

Наши личные, более тесные отношения установились с 1946 года и продолжались до последних дней его жизни. Если бы я знал, что когда-то сделаю дерзкий шаг к написанию книги о Мстере, то многое, что слышал от него и что еще держала память об этом удивительном человеке, постарался бы записать. Теперь же, восстанавливая минувшее и довольствуясь скудными сведениями из личного архива Ивана Степановича, отваживаюсь дать представление о нем, как о человеке, искренне любившим народное искусство Мстеры.

Помню, в 1954 году наша страна готовилась торжественно отметить трехсотлетие воссоединения Украины с Россией. Художники Мстеры выполняли обширную серию работ, посвященных этой знаменательной дате. На один из художественных советов принес свое произведение И. Н. Морозов. Сюжетом послужило известное событие — обращение Богдана Хмельницкого к народу под Белой Церковью. Работа была сделана в декоративном плане на высоком профессиональном уровне. Восхищенные члены художественного совета поощрительно отзывались о ней. И вдруг — гром среди ясного дня! Дотошный и острый на мысль и язык И. К. Балакин заметил, обращаясь к Морозову:

— Иван Николаевич, дело-то происходило под Белой Церковью, а вы...

— А что — я? Ты что не видишь, что ли? И у меня белая церковь нарисована.

— Я не об этом. Белая Церковь — это место такое.

— А ты думаешь я не понимаю? Я под белой церковью и поставил Богдана. Церковь повыше, его пониже, а по краям — народ.

— Вы меня не понимаете, Иван Николаевич. Белая Церковь — это историческое место.

— Выходит только ты понимаешь, а я — что? В книге-то ясно написано — под Белой Церковью! — горячился Морозов.

Веселый спор имел серьезную подоплеку. Столкнулись две позиции, два противоположных взгляда на сущность мстерского искусства, явно конфликтующие между собой. Морозов воплотил в работе свой образ-представление о факте. Балакин звал к достоверной передаче исторического факта. Иван Степанович, внимательно слушая спорящих, спрятав улыбающиеся глаза под свои кустистые брови, решил спор в пользу Морозова.

— Не ломайте себя, Иван Николаевич, пишите как умеете и как чувствуете. Вы не Суриков, а Морозов, и оставайтесь им до конца. Наша правда в другом — она иносказательна.

У Суслова была определенная система взглядов на мстерскую живопись, которую он неустанно излагал в личных беседах с мастерами или в официальных докладах на совещаниях, конференциях по искусству. Например, о Палехе он говорил:

— Искусство Палеха нужно изучать, но оставаться при этом Мстерой. Для Мстеры характерны пейзажные композиции.

В его записках о пейзаже сказано: «До последних лет доминирующим фактором в мстерской миниатюре является пейзаж. На фоне красочного пейзажа обычно развертывалось то или иное действие. Превалировали бытовые, лирические сценки — рыболовы, охотники, пастушки, грибники, встречи, расставания и так далее. Но чем дальше, темы усложняются. Появляются произведения на колхозные, индустриальные темы, и к настоящему времени пейзаж уже не играет доминирующей роли, в целом ряде произведений основную роль играет действие. Нужно признать, что разработка пейзажных тем — одно из отрадных явлений, и отбрасывать его было бы неправильно»[8].

Часто ссылаясь на пейзажные работы Н. П. Клыкова, он говорил: «Кто внимательно всматривался в пейзажи Клыкова, тот не мог не любоваться их первозданной прелестью. С этой стороны наш пейзаж (конечно, в лучших вещах) реалистичен, он жизненен... Насыщенный богатой гаммой с множеством переходов и переливов сочных и свежих красок, он прелестен».

Иван Степанович требовал грамотного построения композиции, протестовал против излишней надуманности художественной формы, в особенности горок, иногда совершенно не к месту вписанных, чуждых остальной части пейзажа; требовал более правильного исполнения архитектурных форм, наличия неглубокой цветовой перспективы и высокой технической отработки: «Такой пейзаж должен жить и украшать наши изделия [...] Пусть пейзаж радует глаз нашего советского человека».

Отвечая на недоумения отдельных зрителей, он говорил:

— Приходится часто слышать, что в пейзаже многое не решено. Говорят, что трудно понять, какое дерево написано (береза или дуб). Дело в том, что пейзаж в нашей миниатюре не натурален, он далек от натурализма [...] и было бы очень странным, если бы наши художники пошли по пути рабского копирования природы [...] Наша задача — показать пейзаж во всем его очаровании, поэтической прелести и тем самым выявить всю красоту окружающей нас природы. Заставить зрителя полюбить ее, а это значит заставить его еще крепче полюбить свою родину.

Особый интерес представляют мысли Суслова о жизнеутверждающей природе мстерского искусства, о роли в нем цвета: «Как нам известно, одним из достоинств мстерской живописи является ее цветовая гамма (имеются ввиду более полноценные произведения) и прежде всего цветовая насыщенность, богатство цветовых переходов, звучная тональность и единство колорита. Но вот что досадно, — продолжал он, — за последнее время можно наблюдать затухание, угасание, принижение звучности цвета. Появление ненужной сероватости и, что особенно плохо, у нас это появилось с тех пор, как пошли разговоры о реализме. По мнению некоторых, не понимающих реализм, под ним подразумевается снижение цвета, его ослабление. Разберемся в этом вопросе. Когда наш художник пишет произведение на сказочную тему, он дает волю своей фантазии и получается красивое, сочное по цветовой гамме произведение. Но вот художник взялся писать миниатюру, темой которой являются, скажем, боевые действия на фронте Великой Отечественной войны. Зачастую при этом получается скучное, серенькое бесцветное произведение. При том автор наивно объясняет, что на фронте, дескать, все стараются прикрыть, замаскировать, чтобы врагу было меньше видно.

Так позволительно спросить, что за цель стояла перед художником: или написать радостное, бодрое, сильное произведение о войне и героизме наших бойцов или пособие по изучению маскировки на местности? Если второе — то это не наша задача.

Художнику необходимо помнить одно золотое правило: если не имеешь средств разрешить ту или иную тему — не берись ее решать. Значит необходимо делать выбор тем, исходя из имеющихся в твоем распоряжении средств и возможностей. Поэтому ссылка на реализм здесь совершенно не при чем.

Иногда спрашивают: почему пишут красную лошадь, ведь в природе таких не бывает? На этот вопрос можно тоже спросить: когда и в каких произведениях пишется красная лошадь? Красная лошадь пишется в большинстве случаев в сказках, а сказка есть сказка, там всякие чудеса бывают, и киты корабли глотают. Так почему красная лошадь не может рассматриваться как один из элементов сказки? И пишется она там, где красный цвет является выгодным и по содержанию, и живописно-необходим как цветовое пятно...

А позвольте спросить, почему Горький в своем «Буревестнике» написал: «Черной молнии подобный»? Ведь черной молнии не бывает? Это необходимо было для усиления впечатления, воздействия и выражения того или иного образа. И если это оправдано, то возможно прибегать к такому способу. Поэтому право решать, как писать, какими средствами пользоваться, мы оставляем за художником. Художник имеет в своем распоряжении богатые средства для выражения своих внутренних переживаний, своих заветных мечтаний в передаче окружающей действительности и ему дано право пользоваться этими средствами. Его задача — создавать животрепещущие, жизнерадостные, жизнеутверждающие произведения, удовлетворяющие наши эстетические потребности и отвечающие духу времени, и если он этого добьется, его совесть может быть спокойна».

Суслов не терпел профессиональной неграмотности. В частности, он замечал: «Основным недостатком мстерской миниатюры и многих в ней работающих художников является неправильный, неграмотный рисунок. Старые мастера, будучи иконописцами, самостоятельно почти не рисовали, они работали по припороху — готовому рисунку, многократно повторявшемуся в течение долгого времени. Наших же молодых художников мы плохо учим рисовать, и это является непростительной ошибкой и серьезным нашим недостатком. Но у старых мастеров недостатки рисунка особенно не выпирали потому, что они умели это по-своему делать. Они компенсировали в известной степени этот недостаток мельчайшей проработкой деталей рисунка, некоторой фантастичностью сюжета, виртуозностью техники, естественной для них наивностью решения.

У молодежи этих качеств нет, и для них тем более непростительно наличие такого серьезного недостатка. Зачастую искажения в рисунке, в особенности фигур, неправильное соотношение частей фигуры, сгибы в местах, где их не должно быть, неправдоподобные повороты стараются объяснить «особенностями мстерского стиля». Эти необоснованные ссылки необходимо категорически отмести [...] Никаким «стилем» прикрыть свою неграмотность в области рисунка никому не удастся».

В высказываниях Ивана Степановича улавливается горячее стремление как можно скорее изжить существующие недостатки, чувствуется живая заинтересованность в будущих судьбах искусства Мстеры, бойцовский настрой и желание как можно быстрее встать на один уровень с прославленным Палехом.

Большое значение Иван Степанович придавал форме изделий, их качеству. «Будет несомненно правильным сказать, что богатое разнообразие изделий из папье-маше должно быть обязательным для Мстеры. Мы должны делать ларцы и шкатулки, портсигары и пудреницы, чернильные приборы и пластины. Мы должны их делать маленькими и большими, различными по своей форме, но все это мы должны делать хорошо, со вкусом, с чувством меры, без аляповатости и уродливости, без лишних вывертов».

Думается, приведенные высказывания дают достаточное представление о роли и значении И. С. Суслова, серьезно и заинтересованно размышлявшего о дальнейшем развитии искусства Мстеры. Его замечания программны. Они не устарели, не утратили своего практического значения до настоящего времени, хотя были высказаны около тридцати лет назад.

Заботясь о благополучии художников, Иван Степанович добился начала строительства нового производственного корпуса.

В личном быту он был скромен, непритязателен к удобствам.

Как-то мы вместе поднимались по кривым ступеням лестницы на второй этаж его квартиры. Мимоходом я заметил:

Как вы ходите, Иван Степанович, по таким ухабам, того гляди ноги вывернешь?

— Каков хозяин, таковы и ворота, — отшутился он.

— У вас же целый цех столяров, могли бы поправить.

— Мог бы, но не могу, а у самого руки не доходят. Все некогда. А впрочем я не за этим вас позвал, чтобы попрекать меня неудобствами.

— Иван Степанович, — попробовал я объясниться.

— Ну, ладно. Это шутка. Вот посмотрите. Посоветоваться хочу.

И он поставил передо мной несколько работ, написанных маслом.

Работы были далеко не профессиональны, но выполнены душевно и с хорошим вкусом. Особенно тепло

была выполнена копия с картины Шурпина «Утро нашей Родины».

— Вы хотите моего совета, — начал я. — Трудно мне вам советовать, потому что все вы понимаете лучше меня. Нужен постоянный практический опыт. Для этого необходимо время, а у вас его нет.

— Верно, времени нет, а писать хочется!

А потом, как бы в оправдание, сказал:

— Я ведь не всем показываю, только близким.

Этой короткой исповедью открывалось сокровенное — чувство неудовлетворенности собой, искреннее желание быть художником. Он был скромен, бескорыстен. Всей своей жизнью он совершал подвиг. И окончил ее как боец на служебном посту. В 1960 году на одном из совещаний в Москве он выступал с пламенной речью в защиту мстерского искусства... В июньский солнечный день в правлении артели стояло много венков.

На поселковом кладбище, в сосновом лесу стоит мраморный обелиск, там еще мало бывает цветов, но их должно быть много. Живые остаются для того, чтобы помнить об ушедших. Мы как-то в благополучии жизни забываем об этом.

Не сразу откроется Евгению Васильевичу Юрину золотая роза. Путь к ней будет долгим и многотрудным.

Его детские годы проходили так же, как у многих других подростков дореволюционной Мстеры: учеба чередовалась с играми в козны (бабки), в чижик, в прятки. Летом удили рыбу, запускали «монаха» или гранатку (бумажного змея), купались, ловили рыбу корзиной в заводях и озерных калужинах, бочажках.

Отец Юрина Василий Степанович, как и большинство жителей Мстеры, из рода в род занимался иконописным ремеслом. Оно было основным источником существования большой семьи Юриных. По этому же пути пошли и дети.

После окончания сельской школы в 1909 году Е. В. Юрин поступил в иконописную школу, которую успешно закончил в 1913 году. Затем он работал по найму в иконописной мастерской Степана Алексеевича Суслова, одной из лучших в то время. Из нее вышли замечательные мастера иконописи: Александр Семенович Сеньков, Иван Александрович Фомичев, Иван Петрович Догадин.

Годы юности всегда быстротечны. Стремительно прошли они и для Юрина. Только в пору зрелости стал входить, погулять бы, порезвиться после изнурительной кропотливой работы, а тут на носу уже солдатчина. Но успел Евгений Васильевич побывать в компаниях молодых — на капустниках покормить девушек белой капустой, покатать мстерских барышень на качелях в пасхальную неделю. Нередко стоял он в погожие осенние вечера под окнами, когда начинались «засидки» мстерских вышивальщиц, слушая их напевные песни, а петь во Мстере умели и любили. Пели по душевному зову и в радости, и в печали, только напевность менялась в зависимости от настроения. Любил Евгений Васильевич и всякие зрелища, любил бывать там, где народ, где новости и впечатления всякие. Бывал на ярмарках, а их устраивалось в году три: на Владимирскую, на Иванов день и на Крещение.

В 1916 году его призвали в армию на защиту «веры, царя и отечества». Служил в Москве в 1-й гренадерской артиллерийской бригаде. Великая Октябрьская социалистическая революция застала его на западном фронте солдатом артиллерийской бригады — членом бригадного комитета. В гражданскую войну воевал в рядах Красной Армии, участвовал в боях при взятии Пскова. Затем были Западная Двина, город Дрисса, где Юрина тяжело ранили. Долго перемогал Евгений Васильевич свое увечье. Лежал в госпитале. Лишь в 1921 году поступил работать в РАБИС. И только в 1923 году, в числе семи мастеров вступил во вновь созданную мстерскую артель «Древнерусская живопись».

С 1931 года Е. В. Юрин работал в том же направлении, что и все художники Мстеры, создавая произведения на сказочно-былинные и фольклорные темы. Примечательной особенностью его творчества было то, что он никому не подражал, а шел к цели своим путем, отталкиваясь от стиля массовой расхожей иконы. Живопись Юрина лишена изысканности и вычурной манерности. Она проще, народнее, ближе к крестьянскому искусству. Но работая в пейзажном жанре и сюжетной тематической росписи, он все чаще начинал заглядываться на орнамент, любоваться росписью риз на старинных иконах, его увлекала орнаментовка иконных окладов с чеканкой под эмаль. Еще в прежние годы, когда Юрин писал иконы, его любимым делом была разделка ассистом. Здесь он был в своей стихии, умел это делать в совершенстве.

Е. В. Юрин. Коробка «Фрукты». 1953

Е. В. Юрин. Коробка «Фрукты». 1952

Бывая в творческих командировках, Евгений Васильевич посещал музеи, выставки. В музее Восточных культур с особым увлечением знакомился он с декоративным искусством Японии, Китая, Индии, Ирана и других восточных стран. В Останкино и других подмосковных музеях-усадьбах он восхищался высоким искусством русских народных мастеров, пристально всматривался в роспись потолков, дворцовую утварь, орнаментику старинных драпировочных тканей. Он любовался, как может любоваться только художник, старинными платками и шалями, пытливо изучал росписи народных мастеров Жостова, Хохломы, не раз встречался с ними в совместной работе, выполняя заказы. Так постепенно накапливались впечатления, обогащалась кладовая памяти, складывалось личное отношение к предмету изображения средствами золотого письма.

Этот вид письма дается далеко не каждому. Трудность его в том, что золото не терпит переделок, все должно быть выполнено точно, со знанием дела. При этом необходимо иметь острое зрение, очень подвижную и уверенную руку, способную виртуозно владеть золотой линией и сложной моделировкой формы. Все это счастливо сочетается в мастерском исполнении Е. В. Юрина. По цветной раскладке орнаментального узора трепетно, с каким-то волшебством он достигает тончайшего дыхания художественной формы. Как опытный селекционер путем отбора видов растений создает удивительный цветок, так же и художник Е. В. Юрин пришел к своей золотой розе методом создания собственных средств художественного выражения. В его искусстве форма живой розы нашла оригинальное воплощение. Многократно варьируя цветовое решение, Юрин пишет свои розы красными, желтыми, оранжевыми, зелеными, голубыми, синими. Я часто ищу среди дивного семейства роз голубую или синюю розу, но, увы, пока не встречал. А Юриным такая роза создана. Золотая роза стала символом всей его творческой жизни.

С 1936 года Е. В. Юрин работает исключительно в области орнаментальной росписи. Именно в орнаменте со всей полнотой раскрылись его необычайные способности. Орнаментальные композиции мастера полны неиссякаемой фантазии. Нередко они возникают у него непосредственно под кистью, минуя карандашный рисунок. Так может работать только большой мастер, уверенный в своих силах. Вслед за миниатюрной живописью орнамент Юрина стал одним из направлений в искусстве Мстеры. Произведения художника экспонируются в музеях нашей страны. По образцам Евгения Васильевича созданы тысячи повторений и вариантов орнаментальных мотивов.

Думается, что в практике мстерского художественного промысла недостаточно широко используется наследие орнаментальной росписи и, может быть, самое главное — недостаточно глубоко изучается оно молодыми мастерами. Техника письма золотом великолепно сочетается с черным фоном лаковой шкатулки и дает широкие возможности использования черного фона как части цветовой палитры. Мы иногда бываем беспечны к ценностям, которые держим в руках. Одной из таких ценностей является техника работы ассистом. Сочетание двух приемов — с одной стороны, письма твореным золотом и с другой — ассиста может открыть новые художественные возможности в орнаментальном искусстве Мстеры.

Е. В. Юрин. Коробка «Розы». 1952

Изделия с росписью Е. В. Юрина

Талант Е. В. Юрина широк по творческому диапазону. Кроме миниатюрной живописи и орнаментальной росписи на изделиях из папье-маше, им немало сделано в области декоративного оформления интерьеров и сцены театров. Нас, близко знавших Евгения Васильевича, всегда поражали в нем неуемная страсть действия, энергия и воля в достижении поставленной цели. При наличии высокого мастерства он обладал незаурядными способностями организатора коллективного труда.

В 1937 году состоялась первая крупная выставка народного искусства в Государственной Третьяковской галерее. Оформление зала выставки создавалось мастерами многих народных промыслов. Среди них активное участие принимал Е. В. Юрин. Другой большой коллективной работой было оформление декоративной установки «Главхлеб» на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве.

Богато одаренная натура художника давала ему возможность широко и разносторонне применять свое мастерство. Его не смущали масштабы работы, тем более не смущал материал, с которым предстояло иметь дело. В 1939 году Юрин участвует в художественном оформлении колонны физкультурников Министерства пищевой промышленности (для города Москвы), в исполнении декоративных росписей магазинов того же министерства. В 1944 году он оформляет сказочную пьесу Гольдфельда во Владимирском областном театре, а затем пишет занавес и афиши для спектакля «Иван да Марья» в Московском театре транспорта. Все это дает достаточно яркое представление о многосторонней творческой деятельности мастера. Он многое умел, мог и успевал делать.

Юрин не остался одиноким в своем орнаментальном творчестве, у него есть последователи, которых он воспитал, глубоко понимая, что продолжение традиций возможно только посредством передачи опыта.

Среди преемников художественного наследия Е. В. Юрина уже известными мастерами стали В. С. Корсакова, Е. В. Громова, Ю. В. Демидова, Р. А. Култышева и другие. В 1957 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР Евгению Васильевичу Юрину было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В этот знаменательный для художника и всего коллектива мстерских мастеров день председатель артели И. С. Суслов, чествуя мастера, произнес задушевные слова: «Е. В. Юрин честно, добросовестно потрудился. Все, что выходит из-под кисти Евгения Васильевича, все, что создано его большим талантом и обогрето его темпераментом — носит в себе определенную художественную ценность и является прекрасным созданием большого мастера». Говоря о вкладе Е. В. Юрина в развитие искусства Мстеры, мы не можем не сказать и о трудовых делах всей большой семьи Юриных. Начиная с отца Василия Степановича и до его сыновей, внуков и правнуков трудовая династия Юриных проработала в артели и на фабрике в общей сложности двести двадцать лет. Из них Евгений Васильевич — пятьдесят три года. Фамильный венок трудовых дел династии Юриных достойно украшает рукотворное диво художника — «Золотая роза», которая роскошно расцвела на шкатулках.

Евгения Васильевича интересует все, что связано с искусством Мстеры, — дела фабрики, работа школы. Отдыхая около дома или прохаживаясь по улице, он заинтересованно беседует со знакомыми художниками. Далеко ходить уже нельзя — не позволяет здоровье, а живое общение с людьми доставляет ему душевное удовлетворение. И к нему идут и едут на машинах, даже автобусах с тем, чтобы увидеть своими глазами, услышать живой голос художника, его рассказ о том, как создается мстерское диво. Он всех принимает, а признательные посетители оставляют художнику теплые воспоминания о встрече.

Ждет художник новых встреч и новых радостей. И радость пришла. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в связи с 80-летием Е. В. Юрину присвоено почетное звание народного художника РСФСР.

Если не уходит с годами из памяти образ человека, если его дела живут с тобой, не говорит ли это о значительности человеческой личности? Таким выдающимся человеком для Мстеры был Константин Прокопьевич Исаев.

После окончания Московского педагогического института К. П. Исаев поселился во Мстере и работал преподавателем русского языка и литературы в средней школе. С 1934 года он преподавал литературу в Мстерской профтехшколе. Его уроки были всегда желанными для учащихся. Высокая эрудиция, безошибочная русская речь, мелодичный, напевный голос превращали уроки в своего рода поэтическое искусство. Учащиеся ждали этих уроков и любили своего учителя.

Не меньше уважали его и старые художники Мстеры, с которыми он познакомился несколько раньше как лектор. Его знали во Мстере все — и старые, и молодые, не раз слушавшие содержательные лекции о литературе и истории местного края. Неоценима роль К. П. Исаева в деле просвещения художников Мстеры. Особое значение имели его лекции и беседы о русском фольклоре, о классиках поэзии — Пушкине, Лермонтове, Некрасове, произведения которых служили творческим источником для художников. Устраивались литературные вечера, где читали сказки, былины, стихи с разбором литературного построения произведений, их образов. Нужно было видеть этот обостренный интерес мастеров к подобным литературным занятиям. Они проходили в Красном уголке артели — бывшем магазине частника Фатьянова. Обычно такие вечера устраивались в осенние и зимние месяцы. По своему значению и наполненности они превращались в праздники поэзии. Это был обоюдно заинтересованный разговор о литературе, о художественном творчестве. Мастера знали, что это им необходимо, и шли сюда как «за хлебом насущным» в любую погоду: осеннюю слякоть, зимнюю стужу.

Иногда возникали и жаркие споры между лектором и темпераментным оппонентом, бывшим вхутемасовцем А. М. Кисляковым, который некоторое время работал в мстерской артели художником и по-своему понимал особенности будущего искусства.

В своих воспоминаниях К. П. Исаев замечает, как он был поражен глубоким знанием литературы художником А. Ф. Котягиным: «Все, что имело отношение к науке, знаниям, все интересовало его. Он охотно и с удовольствием слушал в артели лекции на общеобразовательные и специальные темы, где никогда не оставался пассивным посетителем. Каждый раз в этих случаях он ставил лектору ряд вопросов, сразу высказывая и свои суждения по ним. Природный методист в нем сказывался и здесь. Как-то Котягин слушал лекции о творчестве Пушкина. Лектор доказывал, что стихи Пушкина могучи, оригинальны и по богатству и роскоши форм не идут, в частности, ни в какое сравнение с тем, что дала русская поэзия XVIII века, хотя и вышли из нее. Для доказательства этого тезиса он брал только стихи Пушкина. С окончанием лекции Котягин задал несколько вопросов и, кстати, поучительно, как молодому человеку, заметил лектору:

— Вот если бы вы, читая стихи Пушкина, прочли некоторые отрывки из Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова и Державина и сравнили бы их с тем, что дал Пушкин, получилось бы очень наглядно и убедительно [9].

К. П. Исаев был наблюдательным человеком и прекрасным рассказчиком. Он много внимания уделял изучению истории местного края, занимался исследовательской работой, в частности, его интересовало творчество художника Шибанова, вышедшего из среды крепостных крестьян Суздальской провинции, в состав которой в то время входила Мстера. «Шибанов первым из русских художников-станковистов обратился к изображению быта русского народа и лучшие свои произведения в этом жанре написал в 70-х годах XVIII века в селе Барское Татарово, вплотную примыкавшем к Мстере. С бесконечной любовью и редким знанием деталей крестьянского быта он исполнил полотна «Сговор» и «Крестьянский обед»[10].

Занимаясь вопросами краеведения, К. П. Исаев большое значение придавал трудам и общественной деятельности ученого-самородка Ивана Александровича Голышева, гордился им как выдающейся личностью своего времени. Исаев располагал многими сведениями о Вязниковском районе. У него была редкая память и особый дар рассказчика. Особенно чуток был он к образованию названий местностей, отдельных выражений. Например, в его устном изложении о «Лихой пожне» чувствовалась яркая картина междуусобной вражды за право косить травостой. Или его рассказы о местных долгожителях, с которыми он любил встречаться, разговаривать и как-то легко, по-свойски входить в контакт. Помню, с какой радостью он открыл для себя интересного собеседника — древнего старика Гусева из деревни Подъелово, увидев в нем некрасовского «Савелия-богатыря» с характерными приметами кондовой Руси. Перевоплощаясь в образ подъеловского деда, пересказывая услышанное от него, он воссоздавал образ былинного детинушки. И как будто не разговор слышался, а шорохи дремучего леса.

— Ноне измухрыжился народишко-то, исшушился — хрупкай стал. Бывало, выкосишь болотину-то, накладешь плетуху мокрой осочины — цела копна и ташишь. По теперешнему на нее пятерых надо, можа выташшили бы...

С Константином Прокопьевичем было интересно. Кто его хотя бы раз встречал, был на разговоре с ним, помнит о нем; и где бы ни был потом, спрашивал в письмах: «А как там живет Константин Прокопьевич?»

Вероятно, помнили его и те мальчишки из предвоенного выпускного десятого класса, которые спешно ушли на фронт и еще не могли забыть сказанного им на уроках литературы о величиии духа русского человека. Многие не вернулись, а память о них и их учителе, о том времени продолжает жить в какой-то особой взаимосвязи прошлого с настоящим.

После Исаева остались рукописи — «Искусство Мстеры», «Художники Мстеры», «Жизнь и творчество народного мастера А. Ф. Котягина». Остались конспекты по истории местного края, очерк «Из далекого прошлого нашего края. Стародуб на Клязьме». Сохранились рукописи литературно-художественных произведений, очерки «Посадские были», «Кошелев и посад в прошлом», повести «Батревы», «Николай Кудряшов», «Музыканты», «Ксения Степановна». Все это говорит об активной жизненной позиции человека и неразрывной связи его деятельности с местным краем и искусством Мстеры. Литературное наследие К. П. Исаева ждет своего исследователя.

Когда говорят о послевоенном периоде развития искусства Мстеры, далеко не полно освещают обстоятельства, которые пришлось пережить первому поколению молодых художников. А они были действительно сложными, мастера теряли свои силы в борьбе с противоречиями существования промысла.

С трудом восстанавливался художественный промысел Мстеры. После войны вернулись немногие художники. Истосковавшись по работе, они жадно и истово брались за любимое дело. Но сбыт продукции был неудовлетворительным. Неумолимо вставал вопрос стоимости изделий. Все мы понимали, что наша продукция далеко не первой необходимости, и в то же время осознавали другое, главное: промысел должен жить. А где он — прямой ответ на поставленный вопрос, где скрывается животворящий источник, способный помочь делу?

Присматривались к соседям: Палеху, Холую. Но сложившиеся обстоятельства были общей бедой. Обостренно искали выхода все родственные художественные промыслы. В чем-то лучше было в Палехе благодаря заказам через Союз художников и Художественный фонд РСФСР. В какой-то мере благополучнее обстояло дело в Федоскине. Его продукция имела более широкий спрос.

И вот он выход — мучительный, нелегкий: Мстера начинает выполнять копии «под Федоскино» с репродукций картин известных русских и советских художников. Все это было полумерой и, кстати, очень далекой от традиционного искусства, но достаточно расшатавшей декоративные принципы мстерской миниатюры. С этого начиналась борьба за существование промысла в послевоенный период.

Нельзя сказать, что с выпуском изобразительной продукции финансовые дела артели пошли в гору. Положение все еще было неопределенным. Нужно было искать дополнительные возможности для улучшения жизни промысла, сохранности его искусства. Самое страшное состояло в том, что традиционная художественная направленность ломалась в угоду безликим живописным поделкам. В дальнейшем это явилось большим тормозом на пути укрепления декоративных основ мстерского искусства.

В поисках выхода из затруднительного положения была выпущена серия работ по известному произведению Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», по мотивам иллюстраций художников Зичи и Тоидзе. Образцы были созданы в традиционно мстерском исполнении. Расчет делался на то, что тематика поэмы найдет покупателей среди поклонников этого великого произведения и в особенности среди соотечественников поэта. Но теоретические прогнозы и практические дела не обернулись золотой россыпью для промысла. Хотя образцы и были утверждены высокими инстанциями, в том числе и Научно-исследовательским институтом художественной промышленности, финансовый бог оказался сильнее бога искусств.

Поветрием времени оказалось и ложное понимание современной темы, которая решалась в духе прямолинейного правдоподобия, в результате чего появились серые, натуралистически унылые работы или бездушно-помпезные, скучные, надуманные вещи.

В это сложное время искусствоведы, специалисты по народному искусству, с тревогой звали нас на семинары, совещания, конференции и со всей беспощадностью вскрывали указанные «пороки и заблуждения». По-разному собирали нас: и вместе с торгующими организациями, и без них, но коренной вопрос реализации продукции не был окончательно решен. В то трудное время я видел глаза мастеров, полные упрека, слышал слова негодования. Приходил после работы домой, озабоченный общими делами артели, и видел жгучие слезы жены.

Что же это такое? Безысходность?

Нет. Все тот же упрек обманутых надежд, не сбывшейся мечты. Жена была художником. С ее способностями она могла иметь любую специальность, но, встав на путь искусства, вынуждена была разделять вместе со всеми общую неустроенность и тревогу за будущее.

Однако постепенно дела артели стали налаживаться. К 1949 году, после принятых оперативных мер, реализация продукции значительно улучшилась. С укреплением экономики страны злободневными становились и вопросы дальнейшего развития искусства. Но решение их оказалось нелегким делом. Слишком расшатанными оказались традиционные основы художественного промысла, и поэтически-образное представление завязло в унылой серости правдоподобия. Это было опасно, потому что перерастало в тенденцию.

Теперь, спустя много лет, все это кажется настолько простым, что не следовало бы как будто возводить в степень проблемы. И все-таки на деле оказалось намного сложнее, потому что не находила сбыта и традиционно мстерская продукция, а это было уже серьезно. Мстера лишалась твердой ориентации в своем дальнейшем творческом пути. Что нужно покупателю, наконец, просто зрителю? Ответ на поставленный вопрос не мог быть однозначным, и в этом состояла его трудность.

Среди первого поколения мастеров, воспитанных в послевоенных условиях, были Е. Н. Зонина, В. И. Корсаков, Б. Н. Любомудров, И. К. Балакин, Н. А. Наумов, В. С. Корсакова, М. Д. Немова, М. К. Дмитриева и другие. Каждый из этих художников искренне стремился найти свое место в искусстве Мстеры.

С Марией Кузьминичной (до замужества — Петровой) мы познакомились еще в профтехшколе. Потом я уехал в Ивановское художественное училище. Она, окончив школу, работала во Мстере. Нам оставались встречи лишь в зимние и летние каникулы. Между ними были письма, полные грез, мечтаний и надежд.

Война 1941—1945 гг. разбила наши надежды. Да только ли наши? Многие, недолюбив, так и не вернулись с войны. Война разъединила нас расстояниями и дорогой, на которой были перепутья. Закрылась артель, по комсомольской путевке М. К. Петрова оказалась на заводе в г. Коврове. Меня же судьба забросила в Москву, затем под Сталинград. Все это время были только письма, письма, только они — эти открытые солдатские треугольнички — поддерживали связь между нами. Я благодарю судьбу, которая была так благосклонна к нам. Мы были безмерно счастливы тем, что наша верность, прошедшая через тяжелые испытания, выстояла. В 1946 году мы поженились.

Мария Кузьминична родилась в большой трудолюбивой семье железнодорожника Кузьмы Степановича Петрова. Миниатюрной живописи училась у Н. П. Клыкова. Затем, работая в артели «Пролетарское искусство», многое восприняла от техники и мастерства художника А. Ф. Котягина. Склонность к творческой работе у нее проявилась рано. Она много писала, серьезно задумывалась о направлении своего творчества, волновалась неудачами.

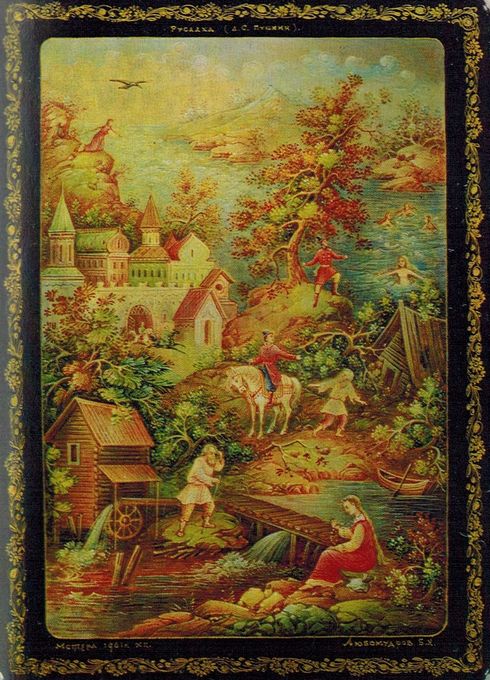

М. К. Дмитриева. Ларец «Руслан и Людмила». 1957

М. К. Дмитриева. Шкатулка «Весна в царстве Берендеев». 1951

В конце 1947—начале 1948 года во Мстеру из Москвы приехали режиссер и главный художник бывшего театра Промкооперации с предложением исполнить декорации к пьесе А. Н. Островского «Снегурочка». В условленный срок эскизы были выполнены, некоторые из них получили одобрение, но постановка не состоялась.

А пьеса осталась в памяти. Мы с женой в длинные зимние вечера буквально зачитывались этой удивительно поэтичной и солнечной сказкой. Она захватила нас. Казалось, что сказка написана специально для нас, мстерских художников. В ней мы видели живую связь поэтически трепетного пейзажа с мироощущением сказочных персонажей. И что удивительно, персонажи не являлись какими-то мифическими существами. Они были нам близки и понятны. В них правда жизни вступала в тесное взаимодействие с художественным вымыслом, составляя единую тонкую ткань поэтического образа. И все это наше, русское. Нам казалось, что мы, по меньшей мере, открыли для себя сокровища. Мы ходили по улицам Мстеры в лучезарном освещении сказки, постоянно думали о ней.

Требовалось пережить свои наблюдения и соотнести их с художественным воображением. Слить правду в гармоничное целое с вымыслом. Наша радость состояла и в том, что мы не отталкивались от какого-то предвзятого образца, решенного ранее кем-то из художников. Мы были свободны в подходе к решению избранной темы.

Задуманное не сразу было воплощено в зримый образ. Наконец, остановились на проводах масленицы берендеями, отсюда определилось и название сюжета — «Весна в царстве Берендеев». Над композицией мы работали параллельно. Мария Кузьминична разрабатывала свой вариант, а я работал над своим. И уже потом, сличая оба варианта, приходили к общему решению композиции. Мы радовались своей находке, как дети, и больше всего тому взаимному доверию и творческой близости, что, вероятно, бывает редко. В результате получился своеобразный творческий союз, наподобие «Кукры». Затем роли наши разделились. Я разрабатывал композицию в цвете, а Мария Кузьминична исполняла окончательный вариант.

Длительное время «Снегурочка» была для нас настольной книгой. В итоге появилось и другое, не менее известное произведение — «Встреча Бобыля и Бобылихи со Снегурочкой».

В целом работа над «Снегурочкой» была значительным этапом в творчестве М. К. Дмитриевой. Она дала выход к сказкам Пушкина. По «Руслану и Людмиле» Марией Кузьминичной был расписан пятисторонний ларец, который окончательно закрепил избранный художницей путь.

Но многим замыслам и творческим планам не суждено было осуществиться. Она тяжело заболела. Стоически перенося болезнь, после первой операции медленно возвращалась к жизни. Пока она лежала в больнице, я приготовил ей подарок — написал на полотне новый вариант композиции «Берендеи на Красной горке». Надо было видеть ее радость! Это было торжество жизни, в чем-то неповторимо особенное. Мы с каким-то суеверием надеялись на ее сказочное исцеление и снова строили творческие планы. Но это был самообман. Жестокая правда жизни на этот раз победила — Мария Кузьминична ушла навсегда.

Говорят, настоящая дружба возникает из родства душ. Но вопреки этому иногда завязывается не менее прочная дружба и на противоположности характеров. Наша дружба с Игорем Кузьмичем Балакиным как раз возникла на такой противоположности. Казалось, единственное, что могло нас сближать, это общность интересов — искусство, которому мы посвятили жизнь. Но на этой почве мы часто спорили, расходились во взглядах, а дружба оставалась. К этому человеку меня всегда что-то тянуло. Да только ли меня — многих. У него было много друзей и разных.

Он был высоким, с вялой походкой, с медлительными движениями и казался флегматичным. Но это только казалось. В сути своей он был изобретательно озорным, находчивым и остроумным, талантливым. Он писал стихи, хорошо чувствовал музыку и сам играл на мандолине, обладал хорошим голосом баритонального тембра; имел способности к драматическому искусству, часто выступал на самодеятельной сцене. У него была большая тяга к декорационному оформительству театральной сцены. Именно эта разносторонность и покоряла меня в дружбе с ним. Но она же, порой, и озадачивала, а не слишком ли он распылялся в своих интересах? Когда об этом заходил разговор, он отвечал, что все это имеет в себе много родственного и в конечном итоге объединяется одним понятием — искусство, представляет собой особый смысл наполненности творчеством.

Игорь Балакин родился в Барнауле. Приехал во Мстеру в 1935 году. Из Барнаула до Мстеры ехал на попутных поездах без билета, «зайцем». Помню его в ту пору одетым в рыжую телячью тужурку, в кепи и яловых сапогах. В этом долговязом юноше было тогда много похожего на вызывающе-дерзкие фотографии юного Маяковского вхутемасовского периода.

Появление Балакина в профтехшколе как-то нас всех взбудоражило. Он легко сходился с каждым, не подчеркивая особых симпатий и антипатий. Держался независимо, не подпадая ни под чьи влияния, скорее сам влияя на нас. Во внешности и манере держаться у него был аристократически буффонадный наигрыш. Хорошо владел речью с четко поставленной дикцией, был категоричен в суждениях. Иногда, в особом ударе, он не говорил, а стрелял быстрым экспромтом афоризмов. В таких случаях он был опасным собеседником, сражая острой неожиданностью мысли, многих «сажал в галошу».

На вопрос, как он попал во Мстеру, обычно отвечал уклончиво: «А так, просто — сел и поехал, куда глаза глядят». Он явно не договаривал и приехал с намерением учиться в профтехшколе. Но под этим был серьезный конфликтный повод, который привел к длительному разрыву с семьей. Переживая все в себе, внешне это ничем не проявляя, он казался беспечно веселым до озорства. В силу своих способностей, легко и как-то непринужденно преуспевал в рисунке и живописи. Особенно был способен к рисунку, быстро умел схватывать портретное сходство живой натуры. И уже на первых курсах слыл «королем портрета».

Все это не могло не удивлять нас и, естественно, вызывало к нему дополнительные симпатии.

В школе он продержался всего около двух лет. Был отчислен за свои очень частые проделки. Непосредственность характера и природная независимость исключали всякие компромиссы. Он ни в чем не раскаивался, не извинялся, никого не просил о восстановлении его в школе. Просто ушел работать в художественную артель «Пролетарское искусство».

Горячее участие в его дальнейшей судьбе принял тогда председатель артели Иван Степанович Суслов. Зная способности Балакина, и то, что он из Барнаула, где И. С. Суслов работал несколько лет, он проявил к нему особое сочувствие. Так Балакин был принят в живописный цех, так по-свойски он вошел в коллектив мастеров. Бывало, если в курительной комнате Игорь, там обязательно возникали смех, шутки. Особенно, если он давал волю своей фантазии и прикладывал к этому еще руки, — жди неожиданного, со смехом до слез. На твоем рабочем столе могла появиться вылепленная им из пластилина и раскрашенная лягушка, покрытая как бы случайно газетой и тайно за нитку приводящаяся в движение. Или неожиданно подсунута жужжалка, называемая им «колорадский жук».

Шли годы. Крепло его профессиональное мастерство. Еще живы были старые мастера — Котягин, Овчинников, Брягин, Морозов, Фомичев, — которые, видя его способности, помогали советом. Советующих было много, и он всех слушал, оставаясь самим собой. Чувствуя в себе недостаток профессиональных знаний из-за отсутствия серьезной школы, он полагался только на самого себя. Вприглядку усвоив у старых мастеров приемы раскрытия, в недрах которых возникала лепка формы, он приспособил к ней своеобразную технику исполнения, и в результате — нашел свой художественный почерк. Вскоре его манера исполнения укоренилась во Мстере и стала называться «балакинской».

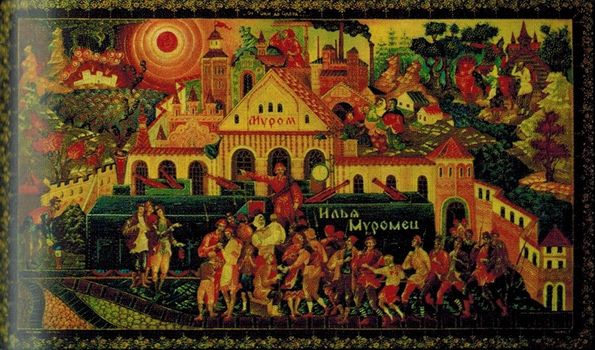

И. К. Балакин. Коробка «Витязи над потоком». 1962

И. К. Балакин. Игольница. «Руслан и пустынник». 1957

В лучшую пору своего творчества Балакин работал продуктивно и много. Он был очень плодовит. Его произведения находили поклонников и поощрялись. Сильной стороной И. К. Балакина как художника была композиция. В послевоенные годы большинство образцов для копирования было выполнено им, их мастера охотно копировали. Поэтому росло уважение к нему как художнику. Любимец коллектива мастеров, он был близок к славе и известности.

Но признание оказалось временным, вскоре сменившимся неприязнью и даже отрицанием его творческого метода, как не отвечающего традициям мстерского искусства. Это был суровый и несправедливый приговор. Добровольно принятый метод работы художника, живописные приемы его письма, считавшиеся когда-то образцовыми, стали в 1960-е годы «притчей во языцех». Ими стали попрекать за пренебрежение к традиции, за отсутствие декоративности, иллюстративность и даже эклектичность творчества. В каких только смертных грехах не упрекали Балакина! Это был удар. Художник не мог всего этого вынести. К несчастью, стали болеть глаза, пошаливало сердце. Одна беда привела другую. Вспомнив о давней военной дружбе, он спешно собрался и уехал к другу в город Людиново Калужской области. Устроившись там на работу, в 1965 году перевез туда семью. Так художник Балакин был потерян для промысла. Так порвалась его живая творческая связь с мстерским искусством, которое он успел полюбить восторженно и самозабвенно.

И. К. Балакина нет в коллективе. Но и виноватых тоже нет. Все смирило обывательское «он сам виноват». Он сам? Но была же, была несправедливость! А, следовательно, была и травма, жестокая, непереносимая. Стоически преодолевая утраты, он все еще казался веселым и жизнерадостным, приезжал, интересовался промыслом и как бы в оправдание говорил о своем преуспевании в новой отрасли промышленного искусства — дизайне.

Потом все было просто, как внезапно наступившая боль. Среди ночи кто-то стучал. Что это — сон? Нет, кто-то стучал въявь. Настойчиво и неотвратимо отстукивал телеграмму.

Из всего, что было потом, запомнился монотонный стук колес поезда, затем опустившийся над аэродромом самолет. И одна, всего одна горсть земли. Опаленная войной горсть людиновской земли, в память о человеке, солдате, художнике, которую я привез во Мстеру.

Василий Иванович Корсаков учился у А. Ф. Котягина. Прошел хорошую профессиональную выучку и был обещающе способным учеником, не раз получавшим заслуженное одобрение своего наставника.

В 1938 году Корсаков делал первые пробы на подступах к самостоятельному творчеству. Василий Иванович был удачлив. Уже в 1940 году он был принят в члены Союза художников СССР. С 1940 года служил в Советской Армии, а после участвовал в войне 1941—1945 годов.

С Василием Ивановичем нас судьба свела с самого раннего детства, правда, тогда мы были просто «противоборствующими сторонами».

В 1930-е годы в наших местах проходили военные маневры, и мы, мальчишки, насмотревшись, как «красные» против «синих» воюют, долгое время в детском ажиотаже играли в «красных» и «синих». Так наша игра и называлась — «маневры». Бывало, если дома вдруг спохватятся и пустятся в розыск на улицу:

— Где Колька? Ответ был один:

— Чай, на маневрах.

Примирение сторон пришло несколько позднее, в период учебы в профтехшколе.

Шли годы нашей юности в спорных суждениях «о начале всех начал» — материальности мироздания, о том, как в эволюционном развитии через труд человекоподобное животное превратилось в разумное существо. Мы радовались своему пребыванию в мире серьезных суждений, хотя многое представляли очень смутно. Но в то же время все это будило фантазию, творческую мысль и, в свою очередь, возвращало нас к источнику знания — книге, а уж потом с книгой в руках мы доказывали свою правоту или чью-то неправду. И все-таки это было лишь приятной наивностью, чем-то вроде «мелкой философии на глубоких местах», потому что знания наши были бессистемными и очень отрывочными.

Василий Иванович — большой жизнелюб. Он не сторонний наблюдатель жизни, он умеет много видеть, замечать в ней. Его отношение к окружающей природе наполнено искренней любовью, восторженностью. В разное время года долгими часами, а порой и целыми днями бывает художник Корсаков в лесу. Лесная дорога на деревню Акиншено и ее окрестные места стала для него своего рода «Пенатами». Он большой охотник-грибник. Не раз мы вместе бывали в лесу, искали первый ополочный белый гриб на опушках. Или в августовскую пору уходили за белыми к деревне Бортниково, а то и дальше — к деревне Осинки. Василий Иванович знает толк в грибах и места грибные знает. Иной раз в июльский зной груздей наковыряет, да каких — один к одному, белосахарных с бахромой по краям.

В. И. Корсаков. Коробка «Вниз по матушке по Волге». 1962

Бывали мы вместе и на рыбалке. Особенно любили выходить на первую рыбалку на Клязьму в первой половине мая, после спада весеннего половодья. Тропа через пойму еще местами грязновата, но охотнику-рыболову она не помеха, пройти можно. Как-то мы вышли рано, в румяную утреннюю пору, когда еще только вставало солнце. По дороге в утреннем безмолвии любовались свежестью зелени лугов, золотым цветением тальника, наслаждались острыми запахами илистой тины, кое-где подсыхавшей на кочках седыми ведьмиными космами. К Клязьме подходили затаенно, разговаривая вполголоса, боясь спугнуть тишину.

Река плавилась зеркальной гладью воды, отражая в себе серебристо-золотые заросли тальника. Как будто — никого, но это только кажется. Уже сидят рыболовы то тут, то там в затишках кустов. Поднялась над рекой первая птица. Это — пробуждение. Плещется местами крупная рыба — это гуляют жереха, оставляя на воде круги-разводы. Где-то вдалеке тешится соловей, в ответ ему защелкало, засвистало рядом и... пошло певчее разноголосье в соловьином гаю. Поднялись над рекой крикливые чайки. Это вставало хлопотливое утро на смену короткой ночи.

Мы с Василием Ивановичем разматывали удочки и осторожно спускались с крутого берега к воде, забрасывая снасти на плесе к прибрежным кустам. Пришли мы не ради серьезной рыбалки, а так — просто побыть на реке, посмотреть как занимается летнее утро и, если будет удача, наловить мелочи и сварить уху — «ради жизни на земле». Рыболовы знают — начало рыбалки всегда интригует и иногда бывает удачным.

Вот и первая поклевка у Василия Ивановича — вытащил плотвицу. И странное дело, меня охватывает зависть, почему клюнуло не у меня, а у Василия Ивановича? Вторая поклевка — это уже у меня. Тащу... сорвалось! Про себя досадую на свою неловкость. Пока я закидывал снасть, Василий Иванович еще выудил плотвичку. Ага, кажется, начинается поклевка и у меня. Не проворонить бы, думаю. Повело, тащу — на крючке окунек, чуть побольше мизинца. Ну, что с тобой делать, горбатенький, прок от тебя такого невелик в ухе? Выпустить в реку? А вдруг ты там расскажешь своим братушкам — не клюйте у него, там сидит горе-рыбак, и они, поверив, перестанут клевать у меня и перейдут к Василию Ивановичу, а он их будет вздергивать на крючок на мою зависть и удивление.

Ну, ладно, будь здоров, плыви и болтай, что думаешь. Одного я тебе не скажу: уха-то у нас общая, попадешься мне в ложку, пеняй тогда на себя.

После такого душевного внушения мой-то окунек, оказалось, золотой рыбкой обернулся. Не успел я закинуть, как что-то очень осторожно, но сосредоточенно забеспокоило поплавок и повело, повело... Бог ты мой! Тащу — приличная плотвичка. Это, видно, в награду за мою неловкость.

Со всеми нашими рыбацкими перипетиями где-то к 8 часам утра как отрезало — клев прекратился. Солнце привольно уже гуляло по поднебесью, одаривая нас теплом. Потянул легонький ветерок, зарябилась вода еле приметной волной.

— Потянуло, — сказал я, обращаясь к Василию Ивановичу.

— Что потянуло? — Осторожно переспросил он.

— Ветерок, говорю, потянул.

— Да и клевать перестало. Нам, пожалуй, пора сматывать — он опустил руку в котелок, перебирая рыбу.

— На уху хватит. Давай заделывай, Григорич, костер, а я почищу рыбу.

Костер жарко горит каким-то необычным, белесым огнем среди солнечного дня. Буйно кипит вода в котелке, уже пенится уха, отдавая наваром смородинного листа. Мы сидим у костра, все дальше и дальше отдаляясь от его жаркого пламени, разговаривая, достаем домашнюю припаску к завтраку — хлеб, зеленый лук, соль и, конечно, деревянные ложки. Василий Иванович пробует навар ухи, обжигаясь, покрякивая. — А... вот это уха! Чуть подсолить, надобно, — бросает в котелок щепотку соли.

— Смотри, Григорич, какая накатывает.

— Я обернулся. На северо-западе занялась огромная туча, потянул порывистый ветер.

— Вот это да! Видать, Иваныч, нам намоют бока.

— Ничего, успеем. Может, пройдет стороной. Давай снимать котелок с костра.

Солнце безмятежно поднималось к зениту, а туча неумолимо двигалась, все разрасталась, ширилась. На реке заштормило — пошли «беляки». В ветряной круговерти завихрились серебряным отливом кусты тальника.

— Смотри, как у Клыкова перед грозой: кругом все радостно, солнечно, а туча во все небо и, удивительно — ни грома, ни молнии. Доставай, Григорич, что то там у нас в сумке залежалось «ради жизни на земле...», как бы не прокисло. Разлили содержимое по стопкам, все чаще озираясь на громадину-тучу.

— Теперь все, весь дождик наш, чувствуешь — и ветер притих, а она упорно, уверенно идет и идет. Ну, давай, с днем рождения тебя, Григорич.

— Спасибо, будь здоров, Василий Иванович.

Торопливо закусывали, обжигаясь ухой, похваливали — хороша! А душистая какая! Крупные капли дождя падали на нашу одежду и тут же высыхали на солнце. Но борьба стихий была короткой. Мы торопились, истово работая ложками, но дождь все усиливался и усиливался. Наконец разразился таким ливнем, что не только нашу одежду, а и нас самих впору было выжимать. Искать укрытия? Но на открытом берегу его не ищут, да и бесполезно, мы уже превратились в подобие водяных существ и достаточно освоились в своей стихии. Механически черпаем из котелка уху, и нас одновременно охватывает внезапный смех — уха не убывает, а, наоборот, прибывает и течет сверх котелка в общем потоке с дождем. Встаем, смотрим в сторону солнца: его еще не закрыла туча, и потоки теплого дождя радушно искрятся сверкающим волшебством. Неуклюжими движениями, в мокрой одежде, мы молча собираем снасти и другую поклажу и благодушно улыбаемся чему-то необъяснимо радостному.

— Ничего, Григорич, то ли бывало на фронте, «ради жизни на земле». А потом я вот что скажу: весенний дождь — он как бы верховой.

— Что ты, Василий Иванович, какой же он верховой, когда мы превратились в слякоть.

— Нет, ты послушай дальше — он стекает, как с гуся вода. Вроде сверху влажно, а внутри сухо, — шутит Василий Иванович.

— А вот осенний мелкий дождичек, не тем его помяни, тот до костей прошибает, тут «ради жизни на земле» не скажешь — вредная штука.

— Пошли, Григорич.

Мы идем благодатным весенним дождем, скользя по илистой тропе, шурша мокрой одеждой, свистя и чавкая сапогами, идем, радостно возбужденные. Перед нами все четче и яснее открывается вид на Мстеру, как будто помолодевшую в весеннем разливе красок. Над ней стояла дуга-радуга. Как ты прекрасна, родина народных художников! Возникали хорошие мысли, облекаясь в душевные слова благодарности к людям, творящим красоту, и мы шли, говорили и говорили об искусстве, задумываясь над тем, откуда берется у человека потребность к творчеству, заинтересованное отношение к жизни. Неужели только стремление к славе является стимулирующим началом? Но, как сказал поэт: «Слава к нам приходит между делом, если дело достойно ее». Выбор профессии происходит намного раньше и часто подсознательно, интуитивно. Стремление к славе как к самоцели эгоистично. Думается, подвижнический труд настоящего художника исключает стремление к самовозвышению, тем более к славе. Это особая порода людей, для которых часто еще не результат творчества, а сам процесс пребывания в творческой атмосфере, творческое горение составляют глубокий смысл жизни.

В. И. Корсаков. Коробка «В полдень». 1963

Замечено, что поколению людей, прошедших через огонь войны, свойственно обостренное чувство Родины. Это составляет и главную особенность творчества художника В. И. Корсакова.

Его творческое становление сложно, хотя он и исходит из традиций основоположников мстерского искусства 1930-х годов, в особенности от живописной техники А. Ф. Котягина.

Но эти традиции восприняты Корсаковым со всеми противоречиями времени. Стремление к достоверности, ложно понятое уже самим А. Ф. Котягиным (в поздний период), привело к иллюстративности и, более того, к станковому решению миниатюры. Они стали направляющими и в творчестве Корсакова, определив его образные пластические средства. Они тяготеют к достоверному, добротно подробны, по им не хватает художественного обобщения, цветовой выразительности.

Однако среди работ художников Мстеры, произведения В. И. Корсакова узнаются по цветовому решению и технике исполнения, они разного жанра и тематики: пейзажные, бытовые, исторические — «Рожденные бурей», «Краснодонцы», «На сопках Манчжурии», «Кремлевский холм», «На новых трассах», «На волжских берегах», «Декрет о мире», «Русь — тревожные времена», «Баллада о красках» и другие. Все это определяет круг интересов художника, который хочет отобразить полноту жизни, какой она ему видится, и не желает поступиться достоверностью ради отвлеченного, условного. Именно в таком плане была исполнена в 1971 году «Русь — тревожные времена».

В «Балладе о красках» (1975) Корсаков ищет совмещения символического содержания с достоверностью в передаче окружающей действительности, бытовой обстановки. Эта работа для художника этапная. В ней много пластического изящества, целомудренности и, быть может, элегической просветленности. И в то же время не хватает художественного обобщения, символического звучания образов. Композиция в форме триптиха оказалась до конца не реализованной.

В. И. Корсаковым написано много произведений в пейзажном жанре. Лучшие из них приобретают романтическое звучание и перекликаются с традициями основоположников мстерского искусства 1930-х годов.

Не станем докучать художнику досужими изысками в его творчестве, потому что встает новый день, и мастер садится за новую работу. Что принесет ему день сегодняшний? Каким образным поэтическим строем наполнится его новое произведение? Может, оно видится солнечной, грибной опушкой леса, представляется сказочной легендой в судьбах Родины, а может, оно встанет радугой, венчая собой свершения дня сегодняшнего. Приоткрыто окно, свежий ветер чуть колышет белоснежную кружевную занавеску. Художник работает — «ради жизни на земле»... Не будем ему мешать.

Нет, что ни говорите, а Мстеру нельзя понять до конца без окружающих ее деревень, сел, лесов, полей, рек, озер. Мстера в этом окружении — как бы столица, «и столица та была недалеко от села». Тем более нельзя понять художников Мстеры в отрыве от среды, где они родились. В прошлом, в 1930-е годы, пополнение цеха мастеров шло преимущественно за счет жителей поселка и окружающих его деревень.

Екатерина Николаевна Зонина родилась в деревне Желобиха, в четырех километрах от Мстеры на северо-запад. После окончания сельской школы поступила во мстерскую профтехшколу. Первые два года училась у И. А. Серебрякова, а потом совершенствовалась у Н. П. Клыкова. Старый художник по-отцовски любил свою способную ученицу. Видно знал, что затраченный труд не пропадет даром. И верно, черноглазая Катя оправдала надежды еще при его жизни. Многое восприняла она от клыковской живописной манеры. Очень рано выявилось и ее собственное самобытное творческое лицо.

Пока четыре года Зонина училась в профтехшколе, каждый день ходила в свою заветную деревню Желобиху. Небольшая деревенька уютно, как гнездышко, поселилась в стороне от дороги, утопая в зарослях деревьев и кустарников. По соседству пристроилась деревня Крутовка, а по другую сторону, через перелесочек, совсем маленькая — на один порядок — деревенька Митинская. В этой-то деревеньке и училась в сельской школе дочь крестьянская Катя Зонина. Все близко было, все рядышком, а кругом поля и поля, окаймленные перелесками, лесами. С весны в лето, когда земля вокруг приоденется, озимое и яровина в колос пойдут, клеверища, позднее гречиха в буйном цветении обозначатся, разгуляется тогда зеленой морской волной вся эта земная благодать — не оторвешься, не налюбуешься! А межи и лесные опушки разнотравьем поднимутся — ромашкой и васильками расцветятся. Тут уж вовсе сердце радостью наполнится, захмелеет, закружится голова. А в это время земляника-ягода на спелость пойдет на порубях в лесных заимках. Поможет, бывало, Катя матери по хозяйству, и — в лесок-перелесочек. Недолго ходит — скоренько, а ягод принесет беремя целое, да еще прискажет: «Там их, мама, окачено!» В ответ погладит мать по головке свою доченьку, а впридачу назовет умницей, заботницей.

С детства росла Катя сноровистой и заботливой. В страдную пору уборки урожая, когда хлебная нива золотой волной пойдет, помогала матери в колхозных заботах. В то время рожь и пшеницу вручную убирали. На жатве горячо работала и ухватисто — не отставала, а чаще — впереди шла. Что поделаешь, сноровка такая, да и надо: летний день — год кормит. А тут еще, глядишь, грибы белые пошли, как прорвало их. Жнет, бывало, на поле, распрямит спину, чтобы передохнуть, а вокруг все видать, как на ладони. По дороге идут и идут мстерские с полными лукошками грибов — завидно, разве можно отстать... Скажет матери: «Я пошла», — махнув рукой в сторону леса.

А лес? Вот он, рядышком. Это мстерские, не зная путем леса, идут, сломя голову, все дальше и дальше, а она ходит по лесочку близехонько, вроде между делом, взабавочку. В спешке забыла даже серп оставить на поле, так и ходит с серпом в руке, и не поймешь со стороны, то ли жать траву в лес пришла, то ли в самом деле грибы косить серпом собирается. И принесет домой в переднике столько, как накосит.

Летний день длинный, а забот-то в деревне сколько! Все надо успеть вовремя. А тут еще с водой плохо. Колодцев в деревне нет. Питьевая вода далеко в земле скрыта, вот и ходят по воду на ключ и ездят на лошади с бочкой на реку Тару к деревне Исаковке. Воды в крестьянском хозяйстве много надо. Вставала рано. Выйдет утром на крылечко, повесит ведра на коромысло, шагнет через приступочек, чтоб по воду пойти, а у нижнего приступочка на земле жар горит, по всему подворью расстилается. Это цветы одуванчики, раскрыв свои венчики, с добрым утром поздравляют, в избу просятся. Цветам в деревне приволье, вон даже на завалинке против окон ромашки клумбами проросли и в утренней неге тешатся — целуются, бесстыдницы, в окна глядят, озорницы. Улыбнется Катя чему-то, походя, и к своим заботам направится. Вроде бы в заботе некогда по сторонам глядеть, а все увидела, все приметила и в своей памяти надолго сберегла, потому что знала — увиденное может быть к делу приспособлено. И приспосабливала, да как! Загляденье просто. Ну, об этом потом.

А вечером, когда, говорят, делать нечего (неправда это, в деревне всегда дела), пойдет Катя за питьевой родниковой водой к деревне Исаковке, идет торной тропочкой меж высоких хлебов, так она за лето нахожена, идет и вокруг озирается. Смотрит и в толк берет себе на заметочку: как солнце в вечернюю зорьку садится, как коровушки стадом идут, мычат, домой с молоком торопятся; как солнечные лучи на полянках, перелесочках золотыми зайчиками играют. Потому и смотрит, что идет пока налегке — с пустыми ведрами, без тяжести. Спустится в подгорье к Исаковке и залюбуется красотой несказанной. Тут, как раз «за далью-даль» и начинается.

Вдалеке чуть видна деревня Акиншено с белой церковью, поближе Спас-Иваново, а рядом, на взгорье, Исаковка. Деревня раскинулась со своими огородами, пряслами, подворьями и стогами клевера, утопающими в румяном мареве вечерней зари. Все родное, все знакомое и не раз уже виденное, а оторваться не можешь — так и хватает за душу.

Спохватится, заторопится, наполнит ведра ключевой водой и снова по тропиночке — теперь уже в гору идет с тяжестью, навстречу чьему-то счастью. А в Исаковке над речкой Тарою уже гармошка занялась заливисто — на круг, под березы, зовет на скамеечку.

Так вот и шли довоенные годы, детство, юность, вся молодость художницы Е. Н. Зониной. А затем война — всенародное бедствие, потери, утраты... Много было горюшка и у Екатерины Николаевны. Недаром повыцвели глаза ее черные. Нужно было время, чтобы придти в себя от душевных потрясений и вернуться к творчеству.

Е. Н. Зонина стала членом Союза художников СССР в 1944 году. С 1946 по 1974 год беспрерывно работала мастером производственного обучения в Мстерской художественной школе. Много отдала сил и энергии Екатерина Николаевна делу воспитания молодых художников. Не только о себе думала, о молодой смене. Кто не знает, как тяжел труд наставника, поистине подвижнический. Ее заботами, вниманием и опытом воспитана большая смена мастеров. Среди них много талантливых художников, верных традициям мстерского искусства: Ю. М. Ваванов, В. Ф. Некосов, В. К. Мошкович, В. С. Муратов, В. П. Тихомиров.

Е. Н. Зонина. Шкатулка «Ленин и печник». 1973

Е. Н. Зонина. Ларец «Садко». 1957

Наиболее плодотворными для самой художницы были пятидесятые и шестидесятые годы. Именно в этот период ею созданы основные произведения. Екатерина Николаевна — зрелый, сложившийся мастер со своим ярко выраженным авторским почерком. Особенностью ее творчества являются преимущественно былинно-сказочная тематика и бытовой крестьянский сюжет. Пластика изобразительного языка настолько слитно входит в художественную ткань образа, что искренне веришь в ее правду. Все это Зонина чувствует по-русски, по-народному. Неспешно, без суеты ведет зрителя к раскрытию темы, сюжета. Они тщательно отбираются, композиционная канва, как правило, не сложна, немногоречива. Нет в ней внешней бурной динамики, нарочитости. Но всегда в передаваемых образах присутствует неброская, едва уловимая внутренняя связь.

Верная принципам мстерского искусства, Екатерина Николаевна тесно увязывает решение темы с пейзажем и архитектурой. В этом вопросе она принципиальна и исключает из своего творчества такие сюжеты, где пейзаж обезличен, а доминирует лишь само действие персонажей. Ее работам присуще чувство естественной правды. Стилизаторские изыски, хлесткость, манерность ей не свойственны.

Зонина поет в искусстве Мстеры свою песню, душевную и мелодичную. При этом она обладает даром декоративности и чувством большого обобщения. Изобразительная пластика ее произведений очень женственна, мягка. Живопись всегда тонально организована: каким бы сложным в своем многоцветьи ни был цветовой замысел, она всегда приводит его к тональной согласованности. Поэтому в моделировке формы ее пластические средства очень тонки, а приемы исполнения неброски. Живопись художницы сочна, жизнерадостна и цельна. «Добрыня Никитич», «На птицеферме», «Конек-горбунок», «Садко», «Вечер поздний, из лесочка я коров домой гнала», «Три девицы под окном», «По улице мостовой», «Барышня-крестьянка» — таков далеко не полный перечень ее произведений.

Характерным для Зониной примером композиционного и живописного решения является работа «Ленин и печник». В ней раскрывается существо художественного и гражданского видения мастера, заключена значительная художественная правда. Это произведение является как бы итогом творческого пути художницы. Здесь и смелость замысла, и широта обобщения, и народное проникновение в существо жизни, лишенное какой-либо навязчивости. Здесь же и характерные признаки декоративного решения композиции, построенной ярусами.

Если бы, кроме этой работы, Зониной больше ничего не было написано, о ней и тогда можно было бы говорить как о талантливом мастере.

Нет, не гаснут вечерние и утренние зори! В памяти художницы они встают, освещая ее творчество светом немеркнущей зари и вдохновения, несущих людям радость.

Пройдя бывшую Песочную улицу, именуемую ныне улицей Третьего Интернационала, и минуя «Сад юннатов», мы попадаем на западную окраину Мстеры. Здесь еще в 1930-х годах можно было видеть редкие экземпляры исполинов — столетних вязов, свидетелей седой старины. Теперь в этих местах идет застройка так называемого «индивидуального сектора». Все дальше отступают от Мстеры совхозные поля-угодья. И не пешеходная тропа, как прежде, ведет на «Батарею»[11], а раскатанная машинами дорога. С вершины холма — «Батареи» — откроется взору раздольная низменность, окаймленная синевой хвойного леса. По склону холма спускается торная тропа, которая ведет к речке Таре, к бывшему месту Кусуновой мельницы с ольховыми зарослями и заглохшим омутом. Невольно придут на память пушкинские строки из «Русалки»:

Здесь мельница была когда-то

и бедный мельник здесь ходил.

От Кусуновой мельницы кривулина русла речки Тары будет круто забирать на северо-запад, до Исаковской излучины. Здесь тоже когда-то была мельница и называлась она Исаковской. Отсюда русло реки выгнется и повернет на юго-запад.

Минуя совхозную животноводческую ферму равнинной возвышенностью, мы постепенно от «Батареи» спустимся к Сазаньему оврагу, куда один из мстерских торговцев когда-то свалил тухлых сазанов. Отсюда дорогой, постепенно спускающейся в низину, окажемся у подножья бывшей Исаковской мельницы и живописных известково-туфовых осыпей холма. В жаркую летнюю пору, притомившись от ходьбы, здесь освежимся ключевой водой, которая родником бьет из-под холма. Бросим мимолетный взгляд на его вершину и в оцепенении будем смотреть на живописный Исаковский овраг, на краю которого уютно притулилась деревня Исаковка. Так постепенно мы окажемся в заветных местах приезжих и местных художников.

Исаковская возвышенность тянется параллельно руслу реки Тары, повторяя собой ее направление. В полукилометре от деревни Исаковки, через овраг, на вольготной высоте холма, поросшего смешанным чернолесьем, — танцующими березками, елями и соснами, мелким можжевельником, — кажется, в поднебесье разместилась маленькая деревенька Спас-Иваново. А дальше, метрах в трехстах через живописный овраг, в плотном окружении берез, вязов и одиноких дубов, стоит скрытая растительностью деревня Акиншено с ее белой колокольней. В пойменной низине, заросшая осоками, камышом, течет все та же речка Тара. Петляя в своих поворотах, она берет направление на запад — под деревни Осинки и Шустово. В низовье Акиншенского холма — в ольховнике и Черемухах — стояла когда-то мельница. На противоположной стороне от деревни, через пойму, на пологом возвышении, в сторону Мстеры простирается сплошной сосновый лес, переходящий в березовые и осиновые перелески, уходящие к деревне Черноморье. «А там — деревни Жары да Коробы — самы дальни городы...» Места здесь живописны. Деревня Акиншено служит как бы негласной Творческой дачей владимирских художников. Уже не раз здешние пейзажи мелькали на полотнах республиканских, всесоюзных художественных выставок.

В этой несказанной красоте, среди дубрав и лесов в деревне Акиншено родилась мстерская художница Вера Степановна Корсакова. Миниатюрной живописи училась она у Н. П. Клыкова. Окончив школу в 1938 году, работала мастером в артели «Пролетарское искусство». Под влиянием Е. В. Юрина она увлеклась орнаментальной росписью не только как мастер-исполнитель, но и как художница.

С 1943 года Вера Степановна активно участвует в творческой работе. Постепенно открываются самобытные особенности ее дарования. Она стремится подчинить условные средства миниатюры чувству реального мира, постигает орнамент как жанр сквозь живую форму. Новизна задачи, естественно, усложняет и пути художественного решения, поиски своей поэтической метафоры в создании образа. Продолжая традиции орнаментальной росписи, заложенные Е. В. Юриным, В. С. Корсакова ищет путей отхода от предвзятой отвлеченной формы, стремится строить орнаментальные мотивы на основе наблюдений живой природы.

В. С. Корсакова. Шкатулка «Русская пляска». 1945

В. С. Корсакова. Шкатулка «Лесная быль». 1953

Характерна и тематическая направленность ее работ: «Русский орнамент», «Русская пляска», «Праздник Победы», «Голуби мира», «Богатый урожай», «Лесная быль», «Владимирская вишня», «Весна» и другие. Орнаментальный мотив в творчестве В. С. Корсаковой, кроме эстетической функции, имеет и смысловую содержательность. Она стремится не только найти характерные признаки живой формы, но и передать ее национальные и местные особенности. Не просто пляска, а «Русская пляска», не просто вишня, а «Владимирская вишня». В пляске она ищет типичные черты соответствующего ритма, одежды персонажей и, наконец, орнаментальных включений в композицию растительных элементов. В этом и состоит главная особенность ее творчества. Можно спорить о каких-то частных вопросах мастерства, но эту главную черту исключить нельзя потому, что она стала внутренней потребностью творческой жизни художницы.

Все это вместе взятое требовало эмоционально яркого образного решения, художественного обобщения. Именно этого иногда и не хватало художнице, да только ли ей — всем нам, мстерским художникам, еще не хватает этой высоты.

В. С. Корсаковой иногда не доставало смелости переступить границы устоявшихся орнаментальных решений. Этому способствовало и однообразие форм самих изделий. Заслуга художницы уже в том, что она разработала свои декоративные и пластические приемы орнаментальной росписи и шла к цели своей дорогой, через постижение окружающего ее мира растений. Не один раз держала она в своих руках хлебные колосья, удивляясь красоте и совершенству этого чуда природы. Таким путем создавала свой букет, в чем-то неповторимый и не похожий па другие. В работе «Богатый урожай» В. С. Корсакова писала хлебные колосья золотом, тщательно выписывая усики и укладывая в их пазушках золотые зерна; между хлебных колосьев в ритмичном чередовании с другими цветами вводила в композицию лазоревые васильки, воплощая в них голубые глаза России.

Художники Мстеры любят начинать и завершать праздничные дни песней. Она здесь «прописана» давно — со времен старых мастеров. Одна из любимых песен «Среди долины ровныя». Зачин ее, как известно, ведет бас. Вторя басовой партии, задушевно и согласованно поет свою мелодию голос В. С. Корсаковой. Затем в подхватах вступает хор, и песня пошла... как полноводная река. И нет ей границы — ни конца, ни края, как нет границы народному творчеству, которому посвятила всю свою жизнь В. С. Корсакова.

Как мы уже не раз отмечали, самобытное лицо мстерского искусства сложилось на основе видового пейзажа. Пейзаж был тем составным звеном композиции, в котором развертывались несложные сценки народного быта. Он включал в свою среду живые существа — человека, животных, птиц как элементы, оживляющие пейзаж и несущие ту или иную смысловую, сюжетную связь. Как правило, сюжет в пейзажных композициях был незатейлив и прост: например, «Сбор плодов», «Рыболовы», «Грибники», «На охоте», «Гроза», «Гулянка» и другие. Также проста и неперегружена была композиция, исключавшая сложные варианты решений. В результате такого понимания пейзажа была определена и его изобразительная функция, как пейзажа декоративного, способствующего более тесной связи с художественным образом самого предмета. Примером такого единства могут служить «Сбор плодов» Н. П. Клыкова, «Русалка» (в овале) А. Ф. Котягина и другие.

По разным причинам этому ценному качеству долгое время не придавалось серьезного значения. В результате пейзаж разрабатывался прежде всего как среда, в отрыве от его образной, функциональной роли, без целостной связи с предметом и даже с оформляемой поверхностью крышки шкатулки. Такой пейзаж был очень часто перегружен деталями, трудно прослеживался ритм силуэтов, соразмерность деталей. Предавалась забвению цветовая и многоплановая тональная разработка пейзажа. Все это были издержки на пути поисков нового.

Чтобы стать художником-пейзажистом, необходимо иметь склонность к пейзажу. Именно это объединяет художников Мстеры. Разумеется, одаренность у каждого своя, а отсюда различны и результаты творческого поиска. Но пейзажистом-миниатюристом надо родиться.

Таким пейзажистом по призванию является Борис Николаевич Любомудров. Любовь к пейзажу возникла у него от тесного общения с природой, от постоянных наблюдений, а затем и долгих размышлений над природными явлениями.