Глава 2. «Луна заимствует свет Солнца…»

Как человечество изучало спутник Земли в докосмическую эпоху

«Ты за луну или за солнце»? – начиналась шуточная загадка, некогда популярная у советских школьников младших классов и на удивление точно отражающая лунный парадокс. Ведь в такой дилемме буквально всем естеством человека тянет выбрать солнце, главное светило нашей жизни. Луна в этом выборе предпочтений безусловно проигрывает. И детская загадка это ловко использовала, сражая естественных солнцепоклонников ехидным ответом: «За солнце – за пузатого японца, а за луну – за советскую страну!..»

Тысячелетия луна находилась для человечества в тени солнца. Если солярные божества всегда были главными и «добрыми», то лунные боги, богини и духи нередко были их полной противоположностью, если не «злыми», то уж точно не добрыми, но тоже очень сильными… О порой пугающей мифологии Луны и её роли в религиях разных эпох и народов можно легко написать толстую книгу, даже не одну.

«В архаических воззрениях солнце и луна воспринимались как две противоположные космические силы, активно воздействующие на человека. При этом дневное светило олицетворяло собой яркое, сильное, тёплое начало, а луна в большей степени соотносилась с тусклым, слабым, холодным…» – академически поясняет нам «Советская энциклопедия».

При всей сложности «божественных» взаимоотношений Солнца и Луны, религиозным сознанием последняя воспринималась неоднозначно. Слишком уж большое и разнообразное влияние оказывает ночное «солнце» на человека и его жизнь – от морских приловов до менструального цикла… Недаром древнейший из известных нам лунных календарей возник ещё в Шумере, а в реальности и того раньше, в эпоху каменного века. Да и сегодня значительная, если не большая часть человечества – исламский мир и огромный Китай – всё ещё живут, главным образом, по лунному календарю.

Луна соперничает с Солнцем и в религиозно-политической символике. Вспомним исламский полумесяц в современных гербах дюжины стран, от Туниса до Сингапура, но не забудем и полумесяц, помещавшийся в основаниях православных крестов задолго до возникновения ислама. Есть ещё и буддийские мотивы, благодаря которым лунный серп присутствует, например, на гербах Монголии и Бурятии.

Впрочем, богатая тема Луны в геральдике позволяет легко составить книжку, лишь чуть менее толстую, чем лунные сюжеты в религии и мифологии. К тому же есть ещё и сюжеты сказочные – человечество издавна населяло Луну разнообразными «лунными зайцами» и прочими фольклорными персонажами. Поэтому, абстрагируясь от иных вопросов главного ночного светила, попробуем кратко рассказать о том, как человечество до эпохи полётов в космос пыталось изучить, осмыслить и понять Луну не в религиозно-мистическом, не в сказочном, а в практическом и научном смысле.

«Лунный заяц» древних китайцев и ацтеков

Издавна люди не только фантазировали на тему Луны, но и внимательно рассматривали её. Зоркий человеческий глаз и без приборов способен немало разглядеть на единственном природном спутнике Земли. Первые из известных нам натурных зарисовок Луны сделаны за три тысячелетия до нашей эры – в конце XX века их обнаружили археологи на востоке Ирландии в местечке Наут. Там, в облицованных камнем коридорах под неолитическими курганами, на стенах нашли многочисленные изображения разных фаз Луны с особенностями её рельефа, доступными невооружённому человеческому глазу.

С некоторых близких к экватору широт Земли при внимательном взгляде на полную Луну характерные «пятна» на ней складываются в очертания фигуры, очень уж напоминающей зайца с двумя ушками. Так что распространённая от Индии до центральной Америки мифологическая тема «лунного зайца» прямо связана с древнейшими попытками человечества внимательно рассмотреть лунную поверхность.

Поэтому ацтеки до прихода конкистадоров верили, что боги ударили по лицу Луны кроликом, дабы умерить её свет и сделать менее яркой, чем Солнце. У древних обитателей Судана заяц прыгнул на Луну, спасаясь от преследователей. Индусы предпочитали сюжет о боге Индре, которого добрый заяц, не имея иной пищи для угощения, пытался накормить собственным мясом, за что благодарный повелитель небесного царства поместил ушастое животное на Луну.

Древние китайцы любили истории о нефритовом зайце, который в Лунном дворце круглый год толчёт в ступе снадобье бессмертия. Этот сюжет, распространённый ещё при династии Хань, павшей за два века до нашей эры, закономерно возродился в эпоху космических полётов – первый луноход КНР, успешно прилунившийся в 2013 г., официально называется именно «Юйту», что в переводе с китайского и означает «нефритовый заяц».

«Делает Луну комом мёрзлого, наподобие града, воздуха…»

Античные греки, от которых мы уже можем выводить родословную науки в прямом смысле этого слова, обошлись без зайцев на Луне. Именно их лунная богиня Селена, сестра солнечного бога Гелиоса, на долгие тысячелетия дала первое научное имя Луны. Наука о главном ночном светиле и в наши дни официально именуется «селенологией».

Пытливые греки не ограничились только именами, именно они сделали первые попытки вычислить размеры Луны и расстояние до неё, а также осмыслить и описать лунную орбиту. Этим занимались самые маститые астрономы античности, начиная с Аристарха Самосского, родившегося за три века до н. э.

Аристарх, вскоре после громких побед Александра Македонского, создал вполне научный трактат «О величинах и расстояниях Солнца и Луны». Все вычисления делались им на основе наблюдения солнечных затмений, а размеры и расстояния измерялись по отношению к радиусу Земли. Конечно же, античный астроном серьёзно ошибся в своих наивных на наш взгляд измерениях, но это были первые бесспорно научные подходы к изучению Луны и космоса вообще.

Аристарх Самосский первым почти точно вычислил, что диаметр Луны примерно в 3 раза меньше земного. Он же, за 18 столетий до Коперника, выдвинул гелиоцентрическую теорию и за этот прорыв в науке подвергся преследованиям – как писал один из античных историков: «Долгом всех греков было предъявить Аристарху Самосскому обвинение в безбожии за то, что он сдвинул с места Очаг Вселенной…»

Книга Аристарха Самосского начиналась отнюдь не очевидным для его современников утверждением: «Луна заимствует свет Солнца…» Её самые древние копии, дожившие до наших дней, относятся к X веку. И созданные для определения радиуса Луны схемы античного астронома выглядят на удивление современно – хотя вышли из под пера византийских каллиграфов тысячелетней давности, копировавших то, что было древностью и для них.

Определение радиуса Луны по методу Аристарха Самосского – из византийской рукописи X века

Спустя четыре века после работ Аристарха Самосского, другой хорошо известный нам учёный грек, Плутарх, создал любопытное сочинение «О лике, видимом на диске Луны». На исходе первого столетии нашей эры Плутарх попытался собрать всё, что было известно его современникам о единственном спутнике Земли.

«Они восстают против Эмпедокла, который делает Луну комом мёрзлого, наподобие града, воздуха, окруженного сферой огня; а сами утверждают, будто Луна есть де огненный шар…» – не без сарказма описывает Плутарх научные дискуссии развитой античности.

«Мнение тех, кто считает Луну огненною и раскаленною, ошибочно…»

Плутарх не был астрономом, но опирался на показавшиеся ему наиболее верными и обоснованными мнения античных мудрецов. Любопытно, что в эпоху расцвета рабовладельческого Рима, им не только принимался факт шарообразности Земли, но и постулировалась бесконечность вселенной, в которой наша планета и даже Солнце отнюдь не центр всего сущего. «Ведь вселенная беспредельна, а беспредельному, не имеющему ни начала, ни предела, нельзя иметь и центр, ибо и центр есть в некотором смысле предел…» – пишет Плутарх.

Вообще, человек, больше известный нам как историк, придерживался вполне современных взглядов на сущность Луны, она для него была таким же небесным телом, как и Земля, лишь вращающимся по своей особой орбите: «Мнение тех, кто считает Луну огненною и раскаленною, ошибочно… Разнообразие и изменчивость Луны не есть следствие отклонений или возмущений. Напротив, астрономы показывают в этих явлениях дивный порядок и поступательное движение по неким кругам, обращающимся около других кругов…»

Любопытны и рассуждения Плутарха о гипотетической жизни на этом спутнике Земли: «Ничто не свидетельствует о невозможности жизни на Луне. Тамошним обитателям нисколько не грозит опасность быть сброшенными и низвергнутыми… Обитатели Луны, если таковые существуют, вероятно, телосложения не тучного…» Показательно, что труд Плутарха «О лике, видимом на диске Луны» был впервые переведён на русский язык ровно 125 лет назад, в 1894 г. по заказу Московской астрономической обсерватории.

Спустя всего поколение после Плутарха, античность подарит нам и первый фантастический рассказ о полёте человека на Луну. Его автором был насмехавшийся над первыми христианами сатирик из Антиохи по имени Лукиан Самосатский. Пьеса о полёте на Луну начинается фразой: «Что это ты, Менипп, звезды изучаешь и производишь про себя какие-то вычисления?»

Падение античности с её блестящими философами, астрономами и сатириками на много веков прервёт научное изучение звёздного неба. Лишь спустя тысячелетие античную теорию движения и изменения фаз Луны уточнит и скорректирует арабский астроном Ибн аш-Шатир. В XIV веке он занимал должность «хранителя времени» в главной мечети Дамаска. Его расчеты лунной орбиты были важны не только для более точного определения времени молитв-намазов, но и для навигации средневековых мореплавателей. Арабские и персидские рукописи сохранили до наших дней созданные Ибн аш-Шатиром модели движения Луны относительно Земли и Солнца – и некоторые умозаключения сирийца на столетие с лишним предвосхитили «лунную модель» Николая Коперника.

Схема движения и изменения фаз Луны сирийского астронома Ибн аш-Шатиру из средневековой персидской рукописи

«Великие географические открытия» на Луне

Удивительно, но во многом закономерно, что эпоха Великих географических открытий привела и к массовым «географическим открытиям» на Луне. Прежде всего, это связано с появлением в начале XVII века первых телескопов, хотя диаграммы освещения лунной поверхности солнечным светом рисовал ещё гениальный Леонардо да Винчи столетием ранее.

Первая известная нам «карта Луны» составлена в 1603 г. современником Шекспира – британским учёным Уильямом Гильбертом, придворным врачом королевы Елизаветы и автором термина «электричество». Впрочем, карта Гильберта с первой попыткой присвоить собственные имена лунным объектам составлена ещё без использования телескопа и оттого весьма условна. Забавно, что лунный участок, названный на этой пробной карте Британией, сегодня именуется Морем Кризиса.

Первая известная нам «лунная карта», созданная Уильямом Гильбертом в 1603 г.

Известно, что одним из первых исследователей Луны с помощью телескопа был знаменитый Галилей – он начал рассматривать лунные пятна и кратеры в ноябре 1609 г. Немного ранее, 26 июля того года, первые наблюдения Луны в телескоп провёл британский математик Томас Хэрриот – в этот день можно смело праздновать юбилей исследования античной Селены вооружённым глазом!

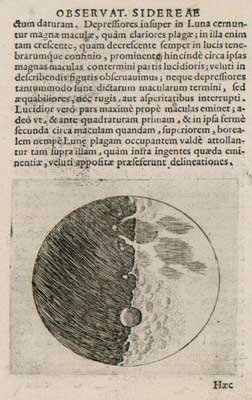

Именно Хэрриот положил традицию давать лунным кратерам имена заслуженных учёных древности. Правда, сами кратеры современник Шекспира считал островами посреди лунный морей… Первая же печатная публикация зарисовок по итогам наблюдения лунной поверхности в телескоп принадлежит Галилею. В его книге «Звёздный вестник», отпечатанной в Венеции в 1610 г., приведены карты Луны, но от присвоения каких-либо названий лунным объектам учёный воздержался. Любопытно, что именно Галилей первым весьма точно оценил высоту горных хребтов на Луне, около 8 км в наших единицах измерения.

Один из рисунков поверхности Луны, представленный в книги Галилео Галилея «Звёздный вестник», 1610 г.

После публикации Галилея на протяжении первой половины XVII в. последовал целый вал «лунных карт» различного качества от астрономов по всей Западной Европе. Однако первую карту Луны с разработанной системой наименований создал бельгиец Михаэль ван Лангрен, придворный астролог и математик испанского короля. В 1645 г. он опубликовал книгу «Полнолуние», в которой помимо карт содержалось более 300 имён лунных объектов.

Именно от Лангрена пошла традиция именовать светлые участки Луны «землями», а тёмные «морями». При этом астроном не зря был придворным – присваивая имена лунной поверхности, он умело польстил всем сильным мира сего. Если «землям» он давал абстрактные и позитивные названия («Земля Доблести», «Земля Благородства» и т. п.), то некоторые моря носили уже весьма актуальные имена – например, «Море Евгении», называлось в честь супруги испанского короля, а «Море Бурбонское» в честь правящей династии. Ещё интереснее обстояло дело с лунными кратерами – все они получили названия в честь монархов и знатнейших аристократов Европы. Так на Луне оказались имена Людовика XIV и папы римского Иннокентия X, вплоть до французских принцев Конде и польского князя Конецпольского.

Первая подробная карта с именами объектов Луны за авторством Михаэлья ван Лангрена, 1645 г.

«Луны и крапин ея прилежное описание…»

Спустя несколько лет придворного астронома испанского короля превзошёл Иоганн Гевель, любитель из ныне польского Гданьска. Подобно Копернику, он лишь номинально считается поляком, будучи в реальности немцем, писавшем свои труды на латыни. Наследник богатых пивоваров, Гевель, он же Hevelius или Гевелий, сумел построить самый крупный телескоп той эпохи. В 1647 г. вышла в свет его сразу нашумевшая книга Selenographia sive lunae descriptio – «Селенография или Описание Луны».

После пяти лет кропотливых наблюдений в телескоп Гевелий создал массу изображений Луны на каждый день её роста. Предложенная им подробная карта была не только весьма точна, но и содержала новую систему наименований. Далёкий от аристократических вершин наследник пивоваров сознательно отказался от присвоения лунным объектам имён известных личностей – как писал сам Гевелий, «из боязни нажить себе врагов в тех из них, которых мог бы забыть или в тех, которым показалось бы недостаточно выделенной на их долю части».

Гевелий предложил сделать Луну отражением земной географии. Поэтому на его картах лунной поверхности присутствуют, например, Понт Эвксинский и Меотида (древнегреческие имена Чёрного и Азовского морей), а к ним примыкают участки лунной «суши» со столь же античными именами – Таврика, Херсонес, Сарматия…

Зарисовка одной из фаз полной Луны из книги Гевелия «Селенография», 1647 г.

Именно книга Гевелия стала первым научным трактатом о Луне, который перевели на русский язык. Сделал это почти три с половиной века назад в 1679 г. один из лучших переводчиков Посольского приказа Степан Чижинский. Православный шляхтич из Львова, блестящий знаток латыни, Чижинский в чине ротмистра польской армии сознательно перешёл на сторону русского царя – за долгие годы службы Москве он успел побывать и основателем первого русского театра и даже резидентом нашей разведки в Вене.

Рукописный перевод, сделанный Чижинским по заказу царя Фёдора Алексеевича, назывался «Селенография, еже есть Луны и крапин ея прилежное описание». Именно этот перевод впервые вёл в русский язык многие хорошо известные нам сегодня астрономические термины. К прежним всякого рода «звёздам блудящим» из старорусского языка волей Степана Чижинского присоединились слова, заимствованные им из книги Гевелия о Луне, такие как – «планета», «полюс», «глобус», «горизонт».

Правда, сам бывший шляхтич Чижинский ещё не до конца определился, как эти термины излагать кириллицей, поэтому писал то «планета», то «планита». Известно, что после смерти царя Фёдора Алексеевича рукописный перевод «Селенографии», помещавшийся на 408 листах, забрал боярин Тихон Стрешнев для своего воспитанника – юного царевича Петра, будущего первого императора России…

Завершает рассказ об изучении человечеством Луны в докосмическую эру ещё один знаменательный факт, закрывший эпоху рукописных карт ночного светила. В 1839 г., Луи Дагер, изобретатель первой работоспособной технологии фотографирования, сделал самый первый в истории человечества снимок Луны. С тех пор техника стала постепенно заменять человеческий глаз в древнем деле изучения небесных сфер.

Фото Луи Дагера

Любопытно, что первая фотография видимой стороны Луны была сделана Дагером ровно за 120 лет до того как советский космический аппарат «Луна-3» в 1959 г. впервые сумел сфотографировать обратную сторону природного спутника Земли, ранее никогда не виденную человеком.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ