Часть первая. Возвышение Китая

Глава 1. «Крупнейший игрок в мировой истории»

Вероятно, вам еще никогда не приходилось задумываться о том, что за люди афиняне, с которыми вам предстоит борьба, и до какой степени они во всем не схожи с вами. Ведь они сторонники новшеств, скоры на выдумки и умеют быстро осуществить свои планы.

Пусть Китай спит, ибо, когда он проснется, мир ждет потрясение.

Вскоре после того, как его назначили директором Центрального разведывательного управления в сентябре 2011 года, я навестил самого успешного в современной истории американского генерала в его кабинете в Лэнгли, штат Виргиния. Мы с Дэвидом Петреусом познакомились лично в 1980-х годах, когда он был докторантом в Принстоне, а я возглавлял школу имени Кеннеди в Гарварде. С тех пор мы поддерживали отношения, пока он строил военную карьеру в рядах армии США, а я занимался академической деятельностью (и несколько раз работал по контракту на Пентагон). После обмена любезностями и вежливых расспросов о его новой работе я спросил Дэвида, нашел ли он общий язык со старыми кадрами агентства и делятся ли те с ним «тайными тайнами», то бишь сведениями о наиболее тщательно оберегаемых, наиболее засекреченных операциях. Дэвид лукаво улыбнулся и ответил: «Еще бы!», а его выжидательное молчание показывало, что он ждет от меня продолжения.

После паузы я спросил, что он узнал о «спящих агентах», то есть о тех людях, которые были завербованы агентством, но которым, по сути, полагалось жить обычной жизнью среднего человека в своей стране, обретая мало-помалу полное, насколько возможно, понимание местной культуры, народа и правительства. Такие люди делали карьеру совершенно незаметно, а агентство ожидало от них всего-навсего, что они, когда к ним обратятся – подобное случалось крайне редко, быть может, единожды или дважды в десятилетие, – честно и откровенно поделятся своими выводами о происходящем в конкретной стране и ожиданиями от будущего.

Дэвид подался вперед через стол и стал изучать принесенный мною отчет, где содержались проницательные и дальновидные выкладки относительно надлежащей реакции Вашингтона на величайшие геополитические вызовы наших дней. Как я сказал новому директору ЦРУ, автор отчета обладал, несомненно, даром предвидения. Он сумел предугадать переход Китая от «Большого прыжка» [11] и культурной революции 1960-х годов к капиталистическим преобразованиям Дэн Сяопина в 1980-х. Более того, он установил тесные рабочие контакты со многими людьми в руководстве КНР, включая будущего председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Я начал читать первый блок вопросов из пятидесяти страниц вопросов и ответов в этом тексте:

– Насколько серьезно стремление нынешних лидеров Китая сместить Соединенные Штаты Америки с позиции доминирующей силы в Азии в обозримом будущем?

– Какова стратегия Китая в желании стать номером один в Азии?

– Каковы основные препятствия в реализации этой стратегии?

– Насколько вероятен успех Китая?

– Если все получится, каковы будут последствия возвышения КНР для других азиатских стран и для США?

– Неизбежен ли конфликт между Китаем и США?

Автор отчета предлагал свои ответы на эти и многие другие вопросы. Он убедительно и обоснованно срывал завесу тайны с китайских амбиций. Он трезво оценивал риск возможного столкновения двух наших стран и давал разумные советы по поводу того, как предотвратить такое гибельное столкновение.

Ли Куан Ю, разумеется, был агентом ЦРУ. Душой, телом и сердцем он принадлежал Сингапуру, но этот многоопытный государственный деятель, скончавшийся в 2015 году, был мастером прятать тайное, что называется, на виду. Отчет, который я принес в кабинет Петреуса, был выдержкой из книги «Ли Куан Ю: прозрения великого человека о Китае, Соединенных Штатах Америки и мире в целом»; эту книгу в 2013 году мы написали совместно с Робертом Блэквиллом и Али Уайном. Будучи основателем и многолетним лидером своего крошечного города-государства, Ли Куан Ю обосновался в маленькой, нищей и полуголодной рыбацкой деревеньке – и превратил ее в современный мегаполис. Этнический китаец, он получил образование в Кембриджском университете и стал олицетворением слияния конфуцианства и морали английского высшего света. Вплоть до своей кончины в 2015 году он также являлся, безусловно, признанным и ведущим мировым экспертом по Китаю.

Точка зрения Ли на происходящее в Китае, наряду с восприятием событий в мире, обеспечивала его востребованность в качестве стратегического советника президентов и премьер-министров на всех континентах, в том числе глав государства в США, от Ричарда Никсона до Барака Обамы. Проницательность Ли применительно к Китаю отражала не только его «уникальное стратегическое видение», по выражению Генри Киссинджера, но и осознанную потребность знать как можно больше о «спящем гиганте». Пускай экономическая и политическая мощь Китая представлялась далеко не столь очевидной на фоне аграрного марксизма Мао, Китай все равно оставался колоссом, из тени которого островная страна Ли Куан Ю пыталась выбраться на солнечный свет и выжить. Ли одним из первых осознал истинную природу Китая – и его истинный потенциал.

Пока Ли изучал Китай и его лидеров, те изучали его самого и его страну. В конце 1970-х годов, когда Дэн Сяопин стал размышлять о стремительном переходе к рыночной экономике, китайские лидеры воспринимали Сингапур как своего рода лабораторию, как образец не только экономического, но и политического развития. Ли провел тысячи часов в прямых переговорах с китайскими руководителями, членами кабинета министров и будущими лидерами «северного соседа»[12][13]. Все китайские вожди, от Дэн Сяопина до Си Цзиньпина, почтительно именовали его «наставником», а это признак высочайшего уважения в китайской культуре.

Я обратил внимание нового директора ЦРУ на важнейший вопрос относительно курса развития Китая: что означает драматическая трансформация КНР для глобального баланса сил? Ли напоминал: «Масштабы влияния Китая на мировой баланс сил таковы, что миру придется искать новый баланс. Невозможно будет притворяться, будто на арену просто вступил еще один крупный игрок. Это крупнейший игрок в мировой истории»[14].

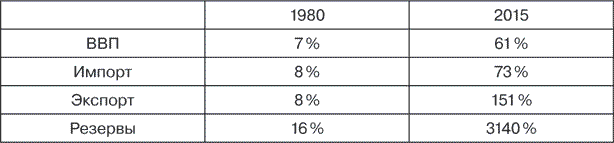

В курсе по национальной безопасности, который я читаю в Гарварде, лекция о Китае начинается с опросов. Прежде всего студентам предлагается сравнить Китай и Соединенные Штаты Америки – по показателям 1980 года и по нынешнему рейтингу. Снова и снова мои студенты демонстрируют шок от увиденного. Достаточно одного взгляда на диаграмму с цифрами 2015 года, чтобы понять причину этого шока.

Всего за поколение вперед вырвалось государство, которое до того не учитывалось ни в каких международных расчетах. В 1980 году валовой внутренний продукт (ВВП) Китая составлял менее 300 миллиардов долларов США; к 2015 году он составил 11 триллионов долларов, что превратило Китай во вторую по величине экономику мира по рыночным показателям. В 1980 году товарооборот Китая с внешним миром достигал менее 40 миллиардов долларов; к 2015 году он вырос стократно, до 4 триллионов долларов[15]. Каждые два года с 2008 года прирост китайского ВВП превосходил общий объем индийской экономики[16]. Даже на этапе минимального прироста в 2015 году экономика Китая повторяла объем греческой каждые шестнадцать недель, а израильской – каждые двадцать пять недель.

Таблица 1. Китай в процентах от США

Расчеты в долларах США. Источник: Всемирный банк.

В ходе того великолепного рывка между 1860 и 1913 годами, когда Соединенные Штаты Америки шокировали европейские столицы, обойдя Великобританию и став крупнейшей экономикой мира, ежегодный рост Америки составлял в среднем 4 процента[17]. С 1980 года экономика Китая росла на 10 процентов в год. Согласно «правилу 72» [18] (нужно разделить 72 на показатель ежегодного прироста, чтобы определить, когда экономика или инвестиции удвоятся), китайская экономика удваивается каждые семь лет.

Чтобы оценить, насколько это достижение замечательно, требуется более длительный срок. В восемнадцатом столетии Британия начала Промышленную революцию, породив известный нам современный мир. В 1776 году Адам Смит опубликовал книгу «Богатство народов», где объяснялось, как после тысячелетия нищеты рыночный капитализм создает достаток и новый средний класс. Семнадцать лет спустя в Китай прибыл эмиссар короля Георга III (того самого «безумного короля Георга», что проиграл американскую Войну за независимость); он предложил установить дипломатические отношения между двумя государствами. На ту пору труд британских рабочих был в целом намного производительнее труда китайских рабочих. Китайцы, как заведено от века, если угодно, превосходили прочих числом, однако прозябали в бедности. К исходу каждого трудового дня результат усилий китайского рабочего едва позволял прокормиться ему самому и его семье, вследствие чего почти не образовывалось излишков, на которые государство могло бы содержать армию или вкладывать средства в иные институты, например в развитие военно-морского флота (так дело обстояло более четырех тысячелетий, не считая единственного краткого полувекового исключения [19][20]), для расширения своих границ и своего влияния. Ныне продуктивность рабочих в Китае равняется четверти американской. Если в последующие два десятилетия она достигнет хотя бы половины американской, китайская экономика вдвое превзойдет по объему экономику США. А если мы сравняемся по производительности, экономика Китая будет вчетверо больше экономики США.

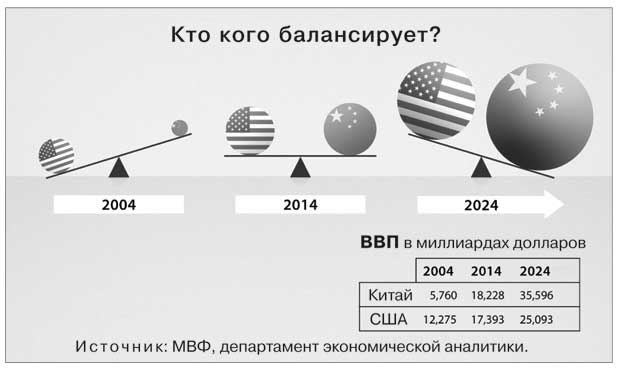

Эта элементарная арифметика является серьезной помехой для стремлений Вашингтона «сбалансировать» растущее могущество Китая. В 2011 году под громкие аплодисменты тогдашний госсекретарь Хиллари Клинтон объявила о важном «повороте» американской внешней политики, суть которого заключалась в перенаправлении внимания и ресурсов с Ближнего Востока на Азию. Процитирую также президента Обаму: «После десяти лет, на протяжении которых мы участвовали в двух войнах, обошедшихся нам очень дорого, по расходам и по потерям, США сосредотачивают внимание на огромном потенциале Азиатско-Тихоокеанского региона»[21][22]. Президент обещал усилить дипломатическое, экономическое и военное присутствие Америки в этом регионе и обозначил решимость США противостоять росту влияния Китая в регионе. Сам Обама считал это «сбалансирование» одним из основных внешнеполитических достижений своей администрации.

Будучи помощником госсекретаря при президенте Обаме и государственном секретаре Клинтон, Курт Кэмпбелл возглавил эту инициативу. Его книга «Разворот: Будущее американской политики в Азии» (2016) старательно оправдывает предложенное «общее сбалансирование» и доказывает, что это не просто благие намерения. Однако, несмотря на все усилия, Кэмпбеллу не удалось найти много количественных показателей в пользу такого утверждения. Разворот политики трудно обнаружить, как ни измеряй – будь то с учетом концентрации внимания президента, по времени, затраченному на заседания Совета национальной безопасности, по числу встреч с руководителями стран региона, по количеству перелетов, по числу военных и торговых кораблей или по объему выделяемых средств. Продолжающиеся войны в Ираке и Афганистане, наряду с новыми (в Сирии и против ИГИЛ на Ближнем Востоке), фактически монополизировали внешнеполитическую повестку администрации и доминировали среди президентских забот все восемь лет пребывания Обамы на посту. Как заметил один из чиновников Белого дома: «Лично у меня не возникало ощущения, будто мы и вправду отвернулись от Ближнего Востока. Около 80 процентов общих собраний в Совете национальной безопасности были посвящены именно Ближнему Востоку»[23].

Даже не фокусируйся американское внимание на других регионах, Вашингтону было бы крайне сложно игнорировать законы экономической гравитации. Сравним относительный вес экономик США и Китая, как если бы они были двумя прямыми конкурентами. Вывод совершенно очевиден – и весьма неприятен. Американцы обсуждали, стоит ли слабее давить левой ногой (Ближний Восток) и перенести основную тяжесть на правую (Азия). Между тем Китай просто продолжал развиваться, втрое опережая США по темпам роста. В результате Америка оказалась настолько в неудобном положении, что грозит вот-вот опрокинуться.

Таков подтекст первого вопроса моей викторины, предваряющей лекцию. Второй вопрос рассеивает иные заблуждения. Студентов спрашивают, когда США могут оказаться вторыми. В каком году Китай может обогнать Соединенные Штаты Америки и стать державой номер один по количеству автомобилей, крупнейшим рынком предметов роскоши или даже самой большой в мире экономикой?

Большинство студентов испытывают потрясение, когда узнают, что по основным показателям Китай уже превзошел США. Китай является крупнейшим в мире производителем кораблей, стали, алюминия, мебели, одежды, текстиля, сотовых телефонов и компьютеров[24]. Еще большее потрясение вызывает осознание того факта, что Китай также является крупнейшим в мире потребителем большинства товаров. Америка была родиной автомобиля как массового товара, но Китай сегодня сделался самым крупным автопроизводителем и крупнейшим автомобильным рынком. Китайские потребители в 2015 году приобрели двадцать миллионов автомобилей – на три миллиона больше, чем было продано в США[25]. Кроме того, Китай также является крупнейшим мировым рынком сотовой телефонии и электронной коммерции и располагает наибольшим количеством пользователей Интернета[26]. Он импортирует больше нефти, потребляет больше энергии и добывает больше солнечной энергии, чем любое другое государство[27]. Вдобавок (это, может быть, наиболее уязвляющий факт для самоуверенной Америки) в 2016 году – как и после мирового финансового кризиса 2008 года – Китай выступил первичным драйвером глобального экономического роста[28].

Для американцев, что росли в мире, где Америка была державой номер один (то есть для каждого гражданина США с 1870 года), сама мысль о том, что Китай способен заместить США в роли крупнейшей экономики мира, кажется немыслимой. Многие американцы считают экономическое превосходство неотъемлемым правом своей страны и даже, если хотите, частью национальной идентичности.

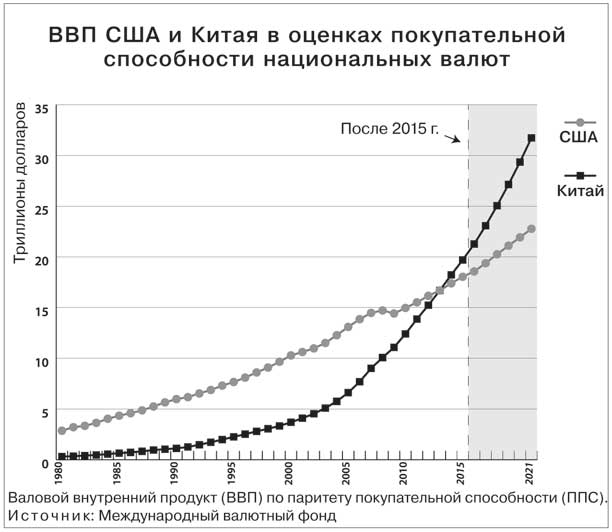

Неоспоримое пребывание Америки на вершине мира позволяет объяснить тот переполох, который случился на совместном заседании Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне в 2014 году, когда МВФ представил свой ежегодный доклад о глобальной экономике. Газетные заголовки кричали: «Америка стала № 2!» Процитирую обзор «Маркет уотч»: «Не существует способа сказать это аккуратно, поэтому скажем без обиняков: мы больше не являемся номером один»[29]. Газета «Файненшл таймс» подытожила доклад МВФ чуть более содержательно: «Теперь все официально. В 2014 году размер американской экономики, по оценкам МВФ, составил 17,4 триллиона долларов, а размер китайской экономики – 17,6 триллиона долларов». Далее газета отмечала, что «еще в 2005 году экономика Китая была меньше половины американской. К 2019 году МВФ ожидает, что она окажется на 20 процентов больше»[30].

МВФ оценивал ВВП Китая по критерию покупательной способности (ППС), то есть по стандарту, принятому в настоящее время основными международными институтами, профессиональные обязанности которых требуют сопоставления национальных экономик. По мнению ЦРУ, ППС «обеспечивает наилучшую доступную отправную точку для сравнения экономического могущества и благосостояния стран». МВФ объясняет, что «рыночные ставки более волатильны, а их использование может привести к заметным колебаниям совокупных показателей роста, даже если темпы развития отдельных стран остаются стабильными. ППС обычно рассматривается как лучший способ оценки общего благосостояния»[31]. Если отталкиваться от покупательной способности, Китай не только превзошел США, но обеспечивает ныне приблизительно 18 процентов мирового ВВП, тогда как в 1980 году обеспечивал всего 2 процента этого ВВП[32].

Тех, для кого американское превосходство есть жизненное кредо, заявление МВФ побудило к энергичным поискам метрик, по которым США по-прежнему остаются номером один. К числу таких показателей относится ВВП на душу населения, новый параметр, позволяющий точнее учитывать качество жизни и уровень благосостояния, а также шаг вперед по сравнению с предыдущим стандартом, где ВВП оценивался по рыночным курсам[33]. Поскольку ряд уважаемых коллег со мною не согласен, я обратился к ведущему специалисту и банковскому работнику, бывшему профессору Массачусетского технологического института Стэнли Фишеру и спросил, как именно следует оценивать американскую экономику и сопоставлять ее с китайской. Фишер написал учебник по макроэкономике, был наставником Бена Бернанке (бывшего главы Федеральной резервной системы) и Марио Драги (главы Европейского центрального банка), работал председателем правления Центрального банка Израиля, а в настоящее время является заместителем председателя ФРС США. То есть он знает, о чем говорит. По его мнению, ППС действительно может считаться лучшим критерием оценки – и не просто инструментом оценки относительной экономической мощи. «Сравнивая размеры национальных экономик, – говорит Фишер, – особенно если нам нужно определить сравнительный военный потенциал в первом приближении, мы не найдем ничего лучше ППС. Так мы выясняем, сколько самолетов, ракет, кораблей, моряков, пилотов, беспилотных летательных аппаратов, баз и прочего военного снаряжения государство в состоянии купить и какую цену ему придется заплатить в своей национальной валюте»[34]. Выпускаемый Международным институтом стратегических исследований авторитетный ежегодник «Военный баланс» соглашается с этими словами, отмечая, что «аргументы в пользу применения ППС значимы для Китая и России»[35].

Когда я пишу эти строки, излюбленной темой западной прессы в сообщениях о китайской экономике стало «замедление роста». Если проанализировать отчеты по экономике Китая с 2013 по 2016 год в наиболее уважаемых СМИ, бросится в глаза, что слово «замедление» чаще всего используется для описания происходящего[36]. Но мало кто задается вопросом, это замедление по сравнению с чем? За тот же период любимой характеристикой американской прессы для американских экономических показателей сделалось слово «восстановление». Но сравним «замедление» Китая с «восстановлением» Америки. Неужели Китай замедлился примерно до уровня развития США? Или его темпы остались чуть выше? Или они намного больше?

Разумеется, после финансового кризиса и «великой рецессии» 2008 года экономика Китая действительно замедлила развитие: с 10 в среднем процентов на протяжении десятилетия до 2008 года до нынешних 6–7 процентов ежегодно в 2015 и 2016 годах. При этом, пускай экономический рост Китая сократился приблизительно на треть от докризисного уровня, мировой экономический рост снизился почти вдвое. «Восстанавливающаяся» экономика США в среднем после «великой рецессии» росла всего на 2,1 процента в год. В странах ЕС рост составлял 1,3 процента ежегодно, и эта стагнация сохраняется. То же самое можно сказать о Японии, экономика которой за этот период прирастала в среднем на 1,2 процента ежегодно[37]. А что касается шумихи вокруг якобы наблюдаемого в Китае экономического спада, напомню показательный факт: после «Великой рецессии» 40 процентов мирового прироста обеспечиваются исключительно одной страной – Китаем[38].

В 1980 году американцы редко бывали в Китае. Страна лишь недавно «открылась» Западу, и путешествия предпринимались нечасто. Те, кто добирался, видели страну, которая выглядела так, будто ее вырвали из далекого прошлого: просторы, поля, время словно застыло, мир непостижим и чужд, а гигант спит. Бамбуковые хижины перемежались ветшающими жилыми многоэтажными домами в советском стиле, а городские улицы изобиловали только велосипедами, на которых восседали тысячи людей в почти одинаковых серых френчах, как у Мао. Туристы, дерзнувшие переправиться на материк из Гонконга, видели пустые поля Гуанчжоу и Шэньчжэня, усеянные крошечными деревушками. Всюду, куда бы они ни пошли, американцы сталкивались с сокрушительной нищетой: 88 процентов от миллиарда граждан Китая пытались выживать, как и на протяжении тысячелетий до Промышленной революции, менее чем на 2 доллара в день[39].

Некогда пустые улицы Пекина ныне забиты шестью миллионами автомобилей. Вспоминая свою секретную дипломатическую миссию в Китай в начале 1970-х годов, Генри Киссинджер, государственный секретарь США, сыгравший ключевую роль в «открытии» Китая Западу, говорил: «Если бы кто-нибудь в 1971 году показал мне фотографию современного Пекина и сказал бы, что через 25 лет Пекин будет выглядеть вот так, я бы ответил, что это абсолютно невозможно»[40]. Деревня Шэньчжэнь сегодня превратилась в мегаполис, где проживает свыше десяти миллионов человек, а цены на недвижимость конкурируют с Силиконовой долиной. Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд, проницательный очевидец китайских реформ, описывает феномен Китая так: «Словно английская Промышленная революция и глобальная информационная революция разразились одновременно и сжались до 30 лет вместо трехсот»[41].

Когда американцы жалуются на то, сколько времени требуется на строительство или ремонт дороги, им часто отвечают, что «Рим строился не один день». Кто-то явно забыл рассказать об этом китайцам. К 2005 году страна создавала городской ландшафт, равный по площади сегодняшнему Риму, каждые две недели[42]. С 2011 по 2013 год Китай произвел и использовал больше цемента, чем США на протяжении всего двадцатого столетия[43]. В 2011 году китайская компания возвела 30-этажный небоскреб всего за 15 дней. Три года спустя еще одна строительная фирма построила 57-этажный небоскреб за 19 дней[44]. А на создание всего жилого фонда Европы Китаю понадобилось не более 15 лет[45].

Впервые увидев «массивный, красиво расположенный» конгрессно-выставочный центр Тяньцзинь-Мейцзян, где проходила летняя конференция Всемирного экономического форума 2010 года, колумнист газеты «Нью-Йорк таймс» Томас Фридман, по его собственному признанию, онемел от восторга. Центр построили всего за восемь месяцев. Помимо изумления и восторга, Фридман испытал и смятение. Почти столько же времени потребовалось ремонтникам вашингтонского метрополитена на ремонт «двух крохотных эскалаторов, по 21 ступеньке каждый, на красной линии метро» возле дома Фридмана в Мэриленде[46].

Целая глава книги Фридмана «Жаркий, плоский, многолюдный» посвящена фантазиям насчет последствий далеко идущих реформ, какие могли бы предпринять Соединенные Штаты Америки, став они «Китаем на денек»[47]. Сегодня Китай тратит часы на то, для чего в США требуются месяцы. Я вспоминаю об этом ежедневно, когда вижу мост через реку Чарльз между моим офисом в гарвардской школе имени Кеннеди и бизнес-школой Гарвардского университета. Мост реконструируют, тормозя дорожный трафик, вот уже 4 года. В ноябре 2015 года Пекин заменил намного более крупный 1,3-тонный мост Саньюань всего за 43 часа[48]. В целом Китай построил 2,6 миллиона километров дорог, в том числе 70 000 миль автомобильных дорог, с 1996 по 2016 год, соединив трассами 95 процентов деревень страны и обогнав США в рейтинге стран с наиболее обширной сетью автодорог почти на 50 процентов[49].

За минувшее десятилетие Китай построил самую длинную в мире высокоскоростную железнодорожную сеть: 12 000 миль пути, обеспечивающего перемещение между городами со скоростью до 180 миль в час. В США этот путь протянулся бы от Нью-Йорка до Калифорнии и обратно – дважды. На скорости 180 миль в час можно было добраться от вокзала Биг-Сентрал в Нью-Йорке до Юнион-стрит в округе Колумбия всего за час, а от Бостона до Вашингтона – за два. Более того, у Китая сейчас больше высокоскоростных железнодорожных путей, чем у остального мира[50]. В то же десятилетие Калифорния изо всех сил пыталась построить одну 520-мильную высокоскоростную линию между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Избиратели одобрили проект в 2008 году, но штат недавно признал, что строительство не завершится до 2029 года, а его стоимость составит 68 миллиардов долларов – то есть на 9 лет позже и на 35 миллиардов долларов дороже, чем обещали первоначально[51]. К тому времени Китай планирует проложить еще 16 000 миль высокоскоростных железнодорожных путей[52].

Помимо небоскребов, мостов и скоростных поездов следует принимать во внимание иной, гораздо более важный эффект развития Китая, благоприятный для человечества как такового. Всего поколение назад 90 из каждых 100 китайцев жили менее чем на 2 доллара в день. Сегодня таких людей менее 3 на сотню[53]. Средний доход на душу населения вырос с 193 долларов в 1980 году до более чем 8100 долларов сегодня[54]. Оценивая успехи КНР в реализации «миллениальной» программы ООН [55] по улучшению жизни беднейших слоев населения, глава Всемирного банка Роберт Зеллик отмечал в 2010 году: «С 1981 по 2004 год Китаю удалось избавить от крайней нищеты более полумиллиарда человек. Это, безусловно, самый большой рывок по преодолению бедности в истории».

Образование, здравоохранение и связанные с этими областями показатели развития свидетельствуют об аналогичных улучшениях в иных сферах. В 1949 году средняя продолжительность жизни китайских граждан составляла тридцать шесть лет, а 8 из 10 китайцев не умели читать и писать. К 2014 году ожидаемая продолжительность жизни увеличилась более чем в два раза – до семидесяти шести лет, а 95 процентов населения овладели грамотой[56][57]. Если Китай сохранит нынешний курс развития, миллионам людей суждено испытать стократное повышение качества жизни. В Америке же при среднем темпе роста на душу населения за последнее десятилетие гражданам придется ждать 740 лет, чтобы ощутить такое улучшение. Как неоднократно объяснял своим читателям журнал «Экономист», впервые в современной истории Азия оказалась богаче Европы, если судить по накопленному богатству индивидов. Ожидается, что Азия опередит Северную Америку приблизительно к 2020 году, а Китай станет основным драйвером накопления богатств (включая общие финансовые активы всех домохозяйств)[58].

В мгновение ока экономический рост не просто избавил от бедности сотни миллионов китайцев, но и породил поистине небывалое число миллионеров и миллиардеров. Согласно одной точке зрения, Китай уже превзошел США в качестве страны с наибольшим количеством миллиардеров в 2015 году, а теперь увеличивает этот показатель на нового миллиардера каждую неделю[59]. Китайцы вполне могут считаться наиболее агрессивными сберегателями в мире – их семьи обычно экономят свыше 30 процентов располагаемого дохода, – но вряд ли можно вообразить, что сказал бы Карл Маркс, доведись ему узнать, сколько китайских «коммунистов» нынче носят «Prada» [60]. Китайские покупатели приобрели половину предметов роскоши, проданных в мире в 2015 году. «Louis Vuitton», «Chanel» и «Gucci» сегодня видят в китайцах своих привилегированных клиентов. Главные аукционы «Сотбис» и «Кристи» проводятся уже не в Нью-Йорке и Лондоне, а в Пекине и Шанхае.

Поколение назад Китай занимал нижние позиции большинства международных рейтингов в области образования, науки, технологий и инноваций. Но спустя два десятилетия активного инвестирования в человеческий капитал он стал конкурентоспособен в мировом масштабе. Сегодня это соперник, в некоторых отношениях уже превосходящий Соединенные Штаты Америки[61][62].

Международно признанным золотым стандартом для оценки эффективности обучения школьников является Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. На тестировании 2015 года Китай занял шестое место по математике, а США досталось тридцать девятое место. Успех Китая оказался намного выше среднего показателя по ОЭСР, тогда как показатель США был значительно ниже. Даже лучший среди американских штатов, Массачусетс, был бы на двадцатом месте, доведись ему выступать как отдельной стране в этом рейтинге (в предыдущем опросе 2012 года штат занял девятое место)[63]. Согласно недавнему конкурсу абитуриентов в области инженерии и информатики, проведенному Стэнфордским университетом, выпускники китайских школ имеют трехлетнее преимущество перед своими американскими коллегами в развитии навыков критического мышления[64].

В 2015 году Университет Циньхуа обошел Массачусетский технологический институт в рейтинге «Ю-ЭС ньюс энд уорлд рипорт» как ведущий мировой университет в области инженерного дела. Если рассматривать десятку основных инженерных учебных заведений мира, Китай и США располагают каждая четырьмя[65]. По предметам STEM [66] (наука, технологии, инженерия и математика), которые обеспечивают основные компетенции по достижению прогресса в науке, технике и наиболее быстро развивающихся отраслях современной экономики, Китай ежегодно выпускает вчетверо больше студентов, чем США (1,3 миллиона человек против 300 000 человек). Причем эта цифра не учитывает еще 300 000 китайских студентов, которые в настоящее время обучаются в американских учебных заведениях. Данный разрыв сохраняется уже десятилетие, несмотря на то, что знаменитая инициатива «Обучение для инноваций» администрации Обамы по стимулированию обучения STEM осуществляется с 2009 года. За каждый год руководства Обамы китайские университеты присуждали больше ученых степеней по STEM, чем американские университеты[67][68].

Результаты китайских инвестиций в образование уже проявляются в китайской экономике. Долгое время остававшийся известным прежде всего как дешевый производитель недорогих потребительских товаров, Китай добился того, что его доля в общемировой добавленной стоимости в высокотехнологичном производстве увеличилась с 7 процентов в 2003 году до 27 процентов в 2014 году. В докладе Национального научного фонда США, где отмечается этот факт, также указывается, что за тот же срок американская доля снизилась с 36 до 29 процентов. Например, в быстрорастущей области робототехники в 2015 году Китай не только зарегистрировал в два раза больше заявок на новые патенты, но и добавил в два с половиной раза больше промышленных роботов к своей рабочей силе[69]. В настоящее время Китай является мировым лидером в производстве компьютеров, полупроводников и коммуникационного оборудования, а также лекарственных препаратов[70]. В 2015 году китайцы подали почти вдвое больше патентных заявок, чем американцы, занявшие второе место в этом списке, и стали первой страной, которая подала более миллиона заявок за один год[71]. При продолжении нынешнего курса Китай превзойдет США и станет мировым лидером в расходах на исследования и разработки к 2019 году[72]. Исследование Американской академии искусств и наук в 2014 году показало: «Если наша страна не примет мер по стимулированию научных инициатив, Америка утратит то преимущество, которое долгое время считалось движителем инноваций, порождавшим новые открытия и создававшим рабочие места»[73].

Осознавая эти тенденции, многие американцы продолжают, тем не менее, убеждать себя, что успех Китая, пускай невероятный по размаху и охвату, в значительной степени объясняется копированием и массовым производством. Такая точка зрения и вправду отчасти видится обоснованной: кражи интеллектуальной собственности – и по старинке, через шпионов, и по-новому, с применением киберметодов, что происходит все чаще, – действительно могут считаться ключевым элементом программы экономического развития Китая. Как однажды объяснил мне китайский коллега, американцы рассуждают об R&D (research and development – исследованиях и разработках), а китайцы подразумевают RD&T, то есть исследования, разработки и воровство (theft). Конечно, Китай атакует только те страны, которые обладают полезной интеллектуальной собственностью, и прежде всего достается Соединенным Штатам Америки. «Количество краж просто ошеломляет, – заявил в 2014 году директор ФБР Джеймс Ками. – В Америке существует всего два типа крупных корпораций. Те, которые были хакнуты китайцами, и те, кто еще не знает, что их хакнули китайцы». Расследование в 2016 году, проведенное по заказу программы «60 минут» телеканала Си-би-эс, показало, что корпоративный шпионаж Китая обошелся американским компаниям в сотни миллиардов долларов упущенной прибыли; в итоге высокопоставленный чиновник министерства юстиции назвал китайское киберворовство «серьезной угрозой нашей национальной безопасности»[74].

Несомненно, киберпиратство и корпоративный шпионаж никуда не делись, но с каждым годом становится все труднее отказываться видеть в Китае самостоятельного новатора. Возьмем, к примеру, суперкомпьютеры, который департамент науки и техники Белого дома признал «существенным фактором экономической конкурентоспособности, научных открытий и национальной безопасности»[75]. Чтобы гарантировать сохранение за США лидирующих позиций в этой отрасли, президент Обама одобрил в 2015 году Национальную стратегическую компьютерную инициативу, призванную послужить основой американских инноваций. Но с июня 2013 года самый быстрый в мире суперкомпьютер располагается не в Силиконовой долине, а в Китае. В рейтинге 500 быстродействующих суперкомпьютеров – в 2001 году Китай там отсутствовал – сегодня китайские машины занимают сразу 167 мест, на два больше, чем США. Более того, лучший китайский суперкомпьютер впятеро быстрее своего ближайшего американского конкурента. Ранее китайские суперкомпьютеры во многом опирались на производительность американских процессоров, но новый компьютер в 2016 году обзавелся сугубо местными процессорами[76].

Два других прорыва 2016 года внушают немалое беспокойство по поводу будущего: запуск первого в мире спутника квантовых коммуникаций для обеспечения беспрецедентного объема взломостойкого обмена данными и завершение строительства крупнейшего радиотелескопа на планете (это устройство обладает передовыми характеристиками для поиска потенциальных мест обитания разумной жизни в галактике). Оба достижения демонстрируют готовность Китая приступать к реализации дорогостоящих, долгосрочных и невероятно сложных проектов и добиваться их успешного завершения – а США утратили такую готовность, что доказывается, в частности, провалом ряда недавних многомиллиардных инвестиций в мегапроекты, от переработки плутония на реке Саванна в Южной Каролине (проект прикрыли, несмотря на уже потраченные 5 миллиардов долларов доходов налогоплательщиков, после недавней экспертизы, пришедшей к заключению, что расходы составят миллиард долларов ежегодно, а работа растянется на десятилетия) до, как выражались в МТИ, «флагманского» проекта по выделению и хранению углерода в округе Кемпер, штат Миссисипи (перерасход средств достигал 4 миллиардов долларов, деятельность недавно заморозили на два года, будущее остается неопределенным)[77].

Пускай ВВП не является единственным критерием развития страны, этот показатель отражает суть национального могущества. Пускай ВВП не переводится системно (или автоматически) в экономическую или военную силу, мы, если ориентироваться на историю человечества, вправе заключить, что страны с более высоким ВВП обладают пропорционально большим влиянием на формирование международных отношений.

Китайцы никогда не забывали изречения Мао: «Сила растет из ствола винтовки». Им известно, что Китаем управляет коммунистическая партия, а вовсе не преемники Гоминьдана и Чан Кайши, и это произошло по одной-единственной причине. Мао и его боевые товарищи победили в гражданской войне. Когда в 1989 году китайские студенты вышли протестовать на площадь Тяньаньмэнь, кто расправился с ними во имя сохранения власти коммунистов? Китайские солдаты с оружием в руках и на танках. По мере развития китайской экономики ее винтовки и танки – и их аналоги из двадцать первого столетия – становятся все лучше и позволяют выходить на новый уровень конкуренции с другими великими державами, в первую очередь с Соединенными Штатами Америки. Подобно тому как технологические стартапы наподобие «Фейсбук» и «Убер» использовали стратегию прорывных инноваций для вытеснения ранее доминировавших на рынке компаний, китайские военные разрабатывают новые технологии, способные противостоять кораблям, самолетам и спутникам, разрабатываемым и производимым США на протяжении десятилетий, – причем за малую часть американской себестоимости. Сегодня государствам, играющим, так сказать, в догонялки, нет необходимости копировать инвестиции, сделанные их конкурентами в технику и прочие «законные» платформы. Новые технологии позволяют использовать асимметричные ответы, скажем, ракеты, которые могут быть запущены с территории материкового Китая по американским авианосцам, или противоспутниковое оружие ценой миллион долларов, способное уничтожить многомиллиардный американский спутник[78].

Выделяя в среднем всего 2 процента своего ВВП на оборону с конца 1980-х годов (США приближаются к 4 процентам расходов)[79], Китай благодаря трем десятилетиям двузначного экономического роста обеспечил себе отличные возможности восьмикратного увеличения оборонных трат[80]. Сегодня его оборонный бюджет в 146 миллиардов долларов по рыночному курсу (или 314 миллиардов долларов в ППС) является вторым в мире после США и вдвое превосходит цифры России[81]. Военную мощь Китая мы более подробно обсудим в главе 6, пока же достаточно указать, что Китай уже располагает рядом преимуществ на поле битвы. Наиболее авторитетной оценкой изменения баланса военной мощи в регионе может считаться исследование 2015 года «Система военных показателей США и Китая», проведенное корпорацией «РЭНД». В исследовании утверждается, что к 2017 году Китай добьется «преимущества» или «приемлемого для себя паритета» в шести из девяти областей использования обычного вооружения: например, при атаках на авиабазы или наземные цели, при обеспечении превосходства в воздухе и в недопущении использования противником космического оружия. Итогом исследования является вывод о том, что в следующие пять-пятнадцать лет «Азия станет свидетелем постепенной утраты господства США»[82]. Наряду с экономическим прогрессом, военные успехи Китая стремительно подрывают статус Америки как мирового гегемона и вынуждают лидеров США всерьез задумываться о пределах американского могущества.

Будучи государственным секретарем, Хиллари Клинтон однажды предположила, что в двадцать первом столетии концепция баланса сил уже непригодна[83]. Ли Куан Ю не согласился с нею. Он рассматривал эту концепцию как краеугольный камень международных отношений. Но, по его словам, «в старой концепции равновесие сил означало преимущественно военную мощь. В сегодняшних условиях это сочетание экономических и военных мер, причем, на мой взгляд, экономика здесь перевешивает»[84].

Этот новый баланс сил известен под другим именем – геоэкономика, то есть использование экономических инструментов (от торговой и инвестиционной политики до санкций, кибератак и иностранной помощи) для достижения геополитических целей. Роберт Блэквилл и Дженнифер Харрис изучают эту концепцию в своей книге «Война другими средствами: геоэкономика и государственное управление» (2016). Они утверждают, что Китай «является ведущим практиком геоэкономики, а также, возможно, стал главным фактором возвращения регионального и глобального проецирования силы в экономику (без применения политической и военной силы)»[85].

Китай реализует собственную внешнюю политику преимущественно через экономику потому, что у него (не будем лукавить) есть такая возможность. В настоящее время он выступает крупнейшим торговым партнером более 130 стран, в том числе всех основных азиатских экономик. Его товарооборот с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии составил 15 процентов общего товарооборота АСЕАН в 2015 году, тогда как на долю США пришлось всего 9 процентов. Этот дисбаланс только ускорится в отсутствие Транстихоокеанского партнерства [86], ибо Китай быстро создаст свой аналог такой идеи общего благополучия и процветания.

Эта геоэкономическая стратегия следует древнему принципу Сунь-цзы: «…сто раз сразиться и сто раз победить – это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь» [87][88]. Как объясняет Генри Киссинджер в книге «О Китае», для Сунь-цзы победа была «не просто триумфом вооруженных сил», но «достижением конечных политических целей», которую использование военной силы призвано обеспечить: «Чем оспаривать у противника поле битвы… гораздо полезнее маневрами побудить его занять невыгодную позицию, которую невозможно улучшить». Сегодня в выстраивании экономических отношений Китай поступает именно так.

Конечно, мастерство в международных отношениях требует не только владения экономическими рычагами. Правительству мало располагать экономическими активами, нужно еще умение эффективно использовать экономические инструменты. Китай демонстрирует уникальные способности к жесткому применению инструментов «мягкой силы». Когда противники медлят с признанием реальности или выказывают намерение сопротивляться, Китай охотно прибегает к методу кнута и пряника в своей экономической политике, покупая и продавая, вводя и снимая санкции, инвестируя, подкупая и воруя по мере необходимости, пока соперники не уступят. Государства, которые стали зависимыми от китайского экспорта и от доступа на рынок Китая, находятся в чрезвычайно уязвимом положении: при разногласиях Китай просто-напросто задерживает поставки и блокирует указанный доступ. Вот лишь несколько хорошо известных случаев: резкое прекращение Китаем экспорта редких металлов в Японию в 2010 году (дабы принудить японские власти вернуть задержанных китайских рыбаков); приостановка закупок лосося у Норвегии в 2011 году (дабы наказать Норвегию за присуждение Нобелевской премии мира китайскому диссиденту Лю Сяобо [89][90], – а ведь Китай являлся основным потребителем норвежского лосося); затягивание проверки бананов с Филиппин до тех пор, пока те не сгнили в трюмах кораблей в 2012 году (дабы заставить филиппинское правительство изменить позицию по поводу спора об отмели в Южно-Китайском море).

Китай может похвастаться таким превосходством в экономическом могуществе, что многим другим странам не остается иного выбора, кроме как выполнять китайские условия и «пожелания», даже пусть международное право выступает на стороне этих стран. Например, в 2016 году Китай хладнокровно отверг неблагоприятное для себя решение постоянной палаты третейского суда относительно территориального спора с Филиппинами за Южно-Китайское море, тем самым провоцируя новую напряженность. В данном противостоянии и в прочих конфликтах вокруг Южно-Китайского моря Китай продемонстрировал умелое сочетание убеждений, проявлений благородства, взяток и шантажа ради достижения «компромиссов», которые обеспечили во многом благоприятные для него результаты.

Разумеется, важнее двусторонних сделок видятся международные институты, наделяющие неоспоримым преимуществом инициаторов своего создания. Соединенные Штаты Америки проторили этот путь после Второй мировой войны через реализацию бреттон-вудских соглашений: так появились МВФ (для координации международных финансов), Всемирный банк (для предоставления кредитов по ставкам ниже рыночных развивающимся странам) и ГАТТ и ее преемник – Всемирная торговая организация (для содействия мировой торговле). В структуре МВФ и Всемирного банка одна-единственная страна обладает правом вето на любые изменения в управлении этими институтами – США.

По мере развития китайской экономики было вполне предсказуемо, что лидеры КНР начнут проявлять недовольство такой системой и возымеют желание создать новые международные структуры. Соединенные Штаты Америки на протяжении многих лет отказывались выделить Китаю больше голосов в правлении Всемирного банка, и в 2013 году Пекин ошеломил Вашингтон, создав конкурентную организацию – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Несмотря на все старания Вашингтона помешать другим странам вступать в эту контролируемую Китаем организацию, пятьдесят семь государств присоединились к ней еще до официального объявления о ее создании в 2015 году (среди них был и ряд давних союзников Америки, прежде всего Великобритания). Эти страны сказали твердое «нет» США и поддержали Китай в надежде на кредиты по низким рыночным ставкам и контракты на крупные строительные проекты, финансируемые банком. Такое поведение понятно: даже до создания АБИИ Китайский банк развития успел заместить Всемирный банк в качестве крупнейшего источника финансирования международных проектов развития. Предоставив гарантии в размере 30 миллиардов долларов в качестве начального капитала АБИИ, Китай добился того, что его совокупные международные активы на финансирование развития в 2016 году на 130 миллиардов долларов превысили капитал шести крупных западных банков развития[91][92].

Это не единственный случай, когда Китай решил основать, так сказать, собственный клуб, а не играть по правилам Запада. После финансового кризиса и «великой рецессии» 2008 года Китай организовал группу БРИКС – организацию с участием Бразилии, России, Индии и ЮАР, – объединившую государства с быстро развивающейся экономикой, способные принимать решения и действовать без одобрения США или группы G-7. После введения российских войск на Украину в 2014 году [93] США и Европейский союз исключили Владимира Путина из участников «большой восьмерки» и объявили о его «изоляции». Месяц спустя Си Цзиньпин и прочие лидеры БРИКС встречали президента России с распростертыми объятиями на саммите организации [94].

Другие китайские инициативы имели схожие последствия. В сентябре 2013 года Си Цзиньпин объявил о намерении Китая вложить 1,4 триллиона долларов в создание инфраструктуры «Нового Шелкового пути», призванного связать шестьдесят пять стран в Азии, Европе и Северной Африке с общим населением 4,4 миллиарда человек. В рамках «экономического пояса Шелкового пути» и «Морского шелкового пути XXI века» – они вместе известны как проект «Один пояс, один путь» (ОПОП) – Китай строит сеть высокоскоростных железных дорог, аэропортов, портов, трубопроводов, ставит линии электропередач и прокладывает волоконно-оптические кабели по всей территории Евразии. Эти современные способы коммуникации вдоль старинных торговых маршрутов будут способствовать налаживанию новых дипломатических, торговых и финансовых связей. На текущий момент ОПОП объединяет 900 проектов, общая стоимость которых превышает 1,4 триллиона долларов. Даже после поправки на инфляцию эта цифра, как выразился инвестор и экономист МВФ Стивен Джен, больше 12 планов Маршалла.

Грандиозный размах или экономический империализм – называйте как угодно. Факт остается фактом: экономические «щупальца» Китая расползлись по всему миру, изменяя международный баланс сил таким образом, что даже давние союзники США в Азии слоняются на китайскую сторону. В емкой формулировке Ли Куан Ю, «Китай втягивает страны Юго-Восточной Азии в свою экономическую орбиту благодаря огромному рынку и росту могущества; Япония и Южная Корея тоже неизбежно окажутся туда втянуты. Китай попросту поглощает другие страны, не испытывая необходимости применять силу… С растущим экономическим влиянием Китая будет очень трудно справиться»[95][96]. Китайская версия «золотого правила» [97] гласит: правит тот, у кого есть золото.

Воздействие перечисленных факторов на баланс сил между Китаем и США метко прокомментировал один из ведущих американских специалистов по Азии. Проработав три года в правительстве США, в том числе в должности посла на Филиппинах и в Южной Корее, Стивен Босуорт в 1998 году был назначен деканом Школы права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса. В следующем десятилетии он, скажем так, несколько отвлекся от Азии и полностью посвятил себя управлению своим учебным заведением. Но в 2009 году президент Обама попросил его стать специальным посланником в Северной Корее. Вернувшись из ознакомительной двухнедельной поездки по региону, в ходе которой он встречался со многими премьер-министрами и президентами, Босуорт поведал, что едва верит собственным глазам. Это был, по его словам, «опыт нового Рип Ван Винкля» [98]. В «золотую пору», то есть до 1998 года, при любом спорном вопросе, не говоря уже о кризисе, азиатские лидеры перво-наперво интересовались: «А что думают в Вашингтоне?» Сегодня, когда что-то происходит, они спрашивают: «А что думает Пекин?»

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ