СКАНДИНАВЫ, СЕВЕРЯНЕ И ШВЕДЫ

Развлечения и благотворительность

Однажды в конце 1860-х гг. журналист Мориц Рубенсон, прогуливаясь по Невскому проспекту, на одном из больших «торговых дворцов» заметил маленькую вывеску со следующим текстом: «Здесь готовят шведскую домашнюю пищу». Кушанья, сообщает он, были «таковы, словно сидишь дома за накрытым столом». Приехавшая из Гётеборга хозяйка жила в Петербурге уже 30 лет.

То, что в российской столице можно было отведать шведской домашней кухни, неудивительно, если учесть, сколько шведов жило в Петербурге. На протяжении второй половины XVIII столетия численность членов прихода Св. Екатерины постоянно увеличивалась: в 1850 г. было 6162, а спустя 30 лет уже почти 7000 человек.

На этом фоне было вполне естественным, что северяне начали задумываться над объединениями в общества. Образчики имелись в гораздо более многочисленной немецкой общине. Около 1830 г. образовалось музыкальное общество «Petersburger deutscher Liedertafel» («Петербургское немецкое хоровое общество»), а в 1862-м была основана «Die Palme» («Пальма») — общество ремесленников, имевшее целью предоставить немецким подмастерьям и мастерам возможность «проводить вечера в доверительных и поучительных беседах», как выразился шведский путешественник К. М. Линдфорсс в 1872 г. Обществом руководили немецкие учителя и пасторы, которые, согласно Линдфорссу, «своими замечательными и заслуживающими уважения стараниями» вызвали «интерес и симпатию у всех петербуржцев».

«Скандинавское благотворительное общество»

Вдохновляющим примером для первоначального замысла создать скандинавское общество стала «Die Palme». Среди бумаг шведской дипломатической миссии в Петербурге, хранящихся в Государственном архиве Швеции, имеется рукописный проект устава «Шведско-норвежского и датского рабочего общества в С.-Петербурге», датированный 1871–1872 гг. Однако подобное общество так никогда и не возникло.

Когда спустя несколько лет было учреждено скандинавское объединение, это произошло по инициативе представителей другой социальной группы. Началось с того, что люди на протяжении нескольких лет собирались для празднования Рождества «по отечественным традициям». Тем самым была заложена основа формальному объединению, и в 1877 г. возникло «Скандинавское общество в С.-Петербурге».

Председателем Общества избрали Людвига Нобеля. Правление состояло из высшего скандинавского — главным образом шведского — общества в российской столице. Среди членов правления выделялись, в частности, балетмейстер Христиан Петрович Иогансон, шведско-норвежский вице-консул Густав Микаэль Дамберг, профессор и «старший астроном» Магнус Нюрён, сын Людвига Нобеля — Эммануил, портняжных дел мастер Николай Норденстрём и ювелир Александр Тилландер.

Поначалу Общество преследовало почти исключительно светские цели, но уже через год его название изменилось на «Скандинавское благотворительное общество в С.-Петербурге»: отныне его главной задачей становилась благотворительная деятельность. Устав Общества был переписан заново и одобрен властями в январе 1879 г. Единственным отмечаемым праздником с тех пор стало 17 апреля — тень рождения Его императорского величества, когда устраивалось и ежегодное общее собрание.

По уставу Обществу надлежало «в меру своих доходов оказывать поддержку нуждающимся скандинавам, живущим в С.-Петербурге и его окрестностях». Но вскоре оказалось, что средств недостаточно. Поэтому, дабы получать больше денег и вместе с тем укреплять солидарность между соотечественниками и «соплеменниками», было решено впредь заняться выполнением обоих программных пунктов, то есть практиковать и общение, и благотворительность.

Ходатайствовавших о денежной помощи людей с годами становилось все больше — это были главным образом шведы и шведскоязычные финляндцы. Членов же Общества в первые годы насчитывалось около сорока человек, и их ежегодных отчислений на пожертвования не хватало «для смягчения нужды». Одним из средств экономии стало прекращение помощи финляндцам. Было сочтено, что финляндские граждане смогут без этого обойтись, поскольку в Петербурге имелись финские благотворительные общества, а швед, датчанин или норвежец, оказавшийся без средств к существованию столь далеко от дома, «обречен на нищету».

В формальном отношении это было верно: «Финское благотворительное общество», которое по преимуществу поддерживало финнов низших сословий, образовалось в 1883 г., а спустя два года были основаны «Финское общество трезвости» и еще одно общество такой же направленности— «Alku» («Начало»). Однако с этической точки зрения решение было сомнительным, а кроме того, оказалось недостаточным. Для пополнения кассы Общества избранный в 1879 г. его председателем Магнус Нюрён прочитал несколько публичных лекций по астрономии. Доход был минимальным, однако покончить с подобной практикой устроителей вынудила не скудость сборов, а сложности, связанные с получением разрешения. В России любые собрания людей, в том числе преследующие цели народного образования или религиозные, воспринимались с подозрением, и на проведение всякой публичной лекции требовалось дозволение властей. Государство не напрасно носило свой меч.

Делались также попытки устраивать семейные вечера с танцами и «иными увеселениями», но и это не принесло сколько-нибудь ощутимых средств. Поэтому когда кронпринц Густав в 1892 г. посетил Общество и внес в его основной фонд 250 рублей, они явились для кассы Общества желанным подспорьем.

К экономическим проблемам добавились трудности иного рода: злоупотребления выделенными средствами. Например, рассказывали об одной женщине, которой «стенаниями и слезами» удалось заполучить пару рублей, чтобы потом в ближайшем кабаке выпить с веселой компанией сотоварищей за «Скандинавское благотворительное общество». Подобные случаи не были редкостью.

Борясь с бедностью, Общество в 1895 г. устроило приют на двенадцать «престарелых женщин» на Ординарной улице, 18. Из первых поселенных в этом доме двенадцати старушек одиннадцать были шведскими подданными, а одна норвежкой. Самая старшая, Каролина Руус, родилась в 1808 г., а самая младшая, Агате Юнгстрём, — в 1833-м. Женщины имели бесплатные жилье, еду и медицинскую помощь.

Общество вынашивало также планы организовать приют для мальчиков, однако достаточную для этого сумму собрать не удалось. Поэтому когда приход Св. Екатерины учредил собственный приют для мальчиков, было решено передать ему собранные средства на условии, что Общество будет располагать пятой частью мест в приюте.

Что касается второго пункта программы Общества — светской жизни, то его выполнение по естественным причинам осталось на втором плане. «Вид толпы, отмеченной печатью бедности», как констатировало правление, «не способствовал радости и настроению, ожидаемым от светского общения». Кроме того, малочисленность дам делала затруднительной организацию какого-либо иного занятия, помимо карточной игры. Поэтому раз в месяц устраивались так называемые семейные вечера, на которых специальный «увеселительный совет» должен был заботиться о том, чтобы общение между людьми не заглохло.

Трудности с налаживанием светской жизни были связаны не только с отсутствием увеселительного таланта. В годовом отчете Общества за 1898–1899 гг. прямо сказано, что в Петербурге в отличие от других европейских столиц нет условий для деятельности таких обществ. Имелись в виду не только ограниченные возможности вечернего досуга, но и надзор властей, которые контролировали все виды организованной деятельности. Кроме того, по сравнению со скандинавскими колониями в других крупных городах — Берлине, Париже и Риме — петербургская страдала от «почти полного отсутствия людей искусства», а ведь всем известно, указывало правление, насколько сильного «животворного для совместной жизни фактора» члены общины вследствие этого лишены.

Помимо всего прочего, Общество не имело собственного помещения для собраний. Долго встречались в разных ресторанах — «Гранд-Отеле», «Метрополе», «Виктории», «Медведе» и других, а начиная с 1902 г. снимали верхний этаж в двухэтажном ресторане Лейнера на Невском проспекте, 18. Это помещение ежедневно находилось в распоряжении «членов Общества и проезжих скандинавов и финнов». Здесь имелись скандинавские газеты, журналы, адресные книги и проч.; общие собрания происходили субботними вечерами.

С годами все чаще в протоколах Общества подчеркивается важная социальная функция общения: оно прививает и чувство общности, и «любовь к отечеству», и корневые нити, «прочно связывающие людей со своей родиной», — это то, что обеспечивает человеку «самые здоровые жизненные соки». В отчете за первые 25 лет деятельности Общества сказано, что отношения между людьми разных национальностей добрые, и даже старейшие члены Общества не припомнят, чтобы «когда-нибудь прозвучало хотя бы единое слово с оттенком чего-то иного помимо выражения симпатий со стороны одной страны по адресу какой-либо из других».

Скандинавы и «северяне»

Особое отношение к бедным финляндцам свидетельствовало, однако, о том, что с солидарностью между скандинавскими «соплеменниками» не все было в порядке. Расторжение в 1905 г. унии между Швецией и Норвегией подвергло эту солидарность новым испытаниям. Международное положение Швеции было неясным и уязвимым, и правительство ощущало необходимость в демонстрации твердой внешнеполитической линии и в улучшении отношений с Россией.

На общем собрании «Благотворительного общества» в 1906 г. обсуждались возможные последствия расторжения унии для его деятельности. После доклада Магнуса Нюрёна было принято решение о том, что Обществу надо продолжить свою деятельность на основе принципов, существовавших почти три десятилетия, — «тем более что эти принципы изначально исключали какое-либо вмешательство в политику». Магнус Нюрён в разные годы с 1879 по 1907 г. был председателем в общей сложности 18 лет. Уход в отставку совпал с его семидесятилетием, когда он вышел на пенсию и вернулся в Швецию. Пост председателя тогда перешел к Эммануилу Нобелю, чей отец Людвиг некогда был первым председателем Общества.

На этом же собрании пастор Херман Каянус, который был убежденным шведоманом, предложил все-таки оказывать поддержку шведско-язычным финляндцам: финляндцы составляли треть членов Общества, а их ежегодные взносы — значительную часть его финансов. В 1906 г. Общество насчитывало 150 членов, из них шведов было 61, финляндцев 50, а остальная часть приходилась на датчан и норвежцев. Решение вопроса было отложено до общего собрания в будущем году, и оно постановило, что о помощи наличными деньгами финляндцам, насколько бы шведско-язычными они ни были, не может быть и речи.

Конфликт еще более обострился, когда правление предложило внести изменения в параграф устава о праве голоса. Предложение обосновывалось тем, что все важные решения должны приниматься большинством в две трети голосов всех скандинавов, иными словами, финляндцы в этом случае не могли участвовать в голосовании. Магнус Нюрен воззвал к здравому смыслу — ведь такое предложение было оскорбительным для финляндцев — и предупредил, что они выйдут из Общества. На это шведский генеральный консул К. В. Хагелин возразил, что финляндцы в будущем запросто могут получить большинство в Обществе и лучше будет, если они выйдут из него, пока сделать то же самое не окажутся вынужденными скандинавы.

Хагелин был хорошим промышленником, но, по крайней мере в данном случае, недостаточно искусным дипломатом. Он, правда, скоро пожалел о сказанном и письменно извинился. Но опасения Магнуса Нюрёна оправдались: финляндцы вышли из состава Общества, как, впрочем, и некоторые шведы. В конце 1907 г. число его членов сократилось до 111 человек, из них лишь семеро были финляндцами.

Главный пастор Каянус, прилагавший все усилия для посредничества в этом конфликте, обвинил коренных шведов — членов Общества в том, что они своим «патриотизмом с кнутом» изгнали финляндцев, «которые и по своему языку, и по своей культуре были и остаются весьма близки доброй старой Швеции».

В Москве уже с 1890 г. существовало «Северное благотворительное общество». Происшедший в «Скандинавском благотворительном обществе» конфликт привел к образованию и в Петербурге весной 1907 г. «Северного общества». Его целью было оказывать благотворительную помощь нуждающимся «северного происхождения, особенно финнам» (курсив мой. — Б. Я.). Общество представляло прежде всего Финляндию, преимущественно шведско-язычную, и его правление сплошь состояло из живших в Петербурге видных финляндских шведов.

«Северное общество» взяло на себя издание адресной книги скандинавских подданных, которую с 1890 г. ежегодно публиковало «Скандинавское благотворительное общество»; с этого времени она называлась «Северным календарем, со списком адресов и проч., издаваемым „Северным обществом в С.-Петербурге“». Новое Общество имело свое помещение на втором этаже «французского ресторана» Альбера, стоявшего, впрочем, стена к стене с рестораном Лейнера, где находилось основное помещение «Скандинавского благотворительного общества». «Альбер», согласно газетным объявлениям, был «излюбленным местом шведов, финнов и вообще северян».

Нападки шведских «агитаторов» были направлены не только против финляндцев, но также против норвежцев и датчан. Но поскольку общий капитал и богадельня не могли быть разделены, атаки оказались безрезультатными, их сменили шаги в сторону примирения. Ведущим мирным посредником стал главный инженер Фридольф Альмквист, женатый на финляндке Агнес Идестам, — видная фигура в скандинавской колонии. Альмквист иронически констатировал, что политические раздоры между Швецией и Норвегией вовсе не обязательно должны повлечь за собой такое же расторжение унии в петербургском «Благотворительном обществе». Посреднические усилия мало-помалу принесли свои плоды, и скандинавы и финляндцы, говоря словами главного пастора Каянуса, «опять почувствовали себя уютно в обществе друг друга».

Несмотря на заверения Каянуса во вновь обретенном «уюте», финляндцы продолжали бойкотировать «Скандинавское благотворительное общество», и их доля среди его членов постоянно уменьшалась.

После состоявшегося в 1908 г. бракосочетания принца Вильхельма с Марией Павловной самые закоренелые шведские шовинисты приободрились; теперь они уже утверждали, что и церковь с участком, и здания принадлежат исключительно шведам; иные хотели даже покинуть приход Св. Екатерины и создать чисто шведский приход. Но поскольку жалованная грамота 1733 г. четко говорит о шведско-финском приходе, они ничего не добились. Все же к словам Каянуса об «уюте» надо относиться с известным скепсисом.

«Шведское общество»

Раскол в «Скандинавском благотворительном обществе» и в приходе привел к созданию не только «Северного общества», но еще и «Шведского». Некоторые коренные шведы, вышедшие из «Скандинавского общества» в связи с конфликтом, ощущали потребность вновь объединиться, и зимой 1910 г. было учреждено «Шведское общество в С.-Петербурге».

Создание «Шведского общества» явилось результатом не только противоречий в северной общине. За первые годы нового столетия, после того, как крупные шведские предприятия — «Л.М.Эриксон», «Альфа — Лаваль», AGA и «Болиндер» — обосновались в российской столице, численность шведских деловых людей и инженеров в Петербурге резко возросла.

Улица Церкви Св. Петра с немецкой кирхой на заднем плане. В доме справа располагалось «Шведское общество» — в угловой квартире на втором этаже (с выходящим на церковь балконом). В том же доме находился ресторан «Доминик»

Учредительное собрание состоялось в феврале 1910 г. В состав правления были избраны посланник Эдвард Брендстрём (почетный президент), оптовик Альбин Херлитц (председатель), преподаватель физкультуры Георг Удён (вице-председатель), а также инженеры К. А. Кройтц, К. Г. Линдблум и Харальд Халль. Чтобы подчеркнуть значимость события, королю Густаву V была отправлена приветственная телеграмма; монарх откликнулся «горячей благодарностью и пожеланиями успешной работы».

Одной из движущих сил в деле создания «Шведского общества» был генерал-лейтенант Эдвард Брендстрём, с 1906 г. пребывавший посланником в Петербурге. Брендстрём был известен как искусный дипломат и пламенный патриот, ставивший интересы Швеции превыше всего.

Кафе-ресторан «Доминик» на Невском проспекте, 24, имело «семейный зал и маленькие комнаты» с входом от поперечной Невскому улицы Церкви Св. Петра, которая выходила на немецкую церковь. Здесь можно было получить шведский ужин с горячим блюдом за 1 рубль 25 копеек, заказать поднос с бутербродами и рюмкой водки, поесть шведских блинов с вареньем, выпить шведского пунша и ликеров и почитать шведские, датские и норвежские газеты. Владельцем заведения на рубеже веков был Ханс Петер Хансен

Внешнеполитическое положение Швеции после расторжения в 1905 г. унии было, как уже говорилось, не вполне ясным, и во время, когда освободительная борьба Финляндии становилась все более раздражающей для российских властей, Брендстрём хотел подчеркнуть, что в этом вопросе Швеция занимает нейтральную позицию. Одним из способов осуществить это было объединение коренных шведов в Петербурге.

Чтобы создать в России общество, следовало заручиться дозволением полиции и представить проект устава. Брендстрём в своем прошении подчеркнул, что главной целью Общества является создание места, где шведы могли бы встречаться для «distractions inoffensives», то есть для «безобидного времяпрепровождения». Это свидетельствует о подозрительном отношении российских властей ко всем видам общественной деятельности.

Первое официальное собрание «Шведского общества» состоялось в ресторане «Палкин» 28 апреля 1910 г. Изначальное число его членов было всего 79 человек, но к концу года оно удвоилось.

Если «Скандинавское благотворительное общество» занималось главным образом благотворительностью, а развлечения отодвинулись на второй план, то в «Шведском обществе» дело обстояло скорее наоборот. Один журналист из Гельсингфорса описал «шведский клуб» (так в обиходе называли это объединение) как очень «оживленное» общество, почти «увеселительный клуб».

Согласно первому параграфу устава, целью Общества являлось создание «связующего звена между жившими в Петербурге и Петербургской губернии шведскими подданными (курсив мой. — Б. Я.), чтобы содействовать сохранению у них родного языка, советами и разъяснениями помогать приезжающим сюда и поддерживать обитающих здесь нуждающихся соотечественников». Членами Общества могли избираться «обладающие доброй репутацией как шведские подданные, так и шведы и шведки по происхождению». Члены Общества вносили ежегодный взнос, а постоянные члены одноразовый в 150 рублей. Главы предприятий могли стать членами Общества с условием выплаты не менее 100 рублей ежегодно; в этом случае они обладали также правом приглашать в Общество из Швеции своих представителей «для получения советов и разъяснений».

«Шведское общество» было «оживленным» отечественным объединением, и ежегодные празднества и иные «увеселения» составляли, как мы увидим, важную часть его деятельности. Однако его членами были по преимуществу деловые люди, и Общество ставило перед собой прежде всего практическую цель: обеспечение связей между шведскими коммерсантами и российскими деловыми кругами. С этой целью планировалось создать в Петербурге шведскую торговую палату. Реализация этого проекта была отложена из-за начала войны, но в 1915 г. в рамках Общества был образован коммерческий комитет, получивший финансовую помощь от шведского парламента.

Война создала на российском рынке совершенно новую ситуацию — главным образом потому, что были запрещены немецкие предприятия, и много шведских и других иностранных «конъюнктурных» фирм выросли, согласно газетному репортажу, как «ядовитые грибы на свободной петроградской почве». В задачи коммерческого комитета входил, в частности, надзор за предпринимателями и, при необходимости, принятие мер против них. Отзвук этой проблемы нашел отражение в годовом отчете церковного совета за 1916 г., в котором «с тяжелым сердцем» констатируется, что многие прихожане из «состоятельных классов» все больше занимаются спекуляцией.

При создании «Шведского общества» вопрос о помещении был одним из первых пунктов в повестке дня. «Скандинавскому благотворительному обществу», как выше упоминалось, приходилось собираться в ресторанах. «Шведское общество» решило арендовать помещение. Нашли подходящую квартиру в доме немецкого прихода на Невском проспекте, 24, заказали в Стокгольме мебель, и в апреле 1911 г. помещение Общества уже открылось.

Прочая обстановка сложилась главным образом из подарков. Генеральный консул Эмиль Хейльборн с женой — оба страстные медвежатники — подарили ковер из медвежьей шкуры и чучело медведя, которого уложила госпожа Мария Хейльборн.

«Россия, — писала стокгольмская газета „Свенска Дагбладет“ от 2 июня 1911 г., — страна медведей, но редко можно услышать, чтобы какие-либо русские дамы участвовали в этой действительно опасной охоте, а вот то, что одна шведская дама собственноручно уложила мишку, надобно счесть событием по нашим временам выдающимся. Лишь одна наша соотечественница, знаменитая Кристина Нильсон, при последнем своем посещении… участвовала в начале 80-х годов на специально в ее честь организованной охоте на медведя и застрелила зверя, потревожив его зимнюю спячку. Супруга генерального консула Хейльборна — второй Нимврод в женском обличье, жертвами уверенных выстрелов которой стали даже не один, а два могучих медведя. И это именно те два экземпляра, которые ныне украшают наш дом (то есть „Шведское общество“. — Б. Я.). Один из них — стоящее на задних лапах чучело, держащее в своих могучих лапах поднос с папиросами. На него стоит взглянуть, ибо любой, даже рослый человек ему только по плечо». Архив Эмиля Хейльбона-младшего

Сам генеральный консул потратился на более патриотический подарок, купленный на аукционе, где продавались вещи русского миллионера, — большую доску из позолоченной бронзы со следующей надписью по-русски: «Его Королевское Величество Король Швеции и Норвегии ОСКАР соблаговолил своим посещением оказать честь особняку Громова и провел вечер с его семьей с 9 до 12 часов 5/17 июля 1875 г.». Доска висела в Обществе на почетном месте.

Кухонную плиту от Болиндера подарил господин Адольф Челльгрен, журнал «Jugend» («Молодость») за 1911 г. — госпожа Нелли Вагнер, шведский флаг с флагштоком — господин Вальфрид Вагнер, а гардины — консульша Франкенфельдт. В «Памятном списке для меценатов», публиковавшемся в годовом отчете Общества, приведены названия других нужных предметов: обеденный сервиз, ножи, вилки и стаканы на 50 персон, пианино, почтовые ящики на парадную и кухонную двери, фарфоровая табличка на входную дверь с улицы, прибор для письменного стола и проч.

Среди пожертвованных денежных сумм следует отметить 300 рублей от Иды Лидваль и 1000 рублей от Эммануила Нобеля; прочие вклады находятся в пределах от 15 до 50 рублей. Крупнейшим же дарителем являлся Эммануил Нобель, который был избран почетным членом Общества за щедрость и «в знак восхищения его огромной деятельностью в сфере промышленного производства, свидетельствующей об истинно шведских энергичности и работоспособности». Действительный советник Нобель, как и его мачеха Эдла и братья Рольф и Людвиг-младший, были пожизненными членами Общества. Среди других пожизненных членов отмечались К. В. Хагелин и директор мебельного магазина «Нордиска компаниет» Юсеф Сакс из Стокгольма.

Спустя всего несколько дней после открытия «собственного дома» правление добилось разрешения продавать пиво и вина, и вскоре члены Общества уже могли в своем помещении вкушать завтрак, обед и ужин по умеренным ценам. Доходы от маленького стола не только покрывали издержки на него, но и давали небольшой излишек, за что в значительной степени Общество должно было быть благодарно «необыкновенно энергичной и деловитой» экономке фрекен Карин Хаглунд.

Разрешение властей требовалось не только на продажу в розлив алкогольных напитков, но и на все виды деятельности Общества, не исключая и такого, казалось бы, безобидного времяпрепровождения, как игра в карты. Желание членов Общества играть в карты вынудило правление в апреле 1911 г. еще раз обратиться к шефу полиции. Ходатайство было удовлетворено после долгих переговоров и после того как власти сочинили «тщательные предписания относительно карточной игры».

Чада Швеции на востоке

Ежегодный праздник «Шведского общества» всегда отмечался в день гибели короля Густава II Адольфа— 6 ноября. То был великий для Общества день, когда патриотическое красноречие лилось столь же обильно, как и пунш. Первый праздник, отмечавшийся в отеле «Регина» в 1910 г., был самым грандиозным и многолюдным — присутствовало 300–400 гостей. Торжество началось со вступительного слова усерднейшего стихотворца инженера Харальда Халля, который продекламировал свой «Пролог к открытию бюста Густава II Адольфа»:

Нам никогда не забыть дней Густава Адольфа!

Нет страны, способной сравняться с его страной!

Его жизненный путь столь удивителен,

Он был благочестивым слугой Господа,

Величайшим шведским королем.

Его светлый облик дорог шведскому сердцу,

Его чистый щит сияет в храме чести!

Его королевские деяния остались в мировой истории!

Его благородная давняя гибель дарует нам.

Мысли о вечном во все времена.

Мы, чада родной Швеции на востоке,

Собравшиеся из многих разбросанных по стране жилищ,

Мы хотим сейчас по старому северному обычаю

Забыть о суете буден и в покое

Пировать в этот ноябрьский вечер.

Мы привели сюда наших детей, сии малыши

Впервые празднуют этот день памяти.

Взгляните на образ героя!

В маленьких чистых сердцах

Навсегда отпечатаются благородные черты.

Благословенна его память.

После этого впечатляющего вступления облаченная валькирией госпожа Брендстрём возложила лавровый венок к бюсту короля под звуки «Слушай нас, Свеа». Председатель Общества произнес торжественную речь, а почетный президент Брендстрём провозгласил тост за Общество. Кульминацией празднества стала поставленная членами Общества драма «При Брейтенфельде», автором которой был поэт и член Шведской академии К. А. Мелин; спектакль сопровождался большой живой картиной, изображающей нахождение тела короля Густава II Адольфа наутро после битвы при Лютцене. После исполнения национального гимна, который спели «с большим воодушевлением», танцевали народные танцы — одним из лучших стала, согласно сообщению шведской газеты, полька, исполненная госпожой Бремер и руководителем «Северного бюро путешествий» господином Торнквистом. После того как детей отослали домой, состоялся ужин, затем были поданы кофе и пунш, и танцевали до самого рассвета.

Приблизительно так из года в год проходили празднества. «Шведскость» и чувство сопричастности к Отечеству были главнейшими идеями «чад Швеции на востоке» и основами их самосознания. Символика была сильно окрашена мифами из эпохи викингов и шведского велико-державия XVII в. Так, например, обложку отчета за 1910 г. украшало изображение корабля викингов. На обложке отчета за следующий год был помещен «рунический лев» — пирейский мраморный лев, охраняющий Арсенал в Венеции и покрытый руническими письменами, вероятно, высеченными каким-то варягом в начале XI в.

Ту же идеологическую цель — «сохранение „шведскости“, сплочение колонии» — имели рождественские праздники (см. главу «Вот и опять пришло Рождество…»), трапезы с поглощением традиционных блюд, например раков и гусей. Особенной вечеринкой был устраиваемый для пополнения кассы Общества файв-о-клок с чаепитием, спрятанными маленькими подарками, лотереей и танцами. Подарки собирались и продавались или разыгрывались. Строились также планы создать квартет Общества, но от них пришлось отказаться за неимением «профессионально подготовленных певцов».

Как говорилось выше, благотворительность в «Шведском обществе» не играла первостепенной роли, как в «Скандинавском благотворительном обществе». Однако кое-какая деятельность в этом направлении велась. В 1913 г. состоявшие в «Шведском обществе» женщины организовали общество «Муравейник» с намерением оказывать помощь живущим в Петербурге неимущим соотечественникам. Детям бедняков раздавали зимнюю и летнюю одежду, а самые нуждающиеся получали поддержку деньгами, чтобы они могли посещать школу при шведской церкви.

Одной из наиболее активных благотворительниц была дочь посланника Брендстрёма Эльза, она сама объезжала нуждающиеся семьи с едой, деньгами и одеждой. Многие петербургские бедняки жили невообразимо скудно. Ее подруга Эльза Бьёркман-Гольдшмидт сообщает, что Эльза Брендстрём в одну из таких поездок оказалась у старушки-шведки, жившей в совершенной нищете: «Петербуржцы жили в тесноте, и было вполне обычным делом, что несколько семей ютились в одной комнате. В таких случаях комната просто-напросто делилась, насколько это удавалось, на клетки. Больше всего предпочитали, конечно, те части комнаты, в которых имелся угол или хотя бы стена. Хуже других приходилось тем, кто жил в средних клетках». В такой клетке и провела старушка-шведка свою жизнь — «она жила в девятой клетке, где не было даже стены, к которой она могла бы приставить кровать».

Начиная с 1912 г. бедных шведских детей стали отправлять в Швецию для совершенствования в родном языке и чтобы они, «рано познакомясь с землей Отечества, крепко к ней привязались».

Этим проектом руководила Эльза Брендстрём, которая сама сопровождала колонистов в поездках на родину. Дети жили у крестьян, заводских рабочих, пасторов, учителей и врачей. «Шведское общество» оплачивало эти поездки, а хозяева в Швеции селили у себя детей бесплатно.

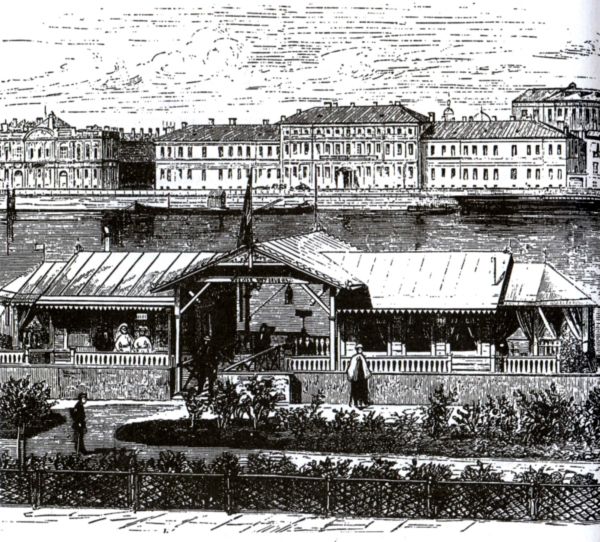

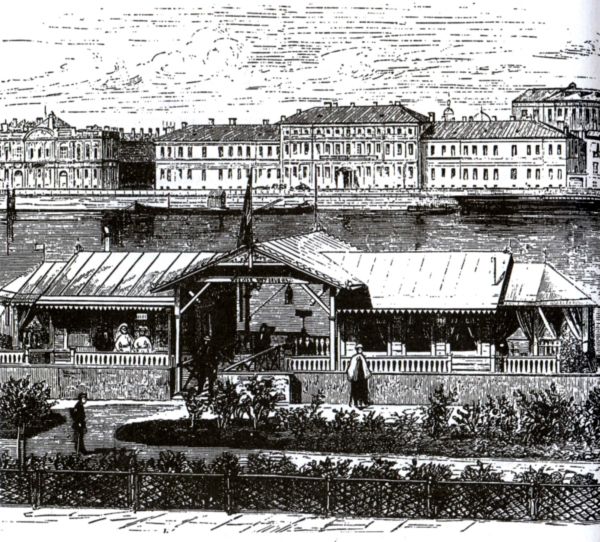

На Английской набережной неподалеку от Зимнего дворца нас встречает, пишет в 1879 г. корреспондент одного шведского журнала, подписавшийся инициалами H.W., «зеркало Невы, и дабы сильнее насладиться его зрелищем, мы поднимаемся на стоящий на якоре за гранитной стеной понтон, на котором построена крытая ресторация, а к ней пришвартованы маленькие паровые суда…». Ресторация, которая, впрочем, превосходно удовлетворила «телесные потребности» путешественника, принадлежала финляндцу по фамилии Вильман и посему в народе именовалась «Вильманстранд» — это шведское название финского города Лаппенранта.

Петербургской достопримечательностью, исчезнувшей с развитием рельсовых транспортных средств и строительством новых мостов через Неву, были перевозы на малых судах, связывавшие острова Невской дельты точно так же, как венецианские пароходики обеспечивают сообщение между островами лагуны. Этот дешевый и эффективный способ сообщения контролировался «Финским акционерным обществом паровых катеров», основанным в 1873 г. майором Рафаэлем фон Хартманом. Первый катер — «Первый»— ходил по маршруту «Финляндский вокзал — Васильевский остров». На рубеже веков акционерное общество имело целых 80 судов, курсировавших по большинству водных артерий города, включая каналы.

Большинство персонала было приглашено из Финляндии, и шведоман фон Хартман требовал, чтобы работавшие на его судах люди говорили по-шведски; финский язык был под запретом. Посетивший Петербург журналист с удивлением констатировал, что экипажи паровых катеров в российской столице состоят из шведско-говорящих финляндцев, «которые знают также несколько финских слов». И язык команд был шведским до 1889 г., когда власти распорядились, чтобы экипажи говорили по-русски.

«Финское акционерное общество паровых катеров» было лишь одним примером того огромного значения, какое имело для финской экономики включение Финляндии в состав Российской империи. В частности, железную дорогу между Гельсингфорсом и имперской столицей контролировало финское государственное железнодорожное ведомство, которое владело и Финляндским вокзалом, возможно, наиболее известным тем, что сюда в апреле 1917 г. прибыл Владимир Ленин, чтобы переставить историю России на новые рельсы.

Война и милосердие

В 1914 г. в Швецию были отправлены 16 детей, а в следующем этому помешала война, разразившаяся летом 1914 г. и приведшая к возникновению нового вида благотворительной деятельности. Когда были собраны деньги, в частности у представителей шведских торговых предприятий, 2 сентября, то есть всего через месяц после начала войны, на Сергиевской улице, 26, рядом со шведской миссией открылся лазарет для раненых солдат. За первые два года этот госпиталь принял 185 пациентов, в том числе русских инвалидов войны, которые через Швецию возвращались домой из Германии.

Эльза Брендстрём и Этель фон Хейденстам (жена легационного советника в шведском посольстве), как и многие молодые дамы из российского высшего общества, пошли на курсы по уходу за больными и получили удостоверения сестер милосердия с правом ношения формы Св. Георгия. Однако их работа в шведском лазарете продолжалась всего год: осенью 1915 г. они в качестве представителей Красного Креста отправились в Сибирь для работы среди военнопленных, за которую Эльзу Брендстрём стали называть «ангелом Сибири» и которая принесла ей всемирную славу.

Война внесла изменения в состав и характер «Шведского общества». Конторский служащий и писатель Густав-Отто Адельборг, приехавший в Петербург в 1910 г., то есть в год создания Общества, рассказывает, что не имел никакого желания посещать его, поскольку оно несло на себе отпечаток высшего класса. Но когда возможности связей с родиной ухудшились, взаимоотношения между соотечественниками стали по естественным причинам менее принужденными. Например, чтобы быть уверенным в том, что письма дойдут, лучше всего было отправлять их через миссию, которую Адельборг в связи с этим впервые и посетил.

Постепенно Адельборг завязал контакты со «Шведским обществом», которое с годами стало «менее замкнутым в своем кругу». В него потоком пошли новые члены: молодые коммерсанты, инженеры, конторские служащие и — мало-помалу — студенты, работавшие в шведской так называемой миссии В, которая занималась вопросами помощи военнопленным (после вступления в 1917 г. в войну Соединенных Штатов Швеция защищала интересы Германии). Одним из этих молодых людей был будущий журналист Свен Ерринг, другим — Отто Г. Карлсунд, который вырос в Петербурге и в 1917 г. несколько месяцев работал переводчиком в Красном Кресте.

То, что теперь Общество обслуживало отчасти новую клиентуру, явствует из внесенного в 1916 г. Адельборгом предложения о создании библиотеки. По замыслу, ей надлежало «содействовать сохранению „шведскости“ или, вернее, напоминать о Швеции и шведском языке, укреплять и развивать в людях осознание того, что такое шведский дух и каково его значение, о чем шведы мыслили и писали в стихах, насколько богат шведский язык, как на нем говорили, пели и призывали к действию». Для достижения поставленной цели библиотека должна была иметь шведскую художественную литературу, шведские переводы из литературы русской, путевые заметки и культурно-исторические описания России, а также шведские справочные издания, газеты и журналы.

Заинтересованность в поддержке библиотеки была очень большой. В качестве дара она получила многотомную энциклопедию «Nordisk familjebok» («Северная» или «Скандинавская семейная книга»), довольно много книг предоставил издатель Бонниер. Кроме того, на собранные в короткий срок 500 рублей были куплены книги в шведско-финском магазине Роберта Эдгрена на Большой Конюшенной улице.

6 ноября 1917 г., в день гибели Густава-Адольфа, в «Шведском обществе» состоялось, как обычно, ежегодное празднество. На нем присутствовал Эдвард Брендстрём, и председатель Общества Эмиль Хейльборн произнес речь «За Швецию». Последний след деятельности Общества в Петербурге — объявление об общем собрании, намеченном на 8 часов вечера 30 ноября 1917 г., то есть через месяц после большевистского переворота. Состоялось собрание или нет, установить не удалось. Однако деятельность Общества не прекратилась с революционными событиями 1917 г. Как ни парадоксально, но его шведская история оказалась значительно продолжительнее русской.

Однажды в конце 1860-х гг. журналист Мориц Рубенсон, прогуливаясь по Невскому проспекту, на одном из больших «торговых дворцов» заметил маленькую вывеску со следующим текстом: «Здесь готовят шведскую домашнюю пищу». Кушанья, сообщает он, были «таковы, словно сидишь дома за накрытым столом». Приехавшая из Гётеборга хозяйка жила в Петербурге уже 30 лет.

То, что в российской столице можно было отведать шведской домашней кухни, неудивительно, если учесть, сколько шведов жило в Петербурге. На протяжении второй половины XVIII столетия численность членов прихода Св. Екатерины постоянно увеличивалась: в 1850 г. было 6162, а спустя 30 лет уже почти 7000 человек.

На этом фоне было вполне естественным, что северяне начали задумываться над объединениями в общества. Образчики имелись в гораздо более многочисленной немецкой общине. Около 1830 г. образовалось музыкальное общество «Petersburger deutscher Liedertafel» («Петербургское немецкое хоровое общество»), а в 1862-м была основана «Die Palme» («Пальма») — общество ремесленников, имевшее целью предоставить немецким подмастерьям и мастерам возможность «проводить вечера в доверительных и поучительных беседах», как выразился шведский путешественник К. М. Линдфорсс в 1872 г. Обществом руководили немецкие учителя и пасторы, которые, согласно Линдфорссу, «своими замечательными и заслуживающими уважения стараниями» вызвали «интерес и симпатию у всех петербуржцев».

«Скандинавское благотворительное общество»

Вдохновляющим примером для первоначального замысла создать скандинавское общество стала «Die Palme». Среди бумаг шведской дипломатической миссии в Петербурге, хранящихся в Государственном архиве Швеции, имеется рукописный проект устава «Шведско-норвежского и датского рабочего общества в С.-Петербурге», датированный 1871–1872 гг. Однако подобное общество так никогда и не возникло.

Когда спустя несколько лет было учреждено скандинавское объединение, это произошло по инициативе представителей другой социальной группы. Началось с того, что люди на протяжении нескольких лет собирались для празднования Рождества «по отечественным традициям». Тем самым была заложена основа формальному объединению, и в 1877 г. возникло «Скандинавское общество в С.-Петербурге».

Председателем Общества избрали Людвига Нобеля. Правление состояло из высшего скандинавского — главным образом шведского — общества в российской столице. Среди членов правления выделялись, в частности, балетмейстер Христиан Петрович Иогансон, шведско-норвежский вице-консул Густав Микаэль Дамберг, профессор и «старший астроном» Магнус Нюрён, сын Людвига Нобеля — Эммануил, портняжных дел мастер Николай Норденстрём и ювелир Александр Тилландер.

Поначалу Общество преследовало почти исключительно светские цели, но уже через год его название изменилось на «Скандинавское благотворительное общество в С.-Петербурге»: отныне его главной задачей становилась благотворительная деятельность. Устав Общества был переписан заново и одобрен властями в январе 1879 г. Единственным отмечаемым праздником с тех пор стало 17 апреля — тень рождения Его императорского величества, когда устраивалось и ежегодное общее собрание.

По уставу Обществу надлежало «в меру своих доходов оказывать поддержку нуждающимся скандинавам, живущим в С.-Петербурге и его окрестностях». Но вскоре оказалось, что средств недостаточно. Поэтому, дабы получать больше денег и вместе с тем укреплять солидарность между соотечественниками и «соплеменниками», было решено впредь заняться выполнением обоих программных пунктов, то есть практиковать и общение, и благотворительность.

Ходатайствовавших о денежной помощи людей с годами становилось все больше — это были главным образом шведы и шведскоязычные финляндцы. Членов же Общества в первые годы насчитывалось около сорока человек, и их ежегодных отчислений на пожертвования не хватало «для смягчения нужды». Одним из средств экономии стало прекращение помощи финляндцам. Было сочтено, что финляндские граждане смогут без этого обойтись, поскольку в Петербурге имелись финские благотворительные общества, а швед, датчанин или норвежец, оказавшийся без средств к существованию столь далеко от дома, «обречен на нищету».

В формальном отношении это было верно: «Финское благотворительное общество», которое по преимуществу поддерживало финнов низших сословий, образовалось в 1883 г., а спустя два года были основаны «Финское общество трезвости» и еще одно общество такой же направленности— «Alku» («Начало»). Однако с этической точки зрения решение было сомнительным, а кроме того, оказалось недостаточным. Для пополнения кассы Общества избранный в 1879 г. его председателем Магнус Нюрён прочитал несколько публичных лекций по астрономии. Доход был минимальным, однако покончить с подобной практикой устроителей вынудила не скудость сборов, а сложности, связанные с получением разрешения. В России любые собрания людей, в том числе преследующие цели народного образования или религиозные, воспринимались с подозрением, и на проведение всякой публичной лекции требовалось дозволение властей. Государство не напрасно носило свой меч.

Делались также попытки устраивать семейные вечера с танцами и «иными увеселениями», но и это не принесло сколько-нибудь ощутимых средств. Поэтому когда кронпринц Густав в 1892 г. посетил Общество и внес в его основной фонд 250 рублей, они явились для кассы Общества желанным подспорьем.

К экономическим проблемам добавились трудности иного рода: злоупотребления выделенными средствами. Например, рассказывали об одной женщине, которой «стенаниями и слезами» удалось заполучить пару рублей, чтобы потом в ближайшем кабаке выпить с веселой компанией сотоварищей за «Скандинавское благотворительное общество». Подобные случаи не были редкостью.

Борясь с бедностью, Общество в 1895 г. устроило приют на двенадцать «престарелых женщин» на Ординарной улице, 18. Из первых поселенных в этом доме двенадцати старушек одиннадцать были шведскими подданными, а одна норвежкой. Самая старшая, Каролина Руус, родилась в 1808 г., а самая младшая, Агате Юнгстрём, — в 1833-м. Женщины имели бесплатные жилье, еду и медицинскую помощь.

Общество вынашивало также планы организовать приют для мальчиков, однако достаточную для этого сумму собрать не удалось. Поэтому когда приход Св. Екатерины учредил собственный приют для мальчиков, было решено передать ему собранные средства на условии, что Общество будет располагать пятой частью мест в приюте.

Что касается второго пункта программы Общества — светской жизни, то его выполнение по естественным причинам осталось на втором плане. «Вид толпы, отмеченной печатью бедности», как констатировало правление, «не способствовал радости и настроению, ожидаемым от светского общения». Кроме того, малочисленность дам делала затруднительной организацию какого-либо иного занятия, помимо карточной игры. Поэтому раз в месяц устраивались так называемые семейные вечера, на которых специальный «увеселительный совет» должен был заботиться о том, чтобы общение между людьми не заглохло.

Трудности с налаживанием светской жизни были связаны не только с отсутствием увеселительного таланта. В годовом отчете Общества за 1898–1899 гг. прямо сказано, что в Петербурге в отличие от других европейских столиц нет условий для деятельности таких обществ. Имелись в виду не только ограниченные возможности вечернего досуга, но и надзор властей, которые контролировали все виды организованной деятельности. Кроме того, по сравнению со скандинавскими колониями в других крупных городах — Берлине, Париже и Риме — петербургская страдала от «почти полного отсутствия людей искусства», а ведь всем известно, указывало правление, насколько сильного «животворного для совместной жизни фактора» члены общины вследствие этого лишены.

Помимо всего прочего, Общество не имело собственного помещения для собраний. Долго встречались в разных ресторанах — «Гранд-Отеле», «Метрополе», «Виктории», «Медведе» и других, а начиная с 1902 г. снимали верхний этаж в двухэтажном ресторане Лейнера на Невском проспекте, 18. Это помещение ежедневно находилось в распоряжении «членов Общества и проезжих скандинавов и финнов». Здесь имелись скандинавские газеты, журналы, адресные книги и проч.; общие собрания происходили субботними вечерами.

С годами все чаще в протоколах Общества подчеркивается важная социальная функция общения: оно прививает и чувство общности, и «любовь к отечеству», и корневые нити, «прочно связывающие людей со своей родиной», — это то, что обеспечивает человеку «самые здоровые жизненные соки». В отчете за первые 25 лет деятельности Общества сказано, что отношения между людьми разных национальностей добрые, и даже старейшие члены Общества не припомнят, чтобы «когда-нибудь прозвучало хотя бы единое слово с оттенком чего-то иного помимо выражения симпатий со стороны одной страны по адресу какой-либо из других».

Скандинавы и «северяне»

Особое отношение к бедным финляндцам свидетельствовало, однако, о том, что с солидарностью между скандинавскими «соплеменниками» не все было в порядке. Расторжение в 1905 г. унии между Швецией и Норвегией подвергло эту солидарность новым испытаниям. Международное положение Швеции было неясным и уязвимым, и правительство ощущало необходимость в демонстрации твердой внешнеполитической линии и в улучшении отношений с Россией.

На общем собрании «Благотворительного общества» в 1906 г. обсуждались возможные последствия расторжения унии для его деятельности. После доклада Магнуса Нюрёна было принято решение о том, что Обществу надо продолжить свою деятельность на основе принципов, существовавших почти три десятилетия, — «тем более что эти принципы изначально исключали какое-либо вмешательство в политику». Магнус Нюрён в разные годы с 1879 по 1907 г. был председателем в общей сложности 18 лет. Уход в отставку совпал с его семидесятилетием, когда он вышел на пенсию и вернулся в Швецию. Пост председателя тогда перешел к Эммануилу Нобелю, чей отец Людвиг некогда был первым председателем Общества.

На этом же собрании пастор Херман Каянус, который был убежденным шведоманом, предложил все-таки оказывать поддержку шведско-язычным финляндцам: финляндцы составляли треть членов Общества, а их ежегодные взносы — значительную часть его финансов. В 1906 г. Общество насчитывало 150 членов, из них шведов было 61, финляндцев 50, а остальная часть приходилась на датчан и норвежцев. Решение вопроса было отложено до общего собрания в будущем году, и оно постановило, что о помощи наличными деньгами финляндцам, насколько бы шведско-язычными они ни были, не может быть и речи.

Конфликт еще более обострился, когда правление предложило внести изменения в параграф устава о праве голоса. Предложение обосновывалось тем, что все важные решения должны приниматься большинством в две трети голосов всех скандинавов, иными словами, финляндцы в этом случае не могли участвовать в голосовании. Магнус Нюрен воззвал к здравому смыслу — ведь такое предложение было оскорбительным для финляндцев — и предупредил, что они выйдут из Общества. На это шведский генеральный консул К. В. Хагелин возразил, что финляндцы в будущем запросто могут получить большинство в Обществе и лучше будет, если они выйдут из него, пока сделать то же самое не окажутся вынужденными скандинавы.

Хагелин был хорошим промышленником, но, по крайней мере в данном случае, недостаточно искусным дипломатом. Он, правда, скоро пожалел о сказанном и письменно извинился. Но опасения Магнуса Нюрёна оправдались: финляндцы вышли из состава Общества, как, впрочем, и некоторые шведы. В конце 1907 г. число его членов сократилось до 111 человек, из них лишь семеро были финляндцами.

Главный пастор Каянус, прилагавший все усилия для посредничества в этом конфликте, обвинил коренных шведов — членов Общества в том, что они своим «патриотизмом с кнутом» изгнали финляндцев, «которые и по своему языку, и по своей культуре были и остаются весьма близки доброй старой Швеции».

В Москве уже с 1890 г. существовало «Северное благотворительное общество». Происшедший в «Скандинавском благотворительном обществе» конфликт привел к образованию и в Петербурге весной 1907 г. «Северного общества». Его целью было оказывать благотворительную помощь нуждающимся «северного происхождения, особенно финнам» (курсив мой. — Б. Я.). Общество представляло прежде всего Финляндию, преимущественно шведско-язычную, и его правление сплошь состояло из живших в Петербурге видных финляндских шведов.

«Северное общество» взяло на себя издание адресной книги скандинавских подданных, которую с 1890 г. ежегодно публиковало «Скандинавское благотворительное общество»; с этого времени она называлась «Северным календарем, со списком адресов и проч., издаваемым „Северным обществом в С.-Петербурге“». Новое Общество имело свое помещение на втором этаже «французского ресторана» Альбера, стоявшего, впрочем, стена к стене с рестораном Лейнера, где находилось основное помещение «Скандинавского благотворительного общества». «Альбер», согласно газетным объявлениям, был «излюбленным местом шведов, финнов и вообще северян».

Нападки шведских «агитаторов» были направлены не только против финляндцев, но также против норвежцев и датчан. Но поскольку общий капитал и богадельня не могли быть разделены, атаки оказались безрезультатными, их сменили шаги в сторону примирения. Ведущим мирным посредником стал главный инженер Фридольф Альмквист, женатый на финляндке Агнес Идестам, — видная фигура в скандинавской колонии. Альмквист иронически констатировал, что политические раздоры между Швецией и Норвегией вовсе не обязательно должны повлечь за собой такое же расторжение унии в петербургском «Благотворительном обществе». Посреднические усилия мало-помалу принесли свои плоды, и скандинавы и финляндцы, говоря словами главного пастора Каянуса, «опять почувствовали себя уютно в обществе друг друга».

Несмотря на заверения Каянуса во вновь обретенном «уюте», финляндцы продолжали бойкотировать «Скандинавское благотворительное общество», и их доля среди его членов постоянно уменьшалась.

После состоявшегося в 1908 г. бракосочетания принца Вильхельма с Марией Павловной самые закоренелые шведские шовинисты приободрились; теперь они уже утверждали, что и церковь с участком, и здания принадлежат исключительно шведам; иные хотели даже покинуть приход Св. Екатерины и создать чисто шведский приход. Но поскольку жалованная грамота 1733 г. четко говорит о шведско-финском приходе, они ничего не добились. Все же к словам Каянуса об «уюте» надо относиться с известным скепсисом.

«Шведское общество»

Раскол в «Скандинавском благотворительном обществе» и в приходе привел к созданию не только «Северного общества», но еще и «Шведского». Некоторые коренные шведы, вышедшие из «Скандинавского общества» в связи с конфликтом, ощущали потребность вновь объединиться, и зимой 1910 г. было учреждено «Шведское общество в С.-Петербурге».

Создание «Шведского общества» явилось результатом не только противоречий в северной общине. За первые годы нового столетия, после того, как крупные шведские предприятия — «Л.М.Эриксон», «Альфа — Лаваль», AGA и «Болиндер» — обосновались в российской столице, численность шведских деловых людей и инженеров в Петербурге резко возросла.

Улица Церкви Св. Петра с немецкой кирхой на заднем плане. В доме справа располагалось «Шведское общество» — в угловой квартире на втором этаже (с выходящим на церковь балконом). В том же доме находился ресторан «Доминик»

Учредительное собрание состоялось в феврале 1910 г. В состав правления были избраны посланник Эдвард Брендстрём (почетный президент), оптовик Альбин Херлитц (председатель), преподаватель физкультуры Георг Удён (вице-председатель), а также инженеры К. А. Кройтц, К. Г. Линдблум и Харальд Халль. Чтобы подчеркнуть значимость события, королю Густаву V была отправлена приветственная телеграмма; монарх откликнулся «горячей благодарностью и пожеланиями успешной работы».

Одной из движущих сил в деле создания «Шведского общества» был генерал-лейтенант Эдвард Брендстрём, с 1906 г. пребывавший посланником в Петербурге. Брендстрём был известен как искусный дипломат и пламенный патриот, ставивший интересы Швеции превыше всего.

Кафе-ресторан «Доминик» на Невском проспекте, 24, имело «семейный зал и маленькие комнаты» с входом от поперечной Невскому улицы Церкви Св. Петра, которая выходила на немецкую церковь. Здесь можно было получить шведский ужин с горячим блюдом за 1 рубль 25 копеек, заказать поднос с бутербродами и рюмкой водки, поесть шведских блинов с вареньем, выпить шведского пунша и ликеров и почитать шведские, датские и норвежские газеты. Владельцем заведения на рубеже веков был Ханс Петер Хансен

Внешнеполитическое положение Швеции после расторжения в 1905 г. унии было, как уже говорилось, не вполне ясным, и во время, когда освободительная борьба Финляндии становилась все более раздражающей для российских властей, Брендстрём хотел подчеркнуть, что в этом вопросе Швеция занимает нейтральную позицию. Одним из способов осуществить это было объединение коренных шведов в Петербурге.

Чтобы создать в России общество, следовало заручиться дозволением полиции и представить проект устава. Брендстрём в своем прошении подчеркнул, что главной целью Общества является создание места, где шведы могли бы встречаться для «distractions inoffensives», то есть для «безобидного времяпрепровождения». Это свидетельствует о подозрительном отношении российских властей ко всем видам общественной деятельности.

Первое официальное собрание «Шведского общества» состоялось в ресторане «Палкин» 28 апреля 1910 г. Изначальное число его членов было всего 79 человек, но к концу года оно удвоилось.

Если «Скандинавское благотворительное общество» занималось главным образом благотворительностью, а развлечения отодвинулись на второй план, то в «Шведском обществе» дело обстояло скорее наоборот. Один журналист из Гельсингфорса описал «шведский клуб» (так в обиходе называли это объединение) как очень «оживленное» общество, почти «увеселительный клуб».

Согласно первому параграфу устава, целью Общества являлось создание «связующего звена между жившими в Петербурге и Петербургской губернии шведскими подданными (курсив мой. — Б. Я.), чтобы содействовать сохранению у них родного языка, советами и разъяснениями помогать приезжающим сюда и поддерживать обитающих здесь нуждающихся соотечественников». Членами Общества могли избираться «обладающие доброй репутацией как шведские подданные, так и шведы и шведки по происхождению». Члены Общества вносили ежегодный взнос, а постоянные члены одноразовый в 150 рублей. Главы предприятий могли стать членами Общества с условием выплаты не менее 100 рублей ежегодно; в этом случае они обладали также правом приглашать в Общество из Швеции своих представителей «для получения советов и разъяснений».

«Шведское общество» было «оживленным» отечественным объединением, и ежегодные празднества и иные «увеселения» составляли, как мы увидим, важную часть его деятельности. Однако его членами были по преимуществу деловые люди, и Общество ставило перед собой прежде всего практическую цель: обеспечение связей между шведскими коммерсантами и российскими деловыми кругами. С этой целью планировалось создать в Петербурге шведскую торговую палату. Реализация этого проекта была отложена из-за начала войны, но в 1915 г. в рамках Общества был образован коммерческий комитет, получивший финансовую помощь от шведского парламента.

Война создала на российском рынке совершенно новую ситуацию — главным образом потому, что были запрещены немецкие предприятия, и много шведских и других иностранных «конъюнктурных» фирм выросли, согласно газетному репортажу, как «ядовитые грибы на свободной петроградской почве». В задачи коммерческого комитета входил, в частности, надзор за предпринимателями и, при необходимости, принятие мер против них. Отзвук этой проблемы нашел отражение в годовом отчете церковного совета за 1916 г., в котором «с тяжелым сердцем» констатируется, что многие прихожане из «состоятельных классов» все больше занимаются спекуляцией.

При создании «Шведского общества» вопрос о помещении был одним из первых пунктов в повестке дня. «Скандинавскому благотворительному обществу», как выше упоминалось, приходилось собираться в ресторанах. «Шведское общество» решило арендовать помещение. Нашли подходящую квартиру в доме немецкого прихода на Невском проспекте, 24, заказали в Стокгольме мебель, и в апреле 1911 г. помещение Общества уже открылось.

Прочая обстановка сложилась главным образом из подарков. Генеральный консул Эмиль Хейльборн с женой — оба страстные медвежатники — подарили ковер из медвежьей шкуры и чучело медведя, которого уложила госпожа Мария Хейльборн.

«Россия, — писала стокгольмская газета „Свенска Дагбладет“ от 2 июня 1911 г., — страна медведей, но редко можно услышать, чтобы какие-либо русские дамы участвовали в этой действительно опасной охоте, а вот то, что одна шведская дама собственноручно уложила мишку, надобно счесть событием по нашим временам выдающимся. Лишь одна наша соотечественница, знаменитая Кристина Нильсон, при последнем своем посещении… участвовала в начале 80-х годов на специально в ее честь организованной охоте на медведя и застрелила зверя, потревожив его зимнюю спячку. Супруга генерального консула Хейльборна — второй Нимврод в женском обличье, жертвами уверенных выстрелов которой стали даже не один, а два могучих медведя. И это именно те два экземпляра, которые ныне украшают наш дом (то есть „Шведское общество“. — Б. Я.). Один из них — стоящее на задних лапах чучело, держащее в своих могучих лапах поднос с папиросами. На него стоит взглянуть, ибо любой, даже рослый человек ему только по плечо». Архив Эмиля Хейльбона-младшего

Сам генеральный консул потратился на более патриотический подарок, купленный на аукционе, где продавались вещи русского миллионера, — большую доску из позолоченной бронзы со следующей надписью по-русски: «Его Королевское Величество Король Швеции и Норвегии ОСКАР соблаговолил своим посещением оказать честь особняку Громова и провел вечер с его семьей с 9 до 12 часов 5/17 июля 1875 г.». Доска висела в Обществе на почетном месте.

Кухонную плиту от Болиндера подарил господин Адольф Челльгрен, журнал «Jugend» («Молодость») за 1911 г. — госпожа Нелли Вагнер, шведский флаг с флагштоком — господин Вальфрид Вагнер, а гардины — консульша Франкенфельдт. В «Памятном списке для меценатов», публиковавшемся в годовом отчете Общества, приведены названия других нужных предметов: обеденный сервиз, ножи, вилки и стаканы на 50 персон, пианино, почтовые ящики на парадную и кухонную двери, фарфоровая табличка на входную дверь с улицы, прибор для письменного стола и проч.

Среди пожертвованных денежных сумм следует отметить 300 рублей от Иды Лидваль и 1000 рублей от Эммануила Нобеля; прочие вклады находятся в пределах от 15 до 50 рублей. Крупнейшим же дарителем являлся Эммануил Нобель, который был избран почетным членом Общества за щедрость и «в знак восхищения его огромной деятельностью в сфере промышленного производства, свидетельствующей об истинно шведских энергичности и работоспособности». Действительный советник Нобель, как и его мачеха Эдла и братья Рольф и Людвиг-младший, были пожизненными членами Общества. Среди других пожизненных членов отмечались К. В. Хагелин и директор мебельного магазина «Нордиска компаниет» Юсеф Сакс из Стокгольма.

Спустя всего несколько дней после открытия «собственного дома» правление добилось разрешения продавать пиво и вина, и вскоре члены Общества уже могли в своем помещении вкушать завтрак, обед и ужин по умеренным ценам. Доходы от маленького стола не только покрывали издержки на него, но и давали небольшой излишек, за что в значительной степени Общество должно было быть благодарно «необыкновенно энергичной и деловитой» экономке фрекен Карин Хаглунд.

Разрешение властей требовалось не только на продажу в розлив алкогольных напитков, но и на все виды деятельности Общества, не исключая и такого, казалось бы, безобидного времяпрепровождения, как игра в карты. Желание членов Общества играть в карты вынудило правление в апреле 1911 г. еще раз обратиться к шефу полиции. Ходатайство было удовлетворено после долгих переговоров и после того как власти сочинили «тщательные предписания относительно карточной игры».

Чада Швеции на востоке

Ежегодный праздник «Шведского общества» всегда отмечался в день гибели короля Густава II Адольфа— 6 ноября. То был великий для Общества день, когда патриотическое красноречие лилось столь же обильно, как и пунш. Первый праздник, отмечавшийся в отеле «Регина» в 1910 г., был самым грандиозным и многолюдным — присутствовало 300–400 гостей. Торжество началось со вступительного слова усерднейшего стихотворца инженера Харальда Халля, который продекламировал свой «Пролог к открытию бюста Густава II Адольфа»:

Нам никогда не забыть дней Густава Адольфа!

Нет страны, способной сравняться с его страной!

Его жизненный путь столь удивителен,

Он был благочестивым слугой Господа,

Величайшим шведским королем.

Его светлый облик дорог шведскому сердцу,

Его чистый щит сияет в храме чести!

Его королевские деяния остались в мировой истории!

Его благородная давняя гибель дарует нам.

Мысли о вечном во все времена.

Мы, чада родной Швеции на востоке,

Собравшиеся из многих разбросанных по стране жилищ,

Мы хотим сейчас по старому северному обычаю

Забыть о суете буден и в покое

Пировать в этот ноябрьский вечер.

Мы привели сюда наших детей, сии малыши

Впервые празднуют этот день памяти.

Взгляните на образ героя!

В маленьких чистых сердцах

Навсегда отпечатаются благородные черты.

Благословенна его память.

После этого впечатляющего вступления облаченная валькирией госпожа Брендстрём возложила лавровый венок к бюсту короля под звуки «Слушай нас, Свеа». Председатель Общества произнес торжественную речь, а почетный президент Брендстрём провозгласил тост за Общество. Кульминацией празднества стала поставленная членами Общества драма «При Брейтенфельде», автором которой был поэт и член Шведской академии К. А. Мелин; спектакль сопровождался большой живой картиной, изображающей нахождение тела короля Густава II Адольфа наутро после битвы при Лютцене. После исполнения национального гимна, который спели «с большим воодушевлением», танцевали народные танцы — одним из лучших стала, согласно сообщению шведской газеты, полька, исполненная госпожой Бремер и руководителем «Северного бюро путешествий» господином Торнквистом. После того как детей отослали домой, состоялся ужин, затем были поданы кофе и пунш, и танцевали до самого рассвета.

Приблизительно так из года в год проходили празднества. «Шведскость» и чувство сопричастности к Отечеству были главнейшими идеями «чад Швеции на востоке» и основами их самосознания. Символика была сильно окрашена мифами из эпохи викингов и шведского велико-державия XVII в. Так, например, обложку отчета за 1910 г. украшало изображение корабля викингов. На обложке отчета за следующий год был помещен «рунический лев» — пирейский мраморный лев, охраняющий Арсенал в Венеции и покрытый руническими письменами, вероятно, высеченными каким-то варягом в начале XI в.

Ту же идеологическую цель — «сохранение „шведскости“, сплочение колонии» — имели рождественские праздники (см. главу «Вот и опять пришло Рождество…»), трапезы с поглощением традиционных блюд, например раков и гусей. Особенной вечеринкой был устраиваемый для пополнения кассы Общества файв-о-клок с чаепитием, спрятанными маленькими подарками, лотереей и танцами. Подарки собирались и продавались или разыгрывались. Строились также планы создать квартет Общества, но от них пришлось отказаться за неимением «профессионально подготовленных певцов».

Как говорилось выше, благотворительность в «Шведском обществе» не играла первостепенной роли, как в «Скандинавском благотворительном обществе». Однако кое-какая деятельность в этом направлении велась. В 1913 г. состоявшие в «Шведском обществе» женщины организовали общество «Муравейник» с намерением оказывать помощь живущим в Петербурге неимущим соотечественникам. Детям бедняков раздавали зимнюю и летнюю одежду, а самые нуждающиеся получали поддержку деньгами, чтобы они могли посещать школу при шведской церкви.

Одной из наиболее активных благотворительниц была дочь посланника Брендстрёма Эльза, она сама объезжала нуждающиеся семьи с едой, деньгами и одеждой. Многие петербургские бедняки жили невообразимо скудно. Ее подруга Эльза Бьёркман-Гольдшмидт сообщает, что Эльза Брендстрём в одну из таких поездок оказалась у старушки-шведки, жившей в совершенной нищете: «Петербуржцы жили в тесноте, и было вполне обычным делом, что несколько семей ютились в одной комнате. В таких случаях комната просто-напросто делилась, насколько это удавалось, на клетки. Больше всего предпочитали, конечно, те части комнаты, в которых имелся угол или хотя бы стена. Хуже других приходилось тем, кто жил в средних клетках». В такой клетке и провела старушка-шведка свою жизнь — «она жила в девятой клетке, где не было даже стены, к которой она могла бы приставить кровать».

Начиная с 1912 г. бедных шведских детей стали отправлять в Швецию для совершенствования в родном языке и чтобы они, «рано познакомясь с землей Отечества, крепко к ней привязались».

Этим проектом руководила Эльза Брендстрём, которая сама сопровождала колонистов в поездках на родину. Дети жили у крестьян, заводских рабочих, пасторов, учителей и врачей. «Шведское общество» оплачивало эти поездки, а хозяева в Швеции селили у себя детей бесплатно.

На Английской набережной неподалеку от Зимнего дворца нас встречает, пишет в 1879 г. корреспондент одного шведского журнала, подписавшийся инициалами H.W., «зеркало Невы, и дабы сильнее насладиться его зрелищем, мы поднимаемся на стоящий на якоре за гранитной стеной понтон, на котором построена крытая ресторация, а к ней пришвартованы маленькие паровые суда…». Ресторация, которая, впрочем, превосходно удовлетворила «телесные потребности» путешественника, принадлежала финляндцу по фамилии Вильман и посему в народе именовалась «Вильманстранд» — это шведское название финского города Лаппенранта.

Петербургской достопримечательностью, исчезнувшей с развитием рельсовых транспортных средств и строительством новых мостов через Неву, были перевозы на малых судах, связывавшие острова Невской дельты точно так же, как венецианские пароходики обеспечивают сообщение между островами лагуны. Этот дешевый и эффективный способ сообщения контролировался «Финским акционерным обществом паровых катеров», основанным в 1873 г. майором Рафаэлем фон Хартманом. Первый катер — «Первый»— ходил по маршруту «Финляндский вокзал — Васильевский остров». На рубеже веков акционерное общество имело целых 80 судов, курсировавших по большинству водных артерий города, включая каналы.

Большинство персонала было приглашено из Финляндии, и шведоман фон Хартман требовал, чтобы работавшие на его судах люди говорили по-шведски; финский язык был под запретом. Посетивший Петербург журналист с удивлением констатировал, что экипажи паровых катеров в российской столице состоят из шведско-говорящих финляндцев, «которые знают также несколько финских слов». И язык команд был шведским до 1889 г., когда власти распорядились, чтобы экипажи говорили по-русски.

«Финское акционерное общество паровых катеров» было лишь одним примером того огромного значения, какое имело для финской экономики включение Финляндии в состав Российской империи. В частности, железную дорогу между Гельсингфорсом и имперской столицей контролировало финское государственное железнодорожное ведомство, которое владело и Финляндским вокзалом, возможно, наиболее известным тем, что сюда в апреле 1917 г. прибыл Владимир Ленин, чтобы переставить историю России на новые рельсы.

Война и милосердие

В 1914 г. в Швецию были отправлены 16 детей, а в следующем этому помешала война, разразившаяся летом 1914 г. и приведшая к возникновению нового вида благотворительной деятельности. Когда были собраны деньги, в частности у представителей шведских торговых предприятий, 2 сентября, то есть всего через месяц после начала войны, на Сергиевской улице, 26, рядом со шведской миссией открылся лазарет для раненых солдат. За первые два года этот госпиталь принял 185 пациентов, в том числе русских инвалидов войны, которые через Швецию возвращались домой из Германии.

Эльза Брендстрём и Этель фон Хейденстам (жена легационного советника в шведском посольстве), как и многие молодые дамы из российского высшего общества, пошли на курсы по уходу за больными и получили удостоверения сестер милосердия с правом ношения формы Св. Георгия. Однако их работа в шведском лазарете продолжалась всего год: осенью 1915 г. они в качестве представителей Красного Креста отправились в Сибирь для работы среди военнопленных, за которую Эльзу Брендстрём стали называть «ангелом Сибири» и которая принесла ей всемирную славу.

Война внесла изменения в состав и характер «Шведского общества». Конторский служащий и писатель Густав-Отто Адельборг, приехавший в Петербург в 1910 г., то есть в год создания Общества, рассказывает, что не имел никакого желания посещать его, поскольку оно несло на себе отпечаток высшего класса. Но когда возможности связей с родиной ухудшились, взаимоотношения между соотечественниками стали по естественным причинам менее принужденными. Например, чтобы быть уверенным в том, что письма дойдут, лучше всего было отправлять их через миссию, которую Адельборг в связи с этим впервые и посетил.

Постепенно Адельборг завязал контакты со «Шведским обществом», которое с годами стало «менее замкнутым в своем кругу». В него потоком пошли новые члены: молодые коммерсанты, инженеры, конторские служащие и — мало-помалу — студенты, работавшие в шведской так называемой миссии В, которая занималась вопросами помощи военнопленным (после вступления в 1917 г. в войну Соединенных Штатов Швеция защищала интересы Германии). Одним из этих молодых людей был будущий журналист Свен Ерринг, другим — Отто Г. Карлсунд, который вырос в Петербурге и в 1917 г. несколько месяцев работал переводчиком в Красном Кресте.

То, что теперь Общество обслуживало отчасти новую клиентуру, явствует из внесенного в 1916 г. Адельборгом предложения о создании библиотеки. По замыслу, ей надлежало «содействовать сохранению „шведскости“ или, вернее, напоминать о Швеции и шведском языке, укреплять и развивать в людях осознание того, что такое шведский дух и каково его значение, о чем шведы мыслили и писали в стихах, насколько богат шведский язык, как на нем говорили, пели и призывали к действию». Для достижения поставленной цели библиотека должна была иметь шведскую художественную литературу, шведские переводы из литературы русской, путевые заметки и культурно-исторические описания России, а также шведские справочные издания, газеты и журналы.

Заинтересованность в поддержке библиотеки была очень большой. В качестве дара она получила многотомную энциклопедию «Nordisk familjebok» («Северная» или «Скандинавская семейная книга»), довольно много книг предоставил издатель Бонниер. Кроме того, на собранные в короткий срок 500 рублей были куплены книги в шведско-финском магазине Роберта Эдгрена на Большой Конюшенной улице.

6 ноября 1917 г., в день гибели Густава-Адольфа, в «Шведском обществе» состоялось, как обычно, ежегодное празднество. На нем присутствовал Эдвард Брендстрём, и председатель Общества Эмиль Хейльборн произнес речь «За Швецию». Последний след деятельности Общества в Петербурге — объявление об общем собрании, намеченном на 8 часов вечера 30 ноября 1917 г., то есть через месяц после большевистского переворота. Состоялось собрание или нет, установить не удалось. Однако деятельность Общества не прекратилась с революционными событиями 1917 г. Как ни парадоксально, но его шведская история оказалась значительно продолжительнее русской.

Шведская колония на рубеже веков

Самой знаменитой шведской семьей в Петербурге на протяжении второй половины XIX в. и вплоть до революции 1917 г. была, без сомнения, семья Нобелей, занимавшая выдающееся положение в российской экономической жизни и в столичном обществе. Как уже говорилось, этого положения Нобели достигли благодаря не только своей деловой деятельности, но и вкладам в науку, благотворительность, жизнь различных объединений и т. д.

Положение Нобелей в общественной жизни отражало их роль в жизни шведской и всей северной колонии. Так, например, Людвиг Нобель был первым председателем «Скандинавского благотворительного общества», а его сын Эммануил — последним. Эммануил являлся, кроме того, почетным членом «Шведского общества», а его сестра Марта Нобель-Олейникова работала врачом в приютах при шведской школе. Своими щедрыми пожертвованиями семья Нобелей как никакая другая содействовала шведским интересам в Петербурге.

В нобелевский круг входили не только члены семьи, но и люди, занимавшие руководящие должности в фирме. Это прежде всего Карл Вильхельм Хагелин, который в 1879 г. начал работать слесарем в бакинской нефтяной компании и завершил свою карьеру ее директором и шведским генеральным консулом в Петербурге; норвежец Ханс Ульсен, женатый на сестре Эммануила Нобеля Мине, руководитель внутренней и внешней торговли нефтяной компании, а после расторжения шведско-норвежской унии первый генеральный консул Норвегии в 1906–1908 гг.; Антон Карлсунд, главный инженер машиностроительного завода и руководитель работ по созданию двигателя по чертежам Рудольфа Дизеля (см. главу «Предприниматели»). Все эти люди также активно участвовали в различных делах и объединениях скандинавской колонии.

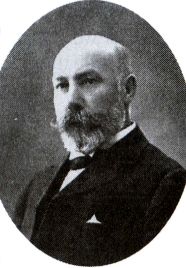

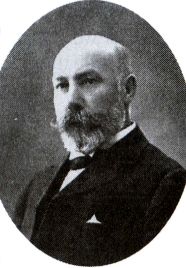

На фотографиях изображены два ведущих представителя нобелевского концерна в Петербурге и Баку.

Вверху Карл Вильхельм Хагелин (1860–1955). Он родился в Петербурге, где его отец служил у Иммануила Нобеля. После ликвидации завода Хагелин-старший стал машинистом на ходившем по Волге пароходе. К. В. Хагелин получил первоначальное образование в русских школах и затем как вольнослушатель учился в стокгольмской Высшей технической школе, которую окончил в 1885 г. По возвращении в Россию он стал работать в техническом отделе Нефтяного товарищества, вошел в состав его правления и спустя несколько лет стал его техническим руководителем по Волжскому округу. В 1891 г. он был назначен директором бакинского филиала компании. 1890-е гг. были хорошим временем для нефтяной промышленности, и Хагелин за счет компании приобрел большие земельные участки. В 1906 г. он был назначен шведским генеральным консулом в Петербурге — первым консулом после расторжения унии с Норвегией.

Внизу Ханс Ульсен (1859–1951). Он был родом из норвежского города Драммена и женился на дочери Людвига Нобеля Мине. Ульсен молодым приехал в Петербург, где работал конторским служащим, пока в 1888 г. не основал собственную фирму. Некоторое время он был доверенным лицом Общего экспортного объединения Швеции, затем, в 1894 г., поступил работать в Нефтяное товарищество «Братья Нобель», где вскоре стал членом правления и руководителем ее торговой деятельности. В 1908 г. он покинул штатную должность в Нефтяной компании, но остался в правлении в качестве советника. В 1906–1908 гг. он был первым генеральным консулом Норвегии в Петербурге. Ульсен вошел в элиту нобелевской империи: «Эммануил, Ханс Ульсен и Хагелин хорошо сотрудничали друг с другом, — пишет Марта Нобель-Олейникова, — и заслуги в том, что „Братья Нобель“ достигли в то время превосходных результатов, следует разделить поровну между ними и многими другими».

Ульсен был энтузиастом оздоровительного спорта. Он любил кататься под парусом на буере по льду Финского залива, и ему даже удалось убедить Эммануила Нобеля, не испытывавшего к спорту ни малейшего интереса, приобрести яхту для катания по льду.

В своих неопубликованных мемуарах Ханс Ульсен пишет: «Поскольку я усердно занимался зимой и катанием на коньках, и бегом на лыжах, а также гимнастикой, а летом велосипедным и парусным спортом, греблей и плаванием, то мои шведские друзья прозвали меня „помешанным на спорте“».

Столпы шведской колонии

Помимо нобелевского круга были и другие личности, оказывавшие большое влияние на самосознание шведской колонии. Многие свидетельствовали о ключевой роли посланника генерал-лейтенанта Эдварда Брендстрёма, который дважды работал в шведской миссии в Петербурге: сначала в 1885–1891 гг. как военный атташе (тогда у него родилась дочь Эльза) и затем в 1906–1918 гг. как шведский посланник.

Брендстрём и его жена Анна обладали исключительным положением в жизни петербургского высшего общества. В доме шведского полномочного министра (посланника) бывали члены российского правительства, иностранные дипломаты, ученые и промышленники; кроме того, дом был естественным местом собраний для шведской колонии города и других шведов. Со смертью жены в 1913 г. многие представительские обязанности перешли к дочери Эльзе.

То было нелегкое время; напряженные отношения России и Финляндии, мировая война и революции заставляли посланника проявлять и дипломатическое искусство, и мужество, и инициативность. Эльза Бьёркман-Гольдшмидт приводит такой пример: когда в феврале 1917 г. брались штурмом тюрьмы, на свободу выходили не только обычные заключенные, но и военнопленные, которые были арестованы чаще всего без всяких оснований. Многие из них, оказавшись на свободе, пытались найти защиту в дипломатической миссии страны, представлявшей интересы Германии, где их принимали с большим радушием: «Генерал Брендстрём сам беседовал с каждым из них и предлагал и впредь оставаться в миссии в качестве его личных гостей при том условии, что он официально уведомит российские власти о пребывании у него военнопленных и постарается законным порядком уладить их дела». Однажды Брендстрём сразу принял девятнадцать немцев (и еще многих шведов); последний гость покинул миссию спустя полтора года.

Отзывы о Брендстрёме — единодушно положительные, и когда «российские шведы» в 1920 г. в Стокгольме праздновали его семидесятилетие, дипломата особенно почтили за «мужественные дела в качестве представителя интересов Швеции в России, за надежную и заботливую поддержку шведов вне их родины в скверные и добрые времена и за горячее усердие, направленное на укрепление уважения к шведскому имени».

Сколь бы выдающимися ни были дипломаты, директора и инженеры, они, разумеется, составляли меньшинство шведской колонии; большинством же были рабочие и ремесленники. Изучение профессионального состава за 1896 г. родившихся в Швеции членов прихода показывает, что рабочие-металлисты (главным образом занятые на заводах Нобеля) были преобладавшей группой (45 %), затем шли сапожники (11,5 %), часовщики, инструментальщики и столяры (7 %) и портные (6 %).

Однако наиболее быстро растущей группой были на рубеже столетий инженеры и техники; о них и их женах нам известно больше всего, поскольку их быт отражается в переписке и мемуарах чаще, чем быт других. Подавляющее большинство прочих людей остаются безликой, анонимной массой, хотя мы и можем попытаться составить о них общее представление, перелистав ежегодно издававшиеся в Петербурге «Северные календари». Например, о Юхане Августе Аспенстрёме можно прочесть, что он пек хрустящие шведские хлебцы и жил в собственном доме на Малой Охте; о Юханне Русенквист, жившей на Невском проспекте, 120, квартира 10, —что она занималась шитьем корсетов, а ее муж был оценщиком; об Отто Сальстрёме — что он был кочегаром на паровозе; о сапожных дел мастере Карле Стрёмквисте знаем, что он жил в Столярном переулке, 16, недалеко от квартиры Достоевского…