Россия перед столкновением с Францией

I. Отношения между Россией и Францией до французской революции Н. П. Василенко

остоянные сношения России с Францией начались поздно, — гораздо позже, чем с другими западно-европейскими странами. Главной причиной этого являлась отдаленность России от Франции. Интересы политической жизни обеих стран долгое время сталкивались редко. Торговые отношения с Московским государством для Франции, не обладавшей достаточным торговым флотом, представляли большие трудности и обещали мало выгод.

остоянные сношения России с Францией начались поздно, — гораздо позже, чем с другими западно-европейскими странами. Главной причиной этого являлась отдаленность России от Франции. Интересы политической жизни обеих стран долгое время сталкивались редко. Торговые отношения с Московским государством для Франции, не обладавшей достаточным торговым флотом, представляли большие трудности и обещали мало выгод.

Серьезное значение отношения начинают приобретать только с конца XVII столетия, накануне самостоятельного правления Петра I. До тех пор они носят случайный характер. Сначала Петр не интересовался Францией. В маршрут первого его путешествия она не вошла. Впоследствии же Северная война и желание Петра I найти себе союзников, с одной стороны, с другой — опасение Людовика XIV, как бы не было нарушено политическое равновесие в Европе, — побуждали русского царя и французского короля к более или менее частым сношениям. Завязались они в 1701 году во время свидания Петра I с польским королем Августом II в м. Биржах, Поневежского уезда, Ковенской губ. Туда приехал и чрезвычайный французский посланник в Варшаве дю-Герон. Речь шла о заключении торгового договора. Царь требовал, кроме того, чтобы французский король доставил ему возможность завладеть каким-нибудь портом на Балтийском море. Людовик XIV хотел заручиться помощью России в борьбе с Габсбургами. Переговоры ни к чему не повели. Они только послужили толчком к дальнейшим сношениям.

В сентябре 1702 года в Россию был назначен чрезвычайным французским посланником де-Балюз. Он прибыл в Москву из Варшавы и имел целью побудить Петра I к войне с Австрией, занять в России денег для французского короля и сообщать французскому правительству все, что касается Петра I, России, русских дел и отношений. Договора с Россией де-Балюзу не удалось заключить. В июне 1703 года он был отозван. С 1703 года в Париже поселился русский агент, без дипломатического, впрочем, характера, Постников. Ему посылались сведения о победах русских, а он доводил о них до сведения французского министра иностранных дел. Постникову давались поручения о покупке книг, инструментов, о приглашении ремесленников. Иногда он сообщал русскому правительству сведения и характера политического.

Полтавская победа способствовала перемене отношений французского правительства к России. Людовик XIV увидел, что ему нельзя пренебрегать союзом и добрыми отношениями с государем, могущество которого росло с каждым днем. В 1710 году был послан в Россию уже раньше раз бывший там де-Балюз. Ему поручено было поднять вопрос о посредничестве французского короля между Россией и Швецией. Но как раз во время пребывания де-Балюза в Петербурге Турция в 1711 году объявила войну России. Русский посол в Константинополе, Толстой, доносил об интригах французского посланника при турецком дворе против России. Отношения к де-Балюзу в Петербурге поэтому резко изменились, переговоры стали носить сдержанный характер, и он вскоре уехал из России, ничего не достигнув.

Со времени приезда в Россию де-Балюза в Париже также находились русские поверенные в делах, не игравшие, впрочем, серьезной дипломатической роли. Первым поверенным был Крок (Skroff, по французской терминологии), но он умер в том же 1711 году, в котором был и назначен, не успев даже вручить своих верительных грамот. Его заменил Григ. Ив. Волков. Новому русскому поверенному пришлось скоро убедиться в большем сочувствии французского правительства шведам и туркам, чем России. Донесения Волкова не мало также способствовали неудаче переговоров де-Балюза. Для торговых дел, в качестве коммерции советника, с 1712 года, жил в Париже Лефорт, племянник знаменитого адмирала Лефорта. В 1716 г. он получил официальное положение поверенного в делах.

Петр I (художник Луи Каравак)

1 сентября (нов. ст.) 1715 г. умер Людовик XIV, верный приверженец шведской дружбы. В управление государством вступил в качестве регента герцог Филипп Орлеанский. Эта перемена сообщила новый характер отношениям России с Францией. Регент поспешил дать разрешение многим ремесленникам отправиться в Россию. Двадцати русским дворянам позволили поступить в число французских гардемаринов.

В 1717 году Петр I предпринял свое второе путешествие за границу. Он хотел ознакомиться с европейской политикой и приобрести новых союзников. По желанию Петра, русские уполномоченные, Головкин, Шафиров и Борис Куракин, начали вести переговоры с французским посланником в Голландии Шатонедом о союзе. В Париже не придавали сначала значения этим переговорам. В виду этого Петр и решил отправиться туда лично. Конон Зотов извещал, кроме того, царя о возможности женить царевича Алексея Петровича на одной из дочерей регента.

Г. И. Головкин

П. П. Шафиров

Б. И. Куракин

В Париже Петр I проявил большую любознательность, но часто приводил в большое смущение чопорный версальский двор, нарушая на каждом шагу этикет. Переговоры, начатые в Голландии, продолжались и в Париже. Окончены они были несколько времени спустя после отъезда Петра, но не в Париже, а в Голландии. В Амстердаме 4 (15) августа 1717 года был заключен договор между Россией, Францией и Пруссией. Это был первый трактат между Россией и Францией. Амстердамским договором были гарантированы договоры утрехтский и баденский, закончившие войну за испанское наследство, равно как и те, которыми будет прекращена Северная война. Россия принимала посредничество Франции в Северной войне; Франция не должна была только употреблять понуждение и вступать в новые обязательства со Швецией. Подданные государства заключивших амстердамский договор, должны были пользоваться выгодами наиболее покровительствуемых наций. В течение восьми месяцев со времени заключения договора должны были собраться комиссары для выработки условий торгового и морского трактатов. Политические события, однако, помешали этому, и сам амстердамский договор не имел того значения, какого можно было ожидать от него. Ближайшим следствием его было, конечно, установление постоянных сношений между Россией и Францией.

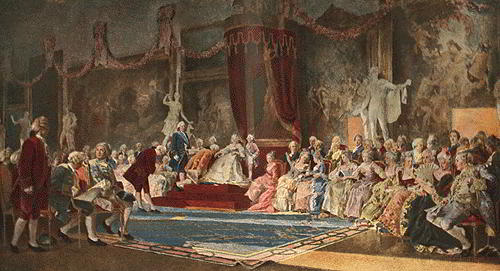

Петр I у мадам де Ментенон (художник Константин Горский)

Немедленно после заключения амстердамского договора 20 августа (нов. ст.) 1717 г. русским полномочным министром был назначен барон Шлейниц, бывший до тех пор представителем России при ганноверском дворе. Но Петр, по-видимому, не особенно доверял иностранцу. В июле 1720 года в Париж был послан поручик гвардии гр. Платон Иван. Мусин-Пушкин, которому велено было действовать секретно от Шлейница. В августе 1720 года чрезвычайным посланником в Париж был назначен князь Вас. Лук. Долгорукий, который заменил Шлейница в начале 1721 года. Князь Долгорукий оставался в Париже до июля 1722 года. На его место, но без официального характера, назначили молодого кн. Александра Бор. Куракина, а в 1723 году также молодого гр. Александра Гавр. Головкина, сына канцлера. Но в 1724 году Петр нашел необходимым вверить дипломатический пост в Париже старому и опытному дипломату кн. Борису Ивановичу Куракину, бывшему до тех пор русским посланником в Голландии и принимавшему участие при заключении амстердамского договора. Кн. Б. И. Куракин оставался в Париже до октября 1727 года.

Кн. В. Л. Долгорукий

Что касается французских представителей в России, то еще при жизни Людовика XIV в 1714 году в Петербург был послан де Лави в качестве консула. Швеция протестовала. Появление французского консула в Петербурге, по ее мнению, было бы равносильно признанию со стороны Франции завоеваний царя. Звание консула де Лави официально получил поэтому только после Ништадтского мира. Он очень деятельно, хотя и безуспешно, старался в пользу заключения торгового договора между Россией и Францией и указывал своему правительству на выгоды от такого договора. Де Лави пробыл в Петербурге до 1724 года.

В 1718 году французское правительство наметило чрезвычайным посланником в Россию де Вертона, но посольство его не состоялось. Вместо него дипломатические интересы Франции при русском дворе были поручены французскому посланнику в Швеции де Кампредону. Главными вопросами дипломатических сношений между Россией и Францией в это время было посредничество Франции при заключении мира со Швецией, вопрос об императорском титуле русского царя и о браке дочери Петра, Елизаветы Петровны, с одним из членов французского королевского дома.

В целях переговоров о мире Кампредон ездил из Стокгольма в Россию. Франция отстаивала интересы Швеции, и выгоды для России Ништадтского мира, закончившего Северную войну, вовсе не были результатом французского вмешательства. Они были обусловлены исключительно успехами русского оружия.

После Ништадтского мира Кампредон в 1721 году сделался полномочным министром при русском дворе. До того времени он стоял на стороне Швеции; теперь же сделался ревностным сторонником франко-русского союза. Благодаря содействию Кампредона, 12 июня 1724 г. был заключен русско-турецкий договор, которым предотвращена война между Россией и Турцией и разграничены их владения на Кавказе; Кампредон старался также помирить русского императора с английским королем. В Париже, однако, не ценили такой политики и довольно равнодушно относились к дружбе с Россией.

Кроме дипломатических отношений, видную роль в сношениях между Россией и Францией в конце царствования Петра играли проекты о выдаче Елизаветы Петровны замуж. Проекты эти стали возникать со времени посещения Парижа Петром I. В 1721 г. кн. Долгорукому было поручено хлопотать о браке Елизаветы Петровны с королем Людовиком XV. Когда узнали, что король помолвлен с испанской принцессой, возник проект выдать замуж Елизавету Петровну за герцога Шартрского, старшего сына регента. Дело, по-видимому, налаживалось, но смерть регента в 1723 г. разрушила надежды, и Петру так и не удалось выдать свою дочь за французского принца. Не удалось ему заключить и торговый союз с Францией. С появлением во Франции у власти герцога Бурбонского, французское правительство стало более интересоваться сближением с Англией, чем союзом с Россией. Франция по-прежнему упорно отказывалась признать за русскими государями императорский титул и признала его только в 1745 году.

Первый реверанс (Пас)

Преемница Петра Екатерина I и Меньшиков были склонны к союзу с Францией. Когда брак Людовика XV с испанской инфантой расстроился, снова оживилась надежда выдать Елизавету Петровну за французского короля. Но герцог Бурбонский женил его на дочери Станислава Лещинского. После этого рука Елизаветы Петровны была предложена самому герцогу Бурбонскому. Он, однако, отклонил предложение.

Эта обида, с одной стороны, поддержка, оказанная Францией и Англией Дании против Голштинии, где царствовал зять русской императрицы, — с другой — вызвали заметное охлаждение в отношениях между Россией и Францией и повели к важному шагу в европейской политике. Австрийская партия с Ягужинским во главе взяла при русском дворе перевес. Кампредону после этого нечего было делать в Петербурге, и он 31 мая (нов. ст.) 1726 года покинул русскую столицу, оставив в качестве поверенного в делах своего секретаря Маньяна. Вскоре после этого 6 августа 1726 года русский посланник в Вене Ланчинский подписал оборонительный и наступательный союз с Австрией. Это было событие первостепенной важности, оставившее крупные следы в европейской политике не только XVIII, но и XIX столетия. Европа после этого разделилась на два противных лагеря. На одной стороне стояли Австрия и Испания, поддерживаемые Россией, на другой — Франция, Англия и Голландия.

Маньян не получил верительных грамот и ограничивался только донесением своему правительству обо всем, что происходило в России. Ни в какие отношения с русским правительством в царствование Екатерины I и Петра II он не вступал. В таком же положении находились и русские представители во Франции — до 1727 года кн. Борис Ив. Куракин, с 1727 г. но 1731 г. сын его Александр Бор. Куракин и, наконец, с июля 1731 года гр. Эрнест Миних.

А. И. Остерман

В царствование Анны Ивановны, когда во главе русского правительства стояли немцы, не могло быть и речи о франко-русском союзе. Против него был руководитель иностранной политики России Остерман. Кроме того, Россия с Францией столкнулись в польском вопросе. В 1733 году умер польский король Август II. Франция провела избрание на польский престол тестя французского короля Станислава Лещинского. Россия и Австрия оспаривали это избрание. Французское правительство отозвало из России Маньяна, который передал было свои бумаги консулу Вилардо; но вскоре, когда началась война России с Польшей, был отозван и Вилардо. Всякие сношения между Францией и Россией прекратились. Станислав Лещинстай был осажден русскими войсками в Данциге. Франция оказала ему помощь, но не спасла для него трон. Данциг был взят русскими войсками, Станислав Лещинский бежал, много французов попало в плен к русским. Под давлением России и Австрии польским королем был избран Август III.

Во время осады Данцига французское правительство решило путем дипломатических переговоров сохранить престол для Станислава Лещинского. В этих видах в Петербург был послан аббат Ланглуа, под именем итальянца Бернардони. Ему поручено было тайно разведать о настроении русского двора и заключить с Россией трактаты и конвенции, которые он найдет удобными. Бернардони прибыл, однако, в Петербург слишком поздно. Все было кончено. Королем был избран Август III. Бернардони ничего не оставалось делать, как уехать обратно.

В декабре 1734 года он покинул Петербург. Ведение дел он поручил после себя дипломатическому агенту Фонтону де Летан, приехавшему вскоре после Бернардони хлопотать об освобождении пленных французов. Летана в Петербурге приняли сначала любезно. Вскоре, однако, Остерман стал поступать с ним невежливо и советовал уехать. Летану пришлось последовать его совету. Он уехал в начале 1735 года, не достигнув своей цели.

Еще раньше, едва только началось столкновение из-за Польши, Миних был отозван из Парижа. Наступил полный разрыв отношений между Россией и Францией. Правительства обеих держав узнавали о делах друг друга только при посредстве посланников других держав.

Французский посол в Константинополе Вильнев вредил России, восстановлял против нее Турцию и не мало способствовал русско-турецкой войне. Война началась в 1737 году. Россия действовала в союзе с Австрией. Во время войны ирландский выходец граф Лалли-Толандаль, ненавидевший Англию, задумал отвлечь от нее Францию и сблизить с Россией. Лалли-Толандаль сам вызвался на поездку в Россию. Французское правительство согласилось, но не дало ему никаких инструкций. По приезде в Петербург, Лалли-Толандаль виделся и беседовал с Остерманом и Бироном, но дальше не знал, что делать, и вернулся в Париж. Поездка его все-таки не осталась без последствий для возобновления сношений между Россией и Францией.

Антиох Кантемир (портр. Вагнера)

Дела австрийцев в турецкую войну шли между тем плохо, и французские дипломаты стали советовать Австрии заключить отдельный мир с Турцией. В конце 1737 года австрийский император, действительно, обратился за посредничеством к Франции. В следующем 1738 г. хуже стали идти и дела русских. Россия также стала склоняться к миру и приняла посредничество французского посла в Константинополе Вильнева. В связи с этим были возобновлены и дипломатические отношения между Россией и Францией. Из Лондона в Париж в 1738 г. был переведен русским посланником известный писатель Антиох Дмитриевич Кантемир, пробывший после этого в Париже до самой своей смерти в 1744 году. Людовик XV, в свою очередь, согласился иметь своего представителя в Петербурге и назначил де-Волгренана. Когда же тот отказался, то в декабре 1739 года французским посланником в Петербург был назначен маркиз де-ла-Шетарди.

Война с Турцией в это время продолжалась. В 1739 году русские имели успех. Французские дипломаты сумели обойти Кантемира, и при их посредстве Австрия заключила отдельный мир с Турцией. После этого и русское правительство, несмотря на военные удачи, обратилось за посредничеством к Вильневу. При его содействии был заключен в 1739 году с Турцией Белградский мир, один из самых невыгодных, какие только приходилось заключать России. Россия ничего не приобрела, кроме куска степи между Бугом и Днепром. Азов был возвращен России, но турки должны были срыть его до основания. Французский посланник в Константинополе Вильнев, в качестве посредника, действовал, несомненно, вопреки интересам России. Тем не менее, он и его сожительница были щедро награждены русским правительством.

де-ла-Шетарди

Русский посланник в Швеции М. П. Бестужев-Рюмин постоянно доносил своему правительству об интригах французских посланников против России в Стокгольме. Интриги эти повели, в конце-концов, к полному разрыву между Россией и Швецией и к началу войны между ними. Война не разгорелась, благодаря только перемене на русском престоле.

Нельзя удивляться, что среди русских государственных деятелей было не мало лиц, в числе их и вице-канцлер гр. М. Г. Головкин, которые настаивали на полном разрыве с Францией. Осторожный Остерман, однако, решительно противился такому резкому шагу.

Положение маркиза де-ла-Шетарди при подобных обстоятельствах было очень трудным. Он решил поэтому добиться разрыва России с Австрией путем переворота. При его участии был задуман заговор в пользу Елизаветы Петровны. Посредником между де-ла-Шетарди и цесаревной был в этом случае лейб-медик Лесток. В виду общего недовольства господством немцев в русском правительстве и Брауншвейгской фамилией, заговор удался. 24 ноября 1741 г. Иоанн Антонович был свергнут.

Елизавета Петровна (С оригинала Амикони)

Императрицей сделалась Елизавета Петровна. Маркиз де-ла-Шетарди стал близким к ней человеком. Елизавета Петровна спрашивала его совета нередко даже по внутренним делам.

А. П. Бестужев-Рюмин

Близость эта продолжалась, впрочем, недолго. Франция по-прежнему вела интриги в Швеции против России; о недоброжелательстве французского правительства к России говорил в своих донесениях из Парижа Антиох Кантемир; политику Франции хорошо понимал вице-канцлер гр. Алексей Петр. Бестужев-Рюмин, один из выдающихся русских государственных людей XVIII в., руководивший иностранной политикой России большую часть царствования Елизаветы Петровны. Между вице-канцлером и де-ла-Шетарди началась дипломатическая борьба. А. П. Бестужеву-Рюмину удалось убедить императрицу в опасности руководствоваться советами представителя державы, не расположенной к России. Шетарди не был допущен к участию в конференции между русскими и шведскими уполномоченными. Увидев, что влияние его ослабело в Петербурге, он потребовал, чтобы его отозвали, и в 1742 г. уехал из России. До самого отъезда Шетарди Елизавета Петровна была с ним очень внимательна и щедро наградила.

На место маркиза де-ла-Шетарди в Петербург был назначен Далион, секретарь французского посольства сначала в Константинополе, затем в Петербурге. Ему было поручено добиться французского посредничества при заключении мира между Россией и Швецией. Бестужев, однако, не допустил этого. Мир в Або в 1743 г. был заключен без всякого посредничества. Россия получила часть Финляндии с городами Вильманстрандом, Фридрихсгамом и Нейшлотом.

Скоро, впрочем, обстоятельства сложились в России более благоприятно для французского влияния. В августе 1743 г. возникло в Петербурге дело Лопухиных по обвинению в сочувствии судьбе Брауншвейгской фамилии и в порицании правительства. В дело был запутан и австрийский посланник маркиз Ботта. Это могло подорвать дружбу России с Австрией. Не доверяя способностям Далиона, французское правительство решило отправить вторично в Петербург де-ла-Шетарди. Кантемир возражал против этой посылки, ссылаясь на враждебное отношение к Шетарди русских министров. Но из Петербурга было получено известие, что императрица относится к приезду де-ла-Шетарди очень благосклонно.

Посылая де-ла-Шетарди в Россию, французское правительство дало ему полную свободу действий. Де-ла-Шетарди было вручено два письма Людовика XV к Елизавете Петровне. В одном из них был употреблен императорский титул. Воспользоваться этим письмом предоставлено было усмотрению де-ла-Шетарди, смотря по обстоятельствам.

Шетарди явился в Петербург частным человеком. Несмотря на требование своего правительства, он во все время своего пребывания не вручил императрице ни верительных грамот, ни писем Людовика XV. Его, тем не менее, принимали очень любезно. С Далионом де-ла-Шетарди скоро рассорился, и тот уехал в Париж. Сам же Шетарди занялся борьбой с вице-канцлером Бестужевым, подкупал русских вельмож и усиленно распространял слух, что Бестужев подкуплен Англией и Австрией. Бестужев, в свою очередь, не дремал. Он организовал правильную перлюстрацию писем и депеш де-ла-Шетарди и, когда их набралось достаточно, представил на усмотрение Елизаветы Петровны те из них, в которых французский посланник непочтительно отзывался о русской императрице. Это произвело сильное впечатление. По совету Бестужева, де-ла-Шетарди было предложено в 24 часа оставить Россию. Французское правительство было очень недовольно поведением де-ла-Шетарди. Людовик XV приказал ему жить в своем имении и не показываться ко двору.

После отъезда де-ла-Шетарди французским посланником в Петербурге приехал снова Далион. Верительные грамоты, которые он вручил в 1745 г. русскому правительству, заключали в себе признание императорского титула за русскими государями. За это Далион был награжден андреевской лентой. Успеха в Петербурге он не имел, хотя много потратил денег на подкуп русских вельмож и их жен. Бестужев по-прежнему руководил иностранной политикой, теперь уже в звании канцлера, и по-прежнему оставался врагом Франции.

В 1744 году Пруссия, а за нею Франция и Испания объявили войну Австрии. Австрийская императрица Мария-Терезия прислала в Петербург чрезвычайного посла, чтобы загладить неблагоприятное впечатление, произведенное делом маркиза Ботты. Это ей удалось. В мае 1747 года между Россией и Австрией, благодаря А. П. Бестужеву, был заключен союзный трактат с обязательством, в случае нужды, оказывать друг другу помощь. Французское правительство убедилось, что Далион в Петербурге ничего не может сделать, и в 1748 г. отозвало его.

Дипломатические дела были поручены французскому консулу Сен-Соверу.

Надеялись на его близость к Бестужеву, а потому верили в его успех. По напрасно. Русское правительство вскоре отправило тридцатитысячный отряд на Рейн в помощь Англии и Голландии против Франции. Сен-Совер после этого был отозван, и дипломатические сношения у Франции с Россией прерваны. Несколько позже в конце 1748 года был отозван из Парижа и русский посланник Гросс. Он заменил собою Кантемира, умершего в 1744 г. в Париже. Положение Гросса в последнее время было очень тяжелое, так как ему приходилось выслушивать довольно резкие выходки со стороны французского министра иностранных дел. Гросс был переведен в Берлин. На его место никто не был назначен.

Франция продолжала интриговать против России в Швеции, Турции и Польше. Практических результатов интриги эти, однако, не имели.

Русские войска дошли до Рейна, но участия в войне не приняли. При их приближении, в Аахене в 1748 году был заключен мир между Францией и Испанией — с одной стороны, Австрией, Англией и Голландией — с другой.

Семь лет, начиная с июня 1748 г. по июнь 1755 года, продолжался разрыв между Францией и Россией, и не было между ними дипломатических сношений. Необходимые сведения о делах обе державы узнавали через иностранных дипломатов или собирали окольными путями через разных посредников. Одним из таких посредников являлся, между прочим, и французский негоциант Мишель из Руана. Он имел галантерейную торговлю в Петербурге и, благодаря этому, имел связи с петербургским высшим обществом и даже двором. В одну из своих поездок в Париж Мишель, вероятно, не без согласия императрицы, сообщил французскому министру иностранных дел о готовности России снова сблизиться с Францией. Около того же времени Людовик XV взял руководство иностранной политикой в свои руки. На ряду с обыкновенной дипломатией во Франции возникла дипломатия тайная, о которой министры часто и не знали. При помощи ее король вел свою политику независимо или даже в противовес политике министров. Такой тайной политике и обязано восстановление дипломатических сношений между Францией и Россией.

Когда известие, привезенное Мишелем, подтвердилось и из других источников, в Петербург тайно был послан шотландец Мекензи Дуглас.

Он привез в Париж сведения, благоприятные для сближения. О желании императрицы сблизиться с Францией было заявлено Дугласу официально вице-канцлером Воронцовым.

Престиж канцлера Бестужева, врага Франции, был в то время несколько поколеблен. Бестужев сделал ошибку, заключив союз с Англией против Пруссии, тогда как оказалось, что Пруссия также заключила с Англией союз. Франция была теперь озабочена, чтобы в предстоящей войне (это была война семилетняя) Россия сохранила нейтралитет. С целью добиться этого отправили в Петербург вторично Дугласа, но теперь уже открыто, официально. В ответ на его посольство в Париж, несмотря на протесты Бестужева, настаивавшего на разрыве с Францией, был назначен поверенным в делах Бехтеев, человек близкий к вице-канцлеру Воронцову, расположенному к сближению с Францией.

1 мая (нов. ст.) 1756 г. в иностранной политике Франции произошел решительный поворот. Старая вражда к Габсбургам была забыта, и между Австрией и Францией заключен оборонительный договор. К нему 31 декабря 1756 года присоединилась и Россия.

Таким образом, после продолжительного перерыва между Францией и Россией стали завязываться дружественные отношения. Дуглас и Бехтеев были только поверенными в делах. Их заменили теперь чрезвычайными посланниками. В Париж назначили брата русского канцлера гр. М. П. Бестужева-Рюмина, а в Петербург — маркиза де-Лопиталь.

Французское правительство снабдило Лопиталя обширными инструкциями. В них, между прочим, рекомендовалось обратить особое внимание на молодой двор, т. е. на наследника престола, будущего Петра III и его жену Екатерину Алексеевну. Английский посол Вильямс, устраивавший денежный кредит молодому двору, пользовался там большим влиянием. На стороне Англии стоял и молодой саксонский посланник при русском дворе граф Станислав Понятовский, находившийся в близких интимных отношениях к великой княгине Екатерине Алексеевне. Лопиталь вместе с вице-канцлером Воронцовым добились, путем интриг, отозвания Понятовского из России. Екатерина не могла, конечно, простить этого Франции.

8 сентября 1757 года с императрицей Елизаветой Петровной сделался первый угрожающий обморок. Францию это встревожило.

Людовик XV командировал в Петербург знаменитого хирурга и акушера Пуассонье, который и поставил императрицу на ноги. Это еще более расположило Елизавету Петровну к Франции и Людовику XV. Личную симпатию к французскому королю она питала давно, еще со времени первого сватовства, хотя никогда в глаза не видала Людовика XV.

Главный интерес дипломатических сношений в то время представляла семилетняя война, которая была в полном разгаре. Благодаря стараниям французского посланника в Швеции, между Швецией, Францией и Австрией была заключена конвенция. Россия присоединилась к ней. При русском войске находились французские агенты. Между ними и видный военный писатель Монталамбер. Французы внимательно следили за русскими победами, а Лопиталь в Петербурге — за переменами в настроении двора.

Отступление русского главнокомандующего гр. Апраксина после победы вызвало большое негодование среди французов и австрийцев. Оно повело за собою большие последствия. Апраксин был сменен. С ним был дружен гр. А. П. Бестужев. Враги канцлера воспользовались этим, чтобы запутать и канцлера. Он был смещен и сослан в Сибирь. Падение А. П. Бестужева, естественно, должно было укрепить влияние Франции. Канцлером был назначен гр. Мих. Илар. Воронцов, прежний вице-канцлер, всегда симпатизировавший Франции и сближению с нею.

М. И. Воронцов

Во Франции между тем относились по-прежнему недружелюбно к России, особенно когда в 1759 году министром иностранных дел сделался гр. Шуазель. Поклонник сближения с Австрией, он не хотел допустить, на случай заключения мира, никаких приобретений для России в Восточной Пруссии.

Болезнь Елизаветы Петровны заставляла французское правительство обращать больше внимания на молодой двор. Со времени отозвания Станислава Понятовского Лопиталь не пользовался расположением Екатерины. Он, кроме того, был стар и болен. Людовик XV также мало доверял ему и помимо него вел секретную переписку с секретарем посольства, кавалером д'Эоном и даже с русскою императрицей. Лопиталь не годился для деятельной политики. Его, тем не менее, не уволили, а в декабре 1760 года прикомандировали к нему молодого барона де-Бретейля в качестве тайного агента. Лопиталь понял ложность своего положения и поспешил уйти. В марте 1761 года де-Бретейль сделался полномочным министром Франции при русском дворе. Французское правительство подняло вопрос о возвращении Станислава Понятовского к русскому двору. Но против этого запротестовала императрица. После этого Шуазель намечал план интимного сближения с вел. княгиней Екатериной барона де-Бретейля, хотя у Бретейля была жена, которую он любил. Коварный план Шуазеля остался невыполненным.

В инструкциях, которые были даны им де-Бретейлю, явно обнаруживалось недоброжелательство французского правительства по отношению к России. Об этом недоброжелательстве доносил и гр. М. П. Бестужев-Рюмин. Он умер русским посланником в Париже в 1760 г. В последнее время при нем, для помощи, находился, в качестве поверенного в делах, князь Дм. Алексеевич Голицын. Кн. Голицын временно и заместил, после смерти, графа М. П. Бестужева, пока в 1766 г. полномочным посланником во Франции не был назначен гр. Петр Гр. Чернышев.

В Петербурге переговоры между русским правительством и де-Бретейлем вращались, главным образом, вокруг вопроса о заключении мира. Франция по-прежнему направляла все свои усилия на то, чтобы Россия не получила вознаграждения. Обращал на себя внимания и польский вопрос. Август III был стар. В вопросе о замещении польского престола интересы России и Франции сталкивались. Французскому послу в Петербурге было поэтому предписано из Парижа воздерживаться от заключения договора с русским правительством.

25 декабря 1761 года умерла императрица Елизавета Петровна.

Преемник ее Петр III был большим поклонником Фридриха II, его действия резко изменили прежние политические комбинации. Война с Фридрихом была прекращена. 8 июня 1762 г. между Россией и Пруссией был подписан союзный трактат. Россия обязывалась дать Пруссии вспомогательный отряд против Австрии и субсидию против Франции. Положение французского посла в Петербурге было очень тяжелым, и он уехал в Варшаву. Незадолго до отъезда к нему явился пьемонтец Адар, намекал на готовящийся в России переворот и на ту роль, которую, подобно Шетарди, де-Бретейль мог сыграть в этом перевороте. Де-Бретейль не обратил на это, однако, внимания. Переворот 28 июня 1762 года произошел в его отсутствие и без всякого участия Франции. В Париже были этим очень недовольны, но де-Бретейль не был уволен и вернулся в Петербург.

С воцарением Екатерины II Бретейлю даны были новые инструкции. Французское правительство не верило, что Екатерина утвердится на престоле. Оно поэтому рекомендовало Бретейлю держать Россию подальше от европейской политики и поддерживать в русских делах хаос, который выгоден для Франции. Бретейлю, однако, не удалось ничего сделать; даже путем подкупов не удалось создать себе более или менее значительную партию. В 1763 году он был переведен в Швецию, где всячески старался действовать против России. Екатерина II это предвидела и сказала об этом Бретейлю на прощанье.

Уезжая из России, Бретейль поручил все дела секретарю посольства Беранже. Полномочный министр маркиз де-Боссе приехал в Петербург только в 1765 году и оставался недолго. Он умер в Петербурге в 1767 году. Что касается русских представителей в Париже за это время, то гр. Чернышев был заменен в конце 1762 г. гр. Сер. Вас. Салтыковым, бывшим любимцем Екатерины II, а в следующем 1763 году кн. Дм. Алексеев. Голицыным, состоявшим во Франции еще при гр. М. П. Бестужеве-Рюмине.

Станислав Понятовский

В 1763 г. умер польский король Август III. Франция проводила на престол сына его Ксаверия. Был избран, однако, русский кандидат гр. Станислав Понятовский. Против этого избрания образовались враждебные в Польше конфедерации. Франция поддерживала их субсидиями. Много французских авантюристов приехало в Польшу. Был послан даже генерал Дюмурье, впоследствии прославившийся во время революционных войн.

Не успев в Польше, французское правительство обратило внимание на Турцию. Французский посланник в Константинополе Верженн старался возбуждать турецкое правительство против России. Его политика удалась. В 1768 году Турция объявила войну России. Русский посланник Обрезков был заключен в Семибашенный замок.

Враждебная политика Франции сказалась и в форме сношений. Французское правительство стало избегать императорского титула по отношению к Екатерине II. Императрица протестовала. Отношения на этой почве так обострились, что в августе 1767 г. из Парижа был отозван кн. Д. А. Голицын и заменен Ник. Конст. Хотинским, в качестве только поверенного в делах. Франция также не назначила полномочного министра в Петербург после смерти в 1767 года маркиза де-Боссе. Интересы ее были представлены поверенными в делах, сначала аббатом Гюйо Дюссиером, а затем Сабатье де-Карбом; тайным агентом Людовика XV в Петербурге был в это время консул Росиньоль.

Как раз во время этого нарушения правильных дипломатических сношений возник вопрос о первом разделе Польши. Франция спохватилась и решила спасти Польшу. В сентябре 1772 года в Петербург был послан опытный дипломат Дюран. Пришлось сделать уступку и относительно титула русской императрицы. Его стали писать во Франции по-латыни под предлогом, что он де не соответствует характеру французского языка. На назначение Дюрана Екатерина ответила назначением в январе 1773 года посланником в Париже князя Ив. Серг. Барятинского.

И. С. Барятинский

Дюран прибыл в Петербург поздно. Вопрос о разделе Польши был уже решен окончательно. Дюран ходатайствовал об освобождении из русского плена французов, помогавших Польше. О том же писал Екатерине и знаменитый Даламбер. Но императрица до поры до времени отказала в этой просьбе.

Дела в Турции складывались также не в пользу Франции. Турки терпели поражения. Дюран предлагал посредничество Франции для заключения мира. Екатерина и руководитель иностранной политики России гр. Никита Ив. Панин решительно это отклонили. Когда Дюран сделал попытку передать свою записку о посредничестве Екатерине через гостившего тогда в Петербурге Дидро, императрица бросила записку, не читая, в камин и резко прервала об этом разговор с Дидро. Кучук-кайнарджийский мир был заключен Россией самостоятельно и не мог быть приятен Франции. Россия приобрела право свободного плавания по Черному морю и важные владения на северном берегу этого моря.

Н. В. Репнин

В 1774 году умер Людовик XV. Секретная дипломатия после его смерти была уничтожена. Отношения Франции к России получили более миролюбивый характер. Новый французский посланник в Петербурге маркиз де-Жюинье, пользовавшийся расположением Екатерины и заменивший в 1775 году Дюрана, старался о сближении французского двора с русским. Но Жюинье оставался в Петербурге не долго. Климат был ему вреден. B ноябре Жюинье покинул русскую столицу. До 1780 года поверенным в делах оставался Буре де-Корберон, посвящая себя изучению русского двора, политики и администрации. В июле 1780 года французским посланником в Петербург приехал маркиз де-Верак. Русским представителем в Париже по-прежнему оставался кн. И. С. Барятинский.

Моды (Франция XVIII века)

Франция стремилась показывать знаки своего дружеского расположения к России. Она старалась удерживать Турцию от выступлений против России, способствовала заключению в 1779 году конвенции, подтвердившей Кучук-кайнарджийский мир. Французский посол в Константинополе де-При в последнее время действовал настолько в интересах России, что за это был даже отозван со своего поста.

Вопрос о баварском наследстве, открывшемся в 1777 году после смерти баварского курфюрста Максимилиана, способствовал новому сближению между Россией и Францией. Когда за это наследство началась война между Австрией и Пруссией, Россия и Франция решили совместными силами уладить конфликт. В 1779 году в Тешене по этому поводу был собран конгресс. Представителем России на нем был кн. Н. В. Репнин, а со стороны Франции — де-Бретейль. Благодаря, главным образом, Репнину, между Австрией и Пруссией был заключен трактат, восстановивший в силе вестфальский договор 1648 года. Екатерина II предлагала после этого свое посредничество в войне между Францией и Англией, но Франция отклонила предложение.

Г. А. Потемкин (художник Иоганн Батист Лампи старший)

Несмотря на сближение, тесной дружбы между Францией и Россией, однако, не было. В 1782 году Париж посетил наследник русского престола Павел Петрович с супругой под именем графа Северного. Это было первое посещение французской столицы членом русской императорской фамилии после Петра I. Графа и графиню Северных приняли в Париже очень любезно, но политических результатов поездка их не имела.

Около того времени произошло резкое изменение в русской политике. Гр. Н. И. Панин пал. Его северная система, имевшая в виду объединить северные европейские государства — Россию, Пруссию, Англию, Данию, Швецию и Польшу — против австро-французского союза и южных государств, потерпела крушение. Гр. Н. И. Панина заменил вице-канцлер гр. Ив. Андр. Остерман, но фактическим руководителем внешней политики России стал теперь кн. Гр. Ал. Потемкин, а затем гр. Александр Андр. Безбородко.

А. А. Безбородко (художник Иоганн Батист Лампи старший)

Внимание Потемкина было обращено, главным образом, на Турцию. Он стал с этой целью усиленно колонизовать Новороссию, строить порты и заводить флот на Черном море. Был создан греческий проект, имевший целью прогнать турок из Европы и восстановить греческую империю под властью внука Екатерины II, Константина Павловича. В 1783 году был присоединен к России Крым. Ко всему этому Франция, пользовавшаяся давним влиянием и значением в Турции и извлекавшая оттуда немало выгод, не могла, конечно, относиться равнодушно. Французское правительство поэтому старалось тайно помогать Турции и посылало туда своих инженеров.

В такой важный момент де-Верак оказался неудобным и был заменен графом Сегюром. Замена эта произошла, впрочем, не сразу. С ноября 1783 г. по март 1785 г. дипломатическими делами Франции в Петербурге заведывали поверенные в делах Кайлар, а затем Шаретт де-ла-Колиньер.

Народные картинки Ровинского

Ко времени прибытия в Петербург в марте 1785 года графа Сегюра в отношениях между Францией и Россией наступило заметное охлаждение. Сегюру удалось уменьшить его, благодаря сближению с Потемкиным. В 1786 году был заключен первый торговый договор между Францией и Россией.

Мысль о торговом договоре давно уже назрела. О нем не один раз поднимался вопрос в течение XVII в. Говорилось о нем и при Петре I. При Петре II торговому договору уделено было не мало места в донесениях Маньяна французскому правительству. Политические события, однако, тормозили заключение договора. Внешняя торговля России между тем заметно развивалась. В начале царствования Екатерины II русские торговые корабли появились в Средиземном море. В 1767 году было учреждено русское консульство в Бордо. На необходимость заключения торгового договора указывали русские посланники Д. А. Голицын и затем Ив. Матв. Симолин.

И. М. Симолин

Симолин был последним русским посланником в Париже до французской революции. Он заменил собою в 1784 г. гр. Арх. Ив. Моркова, пробывшего в Париже около года после князя Барятинского. Симолин, на которого французское правительство сумело оказать свое влияние, деятельно поддерживал мысль о торговом договоре. Подданные обоих государств, по этому договору, получили возможность пользоваться вольностью торговли сообразно с законами каждой из договорившихся стран.

Заключив торговый договор, гр. Сегюр усиленно стал подготовлять заключение союза между Россией и Францией. Екатерина II и Потемкин не были расположены к этому союзу, но некоторые русские министры стояли за него. Шансы союза увеличивались, благодаря порче отношений между Россией и Пруссией. Гр. Сегюр хлопотал пред своим правительством об отозвании французских инженеров из Турции, так как боялся, что посылка в Турцию инженеров может повредить союзу. В 1787 году Екатерина предприняла свое знаменитое путешествие на юг России. Гр. Сегюр получил приглашение принять в нем участие. Помимо личного расположения к французскому посланнику императрицы, в этом приглашении сказывалось и желание показать ему силу и экономическое развитие юга России накануне второй войны с Турцией. Франция продолжала втайне помогать Оттоманской Порте, несмотря на все представления гр. Сегюра. Это было известно Екатерине.

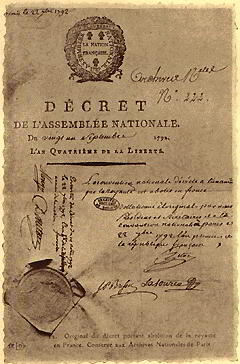

Разрыв между Россией и Пруссией выдвинул в Петербурге идею четверного союза между Россией, Австрией, Фрацией и Испанией. Гр. Сегюр сильно поддерживал идею этого союза. Но союз не состоялся. Испания отказалась в нем участвовать. После этого возникла снова мысль о союзе между Россией и Францией. Обсуждался уже проект договора, когда в 1789 году в Петербурге было получено известие о взятии Бастилии.

Екатерина II (Валькера)

Известие это произвело сильное впечатление на Екатерину. Переговоры были немедленно прерваны. Екатерина отказывалась вступать в сношение с революционной страной.

В октябре 1789 г. гр. Сегюр был отозван из Петербурга. Поверенным в делах остался секретарь посольства Жене. Положение его в Петербурге было очень трудным. Екатерина относилась к французской революции безусловно враждебно. На первых порах Жене еще принимали при русском дворе. Когда же король был взят в плен и во Франции была провозглашена республика, с Жене стали обращаться холодно, а в сентябре 1797 года и совсем отказались принимать его. Жене оставался все-таки в Петербурге, подвергаясь грубостям и оскорблениям со стороны русской администрации. В июле 1792 г. русское правительство предложило ему, наконец, выехать из России. Французским консулом в Петербурге остался после отъезда Жене Пато д'Орфлан. Но русское правительство не признавало его, и он должен был в 1793 г., после казни Людовика XVI, также уехать из России.

Симолина русское правительство отозвало из Парижа в 1792 году. На место него никто не был назначен туда. Действие торгового договора 1786 года было прервано впредь до восстановления во Франции законной власти. Русским и французским купцам запрещено было посещать взаимно торговые порты обеих стран. Русским подданным, находившимся во Франции, предписано было немедленно выехать оттуда.

Разрыв отношений между Францией и Россией наступил полный. Продолжался он до 1800 года, когда по инициативе Наполеона Бонапарта, сделавшегося первым консулом, начались переговоры о мире и союзе с Россией.

Ник. Василенко.

II. Рост французского влияния в России до французской революции Н. П. Василенко

Французское влияние в России не могло установиться сколько-нибудь прочно ранее начала XVIII века. К концу царствования Петра I оно только еще начиналось.

При ближайших преемниках Петра внешние условия для роста французского влияния в России также не были благоприятны. Это приходится сказать особенно о царствовании Анны Ивановны и о правлении Анны Леопольдовны. Тогда господствовали в русском центральном правительстве немцы и, естественно, давалось предпочтение всему немецкому.

Лесток (Ровинск.)

Портрет Вольтера Barat, грав. в России 1777 г. (Из коллекции В. М. Соболевского)

С восшествием на престол Елизаветы Петровны картина меняется. Французское влияние широкой струей врывается в русскую жизнь. Пребывание в Петербурге французского посла де-ла-Шетарди, приехавшего с блестящей свитой, завязавшего большие связи в русском обществе, тратившего огромные суммы, чтобы вести открытую жизнь и этим путем оказывать влияние на русские дела, в значительной степени способствовало популярности французов и вызывало естественное подражание в русском высшем обществе всему французскому. Шетарди с лейб-медиком Лестоком, происходившим из французских протестантов, содействовали возведению Елизаветы Петровны на престол. Шетарди некоторое время пользовался у императрицы влиянием и на внутренние дела. Вице-канцлеру Бестужеву-Рюмину пришлось вести с ним продолжительную и упорную борьбу. Сама императрица, которую прочили когда-то в невесты французскому королю или кому-нибудь из французских принцев, воспитывалась во французском духе, хорошо знала французский язык и питала всегда симпатию к Франции и всему французскому. В 1746 году Вольтер в своей вступительной речи в Академии Наук восхвалял русскую императрицу за ее покровительство французской речи и вкусу. Любимцы и придворные Елизаветы Петровны — Воронцовы и Шуваловы — разделяли ее симпатии к Франции. Гр. А. Р. Воронцов воспитывался в Париже и на некоторое время поступил даже на службу в королевский полк. Гр. К. Г. Разумовский, будущий гетман Малороссии, воспитывался также в Париже. Русский посланник во Франции кн. А. Д. Кантемир, имел связи с Монтескье и другими французскими философами и покупал французские книги для вице-канцлера Воронцова. В библиотеке И. И. Шувалова был большой подбор французских книг, которыми пользовалась кн. Дашкова. Гр. А. Р. Воронцов переписывался с Вольтером, а И. И. Шувалов — с Вольтером и Гельвецием. Когда Вольтер задумал писать историю Петра Великого, ему посылались из России архивные сведения, которые предварительно переводились на французский язык.

Дача бар. Вольфа под Петербургом (грав. Махаева 1757 г.)

При таких обстоятельствах новая волна французов хлынула в Россию. Как всегда в таких случаях преобладали авантюристы. Много между ними было лакеев, кучеров, поваров, разных предпринимателей. Некоторые по несколько раз в год меняли свои профессии, выдавали себя за «кавалеров», желая скрыть свое происхождение. Им доверяли. Они имели даже успех, нередко становились гувернерами, воспитателями русских детей.

В то же время поездки русских во Францию учащаются, особенно после заключения в 1756 году франко-русского союза. «В Петербурге видно только, — пишет француз Пикор, — едущих и возвращающихся. Одни едут учиться, другие, как Фонвизин, советоваться, между прочим, с докторами, третьи — в качестве туристов и т. д.».

Влияние французской культуры на русскую в царствование Елизаветы Петровны делается очень сильным. На ряду с итальянскими появляются и французские архитекторы; в России начинает преобладать французская мебель, статуи, картины, французские костюмы, французские танцы, французская кухня. Начинает входит в моду французский театр.

Воспитание молодого поколения ведется во французском духе. Первые учителя и учительницы — иностранцы, по отзыву историка Татищева, были очень неудовлетворительны. Французы, в этом отношении, не составляли исключения. Количество французов, гувернеров и гувернанток, особенно увеличилось при Елизавете Петровне, когда обучение французскому языку сделалось необходимым. Моральный и умственный уровень учителей был так не велик, и так часто люди без всякой подготовки, кучера, лакеи, выдавали себя за гувернеров, что в 1750 году правительство обязало иностранцев-преподавателей держать особый экзамен при Академии Наук. Существенно это не могло улучшить дела. Потребность в учителях была велика, дипломированные учителя были дороже. Поэтому, дипломов при найме учителей обыкновенно не спрашивали. Нанимали по-прежнему кого попало.

Что касается учебных заведений, то они мало служили в это время проводниками французской культуры. При Петре было приглашено несколько французских профессоров: анатом Дювернуа, астроном Делиль, математик Бернульи. Они учеников не имели просто потому, что русские не знали тогда французского языка. При Анне Ивановне Миних реорганизовал кадетский корпус, ввел в нем преподавание французского языка на ряду с немецким. Из 282 учеников 91 выбрали изучение французского языка. Московский университет при Елизавете Петровне был организован по немецкому типу. Французская культура при его посредстве проникала слабо.

Дача гр. Бестужевой на Кам. Остр. (грав. Махаева)

С расширением среди русских знания французского языка французские книги находили себе все больший и больший доступ в русскую среду. В более ранних русских библиотеках А. А. Матвеева и Остермана французских книг еще мало, но уже в библиотеках Воронцова и И. И. Шувалова, в царствование Елизаветы Петровны, они преобладают. При Елизавете Петровне пьесы Мольера разыгрывались во французском театре в Петербурге; сочинения Расина, Мольера, Вольтера и других французских писателей получают более широкое распространение среди русской публики.

Увлечение французским имело и свои дурные стороны. Наиболее вдумчивые русские люди начали их замечать и вести борьбу против французомании еще с конца царствования Елизаветы. Сумароков, например, зарекомендовавший уже себя, как драматический писатель, поднял в 1759 г. в журнале «Трудолюбивая Пчела» вопрос «о истреблении чужих слов из русского языка». «Сказывали мне, — пишет Сумароков, — что некогда немка Немецкой слободы говорила: „Mein муж kam домой, stieg через забор и fiel ins грязь“. Это смешно. Да и это смешно: „я в дистракции и дезеспере; аманта моя сделала мне инфиделите, а я ку сюр против риваля своего буду реванжироваться“». О порче русского языка того времени говорит в своих «Записках» и воспитатель Павла Петровича Порошин. «Иные русские, — пишет он, — в разговорах своих мешают столько французских слов, что кажется, будто говорят французы и между французских слов употребляют русские. Иные столь малосильны в своем языке, что все с чужестранного от слова до слова переводят в речах и письме». Борьба против иностранного влияния продолжалась потом в сатирических журналах екатерининского времени и в других литературных произведениях. Увлечение иностранным и уродование русского воспитания зло высмеяны в комедиях Фонвизина. Резкую оценку иноземного влияния на русскую жизнь сделал впоследствии известный историк кн. М. М. Щербатов в своем памфлете «О повреждении нравов в России».

Екатерина II воспиталась на французской энциклопедической литературе. Она находилась в переписке с Вольтером, приглашала в воспитатели к Павлу Петровичу Д'Аламбера, ее посетил и пробыл в гостях около 5 месяцев Дидро. Библиотеку его Екатерина приобрела с условием, чтобы книги были перевезены в Петербург только после смерти Дидро. Деятельную переписку поддерживала Екатерина II с Гриммом. Она избрала также впоследствии в воспитатели своим внукам женевца Лагарпа, всецело проникнутого идеями той же энциклопедической французской философии.

Н. И. Новиков (грав. Осипова)

С энциклопедистами имела сношение не одна императрица. Просвещенный русский посланник во Франции кн. Д. А. Голицын был другом Дидро и Гельвеция. В 1770 г. кн. Дашкова посетила Париж и много времени провела с Дидро. С ним переписывался И. И. Бецкий, игравший при Екатерине роль в роде министра народного просвещения. И. И. Шувалов и кн. Юсупов посещали Вольтера. С ним переписывался гр. Л. Р. Воронцов. Ему сделал визит гр. К. Г. Разумовский в бытность свою в Страсбурге. На поклон к Вольтеру барон Гримм возил сыновей фельдмаршала П. А. Румянцева — Николая и Сергея. Гр. Г. Г. Орлов приглашал Руссо в свое поместье.

Такое внимание к энциклопедистам, естественно, способствовало распространению их идей и сочинений. Сама Екатерина признается, что она в своем «Наказе» Большой Комиссии 1767 г. «обобрала» Монтескье. Благодаря «Наказу» в русское общество было пущено много новых идей государственного и общественного характера. Воспитатель вел. кн. Павла Петровича Порошин обращал внимание своего воспитанника на сочинения Монтескье и Гельвеция и читал с ним похвальную речь Монтескье Д'Аламбера. Сочинения Вольтера быстро расходились в русской публике, в подлиннике и в переводах. Некоторые переводы не были напечатаны, а просто переписывались и, таким образом, получали распространение. Особенной популярностью пользовались Кандид и Pucelle. За десятилетие с 1780 по 1790 год насчитывалось до 140 их переводов. Вольтер был некогда идолом русской публики. Другие писатели были менее популярны. Но вообще все французские книги имели широкий доступ в русскую публику. Они охотнее всего переводились на русский язык. За этот промежуток вышло 6 переводов с английского, 7 — с итальянского, 107 — с немецкого, с французского же было переведено 350.

Чтение у Дидро (Мейссонье)

Французское влияние сказывалось теперь очень серьезно на многих сторонах государственной и общественной жизни. Н. И. Костомаров думает даже, что идея освобождения крепостных пришла к нам из Франции. Когда Вольно-экономическое общество поставило в 1766 году на разрешение вопрос о собственности крестьян, в числе приславших ответ были французы Беарде де-Лабей, Вольтер, Мармонтель и Граслен. Последний прислал сочинение, самое замечательное по идеям, в котором отрицал за помещиками не только право на владение крестьянами, но даже землею. Под влиянием французской литературы высказывали свои взгляды на крестьянский вопрос кн. Д. А. Голицын и кн. Дашкова, не всегда, правда, благоприятные для крестьянства. На французской литературе воспитался и А. Н. Радищев.

Гр. С. В. Воронцов (портр. Ромней)

В деле воспитания при Екатерине II французские теории, особенно теории Руссо и физиократов, оказали большое влияние. Проводником этого влияния явился И. И. Бецкий. Для воспитания матерей был основан Екатериной Смольный институт, по образцу подобного же учреждения в Сен-Сире во Франции. На иностранные языки, в особенности на французский, было обращено особое внимание. Многие из русских предпочитали употреблять французский язык в разговоре, частной и даже деловой переписке.

Во вторую половину царствования Екатерины II влияние Монтескье и Вольтера в русском обществе сменилось более радикальным влиянием Руссо, Мабли, Рэйналя. Русская молодежь посещает заграничные университеты и там усваивает их идеи.

Таким образом, к концу царствования Екатерины II французское влияние в России настолько окрепло, что великие события во Франции, начиная с 1789 года, находили естественный отзвук и в России, живо чувствовались здесь и не могли, конечно, пройти без следа для дальнейшего развития русского общества.

Ник. Василенко.

Руссо. Монтексье.

III. Екатерина и Франция В. Н. Бочкарева

Через все царствование Екатерины красною нитью проходит резко выраженная двойственность отношений между Россией и Францией.

В то время как между русским правительством и официальной Францией имели место натянутые или даже вполне враждебные отношения, французское общественное мнение широкой волной проникало в русское общество и создавало в нем не мало сторонников тех передовых идей, которыми была полна просветительная литература и публицистика второй половины XVIII века. Когда же рост либеральных идей привел к крушению старого порядка, официальная Россия выступила на защиту французского абсолютизма и королевского правительства, а русское общественное мнение в лице образованной части тогдашнего дворянства, испугавшись грозного призрака социальной революции, протянуло дружескую руку эмигрантам и реакции.

Императрица Екатерина II. (Из собрания кн. Васильчикова в Историческом музее. Тип Эриксена-Рот.) «On dit, que cela ressemble» — сообщается по поводу этого портрета в письме к матери Екатерины 1773 г.

Центральное место в истории этих франко-русских отношений второй половины XVIII в. бесспорно занимает сама императрица Екатерина. Ее положение при этом отличалось большим своеобразием. До 1789 г. она постоянно в переписке с корифеями французской литературы, из которых многие считались ее личными друзьями. В разгар же революционных событий Екатерине говорили, что страшный кризис во Франции был подготовлен именно этой просветительной литературой, и русская императрица на склоне своих дней открыто выступает на защиту Людовика XVI и партии роялистов. До революции «Наказ» Екатерины не был допущен в пределах Франции королевской цензурой, а после 1789 года французская литература признавалась крайне опасной русским правительством и цензурой императрицы Екатерины.

Монтескье (портрет С. Обена)

Среди шума и развлечений придворной жизни Екатерина, еще в бытность великой княгиней, чувствуя себя вполне одинокой, любила проводить все свое свободное время за чтением. Не даром граф Гилленборг, видевший Екатерину в 1745 году, назвал ее «философом в 15 лет». Она питала свой ум серьезным чтением, выбирая книги из присылаемых ей академических каталогов. С 1751 года начинает выходить «Энциклопедия» Дидро и Д'Аламбера, с которой Екатерина не расстается уже до самого конца своих дней. Когда французское правительство начало ставить ряд преград для продолжения издания «Энциклопедии» в Париже, Екатерина 6 июля 1762 г., через 9 дней после своего вступления на престол, предлагает Дидро для ее окончания переехать в Петербург. На практический ум Екатерины «Энциклопедия» произвела большое впечатление. Она читала ее, держала постоянно под рукой и никогда не расставалась с нею, то заимствуя из нее общие начала для своих преобразовательных планов, то выбирая сюжеты для театральных пьес, то отыскивая смысл слов, то проверяя отдельные выражения.

Если тяжелые семейные условия закаляли характер Екатерины, то серьезное чтение расширяло ее кругозор, образовывало и дисциплинировало ее пытливый ум. Близкое знакомство с философскими произведениями XVIII в. обогатило Екатерину такой политической зрелостью, которую она никогда бы не могла приобрести одним только опытом. В одном из писем к доктору Циммерману от 29 января 1788 года она так определяет свой философский и политический образ мыслей: «Я любила философию, любя сердечно добродетели республиканские, которые кажутся несогласными с моею неограниченною властью». До своего вступления на престол Екатерина, по словам ее биографа, читала философские и политические сочинения единственно для собственного развлечения, для просвещения своего ума; позже, став императрицей, она вошла в непосредственные сношения с философами, имея в виду их влияние на европейское общественное мнение, желая привлечь их на служение своим целям. В ее переписке с выдающимися представителями просветительной литературы виден свободный мыслитель и гуманист и в то же время человек вполне практический, у которого личный интерес возведен как бы в философский принцип. Русская императрица так умно и ловко поставила себя по отношению к французским философам и публицистам, что они являлись добровольными и горячими защитниками почти всех ее предприятий. Даже в польском вопросе корифеи европейской философской мысли были на стороне Екатерины. Польских конфедератов они называли «сволочью», а в русской императрице видели чуть ли не «апостола веротерпимости» и «пионера цивилизации» по отношению к Польше.

Из всех философов и публицистов XVIII в. особенно высоко ставила Екатерина Монтескье, знаменитую книгу которого она называла «своим молитвенником». Его сочинения она изучала особенно старательно, и в ее устах не было лучшей похвалы, как признать данное произведение достойным пера Монтескье.

Наряду с «президентом» Монтескье Екатерина ставила только одного Вольтера. Когда в Петербурге было получено известие о кончине Фернейского философа, Екатерина, пораженная этой утратой, писала барону Гримму: «Дайте мне сто полных экземпляров произведений моего учителя, чтобы я могла их разместить повсюду. Хочу, чтобы они служили образцом, хочу, чтобы их изучали, чтобы выучивали наизусть, чтобы души питались ими; это образует граждан, гениев, героев и авторов; это разовьет сто тысяч талантов, которые без того потеряются во мраке невежества».

С нескрываемой антипатией Екатерина относилась только к одному Руссо. Быть может, ей не нравился его идеализм, его отвлеченная риторика; или, быть может, своим прорицательным умом она понимала, куда ведет та идея равенства, которая лежит в основании философской доктрины Руссо, и предугадывала возможность постановлений знаменитой ночи 4 августа 1789 г. Насколько опасным в глазах Екатерины было все то, что выходило из-под пера Руссо, видно из ее Высочайшего повеления, изданного вскоре по вступлении на престол. «Слышно, что в Академии Наук, — читаем мы в этом интересном документе, помеченным 6 сент. 1763 г., — продают такие книги, которые против закона, доброго права и которые во всем свете запрещены, как, например, „Эмиль“ Руссо. Надлежит приказать наикрепчайшим образом Академии Наук иметь смотрение, дабы в ее книжной лавке такие непорядки не происходили».

И как только стало обнаруживаться резко революционное настроение французского общества, в отношениях Екатерины с Францией наступает глубокая и, даже на первый взгляд, неожиданная перемена. Развиваясь на тех самых либеральных идеях, которая как бы предначертали всю программу великой революции, Екатерина была далека от мысли, что между литературой XVIII в. и принципами 1789 г. была тесная логическая связь. Лучшие французские писатели, как, например, Вольтер, говорила Екатерина, были роялистами; все они отстаивали тишину и порядок. Даже в разгар великой революции Екатерина продолжала верить в лояльность передовых писателей XVIII в. и открыто заявляла, что Национальное собрание должно будет сжечь сочинения французских философов, так как в них заключается протест против всего того, что ныне происходит во Франции. Ее сильно оскорбило сделанное кем-то замечание, что еще до революции Вольтер проповедовал начало анархии. Императрица готова была еще допустить, что французские философы и писатели XVIII в. ошибались, считая народ расположенным к добродетели и способным к правильному мышлению, между тем как теперь, по словам Екатерины, оказалось, что эти «адвокаты и прокуроры и все изверги» пользуются философией, как средством оправдания самых ужасных преступлений.

Гельвеций (портрет Vanloo)

Еще до наступления революционных событий у Екатерины, так же, как и у других представителей просвещенного абсолютизма, можно подметить некоторое противоречие между либеральными принципами и проводимыми в жизнь практическими мероприятиями. Но эти противоречия особенно ярко бросаются в глаза в исходе ее царствования, когда французская революция, по словам П. Н. Милюкова, заставляет ее выступить на борьбу с мечтами своей юности. В эти годы русская императрица, которую прежде называли «философом на престоле», становится во главе европейской реакции.

Екатерина, еще задолго до революции, интересовалась положением дел во Франции; но, ослепленная внешним блеском Версальского двора и громкими успехами французской дипломатии, она, подобно многим современникам, не подозревала существования того глубокого внутреннего кризиса, который, в конце-концов, привел к грозным событиям 1789 года. В конце 70-ых годов она писала своему послу при французском дворе графу Чернышеву, что ей не нравится легкомыслие королевы Марии-Антуанеты, смеявшейся при каждом случае, между тем как ей следовало бы вспоминать о поговорке: «rira bien, qui rira le dernier». В беседах же с французским посланником графом Сегюром она нередко касалась вопроса о расстройстве французских финансов и осуждала расточительность Версальского двора.

Единственный выход для французского правительства из создавшегося к концу 80-ых годов затруднительного положения Екатерина видела в активной внешней политике. «Надо спустить, — говорила она, — натянутые струны во вне страны; тогда они перестанут точить и подтачивать ее, как черви корабельное дно». Но, тем не менее, она вовсе не допускала мысли, что революционные события наступят так скоро. «Я не придерживаюсь мнения тех, — писала она Гримму еще в апреле 1788 г., — которые полагают, что мы находимся накануне великой революции». Несколько позднее, в августе 1789 г., она говорила своему статс-секретарю Храповицкому: «Со вступления на престол я всегда думала, что ферментации там быть должно; ныне не умели пользоваться расположением умов». Таким образом Екатерина, можно сказать, была застигнута врасплох событиями 1789 года, и этим, быть может, следует объяснить то, что от нее ускользнул весь смысл великого французского переворота.

Как видно из переписки Екатерины с Гриммом за 80 годы, она много внимания уделяла тем государственным деятелям, которыми окружал себя Людовик XVI. В ее письмах встречается целый ряд отзывов о Неккере, Калонне, Мирабо и др.; она касается в них и собрания нотаблей и тех обещаний, которыми связал себя Людовик XVI по отношению к французскому общественному мнению. Особенно сильное впечатление на русскую императрицу производили два человека: это Неккер и Мирабо.

Известная работа Неккера «О хлебной торговле» была прочтена Екатериной в 1777 г., и императрица, по ее собственному признанию, была поражена глубиной суждений автора; она причисляла его книгу к классическим сочинениям и выразила надежду, что, авось, удастся этому талантливому государственному деятелю вывести Францию из создавшегося опасного положения.

Отставка Неккера в 1781 году была для императрицы весьма неожиданным и неприятным событием. Она открыто заявляла, что Людовик XVI сделал, по ее мнению, глупость, «наступив ногою на славу великого человека». Называя отставку Неккера «большой победой для его врагов», она писала Гримму, что «этот редкий человек пронесся над Францией, как приятное сновидение». «Какой безумец этот французский король! — читаем в другом ее письме: — он по своей наивности лишает себя услуг столь одаренного человека». По поручению императрицы Гримм даже заказал для нее портрет знаменитого министра. Но несколько лет спустя Екатерина круто меняет свое отношение к Неккеру; она уже не верит в его достоинства, осуждая вслед за Людовиком XVI его новаторский образ мыслей. Его проекты в 1787–89 гг. она называет «филантропическими утопиями». Как только вспыхнула революция, Екатерина прямо возненавидела Неккера, считая его виновником наступившего кризиса, обвиняя его «в чрезмерном тщеславии и в изменчивости убеждений». Она радовалась в 1795 г., что Гримм прервал все сношения с бывшим министром, который в ее глазах был «достоин ненависти» и о котором она выражалась не иначе как: «ce tres vilain et bete Necker».

Екатерининская комиссия 1767 года

Грановитая палата… Третье заседание комиссии. Читается Наказ. С одной стороны расположились депутаты, с другой «президиум» комиссии. Депутаты сидят на скамьях, расставленых рядами. В первых рядах — депутаты правительственных учреждений, среди них новгородский митрополит Дмитрий (Сеченов) — депутат Сената. Далее идут депутаты гг. Москвы и Петербурга и Московской и Петербургской губернии, в том числе гр. Петр Ив. Панин, гр. Алексей Гр. Орлов и др. Наконец депутаты остальных губерний — дворяне, горожане, крестьяне, казаки; инородцы — калмыки, чуваши, немцы. На депутатах нагрудные депутатские знаки — золотые медали на золотых цепочках с вензелем императрицы (Е) на одной стороне и словами «блаженство каждого и всех 1766 г. декабря 14 дня» на другой.

«Президиум» комиссии составляют — маршал Александр Ильич Бибиков (стоит), генерал-прокурор кн. Александр Алексеевич Вяземский (сидит по левую руку Бибикова) и директор — с правой стороны.

Около депутатских скамей — налои, за которыми стоят чиновники, ведущие протоколы заседаний и передающие «президиуму» заявления депутатов.

7 августа 1767 года, около 11 часов дня. А. И. Бибиков читает Наказ. Депутаты с глубоким сосредоточенным вниманием слушают чтение. На лицах иных умиление.

В дневной записке (протокол) этого заседания сделана следующая любопытная заметка: «Надлежит отдать справедливость всему почетному господ депутатов собранию, что оное оказало себя достойным получить, данный Наказ: прилежание, восхищение и, если смею сказать, жадность, с которой было слушано сие сочинение, довольно сие доказывает. Сердечное движение, чувствие, до высшей степени доведенное, на лицах всех начертаны. Многие плакали, но сии слезы умножились, когда прочли статью, в которой сказано: „Боже сохрани, чтоб после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающ. Намерение законов наших было бы не исполнено: несчастие, до которого я дожить не желаю“».

К деятельности Калонна Екатерина сперва отнеслась довольно доброжелательно, но затем, узнав его ближе по его приезде в Петербург, она резко изменила о нем свое мнение. «Никогда я не видала более скверной и пустой головы, чем у этого Калонна, — писала она Гримму 11 мая 1797 г.: — он был здесь очень долго и возбудил к себе всеобщее презрение, нагнав на всех скуку своими многословными проектами, в которых нет ни начала ни конца».

Д'Аламбер (портрет Cochin)

В письмах к Гримму от 1787 года Екатерина несколько раз касается собрания нотаблей, указывая при этом на опасность подобного рода предприятий. «Что касается вашего собрания нотаблей, — писала она ему 4 апреля 1787 г., — то хотя оно и делает честь благим намерениям короля, однако у нас о нем не особенно высокого мнения». Свою законодательную комиссию 1767 года Екатерина ставит гораздо выше собрания нотаблей, говоря, что ее депутаты занимались делом, законодательствовали, а те, кто называют себя «всепокорнейшими слугами короля», будут обращать внимание только на то, что относится до так называемого общего блага. А в письме от 30 июня 1787 г. Екатерина решительно заявляет Гримму: «Ступайте вы прочь с вашими нотаблями», о которых она ничего не желает слышать.

Восстание американских колоний возбудило сильное негодование Екатерины. Она нисколько не разделяла восхищения французского общества по поводу этого события. При всем том, однако, Екатерина пригласила знаменитого генерала Лафайета, героя войны за освобождение американских колоний, сопутствовать ей в путешествии в Крым в 1787 г. и крайне сожалела, что собрание нотаблей во Франции воспрепятствовало поездке Лафайета в Россию. Лафайет произвел на Екатерину довольно выгодное впечатление, и она, называя его честолюбцем, говорила, что если он когда-либо попадет в немилость у короля, то может рассчитывать на подходящее положение в России. По словам Храповицкого, она не прочь была бы взять его к себе и сделать его своим защитником. Не лишенными интереса являются отношения Екатерины к Бальи, первому мэру Парижа. До революции она, ставя высоко заслуги Бальи, как известного астронома, хотела, в знак своей признательности, прислать ему свой портрет. Но когда Бальи, по ее словам, сделался «demonarchiseur'ом», она отказалась от своего намерения, признавая его недостойным иметь портрет «самой аристократической императрицы в Европе».

Довольно большой интерес представляют суждения Екатерины о Мирабо. Антипатичный ей, как писатель-демократ, Мирабо, в качестве защитника королевской прерогативы, располагает Екатерину на некоторое время к себе. Через посредство своего посланника в Париже императрица даже делает попытку склонить великого трибуна, а с его помощью и Национальное собрание, к тому, чтобы оказать воздействие на правительство в деле заключения проектируемого франко-русского союза. Но вместе с тем с уст Екатерины нередко срывались самые резкие отзывы о Мирабо. По ее мнению, он существовал только для того, чтобы «воодушевлять других к порокам и злодеяниям». Она говорила, что считает его «достойным тюрьмы, виселицы и колесования».

Денис Дидро

Вообще о деятелях великой революции Екатерина была самого низкого мнения. Особенно ярко ее отношение к участникам событий 1789–96 г. сказалось в одном из писем к доктору Циммерману: «Всего хуже, — писала она ему, — политические ветреные мельницы и их рыцари: они раздувают повсюду вражду, и когда посмотреть поближе, то нельзя не согласиться, что все сии мечты происходят от голов двух-трех, кои их выдумывают единственно для того, чтобы тем приподнять свою особу, которая без того совсем не приметна».

По мере того, как перед умственным взором императрицы развертывалась грозная картина французского переворота, она усваивает себе с каждым днем все более отрицательную точку зрения на то, что происходило во Франции. В ее глазах не было иной власти, кроме власти монархической, и никто, по ее мнению, не должен был дерзать заносить святотатственную руку на прерогативы французского короля. Когда она узнала, что Людовик XVI согласился на созыв генеральных штатов, то заметила в беседе со своим секретарем Храповицким, что Франции «должно войти в войну, чтобы избегнуть данного королем обещания». После того, как были созваны генеральные штаты, Екатерина, по словам Сегюра, порицала чрезмерные притязания собрания, замечая, что «жертва, приносимая королем, не положит конца брожению умов во Франции». По поводу созыва генеральных штатов она высказывала в письмах к Гримму ряд опасений за грядущие судьбы Франции, говоря, что «в интересах Европы нельзя не желать, чтобы она сохранила свою силу и значение». По ее мнению, правительство Людовика XVI поступало крайне неблагоразумно, вверяя столь многочисленному собранию, каким было Etats Generaux, обширный авторитет и поручая ему составление и редактирование законов.

Руссо (портрет Kamsay)

Относясь по самой своей природе «с большим презрением ко всякого рода народным движениям», Екатерина, по вполне справедливому замечание Ларивьера, «не подозревала существования французской нации»; депутаты Национального собрания для нее ничего не значили; они были в ее глазах ничем иным, как «гидрой о 1.200 головах». Екатерина никак не могла предположить «у сапожников и башмачников великих талантов к делам управления и законодательства». «И как можно сапожникам править делами? — спрашивает она у графа Сегюра. — Сапожники могут делать только башмаки». Говоря о депутатах, она употребляла обыкновенно самые резкие эпитеты: называла их «интриганами, недостойными звания законодателей», «канальями», которых можно сравнить разве только с «маркизом Пугачевым». В одном из писем к Гримму она с сожалением говорить о той громадной разнице, которая ярко бросается в глаза при сравнении находящегося в состоянии опьянения Национального собрания с великолепным двором Людовика XIV. После событий 1789 года «слава Франции, по ее мнению, погибла навсегда»; и она гордо заявляла, что, пока она жива, «в России не будут разыгрывать роль законодателей адвокаты и прокуроры». Негодование императрицы на избранников французского народа доходило до того, что она стала даже говорить о необходимости повесить некоторых членов Национального собрания, чтобы тем самым образумить остальных.

С каждым новым событием революции, гнев императрицы все возрастал. Так, она была крайне раздражена, узнав из газет, что «чернь в Париже метала грязью в карету королевы, когда она ехала в оперу, и что вследствие этого Мария-Антуанета была принуждена воротиться». Как видно из дневника Храповицкого, Екатерина в «парижских замешательствах» видела «английскую инфлюэнцию, ибо, говорят, что их деньги тут действуют». Она с ненавистью отзывалась и о Сиэсе, называя его не иначе, как «этот скверный аббат Сиэс», и о Филиппе Egalite, которого она в гневе именовала «ужасным чудовищем». Орлеанисты в ее глазах были хуже Робеспьера и Марата. У нее являлось опасение, как бы Филипп Орлеанский не сделался правителем и корона Франции не потеряла свой наследственный характер. Франция при этом, по ее мнению, подобно Польше, лишится всякого политического значения.

Когда Сегюр собирался уезжать во Францию, императрица в прощальной беседе сказала ему, что он, вероятно, застанет свою родину охваченною «опасною болезнью и в страшной лихорадке»; к этому она прибавила, что Сегюр, вероятно, сделается «сторонником народного дела», между тем как она «уже по своему ремеслу останется верною аристократическому началу». Поэтому вполне естественно, что Екатерина была страшно возмущена знаменитым постановлением 4 августа 1789 г., когда Национальное собрание в ночном заседании вотировало отмену дворянских титулов и привилегий. В самых резких выражениях она порицала образ действий либеральных депутатов от дворянства и духовенства, подавших свои голоса в пользу такой радикальной меры. Эгильон, Ноайль и другие инициаторы августовских декретив, по ее мнению, поступали так не по-дворянски, умаляя заслуги и деяния своих предков, только потому, что были весьма дурно воспитаны; а это дурное воспитание происходило оттого, что французское правительство закрыло повсеместно Иезуитские школы. Отмена дворянского достоинства являлась в глазах русской императрицы «сумасбродной мерой». Лишая дворян тех привилегий, которые они заслужили своими доблестными трудами, Национальное собрание, по мнению Екатерины, совершало акт величайшей несправедливости.

Что касается Людовика XVI, то Екатерина уделяла ему много внимания; она то выражала сожаление по поводу его злоключений, то возмущалась его уступчивостью, то негодовала на французский народ за его черную неблагодарность по отношению к своему королю. После того, как король из Версаля был перевезен в Тюльери в октябре 1789 г., ей начинает казаться, что его ожидает судьба Карла I. Екатерину глубоко поразил тот факт, что Людовик XVI согласился принять черезчур либеральную конституцию. «Можно ли, — говорила она, — помогать королю, который сам не знает своих выгод».

Она обвиняла Людовика XVI в том, что подобным образом действий он сделался, так сказать, «главой революционеров». Екатерина была вне себя, топала ногами, читая известие о принятии христианнейшим королем противо-христианской конституции. По ее мнению, король этим актом как бы отлучил сам себя от лона католической церкви. Она считала этот поступок низким, дискредитирующим самого короля; он сделался тем самым, по ее словам, презренным и смешным. Она возмущалась уступчивостью Людовика XVI. Когда он согласился на изменение своего титула и стал называться «королем французов», Екатерина открыто признала этот поступок короля нелепым и преступным нарушением векового обычая, достойного благоговения.

Ужасным преступлением Екатерина также считала закон об ответственности министров; по ее мнению, после этого все министры должны будут очутиться на галерах.

Принимая близко к сердцу судьбу французского короля, Екатерина еще в сентябре 1789 года признавалась Храповицкому, что она предпочла бы увидеть Людовика XVI изгнанным из Версаля и запертым в Меце: «тут бы дворянство к нему пристало». Сегюру же она говорила, развивая ту же мысль, что Генрих IV называл себя первым дворянином и что Людовик XIV, по его собственным словам, в затруднительных обстоятельствах «стал бы во главе дворянства». Поэтому в Петербурге с неподдельной радостью было принято известие о бегстве короля из Парижа, а когда выяснилось, что попытка к бегству не удалась, то в Екатерине недавняя радость сменилась горьким разочарованием.

Людовик XVI (портрет Dumelin)