ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПАРИЖСКИЕ ТЕАТРЫ

Глава первая Непостоянный театр (1598–1629)

Когда начинаешь изучать историю парижского театра в великий век, прежде всего вызывает удивление тот факт, что в три первых десятилетия этого века, когда зародилась одна из самых чудесных драматических литератур в мире, в Париже не было постоянного, регулярного театра. Столица королевства ничем не отличалась от любого провинциального города и могла дать своим жителям зрелищ только тогда, когда какая-нибудь бродячая труппа в процессе своих скитаний пожелает задержаться в ней на несколько дней или несколько недель.

Странствующие труппы порой останавливались в Париже, чтобы дать (всегда краткую) серию представлений. Но тогда они сталкивались с трудностями, о которых в провинции и не слыхивали. В самом деле, владельцы Бургундского отеля, члены Братства Страстей Господних, были наделены со времен Карла VI королевскими привилегиями, регулярно возобновляемыми всеми французскими королями, и обладали монополией на зрелища в Париже. Труппа могла снять зал в Бургундском отеле, и тогда все было в порядке. Но некоторые труппы, опасаясь, что не смогут собрать полный зал Бургундского отеля, предпочитали в летнее время играть во дворах особняков, а зимой — в одном из бесчисленных залов для игры в мяч. В этих четырехугольных залах, узких и вытянутых в длину, защищенных от непогоды, столяры и плотники могли в короткое время и за небольшую плату соорудить подобие сцены и установить скамьи для зрителей. Но члены Братства Страстей Господних должны были дать, вернее, продать, свое разрешение, которое они оценивали в один экю в день. Разумеется, перелетные труппы, особенно если они не сделали больших сборов, часто забывали уплатить. Строго блюдя свои интересы, члены братства регулярно подавали на них жалобу в суд Шатле и не менее регулярно выигрывали дело. Некоторые из таких процессов длились долгие месяцы и порой завершались сделкой.

Мы как-то составили перепись этих эфемерных трупп, развлекавших парижскую публику. Они оказались довольно многочисленными, а некоторые хранили особую верность столице, возвращаясь туда довольно регулярно. О их существовании нам известно лишь по договорам об аренде зала в Бургундском отеле и об учреждении товарищества. Они полностью умалчивают о деятельности этих трупп, о которой хотелось бы знать больше, и являются неполными из-за частичного уничтожения нотариальных архивов.

С 1598 по 1629 год в Париже перебывало довольно много трупп иностранных актеров: англичан (май 1598), итальянцев (апрель 1599, февраль 1600, декабрь 1603, февраль 1608, октябрь 1613, июнь 1614, май-июль 1621, октябрь — ноябрь 1621), испанцев (апрель 1625). С ними чередовались труппы французских комедиантов, в том числе актеры принца Оранского, которые с 1622 года каждое лето проводили сезон в Париже. Пребывание этих «ватаг», как тогда говорили, в столице обычно было непродолжительным — две-четыре недели, иногда чуть дольше, редко — три месяца.

Если добавить к этому, что труппы распадались, восстанавливались, объединялись между собой, разделялись, принимали новых комедиантов взамен ушедших, то создается впечатление о нестабильном, постоянно меняющемся театральном хозяйстве, не способствующем серьезной непрерывной работе, созданию связной программы выступлений. А главное — все это делалось на скорую руку, из подручных средств, с наспех раскрашенными задниками и в костюмах, которые, как говорит Тальман де Рео, покупали у старьевщика. Каким был репертуар этих трупп, нам почти совершенно неизвестно. Помимо фарсов, нравившихся простонародью, единственно посещавшему тогда театр, вероятно, ставили еще потрепанные трагедии и комедии эпохи Возрождения, которые, как мы знаем, по-прежнему играли в провинции.

Из этих двадцати-тридцати трупп, заглядывавших в Париж, по меньшей мере две нам известны лучше других. Они явно затмили своих соперниц каждая в своей области. Речь о труппах Валлерана Леконта и Робера Герена по прозвищу Гро-Гильом.

Валлеран Леконт, без сомнения, был великим актером, увлеченным литературой и театром, движимый бесспорным призванием и достойным восхищения мужеством. О нем практически ничего не было известно до публикации замечательного исследования, проведенного в архивах госпожой Дейеркауф-Гольсбор, которое сильно обогатило наши представления об истории театра в XVII веке.

Как и все ему подобные, Валлеран дебютировал в странствующих труппах: отмечено его пребывание в Бордо (1592), Руане, Франкфурте и Страсбурге (1593). По своему социальному положению он сильно возвышался над большинством своих товарищей, поскольку, будучи камердинером герцога де Немура, исполнял должность королевского дорожного смотрителя в Немуре и сборщика налогов в поместье Верней-на-Уазе — довольно почетные должности, скромное вознаграждение за которые позволяло ему заниматься своим настоящим ремеслом — актерством.

Наконец в марте 1598 года он прибыл в Париж после волнений лиги,{22} во главе чахлой труппы, но зато со своим поэтом — Александром Арди, новизну драматургии которого он уже явил в провинции. Валлеран был, по сути, новатором, желавшим отринуть отжившую свое рутину и устаревший репертуар. В попытке «раскрутить» трагедии и комедии Арди в Париже он объединился с другой труппой — Адриана Тальми, чтобы «представлять и жить вместе, как товарищи, со всем уважением, почетом, в верности и дружбе». По обычаю того времени глава труппы должен был раздобыть костюмы и аксессуары. Усилив свою труппу за счет актеров Тальми, Валлеран купил у старьевщика семь театральных платьев, «в том числе пять из серебристого холста и золотого сукна, одно из синего дамаста и одно из переливчатой тафты». Где играла новая труппа? Этого мы не знаем. Впрочем, просуществовала она очень недолго: Тальми со товарищи вскоре вновь ушли на вольные хлеба. Тогда Валлеран сговорился с другим руководителем труппы, Бенуа Пети, занимавшим Бургундский отель; они решили по очереди играть в этом зале, каждый по неделе, а в случае нужды одалживать друг другу актеров. Пети будет платить за аренду, а Валлеран предоставит костюмы. В январе 1599 года Валлеран уже разыгрывал пьесы Арди, представляя в заключение фарс. Он заказал маляру необходимые декорации, представляющие «города, замки, утесы, леса, рощи, лужайки». Его первое пребывание в столице продлилось больше года — с перерывами, разумеется, поскольку в том году в Бургундском отеле давала представления, по меньшей мере, одна итальянская труппа.

Однако уже в этот первый раз Валлеран столкнулся с серьезными финансовыми проблемами: парижская публика, состоявшая тогда в основном из простонародья, оказалась не готова принять новый литературный театр, который ей навязывали. Ей было довольно старого доброго фарса, который ее веселил, не превосходя ее умственных способностей.

Итак, Валлеран, которому слишком часто приходилось играть перед пустым залом («они» не пришли, как говорил Жуве{23}), оказался неспособен уплатить старьевщику 200 экю с солнцем{24} — цену за купленные костюмы. Его выручил из беды ниспосланный свыше доброхот, подарив «плащ из черного бархата, подбитый оранжевым атласом и покрытый вышивкой», которым и довольствовался старьевщик. Но оставалось еще уплатить декоратору. Валлерану пришлось продать свою должность дорожного смотрителя в Немуре за 450 ливров. Он уплатил долги некоторым своим товарищам в счет будущих сборов. Короче, бился как рыба об лед. К несчастью, в Париж только что прибыла итальянская труппа и переманила к себе всю публику, охочую до lazzi[7] комедия дель арте. Валлеран продолжал играть в пустом зале. Он подумывал о последнем средстве: объединиться с этими итальяшками, которые оказались удачливее его. Ему удалось уговорить их, и он дал вместе с ними несколько представлений на двух языках. Но итальянцы поняли, что их провели, и бросили Валлерана. Тот еще раз попытал счастья, выступив в одном дворе на Петушиной улице: полный провал. Его первый парижский опыт завершился неудачей. Оставив сцену Бургундского отеля Гро-Гильому, он покинул Париж вместе со своими спутниками и записным поэтом Александром Арди. Пять лет он искал в провинции успеха, в котором отказал ему Париж. О его скитаниях по городам и весям мы ничего не знаем.

В начале 1606 года он снова в столице, храбро предпринимает еще одну попытку завоевать симпатии публики. Возможно, в провинции ему повезло больше, чем в Париже, и кошелек его стал потолще? Если так, то процветание было мимолетным, поскольку, несмотря на ценное приобретение в лице Юга Герю (комика из труппы Готье-Гаргиля) и новый репертуар из «комедий, трагикомедий и прочих игр», все так же поставляемый неутомимым Арди, он в скором времени столкнулся с теми же трудностями, что и шестью годами раньше. Сильные морозы зимой 1607/08 года в немалой степени способствовали тому, что зал Бургундского отеля пустовал. Не имея возможности платить за жилье, товарищи Валлерана в очередной раз отправились пытать счастья в провинцию.

Три года спустя, в сентябре 1609 года они снова в Париже с несколькими молодыми учениками, среди которых Пьер Ле Месье, то есть Бельроз, будущий директор королевской труппы, его сестра Жюдит и Жанна Креве, которая станет матерью Андре Барона. Валлеран обязался «показать им, обучить и преподать в меру своих возможностей науку и умение представлять трагикомедии, комедии, пасторали и прочие игры». Позднее мы увидим рядом с ним другого ученика — Гильома де Жильбера, который, когда пробьет его звездный час, поведет к успеху, под именем Мондори, театр Марэ. Учеников, как и в других профессиях, брали без жалованья, за кров, еду и одежду. Таким образом, уже в ту эпоху сложилась система подготовки актеров. Она исчезнет к 1620 году, и позже учеников заменят дети актеров — «дети кулис», которые будут обучаться ремеслу в бродячих труппах, выходя на подмостки рядом с родителями.

В довершение несчастья, Валлеран оказался в Париже одновременно с соперничающей труппой, игравшей в Отель д’Аржан под руководством Матье Лефевра по прозвищу Лапорт. Оба руководителя, понимая, что двум труппам в Париже тесно, решили не соперничать, а объединиться. Весной 1610 года две слившиеся ватаги арендовали Бургундский отель. Они также давали представления в Санлисе и Орлеане. Убийство Генриха IV имело плачевные последствия для театральных представлений.{25} Союз двух трупп, замышлявшийся на три года, продержался едва ли год. К концу его Матье Лапорт ушел из театра. Десять лет спустя он будет «реабилитирован» королевской грамотой. Но его труппа распалась. Валлеран остался в Париже один со своими верными товарищами и весь 1611 год продолжал мужественную борьбу со зрителями, все так же строптиво отвергающими драматургию Александра Арди. Чтобы разжиться деньгами, он был вынужден закладывать выручку от лож и амфитеатра, оставляя себе лишь сборы с партера. Чтобы уплатить костюмерше, грозившей подать на него в суд, ему снова пришлось занять денег у своего домовладельца на улице Трюандери, что позволило ему вернуть изъятые театральные костюмы. Этот же щедрый человек оплатил похороны его сестры. Бедный Валлеран погряз в долгах, прибегая с самым крайним средствам. Крысы побежали с корабля, который дал течь: несколько комедиантов ушли из труппы, не заплатив неустойки, оговоренной в контракте. Даже добрый домовладелец начал беспокоиться и заверил у нотариуса документ с указанием задолженности Валлерана — 1266 турских ливров.

Но наш борец не покинул поля сражения. Он восстановил обезлюдевшую труппу и снова арендовал за 1650 ливров Бургундский отель на полгода. Александр Арди остался ему верен и даже согласился сделаться актером, чтобы сократить расходы труппы.

Увы! Фортуна по-прежнему была к нему неблагосклонна; «они» всё не приходили. Доведенный до крайности, наш герой подумал о новом способе спасения. В Париж только что прибыла труппа итальянских актеров под руководством Джан-Паоло Альфиери, неожиданная конкуренция грозила тяжелыми последствиями. Валлеран сговорился с ними, обе труппы объединились, чтобы выступать в одном зале. Каждая станет играть пьесу на своем языке. Валлеран думал, что в таких двуязычных представлениях итальянская комедия поддержит французскую трагедию. Но он не смог вовремя внести арендную плату, братья Страстей Господних изъяли шкатулку с общими сборами обеих трупп и отобрали у Валлерана последние деньги. Это было окончательное разорение.

Валлеран понял, что Париж ему заказан. После развала своей труппы он тотчас собрал новую, куда вошел Мондори с правом на половину пая как дебютант. В 1613 году эта труппа выступала в Лейдене и Гааге. С тех пор следы Валлерана Леконта окончательно затерялись. Никто не знает, где и когда умер этот великий артист.

Мы подробно остановились на краткой, бурной и неудачной парижской карьере Валлерана Леконта, потому что она, на заре истории современного французского театра, являет собой трогательный пример истинного призвания. Несгибаемый Валлеран предстает перед нами три века спустя как прообраз современных руководителей авангардистских театров, увлеченных красотой и правдой. Его история — это история человека железной воли, пионера, желающего освободиться самому и освободить своих зрителей от избитого и косного репертуара, заменив его новым театром, очищенным от грубого и пошлого фарса, обладающим несомненными литературными достоинствами и живущим человеческими страстями, благородными и истинными чувствами. То, что его постигла неудача, говорит не против него, а обличает недостаточную подготовку и некультурность публики, неспособной воспринять его призыв. Художественная мечта, руководившая всей его деятельностью и поддерживавшая в нем веру во время стольких испытаний, была прекрасной, ибо то, что он хотел учредить в Бургундском отеле (разумеется, не имея об этом совершенно четкого представления), было попросту нашим классическим театром, триумф которого наступит через двадцать лет после кончины артиста.

Когда Валлеран сгинул во мраке, главенствующие позиции заняла еще одна труппа из тех, которые поочередно играли в Бургундском отеле. Кстати, она в основном состояла из бывших спутников Валлерана, как и ее руководитель. Его звали Робер Герен, хотя он более известен под псевдонимом Гро-Гильом. Эта труппа приняла боевое крещение в Тулузе, где парламент, между прочим, приговорил к изгнанию пятерых из ее членов, получивших затем королевское помилование. Осенью 1615 года она появилась в Париже под руководством Франсуа Вотреля. Выступала в Бургундском отеле весь 1616 год, возможно, в 1617 году и совершенно точно в 1618-м и 1619-м, в 1621-м — в Отель д’Аржан, где ее приговорили выплачивать по три экю в день Братству Страстей Господних, и снова в Бургундском отеле в 1622–1623, 1624–1625, в 1626, 1627–1628 и 1629 годах.

С 1616 года руководство труппой взял на себя Гро-Гильом, образовав с двумя своими неразлучными спутниками — Готье-Гаргилем и Тюрлюпеном — самое веселое трио фарсовых актеров, когда-либо развлекавшее партер. Без сомнения, высокие художественные помыслы Валлерана Леконта не отягощали их головы. Умелые комики, они кормили парижскую публику уморительными фарсами, которые та обожала. Им удалось то, чего не сумел Валлеран. Они сделались популярны, любимы толпой. Граверы во множестве печатали их шутовские портреты. Они играли в масках или обсыпанные мукой.

Труппа Робера Герена заявила о своем главенстве над другими труппами актеров, выступавшими в Бургундском отеле. Только посмотрите, с какой надменностью Брюскамбиль говорит о соперниках в одном из «Прологов»:

«Что есть в мире неведомого для комических актеров, кроме праздности? Я не говорю здесь о куче жалких скоморохов, присвоивших себе звание комедиантов, познания которых не столь многочисленны, как их желтые, белые и красные ленты, усы и бороды, составленные или сотканные из бог весть каких мерзких волос, собранных с грязной расчески какой-нибудь деревенской горничной. Наоборот, я имею в виду тех, кто представляют в своих деяниях чистый и истинный микрокосм комической природы. Вернемся же к ним и оставим в стороне этих хамелеонов, насыщающихся ветром и дымом».

Так относились в труппе Гро-Гильома к «ублюдкам Росция».{26}

Посмотрим же на наше трио комиков на сцене. Вечер открывался одним из развеселых «Прологов» или «Парадоксов» Брюскамбиля, прятавшегося за своими «увеличительными очками». Его невнятный текст напоминал болтовню Табарена и Мондора на Новом мосту. Речь в нем шла обо всем и ни о чем, Бог знает о чем, перемежаясь шутками и с обилием слов, вызывавших смех. После этого разыгрывался фарс, где трио сыпало каламбурами и lazzi на манер итальянцев и скоморохов. Это было что-то среднее между театром и цирковой репризой.

Гро-Гильом с лицом, обсыпанным мукой, играл и мужские, и женские роли. Один его толстый живот уже сам по себе был аттракционом: Гро-Гильом перетягивал его двойным поясом — под грудью и внизу живота. Соваль{27} говорит, что «речь его была груба, и чтобы привести себя в хорошее настроение, он напивался со своим приятелем сапожником». Однако его комический дар был неотразим.

«Он говорил так наивно и с такой забавной физиономией, — пишет Тальман, — что при виде его нельзя было удержаться от смеха».

Готье-Гаргиль, кстати, женатый на племяннице Мондора и друг Табарена, был высоким, худым и одетым во все черное. Соваль так описывает этого бывшего товарища Валлерана Леконта:

«Все части его тела повиновались ему таким образом, что он был похож на марионетку. У него было худое тело, длинные, прямые и тонкие ноги и грубое лицо; поэтому он никогда не играл без маски, с длинной бородой клинышком, в черной и плоской скуфейке, черных туфлях, с рукавами из красной байки, в камзоле и штанах из черной байки; он всегда представлял старика».

До нас дошли его любовные «Песни», игривые и бесстыдные, тема которых практически не менялась, поскольку там всегда говорилось о том, о чем вы догадываетесь. Но несмотря на свою грубость, они не лишены остроумия. Пажи и лакеи были от них без ума.

Тюрлюпен был списком с Бригеллы из итальянской комедии: в широкополой шляпе, короткой куртке, широких штанах в яркую полоску и с деревянной шпагой на поясе. Он играл в основном хвастливых слуг, трусливых обжор, наподобие итальянских zanni. Его друг и земляк поэт Овре так описывает идеал жизни Тюрлюпена:

К черту любовь! Живи веселей,

Блюда на стол тащи поживей!

Суп, ветчину, потроха и салат,

Рыбу, жаркое, пирог, сервелат!

К черту любовь! Живи без забот!

Сердце поет, коли полон живот!

Чарку осушим, нальем ее вновь —

Вот какова Тюрлюпена любовь!

Тюрлюпен вел умеренную, даже добропорядочную жизнь. Он не хотел, чтобы его жена выходила на подмостки. Несмотря на любовь к обильной пище, он обладал тонким умом, и простонародная публика, толпившаяся в партере, ловила его lazzi.

«Ни один человек не сочинял, играл и направлял фарс лучше Тюрлюпена, — заключает Соваль, — его словесные выпады были полны остроумия, огня и здравого смысла; одним словом, ему не хватало разве что немного наивности, и, несмотря на это, каждый признает, что ему никогда не было равных».

По признанию самого Скаппино,{28} который, как все итальянцы, был знатоком в области юмора, «нельзя было сыскать лучшего актера».

Таким было уморительное трио, которое двадцать лет веселило парижский простой люд. Сохранились только заглавия некоторых фарсов, почерпнутых, надо полагать, из общего традиционного фонда: «Дорожная сумка Готье», «Шампанский кадет», «Потяни за веревочку: клюнул карп», «Фарс о муже», — они не были напечатаны. Да и были ли они вообще написаны? Кто знает. Возможно, французские комики, как и их итальянские конкуренты, импровизировали, вышивая по простецкой канве яркие узоры, навеянные их воображением. С уверенностью можно сказать лишь то, что в этих фарсах было много грубостей и скабрезных ситуаций. Но публика не пошла бы на представление без фарса.

«Если в комедии нет этой приправы, — писал Гийо-Горжю,{29} — это будет мясо без соуса, Гро-Гильом без муки».

Еще один ученик Валлерана Леконта, скорее всего, последовавший за ним в Голландию, вскоре примкнул к труппе Гро-Гильома. Это был Пьер Ле Месье, который потом сменит Гро-Гильома во главе труппы королевских актеров и станет известен в Париже под именем Бельроза. В 1620 году он был в Марселе, во главе труппы со штатным поэтом — тем самым Арди, некогда снабжавшим пьесами Валлерана. Оба приехали в Париж около 1622 года, несколько лет спустя в труппу поступил Бошато. Вместе с Бельрозом, под прикрытием фарсов, обеспечивавших труппе материальный успех, он во многом способствовал созданию нового репертуара из трагедий, комедий и пасторалей, вышедших из-под пера Арди, Мерэ и Ротру. Обновление театра, которое не сумел совершить Валлеран, в конце концов произошло.

Этому помогло присутствие в труппе хороших актрис, привлекавших в Бургундский отель мещанскую и дворянскую публику. В итальянских труппах актрисы были уже давно, но на французской сцене женщины появились гораздо позже, поскольку они не были заняты в фарсах, где женские роли исполняли переодетые мужчины.

Первой актрисой, о которой что-то доподлинно известно, была тоже ученица Валлерана Леконта — Рашель Трепо, вошедшая в его труппу с 1607 года, а в 1616 году появившаяся у Гро-Гильома. Больше мы о ней ничего не знаем, но приветствуем в ее лице праматерь всех французских актрис. В то же время в Бургундском отеле играла Мари Венье, жена Матье Лапорта, но в 1610 году она ушла со сцены, чтобы завершить свою карьеру в роли благочестивой супруги адвоката. Ее сестра Коломба Венье, входившая в бродячую труппу, вышла замуж за Флери Жакоба, отца Монфлери.

С 1625 года Шарль Ленуар, глава труппы комедиантов принца Оранского, которая играла в Бургундском отеле в очередь с королевскими актерами Робера Герена, выступал вместе с женой Франсуазой Метивье. Современник восхваляет ее «миловидность и веселость, делавшие ее приятною для всех». Тальман де Рео уточняет:

«Эта Ленуар была миловидной крошкой, каких поискать. Граф де Белен, у которого состоял в подчинении Мерэ, заказывал ему пьесы с тем условием, чтобы главная роль была у нее, поскольку он был в нее влюблен, а труппе это было на руку».

Есть и другие примеры актрис той поры, у которых были могущественные покровители. Белен, покровитель Ленуар, хорошо известен как театральный меценат. Скаррон воздал ему за это похвалу в своем «Комическом романе», где он фигурирует под именем маркиза д’Орсе. Возможно, Ленуар играла в пасторалях Ракана, в более чем знаменитой трагедии «Пирам и Фисба» Теофиля де Вио и в нескольких пьесах Ротру. Но совершенно точно, что она была занята в первых пьесах Мерэ — «Хризеида и Аримант», «Сильвия» и «Сильванир». Позднее она сделала блестящую карьеру в театре Марэ.

Труппа королевских актеров (она сама присвоила себе это лестное звание, хотя тогда еще не получала содержания от короля), в которой были и комики, и актеры, и актрисы, с легкостью обеспечила себе в Париже главенствующую роль среди всех заезжих трупп. Успех вскружил голову, и актеры вздумали окончательно обосноваться в Бургундском отеле, убрав, таким образом, всех конкурентов. Людовик XIII с самого детства рукоплескал «королевским актерам», о чем свидетельствует дневник его личного врача Эроара. Однако труппе пришлось заручиться покровительством лица, приближенного к государю, чтобы тот выступал от ее имени; возможно, таким посредником стал кардинал Ришелье, который тоже всегда был большим театралом. Короче, 29 декабря 1629 года Королевский совет издал постановление о передаче Бургундского отеля труппе «королевских актеров», возглавляемой Робером Гереном, на три года за ежегодную арендную плату в 2400 ливров, которую, по обоюдному согласию сократили до двух тысяч ливров в 1639 году, но восстановили в прежнем объеме в 1647-м. Суд Шатле,{30} истолковав королевское постановление как исключительную лицензию, выданную труппе Бельроза, запретил ему пересдавать помещение. Члены Братства Страстей Господних теперь располагали только «хозяйской ложей». Это постановление, положившее конец нескончаемым судебным процессам между комедиантами и членами братства, ознаменовало собой окончательное и исключительное воцарение королевских актеров в театре на улице Моконсей. Они прочно утвердились там на три года. Успех был им на руку. Их репертуар обогащался с каждым сезоном и регулярно обновлялся. Родилась «королевская труппа Бургундского отеля».

Глава вторая Королевская труппа Бургундского отеля (1629–1680)

До сих пор в Париже еще никогда не было постоянной труппы, однако, помимо залов для игры в мяч, где также устраивались представления, в городе имелся настоящий театр — Бургундский отель, расположенный на углу улиц Моконсей и Французской, в квартале Рынка, в приходе Сент-Эсташ, на месте нынешней улицы Этьена Марселя: там сохранилась башня Иоанна Бесстрашного, зажатая между корпусами школы, — это все, что осталось от древнего дворца герцогов Бургундских.

Мы уже знаем, что члены Братства Страстей Господних являлись владельцами «дома, прозываемого Бургундским отелем». Это общество было создано в конце XIV века, чтобы разыгрывать мистерии в церквях и на папертях. Члены братства сначала играли в Сен-Море, недалеко от Венсена. Карл VI своим ордонансом от 1402 года превратил их в театральную корпорацию. Тогда они перебазировались в богоугодное заведение Святой Троицы, затем, в 1539 году, — во Фландрский отель, возле ворот Кокильер, которые вскоре были разрушены по приказу Франциска I, как и Бургундский отель, принадлежавший Карлу Смелому. Братья купили земельный участок и выстроили на нем в 1548 году театральный зал. Парламент наделил их исключительным правом представлять там «моралите», при условии, что эти спектакли будут «добропорядочными, пристойными и светскими».

В «Смиренных ремонстрациях королю Франции и Польши» в 1588 году уже говорилось о возмутительных представлениях, «устраиваемых в клоаке и жилище сатаны, именуемом Бургундским отелем», где бесстыдные фарсы шли вперемежку с божественными мистериями.

Представление мистерий и библейских сцен в Париже было запрещено (парламент подтвердил этот запрет в 1598 году), однако они еще долго шли в провинции.

Итак, у братства была монополия на зрелища в Париже — очень выгодная привилегия, за которую оно держалось обеими руками. Но его устаревший репертуар, по которому нанесли удар драматурги Возрождения, представлявшие свои пьесы в коллегиях, отпугивал публику. Опираясь на свою привилегию, братья решили прекратить представления и сделаться хозяевами театра. Мы видели, что они сдавали зал разным труппам и преследовали тех, кто устраивал представления в других местах — в залах для игры в мяч или в частных особняках, требуя платы в три экю в день. Чтобы подтвердить свои права, они всегда оставляли за собой ложу, прозванную «хозяйской», которую можно было узнать по решетке, и еще одну — для короля дураков, шутовского повелителя, выбираемого в «жирный вторник» перед началом Великого поста.

Зал был окаймлен двумя ярусами лож, обрамляющих партер, где простой народ стоя смотрел представление. В глубине зала находился ступенчато поднимающийся амфитеатр. Зал был узким, и из ложи сцену было видно не целиком, а только с краю.

Вот здесь-то, в единственном парижском театре, и разместилась в декабре 1629 года труппа Робера Герена, частично составившаяся из актеров Валлерана Леконта. Это было не так-то просто, поскольку пришлось бороться с конкуренцией со стороны других странствующих трупп, которых Братство Страстей Господних преследовало по суду и обирало. Но труппа Герена играла в Париже наездами с 1612 года. Она обладала преимуществом перед всеми прочими, заключавшимся в длительном стаже и регулярности выступлений. К тому же она стала прозываться королевской труппой.

Однако отношения с Братством Страстей Господних, владельцем Бургундского отеля, у нее не сложились. Сразу по прибытии в Париж в 1612 году Робен Герен выступил с ходатайством об отмене привилегий братства, ставших неоправданными с тех пор, как в столицу начало приезжать все больше французских и иностранных трупп. Но король, которого с раннего детства водили на представления, подтвердил, как и его предшественники, вековые привилегии братьев. И когда в 1622 году Бургундский отель заняли прямые конкуренты Робера Герена — комедианты принца Оранского, ему с товарищами пришлось переместиться в Отель д’Аржан, и, как обычно, суд Шатле приговорил их уплатить братьям неустойку.

С этого момента Робер Герен, опираясь на поддержку своего компаньона Бельроза, повел двойную борьбу с труппой принца Оранского, которую требовалось устранить, и с братьями Страстей Господних. В 1625 году они попытались аннулировать арендный договор с труппой принца Оранского, возглавляемой Шарлем Ленуаром, и устроить представления в помещении поблизости от Бургундского отеля, чтобы переманить к себе публику. В очередной раз вмешался судебный исправник, подтвердил арендный договор Ленуара и отправил «королевских актеров» играть на мостовой улицы Сент-Антуан. Два года спустя — новый натиск и новое вмешательство исправника. Вернувшись в 1629 году на улицу Моконсей, они возобновили борьбу с братьями, платили арендную плату только по решению суда, вели против них затяжную судебную войну; когда король, возможно, после вмешательства кардинала Ришелье, позволил им занять Бургундский отель на три года — неслыханно долгий срок для того времени, — они сделали вид, будто королевское дозволение равнозначно лишению братьев собственности, а следовательно, они получили бесплатную королевскую концессию и сэкономят 2400 ливров арендной платы в год.

Заведя знакомство с «достаточно могущественными друзьями, чтобы открыть им доступ в кабинет короля», актеры обратились непосредственно к монарху. В своем ходатайстве они смешали с грязью членов братства, ремесло которых «вынуждает их по большей части стоять с протянутой рукой, а потому они не вправе пользоваться почетом и уважением, как говорит Аристотель, а следовательно, не способны исполнять почетные государственные должности и недостойны звания горожан по той причине, что древние ставили рабов на одну доску с ремесленниками». После этой форменной клеветы, беспочвенной и наглой, комедианты заявляют о своих требованиях. «Сир, их притязания ныне те же самые, что послужили причиной для спора, который поднялся не так давно в Вашем совете между актерами и так называемыми господами Братства Страстей Господних, когда Ваше Величество соизволили присудить первым Бургундский отель всего на три года, на условиях, означенных в указе, вплоть до окончательного решения, коего и дожидаются сейчас Ваши комедианты».

Частный совет короля ограничился тем, что приказал братьям представить документы о праве собственности, что они и исполнили безо всякого труда. В доказательство своих прав они опубликовали эти грамоты и королевские ордонансы, которые с 1402 по 1612 год предоставляли им монополию на зрелища в Париже, ныне оказавшуюся оспоренной. Комедиантам пришлось смириться. Они наконец-то поняли, что им выгоднее жить в мире с владельцами театра. Поэтому, продлевая в 1632 году арендный договор сроком еще на три года, «штатные комедианты на жалованье Его Величества» согласились с пунктом, по которому они отказывались от судебных исков против братьев. Однако отношения от этого лучше не стали: в 1638 году братья изъяли мебель Бельроза и его товарищей, отказавшихся платить за аренду, поскольку хотели провести в зале ремонт, а хозяева этому воспротивились, прося парламент помешать Бельрозу «сровнять зал Бургундского отеля с землей». Только в 1677 году король отнимет у братства Бургундский отель и передаст его недавно основанному Странноприимному дому, который отныне будет получать арендную плату с королевской труппы.

Труппа Робера Герена-Бельроза, обосновавшаяся с 1629 года на улице Моконсей и еще недавно именовавшая себя «избранными королевскими актерами», теперь попросту называлась «королевской труппой». Вскоре король действительно назначил ей содержание в 12 тысяч ливров в год — вдвое больше против того, что получат театр Марэ и Пале-Рояль, словно в подтверждение ее превосходства. Опираясь на поддержку короля и его главного министра, актеры присвоили себе громкий титул «единственной королевской труппы» — впоследствии товарищества актеров, которым король согласится оказывать покровительство, будут называться просто «королевскими труппами». Отныне только Бургундский отель имел право на афиши красного цвета. Комедианты Герена и Бельроза, а также их преемники именовались «великими актерами», чтобы отличаться ото всех остальных. Труппа всегда претендовала на главенство, беспрестанно боролась с театрами Марэ и Пале-Рояль, самыми грозными своими конкурентами. Она так и оставалась на улице Моконсей вплоть до 1680 года — года создания «Комеди Франсез».

Хотя труппой по-прежнему руководил Гро-Гильом, Бельроз играл в ней все более важную роль. Вступив в труппу, он привел с собой записного поэта — старого Александра Арди, который выдавал на-гора трагедии, комедии и пасторали с легкостью курицы-несушки. После него Бельроз обратится к Ротру. Кстати, мы еще увидим, как умело он использовал своих авторов.

Но таким образом он, по меньшей мере, снабдил труппу тем, чего ей больше всего недоставало, — новым и качественным репертуаром. Именно с его подачи наиболее образованная и утонченная публика пристрастилась к пьесам Теофиля де Вио, Ракана, Ротру, Тристана, дю Рие, Жоржа де Скюдери и Мерэ — одним словом, ко всему тому, что мы теперь называем доклассической драматургией. К этому полностью обновленному театру прилагался, разумеется, традиционный фарс, в котором не гнушался выступать Бельроз и который ежедневно, к великой радости партера, разыгрывало знаменитое трио — Гро-Гильом, Тюрлюпен и Готье-Гаргиль. Но последний умер в 1633 году, Гро-Гильом — в 1634-м, а Тюрлюпен — в 1637-м. С добрым галльским фарсом в Бургундском отеле было покончено; он сохранился только в театре Марэ, да и то в рамках обычных комедий, где другой посыпанный мукой шут Жоделе обеспечивал ему успех. Только с возвращением Мольера в Париж в 1658 году фарс снова вошел в силу и обрел прежнюю популярность со «Смешными жеманницами».

Отныне Бургундский отель посвятил себя литературному театру. Шарль Сорель{31} в «Доме игры» говорит:

«Когда развлечение от комедии стало нравиться чрезвычайно, захотелось, чтобы актеры, для большей приятности, представляли хорошие пьесы. Уже давно у них не было другого поэта, кроме старика Арди, который, как говорят, сочинил пятьсот или шестьсот пьес».

Возглавив труппу после смерти Гро-Гильома, Бельроз зарекомендовал себя деятельным и предприимчивым директором. Он вел свой театр к успеху и постоянно сражался с конкурирующими труппами. У него были хорошие связи. Именно королевская труппа играла в Пале-Кардиналь «Комедию Тюильри» и «Мираму». Бельроз знал, какой страстный театрал кардинал Ришелье. Он с легкостью убедил его, что театр с улицы Моконсей должен быть первым, если не единственным в Париже, и что лучших актеров следует приберегать для него. В результате 15 декабря 1634 года в «Газете» Ренодо было объявлено, что по приказу короля в королевскую труппу включено шесть новых актеров. Четыре считались одними из лучших в театре Марэ, который оказался обезглавлен: это были Шарль Ленуар и его жена, Жоделе и его брат Лэспи; в то же время Бельроз избавился от Бошато, отправив его в Марэ. Впрочем, Жоделе и Лэспи через несколько лет вернулись в театр Марэ. Эти «королевские повеления» — первое проявление вмешательства королевских властей в устройство парижских театров. Область этого вмешательства будет постоянно расширяться, вплоть до учреждения монополий «Опера де Пари» и «Комеди Франсез».

Три года спустя в Бургундский отель перешли другие актеры из Марэ — Андре Барон с женой и де Вилье с женой, создательницей образа Химены. Бельроз оказался облечен властью некоего сюринтенданта зрелищ, снимавшего сливки со всех прочих трупп для усиления своей. Его высшим достижением на этом поприще стал переход в 1647 году Флоридора из театра Марэ, который был не только талантливым трагиком, но и близким другом Пьера Корнеля, крестным его сына и постановщиком его первых трагедий. Этого важного перевода добился от короля опять-таки Бельроз; отныне первый поэт и автор трагедий того времени будет отдавать свои пьесы в Бургундский отель; потеря Флоридора станет жестоким ударом для театра Марэ: чтобы удержаться на плаву, ему придется искать новый путь — сценические спецэффекты.

Но не могло быть и речи о том, чтобы столь прославленный актер, как Флоридор, согласился перейти в королевскую труппу, заняв там какое-то другое место, кроме первого. В интересах труппы Бельроз пошел на необходимые жертвы: он уступил «новенькому» свое место директора, «оратора» и даже свой гардероб, а также половину пая главы труппы за кругленькую сумму — 20 тысяч ливров. Но он остался в труппе: его имя еще упоминается в арендном договоре за 1660 год.

Бельроз не ограничился тем, что, сам служа королевской труппе, завлекал в нее выдающихся новобранцев из театре Марэ, а также авторов типа Арди, Ротру и Корнеля, снабжавших ее самым блестящим репертуаром. Он старался превратить зал Бургундского отеля в самый красивый и богатый в Париже. Но тут как раз случился пожар, уничтоживший в 1644 году театр Марэ, и труппа восстановила его — разумеется, улучшив и украсив. Бельроз взялся обновить зал на улице Моконсей, чтобы угнаться за главными соперниками.

Увеличив арендную плату с 2 тысяч до 2400 ливров в год и продлив срок арендного договора до пяти лет вместо трех, Братство Страстей Господних дало нотариально заверенное обязательство «восстановить и отремонтировать ложи оного отеля по чертежам игорного дома Марэ, а также выдвинуть сцену в зал на десять футов дальше, чем ныне, и все это в наивозможно краткий срок — в четыре ближайших месяца». Договор был скреплен «в присутствии и с согласия» королевского советника, что свидетельствует о том, что король был заинтересован в украшении и поддержании в хорошем состоянии театрального зала, где давала представления его труппа, поскольку он часто на них присутствовал.

В смете и заключенной сделке, обнаруженных Жаном Лемуаном, содержатся подробности проведенных ремонтных работ. Сцену углубили на семь туаз и один фут (то есть 13,77 метра) и подняли на два метра, покрыли еловыми досками и отделили от зала кирпичной стеной. Над и под сценой соорудили тринадцать актерских гримуборных, а старые, загромождавшие края сцены, разрушили. Два яруса из девятнадцати лож шириной два метра, отгороженных друг от друга и запирающихся на ключ, были готовы принять элегантную публику; амфитеатр восстановили «с наивозможными удобствами», паркет в партере переложили и навощили. Все это обошлось членам братства в 3500 ливров. Вот в таком перестроенном, обновленном и украшенном зале в Бургундском отеле начали представлять пьесы Корнеля.

Бельроз руководил королевской труппой двадцать пять лет, вывел ее из грубости фарса и дал ей сцену, достойную классических пьес, которые она теперь собиралась представлять. Что нам известно о его жизни? Пьер Ле Месье последовал моде, бытовавшей среди комедиантов его времени, — брать себе псевдоним, навеянный красотами природы, в особенности цветов: Бопре, Префлери, Бошан, Бошато, Шаммеле, Дюпарк, Флоридор, Монфлери, Боваль, Ла Флер, Бельфлер, Шамлюизан, Шанкло, Розидор, Розимон[8] — прозвища актеров великого века составляли целую цветущую клумбу. Ле Месье взял себе имя Бельроз, очаровательное в своей простоте. Известно, что он начинал как ученик Валлерана Леконта и познал все прелести жизни бродячих комедиантов, прежде чем приехал в Париж и вступил в королевскую труппу. Его жена, тоже актриса, была вдовой другого актера — Матиаса Мелье и сестрой Филибера Гассо — соратника Мольера, более известного под именем дю Круази.

Как мы видели, он был предприимчивым и властным директором, но именно он создал труппу Бургундского отеля. Возможно, он не блистал талантом трагика, однако был неподражаем в пасторали — модном тогда жанре. Его отточенная, даже слегка нарочитая элегантность, природная утонченность, нежный и ласковый голос приводили в экстаз «драгоценных»,{32} обожавших пошлости этого поэтического жанра. Газетчик Робине говорил о его успехах «в нежных ролях, где им не уставали восхищаться».

Он играл также молодых героев Корнеля, когда первые пьесы этого автора, поставленные в Марэ, перешли в репертуар Бургундского отеля. Но требовательные зрители, например герцогиня де Шеврез, находившая, что у него «пошлейшее лицо», или Тальман де Рео, укоряли его за слабые способности.

«Бельроз был нарумяненным актером, — пишет он, — который с оглядкой отбрасывал шляпу, боясь помять на ней перья; не то чтобы он не умел декламировать, но он вовсе не слышал того, что говорил».

Зато, по мнению того же Тальмана, мадемуазель Бельроз, хоть и была толста, «как тумба», являлась «лучшей актрисой во всем Париже». Именно она первой сыграла в «Родогуне» Корнеля. В галантной хронике XVII века упоминается о ее связи с Бенсерадом,{33} написавшим для нее «Клеопатру». Аббат де ла Ривьер, духовник Гастона Орлеанского, тоже был среди ее воздыхателей. Чета Бельрозов, как и все актеры, пережила нелегкие времена в период Фронды{34} — смутного времени, когда публика забросила театры. Если верить памфлетистам, мадемуазель Бельроз, находясь в отчаянном положении, была вынуждена прибегнуть к крайним средствам, выступая «не перед ложей, а на ложе».

Ее последним кавалером был аббат д’Арманьер, который, по словам Тальмана, «настолько на ней помешался, что после ее смерти еще долго хранил череп этой женщины в своей спальне».

Помимо комиков, среди товарищей Бельроза были Андре Буарон, он же Барон — отец будущего любимого ученика Мольера, его жена, сама дочь комедиантов, которая внушила бурную страсть Флоридору, а главное — Бошато, который, если не считать пятилетнего пребывания в Марэ, всю жизнь прослужил в Бургундском отеле.

Обделенный талантом, Бошато дублировал Флоридора в главных ролях, например Горация и Цинны, и Буало наверняка был чересчур суров, назвав его однажды, будучи не в духе, «отвратительным актером». Зато госпожа Бошато была «несомненной актрисой», как сказал Тальман, и умной женщиной, советами которой не пренебрегали драматурги, например Тристан или Скаррон. Чета Бошато стала легкой мишенью для Мольера, который в «Версальском экспромте» передразнивал актеров-соперников. Он потешался над Бошато, декламирующим стансы из «Сида», и над его женой в роли Камиллы, ядовито подчеркивая, что она «улыбается в самые тяжелые минуты».

Хотя госпожа Бошато подарила своему мужу троих детей, эта чета не стесняла себя оковами морали. Любовные похождения Бошато были общеизвестны. В апокрифичном «Завещании Готье-Гаргиля» сказано:

«Бошато, перед которым не устоит ничье целомудрие, на которого нельзя взглянуть, не полюбив его, завещаю аллеи моего сада у Монмартрских ворот и позволяю ему дарить цветы, которые прорастут из луковиц, посаженных там мною, дамам, которых он туда приведет, однако с условием, что он не ускорит свой конец, чересчур стараясь их удовлетворить».

Но похоже, что жена Бошато не отставала от него по части любовных приключений; у нее был роман с Лэспи, братом Жоделе. Как-то раз она спросила в шутку у Жоделе, что значит «амур». «Не знаю». — «Это бог с факелом, повязкой на глазах и колчаном». Комик быстро нашелся и подхватил: «А, понимаю. Это бог со стрелой, которую господин де Лэспи намедни пустил в замшевые панталоны мадемуазель де Бошато».

В Бургундском отеле под руководством Бельроза блистали и другие «звезды».

Там был Ленуар, игравший в ранних пьесах Мерэ, но мы вскоре увидим его в театре Марэ вместе с мадемуазель Бопре; была госпожа Ла Флер, жена Гро-Гильома, которая вышла на подмостки после смерти этого комика, а главное — мадемуазель Валлио, которую все звали Валлиоттой. Ее муж тоже был в числе товарищей Гро-Гильома. По словам Тальмана, она была «так хорошо сложена, как только можно себе представить». Она принадлежала к первому поколению актрис и наверняка оказалась в Бургундском отеле после своего замужества в 1620 году. Вот почему Тальман лет сорок спустя говорит о ней как о «дряхлой старухе». Современники превозносили ее за высокий рост, пылкий взгляд, «миловидность и грациозность», но никто из них не потрудился сообщить нам, какие роли она могла играть в пьесах Арди и Ротру.

Когда Бельроза на посту директора королевской труппы сменил Флоридор, Бургундский отель вступил в эпоху своего расцвета. Жозиас де Сулас, он же Флоридор, не был заурядным актером, он отличался от прочих и талантом, и происхождением. Его отцом был протестантский пастор, который, впрочем, отрекся от своей веры. По своему рождению Флоридор был господином де Примфоссом и принадлежал к благородному сословию. В Рамбюрском полку он дослужился до прапорщика. На прекрасной картине из музея «Комеди Франсез», которая, согласно старой традиции, донесла до нас его образ, предстает человек с миловидным и утонченным лицом, благородными и властными движениями.

Один из его сыновей станет кюре в Во-ле-Пениль под Меленом. Крестными его третьего сына были герцог де Сен-Симон и графиня де Фиески. Как далеко отсюда до бродяг начала века!

Флоридор, как и все прочие, дебютировал в странствующей труппе. В 1635 году он был в Лондоне, в 1638-м в Сомюре, потом поступил в театр Марэ. Будучи другом Пьера Корнеля, крестного одного из его сыновей (крестной матерью другого была Мари де Ламперьер, жена драматурга), Флоридор играл в трагедиях Корнеля, принесших славу и почет театру Марэ, которые в Бургундском отеле могли ставить только во вторую очередь, после их напечатания, — таков тогда был обычай. В 1647 году Флоридор перешел в Бургундский отель на уже названных нами условиях и заменил Бельроза во главе труппы.

Для него началась беспрерывная череда удач. В 1657 году он снова сыграл Горация и Цинну, возобновив постановки театра Марэ, первым исполнил заглавную роль в «Эдипе», а затем Масиниссы в «Софонисбе» Корнеля; вместе с труппой Мольера участвовал в придворных спектаклях, играл перед братом короля и на каждом из этих празднеств невероятно учтиво приветствовал короля и принцев.

Донно де Визе, первый французский театральный критик, пел ему дифирамбы:

«Во всех пьесах, в которых он играет, он предстает именно тем, кого представляет. Зрители желали бы видеть его беспрерывно, и в его походке, в его виде и его поступках есть что-то столь естественное, что ему нет нужды говорить, чтобы вызвать всеобщее восхищение. Чтобы воспеть ему хвалу, достаточно назвать его имя, поскольку в нем уже заключены все те похвалы, которые можно ему воздать».

Газета Лоре, со своей стороны, никогда не забывала упомянуть об очередном успехе Флоридора в каждой новой постановке.

Знаменитому исполнителю пьес обоих Корнелей{35} посчастливится участвовать в постановке всех трагедий Расина, начиная с «Александра Великого», которого автор забрал у труппы Мольера и отдал «великим актерам»; он предстанет в образе Пирра, Нерона и, наконец, Тита, выступая партнером мадемуазель Шаммеле. Какая блестящая карьера для трагика — тридцать лет быть первым исполнителем всех главных ролей в пьесах Корнеля и Расина, причем с неизменным успехом! Он оставит главную сцену Парижа лишь в связи со своей смертью в 1671 году. Единственная надгробная речь, которая до нас дошла, — это сухая и желчная фраза Бюсси-Рабютена: «Пора уже было Флоридору оставить театр». Ах уж эта вечная неблагодарность публики по отношению к стареющим кумирам!

Благовоспитанный, с хорошими манерами, превосходный отец семейства, книгочей, директор и руководитель своей труппы, каким Мольер был для своей, Флоридор пользовался единодушной любовью и уважением. Однажды он обратился к знаменитому поэту-столяру из Невера Адаму Бийо с просьбой отремонтировать сцену Бургундского отеля; поэт отказался от всякой платы за свой труд, и Флоридор вознаградил его изящным мадригалом. Сам Мольер с глубоким уважением относился к главе королевской труппы — сопернице его собственной. Пародируя в «Версальском экспромте» актеров Бургундского отеля, высмеивая их напыщенную декламацию, он воздержался от нападок на Флоридора — самого знаменитого и популярного среди них.

Сам Людовик XIV, заядлый театрал, часто рукоплескавший Флоридору на улице Моконсей или в Версале, «относился к нему благосклонно и изволил одаривать его при каждой встрече», — пишет Шаппюзо. У нас есть несколько тому доказательств: помимо частых вознаграждений король предоставил ему в 1661 году прибыль «с перевозки бечевою всех судов, идущих вверх и вниз по течению, от набережной Бонзом в Шайо до ворот Конферанс города Парижа». Этой королевской милостью Флоридор был обязан «советчику» брата короля, герцога Орлеанского, — капитану-знаменосцу ста швейцарцев,{36} с которым он делился доходами от этого предприятия. Два года спустя король отдал Флоридору и Кино{37} в концессию транспортные перевозки из Парижа в Каор и в Сарла. А когда в 1668 году король отдал приказание выявить ложных дворян, он лично, на заседании финансового совета, предоставил Флоридору годичную отсрочку на представление комиссарам грамот, подтверждающих его дворянство, которые тот наверняка потерял.

Таким был великий актер, поставивший весь свой талант на службу классической трагедии и двадцать пять лет руководивший королевской труппой Бургундского отеля. Рядом с его именем стоит имя еще одного знаменитого трагика — Монфлери.

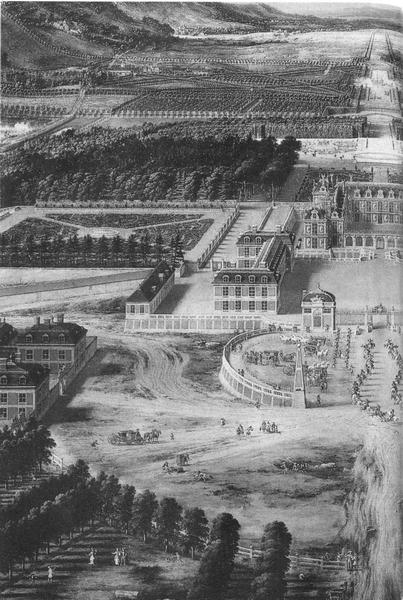

Зал для игры в мяч. Начало XVII века.

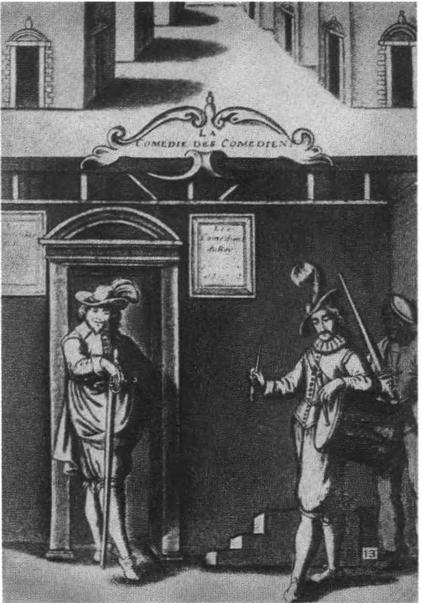

Вход в Бургундский отель. Гравюра 1635 г.

Фарсовый актер на женские роли Ализон. Бургундский отель.

Актеры Бургундского отеля. Гравюра А. Босси. 1630 г.

«Принудительные обстоятельства». Пьеса Т. Корнеля в Бургундском отеле.

Жакоб Монфлери. Бургундский отель.

Фарсовый актер Гильо-Горжю. Бургундский отель.

Фарсовый актер Жодле. Театр Маре.

Фронтиспис издания комедии Монфлери «Экспромт Отеля Конде».

Фронтиспис издания трагедии Скюдери «Смерть Цезаря». Гравюра В. Локома. 1937 г.

Капитан Матамор.

Декорация Торнелли к «Андромеде» Корнеля.

П. Корнель. Гравюра Жирарда. 1684 г.

Ярмарочный балаган.

Фронтиспис памфлета «Эломир-ипохондрик».

Флоридор.

Скарамуш.

Шапель.

Мадлена Бежар.

Мадлена де Скюдери.

Сирано де Бержерак.

Пьер Миньяр.

Мольер. По портрету Белльяра.

Дюкруази.

Дебри.

Дюпарк.

Тереза Дюпарк.

Латорильер.

Лагранж.

Анна Австрийская, королева Франции, мать Людовика XIV. Гравюра.

Герцогиня Луиза де Лавальер в стилизованном одеянии. Рисунок Дюшато.

Захария Жакоб, сын четы комедиантов из числа спутников Валлерана Леконта и сам отец двух актрис — мадемуазель д’Эннебо и мадемуазель Дюпен — и сына, женившегося на дочери Флоридора, составил себе завидную репутацию в Бургундском отеле под именем Монфлери. Актерскую школу, как и все его коллеги, он прошел в провинции; Бельроз позвал его в Бургундский отель в 1638 году. Прибыв в Париж, он женился на актрисе — Жанне де ла Шапп, вдове Пьера Руссо. Бракосочетание состоялось в загородном доме кардинала Ришелье, в Рюэле, это доказывает: у «новенького» уже были неплохие связи.

Тридцать лет Монфлери вместе с Флоридором служили классическому театру. Он даже сам написал трагедию, но это было лишь версифицированное переложение трагедии Ласера «Разграбление Карфагена», написанной в прозе. Шаппюзо говорит как об исключительном факте о способности Монфлери играть и в трагедиях, и в комедиях. Он был занят только в корнелевском репертуаре, создав, среди прочих, роли Прусия в «Никомеде», Сифакса в «Софонисбе» и Селевка в «Антиохе» Тома Корнеля. Он еще успел сыграть Поруса в «Александре Великом» и Ореста в «Андромахе» — пьесах Расина. Как утверждается, он умер от перенапряжения голоса, произнося монолог в сцене безумия Ореста.

Ибо Монфлери был трагиком старой школы: нарочитая декламация и зычные вопли тогда нравились партеру. Кстати, он был очень толст и обладал громоподобным голосом. Его утрированная дикция и игра вызывали немало насмешек Мольер жестоко потешался над ним в «Версальском экспромте», пародируя Монфлери в роли Прусия.

Сирано де Бержерак послал Монфлери, которого называл «утолщенным франтом», озорное письмо, довольно грубо высмеивая его живот:

«Могу вас уверить, что если бы удары палкой можно было переслать письменно, вы прочли бы мое письмо на своих плечах; не удивляйтесь этому, ибо ваша обширная округлость вызывает во мне твердую убежденность в том, что вы земля, и я охотно навтыкал бы в нее палок, чтобы посмотреть, примутся ли они».

Эдмон Ростан перефразировал его следующим образом:

«Голос. Эй, бочка! Откатись, не заслоняй мне света!

Монфлери. Но…

Голос. Ты упрямишься?

Монфлери. Но…

Голос. Вот как?

Монфлери. Сударь, но…

Публика. Играйте, Монфлери!

Голос. Хотел бы видеть это!..

Над партером показывается палка.

Монфлери (поет). Сколь счастлив…

Голос. Вон пошел! Не порть мне настроенье,

А не уйдешь — клянусь, не по моей вине

Вот это нежное растенье

Начнет расти в твоей спине!»[9]

Но мы знаем благодаря Шаппюзо, личному другу Монфлери, что весь двор, не читавший Сирано де Бержерака, «высоко ценил» этого «совершенного» актера. Знаток театра Сент-Эвремон считал, что «Андромаха» уже не так сильно впечатляла после смерти Монфлери.

Бельроз, Монфлери, Флоридор, Отрош, сменивший его на посту директора труппы, — вот основные «великие актеры» великого века. Разумеется, у них были достойные партнерши, с которыми они делили успех.

Лоре в своей рифмованной газете часто восхваляет изящество мадемуазель дез Ойе и ее способность перевоплощаться. Жена странствующего комедианта, выступавшего в театре Марэ, она прошла там обычную стажировку, прежде чем попасть в труппу Бургундского отеля.

Она блистала в ролях Софонисбы, Гермионы и Агриппины. Когда на подмостки взошла мадемуазель Шаммеле, она сказала печально и просто: «Дез Ойе больше нет!»

Но в ее время самые продолжительные аплодисменты срывала знаменитая Дюпарк. Маркиза Тереза де Горла, дочь итальянского фигляра, поселившегося в Лионе, дебютировала как танцовщица во время выступлений отца. Находясь в 1653 году в Лионе, Мольер ввел ее в свою труппу и выдал замуж за одного из своих товарищей — Гро-Рене. Благодаря своей красоте и очарованию ей удалось неслыханное: она поочередно влюбила в себя Корнеля, Мольера и Расина. Первого она повстречала в Руане в 1658 году, но юная кокетка (а она была невероятной кокеткой) отвергла ухаживания седеющего поэта. Тот, задетый за живое, отомстил ей такими прелестными стихами:

Вам кажется, Маркиза,

Я слишком стар. Увы!

По времени капризу

Состаритесь и вы!

И вашей нежной кожи

Оно не пощадит.

Ведь розы вянут тоже,

Сойдя навек с ланит.

Планидою одною

Дни определены:

Вы станете такою,

Я был таким, как вы.

И в новом сем народе,

Что верить мне готов,

Красивой прослывете

Вы только с моих слов.

Подумайте об этом.

Не так уж плох старик,

Когда он был поэтом

И так, как я, велик.

Мольер, который тоже ухлестывал за Дюпарк, чтобы забыть о неприятностях, которые ему доставляло кокетство жены, был принят ею не лучше. Зато Расину удалось то, в чем остальные потерпели неудачу.

После прибытия труппы Мольера в Париж чета Дюпарк провела год в Марэ, а потом вернулась к Мольеру. Как говорит Лоре по поводу ее игры в «Докучных»:

В Дюпарк прекрасной нет изъяна,

Нет лучше голоса и стана.

Пленит мельканье стройных ног

И восхищает монолог.

Она играла в «Критике „Школы жен“», «Версальском экспромте», «Браке по принуждению»; верхом на испанском жеребце, она изображала Весну в «Балете времен года», которым открывались великолепные празднества — «Увеселения зачарованного острова», устроенные молодым королем в честь мадемуазель де Лавальер в садах Версаля; возможно, она исполнила роль Эльвиры в «Дон Жуане» Мольера и уж наверняка сыграла Арсиною в «Мизантропе».

Ее таланты и красота заставили воспылать к ней Расина, который только что рассорился с Мольером из-за «Александра Великого». Он увел Дюпарк за собой в Бургундский отель, и та не замедлила стать его любовницей. Для нее он написал «Андромаху», поскольку она чувствовала музыку стихов, их ритм, и Расин разучивал с ней роль стих за стихом, подчеркивая все нюансы, все скрытые оттенки смысла. «Он заставлял ее репетировать, как школьницу», — пишет Буало.

Это сотрудничество на фоне романа продлилось недолго; плодом любви поэта-трагика и актрисы (многие думали, что их связывал тайный брак) стала их дочь, но Дюпарк умерла 11 декабря 1668 года при загадочных обстоятельствах. Старая ведьма Ла Вуазен{38} обвинила Расина в том, что он отравил ее, чтобы украсть у нее драгоценности, и Лувуа даже подумывал арестовать поэта. Но гораздо вероятнее, что она умерла во время родов, возможно, после попытки аборта. Газетчики возвестили о ее смерти и описали церемонию похорон, на которых присутствовали все актеры — французские и итальянские — и театральные поэты, причем один из них, которого эта смерть коснулась в наибольшей степени, «был ни жив ни мертв».

Дюпарк внезапно ушла из жизни в тридцать пять лет, оставив Расина в полном смятении чувств; ее карьера в Бургундском отеле не продлилась и полутора лет, яркой звездой она пронеслась по небосклону парижской сцены, нарисованному на холсте.

Ее сменила известная трагедийная актриса Шаммеле. Мари Демар (таково было ее настоящее имя) дебютировала в странствующей труппе Сердена. В 1666 году в Руане она вышла замуж за его товарища Шарля Шевийе (он же Шаммеле), игравшего в комедиях, которые имели определенный успех и авторство которых порой приписывают Лафонтену (похоже, по ошибке). В 1668 году оба поступили в театр Марэ, а в 1670-м перешли в Бургундский отель — через полтора года после смерти Дюпарк и за полгода до смерти дез Ойе. Карьера госпожи Шаммеле с тех пор резко пошла в гору; бесспорно, она была величайшей трагедийной актрисой XVII века; до самого конца этого столетия она блистала в «Комеди Франсез». Она стала первой исполнительницей всех главных ролей в трагедиях Расина, вплоть до «Федры», которую автор разучил с ней строчка за строчкой, как в свое время роль Андромахи с Дюпарк.

Шаммеле заменила Дюпарк не только на сцене Бургундского отеля, но и в сердце Расина. Справедливости ради надо сказать, что до этой связи Шаммеле вела довольно бурную жизнь.

Госпожа де Севинье{39} взяла на себя труд хотя бы частично просветить нас на этот счет. Шаммеле побывала любовницей ее сына Шарля де Севинье, поэтому писательница в шутку называла ее «своей невесткой». Рассказывая о ней и ее связи с сыном, она писала госпоже де Гриньян:

«Сверх того, еще одна актрисочка, а с ней — супруги Депрео и Расины. Ужины проходят прелестно, то есть это просто черт знает что такое». Но маркиза восхищалась ею как актрисой. Увидев ее в роли Роксаны в «Баязете», она писала: «Моя невестка показалась мне самой чудесной актрисой, какую я когда-либо видела; она превосходит дез Ойе на сто голов… Вблизи она дурнушка, но когда декламирует стихи, она восхитительна».

Именно маркиза, хранившая верность старику Корнелю, сообщает нам, что Расин писал свои трагедии для Шаммеле, «а не для грядущих веков», в чем она глубоко заблуждалась.

Связь с Шарлем де Севинье была лишь мимолетным увлечением; отношения же с Расином превратились (по меньшей мере для поэта) в великую страсть, не прекращавшуюся до самого ее ухода из театра.

На смену Расину пришел господин де Тоннер. В 1689 году актрисе было сорок пять лет, и госпожа де Севинье писала:

«[Под дорожные рассказы] Шаммеле о ее маневрах с целью сохранить всех своих любовников, без ущерба для ролей Аталиды, Береники и Федры, пять лье{40} пролетели незаметно».

Обиженный Расин отомстил ей такой эпиграммой (впоследствии ее приписывали Депрео):

Из шестерых любовников Манон

Никто не ревновал ее друг к другу.

Она принадлежала всем по кругу,

Включая мужа. Но, прознав, что он

Стал бегать за служанкой Габриэллой

И что вот-вот впадет он с нею в грех,

Все шестеро вскричали: «Очумелый,

Одумайся! Ты заразишь нас всех».[10]

Десятью годами позже, когда она была при смерти, кюре из Отейя с величайшим трудом добился от нее необходимого отречения от ремесла: «…она считала славным для себя умереть актрисой». Впрочем, в конце концов она подчинилась. На следующий же день после ее смерти Расин, уже двадцать лет как оставивший театр и вернувшийся в лоно Пор-Рояля своего детства, написал своему сыну, что «Шаммеле умерла в благостном настроении, отрекшись от театра, глубоко раскаиваясь за свою прошлую жизнь, но главное, будучи сильно огорчена тем, что умирает». Из уважения к Расину хотелось бы, чтобы он не писал таких жестоких слов о своей бывшей возлюбленной, актрисе, посвятившей ему свой талант.

Хотя в том, что касалось трагедий, Бургундскому отелю не было равных, с комедиями дело обстояло иначе. Он не мог соперничать с Пале-Роялем, где царили Мольер, его труппа, его пьесы и давние традиции комических представлений. Однако на улице Моконсей после трагедии — «главной пьесы» — всегда представляли комедию. Таким образом, в Бургундском отеле имелись комические актеры, к которым относился Шаммеле, а самым прославленным из них был Бельрош, более известный под своим настоящим именем — Раймон Пуассон, основатель большой династии комиков.

Будучи довольно долго странствующим актером, он в 1659 году, благодаря покровительству Кольберов, возглавил труппу, сопровождавшую Людовика XIV во время поездок по стране, и получал щедрое вознаграждение. Вскоре после того он вместе с женой, тоже актрисой, поступил в Бургундский отель. В музее «Ла Скала» в Милане есть его бюст в роли Криспена — этот образ создал он сам. Хитрый слуга, продувная бестия, всегда готовый устроить любовные делишки своего хозяина за приличное вознаграждение, персонаж многих комедий Реньяра и Лесажа,{41} вышел из-под пера Скаррона в пьесе «Саламанкский школяр, или Великодушные враги», поставленной в 1654 году в театре Марэ. Он носит неизменный традиционный костюм, позаимствованный у испанцев: круглая шляпа, белое жабо, черный куцый камзол, широкий пояс из желтой кожи с большой медной пряжкой, черный плащ и сапоги с набедренниками.

Остроумие и задор Раймона Пуассона ввели в моду новый тип Криспена; все популярные авторы принялись плодить Криспенов, как когда-то, двадцатью годами раньше, выстраивали целый ряд Жоделе; Шаппюзо, де Вилье, Донно де Визе, Отрош, Шаммеле, Монфлери-сын, Ла Тюильри и сам Раймон Пуассон (ибо он был актером-драматургом, и его «Баскский поэт» и «Барон Скареда» пользовались большим успехом) выводили на сцену Криспена. Но поскольку почти все эти комедийки были одноактными, он сам называл себя в шутку «одной пятой доли автора». Кстати, Раймон Пуассон играл и Жоделе во время повторных постановок старых комедий Скаррона. Сам Мольер, хоть он и принадлежал к соперничающей труппе, ценил его игру и, как говорят, «отдал бы все на свете, чтобы обладать естественностью этого великого актера».

Раймон Пуассон сделал прекрасную карьеру в Бургундском отеле, продолжив ее затем в «Комеди Франсез». Ловкий и упорный проситель, он получал солидный приварок к своему актерскому жалованью, беспрестанно докучая своим покровителям — высокопоставленным особам, которым он посвящал свои комедии, и самому королю, которого он забрасывал рифмованными прошениями и мадригалами, всегда бесстыдно при этом уточняя, что его похвалы небескорыстны. Однако его остроумие и талант скрашивали дерзость его ходатайств, которые обычно благосклонно принимали. В Раймоне Пуассоне было что-то от Криспена. Когда Людовик XIV раскошеливался, герцогам и министрам оставалось только последовать его примеру…

Таковы были ведущие актеры в каждом амплуа, которые на протяжении полувека составляли славу Бургундского отеля и приучили парижскую публику знать и любить французский классический театр в его первозданной свежести.

Осенью 1680 года труппа прекратила свою деятельность, уступив Бургундский отель итальянцам и войдя в полном составе, на условиях, о которых мы скажем ниже, в недавно созданную «Комеди Франсез».

Глава третья Королевская труппа в Марэ (1634–1673)

В 1629 году, том самом, когда труппа Робера Герена окончательно обосновалась в Бургундском отеле, в Париж прибыла новая группа странствующих комедиантов. Она держала путь из Руана, где ее руководитель получил от тогда еще неизвестного поэта, адвоката по профессии, рукопись комедии под заглавием «Мелита». Автором был Пьер Корнель, главой труппы — Мондори. На пятнадцать лет эти два имени объединятся в ореоле театральной славы.

Кто же такой Мондори, настоящее имя которого — Гильом Дегильбер? Сын ножовщика из Тьера, он был еще одним из учеников, воспитанных старым Валлераном Леконтом, рядом с которым он находился с 1612 года, получая половину пая — не разбежишься. Какое-то время он входил в труппу принца Оранского вместе с Ленуаром, потом, в 1624 году, вместе с супругами Вилье и Бопре образовал собственную труппу и уехал с ней в провинцию. В какой-то другой труппе он повстречал своего старого друга Ленуара и вместе с ней прибыл в Париж — единственный город, суливший комедиантам славу и богатство.

Труппа обосновалась в зале для игры в мяч в тупике Берто (теперь это дом 37 по улице Бобур) и играла «Мелиту».

«Успех был поразительным, — писал позже Корнель. — Он привел в Париж новую труппу актеров, несмотря на достоинства той, что по праву могла оставаться единственной (королевской труппы); он сравнялся со всем, что до сих пор было создано самого прекрасного, и даровал мне известность».

Этот первый успех разделили поэт и актер.

Разумеется, обосновавшись в тупике Берто, Мондори и Ленуар и думать не думали о членах Братства Страстей Господних; но те о них не забыли и, по своему обыкновению, потребовали, в силу своей привилегии, компенсацию в три экю за каждое из 135 данных представлений. Как обычно, актеры подчинились только после того, как суд Шатле вынес приговор.

В 1631 году труппа Мондори за плату в двенадцать ливров в день разместилась в новом зале для игры в мяч под вывеской «Сфера», на Старой улице Тампль. Верно, плата показалась слишком высока, и бродячая труппа переехала снова, заняв игорный дом «Фонтан» на улице Мишеля Леконта. Наверное, туда начали стекаться толпы, поскольку местные жители стали жаловаться на множество «карет и лошадей, которые там встречались», загромождая узкие улочки квартала Марэ. Дело передали в парламент, о его решении ничего не известно. С уверенностью можно сказать лишь о том, что в начале 1634 года Мондори переехал в очередной раз и снял — теперь уже на пять лет — зал для игры в мяч под вывеской «Марэ» (теперь это дом 90 по Старой улице Тампль).

Зал был большой и красивый, однако плата за него — слишком высока, новому театру ее было не потянуть: 3 тысячи ливров, тогда как аренда Бургундского отеля стоила от 2 тысяч до 2400 ливров. Однако комедианты заключили долгосрочный арендный договор — на пять лет, что говорит о их твердом намерении окончательно остаться в Париже. Столица получила еще одну театральную сцену — театр Марэ. В труппе было восемь актеров: Вилье, Болье, Жоделе и его брат Лэспи, а также две-три актрисы, в том числе жены Ленуара и Вилье. Жена Мондори в виде исключения не выходила на сцену; он сам говорил, что это «невинное создание, которое днюет и ночует в церквях».

Поставщиком репертуара для новой труппы был Корнель. После «Мелиты» сыграли «Клитандра», «Вдову», «Галерею суда», «Служанку» и «Королевскую площадь», эти комедии забавляли народ, поскольку действие разворачивалось в точно обозначенных кварталах Парижа. Злые языки спрашивали у Мондори, не появятся ли вскоре на афишах кладбище Сен-Жан, фонтан «Самаритянка» и Большая Бойня. Но тот, заручившись протекцией графа де Белена, любовника жены Вилье, а вскоре и самого кардинала Ришелье, не обращал внимания на насмешки и взвешивал на руке кошелек со сборами, который с каждым днем становился все тяжелее. Фортуна была к нему благосклонна; публику радовала возможность выбирать между двумя театрами и двумя репертуарами. Как и королевскую труппу, труппу Марэ даже вызывали «на дом». На свадьбе герцога де Лавалетта она играла в Арсенале «Мелиту», мода на которую не проходила. Мондори со товарищи стали «королевской труппой Марэ»; с 1635 года они получали содержание в шесть тысяч ливров — вполовину меньше, чем «единственная королевская труппа» из Бургундского отеля, но все же неплохие деньги.

Бывшие бродячие актеры стали официальным парижским учреждением, стабильным и процветающим, пользующимся покровительством короля и его щедротами.

Разумеется, королевская труппа встревожилась и всполошилась из-за успехов нежданной конкурентки. Бельроз не сидел сложа руки. Ловкий интриган, он добился от короля распоряжения о том, чтобы четыре актера Мондори — Ленуар с женой, Жоделе и Лэспи перешли в Бургундский отель. «Газетта» пишет:

«После пополнения старой труппы, 10-го числа сего месяца Бургунский отель показался чересчур мал для нахлынувшей публики, когда представляли „Наказанного обманщика“ господина Скюдери; тем временем Мондори (не впадая в отчаяние по поводу спасения своей небольшой республики) старается восстановить ее из руин, не вызывая сомнений в своей ловкости, проявленной в прошлом».

Эта официальная заметка в «Газетте» Ренодо — самая первая информация о театре, опубликованная во французской прессе.

Бедняга Мондори не знал, как ему быть. У него забрали четырех лучших актеров из труппы, в которой всего-то было одиннадцать человек Удар Бельроза мог оказаться смертельным. Еще один актер, Франсуа Метивье, отец мадемуазель Ленуар, с досады окончательно ушел со сцены. Директор театра Марэ оказался неспособен давать представления. Возможно, в поддержке и ободрении у него недостатка не было. Кардинал Ришелье, считавший, что второй театр в Париже не лишний, пришел к нему на помощь, поскольку «горячо любил» Мондори; он тотчас пожаловал 500 экю ему лично и еще 300 экю всей труппе, чтобы внести арендную плату. Благодарный актер послал ему прекрасную оду, исполненную похвал, в которой было не менее двухсот стихов — по правде говоря, довольно пошлых. Со своей стороны, Корнель, которому не хотелось, чтобы театр, где он познал славу, прекратил свое существование, вставил в латинскую элегию, адресованную архиепископу Руана, в знак признательности исполнителю своих пьес такие строки:

«Если произведение несовершенно, Росций его подправит. Усилит слабые места, всем своим существом способствует успеху, и так мои стихи обретают свой пыл и изящество».

Все это было хорошо, но Мондори нужно было восстановить свои сильно пошатнувшиеся дела. 18 декабря 1634 года он в последний раз сыграл «Софонисбу» Мерэ со своей прежней труппой, которая собралась по такому случаю в полном составе. Мондори энергично взялся за воссоздание труппы: добился от Ришелье, чтобы король перевел в театр Марэ из Бургундского отеля, где актеров уже было слишком много, чету Бошато. Хорошее приобретение. Но этого было недостаточно. Мондори спешно ангажировал Пьера Реньо Пти-Жана по прозвищу Ла Рок — бывшего члена труппы, который покинул ее еще до переезда в Марэ и однажды станет ее блестящим директором, Андре Барона-отца, дебютировавшего в Париже, и Бельмора, комика, игравшего капитана Матамора, взамен Жоделе. Мондори хватило двух недель, даже меньше, чтобы воссоздать свою команду, которую вскоре пополнит знаменитая Бопре. 31 декабря 1634 года тревоги улеглись, и театр Марэ вновь раскрыл свои двери.

Публику не пришлось туда заманивать, и для театра Марэ началась особенно славная и яркая эпоха его истории. После «Смерти Цезаря» Скюдери, где Мондори играл Брута, «Марка Антония» Мерэ, «Насмешника» Марешаля верный Корнель, заставлявший Бельроза и весь Бургундский отель лопаться от зависти, отдал туда «Медею», а затем «Комическую иллюзию» — барочную комедию в совершенно новом роде. Затем настал черед «Марианны» Тристана Лермита — это был триумф, и Мондори в роли Ирода вызвал бурю аплодисментов. Корнель подчеркивал его «совершенство», а Тальман де Рео писал:

«Чтобы показать, как велико его искусство, он попросил рассудительных и сведущих людей посмотреть „Марианну“ четыре раза кряду. Каждый раз они замечали что-то новое; по правде говоря, это был его шедевр, у него лучше получался герой, чем любовник».

Мондори стал первым трагиком в Париже. Сам Бельроз был вынужден склониться перед силой его искусства.

В декабре 1636-го или в январе 1637 года произошло еще одно событие. Корнель, теперь уже в расцвете своего гения, поставил в Марэ «Сида». Пьеса, как мы знаем, возбудила писательскую зависть в кардинале Ришелье и породила громкий спор в юной Французской академии.

Множились памфлеты «за» или «против» нового шедевра; публика волновалась и спорила; огонь, полыхавший в груди Родриго, воспламенил весь Париж. Еще никогда театральная пьеса не вызывала столько шума. У дверей театра была давка.

«У наших дверей собралась столь большая толпа, — писал Мондори Бальзаку, — а наш театр оказался столь невелик, что дальние его закоулки, ранее отводившиеся пажам, были с радостью заняты „голубыми лентами“, а сцену обыкновенно украшали кресты рыцарей ордена».{42}

Естественно, Родриго играл Мондори, его партнершей была мадемуазель Вилье в роли Химены. Гез де Бальзак, оракул будуаров и парадных спален, провозгласил, что актер благодаря своему таланту стал «вторым отцом» Сида, и, будучи другом Мондори, заявил, что «заслужить любовь господина де Мондори значит быть в фаворе у тысячи королей». Короче, и для автора, и для исполнителя пробил звездный час. Враги Корнеля писали ядовитые строки:

«Ловкость актеров, умеющих и представить пьесу, и хорошо преподнести ее разными чужеродными способами, в которых господин де Мондори знает толк так же хорошо, как и в своем ремесле, стали самыми яркими украшениями „Сида“ и главной причиной его ложной репутации».

Но все было напрасно. Восторженная публика одинаково чествовала поэта и актера.

Увы! Столько усилий, увенчавшихся заслуженным триумфом, до срока подкосили Мондори: ему было лишь немного за сорок, когда в августе 1637 года, на представлении «Марианны», в сцене проклятий Ирода, которую он вел «всем нутром», сильно напрягая голос, у него «отнялся язык». Паралич сломал карьеру Мондори; несмотря на мужественную, но напрасную попытку вновь выйти на сцену во время карнавала 1638 года, ему пришлось покинуть ее навсегда. Ришелье сделал его отставку более приятной, назначив пенсию в две тысячи ливров.

Театр — поле бесконечного сражения; как на войне, если командир убит, другой должен выйти вперед и заменить его; таким человеком стал Вилье, который, с согласия своих товарищей, отныне управлял судьбой театра Марэ. Он продлил арендный договор еще на пять лет. Взамен Ленуара, умершего вскоре после ухода Мондори, Вилье весьма удачно ангажировал молодого актера Флоридора — превосходного трагика, которому отныне отдавали главные роли в новых трагедиях Корнеля. «Гораций», «Цинна», «Полиевкт», «Смерть Помпея» и «Лжец» позволят театру Марэ продолжать восхождение к успеху, блеск которого еще несколько лет затмевал соперничающую труппу из Бургундского отеля. Вскоре после свадьбы Андре Барона его жена, которую называли Баронессой, тоже бывшая ученица Валлерана Леконта, поступила в труппу Марэ. Труппа, разросшаяся до тринадцати человек, могла теперь осилить любой репертуар — и старый, и новый.

Увы, процветание актеров из Марэ, хоть современники и называли их «малыми» в противоположность «великим актерам» из Бургундского отеля, в очередной раз распалило алчность Бельроза. Бургундскому отелю тогда было некем похвастаться, и он поблек в сравнении с Марэ. Как и в 1634 году, Бельроз обратился прямо к королю и без труда добился перевода на улицу Моконсей шестерых актеров — Вилье, Бошато, Барона и их жен. В очередной раз труппа из Марэ обезлюдела, сократившись до пяти актеров и двух актрис, к тому же она была обезглавлена, лишившись своего директора.

Скипетр, выпавший из рук Вилье, подобрал Флоридор. Он худо-бедно пополнил свою команду несколькими посредственными актерами. Однако он не терял веры в будущее, хотя Бельроз отнял у него лучших товарищей, у него все еще оставался главный козырь — Корнель, верный Марэ, несмотря на все его злоключения. Очень скоро Флоридор стал его близким другом. Но очередной удар, на сей раз нанесенный судьбой, разрушил все его надежды: 15 января 1644 года в театре вспыхнул пожар, и все его деревянные конструкции обратились в пепел. Это несчастье сразило и актеров, которые лишились всех декораций и всех костюмов — своего единственного богатства, и владельцев зала для игры в мяч, обвинивших за причиненный ущерб комедиантов и собиравшихся подать на них в суд. Вмешались общие друзья, чтобы подыскать такие условия сделки, которые устроили бы обе стороны (о чем подробно рассказывает Дейеркауф-Гольсбор в великолепной «Истории театра Марэ», где в изобилии приводятся ранее не публиковавшиеся архивные документы). Сделка была заключена 31 марта.

Владельцы согласились подождать с оплатой аренды вплоть до восстановления зала, но в обмен на арендный договор сроком еще на пять лет актеры должны будут уплатить 10,5 тысячи турских ливров (около 7,5 тысячи евро) за восстановление всех разрушенных построек — театрального зала и прилегающих помещений. На это ушла большая часть их сбережений (последние несколько лет они делали хорошие сборы). Флоридор, как мог, подгонял рабочих; каждый день он являлся на стройку, надоедал плотникам и столярам. Прошло всего десять месяцев, и зал был восстановлен, он стал больше и красивее, чем прежде, богаче украшен, с двумя ярусами из восемнадцати лож в каждом, над которыми возвышался «раек», с просторным амфитеатром в глубине зала, с двойной сценой, шире и выше прежней, с наклонным полом, чтобы спектакль было лучше видно из партера, и, наконец, с десятью удобными гримерками для актеров — неслыханная роскошь по тем временам.

В целом длина зала составляла около 38 метров, что намного превосходило размеры обычных залов для игры в мяч. Он вмещал до полутора тысяч зрителей.

В октябре 1644 года новый театр Марэ открылся постановками «Продолжения лжеца» и «Родогуны». Для любителей комедии Скаррон и д'Увиль{43} написали серию «Жоделе», в которой блистал знаменитый комик. Благодаря энергии Флоридора и самопожертвованию актеров их положение, сильно подорванное пожаром, восстановилось в самые краткие сроки.

Казалось, театр Марэ вступил в новую эру процветания, но тут на него обрушилось очередное несчастье. В начале 1647 года Флоридор перешел в «Бургундский отель» на условиях, о которых мы говорили выше. Это не было дезертирством, как многим показалось, поскольку он исполнял приказ короля; на самом деле это был новый выпад Бельроза, по-прежнему завидовавшего успеху театра Марэ. Тот лишился не только своего директора и лучшего трагика, но и его жены, которая последовала за ним на улицу Моконсей, а главное — новых пьес его друга Корнеля. «Гераклия» сыграют уже в Бургундском отеле. Для Марэ это была ужасная катастрофа, и на сей раз он уже не возродится как трагический театр. Бельроз торжествовал: наконец-то он сразил соперника, дела которого шли лучше его собственных.