5. ИСТОРИЯ ЛУННЫХ КАРТ

Ж. Ф. Родионова

5.1. Введение

Луна — уникальный космический объект: это единственное небесное тело, детали поверхности которого различимы для невооруженного глаза. Поэтому люди присматривались к лунной поверхности задолго до изобретения телескопа. В полнолуние на диске нашего естественного спутника можно легко различить темные пятна, природа которых не всегда была понятной. Грубую карту Луны могли бы составить даже древние греки или шумеры. Да что там шумеры, ее мог бы изобразить на стене своей пещеры кроманьонец десятки тысяч лет назад. Возможно, он пытался это сделать, но мы таких рисунков пока не нашли. Старейшему из дошедших до нас рисунков Луны всего четыре столетия.

Исходным материалом для отображения рельефа лунной поверхности на современных картах служат фотографии, полученные наземными телескопами, а также автоматическими и пилотируемыми космическими аппаратами. Причем следует иметь в виду, что одна фотография какого‑либо участка поверхности не может передать все особенности данного региона, поскольку вид лунной поверхности на снимках в значительной степени меняется при изменении условий освещения. В лучших фотографических атласах видимой стороны Луны обычно приводится несколько фотографий каждого района, полученных при разной высоте Солнца над горизонтом: косые лучи подчеркивают рельеф, отвесные — выделяют различия цвета и яркости. Для обратной стороны Луны пока нет таких подробных атласов.

Начинающие астрономы любят рассматривать Луну в период первой четверти, когда хорошо видна область близ терминатора: падающие на поверхность под небольшим углом солнечные лучи создают длинные тени, которые четко выделяют даже невысокие формы рельефа. В период же полнолуния диск Луны становится маловыразительным. Но для опытного астронома этот период тоже очень интересен: при отвесно падающих солнечных лучах хорошо видны темные участки поверхности, неоднородности отражательной способности (альбедо) внутри морей и светлые лучевые системы у кратеров, которые не удается заметить при косом освещении.

На поверхности Луны выделено 14 типов образований, которые составляют систему лунной номенклатуры и служат основой для лунной топонимики. В табл. 5.1 приведены формы рельефа, встречающиеся на современных картах Луны.

Таблица 5.1

Формы рельефа, встречающиеся на Луне

| Форма рельефа рус. | Форма рельефа лат. | Определение |

| Болото | Palus | Пониженная область, менее темная, чем море |

| Борозда | Rima | Длинная, узкая, неглубокая линейная депрессия |

| Гора | Mons | Крупная возвышенность |

| Гряда | Dorsum | Линейная возвышенность неправильной формы |

| Долина | Vallis | Извилистая ложбина |

| Залив | Sinus | Часть моря, вдающаяся в материк |

| Кратер | Crater | Кольцевая депрессия, окруженная валом |

| Море | Mare | Темная пониженная область |

| Мыс | Promontorium | Часть материка, вдающаяся в море |

| Озеро | Lacus | Темная пониженная область меньших размеров |

| Океан | Oceanus | Обширная темная пониженная область |

| Равнина | Planitia | Ровная низменная область |

| Сброс | Rupes | Уступо- или обрывообразная форма |

| Цепочка | Catena | Цепочка кратеров |

На Луне принято выделять области двух типов: светлые — материковые, занимающие 83 % площади лунного шара, и темные — морские, составляющие 17 %. Материки отличаются более высокой отражательной способностью, наличием значительных неровностей и множеством кратеров разных размеров и степени сохранности вала. Моря — относительно ровные темные области с меньшим количеством кратеров; они лежат ниже уровня материковой поверхности. Например, Море Дождей расположено на 3 км ниже, а Море Влажности — на 2 км ниже окружающей местности. Морские области распределены по поверхности весьма неравномерно: на видимом с Земли полушарии они занимают 31 % площади, а на обратном — около 3 %. В северном полушарии моря занимают вдвое большую площадь, чем в южном. Внутри морей можно также видеть более темные и более светлые участки. Например, окраинные части Моря Ясности выглядят темнее его центральной области. При низком положении Солнца в морях можно видеть невысокие протяженные формы рельефа шириной в несколько километров — складчатые жилы. Моря сложены базальтовыми лавами, и складчатые жилы обычно отмечают области наложения более поздних потоков на ранее существовавшие лавовые излияния.

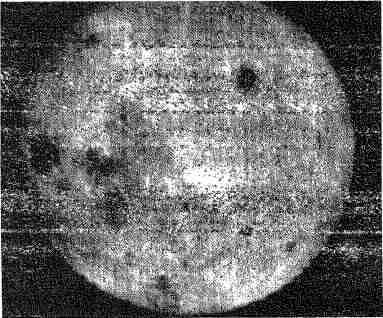

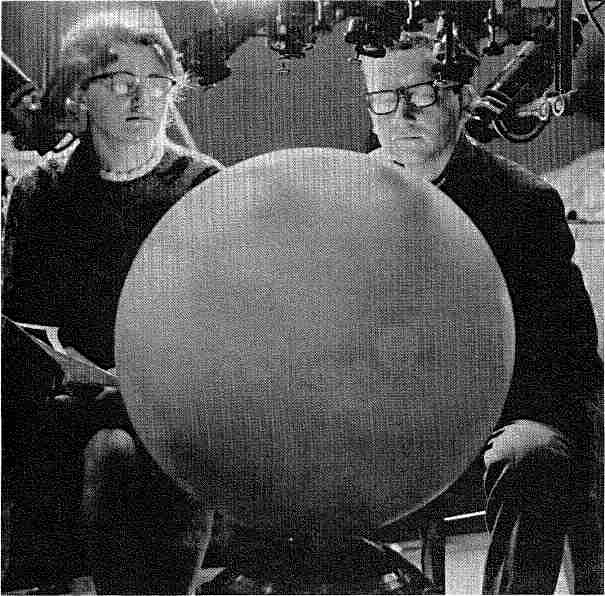

Рис. 5.1. Простейшая фотокарта Луны. Эти детали поверхности видны даже в бинокль.

Названия морям дал итальянский астроном Джованни Баттиста Риччоли (1598–1671), по зарисовкам которого Франческо Гримальди (1618–1663) выгравировал карту в 1647 г. Посмотрев на карту, можно заметить, что названия морей распределены не случайно. В восточной части видимого полушария расположены Море Ясности, Море Спокойствия, Море Изобилия, Море Нектара, тогда как в западной — Океан Бурь, Море Дождей, Море Облаков, Море Влажности. В середине XVII в. считали, что погода на Земле меняется в зависимости от фаз Луны. Как видно из названий морей, Луна в первой четверти, когда видна восточная часть ее диска, служит предвестником ясной погоды, а в последней четверти — ненастной. Такая зависимость не очевидна, однако можно проверить, существует ли эта связь, если в течение года записывать данные о погоде и о видимости Луны в разных фазах. Вполне возможно, что связь обнаружится: в Европе погода приходит с запада, поэтому если после захода Солнца вы видите Луну в первой четверти (Море Ясности, Море Спокойствия, Море Изобилия…), то западный горизонт чист и завтра можно ожидать ясной погоды.

Список названий лунных морей, озер и заливов приведен в табл. 5.2. Названия, координаты и размеры всех подобных образований на Луне даны в Приложении. Полный список наименованных образований можно найти на сайте planetarynames.wr.usgs.gov. Обычно на картах используют латинские наименования. На наших картах мы даем современную русскую версию названий.

Горы на Луне названы такими же именами, как и на Земле. Вокруг Моря Дождей расположены Альпы, Кавказ, Апеннины, Карпаты, Юра. Море Нектара окружено горами Алтай и Пиренеи. Горы Кордильеры и горы Рука окружают Море Восточное. Самые высокие горы на Луне, по — видимому, Апеннины: высота отдельных хребтов достигает там 5,6 км над поверхностью соседнего Моря Дождей. Горы Юра возвышаются над Заливом Радуги на 5 км, в то время как в Карпатах лишь отдельные горки достигают высоты 2 км над окружающей местностью.

Преобладающая форма рельефа Луны — кратеры. Признаком относительной молодости кратера служит четкий, хорошо сохранившийся вал. Чем старше кратер, тем сильнее разрушен его вал. На дне крупных кратеров, таких как Коперник и Аристарх, часто видна центральная горка, а также террасы на внутренних склонах вала. Но чем старше кратер, тем реже встречаются горки и террасы. Особую группу представляют кратеры с лучевыми системами, состоящими из длинных светлых полос, радиально исходящих от вала кратера. Лучи можно видеть не всегда, а лишь при определенных условиях освещения поверхности. Лучше всего лучевые системы видны в полнолуние. При других фазах Луны они менее заметны, а в областях, близких к терминатору, не наблюдаются вовсе. Лучи расходятся как от крупных кратеров, таких как Тихо диаметром 87 км, так и от небольших, но обязательно молодых. На Луне зафиксировано несколько десятков кратеров с лучевыми системами.

Таблица 5.2

Названия морей, заливов, озер и болот на видимой стороне Луны

| Рус. название | Лат. название | Рус. название | Лат. название |

| Океан Бурь | Oceanus Procellarum | Залив Славы | Sinus Honoris |

| Море Дождей | Mare Imbrium | Залив Лунника | Sinus Lunicus |

| Море Спокойствия | Mare Tranquillitatis | Залив Успеха | Sinus Successus |

| Море Островов | Mare Insularum | Залив Верности | Sinus Fidei |

| Море Холода | Mare Frigoris | Залив Согласия | Sinus Concordiae |

| Море Изобилия | Mare Fecunditatis | Залив Суровости | Sinus Asperitatis |

| Море Ясности | Mare Serenitatis | Озеро Вечности | Lacus Temporis |

| Море Облаков | Mare Nubium | Озеро Сновидений | Lacus Somniorum |

| Море Кризисов | Mare Crisium | Озеро Весны | Lacus Veris |

| Море Влажности | Mare Humorum | Озеро Смерти | Lacus Mortis |

| Море Смита | Mare Smythii | Озеро Превосходства | Lacus Excellentiae |

| Море Пены | Mare Spumans | Озеро Благоговения | Lacus Timoris |

| Море Змеи | Mare Anguis | Озеро Печали | Lacus Doloris |

| Море Нектара | Mare Nectaris | Озеро Радости | Lacus Gaudii |

| Море Познанное | Mare Cognitum | Озеро Счастья | Lacus Felicitatis |

| Море Краевое | Mare Marginis | Озеро Нежности | Lacus Lenitatis |

| Море Паров | Mare Vaporum | Озеро Надежды | Lacus Spei |

| Море Волн | Mare Undarum | Озеро Ненависти | Lacus Odii |

| Море Гумбольдта | Mare Humboldtianum | Озеро Настойчивости | Lacus Perseverantiae |

| Залив Центральный | Sinus Medii | Озеро Зимы | Lacus Hiemalis |

| Залив Росы | Sinus Roris | Болото Гниения | Palus Putredinis |

| Залив Зноя | Sinus Aestuum | Болото Сонное | Palus Somnii |

| Залив Радуги | Sinus Iridum | Болото Эпидемий | Palus Epidemiarum |

| Залив Любви | Sinus Amoris |

Долины — это отчетливо выраженные обособленные впадины шириной несколько километров и протяженностью десятки и сотни километров. Они встречаются на склонах обширных горных областей — например, Альпийская долина, — а также в материковых районах: например, долина Рейта. Более узкие, длинные, но не обрывистые ложбины, сохраняющие на всем протяжении одинаковую ширину, называют бороздами: например, борозды Сирсалиса. Они часто тянутся на сотни километров вне зависимости от рельефа поверхности. Обрывистые разломы называют трещинами. В морях иногда встречаются уступы — типичные сбросы; например, в Море Облаков известен уступ Прямая Стена. На обратной стороне Луны особое внимание привлекают очень крупные кольцевые структуры диаметром более 300 км, названные бассейнами. Крупнейшие из них, такие как Море Восточное, Герцшпрунг, Аполлон, Королев, Море Москвы и другие, имеют помимо внешнего вала еще и внутренний, диаметр которого, как правило, вдвое меньше внешнего. Иногда внутренние кольца сильно разрушены. Любопытно, что некоторые крупные бассейны обратной стороны Луны являются антиподами морей видимой стороны. Например, Королев — антипод Моря Изобилия, а Герцшпрунг — антипод Моря Спокойствия. К северо — востоку от Моря Восточного радиально отходят гигантские цепочки кратеров, простирающиеся на расстояния до тысячи километров. Диаметр кратеров, входящих в эти цепочки, в среднем составляет от 10 до 20 км. Три самые протяженные цепочки получили названия ГДЛ (Газодинамическая лаборатория), ГИРД (Группа изучения реактивного движения) и РНИИ (Реактивный научно — исследовательский институт). Эти три научные организации внесли основной вклад в развитие ракетостроения в нашей стране. На современных картах эти цепочки называются по близлежащему кратеру, но в скобках приводятся и старые названия, например «Цепочка Лейшнера (ГДЛ)».

Кратеры, отдельные горные вершины, пики, мысы, а также гряды называют (посмертно) именами астрономов и выдающихся ученых других специальностей. Исключением стали 12 кратеров, названных в честь живущих космонавтов и астронавтов. Все предложенные наименования утверждает Международный астрономический союз. Общее правило планетной номенклатуры — не использовать имена политических и религиозных деятелей, полководцев и философов XIX, XX и XXI вв.

5.2. Представления о Луне до изобретения телескопа

Еще в IV в. до н. э. Анаксагор и Демокрит предполагали, что на Луне есть горы и долины. Знаменитый античный биограф, историк и философ Плутарх (I‑II вв. н. э.) в трактате «О лице, видимом на диске Луны» пытался определить расстояние до Луны, объяснить причины изменения фаз, характер движения и природу спутника Земли. Плутарх был прав, утверждая, что Луна светит отраженным светом Солнца, но он ошибочно считал, что темные пятна на лике Луны — это тени, отбрасываемые лунными горами. Альхазен (965-1039) указывал на ошибочность представлений Плутарха, объясняя, что тени от неровностей лунной поверхности не могут оставаться постоянными. Причину различной яркости участков лунной поверхности он видел в различной плотности слагающих ее пород. Его труд «О природе пятен на диске Луны» был обнаружен в Александрии и опубликован лишь в XX в. в Германии. Похожую причину различий светлых и темных участков лунной поверхности приводит Данте Алигьери (1265–1321) в «Божественной комедии» (Рай, песнь вторая):

Но, что, скажите, означают пятна

На этом теле, вид которых нам

О Каине дает твердить превратно?

...

Я вижу этой разности причину

В том, скважен ли иль плотен сам предмет.

(Пер. М. Лозинского)

В эпоху Возрождения было немало предположений о природе Луны. Например, Леонардо да Винчи (1452–1519) считал, что водными пространствами являются светлые участки, а суша выглядит более темной: «Здесь сделано будет заключение, что то, что светит у Луны, есть вода, подобная воде наших морей и так же разлитая; и что то, что у нее не светит, суть острова и суша» (Леонардо да Винчи, 1999, с. 228). Леонардо не только наблюдал Луну, но и зарисовывал ее: «Если подвергнешь наблюдению подробности лунных пятен, то зачастую найдешь меж ними большую разницу, и в этом я сам убедился, рисуя их. И происходит это от облаков, которые поднимаются из вод луны, расстилаясь между солнцем и этой водой и тенью своей похищая у этой воды лучи солнца, почему вода эта оказывается в темноте, лишенная возможности отражать солнце» (там же, с. 231). Правда, дошедшие до нас рисунки Леонардо демонстрируют Луну не вполне разборчиво (см. рис. 2.2). Зато о причине пепельного света Луны он высказал верное суждение.

Великий английский естествоиспытатель Вильям Гильберт (1544–1603) разделял мнение Леонардо и называл темные участки Луны островами. В 1603 г. он составил карту поверхности Луны, отметив на ней темные участки (рис. 5.2). Обычно считается, что эта карта была составлена без применения телескопа, изобретенного в 1608–1609 гг., но некоторые сомнения остаются, поскольку карта была опубликована лишь через много лет после смерти Гильберта, в 1650 г. По — видимому, на ней была сделана первая попытка присвоить наименования лунным объектам. Если мы посмотрим на карту Гилберта и на названия отдельных объектов, то увидим, что их ориентировка соответствует наблюдению невооруженным глазом или в галилеев телескоп: север — наверху. Стороны света на диске Луны соответствуют их положению на земном небосводе: у Гильберта Большая страна Восточная (Regio magna Orientalis) отождествляется с современным Морем Дождей, находящимся к западу от центрального меридиана, а Большая страна Западная (Regio magna Occidentalis) лежит на месте Моря Ясности, расположенного к востоку от центрального меридиана. Эта традиция расположения сторон горизонта на карте Луны сохранялась до XX в. и прервалась только в преддверии экспедиций на Луну. Теперь на лунных картах восток и запад имеют тот же смысл, что и на картах Земли, — теперь картографы рассуждают не с точки зрения земного наблюдателя, а с точки зрения лунянина, для которого Солнце тоже должно восходить на востоке.

Рис. 5.2. Примерно так видит Луну здоровый невооруженный глаз человека (слева; для точного воспроизведения углового размера деталей рисунок следует рассматривать с расстояния 5 м). Поэтому наблюдатели дотелескопической эпохи смогли составить лишь грубые карты Луны, например, такие, как эта (справа), по — видимому, нарисованная Вильямом Гильбертом, тем самым, который доказал, что Земля — гигантский магнит.

В табл. 3 дано сопоставление названий на карте Гилберта с деталями современной карты, в основном выполненное московским астрономом Евгением Карловичем Страутом. На карте Гильберта изображены также два безымянных острова. Тот, что на севере, занимает область между Морем Холода и Заливом Росы, а маленький остров у западного лимба попадает на южную оконечность Моря Изобилия.

Таблица 5.3

Названия на карте Гильберта и соответствующие им детали на современной карте

| Карта Гильберта | Современная карта Луны |

| Insula Borealis (Остров Северный) | Часть Моря Холода |

| Promontorium Boreale (Северный выступ) | Область кратера Платон |

| Britannia (Британия) | Море Кризисов |

| Regio magna Orientalis (Большая страна Восточная) | Море Дождей |

| Regio magna Occidentalis (Большая страна Западная) | Море Ясности |

| Insula longa (Остров Длинный) | Продолжение Моря Холода в Океане Бурь |

| Mare medilunarium (Море Среднелунное) | Апеннины |

| Insula medilunarium (Остров Среднелунный) Sinus Magnus (Залив Большой) | Залив Центральный Между Морем Изобилия и Морем Нектара |

| C[aput] Bicke (Мыс Bicke[3]) C[aput] Longum (Мыс Длинный) | Южная оконечность Моря Изобилия Южная оконечность Моря Нектара |

| Continens Meridionalis (Континент Южный) | Океан Бурь и Море Облаков |

| Sinus Orientalis (Залив Восточный) | Между морем Влажности и Океаном Бурь |

5.3. Рождение телескопа и рисунки Луны XVII в.

Зрительная труба, как мы знаем, появилась в начале XVII в. Считается, что первую работоспособную конструкцию сделали голландские мастера очковых стекол Липперсгей и Янсен (Жансен) в 1608 г. Более того, есть сведения, что Захариас Янсен сделал первый телескоп еще в 1604 г. по модели некоего итальянца, на которой было написано «anno 1590». Документы, на которых основана эта версия, впервые были опубликованы в 1655 г. Пьером Борелем в его книге «De vero telescopii inventore…» (Об истинном изобретателе телескопа). Впрочем, само слово «телескоп» появилось позже: его предложил в 1611 г. греческий математик Джованни Демисиани. Да и называть голландские инструменты «телескопами» было бы неверно, ведь они увеличивали всего в несколько раз, как театральные бинокли, которые до наших дней изготавливают по той же голландской схеме.

Как бы то ни было, весть об изобретении зрительной трубы дошла до Галилео Галилея к середине 1609 г. В своем «Звездном вестнике» (Падуя, 1610 г.) Галилей писал: «Месяцев десять тому назад дошел до наших ушей слух, что некий бельгиец построил перспективу, при помощи коей видимые предметы, далеко расположенные от глаз, становятся отчетливо различимыми, как будто бы они были близкими. Сообщалось об опытах с этим удивительным прибором, одни их подтверждали, другие отрицали. Несколько дней спустя это было подтверждено мне в письме французским дворянином Жаком Балодоверо (Jaques Balodouere) из Парижа. Это и было причиной, по которой я обратился к изысканию оснований и средств для изобретения сходного органа. Вскоре после сего, опираясь на учение о преломлениях, я постиг дело и сначала изготовил свинцовую трубу, на концах коей я поместил два очковых стекла, оба плоских с одной стороны, с другой стороны одно стекло было выпукло — сферическим, другое же вогнутым. Помещая за сим глаз у вогнутого стекла, я видел предметы достаточно большими и близкими, именно они казались в три раза ближе и в десять раз больше, чем при рассматривании естественным глазом. После сего я разработал более точную трубу, которая представляла предметы увеличенными больше чем в шестьдесят раз. За сим, не жалея никакого труда и никаких средств, я достиг того, что построил себе прибор, настолько превосходный, что вещи казались через него при взгляде почти в тысячу раз крупнее и более чем в тридцать раз приближенными, чем при рассматривании с помощью естественных способностей».

Рис. 5.3. Малоизвестные зарисовки отдельных деталей Луны, выполненные Галилеем (Galilei G. Opera. Nazionale Edizione. (1931), v. 3, part 2, 950).

Осенью 1609 г. Галилей направил созданную им зрительную трубу на небо и провел первую разведку Вселенной, открывшую новую и неожиданную картину мира — звездный состав Млечного Пути, солнечные пятна, вращение Солнца, спутники планет, строение лунной поверхности. Пять рисунков Луны размером 8 см каждый были опубликованы в «Звездном вестнике», открывшем эру селенографической литературы (см. рис. 2.5). Хотя сами рисунки Галилея были несовершенны, описание лунной поверхности в «Звездном вестнике» довольно подробное: «Из часто повторенных наблюдений их мы пришли к такому мнению, что с полной уверенностью можем считать поверхность Луны не такой уж совершенно гладкой, ровной и с точнейшей сферичностью, как великое множество философов думает о ней и о других небесных телах, но, наоборот, неровной, шероховатой, покрытой впадинами и возвышенностями, совершенно так же, как и поверхность Земли». Галилей дал подробное описание неровностей терминатора, появления на темной части отдельных освещенных вершин, изменения вида некоторых участков Луны и ее кратеров. В 1610 г. он впервые разработал способ определения высот лунных гор, применявшийся более ста лет.

Рис. 5.4. Зарисовки Луны в разных фазах, выполненные Томасом Хэрриотом в период с июля 1609 по сентябрь 1610 гг. Архив Хэрриота (Petworth House, Sussex). Даты на рисунках указаны по юлианскому календарю, которым пользовались в те годы в Англии.

Рис. 5.5. Две карты Луны Томаса Хэрриота, составленные им в 1610 г. на основании собственных телескопических зарисовок.

Как выяснилось позже, одновременно с Галилеем зарисовки Луны выполнял английский математик и астроном Томас Хэрриот (1568–1621). Не исключено, что в 1597 г. он уже располагал телескопом. Рукописи Хэрриота содержат некоторые наблюдения, сделанные им с июля 1609 по сентябрь 1610 гг. На одном из рисунков, изобразив контуры морей и кратеров, он обозначил отдельные детали буквами и цифрами (рис. 5.5). Эти рисунки воспроизведены в диссертации Е. Страута, который доказал, что первую зарисовку всего видимого полушария в телескоп выполнил именно Хэрриот. По мнению Страута, на этой карте цифрами обозначены кратеры: Платон — 1, Май- ран — 2, Гримальди — 3, Мерсен — 6, Море Кризисов — 18, Кавказ — 23, Аристарх — е, Коперник — в, Шрётер — а, Кеплер — с. Всего 75 обозначений, в том числе и два светлых луча. О работах Хэрриота стало известно довольно поздно: о них не знал даже Зденек Копал, опубликовавший полвека назад подробный обзор карт Луны. Вполне возможно, что мы до сих пор не знаем еще о каких‑то рисунках Луны того периода. Нам совсем не известно, какие работы велись в этом направлении, например, в Китае.

Существенный вклад в изучение лунной поверхности внес немецкий математик, астроном и физик Христофор Шейнер (1575–1650).

Рис. 5.6. Карта Христофора Шейнера (1619 г.)

Рис. 5.7. Карта Шарля Малапера.

По-видимому, не позднее 1613 г. Шейнер сконструировал свой телескоп по схеме Кеплера и использовал его для демонстрации солнечных пятен, а также для зарисовки лунной поверхности. Карта Шейне- ра, опубликованная в 1619 г., имела диаметр 9,2 см. На ней легко отождествляются лунные моря восточного полушария, обозначенные буквами латинского алфавита. В 1620 г. была опубликована карта Луны бельгийского астронома и математика Шарля Малапера (1581–1630). Одной из лучших считается карта, составленная Гассенди (1592–1655) и Пейреском (1580–1837) на основе наблюдений, выполненных ими с 1618 по 1634 гг., и опубликованная в 1636 г.

В середине XVII в. появился целый «букет» лунных карт. В 1645 г. свою карту опубликовал Микаэль Лангрен (1600–1675), голландский ученый, живший в Брюсселе и служивший при дворе испанского короля Филиппа IV. На этой карте деталям лунной поверхности Лангрен присвоил названия — имена короля и членов его семьи. Тогда же появилась карта, составленная чешским оптиком и астрономом Антонином фон Рейта (1597–1660). А через год итальянский астроном Франческо Фонтана (1585–1656) опубликовал карту, на которой изобразил светлые лучи.

Рис. 5.8. Карта Христофора Шейнера (1636 г.)

Значительно продвинулся в картографировании Луны польский астроном Ян Гевелий (1611–1687). В течение полутора лет (с 4 ноября 1643 г. по 19 апреля 1645 г.) он выполнил последовательные зарисовки Луны в разных фазах и на их основе создал карту видимого полушария, которую сам же и гравировал. Диаметр Луны на 38 зарисовках составлял 16,2-16,5 см. Два рисунка в крайнем северном и крайнем южном положениях использованы Гевелием для отображения либрации по широте. Из названий, приведенных на карте Гевелия, ныне сохранились лишь названия лунных гор, аналогичные названиям земных. Гевелий считал, что темные пятна на Луне связаны с водой, т. е. что лунные «моря» — это настоящие «мокрые» моря. А наиболее яркий участок видимой стороны (на современных картах — кратер Аристарх и его окрестности) по Гевелию «выглядит как огненный». Картой Яна Гевелия ученые пользовались до середины XVIII в.

Рис. 5.9. Карта Яна Гевелия.

В 1651 г. вышла книга Джованни Риччоли «Новый Альмагест», в которой приведена карта Луны, изготовленная Гримальди. Большинство приведенных на ней названий используется и сегодня. Риччоли предложил называть кратеры именами великих ученых разных эпох. При этом он придерживался определенного порядка: имена единомышленников (философов и ученых) размещались по соседству, образуя несколько групп. В северной части Луны располагался Платон со своими друзьями и учениками, в южной части — Тихо (Браге) и его сторонники. Сам Риччоли тоже был последователем взглядов Тихо на строение Вселенной, поэтому самый заметный в полнолуние, благодаря его мощной лучевой системе, кратер был назван Тихо. Другой заметный кратер с лучами получил имя Коперника Научные заслуги Аристарха (Самосского) также были отмечены присвоением его имени самому яркому кратеру.

Рис. 5.10. Карта Кассини (1680 г.)

Вторая половина XVII в. не менее богата зарисовками Луны, среди которых — карта Борели (1608–1679), изданная в 1656 г., карта Монта- нари (1633–1687), созданная в 1662 г., а также карта Кирхера (1601–1680), весьма похожая на карту Рейты. Достаточно хорошее изображение Луны можно видеть на картах Цана (1580–1626) и Стансела (1621–1695).

Начало детальному изучению лунной поверхности положили Гюйгенс (1629–1695), первым открывший трещины, и Гук (1635–1703), зарисовавший кратер Птолемей. Роберт Гук считал, что моря на Луне — это водные пространства, причем прозрачность воды позволяет видеть в глубину. К этому же периоду относится создание первого глобуса Луны. Де Ла Гир (1640–1718) на основе своих десятилетних наблюдений создал атлас лунной поверхности.

Одна из лучших карт в XVII столетии была составлена директором Парижской обсерватории Жаном Домиником Кассини (1625–1712). Вместе с Себастьяном Леклерком он зарисовал Море Влажности. Листы с пятью дюжинами рисунков размером 62×46 см стали основой для создания карты диаметром 50 см всего видимого полушария, прекрасно отображавшей рельеф лунной поверхности. Ее представили Парижской академии 18 февраля 1679 г. и на следующий год издали. Карту Кассини опубликовали и в России. Один ее экземпляр хранится в Пулковской обсерватории. Астрономы долго пользовались этой картой, хотя она и не была точной. По результатам своих наблюдений Кассини в 1693 г. сформулировал три закона вращательного движения Луны, которые позволили построить систему координат на поверхности Луны.

5.4. Карты Луны XVIII в.

Уточнение теории движения Луны было основной задачей немецкого математика и картографа Тобиаса Майера (1723–1762). Именно он в 1750 г. создал первую полноценную карту Луны. Это произведение имело все важнейшие элементы карты: опорную сеть селенодезиче- ских пунктов, сетку координат, построенную в определенной проекции, отображение рельефа поверхности с применением условных знаков и, разумеется, масштаб (рис. 5.11). Карта была издана после смерти ее автора, в 1775 г. В 1748 г. Майер предложил считать нулевым меридианом тот, который проходит через центр лунного диска, видимый из центра Земли в тот момент, когда Луна находится на линии узлов и линии апсид своей орбиты. За основную опорную точку была выбрана центральная горка кратера Манилий. В прилагаемой к карте таблице содержатся координаты 89 пунктов. Издателем карты Майера был крупный ученый того времени Лихтенберг (1744–1799). Карта Майера стала стандартом в своей области, на который ориентировались последователи. Тобиаса Майера можно считать основоположником немецкой школы селенографов, включающей Лормана, Мёдлера, Шмидта и Фаута.

В 1780–1783 гг. была опубликована лунная карта Ламберта (1728–1777), основанная на микрометрических измерениях и составленная в стереографической проекции.

Выдающийся астроном Вильям Гершель (1738–1822) в работе «Астрономические наблюдения, касающиеся гор на Луне» предложил метод определения высот лунных гор, усовершенствовав способ Галилея, применявшийся Гевелием и другими астрономами. Метод Герше- ля позволяет выполнять измерения не только в моменты четвертей, но и при других фазах. На карте Луны, составленной Гершелем, отмечены места, которые он называл «вулканами». Любопытно, что Гершель считал Луну обитаемой.

Друг Гершеля Иоганн Шрётер (1745–1816) предложил создать на основе карты Т. Майера новую лунную карту диаметром 116 см, выполнив измерения положений отдельных объектов по отношению к точкам, координаты которых определял Майер, а также измерить высоты наиболее значительных неровностей. Множество рисунков отдельных участков поверхности Луны, сделанных Шрётером в разных масштабах, не удалось объединить в одну карту. Эти рисунки впервые показали, что поверхность морей не гладкая. Шрётер тоже допускал наличие на Луне разумной жизни: «Мог ли творец оставить эту великолепную обсерваторию без разумных существ и наблюдателей?» Возможно, это высказывание — лишь шутка, но она показывает, что астрономы той эпохи ясно понимали: Луна практически лишена атмосферы и представляет собой идеальный плацдарм для обсерватории. Желание проводить наблюдения с поверхности Луны астрономы сохранили до сих пор. Недаром говорят: «После смерти астронома его душа улетает на Луну».

Рис. 5.11. Карта Тобиаса Майера с координатной сеткой.

Шрётер разработал метод определения высоты лунных гор по измерению длины их тени. Математическую часть этого метода развил знаменитый немецкий астроном Генрих Ольберс (1758–1840). Проводя измерения, Шрётер вывел правило: объем окружающего кратер вала равен объему впадины кратера. Но, как показали наши исследования, в точности это правило не выполняется.

После смерти Шрётера в 1816 г. селенографические исследования продолжили Груйтуйзен и Лорман, а затем Бер и Мёдлер.

5.5. Карты Луны XIX в.

Картограф Вильгельм Лорман (1796–1840), наблюдая лунные Апеннины в начале 1820–х гг., задумал создать карту Луны диаметром 96 см, состоящую из 25 секций. Для этого с помощью нитяного микрометра он измерил координаты 79 точек лунной поверхности, определяя не только положение, но размер и высоту деталей рельефа. Первые 4 секции карты были опубликованы в 1824 г. Используя шкалу, предложенную Шрётером, Лорман отобразил участки различной яркости. В 1835 г. он издал в Лейпциге небольшую общую карту Луны диаметром около 40 см. Лорман завершил все 25 секций, но не успел опубликовать их.

Рис. 5.12. Карта Ю. Шмидта. Фрагмент.

Карта Лормана из 25 секций была издана лишь в 1878 г. известным астрономом Юлиусом Шмидтом (1825–1884) одновременно с его собственной картой, составленной в результате многолетних кропотливых наблюдений. Шмидт наблюдал Луну с 14–летнего возраста на протяжении всей жизни. Работая в Боннской обсерватории, он опубликовал книгу «Луна» (1856 г.), в которой дал первое описание лунной поверхности с геологической точки зрения. Вскоре его пригласили на пост директора Национальной обсерватории в Афины, где он до конца жизни продолжал изучать Луну. «Карта гор Луны» Юлиуса Шмидта поперечником 2 м содержит 32 856 кратеров.

В процессе ее создания автор выполнил 3000 измерений высот кратеров. В библиотеке ГАИШ сохранилось приложение к этой карте, изданное в Одессе в 1878 г. для облегчения поиска кратеров на ней. Приложение на немецком языке сопровождено надписью на русском: «Дозволено цензурою».

Одна из причин повышенного интереса к Луне и детальному изучению ее поверхности в первой половине XIX в. была связана с технологией производства телескопов. До середины XVIII в. объективы рефракторов были однолинзовыми и поэтому страдали сильной хроматической аберрацией: изображение у таких телескопов было размытым и имело радужные края. Астрономы боролись с этим, увеличивая фокусное расстояние объектива, что значительно уменьшало его поле зрения и сильно усложняло работу с телескопом. В середине XVIII в. был изобретен сложный, многолинзовый объектив — ахромат. Но технология оптического производства совершенствовалась медленно, ахроматические объективы стоили дорого, и позволить себе такие телескопы могли только государственные обсерватории, занятые астрометрическими работами для нужд навигации. Простые «разведчики неба» сами, как правило, строили для себя телескопы — рефлекторы (так поступал даже В. Гершель) или обходились простыми рефракторами. Однако к середине XIX в. им стали доступны и качественные рефракторы — ахроматы, чему способствовало, в частности, снижение высокого налога на стекольное производство в Европе.

Улучшение качества телескопов и внимательное изучение с их помощью лунной поверхности, с одной стороны, указало на отсутствие у Луны плотной атмосферы и открытых водных поверхностей, а с другой — выявило множество интересных мелких деталей лунной топографии, например извилистых узких долин, напоминающих речные русла. Немецкий врач и астроном Франц Паула фон Груйтуйзен (1774–1852), ставший в 1826 г. профессором астрономии Мюнхенского университета, открыл много мелких деталей на поверхности Луны, наблюдая ее с 1810 г. с помощью качественных рефракторов. Он считал, что кратеры образованы в результате падения на Луну метеорных и кометных тел, а также что у Луны имеются снежные полярные шапки Любопытно, что в 1824 г. Груйтуйзен описал увиденные им на лунной поверхности города, укрепления, дороги и даже звериные тропы. Вероятно, он последним из профессиональных ученых подозревал разумную жизнь на Луне. Зарисовки Груйтуйзена были изданы уже после его смерти Клейном в 1879–1881 гг.

Иоганн Мёдлер (1794–1874) совместно с Вильгельмом Бером (1797–1850) издал книгу «Луна, или общая сравнительная селеногра — Фотографические снимки Луны 21 з

фия» и карту, составленную по наблюдениям 1831–1836 гг. В оригинале карта имела диаметр 192 см и состояла из 104 секций. При издании ее размеры были уменьшены до 125 см. Изданная в 1837 г., карта состояла из 25 секций размером 40×40 см каждая. По точности и детальности она долго оставалась непревзойденной и переиздавалась в течение нескольких десятилетий. В книге содержатся селенографические и ортографические координаты 919 пунктов первого порядка с точностью до 1", а также приведены поперечники кратеров и кольцевых гор, высоты и глубины 1095 образований. Описание отдельных деталей поверхности Луны содержится во второй части книги. Представления авторов о природе Луны сильно отличаются от тех, которые бытовали до них к началу XIX в. Бер и Мёдлер не разделяли мнение о существовании на Луне вулканов, о наличии видимых изменений на поверхности. Из их работы складывалось впечатление о Луне как о безжизненном, лишенном атмосферы и неизменном небесном теле. Заметим, что это не способствовало продолжению детального изучения лунной поверхности.

В России ученые знали о работах Бера и Мёдлера. Один экземпляр книги с дарственной надписью авторов министру просвещения графу Уварову хранится в Государственной (Ленинской) библиотеке. Мёдлер был стронником вулканической теории происхождения лунных кратеров. Он считал, что лунный вулканизм отличается от земного и что кратеры несут следы выделения газов без видимого огня. Теща Мёдлера, фрау Витте, изготовила в 1833 г. рельефный глобус Луны, которому Мёдлер дал высокую оценку. Этот глобус демонстрировался на всемирной выставке в Лондоне.

Первая попытка коллективного изучения Луны была предпринята в 1830 г., когда образовалась «Британская ассоциация развития науки». Созданный в ее рамках «Комитет по исследованию физического состояния лунной поверхности в сравнении с земной» в 1852 г. выполнял работы по изучению физической природы Луны. В одном из отчетов Комитета отмечалось, что вид отдельных кратеров сильно меняется в зависимости от условий освещения лунной поверхности.

5.6. Фотографические снимки Луны

Астрономы первыми оценили изобретение фотографии и, чтобы извлечь из нее пользу, занялись ее усовершенствованием. Например, Джон Гершель (1792–1871), сын прославленного Вильяма Гершеля и тоже известный астроном, открыл способность тиосульфата «закреплять» фотоизображения и предложил термины негатив и позитив.

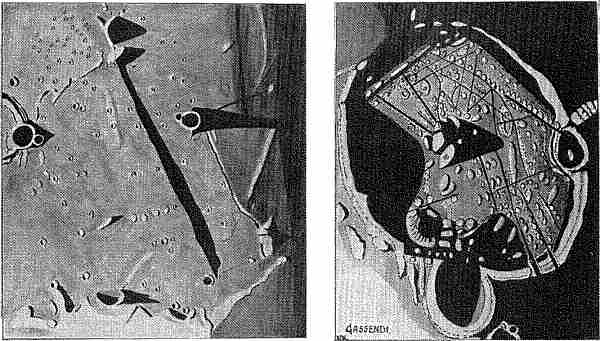

Рис. 5.13. Зарисовкой Луны астрономы занимались и в XX в., несмотря на развитие фотографии. Эти рисунки сделаны главой (1946–1956) секции Луны Британской астрономической ассоциации Вилкинсом (Hugh Percival Wilkins, 1896–1960). Слева: Прямая Стена, 26–дюймовый рефрактор Вашингтонской обсерватории. Справа: кратер Гассенди, 33–дюймовый рефрактор Медонской обсерватории.

Еще в эпоху дагеротипии именно астроном Мёдлер предложил Луи Дагеру (1787–1851), сделавшему в 1839 г. первые копии негатива на бумаге, называть их фотографиями, а французский оптик и астроном Франсуа Араго (1786–1853) посоветовал Дагеру сфотографировать Луну. Принято считать, что эксперимент с Луной Дагеру не удался. Однако московский астроном Ольга Дмитриевна Докучаева доказала, что изображение Луны с некоторыми деталями ее поверхности Дагер все же получил. К сожалению, мы не знаем, каким было его качество в исходном состоянии. По мнении Араго, снимок Дагера был удачен и давал основания надеяться в будущем изготовлять карты Луны; Е. Ф. Бу- ринский писал, что на этом снимке были видны многие подробности лунного рельефа, невидимые глазом. Однако известный астроном Зденек Копал рассматривал опыт Дагера как провал, который мог надолго задержать дальнейшие попытки фотографировать Луну. Сейчас трудно установить истину: Ф. Араго и А. Гумбольдт, видевшие дагеротип, не оставили его подробного описания (Докучаева, 1966).

Достоверно известно, что в 1840 г. Дж. Дрэпер в Нью — Йорке получил первый полностью удачный дагеротип Луны. Долгие годы считалось, что эта фотография погибла во время пожара в 1866 г., однако спустя век была сделана неожиданная находка: в книжном магазине в Гринвич — Виллидж в 1969 г. обнаружили изъеденный плесенью дагеротип Луны в ее последней четверти, сделанный Дрэпером и датированный 26 марта 1840 г. Вполне возможно, что это как раз и есть та самая первая удачная астрономическая фотография (Дариус, 1986).

Рис. 5.14. Фото кратера Гассенди, полученное с орбиты экипажем «Аполлона-16».

В 1849 г. на рефракторе обсерватории Гарвардского университета Дж. Уиппл получил серию высококачественных фотографий Луны с экспозицией менее 1 минуты. Вскоре фотографированием Луны на собственной обсерватории занялся английский астроном Уоррен Де ла Рю (1815–1889), а затем и другие энтузиасты. Отметим, что по поводу первого снимка Луны мнения историков астрономической фотографии расходятся: одни авторы называют первую фотографию, полученную Дагером (1839 г.), другие — снимок Дрэпера (1840 г.), третьи — дагеротип У. и Дж. Бондов (1850 г.). Однако ошибки тут нет, если фотографии рассматриваются как «первый снимок», «первый удачный снимок» или «начало систематической работы». Каждая из характеристик имеет свой смысл (Докучаева, 1994).

Во второй половине XIX в. техника фотографии быстро совершенствовалась: от дагеротипии перешли сначала к мокрым коллоидным пластинкам, а затем к сухим бромосеребряным желатиновым эмульсиям. С 1840 по 1880 гг. светочувствительность фотопластинок возросла в 10 тыс. раз (а к концу XX в. — еще в 1000 раз). Фотография стала важнейшим методом астрономии. К тому же к концу XIX в. были построены крупные длиннофокусные рефракторы с объективами диаметром около 1 м: Йеркский, Ликский, Парижский и др. (Куимов, Сурдин, 2008). Появилась возможность быстро получать крупномасштабные снимки Луны. Это принесло ощутимый результат: в 1897–1899 гг. был опубликован фотографический лунный атлас Ликской обсерватории, а в 1896–1909 гг. — атлас Парижской обсерватории. Материалы этих атласов неоднократно использовались многими авторами. Например, чешский астроном Ладислав Вейнек (1848–1913), работавший в Клементинской обсерватории в Праге, по увеличенным фотографиям, полученным в Ликской обсерватории, составил атлас зарисовок Луны из 100 листов, покрывающих большую часть видимого полушария. Поскольку размер исходных снимков соответствовал диаметру Луны почти в 4 м, карты Вейнека содержат много мелких деталей лунной поверхности. К тому же рисунки более четко воспроизводятся типографским способом, чем фотоснимки.

Современные карты Луны существенно отличаются от карт начала XX в.: иными стали методы их составления, вдвое увеличилась изображаемая территория (за счет обратной стороны), возросла нагрузка деталями, увеличилось разнообразие масштабов и применяемых проекций. Как правило, все обзорно — селенографические карты составлены полутоновым методом (отмывкой рельефа при комбинированном освещении); это делает их более информативными, позволяет подчеркнуть некоторые детали. На обзорно — топографических картах для изображения рельефа применяются горизонтали и высотные отметки и горизонтали с послойной окраской, а также горизонтали в сочетании с отмывкой. Селенологические карты большей частью составлены методом качественного фона (однотипные участки поверхности окрашиваются в определенный цвет) в сочетании с условными знаками.

Рис. 5.15. Иллюстрации из наглядного пособия А. А. Михайлова «Луна — ближайшее к нам небесное светило» (М.: Гос. изд — во культурно — просветительной литературы, 1946): относительные размеры Луны и Земли, проекция Луны на земную поверхность и карта Луны.

5.7. Обратная сторона Луны: фантастический успех «Луны-3»

Новая эра не только в области картографирования Луны, но вообще в изучении Солнечной системы началась в октябре 1959 г., когда советская АМС «Луна-3» впервые сфотографировала часть невидимого с Земли полушария Луны. Любопытно, что в России до 1960 г., насколько нам известно, не было опубликовано ни одной оригинальной карты или атласа Луны, если не считать пособия, подготовленного под редакцией члена — корреспондента Академии наук СССР проф. А. А. Михайлова, в котором в наглядной форме рассказано о природе Луны и дана ее весьма схематичная карта (рис. 5.15). При этом именно в нашей стране спустя всего дюжину лет при помощи мощных ракет и автоматических зондов была успешно произведена первая разведка Луны и создана первая «Карта обратной стороны Луны». Когда в печати появились изображения невидимого с Земли лунного полушария, за рубежом некоторые не поверили, что в СССР смогли осуществить съемку в космосе. В США даже нашлись ученые, которые утверждали, что снимки «нарисованы углем на ватмане»…

По фотографиям, переданным «Луной-3», сотрудники ГАИШ и ЦНИИГАиК (Центральный научно — исследовательский институт геодезии, аэрофотосъемки и картографии) составили в 1960 г. первую в мире «Карту обратной стороны Луны» в масштабе 1:10 ООО ООО. Детали обратной стороны Луны, впервые увиденные землянами, были показаны на карте условными знаками, их координаты определены в единой селенографической системе координат, а 18 крупнейшим объектам присвоены наименования, впоследствии утвержденные MAC.

Полученные на Земле по радиоканалу с АМС «Луна-3» снимки были сильно искажены помехами. К счастью, помехи меняются от снимка к снимку. Это позволило сопоставить разные фотографии и выявить достоверные детали поверхности. Методика дешифровки снимков, разработанная в Государственном астрономическом институте им. П. К. Штернберга (МГУ) под руководством Ю. Н. Липского (1909–1978), позволила выявить множество деталей рельефа невидимого полушария; она подробно описана в «Атласе обратной стороны Луны». На этой карте впервые появились Море Москвы и Море Мечты, кратеры Циолковский, Джордано Бруно, Менделеев, Склодовская — Кюри и др. Светлое протяженное образование было названо Хребтом Советским, однако последующие съемки хребта не выявили. У кратера Джордано Бруно обнаружилась мощная лучевая система. Специальные фотометрические разрезы позволили выявить довольно сложную структуру дна кратера Циолковский, которая полностью подтвердилась при последующих фотографированиях. Интересно отметить, что контур западной границы образования, названного на этой карте Морем Мечты, совпадает на современных картах с западным краем Бассейна Южный полюс — Эйткен. Центральным меридианом этой карты был выбран меридиан +120°. Благодаря этому Море Краевое, Море Смита и Море Гумбольдта, расположенные в либ- рационной зоне, отобразились на этой карте с гораздо меньшими искажениями. В целом около 90 % всех образований, выявленных по снимкам АМС «Луна-3», подтвердились при сравнении с более поздними фотографиями, переданными американским аппаратом «Лунар Орбитер».

Рис. 5.16. Автоматическая межпланетная станция «Луна-3», впервые сфотографировавшая обратную сторону Луны (1959 г.)

Рис. 5.17. Фото обратной стороны Луны, переданное АМС «Луна-3»

Интересно отметить, что одновременно с ГАИШ обработку снимков АМС «Луна-3» выполняли в Харьковской и Пулковской обсерваториях, а также в Аризонском университете, однако наибольшее количество деталей было выявлено под руководством Ю. Н. Липского.

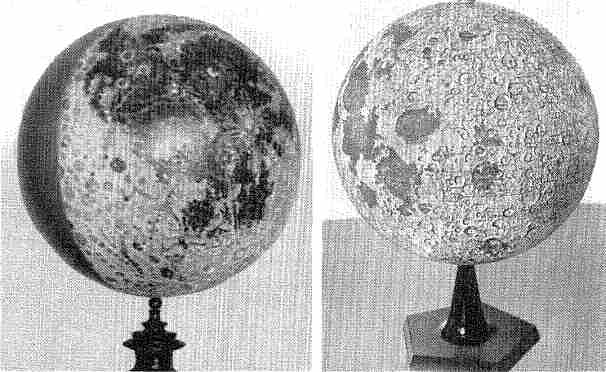

Первый глобус Луны в масштабе 1:13 600 000 с изображением обратной стороны был выпущен в СССР в 1961 г. Этот глобус имел огромный успех и у нас в стране, и за рубежом.

Момент для запуска «Луны-3» был выбран так, чтобы Солнце частично освещало и видимую сторону Луны: это было необходимо для привязки новооткрытых областей к ранее изученным. Но по этой причине часть обратной стороны оказалась скрытой во тьме. В июле

1965 г. советская АМС «Зонд-З» сфотографировала восточную часть обратной стороны Луны, не заснятую «Луной-3». В результате работы этих двух аппаратов была получена обзорная информация обо всей обратной стороне. Не сфотографированными остались лишь 5 % лунной поверхности. По этим материалам были составлены первая «Полная карта Луны» и полный глобус Луны, а также «Атлас обратной стороны Луны, часть 2». Важным разделом Атласа стало распространение единой системы селенографических координат на восточный сектор обратной стороны.

5.8. Что можно увидеть с Земли на Луне?

Успешное фотографирование обратной стороны Луны нашими АМС «Луна-3» и «Зонд — З» стимулировало широкомасштабное исследование лунной поверхности как наземными, так и космическими средствами. На этих материалах было создано много прекрасных карт. Например, в те годы в СССР продавалась чешская «Карта Луны» Йозефа Клепешты, отображающая Луну в первой и последней четвертях, с подробным описанием рельефа Луны и нашей картой обратной стороны. Именно карта Клепешты побудила автора этой главы (в то время студентки второго курса картографического факультета МИИГА- иК) заняться картографированием Луны и планет.

Всплеск интереса к детальному картографированию лунной поверхности был связан с планами первых пилотируемых экспедиций к Луне. Особо важными представлялись карты видимого полушария, на котором только и могли осуществляться посадки экспедиций, желающих поддерживать прямую радиосвязь с Землей. В 1960 г. в США был издан «Фотографический лунный атлас» под редакцией Дж. Койпера. Для него были отобраны лучшие фотографии из разных обсерваторий мира. Разрешение на снимках в центре диска достигает 0,7 км, а на краю составляет около 2 км. Для создания «Лунной аэронавтической карты» (Lunar Aeronautical Chart, LAC) в масштабе 1:1 ООО ООО использовалась киносъемочная аппаратура на обсерватории Пик-дю-Миди в Пиренеях (Франция) с тем, чтобы проследить за изменением теней от различных форм рельефа и определить высоты гор и глубины кратеров. В 1963 г. появился «Ректифицированный атлас Луны». В 1965 г. был издан «Фотографический атлас Луны» (Kopal et al., 1965), составленный по наземным фотографиям, полученным в течение трех лет на 61–дюймовом телескопе обсерватории Пик-дю-Миди совместно с Военно — воздушными силами США. Этот атлас содержит копии фотографий видимой стороны Луны в масштабах 1:12 500 000 для всего диска и 1:2 000 000 для отдельных секций; всего более 180 страниц. Но качество воспроизведения фотографий не очень высокое. Во «Введении» описаны физические свойства и динамические параметры Луны, самые интересные образования на ее поверхности и возможные гипотезы их происхождения.

Рис. 5.18. Первая карта обратной стороны Луны, составленная по фотографиям АМС «Луна-3».

Рис. 5.19. Старый глобус Луны (XVIII в.), изображающий только видимую сторону (слева), и глобус 1967 г., демонстрирующий не только видимую, но и обратную сторону Луны.

В «Лунном атласе» Олтера (Alter, 1964) многие фотографии Луны сопровождаются описанием изображенных районов. Вначале обсуждаются преимущества фотографий, полученных при низком и высоком Солнце, приводятся снимки, исправленные за перспективу, а также фото одних и тех же районов, полученные при разном освещении, для иллюстрации того, насколько меняется вид лунного ландшафта в зависимости от освещения. Далее приведены мелкомасштабные фотографии последовательных фаз Луны. Фото Луны в первой и последней четвертях смонтированы на прямоугольной сетке координат, что удобно для отождествления наименованных деталей. Затем даны эти же фотографии четвертей, увеличенные до 1 м в диаметре. В последнем разделе атласа 107 фотографий скомпонованы по типам рельефа: морские образования, лучевые системы, горные массивы, крупные кратеры и т. п. Там же помещены фотографии обратной стороны Луны, полученные «Луной-3», и 12 фотографий Луны, полученных на разных обсерваториях США и Европы. Сочетание фотографий с текстом в «Лунном атласе» Олтера очень полезно для знакомства с поверхностью Луны, но для картографирования этот материал применим лишь как вспомогательный.

Вообще, в этот период появилось много атласов и карт Луны, предназначенных для публики, интересующейся космическими исследованиями, — а в ту пору интерес к космосу был всеобщий! Например, «Атлас Луны газеты „Таймс"» (Lewie, 1969) содержит карты Луны с полутоновой отмывкой рельефа в масштабе 1:1 250 000. Это очень крупный масштаб: полный размер лунного диска в нем около 3 м. Атлас «Таймс» создан на основе фотоснимков, визуальных наблюдений и киносъемки. Это специфический монтаж карт миллионного масштаба серии LAC. Карты занимают 110 страниц. В обширном «Введении» даны сведения о Луне, история ее картографирования, фотографии разных форм рельефа и их описание, список названий лунных образований и их координаты. Но атлас можно использовать лишь в качестве дополнительного источника, так как он имеет ряд существенных недостатков, вызванных неоднородностью материала. Подписи высот часто даны без обозначения мест, к которым они относятся. Встречаются расхождения между горизонталями до 2 км, сечение горизонталей разное на разных листах; есть и другие несоответствия. Но для удовлетворения интереса широкой публики этого качества вполне достаточно. Например, многие из ныне действующих астрономов, чьи юношеские годы пришлись на конец 1960–х гг. в СССР, помнят, что стену их комнаты украшал лунный диск размером около 1 м, выглядевший чрезвычайно эффектно на темном фоне плаката. Эта «Фотокарта видимого полушария Луны», подготовленная в ГАИШ и выпущенная издательством «Наука» в 1967 г. огромным тиражом, многих из нас подтолкнула к занятию наукой.

5.9. «Рейнджеры» — камикадзе: съемка Луны в упор

Как ни старались астрономы разглядеть с Земли мелкие детали лунной поверхности, неоднородность земной атмосферы не позволяла различить детали мельче 1 км. Мечта увидеть Луну вблизи исполнилась в 1964–1965 гг., когда американские зонды «Рейнджер-7…9», направленные точно к Луне, вплоть до столкновения передавали на Землю телевизионные изображения лунной поверхности. Место падения каждого из аппаратов оказалось изображенным последовательно во все более и более укрупняющемся масштабе. Каждый «Рейнджер» имел массу около 370 кг и был оборудован двумя широкоугольными и четырьмя длиннофокусными камерами.

Рис. 5.20. Зонды «Рейнджер-7…9» (Ranger, NASA) впервые передали снимки Луны с близкого расстояния.

Каждый зонд передал тысячи снимков с расстояния от 2500 км до нескольких сотен метров от поверхности. Рекорд поставил «Рейнджер-8»: его последний снимок был сделан с расстояния 160 м, и это при том, что аппарат несся к поверхности со скоростью 2,4 км/с. На последних снимках были различимы детали размером с книгу. «Рейнджер-7» упал в Море Облаков, к западу от кратера Герике. «Рейнджер-8» жестко прилунился в Море Спокойствия, между кратерами Ламонт и Мольтке. А «Рейнджер-9» достиг поверхности Луны 6 км от выбранной цели в кратере Альфонс, к северо — востоку от центрального пика. По снимкам, переданным этими аппаратами, были составлены 17 листов карт серии RLC в масштабах от 1:1 000 000 до 1:400 (т. е. 4 м в 1 см).

Рис. 5.22. «Рейнджер-8» сделал этот снимок 20 февраля 1965 г. с расстояния 11 км от лунной поверхности, за 5 секунд до удара о нее. Размер кадра 2 км, размер мельчайших различимых деталей поверхности (разрешение) 4 м.

Рис. 5.21. Этот снимок «Рейнджер-7» сделал 31 июля 1964 г., за 17 минут до удара о поверхность Луны. Слева — Море Облаков; справа — кратеры Птолемей, Альфонс и Азахель (сверху вниз). Протяженность кадра по высоте 360 км. Это фото стало первым снимком Луны, полученным американскими космическими аппаратами.

Снимки «Рейнджеров» показали, что вблизи Луна выглядит вполне надежной. Пришло время пробовать ее «на ощупь» (а вдруг это все же море пыли) и выбирать место для посадки пилотируемых экспедиций. Попытки мягко посадить на Луну автоматический аппарат начались с 1963 г., но только в январе 1965 г. они увенчались успехом: «Луна-9» (СССР) передала панораму лунной поверхности из Океана Бурь и — главное! — доказала, что поверхность там достаточно прочная для посадки космического корабля. В мае 1966 г. на Луну мягко сел «Сервейор-1» (США); затем были «Луна-13», «Сервейор-3» и другие аппараты, окончательно доказавшие, что Луна прочная, не радиоактивная и вполне гостеприимная для человека в скафандре. Теперь лунным штурманам нужна была подробная карта планеты.

5.10. «Лунар Орбитер»: фотосъемка с орбиты

Для детального изучения всей поверхности спутника Земли в 1966–1967 гг. на окололунной орбите работали американские зонды «Лунар Орбитер-1…5», которые вели съемку на фотопленку шириной 70 мм, проявляли ее прямо на борту, затем сканировали и по радио передавали изображения на Землю. Первые три аппарата двигались по околоэкваториальным орбитам и в основном изучали области, перспективные для будущих посадок на поверхность, а четвертый и пятый зонды с полярных орбит отсняли практически всю поверхность видимого и обратного полушарий. С разной степенью успеха зонды выполнили свою задачу, получив с высоты от 6000 до 40 км тысячи качественных снимков Луны с разрешением от 60 до 20 м, а местами и лучше, вплоть до 1–2 м. На их основе были выбраны места для посадки пилотируемых экспедиций и подготовлены новые атласы. Одним из первых стал атлас «The Lunar Orbiter Photographic Mission», составленный Л. Шерером. В нем на одном из снимков заметна точка — сидящий на лунной поверхности «Сервейор-1». А в 1970 г. вышел более полный атлас «The Moon as viewed by Lunar Orbiter», в котором подробно описана система фотокамер, установленных на зондах, и показан полученный ими разнообразный материал. Воспроизведены 183 фотографии, разделенные на группы: моря, материки, кратеры, сбросы, трещины и купола, а также обратная сторона Луны. Даны также четыре анаглифических стереоснимка районов Аристарха, части долины Шрётера, трещины Пари и холмов вблизи кратера Т. Майер. Очень полезны при работе с атласом карты покрытия поверхности Луны снимками и таблица данных об орбите и высоте зонда в момент съемки, о координатах центра кадра, высоте Солнца и т. п.

На основе съемок «Лунар Орбитера-4», сфотографировавшего 99 % видимого полушария Луны, в 1971 г. был издан «Atlas and Gazeteer of the Near Side of the Moon» (Атлас и справочник видимой стороны Луны), подготовленный научной картографической лабораторией NASA. Он включает 404 фотографии и табличный каталог официально наименованных образований видимой стороны Луны. Каждое фото сопровождается списком образований, которые на нем имеются. Фотографии обозначены в соответствии с положением аппарата на орбите с юга на север для каждого витка, начиная с южного кадра на восточном лимбе и заканчивая самым северным кадром на западном лимбе. Справочник содержит списки названий лунных образований в различных системах (Блэгг и Мюллера, Лунно-планетной лаборатории), координаты образований, а также замечания и поправки, внесенные при сравнении с другими системами. Во «Введении» дана краткая история номенклатуры. Этот атлас очень полезен для картографов, поскольку разрешение фотографий с отождествленными образованиями лунного рельефа в несколько раз выше, чем наземных снимков. К сожалению, работая с Атласом, мы обнаружили некоторое опечатки и ошибки в отождествлении наименованных кратеров.

Рис. 5.23. Зонд «Лунар Орбитер» был предназначен для длительной работы на окололунной орбите.

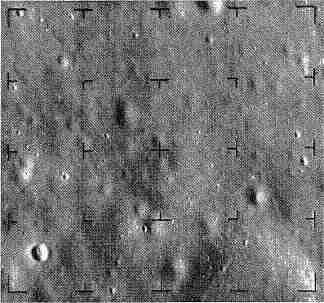

Рис. 5.24. Изображение северной полярной области Луны, полученное зондом «Lunar Orbiter» с высоты 3345 км. Координаты центра снимка: 70° N, 30° W. Размер изображенной области — примерно 400×300 км. У верхнего края снимка в середине виден кратер Пири диаметром 73 км, внутри которого расположен северный полюс Луны.

Самый полный набор снимков с «Лунар Орбитеров-1…5» представлен в атласе «Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon», изданном NASA в 1971 г. В нем 675 фотографий в масштабе от 1:600 000 (в 1 см — 6 км) и мельче. Снимки снабжены буквенно — цифровой индексацией, по которой можно отождествить крупные наименованные образования. Специальные таблицы содержат информацию о дате каждого снимка, времени экспозиции с точностью до секунды, высоте Солнца в момент съемки, фазовом угле и многих других параметрах. Имеется также таблица наименованных кратеров с указанием номеров снимков, на которых можно их найти. Атлас очень полезен для картографов, несмотря на то, что поперечные полосы, возникшие при монтаже оригинальных снимков, мешают правильному восприятию изображений.

Рис. 5.25. Снимок небольшой области в Море Спокойствия, полученный 20 ноября 1966 г. зондом «Лунар Орбитер-2» с высоты 47 км.

После окончания первого этапа «покорения Луны» работы по ее картографированию значительно сократились. Долгие годы материалы, полученные от «Лунар Орбитер», оставались без движения, но в начале XXI в. к ним обратились вновь. Преобразовав аналоговые записи 1960–х гг. в цифровую форму и применив современные методы обработки изображений, специалисты добились потрясающего улучшения их качества: исчезли полосы между отдельными снимками, выровнялся фон, появилось значительно больше деталей. Можно сказать, что, не покидая Земли, астрономы совершили новую — лабораторную — экспедицию к Луне.

5.11. Современные карты и глобусы Луны

В большинстве своем лунные карты, составленные в эру космических полетов, изданы в США, небольшая часть карт была подготовлена и издана в СССР, Чехословакии, Германии, Венгрии. Большая часть карт Луны, изданных в СССР, подготовлена при участии ГАИШ.

В 1966 г. в ГАИШ и ЦНИИГАиК была составлена и в 1968 г. издана «Карта Луны, экваториальная зона видимого полушария» в проекции Меркатора в масштабе 1:1 000 000 на область ±8° по широте и ±70° по долготе. Рельеф поверхности на ней изображен полутоновой отмывкой. Угол падения солнечных лучей изменялся при рисовке, чтобы лучше выявить особенности рельефа, проявляющиеся как при низком Солнце (пологие валы в морях, купола, трещины и борозды), так и при высоком (лучевые системы, образования морского типа).

На этой карте впервые было показано место первой мягкой посадки АМС «Луна-9» названное Заливом Прилунения.

Упомянутая выше «Фотокарта видимого полушария Луны» в масштабе 1:5 000 000 была составлена в 1967 г. под научным руководством Ю. Н. Липского в ГАИШ и топогеодезической службы СССР на основе оригинальных фотографий, полученных отечественными и зарубежными обсерваториями и по материалам фотографических атласов Луны. Карта построена в косой позитивной внешней перспективной проекции при положительных значениях либрации по широте и долготе, близких к максимальным, благодаря чему в восточной краевой зоне показаны Море Гумбольдта, Море Краевое и Море Смита. Именно в проекции с позитивным проектированием получаются фотографии Луны, передаваемые на Землю космическими аппаратами и астрографами на Земле.

Первая «Полная карта Луны» в масштабе 1:5 000 000 на 9 листах, составленная под руководством Ю. Н. Липского на основе наземных фотографий и снимков «Луны-3» и «Зонда-З», была издана в 1965 г. На ней впервые изображено 95 % поверхности Луны. Область, ограниченная параллелями ±60°, построена в произвольной цилиндрической проекции, приполярные области даны в азимутальной проекции в масштабе 1:10 000 000. Вдвое меньший масштаб объясняется отсутствием в то время материала на высокие широты. В произвольной цилиндрической проекции искажения углов не превышают ±5° в пределах широт ±50°. На параллели 60° угловые искажения менее 14°, а площади искажаются в гораздо меньшей степени, чем, например, в проекции Меркатора. Второе издание «Полной карты Луны» вышло в 1969 г. При ее создании использовались также снимки «Лунар Орбитеров», а приполярные области показаны в масштабе 1:5 000 000. Привязка снимков обратной стороны в единой системе селенографических координат проводилась в Отделе исследований Луны и планет ГАИШ. Третье издание карты вышло в 1979 г. В нем использованы данные всех летавших к Луне зондов и экспедиций «Аполлон». Особое внимание при изображении рельефа уделялось отображению образований морского типа, кратеров с затопленным дном, лучевых систем и кратерных цепочек. Переданы такие характерные для лунных кратеров особенности, как небольшая по сравнению с диаметром глубина кратеров, малая по сравнению с глубиной высота вала, большая крутизна внутреннего склона по сравнению с внешним. Цветовая гамма «Полной карты Луны» выбиралась с учетом естественного цвета лунной поверхности и с целью наиболее выразительно изобразить рельеф. Яркостные особенности лунной поверхности на карте показаны вариациями тона цветовой отмывки (кстати, установлено, что светлоту лунного материала определяет химический состав пород). Каталог лунных наименований на русском и латинском языках был составлен с помощью библиографических отделов библиотеки МГУ и Большой советской энциклопедии.

«Полная карта Луны» предназначена как для ученых, исследующих Луну, так и для широкого круга интересующихся Луной. Навигационная проекция карты позволяет использовать ее для нанесения следов траекторий искусственных спутников Луны и проектирования космических экспериментов. Она используется как основа для нанесения на нее различной информации, описывающей свойства поверхности и ее геологическое строение. «Полная карта Луны» стала основой для создания многих специальных карт: «Тектонической карты Луны» (НИЛЗарубежгеология, 1969 г.), серии геолого — морфоло- гических карт Луны (Геологический институт АН СССР, 1969 г.), «Карты вулканических форм Луны» и «Структурно — геологической карты» (1974 г.). По «Полной карте Луны» проводились исследования для выявления закономерностей размещения лунных образований и их взаимосвязей, вычислялись площади морских образований и крупных кратеров. На основе измерения координат и диаметров кратеров по этой карте создан «Морфологический каталог кратеров Луны». Используя оригиналы отмывки рельефа этой карты, мы подготовили «Полную карту Луны» в масштабе 1:10 ООО ООО на одном листе, содержащую справочные данные о Луне, сведения о площадях морских образований, данные об основных этапах исследования Луны и карту распределения лунных пород. Второе дополненное издание этой карты вышло в 1985 г.

Как известно, наилучшим образом передает внешний вид планеты ее глобус. Только на нем в неискаженном виде можно представить взаимное расположение и относительный размер элементов поверхности. В СССР глобусы Луны масштаба 1:10 ООО ООО издавались в 1967, 1969,1974,1979,1984 и 1989 гг. В каждое издание вносились изменения в наименованиях в соответствии с решениями Международного астрономического союза. Оригиналы глобуса Луны готовились в виде 12 сегментов, охватывающих зоны в 30° по долготе и ±80° по широте, а также двух приполярных областей в прямой азимутальной равнопромежуточной проекции. По специальному заказу в 1970 г. было подготовлено несколько глобусов Луны диаметром 1 м 30 см. Новые возможности в создании глобусов появились с применением термопластичных материалов, когда сразу формируется целое полушарие. Такой глобус был подготовлен в 1990 г. при участии ПКО «Картография», ГАИШ и ЦНИИГАиК.

Рис. 5.26. Селенографы Ж. Ф. Родионова и В. И. Чикмачев у сконструированного в ГАИШ унифицированного мультиплекса (1970 г.), позволяющего оптическим путем восстанавливать связки проецирующих лучей, существовавших в момент съемки. С помощью этого прибора получали фотоизображения, выправленные за кривизну и наклон, осуществляя привязку снимков космических аппаратов «Зонд -3, -6…8» и кораблей «Аполлон-8, -11, -13»

Своеобразными картографическими произведениями стали топографические схемы и планы, составленные в Институте космических исследований АН СССР по панорамам лунной поверхности, полученным зондами «Луна-9» и «Луна-13», а также топографические схемы маршрутов «Лунохода-1» и «Лунохода-2». Это первые в истории топографические съемки, выполненные на лунной поверхности телефотометрами — приборами, совершенно необычными для традиционных методов. Поэтому был разработан оригинальный способ обработки изображений, полученных сканирующими системами. Топопланы и топосхемы, составленные по данным налунной съемки, были использованы для изучения микроструктуры лунной поверхности и ее генезиса, в частности для изучения процессов переноса вещества и кратерообразования.

Полеты АМС «Зонд-6», «Зонд-7» и «Зонд-8» стали новым этапом в изучении лунной поверхности. По снимкам этих зондов были составлены детальные карты обширных областей Луны. Рельеф на них показан отмывкой в сочетании с условными знаками, отражающими возрастную и морфоструктурную характеристики лунного ландшафта. В 1973 г. по снимкам «Зонда-8», демонстрирующим восточный сектор обратной стороны Луны от кратера Эйткен до Моря Восточного, были созданы фотокарты в ГАИШ и МИИГАиК. На второй карте рельеф дополнен горизонталями, проведенными через 500 м. А фотокарта, составленная в ГАИШ на унифицированном мультиплексе и сферическом экране, освобождена от перспективных искажений, при этом сеть селенографических координат нанесена В. И. Чикмачевым на уже выправленные изображения.

Наряду со съемками Луны из космоса в 1970–1980–е гг. продолжалось изучение видимого полушария по наземным снимкам. Так, в обсерватории Харьковского университета под руководством Η. П. Барабашова была подготовлена серия карт в масштабе 1:5 000 000: «Карта альбедо видимого полушария Луны», «Фотометрическая карта видимого полушария Луны», «Карта цвета видимого полушария Луны». В Абастуманской астрофизической обсерватории (Грузия) под руководством В. П. Джапиашвили был создан «Поляриметрический атлас Луны».

Многие из лунных карт, изданных в США, оцифрованы и доступны через интернет. Например, на сайте Лунно — планетного института (Lunar and Planetary Institute) можно найти следующие карты: LPC в масштабе 1:10 000 000, LMP 1:5 000 000, LM и LAC серии в масштабе 1:1 000 000, LEM 1:2 500 000. Особый интерес представляет карта серии LTO из ортофотомозаик космического корабля «Аполлон» с горизонталями в масштабах от 1:250 000 до 1:10 000. Высокая точность плановой привязки этой серии карт, а также то, что горизонтали проведены на ней через 100 м, позволяет использовать эту серию при анализе новой информации для выявления корреляций с рельефом местности. На сайте http://astrogeology.usgs.gov/Projects/LunarConsor- tium размещены карты альбедо, возраста поверхности и геологические карты, созданные на основе изображений с «Лунар Орбитер», карты полутоновой отмывки рельефа, многоспектральная мозаика космического аппарата «Галилео», карты, построенные по данным экспедиции «Аполлон».

Рис. 5.27. Окрестности Гор Агриколы на фотокарте из серии LTO. Этот район Океана Бурь, расположенный к северо — западу от кратера Аристарх, считается очень перспективным для будущих экспедиций, поскольку там под поверхностью могут находиться лавовые трубы, где можно поместить лунную базу.

По материалам съемки космического зонда «Клеметина» американская служба геологической съемки (USGS) предприняла создание контрольной сети Clementine Lunar Control Network (CLCN). Эта сеть основана на измерениях пересекающихся точек на 44 ООО изображений, привязанных к 22 узловым точкам видимой стороны, отнесенным к сфере радиуса 1736,7 км с центром в центре масс Луны. В результате обработки данных была получена сеть опорных точек[4], которую затем использовали для создания контрольной сети основы карт и мозаик изображений с промежутком в 100 м.[5] В 2002 г. USGS подготовила карты Луны в масштабе 1:10 000 000 с цветной шкалой высот и отмывкой рельефа[6]. Глобальная сеть контрольных точек Unified Lunar Control Network 2005 (ULCN 2005), созданная при поддержке программы НАСА Planetary Geology and Geophysics, является наиболее точной, поскольку она основана на фотограмметрической обработке 43 866 снимков «Клементины» и более ранних данных о трехмерном положении 272 931 точек. Оригинальное программное обеспечение, использованное для создания ULCN 2005, было разработано Rand Corporation (Davies и др.) и затем модифицировано USGS Astrogeology.

При изучении эволюции Луны и планировании экспедиций на ее поверхность особый интерес представляют тематические карты. Например, зонд «Лунар Проспектор» измерил содержание тория, калия, урана, железа, кислорода, кремния, алюминия, кальция, магния и титана на лунной поверхности с помощью гамма — спектрометра, который был особенно чувствителен к наличию тяжелых элементов — тория и калия. По этим данным построена карта с пространственным разрешением 150×150 км. На ее основе можно выявить закономерности распределения того или иного элемента на Луне. Наибольшая концентрация железа, калия и тория наблюдается на видимой стороне Луны, причем именно в пределах лунных морей (особенно в Море Дождей). Повышенным содержанием этих элементов отличается и бассейн «Южный полюс — Эйткен».

5.12. Разведка Луны продолжается

Картографирование Луны с 1960–х по 1980–е гг. выполнялось на основе обширных данных, полученных космическими аппаратами в виде фотографий и телевизионных изображений. В начале 1990–х гг. были созданы банки цифровых данных, включая глобальные многоспектральные изображения и альтиметрию, создание глобальной контрольной сети опорных пунктов на Луне. В первой декаде XXI в. наблюдается резкий рост активности разных стран в исследовании Луны. Европейское космическое агентство миссией «Смарт-1» успешно завершило в сентябре 2006 г. съемку лунной поверхности. Изображения 10 ООО снимков с высоким разрешением (100 м на пиксел) обрабатываются и архивируются в формате PDS.

Сейчас обширные исследования Луны выполняет японский космический аппарат «Селена (Кагуйя)». Лазерным альтиметром измерены высоты лунной поверхности с точностью до 6 м. В Японии в 2008 г. была составлена «Топографическая карта Луны», на которой горизонтали проведены через 1 км. Точность определения абсолютных высот на этой карте значительно выше, чем на картах, построенных по данным космического аппарата «Клементина». Недостатком японской карты является отсутствие названий многих образований лунного рельефа. Китайская программа исследования Луны с помощью аппарата «Chang’e—Ι» также успешно выполняется: создается глобальная цифровая модель рельефа Луны и построена первая китайская карта Луны. Индия запустила свой космический аппарат «Chandrayaan» к Луне для изучения химического состава поверхности и, в частности, подробного картирования района кратера Циолковский (съемка с разрешением около 5 м). Готовится к запуску американский лунный спутник «Lunar Reconnaissance Orbiter», телекамеры которого покажут лунную поверхность с разрешением в 0,5 м. Успехи ученых разных стран в исследовании Луны с помощью новых аппаратов, несомненно, позволят создавать более точные и подробные карты Луны. Международный характер наступающей эры лунного картографирования потребует стандартизации в обработке огромного количества поступающих данных и развития новых технологий в создании карт. Селенологи используют карты Луны для решения важных научных и практических задач: восстанавливают историю лунной поверхности, планируют экспедиции на Луну.

Литература

Ашимбаева Н. Т. Томас Хэрриот — предшественник Галилея // Небосвод. 2009. № 2. С. 32–33 (http://images.astronet.ru/pubd/2009/02/03/0001233131/neb_0209. zip), Астронет (http://www.astronet.ru/db/print/msg/1232984).

Дариус Дж. Недоступное глазу. М.: Мир, 1986.

Докучаева О. Д. // Историко — астрономические исследования. Вып. IX. 1966. Докучаева О. Д. Астрономическая фотография: Материалы и методы. М.: Физматлит, 1994.

Куимов К. В., Сурдин В. Г. Оптическая астрономия // Небо и телескоп. М.: Физматлит, 2008. С. 48–101.

Леонардо да Винчи «Избранные произведения». В 2 т. Т. 1. СПб.: Изд. дом «Нева»; М.: «ОЛМА — ПРЕСС», 1999.

Липский Ю. Н., Родионова Ж. ф. Картографирование Луны // Успехи Советского Союза в исследовании космического пространства. Второе космическое десятилетие 1967–1977. М.: Наука, 1978.

Шевченко В. В. Современная селенография. М.: Наука, 1980.

Alter D. Lunar Atlas. New York, 1964,1968.

Bowker D. E., Hughes J. K. Lunar Orbiter photographic atlas of the Moon. Washington, NASA, 1971.

El‑Baz, F., Kosofsky, L. J. The moon as viewed by Lunar Orbiter. NASA, Washington, 1970. http://adsabs.harvard.edu/abs/1970NASSP.200 E.

Kirk R. L„Archinal B. A., Gaddis L. R., Rosiek V. R. Cartography for Lunar Exploration: Current Status and Planned Missions // Papers of ICC 2008. Moscow, 2008

Kopal Z., Klepesta J., Rackham T. Photographic Atlas of the Moon. New York; London, 1965.

Kuiper G. P. (Ed.) Photographic Lunar Atlas. Chicago, 1960.

Lewie H. The Times Atlas of the Moon. London, 1969.

Orthographic Atlas of the Moon. Tucson, 1960.

Rectified Lunar Atlas. Tucson, 1963.

Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon: http://www.lpi.usra.edu/resources/lunar_orbiter

Lunar and Planetary Institute: http://www.lpi.usra.edu

Gutschewski G. L., Kinsler D. C., Whitaker E. A. Atlas and Gazeteer of the Near Side of the Moon. Washington, NASA, 1971.

Lunar Orbiter Digitization Project:

http://astrogeology.usgs.gov/Projects/LunarOrbiterDigitization

Lunar Orbiter Image Recovery Project (LOIRP):

http://www.nasa.gov/topics/moonmars/features/LOIRP

Lunar Topographic Orthophotomap (LTO) Series:

http://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/LTO/index.shtml

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ