Есть ли гидденит в Суринаме?

Маршрут поездки в джунгли Суринама

В мае 1980 г. в Секретариате ООН мне предложили командировку по делам Департамента технического сотрудничества в Суринам. Поездка обещала быть очень интересной, тем более что в этой маленькой и экзотической стране никому из работавших со мной сотрудников прежде бывать не доводилось. Прельщала также возможность выезда в джунгли для осмотра известных в стране проявлений рудной минерализации. Как всегда перед поездкой, нужно было порыться в книгах и почитать все, что было написано раньше о геологии этой страны, а также встретиться с нью-йоркскими геологами, может быть, кто-нибудь сможет рассказать о Суринаме что-нибудь интересное.

Сведений в книгах оказалось до обидного мало. Писали только о знаменитых суринамских бокситах, больше, кажется, ничто никого не интересовало. Рассказать мне толком о месторождениях Суринама тоже никто не смог, лишь из журналов удалось выудить некоторые интересные данные о присутствии в стране рудных проявлений и россыпей золота, олова, редких металлов и некоторых других руд.

Среди других сообщений заинтересовала случайно обнаруженная короткая заметка о том, что кто-то видел привезенный из Суринама гидденит. Правда, там умалчивалось о местонахождении этого самоцвета, таким образом большой информационной ценности эта заметка не имела. Гидденит — прозрачная зеленая разновидность природного силиката алюминия и лития — сподумена, является весьма редким минералом. Кроме того, сподумен легко подвержен выветриванию, и оставалась загадкой, как он смог уцелеть в условиях влажных тропиков Суринама. В общем я отнесся к этому сообщению без особого доверия, но в книжечку все-таки записал. Гораздо интересней была информация о золоте, которое в течение уже многих лет понемногу добывалось в чащобах суринамских джунглей.

Подготовка к поездке заняла неделю, в течение которой моя записная книжка заполнялась многочисленными сведениями, которые могли оказаться полезными при выполнении задания в Суринаме. Нужно сказать, что, продумывая план поездки, я почти никогда не вспоминал о гиддените. Вопрос о самоцветах вообще не входил в программу командировки, да и сведения о нем были уж слишком неопределенными.

Прямого сообщения между Нью-Йорком и Суринамом нет. Приходится сначала лететь на Тринидад, садиться в столице островного государства Тринидад и Тобаго — Порт-оф-Спейн, ждать неопределенное время и на самолете компании «Эр Мартиника» перелетать в Парамарибо — столицу Суринама. Несмотря на то, что самолет типа «Каравелла», принявший на борт пассажиров в Гайану и Суринам, был очень старый и неуютный (даже вентиляция не работала — это в тропиках-то), мы прилетели в Парамдрибо в тот же вечер лишь с небольшим опозданием. Поселяюсь в отеле с довольно странным для Южной Америки названием «Краснопольский Парамарибо», но вполне приличным.

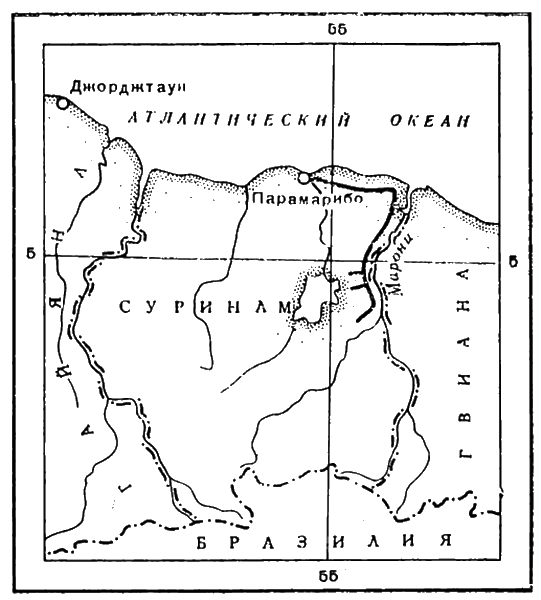

Суринам — это небольшая страна, расположенная в северо-восточной части Южной Америки между двумя такими же небольшими странами — Гайаной с запада и Гвианой с востока. Гвиана до сих пор еще является французской колонией. С юга Суринам граничит с Бразилией. По оценке 1978 г. в стране проживало 450 тыс. жителей. При этом около 90 % от этого количества сконцентрировано в узком прибрежном поясе страны шириной всего несколько десятков километров. Далее к югу следует пояс малообитаемых влажных джунглей с участками саванны, а еще южнее, вплоть до границ с Бразилией, область труднопроходимых гористых джунглей, занимающая около 75 % территории страны.

В прибрежном поясе находятся всемирно известные и входящие в число крупнейших месторождения бокситов Суринама — Моэнго и Паранам. По производству этого вида сырья Суринам стоит на третьем месте в мире, поставляя на мировой рынок более 10 % товарного боксита. Огромные его запасы в прибрежной полосе Суринама являются лакомой приманкой для американских монополий и тайной причиной длительной политической неустойчивости, которую переживает страна, начиная с момента получения независимости в 1975 г.

В джунглях Суринама добывали золото, было известно еще много различных видов минерального сырья, но месторождения не были разведаны, и для их оценки требовалось проведение дополнительных работ.

Утром, чтобы осмотреть город, нужно было выйти пораньше из отеля. Было совсем не жарко, хотя на утреннем безоблачном небе ярко светило солнце. Не удивительно, что сразу же на ум пришла мелодичная песенка, неоднократно слышанная раньше по московскому радио: «Парамарибо, Парамарибо, Парамарибо — город утренней зари…» Только тогда ее не к чему было привязать. И вот он, Парамарибо, передо мной. Чистый, тропический зеленый городок на побережье океана. Преимущественно двухэтажные беленькие дома с галереями, под которыми можно удобно спрятаться от солнца и пройти во время дождя, создают впечатление южного уюта, которое дополняют стройные ряды высоких пальм на главной улице и цветущие деревья на площадях. Но особый интерес в Парамарибо представляли люди этого города. Такую удивительную смесь различных национальностей на сравнительно небольшой площади, в городе с населением, едва превышающим 150 тыс. человек, мне еще встречать не приходилось. Креолы, индийцы, негры, китайцы, европейцы, южноамериканские индейцы, индонезийцы — все перемешались в толпе на улицах города. По статистике 1978 г. больше всего в стране индийцев (37 %), затем следует коренное население — креолы (31 %), европейцев же всего 7 %. Можно долго стоять на улице и смотреть на проходящую публику, пытаясь подметить какую-либо закономерность в этом бесконечном разнообразии лиц, цвета кожи, покроя одежды и манеры поведения. В уличной толпе мне встретилась только одна группа суринамцев, составлявшая по данным статистики 11 % населения страны. Это негры суринамских джунглей — потомки чернокожих рабов, некогда обретших свободу в непроходимых влажных тропических лесах Центрального и Южного Суринама. Они до сих пор жили изолированно, ограничиваясь лишь необходимыми контактами с внешним миром. Возможно, мне удастся их увидеть, если состоится планировавшаяся поездка в джунгли на месторождения золота, олова и литиевых минералов.

Между тем начинаются рабочие будни, которые включают беседы с администрацией, дискуссии с руководством геологической службы и геологами, а также внимательное чтение отчетов о поисках минерального сырья, проводившихся в разное время на территории Суринама. Начинают здесь работать в 7 утра, а в 2 часа дня уже кончают. Это, конечно, здорово, по не для командированных, так как после обеда ты вынужден сам находить себе занятие. А в маленьком городке это не всегда легко.

На второй день, бродя после обеда по улицам, наткнулся на лавчонку ювелира. Ради профессионального любопытства зашел. По-моему, все выставленные здесь камни происходили из Бразилии. Дымчатый кварц, цитрин, аметист, несколько неплохих бериллов и аквамаринов, третьесортные изумруды. Спросил, нет ли у него чего-либо из Суринама и не слыхал ли он о гиддените. Нет, ничего суринамского у него нет, а о гиддените он никогда и ничего не слыхал. Вопрос остался вопросом. Кстати, об этом самоцвете мне ничего определенного не смог сказать и доктор Дальберг, один из ведущих суринамских геологов, с которым мы вели длительные беседы по различным аспектам геологических работ в стране.

Между тем была закончена подготовка к полевой поездке, точнее к выезду в джунгли. За имеющееся в нашем распоряжении короткое время, естественно, много увидеть нельзя. Мы сможем посетить несколько золотоносных россыпей и осмотрим крупный пегматит с минералами лития, тантала и олова. Хотя вопрос о гиддените не поднимался, но у меня все-таки мелькает мысль, что пегматит с минералами лития мог быть единственным местом в Суринаме, где могли найти красивый зеленый сподумен-гидденит, о котором, впрочем, никто из окружавших меня суринамских геологов никогда не слыхал.

В джунгли выехали 1 мая. В Москве, если учесть восьмичасовую разницу во времени, уже заканчивается первомайская демонстрация, а мы погрузились в «лэндровер», переправились на пароме через широкую реку Суринам; и устремились на восток по дороге, обсаженной пальмами и тропическими цветущими деревьями. Обилие зелени и красок радует глаз и хочется долго-долго любоваться этой яркой и чарующей картиной. Часа через два мы подъехали к поселку Албина, уютно разместившемуся на берегу широкой и полноводной реки Марони, несущей свои воды в Атлантический океан. На противоположной стороне реки Гвиана. С этого берега видна лишь небольшая часть зеленой полосы тропического леса. Природные условия Гвианы и Суринама очень сходны, так что вскоре можно будет составить впечатление и о знаменитых гвианских джунглях.

От Албины мы поплывем на пироге. Вот они стоят у берега, узкие и длинные, очень похожие на индейские пироги, которые приходилось раньше видеть на картинках. Но и сюда уже достиг технический прогресс: мы поплывем вверх по реке, против течения на лодке, к которой прикреплен подвесной мотор.

Наконец, забираемся в пирогу, с нами еще двое молодых чернокожих парней из поселка. Один из них, кормчий-моторист, сразу же садится за руль, мотор всхрапывает и тут же переходит на мерный перестук. Пирога быстро скользит по широкой реке вдоль зеленых холмистых берегов, заросших густыми джунглями, которых собственно и не видно. Мангровые заросли заходят в воду на несколько десятков метров и вдоль этого леса в воде мы и плывем. Справа у нас Суринам, слева — французская Гвиана.

Местами посреди реки встречаются большие, пушистые от тропической растительности острова. Правда, об их размерах судить трудно. Не ясно, где кончается растущая я воде зелень и начинается покрытая лесом твердая земля. Иногда суша прорывается к водной кромке и от этих мест в зеленую гущу уходит тропинка. Кто ее здесь проложил и зачем — неизвестно. Несколько раз мимо проплывали маленькие прибрежные деревушки, еле видные из-за густых зарослей. В этих местах нам приветливо махали рукой голые по пояс негритянки, которые, стоя по колено в воде, между узких пирог, полоскали в воде белье.

Наконец, мы причаливаем к берегу, где среди деревьев разбросаны плотно сплетенные из пальмовых листьев прямоугольные хижины с веерами тех же листьев на крыше. Оказывается — это базовый лагерь геологического департамента. Где-то невдалеке идет разведка на россыпное золото, и посещение этого участка включено на обратном пути в программу нашего маршрута. А пока мы в течение получаса наблюдаем оживленную жизнь лагеря, знакомимся с новыми попутчиками, которые присоединяются к нам на отдельной лодке, и трогаемся дальше.

Минут через тридцать (всего наше плавание заняло несколько более двух часов) мы опять сворачиваем к берегу и в разрыве между манграми достигаем «суши», сантиметров на десять затопленной водой. Это вызывает единодушное изумление наших спутников, приехавших на второй лодке. По их свидетельству, еще вчера здесь воды не было. Но это уже не имело значения. Пришлось идти по воде, а ее по мере углубления в лес становилось все больше и больше. Мы пробирались по узкой просеке, сделанной в джунглях лишь вчера. Вода уже доходила до колен, а дальше становилось еще глубже. Наконец, в гуще толстого тростника, между стволами деревьев, торчащими из воды, видим небольшую пластмассовую плоскодонку, по-видимому, доставленную сюда из арсенала геологического департамента. Больше трех человек сразу плоскодонка не поднимет, так что переброска всего состава через эту воду займет время. Забираемся в лодку с Дальбергом, с нами рабочий с шестом. Он начинает толкать лодку, а мы помогаем, хватаясь за тонкие стволы, торчащие из воды. Еле продираемся среди густой растительности. Наконец, въезжаем в зону более крупных деревьев, они растут пореже и наше продвижение облегчается. Внезапно вздрагиваем от громкого плеска. Рядом с упавшего дерева в воду плюхнулся небольшой аллигатор, по-видимому, еще детеныш, и моментально исчез. Наш кормчий на него никакого внимания не обратил, лишь молча потыкал палкой место, где он нырнул.

Но вот наше короткое плаванье пришло к концу. Лодка ткнулась в сушу и все выбрались на мягкую влажную почву. Перед нами невысокий холм, на вершине которого, по словам Дальберга, крупный пегматит и должен быть небольшой карьер, если его пока еще пощадили джунгли. Идти легко — по корням, пронизавшим всю почву, поднимаешься, как по ступенькам. О том, что там наверху что-то есть, можно подозревать только по отдельным угловатым обломкам кварца, кое-где выдающимся из-под почвы.

Карьер, который мы все-таки нашли на вершине холма во влажном тропическом лесу, весь зарос какими-то ползучими кустарниками. С отвесных каменных стен тут и там свисали канаты лиан и гирлянды мокрых ярко-зеленых листьев с довольно неприятными колючками. Из густого ковра зелени, закрывавшей дно и степы карьера, выбивались остроугольные белые глыбы кварца и трудно отличимого от него амблигонита. На них можно было поупражняться нашими молотками. Прочее же было все скрыто под зеленью и подстилавшей ее мелкой дресвой, в которую под влиянием тропического выветривания были превращены все минералы пегматита. Пришлось как следует поработать, прежде чем удалось выколотить приличный образец амблигонита. В общем-то, в такой ассоциации при разработке пегматита в массе амблигонита мог быть встречен и силикат алюминия и лития — сподумен, а если он будет прозрачный и зеленый, то это гидденит. Но попытаться найти его сейчас дело совершенно безнадежное. В конце концов мы даже не уверены, был ли он здесь на самом деле. Дальберг, например, в этом очень сомневался.

По описанию в пегматите были распространены касситерит и минералы ниобия и тантала. Нужно сказать, что нас особенно интересовали разновидности, обогащенные танталом — редким металлом, очень ценным для современной техники. Все эти минералы тяжелые и могут быть извлечены из рыхлого материала промывкой на лотке. Поэтому мы систематически отбирали пробы из рыхлых отложений, покрывавших холм с выходом пегматита на вершине, а также со дна карьера. Пробы в мешках спустили вниз по склону к спокойному широкому ручью.

Наши спутники извлекли откуда-то из поклажи большой медный таз и, примостившись по колено в воде, начали промывку принесенной дресвы, перемешанной с почвой. С нетерпением ждем первых результатов. Промывальщик ритмично покачивает таз, спуская в воду с каждым качком белое облачко ила. Вот уже в тазу остались лишь более крупные зерна разрушенной породы. Светлые накапливаются около края таза и постепенно смываются в поток. Затем идет преобладающая серая масса, отороченная с внутренней стороны черным шлейфом, в котором сконцентрированы зерна тяжелых минералов. Промывальщик осторожно смывает светлые зерна через борт таза, затем серую массу, а черный шлейф подвигается ближе к борту. Искусство состоит в том, чтобы, удалив по возможности все светлые и серые частицы, не потерять черный шлих; так называют тяжелую часть промытой пробы, в которой сконцентрированы наиболее ценные минералы. Если ты не очень уверен в своем искусстве промывки, то лучше ограничиться получением серого шлиха, так как в противном случае существует опасность потерять многие ценные минералы.

В пашем случае такой опасности пет, промывальщики очень квалифицированные. Вскоре мы собираем со дна медного таза еще мокрый черный шлих. Смотрим на него через карманные лупы и, к сожалению, ничего определенного сказать не можем. Находим кристаллики касситерита, колумбита, черного турмалина, по количество их придется оценивать в лаборатории. С этими черными минералами геологи в поле всегда испытывают затруднения. Они как бы все на одно лицо и нужно обладать большим опытом, чтобы быстро и без ошибок разобраться, с чем же ты имеешь дело. Все, что мы хотели, на этом пегматитовом месторождении мы сделали. Мы увезем с собой пробы, после исследования которых можно будет судить, имеет ли смысл в этом районе продолжить поиски танталоносных пегматитов. Правда, вопрос с гидденитом остался открытым и встречается ли он в амблигонитовых пегматитах суринамских джунглей, мы так и не узнали. Но эта в общем минералогическая деталь имеет скорее познавательный, чем практический интерес.

На обратном пути мы вновь петляли на плоскодонке между могучих стволов, возвышавшихся, как темные колонны, из коричеватой, но в общем довольно чистой воды. Очень хотелось вновь встретить нашего старого приятеля — аллигатора. Но он, видно, в этот раз заранее укрылся под водой, услышав шум и звуки человеческих голосов. Пройдя затем пеший отрезок пути почти по пояс в воде, мы, наконец, погрузились в ожидавшие нас пироги и вскоре уже были в базовом лагере. Здесь ночевка, а завтра маршрут на золотоносную россыпь, недавно открытую и частично разведанную сотрудниками геологического департамента.

Темнота на поселок упала сразу, как-будто кто-то накрыл все черным колпаком: и лес, и реку, и разбросанные среди банановых деревьев и пальм домишки-хижины. И сейчас же джунгли заухали, заахали, застрекотали, запищали на разные голоса. В редких окошках замигали огоньки и в слабых лучах света замелькали какие-то тени — то ли огромных ночных бабочек, то ли птиц, то ли летучих мышей. Никто на это внимания не обращал. Народ занялся вечерней едой и вскоре все разбрелись по своим домикам.

Подавляющее большинство работавших в базовом лагере были чернокожие обитатели джунглей южной части Суринама. Их считают потомками вольнолюбивых черных рабов, некогда бежавших в непроходимые леса от своих белых хозяев и создавших в джунглях Суринама своеобразную черную расу лесных людей, удивительно приспособленных к жизни в джунглях. Они оказались замечательными работниками — трудолюбивыми, выносливыми, быстро осваивающими рабочие профессии, необходимые при проведении геологических работ. Мускулистые, крепкого сложения, с добродушными лицами, они часто шутили и смеялись и, казалось, любили подтрунивать друг над другом. Вот мы сидим впятером — я, Дальберг и три чернокожих рабочих и, перед тем как отправиться на отдых под марлевый колпак, беседуем о местном золоте. Ребята рассказывают, как они ведут поиски золота в джунглях, и, слушая их, невольно удивляешься, насколько рационально эти парни, закончившие лишь начальную школу и не прослушавшие в жизни ни одной геологической лекции, строят свою работу. Во-первых, они знают, в каких именно участках местных рек, речушек и ручьев должно накапливаться россыпное золото, если оно, конечно, в этих районах вообще есть. И, во-вторых, они знают, как это золото взять, показав, что та или иная россыпь может промышленно эксплуатироваться. Судя по их рассказу, для таких условий они достаточно грамотно ведут поиски золота, а работающий с ними техник наносит результаты их работ на карту. Завтра все трое будут сопровождать нас.

Рано утром после завтрака и чашечки крепкого кофе нас выводят к узкой просеке, уходящей коридором в густые зеленые заросли. Наши голые по пояс чернокожие спутники все вооружены мачете. Свою немудреную поклажу, включая большой медный таз для промывки песков, они ловко несут на голове. Стенки зеленого коридора местами настолько узки, что носильщики груза то и дело задевают своей поклажей за густую зелень и оттуда сверху время от времени падает какая-то живность, которая мгновенно скрывается в опавшей и срубленной листве. Замечаю огромного богомола, он спасается бегством, смешно повернув голову с глазами-бусинками в нашу сторону. А вот на тропинку плюхнулся большой мохнатый паук — птицеяд, по местному аранья, и мгновенно скрылся под листвой. Да, лучше поддерживать дистанцию с несущими груз. Хотя все мы в широкополых шляпах, но все равно нет никакого желания, чтобы вот такое мохнатое паукообразное величиной с кулак упало тебе на голову. Тем более со мной уже это случалось.

Наконец, наша просека вышла на более широкую ранее прорубленную тропу. Она то полого спускалась вниз, то поднималась вверх по склону. С обеих сторон тропы простирались совершенно непроходимые густые заросли. Безуспешно пытаюсь выяснить названия деревьев, отяжеленных небольшими по форме похожими на папайю плодами. Можно ли их есть, так и не узнал, хотя в конце концов один из наших спутников, указав на расклеванный птицами плод, заметил: «Если птицы едят, то и человеку можно». Но сам почему-то плод не попробовал. На всякий случай, воздержались и остальные.

Мы шагали, обливаясь потом, то вверх, то вниз часа два, пока впереди не засветлела широкая долина. Вскоре показалась и река. Ее песчаные берега приятно контрастировали с изумрудной зеленью тропического леса, покрывавшего долину. Когда подошли ближе, стали видны линии шурфов — закопушек, как бы пересекавшие долину. Очевидно, здесь вели разведку на золото. Около каждого шурфа лежало несколько кучек вынутого песка — с каждого метра по глубине отдельная кучка.

Мы подошли к берегу реки, струи ее переливались в лучах тропического солнца. Сняв с головы поклажу, наши друзья освободили большие медные тазы; здесь они заменяют привычные в нашей стране деревянные лотки, с помощью которых моют золото у нас на Урале и в Сибири. Тем временем мы выбираем шурфы, которые нам кажется интересным проверить. Просим промывальщиков наполнить свои тазы песком из выбросов, представляющих самые глубокие части шурфов. Вот они заходят в воду, выше чем по пояс, и начинается процесс промывки. Можно залюбоваться, глядя на действия мастера — промывальщика золота. Они точны и законченны, исполнены определенной грации. Золото очень тяжелый металл, поэтому в данном случае нет опасения потерять золотинки в потоке воды вместе с более легкими минералами. Важно добиться того, чтобы присутствующие в песке золотинки скопились бы на дне таза или лотка. Для этого промывальщик опускает таз с песком в воду, ритмично потряхивая его, и время от времени помешивает песок. Предполагая, что тяжелые золотинки уже ушли на дно лотка, промывальщик начинает сбрасывать в воду через край таза более легкий материал, делает это он достаточно резко, не осторожничая, как было в случае олова. Когда в тазу остается уже совсем мало песка, при этом цвет его изменяется на томно-серый или черный, промывальщик становится более осторожным. Он то и дело нагибается над тазом, внимательно разглядывая оставшуюся наиболее тяжелую часть песка. Именно на этой стадии наши промывальщики один за одним выбрались из воды. Судя по их широким улыбкам, тут было на что посмотреть. Вооружившись карманными лупами, мы дружно склонились над тазами, на дне которых увидели россыпь мокрых черных зернышек, а вот и она, желтая-желтая золотинка, благородно поблескивает на черном фойе. А вон и другая и третья. Да их здесь много, пластинок и чешуек, некоторые такие ажурные, ну прямо как сусальное золото. В других тазах такая же картина. Да, это россыпь золота.

Мы работаем у реки еще пару часов. Затем собираемся и направляемся в обратный путь. Всю дорогу обсуждаем возможное будущее добычи золота в этом районе, забывая на время об отсутствии дорог, о густых джунглях, о недостатке энергии и вообще об его удаленности от любых центров цивилизации.

Возвращение на базу проходит почти без приключений, если не считать, что на тропе мы натыкаемся на рой неизвестно откуда появившихся шершней. На наших глазах они мгновенно убивают и буквально разрывают на части огромного паука, не успевшего укрыться под корнем дерева. Попутно шершни расправляются с гусеницей и большим травяным клопом. Они ярко-оранжевые с широкими черными перевязями, прямо летающие тигры в миниатюре. По совету проводников мы замираем. Шершни с гудением проносятся около лица, садятся на брюки, шевелят усиками и снова взмывают в воздух. Они снуют между листьями, выискивая и уничтожая застигнутых врасплох насекомых. Наконец, словно по команде, вся «армада» с шумом поднимается к вершинам деревьев и вскоре исчезает. Мы рискуем пошевелиться и вновь трогаемся в путь. Дальберг рассказывает, что в прошлом году шершни покусали техника-геолога, приехавшего из Парамарибо. Он неделю после этого провалялся в постели. Кстати, хижины поселка виднеются в просветах между деревьями.

Вскоре мы уже делимся своими впечатлениями и показываем любопытным пакетики с намытым золотом. Всех интересует, правильно ли была проведена разведка и каковы перспективы разработки этого участка. Это, собственно, задача наших будущих совещаний в Парамарибо, и тут мы стараемся отделаться лишь общими фразами. Но и они воспринимаются с большим интересом и оживлением.

Горняки, работающие на разведке, во всех странах мира крайне эмоциональный народ, живо болеющий за результаты своего труда. И именно они больше, чем кто-либо еще, страстно желают, чтобы на месте разведочных шурфов и канав, в которые они вложили частицу своего труда, возникли бы шахты или карьеры для добычи руды, а то и драгоценного металла, если ему была посвящена разведка. И, видя наше благодушное после маршрута состояние и оптимистический общий настрой, они радовались, как дети, тому, что их многомесячная тяжелая работа в малодружелюбных влажных джунглях, возможно, пойдет на пользу и тогда здесь будет организовано предприятие по добыче золота. «Такое событие, как визит специалистов из Парамарибо, вечером непременно будет отмечено танцами», — сообщает нам один из наших чернокожих спутников и приглашает быть гостями. Однако неумолимый график поездки исключает возможность задержки в этом экзотическом лагере. Очень жалко, но нужно возвращаться в Парамарибо.

Через час наша оснащенная подвесным мотором пирога уже быстро скользила вниз по широкой Марони, провожаемая зелеными гущами мангровых зарослей, сплошь покрывавших как суринамский, так и гвианский ее берег. Вниз по течению лодка плывет значительно быстрее. Примостившись на скамейках, мы вновь под лупой просматриваем намытое на разведанном участке золото. Каждая проба упакована в маленьком пластмассовом мешочке, и содержимое можно рассматривать прямо через прозрачную пленку. Все отмечают наряду с пластинками очень красивые сросточки золота. Поборов желание высыпать содержимое мешочков и рассмотреть его еще раз подробнее, прячем все обратно в сумку.

Тем временем солнце скрывается за густыми тучами и минут за десять до нашего конечного пункта пирогу накрывает тропический ливень. Как-будто что-то прорвалось где-то наверху и вся накопившаяся над тучами вода полилась на землю. Все-таки успеваю выхватить из сумки свой плащ, поворачиваюсь спиной к движению лодки и хорошо закрываюсь. Дождь больно хлещет в спину. Но вот уже виден край тучи и, как только наша пирога добирается до него, дождь мгновенно стихает. Пристаем к берегу и вылезаем из лодки уже без дождя.

Вот и конец маршрута, хотя по Суринаму нам предстоит решить еще много задач. А легенда про гидденит так и осталась неразгаданной. Но это в общем-то не так уж важно. А важно то, что надолго в памяти останутся зеленые гущи мангровых зарослей, заросшие лианами карьеры в джунглях и улыбающиеся, приветливые лица чернокожих разведчиков земных недр, для которых непроходимые джунгли Суринама являются единственным привычным домом.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ