ГЛАВА V

Спасовцы

арт — хлопотливое время для земледельца. Весеннее солнышко быстро сушит землю, гонит сок по березовым стволам, наливает силой почки, тянет к свету робкую изумрудную траву. Март — пора сева.

арт — хлопотливое время для земледельца. Весеннее солнышко быстро сушит землю, гонит сок по березовым стволам, наливает силой почки, тянет к свету робкую изумрудную траву. Март — пора сева.

В этот март 1575 года печатник Иван Федоров, позабыв про шрифты, бумагу и краски, хлопотал о семенах, лукошках, боронах и овсе для лошадей. Знаменитый типограф по милости князя Острожского превратился в управляющего Дерманского монастыря, расположенного на землях князя.

Один из богатейших людей Польши, которому принадлежали 25 городов и 680 селений, умел считать каждую копейку. Еще только замыслив наладить у себя в Остроге печатание книг, князь тщательно пересчитал все расходы и прибыли, которые принесет ему новшество.

В родовом замке, в огромном зале, обшитом темными дубовыми панелями с резьбой, в присутствии свиты Константин Константинович Острожский милостиво объявил свою волю нищему типографу Ивану Федорову:

— Решили мы открыть православному люду всю мудрость веры и закона. А для того повелеваю тебе, Федоров Иван, отпечатать в нашей княжеской типографии великую святую книгу — Библию, чтобы славили наше имя в веках.

Когда радостный гул и крики «Виват князю!» стихли, он продолжил уже голосом спокойным и деловым:

— Печатать надобно Библию, переведенную на русский в России. Оттуда наш корень. Оттуда и слова истины — к нам. Буду просить царя Ивана Васильевича прислать к нам такую книгу рукописную. Гонца к нему завтра же пошлю. Тебе, печатник, надлежит составить список всего потребного для заведения типографии… — князь замолчал снова. Казалось, что он подыскивает нужные слова, — а чтобы совесть тебя не мучила, что хлеб ешь сейчас даром, назначаем тебя управляющим нашего Дерманского монастыря…

Федоров привык уже к разным ударам судьбы, но последние слова князя были столь неожиданны и удивительны, что он даже не знал, как ответить на них. Да и что мог он, неимущий, лишенный любимой работы, ответить всемогущему, гордому вельможе.

— Пан Дмитрий! — обратился князь к одному из дворянчиков. — Возьми людей, отвези печатника в имение, выкинь оттуда этого, как его… Дчуса. На моих землях должны быть мои управляющие. Объявишь холопам нашу волю… Ступай! С богом!..

Так русский печатник уже вторично и опять не по своей воле вынужден был заняться землепашеством и хозяйствованием…

В хлопотливый весенний день к новому монастырскому управляющему в село Кунино с криками явились крестьяне соседнего села Спасово. Впереди спасовцев выступали, размахивая саблями, хмельные дворянчики пан Есек и пан Василий. Грудью наступая на Федорова, они кричали о разбое кунинцев. Эти, мол, разбойники захватили землю у спасовцев, распахали и засеяли ее.

— Не дозволим! — кричали паны. — Спасово — земля гетмана Ходкевича, а не князя Острожского! Не дозволим!..

Спасово… Спасово… Где-то уже слышал Федоров это название. Только где? Когда?.. Вспомнил. Это те самые спасовцы, которые тайно ночью убили людей Курбского, которые под видом борьбы за православную веру грабили и жгли соседей. Так вот вы что за птицы, паны Есек и Василий? С какой бы радостью отплатил он им за все злодеяния, да нельзя. Сдерживая себя, обещал Федоров во всем разобраться и рассудить по справедливости.

Лето прошло в крестьянских хозяйственных хлопотах. Подошло время уборки урожая. Спасовцы, полагая, что засеянное на их земле принадлежит им, убрали и заскирдовали хлеб. Жители Кунина рассуждали иначе: хлеб мы сеяли — значит, он наш. Вооружившись кто чем, без ведома Федорова отправились они забирать убранный хлеб. Только добрались до поля, как наткнулись на сидевший в засаде отряд спасовцев. Началось побоище…

Верх одержали кунинцы. Они захватили хлеб. Уложив на телеги поверх снопов раненых, хмельные от победы, отправились домой. Недели через две вспыхнули риги на окраинах Кунина. Назавтра кунинцы отправились грабить спасовцев. Вернулись, гоня перед собой десятка полтора коров. Война разгоралась не на шутку. Но спасовцев было меньше, да и заступника у них после смерти старого Ходкевича не было. Тогда они подали в суд на кунинцев.

Тягаться с ясновельможным паном Острожским боялись, поэтому в суд вызвали его управляющего. Федорова обвинили в беззаконии, грабеже и разбое. Кунинцы подали встречный иск на разбой спасовцев.

Год с лишним длилась эта тяжба. К сентябрю 1576 года стараниями Ивана Федорова все уладилось. Надолго ли, никто не мог сказать. Но сил у Федорова больше не было. Уже трижды отправлял он князю свои просьбы, слезно моля разрешить заниматься любимым делом: «Лучше голодным и оборванным быть, чем сытым ходить путями неправедными».

Князь на послания не отвечал. И неизвестно, чем бы все кончилось, да только гонец из Москвы примчал в Острог послание царя Ивана Васильевича и рукописную Библию. Константин Острожский повелел Ивану Федорову оставить все дела помощнику и не мешкая явиться к нему…

Дорога

строг — город, что стоит у слияния речки Вилии с Горынью. На высоком холме высится замок князей Острожских. Каменные стены и могучие башни надежно защищают его от нежданных набегов крымских татар и турок. У подножья замка на Подзамье — большая рыночная площадь. Отсюда лучами разбегаются улицы-дороги: на Варшаву, на Москву, на Киев, в Румынию, Болгарию, на Львов. Вокруг площади — дома и мастерские ремесленников, церкви. Много мастерских, много церквей — в Остроге более десяти тысяч жителей. Возле одной из церквей школа. Здесь обучают ребят русской грамоте. Рядом со школой в небольшом доме типография Ивана Федорова. Здесь он и живет.

строг — город, что стоит у слияния речки Вилии с Горынью. На высоком холме высится замок князей Острожских. Каменные стены и могучие башни надежно защищают его от нежданных набегов крымских татар и турок. У подножья замка на Подзамье — большая рыночная площадь. Отсюда лучами разбегаются улицы-дороги: на Варшаву, на Москву, на Киев, в Румынию, Болгарию, на Львов. Вокруг площади — дома и мастерские ремесленников, церкви. Много мастерских, много церквей — в Остроге более десяти тысяч жителей. Возле одной из церквей школа. Здесь обучают ребят русской грамоте. Рядом со школой в небольшом доме типография Ивана Федорова. Здесь он и живет.

Для жителей улицы новый сосед поначалу был непонятен. Торговать не торгует, а занят каким-то делом с утра до позднего вечера. Дорогие свечи жжет… Но человек тихий, добрый, справедливый, и поэтому улица относится к нему с почтением.

Вот уже четыре месяца трудится Федоров, не жалея сил и здоровья. Он сверяет текст Библии, полученной из Москвы, с греческим оригиналом. Еще во Львове в свободное время старался он чаще встречаться с греческими купцами. Беседовал, учился языку. И сейчас с радостью вспоминает свою учебу: благодаря обретенным знаниям нашел он ошибки в русском переводе. Не одну, не две, — множество. А сегодня пришел к твердому решению: печатать Библию по присланному переводу нельзя. Или надо искать другой, или всерьез исправлять этот.

Константин Острожский, как это ни удивительно для печатника, принимает известие спокойно.

— Ну что же, мастер, — он больше обращается к толпе дворян, чем к Федорову, — будем искать другой перевод, лучше московского. Пошлем гонцов в старые монастыри. Может, там найдем. Ищущий да обрящет…

— Дозволь и мне принять участие в поисках. Может, в Болгарии, в монастыре Иоанна Рильского я найду хороший перевод…

Князь с любопытством глядит на Федорова.

— Постранствовать захотелось? Другую жизнь увидеть интересно?

— Да, ясновельможный пан. Но не из простого любопытства. Для учения и пользы дела…

— Смотри, мастер, кому много дается, с того много и спросится.

В середине июня 1577 года Иван Федоров отправляется в дальнее странствие. И вновь дорога пыльной лентой ложится ему под ноги. Шестой десяток пошел ему. А в этом путешествии разменяет он шестую тысячу верст. Не много ли? Можно ведь было прожить безмятежнее, благостнее. Даже родной сын упрекает его за беспокойный характер. А он не беспокойный, он, как сказал Петр Тимофеев, одержимый — видит только свою цель, свою мечту.

Телегу Федорова догоняет воз гончара. Из-под соломы поблескивают на солнце зеленые и коричневые бока мисок и крынок. Наверху, гордо оглядываясь вокруг, сидит черноглазый хлопчик. Увидев Федорова, хлопчик вдруг начинает кричать тоненьким голоском:

— Тятенька! Стой! Глянь-ка, кто едет…

Воз останавливается, и мальчонка, скатившись вниз, бежит за телегой Федорова:

— Дяденька печатник! Дяденька печатник! Я буквы все выучил… Мой тятя у вас «Букварь» покупал…

Подошел отец мальца. Довольно поглаживая усы, он долго жмет своей жесткой рукой руку печатника:

— Мальчонка правду говорит. Всю азбуку уже знает. Может, в люди выбьется… Все ваш «Букварь», мастер…

Гончар вдруг бросается к возу и начинает рыться в соломе.

— Вот, — он насильно сует Федорову красивую расписную миску. — От чистого сердца… На память…

После такой встречи кажется, что весь мир начинает тебе улыбаться, ярче светит солнце и есть еще силы, чтобы успеть сделать многое.

Спешит Федоров во Львов увидеть сына, везет накопленные деньги, чтобы отдать долг Семену Седляру, долг, который очень мучает его. Но ведь еще нужны деньги на бумагу, металл и краски.

С неохотой принял Седляр деньги от печатника. Уговаривал повременить с возвратом, советовал лучше закупить бумагу и металл. Но Федоров стоял на своем — хотелось быть свободным от долгов, чувствовать себя ни от кого не зависимым. А деньги на бумагу и краски он стребует с торговцев, которым отдал на комиссию книги для продажи…

Ключи от печатни передал сыну:

— Держи, Ваня. Если что со мной случится, то это мое наследие внуку…

Вечером к Федорову прибежал Гринь. За прошедшие два года он здорово вытянулся и возмужал. Как-никак скоро исполнится восемнадцать. Гринь притащил с собой рисунки и нарезанные на досках гравюры. С гордостью показывал их печатнику, мол, не зря провел эти два года в учении у художника Ларина Пилиповича. А когда Федоров похвалил его и обнадежил: «Потерпи еще немного. Скоро опять начнем в печатне трудиться…» — Гринь запрыгал от радости, как мальчишка. Сдержанная невестка Татьяна Антипоровна даже одернула его:

— Уймись, дите напугаешь!..

С легким сердцем уезжал печатник из Львова. Типография в надежных руках. Сын живет в достатке: заказов на переплетное дело хватает. Гринь, видно, со временем станет добрым мастером. Все не так уж плохо, а много счастья сразу даже нехорошо. С высокой горы и падать больнее.

Через Румынию в Болгарию, через столицу Валахии — Торговище, через древнее Тырново в Рилу лежал теперь путь Федорова. Через земли, где государственным и церковным языком был славянский, а народ стонал под гнетом иноверческого турецкого ига.

За шестьдесят с лишним лет до прихода Федорова в Торговище работал там известный славянский печатник Макарий. Он переехал в Румынию из Сербии, из Цетинье. Его книги хранились в библиотеке царя Ивана Васильевича. Федоров дотошно рассмотрел их тогда и знал, что вряд ли он найдет теперь что-то новое для себя. Но чувство долга и уважения к собрату по профессии заставило навестить это место.

Древняя болгарская столица Тырново лежала чуть в стороне от его пути. Да разве можно было миновать город, о котором упоминали еще византийские путешественники и старинные русские летописи.

К Тырнову Федоров подошел поутру, когда от реки Янтры поднимался густой туман. Он цеплялся за сады и окрестные леса, клочьями повисая в воздухе. Город открывался временами сквозь туман, потом медленно затягивался белесой дымкой, чтобы вновь открыться, но уже в другом месте. И, глядя на эту картину, путнику казалось, что это видение, картина сна, мираж.

Уступами по склонам гор, прорезанных петляющей рекой, прилепились белые домишки. Узкие улочки тянутся вдоль реки, порой карабкаясь вверх. Над городом, точно большая птица, прикрывающая его крылом, гора Царевец, увенчанная развалинами некогда величественного царского дворца.

Вокруг города было немало древних монастырей, и Федоров нетерпеливо поспешил туда, подальше от настойчивых расспросов наглых турецких чиновников. Там, в тиши монастырских келий, надеялся он встретить умудренных годами и опытом. Для него они были не просто монахи, а потомки Кирилла и Мефодия — великих людей, создавших славянскую азбуку.

Через несколько дней Федоров отправился дальше на юг, через горные перевалы, через любовно возделанные долины. И однажды за поворотом поднимавшейся в гору дороги выросли перед ним мрачные крепостные стены, кое-где пробитые черными щелями бойниц. А над стенами высилась квадратная башня с оскалом зубцов поверху. Где-то внизу шумела горная река. Сверкали на солнце укрытые снегом горные вершины. То был знаменитый Рильский монастырь.

По преданию, основал его в X веке некто Иоанн Рильский, память которого чтили и в России. Когда-то был монастырь центром болгарского просвещения, а ныне стала обитель главной крепостью, оберегавшей от турецкого засилья национальную культуру, письменность, язык. Терпя нужду и притеснения, ученые монахи тайно сносились с монастырями Греции и Москвы. Трех монахов из Рильской обители Федоров даже знал. Он встречался с ними, когда осенью 1558 года они приходили в Москву просить денежной помощи у царя Ивана Васильевича.

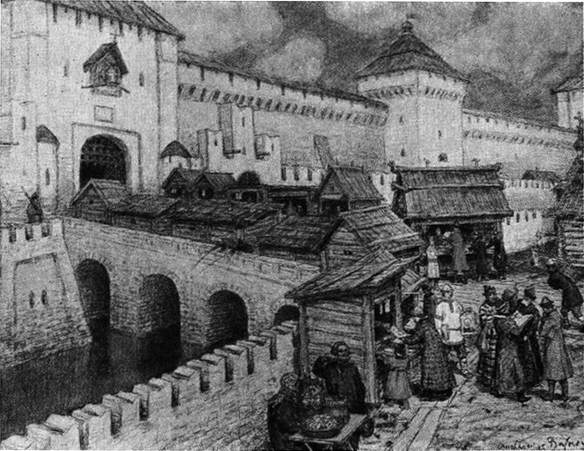

Таким увидели Московский Кремль монахи Рильского монастыря (рис. А. Васнецова).

Один из старцев умер вскоре после возвращения на родину, а двое, узнав печатника, с радостью начали ему помогать… Целыми днями сверяли они перевод с греческим оригиналом, исправляли ошибки. Лишь после вечернего колокола откладывали в сторону книги и рукописи.

Темнело здесь как-то сразу, без долгих сиреневых сумерек, столь привычных с детства для Федорова. В эти поздние часы, когда черное небо искрилось тысячами ярких звездочек, а за монастырской стеной еще злее шумела река, предавались они дружеской беседе. Вспоминали Москву, рассказывали о жизни своей. С горечью рассказывали монахи о злодействах турок, о бесправии родного народа.

— Счастье без свободы невозможно, — говорили они, — как невозможна свобода без знаний. А ум без книги что птица без крыльев. Вот и получается, мастер, что твои книги сейчас очень нужны…

За работой и беседами незаметно подошел и грустный день расставания.

Нигде не задерживаясь, никуда не сворачивая, торопился Федоров в Острог к своему печатному стану. И всю дорогу звучали у него в ушах напутственные слова мудрых старцев:

— Верим, Иван, что книги принесут людям знания, помогут обрести свободу и счастье. Благословен твой труд, мастер…

Печатный дом острожский

ождливой осенью 1577 года вернулись княжеские посланцы и из других мест. Теперь приглашенные князем ученые и монахи из ближних православных монастырей могли приняться за окончательное исправление перевода Библии. Во главе этой важной работы встал Тимофей Михайлович, человек очень начитанный и сведущий.

ождливой осенью 1577 года вернулись княжеские посланцы и из других мест. Теперь приглашенные князем ученые и монахи из ближних православных монастырей могли приняться за окончательное исправление перевода Библии. Во главе этой важной работы встал Тимофей Михайлович, человек очень начитанный и сведущий.

Не теряли времени даром и печатники. Опытный плотник начал собирать второй печатный стан, а сам Федоров с Гринем готовили матрицы для отливки новых красивых шрифтов. Не только русского, но и греческого. Мастер и помощник понимали друг друга с полуслова, и работа спорилась, но теперь Федоров порой вдруг ощущал какое-то неудобство в отношениях с Гринем. Гринь был чем-то недоволен, торопливо и небрежно исполнял порученное ему дело. Мастер утешал себя — это по молодости, это пройдет. Но однажды, когда Федоров попросил Гриня переделать неудачные формы для отливки греческого шрифта, Гринь раздраженно бросил:

— И так хороши! Все равно неизвестно, когда за них деньги заплатят. Я вот вывеску купцу нарисую и сразу богаче тебя, мастер, стану.

— Гриня, да ведь это книга…

— Книга, книга… Видать, с труда праведного не наживешь дома каменного… Надо и о себе подумать. Один раз живем, мастер…

Обдумав все, Федоров решил заключить с Гринем соглашение: помощник имеет право свободно заниматься на стороне малярными, столярными и другими ремеслами, но никому никогда не имеет права, кроме как для печатника Федорова, вырезать буквы и готовить шрифты.

Подписи под соглашением стали подписями о прекращении дружеских отношений. Видимо, опять ошибся он, старый мечтатель, желая увидеть в Грине наследника и продолжателя своего дела. Один, снова один…

Конечно, князь скуповат и не очень охотно дает деньги. По его разумению, можно вполне пользоваться шрифтом, отлитым еще во Львове, и вовсе ни к чему тратить золотые на новый шрифт. А своих денег на отливку нового шрифта у него, Федорова, нет.

Выход он все же придумал: заложить свою Львовскую типографию ростовщику Якубовичу, на полученные деньги купить бумагу. Напечатать «Азбуку», немного дополнив и расширив по сравнению со Львовской. Шрифт он возьмет свой старый, от первой «Азбуки», а мелкий греческий — из того, что уже частично приготовил для будущего издания Библии.

Книжка эта понадобится для учеников славянской школы, которую князь открыл в Остроге. Во имя будущей работы, чтобы угодить ясновельможному пану, на обороте первой страницы он специально напечатает герб князей Острожских.

И печатник начинает спешить с исполнением своего плана. Он даже поручает набирать текст ученикам. Только бы быстрее, быстрее… Наконец 18 июня 1578 года новое издание книги, именуемой по-гречески «Альфа вита», а по-русски «Аз буки первого ради научения детьского», готово.

На обороте титульного листа — в раме из аканта щит с гербом князя Острожского: в левом нижнем поле — стрела с полукружием на конце, полумесяц и шестиконечная звезда; в верхнем левом поле — Георгий Победоносец; в верхнем правом — всадник с обнаженной саблей; в нижнем правом — стрела с поперечиной и полукружием на конце. Над щитом — рыцарский шлем с опущенным забралом.

На последних страницах Федоров добавил: «Сказание» о том, как Кирилл Философ впервые составил славянскую азбуку и первым перевел греческие книги на славянский язык. Рукопись этого сказания подарили ему на прощанье монахи Рильского монастыря. И, набирая «Сказание», Федоров вновь и вновь припоминал черные южные ночи, неумолчное рокотание горной речки и долгие ночные беседы…

Князь был доволен. Как же, он — покровитель науки и искусства. И посему милостиво дал денег на отливку нового шрифта. План удался. Только вот собственная печатня Федорова во Львове по-прежнему осталась в залоге. А когда удастся ее выкупить, пока неизвестно.

К весне 1579 года трудившиеся у князя ученые, или, как он их называл, Академия, торжественно объявили, что закончили исправление одной из важнейших частей Библии — Нового завета. И теперь Федоров, не дожидаясь другой части — Ветхого завета, может приступить к печатанию.

…День за днем надсадно скрипят винты на типографских станах. Еще не просохшие, отпечатанные листы повисают для просушки на веревках, протянутых в самой теплой комнате. Постепенно растет стопа готовых листов.

Приходит день, когда ученики и помощники, прекратив работу, обступают мастера. А он, молчаливый и торжественный, берет заранее приготовленную самшитовую дощечку с вырезанным на ней личным типографским знаком и кладет ее внутрь рамы с набранными строчками. Затем бережно обкладывает, обжимает ее со всех сторон дубовыми брусочками, чтобы, не дай бог, знак не выпал, не сдвинулся. Мастер ставит поверх знака «Иоанн Федорович», а под ним: «Печатник из Москвы». Теперь форма готова. Можно печатать последний лист новой книги.

Заглавие книги напечатано в узорной черной рамке. На обороте — герб князя Константина Острожского. А далее идет небольшое предисловие печатника, обращенное к близким ему простым людям. Слова в своем предисловии он выбирает понятные каждому. Новую книгу он сам называет «первым овощем от дому печатного острожского», а о работе своей, говорит как о «желаемом бытийском деле», созданном в «наслаждение всему народу русскому».

Впервые после напряженной работы Федорову захотелось тихо посидеть у окна и, ни о чем не думая, смотреть, как посредине улицы ребятишки лепят из грязи пирожки. Или уйти далеко-далеко в лес, вдыхать запах сырой земли и долго слушать, как шелестит листва, как где-то совсем рядом тукает дятел.

Устал он. Очень устал. Даже спать в последнее время стал плохо И в бороде седых волос все прибавляется. Видать, подкрадывается старость. Время, когда еще так много хочется сделать, но уже нет сил…

Титульный лист Острожской Библии 1581 года.

Назавтра, превозмогая желание расслабиться, передохнуть, Иван Федоров, подгоняя Гриня Ивановича, после размолвки он называет его только так, начинает работу над Библией. Благо, весь выверенный текст уже готов.

12 августа 1581 года наконец отпечатан и переплетен огромный том в 1256 страниц. Текст размещен в две колонки. Шесть различных шрифтов использовал Федоров в книге. Единственно, что взял из старых запасов, — гравюру нарядной рамки московского «Апостола». Только тогда внутри рамки помещалось изображение пишущего Луки, а теперь — заглавие книги.

Открывают книгу сразу два предисловия. Первое — от имени Константина Острожского — напечатано по-русски и по-гречески. Второе предисловие написано в стихах Германом Даниловичем. Это первые известные нам напечатанные русские стихи. Они еще очень слабые. Попросту говоря — рифмованные строчки. Да и в самой книге именуются они «двострочным согласием». Но и слабые стихи, и высокопарное княжеское вступление подчеркивают одну главную идею: тесную связь украинцев с Москвой в борьбе против ополячивания.

Первое время после окончания печатания Библии Федоров жил в каком-то странном состоянии. Все окружающее существовало вроде бы само по себе, а он сам по себе. Где-то там, в другом, непонятном сейчас для Федорова мире, двигались, трудились, торговали, ссорились и мирились люди. Уносились на заход солнца гонцы из княжеского замка, пылили по улицам Острога тяжелые, неведомо откуда прибывшие кареты, а он ничего не замечал. Он думал о том, что завершена большая и очень важная работа, а впереди новые, не менее важные. И надо уже сейчас, не теряя дорогого времени, начинать готовиться к ним и в первую очередь к изданию грамматики русского языка…

Но почему же он, Иван Федоров, вольный человек и опытный мастер, у которого даже своя собственная печатня была, должен трудиться как холоп ясновельможного пана, выполнять его капризы и повеления? Хватит. Он вернется во Львов. Выкупит свою типографию, ведь князь должен заплатить ему за работу. И снова начнет жить, как сам считает справедливым…

Назавтра князь готовился к охоте, и печатнику пришлось долго ждать внизу вместе с псарями и егерями. Конюхи с трудом удерживали оседланных коней, собаки рвались на сворках, когда наконец появился со своими гостями князь. И судя по одежде, по услышанным Иваном словам, к князю приехали служители католической церкви из Италии. Это было так неожиданно, что Федоров поначалу даже засомневался: стоит ли вести разговор сегодня? Но князь уже увидел Федорова и нахмурился:

— С чем пожаловал, мастер?

— Хочу во Львов вернуться, князь. Службу тебе честно отслужил, пора теперь к сыну, к дому…

Князь слушал молча, поглаживая любимую борзую.

— Ну что ж! Удерживать не стану… Езжай… Может, еще свидимся… — и шагнул на крыльцо к поджидавшей свите.

Через день управляющий князя Острожского передал Федорову повеление ясновельможного пана: «Печатнику из Москвы Ивану получить в уплату его работы четыре сотни книг Библий…»

Почти одновременно с Библией печатает Федоров небольшую книжечку на 106 страницах — алфавитный предметный указатель к Новому завету — «Книжка собрание вещей нужнейших вкратце скорого ради обретения в книге Нового завета по словесам азбуки». Первая русская печатная справочная книга.

В конце апреля — начале мая 1581 года Федоров выпускает небольшую листовку, доступную всем, — «Хронологию», составленную белорусом Андреем Рымшей, поэтом и приближенным князя Радзивилла. Это первый своеобразный печатный календарь. На двух страничках перечислены названия месяцев на славянском, греческом и еврейском языках и помещены краткие сведения о библейских событиях, приуроченных к соответствующим месяцам.

Поистине нужно обладать незаурядным мужеством и убежденностью, чтобы, преодолевая препятствия и невзгоды, прокладывать первую тропу в будущее, тропу, которая впоследствии станет широкой и накатанной дорогой для всех.

Что это — подвиг? Да. Но и подвиги бывают разные. Для одного необходимо мгновение, порыв. Для другого — долгие годы и постоянное неспадающее напряжение. Такой подвиг труднее и не каждому по плечу. Вся жизнь Федорова есть один долгий подвиг.

Не следует забывать, что через два года после выхода Библии польский король Стефан Баторий повелел отобрать землю у всех русских монастырей в Полоцке и отдал ее иезуитам. В 1584 году накануне праздника рождества во Львове католики по приказанию своего архиепископа напали с оружием в руках на русские церкви, избили священников, а церкви опечатали, запретив проводить в них богослужения. Отдаленные от этих событий четырьмя столетиями, мы можем только дивиться и восхищаться смелостью Ивана Федорова.

После отъезда первопечатника из Острога основанная им типография продолжала свое существование. Некоторые историки даже высказывали предположение, что работал в ней переехавший сюда из Вильнюса Петр Тимофеев Мстиславец. Мало того, в конце столетия в Остроге были даже напечатаны сочинения Максима Грека.

Со временем Константин Острожский выделил часть оборудования и шрифтов и отправил все в Киев, где открыл первую в городе печатню. В начале XVII столетия была создана типография в Дерманском монастыре, где когда-то служил управляющим Федоров. Печатником там стал священник Димиан.

В первую четверть XVII века на Волыни вокруг Острога в имениях крупнейших помещиков Балабана, Вишневецких, Четвертинских открывается еще пять новых типографий.

Столь бурное развитие типографского дела на Украине и в Польше дало повод не совсем доброжелательным иноземцам — иезуиту Поссевину, Флетчеру, Мержерету — утверждать, что москвичи обучились печатанию книг у поляков. Видимо, им очень не хотелось признавать возрастающую роль Москвы в культурной и духовной жизни славянских народов. Поэтому предпочитали они замолчать, что москвич Федоров создал первую типографию на Украине. Именно он способствовал началу расцвета печатного дела в Польше.

Не исключено, что в этом нарочитом умолчании сыграл свою неблаговидную роль и сам Константин Острожский. Создавая в Остроге типографию, школу и даже Академию, князь мечтал учредить здесь собственную православную патриархию для всех украинских и белорусских земель. Эти мечтания всячески разжигал живший при нем архиепископ Дионисий Палеолог, задумавший стать патриархом новоиспеченной церкви. Ради достижения своей мечты Дионисий готов был поступиться религиозными убеждениями и обратиться за помощью к римскому папе, обещая ему в будущем подчинить и московскую церковь. К этому же довольно успешно склонял он и тщеславного князя.

В конце концов Константин Острожский вступил в переговоры с посланниками папы и иезуитами. Он решил создать грандиозную типографию, где печатались бы на русском языке для всех славянских народов различные сочинения, пропагандирующие униатскую и католическую веру. Пока шли эти тайные переговоры и переписка с Римом, Острожская Библия уже начала свое победное шествие по Восточной Европе. По свидетельству одного из крупнейших советских историков славянской книги, Е. Л. Немировского: «Острожская Библия сыграла исключительно большую роль в истории культуры восточнославянских народов… Перевод Библии на национальный язык и издание ее на этом языке говорили о росте национального самосознания… Острожская Библия — важная веха в борьбе восточнославянских народов с окатоличиванием и ополячиванием». И не случайно закарпатский писатель XVII века М. Андрелла-Оросвитовский утверждал, что «един листок» этой книги он «не дал бы за всю Прагу, Англию, немецкую веру…».

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ