Глава III ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ В ПРОЦЕССЕ ФИКСАЦИИ НЕПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

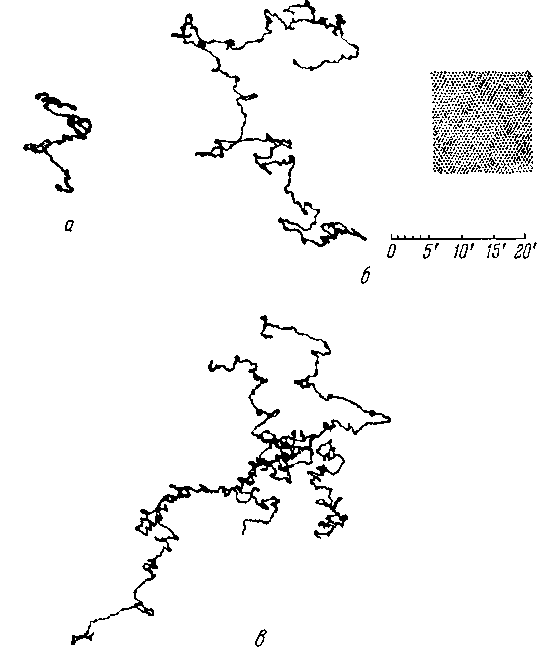

Прежде чем приступать к изложению материала настоящей главы, постараемся выяснить, каков общий характер движений глаз при восприятии неподвижных объектов. Рассмотрим рис. 52, на котором показана запись движений двух глаз испытуемого при рассматривании плоского изображения одним глазом. Во время опыта один глаз испытуемого был закрыт присоской П2, на втором находилась присоска П1. Черные точки рис. 52 соответствуют точкам фиксации взора при восприятии картины, а тонкие линии соответствуют движениям глаз при смене этих точек. Во время записи движений глаз картина находилась во фронтальной плоскости. В этом случае смена точек, на которых останавливался взгляд (грубо говоря), сводилась только к одному виду движений — одинаковым и одновременным очень быстрым поворотам глаз, которые условимся в дальнейшем называть «скачками».

Здесь следует подчеркнуть, что в любой ситуации для скачков глаз характерны большая скорость (продолжительность скачка измеряется сотыми долями секунды), равная величина и одновременность движения обоих глаз, которая, как мы видим на рис. 52, сохраняется, даже когда один глаз полностью закрыт присоской, т. е. выключен из процесса восприятия.

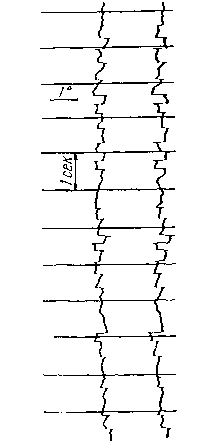

Некоторые читатели думают, что при восприятии неподвижных объектов глаза человека способны, кроме скачкообразных, совершать и плавные прослеживающие движения. Пока речь идет о неподвижных объектах, такое представление ошибочно. Оно обусловлено тем фактом, что небольшие скачки глаз совершаются непроизвольно и не ощущаются нами. На рис. 53 показана запись движений глаз, во время которой испытуемый старался плавно (без скачков) обвести взглядом линии нескольких геометрических фигур. Хотя субъективно прослеживающие движения глаз казались испытуемому плавными и непрерывными, в действительности, как видно из записи, они складывались из отдельных остановок и маленьких скачков.

Кроме того, глядя на рис. 53, мы можем заметить, что непроизвольные скачки, возникающие при попытке плавно обвести взглядом линии фигур, хотя и совершаются в окрестности линий, далеко не все располагаются вдоль этих линий.

Если наблюдатель пристально смотрит на какую-либо точку неподвижного предмета, то субъективно у него возникает представление, что он фиксирует эту точку неподвижными глазами. Записи показывают, что в действительности и этот процесс сопровождается непроизвольными и незаметными для наблюдателя скачками (иногда напоминающими подергивания глаз).

Опыты обнаружили, что непроизвольны не только маленькие скачки (с размерами от 2 до 20 угловых минут). Большие скачки (обычно не превышающие 15—20°) в основном также оказываются непроизвольными и при восприятии не замечаются наблюдателем.

Когда объект восприятия неподвижен относительно головы наблюдателя, процесс восприятия, протекающий между двумя любыми смежными скачками, условимся в дальнейшем называть процессом фиксации.

Опыты показывают, что при восприятии неподвижных объектов, в промежутке между поворотами головы и моргательны-ми движениями, глаза человека могут находиться только в одном из двух состояний: в состоянии фиксации или в состоянии смены точек фиксации.

Настоящая глава посвящена изучению движений глаз во время фиксации взора, направленного на какой-либо элемент неподвижного объекта. При этом рассматривается процесс фиксации и маленькие непроизвольные скачки глаз.

Из всего сказанного во второй главе следует, что для хороших условий восприятия и в случае фиксации взора, направленного на элементы неподвижных объектов, необходимо некоторое движение глаз. Фиксация взора, которая

Рис. 52. Репродукция с картины А. Л. Ржевской «Веселая минутка» и запись движений двух глаз при свободном (без инструкции) рассматривании репродукции одним глазом в течение 30 сек. (второй глаз полностью закрыт присоской П2).

Рис. 53. Запись движений глаза при рассматривании геометрических фигур

а — геометрические фигуры, которые предлагались испытуемому для рассматривания; б — запись движений глаза, во время которой испытуемый старался плавно, без скачков, обвести взглядом линии геометрических фигур; в — запись движений глаза при свободном (без инструкции) рассматривании фигур в течение 20 сек.; г — запись движений глаза при рассматривании фигур в течение20 сек. после инструкции «Рассмотрите фигуры и сосчитайте число прямых линий»

была зарегистрирована на рис. 52 и 53 в виде черных точек, сопровождается двумя или тремя видами движений: дрейфом, тремором и непроизвольными скачками. Кроме того, нам всегда следует помнить, что некоторое перемещение сетчаточного изображения и изменение этого изображения может быть вызвано движением головы, которая никогда не бывает совершенно неподвижной, пульсацией крови, постоянным изменением состояния хрусталика и величины зрачка.

Дрейф представляет собой неупорядоченное и относительно медленное движение осей глаз, при котором для каждого глаза изображение точки фиксации остается внутри fovea. Дрейф всегда сопровождается тремором — высоким по частоте, но очень маленьким по амплитуде колебательным движением осей глаз. Маленькие непроизвольные скачки обычно возникают в условиях, когда продолжительность фиксации взора, направленного на ту или иную точку неподвижного объекта, становится больше некоторого отрезка времени (0,3—0,5 сек.) или когда вследствие дрейфа изображение точки фиксации слишком удаляется от центра fovea. Не все фиксации взора сопровождаются непроизвольными скачками. Так, например, при относительно беглом рассматривании объекта большинство фиксаций взора сопровождается двумя видами движений — дрейфом и тремором. Для регистрации дрейфа, тремора и непроизвольных скачков глаз наиболее удобны условия продолжительной фиксации взора на какой-либо неподвижной точке.

Общий характер движений глаз (скачкообразный характер движений) уже давно был обнаружен и изучался многими авторами (Мюллер — Muller, 1826; Ламанский — Lamansky, 1869; Жаваль — Javal, 1879; Ландольт — Landolt, 1891; Делябарр — Delabarre, 1898; Оршанский — Ог-schansky, 1899; Хьюи — Huey, 1898, 1900; Джадд, Мак Аллистер, Стил— Judd, McAllister, Steel, 1905; Додж — Dodge, 1907, и др.).

Несмотря на несовершенство методик, которыми пользовались эти ученые, им удалось получить в общем правильное представление об основных видах движений глаз. По мере усовершенствования методик число работ, посвященных изучению движений глаз, сильно увеличилось. При этом особенное внимание уделялось процессу фиксации, в котором роль движений глаз во всех деталях была неясна. Очень часто одни и те же вопросы изучались при помощи различных методик многими авторами. В дальнейшем мы не будем упоминать обо всех работах, дублирующих одн$ другую. Наша задача в данном случае сводится к тому, чтобы при помощи наиболее совершенной методики выяснить, какие микродвиже-лдя глаз в процессе фиксации взора препятствуют образованию пустого поля.

1. Дрейф зрительных осей глаз в процессе фиксации

Впервые обнаружил и в общем правильно описал дрейф осей глаз Р. Додж (Dodge, 1907). Он считал, что нет постоянной точки фиксации и предложил термин «фиксационное поле». В дальнейшем почти все авторы, изучавшие движения глаз, подтвердили наличие дрейфующих движений глаз (Глезер, Цукерман, 1961). Исключение в данном случае представлял X. Хартридж (Hartridge, 1947), по мнению которого фиксация может осуществляться с точностью до одной колбочковой единицы.

На рис. 52 и 53 видно, что фиксации взора, которыми сопровождается восприятие изображений, записываются не в виде точек, а в виде пятен неправильной формы. Величина и форма таких пятен обусловлены дрейфом зрительных осей глаз. Чтобы получить общее представление о дрейфе, обратимся прежде всего к рис. 54, на котором пятна, обусловленные дрейфом, даны с большим увеличением. Рисунок представляет собой три отдельные записи движений глаза (с экспозицией 10, 30 и 60 сек.), сделанные на неподвижную светочувствительную бумагу при помощи присоски П1. На каждой записи зарегистрированы только дрейфы глаза во время фиксации. Здесь же в соответствующем масштабе показан небольшой участок сетчатки (fovea). На записях рис. 54 (и ему подобных) видно, что дрейф оси глаза во время фиксации представляет собой как бы неупорядоченное движение, при котором, однако, изображение точки фиксации всегда остается внутри fovea. Этот факт обусловлен двумя причинами: во-первых, определенной неизменностью во время фиксации угла между зрительными осями глаз (угла конвергенции) и, во-вторых, наличием непроизвольных корригирующих скачков глаз, возвращающих изображение точек ближе к центру fovea. Обработка записей показывает, что скорость дрейфа хаотически меняет свою величину в пределах от нуля приблизительно до 30 угловых минут в секунду. Во время фиксации, только в результате дрейфа, ось глаза перемещается со средней скоростью, равной приблизительно 6 угловым минутам в секунду и, следовательно, проходит в одну секунду путь, равный 10—15 диаметрам колбочек центральной части fovea. Очень существенно, что, как правило, по нескольку раз в секунду на время, длящееся сотые и десятые доли секунды, дрейф достигает почти максимальных величин, т. е. около 30 угловых минут в секунду (скорости, при которых пустое поле уже возникнуть не может).

В своих последних работах Р. Дитчберн (Ditchburn, 1959) считает среднюю скорость дрейфа равной 5 угловым минутам в секунду.

Обратимся к рис. 55 и 56. На рис. 55 показана запись горизонтальной составляющей движений двух глаз при фиксации испытуемым взора на неподвижной точке. Запись производилась на вертикально движущуюся

Рис. 54. Запись движений глаза в процессе фиксации неподвижной точки испытуемым

а — фиксация в течение 10 сек.; б — фиксация в течение 30 сек.; в — фиксация в течение 1 мин. На рис. б дан масштаб угловых размеров в угловых минутах и схематически изображено в том же масштабе расположение колбочек

ленту щелевого фотокимографа при помощи присосок П1. На рисунке видно, что скачки для обоих глаз всегда одинаковы, в то время как дрейф для каждого глаза протекает в значительной мере независимо (не соблюдается параллельность вертикальных линий). Заметим, что масштабы рис. 55 и 56 не позволили зарегистрировать на них тремора.

На рис. 56 (аналогичном рис. 55) показана запись горизонтальной составляющей движений двух глаз при свободном, но беглом рассматривании неподвижного объекта (в данном случае безразлично какого). Записи рис. 56 во многом напоминают записи рис. 55. Однако зарегистрированные на рис. 56 скачки глаз представляют собой смену точек фиксации, а каждый отдельный акт фиксации взора сопровождается только дрейфом и тремором. На рис. 56 видно, что и при свободном рассматривании неподвижного объекта дрейфы обоих глаз происходят независимо друг от друга. Наконец, на рис. 57 зарегистрированы независимость и различие дрейфов обоих глаз в масштабе, при котором уже виден тремор.

Условимся называть дрейф, расположенный между двумя следующими друг за другом скачками, отдельным дрейфом.

Многочисленные записи показывают, что при свободном рассматривании неподвижных объектов подавляющее большинство фиксаций взора на элементах объекта протекает без скачков (непроизвольных). Для таких

Рис. 55. Запись горизонтальной составляющей движений двух глаз на фотокимографе в процессе фиксации неподвижной точки испытуемым

Рис. 56. Запись горизонтальной составляющей движений двух глаз на фотокимографе в процессе рассматривания неподвижной картины испытуемым

фиксаций взора продолжительность отдельного дрейфа и продолжительность фиксации оказываются тождественными. Здесь мы подчеркиваем важный для нас факт — при восприятии неподвижного объекта продолжительность отдельного дрейфа (фиксации) почти всегда достаточна для

Рис. 57. Запись горизонтальной составляющей движений двух глаз на фотокимографе в процессе фиксации неподвижной точки испытуемым

На записи хорошо видна асинхронность дрейфов глаз и тремор

того, чтобы глаз увидел фиксируемый элемент. Однако это время может оказаться иногда недостаточным для того, чтобы закончился процесс

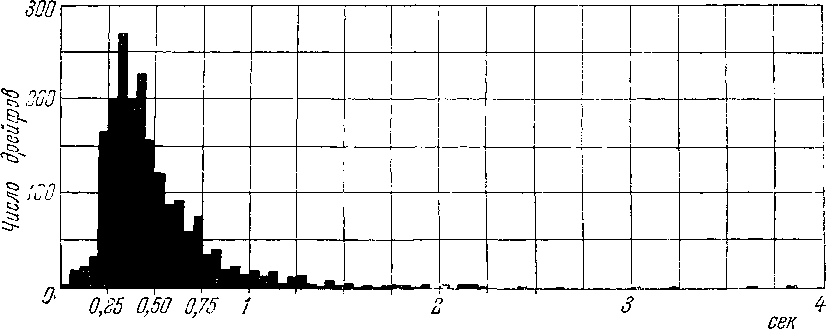

Рис. 58. Репродукция с картины И. И. Левитана «Большая вода», предложенная пяти наблюдателям для свободного рассматривания, и график распределения 2000 дрейфов по их продолжительности

По оси абсцисс отложена продолжительность дрейфов; по оси ординат— число дрейфов приблизительно равной продолжительности

Рис. 59. График распределения тысячи дрейфов по их продолжительности в процессе фиксации неподвижной точки

Показания четырех наблюдателей. По оси абсцисс отложена продолжительность дрейфов ; по оси ординат — число дрейфов приблизительно равно й продолжительности

мышления, вызванный воспринятым элементом. Обычно наш взгляд направлен на элемент, о

котором мы думаем; при этом возникает продолжительная фиксация взора, которая складывается из отдельных дрейфов и непроизвольных скачков. Можно сказать, что во время такой фиксации взора происходит многократное (или повторяющееся) вйдение одного и того же элемента, при котором наблюдатель обычно не замечает кратковременных перерывов, вызываемых непроизвольными скачками.

На рис. 58 изображен график распределения отдельных дрейфов глаза по их продолжительности при свободном рассматривании картины или график распределения фиксаций по их продолжительности. В соответствующих опытах использовалась присоска П1. Запись велась на фотокимографе со скоростью движения ленты в 20 см/сек и отметкой времени через 0,2 сек. Это обеспечивало точность измерения ± 0,005 сек. В фотокимограф было вмонтировано устройство, которое позволяло одновременно вести регистрацию горизонтальных и вертикальных движений глаз.

Полученный график позволяет сделать вывод, что при свободном рассматривании неподвижных объектов наиболее вероятна продолжительность дрейфов (фиксаций) от 0,2 до 0,8 сек. Особенно следует отметить резкое увеличение числа дрейфов на графике, когда их продолжительность становится большей 0,20 сек. Этот факт говорит о том, что для оптимальных условий восприятия неподвижных объектов нижней границей продолжительности фиксаций следует считать 0,25 сек. Кроме того, как видно на рис. 58, в указанных условиях наиболее часто встречающаяся продолжительность дрейфа (фиксации) равна 0,3 сек.

Средняя продолжительность дрейфа глаза в известной мере зависит от испытуемого и его состояния, от характера объекта восприятия и от той инструкции, которую получает испытуемый перед опытом. Так, например, при непрерывной и продолжительной фиксации взора на точке (когда испытуемому дается задание непрерывно ее фиксировать) график распределения отдельных дрейфов по их продолжительности (рис. 59) заметно отличается от графика рис. 58. В этом случае продолжительность отдельных дрейфов заметно увеличивается — иногда до нескольких секунд. При некоторых заболеваниях, а иногда и у здоровых наблюдателей, вместо неупорядоченного дрейф имеет определенное направление. Естественно, что в этом случае дрейф преимущественно в одну сторону корректируется небольшими скачками противоположного направления. У здоровых наблюдателей этот факт зарегистрировал П. Нахмаяс (Nachmias, 1959).

Опыты показывают, что когда наблюдатель старается длительное время фиксировать точку, около 97% времени приходится на дрейф и лишь 3% занимают скачки. При свободном рассматривании плоского неподвижного изображения и в зависимости от величины и характера изображения скачки могут занимать больше 3—5% времени. Наконец, когда свободное восприятие неподвижного объекта сопровождается сменой точек фиксации в пространстве так, что имеет место конвергенция и дивергенция глаз, на смену точек фиксации может приходиться значительно больше 5% от всего времени восприятия.

2. Тремор глаз

Из всех видов движений глаз тремор оказывается наиболее трудным для изучения. Амплитуда тремора очень мала, а частота очень высока, и это усложняет регистрацию тремора, поскольку во время записи приходится учитывать дрожание головы испытуемого, дрожание аппаратуры и здания. Кроме того, запись тремора представляет довольно серьезные требования и к оптической системе, участвующей в работе.

Впервые тремор зарегистрировали Ф. Адлер, М. Флигельман (Adler, Fliegelman, 1934), затем Л. Риггс, Ф. Ратлифф (Riggs, Ratliff, 1949, 1951), Р. Дитчберн, Б. Гинзборг (Ditchburn, Ginsborg, 1953).

Наши записи тремора относятся к 1956 г. Другие авторы также многократно регистрировали тремор. При этом результаты большинства записей показали, что амплитуда тремора (ее угловой размер) сравнима с угловым размером рецепторов глаза, а частота колеблется от 30 до 90 периодов в секунду. В последних работах Р. Дитчберн (Ditchburn, 1959) отмечает, что тремор характеризуется непрерывным спектром частот вплоть до 150 гц.

Как уже указывалось, любой дрейф глаз сопровождается тремором, однако оба вида движений независимы. Чтобы получить общее представление о треморе, обратимся к рис. 60 и 61. На этих рисунках изображены записи горизонтальных и вертикальных составляющих движений глаз в масштабе, при котором виден тремор. Записи производились на движущуюся ленту фотокимографа при помощи присосок П1. На рис. 60 показаны параллельные и одновременные записи движений глаза и верхнего

Рис. 60. Запись на фотокимографе движений глаза и верхнего зуба (резца) испытуемого в процессе фиксации неподвижной точки

а — горизонтальная составляющая, б — вертикальная составляющая записи

зуба (резца, к которому во время опыта приклеивалось зеркальце), с тем чтобы различать движения глаза и движения головы. На рисунке видно, что в записях движений головы не зарегистрированы высокие частоты, характерные для тремора глаз.

Ряс. 61. Запись на фотокимографе движений двух глаз испытуемого в процессе фиксации неподвижной точки

а — горизонтальная составляющая; б — вертикальная составляющая записи

На рис. 61 показаны параллельные и одновременные записи движений глаз. Кроме того, для сравнения (в тех же условиях) была произведена запись (рис. 62) дрожания руки и подбородника. Во всех опытах подбородник был скреплен с массивной установкой, поставленной на войлочную подушку. Во время опыта, изображенного на рис. 62, рука испытуемого покоилась на подбороднике.

Рис. 62. Запись на фотокимографе горизонтальной составляющей дрожания неподвижной руки, лежащей на столе, и подбородника (прямая линия)

Записи, подобные изображенным на рис. 60, 61 и 62, убедительно показывают, что колебания высокой частоты, зарегистрированные на лентах фотокимографа, не являются артефактом, а соответствуют движениям глаз, которые принято называть тремором.

Анализ записей тремора, полученных автором, дает следующие результаты. Амплитуда тремора равна 20—40 угловым секундам (1—1,5 диаметра колбочек fovea). В основном тремор складывается из движений,

частота которых равна 70—90 колебаниям в секунду (что значительно превышает критическую частоту слития мельканий). Отметим, что в результате тремора ось глаза движется но конусообразным поверхностям, обегая каждую такую поверхность приблизительно за 0,011—0,013 сек. Иначе говоря, если ось глаза мысленно продолжить до пересечения с фронтальной плоскостью, то в результате тремора она будет описывать на ней эллипсоподобные фигуры.

3. Маленькие непроизвольные скачки глаз

Регистрация скачков является относительно простым делом и поэтому уже давно у многих авторов сложилось правильное представление о том, что скачки для обоих глаз совпадают по времени, величине и направлению. Впервые маленькие непроизвольные скачки глаз обнаружил Р. Додж (Dodge, 1907).

Рис. 63. График распределения тысячи непроизвольных горизонтальных скачков по их величине в процессе фиксации взора, направленного на неподвижную точку

Показания одного испытуемого По оси абсцисс отложены величины сзачков в угло вых минутах, по оси ординат — число приблизительно одинаковых скачков

Рассмотрим несколько подробнее маленькие непроизвольные скачки, возникающие при длительной фиксации взора, направленного на неподвижную точку. Обратимся к рис. 63. На графике этого рисунка изображено распределение маленьких непроизвольных скачков по их величине. На рисунке видно, что величина большинства таких скачков лежит в пределах 1—25 угловых минут. Минимальные размеры таких скачков равны 2—5 угловым минутам. Максимальные размеры таких скачков приближаются к 40—50 угловым минутам. Здесь следует отметить, что даже минимальные скачки, равные всего 2—5 угловым минутам, для обоих глаз строго одинаковы (рис. 64).

Как показывают записи, продолжительность маленьких непроизвольных скачков, в зависимости от их величины, равна 0,01—0,02 сек. Такая небольшая продолжительность (наряду с небольшой величиной) способствует тому, что скачки совершенно не замечаются наблюдателем и при этом процесс фиксации взора кажется непрерывным.

Оказалось, что наблюдатель не может произвольно совершать скачки, размер которых меньше некоторой величины. В одном из опытов испытуемому были предложены две точки фиксации, расстояние между которыми равнялось 8 угловым минутам. Задача его состояла в том, чтобы поочередно фиксировать точки. Записи показали, что скачки и переключение внимания испытуемого с одной точки фиксации на другую (переключения, которые казались испытуемому сменой точек фиксации) в большинстве случаев не совпадали по времени. Иначе говоря, испытуемый

не мог вполне произвольно менять точки фиксации в условиях, когда расстояние между ними оказывалось соизмеримым с величиной самых маленьких непроизвольных скачков. Субъективная оценка момента смены точек фиксации отвечала не моментам скачков, а моментам переключения внимания. В данном случае человек управлял своим вниманием, а не скачками.

Говоря о скачках, не связанных с переключением внимания, мы можем отметить три случая. Во-первых, непроизвольные скачки возникают, когда наблюдатель пытается плавно обвести взглядом какой-нибудь контур неподвижного предмета.

Доказательством существования непроизвольных скачков в этом случае служат записи дви-

Рис. 65

Рис. 64

Рис. 64. Запись на фотокимографе движений глаз в процессе фиксации взора, направленного на неподвижную точку

На записи хорошо видно, что даже маленькие скачки для обоих глаз совпадают по величине и направлению

Рис. 65. Запись на фотокимографе движений глаза испытуемого (больного) в процессе фиксации взора, направленного на неподвижную точку

В данном случае дрейф глаза больного имеет определенное направление, а скорость дрейфа значительно превышает норму

жений глаз, подобные изображенным на рис. 53. Во-вторых, непроизвольные скачки возникают в условиях фиксации взора, направленного на неподвижную точку, когда продолжительность такой фиксации становится больше некоторого отрезка времени. Пятиминутная запись фиксации взора, сделанная на неподвижную фотопленку, имеет форму овального пятна (которое мы можем рассматривать в качестве проекции foveola на пленку). Изучение записей внутри такого пятна показывает, что многие непроизвольные скачки происходят в момент, когда изображение точки фиксации находится в центральной части fovea, т. е. когда нет необходимости в корректирующем скачке (направляющем изображение точки фиксации на центральную область fovea). Наконец, непроизвольные скачки возникают в условиях, когда необходима коррекция, т. е. когда вследствие дрейфа изображение точки фиксации начинает выходить или вышло за пределы центральной области fovea. Особенно много таких скачков у людей с некоторыми нарушениями нормальной работы мышечного аппарата глаза. В качестве примера на рис. 65 показана запись, сделанная на щелевом фотокимографе при помощи присоски П1 в условиях, когда больной пытался фиксировать неподвижную точку. У больного дрейф глаза имел направление вправо (толстые наклонные линии), а скорость дрейфа превышала норму. Непроизвольные корректирующие скачки (тонкие горизонтальные линии) постоянно возвращали глаз в исходное положение.

4. Фиксация точки в сложных условиях

Рис. 66

В предыдущих разделах мы рассматривали самый простой случай — когда голова испытуемого и объект восприятия неподвижны. В гораздо более сложных условиях находятся глаза наблюдателя, если фиксация неподвижного объекта сопровождается движением головы, в частности ее поворотом. В этом случае глаза должны плавно поворачиваться в глазнице так, чтобы некоторый отрезок времени зрительные оси пересекали точку фиксации. Довольно сложная ситуация возникает, когда голова наблюдателя

Рис. 67

Рис. 66. Одновременная запись на фотокимографе движений глаза и поворотов головы испытуемого в процессе фиксации взора, направленного на неподвижную точку

Во время опыта испытуемый непрерывно поворачивал голову слева направо njсправа налево. Широкая линия— запись движений глаза. Тонкие линии, уходящие за край рисунка,— запись движений головы

Рис. 67. Образец записи на фотокимографе движений глаз в процессе прослеживания за объектом, совершающим колебательные движения

остается неподвижной, а объект восприятия перемещается в пространстве и, чтобы сохранить фиксацию, глаза должны находиться в непрерывном движении. Наконец, такой же сложный случай возникает в условиях, когда и голова наблюдателя, и объект восприятия одновременно находятся в движении.

Чтобы читатель уже имел некоторое представление о движении глаза в сложных условиях фиксации, предлагаем его вниманию два рисунка — 66 и 67. На рис. 66 изображена запись движений глаза при фиксации взора

Рис. 69. Запись движений глаз ахромата Т. в процессе фиксации точки

а — горизонтальное движение ленты светочувствительной бумаги; б — запись на фотокимографе горизонтальной составляющей движений; в — запись вертикальной составляющей движений

Рис. 68. Запись на вертикально движущуюся светочувствительную ленту бумаги движений глаз в процессе фиксации точки ахроматами Т., А., О. и П.

в условиях, когда голова испытуемого непрерывно совершает повороты слева направо и справа налево. На рис. 67 изображена запись движений двух глаз в условиях, когда испытуемый фиксировал точку, совершающую колебательные движения.

5. Нистагм глаз

В ряде патологических случаев, чаще всего при расстройствах нервной системы, процесс фиксации сопровождается нистагмом. Нистагм представляет собой колебательное движение осей глаз, при котором амплитуда колебания в десятки и сотни раз превышает амплиту-

Рис 70. Запись движений глаза при прослеживании за движущимся шариком

1 — в процессе прослеживания испытуемым с нормальным зрением за качающимся на нитке шариком; 2 — в процессе прослеживания ахроматом Т. за движущимся вверх и вниз шариком; 3 и 4 — в процессе прослеживания ахроматами А. и О. за качающимся на нитке шариком. Движение ленты по вертикали

ду тремора, а соответственно частота нистагма оказывается в десятки раз меньше частоты тремора.

Различным видам заболеваний соответствуют различные формы нистагма. Одно и то же заболевание у разных лиц может сопровождаться и одинаковым и различным нистагмом. В качестве примера покажем несколько записей нистагма ахроматов (записи производились на фотокимографе при помощи присоски П1), у которых в зрительном процессе участвует только палочковый аппарат, а центр fovea, заполненный в основном колбочками, выключен из работы. На рис. 68 даны записи движений глаз четырех ахроматов, пытавшихся фиксировать неподвижную точку. На записях видно, насколько различны по своему почерку нистагмы в каждом из четырех случаев. На рис. 69 показан нистагм глаз одного из ахроматов. Наконец, на рис. 70 изображены записи движений глаза ахроматов при фиксации точки, участвующей в колебательном движении.

Различные формы нистагма изучены еще очень мало, хотя не исключено, что знание всего многообразия этого вида движений глаз могло бы оказаться полезным для клиники. Пока что наиболее изучены так называемые вестибулярные нистагмы, которые возникают у людей и некоторых животных в ответ на определенное возбуждение вестибулярного аппарата.

6. О некоторых причинах, влияющих на движение и контраст сетчаточного изображения

Как уже упоминалось, движение сетчаточного изображения по сетчатке и изменение этого изображения во время фиксации взора определяется не только дрейфом, тремором и скачками глаза. Есть целый ряд причин, кроме указанных, которые в заметной или исчезающе малой степени все же влияют на движение и контраст сетчаточного изображения.

Прежде всего отметим, что во многих случаях процесс фиксации взора прерывается моргательным движением глаза, длящимся десятые доли секунды. Моргательное движение сопровождается резким изменением освещения сетчатки и исчезновением на некоторый отрезок времени сетчаточного изображения. Смачивая слезной жидкостью роговицу, веко полностью закрывает зрачок. Кроме того, во время моргательного движения глаза совершают небольшой поворот с возвратом в исходное положение (вверх, внутрь и обратно), затрачивая на эти движения около 0,1 — 0,2 сек. (Ginsborg, 1952).

Движения и повороты головы, даже если они малы и в какой-то мере компенсируются соответствующими поворотами глаз, всегда вызывают некоторое смещение сетчаточного изображения.

Известно, что во время фиксации местоположение хрусталика в глазу и кривизна его поверхностей не остаются строго неизменными. Постоян-

Рис. 71. Запись пульсации глаза

а — здорового глаза; б — глаза при заболевании глаукомой (повышенное внутриглазное давление; чем выше давление, тем меньше амплитуда); в, г— при нарушениях в сосудистой системе глаза. Толстые линии — запись движений глазного яблока, тонкие_запись пульсации

ная подвижность хрусталика объясняется тем, что он составляет часть самонастраивающейся системы с непрерывной коррекцией. Возникающие при этом флюктуирующие изменения параметров оптической системы глаза приводят к некоторому неупорядоченному смещению сетчаточного изображения и изменению его резкости. Хотя такие изменения малы, однако они дают себя чувствовать в некоторых опытах со стабилизированным изображением.

Постоянное, хотя и небольшое изменение величины зрачка, которое имеет место во время фиксации, приводит прежде всего к некоторой модуляции яркости сетчаточного изображения и изменениям глубины резкости. Целый ряд мало заметных и мало существенных изменений обусловлен пульсацией крови. Так, например, при помощи относительно простых оптических инструментов и вспомогательных устройств удается наблюдать пульсирующие движения глазного яблока в глазнице (неодинаковые у различных испытуемых). При помощи присоски П5 записана пульсация самого глазного яблока (записи на рис. 71). Измерения показывают, что в результате пульсации величина выпуклости роговицы изменяется приблизительно на одну сотую или несколько тысячных миллиметра. При этом естественно предположить, что диаметр всего глазного яблока изменяется на значительно большую величину. Пульсирующее изменение величины глазного яблока должно, по-видимому, вызывать очень небольшие изменения резкости фиксируемого объекта.

7. О роли движений глаз

Как мы уже отмечали, для хороших условий восприятия необходимо некоторое дискретное или непрерывное движение сетчаточного изображения по сетчатке. При этом само сетчаточное изображение должно обладать достаточной яркостью и контрастом.

При описании опытов во второй главе было показано, что при некотором плавном увеличении или уменьшении яркости тестового поля, неподвижного относительно сетчатки, глаз оказывается способным к различению довольно мелких элементов поля, но не способен вполне правильно воспринимать цвета. Если тестовое поле, неподвижное относительно сетчатки, освещать мелькающим светом, то разрешающая способность глаза становится настолько низкой, что детали с угловыми размерами в целый градус (а в некоторых случаях в несколько градусов) наблюдатель перестает замечать. Все цветовые различия видятся в этих условиях в большей или меньшей степени искаженными. В одном из опытов в начальный период тестовое поле, неподвижное относительно сетчатки, находилось в полной темноте, но затем освещалось ярким пучком света и оставалось освещенным в последующие отрезки времени. Хотя при этом в первый момент после включения света разрешающая способность глаза оказывалась высокой, пустое поле образовывалось настолько быстро (иногда в течение одной секунды), что продолжительная фиксация внимания, необходимая во многих случаях восприятия, не могла быть реализована.

Модуляция освещения в этих условиях замедляет образование пустого поля или препятствует его образованию, но всегда приводит к искажению видимых цветов, а затем и к падению разрешающей способности глаза. Если тестовое поле, неподвижное относительно сетчатки, освещается яркой вспышкой света, то разрешающая способность глаза остается высокой, но, так же как и в предыдущем случае, не может быть реализована продолжительная фиксация внимания.

На основе этих фактов мы приходим к выводу, что при строгой неподвижности сетчаточного изображения нельзя добиться хороших условий восприятия.

Попытаемся рассмотреть подробнее, при помощи каких видов движений глаз создаются необходимые условия восприятия во время фиксации взора, направленного на какой-либо элемент неподвижного предмета.

Прежде всего отметим, что в обычных условиях конец моргательного движения или конец любого скачка (большого произвольного скачка или маленького непроизвольного скачка) всегда является началом нового процесса видения.

Мы говорим «нового», поскольку предполагаем, что в результате любого моргательного движения или скачка какие-то сигналы, поступавшие с сетчатки, окажутся заторможенными, а какие-то появятся вновь. Р. Дитчберн, Д. Фендер и С. Майн (Ditchburn, Fender, Mayne, 1959) показали, что даже скачки, размер которых равен всего 2,5 угловых минуты, проявляют различия тестового поля, исчезнувшие вследствие неподвижности сетчаточного изображения (минимальные размеры непроизвольных скачков, возникающих при фиксации, равны 2—5 угловым минутам).

Можно полагать, что вслед за моргательным движением новые сигналы идут со всей сетчатки, а вслед за скачком (в зависимости от величины скачка и вида объекта) новые сигналы идут от всей сетчатки или только с некоторых ее участков. Нередко возникают ситуации, когда после скачка или ряда скачков (особенно если они малы) изменения в освещении рецепторов сетчатки на некоторых участках ее оказываются ниже порога, необходимого для возникновения сигналов, и тогда этим участкам будет соответствовать пустое поле или какая-то стадия образования пустого поля.

Как показывает пространственная развертка быстрого процесса (кометы), начальная стадия этого процесса (вслед за резким изменением освещения) соответствует оптимальным условиям восприятия (передняя равномерная часть кометы всегда является наиболее яркой или черной, наиболее насыщенной по цвету). Поэтому можно считать, что вслед за моргательным движением или скачком, в зрительные центры поступает максимальное количество сигналов.

Мы знаем, что образование пустого поля, которое может начаться вслед за моргательным движением или скачком, наступало бы довольно скоро и часто значительно раньше последующего скачка, если бы сетчаточное изображение оставалось строго неподвижным. Это утверждение делается на том основании, что продолжительность интенсивной части быстрого процесса не превышает 1—3 сек., а продолжительность некоторых дрейфов во время фиксации (рис. 59) может равняться 5 и даже 10 секундам. Опыты показывают, что в основном дрейф глаз является тем видом движения, который препятствует образованию пустого поля во время фиксации. Благодаря дрейфу во время фиксации мало изменяются разрешающая способность глаза и видимые цвета объекта. В опытах с пространственной разверткой быстрого процесса удалось установить следующее. Если по сетчатке движется изображение границы между черным и белым полем с равномерной скоростью и эта граница проецируется на сетчатку при помощи такой несовершенной оптической системы, какова оптическая система присоски, то, в условиях очень яркой засветки глаза через склеру, граница хорошо видна испытуемому при скорости не меньшей 23—24 угловых минут в секунду. Когда такой же опыт проводился без засветки склеры, эта граница появлялась уже при скоростях 3—5 угловых минут в секунду. С другой стороны, записи дрейфов глаз показывают, что хотя средняя скорость этого движения равна 5—6 угловым минутам в секунду, довольно часто (обычно не реже одного или нескольких раз в секунду) она достигает почти максимальных величин, т. е. около 30 угловых минут в секунду. Сравнивая эти результаты, легко прийти к выводу, что в условиях резких сетчаточных изображений (резких изображений границ) даже отдельно взятый дрейф глаза достаточен, чтобы препятствовать образованию пустого поля на всей сетчатке.

При помощи присосок и некоторых приспособлений к ним была сделана попытка выяснить роль тремора. Однако никакого влияния тремора на рецепцию обнаружено нами не было.

По-видимому, это происходит прежде всего потому, что основная частота тремора значительно выше критической частоты слияния мельканий. Если тремор и оказывает какое-то влияние на рецепцию, то лишь в сочетании с дрейфом. Опыты, в которых автор пытался со всей полнотой выяснить роль тремора, нельзя, к сожалению, считать вполне убедительными. Поэтому мы не приводим описания этих опытов, а вопрос о роли тремора считаем пока открытым.

Р. Дитчберн, Д. Фендер и С. Майн (Ditchburn, Fender, Mayne, 1959) обнаружили положительное влияние тремора низких частот на различение элементов тестового поля, неподвижного относительно сетчаткрк В этой работе искусственно созданному тремору придавались частоты от 4 до 20 колебаний в секунду и амплитуды с размерами от 0,05 до 1,10 угловой минуты. Оказалось, что для всех исследованных частот тремора с амплитудой, превышающей 0,3 угловой минуты, отмечалось увеличение доли времени, в течение которого испытуемый видел тест-объект. Однако созданный авторами искусственный тремор и по частоте и по характеру движения имеет мало общего с естественным тремором, под которым есть смысл понимать только высокочастотную (более 40 гц) составляющую движений глаза относительно глазницы. Для естественного тремора характерна частота, превышающая критическую частоту слияния мельканий. Низкие частоты во время фиксации следует отнести к дрейфу.

Во время фиксации, кроме дрейфа глаза, образованию пустого поля будут препятствовать и все те причины, которые приводят к некоторому движению сетчаточного изображения по сетчатке. Так, например, если вследствие движений головы в каждые несколько десятых долей секунды резкое сетчаточное изображение будет перемещаться на несколько угловых минут, то в этих условиях пустое поле уже не будет возникать. В естественных условиях восприятия процесс фиксации взора непрерывно сопровождается несколькими видами движений. Как показывают записи, трудно допустить, чтобы сумма этих движений хотя бы один раз в секунду не превышала скорости, необходимой для хороших условий восприятия. Поэтому в естественных условиях даже при желании наблюдателя почти невозможно добиться появления пустого поля. Обычно эта попытка удается на короткие отрезки времени лишь при условии, что сетчаточное изображение сильно дефокусировано.

Выводы

Фиксация внимания, направленного на какой-либо элемент неподвижного объекта, сопровождается фиксацией взора. Субъективно фиксация взора воспринимается наблюдателем как фиксация неподвижными глазами.

В действительности же она сопровождается тремя видами движений глаз: маленькими непроизвольными скачками, одинаковыми для обоих глаз; дрейфом — медленным, неупорядоченным движением зрительных осей, при котором, однако, сохраняется определенная неизменность их положения; тремором — высоким по частоте, но малым по амплитуде колебательным движением осей глаз.

Движения головы, моргательные движения глаз, скачки глаз, дрейф и тремор во время фиксации взора, направленного на какой-либо элемент неподвижного предмета, создают некоторую подвижность сетчаточного изображения и препятствуют образованию пустого поля.

В промежутках между скачками образованию пустого поля препятствует в основном дрейф глаз.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ