Глава V ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ ПРИ СМЕНЕ НЕПОДВИЖНЫХ ТОЧЕК ФИКСАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ

Если точки фиксации удалены от глаз наблюдателя на разные расстояния, то их смена сопровождается не только скачком, но и конвергенцией или дивергенцией глаз (сведением или разведением зрительных осей). Наряду с аккомодацией (и другими факторами) взаимное расположение зрительных осей и сетчаточных изображений позволяет нам в моменты фиксации судить об удаленности и величине предметов. В данном случае нет необходимости подробно останавливаться на вопросах бинокулярного зрения, нужные сведения о котором читатель может получить, например, в книге С. В. Кравкова (1950). Для нас существенно, что сведение и разведение зрительных осей при смене точек фиксации резко отличается от скачков в первую очередь своей продолжительностью. Можно считать, что продолжительность конвергенции и дивергенции глаз примерно в десять раз больше продолжительности скачков. Очень часто конвергенция или дивергенция глаз занимает время, равное продолжительности фиксации.

Можно предположить, что большое различие в продолжительности скачков и конвергенции или дивергенции объясняется тем, что скачок протекает по заранее подготовленной программе, в то время как для конвергенции и дивергенции такая программа заранее подготовленной быть не может.

Смена неподвижных точек фиксации в пространстве

Прежде всего попытаемся выяснить, каков общий характер движений глаз при смене неподвижных точек фиксации в пространстве. Мы уже упоминали, что эта смена складывается из двух видов движений — конвергенции или дивергенции зрительных осей и скачка. В частности, бывают смены точек фиксации в пространстве, при которых нет необходимости поворачивать глаза, и процесс смены сводится к одной конвергенции или дивергенции. Однако в дальнейшем будем изучать общий случай этого вида движений.

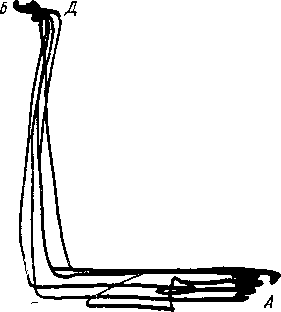

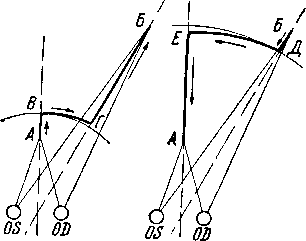

Рассмотрим рис. 86—88. Записи движений глаз, изображенные на этих рисунках, показывают, что смена точек фиксации в пространстве складывается из двух видов движений и при этом всегда скачку глаз предшествует начальная стадия конвергенции или дивергенции. В аналогичных опытах, отраженных на рис. 86, 87 и 88, точками фиксации (А и Б) служили белые шарики, расположенные относительно испытуемого в сагиттальной плоскости так, что точка Б была дальше и несколько выше точки А. Угловые размеры шариков равнялись двум градусам. Во всех опытах применялись присоски П1. Минимальное расстояние между глазами

Рис. 86. Запись дивергенции левого глаза испытуемого на неподвижную светочувствительную бумагу при смене неподвижных точек Фиксации.

Обе точки фиксации расположены в сагиттальной плоскости. Более удаленная точка (Б) расположена выше менее удаленной (А)

испытуемого и точкой А равнялось 15 см, а максимальное — до точки Б — 950 см. Записывались движения глаз на неподвижную, расположенную перед испытуемым светочувствительную бумагу. Одна из записей с левого глаза испытуемого при пятикратной смене им точки фиксации А на точку фиксации Б показана на рис. 86; запись с правого глаза (относительно сагиттальной плоскости) в данном случае зеркально отображает запись с левого глаза.

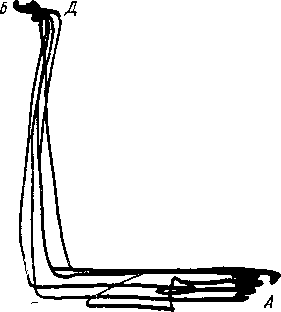

Рис. 88. Запись движений левого глаза испытуемого при поочередной смене двух точек фиксации, расположенных в сагиттальной плоскости

Все записи, аналогичные изображенной на рис. 86, показывают, что смена точек фиксации (от точки А к точке Б) совершается по одной и той же схеме. В первый период имеет место незначительная дивергенция (АВ), а затем совершается скачок глаз в направлении точки Б (ВГ), и уже после скач-

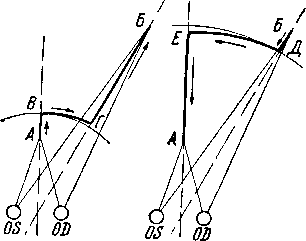

Рис. 87. Запись конвергенции левого глаза испытуемого па неподвижную светочувствительную бумагу при смене неподвижных точек фиксации

Более удаленная точка (Б) расположена выше менее удаленной (А)

Обе точки фиксации расположены в сагиттальной плоскости. Более удаленная точка (Б) расположена выше менее удаленной (А)

ка осуществляется основная часть дивергенции (ГБ). Если фиксационные точки расположены далеко одна от другой и скачок глаз недостаточно точен, то часто вторая фаза дивергенции (ГБ) сопровождается дополнительными корригирующими скачками глаз. Такие корригирующие скачки видны на рис. 86.

На рис. 87 дана одна из записей движений левого глаза при смене испытуемым точки фиксации Б па точку фиксации А. В этом случае в первый период (БД) наблюдается незначительная конвергенция, затем совершается скачок глаз в направлении точки А (ДЕ) и после скачка осуществляется основная часть конвергенции (ЕА), которая иногда сопровождается дополнительными корригирующими скачками.

На рис. 88 записаны движения левого глаза испытуемого при поочередной смене им точек фиксации А на Б и Б на А.

На рис. 89 дана запись движений двух глаз при смене точек фиксации, сделанная при помощи щелевого фотокимографа. Здесь видно, что конвергенция и дивергенция начинаются и угасают плавно.

При конвергенции и дивергенции в большинстве случаев движения глаз оказываются различными (рис. 89 и 90).

Сведение и разведение зрительных осей может продолжаться несколько десятых долей секунды.

Рис. 89. Запись на фотокимографе движений двух глаз при смене точек фиксации в пространстве

Рис. 90. Запись на фотокимографе движений двух глаз при смене точек фиксации в пространстве. Случай асимметричного движения глаз в процессе конвергенции и дивергенции

При этом начальные и конечные отрезки времени глаза находятся в условиях плавной и медленной конвергенции или дивергенции (рис. 89 и 90). Опыты показывают, что в течение этих отрезков времени возможен нормальный процесс восприятия (отсутствует двоение видимых предметов). Вообще некоторое сведение и разведение зрительных осей во время фиксации не вызывает двоения видимых предметов (Кравков, 1950) и благодаря этому всегда какая-то часть времени, затрачиваемая глазами на конвергенцию и дивергенцию, одновременно используется для восприятия. Особенно большой эта часть времени оказывается в условиях незначительного сведения или разведения зрительных осей.

Довольно часто максимальная угловая скорость движения глаз при конвергенции или дивергенции достигает нескольких десятков градусов в секунду. Естественно, что при таких скоростях нормальное восприятие уже невозможно.

Простые опыты показывают, что в момент конвергенции или дивергенции (как и в момент скачка) глаза сохраняют способность к восприятию.

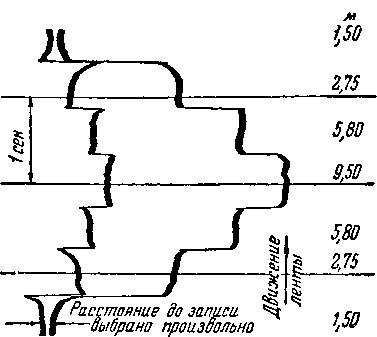

2. Продолжительность конвергенции и дивергенции

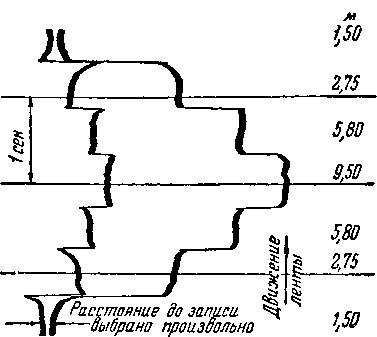

В большой серии опытов с участием нескольких испытуемых измерялась продолжительность конвергенции и дивергенции. В опытах применялись присоски П1 Записи велись одновременно с двух глаз на щелевом фотокимографе. Результаты измерений показаны па рис. 91. Внутри каждого столбика точками обозначена продолжительность конвергенции, соответствующая смене точек фиксации, расположенных от глаз испытуемого на расстоянии (в см) 25—>15, 35—>2Ь, 45—>35 и т. д. В тех же столбиках крестиками обозначена продолжительность дивергенции при смене точек фиксации, расположенных на расстоянии 15—>25, 25—>35, 35—>45 и т. д.

Результаты опытов, изображенных на рис. 91, прежде всего говорят о том, что продолжительность конвергенции и дивергенции измеряется

Гис. 91. График продолжительности конвергенции и дивергенции глаз

десятыми долями секунды. Для сравнения напомним, что продолжительность скачков измеряется сотыми долями секунды. В одних и тех же условиях продолжительность конвергенции и дивергенции может сильно различаться (иногда более чем в два раза). В среднем продолжительность дивергенции кажется несколько больше продолжительности конвергенции.

Продолжительность конвергенции и дивергенции здоровых глаз различных испытуемых приблизительно одна к та же и заметным образом не зависит от желания испытуемых сделать эти движения более быстрыми или более медленными.

В одной из серий опытов были созданы условия, в которых новый объект фиксации появлялся перед испытуемым неожиданно. Задача испытуемого состояла в том, чтобы сразу же начать фиксацию вновь появившегося объекта. Измерения показали, что и в этих условиях характер и продолжительность конвергенции и дивергенции ничем не отличаются от того, с чем мы встречались в предыдущих опытах.

3. Конвергенция и дивергенция, предшествующая скачку

Как было показано выше, при смене неподвижных точек фиксации в пространстве скачку глаз всегда предшествует начальная стадия конвергенции или дивергенции. В ряде опытов, аналогичных приведенным ранее, была измерена продолжительность этих начальных стадий, а результаты измерения показаны на рис. 92. Внутри каждого

столбика точками обозначена продолжительность начальных стадий конвергенций при смене точек фиксации, расположенных от глаз испытуемого на расстоянии (в см) 25—>15, 35—>25, 45—>35 и т. д. Внутри каждого столбика крестиками обозначена продолжительность начальных стадий дивергенции при смене точек фиксации, расположенных от глаз испытуемого на расстоянии 15—>25, 25—>35, 35—>45 и т. д. Естественно, что в этих опытах две смежные точки фиксации всегда были несколько смещены относительно оси циклопического глаза испытуемого с тем, чтобы их смена сопровождалась скачком.

Рис. 92. График продолжительности конвергенции и дивергенции, предшествующих скачку

Из данных рис. 92 следует, что при любой смене неподвижных точек фиксации в пространстве продолжительность процесса конвергенции или дивергенции, предшествующей скачку, лежит в пределах 0,07—0,2 сек. и, грубо говоря, является величиной постоянной. Поскольку подготовка к скачку на объект, внезапно появившийся в поле зрения испытуемого, или подготовка к прослеживанию за внезапно появившимся предметом занимает 0,15—0,17 сек., то можно считать, что начало конвергенции или дивергенции, предшествующей скачку, совпадает с началом подготовки к нему.

Иными словами, можно думать, что смена точки фиксации в пространстве начинается сразу двумя процессами — конвергенцией или дивергенцией и разработкой программы скачка. То, что конвергенция или дивергенция начинается еще до поворота глаз в сторону нового объекта фиксации, а не после этого поворота, заметно укорачивает время смены точек фиксации.

4. Схема движений глаз

при смене неподвижных точек фиксации

в пространстве

Изучение разнообразных записей показало, что при любой смене точек фиксации в пространстве процесс конвергенции или дивергенции является непрерывным, вне зависимости от того, сопровождается он скачками (когда точки фиксации лежат на разных осях циклопического глаза) или нет (когда точки фиксации расположены на одной и той же оси циклопического глаза). Иначе говоря, процесс конвергенции или дивергенции глаз до, во время и после скачка является одним и тем же процессом непрерывного изменения глубины точки фиксации. Любая смена неподвижных точек фиксации в пространстве (если эти точки не расположены на одной и той же оси циклопического глаза) представляет собой сумму двух независимых движений глаз — конвергенции или дивергенции и скачка. В тех случаях, когда неподвижные точки фиксации расположены на одной и той же оси циклопического глаза, движения глаз

Рис. 93. Запись на фотокимографе движений глаз при смене неподвижных точек фиксации в пространстве

Пунктирными линиями нанесена копия записи дивергенции, предшествующей скачку, смещенная на величину скачка

при смене этих точек могут совершаться без скачка.

На рис. 93 дана одна из записей смены точек фиксации в пространстве (запись с двух глаз, сделанная на щелевом фотокимографе). Стрелкой показано смещение оси циклопического глаза при скачке. Пунктирными линиями нанесена копия записи дивергенции, предшествующей скачку, смещенная на величину скачка. На рисунке видно, как хорошо сливаются в одно целое части записей процесса дивергенции.

Изучение подобных записей позволило построить схему, изображенную на рис. 94.

В левой части рисунка показана схема движений глаз при смене точки фиксации А на более удаленную от испытуемого точку фиксации Б. В правой части показана схема движений глаз при смене точки фиксации В на более близкую к испытуемому точку фиксации А.

Рис. 94. Схема движений глаз при смене неподвижных точек фиксации в пространстве.

Движения глаз при смене точки фиксации А на точку фиксации Б складываются из: а) дивергенции, предшествующей скачку на участке АВ, при которой точка пересечения зрительных осей движется вдоль оси циклопического глаза, направленной на точку А; б) скачков глаз, т. е. поворота оси циклопического глаза в направлении точки Б и одновременно продолжающейся дивергенцией; в) дальнейшей дивергенции глаз, при которой пересечение зрительных осей перемещается вдоль (ГБ), т. е. оси циклопического глаза, направленной на точку Б.

При смене точки фиксации Б на точку фиксации А движение глаз складывается из: а) конвергенции, предшествующей скачку, при которой пересечение зрительных осей перемещается вдоль БД, т. е. оси циклопического глаза, направленной на точку Б; б) скачков глаз, т. е. поворота оси циклопического глаза в направлении точки А и одновременно продолжающейся конвергенции; в) дальнейшей конвергенции глаз, при которой пересечение зрительных осей перемещается вдоль ЕА, т. е. оси циклопического глаза, направленной на точку А.

Как уже указывалось, иногда смена точек фиксации сопровождается дополнительными корригирующими скачками глаз. При этом характер движения глаз остается таким же, как показано на рис. 94.

Во многих случаях в конце процесса смены точек фиксации имеет место незначительная корригирующая дивергенция или конвергенция. Дополнительная конвергенция или дивергенция существенно не меняет схемы движений глаз, но приводит к значительному разбросу продолжительности конвергенции и дивергенции.

Рис. 95. Образцы записей на фотокимографе движений глаз при повторяющейся смене двух неподвижных точек фиксации

Чтобы читатель имел более полное представление о характере движений глаз, при смене неподвижных точек фиксации в пространстве, предлагаем его вниманию рис. 95, 96, 97.

Рис. 96. Запись на фотокимографе движений глаз при смене неподвижных точек фиксации в пространстве, расположенных на оси циклопического глаза

Рис. 97. Запись на фотокимографе движений глаз при смене ряда неподвижных точек фиксации в пространстве

5. Видимая величина предмета и направление взора

Если расстояние между глазами и предметом оставить неизменным и интересоваться только видимой величиной, то величина предметов будет зависеть прежде всего от величины сетчаточного изображения и положения зрительных осей глаз. Напряжение мышц при некотором положении зрительных осей и величина сетчаточного изображения связаны так, что при одном и том же сетчаточном изображении, но при различной конвергенции, видимая величина предмета будет изменяться, убывая с увеличением конвергенции. Эта зависимость, возникающая в результате нашего опыта, обусловливает правильную оценку величины и

Рис. 98. Различия в видимой величине двух одинаковых кругов

Меньший круг соответствует положению глаз, повернутых вверх до предела; больший круг — положению глаз, направленных вдоль сагиттальной плоскости к линии горизонта

положения предмета в пространстве (уменьшение видимой величины предмета при увеличении конвергенции и постоянном сетчаточном изображении легко проследить на стереоскопе Уитстона).

Система глазных мышц построена таким образом, что если нет фиксации (например, в полной темноте), то при повороте глаз вверх из центрального положения или при опускании их вниз осевые линии глаз несколько расходятся (дивергируют). Такая непроизвольная дивергенция зрительных осей дает дополнительную нагрузку мышцам глаз при конвергенции. Естественно, что дополнительная нагрузка на мышцы в тех случаях, когда глаза сильно отклоняются из центрального положения вверх или вниз, приводит к некоторому уменьшению видимой величины предмета. Специальными опытами были установлены возникающие в данном случае искажения. На рис. 98 показаны различия в видимой величине двух одинаковых кругов (расположенных на одном и том же достаточно большом расстоянии от глаз наблюдателя), из которых меньший соответствует положению глаз, повернутых вверх до предела, а больший — положению глаз, направленных вдоль сагиттальной плоскости к линии горизонта. В обычных условиях при относительно небольших поворотах глаз указанными искажениями мы всегда можем пренебрегать (в обычных условиях они никогда не замечаются наблюдателями).

Выводы

Смена неподвижных точек фиксации в пространстве складывается из двух независимых движений: конвергенции или дивергенции и скачка глаз. Скачку всегда предшествует начальный период конвергенции или дивергенции. Продолжительность этого периода во всех случаях остается приблизительно одной и той же.

Прежде всего попытаемся выяснить, каков общий характер движений глаз при смене неподвижных точек фиксации в пространстве. Мы уже упоминали, что эта смена складывается из двух видов движений — конвергенции или дивергенции зрительных осей и скачка. В частности, бывают смены точек фиксации в пространстве, при которых нет необходимости поворачивать глаза, и процесс смены сводится к одной конвергенции или дивергенции. Однако в дальнейшем будем изучать общий случай этого вида движений.

Рассмотрим рис. 86—88. Записи движений глаз, изображенные на этих рисунках, показывают, что смена точек фиксации в пространстве складывается из двух видов движений и при этом всегда скачку глаз предшествует начальная стадия конвергенции или дивергенции. В аналогичных опытах, отраженных на рис. 86, 87 и 88, точками фиксации (А и Б) служили белые шарики, расположенные относительно испытуемого в сагиттальной плоскости так, что точка Б была дальше и несколько выше точки А. Угловые размеры шариков равнялись двум градусам. Во всех опытах применялись присоски П1. Минимальное расстояние между глазами

Рис. 86. Запись дивергенции левого глаза испытуемого на неподвижную светочувствительную бумагу при смене неподвижных точек Фиксации.

Обе точки фиксации расположены в сагиттальной плоскости. Более удаленная точка (Б) расположена выше менее удаленной (А)

испытуемого и точкой А равнялось 15 см, а максимальное — до точки Б — 950 см. Записывались движения глаз на неподвижную, расположенную перед испытуемым светочувствительную бумагу. Одна из записей с левого глаза испытуемого при пятикратной смене им точки фиксации А на точку фиксации Б показана на рис. 86; запись с правого глаза (относительно сагиттальной плоскости) в данном случае зеркально отображает запись с левого глаза.

Рис. 88. Запись движений левого глаза испытуемого при поочередной смене двух точек фиксации, расположенных в сагиттальной плоскости

Все записи, аналогичные изображенной на рис. 86, показывают, что смена точек фиксации (от точки А к точке Б) совершается по одной и той же схеме. В первый период имеет место незначительная дивергенция (АВ), а затем совершается скачок глаз в направлении точки Б (ВГ), и уже после скач-

Рис. 87. Запись конвергенции левого глаза испытуемого па неподвижную светочувствительную бумагу при смене неподвижных точек фиксации

Более удаленная точка (Б) расположена выше менее удаленной (А)

Обе точки фиксации расположены в сагиттальной плоскости. Более удаленная точка (Б) расположена выше менее удаленной (А)

ка осуществляется основная часть дивергенции (ГБ). Если фиксационные точки расположены далеко одна от другой и скачок глаз недостаточно точен, то часто вторая фаза дивергенции (ГБ) сопровождается дополнительными корригирующими скачками глаз. Такие корригирующие скачки видны на рис. 86.

На рис. 87 дана одна из записей движений левого глаза при смене испытуемым точки фиксации Б па точку фиксации А. В этом случае в первый период (БД) наблюдается незначительная конвергенция, затем совершается скачок глаз в направлении точки А (ДЕ) и после скачка осуществляется основная часть конвергенции (ЕА), которая иногда сопровождается дополнительными корригирующими скачками.

На рис. 88 записаны движения левого глаза испытуемого при поочередной смене им точек фиксации А на Б и Б на А.

На рис. 89 дана запись движений двух глаз при смене точек фиксации, сделанная при помощи щелевого фотокимографа. Здесь видно, что конвергенция и дивергенция начинаются и угасают плавно.

При конвергенции и дивергенции в большинстве случаев движения глаз оказываются различными (рис. 89 и 90).

Сведение и разведение зрительных осей может продолжаться несколько десятых долей секунды.

Рис. 89. Запись на фотокимографе движений двух глаз при смене точек фиксации в пространстве

Рис. 90. Запись на фотокимографе движений двух глаз при смене точек фиксации в пространстве. Случай асимметричного движения глаз в процессе конвергенции и дивергенции

При этом начальные и конечные отрезки времени глаза находятся в условиях плавной и медленной конвергенции или дивергенции (рис. 89 и 90). Опыты показывают, что в течение этих отрезков времени возможен нормальный процесс восприятия (отсутствует двоение видимых предметов). Вообще некоторое сведение и разведение зрительных осей во время фиксации не вызывает двоения видимых предметов (Кравков, 1950) и благодаря этому всегда какая-то часть времени, затрачиваемая глазами на конвергенцию и дивергенцию, одновременно используется для восприятия. Особенно большой эта часть времени оказывается в условиях незначительного сведения или разведения зрительных осей.

Довольно часто максимальная угловая скорость движения глаз при конвергенции или дивергенции достигает нескольких десятков градусов в секунду. Естественно, что при таких скоростях нормальное восприятие уже невозможно.

Простые опыты показывают, что в момент конвергенции или дивергенции (как и в момент скачка) глаза сохраняют способность к восприятию.

2. Продолжительность конвергенции и дивергенции

В большой серии опытов с участием нескольких испытуемых измерялась продолжительность конвергенции и дивергенции. В опытах применялись присоски П1 Записи велись одновременно с двух глаз на щелевом фотокимографе. Результаты измерений показаны па рис. 91. Внутри каждого столбика точками обозначена продолжительность конвергенции, соответствующая смене точек фиксации, расположенных от глаз испытуемого на расстоянии (в см) 25—>15, 35—>2Ь, 45—>35 и т. д. В тех же столбиках крестиками обозначена продолжительность дивергенции при смене точек фиксации, расположенных на расстоянии 15—>25, 25—>35, 35—>45 и т. д.

Результаты опытов, изображенных на рис. 91, прежде всего говорят о том, что продолжительность конвергенции и дивергенции измеряется

Гис. 91. График продолжительности конвергенции и дивергенции глаз

десятыми долями секунды. Для сравнения напомним, что продолжительность скачков измеряется сотыми долями секунды. В одних и тех же условиях продолжительность конвергенции и дивергенции может сильно различаться (иногда более чем в два раза). В среднем продолжительность дивергенции кажется несколько больше продолжительности конвергенции.

Продолжительность конвергенции и дивергенции здоровых глаз различных испытуемых приблизительно одна к та же и заметным образом не зависит от желания испытуемых сделать эти движения более быстрыми или более медленными.

В одной из серий опытов были созданы условия, в которых новый объект фиксации появлялся перед испытуемым неожиданно. Задача испытуемого состояла в том, чтобы сразу же начать фиксацию вновь появившегося объекта. Измерения показали, что и в этих условиях характер и продолжительность конвергенции и дивергенции ничем не отличаются от того, с чем мы встречались в предыдущих опытах.

3. Конвергенция и дивергенция, предшествующая скачку

Как было показано выше, при смене неподвижных точек фиксации в пространстве скачку глаз всегда предшествует начальная стадия конвергенции или дивергенции. В ряде опытов, аналогичных приведенным ранее, была измерена продолжительность этих начальных стадий, а результаты измерения показаны на рис. 92. Внутри каждого

столбика точками обозначена продолжительность начальных стадий конвергенций при смене точек фиксации, расположенных от глаз испытуемого на расстоянии (в см) 25—>15, 35—>25, 45—>35 и т. д. Внутри каждого столбика крестиками обозначена продолжительность начальных стадий дивергенции при смене точек фиксации, расположенных от глаз испытуемого на расстоянии 15—>25, 25—>35, 35—>45 и т. д. Естественно, что в этих опытах две смежные точки фиксации всегда были несколько смещены относительно оси циклопического глаза испытуемого с тем, чтобы их смена сопровождалась скачком.

Рис. 92. График продолжительности конвергенции и дивергенции, предшествующих скачку

Из данных рис. 92 следует, что при любой смене неподвижных точек фиксации в пространстве продолжительность процесса конвергенции или дивергенции, предшествующей скачку, лежит в пределах 0,07—0,2 сек. и, грубо говоря, является величиной постоянной. Поскольку подготовка к скачку на объект, внезапно появившийся в поле зрения испытуемого, или подготовка к прослеживанию за внезапно появившимся предметом занимает 0,15—0,17 сек., то можно считать, что начало конвергенции или дивергенции, предшествующей скачку, совпадает с началом подготовки к нему.

Иными словами, можно думать, что смена точки фиксации в пространстве начинается сразу двумя процессами — конвергенцией или дивергенцией и разработкой программы скачка. То, что конвергенция или дивергенция начинается еще до поворота глаз в сторону нового объекта фиксации, а не после этого поворота, заметно укорачивает время смены точек фиксации.

4. Схема движений глаз

при смене неподвижных точек фиксации

в пространстве

Изучение разнообразных записей показало, что при любой смене точек фиксации в пространстве процесс конвергенции или дивергенции является непрерывным, вне зависимости от того, сопровождается он скачками (когда точки фиксации лежат на разных осях циклопического глаза) или нет (когда точки фиксации расположены на одной и той же оси циклопического глаза). Иначе говоря, процесс конвергенции или дивергенции глаз до, во время и после скачка является одним и тем же процессом непрерывного изменения глубины точки фиксации. Любая смена неподвижных точек фиксации в пространстве (если эти точки не расположены на одной и той же оси циклопического глаза) представляет собой сумму двух независимых движений глаз — конвергенции или дивергенции и скачка. В тех случаях, когда неподвижные точки фиксации расположены на одной и той же оси циклопического глаза, движения глаз

Рис. 93. Запись на фотокимографе движений глаз при смене неподвижных точек фиксации в пространстве

Пунктирными линиями нанесена копия записи дивергенции, предшествующей скачку, смещенная на величину скачка

при смене этих точек могут совершаться без скачка.

На рис. 93 дана одна из записей смены точек фиксации в пространстве (запись с двух глаз, сделанная на щелевом фотокимографе). Стрелкой показано смещение оси циклопического глаза при скачке. Пунктирными линиями нанесена копия записи дивергенции, предшествующей скачку, смещенная на величину скачка. На рисунке видно, как хорошо сливаются в одно целое части записей процесса дивергенции.

Изучение подобных записей позволило построить схему, изображенную на рис. 94.

В левой части рисунка показана схема движений глаз при смене точки фиксации А на более удаленную от испытуемого точку фиксации Б. В правой части показана схема движений глаз при смене точки фиксации В на более близкую к испытуемому точку фиксации А.

Рис. 94. Схема движений глаз при смене неподвижных точек фиксации в пространстве.

Движения глаз при смене точки фиксации А на точку фиксации Б складываются из: а) дивергенции, предшествующей скачку на участке АВ, при которой точка пересечения зрительных осей движется вдоль оси циклопического глаза, направленной на точку А; б) скачков глаз, т. е. поворота оси циклопического глаза в направлении точки Б и одновременно продолжающейся дивергенцией; в) дальнейшей дивергенции глаз, при которой пересечение зрительных осей перемещается вдоль (ГБ), т. е. оси циклопического глаза, направленной на точку Б.

При смене точки фиксации Б на точку фиксации А движение глаз складывается из: а) конвергенции, предшествующей скачку, при которой пересечение зрительных осей перемещается вдоль БД, т. е. оси циклопического глаза, направленной на точку Б; б) скачков глаз, т. е. поворота оси циклопического глаза в направлении точки А и одновременно продолжающейся конвергенции; в) дальнейшей конвергенции глаз, при которой пересечение зрительных осей перемещается вдоль ЕА, т. е. оси циклопического глаза, направленной на точку А.

Как уже указывалось, иногда смена точек фиксации сопровождается дополнительными корригирующими скачками глаз. При этом характер движения глаз остается таким же, как показано на рис. 94.

Во многих случаях в конце процесса смены точек фиксации имеет место незначительная корригирующая дивергенция или конвергенция. Дополнительная конвергенция или дивергенция существенно не меняет схемы движений глаз, но приводит к значительному разбросу продолжительности конвергенции и дивергенции.

Рис. 95. Образцы записей на фотокимографе движений глаз при повторяющейся смене двух неподвижных точек фиксации

Чтобы читатель имел более полное представление о характере движений глаз, при смене неподвижных точек фиксации в пространстве, предлагаем его вниманию рис. 95, 96, 97.

Рис. 96. Запись на фотокимографе движений глаз при смене неподвижных точек фиксации в пространстве, расположенных на оси циклопического глаза

Рис. 97. Запись на фотокимографе движений глаз при смене ряда неподвижных точек фиксации в пространстве

5. Видимая величина предмета и направление взора

Если расстояние между глазами и предметом оставить неизменным и интересоваться только видимой величиной, то величина предметов будет зависеть прежде всего от величины сетчаточного изображения и положения зрительных осей глаз. Напряжение мышц при некотором положении зрительных осей и величина сетчаточного изображения связаны так, что при одном и том же сетчаточном изображении, но при различной конвергенции, видимая величина предмета будет изменяться, убывая с увеличением конвергенции. Эта зависимость, возникающая в результате нашего опыта, обусловливает правильную оценку величины и

Рис. 98. Различия в видимой величине двух одинаковых кругов

Меньший круг соответствует положению глаз, повернутых вверх до предела; больший круг — положению глаз, направленных вдоль сагиттальной плоскости к линии горизонта

положения предмета в пространстве (уменьшение видимой величины предмета при увеличении конвергенции и постоянном сетчаточном изображении легко проследить на стереоскопе Уитстона).

Система глазных мышц построена таким образом, что если нет фиксации (например, в полной темноте), то при повороте глаз вверх из центрального положения или при опускании их вниз осевые линии глаз несколько расходятся (дивергируют). Такая непроизвольная дивергенция зрительных осей дает дополнительную нагрузку мышцам глаз при конвергенции. Естественно, что дополнительная нагрузка на мышцы в тех случаях, когда глаза сильно отклоняются из центрального положения вверх или вниз, приводит к некоторому уменьшению видимой величины предмета. Специальными опытами были установлены возникающие в данном случае искажения. На рис. 98 показаны различия в видимой величине двух одинаковых кругов (расположенных на одном и том же достаточно большом расстоянии от глаз наблюдателя), из которых меньший соответствует положению глаз, повернутых вверх до предела, а больший — положению глаз, направленных вдоль сагиттальной плоскости к линии горизонта. В обычных условиях при относительно небольших поворотах глаз указанными искажениями мы всегда можем пренебрегать (в обычных условиях они никогда не замечаются наблюдателями).

Выводы

Смена неподвижных точек фиксации в пространстве складывается из двух независимых движений: конвергенции или дивергенции и скачка глаз. Скачку всегда предшествует начальный период конвергенции или дивергенции. Продолжительность этого периода во всех случаях остается приблизительно одной и той же.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ