ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Луна и развалины. - Встреча в разрушенном доме. - Меняющееся лицо. - Бостан просит чуда.

Сон с меня как рукой сняло. Одна фраза Чернокова взбодрила меня так, как будто бы я хорошо выспался. Я помедлил у входа в палатку. В голове у меня была такая путаница, что я окончательно перестал что-либо понимать. Почему я должен следить за отчимом? Ремесленник-муж моей матери, несчастный калека, которого я знал столько лет! Невероятным было его исцеление, но еще невероятней было подозревать его в притворстве. Нет, я отказывался понять что-нибудь и решительно вошел в палатку. Отчим уже спал. Я был рад этому, он мог бы заметить мое беспокойство.

- Принес? - сонным голосом спросила мать.

Я ответил, что да, принес, и торопливо улегся на предназначенный мне ковер. Скоро мать задышала ровно и глубоко, отчим слегка посапывал во сне, и в палатке воцарился глубокий покой. Я тоже притворился спящим.

Так мы лежали все трое, и время шло медленно, медленно, и за полотняными стенками палатки затих шум и приглушенный людской говор. Тишина и сон были всюду, и только далеко, далеко в горах выла одинокая пастушеская собака.

Снова и снова я перебирал в голове сегодняшние события: муллу, ставшего Мехди, слепого, ставшего зрячим, отчима, Чернокова. Слабый свет начинал маячить в моей голове, и я бы, наверное, додумался до чего-нибудь, но кругом было тихо, темнота заставляла слипаться глаза, и даже собачий вой баюкал и усыплял.

Я открыл глаза от еле слышного шороха. Все было тихо. Но занавеска палатки шевелилась, как будто кто-то ее только что опустил.

Я привстал и щурясь вгляделся в темноту. Мать лежала на ковре. Неясно обозначалось ее лицо и рука, закинутая под голову. Отчима не было. Стараясь не шуметь, я выбрался из палатки. Пока я спал, взошла луна. Она освещала своим зеленым светом огромное кладбище, на котором спали сотни и сотни людей. Чтобы не быть замеченным, я отступил в тень палатки и огляделся. Люди спали среди крестов и надгробий, разметавшись, скорчившись, кто как улегся. Лица, повернутые к небу, казались при лунном свете мертвенно-бледными. Многие бормотали со сна и метались. На горах погасли костры, и горы сияли при лунном свете, и, как бывает всегда при луне, особенно резкими были переходы от света к тени. Я посмотрел в другую сторону. Мертвый город лежал, раскинувшись на вершине горы. Стены домов, фонтаны, громады общественных зданий выглядели печальными и прекрасными. Даже отсюда, издалека, были видны дома без крыш, обвалившиеся стены, кусты ежевики, поросшие между камнями.

Я так подробно описываю эту ночь., потому что необычайно ярко она Запечатлелась в моей памяти.

Ничто не двигалось кругом, только иногда кто-нибудь из спящих поворачивался во сне, и мелькала в лунном свете его рука или лицо с закрытыми глазами.

Я был очень расстроен и чуть не плакал от огорчения, когда представлял себе, как я расскажу Чернокову о том, что заснул и упустил отчима.

Еще и еще оглядывался я и вдруг замер. Померещилось мне или нет? Я ждал. Вот еще шевельнулось. Вот тень сдвинулась с места. Больше сомнений не было. Человек осторожно и медленно пробирался между спящими по направлению к Мертвому городу.

Я выжидал. Вот он еще раз показался из-за могилы, потом снова исчез. Но я уже знал, что мне нужно делать. Так же осторожно, прячась в тени могильных камней, я пополз следом за ним.

Я не был уверен в том, что тот, за кем я крался,- мой отчим. Тусклый свет, далекое расстояние не позволяли как следует разглядеть человека, но все равно мне ничего не оставалось делать, как идти за ним.

Человек шел впереди, ловко перескакивая через спящих, обходя невидимые мне препятствия. Я был меньше ростом, мне было легче прятаться. Поэтому мало-помалу я сокращал расстояние между нами, и к тому времени, когда человек дошел до конца кладбища, я был уже шагах в двадцати от него.

Отсюда к Мертвому городу вела широкая прямая дорога, с двух сторон которой были вырыты глубокие канавы для стока воды. У начала дороги человек остановился и оглядел кладбище. Когда лунный свет упал на его лицо, я вздрогнул. Это был отчим.

Оглядев кладбище и убедившись, что все спокойно, он спрыгнул в канаву и пошел вверх к Мертвому городу. Тогда я спрыгнул в другую канаву. Мне не пришлось нагибаться. Дорога и так была выше моей головы. Мы шли в разных канавах, и иногда, осторожно высунувшись, я видел над дорогой голову отчима. Он был уверен, что за ним никто не следит.

Мы долго шли, пока дорога не привела нас к Мертвому городу. Здесь канава кончалась. Я остановился и стал ждать. Отчим вылез из канавы и вышел на середину дороги. Сразу же его окликнули:

- Эй, товарищ, не знаешь, который час?

- Полдень,-ответил отчим.

Тогда из дверей полуразрушенного дома вышел пожилой хлопкороб, тот самый, который разговаривал с отчимом у палатки и трижды стукнул его по плечу.

- Ты что, с ума сошел, - сказал он,- какой же сейчас полдень?

И отчим ответил:

- Прости, я хотел сказать - полночь.

Хлопкороб кивнул ему головой и сказал:

- Веtке, коmm hiег! (Бетке, идите сюда!) - и отчим, наклонив голову, ответил:

- Gut, Негг Коlопеl Sсhwагке. (Хорошо, господин полковник Шварке.)

У меня так забилось сердце, когда я услышал_это имя, что я чуть не вскрикнул. А они-мой отчим и полковник Шварке - пошли рядом, тихо беседуя, и то исчезали в тени, то снова появлялись в лунном свете. Я полз за ними по каменным плитам. Скоро они свернули в дверное отверстие одного из разрушенных домов. Выждав, я подкрался к этому дому и заглянул в окно.

Крыша обрушилась, и луна освещала внутренность комнаты так отчетливо, что я видел рисунок полусгнивших обоев на стене и сломанный медный кувшин, оставшийся, вероятно, с тех пор, как страшная резня уничтожила город. В комнате никого не было. Я перелез через подоконник. Откуда-то доносились негромкие, заглушенные голоса. Тихо как мышь я дошел до двери следующей комнаты. Там тоже никого не было. Я прислушался. Голоса были где-то здесь, близко. Каждую минуту вздрагивая и прижимаясь к стене, я обошел весь дом. Он был пуст. Но странно было то, что во всех комнатах одинаково звучали заглушенные голоса, где-то здесь, близко, а где - не поймешь.

Вдруг я понял. Конечно, голоса доносились из подвала.

Спуск в подвал я нашел очень быстро и хотел уже спуститься вниз, но остановился. Я подумал о том, что если кто-нибудь захочет выйти из подвала, я не успею скрыться. При одной мысли об этом мне стало холодно.

Я стоял в раздумье и вдруг заметил, что половицы в углу обрушились и в полу был провал. Я заглянул в него. Оттуда, из черной дыры, доносился слабый запах земли и сырости-запах погреба. Голоса были слышны отчетливей. Тогда, не раздумывая больше, я спрыгнул вниз. Под ногами у меня были куски штукатурки и мягкое гнилое дерево. Отверстие над моей головой светилось слабым, зеленоватым светом. Оно было высоко.

Я понял, что через него мне обратно не выбраться, и решил, что, когда все разойдутся, я выйду по лестнице.

Тихо, ощупывая каждый камень, я двинулся дальше. Обеими руками я держался за осклизлую, покрытую плесенью стену и скоро почувствовал, что стена свернула. Это был коридор, потому что стены здесь отстояли одна от другой на вытянутую руку. Я шел по коридору, и голоса приближались. Коридор свернул еще раз. Справа от меня в стене я увидел освещенное отверстие и поперек коридора дверь, сорванную с петель. Говорили там, за дверью. Отчетливо я слышал каждое слово. Говорили на незнакомом мне языке. Судя по тому, что в разговоре часто употреблялись слова deг и nеin, я понял, что говорят по-немецки. Я учил в школе немецкий язык, однако, должен сказать прямо, относился к нему не очень старательно. Помнил только десяток-другой самых необходимых слов.

Краем глаза я выглянул из-за стены. Я увидел просторный погреб, освещенный огарком свечи. На перевернутых ящиках сидели мой отчим, корзинщик Мамед и пожилой хлопкороб, которого отчим назвал господином Шварке. На газетном листе перед ними лежали куски хлеба и банки с консервами.

Отчим, Мамед и Шварке разговаривали. Когда я заглянул в погреб, говорил Шварке, а отчим и Мамед слушали Шварке. На ящике сидел обыкновенный крестьянин и разговаривал по-немецки. Он говорил очень спокойно, не торопясь, иногда улыбаясь. Отчим сидел мрачный и смотрел на огонек свечи, а Мамед поглаживал бороду и все время улыбался странной, неподвижной улыбкой.

Шварке кончил говорить и обвел собеседников глазами. Мамед молчал. Шварке в упор посмотрел на отчима. Тогда отчим заговорил очень быстро и очень взволнованно. Наконец он стукнул кулаком по ящику и встал. Шварке встал тоже.

Они стояли друг против друга - хлопкороб и ремесленник - и оба молчали. Потом Шварке сказал несколько слов, коротких и резких. Отчим наклонил голову.

Я смотрел на них, и у меня было удивительное ощущение: я знал хорошо и отчима и Мамеда, и вот передо мной были те самые люди, которых я знал столько лет, а в то же время в них было что-то совсем непохожее на моих знакомых. Они и держались иначе, и жесты у них были другие, и даже выражение лиц было совсем другое. Это были те же люди и в то же время - чужие, незнакомые мне.

Шварке протянул руку Мамеду, они попрощались. Отчиму Шварке только кивнул головой. После этого отчим и Мамед стали подниматься по лестнице, и, когда они прошли уже несколько ступенек, Шварке что-то сказал им вслед. Мне показалось, что я расслышал в его словах фамилию Баширова, а затем Шварке вынул из кармана револьвер, подбросил его, поймал и снова спрятал в карман. О, как я ругал себя за то, что ничего не мог понять из их разговора!

Надо было бежать, во что бы то ни стало бежать к Чернокову, к Баширову, все равно. Но только тут я понял, в какую я попал ловушку. Вернуться обратно тем же путем, каким я пришел сюда, было невозможно, а лестница была для меня закрыта.

Шварке сидел на ящике, курил трубку и, видимо, не торопился уходить.

Я боялся шелохнуться, потому что в наступившей после ухода Мамеда и отчима тишине Шварке мог, услыхать малейший шорох. Но он не прислушивался. Он развязал дорожный мешок, валявшийся возле него на полу, и вытащил из мешка небольшую коробку, баночку с какой-то мазью и зеркало. Все это он разложил перед собой на ящике.

Не торопясь, он оторвал усы. Теперь я увидел, что лицо его гладко выбрито. Он снял брови, снял волосы с головы, - и голова была тоже выбрита. Негромко насвистывая, он намазал щеки белой мазью и вытер их полотенцем. Когда он опустил полотенце, я увидел его настоящее лицо.

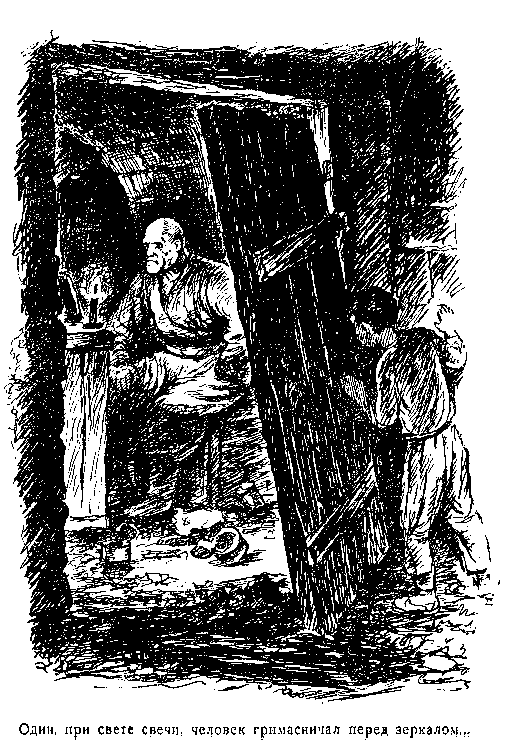

Что я могу сказать о его лице? Описать его невозможно. Оно было безбровое, белое, с безволосым черепом и бледными, чуть заметными губами. Оно походило на восковой слепок с человеческого лица, одним только словом можно определить его: тусклое. С минуту он смотрел на себя в зеркало. Потом, чуть повернув голову, он сощурил глаза и растянул свои бледные губы в улыбку. Тоненькие морщины лучиками разошлись от уголков его глаз, кожа на щеках собралась в широкие складки, и передо мной сидел веселый и добродушный человек, хитро подмигивающий самому себе в зеркало. Еще минута, еще чуть заметное движение рта и скул - ив зеркало смотрел человек с надменным и мужественным лицом. Оно менялось у меня на глазах: бледное, восковое лицо улыбалось, хмурилось, становилось то молодым, то старым, и страшен был этот человек, гримасничавший перед зеркалом, один, при свете свечи, в погребе разрушенного дома.

Он отер лицо полотенцем. И когда отнял полотенце, опять его лицо было неподвижное и тусклое.

Коричневой краской он навел на щеки загар, у глаз и у рта подчеркнул карандашом морщины. Снова он приклеил усы и широкие с проседью брови и накрыл париком свой голый череп. Превращения кончились. Пожилой и почтенный крестьянин закурил погасшую трубку и стал укладывать в мешок свои вещи.

Но он еще не спешил уходить. Он вытащил из кармана воронёный плоский револьвер, разрядил его, пощелкал курком и снова вложил обойму на место.

Косые солнечные лучи пробились сквозь щели в потолке. Шварке задул свечку и, вскинув на плечо мешок, двинулся к лестнице.

Я выждал время, чтобы дать ему уйти, а потом поднялся следом за ним. Но когда я высунул голову из погреба, он был еще здесь, в доме. Он стоял в пустом оконном отверстии - почтенный крестьянин с дорожным мешком за спиной - и смотрел вниз. Под ним на склоне горы, освещенный утренним солнцем, лежал город. Толпа двигалась и шумела в котловине. Кочевники гнали по дорогам стада. Веселый хлопкороб смотрел на город и негромко, почти про себя, насвистывал.

Время шло, и у меня от напряжения кровь стучала в висках. Наконец Шварке спрыгнул с окна. Я выглянул на улицу. Он шел по мостовой под гору широкими и легкими шагами. Обогнать его я не мог, мне оставалось одно: следовать за ним издали. Когда он отошел от меня на полсотни шагов, я слез с подоконника на землю и пошел за ним.

Как накануне, толпа заполняла кладбище. Я стал пробиваться к палатке муллы, рассчитывая найти там Черновкова или Баширова. Но это было не так легко. Меня толкали и отбрасывали в сторону. Взрослые люди с возмущением смотрели на мальчика, толкавшего их плечами и локтями. Я подвигался очень медленно и все время видел, как впереди меня без труда пробирается сквозь толпу почтенный крестьянин с мешком за спиной, которого все охотно пропускали из уважения к его годам и добродушному виду.

Что-то очень интересное происходило возле палатки муллы. Народ там стоял так плотно, что дальше я не мог продвинуться ни на шаг. Тогда я вскарабкался на каменное надгробье и стал оттуда смотреть.

Гассан Баширов говорил речь. Он стоял возле палатки муллы, а мулла лежал на ковре ничком и время от времени поднимался и вскидывал руки к небу.

- Вчера. - говорил Баширов, - мулла исцелял людей, сегодня он призывает вас выступить против советской власти. Советская власть и народ живут вместе уже восемнадцать лет, советская власть и народ - это одно и то же. Мулла - предатель и лжец. Калеки, исцеленные им, такие же лжецы и предатели. Вы меня знаете, со многими из вас я встречался, работал и разговаривал. Вы знаете, что я не владею правой рукой. Пятнадцать лет назад белобандитская пуля раздробила мне локоть. Вот, - он засучил рукав до плеча и поднял над головой свою обнаженную руку, - вот шрам, которым я горжусь по праву. Пусть мулла сведет этот шрам. Пусть он сделает так, чтобы правая рука моя снова сгибалась, снова могла бы владеть оружием. Если он не лжец, пусть он сделает это.

И в то время как все, все, весь народ слушал Баширова и смотрел на его руку, искалеченную пулей, я опять увидел добродушного хлопкороба с мешком за спиной - полковника Шварке.

Он не слушал Баширова и не смотрел на него. Я проследил его взгляд и увидел горца с бледным и злым лицом, который исподлобья, по воровски оглядывался по сторонам и держал правую руку за пазухой. В это время мулла поднялся с колен. Он протянул руку к Баширову и призывал на. его голову все человеческие несчастья и беды. Горец держал руку за пазухой. И когда замолчал мулла, он быстро выдернул руку, и я увидел в его руке воронёный плоский револьвер.

Выстрел раздался одновременно с моим криком. Баширов упал. Наступила тишина. За вчерашний день мы на- слушались тишины, но эта тишина была самая страшная. Никто не сдвинулся с места. Только убийца бросился было бежать, но тишина уже кончилась. Я увидел сжатые кулаки, ножи и камни, и убийца исчез под грудой навалившихся на него тел. Потом другие люди расталкивали толпу и кричали что-то, а потом убийца стоял с разбитым лицом, трусливо оглядываясь вокруг, и десятки рук держали его. Вновь наступила тишина, и тогда я увидел Бостана.

Бостан, мой друг Бостан, уверенный и серьезный, подошел к Баширову. Он приподнял его голову с закрытыми глазами и положил ее себе на колени. Потом он обернулся к мулле.

- Слушай, - сказал он, - я только неученый мальчик Бостан, и я не знаю, что думать о чудесах и о боге. Но если в самом деле ты святой, если в самом деле ты можешь творить чудеса, то вот, я прошу тебя, исцели его.

И дряхлые старики, и виноградари, и хлопкоробы, горбоносые старухи, колхозницы, домохозяйки со всех сторон кивали головами и говорили:

- Да, да, исцели его!

И старый мулла стоял бледный и растерянный перед другом моим, Бостаном.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ