ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ И ОБРЯДОВ (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Рис. 43. 1 сентября — День знаний. Первый звонок в сельской казахской школе. 1983 г.

Фото Г. И. Анохина

Обрядово-праздничные традиции народов нашей страны разнообразны и далеко не исчерпываются изложенным на страницах этой книги опытом. Повседневная жизнь постоянно вносит свои коррективы в эту сферу культурно-массового творчества, появляются новые праздники (рис. 43).

Становление новых праздников и обрядов — процесс далеко не простой. Но сила наших праздников и обрядов — в их связи с жизнью, е конкретной обстановкой, в соответствии культурным и идеологическим ценностям времени.

Сложившиеся формы советских праздников и обрядов повышают социальную активность людей, формируют атеистическую позицию. В то же время на пути конструирования современных праздничных ритуалов имеются свои трудности. Их немало. Одна из них связана с многогранностью современной культурной ситуации. Обряды и праздники — это в определенной мере явления художественной культуры. Между тем уровень эстетической культуры советского человека непрерывно повышается. В то же время этот уровень различен в разных социально-профессиональных группах населения.

Нельзя забывать и о национальной специфике. В обряде и празднике это особенно касается сложившихся форм общения между людьми. В этом случае важно не нарушать традиций национальной этики и этикета, иначе неизбежны случаи обесценивания, казалось бы, тщательно разработанного сценария. Если, например, у русских традиция публичного обмена поцелуем на свадьбе издавна считалась знаком скрепления супружеского союза молодоженов, то у народов, исповедовавших в прошлом ислам, сложившиеся традиции исключают публичные знаки супружеского союза.

В самой природе обряда как разновидности обычая заложена традиция, стереотипность. Но традиция никогда не исключала импровизации, поскольку импровизация является одним из условий, когда достигается фактор адекватности ритуала или торжества конкретной ситуации. Вот, что произошло однажды, например, в г. Верхнеуральске. Как рассказала газета «Советская Россия», в День Победы здесь, как всегда, «местные партийные и советские власти организовали торжественный митинг, посвященный славной дате. Митинг как митинг — в меру торжественный, в меру официальный. Словом, обычный. Но когда отгремели оркестры, отзвучали речи и праздник вроде бы закончился, уже под вечер к памятнику павшим героям Великой Отечественной войны стали стихийно собираться женщины. Вдовы, не дождавшиеся ушедших на фронт любимых, матери, проводившие навсегда сыновей. Принесли письма военных лет, читали друг другу, вспоминали, плакали и… пели. На площадь снова потянулся народ, и этот внезапно родившийся ритуал — чтение писем, исполнение песен военных лет, таких, что по радио не всегда исполняют, — настолько был эмоциональным, душевным, так потряс всех собравшихся, что запомнился навсегда, и теперь повторяется из года в год, несет в себе заряд огромного патриотического воздействия на горожан, особенно на молодежь. Так инициатива людей породила нешаблонную традицию»{151}.

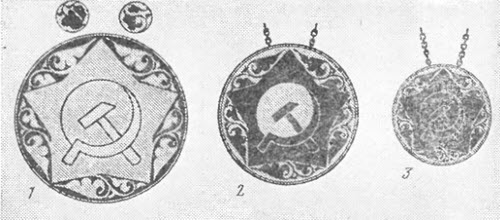

Многогранность современной культурной ситуации, постоянно растущий культурный уровень советских людей предъявляют определенные требования и к оформлению Домов (Дворцов) торжественных событий, и к уровню профессиональной подготовки организаторов обрядово-праздничных торжеств. Поэтому теперь работники обрядовой службы проходят специальную подготовку по вопросам этики, эстетики, техники речи, сценического искусства; организуются просмотры и конкурсы на лучший ритуал, проводятся соревнования на лучшего исполнителя обряда торжественной регистрации. Специально для работников обрядовой службы в каждой республике разработаны соответствующие обрядовые атрибуты (рис. 44, 46), а для акта торжественной регистрации новорожденных — именные звездочки, памятные знаки и медальоны (рис. 45, 47).

Рис. 44. Нагрудный знак исполнителя обряда. УССР

Рис. 45. Именные звездочки для новорожденных. УССР

Рис. 46. Нагрудные знаки исполнители (1), помощника (2) и распорядителя (3) обряда. ГССР.

Худ. А. Тодрия

Рис. 47. Памятные медальоны ребенка. ГССР.

Худ. А. Тодрия

В целом по стране сейчас большинство браков и рождений регистрируются в торжественной обстановке. Торжественно проводится большинство трудовых обрядов. Но все же порой бывают малоэффективны их воспитательные, эмоциональные и эстетические функции, не так сильна атеистическая направленность. Вместе с тем каждый праздник и обряд, в том числе и торжественная регистрация семейных актов состояния населения, — это часть большой работы по воспитанию у человека культуры высоких гражданских чувств, укреплению советской семьи. Ведь каждый из торжественных ритуалов дает путевку в жизнь новому гражданину СССР при вручении ему советского паспорта, пополняет ряды рабочих и хлеборобов при посвящении молодых людей в профессию, скрепляет супружеский союз, упрочивает принципы социалистической морали. Поэтому общественность придает важное значение работе над совершенствованием обрядов и праздников, постоянным творческим поискам в этой сфере жизни нашего общества. Все это не может не сказываться на особенностях подготовки кадров работников обрядовой службы, принципах сценарной разработки и торжественного ритуала и массового праздника.

Эмоциональное звучание празднику придают такие средства, которые способны вызвать коллективные переживания. Среди этих средств в обрядах и праздниках большую роль играют, например, различные эстетические символы. В. А. Руднев, рассматривая значение праздника с точки зрения общения людей, разрядки и проявления положительных эмоций, считает, что ощутить движение праздника, по-настоящему стать его участниками помогают людям такие художественные образы, как Ярило, Лада, Купава, Весна и др., поэтому надо смелее оснащать ими наши праздники времен года{152}.

Размышления В. А. Руднева справедливы, особенно в той части, где речь идет об игре как одном из способов общения людей. Но на пути восстановления «игровых» традиций, например в календарных праздниках и обрядах, неизбежны определенные трудности: там, где они утрачены, утрачены не просто какие-то элементы духовной культуры, ставшие областью изучения исторической этнографии. Важно то, что эти элементы уже не соответствуют социально-психологическому климату современного коллектива, поскольку изменились среда, уклад жизни, миропонимание людей. Это особенно характерно для среды горожан. В то же время в сельской местности возрождение некоторых игровых традиций может быть удачным. К примеру, в Амурском крае на новой основе возрождены старинные посиделки. Посиделки, поседки, супрядки — некогда были излюбленным времяпрепровождением деревенской молодежи в длинные осенние и зимние вечера. На них занятия полезным домашним трудом — прядение, вышивание, вязание — сопровождались хоровым пением, частушками, плясками, играми. Поэтому, когда в с. Камышинках решили возродить посиделки, то им поначалу предшествовала подготовительная работа: от старожилов записывали старинные песни, пословицы, обряды, обдумывали костюмы для «хозяйки», ряженых, под крестьянскую избу был оформлен Дом культуры.

Гуцульские посиделки в Микулычине — вечерницы — это также один из примеров возрожденной формы общения людей, главная суть которого — коллективное проведение досуга, когда отдых перемежается с передачей опыта, мудрости старших поколений, трудовых навыков (рис. 48). Важно и то, что для вечерниц не надо искать особо торжественный повод и не надо каждый раз готовить особый сценарий: здесь многое решает импровизация{153}.

Рис. 48. Гуцульские посиделки. 1982 г.

Фото Г. И. Анохина

Говоря об утрате современным поколением «чувства» игры, видимо, надо помнить об определенных недостатках в эстетическом воспитании молодежи, о ее известной неподготовленности к восприятию тех или иных обрядовых мероприятий. В то же время специальные наблюдения говорят о тяге взрослых людей к игре как средству общения в ходе, например, свадебного веселья. Замечено, что, чем больше игр включал обряд, тем выше была его оценка{154}.

Но игре, как и обрядовому поведению, надо обучать. Между тем, по справедливому мнению писателя Г. Геродника{155}, у нас распространен взгляд на обрядовую церемонию как развлекательное зрелище. К ней предъявляют такие же требования, как к эстрадному выступлению. Подобные претензии несостоятельны. Обряд — это отражение традиции, а традиции передаются из поколения в поколение. Они воспринимаются с жизненным опытом; в патриархальных обществах им даже специально обучаются. Так обучались, например, русские девушки в старой деревне у женщины-«хороводницы» обрядовым песням, играм, хороводам{156}. Примечательно и то, что старая свадьба всегда имела режиссера (и не одного). Непременными участниками свадеб были знатоки обрядов. Вспомним, сколь велика была роль дружки на русской свадьбе. Весельчак, балагур, знаток обрядов и народной медицины — дружка руководил свадьбой от первой до последней ее минуты. В северных губерниях России на свадебном пиру выделялись подголосницы, т. с. почетные на пиру женщины. В те времена, когда все еще знали свадебные обычаи, подголосницы только подпевали невесте, подсказывали порядок свадебного обряда. Позже, когда в конце XIX в. началось размывание патриархального уклада, а вместе с ним и патриархальных норм поведения, свадебный чин подголосницы стал называться причитальщицей, вопленицей, поскольку этим женщинам порой приходилось исполнять за невесту свадебные причеты.

Песня всегда сопровождала праздники и обряды. Недаром во многих местах народные песни стали органичной частью торжественных регистраций. Использовать записи лучших музыкальных произведений — дело нужное и необходимое. Но что может придать особую задушевность празднику, как ни настоящее хоровое пение! Например, народный хор г. Ачинска получил блестящую оценку на фестивале фольклорного искусства в Бельгии. Обрядовая группа этого хора ведет большую работу в родном городе при торжественной регистрации новобрачных.

Хоровыми песнями в исполнении самодеятельных коллективов сопровождаются ритуалы во многих местах. Тамбовцам в этом помогают пенсионеры, которые организовали на общественных началах хор, разучили свадебные песни; достали старинные костюмы. Все это создает соответствующий праздничный настрой.

Хоровое пение у многих народов занимало видное место в праздничном времяпрепровождении. Традиции песенной культуры должны повсеместно поддерживаться и, если необходимо (в случае их утраты), пропагандироваться. Положительный опыт этому дают республики Прибалтики, где еще в 1950-е годы были восстановлены общенациональные праздники песни (рис. 49). Традициям народной хоровой культуры в современной жизни, пожалуй, нет равнозначного духовного эквивалента. В соединении с обрядом хоровое пение рождает и закрепляет чувство единения с коллективом, с родной землей.

Рис. 49. Юношеское шествие в День песни. Рижский р-н ЛатвССР

В системе коммунистического воспитания личности эстетическое воспитание занимает видное место. Важно поэтому шире включать в обряд лучшие достижения отечественной и мировой культуры, поддерживать участие творческой интеллигенции в разработке сценариев и художественного оформления современных праздников и обрядов.

Обратимся к опыту украинской общественности. В торжественную регистрацию брака, рекомендованную Комиссией по изучению и внедрению новых гражданских праздников и обрядов Украинской ССР, включено «Торжественное согласие» — часть обряда, разработанного в «Повести пламенных лет» замечательным советским художником Александром Довженко. Скупые строки поэтичны и мудры: «Перед лицом Закона нашей Советской Родины, перед своими родителями, друзьями и товарищами мы выражаем свою волю к совместной жизни как супруги, основатели семьи и продолжатели рода своего во имя блага нашего Государства, бессмертия советского народа и личного счастья».

Любовью к Родине наполнены заключительные слова «Торжественного согласия», обращенные к молодым людям: «Будьте всегда прочной опорой вашим отцам и матерям! Спасибо родителям нашим, явившим нам жизнь и свет, и красоту земли! Земля наша советская, слава твоему хлебу, недрам и рекам твоим! Слава любви и труду, и бесценной крови, пролитой во имя свободы и братства народов. Отчизне нашей Великой слава!»{157}

Примечателен опыт Молдавской республики. Здесь в современном развитии традиционных новогодних обрядовых ораций-благопожеланий (молд. хэитурэ, плугушорул, урэтура и др.) активное участие принимают писатели-профессионалы. По случаю наступающего Нового года их произведения (в духе традиционных благопожеланий) публикуются на страницах республиканских газет и журналов, передаются по радио и телевидению. Естественно, тематика этих произведений шире, разностороннее фольклорных и любительских. Орации профессионалов написаны образным литературным языком. Лучшие из них входят в народный репертуар, подвергаясь подчас фольклоризации. По мнению молдавских фольклористов, этот процесс в будущем станет еще значительнее.

Аналогичные явления литературного воссоздания календарных форм фольклора характерны и для Таджикистана. Хотя песни календарного цикла уже частично забыты или превратились в необрядовые произведения, во многих местах большой популярностью продолжают пользоваться старинные песни в честь навруза и наступающей весны. Эти народные песенные традиции широко используют профессионалы: каждый год таджикские поэты выпускают сборники стихов, посвященные наврузу, а художники и композиторы создают музыкальные и изобразительные произведения. Среди школьников и студентов популярны стихотворные состязания по случаю навруза. В связи с этим таджикский фольклорист Р. Ахмедов подчеркивает: «Новогодний праздник и его песни благотворно сказываются на эстетическом воспитании трудящихся нашей республики, развивают чувство патриотизма, прививают любовь к красотам родной природы»{158}.

Эти примеры говорят о том, что, во-первых, в современную эпоху фольклорное наследие оценивается как одно из важных национальных достояний и что, во-вторых, включаясь в систему современной духовной культуры, и в особенности в современную обрядность, подобного рода фольклоризмы выполняют определенные этические и эстетические функции.

Таким образом, современная гражданская обрядность выполняет определенные функции в эстетическом воспитании советских людей, поскольку наши праздники и обряды — это не только материализованные символы социального опыта общества, но благодаря своим художественным элементам они являются и своеобразной формой эстетического освоения действительности, отражением многообразия современной социально-культурной ситуации.

Эстетическая и моральная «заряженность» гражданских праздников и обрядов, наличие в них большого социального потенциала способствуют формированию, обогащению и раскрытию универсальных творческих способностей человека, помогают видеть красоту труда, осознать его необходимость.

Один из важных принципов при работе над организацией обрядово-праздничных торжеств — отражение практической деятельности человека. Закрепленные благодаря празднику трудовые успехи отдельного передовика производства или целого коллектива поднимают общественную значимость труда на новую высоту, возвеличивают человека-труженика. Сам праздник в этом случае становится культурно-идеологическим явлением общественной жизни.

Для задач, связанных с практикой проведения новых обрядов и праздников, важное значение имеет соблюдение принципа культурно-исторической преемственности. В случае необходимости (например, при организации календарных праздников) должен быть выдержан историко-этнографический подход, ибо идеология и эстетика тех же старых календарных праздников отразила тысячелетний опыт в социально-культурном становлении человечества, социальный отбор всего лучшего в развитии общественного сознания человека, в его адаптации к окружающей среде. Разумеется, ориентироваться на этнографические факты следует с учетом того, что изменились либо они сами, либо их роль в жизни людей, так же, как изменились условия существования людей (имеются в виду грамотность, культура, усвоение элементов научных знаний, отношение к религии, весь уклад жизни).

Примечательно, что в современные праздники и обряды все активнее включаются традиционные элементы, не утратившие своего эстетико-эмоционального содержания. Это обстоятельство имеет социально-психологические корни. Исследования советских этнографов среди разных народов нашей страны показали, что в ценностных ориентациях городских и сельских жителей на «национальное», на «связь с этносом» национальные обрядово-праздничные традиции занимают одно из первых мест. Этот вывод важен для мероприятий, организуемых как по широкой программе (например, общественно-политические праздники), так и событий локального значения.

Всегда запоминается праздник, в торжествах которого слились общественно-значимые события с местными юбилейными датами. Так, для жителей с. Терново Тячевского р-на в Закарпатье стало традицией в последнее воскресенье сентября праздновать День села, т. е. день первого письменного упоминания о с. Терново. Но в 1979 г. терновчане одновременно отметили и 35-летие освобождения Закарпатья от немецко-фашистских захватчиков и 575-летнюю годовщину родного села. Традиционным праздником в Сухумском р-не Абхазской АССР стали ежегодно отмечаемые День освобождения высокогорного села Псху и Санчарского перевала от гитлеровских войск и торжественные проводы на службу в ряды Советской Армии.

Через обрядово-праздничную сферу проявляется и развитие социалистических межнациональных отношений, взаимообогащение культур народов СССР. Например, теперь в Эстонии при проведении обрядовых мероприятий их активным участником является тамада. Как известно — это традиционный руководитель праздничных застолий среди народов Кавказа. Этот опыт дружественного народа используется в прибалтийской республике. С этой целью в 1978 г. при Таллинском народном университете атеизма был организован экспериментальный факультет, на который были приглашены тамады-практики Таллина и Харьюского р-на. Через газетную статью приглашались все желающие начать обучение на этом факультете. Проводимые на факультете мероприятия были проверены экспертами — людьми, имеющими опыт ведения свадебного торжества. Таким образом, был разработан примерный учебный план и на его основе была организована учеба в республиканской двухлетней школе тамады.

Этот пример показывает, как важен контакт ученых и практиков, когда речь идет о работе над созданием современных праздников и обрядов. И. Лейтсалу справедливо пишет: «Развитие обрядности, результативность и динамика этого процесса не зависят только от проводимых учеными исследований, от сделанных ими предложений. В равной степени этот процесс зависит от того, как и насколько быстро применяют практики результаты научных исследований в своей повседневной работе. Тесное сотрудничество практиков и ученых является залогом успеха в этой сфере коммунистического воспитания советских людей»{159}.

Место традиционно-национального в современной культуре и становление собственно советских социалистических традиций является узловым вопросом при исследовании процессов и закономерностей развития современных обрядов и праздников народов СССР. Но значение современной обрядово-праздничной культуры не сводится только к анализу обрядов и праздников, бытующих у народов СССР. Фактически речь идет об утверждении советского образа жизни и широком обращении к присущим ему духовно-нравственным ценностям: интернационализму, коллективизму, гуманизму, социальному оптимизму. Кроме того, процессы и закономерности развития современной обрядово-праздничной культуры народов СССР — это одновременно и процессы и закономерности формирования нового социалистического быта, наполнения его прогрессивными традициями.

Эффективность внедрения новых советских праздников и обрядов в определенной мере зависит и от того, насколько глубоко исследованы причины живучести религиозной обрядности в быту населения, а также от тех факторов объективного и субъективного порядка, которые еще порой тормозят естественное стремление людей облечь торжественные события своей жизни в яркую, запоминающуюся форму, соответствующую духовным ценностям советского образа жизни. Большую роль в этом деле призваны сыграть конкретные социологические исследования.

Интерес советских людей к проблемам культуры, досуга и быта, в том числе к истории праздников и обрядов и их современному состоянию придает этим проблемам все возрастающий общественный резонанс.

В связи с этим социально значимой является проблема общедоступности праздников и обрядов. Широкими возможностями в этом деле располагают массовые средства информации. Газеты и журналы должны систематически публиковать соответствующие материалы, анализировать их, освещать все новое. Пример этому дают такие центральные газеты, как «Правда», «Советская Россия», республиканская газета «Заря Востока» (Грузинская ССР) и др.

Встает и такой, совершенно не исследованный в теоретическом плане вопрос, как место советской обрядово-праздничной культуры в целостной системе социалистической культуры. Эта тема многоаспектна, и ретроспективное изучение ее поможет в полной мере оценить все достижения и промахи на путях развития современных праздников и обрядов. Например, ждет своего исследования вопрос о роли культурной революции и духовного возрождения ранее отсталых народов России в деле становления советских праздников и обрядов. Исследования по предложенной теме помогут более глубоко осветить роль современных праздников и обрядов, как и рожденных в ходе классовых сражений революционных, боевых и трудовых традиций, в деле борьбы с мелкобуржуазной психологией, проявлениями национализма, религиозными пережитками, мировоззренческой индифферентностью у части молодежи, нарушениями общественного порядка и трудовой дисциплины и т. д.

Ретроспективный анализ проблемы дает возможность более полного и всестороннего изучения такой актуальной темы, как роль современной обрядово-праздничной культуры в совершенствовании советского образа жизни и перспективы ее развития на этапе развитого социалистического общества.

Наши праздники и обряды адресованы всем советским людям, а среди них — особенно молодежи. Так, исследование проблемы развития инноваций в культурно-бытовой жизни, и в частности — в обрядово-праздничной сфере, предполагает и сравнительный анализ данных, показывающих отношение разных поколений к старым и новым традициям. Таким путем можно установить степень ориентированности поколений на традиционное и новое, получить материалы к сравнительной характеристике обрядово-праздничной культуры у разных этносов, а также сравнить народы по этноконфессиональному признаку в плане устойчивости нормативных форм поведения в быту.

Конечно, старшее поколение хотя бы в силу объективных психологических причин в городе и на селе всегда было хранителем традиций: фольклора, традиционных элементов материальной культуры, обычаев, обрядов и т. п. А молодежь своим отношением к традициям отражает доминирующие тенденции современности. Однако необходимо отметить, что и среди молодежи постоянно возрастает интерес к фольклорным формам культуры; это, вероятно, связано не только с попытками утверждения национального самосознания и национальной самобытности, но и с поисками новых путей наиболее полного социально-нравственного воспитания и самоутверждения личности. Важно, чтобы в развитии подобной положительной тенденции преобладали истинно гуманистические идеи, псевдонациональное не выдавалось за народное, национальное не смешивалось с национализмом, чтобы интерес к фольклорным формам культуры не перерос в идеализацию архаичных традиций и обычаев.

В заключение подчеркнем, что структурные составные обрядово-праздничного комплекса современных народов подвержены процессам обновления, трансформации и модификации. Идет творческий поиск новых форм и элементов праздников и обрядов, совершенствование и шлифовка уже найденных и апробирование в жизни как их компонентов, так и целых обрядово-ритуальных комплексов. При этом развитие в обществе нравственно-эстетических ценностей повышает и требования людей по отношению к обрядам и праздникам. Кроме того, процесс развития современной обрядово-праздничной культуры с самого начала шел в определенном соотношении с традициями национальной культуры. Реальный процесс обрядотворчества говорит о том, что не только современные семейные, но и общегосударственные праздники обогащаются демократическими традициями, т. е. и в этой своеобразной сфере общественной жизнедеятельности людей интернационализм развивается на национальной почве, на основе национальной выразительности.

В настоящее время, когда остро встал вопрос о приживаемости новых обрядов, об их связи с прогрессивными элементами традиционной культуры народа, с фольклором и т. д., изучение реального процесса обрядотворчества у различных народов СССР приобретает особую актуальность. Трудно переоценить роль наших праздников и обрядов в деле становления социалистической культуры, быта, новых семейных традиций, этики взаимоотношений между поколениями, новой социальной психологии, в развитии всего уклада жизни, соответствующего социалистическим общественным отношениям. Новое миропонимание людей одновременно с участием в социально-экономической жизни страны, строящей социализм, формировалось и закреплялось в сознании и психологии и в ходе праздничных манифестаций, в праздничных смотрах, отчетах, конкурсах, соревнованиях. В целом же формирование и закрепление в жизни советских людей новой обрядности является составной частью теории и практики коммунистического воспитания.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ