Глава 1. Диккенсовский герой

Благие порывы души,

высоких стремлений начатки.

…И ты угасаешь в глуши –

добро, если в Пензе иль в Вятке.

А чаще — подобный замах,

мечтания об идеале

кончаются на Соловках,

за Верхнеудинском, на Каре.

Ты был бы, наверно, смешон,

когда б не платил эту цену.

Но снова ты прешь на рожон

и лоб расшибаешь об стену.

1. Россия его детства

Он родился в год гибели (в революционной традиции говорили: казни) императора Александра II, за две недели до этого трагического события, во взбаламученной пореформенной России, охваченной идеями новых преобразований и борьбы с ними. В России, которая зачитывалась Толстым и Тургеневым. 1881 год — рубежное время. После Великих реформ 1860-х фасад империи, как и большая часть подданных императора, оставался патриархальным. Привычные представления о царе-батюшке и Руси Православной они впитали с материнским молоком и не сомневались в их подлинности и незыблемости. Но это определение абсолютно не подходило к молодой поросли тогдашней интеллигенции. В их среде к концу XIX века окончательно вызрело неприятие самодержавной власти. Так формировалась предреволюционная атмосфера. Они не были сплошь радикалами, но создавали питательную среду для малочисленных, но энергичных нелегальных групп, считавших своей задачей свержение «существующего строя», поворот от монархии к республике и даже от буржуазного рынка к социалистическим экспериментам.

А страна становилась все моложе! Заметим, забегая вперед на 15–20 лет, что к началу Первой мировой (в то время ее называли Великой войной) более половины подданных Российской империи не достигли тогдашнего призывного возраста — то есть были моложе 21 года. При высокой рождаемости страна молодела — а это означало, что склонность к политическому радикализму возрастала, — и Алексей Рыков, постоянно живший в России, чувствовал это лучше многих других большевистских лидеров. Демография сыграла в истории русской революции не последнюю и, как правило, замалчиваемую роль. Впрочем, и абсолютизировать ее нельзя: ведь такой расклад характерен для всех традиционных обществ с высокой рождаемостью. Россия, в отличие, скажем, от восточных стран со схожей демографической картиной, обладала самобытной европейской культурой — и наша образованная «верхушка» схватывала, брала на вооружение и развивала все революционные направления европейской мысли. То есть страна отличалась молодостью и обладала интеллигенцией, искушенной в области либеральных и социалистических течений. Как в химии — два элемента в соединении образовали предреволюционную ситуацию. Судьба Рыкова — яркое подтверждение этого процесса. Выходец из крестьянского большинства, получивший образование европейского уровня (главным образом самостоятельно), он вращался в молодой среде и не уступал европейским радикалам в знании марксистской революционной теории.

2. Грустная сказка

О детстве 1870–1880-х годов мы знаем немало. Возможно, гораздо больше, чем о других временах. Ведь это эпоха расцвета русской прозы, в том числе — повествований о детстве. Русские писатели того времени подробно и художественно рассказали и о счастливых, и о несчастливых семьях. Немало рассказали и о поволжской провинции, и о бедности. Все это проявилось и в судьбе нашего героя. Представьте себе обыкновенную небогатую городскую квартиру того времени: их фрагментов, к счастью, немало сохранилось в музеях да и на полотнах художников-реалистов. Но все это, конечно, касается Алексея Рыкова не напрямую. Другое дело — воспоминания товарищей, которые расспрашивали председателя Совнаркома о его детстве и написали несколько кратких биографических очерков, посвященных ему и вышедших в период, когда Рыков был влиятелен и популярен.

Официальное место рождения Рыкова — Саратов. Но Вячеслав Молотов — один из немногих долгожителей среди большевиков ленинского призыва — вспоминал на склоне лет: «И Рыков, и Киров из Вятской губернии… Мы с Рыковым из одной деревни, два Предсовнаркома и оба заики… Теперь это уже город Советск, слобода внутри города оказалась»[1].

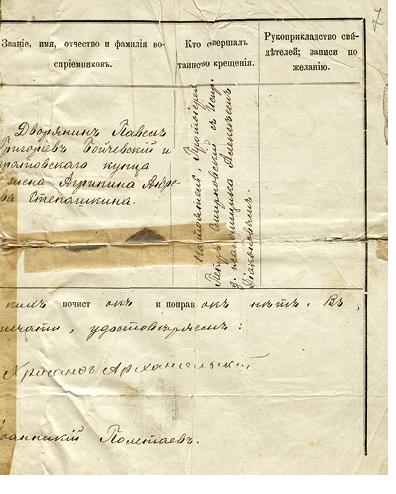

Выписка из метрической книги о рождении А. И. Рыкова 13 февраля 1881 года и крещении 17 февраля 1881 года в Вознесенско-Горянской церкви г. Саратова. [РГАСПИ. Ф. 669. Оп. 1. Д. 27. Л. 6–7]

Сам Алексей Иванович любил шутливо повторять: «Где я родился — неизвестно». Но писателю Григорию Федоровичу Боровикову он доверительно признавался: «Я родился в Вятской губернии, в починке около слободы Кукарки. Родители переехали в Саратов, когда мне было две недели. В Саратове меня окрестили в церкви Вознесения. В Саратове я и вырос». Это давало ему повод называть себя и «вятским крестьянином», и коренным саратовцем. Крестьянин — это определение социального происхождения Рыковых. Сам Алексей Иванович — прирожденный горожанин, не знавший хлебопашества. Но — «из крестьян», а в Российской империи принадлежность к сословию имела немалое значение.

Словом, до сих пор достоверно неизвестно место рождения будущего председателя Совнаркома. Ясно только, что он родился в счастливой, шумной семье, которая держалась на энергии и авантюризме отца — Ивана Ильича. Он был пятым ребенком в семействе Рыковых. Старший Иван — родился за 14 лет до Алексея, в 1867 году. За ним последовали три сестры — Клавдия, Лариса и Фаина.

В Кукарках, в не слишком многолюдном Яранском уезде Вятской губернии, жили несколько поколений Рыковых и Глушковых — такую фамилию носила в девичестве мать будущего председателя Совнаркома. Крестьянствовали, охотились, занимались валянием валенок. Кстати, родом из этой слободы из «знатных людей» нового времени не только Молотов и Рыков, но и маршал Леонид Говоров, и первый советский комендант Кремля Павел Мальков, и наш современник, директор академического Института астрономии Борис Шустов…

А Иван Ильич решил выбиться в люди, занимался торговлей, немало путешествовал по губернии. У Рыковых имелся надел земли в Кукарках, но незадолго до рождения Алексея и скот, и урожай погибли при пожаре. Иван Ильич принял решение перебираться на Волгу, в Саратов, где у него (как и у многих предприимчивых вятских мужиков) имелись кое-какие связи. Он перешел в мещанское сословие, пытался наладить хлебную и соляную торговлю — как посредник. Хозяином большого дела старшему Рыкову стать не удалось, но он умел сходиться с людьми, был не чужд авантюризму, но при том недурно вел расчеты и успешно сводил концы с концами.

Глава большого семейства, Иван Ильич не боялся кочевать по всей России в поисках выгодного дела. Надежного заработка так и не нашел, но, питая уважение к техническому прогрессу, видел своих детей горожанами, людьми образованными. На его глазах сотни бывших крестьян превращались в мелких предпринимателей, в рабочих, приказчиков, а их дети порой получали образование и «выходили в люди». Такого будущего он и желал для своих чад, которых вообще-то редко видел, ведя почти кочевую жизнь.

Саратов его детства. Старинная открытка

Мама — Александра Стефановна — не успела рассказать Алексею многих сказок, без которых в России не бывало и не бывает детства, — слишком рано и неожиданно она ушла из жизни… Эти страшноватые волшебные истории повторяют в полутьме, поздним вечером, перед сном. Из поколения в поколение жила эта традиция — праздник сказки для детей. Не было ничего увлекательнее, таинственнее и страшнее этих сказок. Рыков услышал их от бабушки, и запомнились они крепко, на всю жизнь. Иван-дурак боролся за справедливость, в заколдованном лесу действовали Баба-яга и Кощей Бессмертный, лешие и русалки — русские нимфы.

Алексей представлял себя, своих братьев и сестер сказочными героями. Старший брат в раннем детстве был образцом для Алексея. Не зря же его именно так назвали — как самых находчивых и несгибаемых народных любимцев, которыми восхищались, хотя и не без иронии. Сказочный Иван все мог преодолеть и всех расколдовать. Он — победитель, самый главный персонаж любого народного сказания. Но Рыков и себя видел богатырем, путешественником, победителем. Почти каждый день он мечтал, представлял свое будущее — в героическом ореоле. Рядом с ним подрастал младший брат — Аркадий, к которому Алексей относился покровительственно, как и положено более сильному и опытному.

Шестеро братьев и сестер остались без мамы, когда Алексею шел пятый год. Иван Ильич женился вторично, за три года у него родились еще две дочери. В 1890 году, по торговым делам, он отправился в Среднюю Азию. В оазисе Мерве, среди Каракумов, сопровождая соляной обоз, заразился холерой. Болезнь свалила его навсегда — там, на знойной чужбине.

Мачеха, ставшая вдовой, поддерживать детей Ивана Ильича от первого брака не могла и не желала. Для Алексея это был жестокий урок, который он не мог до конца понять в те годы, но, конечно, чувствовал себя незаслуженно обиженным.

«В детстве у меня не было детства», — говорил не без кокетства Антон Чехов, всю жизнь сожалевший о том, что отец слишком рано приучил его к труду, к каторжному режиму работы в их лавке… В мрачных тонах (хотя и не без суровой лирики) вспоминал о своем детстве Максим Горький, чью автобиографическую трилогию Рыков, несомненно, читал — и не без удовольствия, хотя бы потому, что оба они были волгарями и приятельствовали. Да и написаны эти книги колоритно, с горьковской мощью.

У Рыкова уж точно не было счастливого и безмятежного детства, слишком рано он остался сиротой. Порой бывал замкнутым, грустным — и все понимали почему. Но чаще Рыков держался иначе — самоуверенно, с юмором, иногда — с вызовом. Был любознателен, стремился к интересным собеседникам, первым из которых на все времена стала сестра Фаина. Позже он и в женщинах едва ли не в первую очередь искал даже не любовь, а достойную собеседницу. В отличие от Горького, он поступил в престижную гимназию, но в первые свои учебные годы существовал исключительно милостями сестры. А это тяжко, хотя сестер Алексей любил непритворно — всю жизнь.

Только с отцовской фамилией ему, пожалуй, повезло. Прислушаемся. Рыков — эта фамилия похожа на броский псевдоним, с вызовом старому миру. Как будто наш герой угрожает ему, рычит. Да и по ритму она созвучна таким известным псевдонимам, как Ленин, Сталин, Горький. Но — нет, фамилия самая что ни на есть природная, семейная. Обыкновенная крестьянская фамилия, хотя и броская. А самый известный псевдоним Рыкова (его он использовал до революции, в конспиративные времена) и вовсе звучал совсем обыденно — Власов. В отличие от большинства революционеров, он остался в истории под своим именем, сразу и навсегда отбросив все псевдонимы в 1917 году. Есть в этом перст судьбы человека, который реже других стремился к политической позе, но достиг в политике самых высоких вершин, причем в самые бурные годы. Во времена, которые определили развитие и Советского Союза, и социалистической идеи как минимум на полвека вперед — во всем их противоречивом обаянии. Но мы, конечно, забежали вперед.

3. Гимназист Рыков

Сирота, без состояния, без будущего, настоящий неприкаянный герой из романов Чарльза Диккенса — он бы «безвестно канул», если бы не поддержка бабушки и в особенности — старшей сестры Клавдии Ивановны, которая заменила ему родителей. Она служила в управлении Рязано-Уральской железной дороги, давала частные уроки, недурно зарабатывала и великодушно взяла на свое попечение подросшего брата. Без ее финансовой поддержки он не сумел бы поступить в гимназию. Вообще-то мальчишки крестьянского происхождения пробивались туда нечасто — в великую и ужасную 1-ю Саратовскую классическую гимназию, которой гордился весь город, не считая отчаянных революционеров. Сестру он любил, не слышал от нее никаких попреков, жили они душа в душу, но все-таки не мог не чувствовать, что обязан ей. Вскоре большой семье пришлось снова хоронить близкого человека — хотя и не самого любимого. Ушла из жизни и мачеха Алексея… Он остался круглым сиротой. Напрашивается вывод: в революцию его затянуло «трудное детство». Конечно, Алексею — во многом обделенному — хотелось выделиться среди сверстников. Поэтому Рыков и учился вдумчиво, и вольнолюбивыми помыслами щеголял сильнее, чем другие саратовские гимназисты. Это, несомненно, добавляло ему авторитета. Мыслил он задиристо, обостренно, выражался иногда грубовато — и Алексея побаивались. Никто не смел смеяться над ним. Он выстроил вокруг себя неприступную броню — и открывался только перед узким кругом тех, кого действительно любил. Начиная с сестер — Клавдии и Фаины, которых понимал с полуслова.

Помогал Рыкову и педагогический совет гимназии, выдававший ему «пособия в размере взноса за право учения из сумм, ассигнованных на сей предмет из казны». Способного гимназиста поддерживали благотворительные организации — такие, как братство святых Кирилла и Мефодия. Не исключено, что помощь отчасти оскорбляла его, но виду Рыков не показывал. В 3-й класс его перевели «с наградой второй степени»[2].

Гимназия считалась оплотом консерватизма — и в политике, и в вопросах просвещения. Между тем в ее почтенных стенах учились и некоторые будущие революционеры. Но, конечно, поступая в первый класс гимназии, он не задумывался о таких материях. Скорее — радовался тому, что, вопреки сиротскому положению, оказался в этом представительном учебном заведении, которое разом напоминало и дворец, и казарму.

Гимназист Рыков с сестрой Фаиной

Cаратов того времени — не самый крупный, но растущий, значительный и уютный купеческий город, с колокольным звоном, объединявшим все кварталы, со знаменитыми калачами и лихими пролетками, в которых перемещались по улицам «деловые люди». Саратов был центром обширной губернии[3], население которой быстро росло. Да и в самом городе проживало не менее 120 тысяч человек, а в начале ХХ века — более 150 тысяч. Кроме всего прочего, это было пристанище ссыльных вольнодумцев. Для Рыкова, в конце концов, это оказалось самым главным. Добавим к этому удивительную многоконфессиональность губернии. Рядом с русскими там жили немцы (в основном лютеране), поляки и литовцы (по большей части католики), татары (приверженцы ислама). Кроме того, в Среднем Поволжье издавна располагались староверческие деревни, жители которых считались политически неблагонадежными, склонными к бунтам. Легендарной фигурой для крестьянства, как будто застывшего в XVII веке, оставался Степан Разин — предводитель восстания 1667–1671 годов, по приказу которого в 1670 году был казнен саратовский воевода Кузьма Лутохин. Да и потомки разинских повстанцев нередко бунтовали, сжигали помещичьи усадьбы, нападали на чиновников. Саратовская губерния по «аграрным волнениям» (так тогда называли крестьянские восстания) считалась одной из первых в империи, а значит — одной из неблагонадежных. Об этой репутации Саратова хорошо знали и в центре, в министерстве внутренних дел. Наблюдения за такой пестрой и трудноуправляемой публикой стали неплохой школой для марксиста.

В детстве Рыков часто захаживал в музей редкостей и анатомических препаратов на самой шумной и парадной Немецкой улице. Там можно было увидеть самого настоящего живого нильского крокодила, плавающего в жестяном ящике, разных обезьян в клетках, необычные восковые фигуры, черепа мамонтов… Такого в саратовских дворах не увидишь. К тому же город на Волге уже тогда слыл городом театральным: по крайней мере, там любили гастролировать столичные знаменитости. Из Малого, из Александринки… Всероссийские знаменитости! Их приезд вызывал ажиотаж и среди гимназистов, и вообще — в образованных кругах города. Рыков бывал в театре даже чаще, чем это полагалось гимназисту, и вел себя там «слишком вольно». Об этих его развлечениях сообщалось руководству гимназии — и Алексея несколько раз журили за то, что он в финале спектаклей позволял себе слишком шумно вызывать артистов. Гимназист должен вести себя благонравнее! Рыков уже тогда презирал эти условности, ханжеские предрассудки — и вне гимназии держался свободно, не стесняя себя прилежным исполнением всех скрижалей этикета. Интерес к театру он сохранит на всю жизнь. В некоторых спектаклях он искал ответы и на политические вопросы — даже в таких, как старая, написанная еще в XVIII веке, комедия Дениса Фонвизина «Недоросль». Он знал ее почти наизусть и нередко к месту вспоминал про «тришкин кафтан» или заявлял: «Не хочу учиться, хочу жениться».

А еще Саратов — это Волга. В первую очередь! В то время волгари воспринимали себя как особую спайку, особую часть русского народа. Считалось, что они свободолюбивы, склонны к самостоятельным поступкам, легки на подъем. Не так встроены в бюрократическую систему империи, как жители столиц и их предместий. Как любой саратовец, Рыков любил речную стихию, умел плавать и с мальчишеских лет питал склонность к путешествиям по воде — на лодках, плотах, а если повезет — и на пароходах. Это пристрастие он сохранил и в свои «совнаркомовские» годы и нередко во время деловых поездок находил время для таких прогулок. Даже переговоры любил проводить «на водной глади». Он не боялся спускаться к Волге и по вечерам, когда там правили балом компании хорошо подогретых водкой местных бородачей. Гимназистки их боялись как огня, а мальчишки считали особой доблестью в сумерках бродить по волжским берегам.

Статус гимназиста в губернском Саратове стоял высоко. Учились они почти в дворцовых чертогах. Носили форму, на которую в те годы представители низкого сословия поглядывали с трепетом. Гимназист — значит, почти начальник. По крайней мере, будущий вершитель судеб. «Господин гимназист», не иначе. И даже улица, на которой располагалось это учебное заведение, гордо называлась Гимназической (ныне улица носит имя Некрасова, поэта, которым тайком зачитывался гимназист Рыков). Уютный особняк с колоннами, сквер, выход к Волге — настоящий храм знаний, которому могли бы позавидовать Аристотель и Пифагор. Правда, на взгляд таких мятежных душ, как Рыков, суть гимназического образования в своем величественном, но закостеневшем консерватизме не соответствовала задачам времени и достижениям современной науки. Слишком многое в гимназии казалось слишком внешним, парадным.

Саратов. Первая классическая гимназия

Даже по гимназической фотографии, несмотря на ретушь и традиционно величественную позу, можно догадаться о многом. В его глазах прочитывается и обида, и уверенность в себе. И заметно, что он не похож на других мальчишек-ровесников. Мы видим рано и грустно повзрослевшего молодого человека, который видел жизнь не только с парадного подъезда, научился скепсису и познал, что жизнь хронически несправедлива. Его влекут запретные течения, тайные истины… В них он дока, несмотря на нежный возраст. Это и позволяет гимназисту Алексею Рыкову в глубине души верить в свое как минимум нестандартное будущее.

Солдаты подчас относились к гимназистам старших классов как к офицерам — особенно в вечернее время, при слабом свете фонарей. Поблескивали золоченые пуговицы форменных шинелей, внушительно выглядели кокарды. Гимназисты выглядели солидно — и, конечно, в глазах горожан относились к «барам», а не к «простому званию», хотя Рыков больше соответствовал второму определению. Да и мечтал он, даже в первые гимназические годы, вовсе не о солидности, скорее о мятеже, о бунте, о баррикадах. Его идеалом оставались Французская революция и Парижская коммуна, хотя о последней в те годы гимназист знал немного. Торжественный блеск пуговиц к этим идеалам не имел никакого отношения. Уже в четвертом классе он носил их как нечто чуждое самому себе, привыкая к двойной жизни.

Но в уличных сражениях и Рыкову приходилось защищать честь гимназии. Виктор Чернов, еще один будущий революционер, учившийся в Саратовской гимназии чуть раньше Рыкова, вспоминал: «Для городских мальчишек один вид нашей форменной одежды и особенно кокард с инициалами С. Г. (Саратовская Гимназия) был явным вызовом и кровным оскорблением. Среди них пользовалась широкой популярностью кем-то изобретенная нелепо-издевательская расшифровка этих инициалов: „синяя говядина“. Известно, что говядина приобретает особый иссиня-красный цвет, изрядно протухнув. А потому задорный вопрос: „эй, ты, синяя говядина, почем за фунт?“ имел приблизительно то же значение, как брошенная в средние века одним рыцарем к ногам другого перчатка. Чтобы не терять чести, полагалось перчатку поднять и обнажить шпагу. А у нас это значило засучить рукава и вступить за честь гимназии в бой, кончавшийся тем, что один из бойцов бывал сбит с ног или просто сам бросался на землю: „лежачего не бьют“. Младшие гимназистики, которых в часы их возвращения из гимназии домой на некоторых улицах обычно ждала вражеская засада, собирались группами, чтобы проложить себе путь боями „стенка на стенку“, в которых с обеих сторон отличались свои Гекторы, Аяксы и Ахиллесы»[4]. Точно так же обстояло дело и в рыковские времена. Без кулачных боев и уличного противостояния, которое посерьезнее игр в казаки-разбойники, обойтись не удавалось. Рыков никогда не отступал, если завязывалась большая драка: малейшее проявление трусости считалось позором и запоминалось в мальчишеской среде надолго. Такого он допустить не мог! Алексей не отличался крепким телосложением, не считался богатырем. Сравнительно невысокого роста, не тщедушный, но и не плечистый. В уличных сватках ему помогали упрямство и хитрость. Он всегда был чуть-чуть умнее и авантюрнее ровесников, умел рискнуть, умел взять на себя обязанности вожака — а таких в мальчишеском мире всегда уважают крепко. Рыкову помогало самолюбие, упрямство — кстати, свойственное и его сестрам. Да, в нем можно было рассмотреть будущего политика.

Гимназическая эпопея Чернова и Рыкова пришлась на так называемые годы «толстовского классицизма» — пышного, вязкого, для свободолюбивых мальчишек — удушающего. Граф Дмитрий Толстой — воспитанник Царскосельского лицея — долгое время совмещал должности обер-прокурора Священного синода и министра народного просвещения. Такое положение вещей, символизирующее единство трех социальных институтов — государства, школы и церкви, вызывало активную критику в народнических и либеральных кругах. Его считали олицетворением мертвящей догматики — и с ностальгией вспоминали дотолстовские времена, когда и в университетах, и в гимназиях дышалось вольнее. Основательность образования он связывал исключительно с изучением мертвых языков и внешним лоском: гимназии традиционно располагались в лучших зданиях, а учились там главным образом отпрыски дворянских семей.

Из гимназической программы исчезла современная русская литература, которой идеологи побаивались, а она набирала ход, вступала в пору расцвета. Русскую словесность изучали «до Гоголя», причем критический анализ произведений не предполагался: в литературной критике тоже видели крамолу. Учителя и филологи пытались с этим бороться, находя нетривиальные аргументы: «Дайте в руки учащихся Тургенева и Гончарова и т. д., чтобы вырвать из этих рук „Тайны Мадридского двора“ и романы Дюма». Какой там Дюма — вольнолюбивый иностранец! Даже Тургенев считался слишком легкомысленным и политически опасным.

Строго обязательным стало посещение церкви и соблюдение православных обрядов — правда, как мы увидим, это правило не исполнялось неукоснительно. Выпускные экзамены по латинскому и греческому на аттестат зрелости, который давал право зачисления в университет, проводились строго, это отмечали даже немцы. Грамматику гимназистам приходилось зубрить.

Историк Антон Керсновский (1907–1944) писал: «На латынь и древнегреческий язык полагалось 2600 часов гимназического курса, тогда как на отечествоведение — русскую историю, географию и словесность — лишь 600 часов. Искусственно создавался тип лишних людей — многому ученых и ничему не обученных, тип „чеховского интеллигента“, мечтателя чужой старины, ревнителя чужеземной культуры, презирающего все русское по неведению. Насадитель „классицизма“ гр. Д. А. Толстой скопировал германскую классическую программу, забыв, что германская культура имеет своим фундаментом римскую, тогда как русская — совершенно другие, православные корни… Гимназии Толстого — Делянова были насилием над природой русских людей… Уклад их, превращавший учителей в тюремных надзирателей, а учеников в поднадзорных, дал поколение Керенского и Ленина». Это слова не социалиста, не апологета советской системы, а летописца русской армии, сформировавшегося в белой эмиграции. Думаю, Керсновский прав в том, что слияние обожествления античности с подневольным православием выглядело слишком противоречиво, и это ощущали даже младшие гимназисты. Невозможно объяснить, почему, чтобы стать опорой самодержавия, необходимо штудировать снотворную грамматику мертвых языков. И все-таки Толстого поддерживали многие консерваторы — главным образом из числа крупных государственных чиновников. Да и самодержцы — Александр II, Александр III — не видели в его политике опасности.

Таким было гимназическое образование с середины 1860-х до 1905 года — и как раз в это время в гимназиях получили образование будущие лидеры русской революции. Достаточно вспомнить Александра Керенского, Владимира Ульянова, Марию Спиридонову, Анатолия Луначарского, Николая Бухарина… Сплошь гимназисты, изучавшие древнегреческий и с ненавистью зубрившие латынь. А Рыков? А Чернов? Продолжать этот список можно долго — львиная доля лидеров революционных партий получили первую прививку от монархической лояльности в гимназиях, устроенных на толстовский лад. Не способствовали старания Толстого приумножению верноподданнических настроений, результат его консервативных контрреформ оказался обратным задуманному.

И все-таки гимназия давала юноше немало: приобщившись к основам научных знаний, он, чтобы наедине с самим собой оспорить преподавателей, принимался за чтение. Клавдия Ивановна, без сомнений, сыграла важную роль в судьбе брата, и он никогда об этом не забывал. Она никогда не попрекала его рискованными увлечениями «революцией», потому что и сама эпизодически участвовала в подпольном движении. Еще глубже втянулась в революцию другая сестра Рыкова — Фаина. Она была старше Алексея на три года и, скорее всего, раньше него заинтересовалась политикой и сомнительными для гимназического начальства книгами. Позже ее мужем стал Владимир Иванович Николаевский — высоченный, статный сын священника. Как и многие поповичи, он был сторонником радикальных перемен и, хотя во многом расходился с Алексеем Рыковым, сочувствовал его жизненной позиции. Еще более был известен Борис Николаевский, родной брат Владимира. Несколько лет он примыкал к большевикам, встречался с самим Лениным, но в 1906-м «перебежал» к меньшевикам и получил известность как одно из лучших перьев этой партии.

Фаина гордилась братом, его смелостью, его интеллектом, его решимостью посвятить всю жизнь революционной борьбе. Даже если эта борьба не завершится победой при их жизни — дело сохранится для будущих поколений. Одна из первых русских революционных песен обещала:

Но ведь время придет, и проснется народ,

Разогнет он избитую спину,

И в родимых лесах на врагов подберет

Здоровее и крепче дубину.

Это знаменитая с 1860-х годов «Дубинушка». В народе ходило множество вариантов этой песни, но стихи для самого популярного и гневного написал Александр Ольхин (1839–1897) — юрист, состоятельный человек, выступавший адвокатом на нескольких политических процессах. Он защищал народников, участников кружка Сергея Нечаева, участников рабочей демонстрации на Казанской площади в Петербурге… Позже он и сам попал под надзор полиции, не раз Ольхина арестовывали, ссылали. Последние годы жизни он вел дела Рязанско-Уральской железной дороги. Пример красноречивый: в то время отпрыски богатых купеческих фамилий тоже уходили в революцию.

4. Властители русских дум

«Дубинушка» в начале 1890-х звучала повсюду, создавая атмосферу времени, когда Рыков выбирал свое будущее, выбирал подходящую роль в жизни. Собственно, именно тогда русское понятие «интеллигенция» и стало политическим термином. Интеллигенту полагалось пребывать в оппозиции к власти, «страдать за народ» и вынашивать идеи все новых и новых преобразований — не только России, но и мира. В духе Французской революции (ее было принято идеализировать), в духе демократизма. То есть магистральным признаком интеллигенции, ее главной чертой, считалось умение мыслить критически и, как считалось, независимо. Хотя, отбрасывая штампы официальной пропаганды, критически мыслящие господа порой подпадали под власть новой конъюнктуры — либеральной или социалистической. И ее объятия оказывались не менее крепкими, чем у власти. Позже эти противоречия мятежной «касты» проявились вовсю. «Русская интеллигенция — атеистична в религиозном обществе (как это было в императорской России) и религиозна в обществе атеистичном (как это было в Советском Союзе). В этом, вообще говоря, слабость русской интеллигенции как идеологического движения: ее объединяет не столько идеологическая программа, сколько традиция противостояния, т. е. не позитивные, а негативные признаки. В результате, находясь в оппозиции к доминирующим в социуме институтам, она, в сущности, находится в зависимости от них: при изменении стандартов меняется характер оппозиционности, конкретные формы ее проявления», — писал наш современник культуролог Борис Успенский. У интеллигенции с первых лет ее существования появились вожди, властители дум — сначала Виссарион Белинский и Петр Чаадаев, позже — два куда более радикально настроенных Николая, Добролюбов и Чернышевский. А еще — Александр Герцен, Михаил Салтыков-Щедрин. Все они слыли либо открытыми врагами самодержавной власти, либо ее неудобными оппонентами. Все они владели пером — проявляли себя и в журналистике, и в изящной словесности. Русскую культуру того времени справедливо считают литературоцентричной, законодателями мод были именно писатели, которых подчас воспринимали почти как пророков. Они задавали тон и художникам, и политическим мыслителям. Все, вслед за литераторами, стремились к «критическому реализму». Бороться с этим направлением с помощью запретов невозможно: оно оказалось не только сильным, но и органичным — как реакция на схоластический «официоз», который с середины XIX века не успевал за идейными спорами и новациями, которые преподносил обществу «век девятнадцатый, железный». И неудивительно, что десятки, а затем и сотни самых самобытных умов оказались — напрямую или косвенно — в оппозиции к Российской империи, к ее «руководящим и направляющим» идеям.

Но вернемся в Саратовскую гимназию, в которой, кстати, когда-то несколько лет преподавал мятежный Чернышевский. Она, благодаря усилиям сестры, стала альма-матер Алексея Рыкова. С первого гимназического года он учился превосходно, рьяно — и науки давались ему сравнительно легко. Даже нелюбимые дисциплины, которые приходилось зубрить через силу. Но, кроме исправной зубрежки, он уже поднимал голос против устоявшихся порядков.

У Рыкова с первых классов вызывало протест чрезмерное внимание, которое традиционно уделялось в классической гимназии древнегреческому и латыни. В чем смысл столь дотошного изучения этих мертвых языков? Чем они связаны с техническим или социальным прогрессом? В Саратовской гимназии царили относительно свободные нравы — и Рыкову даже позволялось выражать свое несогласие с программой, которую утверждал сам министр… Гимназия — привилегированное учебное заведение с солидной историей — должна была готовить защитников престола, самых благонамеренных подданных. Так предполагалось. Впрочем, эта система давала сбои, и для директора Василия Александровича Боголюбова приоритетом были способности ученика, больше того, талант к учебе. За это Рыкову прощалось многое. Да и за бедность, за то, что он в старших классах сам честно зарабатывал на хлеб уроками. Кто знает — быть может, из него выйдет хороший исследователь или гимназический учитель, почему бы и нет? Потому и берегли молодого Рыкова, не подрезали ему крылья, хотя он не раз давал к тому повод.

Другое дело — друзья по гимназии, они, в большинстве, Алексея уважали (звучит банально донельзя, но иначе и не скажешь) и побаивались его шуток — порой острых и язвительных. Он не был дворянином, семья его жила бедновато. Таких в Саратовской гимназии насчитывалось немного — и потому Рыков преуспевал и в учебе, и в самоутверждении. Но настоящих друзей Рыков нашел все-таки не в гимназии, а в нелегальных кружках, в которых все считали себя единомышленниками, хотя и спорили до одури. Разногласия — и значительные — обнаружились чуть позже. Самое удивительное, что нелегальные увлечения не мешали гимназическим штудиям Рыкова. Видимо, он уже в те годы неплохо умел распределять время и силы.

Он не просто учился, а штурмовал науки. Видимо, уже в гимназии Рыков проявлял столь важное для крупных управленцев качество — он умел действовать быстро, не жертвуя при этом точностью. И обладал «компьютерной» (как мы бы сейчас сказали) памятью. Постоянно заглядывать в книги и в энциклопедии ему не приходилось. Знания он копил, как Скупой рыцарь свое злато. Не сомневался, что пригодится. Ведь его божеством был технический прогресс, а новым предприятиям, возникновение которых неминуемо, понадобятся умелые управленцы. В гимназии он верил, что самодержавие долго не удержится, и друзья — в том числе опытные «старые народовольцы» — в основном поддерживали его оптимизм. Другое дело — какой станет будущая Россия, насквозь буржуазной или пролетарской по духу, по составу системы власти. Тут не было конца спорам и сомнениям. И Рыков в диспутах со старшими товарищами не выглядел наивным юнцом.

5. Церковный вопрос

Это — веха в истории рыковского самовоспитания. Первый резкий отказ от сложившейся в Российской империи традиции. Руководство гимназии, вероятно, до конца не уловило протестный смысл этого шага. Недооценило решимость своего способного питомца. По старой памяти таких подростков называли нигилистами. Тургеневский роман «Отцы и дети» в свое время читали все, он в 1962–63 годах произвел сенсацию. Так и утвердилось в России понятие «нигилист», которым определяли всех высокомерных молодых людей, недовольных порядками и привычными представлениями о жизни. С ними уже во многом смирились, считали почти безопасными. Повзрослеют — переболеют своим нигилизмом. В массовость революционного движения гимназическим властям не верилось, они не представляли его реальных масштабов. И тургеневские возмутители спокойствия по сравнению с социалистами конца XIX века выглядели явлением почти «благонамеренным».

О том, что Рыков порвал с церковью, в гимназии знали все. Учитель физики публично говаривал: «Рыков, а я знаю, что вы в Бога не верите». Да Алексей и не скрывал этого, никогда не посещал церковь, это сразу бросалось в глаза. И все равно способный гимназист получал похвальные листы. А по физике был первым учеником в классе.

Кто превратил Рыкова в скептика по отношению к вере, а затем и в атеиста? Тут мы вступаем в область предположений, но — с высокой долей вероятности. Помимо книг, не обошлось без влияния старшей сестры Фаины, которая проделывала тот же путь и подтягивала за собой Алексея.

При переводе в пятый класс директор гимназии Боголюбов вызвал Рыкова для разговора тет-а-тет. Беззлобный, мягкотелый чиновник, которому так подходила его благодушная фамилия, понимал, что глупо разговаривать с гимназистами посредством большой дубинки, и попытался исправить ситуацию. «Мне очень грустно будет поставить вам чрезвычайно плохую оценку за поведение, невзирая на ваши хорошие успехи во всех науках»[5]. Он просил — именно просил — его отказаться от своих «дерзких заявлений» и вернуться в лоно церкви. Но для Рыкова — даже в четвертом классе — отказ от собственных воззрений означал капитуляцию, крах. Дерзить директору, к которому в глубине души относился не без опаски, он не стал, только улыбался и молчал. Все это говорит и об определенной либеральности настроений в гимназии, в ее руководстве, хотя оно и считалось оплотом официальной идеологии. Оно сквозь пальцы смотрело на шалости гимназиста, которые еще десятилетие назад воспринимались бы как бунт, требующий строгого разбирательства и немедленного исключения из гимназии. Здесь есть и известная мудрость: запретами молодого человека не переделаешь, а Рыков, тянувшийся к образованию, мог бы стать полезным для страны специалистом.

Достопочтенный господин Боголюбов потихоньку завершал свою эпопею в Саратовской гимназии, которую он возглавил в 1884 году. Через несколько лет он уйдет в почетную отставку. Вряд ли Рыков уважал этого маститого статского советника, награжденного орденами Анны и Станислава 3-й степени, а Святого Владимира — 4-й и 3-й, обладавшего столь благодушной фамилией. Такие господа не внушали почтения свободолюбивым гимназистам. Но работал Боголюбов, как мы видим, не прямолинейно.

Неприятие церковных ритуалов — пожалуй, единственная серьезная крамола, которую гимназист Рыков не скрывал от начальства. Об остальном «взрослые» до поры до времени не знали. Уже в те годы он стал отпетым и умелым конспиратором. С седьмого класса общался со ссыльными, и они стали для него образцами в жизни. Именно они, а не строгие педагоги. Да, усердный гимназист умел вести двойную и тройную жизнь. Если бы его учителя догадывались об истинных убеждениях гимназиста Рыкова — солоно бы ему пришлось. Они, конечно, видели, что он не яростный монархист. Да таких в то время среди гимназистов было немного. Несмотря на увещевания самого директора, он так и не стал посещать церковь и исповедоваться — это, конечно, вызывало неудовольствие гимназического начальства, но уж слишком хорошо учился Алексей Рыков, чтобы они всерьез демонстрировали гнев.

Раннее взросление для таких амбициозных сирот — явление не такое уж редкое. Он развивался быстро, удивительно быстро, и развивался в революционном, бунтарском духе. Причем умел до поры до времени скрывать свои воззрения от педагогов, то есть самообладание у гимназиста Алексея Рыкова имелось. Уже подростком он имел представление о материалистической картине мира и Закон Божий, а также историю церкви считал полнейшим анахронизмом. И здесь нужно иметь в виду, что материализм 1860–1890-х был направлен не только против официальной самодержавно-церковной идеологии. Он стал антитезой для романтической картины мира, присущей предыдущим нескольким поколениям, для которых был важен культ искусства, культ одинокого героя, противопоставленного толпе:

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?..

Кое-что у романтиков «новые люди», несомненно, почерпнули. И готовность к бунту, и преклонение перед героями, готовыми отдать жизнь за идею. И это стихотворение Михаила Лермонтова — «Парус» — вполне могло вызывать восторги в рыковском кругу. Его не считали чем-то отжившим и пропахшим нафталином. Но система ценностей у Рыкова и его единомышленников с детства складывалась иная. С приоритетом общественной жизни и политической борьбы. С учением о классах, о революционных массах, которое противоречило романтическому восприятию «великой личности».

Впрочем, совсем отказаться от возвышения «роли личности в истории» социалисты не сумели, подтверждение тому — «вождизм», который возник задолго до 1917 года. Оказалось, что без иерархии и без подчинения самому авторитетному и (нередко) амбициозному товарищу просто невозможно. Но об этом Рыков узнает позже, став активным участником партийной жизни.

Что такое в те годы «увлекаться крамольными идеями»? Значит, его подростковое мировоззрение не вписывалось в идеологические скрижали, принятые в империи. Отказ Рыкова от посещения церкви, от причастия был решительным шагом. Атеистов в нашей стране в те годы было сравнительно мало. Но, надо признать, в интеллигентской среде их становилось все больше. Некоторые метались, возвращались к вере после многих лет молодого отступничества. Причин для такого скепсиса у Рыкова было несколько. Во-первых, его не устраивала церковь, сросшаяся с государством, ставшая одним из проявлений официоза. В этом, даже с евангельских позиций, виделось неприятное лицемерие. Во-вторых, он увлекался физикой, историей науки, изучал классовую теорию — и, конечно, верил в прогресс, технический и социальный. А церковь говорила об Адаме, о первородном грехе и втором пришествии, а занятия «науками и искусствами гибнущего сего века» считала греховными. Какой уж тут прогресс? Лицемерно принимать участие в обрядах он не стал из честного подросткового максимализма.

Любопытно, что Рыков ощутил себя атеистом несколько раньше Владимира Ульянова. Ленин, будучи уже видным большевиком, отвечая на вопрос анкеты «Если вы неверующий, то с какого возраста?», заявил: «С 16 лет». Надежда Крупская писала: «Вред религии понял Ильич еще пятнадцатилетним мальчиком. Сбросил с себя крест, перестал ходить в церковь. В те времена это было не так просто, как теперь»[6]. В любом случае Рыков в четвертом классе гимназии был моложе. Правда, он и родился на одиннадцать лет позже Ленина, и за это время гимназическая жизнь стала чуть либеральнее — по крайней мере, подспудно. Церковь с каждым годом сдавала позиции в сердцах интеллигенции.

В экзаменационном сочинении при переходе в восьмой класс Рыков привел несколько красочных примеров из истории Французской революции — с сочувствием к ее идеям, — проявив при этом глубокие знания и начитанность, которая вызывала у наставников не только гордость, но и тревогу. И тут снова проявилось двоемыслие тогдашней преподавательской интеллигенции: учитель похвалил сочинение перед классом, но снизил оценку «за вольномыслие». Они — гимназические наставники — считались апологетами самодержавия, но испытывали почтение и к деяниям Мирабо и Лафайета. Конечно, осуждали якобинские крайности, но осознавали, что вычеркнуть Французскую революцию из мировой истории невозможно. Сколько историков и литераторов — включая русских — прямо или косвенно писали о ней. К тому же к концу XIX века якобинцы и их современники представлялись уже чем-то далеким и почти безопасным. И Рыков чувствовал это. Свои увлечения Марксом он бы не стал демонстрировать на всю гимназию.

6. Стихия русского бунта

В настоящего революционера Алексея Рыкова превратило первое — косвенное — знакомство со стихией бунта. В 1892 году Рыков неожиданно стал свидетелем социального взрыва, который не имел отношения к марксистским традициям. В Поволжье разыгралась холера — болезнь, о которой Алексей знал немало, ведь за два года до этого она унесла из жизни его отца. В России к тому времени к смертоносной болезни привыкли, она уже не вызывала такого повального страха, как во времена Николая I, которому пришлось лично утихомиривать холерный бунт на Сенной, в столичном Санкт-Петербурге. Всем памятны карантины тех лет, о которых немало писал Александр Пушкин. И — сотни тысяч жертв, в том числе среди первых лиц государства, таких как фельдмаршал Иван Дибич и великий князь Константин Константинович. А десятилетие спустя над холерой уже посмеивались — мол, частенько на нее сваливают все свои грешки. Как в остроумном стихотворении художника Павла Федотова — прирожденного сатирика:

Так подчас забывши страх,

На приятельских пирах

Выпьют одного вина

По полдюжины на брата.

Смотришь — худо. Кто ж вина?

Все холера виновата…

Но прошло несколько десятилетий — и холерный мятеж снова заставил всерьез потревожиться императора, на этот раз — Александра III. Пугаться, право, было чего. Холерная эпидемия 1892–1893 годов охватила 77 губерний и унесла десятки тысяч жизней. В Саратов ее с юга занесли бурлаки. Для Поволжья это было настоящее бедствие. В самом губернском городе болезнь унесла более 13 тысяч человек — примерно каждого девятого жителя города. А в уездах из 40 тысяч заболевших умер примерно каждый второй — около 20 тысяч. И у каждого — родные и близкие.

Сначала Саратов переполняли самые невероятные слухи о холерных мятежах, многие из которых, увы, оказались правдой. Да и в самом губернском городе вымерли улицы, а молва, не знающая стыда, утверждала, что врачи отравляют воду в колодцах, — и начались бунты, ставшие неожиданностью для городских властей и для губернатора Бориса Борисовича Мещерского. Разъяренные обыватели выступали и против карантина, против грубых действий полиции, которые щипцами хватали больных… Зачинщиков беспорядков на скорую руку приговаривали к смертной казни, хотя вряд ли в те суматошные дни удавалось провести объективное следствие.

Среди тайных и явных руководителей бунта, как обычно, оказалось немало старообрядцев. Они и впрямь с особым скепсисом относились и к медицине, и к правительству, во многом даже в конце XIX века ощущали себя ущемленными чужаками в Российской империи — и их ненависть передавалась другим горожанам, напуганным холерой. Радетели за истинную веру — без преувеличений — устраивали кровавые погромы в лечебницах, в холерных госпиталях, в провинциальных государственных учреждениях.

Для будущего политика это школа, а приглядываться к жизни, к народному быту он умел даже подростком. Рыков изучал, как работает механизм социального протеста. Как быстро «темные массы» переходят от смутного недовольства к смертоубийству, почти к террору. Эти уроки он впитывал более усердно, чем гимназические штудии. Ведь и Маркс, и Чернышевский придавали народным волнениям решающее значение в истории. Кстати, никаких революционных провокаторов в народной среде не было, наоборот, социалисты в той ситуации поддерживали врачей, поддерживали борьбу с холерой.

Рыков потом, анализируя эти события, сомневался — как расценивать холерный бунт с классовых позиций? С одной стороны — угнетенные подняли дубину на власть. С другой — по безграмотности они считали медиков представителями власти — и переносили свою ненависть именно на них. Имеет ли право русский революционер учиться у вождей «темной массы», идущей, с одной стороны, против прогресса, с другой — против «регрессивной» власти? Конечно, такими вопросами задавался не только Рыков. Например, террористические тенденции партии социалистов-революционеров, ориентировавшихся на решение крестьянского вопроса, во многом связаны с осмыслением стихии «народного бунта».

Гимназист Рыков мог сделать из этих трагических событий сразу несколько выводов. Во-первых, народ темен и нуждается в просвещении. Во-вторых, государственная машина не столь сильна, ее сравнительно нетрудно раскачать, если за дело берутся тысячи, а в небольших городах — и сотни людей, объединенных общей целью. Для будущего революционера это был урок — и он затвердил его навсегда.

Не менее важным оказалось и другое открытие: наше крестьянство не столь смиренно, как об этом любят писать благонамеренные монархисты. Бунтарская энергия в народе есть, нужно только суметь придать ей смысл и… возглавить. Конечно, не на почве ненависти к медицине…

Во время этого бунта Рыков лишился последних остатков уважения к существовавшим в России порядкам, к царской и церковной власти. Он обнаружил в их действиях слабость и трусость. Алексея поддерживали и домашние, в особенности Фаина, его любимая сестра, самый близкий человек на долгие годы. Истины, которые провозглашались на гуманитарных занятиях, казались штампованными и лицемерными.

7. Подпольный Саратов

О том, как поступательно развивалось революционное движение в России, все, кто успел окончить советскую школу, имеют представлению по схеме, которую набросал Владимир Ленин в статье «Памяти Герцена» (1912 г.). Помните? «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями „Народной воли“. Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом»[7].

Сказано чеканно, и наверняка Рыков со временем запомнил эти строки наизусть. Он начинал именно в те годы, когда круг борцов расширялся. Заявили о себе и противники не только «Народной воли», но и вообще социалистических перемен в стране и в мире. Уже давненько вышли в свет знаменитые антинигилистические романы Федора Достоевского («Бесы»), Алексея Писемского («Взбаламученное море») и Николая Лескова («На ножах»). Но они не так гипнотически действовали на молодежь, как, например, «Что делать?» Николая Чернышевского с его проповедью нового мира, нового человека. Еще сильнее идейная борьба закрутилась во времена правления Александра III. Император и его ближайшие соратники не были слепцами. Они старались противопоставить социалистической, революционной идеологии обновленное самодержавие.

Еще в 1870-е революционная литература печаталась в Москве в легальной типографии Ипполита Мышкина, бывшего стенографа, который примыкал к народническому движению. Готовые листы переправлялись преимущественно в Саратов, где в сапожной мастерской Иоганна Пельконена их сшивали в книги и рассылали в другие губернии. Словом, город в то время играл важную роль в подпольной политической жизни России.

Мастерская, конечно, привлекла внимание полиции. Революционная идиллия завершилась в 1874 году, когда скромный пристав обнаружил у сапожников запрещенную книгу — «Государственность и анархия» Михаила Бакунина.

Для Рыкова эта история была легендой. Он приучался к двойной жизни, маскируя перед гимназическим начальством свои подпольные связи. Революционные традиции Саратова — это не только нигилизм, народовольчество и народничество. Не только ростки марксизма и воспоминания о Французской революции. Но и, несомненно, старообрядческая линия, внутренний, глубоко спрятанный бунт староверов, недовольных политикой империи, которую они считали исключительно враждебной силой.

Георгий Плеханов. 1900-е годы [РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 610]

В 1886 году полиция впервые обнаружила в одном из подозрительных саратовских домов «Манифест Коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Взрывоопасная брошюра, изменившая судьбы сотен тысяч людей уже в XIX веке, через несколько лет не прошла мимо юного Рыкова, который, несмотря на нежный возраст, без устали читал и беллетристику, и нелегальную литературу.

Мало кто даже из самых активных революционеров так рано включился в подпольную жизнь. Возможно, для Рыкова — для сироты, который к тому же заикался и учился в гимназии среди ровесников, менее способных к наукам, но куда более состоятельных финансово, — в этом проявилось еще неосознанное стремление к жизненному реваншу. В Саратове хватало ссыльных, хватало вольнодумцев. Среди них — и либералы, и более радикально настроенные народовольцы. Последние создали питательную среду для будущих убежденных социалистов. Революционер Петр Лебедев, появившийся в Саратове несколько позже, красочно вспоминал о том, как броско выглядели ссыльные осколки «Народной воли» на саратовских улицах: «В черных рубахах, подпоясанных тяжелым кожаным ремнем, в высоких сапогах, круглых широких шляпах, в синих очках и с толстенными дубинками в руках — они выделялись резким пятном среди обывательской массы»[8]. Конечно, такие уверенные в себе фрондеры не могли не привлечь внимания свободолюбивого мальчишки. Для людей рыковского типа в то время оставаться в стороне от революционного движения было просто постыдно.

8. Библиотекарь Балмашев

Виктора Чернова — будущего лидера правых эсеров — выгнали из Саратовской гимназии, когда Рыков только туда поступал. Но и он на всю жизнь запомнил Валериана Александровича Балмашева — библиотекаря Коммерческого собрания, который «умел с очаровательной мягкостью и внимательностью незаметно превращать юных любителей чтения в своего рода студентов неоформленной домашней академии вольного самообразования»[9]. Для Чернова он стал одним из первых истинных наставников — как, несколько лет спустя, и для Рыкова.

Судьба Валериана Балмашева и показательна, и драматична. Коренной саратовец, потомственный дворянин (в отличие от Рыкова), сын мелкого чиновника, в 1874 году он поступил в Московский университет и присоединился к народническому движению. За пропаганду среди рабочих в 1876 году его арестовали, три года продержали в тюрьме, после чего сослали в Архангельскую губернию. В Саратов Балмашев вернулся в 1884 году, обзаведясь женой и сыном, которого назвал Степаном в честь своего близкого друга Степана Ширяева — члена Исполнительного комитета «Народной воли». Валериану повезло: удалось устроиться в библиотеку, которая, с помощью купеческих финансов, быстро стала лучшей в губернии. Нарождавшаяся буржуазия уважала ссыльного за начитанность и приветливый характер, а на его тайные политические мечтания купцы старались не обращать внимания. Молодежь собиралась у Балмашева на «субботники». Там не только спорили о политике, о новых книгах, о Марксе, но и проникались народовольческими традициями, учились находить и во всем поддерживать единомышленников и скрывать от посторонних свои мысли.

Виктор Чернов

Балмашев по-настоящему приблизил Рыкова не сразу: опытный нелегал вел себя осмотрительно, присматривался к новичку. Но уж когда приблизил и стал откровеннее — обучал гимназиста не только идеям социализма, но и приемам глубокой конспирации. Эти уроки весьма пригодились будущему революционеру: до 1917 года принцип конспирации станет ключевым в его жизни. И Балмашев очень скоро отметил в Рыкове конспиративный талант: этому гимназисту хватало молодого нахальства, он умел не выдавать своих истинных эмоций, не стирая с лица открытой улыбки. Из таких людей и получаются удачливые подпольщики.

Валериана Александровича считали очаровательным идеалистом, его любили за добродушие и открытость — редкие черты в «подпольном мире». Но, разумеется, открытость распространялась только на своих. Рыков сдружился с сыном библиотекаря — Степаном, который в то время казался вторым изданием отца. Они часто спорили: молодой Балмашев слыл противником марксизма, стоял за романтические и ностальгические народнические идеалы, замешанные на патриотических чувствах, на обиде за униженного властями русского мужика. В Саратовской гимназии он учился превосходно, получал именную Колычевскую стипендию, потом поступил в Казанский университет, оттуда перевелся в Киевский — и встал на самые радикальные позиции борьбы с царским режимом. Те, кто знал его по саратовской юности, не могли поверить, что этот мягкий юноша-книгочей превратился в «стального» непримиримого борца. Он связался с боевой организацией эсеров, руководители которой ценили его как одержимого противника царской власти, который, будучи совсем молодым человеком, легко готов отдать жизнь в «борьбе роковой».

Забежим немного вперед. 2 апреля 1902 года Степан Балмашев — 21-летний бывший студент, давно и прочно считавшийся неблагонадежным, — переодевшись в форму адъютанта, проник в Мариинский дворец якобы с бумагами для министра внутренних дел Дмитрия Сипягина, которого эсеры считали главным карателем империи. Дождавшись министра, он несколько раз в упор выстрелил в него, а оторопевшим слугам сановника сказал: «Так поступают с врагами народа»[10]. Сипягин скончался. Между прочим, это был террористический дебют Боевой организации эсеров. Император Николай II 2 апреля 1902 года записал в дневнике: «Печальный день <…> Трудно выразить, кого я потерял в этом честном, преданном человеке и друге»[11].

«Террористический способ борьбы я считаю бесчеловечным и жестоким, но он является неизбежным при современном режиме», — утверждал Балмашев на допросе. От просьб о помиловании он отказался наотрез. На суде держался смело, говорил, что вина за это убийство ложится на правительство. В последнем слове, которое появилось, конечно, только в нелегальной печати, друг Рыкова заявил: «Не отрицаю, что и раньше, еще со школьной скамьи, равно как и в бытность мою в университете, я вел противоправительственную пропаганду, но никогда не стоял за террор и за насилие. Напротив, я всегда был сторонником правового порядка и конституции. Русские министры убедили меня, что права и законности в России нет, что вместо них безнаказанно царят беззаконие, произвол и насилие, против которых можно бороться только силой»[12].

Балмашева казнили. Первым «из политических» во время царствования Николая II — поспешно, ровно через месяц после убийства, 3 мая. Алексей Иванович давно разошелся со Степаном во взглядах, но все-таки это был его близкий друг с юности, собеседник и сотрапезник. И, конечно, казнь произвела на Рыкова сильное впечатление. Между прочим, после гибели Балмашева эсеры и социал-демократы некоторое время спорили «за его душу». Авторы газеты «Искра» сомневались, что террорист был твердокаменным эсером, и намекали на его «эсдековские» предпочтения. Эта дискуссия свидетельствует о широкой (хотя и кратковременной) популярности Балмашева. Все-таки и в 1902 году революционная Россия еще ценила террористов… Да по Саратовской губернии тем летом прокатилась волна крестьянских волнений с поджогами помещичьих усадеб. Губернатор — Александр Энгельгардт — личностью незаурядная, но назначение в Саратов получил в 56 лет, после длительной службы на севере, в Архангельске. К тому времени он, страдая от серьезной болезни, больше времени проводил на больничной койке, чем в поездках по губернии и на деловых совещаниях. Да и по духу он был больше ученым, нежели администратором, а губернии, по мнению министра внутренних дел Вячеслава Плеве и императора Николая II, требовалась твердая рука. Они нашли ее в самом молодом российском губернаторе, который меньше года назад получил назначение в Гродно, — в Петре Столыпине. Именно он сменил Энгельгардта в 1903 году, получив строгий наказ монарха: «Даю вам губернию поправить». Быть может, в ту минуту царь вспоминал и о балмашевском деле.

…В жизни почти каждого видного социал-демократа с солидным стажем имелся опыт приятельства с террористом. И, как правило, с ним были связаны сильные впечатления, которые позже переплавились в «железный характер». Он поможет большевикам — и Рыкову не в последнюю очередь — в политической борьбе после 1917 года.

9. Кружок Ракитникова

В революцию шли весело. Традиция принципиального, революционного противостояния властям к тому времени насчитывала уже полвека — если считать с Александра Герцена. И век — если, в соответствии с каноном, который определил Ленин, вести отсчет с другого Александра — Радищева.

Рыков начал взахлеб читать нелегальную литературу очень рано — в седьмом классе гимназии. Уже до этого он увлекался книгами о Французской революции. Да и с Марксом познакомился тогда же — причем, по всей видимости, начал с первого тома «Капитала». Эти книги захватывали, в них он видел потаенную, крамольную правду. То, чему учили Рыкова в гимназии по гуманитарной части, представлялось ему сборником сказок, не более. Да еще и сочинялись эти сказки, как считал Рыков и его единомышленники, с единственной целью — подчинить общество ложной идее служения самодержавному государству. От язвительности он переходил к прямому протесту — правда, подпольному, не публичному. В свободные от учебы часы (а много времени на гимназические дисциплины он не тратил) Рыков с головой уходил в нелегальную литературу. Именно там — в первую очередь у Маркса — он находил новые для себя горизонты. Увлекался такими книгами столь же безоглядно, как другие его ровесники разных поколений уходили в приключенческий мир Жюля Верна, Майн Рида, Фенимора Купера, а чуть позже — «серийных выпусков», посвященных Нату Пинкертону, Нику Картеру и Шерлоку Холмсу.

Рыков еще совсем мальчишкой прибился к кружку Николая Ивановича Ракитникова (1864–1938), бывшего члена партии «Народная воля», а в будущем — одного из создателей партии социалистов-революционеров. Первое знакомство с ним, с настоящим революционером, произвело на гимназиста ошеломительное впечатление. Ракитников работал в саратовском земстве, но сутью его жизни в те годы было революционное просвещение. Безусловно, он обладал педагогическими талантами. Молодой, но уже опытный нелегал, Ракитников превратился в настоящего лидера разобщенных саратовских социалистов. Разумеется, они проводили свои встречи в подполье, соблюдали конспирацию, побаиваясь полицейских провокаций.

Вместе с Алексеем заседания этой подпольной группы посещала и Фаина. Любопытно, что революционные настроения Фаины Ивановны сказались и в таком красноречивом жесте: она получила диплом акушерки и приобрела частную практику «повивальной бабки». Не для заработка. А из идейных соображений: сестра Рыкова была свято убеждена, что таким образом несет в народ прогресс.

На подпольных встречах они не только изучали мудреные книги, не только рассуждали о марксизме, но и впитывали в себя русскую революционную традицию — в том числе ее трагические страницы. Например, историю убийства императора Александра II 1 марта 1881 года, которое оставалось самым громким делом русских подпольщиков. Особенно сильные эмоции вызывали подробности скоропалительного суда над цареубийцами. Их было шестеро. Еще двое погибли накануне арестов. О них рассказывали почти как о святых, хотя и подразумевалось, что путь терроризма стратегически ошибочен. Из шестерых пятеро держались на суде гордо, не отказывались от своих принципов. Слабость проявил только один — Николай Русаков, непосредственный участник убийства, вовсе не хотевший умирать. Он сотрудничал со следствием напропалую. А остальные — в том числе тоненькая Софья Перовская — проявили мужество, которое удивляло даже прокуроров. На большинство студентов (и вообще на молодую интеллигенцию) их казнь произвела куда более сильное и трагическое впечатление, чем убийство императора. И Рыков через много лет после тех событий в душе проклинал палача Ивана Фролова, выбивавшего скамьи из-под приговоренных на виселице.

В конце 1870-х уже появилась песня — одна из главных в революционном репертуаре:

Вы жертвою пали в борьбе роковой

Любви беззаветной к народу,

Вы отдали все, что могли, за него,

За честь его, жизнь и свободу!

Порой изнывали по тюрьмам сырым,

Свой суд беспощадный над вами

Враги-палачи уж давно изрекли,

И шли вы, гремя кандалами.

Идете, усталые, цепью гремя,

Закованы руки и ноги,

Спокойно и гордо свой взор устремя

Вперед по пустынной дороге.

Песни непременно звучали на встречах у Ракитникова — как правило, под горячий чай. Память о жертвах борьбы — важнейшая часть сильной, зрелой идеологии. «Первомартовцы» оказались не последними жертвами, павшими «в борьбе роковой», а кровь и страдания во все времена сплачивают подпольщиков.

Участвовать в работе кружка — значит учиться, учиться и еще раз учиться (хотя в то время этого ленинского афоризма, конечно, еще не существовало). Кружок Ракитникова стал для Рыкова второй гимназией — только более любимой и добровольной. Так уж у него сложилось: гимназия — для проформы, «нелегальщина» — для души. Он исправно изучал экономику, ведь из ее состояния марксисты выводили все. И он пытался предсказать течение событий. Где усилится пролетариат, где впервые возьмет власть в свои руки? Совсем недавно случился феномен Парижской коммуны. К этой истории относились с не менее острыми чувствами, чем к родной, российской. Ведь это был первый всполох пролетарской революции — и то, что движение быстро задавили, придавало парижским коммунарам ореол романтической трагедии. Такой была потаенная часть его гимназической юности.

В подпольных кружках, которые посещал Рыков, можно было встретить революционно настроенную молодежь из местного химико-технологического училища и фельдшерско-акушерской школы. Почти все старше Рыкова — хотя бы ненамного. Встречи часто перерастали в жаркие споры. На одном из диспутов ему пришлось схлестнуться со сторонником террора, будущим видным деятелем партии социалистов-революционеров Аркадием Альтовским. О нем надо бы сказать несколько слов. После серии арестов, в столыпинские времена он эмигрировал во Францию. Там окончил Политехнический институт, работал инженером в электротехнической фирме в Гренобле. Стал состоятельным человеком, но политику не бросал, входил в Парижскую группу содействия эсерам. Вскоре после Февральской революции вернулся в Россию. Царизм уже свергли — казалось бы, его мечта сбылась. Но осенью к власти пришли большевики, а их он не поддерживал. В конце Гражданской войны Альтовский попал в руки ВЧК — и за «военную работу в Саратове и снабжение документами и явками направляемых к нему белогвардейцев и членов организаций» его приговорили к высшей мере социальной защиты… Правда, в итоге «бывшему подпольщику» пришлось всего лишь несколько месяцев провести в тюрьме. Дальше — годы ссылки. В апреле 1939 года о нем снова вспомнили, приговорили к девяти годам заключения. Так сторонник самых жестких мер борьбы с самодержавием стал в Советской стране вечным ссыльным и заключенным.

Как тогда относился к нему Рыков — как к приятелю юности, как к вечному противнику или как к непримиримому врагу, которого нельзя выпускать на свободу? Этот вопрос всегда был одним из самых сложных для самого Алексея Ивановича. В глубине души ему всегда хотелось собрать всех социалистов под одним флагом и объединить одним делом. Он скучал по друзьям юности, хотел бы безоглядно доверять им. Не получалось.

Самым притягательным политическим течением для Рыкова уже тогда, в ракитниковские времена, стала марксистская социал-демократия «с рабочим уклоном». Что это означало тогда в России? В первую очередь — движение, среди далеких предтеч которого можно считать и древнегреческую рабовладельческую демократию, и русскую вечевую традицию. Но это — для эстетики и экзотики. А термин «социал-демократия» первым стал употреблять Стефан Борн, немецкий коммунист, возглавлявший «Центральный комитет берлинских рабочих» и создавший «Рабочее братство» — костяк Дрезденского восстания 1849 года, когда саксонцы сражались против королевской власти, за республику. Повстанцев разбили, восстание подавили, но термин «социал-демократия» не забылся, более того — получил повсеместное распространение. С тех пор в революционном движении социал-демократы ассоциировались с борьбой за права пролетариата. В 1863 году Фердинанд Лассаль провозгласил Всеобщий германский рабочий союз, который в 1870-е соединился с Социал-демократической рабочей партией в единую Социалистическую рабочую партию Германии. Она вошла во II Интернационал — крупнейшее международное объединение социалистических партий, многие из которых разделяли идеи марксизма. В России немецкая социалистическая партийная организация считалась образцом.

А тогда, в Саратове, Рыков с Альтовским спорили о судьбах русской социал-демократии, об укреплении которой мечтали. «Альтовским проводилась мысль, что рабочие организации должны опираться в своих выступлениях на студенчество, а Рыков, будучи тогда еще гимназистом, доказывал наоборот, говоря, что студенческое движение не имеет под собой реальной почвы — их выступления диктуются чисто кастовыми интересами, а посему временные; что же касается рабочих организаций, то у последних имеются корни гораздо глубже, и посему студенческое движение для них не опора», — вспоминал один из их товарищей[13]. Безусловно, Рыков равнялся на Германию, на тамошнюю связь теоретиков с рабочими, на их социал-демократическую партию, которую, по молодости лет, несколько идеализировал.

Между тем и в России движение обретало черты нелегальной партии со своей иерархией, с организованной сетью комитетов. В 1898 году, в начале марта, в Минске состоялось событие, которое позже торжественно нарекли Первым съездом РСДРП. На этой встрече участвовали всего лишь девять социалистов, если не считать хозяина квартиры Павла Румянцева. Кстати, cкромный, малолюдный съезд проходил под видом празднования дня рождения Ольги Румянцевой — его жены. Почти все его участники в будущем не сыграют никакой роли в истории РСДРП, а некоторые окажутся оппонентами большевиков. Но именно они провозгласили создание Российской социал-демократической рабочей партии, которая должна была объединить львиную долю участников социал-демократических кружков. Делегаты поручили подготовить программный документ партии санкт-петербургскому «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса», одним из основателей которого был отсутствовавший в Минске Владимир Ульянов. Это поручение было исполнено: Манифест РСДРП написал Петр Струве — один из первых российских марксистов, который вскоре разочаруется в «единственно верном учении» и перейдет на либеральные позиции. Съезд встревожил полицию и вызвал вал арестов: в застенках вскоре оказались почти все участники минской встречи и еще сотни социалистов. Но Манифест удалось напечатать — и он стал привлекать единомышленников во всех крупных городах империи. До Саратова он дошел быстро — уже в мае того же 1898 года. В городе образовалась «Саратовская социал-демократическая рабочая группа», считавшая себя частью РСДРП. Среди членов партии первого призыва оказался и Алексей Рыков, вполне разделявший положения Манифеста. Струве удалось найти слова, которые будоражили воображение саратовского гимназиста: ведь у нас, оказывается, получается не хуже, чем у Маркса с Энгельсом: «Местные группы, соединяясь в партию, сознают всю важность этого шага и все значение вытекающей из него ответственности. Им они окончательно закрепляют переход русского революционного движения в новую эпоху сознательной классовой борьбы. Как движение, так и направление социалистическое, Российская Социал-демократическая Партия продолжает дело и традиции всего предшествовавшего революционного движения в России; ставя главнейшей из ближайших задач партии в ее целом — завоевание политической свободы, социал-демократия идет к цели, ясно намеченной еще славными деятелями старой „Народной Воли“. Но средства и пути, которые избирает социал-демократия, — иные. Выбор их определяется тем, что она сознательно хочет быть и остается классовым движением организованных рабочих масс». Что ж, за это Рыков был готов сражаться.

Таким образом, в партию он вступил в один год с ее будущим вождем — Ульяновым-Лениным. В то время, конечно, не существовало никаких партбилетов, нелегалы резонно старались избегать лишней документации. Но гимназист Рыков участвовал в создании первой в губернии социал-демократической газеты «Саратовский рабочий». Разумеется, нелегальной. Партийные билеты в РСДРП(б) возникнут гораздо позже, уже в революционные времена. Но в «красной книжке» товарища Рыкова будет значиться 1898 год — как дата его вступления в «передовой отряд пролетариата». Так он стал одним из первых русских социал-демократов и, соответственно, одним из первых большевиков, хотя тогда этого термина еще не существовало. Рыков никогда об этом не забывал и своим партийным стажем гордился, вспоминая об этом даже накануне собственного расстрела. Тот факт, что он был одним из первых членов РСДРП, не оспаривали даже противники Рыкова в годы его опалы и тотального осуждения.

10. Выпускник

Рыков примерно одновременно вступил в РСДРП и перешел из 1-й гимназии во вновь открытую 2-ю Саратовскую мужскую гимназию. Нравы там установились чуть более свободные, чем в образцово-показательной 1-й.

Он по-прежнему исправно соблюдал конспирацию, но эмоции выплескивались наружу и в официальной обстановке. Его поведение в гимназии становилось все более вызывающим. Рыков стал вожаком группы гимназистов, которая шумно выступила против слишком серьезного преподавания латинского и греческого — в ущерб более важным для практической жизни техническим дисциплинам. Рыков даже написал прокламацию, которую распространяли по всем классам. Она призывала «заставить гимназических учителей не обращаться с учениками как с кукольными фигурками и дать им возможность при выходе из стен гимназии быть людьми, умеющими толково мыслить»[14]. Там же он призывал отменить запрет на чтение неблагонадежных книг. Листовка была рукописная, и… учитель чистописания, конечно, узнал руку Алексея Рыкова! В жандармском управлении появилось дело о неблагонадежном гимназисте. Для Рыкова это была жестокая проверка. Выдержат ли нервы? Хватит ли характера? Он не сломался, не стал каяться, а гимназическое руководство сочло эту листовку шалостью, которую по большому счету можно простить. Возможно, и сами учителя считали, что гимназическую программу пора менять, и во многом были согласны с требованиями дерзких мальчишек.

Он резко отторгал и патриотический официоз того времени, покоившийся на трех китах — православии, самодержавии и народности. Рыков ни в коей мере не был «великодержавником». Не этому учили его классики марксизма и старшие товарищи по борьбе. По воспитанию он не мог им стать, молодой революционер боролся против официальной идеологии, которая включала в себя преклонение перед отечественной историей, перед воинскими победами «несокрушимого Росса». Таким представало прошлое России в учебниках Дмитрия Иловайского, о которых и либералы, и революционеры вспоминали то с едкой иронией, то с ненавистью. Вот ведь как бывает: трудно представить более талантливую патриотическую версию истории, чем та, которую создавал Иловайский. Он писал логично, доступно, эмоционально. Некоторые эпизоды русской истории знал досконально, как внимательный исследователь — соперничество Москвы и Твери в XV веке, Московское царство в XVII веке… Умело создавал научно-популярную ткань всей российской истории. Ставил акценты на победах, на достижениях русского народа. И, будучи убежденным монархистом, связывал эти достижения с самодержавием, с централизацией страны под царской властью. Все это выглядело бы убедительно, если бы у Иловайского не было влиятельных конкурентов — запрещенных и полузапрещенных публицистов, которые, не будучи историками, создавали совсем иной образ России. И оказывалось, что самодержавие — это не опора, а балласт для страны, что вся история России зиждется на рабстве — как в песне «Дубинушка». От этой неофициальной версии русской летописи трудно было увернуться. Особенно — если гимназиста обуревали юношеский максимализм и романтика оппозиционной борьбы, которая сочеталась с личным самоутверждением. Рыков, получая отличные оценки по истории, читал Иловайского насмешливо. И судил об истории, как правило, «наоборот».

Вторая Саратовская классическая гимназия

И таких гимназистов-скептиков становилось все больше. Для государственной идеологии это был тупик. Ведь Иловайский действительно писал талантливо, убежденно. Лучшего и не придумаешь. А эффект получался обратный задуманному, и выходило, что конкурировать с крамольными тенденциями бессмысленно. Хотя бы потому, что сторонники перемен (хотя и не революционных и, конечно, не в духе социализма) входили в правительство и в окружение императора. Ко временам гимназической юности Рыкова революционная традиция в России не только усилилась, получила вождей и многочисленную «пехоту», но и стала привычной, укоренилась в умах — как обратная сторона господствовавшей самодержавной идеологии. Официоз борьбу за умы явно проигрывал. При этом, конечно, немногие были готовы, по примеру казненных народовольцев, посвятить жизнь борьбе с системой. Опасности привлекают молодых людей, но они же и отталкивают.

В свой последний гимназический год Рыков стал действовать рискованнее, погружаясь в «революционные будни». Так, он, заведя знакомства среди музыкантов и артистов, организовывал благотворительные концерты «в пользу нуждающихся студентов». Деньги аккуратно передавались в социал-демократическую организацию. Возможно, именно на эти средства нелегалам удалось оборудовать небольшую типографию и напечатать десяток прокламаций. В марте 1900 года полиция вышла на след молодых социалистов. Пятерых подпольщиков задержали. Гимназиста Рыкова тоже взяли на заметку, хотя, видимо, полиция преуменьшала роль этого совсем молодого человека в революционном движении. С 29 апреля над Рыковым установили постоянный надзор, но никакого серьезного материала против него полицейские не собрали.

Лицемерие гимназических властей било в глаза и вызывало протест. Преклоняться перед государем, перед официальными празднествами, перед империей? Гимназисты просто не видели, если вспомнить Грибоедова, «Отечества отцов, которых мы должны принять за образцы». Они примечали почтенных людей, больших начальников — и военных, и штатских, и эти господа не вызывали уважения у внимательных читателей Чернышевского и Маркса. Крупные чиновники напоминали им либо сонных Фамусовых, чопорных аристократов, либо неискренних карьеристов-деляг. Это неизбежный конфликт, тургеневский — отцы и дети.

Дети, даже взрослые дети, зачастую — отчаянные правдолюбы и демагоги. Бороться с молодым протестом, конечно, возможно, но трудно — хоть насилием, хоть увещеваниями. Это все равно что бороться с модой. Кто попал под ее власть — тот будет воспринимать ее капризы как нечто органичное, необходимое. Для Рыкова и его товарищей необходимостью и образом жизни стала революционная борьба.

Пришло время выпускных экзаменов. Рыков все еще жил у Клавдии, в ее квартире, хотя в остальном уже обеспечивал себя самостоятельно — уроками. Клавдия Ивановна помогала и младшему брату Аркадию, который тоже получил гимназическое образование, — и рано возмужавшему Алексею было неловко «висеть у нее на шее».

Накануне решающего экзамена по математике в их квартиру нагрянули полицейские — с обыском. Товарищи успели обучить молодого подпольщика основам конспирации — и он успел спрятать всю нелегальную литературу. Обыск ничего не дал. Фараоны, к ликованию Рыкова, ушли ни с чем. Возможно, тогда он и счел, что бороться с таким государством и обманывать его — дело несложное. Как и многие, он недооценивал мощь самодержавного государства и посмеивался над ним. Опрометчиво! Сколько еще обысков и арестов доведется ему пережить… Это «боевое крещение» Рыков постарался не заметить, отнесся к нему как к комариному укусу, не более.

Нахальства Рыкову в те годы хватало с избытком, и нервы не пошаливали. После обыска (первого в жизни!) он отлично выспался и с утра блестяще показал себя на экзамене. Никто из учителей не почувствовал в его поведении волнения, им даже показалось, что гимназист Рыков и заикался в то утро не больше и не меньше обычного. И жестикулировал в своей обычной манере, увлеченно разбирая математические опусы. Отличный ученик! Между тем обыск в рыковской комнате не был секретом для большинства учителей! Одни в то утро восхищались выдержкой гимназиста, другие сомневались в том, что он действительно посещал нелегальные кружки и читал запрещенную литературу. Повествования про Французскую революцию, Чернышевский, Герцен — другое дело, такие книги не рекомендуются для гимназистов, но издавна привлекают их внимание. Совсем другое дело — взрывоопасные революционные прокламации и манифесты… Если бы Рыков действительно их читал и держал дома — обыск произвел бы на него куда более сильное впечатление… Предполагая так, они не учитывали природный артистизм гимназиста. Да, он был великим притворщиком, а гимназия исправно подготовила Алексея не столько к университету, сколько к двойной жизни. Он уже поделил мир на своих и чужих, и обманывать последних считалось доблестью, а не прегрешением. У Рыкова это получалось ловко и непринужденно.

Этот эпизод как будто специально придуман для остросюжетной психологической драмы. Пылкий юноша с горящими глазами под стеклами очков попадает под подозрение полиции, с трудом выскальзывает из рук правосудия после обыска, а потом следует в классическую гимназию, сдавать экзамен — и выглядит безукоризненно. В жизни Рыкова таких «кинематографических» эпизодов еще будет немало.