Глава 4. Первая русская революция

1. Уроки Георгия Гапона

Начался этот бурный год с Кровавого воскресенья, с массового шествия по улицам Петербурга, которое организовал Георгий Гапон. Власти жестоко расправились с этой демонстрацией. Гапоновское «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» к 1905 году стало наиболее мощной негосударственной политической силой в России. Пожалуй, ни за кем после Емельяна Пугачева с таким воодушевлением не шли массы. Для Рыкова это был урок большой политики и пропаганды. Да и не только для него, для всех революционеров.

«Никогда и никто… на моих глазах не овладевал так слушателями, как Гапон, и не на рабочей сходке, где говорить несравненно легче, а в маленькой комнате на немногочисленном совещании, произнося речь, состоящую почти только из одних угроз. У него был истинный ораторский талант, и, слушая его исполненные гнева слова, я понял, чем этот человек завоевал и подчинил себе массы», — писал один из руководителей Боевой организации эсеров Борис Савинков, не самый восторженный человек на свете. Тогда он завидовал Гапону. Завидовал ему и Рыков.

Гапоновские оценки монархической системы и всей ситуации в целом в те нервные дни резко колебались, в том числе он не исключал кровавой развязки событий: «Будут стрелять. Расстреляют идею царя! А жертвы — так и этак неизбежны! Предупредить — кто боится, не пойдет, а умирать — так умирать с музыкой!»

Вскоре после январской расправы над мирной демонстрацией Георгий Гапон написал свою первую революционную «листовку»: «Зверь-царь… так отомстим же, братья, проклятому народом царю и всему его змеиному отродью, министрам, всем грабителям несчастной русской земли. Смерть им всем!» На такой откровенный радикализм ни Рыков, ни другие большевики не решались.

Это потом, в советской традиции, за Гапоном прочно закрепилась репутация предателя, провокатора — и, в связи с этим, имя его стало нарицательным. Во время революционных событий 1905 года все воспринималось иначе. Большевики, как правило, отзывались о нем не без уважения.

В 1905-м впервые оказалось, что революционное движение охватило массы — и в пролетарских городах, и на флоте… Мощь революционных партий (разумеется, подпольных, официально их не признавали) росла как на дрожжах. Конечно, росло и сопротивление со стороны властей. К концу года в Москве шли баррикадные бои, страна раскололась, противостояние между полицией, казачеством и революционными отрядами обернулось настоящей уличной войной. А начиналось все с Гапона, который после той роковой воскресной демонстрации пал духом и упустил из своих рук инициативу…

2. Рыков на юге

Рыков от бури 1905 года не прятался, находился в самой гуще противостояния. В этот год его роль в РСДРП(б) тоже возросла. Летом 1906 года он, не боясь снова попасть за решетку, явился в бушевавшую Одессу, чтобы организовать большевистские ячейки в рабочей среде, наладить прерванные связи и транспортировку нелегальной литературы. С одесситами он сразу нашел общий язык: бурный южный темперамент и раблезианский юмор волжанина не смущали. Надо ли говорить, что Одесса была в то время для революционеров важнейшим форпостом? Крупный порт на Черном море, многонациональный, шумный, наконец, связанный с бунтами на крейсере «Очаков» и броненосце «Потемкин», которые стали символами революции. Кроме того, город Дюка Ришелье, четвертый по населению в Российской империи[39], славился многочисленным и активным пролетариатом. Но и полиция в 1906 году на южных рубежах империи не дремала. Возможно, почувствовав слежку, Рыков надолго не задержался на Черном море и вернулся в Москву. Там его и арестовали — что, конечно, не удивительно в условиях особо дотошной работы полиции. Наказание последовало не самое жестокое, хотя и закрывавшее ему возможности для политической деятельности, — новая ссылка в Архангельскую губернию, которая, правда, оказалась недолгой — из-за все тех же мятежных событий, которые мы привычно называем революцией.

Такова традиция. Тут впору вспомнить известное: «Мятеж не может кончиться удачей, — В противном случае его зовут иначе». Эта эпиграмма британского поэта Джона Харингтона сложена еще во времена Елизаветы I, на наш лад — в эпоху Ивана Грозного. Мятеж 1905–1906 годов удалось подавить и утихомирить — кнутом и пряником, большим кровопролитием и политическими компромиссами.

И все-таки мы вправе считать те изменения, которые последовали в России после события 1905–1906 годов, — революционными. Времена неограниченного самодержавия в России завершились. «Манифест об усовершенствовании государственного порядка», который Николай II подписал 17 октября 1905 года, стал последней вехой в его истории.

Именно тогда в России началась официальная публичная политическая жизнь — с конкуренцией партий, с шумными выступлениями в Государственной думе. Правда, радикальные движения, с которыми были связаны вожди «улицы» в 1905–1906 годах, конечно, остались нелегальными. Продолжались уличные бои… Это в 1917 году на улицах, по большому счету, не нашлось ни одного монархиста, а в 1905–1906-м «за царя-батюшку» могли и голову проломить. Не только жандармы и казаки, но и «рядовые» представители народа-богоносца. В то время они защищали свои убеждения с той же яростью, что и революционеры.

3. Дело Шмита

В Москве Рыков жил под именем фельдшера Михаила Александровича Сухорученко, затем под именем харьковского мещанина Ивана Билецкого. До поры до времени после событий 1905–1906 годов ему удавалось оставаться на свободе и действовать. В те суматошные дни он выполнял важнейшее задание партии — участвовать в получении наследства мебельного фабриканта Николая Павловича Шмита, — конечно, для нужд партии.

Шмит — русский немец, старовер, дальний родственник Саввы Морозова и сторонник социализма — был одним из самых загадочных союзников революционных партий в 1905 году. Сначала — незадолго до начала революционных событий — он стал лично снабжать Максима Горького деньгами для газеты «Новая жизнь». Потом стал передавать крупные суммы и на более радикальные цели, вплоть до закупки оружия. На собственной фабрике на Пресне он ввел девятичасовой рабочий день вместо одиннадцатичасового, повысил заработную плату, открыл амбулаторию и общеобразовательные курсы. Подпольно на той же фабрике «выпекали» бомбы, печатали листовки. Накануне уличных сражений 1905 года на мебельном производстве Шмита была подготовлена и вооружена боевая дружина. Фабрикант не только помогал рабочим отрядам деньгами и оружием, но и принимал участие в «тренировочных» стрельбах. В итоге в декабре 1905 года фабрику Шмита почти смели с лица земли артиллерией.

Когда после московских баррикадных боев 1905 года Шмита арестовали, Горький, хорошо знавший «красного фабриканта», выступил с воззванием: «Я обращаюсь к честным людям, которым противна жестокость, отвратительно насилие. Протестуйте против осуждения Николая Шмита!»[40] В феврале 1907-го фабрикант умер в тюремном госпитале. По одной из версий, его убили во время попытки побега, по другой — убийц подослали мстительные монархисты, по третьей, наименее вероятной, — в застенках тайно действовали большевики. Следствие объявило о самоубийстве. Похороны Шмита превратились в политическую акцию. Конная полиция разгоняла студентов и рабочих, которые намеревались превратить прощание с революционным миллионщиком в митинг протеста. На Преображенское кладбище не пустили никого, кроме близких родственников. Но венки от рабочих к его могиле приносили исправно — с патетическими надписями: «Гражданину-мученику», «Пусть ты погиб, товарищ, но не умерла идея».

Официального завещания 23-летний фабрикант не оставил, но не раз обещал все свое состояние передать ленинской партии. И ее представители вступили в нешуточную борьбу за богатое наследство. Горький сыграл в этой истории центральную роль: его свидетельство об устном завещании предпринимателя оказалось едва ли не решающим.

Для Рыкова столь деликатное поручение стало шансом поближе познакомиться с буревестником революции, которого он считал человеком феноменальным, равным Чернышевскому по влиянию на революционные умы. Итак, Горький на Капри передал устное распоряжение Шмита сестре миллионера Елизавете Павловне, а она, в Москве, донесла эту новость до большевиков — Леонида Красина и Алексея Рыкова. Меньшевики тоже предъявили свои права на наследство, но куда менее убедительные.

Любопытно, что сестры Шмита поначалу нисколько не противились этому проекту — передать львиную долю громадного наследства брата большевикам. Они тоже симпатизировали революционному движению. Рыкову первому поручили вести переговоры с семьей погибшего фабриканта. Но 1 мая 1907 года Екатерина Павловна, Николай Андриканис, Алексей Рыков и Леонид Красин были арестованы во время совещания финансовой комиссии Московского областного бюро, проходившего в квартире Андриканиса. Красина вскоре отпустили, Екатерину Павловну освободили под залог и отправили в ссылку. Андриканиса освободили по болезни и сослали сперва в Тамбовскую область, а потом и за границу. Рыков пробыл в Таганской тюрьме дольше всех. Свои полномочия в деле Шмитов он передал другому члену Большевистского центра, Виктору Таратуте.

На допросе Рыков держался, по обыкновению, лихо и напористо. Еще будучи гимназистом, он понял, что врать нужно уверенно, без тени смущения. Представителей власти — всех, без исключения — с юности считал врагами. И держался как разведчик, схваченный противником на войне, — все отрицал с непроницаемым и самоуверенным «покерным» лицом. При обыске у Андриканиса нашли около 50 нелегальных брошюр. Рыков, разумеется, оказался осторожнее, у него обнаружили только 25 рублей. И — «ничего предосудительного». Он заявил, что в квартиру Андриканиса явился по личным семейным делам — как к адвокату. И, по-видимому, заранее недурно продумал эту легенду. В известной степени Алексею Ивановичу удалось запутать следователей — и в тюрьме его держали по инерции, без четких доказательств. Просто полицейские (в том числе из донесений секретных агентов) знали, что Рыков играет заметную роль в РСДРП, — и связать его присутствие в этой компании с борьбой за наследство Шмита не составляло труда.

Чтобы легализовать наследство, возникла идея выдать замуж за проверенных партийцев двух сестер Шмита. Одна из них — Екатерина — всерьез была влюблена в Андриканиса и стала его женой не «по приказу» и не фиктивно. Вторая — Елизавета — стала фиктивной женой большевика Александра Игнатьева, а в реальности вскоре сошлась с Таратутой. В итоге Елизавета передала большевикам все свое наследство. Андриканис, судя по большинству источников, неожиданно не пожелал расставаться со всеми деньгами и акциями Шмита — и даже рискнул выйти из партии. Пришлось устраивать третейский суд с участием представителей других социалистических партий (главным образом эсеров). Это благородное собрание принудило упрямого Андриканиса отдать большевикам часть наследства Шмита, которым он на время завладел безраздельно.

Так большая часть денег пресненского фабриканта оказалась в кассе большевистской партии — больше 200 тысяч полновесных рублей. Дело это туманное, запутанное — и Рыков занимался им недолго, но цепко. Кстати, ни он, ни Горький лично ничего за свои старания не заработали. Но это предприятие повысило акции Рыкова в партии. Вскоре после участия в запутанном шмитовском деле Алексей Иванович по специальному вызову Ленина направился в Париж.

4. Встреча на Мари-Роз

Уже больше десяти лет продолжалась авантюрная жизнь подпольщика — поездки по России, наведение мостов с партийными комитетами, тюрьмы, ссылки и побеги, наконец, запоминающиеся вылазки в Европу — к соратникам-эмигрантам, на съезды и не только. Рыков жил в Берлине, когда активизировалась его переписка с «парижанином» Лениным, который интересовался переговорами с меньшевиками, а заодно доверительно рассказывал «товарищу Власову» о кознях бундовцев, выстраивал хитрые схемы. Ульянов то радовался реакции Рыкова, то тревожился, что Алексей Иванович может впасть в ренегатство, но неизменно начинал письма с дружеского «Дорогой Власов!». Рыков, бивший наотмашь «впередовцев» на заседаниях редакции «Пролетария», в Берлине стал относиться к ним терпимее, либеральнее. В Германии он много общался с меньшевиками — и не почувствовал особенных противоречий между ними и Богдановым со товарищи. В Рыкове снова проснулся примиренец. Отзовисты не выступают напрямую против большевиков — зачем же ставить на них крест? Не впадаем ли мы в инквизиторский дух? Ленин не мог согласиться с таким поворотом мысли — и в эмоциональной манере попытался «открыть глаза» молодому соратнику: «Ваша основная ошибка — что Вы верите словам и закрываете глаза на дела». Рыков писал об организационном бессилии «фракционеров», убеждал Ленина, что они безопасны. Безуспешно. Ильич нервничал и разоблачал противников со страстью — и, между прочим, приводил доводы вполне практического характера: «Впередовцы очень сильны. У них есть школа = конференция = агентура. У нас (и у ЦК) ее нет. У них есть деньги — до 80 000 руб. Что же, они отдадут их вам?? Неужели вы так наивны??»[41] Старик бушевал. При этом на тревоги Рыкова, боявшегося окончательного раскола партии, он отвечал резонным: «Будем сильны — все к нам потянутся». Ленин вооружал Алексея Ивановича аргументами против «впередовцев». Советовал напирать на то, что многие рабочие, которым близки радикальные идеи Богданова и Луначарского, все-таки выступают за участие партии в выборах и не поддерживают «отзовизм». Парировать этот тезис противникам было непросто.

В одном из писем к Рыкову Ленин обмолвился, что в Россию с важной миссией можно послать «жену Пятницы — она легальная». Возможно, именно тогда Алексей Иванович впервые узнал об этой женщине — Нине Семеновне Пятницкой, Ниночке. По крайней мере, позже, став супругами, Рыковы ностальгически вспоминали об этом ленинском письме.

Вопросов накопилось много. Алексей Иванович несколько запутался в обстоятельствах борьбы с разнообразными оппортунистами — и Ульянов ждал «товарища Власова» в своей парижской квартире на улице Мари-Роз, 4, на втором этаже многоквартирного дома. Бывавшая в этом доме Вера Менжинская (сестра будущего председателя ОГПУ СССР) вспоминала: «У Ильичей была маленькая квартира с коридором посередине, по обеим сторонам которого были расположены комнаты. В центре квартиры находилась кухня, где Надежда Константиновна и ее мать сами готовили, мыли и убирали посуду… Одна комната считалась общей. Ильичи в этой квартире не только сами жили и работали. Здесь устраивались собрания, иногда останавливались приезжие. В общей комнате почти не было мебели, были только кипы газет. Комната Надежды Константиновны была тоже почти совершенно без мебели — кровать, стол и стул, немного книг на этажерке»[42]. Там и располагался парижский штаб большевиков.

Надежда Крупская. 1898 год [РГАСПИ. Ф. 395. Оп. 2. Д. 13а]

Мари-Роз — улочка, по парижским меркам, тихая, полупустая. Отсюда Ильичи любили ходить на окраину Парижа, в рабочие предместья. По воспоминаниям Крупской, Ульянов любил «ходить в театр на окраины города, наблюдать рабочую толпу. Помню, мы ходили раз смотреть пьесу, описывающую истязания штрафных солдат в Марокко». Конечно, воспоминания жены вождя заведомо идилличны, но бесспорно, что Ленин, ведя в основном кабинетный образ жизни, нуждался в объективных знаниях о мире и, прежде всего, о пролетариате, о котором часто писал. Вот он и приглядывался к французским рабочим, отвлекаясь от публицистических занятий.

На улице Мари-Роз Ленин прожил дольше, чем где-либо в эмиграции. И Рыкову, вечному скитальцу по чужим углам, там сразу понравилось. Хотя начался его визит с анекдотического казуса.

Большевик Осип Аронович Пятницкий с женой Ниной Семеновной Маршак жили в то лето с Ильичами. В июне 1911 года в Париже стояла утомительная жара — и Рыков, запыхавшись, насилу нашел улицу Мари-Роз и позвонил в условленную квартиру. Выглядел он несколько театрально. Аккуратно постриженная бородка казалась наклеенной: у нее появился иной оттенок, чем у рыковской шевелюры и усов. Ленин увлеченно сражался с Пятницким в шахматы, дверь открыла Нина Семеновна — дама, привыкшая к осторожности, к постоянной конспирации. «Товарищ Власов» с его странной бороденкой показался ей крайне подозрительным — вылитый шпик! Ленин, с улыбкой встретивший Рыкова, по глазам Нины все понял и расхохотался, а потом весь вечер смеялся над ее подозрительностью.

Рыков не отставал. Тоже играл с Лениным и с Пятницким в шахматы и, может быть, впервые узнал, что такое дружеское расположение Старика. Подружился он и с Ниной Семеновной. Именно подружился — об их будущем романе и женитьбе он в те часы и не думал, оглоушенный парижскими впечатлениями.

Обстановка в парижском доме Ильичей установилась насмешливая, ироническая — и Рыкову это, разумеется, нравилось. Наверное, иначе в эмиграции, в далеком изгнании, трудно было бы сохранить самообладание и веру в свое дело. Квартира мало напоминала революционный штаб. Подшучивал над соратниками Ульянов. Умело острил Пятницкий. Не отставали от мужчин и дамы — как заметил Рыков, достаточно смешливые. «Товарищ Власов» легко подстроился к этому стилю общения. О России, о своих мытарствах он рассказывал в комическом ключе. Излюбленная тема разговоров за чашкой чаю — аресты, ссылки, все, что связано с жандармами и слежкой. Ведь на этой почве у всех революционеров возникали байки, смешные случаи, которыми они любили перебрасываться. Не все же рассуждать о марксизме да о замысловатых партийных делах? И все-таки Рыкова, конечно, расспрашивали о России. Он делился со старыми и новыми товарищами и скепсисом, и надеждами. Оптимистические нотки были связаны с тем, что после столыпинского разгрома революционное движение в России все-таки не погибло. Стало тише, но подспудно проявлялись новые волны будущей бури. Развивалась промышленность, приумножался пролетариат — правда, не так быстро, как хотелось бы большевикам и их заклятым врагам — купцам-промышленникам. На всех неблагонадежных полиции не хватало. Черносотенцев — тоже. Так что марксистов за время отсутствия товарища Ульянова в России меньше не стало. А грусть вызывало у Рыкова другое явление: многие соратники, на которых он надеялся, уходили в частную жизнь, начинали служить, работать, а для революции становились потерянными людьми. Судьба профессионального революционера привлекала немногих — серьезного материального достатка она не давала, блестящих перспектив вроде бы тоже. Слава? Вот уж ее у вечных конспираторов точно не было. Разве что уважение среди себе подобных, в своем «ордене меченосцев», в то время больше напоминавшем небольшую секту. Внутри этой замкнутой, отгородившейся от официальной России системы практиковалась взаимовыручка, дружба. Они не случайно называли себя товарищами — вопреки повсеместным и общепринятым «дамам и господам». Именно поэтому в подпольной среде так жестко относились к провокаторам, тайно сотрудничавшим с охранкой. Их разоблачение и устранение поддерживали даже самые мягкие натуры. Как сказано совсем по другому поводу, в более поздней песне про более раннее время, «Поднявший меч на наш союз достоин будет худшей кары».

Из Парижа он отправил письмо Фаине — письмо зашифрованное, подписанное женским именем: «Жива, здорова, живу в Париже. По музеям еще не бегала, даже не переходила через Сену на Большие бульвары. Попала сразу к друзьям и знакомым и бегаю по русским вечеринкам. Крепко тебя целую и жму руку». Аля, Алексей — мудреной конспирацией Рыков себя не утруждал. А друзья и знакомые — это, конечно, жители квартирки на улице Мари-Роз.

В конце мая в Париже открылось совещание членов ЦК РСДРП, которое началось с обсуждения «рыковского вопроса». Дело в том, что меньшевик Борис Горев попытался отстранить Рыкова от пленума: мол, в настоящее время он не работает ни в одной партийной организации. Ленин потребовал специальной резолюцией подтвердить «бесспорные права» Рыкова на участие в совещании ЦК с решающим голосом. На совещании было решено готовиться к выборам в IV Государственную думу. Кроме того, члены ЦК приняли резолюцию о созыве партийной конференции в течение четырех месяцев. Для координации издательской работы, распространения литературы и связи зарубежных партийных центров с российскими комитетами члены ЦК избрали Заграничную техническую (позже ее называли организационной) комиссию из пяти человек, секретарем которой до возвращения в Россию стал Рыков.

Но деятельность, которую развернул Алексей Иванович вскоре после этого, Ленина не устраивала. Он ездил в Женеву, снова вел переговоры с Плехановым, пытаясь предотвратить окончательный раскол партии. Предложил создать Русскую организационную комиссию для подготовки нового форума, который мог бы стать по-настоящему объединительным. Некоторые партийные комитеты России поддержали эту идею. «После этого, поссорившись с Лениным, я поехал в Россию сам устраивать проектированный центр», — вспоминал Рыков.

5. Пинежский репортер

Из Франции Рыков прибыл на московский Александровский (в наше время — Белорусский) вокзал, прилично выспавшись в дороге. По-видимому, уже в поезде за ним следили, а на перроне — поджидали шпики. Провели несколько сотен метров по московской улице — и сдали полиции. При обыске у него обнаружили документы на имя екатеринославского мещанина Михаила Тарасова и список городов, которые Рыков собирался задействовать в подготовке конференции. Церемониться с революционером не стали. Арест, девять месяцев тюрьмы и ссылка в живописную заснеженную Пинегу, где он наконец-то увиделся с сестрой. Тогда казалось, что так будет продолжаться вечно — конспирация, аресты, ссылки. Но Рыков сохранял оптимизм. Верил, что российское море еще взбаламутится. Не зря же Максим Горький пророчил: «Буря, скоро грянет буря». Правда, мало кто верил, что буря завершится победой большевиков и строителей социализма. На их век вполне хватило бы и буржуазной революции, а в буржуазных условиях действовать в России будет гораздо сподручнее, чем при самодержавии. Так рассуждалось в 1911 году, когда революционное движение в России снова поднималось, оправившись после столыпинских ударов.

Продолжалась транзитная бродяжья жизнь, на которую Алексей Иванович иногда жаловался, но и привык к ней основательно. «Не успел я сесть на студенческую скамью, как попал в каталажку. С тех пор прошло двенадцать лет, но из них я около пяти с половиной лет в этой каталажке прожил. Кроме того, три раза путешествовал этапом в ссылку, которой тоже посвятил три года своей жизни. В короткие просветы „свободы“ передо мной, как в кинематографе, мелькали села, города, люди и события, и я все время куда-то устремляюсь на извозчиках, лошадях, пароходах. Не было квартиры, на которой я прожил бы более двух месяцев»[43], — рассуждал Рыков и нисколько не преувеличивал. Схожая ситуация складывалась и у Фаины, которая провела в пинежской деревушке не один год.

В Пинеге Алексей Иванович с привычным упрямством возобновил работу местного комитета ссыльных большевиков, который сам же и создал до прошлого побега, но кроме того, и пытался подрабатывать. Устроился корреспондентом в «паршивую газетенку „Архангельск“» (так он сам называл это издание). Получал полторы копейки за строчку, но брали его корреспонденции нечасто: достойных внимания событий в Пинеге почти не происходило. Рыков иронизировал: «К моему несчастью, ни краж, ни грабежей здесь нет, и писать совсем не о чем»[44]. Редактировал газету «какой-то кадет», Рыков презирал его, а редактор немилосердно вычеркивал из его статеек все живое. Но литературные упражнения Алексею Ивановичу пригодились: в революционной среде ценились «теоретики» — люди, умевшие писать, по сути — публицисты, развивавшие и препарировавшие идеи Маркса, внося в них нечто свежее. А для этого журналистские способности просто необходимы. Рыков в этом смысле не выделялся и никогда не считался крупным литератором, но пинежская работа отточила его перо. Он научился письменно излагать свои идеи не только в шутливых личных корреспонденциях, но и в статьях, предназначенных для сотен читателей — включая самых неквалифицированных, ничего не понимающих. Он научился «разжевывать» свои мысли, а это умение остро пригодится ему после 1917 года. Выдающимся «пропагандистом и агитатором» он не стал, не имел обыкновения высказываться в прессе по каждому поводу, но изредка писал или надиктовывал (в основном на экономические темы), и у него получалась вполне профессиональная публицистика.

Что можно было рассказать о Пинеге начинающему журналисту? В этот уездный городок часто ссылали политических. Там побывали и молодой Климент Ворошилов, и Александр Серафимович — будущий классик советской литературы. В Пинеге шла торговля лесом, налаживались речные перевозки, сколачивались немалые капиталы. Быть может, именно там Рыков впервые всерьез стал изучать деловую, хозяйственную жизнь — чтобы было о чем писать.

Освобождение из ссылки ему принесла амнистия, которую объявили к 300-летию династии Романовых. Дату эту отмечали широко, несколько лет. И злейших врагов царизма освободили в честь царского юбилея. Он переехал в Москву, которая сильно изменилась после революционных событий. Изменился и образ жизни вечного «профессионального революционера».

В тот год он повторил пушкинское: «Участь моя решена, я женюсь». В 1913 году Нина Семеновна Пятницкая стала сотрудницей Политического Красного Креста, созданного в 1912 году во главе с Верой Фигнер и Екатериной Пешковой при энергичном участии Максима Горького — для оказания посильной помощи политзаключенным и ссыльным. Это была вполне легальная организация. Тогда же они с Алексеем Ивановичем стали супругами.

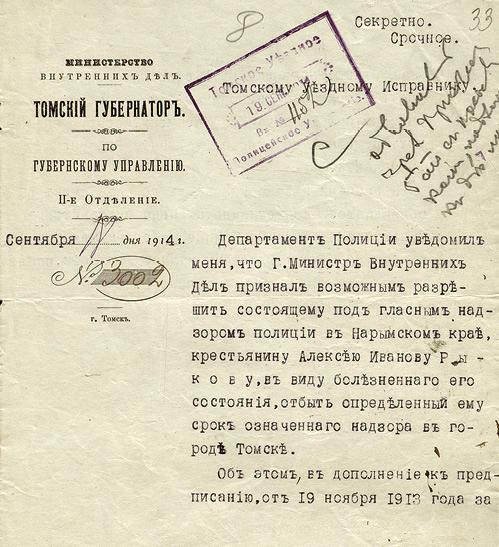

Предписание губернатора Томской губернии уездному исправнику о направлении Рыкова в Нарымский край под гласный надзор полиции. 19 ноября 1913 года [РГАСПИ. Ф. 669. Оп. 1. Д. 27. Л. 8–8 об]

Ее брат — инженер и революционер Филипп Семенович Маршак — приходился двоюродным братом более известному Маршаку, Самуилу Яковлевичу, который всю жизнь интересовался судьбой Рыкова и его родственников. Об этом мы знаем из воспоминаний их родственника Михаила Филипповича Маршака, более известного под литературным псевдонимом Шатров. Известный драматург, создавший на сцене второй половины XX века политический театр, посвященный Ленину и его соратникам, был сыном Филиппа Семеновича, соответственно, родным племянником Рыкова. Любопытно, что ни в одной из своих пьес он не сделал дядьку главным героем. В последние годы он жил в том же Доме на набережной, в котором до ареста проживали Рыковы… Это был своеобразный жизненный реванш. Тянуло их — подранков классовой и политической борьбы — в этот серый трагический дом с не самыми комфортабельными квартирами.

Но вернемся в 1913 год. Над грандиозными монархическими празднествами Рыков посмеивался, но и революционное подполье после нескольких лет разлуки его разочаровало. Усугубились прежние болезни! Как быстро остепенились и выдохлись многие недавние молодые «борцы за революцию». Многие из них, женившись, напрочь забывали о партийных обязанностях. Рыков не сомневался, что это и есть «мещанство», которое так ненавидел Горький. К таким дезертирам Алексей Иванович, после тюрем и ссылок, относился с недоброй насмешливостью. В 1905 году они стремились в бой, а теперь «приличный домашний очаг» для многих стал важнее политических идеалов. Сам Рыков к чинной семейной жизни не стремился и в жены выбрал единомышленницу, которая отлично понимала, что такое быть супругой нелегала. Следили за ним неотступно, а Рыков, конечно, сразу окунулся в партийную жизнь — и в октябре 1913 года его снова арестовали. На этот раз наказание вышло куда строже прежних — ссылка в Томскую губернию, в Нарымский край, в Колпашево, под гласным надзором полиции.

Из полицейского департамента направилось письмо томскому губернатору: «Рыков является наиболее активным представителем московской организации РСДРП. После отбытия административной высылки в Арханг. губ. Рыков прибыл летом в Москву и стал усиленно восстанавливать связи с фабрично-заводскими рабочими… Ранее Рыков был неоднократно задерживаем на нелегальных собраниях рабочих, в том числе на собраниях боевой дружины МК. Он занимался все время революционной деятельностью под чужим видом, под чужим именем»[45]. Так и впрямь обстояли дела: у царской власти, возможно, не было более упрямого противника, чем Рыков, с юности почти не выныривавший из подполья. Да, он не занимался террором, но к вооруженной борьбе рабочих отрядов в 1905–1906 годах был причастен.

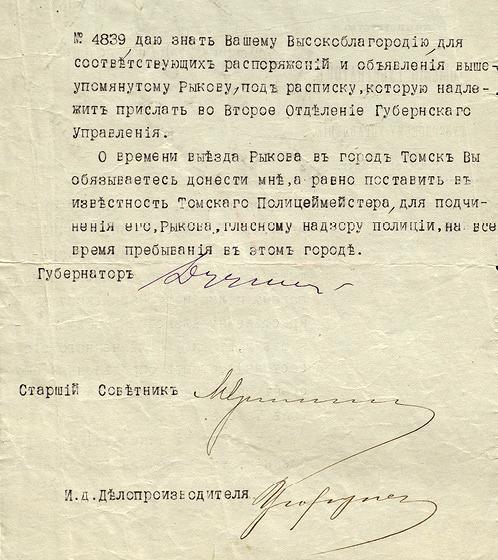

Донесение пристава 5-го стана Томского уезда уездному исправнику о побеге административно-ссыльного Рыкова из Нарыма. 21 сентября 1914 года [РГАСПИ. Ф. 669. Оп. 1. Д. 27. Л. 35]

Путь до нового места ссылки был настоящим хождением по мукам. Рыков откровенно писал жене: «Конвой от Пензы дрался и избил нескольких арестантов. Мою руку несколько раз сковывали с рукой соседа. В скованном виде я промаршировал верст пять в Самаре»[46]. Он не жаловался, но, как мы видим, и не боялся ее травмировать. Потом — сто человек в тесной камере без нар, нашествие вшей — и, наконец, изба в простуженном краю. Считалось, что из Нарымского края бежать невозможно. Но полиция узнала, что большевики замышляют побег Рыкова, что для него уже подготовлен паспорт на имя некоего Василия Владимировича Зиновьева. И все-таки товарищу Алексею удалось бежать.

Заявление Рыкова Томскому уездному исправнику о выдаче ему довольствия. 2 декабря 1913 года [РГАСПИ. Ф. 669. Оп. 1. Д. 27. Л. 14]

Две тысячи верст от прошел по тайге и болотам. Голодал, болел, но добрался до Самары. Там его и схватили, чтобы оперативно вернуть в тот же суровый Нарым. В той ссылке он организовывал протестные демонстрации, в том числе антивоенные. Ведь началась Первая империалистическая… Рыков вполне разделял отношение Ленина и большинства однопартийцев к «империалистической войне». Однажды при обыске в его комнате нашли оружие — и Рыкову пришлось некоторое время провести в томской тюрьме. Он ослаб, постоянно кашлял, по существу — надорвал здоровье. Его спасла Нина. Ей стоило немалых усилий добиться разрешения на поселение вместе с мужем. В середине 1915 года она приехала в Нарым — и там, в спартанской обстановке, у Рыковых наступил второй медовый месяц. Он уговорил Нину уехать на «большую землю», когда очевидна стала ее беременность. Они расставались, четко осознавая, что новой встречи может и не быть…

22 августа 1916 года, в Ростове-на-Дону, родилась Наташа — единственная дочь Рыковых. Кто тогда мог предсказать, что через полгода рухнет Российская империя и у «отверженных» начнется вторая жизнь? А пока он выхлопотал себе небольшое послабление: из-за нездоровья губернатор позволил сменить Рыкову место ссылки — с Нарымской на Астраханскую губернию. Его должны были доставить «по этапу» в городок Енотаевск. Там легче устроиться с семьей, с дочерью… Исполнить это решение царская власть не успела: Рыкова освободила Февральская революция. Его последняя зима в Нарыме выдалась самой морозной. Рыков возвращался в Москву с холода — как свободный гражданин и партиец вполне легальной РСДРП(б). Впервые за два десятилетия он не чувствовал себя подпольщиком. Так завершалась первая жизнь Рыкова: на него нахлынул дух ранней московской весны после нарымской стужи.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ