ГЛАВА VII ВИЗАНТИЙСКАЯ АРМИЯ В БОЮ

1. ФАКТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ПОБЕДЫ

«[Τοὺ στρατηγοῦ]… πασῆ μηχανῆ καὶ προθέσει και ἀγρύπνῳ ἐπιμελεία προσήκει σπουδάζειν καὶ ἀγωνίζεσθαι τας τῶν Ῥωμαίων χώρας διαφυλάττειν τῇ τῶν πολεμίων ἐπιδρομῇ ἀσινεῖ καὶ ἀνεπηρεάστους»

(«Военачальникам… надлежит всеми средствами, способами и неусыпным радением стремиться добиваться того, чтобы сохранить владения ромеев невредимыми и защищенными от нападений врагов»)

(Velit., I, 1).

Ресурсы. Критериями оценки военного потенциала Империи могут служить ее геополитического положение, институциональные и снабженческие возможности, а также природа ресурсов, находившихся в руках правительства. Сами византийские императоры рекомендовали своим преемникам хорошо знать возможности и состояние провинций, поскольку без этих знаний невозможно было оценить средства, которыми располагало государство, чтобы сопротивляться иноземному вторжению. «Иди в ту страну, которая подчинена тебе и в ее провинции… и ты поймешь возможности каждой провинции, крепости и сельской местности; ты узнаешь, как они расположены, от каких несчастий страдают, и какие получают блага…» (Kek., 88, 15–20)[1399].

На протяжении большей части существования Византийской империи ее владения были ограничены Малой Азией, Балканским полуостровом, островами Эгейского моря, а также Критом и Кипром. Кроме этих территорий под властью империи в разное время находились постоянно сокращавшиеся области в Северной и Южной Италии, Сицилия, Сардиния, Балеарские острова и, временно завоеванные в X–XI вв. части Северной и Западной Сирии и Ливан[1400].

Основная часть наследия Юстиниана I была утрачена Византией в течение VII в. Наиболее ощутимой для Империи была потеря Египта, который был главным источником снабжения столицы зерном. На основе данных, приводимых рядом позднеримских источников для восточной части Империи, было подсчитано, что Египет давал примерно 1/3 дохода в деньгах и натуре, который власти получали от префектур Восток и Иллирик[1401]. В то же время диоцез Восток, который также оказался утерян Византией, предоставлял примерно 50 % зерна, которое шло на нужды армии[1402]. Несмотря на определенные различия в экономической структуре обоих регионов, эти подсчеты дают общее представление об относительной экономической значимости этих областей.

В позднеримский период большая часть государственного дохода, не считая Египет, шла из богатых провинций Сирии, Месопотамии, Евфратской провинции, Осроены, Финикии, Палестины и Киликии, потерянных в 40-е гг. VIII в. и лишь частично отвоеванных в X в.[1403] С потерей Египта и других восточных провинций, равно как и с утратой эффективного контроля над всем Балканским полуостровом, за исключением его южного морского побережья, что также произошло в конце VI в. первой половине VII в., общий доход Византийского государства составлял лишь небольшую часть доходов Империи в VI столетии. Некоторые данные дают основание предположить, что доходы византийских императоров не превышали 1/4 от прежнего количества[1404].

Понесенные людские и материальные потери стали, одним из важнейших факторов, приведших к радикальной трансформации римских государственных институтов. Оставшиеся территории и их военный потенциал были теперь основой для определения материальных и стратегических возможностей, на которые отныне могло рассчитывать византийское правительство[1405].

В этих условиях оборона малоазийских и балканских провинций приобретает принципиальное значение. Поскольку Империя превращается в осажденный лагерь, то для византийского военного командования вопрос, насколько быстро оно сможет перебросить имеющиеся в его распоряжении силы для отражения неприятельской агрессии начинает играть немаловажную роль.

Дороги. Одним из общепризнанных достижений римской цивилизации в I в. до н. э. — II в. н. э. было сооружение больших магистральных дорог, пригодных для быстрого передвижения людей и грузов из внутренних провинций к границам и менее значительных коммуникаций, «горизонтально» соединяющих различные регионы Империи друг с другом и с основными политическими центрами. В конце III в. эта система расширилась за счет строительства дорог в некоторых пограничных регионах, которые соединяли военные базы и форты с их источниками снабжения и облегчали передвижение больших и малых военных отрядов, посланных для отражения внешней угрозы.

Константин Багрянородный описывая походы византийских императоров, уделяет большое внимание тем негативным переменам, которые происходят в системе путей сообщения в период с конца IV по VII в.[1406] Именно с этого времени начинается общий упадок стандартов многих, если не большинства, главных общественных дорог[1407]. Причины этого до сих пор остаются неясными. Возможно одной из них было изменение приоритетов в размещении ресурсов и нежелание части провинциальных городов выделять необходимые денежные средства. Уже в Кодексе Феодосия в законах конца IV в. и начала V в. выражается сожаление о плохом состоянии многих дорог (CTh., XV, 3, 4)[1408]. Малх, историк V в., замечает, что западные части Эгнатиевой дороги (Via Egnatia) главной магистрали, ведущей из Константинополя на запад к адриатическому побережью, — были в таком плачевном состоянии, что путешественники едва могли по ним передвигаться (Malch., Fr., § 18)[1409]. Прокопий утверждает, что в дождливую погоду эта дорога была практически непроходима (Procop., Aedif., IV, 8, 5). В конце VI в. военачальник Коментиол был вынужден положиться на местного проводника, чтобы найти военную дорогу, ведущую на юг от Дунайской равнины через «Ворота Траяна» (Theoph. Sim., VIII, 4, 3–8). В начале VII в. достаточно короткий путь от Дрициперы во Фракии до Доростола на Дунае занял у армии примерно 20 дней (Theoph. Sim., V, 6, 5). Тем не менее этот маршрут был хорошо известен и постоянно использовался в византийское время.

Трансформация роли городских центров в ранневизантийский период должна была иметь не менее драматические последствия для поддержания провинциальной дорожной системы. Перемены, вызванные постоянным опустошением и набегами варваров на Балканах, начавшимися в конце VI в., и аналогичными набегами в Анатолии, начиная с середины VII в., привели к почти полному развалу позднеримской дорожной сети, поскольку именно местные власти несли основную ответственность за поддержание дорог на вверенных им территориях[1410].

Перемены в положении римской дорожной сети, вероятно, отчасти отражают способность или неспособность армии обеспечить необходимый уровень инженерного дела. Данные о других сторонах позднеримского инженерного дела и технического прогресса вполне подтверждают общее представление об упадке высоких технологий, связанных с военной техникой. Примером этому может служить переход от торсионных метательных машин, требующих достаточно сложных конструкторских решений и высококвалифицированных ремесленников, к технике, основанной на применении натяжных механизмов.

Сведения о контроле за состоянием дорог и их ремонте, предпринятых государством, касаются только областей прилегающих к немногим крупнейшим городам, таким как Константинополь. Большинство этих сведений датируются VI в. и связаны со строительными проектами императора Юстиниана I. Прокопий сообщает о попытках восстановления участка Эгнатиевой дороги между Константинополем и Регием, а также дороги, из Вифинии во Фригию. То же самое относится и к дороге от Антиохии в Сирии, ведущей на север через горы в малоазийскую Киликию, которая, как сообщает Прокопий, была опасной даже в самые лучшие времена. Прокопий также сообщает, хотя его обзор вызывает немало вопросов[1411] и его сообщения не всегда отличаются достоверностью, что Юстиниан починил или построил несколько мостов: мосты через реки Сангарий и Дракон в Вифинии или мост через Сиберис в Галатии (Ргосор., Aedif., IV, 8, 4–9; V, 2, 12–14; 3, 4–6, 8 — 10, 12–15; 4, 1–4; 5, 1–7). Надпись из Сердики (Софии), датируемая 580 г., сообщает о ремонте акведука, произведенном под началом некоего Юлиана, имевшего ранг кандидата (candidatus). Большое число местных надписей V и VI вв. со всей Империи показывает, что такого рода работы проводились достаточно регулярно. Именно так обстояли дела в Константинополе, где императоры часто тратили весьма значительные средства на поддержание оборонительных сооружений, цистерн, акведуков и т. п.[1412] Напротив, после VI в. у нас нет никаких сведений о централизованном строительстве дорог или поддержании их состояния в провинциях, за исключением чисто эпизодических ситуаций.

Конечно, какие-то работы по поддержанию состояния дорог имели место, а некоторые мосты были реконструированы. Отдельные мосты дожили до средневизантийского периода, и историки сообщают о существовании моста в Зомпосе через Сангар даже в XI в. и начале XII в. (Attal., 145, 20; Bryenn., II, 14; An., Alex., XV, 4).

Византийские правовые источники прямо свидетельствуют о том, что поддержание состояния дорог и мостов осуществлялось посредством принудительных обязанностей, которые налагались на местные общины военными или провинциальными властями и были санкционированы центральным правительством (CJ, I, 2, 5; Just Nov., 131, 5; в X в.: Bas, V, 1,4; V, 3, 6). Несомненно, что повинности, обязывавшие местное население следить за состоянием мостов и дорог, существовавшие в IV–VI вв., сохранялись и в более поздний период. Однако сведения об этом крайне скудны.

Не все дороги строились по единому стандарту, и далеко не все они строились ради одной и той же цели. Византийские источники часто проводят различие между дорогами широкими, узкими и тропами, между дорогами мощеными и немощеными и, наконец, между дорогами, пригодными для повозок или перевозочных средств, и остальными. В трактате «О боевом сопровождении» делается четкое различие между «общественными дорогами», которые, хотя бы нерегулярно, поддерживались местной администрацией посредством повинности, наложенной на местные общины, и тропами и колеями более низкого уровня (Velit., II, 1–2). Дороги, имевшие стратегическое значение для государства, обычно поддерживались более регулярно, чем остальные, однако большая часть этих дорог, включая основные магистрали, были всего лишь обычными трактами, и даже если раньше они были мощеными, то к VIII–IX вв. находились уже довольно жалком состоянии. В 877 г. Василий I был вынужден класть фашины и бревна на дороге, ведущей из Кукусса, с целью сделать ее более проходимой, а немногим позже он вел свою армию через горные перевалы в пешем порядке, поскольку тракт, по которому он следовал, был узким и непроходимым (Th., Cont., 280, 13–14)[1413]. Прибрежная дорога от Лопадия до Адрамиттия, по которой шла большая часть французской армии во время Второго крестового похода, настолько пришла в упадок и была столь неухоженной, что многие отряды сошли с нее и потому оторвались от основных сил[1414].

Естественно, что сезонные колебания погоды оказывали гораздо более сильное воздействие на обычные дороги, нежели на хорошо вымощенные магистрали, а мобильность крупных византийских армий очень сильно зависела от этого фактора. Как показал поход Мануила I, завершившийся битвой при Микрокефале в 1176 г., во время летней кампании можно было легко и быстро передвигаться при помощи колесного транспорта по широким дорогам даже в гористой местности. Напротив, зимой и в периоды дождей бездорожье становилось подлинным бедствием[1415]. Поэтому зимние кампании были гораздо менее мобильными, что, однако, временами повышало их эффективность, поскольку они оказывались неожиданными для противника. Михаил Пселл сообщает о том, что Василий II стремился не зависеть от времени года, что отчасти объясняет его военные успехи. Все военные трактаты обычно содержат хотя бы самые общие советы относительно сезонных кампаний и предосторожностей, которые следует соблюдать в то или иное время года (Psell., I, 32; NOT, § 63, 1)[1416]. Это было связано не только с состоянием дорог, но и с проблемой снабжения армии. Арабские географы IX–X вв. советуют, например, во время зимнего похода оставаться на византийской территории не более 20 дней по причине нехватки фуражам[1417].

В военных трактатах и исторических сочинениях постоянно подчеркивается потребность в хороших и надежных разведчиках и проводниках, хорошо знающих местность. Это служит наглядным свидетельством того, насколько важную роль играли пути сообщения в судьбе любого военного предприятиям[1418].

Низкое качество дорог привело к тому, что армии больше полагались на вьючных животных, нежели на колесный транспорт[1419]. Правительство Поздней Римской империи выработало строгие правила относительно размеров и характера грузов и использования колесного транспорта в государственной транспортной системе, которая делилась на две категории. Медленным транспортом считались повозки, запряженные быками, и аналогичные по тяжести транспортные средства, быстрым — легкие повозки, лошади и мулы. Некоторые из этих правил продолжали существовать и в Византии, однако, если быстрый транспорт, несомненно, сохранялся на протяжении византийского периода истории, медленный либо исчез вообще, либо потерял свое независимое значение[1420].

С середины VII в. в Византии получает развитие четко обозначенная система стратегических военных коммуникаций, вдоль которых устанавливались общегосударственные и провинциальные военные стоянки. Это было ответом Империи на создавшуюся регионах стратегическую ситуацию[1421].

Старые римские дороги использовались до тех пор, пока из-за неровностей и наличия ям они стали непроходимыми даже для солдат и вьючных животных. Поскольку, как мы уже заметили, их поддержание носило крайне нерегулярный характер, многие из них уже мало отличались от троп и проселочных дорог, и были совершенно неприспособленны для любого колесного транспорта[1422].

В сообщениях о военных кампаниях византийцев на Балканах упоминаются четыре крупных артерии[1423]. Самая известная из них — Эгнатиева дорога, ведущая из Константинополя. Она проходила через Гераклею во Фракии и прибрежную равнину к югу от Родопских гор к Фесаллонике и далее, через Эдессу, Битолу, Ахриду (Охрид) и Эльбасан, выходила к Адриатическому побережью через горную область Диррахия (Дуррес). Вторая дорога находилась к северу от Фессалоники и проходила по Родопским горам через долину Аксия (Вардара) и перевал Демир Капийя (с альтернативным изгибом вокруг этого дефиле, ведущим через другой перевал, известный византийцам как Клейдион — «ключ»). Далее через Стоби и Скопию (Скопье) эта дорога вела к Нанесу, где и заканчивалась; Нанес был ключевым пунктом, от которого отходили многочисленные дороги: в Македонию и Грецию — на юг, к Адриатическому побережью на запад, на юго-восток — во Фракию и к Константинополю и на север — к Дунаю. Третья магистральная артерия начиналась в Константинополе и шла через Фракию к Адрианополю (Эдирне), а затем, вдоль течения реки Марица, к Филиппополю (Пловдив). К северу от Филиппополя дорога проходила через перевал Сукки, который охранялся на его северном выходе так называемыми «Воротами Траяна», прегражденными стеной и двумя укреплениями, а затем вела через перевал Вакарель к Сердике (София) и далее через горы и ряд перевалов в долину Нисавы — к Нанесу. От Наисса она имела свое продолжение по долине Моравы до Виминака, а оттуда вдоль Дуная — к Сингидуну (Белград). Это была важнейшая военная дорога, снабженная рядом ответвлений на восток и на запад и дающая доступ к южной части Дунайской равнины, к горам Гем и прибрежной низменности Черного моря, равно как и к долинам западной Моравы, Ибара и Дрина. Не меньшее значение имела четвертая дорога, ведущая на север от Константинополя к Анхиалу (Поморье), Месембрии (Несебар) и Одессу (Варна). Она шла параллельно Черноморскому побережью и заканчивалась в устье Дуная. Параллельная ей внутренняя дорога проходила через Адрианополь, через хребет Средня Гора и далее — через Шипкинский перевал и собственно Балканские горы к Никополю (Велико Тырново) и далее — к Нове (Систов) на берегу Дуная. Эти дороги проходили иногда через весьма узкие, а временами и высокогорные проходы, которые без труда могли быть блокированы обороняющимися силами, представляя в этом плане идеальную позицию для защиты[1424].

В Анатолии на основе античной системы путей сообщения в византийское время возникает большое число крупных военных дорог, сохранение которых имело особое значение для интересов государства. Первая из новых дорог, начинаясь от Хрисополя (напротив Константинополя) вела через Никомедию и Никею к главной военной базе армии, находящейся в Малагине, а затем — в Дорилей. Отсюда дорога разделялась: западный путь проходил через Котиэй, а восточный — через Аморий, вплоть до Акроина, а отсюда — продолжался на северо-восток в Иконий, на юг и юго-запад через Синнаду в Колоссы (Хоны). На восточном ответвлении существовали две возможности поворота на юг: западный путь шел через Котиэй, а восточный — через Аморий на Акроин и далее — либо на юго-восток на Иконий, либо на юг и юго-запад через Синнаду в Колоссы (Хоны). Вдоль этой последней дороги имеются две возможности поворота на юг — вплоть до Кибиры и, наконец, через горы — к побережью Атталии или еще дальше на запад — к Мире. Кроме того, дорога из Хон вела на запад через Лаодикею и Траллы к Эфесу, находящемуся на побережье Эгейского моря. Из Икония дорога разветвлялась на восток в Архелаиду, а затем — на юг, до Тианы, и далее — до Цезареи или опять-таки на юг от Икония через Саватру на Тебасу, Кибистру (Гераклею), Лулон, Подан и ущелье Цакит. Дорога, ведущая на юг от Цезареи, в конечном счете соединялась с той же самой дорогой, через Тиану в районе Лулона. Далее они сходились через два прохода к югу от Подана (византийцы называли их Мавриан и Каридион) и различными путями вели к Киликийским воротам (Кюлек Богази) в дефиле реки Есилолук и далее — на равнину, чтобы затем продолжаться до Тарса и Аданы[1425]. Из Кесарии различные дороги вели на Запад по направлению к Анкире: они шли на север в Базилику Терму, а затем — в Табион и далее — на Эвхаиту и на северо-восток, вплоть до Севастии и далее на запад и север до Дазима и Амасии. Группа других дорог связывала Севастию с Камахой, Колонеей и Саталой.

Вторая значительная военная дорога ответвлялась на восток от Дорилея и шла вдоль долины реки Тембрис (совр. Поршук Су) через Трикомию, Горбей, Саниану, а затем — к Тимиос Ставрос и Базилике Терме на север от Харсианон Кастроп через Батис Риакс и Севастию. Отсюда можно было двигаться на юго-запад в Кесарию, на север в Дазим, на восток в Колонею и Саталу и на юго-восток — в Мелитену. Второе ответвление поворачивает на юго-восток в Саниан и через Мокисс и Юстианополь проходит до Цезареи. Примечательно, что эти дороги часто совпадают не с большими выложенными камнем дорогами Римской империи, но с более мелкими (а зачастую и более старыми) дорогами, которые предоставляли больше возможностей для снабжения армии водой, продовольствием и фуражом. Их использование, вероятно, также отражает трудности передвижения по старым, уже в значительной степени разрушившимся мощеным дорогам[1426]. В ряде случаев существовало немалое количество дополнительных путей, причем некоторые из них были пригодны для колесных транспортных средств и были вымощены еще в римские времена, тогда как другие оставались обычными тропами, доступными только для идущих цепочкой воинов и выносливых вьючных животных. Знание подобных дорог было необходимо для проведения успешных военных операций, и мы знаем немало историй, когда благодаря сведениям о них римские армии обходили своих противников с фланга. Именно эта альтернативная дорожная система чаще всего использовалась войсками Византии, действовавшими против мусульман вплоть до XI в.

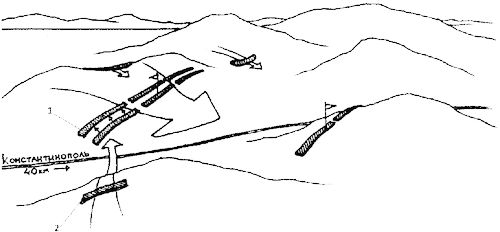

Вдоль дорог был установлен ряд постоянных походных лагерей — аплектонов, предназначенных для поддержки войск, которые сражались либо на южной стороне у Цезареи, либо на северо-восточной, в районе Севастии. Эти лагеря были расположены в Малагне, Дорилее, Каборкине (между Трикомией и Мидейоном), Колонее[1427], Цезарее и Дазиме. Основные трудности, с которыми сталкивались войска, независимо от их численности, заключались в наличие долгих участков дороги, ведущих по безводной и незащищенной местности с одной стороны, и проходящих через горные районы, которые отделяют центральные плато от прибрежных районов, — с другой. Все эти особенности местности оказывали фундаментальное влияние на пути передвижения вражеских войск и, если принять их во внимание, могли быть весьма эффективно использованы против захватчиков. Стратегия армии средневековой Византии во многом определялась данными обстоятельствами.

Существовало несколько основных путей проникновения в Малую Азию из областей Киликии и северной Сирии. К северу от Тарса, в ущелье Есилука дефиле Киликийских ворот вело через горы Тавра к Подвиду. Затем можно было продвигаться на запад, к Лулону, Гераклее и, в конечном счете, на север — к Иконию, или далее на Цезарею либо прямо, либо через Тиану. Вторая дорога вела на север из Германикии (Мараш) к Кукуссу, а затем, через проход Куру Кей, на запад в Цезарею, тогда как еще одна соединяла Адату (к северо-востоку от Германикии) с Мелитеной, проходя через Антитавр у Запетры. Третья начиналась в Мелитене, проходила через ряд проходов и дефиле и вела либо в Цезарею через перевал Гедилли Даг, либо через пограничный перевал Ликанд, либо в Севастию через Куручайскую долину. Ряд более мелких дорог проходил через удобные для обороны ущелья-клисуры. Некоторые из них вели дальше на запад, тогда как другие проходили вдоль восточного участка границы, покрытого арабскими и византийскими крепостями и ставшего ареной многочисленных столкновений. Этот участок проходил от Мопсуэстии (аль-Массиса) до Аназарбы (Айн Зарба), а затем, через ущелье, на Сисион и далее, на север, к Цезарее. Далее на восток шли другие пути, ведущие от Мелитены на восток к Арсамосате (Симсат) и далее — к Хлиату на озере Ван, равно как и на север. Военный трактат X в. о пограничной войне перечисляет несколько регионов, где существовали проходы через горы, посредством которых могли пройти неприятельские армии и которые требовалось хорошо охранять. Аналогичным образом, арабские источники детально описывают те пути, по которым завоеватели могли пересечь горы Тавра и Антитавра (Velit., § 23)[1428].

В последние годы XI в. в результате занятия турками-сельджуками значительной части центрального плато Малой Азии, центр тяжести стратегии Византии в Малой Азии существенно переместился. В период между самым началом XII в. и 60-ми гг. этого столетия возникает новая пограничная зона, расположенная в узком поясе земель, отделявших равнину и прибрежные районы от гор и центрального плато. На западной оконечности этой полосы такие крепости, как Хоны, Хома (Сублейон), Филомелион, Котиэй, Дорилей, Анкира и Кастамон, хорошо известные в 60 — 70-е гг. XI в., становятся передовыми пограничными форпостами. Они были расположены в районах, недавно отвоеванных у турок, и являлись центрами более мелких опорных пунктов и крепостей, которые контролировали основные пути, ведущие из центральных районов Малой Азии в сторону побережья. Хотя большинство из них, а также такие города, как Неокесарея и Гангра, перешли в руки византийцев всего лишь на весьма короткое время, эти форпосты служат показателем относительно успешного наступления с равнины на окраины центрального плато, предпринятого Мануилом I. Аналогичную роль играли такие центры, как Таре и Адана в Киликии и Трапезунд на севере[1429].

2. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

Стратегия Византийской империи. В отличие от современного понимания слова, для военачальников Восточной Римской империи и Византии и их правительств стратегия довольно мало отличалась от тактики. Поэтому средневековые военные трактаты, дающие нам так много информации о военном деле, рассматривают стратегию и тактику как части единого целого. Они обычно используют слово «стратегия» там, где речь идет о структуре и организации ведения войны, искусстве планирования и осуществления конкретных кампаний, принимая во внимание географические и климатические факторы, коммуникации, диспозиции и передвижения военных сил, имеющиеся в распоряжении военачальника. В начальной части «Тактики» императора Льва VI говорится следующее: «Тактика — это знание о передвижениях во время войны: есть два типа подобных передвижений — по суше и по морю. Тактика это искусство построения, вооружения и военных передвижений, а стратегия — это наука о том, как нужно изучать и использовать на практике добродетели военачальников, равно как и наука о стратегемах, т. е. средствах достижения победы. Цель тактики — победить врага при помощи всех возможных планов и действии» (Leo, Tact., I, 1–4; см. также Leo, Tact., XX, 58).

Позднеримские и византийские авторы военных трактатов, и это особенно заметно в подобных сочинениях VI и X вв., имели тщательно разработанный набор теоретических и практических руководств, которые могли быть использованы командованием на поле боя. При этом разумеется, было понимание того обстоятельства, что только при наличии божественного одобрения и поддержки сражение могло завершиться решительной победой (Leo, Tact., XII, 3).

Хотя у римлян и византийцев не было цельного и последовательного понятия «стратегия» в широком смысле этого слова, это еще не значит, что у них не было стратегического планирования и умения мыслить в этих категориях. Основные элементы византийской политической идеологии, особенно — защита римской христианской ойкумены и возвращение бывших земель Империи — само собой разумеется, содержали в себе концепцию мирового порядка, установление которого было исторической миссией Римской империи[1430]. Подобные выражения политико-идеологического содержания были неотъемлемой частью имиджа любого императорского образа и неотъемлемой обязанностью самой власти правителя. Аналогичные положения воплотились в традиции апокалиптических сочинений, которые, не имея ничего общего с военными руководствами и «стратегией», тем не менее указывали на будущее и предполагали, что при наличии божественной помощи и руководства, под началом благочестивых правителей, христианская Римская империя в конечном счете восторжествуют над своими недругами и прежде всего над исламом[1431].

Впрочем, можно усомниться, что долгосрочное военное планирование и военные диспозиции в целом были когда-либо организованы с целью воплотить в жизнь какую-либо из этих грандиозных политических целей. У правителей Византии не было какой-либо долгосрочной фискальной политики или военной стратегии, которую можно было действительно проводить в жизнь постоянным и логически осмысленным путем для выполнения и реализации политики реконкисты[1432]. Тем не менее в Византии существовало понимание связи между распределением и перераспределением ресурсов обороны (людей, продовольствия, военного снаряжения, скота и др.) и способностью Империи отразить враждебные нападения или нанести ответный удар. Византийские военные руководства, как те, которые воспроизводят архаическую и ученую традицию классического и римского прошлого, так и те, которые отражают современные им условия, практически обязательно затрагивают этот вопрос. Военачальникам рекомендуют не вступать в сражение в неблагоприятных условиях, поскольку это приведет к людским и материальным потерям, а доминирующим мотивом этих сочинений было то, что именно византийцы были вынуждены маневрировать, использовать тактику проволочек, устраивать засады и применять другие стратегемы, чтобы выравнивать шансы со своим противником. Впрочем, было совершенно очевидно, что главной целью войны было выиграть ее без решительного сражения: иными словами, настоящего сражения, а следовательно людских потерь и в теории, и на практике (как мы это увидим позже) следовало избегать любыми возможными способами. Победа достигалась благодаря комбинации тактики проволочек, разумного использования слабых сторон противника, местности, погодных условий и искусной дипломатии (Leo, Tact., XII, 4, 126, 128; XIV, 18; XX, 12).

Это понимание находит свое яркое выражение не только в военных трактатах, но и в постоянных замечаниях историков и комментаторов об отношениях между Византией и ее соседями. Византийские правители и военачальники предпочитали использовать военное искусство, ум, обман, подкуп, идеологический шантаж и набор других средств, но не участвовать в прямых военных столкновениях. Там, где военные действия были неизбежны, от армий требовалось действовать, соблюдая крайние предосторожности. Эта мысль была наглядно отражена уже в «Стратегиконе»: «Диких животных, пишет Маврикий, — побеждают при помощи выслеживания, сетей, засад, к ним подкрадываются, их окружают и используют всевозможные хитрости, а не грубую силу. Ведя войну, мы должны действовать теми же методами, независимо от того, много ли перед нами врагов или мало. Попытка пересилить неприятеля в открытом бою, лицом к лицу в рукопашной, даже если вы одержите победу, — это очень рискованное дело, которое может принести серьезный ущерб. Кроме как в крайней необходимости, было бы смешно пытаться одержать победу, которая, на самом деле слишком дорого стоит и приносит лишь ненужную славу» (Maur., VII A, Prooem.).

Очевидной причиной подобного нежелания вести войны были особенности геополитического и стратегического положения государства и состояния его экономики. Войны были очень дороги, а стране, основной доход которой составляла продукция сельского хозяйства, относительно стабильной и вместе с тем весьма уязвимой от естественных и искусственных катаклизмов, следовало избегать войн и стараться их не вести[1433]. Это признавали и римляне, и византийцы. В середине VI в. анонимный автор пишет, что «финансовая система прежде всего направлена на жалованье солдатам, и каждый год большая часть общественных доходов тратится на эти цели» (Strat., II, 4). Тот факт, что Империя существовала в стратегическом окружении, оказывал очень сильное влияние на фискальную организацию государства. Тот же самый автор продолжает: «Когда у нас совершенно нет возможности продолжать войну, мы должны заключить мир, даже если он в чем-то окажется для нас невыгодным. Следует предпочесть мирные переговоры любым другим средствам, поскольку они могут дать нам наилучшие перспективы защиты наших интересов» (Strat., VI, 5). Это заявление раскрывает нам один аспект отношений между войной и дипломатией и является лейтмотивом дипломатии и стратегии византийских императоров и правящей элиты Империи[1434].

Другим фактором, тесно связанным со стратегическим мышлением византийцев была численность армий. С византийской точки зрения людей всегда не хватало, а стратегия и дипломатия должны были учитывать это обстоятельство, имея дело с противником. Первым способом выравнивания баланса было уменьшение сил последнего. Измор врага до тех пор, пока он уже не сможет сохранять боеспособность, уничтожение возможных путей подвоза продовольствия и снаряжения, или, например, передача ложных сведений относительно планов и намерений самих византийцев — все это входило в число методов, рекомендуемых военными трактатами. Уклонение от битвы, ставшее основой византийской стратегии, увеличивало вероятность того, что враг может пострадать от болезней, нехватки воды и продовольствия и т. п.[1435]

Впрочем, совершенно независимо от этих практических соображений и христианских традиций отношения к войне, византийское стратегическое мышление всегда испытывало на себе огромное влияние своих культурных предшественников. Желание сократить людские потери, максимально осторожные действия во время военной кампании, избегание полевых сражений и использование хитрости, ума и обмана или одержать победу при помощи маневрирования, — все это было частью реальных военных конфликтов и дипломатической деятельности и представляло собой элемент давно установившейся традиции, восходящей к эпохе Ранней Римской империи и даже к предшествующему ей времени. Фундаментальные принципы более ранней античной стратегии, содержащиеся в нескольких руководствах по военному делу, принадлежащих перу Энея Тактика, Оносандра, Арриана и Элиана, писавших в I–II вв. н. э., и, несомненно, следующих более ранним авторам, лишь в незначительно измененной форме снова появляются в византийских военных трактатах. Византийские военачальники и теоретики военного дела брали из этих трактатов не только теоретические принципы военно-тактической организации (в этом плане значение древних писателей неоценимо), но и практически все, что касалось ведения войны. Примечательно, что основные положения этой дохристианской греко-римской военной традиции ничем не отличались от основных идей восточноримскаго христианского мира, а общие идейные принципы были вполне совместимы с принципами христианской культуры. Основные принципы стратегии, как, например, стремление избежать битвы, пассивная тактика, сопровождаемая изматыванием неприятеля, принуждение последнего к растягиванию своих коммуникаций, истощение его при помощи тактики «выжженной земли» и лишение вражеских войск запасов воды, продовольствия и фуража, использование дезертиров и лазутчиков для распространения ложных слухов как во вражеском, так и в своем лагере (который кишел неприятельскими шпионами), постоянно встречаются как в греческих и римских военных трактатах, так и в сочинениях авторов поздневизантийского периодам[1436].

Все эти факторы были фундаментальными принципами, определявшими развитие византийской стратегии, как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. Об этом прекрасно знали как правители Византии, так и авторы военных трактатов, а сами эти принципы непосредственно влияли на возможности действия, как на уровне общей стратегии, так и в конкретных операциях местного значения. Восточная Римская империя всегда должна была противостоять неприятелю по крайней мере на двух, а то и на нескольких границах. С середины VII в. ранее спокойное восточное Средиземноморье стало ареной борьбы двух флотов, византийского и арабского, своего рода «четвертым фронтом», а потому Империя должна была выделить значительные ресурсы на укрепление береговой обороны и поддержание боеспособности флота[1437]. Кроме того, экономическая разруха и сокращение ресурсов сильно ограничивали возможности правительства делать что-либо хоть немного выходящее за пределы сиюминутной ситуации. Так, значительные успехи болгар по утверждению своего положения на Балканах были вызваны именно этими обстоятельствами: Империя имела весьма ограниченные возможности противостоять болгарскому нашествию, поскольку основные ее воинские силы находились в Азии. Восток редко оставался спокойным в течение долгого времени, и только в конце X и начале XI века ситуация позволила византийскому правительству уделить серьезное внимание Балканам, достаточное, чтобы сокрушить болгар[1438].

В этих условиях оборона была главной заботой византийских императоров. Военные диспозиции византийцев организовывались и осуществлялись на постоянной и логически выверенной основе, а их главной целью было обеспечение выживания Империи путем развертывания своих весьма ограниченных ресурсов и использования их с максимальной эффективностью. То, что они, в силу необходимости, были оборонительными по своей сути, становится совершенно ясным из сообщения Лиутпранда Кремонского, посетившего Византию в середине X в. в качестве посла. Лиутпранд пишет о всевозможных предосторожностях с целью уберечь столицу на случай внезапного ночного нападения (Liutpr., I, 11).

Упор на эффективную и умную дипломатию, который постоянно делают византийские руководители и теоретики военного искусства, вовсе не был вопросом культурной установки, вызванной неприязнью христиан к кровопролитию. Напротив, продолжение существования государства зависело прежде всего от использования необычайно сложного и разнообразного арсенала дипломатических средств[1439]. Вся история международной политики Византии полностью подтверждает это положение. Оно подтверждается и непосредственными указаниями источников, посвященных политической теории и практике Византии и прежде всего свидетельствами трактата Константина VII Багрянородного «Об управлении империей», а также теорией и практикой византийской дипломатии. Как утверждает император Константин, начиная свой трактат, правитель должен тщательно изучать все, что известно о ближайших и более отдаленных народах, окружающих Империю, дабы понять «различие между ними и то, нужно ли иметь с ними деловые отношения и жить в мире, либо противостоять им и вести войну» (Const., Adm., Prooem., 25–27)[1440].

Но дипломатия, естественно, имела свой «военный наконечник»: так, хорошие отношения с различными степными народами были жизненно важны для обеспечения византийских интересов на Балканах и на Кавказе. Они могли стать орудиями в борьбе с противниками Империи (как, например, с болгарами), когда — и это часто подчеркивается в трактате «Об управлении империей» возникнет подобная необходимость. Такие отношения, естественно, становились дополнительным источником информации, и византийцы прилагали очень много усилий на сбор сведений, необходимых для обороны Империи, делая это через дипломатические каналы и посольства, через лазутчиков и шпионов, об использовании которых говорится в военных трактатах, а также используя купцов и других путешественников, в том числе и священнослужителей. Военные трактаты придают существенное внимание сбору сведений, который стал еще более важным в конце VII в. Именно тогда, после примерно 50 лет ожесточенных военных действии, обе враждовавшие стороны стали создавать в Малой Азии некую разновидность «ничейной земли», сквозь которую информация могла проходить только по обычным каналам торговых и социальных взаимосвязей[1441].

В итоге война редко оказывалась результатом преднамеренного выбора, сделанного императорами и их советниками. Причиной было то, что Империи постоянно угрожали с разных сторон, а потому она все время находилась в состоянии боевой готовности. В подобных условиях потенциал для возвращения потерянных территорий и восстановления их экономики был существенно ограничен[1442]. Хотя отвоевание этих земель постоянно оставалось на повестке дня в политике и идеологии Византии, усилия для ее реального осуществления всегда зависели от конкретной реакции на, как правило, непредвиденную ситуацию преимущества, возникшую в результате военных побед и использования благоприятных обстоятельств.

Юстиниан I, несомненно, имел представление о «большой стратегии», которая необходима была при реализации политико-идеологической программы реставрации Римской империи. Она выражалась как в войнах, которые он вел, так и в заявлениях идеологического характера, подобных тем, которые были сделаны во вступлении к «Кодексу Юстиниана». Тем не менее те минимальные ресурсы, при помощи которых он решал эти проблемы, говорят сами за себя[1443]. Периодически возникала ситуация, когда особые обстоятельства приводили или могли привести к идее полного разгрома противника: примером такого рода может послужить война Ираклия против персов, что становится ясным, особенно если прочесть панегирические стихи придворного поэта Ираклия, Георгия Писиды. И все же, добившись полного поражения Персии, император Ираклий, проявив незаурядный прагматизм, помог стабилизировать положение в этой стране, просто восстановив старую, благоприятную для Византии пограничную линию и попытавшись превратить Персидское царство в вассала Константинополя. У нас нет оснований полагать, что Ираклий прибег бы к своей стратегии полного уничтожения противника, если бы у него оставался альтернативный вариант действий, однако оккупация персами восточных провинций Империи и два больших наступления на Константинополь сделали традиционную пограничную войну совершенно невозможной. В этой связи можно сделать вполне обоснованное заключение, что стратегические обстоятельства заставили Ираклия прибегнуть к «стратегии уничтожения», как к единственному средству вернуться к прежнему положению дел. Менандр Протектор сообщает, что Юстин II мечтал о полном уничтожении Персидского царства, однако тотчас же замечает, что современники считали его планы абсолютно неосуществимыми[1444].

Невозможно с точностью сказать, была ли политика Константина V против болгар на востоке балканского региона направлена на долгосрочную цель уничтожения Болгарского государства и восстановления власти Империи по всей линии Дуная. Конечно, можно утверждать, что политика Византии в отношении Болгарии всегда отражала державные территориальные претензии на Балканах и желание реванша за «позорный» мирный договор, который Константин IV был вынужден заключить с болгарским ханом Аспарухом в 681 г. Однако, даже если считать, что все это постоянно присутствовало в сознании императоров, действия ряда правителей после Константина V позволяют предположить, что военные мероприятия на этом фронте были не более чем акциями сдерживания. Наступление Империи здесь лишь весьма отдаленно напоминало серьезную реконкисту и было со стороны ромеев всего лишь долговременной «стратегией измора», прерываемой временными периодами мирного сосуществования. Есть все основания полагать, что имперское правительство полностью смирилось с существованием болгарского государства, а все усилия свергнуть ее правителя и его окружение были продиктованы решением найти приемлемый вариант для укрощения потенциально опасного соседа и вместе с тем предотвратить растущее влияние папства в этом регионе. В свете этих обстоятельств завоевание Болгарии стало результатом неожиданно благоприятной стратегической ситуации. После того как Василий понял преимущества, которые он унаследовал благодаря военным успехам своего предшественника Иоанна I Цимисхия, уничтожение Болгарии и реставрация балканских провинций стали для него вполне естественной и разумной реакцией на создавшуюся в то время ситуацию. Но даже тогда он был вынужден, по крайней мере вначале, вести войну на оборонительной основе[1445].

Существуют многочисленные примеры переводов войск с востока на запад и, наоборот, начиная с VI в. Так, например, переброска войск с востока на запад позволила императору Маврикию в 90-е гг. VI в., после стабилизации восточного фронта, предпринять ряд успешных кампаний на Балканах с целью подчинения славянских иммигрантов и изгнания аваров. Вместе с тем четкое утверждение данного принципа отмечено Продолжателем Феофана (Th. cont., 181, 15–18), который рассказывает о кампании 863 г.: «Когда болгары были в мире, существовало правило, что они (т, е. армии Фракии и Македонии) делили опасности и сражались вместе с восточными войсками».

Обзор восточных кампаний середины IX столетия в сочинении X в. совершенно очевидно свидетельствует о том, что крупные наступления могли быть предприняты только тогда, когда войска на одном фронте могли быть переброшены на помощь армии на другом[1446]. Победа Империи над русским войском под командованием Святослава в 70-х гг. X в. на Дунае и разгром Болгарии в 991 — 1018 гг. стали возможны именно благодаря тому, что византийское правительство смогло перебросить военные ресурсы с восточного фронта на северный.

На востоке и Никифор Фока, и Иоанн Цимисхий в различные моменты своего правления на различных стадиях строили планы подчинения мусульман, и особенно — отвоевания святых мест в Палестине, хотя у нас нет надежных сведений, что они были успешны. Однако эти чувства совпадали с религиозным энтузиазмом в отношении войны против неверных, которые были особенно связаны с Никифором II[1447].

Тем не менее из труда Льва Диакона, склонного прославлять усилия этих императоров, совершенно очевидно, что даже самые глубокие и разрушительные рейды на Сирию, Палестину и Джазиру (в Месопотамии) все-таки оставались обычными военными походами. В то же время чрезмерное расширение собственных владений или попытка держать оккупационные силы в глубине вражеской территории в течение длительного времени по-прежнему были крайне опасны. Конечно, в ближайших регионах требовалось держать гарнизоны, и эти области необходимо было освоить. Характерный пример подобной системы представляют районы, расположенные к югу от Антиохии — они могли быть обеспечены по морю всем необходимым, а их границы были очерчены рекой Оронтом и частично прикрыты естественным барьером Аманских гор. И все-таки Василий II предпочитал сохранять Алеппо и аналогичные центры в Сирии в качестве вассальных или по крайней мере нейтральных государств, главным образом потому, что оккупация сирийского побережья за пределами антиохийского региона влекла за собой угрозу со стороны морских сил Фатимидов[1448]. То же самое можно сказать о его отказе использовать возможности, которые предоставила бы ему оккупация Джазиры в 80 — 90-е гг. Х в., где он позволил мелким и разрозненным местным племенам, обитавшим возле Мосула, Амиды и Эдессы, сохранять свою весьма сомнительную независимость и тем самым играть роль ширмы, прикрывающей собственно византийскую территорию[1449]. Какие бы надежды ни возлагала военная элита Малой Азии, олицетворяемая Иоанном Цимисхием и Никифором Фокой, на процесс продолжающейся экспансии, которая привела бы к возвращению потерянных восточных провинций и объединению всего христианского населения, еще находящегося под властью мусульман, в лоно единой православной Империи, ресурсов для постоянного удержания территории за пределами северной Сирии у византийцев попросту не было[1450]. В случае с этими двумя императорами продолжение успешной войны на одном фронте зависело от мирной ситуации на другом. Вопросы обороны являются ключом к решению проблемы, и зачастую даже завоевательные войны велись с целью укрепления обороны, а приобретение новой территории служило задаче создания более глубокой буферной зоны, для того чтобы защищать центральные районы Империи. Создание новых военных командований, именуемых дукатами, которые покрывали восточные и северные границы в 60 — 70-е гг. Х в.[1451], существование последовательной, всеобщей и вполне прагматической и практичной стратегии такого рода как раз показывает, что представители византийского правительства, несомненно, имели географическое и стратегическое понимание необходимости защищать то, что им удалось вернуть, и планировать дальнейшую экспансию.

Таким образом, стратегия определялась взаимодействием между реальными ресурсами и политическими ожиданиями, смягченным идеологическим прагматизмом. Вполне вероятно, что большая часть военных действий, которые нам предстоит рассмотреть, велась не ради нанесения сокрушительного удара по врагу, но ради попытки достижения состояния паритета или равновесия. Причем они велись посредством истощения, рейдов, контрударов и разрушения вражеского потенциала[1452]. Члены правительства и императорского двора могли разделять общие убеждения относительно отношений с окружающим миром, однако стратегическая диспозиция армий Византийской империи не обязательно ориентировалась на эти убеждения как на приоритет.

Потеря престижа, связанная с успешными набегами и завоеваниями со стороны врага, была очень важным фактором, влияющим на ответные действия императора. Военные действия не обязательно преследовали только материальную выгоду, поскольку идеологическое превосходство играло исключительно важную роль в представлениях византийцев об их собственной идентичности и роли в общественном порядке вещей; точно таким же образом войны не велись с какой-либо долгосрочной стратегической перспективой. Любой урон, нанесенный противнику, считался успехом, но некоторые способы удара по врагу имели и идеологический смысл. Разрушение Ираклием зороастрийских храмов, захват Никифором I столицы болгарского хана в Плиске, нападение Феофила на Мелитену и Созопетру в 837 г., грандиозные претензии Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия на предстоящее возвращение святых мест христиан или разрушение культовых центров ислама — все эти события имели определенный идеологический смысл для современников. А несчастья, павшие на голову второго и третьего поколения после них, оказались более катастрофическими с позиций божественного провидения.

В свою очередь, одни театры военных действий имели большее идеологическое значение, чем другие. Так, войны с варварами на Балканах и к северу от Дуная считались гораздо менее престижными и славными, чем борьба с иноверцами-мусульманами на востоке, а в XI в. придворный интеллектуал Михаил Пселл замечает: «Казалось, что нет ничего великого в борьбе с западными варварами, <…> но когда он (император Роман III) обратился к живущим на Востоке, он считал, что будет действовать более благородно…» (Psell., III, 66).

В самом деле, у нас мало данных в пользу того тезиса, что войны велись специально для того, чтобы приобрести ресурсы, которые могли быть использованы с целью последовательной реализации определенного стратегического замысла. Если, конечно, не считать того факта, что захваты богатства и территории, которые сопровождали военные действия, были желательны сами по себе. Военные действия, как правило, велись в условиях нанесения максимального ущерба вражеской экономике и материальной инфраструктуре и сопровождались убийствами или порабощением населения, разрушением укреплений и городских сооружений, опустошением сельской местности. Точно таким же образом следовало принимать меры для предотвращения подобных действий, и к середине X в. византийцы довели до совершенства оба способа ведения войны[1453]. И в войнах VII–X вв. против арабов на востоке, и в войнах против славян и болгар на западе, византийская стратегия может быть обозначена как «стратегия измора»[1454]. Только в случае с усилением восточной экспансии Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия и в немного более позднем, но тесно связанным с ними завоевании Болгарии Василием II можно обнаружить глубокие намерения. В первом случае посредством агрессивной политики по отношению к малым мусульманским государствам в Сирии и Джазире Византия пыталась расширить и укрепить свое территориальное могущество, равно как и могущество анатолийских магнатов, в этом регионе. Во втором, в качестве реакции на первый процесс, этой целью было создание новой базы ресурсов для правительства, которая была бы независима от власти и влияния этих магнатов и вместе с тем находилась в контексте практического решения проблемы ликвидации угрозы со стороны независимой Болгарии и восстановления имперского господства во всем Балканском регионе. Обе стороны этого процесса отражают особые структурные противоречия внутри византийского государства и общества и в то же самое время ясно демонстрируют степень, в которой внешняя политика и военная стратегия государства могут отражать властные отношения внутри самого обществам[1455].

Византийские правители и военачальники могли действовать на основе последовательных и постоянных стратегических планов при условии наличия военных и материальных ресурсов и политической воли. Иллюстрацией этого положения являются завоевания конца X в. и последовательность дальнейших стратегических мероприятий. Но существовала ли в Византии какая-либо «глобальная стратегия»?

Поскольку защита границ и сохранение территориальной ценности были гарантиями выживания Империи, на что были постоянно направлены и ее распространенная по всему миру международная дипломатия, и управление ее снабженческой и фискальной системы, ответ, несомненно, мог бы быть положительным. Впрочем, «глобальная стратегия» включает в себя больше, чем только это, особенно в смысле наличия долгосрочных военно-политических целей и методов, которые, постоянно присутствуя в имперской идеологии, лишь эпизодически, как уже отмечалось, приобретали форму специальных проектов.

На протяжении долгой истории Империи основной характерной чертой византийского военного мышления была оборонительная стратегия, что, несомненно, было результатом стратегического положения государства. Различные средства на различных театрах военных действий использовались для достижения одной и той же цели.

Византия просуществовала в течение столь долгого времени потому, что она могла себя защитить, разумно использовала естественные рубежи и искусственные границы в кризисные годы VII–VIII столетий и устанавливала необходимые политические и дипломатические отношения в последующее время. Каковыми бы ни были специфические особенности ее исторического и политического увядания после 1204 г., общий упадок Византийской Империи шел рука об руку с ее сокращавшейся способностью сбора ресурсов, необходимых для того, чтобы держаться против сил, которые поодиночке или совместно намного превосходили ее в этом отношении. Таким образом, византийская стратегия была прагматической реакцией на внешнеполитические события, лишь для виду наполненной политико-идеологическими императивами христианской Римской империи. Это хорошо видно на примере императора Юстиниана I в VI столетии, который постоянно повторяли его преемники. Политические и стратегические условия существования Восточноримской или Византийской империи превращали «великую стратегию» в нечто очевидно невозможное.

Несмотря на общие элементы, которые можно проследить в отношении византийцев к войне на протяжении всего времени существования Империи, фокус внимания правительства и общества в целом колебался в зависимости от основных тенденций развития Византии, также завися от их врагов и соседей. Так, в X в., ставшем временем больших военных успехов, территориальной экспансии и перемен на международной арене, военное дело и борьба за веру приобрели новые оттенки или по крайней мере вывели на поверхность те элементы византийской политической идеологии, которые ранее существовали на более глубинном уровне (если не считать войны Ираклия против персов) и делали упор на завоевание, подчинение врага интересам Византии (т. е. интересам Господа), гегемонию и относительно жесткую линию в международных отношениях. Например, когда в 965 г. болгарские послы прибыли ко двору Никифора Фоки, чтобы просить обычную ежегодную дань, которую Византия платила как часть брачного соглашения, когда царь Петр женился на внучке Романа I Марии, но которую болгары воспринимали несколько иначе, император отказался это делать, предпринял короткую предупредительную экспедицию к болгарской границе и призвал на помощь северных союзников Империи, Киевскую Русь во главе с князем Святославом[1456].

Все это изменилось в течение XI в., когда уверенность и богатство, международное уважение и военное преобладание, вызванные войнами конца X в., считались чем-то вполне естественным. Мир, установленный благодаря успехам оружия, казался незыблемым, а потому необходимость в больших и дорогих армиях, несомненно, стала значительно меньшей. Говоря словами византийской идеологии, это было весьма благоприятное положение дел, а императорский эпитет εὶρηνοποιός («миротворец») отражал важнейшие византийские ценности и подчеркивал позитивные, филантропические основания, которые искали христианские повелители Империи, чтобы осуществлять руководство избранным народом. «Многие лета императорам-миротворцам!», «Наконец-то мир!» и «Радуйся, римская армия!» — это совершенно стандартные восклицания, звучавшие на официальных церемониях в Константинополе не только в X столетии, но и в более раннее время[1457]. Византийское предпочтение мира было представлено иностранцам, особенно — тем, которых обычно считали варварами, как признак силы и божественной поддержки, а вовсе не признак слабости (Leo, Tact., II, 49)[1458]. Это, конечно, был способ, которым византийцы представляли свои ценности и своему собственному обществу. Говоря о своем отце, императоре Алексее I, Анна Комнина подчеркивает: «… Алексей… до невероятной степени заботился о мире; он тщательно заботился о его поддержании, а его отсутствие было для него предметом беспокойства… По природе он был человеком мира, однако когда обстоятельства его вынуждали, становился очень воинственным» (An., Alex., XII, 5). Конечно, хотя подобные тексты время от времени появлялись в риторических сочинениях, они являются постоянным элементом исторических описаний правлений и характеров различных императоров.

В самом деле, сокращение военных расходов также фигурировало в контексте разногласий и борьбы партий внутри политической элиты Империи, когда современники достаточно грубо, но иногда достаточно точно описывают политическую борьбу как столкновение между «военной» и «гражданской» (т. е. константинопольской бюрократической) группировками. Одним из результатов этого процесса в XI в. была демобилизация большого числа пограничных войск на востоке, замена военной службы в некоторых провинциях и на границе денежными выплатами, поскольку последние были более контролируемыми и перераспределялись согласно пожеланиям правящих придворных кругов, и отстранение в середине века «военного элемента» социальной и политической элитой от императорского правительства[1459]. Хотя правительство понимало необходимость найти альтернативу чисто военной стратегии и пыталось ликвидировать потенциальную угрозу на дунайской границе путем экономических средств, результатом этой политики были неспособность дать адекватный ответ на вызовы со стороны ранее недооцениваемых, а иногда и просто неожиданных внешних противников сначала печенегов на Балканах, а затем и турок-сельджуков в Малой Азии. Затем наступил и полный коллапс политической системы в результате гражданской смуты и внешнего вторжения[1460].

Таким образом, то, что традиционно считается признаком благодушия и высокомерия, характерного для политики императоров в середине XI в., на самом деле попросту являлось отражением несколько иного аспекта императорской идеологии.

Мир, бывший главной целью византийской внешней политики, уже был достигнут, и Империя могла гордиться этим достижением. Другой стороной этого успеха была агрессивная уверенность в себе, типичная для отношений второй половины X в.[1461] В течение XII в. и то, и другое сменилось отношениями, более близкими к периоду VII — начала X вв. Война все еще оставалась делом, которое в случае успеха могло принести славу имени ромеев, а те все еще оставались избранным народом, сражающимся за дело Бога на земле. Тем не менее прагматические соображения становились все более и более значимыми[1462]. Глобальные планы, частично возродившиеся в период правления Мануила I (1143–1180 гг.), уже не играли столь значительной роли; преобладал фаталистический реализм. В условиях очевидного территориального уменьшения Империи и соответствующего упадка ее военных ресурсов и политического влияния, ставших заметными в течение двух последних столетий абсолютно для всех, обращение к мысли, что успех варваров и неверных стал Божьим наказанием за грехи избранного народа становится все более частым. Приходит понимание того, что однажды Империя погибнет, и эта мысль, невозможная ранее, становится все более и более распространенной. Победу еще можно одержать, но и она находится в руках Господа. Автор хроники Георгий Пахимер вкладывает в уста императора Михаила VIII речь, которую тот произносит перед жителями Константинополя вскоре после его освобождения от латинян 1261 году. Она содержит все классические топосы императорской идеологии, когда война воспринимается как Божье наказание, а победа ромеев — как награда за праведность. Господь «воспользовался италиками», восстановление Города произошло благодаря божественной поддержке, а сохранение этой последней зависит от благочестия ромеев и их преданности истинной вере. Последуют и дальнейшие победы, а Господь отомстит за ущерб, причиненный ромеям, сокрушив гордость их врагов, точно так же, как в Ветхом Завете Господь отомстил за обиды, нанесенные израильтянам, своему избранному народу (Pachimer., 236)[1463].

Ведущие государственные деятели и императоры поздней Византии четко осознавали, что у них уже не было сил, чтобы восстановить господство христианской Римской империи как на Балканах, так и (что было более важно) в Малой Азии. Они были вынуждены пойти на теологический и церковный компромисс, чтобы получить поддержку с Запада, с помощью которой было возможно добиться уничтожения неверных и победы истинной веры[1464]. Эти усилия достичь компромисса разбились о неспособность Запада пойти на компромисс и неприятие народом Византии латинской «ереси». Наступательные военные операции становились все более непрактичными по причине нехватки ресурсов, и по мере того как Империя все больше и больше становилась жертвой сил, расположенных вдоль ее разбитых на куски границ, дипломатические средства стали играть все большую и большую роль в ее политике. А разрыв между идеологической теорией Восточного Римского государства и его хранимой Богом Империи и реалиями их постоянно сужающейся территориальной основы требовал все новых и новых компромиссов[1465]. Новая ситуация побуждала к уходу в новые теории решения проблемы будущего царства Божьего на земле, которые позволили найти компромисс между Православной Церковью и Османской империей и ее султанами. Между тем фатализм, с которым Империя продолжала сражаться на протяжении двух последних веков, будучи раздираема гражданскими смутами и экономическими неурядицами, получал дополнительный импульс от византийской интерпретации семи веков существования мира. Согласно этим верованиям, христианская Римская империя была последней империей, существующей перед началом правления Антихриста и Второго Пришествия. Некоторые из подсчетов предполагали, что седьмым веком должен был стать четырнадцатый или пятнадцатый век, а для многих византийцев судьба Империи была уже решена, и усилия изменить этот предопределенный вопрос были бессмысленным[1466].

В целом создается впечатление, что в период от IV до XII в. Восточная Римская, а затем и Византийская империя выработала несколько вариантов системы организации глубокой обороны. Все эти вариации были результатом соотношения между тремя основными факторами, определявшими политическое и социально-экономическое положение византийского мира. Первым из них были ресурсы, которыми правительство располагало для организации обучения, вооружения и поддержания существования армии, и способы добычи и распределения этих ресурсов. Вторым фактором стало международное положение, и особенно — уровень политической организации и развития идеологии, достигнутый противниками Византии, и, наконец, третьим — организационно-технические возможности этих последних.

Система обороны Поздней Римской империи была целиком ориентирована на оборонительные действия. Крупномасштабные наступательные операции, как правило, предполагали переброску значительных сил из других регионов, который становились уязвимыми для неприятельских вторжений.

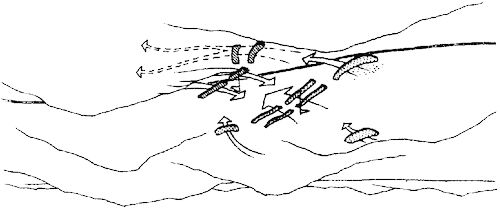

Римляне, равно как и их последователи в Средние века, несомненно, имели четкое представление о границе как о линии — символе политического и культурного разграничения. Однако подобные линейные разделения не имели особого военного значения и представляли собой лишь ограниченную стратегическую ценность. В противоположность последним происходит создание пограничных зон. В них местные гарнизоны, опирающиеся на укрепленные центры, могли отражать атаки неприятеля, либо встретив его в поле и вынудив покинуть пределы Империи, либо заняв оборону на своих базах и совершая вылазки с целью измотать врага, замедлить его продвижение, лишить его поставок продовольствия и в конечном счете как можно скорее сделать набег бесполезным и невыгодным. Та же самая система должна была противостоять вызовам более серьезного характера, когда противник был более многочислен и лучше организован. Оборонительная стратегия позволяла противнику перейти границу, но далее обеспечивала то, что ему придется натолкнуться на большое число «опасных точек», т. е. крупных укрепленных центров, снабженных находившимися там гарнизонами. Если они были атакованы, ресурсы противника и линии его коммуникаций оказывались крайне уязвимыми, по мере того как он растрачивал свои силы и время на их захват. Если враг обходил эти крепости, находившиеся в них войска совершали вылазки, чтобы расстроить вражеские колонны, мешать им собирать фураж и продовольствие и ограничить их свободу передвижения. В то же самое время эти действия давали возможность сконцентрировать другие мобильные подразделения и двинуться с ними, чтобы встретить неприятельское вторжение. Война превратилась в непрерывные маневры и борьбу на истощение, поскольку вражеские отряды также пытались избежать столкновения с римской армией и уйти обратно со своей добычей, а римские военачальники стремились либо окружить неприятеля и обеспечить над ним численное превосходство перед решительным сражением, либо, желая избежать настоящего сражения, вынудить врага отступить по причине нехватки продовольствия[1467].

Организационно-техническое превосходство, которым располагали римляне на Балканах, означало то, что вплоть до конца VI в. эта стратегия успешно срабатывала уже на первом уровне, когда отряды варваров отступали на свою территорию после кратковременного захвата рабов и военной добычи. Впрочем, археологические данные показывают, что эта система никогда не работала именно таким образом и что уже с самого начала глубинная оборона предполагала совсем иной и гораздо более разработанный принцип поселения и распределения военных ресурсов, чем дают нам письменные свидетельства. Против персов, в техническом отношении не уступавших римлянам и способных вести успешную долгосрочную осаду, римская оборона обычно срабатывала именно на втором уровне. Мелкие набеги, естественно, происходили, их совершали как персы, так и арабы. Однако крупные наступления в глубь римской территории были очень хорошо спланированы и имели не только специфические цели, как-то: получение дани и захват добычи — но и долгосрочные политические и стратегические задачи. Иногда опорные пункты могли попасть в руки неприятеля, однако по большей части римская оборонительная система работала достаточно эффективно, разумеется, если принимать во внимание политическую и территориальную целостность Империи[1468].

Однако в конце VI — начале VII в. эта система подверглась серьезной опасности сразу на обоих фронтах. Агрессивные действия Маврикия против аваров на Балканах, похоже, были весьма успешными, но их долгосрочные перспективы остаются неясными, поскольку переворот Фоки, жертвой которого стал император, означал возврат к более пассивной оборонительной стратегии и постоянному продолжающемуся переселению славянских иммигрантов на римскую территорию. К середине VII в. византийцы продолжали контролировать некоторые районы Подунавья и дунайскую дельту, равно как и побережье Эгейского моря, но этот контроль едва ли распространялся на внутренние области, удаленные от больших укрепленных поселений и основных магистральных артерий. Первые персидские успехи на востоке были облегчены недовольством значительной части восточной армии, что позволило полководцам Сасанидов вести переговоры с каждой из армий Империи и пройти через систему обороны в Сирии и Палестине, перед тем как обратиться против Египта и Анатолии. Разгром персов Ираклием позволил новому императору начать восстановление старой системы обороны со значительной степенью успеха, однако арабское завоевание окончательно положило конец этому процессу и полностью изменило стратегическую географию Ближнего и Среднего Востока.

Новая система стратегии, ставшая результатом этой ситуации, имела еще более определенную оборонительную направленность, хотя в смысле развития института она органически вырастает из позднеримских учреждений. Постепенно возникают три зоны обороны — внешний территориальный пояс, подвергавшийся постоянным рейдам и опустошениям и основанный на системе твердынь, крепостей и фортов, которые часто переходили из рук в руки, но с которыми всегда приходилось иметь дело, перед тем как предпринять какое-либо долгосрочное проникновение на территорию Византии; внутренний территориальный пояс, в котором базировались войска, использовавшиеся для отражения вражеских атак и концентрировавшиеся в более защищенных центрах, также игравших роль административных и фискальных центров своей округи; и, наконец, третья зона, «область сердцевины», также временами подвергавшаяся нападениям противника и организованная по тому же принципу, что и предыдущая. Последняя зона также обеспечивала ресурсы для поддержания имперской столицы и центрального правительства и их армий и была последней линией обороны, за которой находился уже собственно Константинополь. Это была в высшей степени подвижная система, которая могла выдержать даже очень сильное давление, несущее с собой экономический ущерб и демографические перемены (как, например, завоевание и оккупация части «сердцевины» в 674–678 и 717 — 18 гг.), однако, взяв на вооружение тактику измора и уклонения от боевых действий и полагаясь на крупные укрепленные центры и распыление сил, она делала решительный удар крайне затруднительным предприятием для противника, а полномасштабную оккупацию и подчинение провинций — делом исключительно дорогостоящим.

И все же подобная оборонительная ориентация весьма часто (можно сказать, почти всегда) наносила сильный ущерб населению регионов, особенно подверженных вражеским вторжениям. В Малой Азии Империя полагалась на сеть пограничных форпостов и крепостей, прикрывавших основные дороги, проходы и другие стратегически важные объекты. Эти форпосты были хорошо укрепленными или хорошо скрытыми центрами, куда местное население могло бежать в случае предупреждения о готовящемся набеге, а провинциальные армии были организованы таким образом, что могли скорее изматывать и задерживать продвижение врага, нежели выходить против него в открытом сражении и одерживать решительные победы. Хотя большие арабские армии временами могли блокировать и даже брать крупные укрепленные центры византийцев, подобные действия были достаточно редки по сравнению с гораздо большим числом обычных грабительских рейдов или атак с целью измотать или уничтожить византийские войска. Византийская политика избегания военной конфронтации и обороны, до тех пор пока враг не будет вынужден отступить, даже несмотря на ту значительную цену, которую платили за это жители провинций, особенно подверженных неприятельским вторжениям, похоже, оказалась достаточно эффективной, чтобы помешать успешному проникновению арабов в пограничные регионы и обеспечить способность Империи сохранять ресурсы, достаточные для ее функционирования[1469]. На Балканах система имела менее ярко выраженную оборонительную направленность. Принимая во внимание большую простоту устройства тылового обеспечения ее противников и большую эффективность и мобильность византийской тактической организации, Византия могла достичь военного равновесия, поддерживаемого при помощи дипломатической активности, и добиться определенного военного паритета, хотя частые глубокие рейды в глубь имперской территории и ответные действия византийцев, скорее направленные на поддержание политических требований, нежели идеологических установок, придают военным действиям на этом театре некоторое сходство с военными действиями в Малой Азии[1470].

В этой ситуации большое значение приобретают еще два обстоятельства. Первое — это то, что у нас нет практически никаких свидетельств того, что византийское правительство в целом или конкретные военачальники когда-либо пытались установить «твердую» границу в том смысле, как это было сделано в Северной Британии при помощи искусственно созданной оборонительной линии, известной как «вал Адриана». Конечно, можно обнаружить наличие небольших и краткосрочных исключений из этого правила, однако наше общее суждение имеет силу для всего интересующего нас периода. С другой стороны, вывод, который можно сделать, заключается в том, что так называемые «мягкие» или «проницаемые» оборонительные сооружения не были простой реакцией на отсутствие ресурсов, определенной военной технологией или результатом подавляющего превосходства, которое могли получить противники Империи в отношении военных сил или организации тыла. «Мягкая» оборона была не просто следствием определенных обстоятельств.

Что касается балканского театра военных действий, то похоже, что уже Поздняя Римская империя (как в провинциальном, так и в военном управлении) признала необходимость развития большого разнообразия типов укрепленного поселения как прямой ответ на характер враждебных действий и их влияние на провинциальную экономику. В этом отражалась необходимость защиты населения провинций от воздействия «проницаемой» границы. Даже это установление оказывало определенное влияние на то давление, которому подвергались ресурсы Империи, равно как и природу задунайской иммиграции, начиная с последних десятилетий VI в. И все же есть основания предположить, что те методы, которые были использованы на Балканах, вероятно, еще более последовательно, хотя и, наверное, с большей осторожностью, применялись и Анатолии во второй половине VII вв. А потому возникшая там система имела прямое отношение к опыту действий Империи на Балканском полуострове[1471]. Степень, в которой все это происходило, еще предстоит определить; столь же неясным остается вопрос, в какой степени данные надписей, обнаруженных в укреплениях некоторых оборонительных центров в Малой Азии, действительно отражают активность политики имперского руководства. Оборонительная стратегия, сходная с той, которая возникла на Балканах, начиная с III в., вновь появляется в Анатолии в середине и конце VII в., причем последняя была как раз той областью, в которой подобная стратегическая инфраструктура была совершенно ненужной вплоть до больших персидских вторжений начала VII в.

Итак, «проницаемая граница» стала основной характерной чертой византийской стратегии. Мелкие набеги и крупные вторжения не задерживались на границе, более того, с противником даже не вступали в бой, если, конечно, для этого не было особенно благоприятных обстоятельств (или, скорее, безрассудно храброго командира, способного пойти на риск). Вместо этого войска всячески избегали конфликта (щадя весьма ограниченные людские ресурсы), а сельское население и их движимое имущество и домашний скот спасались в безопасных местах. Укрывшись в своих крепостях, твердынях или горных убежищах, войска и гражданское население попросту выжидали, пока враг не начинал испытывать нехватку продовольствия и возвращался обратно. Это происходило сравнительно быстро, поскольку большие армии подвергались опасностям эпидемий и трудностям, связанным с нехваткой продовольствия, воды и фуража, тогда как большое количество добычи существенно замедляло отступление и делало его более уязвимым для засад и ответных ударов. Разумеется, подобная стратегия была лишь одной стороной ответа Империи на нужды своей обороны: ключевую роль в поддержке подобной военной активности играла византийская дипломатия. Организация беспорядков в среде вражеских армий и их руководства, затягивание мирных переговоров, до тех пор пока неприятельские силы не испытывали нехватку продовольствия или не страдали от болезней, убеждение противника в том, что свежие силы готовы атаковать их самих, или в том, что их собственная страна подвергнется нападению союзников Империи, — все эти и большое число других методов, имевшихся в арсенале дипломатической и пропагандистской войны, широко использовались имперским правительством. Можно не сомневаться, что именно сочетание всех методов ведения войны позволило Империи выдержать такое количество очевидно смертельных ударов[1472].

Система стала меняться в период военной экспансии и реконкисты конца X — начала XI вв. Вместо глубинной обороны создается новая система пограничных районов, основанных на одном или нескольких укрепленных пунктах с их мобильными гарнизонами. За их пределами на востоке появляется ряд зависимых эмиратов и других государств, удерживаемых под контролем при помощи периодических демонстраций военных сил Империи и дипломатических усилий. Что касается запада, то линейная граница с соседними государствами поддерживалась здесь при помощи дипломатических средств и взаимных экономических мероприятий. Начиная с последней четверти X века на нижнем течении Дуная было восстановлено нечто вроде «проницаемой» границы, которая была расширена в западном направлении, после того как Василий II разгромил Второе Болгарское царство. Археологические данные о систематической повторной оккупации в этом регионе позволяют предположить, что это было связано с осознанием серьезности угрозы со стороны Киевской Руси после событий начала 70-х гг. X в… Впрочем, у нас нет особых оснований полагать, что эта политика была продолжена Василием II, а отказ от нее был, по всей вероятности, связан с исчезновением этой угрозы после заключения союза между Константинополем и Киевом в конце 80-х гг. X в… Тем не менее Дунай и связанная с ним речная система на северо-западе Балканского полуострова действительно функционировали как граница между Империей и ее северными соседями, особенно Венгерским королевством, даже в XII в., хотя материал источников позволяет предположить, что эту границу защищала лишь тонкая полоса фортов и наблюдательных пунктов, расположенных в ключевых точках, равно как и область пограничного плато, которое сознательно оставляли безлюдным, чтобы отбить у противника желание совершать набеги на эту территорию. В самом деле, наши данные показывают, что расположение императорских сил на Балканах в конце XI — начале XII в. имело своей целью не только обеспечение внутренней безопасности, но и сдерживание внешней угрозы, осуществляемое путем сочетания дипломатической активности и периодических демонстраций военной мощи Империи[1473].

Международное положение существенно изменилось в этот период, а некоторые преимущества, которые Восточная Римская империя имела в VI и VII вв., были полностью утрачены. За исключением некоторых кочевых народов степи, большинство соседей Империи (независимо от того, были ли они ее потенциальными союзниками или противниками) развили у себя более сложные формы государственности и создали материально-технические условия, необходимые для того, чтобы выставить значительные и хорошо вооруженные силы, хотя бы на краткосрочной сезонной основе. Таковым было положение на востоке, даже во времена раннего Халифата, но не на западе. Кроме того, тактические преимущества, которые имели дисциплинированные имперские армии над отрядами варваров, к XI и особенно к XII в. были по большей части уравновешены благодаря развитию тяжелой рыцарской конницы и осадной техники. Если императоры VII–VIII вв. могли относиться к большинству своих противников как к варварам, императоры X, XI и особенно XII вв. были вынуждены признать, что им приходится по большей части иметь дело с государствами и народами, которые уже почти не уступали Империи в организационном и материально-техническом плане. Стратегии пришлось отвечать на это изменившееся положение дел.