ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ Краткiй обзоръ развитiя кораблестроенiя, машиностроенiя, морской артиллерiи и броневыхъ плитъ за послѣднiя 10 лѣтъ (1890–1900 гг.)

ОТДѣЛЪ ПЕРВЫЙ Тактико-техническiй

Численность по родамъ судовъ — флотовъ Великобританiи, Францiи, Россiи, Германiи, Италiи, С.-А. Соединенныхъ Штатовъ и Японiи. Въ представленной англiйскому парламенту вѣдомости о судовомъ составѣ флотовъ названныхъ державъ приведены слѣдующiя данныя о численности главныхъ флотовъ къ январю 1900 года[1]:

| Великобританiя | Готовыхъ | Строящихся |

|---|---|---|

| судовъ | ||

| Эскадренныхъ броненосцевъ | 53 | 17 |

| Бронированныхъ крейсеровъ | 17 | 14 |

| Бронепалубныхъ крейсеровъ | 107 | 9 |

| Крейсеровъ безъ броневой защиты | 15 | - |

| Броненосцевъ береговой обороны | 13 | - |

| Судовъ особаго назначенiя | 3 | - |

| Минныхъ судовъ | 35 | - |

| Истребителей миноносцевъ | 75 | 33 |

| Миноносцевъ I класса | 95 | 2 |

| Общее число судовъ | 413 | 75 |

| Францiя | Готовыхъ | Строящихся |

|---|---|---|

| судовъ | ||

| Эскадренныхъ броненосцевъ | 31 | 4 |

| Бронированныхъ крейсеровъ | 8 | 12 |

| Бронепалубныхъ крейсеровъ | 36 | 4 |

| Крейсеровъ безъ броневой защиты | 14 | - |

| Броненосцевъ береговой обороны | 14 | - |

| Минный транспортъ | 1 | - |

| Минныхъ судовъ | 15 | - |

| Истребителей миноносцевъ | 2 | 10 |

| Миноносцевъ | 219 | 47 |

| Подводныхъ лодокъ | 3 | 9 |

| Общее число судовъ | 343 | 86 |

| Россiя | Готовыхъ | Строящихся |

|---|---|---|

| судовъ | ||

| Эскадренныхъ броненосцевъ | 12 | 12 |

| Бронированныхъ крейсеровъ | 10 | 2 |

| Бронепалубныхъ крейсеровъ | 2 | 8 |

| Крейсеровъ безъ броневой защиты | 3 | - |

| Броненосцевъ береговой обороны | 15 | 1 |

| Судовъ особаго назначенiя | 5 | 2 |

| Минныхъ судовъ | 17 | - |

| Истребителей миноносцев | 1 | 35 |

| Миноносцев | 174 | 6 |

| Общее число судовъ | 239 | 66 |

| Германiя | Готовыхъ | Строящихся |

|---|---|---|

| судовъ | ||

| Эскадренныхъ броненосцевъ | 18 | 7 |

| Бронированныхъ крейсеровъ | 3 | 2 |

| Бронепалубныхъ крейсеровъ | 13 | 4 |

| Крейсеровъ безъ броневой защиты | 21 | - |

| Броненосцевъ береговой обороны | 11 | - |

| Судовъ особаго назначенiя | 3 | - |

| Минныхъ судовъ | 2 | - |

| Истребителей миноносцевъ | 1 | 10 |

| Миноносцевъ | 113 | - |

| Общее число судовъ | 185 | 23 |

| Италiя | Готовыхъ | Строящихся |

|---|---|---|

| судовъ | ||

| Эскадренныхъ броненосцевъ | 15 | 4 |

| Бронированныхъ крейсеровъ | 3 | 4 |

| Бронепалубныхъ крейсеровъ | 15 | 3 |

| Крейсеровъ безъ броневой защиты | 1 | - |

| Судовъ особаго назначенiя | 2 | - |

| Минныхъ судовъ | 15 | - |

| Истребителей миноносцевъ | - | 11 |

| Миноносцевъ | 144 | 10 |

| Общее число судовъ | 195 | 32 |

| С.-А. Соединенные Штаты | Готовыхъ | Строящихся |

|---|---|---|

| судовъ | ||

| Эскадренныхъ броненосцевъ | 5 | 11 |

| Бронированныхъ крейсеровъ | 2 | 3 |

| Бронепалубныхъ крейсеровъ | 14 | 7 |

| Крейсеровъ безъ броневой защиты | 6 | - |

| Броненосцевъ береговой обороны | 19 | 4 |

| Судовъ особаго назначенiя | 1 | - |

| Истребителей миноносцевъ | 1 | 19 |

| Миноносцевъ | 15 | 14 |

| Общее число судовъ | 63 | 58 |

| Японiя | Готовыхъ | Строящихся |

|---|---|---|

| судовъ | ||

| Эскадренныхъ броненосцевъ | 3 | 4 |

| Бронированныхъ крейсеровъ | 3 | 4 |

| Бронепалубныхъ крейсеровъ | 14 | 2 |

| Крейсеровъ безъ броневой защиты | 9 | - |

| Броненосцевъ береговой обороны | 4 | - |

| Минныхъ судовъ | 1 | - |

| Истребителей миноносцевъ | 8 | 4 |

| Миноносцевъ | 29 | 29 |

| Общее число судовъ | 71 | 43 |

Приводимое сопоставленiе иностранныхъ флотовъ въ сущности не представляетъ полной картины боевыхъ силъ на морѣ; интересъ этой статистики числового состава флотовъ главнѣйшихъ государствъ имѣетъ только интересъ въ томъ смыслѣ, какъ сравниваются боевыя силы на морѣ англiйскимъ адмиралтействомъ, для представленiя ихъ въ Парламентъ. Вообще морская тактика до сихъ поръ не выработала никакого абсолютнаго правила для сравненiя боевыхъ силъ на морѣ, поэтому въ большинствѣ случаевъ ограничиваются однимъ числовымъ сравненiемъ флотовъ. Но насколько такой способъ сравненiя малоудовлетворителенъ, видно изъ сопоставленiя общихъ водоизмѣщенiй каждаго изъ флотовъ:

| Число судовъ | Водоизмѣщенiе | Среднiй тон. на судно | |

|---|---|---|---|

| Англiя | 413 | 1.477.267 | 3.577 |

| Францiя | 342 | 785.601 | 2.297 |

| Россiя | 240 | 512.212 | 2.134 |

| Германiя | 185 | 363.476 | 1.964 |

| Италiя | 195 | 325.063 | 1.667 |

| С.-А. Соед. Штаты | 64 | 262.645 | 4.103 |

| Японiя | 71 | 234.822 | 3.307 |

Но при этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что по спискамъ книжки за 1901 годъ общее число судовъ въ 1900 году оказывается нѣсколько иное, т. е.

| Общее число судовъ | Среднiй тон. на судно | |

|---|---|---|

| Англiя | 445 | 3.252 |

| Францiя | 386 | 2.035 |

| Россiя | 203 | 2.523 |

| Германiя | 225 | 1.615 |

| Италiя | 125 | 2.600 |

| С.-А. Соединен. Штаты | 118 | 2.225 |

| Японiя | 160 | 1.468 |

Приводимыя сопоставленiя имѣютъ цѣлью только выяснить, съ какою осторожностью нужно относиться къ цифровому подсчету боевыхъ силъ, имѣющихъ въ виду какую-нибудь исключительную тенденцiю. Въ самомъ дѣлѣ, если возьмемъ для примѣра Францiю, то сразу обнаружимъ такiе факты, которые приведутъ въ полное недоумѣнiе всякаго.

Однако, хотя цифровыя данныя не служатъ еще точнымъ выраженiемъ боевой силы флота, тѣмъ не менѣе, опредѣляя собою матерiальный составъ флота, онѣ все же даютъ нѣкоторое представленiе о могуществѣ того или другого флота, на основанiи коихъ приходится сказать, что флотъ соединеннаго Королевства Великобританiи представляетъ столь грозную силу на морѣ, что не только ни одна держава не выдерживаетъ въ этомъ случаѣ никакого сравненiя, но даже комбинацiя двух державъ, какъ, напримѣръ, Россiи и Францiи противъ Англiи, не будетъ равной. Англiйскiе корабли не только больше и сильнѣе въ среднемъ, но и въ числѣ ихъ нѣтъ вовсе столь мелкихъ судовъ, какъ, напримѣръ, во французскомъ флотѣ (миноноски от 12 до 50 тоннъ) для портовой сторожевой службы, которыхъ имѣется не менѣе 93 судовъ. Столь исключительнаго могущества англiйскiй флотъ достигъ въ сравнительно недавнее время. Первая серьезная программа объ увеличенiи англiйскаго флота была предложена въ 1889 г. Первымъ лордомъ адмиралтейства Гамильтона, по которой требовалось ассигнованiе въ 21.500.000 фунт. стерлинговъ, для постройки 70 судовъ, но за симъ англiйское адмиралтейство не остановилось на этой программѣ и продолжало испрашивать все новые и новые кредиты непрерывно въ теченiе послѣдняго десятилѣтiя. Бюджетныя ассигнованiя на новыя сооруженiя росли ежегодно и, наконецъ, въ 1902 г. достигли колоссальной цифры 9.446.171 фнт. стерлинговъ. Въ "The Naval Annual" 1902 г. Brassey есть интересная дiаграмма бюджетныхъ ассигнованiй, начиная съ 1872 г., которая здѣсь предлагается въ копiи (См. дiаграмму).

Но несправедливо было бы думать, что чрезмѣрныя требованiя ассигнованiй адмиралтейства на новыя сооруженiя уже въ достаточной мѣрѣ обеспечиваютъ ей могущество на морѣ. Хотя это увлеченiе раздѣляется въ настоящее время всѣми, но, конечно, оно ошибочно. Личный составъ флота также требуетъ надлежащаго тренированiя и совершенствованiя, что также обходится дорого, но это почти повсемѣстно признается мало производительной тратой государственныхъ ресурсовъ.

Благодаря колоссальнымъ заказамъ англiйскаго адмиралтейства, въ особенности на частныхъ заводахъ, въ Англiи достигнуто чрезвычайно быстрое сооруженiе морскихъ гигантовъ, такъ броненосцы въ 15.000 тоннъ водоизмѣщенiемъ полностiю заканчиваются сооруженiемъ и снабженiемъ въ два съ половиною года, чему примѣрами могутъ служить броненосцы "Implocable", "Irrestible", "London", японск. "Mikassa". Въ этомъ заключается главная сила могущества Англiи на морѣ и ни одна держава не можетъ съ нею сравниться. Но, помимо этого, въ послѣднее время должно констатировать несомнѣнный фактъ, что техника сооруженiя военныхъ кораблей въ Англiи достигла поразительнаго совершенства: всего десть лѣтъ тому назадъ испытанiя новыхъ судовъ сопровождались такими неудачами, которыя позволяли сильно критиковать англiйскiй флотъ и сомнѣваться въ его могуществѣ; теперь этого уже нѣтъ: почти всѣ вновь построенныя суда проходятъ черезъ самыя строгiя испытанiя безукоризненно.

Чтобы достигнуть такого могущества, Англiя должна была истратить колоссальныя суммы и дѣйствительно только за послѣднее десятилѣтiе Англiя истратила на новые сооруженiя для флота 76.900.000 фнт. стерл. или около 770.000.000 рублей. Но, если къ этому прибавить ассигнованiя на ремонтъ, содержанiе и перевооруженiе судовъ, не включая сюда плаванiе и личный составъ, то расходы Англiи на флотъ много превысятъ миллiардъ рублей только за десять лѣтъ.

Расходы въ Англiи возрастаютъ не только потому, что это вызывается выполненiемъ намѣченныхъ программъ, но также и потому, что ежегодно увеличивается стоимость сооруженiя судовъ вслѣдствiе дорожанiя матерiаловъ и рабочихъ рукъ (см. отдѣлъ второй Великобританiя).

Современное состоянiе вопроса о подводномъ плаванiи

Въ настоящую минуту мы переживаемъ эпоху усиленнаго стремленiя побѣдить тѣ трудности, съ которыми до сихъ поръ еще связано подводное плаванiе и постройка вполнѣ удовлетворительнаго подводнаго военнаго судна.

Адмиралъ Aube неоднократно подчеркивалъ, что недостаточно быть только морякомъ, чтобы ясно видѣть и сознательно идти къ той цѣли, которая направлена на благо родины и ведетъ ее къ побѣдѣ на всѣхъ поприщахъ. Когда въ 1886 году адмиралъ Aube, занимавшiй тогда постъ морского министра Францiи, приказалъ начать опыты съ подводными лодками, его объявили сумасшедшимъ, не допуская даже мысли, чтобы подводная лодка могла быть военнымъ судномъ.

Однако онъ заказалъ тогда двумъ изобрѣтателямъ: M. Goubet, взявшимся построить небольшую бронзовую лодку, и инженеру Gustave Zédé подводное судно въ 30 тн. водоизмѣщенiя, опытами съ которой самъ руководилъ. Еще не такъ давно подводное плаванiе считалось утопiей, теперь же — какъ задача — оно почти рѣшено.

Изъ событiй послѣдняго времени, способствовавшихъ осуществленiю идей подводнаго плаванiя, надо отмѣтить напримѣръ: усиленiе флотовъ Англiи и Германiи, Испано-Американскую войну, Конгресъ Мира въ Гаагѣ, наконецъ, конкурсы, объявленные на лучшiе проекты подводныхъ лодокъ въ Парижѣ и Соединенныхъ Штатахъ, что заставило серьезно взяться за это дѣло — техниковъ и спецiалистовъ. Американскiй адмиралъ Хичборнъ писалъ, что послѣднiя усовершенствованiя въ подводныхъ лодкахъ должны представлять двойной интересъ: какъ явный триумфъ въ способахъ механическаго передвиженiя и какъ начало, долженствующее произвести революцiю въ стратегiи и тактикѣ военно-морского дѣла. Статья его представляетъ перечень прошлой работы и современныхъ условiй постройки подводныхъ судовъ въ Америкѣ. Сформированная тамъ коммиссiя въ 1885 году изъ выдающихся дѣятелей С.-Штатовъ по государственной оборонѣ рѣшила, что подводныя лодки не вышли еще изъ состоянiя опытовъ, а потому въ программу постройки судовъ пока входить не должны. Между тѣмъ, конечно, огромная береговая линiя С.-Штатовъ требуетъ надежныхъ средствъ защиты богатыхъ портовъ и стратегическихъ пунктовъ. Въ настоящее время въ Америкѣ цѣлый десятокъ подводныхъ лодокъ уже построены правительствомъ.

Въ продолженiи послѣдней половины XIX столѣтiя почти непрерывно шли усовершенствованiя въ области подводнаго плаванiя и осуществлялись попытки къ разрѣшенiю этой интересной задачи.

До шестидесятыхъ годовъ о подводныхъ лодкахъ какъ бы забыли, но затѣмъ вдругъ и почти одновременно, какъ у насъ, такъ и въ Америкѣ, появились проекты и построились лодки. Напримѣръ, въ Россiи въ это время г.-м. — Гернъ построилъ подводную лодку, которую затѣмъ всѣ видѣли стоящей на стѣнкѣ безъ употребленiя.

За ней слѣдуетъ лодка Александровскаго, которая достигла сравнительно хорошихъ результатовъ. Ее построили въ г. Кронштадтѣ, длиной — 110 фт., шир. — 13 и выс. — 12 фт., при водоизмѣщенiи 220 тоннъ. Двигалась она силою сжатого воздуха, хранимаго въ 200 газгольдерахъ. Съ такимъ запасомъ она могла пройти отъ Кронштадта до Бiорк-э (42 мили). Для погруженiя ея впускалась вода въ особо назначенныя отдѣленiя систерны, а когда требовалось всплыть, то дѣйствiемъ сжатаго воздуха вода быстро выдавливалась вонъ. Эта лодка строилась три года и стоила казнѣ 140.000 рублей. Когда въ iюнѣ 1886 года ее спустили со стапеля, то никто не рѣшался войти въ нее для пробнаго спуска и испытанiй, кромѣ мастера одного изъ Спб. заводовъ, англичанина Ватсона; начало опытовъ было очень удачно: лодка погружалась, показывалась на поверхности воды и держалась удовлетворительно на курсѣ, какъ вдругъ одинъ изъ клапановъ сдалъ подъ давленiемъ 60–70 атмосферъ и систерну отъ избытка давленiя выпучило, но, благодаря присутствiю духа изобрѣтателя, случай этотъ не имѣлъ для него роковыхъ послѣдствiй.

Второй опытъ, по исправленiи поврежденiй, былъ вполнѣ удаченъ. Въ 1869 г. на Транзундскомъ рейдѣ подводная лодка Александровскаго спускалась и маневрировала въ Высочайшемъ присутствiи на смотру флоту, при этомъ она успѣшно выполнила свою задачу. Въ 1870 г. сдѣлали добавочную желѣзную башенку сверху, около 6 фт. вышиной, съ цѣлью убѣдиться — можно ли, имѣя эту башню надъ водою, плавать въ морѣ въ свѣжую погоду? Осенью того же года, въ бурный день лодка Александровскаго вышла на Большой рейдъ и прошла до Толбухина маяка, не испытавъ даже качки. Слѣдующее испытанiе рѣшено было произвести "на крѣпость". Въ Бiорк-э ее спустили на 14 саж., гдѣ ее сдавило и она утонула. Послѣ долгихъ усилiй удалось поднять ее, и затѣмъ, послѣ починки, она осталась безъ всякаго употребленiя. Въ 1863 году въ Рошфорѣ выстроили подводную лодку французскаго инженера Бруна "Plongeur", которая приводилась въ движенiе сжатымъ воздухомъ и развивала до 85 IHP. Корпусъ ея былъ 45 м. длины и 3,75 м. дiаметра, желѣзный, и представлялъ солидное сооруженiе. При первоначальныхъ ея испытанiяхъ, погруженiе лодки достигалось введенiемъ внутрь ея баластной воды до нулевой плавучести лодки.

Прямымъ слѣдствiемъ такого принципа погруженiя оказалось — отсутствiе контроля надъ передвиженiемъ ея въ вертикальной плоскости. Какъ только лодка хотя бы слегка наклонится впередъ, корпусъ ея неудержимо стремился вглубь, дотронувшись до грунта отскакивалъ къ поверхности воды и такъ все время движенiе лодки представляло волнообразную кривую. Только по настоянiямъ адмирала Бургуа этотъ недостатокъ устранили впослѣдствiи, прибавкой горизонтальнаго руля, послѣ чего она стала ходить хорошо.

Тѣмъ не менѣе комиссiя, разсматривавшая это избрѣтенiе, признала лодку безполезною и она была обращена въ систерну для воды; подобное отношенiе къ новому дѣлу характеризуетъ взглядъ того времени на подводныя лодки, но и въ другихъ государствахъ не рѣдки подобные же случаи.

Одно изъ замѣчательнѣйшихъ обстоятельствъ, бросающихся въ глаза при изученiи исторiи подводнаго плаванiя, это неумѣнiе оцѣнить факты, добытые продолжительными опытами предшественниковъ, и то, что каждый изобрѣтатель, не изучивъ дѣла достаточно глубоко, начинаетъ свою работу съ самаго начала, повторяя нерѣдко рядъ бывшихъ до него ошибокъ.

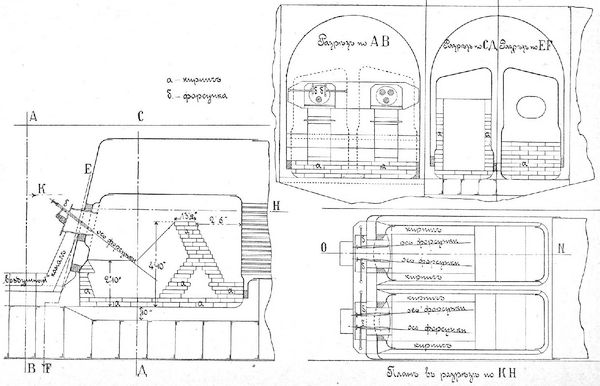

Въ 1864 году единственный разъ въ дѣйствительномъ бою подводная лодка доказала свое могущество въ борьбѣ сѣверныхъ штатовъ съ южанами; среди нихъ отличился David, среднiй между Наутилусомъ Коёссеновъ и вышеозначенной подводной лодкой Plongeure, выстроенной изъ желѣзныхъ листовъ, 12 м. длины и 1½ м. ширины; экипажъ ея состоялъ изъ 9 человѣкъ, изъ нихъ 8 вращали маховиками гребной винтъ. На ходу лодка погружалась дѣйствiемъ боковыхъ горизонтальныхъ рулей; запасъ воздуха для 2 часовъ пребыванiя подъ водой; на тихой водѣ ходъ — 4 узла. Эта лодка неоднократно тонула и въ ней погибали люди, но всякiй разъ она была поднимаема и исправляема. Въ 1864 году лейтенантъ Диксонъ, съ 8 человѣками экипажа, взорвалъ адмиральское судно союзнаго флота Housatonic, которое блокировало Чарльстоунъ, но подводная лодка со всѣми людьми также погибла. Такой случай до сихъ поръ единственный въ исторiи военно-морскихъ войнъ. Къ концу сѣверо-американской войны, Вудъ, Ли и Олститъ построили новыя подводныя лодки, двигающiяся паровой машиной, сообщавшей имъ ходъ, какъ утверждаютъ, при надводномъ плаванiи до 9 узловъ, а при полномъ погруженiи — отъ 4 до 5 узловъ. У насъ занялся подводными лодками С. К. Джевецкiй; первая модель его подводной лодки была построена въ Одессѣ (1877 г.). "Подводный минный аппаратъ" Джевецкаго (1879 г.) представляетъ 2-ю модель, нѣсколько усовершенствованную и большего размѣра, съ подвижнымъ винтомъ, замѣнявшимъ руль. Стальной корпусъ 19 футъ длиной, высотой 5½ и шириной 4 фута, объемъ 104 куб. фута, вѣсъ корпуса 140 пуд., свинцоваго баласту 40 пуд., кромѣ того около 2 пуд. баластной воды.

Послѣднiя 40 лѣтъ прошлаго столѣтiя особенно выдаются прогрессомъ въ разрѣшенiи задачи подводнаго плаванiя во всѣхъ государствахъ и изобрѣтатели воспользовались плодами послѣднихъ усовершенствованiй въ механическихъ двигателяхъ. Единственнымъ исключенiемъ, приковавшимъ къ себѣ незаслуженное вниманiе, былъ Intelligent Whale, прiобрѣтенный Соединенными Штатами; онъ замѣчателенъ лишь какъ примѣръ удивительнаго консерватизма, который помѣшалъ употребить это сооруженiе хотя бы для изученiя на немъ законовъ движенiя подводныхъ тѣлъ.

Въ 1875-77 годахъ въ Нью-Iоркѣ появилась 1-я модель подводной лодки Holland'а, впервые вводившая принципъ значительнаго избытка плавучести; она имѣла горизонтальные рули и на ней были приняты мѣры къ обезпеченiю неизмѣннаго положенiя ц.-т. и постоянства абсолютнаго вѣса. Эта лодка выдвинула главнѣйшiе принципы успѣшнаго и безопаснаго подводнаго плаванiя, благодаря научно поставленнымъ и разумнымъ началамъ ея расчетовъ. Въ 1891 г. онъ выстроилъ 2-ю модель, бóльшей величины и съ значительными улучшенiями.

Въ это же время Уайтхеду удалось усвоить себѣ принципы регулировки подводнаго пути своей мины, при чемъ — всеобщiй интересъ, заказы и популярность его самодвижущихся минъ — послужили къ высокому ихъ совершенству. Въ 1885 г. построена подводная лодка Норденфельдта, по типу Бургуа, въ Стокгольмѣ, а испытана въ Ландскронѣ. Паровая машина вращаетъ 2 винта; когда подводная лодка должна нырнуть, то огонь въ топкахъ прекращаютъ, продолжая двигаться перегрѣтымъ паромъ, заключеннымъ въ особенныхъ резервуарахъ, соединенныхъ трубами съ котлами; этого пара достаточно, чтобы подводная лодка прошла 16 миль около 2½ часовъ ходу подъ водой. Подводная лодка плаваетъ, имѣя башню надъ водой, а чтобы вполнѣ погрузить ее, дѣйствуютъ двумя горизонтальными винтами; стоитъ ихъ застопорить, чтобы лодка тотчасъ всплыла. Двѣ такiя лодки были проданы Турцiи и двѣ — Грецiи, гдѣ въ Саламинской бухтѣ, въ глубокой тайнѣ, производились испытанiя, подъ конецъ которыхъ удачно была выпущена мина Шварцкопфа. Принципы управленiя лодками Норденфельдта и Холанда противуположны. Первый утверждалъ весьма авторитетно, почему ему повѣрили очень многiе, что для управленiя лодкою подъ водой необходимо держать ее удиферентованной на ровный киль и постоянно параллельно поверхности воды. Для погруженiя же лодки, онъ устроилъ вертикально дѣйствующiе гребные винты, въ плоскости миделевого сѣченiя, для насильственнаго нагнетанiя лодки въ глубину. При проектированiи, лодкѣ дана возможно большая метацентрическая высота.

Въ проектѣ Холанда, наоборотъ — преслѣдовалась небольшая продольная метацентрическая высота; имѣлся одинъ кормовой горизонтальный руль, чтобы быстро и свободно измѣнять свое положенiе въ вертикальной плоскости. Очевидно, что чѣмъ быстрѣе и свободнѣе лодка слушается руля, тѣмъ легче управляться въ узкостяхъ, каковою надо считать плаванiе подводной лодки между поверхностью воды и 7 саженной глубиной, когда, попавъ между судами, ей надо вынырнуть, чтобы окончательно орiентироваться и погрузиться для защиты отъ артиллерiйскаго огня, минъ и возможности удариться о киль или винты броненосца.

Вообще съ 80-хъ годовъ замѣтно всеобщее развитiе интереса къ подводному плаванiю, особенно: во Францiи, Америкѣ, Германiи, Италiи, у насъ и всюду, гдѣ большая береговая линiя даетъ чувствовать свою уязвимую пяту.

Замѣчательно, что Англiя поставила условiемъ своего участiя въ бывшей конференцiи мира возбужденiе вопроса о запрещенiи пользоваться въ морской войнѣ подводными лодками; Францiя же, наоборотъ, заявила, что она будетъ всегда настаивать на правѣ употреблять въ бою подводные лодки наравнѣ съ миною. Для насъ, наконецъ, вопросъ этотъ тоже не можетъ быть безразличнымъ.

Если такъ рѣшительно и серьезно относятся къ вопросу о томъ, быть или не быть подводнымъ лодкамъ, то надо думать, что вопросъ о вооруженiи морскихъ державъ этимъ оружiемъ борьбы Давида противъ Голiафа, дѣйствительно, очень важенъ и очень современенъ, и для разъясненiя его необходимо разобраться въ томъ, можетъ ли подводная лодка совершить переворотъ въ судостроенiи и въ морской войнѣ, ослабивъ значенiе крупныхъ боевыхъ судовъ, а также — каковы на самомъ дѣлѣ результаты, достигнутые по настоящее время въ практически осуществленныхъ подводныхъ лодкахъ?

Постройка подводныхъ судовъ имѣетъ серьезныя особенности и требуетъ основательныхъ знанiй, как справедливо замѣтилъ нашъ предпрiимчивый и талантливый соотечественникъ Ст. Карл. Джевецкiй въ отвѣтъ на запросы Морского Техническаго Комитета: "постройка корпуса современной подводной лодки по своей трудности представляетъ работу вполнѣ исключительную, при выполненiи которой необходимо преодолеть очень много разнаго рода техническихъ особенностей, нужна и опытность, и находчивость со стороны строителя, и самая постройка должна отличаться особенною тщательностью выдѣлки всѣхъ мелочей, всецѣло поглощая заинтересованное вниманiе изобрѣтателя. Между тѣмъ, какъ трудно разсчитывать, чтобъ на большомъ заводѣ руководитель постройки удѣлилъ такое неослабное вниманiе, принявъ во вниманiе сравнительную малоцѣнность подводныхъ лодокъ для всякой верфи".

Поэтому, думается, далеко еще недостаточно имѣть тѣ диллетантскiя знанiя и энергiю, которыя прежде давали возможность, пользуясь полною невѣжественностью большинства въ этомъ спецiальномъ дѣлѣ, сооружать цѣлую серiю всевозможныхъ, нерѣдко даже каррикатурныхъ типовъ подводныхъ лодокъ, полное собранiе которыхъ можно видѣть въ книгѣ гражданскаго инженера G. Z. Pesce: "La navigation Sous-marins", par F. Forest & H. Noalhat. Paris 1900.

Только съ тѣхъ поръ, какъ практическiе американцы дали новый толчекъ, объявивъ конкурсъ къ марту 1885 года, съ солидной премiей за лучшiе проекты подводныхъ лодокъ, дѣло стало на рацiональную почву математическаго подсчета спецiалистовъ кораблестроителей и техниковъ, отъ которыхъ только и можно серьезно ожидать, что мы накануне изобрѣтенiя вполнѣ удовлетворительнаго типа подводной лодки.

Разобравшись въ вопросахъ подводнаго плаванiя, не трудно придти къ положительному выводу о томъ, что плавать подъ водою вполнѣ возможно и что въ будущемъ, быть можетъ, не особенно далекомъ, подводное плаванiе должно получить права гражданства, по крайней мѣрѣ, въ военномъ дѣлѣ, но сомнительна его утилизацiя въ коммерческомъ, несмотря на широковѣщательныя статьи и обѣщанiя нѣкоторыхъ изобрѣтателей; что касается научныхъ цѣлей и горизонтовъ на днѣ морей, а тѣмъ болѣе океановъ, то на эти указанiя, конечно, серьезно смотрѣть нельзя, какъ нельзя также серьезно относиться къ заявленiю мореплавателя Норденшильда, увѣряющаго, что будто бы на днѣ морей, имъ развѣданныхъ, не оказалось никакой жизни.

Что касается послѣдняго обстоятельства, то еще не такъ давно изъ устъ нашего не менѣе извѣстнаго и ученаго изслѣдователя, бар. Ф. Ф. Врангеля, мы слышали, что при глубокомѣрныхъ изслѣдованiяхъ Чернаморскаго бассейна и драгированiя на глубинѣ до 8.000 метровъ жизнь оказалась чрезвычайною: вездѣ замѣчалось присутствiе рыбъ, ракообразныхъ, моллюсковъ, морскихъ звѣздъ, растенiй и т. п.; то же говоритъ и датскiй зоологъ О. Мюллеръ, доставившiй съ глубины богатый матерiалъ и множество животныхъ[2]; къ тѣмъ же результатамъ, наконецъ, пришла англiйская экспедицiя 1876 г. на Challenger, но никому до сихъ поръ за исключенiемъ бр. Карышевыхъ, не приходила серьезная мысль пользоваться для такихъ цѣлей подводными лодками.

У насъ тоже не упускали случая, какъ только къ тому представлялась возможность, наблюдать подъ водою, что дѣлали интеллигентные водолазы-офицеры, примѣтившiе различныя особенности и явленiя на глубинѣ морей; такъ напр. при поискахъ Русалки сдѣланы были наблюденiя надъ строенiемъ дна, обнаружено присутствiе въ нижнихъ частяхъ хлористаго желѣза, изучено влiянiе морскихъ таракановъ (Colinera cylindracea) на утопленниковъ, которые, благодаря низкой температуре на глубинѣ Финскаго залива и этимъ ракообразнымъ, быстро съѣдающимъ тѣла, никогда не всплываютъ (явленiе, породившее массу толковъ и замѣченное какъ при гибели Лефорта, такъ и при крушенiи Русалки). Въ заграничныхъ водахъ, отличающихся своей прозрачностью, также дѣлались наблюденiя на днѣ.

Кромѣ того, необходимо указать на наблюдательный приборъ нашего соотечественника, а именно на "подводную камеру" для двухъ наблюдателей, механика С.-Петербургскаго воздухоплавательнаго парка А. Е. Гарута, предложенную имъ для отысканiя Русалки.

Затѣмъ, въ 1884 году на выставкѣ въ Ниццѣ была выстроена по чертежамъ инженера Тозелли "Подводная обсерваторiя" для спуска наблюдателей на глубину до 250 метр.; это былъ стальной цилиндръ дiаметромъ въ 3 метра и высотою 10 метровъ; подраздѣлялся онъ на три части: верхняя или машинное отдѣленiе содержало воздушные резервуары, гдѣ необходимый для дыханiя и вентиляцiи воздухъ былъ сжатъ до 40 атмосферъ; средняя или инструментальное отдѣленiе заключало въ себѣ всѣ приборы для наблюденiй за расходомъ воздуха, давленiемъ, глубиною погруженiя, тутъ же находились термометры, телефоны и телеграфъ для сообщенiя съ людьми на поверхности воды ("обсерваторiя" спускалась съ особаго парохода на стальномъ кабельтовѣ и представляла такимъ образомъ какъ бы подводный ballon captif); нижняя часть или обсерваторiя имѣла 14 сидѣнiй для наблюдателей; которые имѣли предъ собою толстыя стекла иллюминаторовъ, а въ самомъ центрѣ дна камеры стекло въ 60 сантиметровъ дiаметромъ, чрезъ которыя очень удобно было наблюдать флору и фауну морского дна, привлекаемую электрическимъ освѣщенiемъ обсерваторiи. Общiй вѣсъ аппарата съ командой и пассажирами равнялся 46.000 килогр.

Другой подводный аппаратъ, спущенный въ 1897 г., это — «подводный труженикъ» графа Piatti dal Pozzo, шаровой формы; онъ имѣлъ въ виду дать возможность человѣку работать на глубинахъ, недоступныхъ водолазамъ, помощью механическихъ наружныхъ приспособленiй.

Отсюда видно, что стремленiе проникнуть на дно морское и производить тамъ не только наблюденiя, но и работы, было достигнуто очень удовлетворительно, но это, понятно, было невозможно во времена Плинiевъ, Гумбольдтовъ и другихъ представителей прошлыхъ вѣковъ.

Бр. Карышевы въ своей брошюркѣ «о подводномъ плаванiи» сулятъ открыть эру коммерческаго плаванiя на большихъ подводныхъ судахъ и обѣщаютъ спуститься ниже 1000 футовъ, говоря, что «честь, слава и деньги посыпятся тому, кто первый спустится на подводной лодкѣ въ глубь океановъ», но вѣдь эти широкiя обѣщанiя не выразились даже въ практическомъ началѣ постройки и потому, думается, не заслуживаютъ вниманiя.

Переходя къ разбору главнѣйшихъ условiй подводнаго плаванiя, придется свести ихъ къ слѣдующему:

I. Форма корпуса, какова бы она не была, не устраняетъ влiянiя на устойчивость курса — дѣйствiя гребныхъ винтовъ, практической не полной симметрiи и разности давленiя воды на верхнюю и нижнюю часть подводной лодки, даже при ея теоретической полнѣйшей симметрiи. Полученныя опытныя данныя способны дать лишь небольшую увѣренность въ опредѣленiи наилучшей формы подводнаго судна и по возможности согласить въ немъ удовлетворительнѣйшiя качества кораблестроительныхъ и механическихъ элементовъ. Надо замѣтить однако, что этотъ длинный опытный путь и многочисленныя попытки угадать общiя законы сопротивленiя воды на движущiеся суда непосредственно изъ опытовъ оканчивались неудачно, однако неоспорима польза учрежденiй, каковы — опытные бассейны для испытанiя моделей — въ Англiи Фруда съ 1870-хъ годовъ, въ С.-Петербургѣ — 1892 г., въ Брестѣ, Вашингтонѣ, Берлинѣ, Спецiи и др. — Полученныя въ нихъ данныя и вычисленныя индикаторныя силы бываютъ согласны съ дѣйствительными, но иногда значительно отступаютъ; поэтому они ничѣмъ не лучше аналитическихъ и эмпирическихъ формулъ, вычисленныхъ учеными à priori. Формулы эти прiобрѣтаютъ извѣстную историческую цѣну, какъ, напримѣръ, полученныя генiемъ Ньютона, котораго задачи подводнаго плаванiя также интересовали. Такъ, напримѣръ:

назвавъ черезъ R — давленiе воды на тѣло, погруженное въ нее;

A — основанiе цилиндра, ось котораго движется параллельно поверхности воды;

P — вѣсъ кубич. метра воды;

V — скорость судна или даннаго цилиндра;

G — ускоренiе силы тяжести.

То формула Ньютона изобразится такъ:

R=PAv²/2g (1).

Отсюда видно, что, по Ньютону, сопротивленiе не зависитъ отъ формы тѣла или судна, и давленiе на это погруженное тѣло равно удару цилиндра воды, имѣющаго основанiемъ A.

Дальнѣйшiя работы ученыхъ: Poncelet, Dubuat, Coulomb, Baufou de Prony, Egtelwein, Фрудъ и др., послѣ испытанiй моделей, пришли къ слѣдующей формулѣ боковаго давленiя:

R=KPAv²/2g+Ps(av+bv²) (2),

гдѣ a и b — коэфицiенты тренiя воды и S — боковая поверхность, погруженная въ воду. Всѣ эти довольно грубые опыты послужили къ утвержденiю слабо обоснованной теорiи.

У Forest'а, стр. 138, сказано, что для подсчета силы судовыхъ машинъ принимаютъ слѣдующую формулу:

F=V³B³/M³ (3).

(Эта формула французская).

Гдѣ V = скорость въ узлахъ; B = наибольшее сѣченiе погруженной части; M = коэфицiентъ, который измѣнятся между 2 и 4,5, въ зависимости отъ мидель-шпангоута и длины корпуса. Этотъ коэфицiентъ, очевидно, имѣетъ здѣсь очень важное значенiе, но его можно опредѣлить только опытнымъ путемъ.

Формула эта интересна тѣмъ, что для подводной лодки Gymnote, имѣющей отношенiе длины къ дiаметру = 10, испытанiе скоростей для него дало M = 2,874, а для обыкновеннаго коммерческаго парохода, при тѣхъ же отношенiяхъ длины къ ширинѣ, получается, что

M = 3 (4).

Отсюда вытекаетъ выгода, для подводной лодки большой скорости, увеличивать отношенiе длины къ ширинѣ и уменьшить B² — до минимума.

По слѣдующей формулѣ можно разсчитать скорость подводной лодки, имѣющей слѣдующiя данныя:

форму цилиндрическую;

дiаметръ = 1 метръ;

длину = 10 метр.

Полезная работа обыкновенной пароходной машины выражается:

Tm=αβTρ (5),

гдѣ Tρ=JHP; α и β — два коэфицiента потери работы отъ трансмиссiи.

Съ другой стороны та же полезная работа, выраженная въ функцiи скорости и сопротивленiя воды:

Tm=KB²V³ (6),

гдѣ B = сѣченiе корабля; V = скорость; K = коэфицiентъ, измѣняющiйся въ зависимости отъ формы судна; откуда

V³=αβ/K × Tρ/B² (7),

здѣсь извѣстны Tρ = JHP — индик. сила машины; B = прямое сѣченiе корабля; изъ формулы IV видно, что можно принять M = 3, и тогда скорость не трудно опредѣлить. У насъ же употребительной формулой для сужденiя на практикѣ о работѣ, потребной для движенiя судовъ, считается формула инженеръ-механика В. И. Афанасьева:

Индикаторная сила H = 1.000(v/A)10/3 (D²/KL)1/3 (8),

гдѣ: V = скорость судна въ узлахъ;

D = водоизмѣщенiе въ тоннахъ;

K = отношенiе длины къ ширинѣ судна;

L = длина судна въ футахъ по грузовой;

A = коэфицiентъ, выведенный изъ очень большаго числа опытовъ надъ судами.

A — мѣняется въ предѣлахъ = 24 до 25,5.

II. Хотя и по настоящее время вопросъ о наименьшемъ сопротивленiи воды на различныя формы движущихся судовъ не разрѣшенъ окончательно, во всякомъ случаѣ въ дѣлѣ ходкости судна едва ли правильно искать рѣшенiя въ приданiи судну формы рыбъ, или въ устройствѣ головной или хвостовой части быстро-плавающихъ дельфиновъ и т. д., какъ это предлагали бр. Карышевы въ 1882 г., а въ настоящее время — К° Холландъ или "La-cavalerie" — въ Венецуэллѣ и "Argonant" — въ С.-А. С. Штатахъ.

По формѣ надо различать двѣ рѣзкихъ категорiи подводныхъ судовъ:

а) удлиненная, веретеобразная, дающая минимальную остойчивость и максимальную скорость.

б) сферическая и яйцевидная, дающая наибольшую остойчивость и наименьшую скорость.

А съ точки зрѣнiя военной — подводныя лодки дѣлятся на 3 типа:

А — подводныя лодки береговой обороны;

Б — подводная лодка — крейсеръ: съ большимъ раiономъ самостоятельнаго дѣйствiя;

В — судовыя подводныя лодки, подымающiеся на боканцы броненосцевъ и большихъ крейсеровъ, вмѣсто минныхъ катеровъ.

III. Изъ категорiи удлиненныхъ подводныхъ лодокъ или цилиндро-коническихъ отмѣтимъ:

1. Симметричныя по обѣ стороны, какъ, напримѣръ: на Nordenfelt, Waddington, Gymnite, Peral, Philippean.

2. Несимметричныя по обѣ стороны, какъ, напримѣръ: на Holland'ѣ.

3. Формѣ треугольника или яйцевидной, какъ, напримѣръ: на Plongeure, Джевецкiй, Goubet, Backer и на англiйскихъ п. л.

4. Рыбовидная и спецiальныя формы, изученныя, напримѣръ: на Gustave Zédé; въ которой верхняя поверхность почти горизонтальна, чѣмъ уничтожается стремленiе, какъ у другихъ формъ, при полномъ ходѣ погружаться носовою частью.

Инженеръ д-ръ Armans въ своемъ трудѣ о сопротивленiи жидкостей рекомендуетъ форму 2, гдѣ наибольшее сѣченiе помѣщается въ носовой части фигуры, около ⅓ длины и сюда же относится и Ц.-Т. судна, такъ какъ мгновенная ось вращенiя судна помѣщается недалеко отъ носовой оконечности, почему уменьшенiе разстоянiя между ними вообще выгодно.

IV. Хотя подводная лодка и обладала бы меньшимъ ходомъ сравнительно съ надводнымъ противникомъ, недостатокъ этотъ въ значительной степени искупится возможностью легко скрыться подъ водою и сравнительною неуловимостью.

V. Достаточная прямолинейность хода и удержанiе глубины не могутъ подвергаться сомнѣнiю съ тѣхъ поръ, какъ иы имѣемъ мины Уайтхеда съ достаточно совершенными приборами для автоматическаго регулированiя перекладки рулей.

VI. Особенно нецѣлесообразнымъ долженъ казаться выходъ водолаза изъ подводныхъ лодокъ, проектировавшiйся нѣсколькими изобрѣтателями, повидимому, подъ влiянiемъ фантастическаго "Nautilus'а" Жюль-Верна, такъ какъ: 1) только на сравнительно небольшой глубинѣ вообще можно спустить водолаза; 2) невозможно допустить наполненiе камеры, куда вошелъ одѣтый водолазъ, сразу забортной водою, такъ какъ это значило бы подвергать человѣка быстрому повышенiю давленiя, всегда вредно отражающемуся на его здоровьѣ; 3) при предположенiи, что водолазъ благополучно вышелъ бы изъ лодки, его пришлось бы питать воздухомъ въ такомъ количествѣ, лишиться котораго подводной лодкѣ было бы невозможно; у нея самой не достанетъ средствъ для такой вентиляцiи; 4) для того, чтобы водолахъ могъ отойти отъ подводной лодки, надо, по крайней мѣрѣ, еще одного человѣка, который бы травилъ и выбиралъ шлангъ по мѣрѣ надобности; 5) въ томъ случаѣ, если бы водолазъ зацѣпился, или почувствовалъ себя дурно, подрейфовало лодку, или зажался бы шлангъ и т. д. — положенiе водолаза будетъ безвыходнымъ; 6) предполагать, что водолазъ съ запасомъ сжатаго воздуха можетъ самъ удалиться и вернуться къ подводной лодкѣ — химера, которою многiе теоретически увлекались и къ сожаленiю продолжаютъ до сихъ поръ увлекаться, отъ недостаточнаго знакомства съ водолазнымъ дѣломъ.

VII. Хотя на глубинѣ не только 2-хъ саженъ, но даже и болѣе, особенно въ соленыхъ водахъ, въ водѣ видно впередъ на разстоянiе 20–25 футъ, а вверхъ и гораздо больше, тѣмъ не менѣе никакiя оптическiя стекла, или X лучи на дадутъ возможности при быстромъ ходѣ избѣжать опасности нарваться на камень, выскочить на мель и т. д.; поэтому приходится ограничиться тѣмъ, чтобы въ океанѣ и только подъ выстрѣлами враговъ подводная лодка могла бы нырнуть, а стремленiе достигнуть вполнѣ подводнаго плаванiя едва ли осуществимо и едва ли, думаемъ, необходимо.

Для орiентировки еще Daudenart примѣнилъ перископическую трубу, которая въ настоящее время имѣетъ систему оптическихъ стеколъ и призмы, и даетъ возможность досточно ясно видѣть до 30° горизонта; вмѣсто компаса на "Густавъ Зеде" достаточно хорошо дѣйствуетъ жироскопъ и т. д. Однако не далѣе конца 1901 года Американская комиссiя, испытывавшая подводные лодки "Фультонъ" и "Холандъ", дала отзывъ, что компасъ въ нихъ отнюдь ненадеженъ; при различныхъ положенiяхъ минъ Уайтхеда и при стрѣльбѣ ими получено 9 дiаграммъ и девiацiя мѣнялась очень значительно. Особенно ненадеженъ компасъ при наклоненiяхъ лодки, а постоянно слѣдить на ходу за уклонами въ каждый градусъ — невозможно. Еще сомнительнѣй, чтобъ вмѣсто всего этого командиры руководствовались фотографiями, какъ нѣкоторые предлагаютъ; насколько извѣстно, фотографiи дѣйствительно вводятся въ лоцiю для лучшаго опознанiя отличительныхъ береговъ и знаковъ, да и то иногда по нимъ трудно бывало орiентироваться: настолько быстро при передвиженiи мѣняются виды береговъ.

VIII. Что касается дыханiя людей въ подводныхъ лодкахъ, то мнѣнiя рѣзко расходятся: одни считаютъ этотъ вопросъ разрѣшеннымъ удовлетворительно, тѣмъ болѣе, что и плаванiе подъ водою разсчитывается всего на 10–20 часовъ, другiе же признаютъ далеко не рѣшеннымъ этотъ вопросъ; не слѣдуетъ забывать, что человѣкъ и животныя вообще достаточно легко приспособляются къ атмосферѣ, гдѣ они же значительную часть кислорода усвоили своими организмами, напримѣръ, въ избѣ свѣжему человѣку дышать трудно, въ водолазныхъ колоколахъ прежняго времени воздухъ почти весь обращался въ "отработанный", и тѣмъ не менѣе мы не знаемъ случаевъ, чтобы имѣнно отъ этого недостатка вентиляцiи наступала асфикцiя. Но, съ другой стороны, актъ дыханiя и жизни не такъ простъ, и ни въ какомъ случаѣ онъ не исчерпывается добавкою кислорода и поглощенiемъ CO2 и воды; поэтому почти всѣ предложенные способы химическаго очищенiя отработаннаго дыханiемъ воздуха добавленiемъ кислорода успѣха не имѣли, какъ не пригодные на практикѣ и не согласные съ наукою. Мнѣнiе другой группы, напримѣръ въ Америкѣ: комиссiя, испытывавшая подводную лодку Фультонъ, говоритъ, что вообще для 8 человѣкъ команды — воздуху на 15 часовъ тамъ недостаточно, когда же дадутъ ходъ и пустятъ моторы, аккумуляторы быстро испортятъ весь воздухъ и лодка станетъ необитаемой.

IX. Атмосферное давленiе внутри подводной лодки не можетъ быть сохранено равнымъ I атмосферѣ, ни въ томъ случаѣ, если будутъ пользоваться воздухомъ, добываемымъ изъ воды на глубинѣ, какъ у Швана, ни тогда, когда выпускается кислородъ или сжатый воздухъ изъ резервуаровъ, или при тому подобныхъ способахъ вентилированiя.

X. Бр. Карышевы особенно настаиваютъ на громадныхъ давленiи и глубинѣ спуска подводной лодки, но кому и для чего нужно это? Подводная лодка Александровскаго, не разсчитанная спецiально на глубоководные спуски, однако благополучно была спущена въ Бiоркэ на 12 саженей, но эта "проба на крѣпость" не удовлетворила комиссiю, и ее спустили безъ людей на 14 саженей у Равицы, гдѣ ее продавило, и она утонула. Адмиралъ В. А. Стеценко прислалъ письмо въ газету "Котлинъ" (6 мая 1899 г. № 98) по поводу отчета объ этомъ сообщенiи и подтвердилъ вѣрность взгляда на роль подводныхъ лодокъ и на достигнутые лодкою Александровскаго практическiе результаты, хотя обводы ея не вполнѣ согласовывались съ гидростатическими требованiями и она имѣла опасное свойство нырять носомъ, тѣмъ не менѣе она плавала, двигала дѣло впередъ, и мы русскiе, были впереди всѣхъ въ подводномъ плаванiи.

XI. Что касается тактическаго значенiя подводныхъ лодокъ въ будущемъ, то оно намѣчено у лейтенанта W. Kimball'я въ его "Тактикѣ", у Montechant в "Les guerres navales de demain" и особенно оригинально у инженера Pesce, который утверждаетъ, что подводныя лодки въ морскомъ бою должны принять дѣятельное участiе; въ первой части своего доклада онъ занимается группировкою ихъ серiями и попарно, даже связываетъ ихъ телефонными приспособленiями, размѣщаетъ ихъ одну на глубинѣ, а другую на поверхности моря, для того, чтобы лучше слѣдить за непрiятелемъ, предполагая курсы лодокъ точно параллельными, и т. д. и предсказываетъ при этихъ условiяхъ, что ни одинъ броненосный флотъ не рискнетъ вступить въ эту водную площадь, гдѣ разсѣяны эти незримые враги. Наиболѣе курьезно то мѣсто, гдѣ онъ предлагаетъ соединить подводное судно съ воздушнымъ шаромъ, мотивируя тѣмъ, что подводное судно, страдая близорукостью, легко и скоро перемѣщается, напротивъ — воздушный шаръ весьма трудно управляется, но за то обладаетъ огромнымъ полемъ зрѣнiя… "Нельзя ли, говоритъ Pesce, соединивъ ихъ вмѣстѣ, воспользоваться ихъ качествами, устранивъ недостатки каждаго въ отдѣльности?…"

XII. Болѣе серьезно глядя на военно-морскую роль подводныхъ лодокъ, надо признать, что онѣ будутъ имѣть несомнѣнное значенiе, когда скорость ихъ подъ водой будетъ свыше 10 узловъ, когда онѣ станутъ болѣе обитаемы, способными выходить въ открытое морѣ и тамъ держаться, когда явится возможность находить врага, управляться, стрѣлять и вылавливать свою мину и сможетъ находиться и уничтожить минное загражденiе. Вѣроятно тогда же найдуться средства имъ противодѣйствовать и хотя въ Англiи большинство держится отрицательнаго взгляда на тактическое значенiе подводныхъ лодокъ, не признавая за ними никакой будущности и считая весь этотъ шумъ, поднятый появленiемъ ихъ, и со всѣми достигнутыми результатами усиленно раздутыми, причемъ они говорятъ, что переловятъ ихъ, какъ китовъ. Однако французы держатся болѣе правильнаго взгляда, предрекая серьезное значенiе подводнымъ лодкамъ въ будущихъ морскихъ сраженiяхъ и въ огражденiи береговъ особенно, когда ихъ будетъ построено нѣсколько десятковъ въ каждомъ порту.

Французскiй журналъ "Le Uacht" 1902 г. помѣстилъ статью г. Cloarec'а о стратегическомъ значенiи подводной лодки. Значенiе ихъ онъ считаетъ преувеличеннымъ и подобно тому, какъ маневры послѣднихъ лѣтъ привели къ разочарованiю въ боевой способности миноносцевъ, такъ точно иллюзiи, закутывающiя теперь подводныя лодки, разлетятся въ боевой обстановкѣ.

Допуская совершенствованiя въ конструкцiи и быстроходности подводныхъ лодокъ, логично допустить, что и защита придумаетъ новыя средства обороны. Если достигнуться единичные случаи блестящихъ атакъ, то все же онѣ карлики, безсильны будутъ покорить врага и повлiять на мировую политику; потому не слѣдуетъ увлекаться, а заранѣе предоставить подводнымъ лодкамъ ихъ вспомогательную лишь роль. Если главная задача подводной лодки — подойти къ броненосцу и выстрѣлить въ него своей миной, то очевидно отнынѣ броненосцы не будутъ становиться на якоря на чужомъ рейдѣ, или примутъ мѣры предосторожности, а на ходу атаковать броненосецъ для подводной лодки гораздо труднѣй, чѣмъ миноносцу. Мы, впрочемъ, живемъ въ эпохѣ, въ которой все мѣняется такъ быстро, что, возможно, доживемъ до броненосцевъ съ тройнымъ или даже четвертнымъ корпусомъ такой плавучести, что взрывъ мины не выведетъ броненосца изъ строя.

Надо не забывать, что аксiома военной тактики — никогда не полагаться на оружiе, которое въ нужный и опасный моментъ боя можетъ дать осѣчку.

Имѣемъ ли мы право разсчитывать на операцiи подводной лодки, на основанiи опытовъ, продѣланныхъ на рейдѣ, въ штиль и ясную погоду, когда все впередъ извѣстно и предусмотрѣно; но не то будетъ въ бою, въ ненастье, потерявъ свой курсъ и когда придется ьыть на все готовымъ? Тогда подводная лодка окажется безпомощной и опасной не столько врагу, сколько себѣ. Во всѣхъ государствахъ теперь строятся броненосцы, но рядомъ съ ними строятъ и испытываютъ подводныя лодки; этимъ способомъ создается необходимая подводная команда, ознакомленная съ новымъ дѣломъ.

Подъ впечатлѣнiемъ всѣхъ источниковъ, по которымъ мы имѣли возможность ознакомиться съ подводными судами, подъ впечатлѣнiемъ тѣхъ горизонтовъ, которые сулятъ намъ изобрѣтатели и ихъ комментаторы, мы, естественно, въ свое время, съ особымъ нетерпѣнiемъ ждали открытiя военныхъ дѣйствiй и атакъ новѣйшихъ, построенныхъ уже до Американо-Испанской войны (какъ Аргонавтъ, Пленджеръ, Швана, Беккера, Голланда и др.) подводныхъ лодокъ, но, какъ извѣстно, онѣ скромно держались очень далеко отъ войны… Не можетъ, конечно, быть, чтобъ предпрiимчивыхъ и храбрыхъ людей не оказалось въ Америкѣ! Немореходные мониторы со своими тогда еще неиспытанными динамитными пушками и тѣ приползли и на войнѣ показали свои недостатки, а подводныхъ лодокъ не было… Значитъ, въ нихъ вѣры не имѣли! Или, неужели же адмиралъ Сервера отказался бы взять столь популярную въ Испанiи подводную лодку Пераль[3], если бы эта популярность имѣла цѣну въ глазахъ моряковъ?

Не менѣе интересно то, что нигдѣ не встрѣчается указанiй на тѣ опасности, которыя очевидны при атакѣ подводныхъ лодокъ группами, когда онѣ своими минами одинаково грозны и врагу, и другу. Только в Сѣверо-Американскихъ Штатахъ были сдѣланы интересные и поучительные опыты о разрушительномъ влiянiи подводныхъ взрывовъ на подводное судно. Минные взрывы дѣлались на различныхъ разстоянiяхъ отъ подводной лодки и въ извѣстной постепенности, подъ руководствомъ начальника минной пристрѣлочной станцiи г. Коверса. Для опытовъ была погружена старая желѣзная подводная лодка на глубинѣ 12 футъ, а взрывъ производился 100 фунтами пироксилина на разстоянiи 400 футъ, при чемъ оказалось, что дѣйствiе взрыва даже собственной мины можетъ гибельно повлiять, если не на самый корпусъ, который всегда даетъ при этомъ течь, то обязательно на нервную систему экипажа (въ лодку были посажены различныя животныя). Надо прибавить, что наши водолазы, если даже въ разстоянiи мили отъ мѣста ихъ спусковъ взорвутъ мину, чувствуютъ очень непрiятный ударъ по шлему и звонъ въ ушахъ, причемъ послѣ этого самые опытные водолазы не остаются подъ водою. Когда же взрывъ производится ближе, то невыносимый ударъ заставляетъ немедленно выходить изъ воды; водолазъ обыкновенно оказывается нервно разстроеннымъ, барабанныя перепонки — поврежденными и замѣчается страданiе вообще ушной полости.

С. К. Джевецкiй болѣе 20 лѣтъ тому назадъ выступилъ съ подводною лодкою своего изобрѣтенiя и до сихъ поръ продолжаетъ совершенствоваться въ области подводныхъ судовъ и приспособленiй минъ къ подводному выбрасыванiю. Онъ уже выстроилъ нѣсколько типовъ такихъ лодокъ, и въ нихъ плавали болѣе или менѣе удачно. Въ послѣднее время извѣстны два типа его ныряющихъ подводныхъ лодокъ, названныхъ имъ водобронными судами. Джевецкiй, живя въ Парижѣ, получилъ предложенiе французскаго морского министерства прiобрѣсти отъ него минный траверзный аппаратъ, который онъ проектировалъ для своей подводной лодки; предложенiе это было такъ своевременно и интересно, что министерство тотчасъ заключило съ нимъ контрактъ и установило его аппаратъ на крейсерѣ Surcouf, а другой въ настоящее время на Narval.

Послѣднiй типъ подводной лодки Джевецкаго (1897 года), въ которомъ сосредоточены самыя послѣднiя новинки по механической и электрической частямъ, получилъ первую премiю на Парижскомъ конкурсѣ. Имѣя въ виду особенности характера и духа русскаго человѣка, для котораго лихое морское казачество, аттака на свой рискъ и страхъ, страсть выказать отвагу, предпрiимчивость и молодечество — всегда по сердцу, подводныя лодки, какъ и миноносцы, имѣютъ большую будущность именно у насъ.

В иностранныхъ морскихъ державахъ въ послѣднее время замѣтно настойчивое возобновленiе работъ и опытовъ съ подводными лодками.

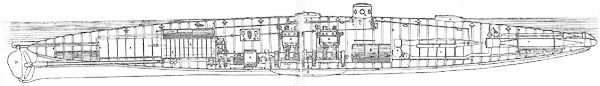

Подводная лодка "Narval" типа самостоятельныхъ (автономныхъ), недавно закончила серiю прiемныхъ испытанiй, признанныхъ вполнѣ удовлетворительными. "Narval" имѣетъ двойную обшивку или два корпуса, между которыми заключаютъ баластную воду. Дл. = 34 м.; шир. = 3,75 м.; водоизмѣщенiе = 106 т. Двигатель системы Adolphe Seigle въ 250 JHP и аккумуляторы Fulmen. Подъ водой — ходъ — 25 миль по 8 узловъ. Спускъ мины системы Джевецкаго.

Рисунокъ 23 въ книгѣ Pesce съ фотографiи "Le Goubet" типа 1895 г. даетъ очень ясное представленiе о спускѣ мины Уайтхеда изъ боковыхъ держателей, чѣмъ достигается неизмѣнность водоизмѣщенiя лодки при стрѣльбѣ миною. Хорошее описанiе и рисунки этой лодки имѣются въ Справочной книгѣ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Александра Михайловича за 1897 г. Какъ на курьезъ, нашедшiй себѣ мѣсто въ книгѣ Pesce, можно указать на упоминанiе (стр. 111) объ M. Apostoloff (1896 г.), jeune ingénieur russe (предложившемъ свой корабль-винтъ во время Крымской войны). Не вдаваясь въ подробности объ этомъ проектѣ, который русскiе содержатъ въ большой тайнѣ, книга говоритъ, что "cet étrange bateau pourrait faire la traversée du Havre à New-York en 28 heures"!

Американцы производили особенно настойчиво въ 1900 г. систематическiй рядъ прiемныхъ испытанiй надъ подводными лодками: Холландъ, Фультонъ и Лэкъ, подвергнувъ ихъ строгой сравнительной оцѣнкѣ, разностороннимъ опытамъ и попутно вырабатывая требованiя тѣхъ улучшенiй, достичь которыя возможно, включивъ ихъ въ контракты.

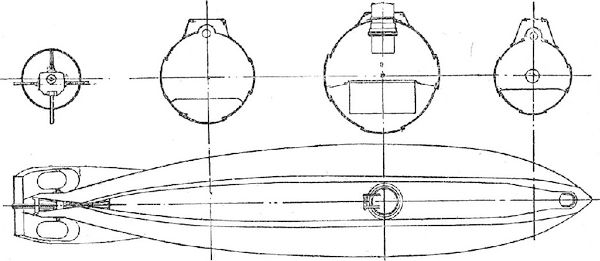

"Holland"

"Holland" 1899 г.

"Fulton"

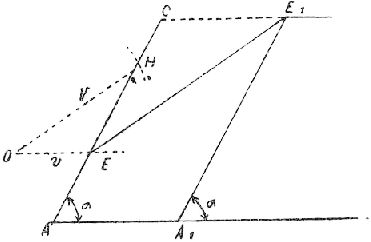

Представленные здѣсь чертежи подводныхъ лодокъ Холланда и Фультона взяты изъ стенографическаго отчета засѣданiя «Commitee on Naval affairs» въ Вашингтонѣ въ 1902 году, подъ предсѣдательствомъ адмирала Девея. Лодка Холланда имѣетъ видъ дельфина. Верхняя палуба построена изъ 9 мм. стали, а башня бронирована до 8" гарвеированной сталью. На гребномъ валу расположены машины: электромоторъ, газовый двигатель (газолиновая машина, взрывъ газа электрическiй) и двигатель для сжатаго воздуха, который подъ очень большимъ давленiемъ наполняетъ газгольдеры. Рули какъ горизонтальные, такъ и вертикальные снабжены автоматическими электрическими приспособленiями. Двойное клѣтчатое дно съ водянымъ баластомъ, которымъ можно управлять. Въ носу и кормѣ имѣются горизонтальные винты для погруженiя безъ хода. Вооруженiе ея изъ трехъ минныхъ пушекъ и запаса изъ шести минъ. Верхнiй аппаратъ — съ метательной миною съ сильно разрывнымъ зарядомъ; сзади динамитная мина, а впереди Уайтхедовская — дѣлаютъ эту подводную лодку весьма грозною, способною навести панику и уничтожить дѣйствительность блокады.

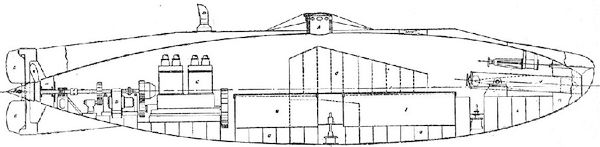

"Gustave Zédé"

Подводныя лодки имѣются:

1. Норвегiя и Швецiя съ легкой руки Норденфельдта и по типу Холланда выстроили уже 6 лодокъ.

2. Германiя втихомолку разрабатываетъ подводный вопросъ у себя дома, слѣдитъ за сосѣдями и имѣетъ небольшую подводную флотилiю въ Килѣ.

3. Австро-Венгрiя выстроила нѣсколько подводныхъ лодокъ въ Полѣ.

4. Турцiя и Грецiя имѣютъ по 2 лодки Норденфельдта по 200 тоннъ каждая.

5. Голландiя въ 1900 г. выстроила Nicolas Tesla.

6. Италiя имѣетъ 5 лодокъ, изъ нихъ Дельфино системы Piatti-dal-Pozzo, въ 1894 г. спущенная, въ 150 тоннъ и 24 метра длиной, двигатель электрическiй, находится въ Спецiи, и въ продолженiи 6 часовъ давала подъ водой до 10 узловъ, чего не достигла пока ни одна изъ подводныхъ лодокъ; нѣсколько лодокъ этого типа строятся.

7. Англiя, такъ упорно отказывавшаяся признать подводную лодку орудiемъ войны, въ глубокой тайнѣ производитъ свои испытанiя, взвѣшивая шансы за и противъ; у нихъ, какъ извѣстно, уже выработали родъ шестовой мины, которую сбрасываютъ съ стального шеста и взрываютъ гальванически тамъ, гдѣ полагаютъ присутствiе подводной лодки. Въ Англiи распространено мнѣнiе, что подводныя лодки ныряющаго типа опаснѣе своимъ, чѣмъ врагу. На одной подводной лодкѣ былъ взрывъ газолина.

8. Францiя въ концѣ 1901 г. имѣла готовыми 14 подводныхъ лодокъ въ Шербурѣ — 8: Narval, Morse, Espadon, Silure, Triton, Sirène — ныряющаго типа по 146 тоннъ, Français и Algerien — эти двѣ подводныя лодки береговой обороны, съ малой дальностiю плаванiя, портовыя суда. Въ Рошфорѣ — 4: типа Français по 185 тоннъ: Farfadet, Korrigan, Gnome, Lutin и въ Тулонѣ — 2: Gymnote и Gustave Zédé.

Бюджетомъ 1901 г. рѣшено построить 8 подводныхъ лодокъ въ 106 тон. каждая.

Бюджетомъ 1902 г. рѣшено построить 4 подводныхъ лодокъ новаго типа, а къ 1906 г., по программѣ судостроенiя, они должны имѣть 68 подводныхъ лодокъ нѣсколькихъ чертежей. Это уже грозная флотилiя.

9. Наконецъ, въ Америкѣ къ началу 1901 года было спущено и находится на испытанiи — 10 подводныхъ лодокъ.

| 1. | Holland | находятся въ испытанiи |

| 2. | Fulton |

Сданы комиссiи:

| 3. | Adder | по 120 тн. заказаны въ 1900 г. 20 авг. | 8 апрѣля 1901 года |

| 4. | Grampus | ||

| 5. | Moccasia | 9 мая 1901 года | |

| 6. | Pike | ||

| 7. | Porpoise | 10 iюня 1901 года | |

| 8. | Shark | 11 iюля 1901 года | |

| 9. | Plunger | 1900 г.19 ноября | 11 августа 1901 года |

| 10. | Backer-Lake | 1900 г. | 11 августа 1902 года |

По мнѣнiю инженера С.-А. Соединенныхъ Штатовъ Георга Мельвиля подробныя испытанiя первыхъ двухъ лодокъ наглядно подтверждают фактъ, что подводныя лодки еще въ перiодѣ испытанiй и требуютъ многихъ улучшенiй. Съ другой стороны онъ отдаетъ справедливость К° Холландъ за быстроту и качество постройки подводныхъ лодокъ.

Онъ предпочитетъ послѣднiй типъ Backer-Lake въ 115 тн., требуетъ соревновательнаго и конкурснаго способа заказовъ, что вызоветъ улучшенiе работы, прогрессъ въ проектахъ и удешевленiе; такъ онъ считаетъ нормальную стоимость подводной лодки около 90.000 фунт. стерл. Какъ только получатся удовлетворительные результаты, необходимо тотчасъ же заказать цѣлую серiю подводныхъ лодокъ.

По свѣдѣнiямъ "Engeneering'а" осеннiя испытанiя, 18–20 ноября, подводной лодки "Adder" дали 15 миль въ 1½ часа, при чѣмъ въ жилыхъ помѣщенiяхъ лодки воздухъ оказался чистымъ и безвреднымъ для экипажа. Что касается газолиноваго двигателя, то, какъ извѣстно, въ маѣ 1902 г. Морскимъ Министерствомъ была назначена комиссiя для выясненiя причины серьезнаго взрыва на "Fulton'ѣ". Мнѣнiя раздѣлились: инженеръ Frost, представитель Holland Boat C°, доказывалъ, что причина взрыва — утечка газолина, а не неиправности аккумуляторной батареи, давшей гремучую смѣсь водорода съ воздухомъ и недостатокъ вентиляцiи. Морскiе же офицеры настаиваютъ на утечкѣ газолина трубопроводами, а потому примѣненiе въ подводныхъ лодкахъ газолина считаютъ не безопаснымъ, тѣмъ болѣе, что этотъ взрывъ не былъ единственнымъ, а иногда наблюдались случаи головокруженiя у команды, такъ какъ отъ горѣнiя газолина получается ядовитая окись углерода, которую не всегда во время можно обнаружить.

Испытанiя Прiемной Комиссiей.

Сравнительныя данныя:

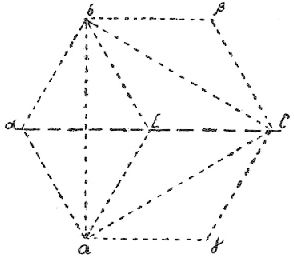

| ДАННЫЯ | Подводныя лодки типа: | |

|---|---|---|

| Lake K° заложены въ январѣ 1902 г. | Holland № 5 | |

| 1. Длина | 65' | 63' 4" |

| 2. Ширина | 11' | 11' 6" |

| 3. Водоизмѣщенiе подъ водой | 115 тн. | 105 тн. |

| запасъ плавучести | 55 тн. | 15 тн. |

| ватеръ-баластъ | - | - |

| 4. Крѣпость корпуса | Разсчитана на 150 фт. погруженiя | Тоже |

| 5. Вмѣстимость топлива | 1.400 gallons = 230 кб. фт. | 850 gallons = 140 кб. фт. |

| 6. Вооруженiе | Мины Уайтхеда: 3 | Одна |

| 7. Число винтовъ | Два | Одинъ |

| 8. Машина непосредств. въ валу, газолиновая съ электрич. взрывомъ | въ 250 JHP | 160 JHP |

| 9. Скорость на поверхности | 10½ узловъ | 7 узловъ |

| Скорость подъ водой | около 7 узловъ | 5½ узловъ |

| 10. Дальность плаванiя | около 2.000 миль | 1.000 миль |

| 11. Средства погруженiя | 1) впускъ воды | 1) впускъ воды въ систерны |

| 2) hydroplans (2) | 2) горизонтальные рули (на ходу) | |

| 3) горизонтальные рули (на ходу) | - | |

| 12. Средства поднятiя | 1) выкачиванiе воды: | 1) выкачиванiе воды: |

| а) въ ручную | а) въ ручную | |

| б) элепктрич. помпой | б) помпой | |

| в) сжат. воздухомъ | - | |

| 2) hydroplans на ходу | 2) горизонт. рули на ходу | |

| 3) опусканiе груза | ||

| 4) отдачей свинцоваго киля |

Къ стр. 27-й.

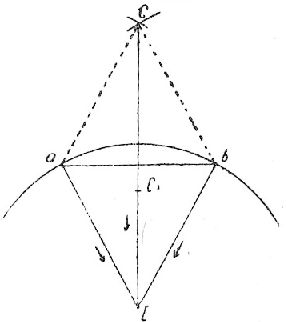

Длина 33 метра; дiаметръ 2 m 80; водоизмѣщенiе 135 тоннъ; двигатель смѣшанной системы (газолиновый двигатель надъ водою и электрическiй подъ водой); спускъ подъ воду напускомъ воды; управляется горизонтальнымъ рулемъ; самодвижущая мина.

Поводная лодка "Форестъ".

Съ тѣхъ поръ, какъ въ подводной лодкѣ Норденфельдта удачно выполнено надежное и быстрое погруженiе работою горизонтальныхъ винтовъ, посредствомъ которыхъ можно держаться на данной глубинѣ, а электрическiй двигатель и жидкiй воздухъ позволяютъ находиться подъ водою продолжительное время, осталось лишь увеличить размѣры подводныхъ лодокъ, и тогда получатся суда съ лучшими боевыми качествами, командѣ станетъ возможнымъ помѣститься удобнѣй и прилагать свою энергiю съ большею пользою, чѣмъ при маломъ помѣщенiи. При такихъ условiяхъ программу дѣйствiй подводныхъ лодокъ въ морскомъ бою намѣтить не трудно.

Практика морскихъ маневровъ уже показала, что отряду миноносцевъ нерѣдко удается подобраться къ броненосцамъ на разстоянiе выстрѣла миной, и броненосцы будутъ обязательно взорваны; безпорядочная стрѣльба ясно свидѣтельствуетъ, что даже на маневрахъ не избѣжать паники; во-сколько же страшнѣе невидимый врагъ, скрытый въ подводной лодкѣ, которая, выставивъ почти незамѣтную командирскую башенку надъ водою и ясно видя свою жертву, подойдетъ вплотную и вполнѣ безопасно, особенно въ сумерки или въ ночное время, настолько, чтобы выстрѣлить мину безъ промаха.

Подводная война — это война предпрiимчивости, таланта и рыцарской отваги. Въ фантастической и непривычной обстановкѣ для человѣка, заключеннаго въ подводной лодкѣ, которая то плыветъ у поверхности воды, то ныряетъ на глубину и пропадаетъ изъ глазъ, перевѣсъ будетъ не на сторонѣ болѣе сильнаго, многочисленнаго, болѣе увѣреннаго въ своемъ владычествѣ на моряхъ, а скорѣе на сторонѣ слабаго числомъ, но сильнаго духомъ и предпрiимчивостью.

Довѣрiе къ подводнымъ лодкамъ пока очень относительно и говоритъ, что за ней можно охотиться такъ же, какъ за китомъ, что вода хорошiй проводникъ звука и существующiй гидрофонъ предупредитъ броненосецъ за нѣсколько миль о приближенiи подводной лодки, а слѣдовательно онъ не будетъ застигнутъ врасплохъ и приметъ соотвѣтствующiя мѣры, дастъ ходъ, а тогда подводная лодка не будетъ уже въ состоянiи ни нагнать его, ни атаковать.

Этотъ аргументъ не вѣсокъ, главное достоинство подводной лодки — невидимость и неуязвимость, а спецiальныя изслѣдованiя доказали, что подводная лодка звучитъ подъ водой несравненно тише мины. Кромѣ того, несмотря на повсемѣстныя испытанiя — ни одного серьезнаго случая съ ними, ни одной человѣческой жертвы не было за все это время; остается лишь побѣдить, такъ сказать, тѣ мелочные недочеты, съ которыми наука, конечно, справится, такъ какъ свѣтлые умы, лучшiе авторитеты и серьезные техники и изобрѣтатели дружно взялись за разрѣшенiе вопроса о подводномъ плаванiи, поэтому можно сказать: всякiй день насъ приближаетъ къ окончательному рѣшенiю задачи этой и будущее сулитъ намъ эру подводныхъ судовъ.

Какъ именно будетъ использованъ этотъ новый способъ продолжительнаго пребыванiя человѣка подъ водой — учеными, общей индустрiей и промышленностью — сказать очевидно трудно, но неоспоримо одно, что открытiя, сдѣланныя для военныхъ цѣлей, всегда служили свою добрую службу и мiру, и наукѣ.

1. Исторiя подводнаго плаванiя описана въ 1823 г. въ "Annales maritimes" Capit. de Montgéry.

2. "La navigation sous-marine" par A. Villon, Paris.

3. "La navigation sous-marine" par Dissaint, Toulon, 1892.

4. "Gymnote autographie à bord de la "Couronne". 1891.

5. "Etude sur les bateaux sous-marine" par Ledien.

6. Статьи въ журналахъ. "Engineer", "Engineering", "Iron".

7. "Le Jacht" 1894–1896.

8. "Journal de Marine" 1885–1887.

9. François Bacon de Verulam.

10. L'abbé Hautefeuille, 1680 "Manière de respirer dans l'eau".

11. P. Marsenne, riligieux de l'ordre des Minimes: "Questions teologiques, physiques, morales et mathemathiques".

12. Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens.

13. "Army and Navy Register". Статья лейтенанта W. Kimball "Тактическое значенiе подводнаго плаванiя".

14. "Barnes's Submarine Warfare".

15. Морской Сборникъ 1878 и послѣд. годовъ.

16. Прибавленiе къ газ. "Яхта" 1878 г. "Опыты подводнаго плаванiя".

17. Описанiе подводнаго миннаго аппарата Джевецкаго. Записки электрической части Инженернаго Корпуса.

18. "Выгодная сторона подводнаго плаванiя". Бр. Карышевыхъ, С.-Петербургъ, 1882 г.

19. "Замѣтки по подводному плаванiю" В. Кремницкаго. Одесса, 1892 г.

20. Норденфельдтъ, докладъ въ Лондонѣ, читанный 5-го февраля 1896 г.

21. Carnet de l'officier de Marine (VII Varietés): "Le bateaux sous-marins".

22. "La navigation sous-marine" par Pesce, 1897.

23. "Les bateaux sous-marins" Forest et Noalhat 1900.

24. Въ Учебникѣ по водолазному дѣлу А. Кононова 1902 г.

II. Паровые котлы и машины военныхъ судовъ

Въ отношенiи примѣненiя водотрубныхъ котловъ на военныхъ судахъ въ настоящее время можно, кажется, считать общепризнанной истиной слѣдующее постановленiе англiйской «Котельной комиссiи».

«При условiи, если примѣняется удовлетворительный типъ водотрубныхъ котловъ, для употребленiя на судахъ военнаго флота онъ былъ бы пригоднѣе котловъ цилиндрическаго типа».

Не сходятся только мнѣнiя относительно того, какiе водотрубные котлы слѣдуетъ принять за наиболѣе пригодные для военныхъ судовъ и на какихъ можно было бы остановиться. Ни въ одномъ изъ флотовъ еще не сдѣлано такого выбора, и причина такой нерѣшительности морскихъ инженеровъ, если можно такъ выразиться, заключается главнымъ образомъ въ томъ, что всѣ существующiя системы водотрубныхъ котловъ весьма неудовлетворительны по своей недостаточной прочности, безопасности и экономичности и преимущества однихъ системъ надъ другими въ этихъ отношенiяхъ не настолько велики, чтобы можно было рѣшить безъ многолѣтней практики, которая система котловъ лучше другихъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ конструкторы этихъ котловъ, въ борьбѣ за первенство, пытаются усовершенствовать свои системы, вводятъ различныя измѣненiя въ устройство котловъ и тѣмъ, конечно, отдаляютъ рѣшенiе вопроса о наилучшей системѣ водотрубныхъ котловъ для военныхъ судовъ.

Англiйское адмиралтейство назначенiемъ «Котельной Комиссiи» пыталось (трудно сказать, насколько искренно) ускорить рѣшенiе этого вопроса о наилучшемъ типѣ котловъ, но эта попытка не только не дала никакого рѣшенiя вопроса, но, можно сказать, нисколько не приблизила положенiе дѣла къ этому рѣшенiю. «Котельная комиссiя» явилась, какъ извѣстно, въ виду слѣдующихъ обстоятельствъ:

До 1901 года на всѣ крейсера 1-го и 2-го класса и на всѣ броненосцы англiйское адмиралтейство ставило исключительно бельвилевскiе котлы, чѣмъ нанесло весьма чувствительный ущербъ какъ своимъ отечественнымъ котельнымъ заводамъ, оборудованнымъ для постройки цилиндрическихъ котловъ, такъ и сталезаводчикамъ, изготовлявшимъ сталь для этихъ котловъ. Образовалась въ странѣ сильная партiя недовольныхъ введенiемъ иноземной системы котловъ и, искусно изыскивая средства для возбужденiя общественнаго мнѣнiя противъ нихъ, эта партiя нашла себѣ точки опоры для нареканiй на адмиралтейство за введенiе новой системы котловъ въ меньшей экономичности бельвилевскихъ котловъ по сравненiю съ цилиндрическими, а главнымъ образомъ въ частыхъ поврежденiяхъ бельвилевскихъ котловъ на англiйскихъ судахъ, обуславливавшихся почти исключительно полной неподготовленностiю механиковъ и машинныхъ командъ англiйскаго флота къ управленiю этими котлами.

Чтобы положить конецъ всѣмъ многочисленнымъ нареканiямъ за выборъ бельвилевской системы котловъ, какiя посыпались на адмиралтейство въ газетныхъ статьяхъ и парламентскихъ запросахъ, оно вынуждено было передать это дѣло на рѣшенiе комиссiи изъ такихъ лицъ, которыхъ можно было бы признать какъ компетентными, такъ и вполнѣ безпристрастными и независимыми. Не нашли ничего лучшаго, какъ выбрать такихъ лицъ изъ среды заводчиковъ, пароходовладѣльцевъ и т. п., хотя компетентность такихъ лицъ въ этомъ важномъ спецiальномъ вопросѣ подлежала большому сомнѣнiю въ виду ихъ малаго знакомства съ тѣми требованiями, какiя предъявляются механизмамъ на военныхъ судахъ.

Уже съ самаго начала можно было предвидѣть, что эта комиссiя начнетъ свою дѣятельность съ забракованiя бельвилевскихъ котловъ. Такъ и случилось: она постановила, въ угоду сильной партiи ихъ противниковъ, не примѣнять ихъ больше въ англiйскомъ флотѣ и даже не ставить на тѣ строющiяся суда, гдѣ перемѣна системы котловъ не потребуетъ крупныхъ передѣлокъ и не задержитъ постройки судовъ. Взамѣнъ примѣненiя бельвилевскихъ котловъ комиссiя рекомендовала испытать четыре системы котловъ: Бабкока-Вилькокса, Никлосса, Дюрра и Ярроу съ крупнокалиберными трубками. Въ маѣ 1902 года эта комиссiя окончила свои работы, оставивъ совершенно невыполненной главную задачу, которая была предложена ей: указать типъ котловъ, какой слѣдуетъ употреблять на военныхъ судахъ. Въ своемъ заключительномъ докладѣ комиссiя рѣкомендовала пока не найдется вполнѣ удовлетворительный типъ водотрубныхъ котловъ, снабжать всѣ крупные крейсера и броненосцы, для болѣе экономическаго расхода угля, цилиндрическими котлами такой мощности, чтобы отъ нихъ могли дѣйствовать всѣ судовые вспомогательные механизмы, а также главныя машины для обыкновеннаго крейсерскаго хода; водотрубные же котлы (одной изъ четырехъ вышеупомянутыхъ системъ) должны служить, такъ сказать, дополнительными, только для полученiя большихъ скоростей, благодаря чему ихъ можно будетъ держать всегда чистыми. Цилиндрическiе котлы должны быть разсчитаны на давленiе 210 фунтовъ на кв. дюймъ, чтобы доставляли въ машины паръ давленiемъ въ 200 фунтовъ.

Такое рѣшенiе можно было принять за шагъ назадъ въ «котельномъ вопросѣ», сдѣланный для поддержанiя англiйской промышленности въ лицѣ сталезаводчиковъ и строителей цилиндрическихъ котловъ, но подобныя смѣшанныя установки котловъ приняты уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ голландскомъ флотѣ, а въ послѣднее время онѣ нашли себѣ обширное примѣненiе въ германскомъ флотѣ. Поэтому можно сказать, что для англiйской «котельной комиссiи», поспѣшившей забраковать бельвилевскiе котлы и не располагавшей никакими данными для выбора вмѣсто нихъ другой системы водотрубныхъ котловъ, не оставалось никакого другого выхода передъ неразрѣшимой задачей найти удовлетворительный типъ водотрубныхъ котловъ для военныхъ судовъ, какъ рекомендовать такую выжидательную мѣру осторожности въ отношенiи примѣненiя водотрубныхъ котловъ. Вообще объ этой комиссiи можно сказать, что едва ли найдется другая техническая комиссiя, которая въ своихъ постановленiяхъ руководствовалась бы столь мало техническими соображенiями.

Какъ бы то ни было, съ теченiемъ времени практика постепенно намѣчаетъ наиболѣе пригодные для примѣненiй типы водотрубныхъ котловъ. Примѣняемые главнымъ образомъ въ настоящее время ихъ системы слѣдуютъ въ такомъ порядкѣ по степени своего распространенiя: Бельвиля, Торникрофта, Нормана, Ярроу, Никлосса, Бабкока-Вилькокса и Дюрра; сюда надо прибавить еще систему Дю-Тампля, число примѣненiй которой ставится ограниченнымъ.

Большинство этихъ системъ котловъ были описаны въ предыдущихъ изданiяхъ «Морской справочной книжки», а потому теперь можно ограничиться только указанiемъ введенныхъ въ ихъ устройство усовершенствованiй, если послѣднiя были сдѣланы.

Эти системы котловъ распадаются на два главныхъ типа: 1) котлы съ прямыми почти горизонтальными крупнокалиберными водогрѣйными трубками (Бельвиля, Никлоса, Бабкока-Вилькокса и Дюрра) и 2) котлы съ кривыми или прямыми мелкокалиберными водогрѣйными трубками, поставленными съ двухъ сторонъ топки въ положенiяхъ, приблизительно подъ 45° къ горизонту (Торникрофта, Нормана, Ярроу и Дю-Тампля). Первый типъ котловъ характеризуется тѣмъ, что топочному пространству нельзя придать достаточной высоты для примѣненiя форсированной тяги, циркуляцiя воды въ нихъ, сравнительно, медленная, и они пригодны только для броненосцевъ и большихъ крейсеровъ. На одну тонну ихъ вѣса они доставляютъ количество пара, достаточное для развитiя 20–25 индикаторныхъ лошадиныхъ силъ. Главное преимущество котловъ этого типа по сравненiю съ котлами второго типа, — большая прочность и легкость исправленiй.

Котлы второго типа, наоборотъ, характеризуются быстрой циркуляцiей воды и способностью работать подъ форсированной тягой, такъ какъ въ нихъ между двумя батареями водогрѣйныхъ трубокъ образуется обширное и высокое топочное пространство, приблизительно треугольной формы въ поперечномъ сѣченiи. Съ другой стороны, исправленiя этихъ котловъ, заключающiяся почти исключительно въ перемѣнѣ водогрѣйныхъ трубокъ, представляютъ большiя затрудненiя: во-первыхъ, трудно отыскивать повредившiяся трубки и, во-вторыхъ, не легко получить доступъ къ нимъ для выниманiя и постановки новыхъ, особенно если окажется необходимымъ мѣнять трубки, находящiяся внутри батареи, а не крайнiя. Вмѣстѣ съ тѣмъ тонкостѣненныя (2–2½ мм.) трубки этихъ котловъ повреждаются легче и чаще болѣе толстыхъ (5 — 10 мм.) трубокъ котловъ перваго типа. Для перемѣны трубокъ въ котлахъ второго типа по большей части приходится прибѣгать къ помощи береговыхъ мастерскихъ, но, въ виду многочисленности трубокъ въ этихъ котлахъ, является возможнымъ ограничиться закупориванiемъ повредившихся трубокъ.

Относительно бельвилевскихъ котловъ можно сказать, что, какъ въ нашемъ флотѣ, такъ и во французскомъ, гдѣ они являются наиболѣе распространенной системой котловъ, они менѣе всѣхъ другихъ системъ водотрубныхъ котловъ возбуждаютъ нареканiй и неудовольствiй со стороны судовыхъ механиковъ. На основанiи многолѣтняго опыта съ ними на нашихъ судахъ, общiй отзывъ о нихъ тотъ, что при всѣхъ обстоятельствахъ они служатъ вполнѣ удовлетворительно, не возбуждая никакихъ жалобъ. Точно такъ же по донесенiямъ съ французской эскадры котлы Бельвиля — самые практичные и самые лучшiе по легкости управленiя. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ Англiи, при введенiи этихъ котловъ встрѣтились съ цѣлымъ рядомъ поврежденiй и аварiй, вызвавшихъ недовѣрiе къ этимъ котламъ и послужившихъ, наконецъ, однимъ изъ мотивовъ къ ихъ окончательному забракованiю. Въ объясненiе этого повидимому страннаго обстоятельства надо сказать, что удовлетворительная служба водотрубныхъ котловъ какой бы то ни было системы зависитъ отъ двухъ главныхъ условiй:

1) отъ тщательности постройки котловъ и

2) отъ уменья механиковъ и кочегаровъ управляться съ котлами данной системы.

По отзывамъ инженеровъ, посѣщавшихъ котельныхъ заводъ Бельвиля въ Сенъ-Дени, постройка котловъ производится тамъ съ такою тщательностiю, какая, казалось бы, и не требуется; всѣ прiемы постройки выработаны многолѣтней практикой. Бельвилевскiе котлы для англiйскихъ флотовъ строились по чертежамъ завода Бельвиля въ англiйскими заводами, не имѣющими никакой практики въ постройкахъ такого рода, — недостатокъ, который не можетъ быть замѣненъ никакою тщательностiю и старательностiю.

Съ другой стороны, въ нашемъ и французскомъ флотахъ котлы Бельвиля вводились постепенно, что дало возможность исподволь подготовлять ознакомленный съ этими котлами составъ машинной команды, а вмѣстѣ съ тѣмъ судовымъ механикамъ давались инструкцiи въ точности слѣдовать правиламъ ухода за котлами, выработаннымъ заводомъ Бельвиля. Наоборотъ, въ Англiи ихъ стали вводить на суда быстро, и дѣло дошло, можно сказать, даже до монополизированiя. При этихъ условiяхъ команды кочегаровъ оказались въ полномъ своемъ составѣ незнакомыми съ новыми котлами и съ уходомъ за ними, и даже некому было обучить кочегаровъ, потому что на многихъ судахъ не было ни одного механика, хотя бы сколько нибудь знакомаго съ котлами и съ правилами ухода за ними.

Какъ извѣстно, неэкономичность котловъ Бельвиля (а равно и другихъ того же типа, т. е. Никлосса и Бабкока-Вилькокса) обусловливается главнымъ образомъ тѣмъ, что выдѣляющiеся изъ топлива горячiе газы не успѣваютъ въ слишкомъ низкой топкѣ вполнѣ сгорѣть и большая часть ихъ попадаетъ въ промежутки между трубками еще не сгорѣвшими. При форсированiи тяги этотъ недостатокъ въ значительной степени усугубляется. Пытаясь устранить этотъ недостатокъ, заводъ Бельвиля выработалъ типъ котловъ съ экономизаторами, которые, при прежнемъ устройствѣ испарительныхъ элементовъ, заключаютъ еще, устроенные одинаково съ послѣдними, элементы экономизатора для подогрѣванiя питательной воды, расположенные надъ котлами въ дымоходѣ и состоящiе изъ трубокъ меньшаго дiаметра по сравненiю съ трубками самихъ котловъ. Пустое пространство между батареями трубокъ экономизатора и котла образуетъ какъ бы дополнительную огневую камеру, гдѣ не сгорѣвшiе вполнѣ топочные газы, пройдя батарею парообразовательныхъ трубокъ, снова воспламеняются и доканчиваютъ свое сгоранiе, отдавая теплоту трубкамъ экономизатора.

Прибавляя къ котлу экономизаторъ, уменьшаютъ число трубокъ въ элементахъ самого котла (на 2–3 ряда), благодаря чему должна облегчаться циркуляцiя воды въ послѣднихъ и выдѣленiе пара изъ воды.

При экономизаторѣ питанiе котла производится не въ паросушитель, какъ обыкновенно, а въ коллекторъ, расположенный внизу элементовъ экономизатора; отсюда вода распредѣляется по послѣднимъ и циркулируетъ въ нихъ снизу вверхъ, такъ сказать, въ естественномъ направленiи и затѣмъ, согрѣвшись, собирается въ верхнiй коллекторъ экономизатора, откуда уже поступаетъ для питанiя котла въ его паросушитель.

Экономизаторы бельвилевскихъ котловъ далеко не оправдали тѣхъ надеждъ, какiя возлагались на нихъ, такъ какъ на практикѣ они представили слѣдующiя неудобства:

1) питательная вода, поступая прямо въ экономизатиоры и подогрѣваясь, оставляетъ тамъ большую часть осадковъ; этимъ обусловливается скорое загрязненiе трубокъ экономизаторовъ, чему способствуетъ также медленность циркуляцiи воды по этимъ трубкамъ;

2) вслѣдствiе низкой температуры трубокъ экономизаторовъ на нихъ легко осаждается сажа, а между тѣмъ ихъ баненiе неудобно.

При загрязненiи трубокъ экономизаторовъ изнутри и снаружи сводится на нѣтъ вся экономiя, какую могло бы доставить примѣненiе послѣднихъ и какая достигается только, пока ихъ трубки чисты (что бываетъ только въ теченiе первыхъ 2–3 сутокъ плаванiя). То же самое загрязненiе причиняетъ быструю порчу трубокъ отъ разъѣданiя. Такимъ образомъ, для котловъ съ экономизаторами безусловная чистота питательной воды гораздо нужнѣе, чѣмъ для котловъ безъ экономизаторовъ.

Наконецъ, надо еще прибавить, что экономизаторы усложняютъ устройство котловъ и, прибавляя множество горловинокъ, которыя приходится вскрывать при часто требующихся чисткахъ, дѣлаютъ послѣднiя болѣе трудными и хлопотливыми, вызывая тѣмъ справедливое недовольство противъ себя со стороны судовыхъ механиковъ.

Всѣ эти обстоятельства повели къ тому, что, напримѣръ, въ нашемъ флотѣ рѣшено въ послѣднее время ставить впредь бельвилевскiе котлы безъ экономизаторовъ. Можетъ быть, неудачное примѣненiе экономизаторовъ повлiяло отчасти на рѣшенiе англiйской "Котельной комиссiи" забраковать бельвилевскiе котлы.

До настоящаго времени бельвилевскiе котлы по числу своихъ примѣненiй на судахъ флота стоятъ далеко впереди всѣхъ остальныхъ системъ водотрубныхъ котловъ.

Котлы Никлосса послѣ ихъ первыхъ примѣненiй на судахъ (и въ томъ числѣ на нашей канонерской лодкѣ Храбрый) подверглись многимъ измѣненiямъ, имѣющимъ цѣлью увеличить ихъ продуктивность или благонадежность. Такъ, желая увеличить поверхность нагрѣва на своихъ котлахъ при томъ же ихъ объемѣ, Никлоссъ сталъ, было, снабжать ихъ трубками малаго дiаметра (40 мм. вмѣсто 85 мм.) и даже пытался приспособить свои котлы для минныхъ судовъ; но первый же опытъ постановки такихъ котловъ на судно далъ вполнѣ неблагопрiятные результаты, — котлы оказались неблагонадежными. Послѣ того стали строить котлы съ трубками двухъ размѣровъ: толстыми снизу и тонкими сверху. Отказавшись и отъ такого устройства котловъ, въ послѣднiе годы Никлоссъ вернулся опять къ котламъ съ трубками одинаковаго дiаметра.

Надо вообще сказать, что котлы Никлосса представляются неблагонадежными вслѣдствiе слишкомъ большого примѣненiя въ нихъ такого ненадежнаго матерiала, какъ ковкiй чугунъ (на водяные камеры довольно сложной формы и большихъ размѣровъ, а такъ же на наконечники или фонари трубокъ). Стараясь устранить эти конструктивные недостатки своихъ камеръ, Никлоссъ въ послѣднее время оставилъ волнистую форму водяныхъ камеръ, которыя выдѣлываются теперь прямоугольной формы, причемъ они не отливаются уже изъ чугуна, а штампуются изъ мягкой стали. Точно такъ же сдѣлана попытка улучшить конструкцiю и самыхъ трубокъ: фонари наружныхъ водогрѣйныхъ трубокъ изъ ковкаго чугуна оказались ломкими, въ нихъ часто случались трещины, а это вело за собой вылѣзанiе изъ гнѣзда трубки и въ результатѣ происходила аварiя съ человѣческими жертвами. Вслѣдствiе этого Никлоссъ въ 1901 году принялъ для трубокъ своихъ котловъ новое устройство, при которомъ фонаря изъ ковкаго чугуна уже нѣтъ, а имѣтся только стальная цѣльнотянутая трубка, развальцовываемая особыми приборами въ мѣстахъ своего прохожденiя черезъ заднюю стѣнку водяной камеры и ея перегородку; осаживанiемъ въ нагрѣтомъ состоянiи трубкѣ придается утолщенiе на переднемъ концѣ, чтобы можно было обточить послѣднiй на конусъ снаружи, а внутри нарѣзать. Внутренняя (циркуляцiонная) трубка устраивается такимъ образомъ, что разбирать и собирать приходится обѣ трубки послѣдовательно, а не сразу, какъ прежде, когда для вывинчиванiя донышка трубокъ надо было вращать внутреннюю трубку въ наружной, что очень затрудняло разборку, особенно при прогибѣ наружныхъ трубокъ.

Случающiяся то тамъ, то здѣсь аварiи съ котлами Никлосса, заставляютъ признать ихъ недостаточно благонадежными и останавливаютъ ихъ распространенiе, несмотря на легкость разборки и другiя преимущества, приписываемыя имъ. Нѣкоторыя аварiи съ этими котлами сопровождались смертными случаями; въ нашемъ флотѣ (гдѣ эти котлы поставлены на трехъ судахъ) такихъ случаевъ было два: былъ обваренъ до смерти кочегаръ на лодкѣ Храбрый, гдѣ вылѣзла изъ гнѣзда одна изъ трубокъ котла, и на броненосцѣ Ретвизанъ, при разрывѣ одной трубки, было обожжено 6 кочегаровъ, изъ коихъ 5 умерли отъ обжоговъ.

По отзывамъ компетентныхъ лицъ франузскаго флота, гдѣ больше всего примѣняются котлы Никлосса, послѣднiе, въ силу особенностей своего устройства, требуютъ крайне внимательнаго наблюденiя за уровнемъ воды, угрожая въ противномъ случаѣ аварiями и опасностiю смерти для кочегаровъ: трубки этихъ котловъ ни на мгновенiе не должны оставаться безъ воды, безъ риска, чтобы онѣ не разорвались, тогда какъ въ другихъ водотрубныхъ котлахъ подобной опасности не существуетъ и, напримѣръ, въ бельвилевскихъ котлахъ верхнiя трубки работаютъ всегда безъ воды[4]. Этимъ обусловливаются частыя поврежденiя трубокъ и водяныхъ камеръ, въ которыя вставляются трубки, настолько частыя, что отпускаемыхъ въ запасъ на суда трубокъ и водяныхъ камеръ едва хватаетъ на одинъ годъ плаванiя. Съ другой стороны, нельзя увеличивать запасы этихъ частей на судахъ въ виду затруднительности хранить ихъ, поддерживая въ исправности ихъ притертыя поверхности, съ поврежденiемъ которыхъ части становятся негодными къ употребленiю.

Что касается до легкой разбираемости котловъ Никлосса, то, по отзывамъ имѣвшихъ съ ними дѣло судовыхъ механиковъ, трубки совершенно легко выжимаются только до тѣхъ поръ, пока котлы новы. Были случаи, когда для выжиманiя трубокъ приходилось разрубать ихъ, чтобы не повредить притертыхъ поверхностей водяныхъ камеръ, въ которые онѣ вставлены.