ЧАСТЬ III. Эпоха господства Запада с 1500 г. до настоящего времени

Общее введение

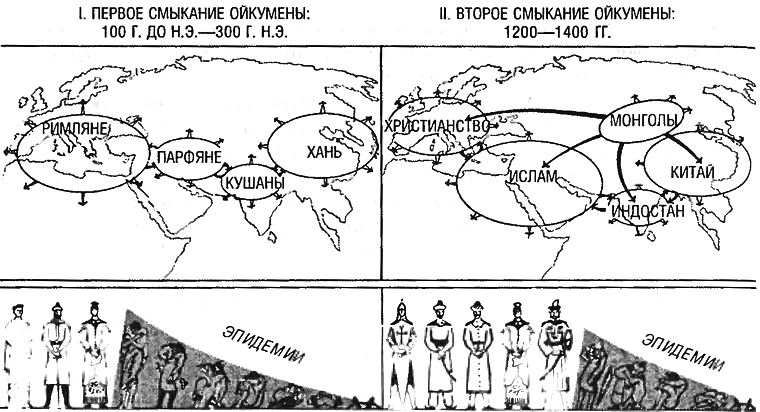

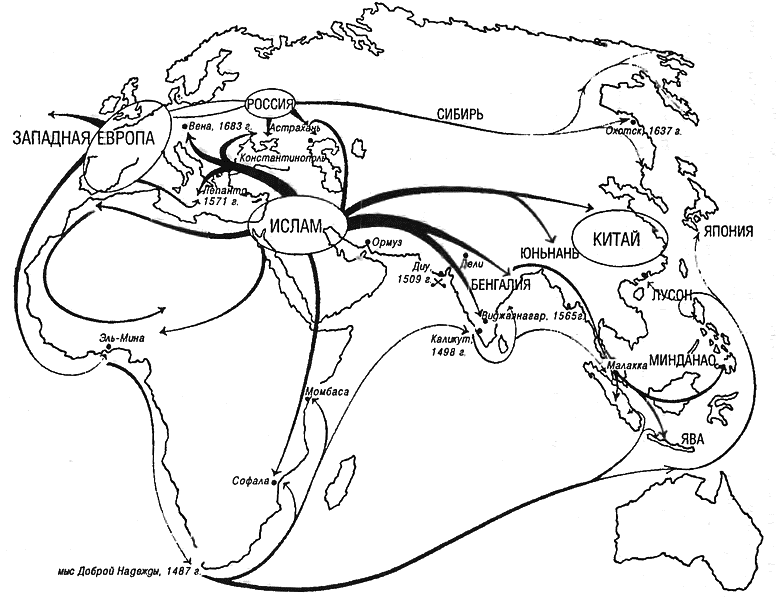

1500 г. вполне символизирует наступление современной эпохи как во всем мире, так и в истории Европы. Незадолго до этой даты технические новшества в мореходстве, введенные португальцами при принце Генрихе Мореплавателе (ум. 1460), сделали приемлемыми опасности Северной Атлантики с ее штормами и течениями. После укрощения этих опасных водных просторов для европейских моряков больше не было недоступных морей и не покрытых льдами берегов, которых бы они страшились. Один за другим отважные капитаны открывали до тех пор неведомые моря, и в их числе Колумб (1492 г.), Васко да Гама (1498 г.) и Магеллан (1519-1522 гг.) были лишь самыми известными.

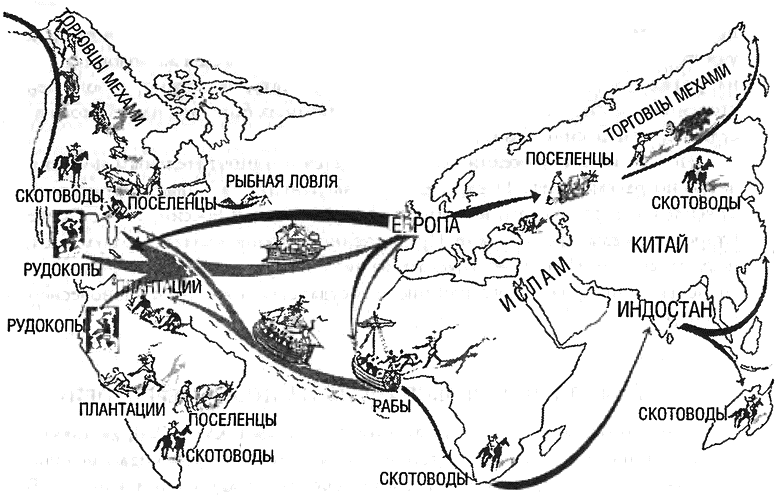

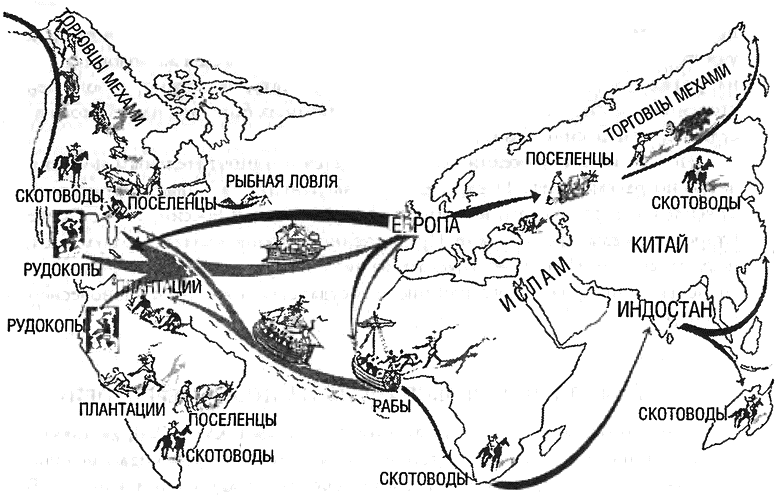

В результате Атлантическое побережье оказалось связанным с большинством других берегов земли. То, что раньше было самым краем Евразии, меньше чем за жизнь одного поколения стало центром мировых морских путей, оказывая и испытывая влияние каждого человеческого общества, живущего в пределах досягаемости моря. Тем самым тысячелетнее равновесие, установившееся на земле среди евразийских цивилизаций, было резко нарушено и в течение трех столетий совершенно изменено. Защитный океанский барьер между Америками и остальным миром был внезапно разрушен, а работорговля поместила большую часть Африки под сень цивилизации. Только Австралия да некоторые мелкие острова Тихого океана оставались на какое-то время в безопасности, но уже к концу XVIII в. они также стали испытывать на себе силу европейского искусства мореплавания и европейской цивилизации.

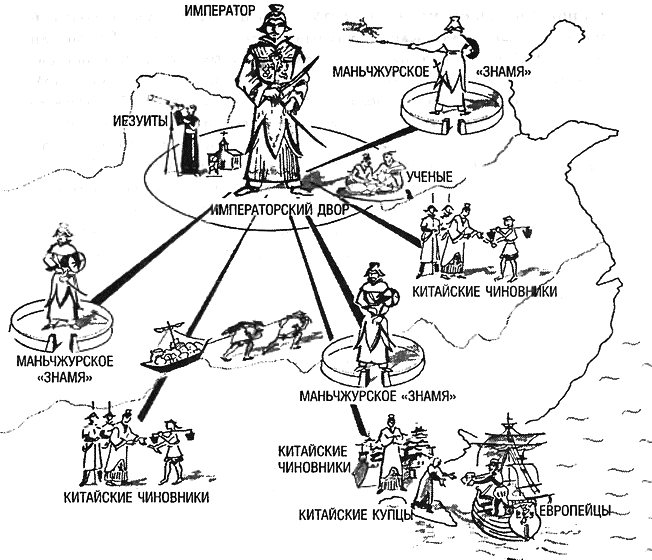

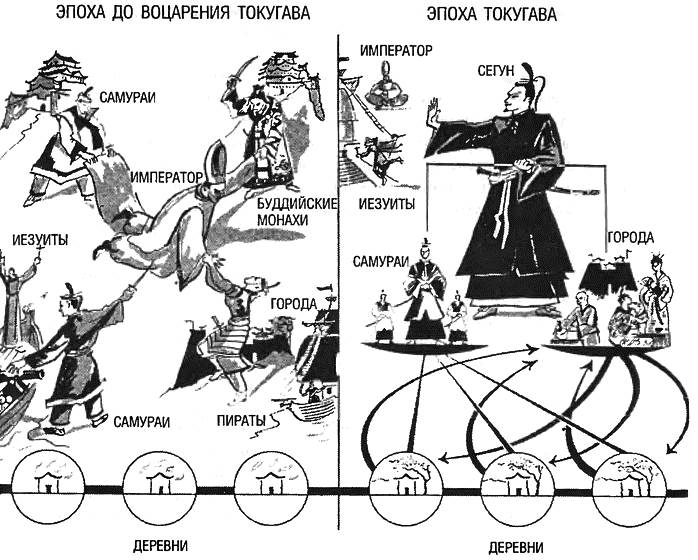

Западная Европа выиграла, разумеется, больше всех от таких чрезвычайных перемен в мировых отношениях как в материальном, так и в более широком смысле, поскольку она стала местом, не знающим равным по привлечению всевозможных новшеств. Это позволяло европейцам заимствовать понравившиеся им орудия у других народов и побуждало к переосмыслению, переделке и изобретению новых приспособлений на основе собственного возросшего культурного достояния. Наиболее показательными жертвами нового мирового равновесия стали американские цивилизации Мексики и Перу, так как их грубо низвели до относительно простого сельского уровня после того, как.испанцы уничтожили или разложили их правящую элиту. В Старом Свете мусульмане утратили свое положение в центре ойкумены, когда караванные пути были вытеснены океанскими. Только на Дальнем Востоке влияние нового созвездия мировых отношений поначалу было незначительным. Китай не видел большой разницы в том, что торговля с другими странами, регулировавшаяся традиционными формами, перешла из рук мусульман в руки европейских торговцев. Как только европейская энергия экспансии стала угрожать их политической независимости, сначала Япония, а за ней и Китай изгнали нарушителей спокойствия и закрыли свои границы для новых посягательств. И все же к середине XIX в. даже такая сознательно выбранная изоляция не могла больше поддерживаться. Цивилизация Дальнего Востока — одновременно с первобытными культурами Центральной Африки — начала расшатываться под действием только что индустриализованного европейского (и внеевропейского) Запада.

Ключом к мировой истории с 1500 г. служит растущее политическое господство сначала Западной Европы, а затем разросшегося общества европейского типа от американского побережья Атлантики на западе до просторов Сибири на востоке. При этом вплоть до начала XVIII в. старые сухопутные границы азиатских цивилизаций сохраняли немалую часть своего былого значения. И Индия (с 1526 г.), и Китай (ок. 1644 г.) становились объектом завоевательских набегов через эти границы, а Османская империя не исчерпала свою экспансионистскую мощь почти до конца XVII в. Только в Центральной Америке и в западной части Южной Америки европейцам удалось создать в этот период обширные заморские империи. Таким образом, 1500-е — 1700-е гг. следует рассматривать как период перехода от старой сухопутной к новой океанской модели всемирных отношений, период, когда европейская предприимчивость изменила, но еще не опрокинула четырехстороннее равновесие Старого Света.

В следующий знаменательный период 1700-1850-х гг. произошло решительное изменение баланса в пользу Европы, не коснувшееся, однако, Дальнего Востока. К западному миру добавились две большие окраинные части: Россия благодаря петровским реформам и Северная Америка в результате колонизации. Менее масштабные отростки европейского общества укоренялись одновременно в самой южной части Африки, в равнинных областях Южной Америки и в Австралии. Индию подчинили европейским законам, а мусульманский Средний Восток избежал этой участи только благодаря внутриевропейскому соперничеству. Варварский заповедник степей Евразии утратил остатки военного и культурного значения с активизацией процесса завоеваний и колонизации со стороны России и Китая.

После 1850 г. быстрое развитие промышленности на основе механической тяги в огромной степени расширило политическое и культурное превосходство Запада. В начале этого периода дальневосточная цитадель не устояла перед орудиями западных кораблей, а несколько европейских держав расширили и упрочили колониальные империи в Азии и в Африке. Хотя европейские империи после 1945 г. распадались, а лидерство национальных государств Европы скрылось за концентрацией народов и стран под эгидой американского и советского правительств, следует признать, что с конца Второй мировой войны стремление копировать и овладевать наукой, технологией и другими элементами западной культуры чрезвычайно усилилось во всем мире. Таким образом, свержение Западной Европы с трона, на котором она столь недолго правила миром, совпало (и было вызвано) с беспрецедентным быстрым «озападниванием» всех народов земли. Подъем Запада кажется сегодня все еще далеким от своего апогея; неочевидно также, пусть даже и в самом узком политическом смысле, что эра превосходства Запада миновала. Американская и российская окраины европейской цивилизации в военном отношении остаются гораздо сильнее остальных государств мира, тогда как мощь реорганизованной в федеральном духе Западной Европы потенциально выше, чем у названных двух держав, и остается меньше лишь по причине трудностей с увязкой общей политики государств, по-прежнему цепляющихся за атрибуты их приходящего в упадок суверенитета.

С высоты середины XX в. развитие западной цивилизации с 1500 г. представляется сильнейшим взрывом, значительно превосходящим по масштабности любое подобное явление прошлого как по географическим меркам, так и по социальной глубине. Современную историю Европы характеризовало беспрерывное и ускоряющееся самопреобразование, возникающее из пены конфликтующих идей, институтов, устремлений и изобретений. С недавней институционализацией осмысленного нововведения в виде промышленных научно-исследовательских лабораторий, университетов, военных генеральных штабов и всевозможных комиссий по планированию растущие темпы технических и общественных изменений будут оставаться постоянной характерной чертой западной цивилизации.

Такая способность к переменам делает историю Европы и Запада последних веков увлекательной и сложной для исследования. Тот факт, что мы наследники, но также и пленники прошлого, оказавшиеся в самой гуще непредсказуемых и невероятно далеко идущих потоков, не облегчает задачу по сколь возможно хладнокровному, если не безошибочному, установлению знаковых вех для давно минувших эпох и отличных от нашей цивилизаций.

И все же нужно попытаться написать картину европейской и мировой истории в современную эпоху такими же широкими мазками, которыми мы пользовались в этой книге до сих пор, чтобы не утратить художественные пропорции всего труда. К счастью, благородное войско историков уже промаршировало по этой дороге, а потому нетрудно будет поделить историю Запада на периоды и охарактеризовать их достаточно корректно. Более серьезное затруднение возникает в связи с тем, что требуемые периоды истории Запада не совпадают с периодами мировой истории. В этом нет ничего удивительного, так как Европе приходилось первой перестраиваться на новом уровне до того, как действие ее возросшей силы смогло в значительной мере сказаться в других частях света. Можно, таким образом, увидеть разрыв между последовательными самоизменениями европейского общества и их проявлениями на более широкой сцене всемирной истории.

Я соответственно расположил следующие главы по линиям, характерным для мировой истории. При этом в каждой главе для Европы делается поправка во времени, чтобы рассмотреть отдельные трансформации европейской жизни, предвосхитившие и в значительной степени вызвавшие новый этап развития мира. Так, в главе, посвященной 1500-1700 гг., будет рассматриваться развитие Европы только до 1650 г., когда она болезненно выбралась из своей средневековой формы. В главе, отведенной периоду 1700-1850 гг. в истории мира, будет рассмотрена и Европа, и неевропейский Запад времен Старого режима 1650-1789 гг. Заключительная глава, касающаяся процессов 1850-1950 гг., содержит анализ Запада с 1789-го по 1917 г. В заключении рассмотрены вопросы, которые считаются ключевыми в трансформации западного общества с 1917 г., а также сделано несколько предположений относительно возможных путей всемирной истории на будущее.

Компенсацией за неизбежное неудобство такой схемы должна, по замыслу, стать удачно подчеркнутая основная динамика современной истории.

ГЛАВА XI.

Вызов Дальнего Запада миру в 1500-1700 гг.

А. ВЕЛИКИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ И ИХ МИРОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

К началу XVI в. европейцы с Атлантического побережья владели тремя секретами успеха, которые позволили им покорить все океаны мира за какие-то полвека и подчинить себе наиболее развитые районы Америки за жизнь одного поколения. Этими талисманами были глубоко укоренившаяся задиристость и безрассудство (1), реализуемые с помощью сложной военной технологии, особенно в морском деле (2), а также население, привычное к тем видам болезней, которых не знал Новый Свет (3).

О варварских корнях европейской агрессивности, уходящих в бронзовый век, о сохранении в средние века воинских навыков у купечества Западной Европы, а также среди городского и сельского дворянства уже говорилось в нашей книге. При этом, если вспомнить почти невероятную храбрость, отвагу и жестокость Кортеса и Писарро в Америке, поразмыслить о безжалостной агрессивности Алмейды и Альбукерка в Индийском океане, узнать о том пренебрежении, с которым даже такой образованный европеец, как отец Маттео Риччи, относился к воспитанности китайцев[912], становится ясна вся сила европейской воинственности в сравнении с поведением и склонностями других крупных цивилизаций земли. Только мусульмане и японцы могут выдержать сравнение по тому почету, который оказывали они воинской доблести. Однако мусульманские торговцы обычно уступали насилию, которое пребывало в большой чести у их правителей, и редко брали на себя смелость противостоять ему. Таким образом, мусульманским торговцам недоставало голой, хорошо организованной, широкой силы, ставшей основным товарным запасом европейских морских торговцев в XVI в. Японцы, конечно, могли бы скрестить мечи с любым европейцем; но рыцарский стиль их военного искусства в сочетании с сильно ограниченным количеством железа означал, что ни самураи, ни морские пираты не могли бы достойно ответить бортовому залпу Европы.

Господство на море значительно усилило возможности проявления воинственности европейцев с начала XVI в. Однако морское превосходство Европы само было результатом сознательного сочетания науки и практики, начавшегося в торговых городах Италии и достигшего зрелости в Португалии благодаря стараниям Генриха Мореплавателя и его наследников. С введением в обиход компаса (XIII в.) плавание вне пределов видимости земли стало регулярной практикой Средиземноморья, а штурманские карты, или портуланы, требовали для таких путешествий указания берегов, гаваней, береговых знаков и направления по компасу между основными портами. И хотя рисовали их от руки, без точных математических проекций, на портуланах все же соблюдались довольно точные масштабы расстояний. Однако подобным образом составленные карты можно было применять для плавания на большие расстояния в Атлантике, только если удалось бы найти способ точного определения ключевых точек вдоль побережья. Для решения этой задачи принц Генрих пригласил в Португалию некоторых лучших математиков и астрономов Европы, и те изготовили простые астрономические приборы и тригонометрические таблицы, с помощью которых капитаны могли измерять широту вновь открываемых мест вдоль Африканского побережья. Расчет долготы был более сложным, и пока в XVIII в. не изобрели удовлетворительный морской хронометр, долготу определяли приблизительно только навигационным счислением. Тем не менее новые способы оказались действенными, и правительство принца Генриха разрешило португальцам изготавливать практичные карты Атлантического побережья. Эти карты позволяли португальским мореходам смело плавать вне видимости берега неделями и месяцами и уверенно приводить свои суда в нужный пункт[913].

При португальском дворе собирали также систематические сведения об океанских ветрах и течениях, однако хранили их как высшую государственную тайну, поэтому современные исследователи не могут с уверенностью сказать, насколько много знали первые португальские мореходы. В то же время португальские морские мастера взялись за совершенствование конструкции судов. Работали они «на глаз», но систематические продуманные эксперименты быстро позволили повысить мореходность, маневренность и скорость португальских, а затем (поскольку усовершенствования в судовой архитектуре нельзя сохранить в тайне) и других европейских кораблей. К наиболее важным новшествам относятся уменьшение ширины корпуса относительно длины, установка нескольких мачт (как правило, трех или четырех), а также использование вместо одного паруса на мачте, как было изначально, нескольких небольших, но лучше поддающихся управлению парусов. Эти нововведения позволяли команде подбирать паруса соответственно условиям ветра и моря, что значительно облегчало управление судном и предохраняло его от беды при внезапно налетевшем шторме[914].

Благодаря таким усовершенствованиям можно было строить большие корабли, а увеличение размера и прочность конструкции[915] позволяло превратить суда дальнего плавания в артиллерийские платформы для тяжелых орудий.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ СООБЩЕНИЯ

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ СООБЩЕНИЯ

Таким образом, к 1509 г., когда португальцы вели решающие сражения за контроль над Аравийским морем из-за индийского порта Диу, их корабли могли дать мощный бортовой залп на дальность, чего не могли сделать корабли их мусульманских противников. При таких условиях численное превосходство вражеского флота лишь давало португальцам дополнительные цели для стрельбы. Старая тактика морского боя — таран и абордаж — оказалась почти бесполезной против орудийного огня, эффективного на расстоянии до 200 ярдов[916].

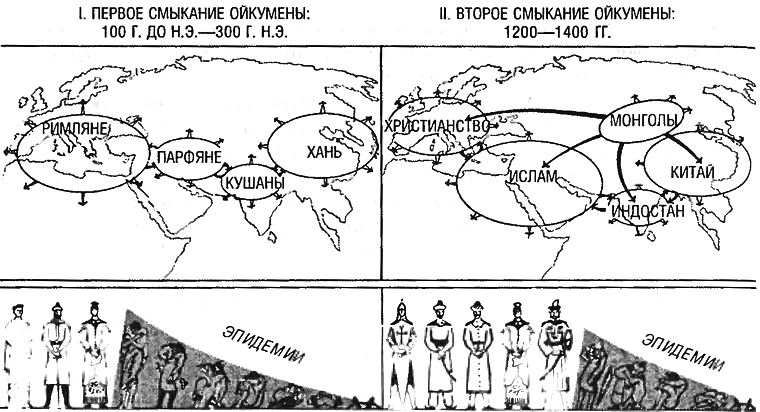

Третье оружие в арсенале европейцев — болезни — было не менее эффективным, чем их агрессивность и сила металла. Эндемические европейские болезни типа оспы и кори были смертельны для американского населения, не имевшего врожденного или приобретенного иммунитета. Буквально миллионами умирали они от этих и других европейских болезней. Эпидемия оспы, свирепствовавшая в Теночтитлане, когда в 1520 г. Кортес с его людьми был выбит из цитадели, сыграла более весомую роль в поражении ацтеков, чем военные действия. Империя инков тоже, очевидно, была опустошена и ослаблена подобной эпидемией до того, как Писарро смог достичь Перу[917].

С другой стороны, такие болезни, как желтая лихорадка и малярия, нанесли большие потери европейцам в Африке и Индии[918]. Однако климатические условия, как правило, препятствовали проникновению новых тропических болезней в саму Европу в серьезных масштабах. Те же болезни, которые могли развиваться в условиях умеренного климата, такие как тиф, холера, бубонная чума, были давно известны в ойкумене, и народы Европы, очевидно, приобрели определенную сопротивляемость к ним. Несомненно, новые, более частые контакты по морю с отдаленными районами имели заметные медицинские последствия для европейцев, как, например, чума, жертвами которой стали Лиссабон и Лондон. Но постепенно инфекции, которые в прежние века спонтанно приводили к эпидемиям, становились не более чем эндемическими по мере того, как у населения вырабатывался достаточный уровень сопротивляемости. До 1700 г. европейцы успешно отражали удары, наносимые им усилившимся в результате их же морских путешествий притоком болезней. Постепенно эпидемии перестали быть угрозой в демографическом смысле[919]. Как результат, с 1650 г. (или еще раньше) наметился ускоренный рост населения в Европе. Более того, насколько позволяют судить несовершенные данные, в 1550-1650 гг. население начало быстро расти в Китае, Индии и на Среднем Востоке[920]. Такое ускорение роста населения в каждой большой цивилизации Старого Света вряд ли может быть простым совпадением. Предположительно одинаковые экологические процессы стали происходить во всех частях населенного мира, когда нашествия старых эпидемий угасли до уровня эндемических болезней[921].

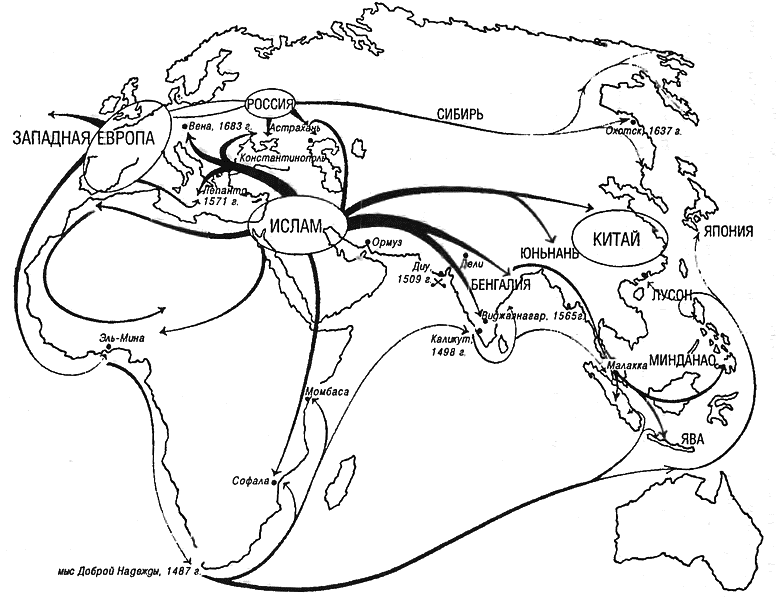

Замечательное сочетание воинственности европейцев, их морских достижений и относительно высокого уровня сопротивляемости болезням изменило культурный баланс мира в поразительно короткий отрезок времени. Колумб связал Америку с Европой в 1492 г., и испанцы бросились осваивать, завоевывать и колонизировать Новый Свет с необыкновенной энергией, невиданной жестокостью и высоким миссионерским идеализмом. Кортес уничтожил государство ацтеков в 1519-1521 гг.; Писарро подчинил себе империю инков в 1531-1535 гг. В последующие поколения менее знаменитые, но не менее отважные конкистадоры основали испанские поселения вдоль берегов Чили и Аргентины, проникли в горные районы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы и Центральной Америки, разведали бассейн Амазонки и юг современных Соединенных Штатов. Уже в 1571 г. Испания совершила прыжок через Тихий океан до Филиппинских островов и столкнулась там с морской империей, которую ее соседи по Пиренейскому полуострову -португальцы — тем временем разбросали вокруг Африки и по южным морям Восточного полушария.

Экспансия Португалии в Индийском океане происходила еще быстрее. Ровно десять лет прошло от завершения Васко да Гама его первого плавания в Индию (1497-1499 гг.) до решающей морской победы португальцев при Диу (1509 г.). Португалия тотчас же развила этот успех, захватив Гоа (1510 г.) и Малакку (1511 г.), которые вместе с Ормузом в Персидском заливе (занятым в 1515 г.) служили ей необходимыми базами, откуда можно было контролировать торговлю во всем Индийском океане. Этими успехами Португалия не ограничилась. Ее корабли без промедления отправились за драгоценными пряностями в самое дальнее место их добычи — на Молуккские острова (1511-1512 гг.), а в 1513-1514 гг. португальский купец-путешественник на малайском судне посетил Кантон (Гуанчжоу). К 1557 г. в Макао на южном побережье Китая было основано постоянное португальское поселение. В 1540-е гг. развернулись торговля и миссионерская деятельность в Японии. На другом конце света португальцы в 1500 г. открыли Бразилию и начали обосновываться в этих краях после 1530 г. Береговые посты на западе и востоке Африки, размещенные там в 1471-1507 гг., дополнили цепь портов назначения, связывающих воедино португальскую империю.

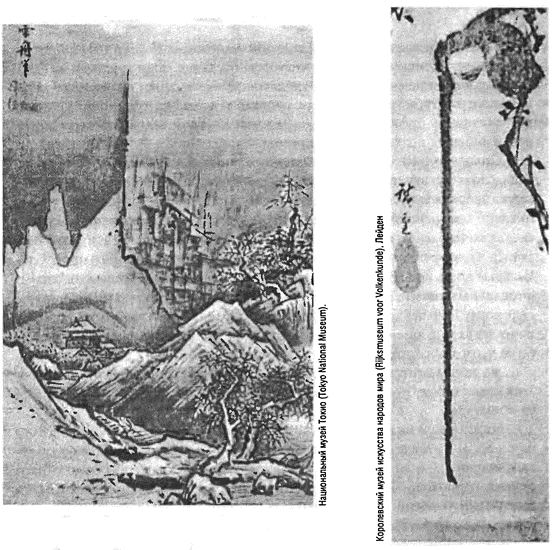

ПОРТУГАЛЬЦЫ В ЯПОНИИ

ПОРТУГАЛЬЦЫ В ЯПОНИИ

На этой красивой, ярко расписанной ширме японский художник конца XVII в. отразил свои впечатления от прибытия португальского корабля. Корабль только что прибыл, матросы еще спускаются по снастям, а некоторые готовятся к высадке. На переднем плане встречающих японских сановников окутали плотные клубы дыма, произведенные, без сомнения, орудийным салютом. Длинный волнообразный язык дыма, вползающий на берег с европейской плавучей орудийной платформы, символизирует начальный этап европейского влияния на весь остальной мир в эпоху великих морских открытий.

Никакая другая европейская держава не могла сравниться с Испанией и Португалией по их первым успехам в заморских странах[922]. Тем не менее оба пиренейских государства недолго безмятежно вкушали плоды своих завоеваний. С самого начала Испании трудно было защитить свои суда от французских и португальских корсаров. Новой страшной угрозой с 1568 г. после первого открытого столкновения между английскими контрабандистами и испанскими властями в Карибском море стали английские пираты. В 1516-1568 гг. другой великий морской народ того времени — голландцы — находился под властью правивших Испанией Габсбургов и пользовался соответственно привилегированным положением посредника между испанскими и североевропейскими портами. Поэтому первоначально голландский флот не посягал на морскую мощь пиренейских государств.

Равновесие на море резко изменилось во второй половине XVI в., когда восстание Голландии против Испании (1568 г.) и последующий разгром Англией испанской Непобедимой армады (1588 г.) ознаменовали отступление пиренейских морских держав перед надвигающимися на них северными морскими государствами. Нападения на голландские корабли в испанских портах лишь ускорили этот процесс, поскольку Голландия ответила тем, что направила свои суда прямо на Восток (1594 г.), а Англия последовала ее примеру. С этого момента голландская морская и торговая мощь стала быстро вытеснять португальскую[923] в южных морях. Размещение базы на Яве (1618 г.), захват Малакки у португальцев (1641 г.) и крупнейших торговых постов на Цейлоне (к 1644 г.) обеспечили голландцам господство в Индийском океане. В этот же период английские купцы закрепились в Западной Индии. Колонизация Англией (1607 г.), Францией (1608 г.) и Голландией (1613 г.) материковой части Северной Америки и захват этими же державами большинства малых Карибских островов подорвали претензии Испании на монополию в Новом Свете, хотя им и не удалось выдворить ее хоть из одного сколько-нибудь важного района, в котором она утвердилась.

* * *

Поистине чрезвычайный порыв первых завоеваний пиренейских государств и не менее замечательная миссионерская деятельность, начавшаяся следом за ними, без сомнения, ознаменовали начало новой эры в истории человеческого сообщества. При этом следует отметить, что не все более старые вехи этой истории сразу же исчезли из поля зрения. Движение из евразийских степей продолжало влиять на историю, как, например, завоевание узбеками междуречья Амударьи и Сырдарьи (1507-1512 гг.), а также его прямое следствие — завоевание Моголами Индии (1526-1688 гг.) или завоевание маньчжурами Китая (1621-1683 гг.)

Новый режим морей очень слабо отразился на китайской цивилизации, а экспансия мусульманского мира, бывшая главной особенностью мировой истории в течение многих столетий до 1500 г., не прекращалась и даже заметно не угасала вплоть до конца XVII в. Своими завоеваниями в далеких морях западноевропейские страны, разумеется, окружили мусульманский мир в Индии и в Юго-Восточной Азии, в то время как продвижение России по сибирской тайге отрезало мусульманские земли с севера. Но такая «проба» европейской (и европеизированной) мощи в XVII в. оставалась незначительной и относительно слабой. Мусульмане отнюдь не были раздавлены громадными европейскими клещами, а наоборот, продолжали одерживать важные победы и занимать новые территории в Юго-Восточной Европе, Индии, Африке и Юго-Восточной Азии. До начала XVIII в. мусульмане понесли серьезные территориальные потери только в западных и центральных степных районах.

ПУТИ МУСУЛЬМАНСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКСПАНСИИ В 1000-1700 гг.

ПУТИ МУСУЛЬМАНСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКСПАНСИИ В 1000-1700 гг.

Таким образом, только два обширных района земного шара претерпели коренные изменения в течение двух веков европейской заморской экспансии: районы высокой культуры американских индейцев и сама Западная Европа. Европейские морские экспедиции, несомненно, расширили масштабы и наладили контакты между различными народами мира, а также познакомили новые народы с разрушительным общественным влиянием высоких цивилизаций. При этом Китай, мусульманские страны, индусы не отклонились по-настоящему от своих прежних путей развития, а значительные пространства суши, так же как Австралия и Океания, тропические леса Южной Америки и Северо-Восточной Азии, почти не были затронуты европейским влиянием.

Тем не менее мировая история получила новую размерность. Край океана, где европейские мореходы и солдаты, купцы, миссионеры и поселенцы встретились с другими цивилизованными и нецивилизованными народами мира, начал угрожать бывшему господству евразийской сухопутной границы, где степные кочевники веками испытывали на прочность и беспокоили цивилизованные земледельческие народы. Древнейшие общественные устои стали меняться, когда берега Европы, Азии и Америки превратились в арену все более значительных социальных процессов и новшеств. Болезни, золото, серебро и некоторые полезные сельскохозяйственные культуры первыми свободно потекли по новым трансокеанским каналам сообщения. Их ввоз имел важные и далеко идущие последствия для Азии, Европы и американских стран. Однако до начала XVIII в. лишь отдельные заимствования более непонятных методов и идей переносились по морским путям, соединявшим отныне четыре великие цивилизации Старого Света. В таких обменах Европа чаще получала, чем отдавала, поскольку ее народы были движимы живой любознательностью, ненасытной алчностью и безрассудным духом авантюризма, резко отличаясь этим от самодовольного консерватизма китайских, мусульманских и индусских вождей.

Отчасти в силу побудительных факторов, принесенных в Европу из-за моря, но преимущественно по причине внутренних конфликтов, возникавших на почве ее собственного разнородного культурного наследия, в 1500-1650 гг. Европа вступила в эпоху настоящих социальных взрывов, принесшую с собой болезненные процессы, которые тем не менее вознесли европейскую мощь на новый уровень действенности, и впервые обеспечили европейцам явное превосходство над прочими великими цивилизациями мира.

Б. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЕВРОПЫ В 1500-1650 ГГ.

1. ПОЛИТИКА

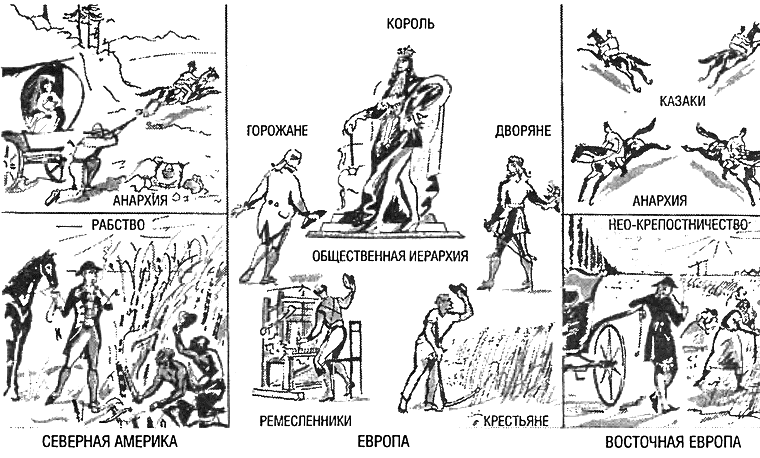

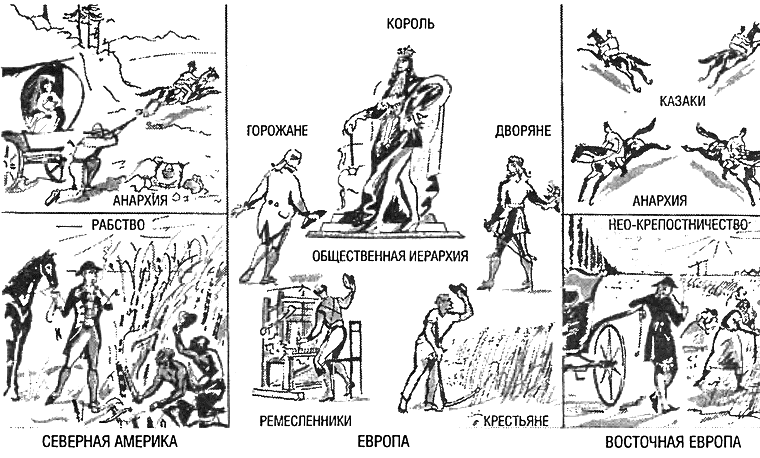

Прежняя направленность европейской цивилизации, прослеживающаяся как минимум до классической Греции, отдавала предпочтение организации в виде государств в ущерб альтернативным типам объединений. Возможно, по этой причине сравнительно нетрудно понять политические аспекты преобразований европейской цивилизации в XVI-XVII вв., когда местничество городов и феодальных сословий, а также универсализм империи и папства рухнули перед промежуточным слоем средневековой политической иерархии — территориальным и в наиболее удачных случаях национальным государством.

Упрочение относительно крупных территориальных государств было достигнуто благодаря переносу в Северную и Западную Европу административных методов и нравственных норм, развившихся первоначально в небольших городах-государствах Италии в XIII-XV вв. Помимо их выдающейся роли в определении порядка налогообложения, судебного процесса и прочего итальянские города показали, что возможно объединить поместную аристократию и городскую буржуазию в действенное территориально-политическое сообщество, держащееся частично на чувстве патриотизма и частично на профессиональном чиновничестве. В Северной Европе город и деревня до XVI в. находились, как правило, в отчуждении друг от друга. Горожане, дворяне и крестьяне относились друг к другу с недоверием и пренебрежением, а связующие их нити, исходившие от королевского или императорского правительства, были слишком тонки и непрочны, чтобы исправить положение. Однако к середине XVII в. территориальные правительства значительно усилили свою власть в большей части Европы, подорвав обособленность городов и обуздав привычку аристократии к насилию. Светские правители также в немалой степени забрали церковные дела в сферу своего управления и заставили даже крестьян почувствовать силу королевского закона, проводимого в жизнь профессиональным чиновничеством. Короче, государства Европы нового времени (автор употребляет термин «новое время» в обычном для западной и дореволюционной российской историографии смысле для обозначения эпохи XVI-XIX вв., причем «раннее новое время» относится к первым двум векам этого периода, которые в советской историографии называли «поздним средневековьем». Советская историография обозначала термином «новое время», или «новая история», период между Английской буржуазной революцией, начало которой датировалось 1640 г., и Октябрьской революцией в России (1917 г.). — Прим. пер.) слили в себе средневековые сословия и создали национальные государства на севере и западе и династические империи в центральной и восточной частях континента. По мере того как накладывались более упорядоченные политические рамки на средневековый лабиринт корпоративных и частных юрисдикции, соперничающие правительства Европы получали возможность еще сильнее концентрировать рабочую силу и средства как для военных, так и (в менее ярких формах) для мирных предприятий. Результатом стал значительный рост мощи Европы, особенно военной.

Появление ограниченного числа сравнительно четко очерченных суверенных образований в Европе означало как более, так и менее выраженное общественное и политическое разнообразие. Громадное множество чисто местных обычаев, законов и институтов, управлявших жизнью большинства европейцев в средние века, в каждом территориальном государстве развивалось в направлении общей нормы — в этом смысле разнообразие было невелико. Однако одновременное ослабление папского престола и империй приводило к более резкой дифференциации между регионами и между государствами. Разные государства по-разному регулировали равновесие между соперничающими классами и группами интересов. Каждый такой баланс, сохранявшийся национальными и территориальными институтами, способствовал выделению и разделению населявших Европу народов сильнее, чем это происходило в эпоху средневековья. Отказ от латыни как «лингва франка», языка международного общения, и использование местных диалектов для все более разнообразных целей ускорило эту дифференциацию. Нет сомнения, однако, в том, что именно религиозное разнообразие, внесенное Реформацией и расширенное дальнейшими расхождениями в протестантской среде, больше всего повлияло на разделение населения Европейского континента на самостоятельные, соперничавшие части.

Начиная с XVI в. самые процветающие и богатые государства Европы располагались по побережью Атлантики. Первой великой державой современной Европы была Испания, где Фердинанд Арагонский (1479-1516 гг.) воспользовался своим браком с Изабеллой Кастильской, чтобы слить два королевства в одно новое мощное государство. Самым действенным средством, которое Фердинанд использовал для того, чтобы привести отдельные королевства и сословия его державы к повиновению, стала испанская инквизиция. Это была система церковных судов, предназначенная для искоренения ереси и наделенная с этой целью власть отменять местные иммунитеты и любые формы социальных привилегий. Поскольку неподчинение королевской воле могло указывать также на религиозную ересь, по-настоящему исполнительный инквизитор был обязан арестовать и допросить ослушников. Если их религиозные убеждения оказывались вне подозрений, то их, разумеется, отпускали, но перспектива провести несколько дней, недель, а то и лет в руках инквизиции действовала весьма устрашающе на внутренних противников Фердинанда.

Тесный союз с католической церковью был не единственным источником испанского политического величия. Наращиванию силы Испании способствовали также американские сокровища и высокопрофессиональная армия. Однако и этой силы оказалось недостаточно, чтобы нести бремя династических амбиций и случайностей. Когда юный Карл Габсбург заявил о своих претензиях на испанский трон своего деда Фердинанда (1516 г.), он принес с собой земли Габсбургов в Германии, бургундское наследство на Нидерланды и вскоре добавил к этой палитре власти еще и претензии на положение императора «Священной Римской империи» (1519 г.). В силу этого государственная политика Испании оказалась нераздельно связанной со всеевропейскими династическими интересами Габсбургов и вобрала в себя блестящие, но умирающие имперские идеалы. Католического рвения, испанской крови и американского серебра было мало, чтобы нести такой груз. Даже после того, как Карл V отрекся от престола (1556 г.) и императорский титул перешел к его брату в Австрии, что дало возможность сыну Карла Филиппу II (ум. 1598) сосредоточить силы Испании на поддержке только одного из двух универсальных институтов средневекового прошлого — папства, испанцы все равно были не в состоянии справляться с Голландией (с 1568 г.) и Англией.

Тем не менее крестовый поход Испании увенчался реальными успехами в Италии, где оружие подкрепило католические реформы и помогло отточить лезвие Контрреформации[924]. Дело средневековой империи было, конечно же, абсолютно проиграно и к 1648 г. сведено до положение Hausmacht -«семейного дела» австрийской ветви Габсбургов. Однако папство и католицизм совершили поразительный взлет после периода религиозной пассивности и политической слабости начала XVI в. — в значительной степени благодаря испанской религиозности и политике Испании. Почти полностью искоренив протестантство в Южной и Восточной Европе, властный союз Испании, Габсбургов и папства наложил прочный отпечаток на религиозную и культурную карту континента.

* * *

В XVII в. главенствующие роли в Европе переместились на север — во Францию, Англию и Голландию. Во Франции Генрих IV (1589-1610 гг.) восстановил монархию после долгого периода гражданских и религиозных войн. Официально государство оставалось католическим, но национальные интересы Франции были старательно отделены от интересов папы или международного католицизма. Действенный королевский контроль над церковью во Франции, восходивший к XIV в., жестко и успешно поддерживался против ожившего папского престола в XVI-XVII вв.[925] Так, Ришелье, первый министр французского короля и кардинал церкви, без колебаний выступил на стороне протестантов в Тридцатилетней войне, когда этого потребовали интересы Франции.

Во время царствования Людовика XIII (1610-1643 гг.) Ришелье использовал королевское войско для разрушения замков и покорения городов, сопротивлявшихся централизованному управлению. После этого королевская власть впервые стала по-настоящему действенной во всех уголках Франции. Однако лишь после поражения длительного, многопланового восстания, известного как Фронда, французская форма абсолютной монархии окончательно вырисовалась в качестве выдающейся модели государственного управления для Европы нового времени в целом.

К тому времени власть во Франции стала широко опираться на профессиональное чиновничество, набираемое преимущественно из средних классов, и на регулярную армию. Эти привычные инструменты позволили французскому правительству осуществлять более жесткий контроль над более многочисленным и зажиточным населением, чем это могло делать какое-либо другое европейское правительство. Более того, административное объединение страны поддерживалось широко распространенным чувством гордости французов за то, что они принадлежат к самому сильному и цивилизованному королевству Европы. При этом приверженность масс режиму достигалась также точным равновесием между теоретически абсолютной властью короля и традиционными привилегиями дворян, интересами горожан и правами крестьян.

Король редко упразднял старые политические институты. Чаще всего он позволял им постепенно вырождаться в пустые вычурные церемонии, тогда как настоящие дела по управлению передавались в руки новых административных каналов, создаваемых специально для того, чтобы обходить неуправляемые местные обычаи и законы. Из-за такой осторожной политики часто складывалось впечатление административной путаницы, но пока королю Франции служили энергичные, способные чиновники, система показывала себя чрезвычайно эффективной, несмотря на вкрапления (а возможно, даже благодаря им) алогичных пережитков средневекового прошлого.

Голландия с ее федеральной формой правления, ставшей продолжением лиги самостоятельных средневековых городов, и не менее архаичный английский парламентский стиль правления находились не на главном направлении политического развития Европы. Тем не менее, несмотря на внешнюю архаичность, обе эти страны предоставили средним классам больше свободы, чем французская монархия. Конечно же, зажиточные горожане в Голландии стремились влиять на городское управление, а через него и на все государство. В Англии поместные аристократы всегда уравновешивали и обычно перевешивали интересы городов, представленные в парламенте. Но представители городов и страны были достаточно близки к делам власти в английском обществе, чтобы превратить парламент в значащий фактор во всех внутренних делах. Победа в английской гражданской войне (1640-1649 гг.)[926] над зарождавшимся королевским абсолютизмом позволила парламенту добиться права на надзор за правительственными финансами, а контроль за казной дал парламенту возможность контролировать управление государством вообще. Таким образом, дворяне и купцы Англии стали играть более активную и прямую роль в вопросах большой политики, чем это могло быть при абсолютной монархии во Франции.

Оригинальным формам правления в Англии и Голландии отвечала в Центральной Европе федеральная лига городских и сельских швейцарских кантонов, также сочетавшая в себе внешнюю архаичность с необычной внутренней гибкостью. В Восточной Европе шляхетская республика в Польше отказалась от французских моделей правления и ослабляла королевскую власть с каждыми выборами на трон. Волею судьбы восточный сосед Польши, Московия, двинулся в противоположном направлении от европейских норм, поскольку здесь самодержавие царей затмило собой права всех общественных классов, а при Иване Грозном (1533-1584 гг.) провело нечто похожее на социальную революцию сверху[927].

Несмотря на эти и многие другие местные особенности, а также несмотря на все военные и дипломатические конфликты (воистину, в значительной мере благодаря им), система управления постепенно укреплялась почти во всех государствах Европы. Это значит, что сила европейской государственной системы в целом возрастала очень быстро по сравнению с остальным миром, где традиционные политические системы испытывали гораздо меньшее давление. С наибольшей очевидностью новая европейская государственная мощь проявлялась в военной сфере. Европейские армии обучались жесткой муштрой и крупными маневрами, причем и то, и другое было направлено на достижение максимальной огневой мощи в любой момент сражения. Аналогичные принципы, применяемые в морском военном деле, позволили флотам, действующим в качестве боевых единиц, еще больше повысить и без того сокрушительную действенность стрельбы одиночных кораблей. При численном равенстве европейские армии и флоты стали гораздо более совершенными инструментами насилия, чем силы любого другого цивилизованного народа, исключая разве что Японию.

Такие преобразования в организации и управлении вооруженными силами были частью общего повышения эффективности государственного управления. По мере того как вооружения в Европе становились все совершеннее и дороже, монархам было легче монополизировать организованное насилие внутри своих государств, укрепляя тем самым внутреннюю власть. Но даже и укрепив свой дом изнутри, правители не давали себе большой передышки в своих усилиях по обновлению, ибо внешние противники, стремящиеся к власти теми же способами, постоянно вынуждали даже самые сильные государства разрабатывать все новые и новые военные технологии, от которых столь очевидно зависели их власть и безопасность.

2. ЭКОНОМИКА

Процессы экономического развития Европы шли рука об руку с процессами политического становления и дифференциации. С возникновением более крупных образований и по мере того, как государство дополняло или вытесняло цеховое и городское управление, предпринимательство получило больше свободы и возможность разворачиваться на более обширных территориях. Купцы, рудокопы и ремесленники часто могли расширять теперь географические масштабы своей деятельности, не опасаясь дискриминации со стороны местных властей в отношении пришлых или не путаясь в противоречащих друг другу системах права. Кроме того, понимание большинством европейских правительств торговых и финансовых интересов и прямые действия многих из них по созданию новых мануфактур и ремесел на своей территории, очевидно, способствовали ускорению экономического развития. Точнее, экономическая политика обычно диктовалась податными и военными целями, война же разрушала экономику. Тем не менее к XVII в. европейские государственные мужи твердо усвоили, что процветающая торговля и промышленность несут прямую выгоду государству. Усилия официальной власти по поощрению торговли и ремесел не всегда приводили к желаемым результатам, однако противоположную политику подавления торговли путем государственного вмешательства (как в Китае) в Европе проводить перестали.

Правительства стран в других частях цивилизованного мира не проявляли подобной заботы о процветании городского населения, возможно, потому, что социальный разрыв между правящими кликами и торговцами и ремесленниками был слишком велик. Разрыв этот существовал не менее реально и в Европе, однако он не был настолько непреодолимым. У европейских горожан была за плечами традиция самоуправления и эффективного отстаивания своих прав против любых чужаков, и даже после слияния в более широкие рамки национальных или династических государств европейские горожане сохранили немалую часть своего прежнего политического влияния. В тех странах, где в XVII в. были достигнуты наибольшие политические успехи, средние классы обеспечили себе надежное место в правительственных механизмах и оказывали прямое влияние на большую политику. Купеческие сыновья поступали на королевскую службу и занимали высокие посты, а многие разорившиеся дворяне смиряли гордыню и брали в жены дочерей банкиров с хорошим приданым. Тем самым сокращался разрыв между купцами и аристократами, и несмотря на то что новая бюрократия наложила руку на многие свободы и права, когда-то гордо осуществлявшиеся горожанами и дворянами, оба эти класса нашли себе более или менее удовлетворительное место в преобразованном государстве.

Хотя правительства многих стран и пытались всерьез прибрать к рукам торговлю, в частности пряностями, европейская торговая экономика никогда по-настоящему не была разбита на отдельные ячейки соперничающих политических образований. В XVI-XVII вв. торговля между различными частями Европы активизировалась и была дополнена растущим объемом торговли с заокеанскими странами и территориями. Завозимые издалека товары по-прежнему были товарами, имевшими высокую удельную цену на единицу веса. Пересечение границы при перевозке из Северной Италии на склады Южной Германии не было непреодолимым препятствием для такой торговли, на долгое время ставшей главным направлением торговой деятельности в Европе. Как следствие, прибыли накапливались в Италии и Южной Германии, так что, когда процентное кредитование перестало, хотя бы отчасти, считаться занятием предосудительным и низким[928], международные банковские фирмы, сыгравшие важную роль в развитии в Европе горнорудного дела и других видов хозяйственной деятельности, стали стремиться располагать свои конторы в городах, стоящих на этом пути, таких как Флоренция, Генуя, Венеция, Аугсбург и Ульм.

Такой порядок торговли и использования финансов дополнился, а к XVII в. был оттеснен перемещением центра международной торговли в Нидерланды. Большинство товаров, перевозимых по морю: зерно, сельдь, треска, лес, металлы, шерсть, уголь и т.д. — составляло в северной торговле более значительную часть, чем специи и пряности, хотя эти и другие товары старой торговли тоже проходили через руки голландских и фламандских купцов.

Еще в средние века изрезанное побережье и судоходные реки Северо-Западной Европы обеспечили существенное развитие крупной торговли на дальние расстояния. В финансовом же смысле превосходство оставалось за торговлей предметами роскоши, сосредоточенной в Италии. Тем не менее в XVII в. массовая торговля более дешевыми товарами обогнала старый стиль торговли, и европейская товарная экономика тем самым достигла той степени прагматизма, который отличал ее от торговых моделей в других частях света. Это означало, что по сравнению с остальным миром гораздо большая часть населения активно вступила в рынок, покупая товары из дальних краев. Венцом такого расширенного участия в рыночных отношениях стало то, что изменения цен начали все шире сказываться на повседневной деятельности, побуждая европейцев расширять одни и сокращать другие традиционные занятия, а также осваивать совершенно новые виды. В европейскую экономику были тем самым внесены элементы сравнительно радикального рационализма. В силу того, что ресурсы перебрасывались с одного участка на другой в соответствии с требованиями рынка, стало возможным мобилизовать средства и усилия для особо привлекательных проектов — как, например, торговля с Индией — гораздо быстрее и в более обширных масштабах, чем было способно любое другое цивилизованное сообщество. Благодаря этому рост богатства и мощи Европы все более ускорялся.

В сельском хозяйстве тоже проявлялось влияние расширения и интенсификации торговой экономики. В наиболее активных центрах европейской жизни расчет цен и прибыли начал приводить к изменениям в севообороте и в методах обработки земли, а также в балансе между животноводством (овцеводством) и земледелием. Порой даже земля и аренда рассматривались как товар для купли-продажи. В результате, возможно, впервые за всю цивилизованную историю для абсолютного большинства населения жизнь перестала ограничиваться установленным с незапамятных времен кругом традиционных сельскохозяйственных работ. Взамен пришли взлеты и падения непредсказуемой рыночной экономики, когда кто-то мог разбогатеть, некоторые становились зажиточными людьми, а многие — нищими, но при этом и богатые, и нищие испытывали неизбежную неуверенность в завтрашнем дне.

Цена, особенно для бедных, была, разумеется, высока, но растущая сложная рыночная экономика Европы, опирающаяся на недорогую перевозку по воде больших грузов, служила мощным рычагом для подъема европейской силы и богатства до уровня, превышающего все, что было достигнуто в любом другом месте. Технические достижения в горнорудном деле, в производстве товаров и в транспортировке, как правило, приносили финансовую отдачу, так что реальная надежда на прибыль уравновешивала и часто побеждала традиционное сопротивление переменам. Тем временем поистине массовый рынок придал европейской товарной экономике энергию, гибкость и размах, равных которым не было больше нигде.

В итоге быстрый рост цен, сильно подкрепленный невиданным притоком золота и серебра из Америки, стал действовать как мощный растворитель на все традиционные экономические и общественные отношения. Когда цены удваивались, утраивались или даже учетверялись в течение одного столетия, рантье и наемные работники, а также правительства испытывали на себе серьезное сокращение реальных поступлений, в то время как всевозможные предприниматели увеличивали свои прибыли. Такая «революция цен» помогает лучше понять подъем средних классов к политическим высотам в Северо-Западной Европе, хотя противоположный ход событий в Испании показывает, что один только рост цен не мог привести к такому результату. Более того: революция цен вылилась в систематическое нарушение традиционных общественных отношений и внесла серьезную напряженность в традиционные ожидания почти всех слоев общества. Ощущение тревоги и чувство неуверенности, охватившее людей в эпоху, когда ничто не казалось надежным, сыграло большую роль в чрезвычайных по степени насилия религиозных и политических столкновениях XVI — начала XVII вв.

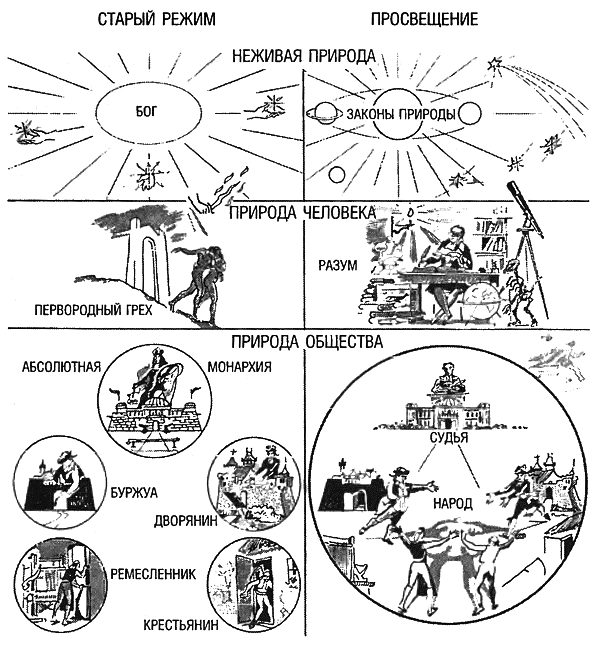

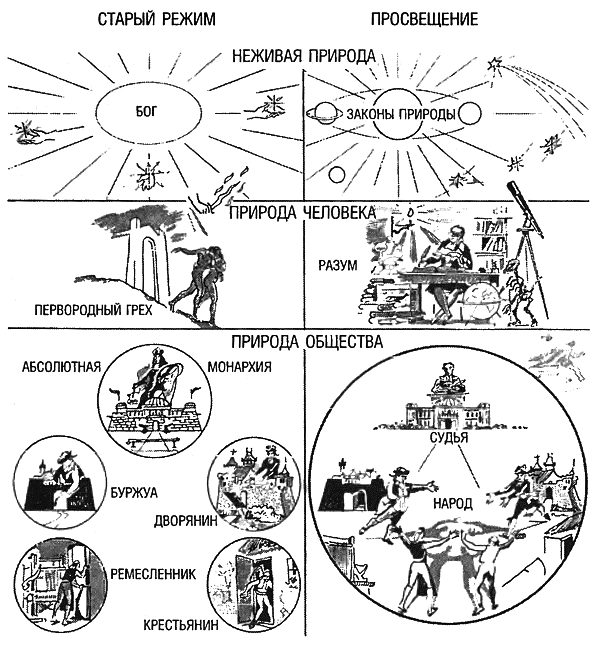

3. КУЛЬТУРА

Процессы Возрождения и Реформации разорвали имевшее коренное значение слияние древнегреческих и иудео-христианских элементов в культурном наследии Европы. Крайние представители каждой из этих культур, подчеркивая справедливость только своей точки зрения, отвергали деликатный компромисс между этим светом и тем, разумом и верой, чувственными наслаждениями и духовным совершенствованием, который отстаивали мыслители и художники позднего средневековья[929]. При этом отношения между двумя этими движениями были чрезвычайно сложны и зачастую парадоксальны. Протестантские реформаторы твердили о достижении радикального освящения всех человеческих стараний перед Богом, но фактически через каких-нибудь два поколения добились в некоторых частях Европы невиданного прежде усердия в деле обогащения. В то же время иезуиты, борясь за души для Христа и папы, обнаружили в языческом учении гуманистов один из самых эффективных способов воспитания.

Не исключено, что путем обобщения в таком смешении и борьбе противоречий можно видеть, что и религия, и сторонники светского общества обретали новую энергию от столкновений друг с другом. В мире, полном новых достижений разума и охваченном религиозными страстями, стало одинаково трудно как не проявлять усердие в вере (тем более отрицать ее), так и сохранять догматическую убежденность в способности христианского учения направлять людей во всем и всюду.

Если после 1648 г. страсти утихли, то достижения разума сохранились, но при этом расширилась и углубилась приверженность народов к той или иной устоявшейся форме христианской веры, поддерживаемая развитыми образовательными системами, находившимися под контролем духовенства. Новая атмосфера в общественном мнении, проявившаяся во второй половине XVII в. в наиболее активных центрах европейской культуры, позволила разуму и вере двигаться постепенно расходящимися путями. Претензии на открытие и предъявление абсолютной истины, утверждаемой при необходимости силой, утратили свое влияние на людские умы и перестали быть вопросом практического руководства государством. В таких условиях растущая самостоятельность отдельных интеллектуальных сфер стремилась лишить теологию привычного господства над искусством и наукой, хотя при этом не бросала вызов традиционным прерогативам религии.

Результат бурной борьбы в XVI — начале XVII вв. оказался прямо противоположным намерениям почти всех тех, кто в ней участвовал. Именно неспособность европейцев договориться об истинах религии как в пределах государств, так и за их границами открыла дорогу светскости и современной науке. В тех государствах, где религиозные устремления эпохи Реформации наиболее приблизились к успеху, т.е. там, где светские и церковные верхи объединили усилия, чтобы добиться почти совершенного религиозного послушания, последовал определенный интеллектуальный застой, компенсировавшийся иногда художественным блеском. Таким образом, политическое разнообразие Европы помешало горячему желанию чуть ли не всех интеллектуалов той эпохи[930], сделав невозможным построение единственно авторитетной, окончательной и опирающейся на силу кодификации истины.

По иронии судьбы оказалось, однако, что неудача с установлением всеобщего согласия, которое могло бы управлять мировоззрением, стала великим достижением рассматриваемой эпохи. Европейцы унаследовали от страстной и исполненной мук борьбы XVI в. большее упорство в погоне за знаниями и спасением. Они унаследовали также ряд нерешенных проблем и новых вопросов, обеспечивших продолжение быстрого интеллектуального и художественного развития. Ни интеллектуальное дилетантство, к которому сползало итальянское Возрождение в XV в., ни вулканический догматизм Реформации XVI в. не смогли бы справиться с проблемами, поставленными каждым из них для другого. Коллизии и взаимодействие Возрождения и Реформации, увеличивая напряженность между несовместимыми нераздельными величинами в сердце европейской культуры — древнегреческим язычеством и иудео-христианским наследием, — умножали разнообразие и потенциальные возможности, поднимали интеллектуальную и духовную энергию Европы на новую высоту.

* * *

Богословские страсти периода Реформации легче понять, чем разделить. Когда дела людей более или менее отвечают общим ожиданиям, интеллектуальные гипотезы и новые учения могут привлекать внимание ограниченного круга профессионалов, но пройдут почти незамеченными для подавляющего большинства населения. Так было в XIV-XV вв., когда планы коренной церковной реформы нашли поддержку только у малого числа последователей, когда в итальянских интеллектуальных кругах свободно распространялись еретические мысли о природе Бога и человека, когда ученые-гуманисты все больше относились с презрением к схоластической теологии и философии. Все это резко изменилось в 1517 г., когда один монах в далеком немецком университетском городе вывесил на дверь замковой церкви Виттенберга девяносто пять тезисов, действуя в лучших традициях средневековых академических диспутов. Но вместо диспута вспыхнула вся Германия. Со скоростью взрыва проповедники и печатники распространяли все более радикальные взгляды Мартина Лютера, пока не только Германию, но и всю Северную Европу не охватил спор. Прошла жизнь целого поколения, прежде чем владыки католической церкви в Риме по-настоящему обратили внимание на вызов Реформации. Но когда римская церковь перестроилась, то самоотверженность ее представителей, и прежде всего иезуитов, сравнялась с религиозным рвением и превзошла строгую дисциплину протестантов. К 1648 г. после столетия поражений и побед установилось прочное деление континента на католические и протестантские государства: большая часть германской Европы стала протестантской, тогда как почти вся латинская Европа вместе со славянской, венгерской и ирландской окраинами средневекового христианства остались верны Риму.

Сложные богословские споры между протестантами и католиками, а также между различными протестантскими церквами вспыхнули вслед за крутой волной лютеранского движения. Такие тонкости вероучения, как точное определение сущности и случайности в таинстве причастия или доводы в пользу супра- или инфралапсарианизма (спор о том, было ли предопределено наказание грешникам еще до грехопадения. — Прим. пер.), казавшиеся когда-то жизненно важными, перестали привлекать к себе внимание. Самой же важной точкой разногласий между протестантами и католиками оставался вопрос о природе и истоках религиозной власти. Лютер, Кальвин и их последователи учили, что священнодействовать могут все верующие, распространяя тем самым на всех христиан религиозные обязанности и власть, которые средневековая теология оставляла за профессиональным сословием рукоположенного духовенства. Реформаторы утверждали, что церковная служба налагает определенные обязанности и ответственность, но не наделяет особыми правами по отпуску или лишению спасительной Божьей благодати. Благодать нисходит от самого Бога на тех, кто избран им для спасения от проклятия, которое они заслужили, а единственной подлинной силой в вопросах религии есть слово самого Бога, записанное в Библии. Задача духовенства состоит в том, чтобы излагать и объяснять Божье слово, прививать веру мирянам и ждать с надеждой чуда Божьей благодати.

Точности ради следует сказать, что когда лютеранская и кальвинистская церкви обрели свою форму, практические следствия этих учений перестали быть очевидными. Учения и обряды, выведенные лютеранскими и кальвинистскими священнослужителями из Библии, во многих деталях отличались от вероучения и литургии римской церкви. При этом все учения догматически толковали люди, не позволявшие себе сомневаться в богословских вопросах и подготовленные к насаждению своих взглядов силой, если это позволяли политические условия. Тем не менее, отрицая монополию профессионального духовенства на сверхъестественную силу, протестантские теологи оказались в трудном положении, когда другие пришли к иным выводам из Священного Писания. В результате ярко выраженной чертой протестантства с самого начала стали умножение сект и расколы. А когда некоторые головы отошли от борьбы за бесспорную религиозную истину, предпочитая изучать мир и его чудеса без каких бы то ни было богословских предположений, протестантское духовенство обрушилось со своих кафедр на такое уклонение от вечных истин, но оказалось, по крайней мере логически, с точки зрения своего же собственного определения власти священника, не в силах воспрепятствовать этому.

В итоге непосредственное, личное и отдельное общение верующего с Богом, лежавшее в основе протестантского движения в его начале (1517-1525 гг.), было быстро заглушено созданием ортодоксальных протестантских церквей, оказавшихся столь же авторитарными, как и католическая иерархия, а в некоторых отношениях и более тоталитарными в требованиях к вере. При этом индивидуалистическая слабость осталась под толщей протестантских учреждений и открыто проявилась только тогда, когда протестантские меньшинства перестали слушать официальную религиозную власть, ссылаясь на ту же самую Библию, к которой взывали все протестанты. Сложность с достижением согласия на основе Библии способствовала расширению границ терпимости в протестантских государствах. В католических — границы терпимости были значительно уже по той причине, что высшая религиозная власть в лице папы и каноническое право оставляли куда меньше простора для толкований или сомнений[931], чем Священное Писание протестантам.

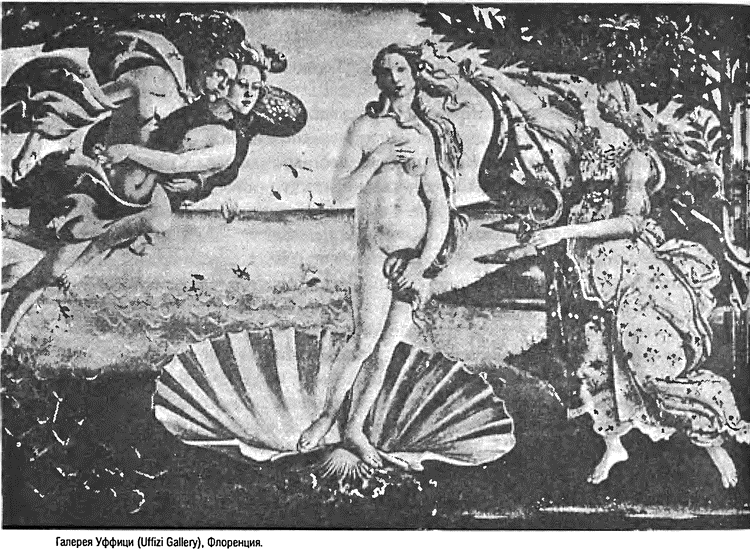

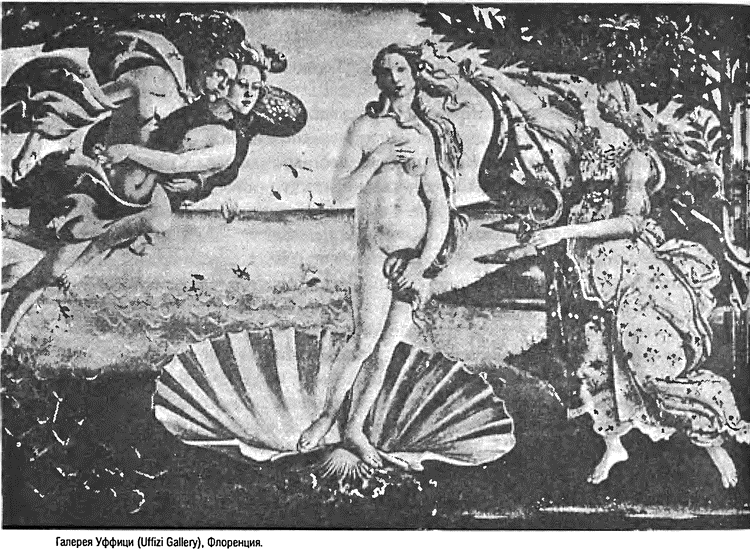

ВОЗРОЖДЕНИЕ И РЕФОРМАЦИЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ И РЕФОРМАЦИЯ

Представленные здесь картины ясно указывают на сложные связи и силы, объединявшие европейское Возрождение и Реформацию. Полотно Боттичелли «Рождение Венеры» колеблется между языческим и классическим духом. Портреты четырех евангелистов кисти Дюрера возвращают нас к библейским временам в не меньших раздумьях. Оба произведения разделяют реалистический идеал искусства и используют технику перспективы для создания объема, в котором фигуры обретают свободу обернуться, сделать движение в глубь полотна или навстречу зрителю. При этом «Венера» Боттичелли смущена наготой, как это ни странно для языческой богини любви. Евангелисты Дюрера серьезны, напряжены, исполнены внутренней работы мысли, обходясь, однако, без трансцендентного взора и твердости в вере, характерных для русских икон того времени (см. «Спас Нерукотворный», гл. X). В этих произведениях, таким образом, отразились безмерно плодотворные неопределенности европейской культуры XVI в.

Независимо от того, ускорила Реформация воцарение разнообразия мысли и терпимости в протестантских государствах или нет, не вызывает сомнения, что, разделив Европу на противоборствующие лагери, протестантство вывело на арену новый ряд религиозного разнообразия в рамках европейской цивилизации. Такое разнообразие ставило под сомнение непогрешимость любой отдельной религиозной или интеллектуальной системы, и такая ситуация будила мысль лучше, чем любая другая, способная возникнуть, пока устройство церкви оставалось незатронутым.

В вопросах политики и протестантская, и католическая Реформация прямо способствовала продвижению светской власти за счет папства и империи. Протестантские правители конфисковывали церковные владения и зачастую переводили духовенство на положение наемных служащих государства. Даже в католических странах, где церковь сохранила за собой часть собственности, папство было вынуждено уступить очень широкие полномочия местным правителям в таких сферах, как назначение духовенства, налогообложение церковного имущества и судебная власть над священнослужителями. В результате стали формироваться совершенно различные национальные или государственные церкви даже в универсальных рамках католицизма. И хотя международные образования, подобные ордену иезуитов, стремились препятствовать раздроблению церкви по национальному признаку, даже иезуитам пришлось договариваться со светскими правителями, и, действуя обдуманно, они достигли некоторых блестящих успехов, завоевав доверие королей.

Протестантство также объединило немецких князей в борьбе против намерений Габсбургов подчинить Германию своей империи. Сугубо религиозные объединения влияли, но не управляли на самом деле союзами, успешно создававшимися в ходе Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.), разрушившей имперские амбиции. Так, католическая Франция объединилась с еретиками и турками, когда этот шаг ей продиктовала общая вражда к Габсбургам. С другой стороны, отдельные князья в Германии не единожды становились на сторону Габсбургов в своих собственных интересах. К концу войны территориальные князья Германии стали по-настоящему суверенными благодаря выступлению Швеции, Франции и других иностранных государств против Габсбургов. Таким образом, окончательное крушение средневековой идеи имперского единства (и косвенным путем крах зарождавшегося немецкого национализма), а также в не меньшей степени развал Вселенской церкви можно приписать влиянию немецкой Реформации.

КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ 1000—1700 гг.

КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ 1000—1700 гг.

Громогласный шум Реформации и Контрреформации резко отличается от тонких песнопений сирен Возрождения. Хотя звуки сирен были тоже действенными. Их можно' было слышать даже среди вулканических страстей и бунтов, вызванных религиозными раздорами, и они мучили многих тех, кого не могли одолеть. Красота, созданная воображением и искусством человека ради самой красоты, и истина, к которой стремился сбросивший оковы разум, не зависящий от какой-либо внешней власти, оказывали притягательное действие даже на тех, кто отчаянно цеплялись за религиозную и духовную определенность. Когда такие идеалы нашли ясное и бескомпромиссное выражение, как это произошло в Италии в XV в. и в Северной Европе в начале XVI в., дорога назад стала невозможной. Люди делали выбор между этими идеалами и громкими требованиями религии подчас болезненно, как это случилось с Эразмом (ум. 1536), Паскалем (ум. 1662) или Мильтоном (ум. 1674), подчас с приятным чувством освобождения, как это было с Лойолой (ум. 1556), Кальвином (ум. 1564) и Декартом (ум. 1650), а подчас без какой-либо видимой внутренней борьбы, как это видно на примере Шекспира (ум. 1616), Сервантеса (ум. 1616) и Френсиса Бэкона (ум. 1626).

Возможно, оттого, что так много основ старого европейского общества и цивилизации были поставлены под сомнение, эта эпоха оказалась чрезвычайно плодовита в искусстве и литературе и дала жизнь точным естественным наукам. Ни одна последующая эпоха не была столь революционной, и никогда больше европейская культура столь отчетливо не поднималась на новый уровень.

Прогресс культуры разрывался между явно противоположными направлениями. Искусство и литература стремились к выделению в самобытные национальные школы, тогда как науки и ремесла сохраняли общеевропейский характер, хотя при этом и проявлялась растущая профессиональная независимость и самостоятельность мышления. Оба эти пути развития выводили ведущих европейских представителей культуры из-под власти какого бы то ни было всеобъемлющего философско-богословского мировоззрения, чем и объясняется бесчисленное множество противоречий в европейском культурном наследии и достижениях.

Народные языки Испании, Португалии, Франции, Англии и Германии нашли свое прочное литературное выражение в XVI-XVII вв. Сервантес и Лопе де Вега (ум. 1635) в Испании, Камоэнс (ум. 1580) в Португалии, Рабле (ум. 1553) и Монтень (ум. 1592) во Франции, Лютер (ум. 1546) в Германии, Шекспир, Мильтон и переводчики Библии короля Якова (1611 г.) придали своим языкам окончательную литературную форму. В Италии, где народный язык раньше обрел литературный вид, эти века в данном смысле сыграли лишь второстепенную роль. В Центральной же и Восточной Европе литературные диалекты увяли, когда Контрреформация придавила всем весом латинской, германской и итальянской литературы еще нежные и несмелые ростки, выпущенные различными местными славянскими языками.

В изобразительном искусстве языковой барьер не способен изолировать национальные школы друг от друга, и убедительный пример итальянских стилей в живописи и архитектуре был широко воспринят и за Альпами. Хотя и в этих краях художники Голландии, Германии создали собственные национальные школы, невзирая на то что такие основополагающие приемы, как математическая и воздушная перспектива, светотень и идея о том, что живопись должна так копировать природу, чтобы создавать иллюзию оптического опыта (а приемы эти и идеи зародились и достигли полного расцвета в XV-XVI вв.), придавали общую связность всем самостоятельным европейским школам живописи. Архитектура в Северной Европе была более консервативной, итальянское барокко, как правило, ограничивалось католическими странами, тогда как в протестантских — вариации старого готического стиля продержались вплоть до второй половины XVII в.

Развитие науки, техники и ремесел в Европе происходило не путем региональной или национальной дифференциации, а путем разделения на специальные дисциплины и области знаний. Тем не менее заимствования и взаимное влияние нарождающихся дисциплин были важны. Математика особенно стремилась занять среди наук главенствующее место, некогда принадлежавшее Аристотелевой логике. Таким образом появились на свет математическая география и картография, математическая физика, математическая астрономия и (после Декарта) математическая философия. Латынь продолжала оставаться общепринятым языком ученых, так что республика учености, сконцентрировавшаяся преимущественно в Италии, но имевшая крепкий второй центр в Голландии, легко преодолевала национальные и местные языковые барьеры.

Быстрый прогресс естественных наук в Европе объяснялся в значительной мере растущей привычкой проверять теории тщательными измерениями, наблюдениями, а при случае и экспериментом. Такой подход предполагал отказ от веры в авторитетность унаследованной учености, а некоторые проявления новых веяний, как, например, вскрытие человеческого тела и практические опыты в физике и оптике, также бросали вызов давним предубеждениям образованных людей против возможности испачкать свои руки чем-нибудь еще, кроме чернил[932].

В эпоху, когда экспериментальный метод достиг ранга догмы, следует подчеркнуть, что астрономы и физики принялись за активные наблюдения и более точные измерения только после того, как Коперник (ум. 1543) выдвинул альтернативу традиционным теориям Птолемея и Аристотеля для ученого мира, причем сделал это Коперник не на основе наблюдений и измерений, а опираясь на логическую простоту и эстетичную симметрию. Его гелиоцентрическая теория родилась, как представляется, отчасти из знания того, что некоторые из древних, в особенности Аристарх [Самосский], отстаивали такое объяснение небесного движения, а отчасти из-за моды на пифагорейский числовой мистицизм и «культ солнца», исповедовавшийся в итальянских интеллектуальных кругах в годы его учебы в Падуанском университете.

Интеллектуальные пристрастия Коперника были не просто его личной эксцентричностью, поскольку пифагорейско-платоническая традиция сказалась на многих (если не на большинстве) первопроходцах современной математической науки, по меньшей мере вплоть до эпохи Ньютона (ум. 1727). Разумеется, едва ли было бы преувеличением сказать, что дверь для точных измерений и наблюдений явлений природы была открыта в Европе XVII в. трениями между схоластической ортодоксальностью Аристотелевой физики и разнородностью ожившего пифагорейско-платонического математического мистицизма. При наличии на поле брани альтернативных гипотез точные измерения движений планет и подробные математические расчеты, основанные на таких наблюдениях, получили смысл как средства разрешения спора между соперничающими теориями. Более того, учитывая, что защитники идей Пифагора и Платона принялись разрушать устоявшееся здание научной доктрины, именно они и возглавили поход за новыми данными. Так, например, Иоганн Кеплер (ум. 1630) решился посвятить жизнь утомительным расчетам в надежде свести музыку сфер к математическим формулам. Благодаря необыкновенной удаче он нашел часть того, что искал, в простой элегантности своих законов движения планет, хотя и не ответил на главный свой вопрос: как различаются гармонические отношения параметров орбит планет.

Следует иметь в виду, что и измерения, и наблюдения вошли в жизнь вовсе не с черного хода. Прогресс таких прикладных наук, как горное дело, гидротехника, кораблестроение, печать, литье пушек, производство стекла и т.д., географические открытия, привлекшие внимание Европы к новым растениям и животным, появление в Европе диковинных изделий чужестранных мастеров, например китайского фарфора или индийского хлопка, навели Френсиса Бэкона (ум. 1626), в частности, на мысль, что у природы еще много тайн, которые наблюдательный ум может раскрыть и применить на практике, если только возьмет на себя довольно труда, чтобы наблюдать, записывать и сравнивать явления природы. Такой оптимистический эмпиризм нашел родственную почву в медицине, где простейшие анатомические и клинические наблюдения развенчали массу общепринятых идей о физиологии и лечении болезней и ран. При этом даже в медицине напыщенность слога Парацельса (ум. 1541), творившего главным образом под влиянием неоплатонического мистицизма и убежденной самозначимости («эготизма»), помогла расчистить дорогу для детальных трудов Везалия (ум. 1564) по анатомии человека и Уильяма Гарвея (ум. 1657) по физиологии. Оспаривая древний авторитет Галена, Парацельс дал жизнь альтернативной теории в своей науке, подобно Копернику в астрономии.

Вторым залогом успеха точных наук стало быстрое развитие приборов, расширивших природные возможности человеческого глаза и других органов чувств. Такие устройства, как телескоп (изобретен ок. 1608 г.), микроскоп (изобретен ок. 1590 г.), термометр (изобретен ок. 1592 г.), барометр (изобретен ок. 1643 г.) и маятниковые часы (изобретены ок. 1592 г.), придали новый масштаб и точность наблюдениям и измерениям физических явлений[933]. Изобретение новых знаков для математических записей оказало подобное же действие благодаря упрощению расчетов. Даже более крупные, значительно более обобщенные знаки часто подсказывали новые действия и новые взаимосвязи, которые были надежно скрыты за несовершенством старых выражений или за сложностью прежних методов расчета. Аналогичным образом использование гравюр и рисунков для иллюстрирования трактатов по ботанике, географии, медицине и прочим наукам позволило записывать и передавать личные свидетельства наблюдателя с точностью, недостижимой с помощью одних только слов.

Обычай эмпирической проверки теории, использование (и изобретение) усовершенствованных приборов и математический склад ума, вышедший из пифагорейско-платонической традиции, соединились в личности Галилео Галилея (1564-1642), который больше других заслужил право считаться отцом современной европейской науки. Выведенные Галилеем законы движения Земли, поразительные открытия, сделанные им с помощью телескопа (пятна на Солнце, спутники Юпитера), изобретательные опыты и тщательные измерения в сочетании с его упорядоченными (порой ошибочными) теоретическими объяснениями того, что он открыл, вывели европейскую физическую науку на путь открытий, который до сих пор не исчерпан. Несмотря на осуждение его астрономических выводов папской инквизицией, европейский интеллектуальный мир постоянно преобразовывался под влиянием его трудов не меньше, чем под влиянием литературного искусства и полемического мастерства, с которым он высказывал свои мысли.

Ко временам Галилея средневековая иерархия наук, уложенная логикой и теологией в стройное мировоззрение, оказалась разрушенной неустанными исследованиями. Какие-либо новые авторитетные обобщения не возникали, хотя законы Ньютона вплотную подошли к этому в области астрономии и физики. В отличие от своих средневековых предшественников, ученые и изобретатели XVI-XVII вв. ограничивались усилиями, необходимыми, чтобы понять лишь маленькую частичку действительности за раз, оставляя в стороне крупные вопросы религии и философии. Быстрый рост объема данных, все больше получаемых наблюдениями и опытным путем, постоянно приводил к сомнению в правильности старых понятий и к появлению новых. Таким образом, в добром десятке отдельных наук установился самоподдерживающийся круг все более усложняющейся профессиональной деятельности. В таких обстоятельствах все усилия вместить научную теорию в те или иные авторитетные рамки были обречены на неудачу, даже если они пользовались поддержкой церковных властей, энергично ссылались на непогрешимость Священного Писания или опирались на строгую дисциплину картезианского сомнения и априорной дедукции.

НОВЫЕ ВЫСОТЫ И ГЛУБИНЫ

НОВЫЕ ВЫСОТЫ И ГЛУБИНЫ

Деталь картины Иеронима Босха (ум. 1516) «Ад» слева и голова св. Иоанна Крестителя кисти Эль Греко (ум. 1614) справа показывают контрастные аспекты поисков европейцами определенности перед лицом невиданного общественного и культурного переворота, ознаменовавшего собой вступление в эпоху нового времени. Босх изображает пороки чувств с неким завороженным отвращением. Такая живопись ведет в подсознательные глубины человеческого духа — глубины, оказавшиеся необычно близкими к открытому выражению в период бурного перехода Европы от средневековой к новой форме. Картина Эль Греко, с другой стороны, воплощает слияние земного великолепия и стремления к внеземному, присущее католической Европе в XVII в. Эль Греко использует здесь мастерство художников итальянского Возрождения, чтобы выразить обновленное религиозное видение католической реформации. Он достигает задуманного эффекта, свободно уходя от идеала оптической точности, удлиняя лица, увеличивая их глаза и другими способами создавая образ, напоминающий критско-византийский художественный стиль, с которым он познакомился в юности. Такое смешение греческой манеры, итальянской техники и испанской религиозности служит великолепным образцом культурной открытости Западной Европы — открытости, в которой заключены и тайна, и мера ее усилившейся мощи в ранний период нового времени.

* * *

Величие достижений европейской культуры в XVI-XVII вв., сила и размах религиозных, политических и общественных сдвигов этой эпохи пробуждают интерес и вызывают восхищение. Прежние отношения между людьми, старый образ мыслей и старые шаблоны чувств и набожности утратили привычную твердость, а значение личности соответственно возросло, как еще никогда в истории цивилизации. В каждом конкретном случае традиции лишились былой ортодоксальной точности в определении того, что следует думать, и в указании того, что надлежит делать. Вместо этого отдельные личности и группы получили возможность выбора. В результате стали проявляться необычайной широты человеческие возможности. Высоты и глубины человеческого духа нашли необычно разнообразное выражение, когда формируемые способности человека столкнулись с неопределенностью как с безвыходной ситуацией. Тут уже европейцы воспользовались всеми своими преимуществами: и богатым культурным наследием, и совершенной для своего времени техникой, и стимулирующим действием контактов по всему свету — для разрешения проблем быстрого распада общественных и культурных рамок их средневекового прошлого.

В Древнем Риме подъем христианства стал реакцией цивилизации на разрушение традиционного общества, аналогично тому, как произошла религиозная революция в Китае во времена династии Хань. В XVI в. индуистская Индия и Европа нашли в религии ответ на распад своего культурного мира: в Индии — в виде эмоционально ожившего и обретшего широкую популярность индуизма, в Европе — в виде Реформации и Контрреформации. Европа к тому же отреагировала на разрушение своего средневекового порядка созданием точных наук и светской литературы, искусства барокко и рационалистической философии, и в этом были заложены ростки силы для прыжка к светскому обществу, ставшему главной чертой последующей истории Европы.

Многообразие реакции на общественный и культурный кризис в Европе XVI-XVII вв. легче понять, если учесть изначальную двойственность европейского культурного наследия. Однако Европа не была единственной частью мира с подобной двойственностью. Китай тоже получил двойное культурное достояние после наводнения его буддистами, а взаимовлияние конфуцианства и буддизма, несомненно, стало существенным фактором роста для позднейшей китайской культуры. Мусульманский мир также с самого начала испытывал культурное раздвоение между эллинистическим и древневосточным наследием. Следует отметить, что взаимодействие между культурными течениями в Китае и на Среднем Востоке, ограничиваясь обычно узкими интеллектуальными кругами, оставалось сравнительно мягким, без страстей и резкости, крайностей и безрассудства, характерных для европейского процесса. Этот контраст объясняется общей устойчивостью китайского и средневосточного общества, всегда основывавшихся на полярном положении землевладельцев и крестьян при вкраплении подавленного населения городов.

Следует иметь в виду, что приведенные объяснения оставляют в стороне фактор личности и стимулирующую роль, которую отдельные люди способны играть в критических ситуациях. Реформацию без Лютера, иезуитов без Лойолы или современную науку без Галилея поистине трудно представить. Недостаток исторических трудов, подобных этому, заключается в том, что уникальный личный жизненный путь либо особо важный момент в мышлении той или иной личности могут быть легко перекрыты весом неточных обобщений.

Даже после того, как надлежащим образом рассмотрены все благоприятные обстоятельства и условия, всегда остается элемент непредсказуемости в делах человека. Элемент этот принимает особенно большие размеры в ситуациях, подобных тем, с которыми столкнулись европейцы в XVI — начале XVII вв., когда человеческое величие, — как и порочность, — расцвели буйным цветом на благодатной почве духовной неопределенности. Интерес и изумление, возникающие при виде проявлений таких масштабов человеческих возможностей, опираются на подобающее признание личных и коллективных ограничений, в рамках которых должны жить все люди. Мы все и весь мир XX в. в особенности — творение и наследники гениальных личностей ранней эпохи современной Европы, поскольку именно они определили особые и отличные современные черты европейцев, в частности западных, а теперь — на весьма существенном уровне — и мировой цивилизации.

В. СТРАНЫ, ЛЕЖАЩИЕ ПО ОБЕ СТОРОНЫ ЕВРОПЫ: АМЕРИКА И РОССИЯ В 1500-1650 ГГ.

1. АМЕРИКА

Взаимодействие между европейской цивилизацией и цивилизацией американских индейцев в XVI-XVII вв. было на редкость односторонним. Испанцы нашли немного привлекательного для себя в коренных американских культурах и за исключением таких полезных местных растений, как кукуруза, табак и картофель[934], мало что переняли у покоренных ими народов. Что касается самих индейцев, то военное превосходство завоевателей было чрезвычайно преумножено упадком духа местных вождей, чьи вековые устои и правила оказались совсем непригодны для того, чтобы противостоять испанским идеям, испанским болезням и испанской мощи. Таким образом, высокая политическая и культурная организация империй ацтеков и инков исчезла почти внезапно, когда жрецы и воины, поддерживавшие эти структуры, утратили веру в свои традиционные общественные и культурные системы. Вместо того чтобы упорно держаться за привычные идеи и установки, индейцы оцепенело подчинялись словам миссионеров и приказам чиновников. Они оказались такими покорными, что христианство закрепилось в Мексике и Перу чуть меньше, чем за жизнь одного поколения.