Война в воздухе

Авиация ныне – одна из главных действующих сил любого военного конфликта. Без ее поддержки не происходит ни одной наступательной операции.

Боевые самолеты

Какие же летательные аппараты используются в армии сегодня? Какими они станут завтра? Чему учит история?

Они были первыми

Первые аэропланы, конечно, не предназначались для военных действий – им бы только в воздухе удержаться. Так, первый полет самолета братьев Орвилла и Уилбера Райт, состоявшийся 17 декабря 1903 года, продолжался меньше минуты. Но как только крылья авиации чуть окрепли, военные начали использовать летательные аппараты в своих целях.

Считается, что впервые авиация в военных целях была применена в 1911 году итальянцами в Ливии во время войны с турками. Сначала с аэропланов лишь вели наблюдения за перемещением наземных войск. Потом летчики стали брать с собой в кабину каленые стрелы, которые, падая с большой высоты, пробивали насквозь всадника вместе с конем, а затем и небольшие бомбы.

Бомбардировщик "Илья Муромец"

Со временем произошла и специализация военной авиации. Самолеты побольше стали бомбовозами и транспортниками, а те, что поменьше, – маневренные и скоростные – истребителями. Самолеты средних размеров чаще всего использовались как штурмовики.

Основное разделение самолетов на типы произошло уже в Первую мировую войну. В России к тому времени начали строить тяжелые бомбардировщики "Илья Муромец" и "Русский витязь" конструкции И.И. Сикорского и летающие лодки (гидросамолеты для взлета и посадки на воду) Д.П. Григоровича. Для базирования последних были оборудованы первые авианесущие корабли. Так авиация стала не только сухопутной, но и морской.

За годы войны значительно улучшились летно–технические характеристики самолетов. Легкие самолеты–истребители стали развивать скорость более 200 км/ч, забираться ввысь на высоту до 7000 м, а тяжелые бомбардировщики могли брать на борт до 3500 кг бомб.

Причем если в начале войны все воющие стороны вместе взятые имели на вооружении лишь около 800 самолетов, то в ходе военных действий их было построено около 200 тысяч.

Быстрыми темпами совершенствовалась военная авиация и в 30–40–е годы XX века.

Так, в нашей стране в это время были построены и испытаны скоростной бомбардировщик АНТ–40 (СБ) конструкции А.Н. Туполева, дальний бомбардировщик ДБ–3 конструкции С.В. Ильюшина, истребители И–15 и И–16 конструкции Н.Н. Поликарпова, МБР–2 и другие гидросамолеты Г.М. Бериева, учебный самолет УТ–2 А.С. Яковлева...

На фронтах Второй мировой войны с немецкой стороны использовались истребители "Мессершмитт" Ме–109 и "Фокке–Вульф" Fw–190, бомбардировщики "Хейнкель" Не–111, "Юнкере" Ju–87 и Ju–88. Союзники СССР использовали английские бомбардировщики Хэндли Пейдж "Галлифакс", Авро "Ланкастер", американские "летающие крепости" фирмы "Боинг" В–17 и В–29. Небо над Англией защищали истребители Хокер "Харрикейн" и Супермарин "Спитфайр". Использовались также американские истребители "Кертис" Р–40, "Белл" Р–39, "Локхид" Р–38 и др. В нашей стране за это время были сконструированы и построены пикирующие бомбардировщики[1] и дальний высотный бомбардировщик Пе–8 В.М. Петлякова, бомбардировщик Ил–4 и штурмовик Ил–2 С.В. Ильюшина, истребители ЛаГГ–3 С.А. Лавочкина, В.П. Горбунова и М.И. Гудкова, МиГ–1 и МиГ–3 А.И. Микояна и М.И. Гуревича, многоцелевой самолет Су–2 П.О. Сухого и бомбардировщик Ту–2 А.Н. Туполева и многие другие. Всего за военные годы нашей промышленностью было выпущено 125.000 самолетов.

В 40–50–е годы, с появлением первых реактивных самолетов, начинается современный этап развития авиации. Первыми использовали в военных действиях свои реактивные истребители англичане ("Глостер" F.MK–4, "Метеор") и в конце войны немцы ("Мессершмитт" Ме–163В и Ме–262). Затем в воздухе появились английские, американские и советские реактивные самолеты. Именно в этот период в нашей стране были построены дальние реактивные бомбардировщики Ту–16 и М–4, всепогодный перехватчик Як–25, сверхзвуковые самолеты МиГ–19, Су–7, Як–28, реактивный гидросамолет Бе–10, вертолеты Ми–2, Ми–4 и Ми–6 конструкции М. Л. Миля, Як–24 А.С. Яковлева, Ка–15 и Ка–18 Н.Н. Камова. О некоторых из этих машин, а также о сегодняшнем дне военной авиации, ее ближайших перспективах мы теперь и поговорим более подробно. Начнем с отечественной боевой авиации.

Стратегические бомбардировщики

Ту–16 и его родственники. Самолет Ту–16 пришел на смену Ту–4, который по существу представлял собой точную копию американской "летающей крепости" В–29. Это был первый отечественный бомбардировщик, способный нести на борту ядерное оружие.

Один из вариантов Ту–16

И хотя официально Ту–16 относился к классу средних бомбардировщиков, его способность совершать рейсы дальностью до 7800 км, летать на высоте до 15.000 м со скоростью 1050 км/ч позволила ему стать основной машиной стратегической авиации. На вооружение эта машина со стреловидным крылом поступила в 1953 году и прослужила в наших войсках более 30 лет.

В различных модификациях Ту–16 использовался как ракетоносец, разведчик, заправщик, постановщик радиоэлектронных помех... На базе этой машины был построен первый отечественный гражданский реактивный самолет Ту–104.

Модификации Ту–22. Этот самолет стал своеобразным ответом на появление в начале 1950–х годов на Западе новых самолетов–перехватчиков и ракет класса "земля–воздух"[2].

Скорость его возросла до 1650 км/ч, а потом и до 2450 км/ч (Ту–22М).

В различных модификациях машина с крылом изменяемой в полете стреловидности использовалась как бомбардировщик, ракетоносец, морской разведывательный и патрульный самолет.

В 1976 году самолет был подвергнут коренной модернизации. Ту–22М получил крыло с изменяемой в полете стреловидностью крыла. Это значит, что на взлете при помощи специальных механизмов плоскости самолета как бы "оттопыривались", – отходили от корпуса, уменьшая стреловидность, помогая самолету побыстрее взлететь. Когда же он набирал скорость, крылья, напротив, прижимались к фюзеляжу, чтобы уменьшить сопротивление. В результате Ту–22М с легкостью преодолевал "звуковой барьер", развивая сверхзвуковую скорость.

Самолет Ту–22К

Последней модификацией, поступившей на вооружение дальней и морской авиации СССР, был Ту–22М3. В носовой его части имелось небольшое вздутие, где помещался новый радар. Самолет используется в основном для разведки, хотя может нести бомбовую нагрузку – до 12 т обычных или ядерных бомб – или две ракеты класса "воздух–земля" Х–22 под крыльями и еще одну, частично утопленную в фюзеляж...

Всепогодный перехватчик Ту–28. После бомбардировщиков конструкторское бюро А.Н. Туполева взялось за разработку дальних "сепогодных перехватчиков. Их назначение – противодействие западным ракетоносцам дальнего радиуса действия. Два прототипа машины были продемонстрированы на авиационном параде в 1961 году под индексом Ту–102. По системе кодовой классификации НАТО они получили наименование "Фидлер–А".

Скорость самолета – до 1910 км/ч, дальность – 2565 км. Вооружение – две ракеты "воздух–воздух" Р–4РМ и две Р–4ТМ. Экипаж – два человека.

Снят с вооружения в 1992 году.

Несравненный Ту–180. Об этом самолете долгое время ходили легенды. Стратегический бомбардировщик дальнего радиуса действия с изгоняемой в полете стреловидностью крыла имеет предельную дальность полета 14 600 км и может набирать высоту до 18.000 м. Самолет развивает скорость до 2230 км/ч и может нести до 45 т боевой нагрузки в двух бомболюках и на подкрыльевых пилонах еще 36 ракет Х–15 класса "воздух–земля".

Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту–160

Для прорыва сквозь оборону противника самолет способен летать на предельно низкой высоте, копируя рельеф местности.

По своим летным качествам Ту–160 оказался лучше, чем американский В–1.

Фронтовая авиация

Истребитель Су–37 представляет глубокую модернизацию отлично зарекомендовавшего себя Су–27. В его конструкции удалось совместить новейшие достижения в области аэродинамики, электроники и двигателестроения с хорошо отработанными элементами конструкции боевых самолетов конца 1970–х годов.

Истребитель Су–37

Истребитель корабелънсго базирования Су–27 К

Работы по улучшению Су–2 7 – самого маневренного в мире истребителя четвертого поколения – начались в конструкторском бюро П.О. Сухого еще в 1977 году. На его основе были созданы перспективный истребитель Су–27, многофункциональный Су–27М, палубный Су–27К и ударный Су–34.

Не успокоившись на этом, наши специалисты приступили к разработке Су–37. Это летательный аппарат уникальной схемы – триплан с передним горизонтальным оперением, которое значительно повышает боевые характеристики самолета, уменьшает нагрузки и увеличивает комфорт для экипажа в условиях "болтанки".

Еще одно новшество, позволившее радикально увеличить маневренность Су–37, – двигатели с поворотными соплами. Такая конструкция двигателей позволяет самолету развернуться буквально "на пятке", легко маневрировать на предельно малых скоростях, когда обычные аэродинамические рули уже неэффективны.

Истребитель–бомбардировщик Су–24

Для размещения ракетного оружия на самолете предусмотрено 12 внешних узлов подвески. Для поражения воздушных целей используются ракеты класса "воздух–воздух" различной дальности. При использовании Су–37 в качестве ударного самолета их заменяют управляемыми ракетами класса "воздух–поверхность" Х–29Т с телевизионным наведением или X–29Л – с лазерным наведением, противорадиолокационными ракетами Х–31П или противокорабельными Х–31А и Х–35. Кроме управляемых ракет различного назначения самолет может нести также авиабомбы и другую нагрузку.

Истребитель–бомбардировщик Су–30 является многоцелевым самолетом, который может использоваться, например, и в качестве дальнего перехватчика. Кроме того, Су–30 применяют как штурмовик и истребитель.

В конструкции самолета использованы композиты, высокопрочные алюминиевые и титановые сплавы. Силовая установка состоит па двух турбореактивных двигателей. Они обеспечивают дальность полета 3000 км без дозаправки.

Истребитель–бомбардировщик Су–30 оснащен встроенной 30–миллиметровой пушкой ПП–301, а также ракетным оружием. В зависимости от вида боевой задачи тип ракет может меняться.

Фронтовой бомбардировщик Су–34 предназначен для точечного поражения целей ракетами или бомбами в любую погоду, как днем так и ночью. Этот самолет призван заменить бомбардировщики Су–24 и Су–24М, которые уже исчерпали свои ресурсы.

Поскольку Су–34 способен преодолевать межконтинентальные расстояния, конструкторы позаботились об удобствах для пилота и штурмана–оператора. Летчики теперь могут встать и размяться во время многочасового полета. В их распоряжении мини–кухня, кондиционер и туалет. Для безопасности экипажа кабина представляет собой бронированную капсулу из титана и небьющегося стекла. Предусмотрена возможность катапультирования экипажа.

Истребитель–бомбардировщик Су–30

Машина оснащена современным электронным оборудованием, в частности системой активной безопасности, которая позволяет на предельно низкой высоте автоматически копировать рельеф местности на скорости до 1400 км/ч. Запаса топлива во внутренних баках хватает на 4100 км полета. Кроме того, самолет может дозаправляться в воздухе.

Фронтовой бомбардировщик Су–34

С–37 "Беркут". В первое мгновение кажется, что самолет летит задом наперед. Такое впечатление создают крылья обратной стреловидности. Первые подобные самолеты немецкие конструкторы попытались сделать еще в конце Второй мировой войны. Но у них ничего не получилось – помешала так называемая дивергенция: машина при повышении скорости как бы "взбрыкивала" в полете.

Устранить этот недостаток тогда не удалось, поскольку не было соответствующих материалов, методики расчета, бортовых компьютеров, которые помогли бы пилоту управиться со строптивой машиной... И развитие а и нации пошло другим путем – в воздух поднялись машины с положительной стреловидностью – с плоскостями, отведенными назад.

Тем не менее долгие годы специалисты не оставляли попыток создать летательный аппарат с обратной стреловидностью крыла. Дело в том, что такой самолет, по расчетам, должен обладать отменной подъемной силой при дозвуковых скоростях полета, а значит, легко взлетать и удачно садиться, намного сокращая разбег и пробег. Кроме того, машина весьма маневренна в воздухе, а также способна летать значительно дальше, чем подобные самолеты с обычным крылом.

В полете С–37 "Беркут"

В конце концов задачу стабилизации самолета в полете решили с помощью современных технологий. Композитное крыло практически не боится дивергенции, поэтому, несмотря на то что С–37 "Беркут" выполнен по аэродинамической схеме "интегральный неустойчивый триплан", летает он вполне устойчиво. В немалой степени его стабилизации в полете способствует и схема "утка", когда горизонтальные управляющие плоскости – стабилизаторы – расположены не на хвосте, как обычно, а впереди, почти на уровне пилотской кабины. Причем для большей эффективности они, как и киль, являются цельноповоротными, в то время как обычно отклоняются лишь небольшие рули в задней части стабилизатора или киля.

Схема С–37 "Беркут"

25 сентября 1997 года пилот–испытатель И. Вотинцев впервые поднял С–37 в воздух. Испытания показали, что выбранная аэродинамическая схема не только обеспечивает высокие летные характеристики, но и снижает радиолокационную заметность самолета. Этому же способствует и то, что само крыло на 90% выполнено не из металла, а из композитных материалов.

На основе "Беркута" конструкторы надеются создать истребитель пятого поколения, который окажется лучшим в мире, подобно тому, как его предшественник Су–27 оказался чемпионом в своем классе среди машин четвертого поколения.

Истребитель МиГ–33 был сконструирован в начале 1990–х годов путем коренной модернизации отлично зарекомендовавшего себя легкого фронтового истребителя МиГ–29.

Носовая часть фюзеляжа, включая кабину, выполнена из алюминиево–литиевых сплавов. Это позволило снизить массу самолета и уменьшить трудоемкость изготовления. В конструкции широко использовались композицнтные материалы, в частности, из них изготовлены вертикальное оперение, воздухозаборники, обшивка отсека силовой установки.

Истребитель МиГ–33

МиГ–29. Полет парой

Существенно обновлена силовая установка. На МиГ–33 используются модернизированные двигатели РД–33К с повышенной тягой и полностью цифровой системой управления.

Самолет оснащен новым бортовым радиоэлектронным оборудованием. Так, оптикоэлектронный локатор обеспечивает повышенную дальность обнаружения воздушных целей, самолет имеет возможность подсветки цели лазерным лучом. На МиГ–33 также применена высокоэффективная нашлемная система целеуказания, когда все данные высвечиваются прямо на прозрачном щитке шлема пилота.

Встроенное вооружение у МиГ–33 такое лее, как у МиГ–29, и состоит из 30–миллиметровой авиапушки, установленной в левом крыле.

Для размещения подвесного вооружения предусмотрено 9 узлов подвески – по 4 под каждым крылом и еще одна под фюзеляжем. На этих местах могут быть подвешены бомбы общим весом 4,5 т или 8 новых ракет РВВ–АЕ класса "воздух–воздух", а также авиабомбы с телевизионными головками самонаведения или 4 управляемые ракеты класса "воздух–поверхность".

Многофункциональный фронтовой истребитель МФИ. Его разработка в конструкторском бюро имени А. Микояна была начата еще в конце 1979 года.

Самолет предполагалось выполнить по аэродинамической схеме "утка" с треугольным крылом и носовым горизонтальным оперением. Расчеты показывали, что новая машина будет обладать сверхманевренностыо, способностью легко преодолевать звуковой барьер, малой радиозаметностью...

Самолет был продемонстрирован в полете 29 февраля 2000 года. По оценкам специалистов, российский истребитель превосходит лучший зарубежный аналог – самолет F–22A.

Максимальная скорость МФИ – 2500 км/ч, практическая дальность – 4500 км.

Тактический истребитель F–22A.

Самолет, первый полет которого состоялся в сентябре 1990 года, предназначается главным образом для завоевания превосходства в воздухе. Он обладает малой радиозаметностью, достигнутой благодаря широкому применению технологии "стелс" (более подробно о ней – чуть позже).

В конструкции самолета использованы композицитные материалы. Плоская нижняя поверхность фюзеляжа позволяет размещать там управляемые ракеты класса "воздух–воздух". Кроме этого, на каждом крыле имеется два дополнительных места крепления для 2250 кг оружия. Наконец, внутри корпуса самолет может нести около 500 кг бомб или другого груза.

Перспективный истребитель F–22

Посадка на авианосец самолета F/A–18E

К настоящему времени построено два прототипа с различными двигательными установками. Оснащение войск этими истребителями ожидается в 2004 году.

Палубные истребители–штурмовики F/A–18Е и F/A–18F. Разработка двух модификаций палубного истребителя–штурмовика начата фирмой "Макдоннелл Дуглас" в 1991 году. Предполагается усовершенствовать конструкцию и аэродинамику самолета F/A–18, заменить двигатели, установить современное бортовое радиоэлектронное оборудование и средства связи.

Фюзеляж самолета удлиняется на 0,86 м, увеличатся размах и площадь крыла, на треть возрастет емкость топливных баков, появятся 11 узлов подвески вооружения (вместо 9) и оборудование системы дозаправки в воздухе. При изготовлении панелей обшивки планируется применить новый углепластик на основе опоксидной смолы.

Схема самолета F/A–18EF

На самолете предполагалось установить многофункциональный радар, приемник космической радионавигационной системы НАВСТАР, тепловизионную навигационную систему TINS, инфракрасную станцию переднего обзора с лазерным дальномером–целеуказателем, приемник предупреждения о радиолокационном облучении, а также передатчик помех.

Истребитель–штурмовик F/A–18 сбросил высокоточную ракету

Для вооружения самолета планируется попользовать управляемые ракеты "Мейверик" AGM–65G, SLAM AGM–84E класса "воздух–земля", противорадиолокационную управляемую ракету HARM AGM–88, противокорабельную ракету "Гарпун" AGM–84D, управляемые и неуправляемые авиационные бомбы и другое оружие.

Истребитель "Еврофайтер" 2000 разрабатывается совместно консорциумами "Еврофайтер" и "Евроджет Энджине".

Самолет представляет собой моноплан схемы "утка" с низко расположенным треугольным крылом и однокилевым вертикальным оперением. Кабина истребителя одноместная, бронированная и оборудована катапультным креслом, которое обеспечивает безопасное покидание самолета даже на нулевой высоте (если, например, авария случится на взлете или при посадке). Конструкция шасси позволяет самолету совершать взлет и посадку даже па грунтовых площадках.

"Еврофайтеры" будут оснащены новым турбореактивным двигателем EJ–200. Внутри фюзеляжа, в крыле и киле расположены баки, общая емкость которых составляет 4000 л. На подфюзеляжном и двух подкрыльевых узлах могут подвешиваться три дополнительных бака общей емкостью 3500 л. Самолет оборудован также системой дозаправки в воздухе.

Большая часть бортового электрооборудования сконструирована специально для этого самолета с учетом новейших достижений в области авиационной электроники (авионики).

Испытание двигателя "Еврофайтера"

Встроенное вооружение самолета состоит из 27–миллиметровой пушки "Маузер", установленной в правой плоскости крыла. Подвесное вооружение расположено на 13 узлах подвески (по 4 узла под каждой консолью крыла и еще 5 подфюзеляжных узлов). На самолете могут быть использованы управляемые ракеты класса "воздух–воздух" и неуправляемые ракеты "воздух–земля" и бомбы.

Истребитель SABA. Аббревиатура его названия означает "маленькийвысокоманевренный фронтовой самолет".

История его создания такова. Компания "Бритиш Аэроспейс" исследовала возможности создания машины, которая могла бы противостоять боевым вертолетам, самолетам с коротким взлетом и крылатым ракетам. Получилось, что такой самолет должен базироваться на грунтовых аэродромах; обладать скоростью не менее 750 км/ч; выполнять разворот на 180 градусов за 5 секунд; иметь вооружение, включающее пушку и как минимум 6 ракет класса "воздух–воздух".

Из вариантов конструкции самолета был выбран проект Р1233–1 – не с тянущим, как обычно, а с толкающим воздушным винтом в хвостовой части.

Тактико–технические данные: масса пустого самолета – 3535 кг, с боевой нагрузкой – на 4530 кг больше. Размах крыла – 11 м, длина – 9,5 м.

Тактический истребитель А8–39 "Грипен" разрабатывается шведской фирмой "Сааб – Скания" в сотрудничестве с другими предприятиями. Самолет предназначен для перехвата воздушных целей, ведения воздушного боя, выполнения ударных и разведывательных задач.

Аппарат выполнен по схеме "утка", имеет относительно небольшой вес и габаритные размеры. Экипаж – один человек. Около 30% элементов конструкции самолета изготовлено из композитов. Силовая установка – турбореактивный двигатель производства шведской фирмы "Вольво Флюгмотор". Взлетная масса 8000 кг. Максимальная скорость на большой высоте около 2000 км/ч. Самолет оснащен комплексной автоматизированной системой управления.

На вооружении истребителя 27–миллиметровая пушка, четыре ракеты с радиолокационной головкой самонаведения и две ракеты AIM–9 "Сайдвиндер" класса "воздух–воздух" с инфракрасной головкой самонаведения. Могут быть использованы также авиабомбы.

Истребитель "Рафаль" разрабатывался французской фирмой "Дассо–Бреге" с 1983 года. Самолет, как и "Еврофайтер", предназначен для использования в качестве перехватчика и ударного истребителя–бомбардировщика.

Конструктивно истребитель представляет собой моноплан с традиционным для французских самолетов дельтавидным крылом, боковыми подкрыльевыми нерегулируемыми воздухозаборниками и передним горизонтальным оперением. Силовая установка включает два турбореактивных двигателя модульной конструкции. На двигателях установлена цифровая система управления, которую обеспечивают два компьютера. Запас топлива в фюзеляжах и крыльевых баках – 5325 л, возможна подвеска пяти дополнительных топливных баков общей емкостью 6600 л. Есть также система дозаправки топливом в воздухе.

Схема истребителей семейства "Рафаль"

Истребитель "Рафалъ" в полете

Совершенное радиоэлектронное оборудование самолета позволяет обнаруживать воздушные цели на любых высотах на дальности до 90 км. При нанесении ударов по наземным объектам может быть использовано 6 управляемых ракет класса "воздух–поверхность" и две управляемые авиабомбы с лазерным наведением.

Перспективный штурмовик JAST

Связанные с выполняемой задачей данные выводятся на лобовое стекло и приборную доску. Индикация на лобовом стекле включает широкоугольную голографическую систему, которая значительно облегчает работу пилота.

Самолеты–"невидимки"

После окончания операции "Буря в пустыне" американские военные не могли нахвалиться своими самолетами F–117A фирмы "Локхид". Эти "черные призраки" совершили несколько налетов на Багдад, и иракские силы противовоздушной обороны не могли даже рассмотреть их на экранах своих радаров.

Технология "стелс", благодаря которой был достигнут такой прогресс, разрабатывалась более 30 лет. В военно–морском флоте ее используют для маскировки атомных подлодок. Сухопутные войска пытаются применять подобные технологии для уменьшения инфракрасного излучения от танковых двигателей...

Еще в 1962 году американская фирма "Локхид" пыталась создать самолет–невидимку А–12. Другой самолет–разведчик того времени, знаменитый SR–71 "Черная птица" (или "Черная вдова") получил свое название потому, что имел специальное черное покрытие, не отражающее радиоволны. Наконец, в начале 1970–х годов благодаря прогрессу в области вычислительной техники и программирования стало возможно моделировать полет самолета с помощью ЭВМ. С помощью суперкомпьютера и был спроектирован самолет, который имел минимальную радиозаметность.

Правда, сначала то, что они увидели па дисплее, смутило даже видавших виды конструкторов. Самолет получился какой–то угловатый, совершенно непривычного вида. "Неужели эта образина полетит?" – издохнул кто–то из конструкторов "Локхида"...

Истребитель F–117А воплощает в себе принципы технологии "стелс"

Однако в 1975 году был создан первый прототип такого самолета, а зимой 1977 года истребитель F–117A впервые взлетел. Еще через 6 лет он был принят на вооружение.

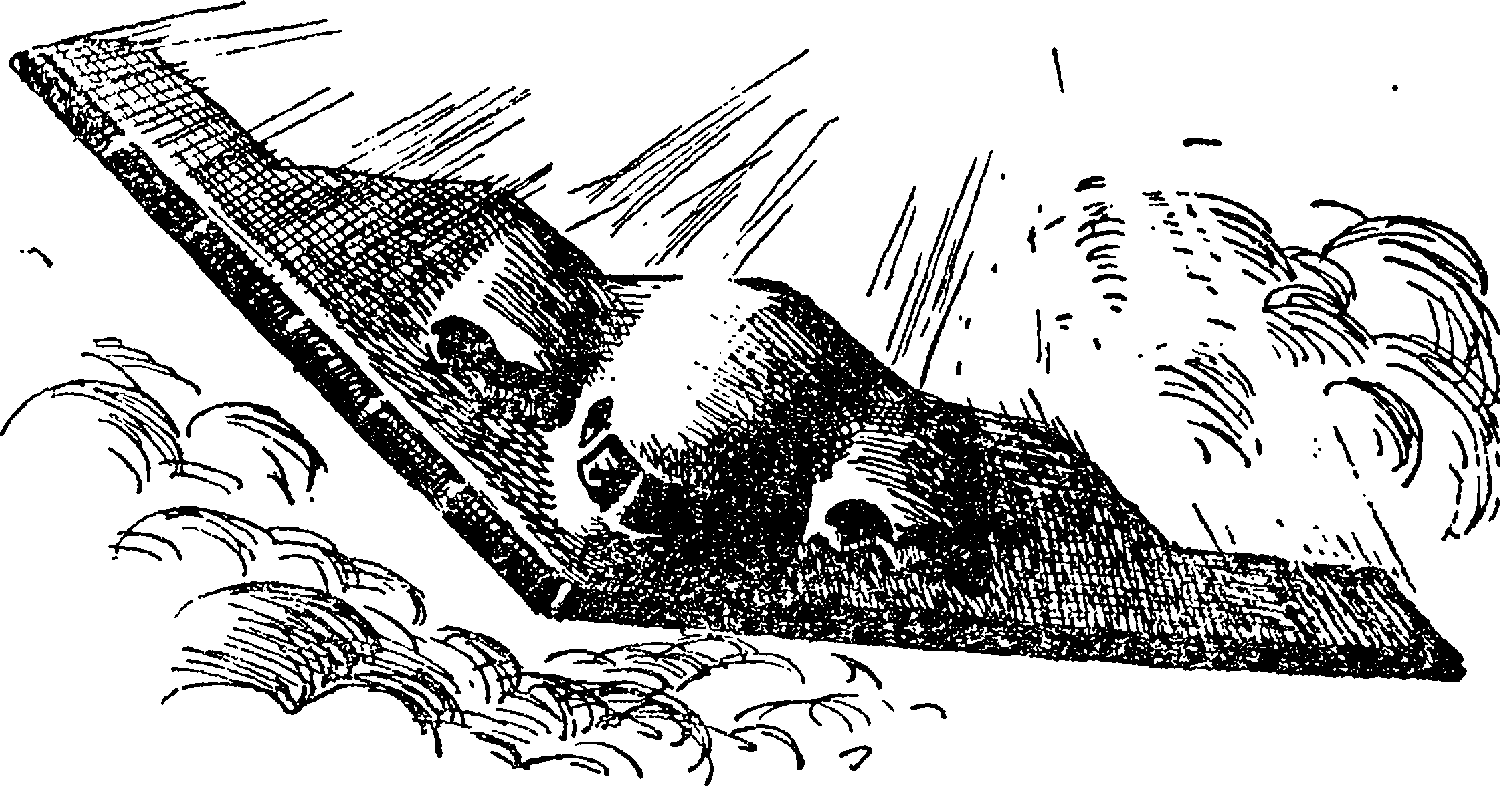

Воодушевленное первым успехом командование ВВС США поручило фирме "Нортроп" разработать по этой же технологии и новый стратегический бомбардировщик. Работа началась в 1979 году, а спустя 9 лет состоялась официальная церемония показа самолета, получившего обозначение В–2.

Все работы в то время велись в обстановке строжайшей секретности. Некоторые даже полагали, что в качестве образца для разработок эксперты' ВВС использовали остатки якобы сбитой "летающей тарелки".

Однако прошло время, и ныне мы можем рассказать о технологии "стелс" довольно многое. Во–первых, при создании самолета американцы использовали не технологию инопланетян, а теоретические разработки наших соотечественников.

Во–вторых, для поглощения радиоизлучения от радара используется специальное ферромагнитное покрытие корпуса самолета. При попадании на такое покрытие электромагнитных волн его микроскопические частицы меняют свою ориентацию с большой частотой, на что и тратится энергия излучения.

В–третьих, в самом самолете почти все сделано из неотражающих радиоизлучение композитов – таких, как углеродное волокно.

В–четвертых, корпус самолета почти не имеет закругленных поверхностей – он состоит из многих плоскостей, отражающих излучение радара не в обратном направлении, а в сторону от радара–облучателя. Эту же задачу выполняет специальная форма крыльев.

В–пятых, оба двигателя самолета оснащены шумоподавляющими кожухами и системой принудительного охлаждения, которая снижает инфракрасные выбросы. Часть холодного воздуха, попадающего через воздухозаборники, подается прямо в зону выхлопа и, смешиваясь с горячими реактивными газами, охлаждает их.

Есть также "в–шестых", "в–десятых" и т.д. Однако остановимся на сказанном, чтобы подать вопрос: "А насколько эффективны окапались все эти ухищрения? "

И вот тут выясняется, что деньги – а речь идет о суммах в десятки миллиардов долларов – большей частью потрачены зря. Прежде всего, самолеты оказались столь капризны в эксплуатации, что готовить их к полету удается лишь на базовых аэродромах. А летать на бомбежку через океан недешевое удовольствие.

Стратегический бомбардировщик В–2 "Спирит"

Попутно выяснилось, что стоит тому же "стелсу" намокнуть, как он начинает проявляться на экранах, словно человек–невидимка под дождем. (Вспомните, как это списано в романе Герберта Уэллса "Человек–невидимка".)

Возможно, именно поэтому во время военных действий в Югославии F–117A был сбит в одном из первых же вылетов.

Но добило технологию "стелс", похоже, изобретение, опять–таки сделанное у нас в России. Как рассказал руководитель Исследовательского центра имени М.В. Келдыша академик А.С. Коротеев, нашими учеными и инженерами разработана принципиально новая технология создания радионевидимости.

Вблизи самолета специальными генераторами создаются плазменные облака, которые настолько активно поглощают электромагнитные волны, что видимость самолета на экране радара уменьшается более чем в 100 раз.

Эта технология намного дешевле американской, не снижает аэродинамики летательного аппарата, не требует особых форм фюзеляжа и позволяет сделать невидимым практически любой из ныне существующих или только проектируемых летательных аппаратов. Весит устройство для создания радионевидимости порядка 150 кг и вполне может получать питание от энергоустановки любого самолета.

Кроме того, нашими исследователями разработаны и специальные покрытия (типа обычной краски), которые эффективно снижают "заметность" самолетов, как в видимом свете, так и в радиодиапазоне.

В воздухе – вертолеты!

Наряду с самолетами в современных военно–воздушных силах широко используются вертолеты – летательные аппараты, которые могут зависать в воздухе, взлетать и садиться без разбега и пробега. Их широко используют для высадки десанта, охоты за танками и подводными лодками, разведки, эвакуации с поля боя раненых и во многих других случаях.

Какие же вертолеты используются для этого? Когда и при каких обстоятельствах появились эти машины?

Авиация без аэродромов

Оказывается, еще в средневековом Китае существовала игрушка, известная и ныне. На палочку насаживается воздушный винт, раскручивается между ладонями и затем он взлетает высоко вверх. В 1475 году знаменитый итальянский художник и инженер Леонардо да Винчи усовершенствовал игрушку, предложил проект машины, способной "ввинчиваться" в воздух" при помощи архимедова винта.

Позднее, в 1754 году, наш знаменитый соотечественник М.В. Ломоносов придумал "аэродинамическую машинку", которая имела два винта, приводимых во вращение часовой пружиной в противоположных направлениях.

Еще больше разнообразных игрушек было построено в XIX веке. Однако до создания настоящего вертолета дело дошло лишь после того, как в начале XX века появился легкий и достаточно надежный двигатель внутреннего сгорания, а также стараниями англичанина Р. Фруда и наших соотечественников С.К. Джевецкого, М.А. Рыкачева, Н.Е. Жуковского, Б.Н. Юрьева, Г.Х. Сабинина и других, были разработаны теоретические основы расчета подобных летательных аппаратов, проведены эксперименты по подъему их в воздух.

Первый полет на вертолете был совершен во Франции 29 сентября 1907 года. Братья Луи и Жак Бреге вместе с профессором Шарлем Рише создали четырехвинтовой вертолет, который смог оторваться от земли и некоторое время провисел в воздухе.

А вот вертолет, способный перемещаться и в горизонтальном направлении, был построен в ноябре 1907 года французом В. Корню.

Пять лет спустя Б.Н. Юрьев предложил автомат перекоса, который позволял пилоту без особых усилий переводить вертолет из режима висения в режим горизонтального полета. С тех пор подобными автоматами оборудуются все машины.

Первая мировая война прервала опыты с экспериментальными машинами. Продолжить их удалось лишь в 20–30–е годы XX века. Так, в 1926 году в нашей стране была создана вертолетная группа экспериментальноаэродинамического отдела Центрального аэрогид родинамического института. Вскоре ее сотрудники под руководством А. М. Черемухина построили первый в нашей стране вертолет ЦАГИ1–ЭА. В 1932 году на этом вертолете был побит мировой рекорд высоты, составлявший псего 18 м, и установлен новый – 605 м!

Первый отечественный вертолет, предназначенный для серийного производства, был построен в 1940 году. Однако начать производство не успели – снова помешала война, теперь уже Вторая мировая. Так что первый серийный вертолет МИ–1, построенный под руководством М.Л. Миля, поднялся в воздух лишь в 1948 году.

С этой поры вертолеты начинают использовать и в военном деле. Сначала в качестве разведчиков и наблюдателей, потом как средства доставки десанта (для этой цели использовали тяжелый вертолет Як–24).

Ныне в армии также используются вертолеты огневой поддержки, истребители танков, санитарно–транспортные вертолеты и т.д.

Заменят ли вертолетами танки?

Сегодня среди всех способов передвижения сухопутных войск – пешком, на автотранспорте и по воздуху – последний считается наиболее мобильным. Авиационной бригаде для ввода в бой на удалении 200 км от базы требуется меньше часа, тогда как бронетанковой дивизии для выполнения аналогичной задачи необходимо 10 часов. Эксперты утверждают, что возможности вертолета по сравнению с 2,5–тонным грузовиком по транспортировке личного состава выше в 6 раз, грузов – в 10 раз.

Применение вертолетов имеет свои плюсы и с оперативно–тактической точки зрения. Мобильные силы на авиационной основе могут не только быстро выполнить атаку, но и неоднократно повторять ее в течение операции. Если атака была выполнена несвоевременно, вертолеты сравнительно легко могут исправить ошибку, забрав десант с места высадки.

Давайте рассмотрим подробнее, какие именно вертолеты использует современная армия, какие машины надеется получить завтра...

Боевые вертолеты

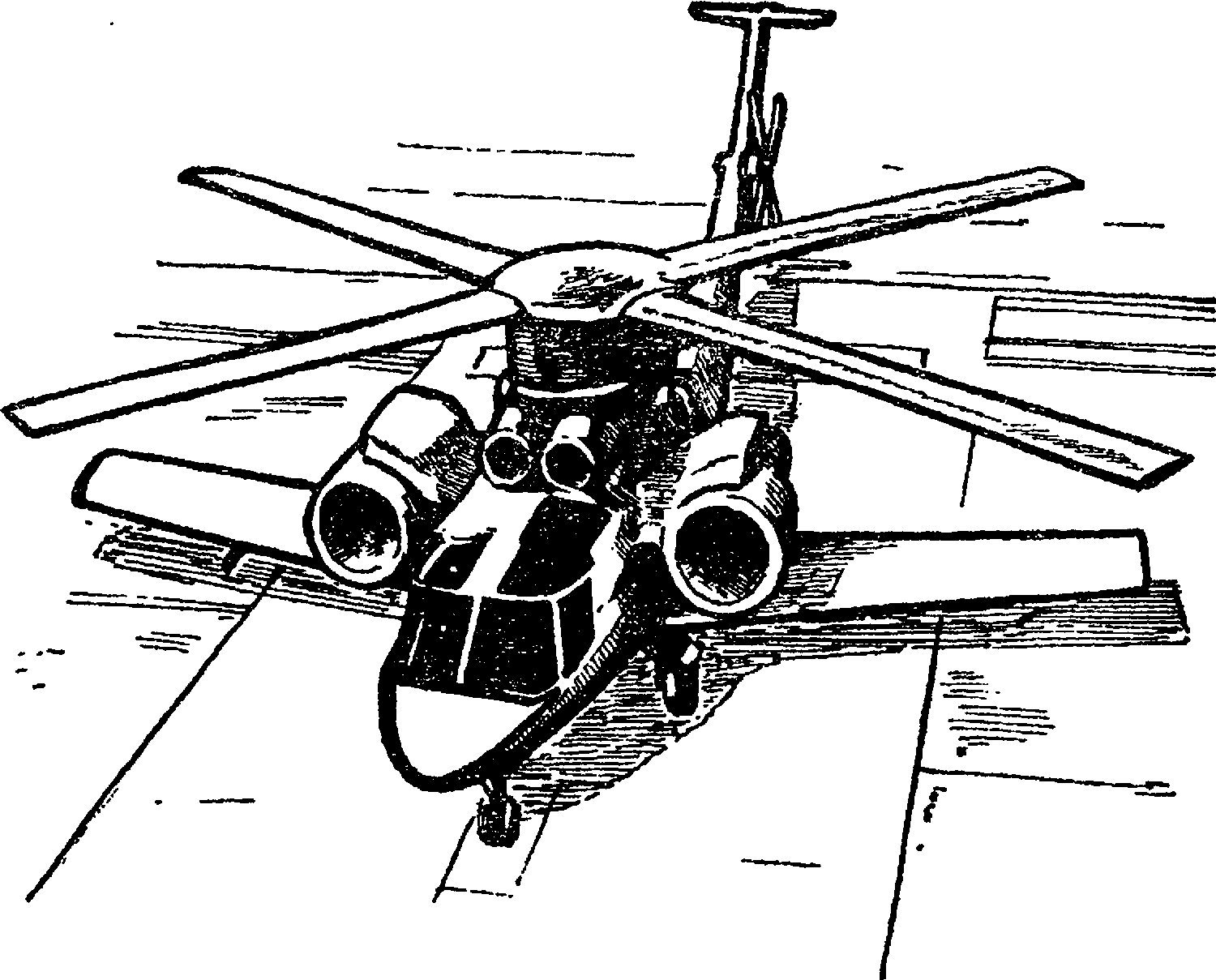

"Акула", "Аллигатор" и "Касатка". Боевой вертолет Ка–50 "Черная акула" произвел фурор в начале 80–х годов XX века. Успешно выиграв соперничество с двухместным ударным вертолетом Ми–28, о котором речь пойдет ниже, Ка–50 продемонстрировал отменный набор боевых качеств.

Во–первых, впервые в мировой практике специалистам конструкторского бюро имени Н. Камова, удалось уменьшить экипаж боевой машины до минимума. Как на самолете–истребителе, пилот на Ка–50 управляется со всем один. Это было бы немыслимо, если бы летчику не помогала современная техника.

Ударный вертолет Ка–50 "Черная акула"

Навигационная аппаратура на вертолете настолько совершенна, что позволяет машине самостоятельно вернуться в исходную точку старта в том случае, если пилот, например, будет ранен и не сможет сам вести машину. Большинство боевых систем работает по принципу "включил и забыл" (то есть оборудованы системами самонаведения).

Более трети корпуса вертолета выполнено ил легких и прочных композитных материалов. Это позволило существенно облегчить машину, бронировать все ее жизненно важные агрегаты и, конечно, кабину пилота.

Для спасения летчика в случае аварии на Ка–50 впервые в мире установлено катапультное кресло К–37, которое эффективно работает практически на всех высотах и скоростях полета. При этом перед катапультированием летчика лопасти несущих винтов автоматически отстреливаются.

Двигатели установлены по бокам в верхней части фюзеляжа. Они оснащены пылезащитными устройствами, что существенно снижает износ двигателей.

Вертолет имеет два несущих винта, вращающихся в противоположных направлениях. Это позволило избавиться от рулевого винта на хвосте и сделать машину более компактной.

Для размещения вооружения на Ка–50 установлено крыло с размахом 7,3 м, под плоскостями которого имеются по два пилона и одному контейнеру. Пилоны предназначены для установки реактивных снарядов или пусковых устройств с противотанковыми ракетами "Вихрь". В контейнерах помещаются блоки средств постановки помех, мешающие противнику вести прицельный огонь по вертолету.

Справа в нижней части фюзеляжа установлена одноствольная пушка калибра 30 мм с боекомплектом в 500 снарядов. Причем летчик при атаке цели может выбирать, какими именно снарядами – бронебойными или осколочно–фугасными – стрелять.

Работа летчика при выходе в район поиска и атаки цели на предельно малых высотах полета значительно облегчается, так как пилотажная информация размещается на индикаторе лобового стекла. Применение пушки и неуправляемых ракет также упрощается благодаря наличию на этом индикаторе прицельной информации. Кроме того, часть сведений высвечивается непосредственно на стекле шлема летчика.

Впрочем, испытания Ка–50 показали, что для выполнения некоторых боевых задач, например ведения разведки, лучше иметь в экипаже двух человек – одному трудно за всем уследить.

Поэтому в КБ имени Н. Камова создан и модифицированный двухместный вариант "Черной акулы", получивший название Ка–52

Ударно–разведывательный вертолет Ка–52 "Аллигатор"

Вертолет Ка–60 "Касатка"

"Аллигатор". Он предназначен для круглосуточного применения, лучше взаимодействует с другими боевыми вертолетами в группе и наземными командными пунктами.

Кабина Ка–52 оборудована тремя многофункциональными цветными жидкокристаллическими дисплеями. Кроме того, члены экипажа должны оснащаться нашлемными прицелами–индикаторами. В состав вооружения вертолета планируется включить усовершенствованные противотанковые ракеты с дальностью до 15 км.

В 2000 году представители фирмы "Камов" показали и еще один новый вертолет – Ка–60 "Касатка". Он предназначается для перевозки десанта и военных грузов.

Ми–28 днем и ночью. Экспериментальный вертолет Ми–28 взлетел в декабре 1982 года. Задумывался он как преемник вертолета Ми–24, способный достойно противостоять американской боевой машине АН–64 "Апач", о которой будет рассказано чуть позже.

Несущая система нового вертолета такая же, как у Ми–24 (несущий и хвостовой винты). Однако конструкция лопастей принципиально изменена, и теперь они выполнены полностью из композитных материалов, а потому обладают исключительно высокой прочностью.

Кабина защищена броней, остекление выполнено из плоского бронестекла. Управление вертолетом дублировано. Даже при многочисленных повреждениях вертолет может выполнять боевое задание.

Машина оборудована системой спасения, которая позволяет выжить экипажу при ударе машины о землю с вертикальной скоростью до 12 м/с. Она включает в себя специальное устройство "ног" шасси и кресла с хорошими амортизаторами и системой притягивания членов экипажа к креслам.

Новый ночной вертолет Ми–28Н

Ми–28 проектировался в основном как противотанковый вертолет, поэтому его главное вооружение – управляемые ракеты "Атака". В качестве дополнительного оружия служит 30–миллиметровая пушка. Комбинированная прицельная система позволяет с высокой точностью осуществлять наведение ракет и стрельбу из пушки.

В 1995 году сотрудники конструкторского бюро имени М. Миля разработали модификацию этого вертолета – Ми–28Н. Буква "Н" означает, что вертолет предназначен для ведения боевых действий в ночное время и в плохих погодных условиях. Главный его отличительный признак – бортовой радар, предназначенный для обнаружения и наведения бортового оружия на подвижные объекты как на земле, так и в воздухе. А поскольку радар установлен в самой высокой точке несущего винта вертолета (в. сферическом обтекателе), экипаж, в принципе, может вести наблюдение, выставив, например, из–за вершины холма лишь "макушку" машины.

Окружающая обстановка отображается на трех цветных мониторах как перед пилотом, так и перед оператором. Причем на экране воспроизводится цветная объемная "картинка", как в компьютерных играх. Во время полета на дисплее появляются все новые участки местности. Одновременно условными значками высвечиваются замеченные радаром цели.

АН–64А "Апач". Американский вертолет "Хьюз–77" (армейское обозначение АН–64А "Апач") запущен в серию осенью 1983 года. Он предназначен для боевой поддержки войск с воздуха, охоты за танками и прочими бронированными целями.

Для этого "Апач" оснащен дюжиной разных видов радиоэлектронного оборудования. Нашлемный прицел пилота позволяет ему управлять стрелковым и ракетным вооружением поворотом головы. Основным вооружением вертолета считаются противотанковые ракеты "Хеллфайер" с лазерной системой наведения. В качестве дополнительного оружия используется 30–миллиметровая автоматическая пушка Хьюз Н230А–1 "Чейнган", установленная под фюзеляжем.

Вертолеты АН–64А "Апач"

Основные системы вертолета должны функционировать как минимум в течение 20 минут после попадания в них снарядов. За это время, как полагают, экипаж успеет выйти из боя и вернется на базу. Или по крайней мере будет подобран службой спасения.

В 1985 году появилась модификация АН–64В "Апач Браво", имеющая новую компоновку кабины, большую мощность двигателей, дополнительные подвесные баки, нож для перерезания высоковольтных проводов и некоторые другие приспособления.

Противотанковый вертолет "Линкс–3" разработан в 1984 году. Экипаж вертолета состоит из двух человек. Сиденья летчиков бронированные, имеют амортизаторы. Вооружение вертолета – 8 противотанковых ракет, управляемые ракеты класса "воздух–воздух", пушечные и пулеметные установки.

RAH–66 "Команч". Первый полет этого разведывательно–ударного вертолета состоялся в ноябре 1995 года. По мнению разработчиков – специалистов фирм "Боинг" и "Сикорский", он способен выполнять боевые задачи как на равнине, так и в горах, днем и ночью, летом и зимой.

Силовая установка – два двигателя Т800–LHT–800 мощностью по 1000 кВт каждый. Диаметр пятилопастного несущего винта – 11,9 м, хвостового (четыре лопасти) – 1,37 м. Длина фюзеляжа – 13,32 м, высота вертолета – 3,36 м, ширина – 2,31 м.

Перспективный вертолет RAN–66 "Команч"

Экипаж – два человека. Максимальная скорость 315 км/ч, дальность – до 2340 км.

Многоцелевой вертолет ЕН–101 предназначен для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями, транспортировки оружия и военной техники, поисково–спасательных операций и высадки десанта. Разработки начаты в 1980 году английской фирмой "Уэстленд" и итальянской "Агуета". Машины планируется разместить на фрегатах и эсминцах, а также на итальянском легком авианосце "Джузеппе Гарибальди".

Схема вертолета стандартна – пятилопастный несущий и четырехлопастный хвостовой пинты. В конструкции широко применены композитные материалы. Кабина оснащена современным бортовым оборудованием. Силовая установка включает 3 двигателя, причем продолжать полет машина может и на двух моторах.

Основное вооружение вертолета ЕН–101 в противолодочном варианте не только торпеды и противокорабельные ракеты, но и глубинные бомбы. Для обнаружения подлодок используется радар, опускаемая гидроакустическая станция и сбрасываемые радиогидроакустические буи.

Ударный вертолет РАН–2/НАС/НАР "Тигр" совместной разработки специалистов Франции и Германии имеет два варианта: противотанковый и огневой поддержки. Аббревиатуры РАН–2 и НАС обозначают противотанковый вертолет, а НАР – вертолет огневой поддержки.

Машина способна летать днем и ночью, в сложных метеоусловиях, имеет высокие показатели маневренности, живучести и хорошие эксплуатационные качества. При конструировании разработчики старались добиться минимальной заметности в видимом, радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Поэтому вертолет имеет узкий фюзеляж (его ширина в районе кабины – 1,1м). Камуфляжная раскраска обеспечивает хорошую маскировку.

Прицел размещен над втулкой несущего винта, что позволяет экипажу использовать естественные укрытия. Сопла двигателей для уменьшения инфракрасного излучения оборудованы устройствами смешивания выхлопных газов с холодным воздухом. В конструкции машины применены также некоторые другие элементы технологии "стелс".

Электронная система управления обеспечивает контроль работы оборудования и поиск неисправностей.

Отличие вертолетов РАН–2/НАС и НАР главным образом в системе вооружения. Вертолет может нести до восьми противотанковых ракет, а в многоцелевом варианте предусматривается использование четырех управляемых ракет, 44 неуправляемых и подвижной 30–миллиметровой авиапушки.

Мечты об идеальном вертолете

"Идеальный вертолет можно увидеть разве что в фантастическом фильме про вертолет "Голубой гром", – считает Михаэль Штефан, занимающийся в немецкой компании "Еврокоптер Дойчланд" перспективными исследованиями. – На экране мы видим его бесшумным, всепогодным, позволяющим пилотам знать обо всем, что происходит вокруг"...

Конечно, такая машина не скоро будет запущена в серию, но приблизиться к подобному идеалу конструкторы стараются. Скажем, специалисты "Еврокоптер Дойчланд" стремятся, чтобы уровень наружного шума был как можно ниже. Ставка делается на новые профили, необычную геометрию лопастей несущих винтов, варьирование частоты их вращения. Предлагается также постоянно регулировать угол атаки каждой отдельной лопасти, используя для этого так называемые "думающие щитки". Кроме того, хвостовые винты предполагается расположить в кольцевых каналах и частично прикрыть обшивкой. Кстати, по мнению специалистов, на таком винте должно быть нечетное количество лопастей, например 5.

Чтобы вертолеты могли действовать в любых погодных условиях, нужны надежные навигационные системы на базе глобальной спутниковой связи, а также радарные и тепловизионные сенсоры.

Кроме обычных радаров, машины оснащаются лазерными навигационными системами, поэтому даже в плохую погоду летчик может более чем за 300 м обнаружить, например, кабель диаметром всего 10 мм.

В воздухе – "гибриды"

Тем не менее вертолет пока заметно уступает самолету в скорости и высоте полета, экономичности двигателей. Одни специалисты полагают, что выход – в дальнейшем совершенствовании всех систем. Другие считают, что лучше вообще отказаться от вертолетов, перейти к другим, более современным типам летательных аппаратов, например конвертопланам.

Так, недавно начал совершать регулярные полеты "гибридный" летательный аппарат американского производства "Оспрей" V–22 (подробнее о нем см. ниже). В этой машине конструкторы попытались объединить лучшие черты вертолета и самолета. Моторные гондолы с воздушными винтами, расположенные на концах крыльев, могут поворачиваться. Когда "Оспрей" стоит на земле, они расположены горизонтально и обеспечивают вертикальный взлет без разгона. После того как аппарат набрал высоту, гондолы меняют положение, и винты располагаются "по–самолетному", увлекая машину вперед.

Казалось бы, все просто. Однако на практике выяснилось, что режим конвертации – перехода из одного состояния в другое – весьма сложен. Летательный аппарат в этот момент становится неустойчивым. Поэтому пришлось разрабатывать специальную компьютерную программу, принимать особые меры, чтобы конвертоплан в этот момент не "посыпался" вниз.

К тому же конструкция "Оспрея" получилась весьма сложной, а значит, не очень надежной. Поэтому, хотя V–22 и получил путевку в небо, конструкторы не намерены останавливаться на достигнутом и разрабатывают все новые "гибриды".

Недавно в зарубежной печати появились рисунки летательных аппаратов нового поколения. Вот, например, "Х–Винг" из семейства ротокрылов. При взлете его ротор вращается как у вертолета, увлекая аппарат в небо. А когда высота набрана, ротор останавливается, превращаясь в оригинальное Х–образное крыло.

"Такая машина сможет развивать скорость порядка 450–500 км/ч и будет расходовать меньше горючего, чем нынешние вертолеты", – считает Артур Линден, сотрудник всемирно известной фирмы "Сикорский", где создают ротокрылы.

Проект нового летательного аппарата "Ротокрафт" представил и американский инженер Генц Герхард. Вот как описала машину газета "Нью–Йорк Таймс": "Ротокрафт" выглядит так, будто кто–то приделал к современному самолету гребные колеса от парохода, что плавал некогда по Миссисипи"... Вращение плиц–лопастей на колесах создает подъемную силу аппарата. Меняя скорость вращения колеса и угол атаки каждой лопасти, можно обеспечить подъем, движение вперед или то и другое одновременно.

Скорость звука – не предел

14 октября 1947 года американский пилот–испытатель Чарлз Игер стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер на самолете–истребителе "Белл–XI". С той поры заветная отметка 1000 км/ч не дает покоя вертолетчикам. Возможно, с этой задачей удастся справиться летательному аппарату новой модели – гибриду геликоптера и турбореактивного самолета, к испытаниям которого приступила фирма "Сикорский".

Перспективный вертолет фирмы "Сикорский" с фиксируемым в полете Х–крылом

Их аппарат типа "Х–крыло" поднимается вертикально вверх за счет вращения... крыла. А для создания горизонтальной тяги используются два турбореактивных двигателя. До скорости 370 км/ч вращающееся крыло способно поддерживать аппарат в воздухе. Но при более высоких скоростях воздушный поток начинает срываться с лопастей и подъемная сила падает. Потому крыло фиксируется, и ротор преобразуется в Х–образное крыло. В таком виде аппарат может развивать скорость не менее 800 км/ч.

Однако не надо думать, что все проблемы Х–крыла уже решены. При наборе скорости у вращающегося крыла возникают, например, такие неприятности: с одной стороны происходит обдувание потоком передней кромки, с другой – задней. В какой–то момент разница в подъемной силе становится настолько ощутима, что аппарат может потерять устойчивость. Словом, "свалится с неба, как рояль" – так образно оценил ситуацию один из его пилотов–испытателей.

Перспективный вертолет–ротокрыл

Чтобы подобного не произошло, конструкторы решили использовать симметричные полые роторы с одинаковыми передними и задними кромками. Кроме того, внутрь лопастей подается под давлением воздух, который, выходя на поверхность через множество крошечных отверстий, предотвращает на начальном этапе срыв воздушного потока.

Еще один каверзный момент полета – переход от вертолетного режима к самолетному. В течение 20 секунд, пока лопасти закрепляются с помощью гидравлических тормозов, а двигатели выходят на новый режим, аппарат находится в неустойчивом положении. Чтобы стабилизировать его и сохранить управляемость, конструкторам пришлось прибегнуть к помощи компьютера.

О "ротоне" и "юле"

И в заключение несколько слов еще о двух оригинальных разработках, имеющих непосредственное отношение к вертолетам.

В СИТА в конце 2000 года были проведены первые испытания нового аппарата "Ротон". Первоначально он предназначался для спуска экипажей с орбиты. Вместо привычных парашютов на заключительном этапе спуска на макушке спускаемого аппарата раскрывается складной вертолетный ротор. Он не только уменьшает скорость спуска до безопасной, но и позволяет выбирать место приземления.

Во время испытаний один из создателей нового "чуда техники" Биран Бинни предположил, что такая система может применяться для высадки десанта и даже в качестве прогулочного средства для туристов.

А вот наши конструкторы разработали "вертолет в рюкзаке". Этот оригинальный летательный аппарат официально называется "Юла", а создал его руководитель научно–исследовательского центра "Бета" Вячеслав Котельников. Если вы вспомнили о создателе первого в России ранцевого парашюта Г.Е. Котельникове, то вполне уместно: он прадед Вячеслава. А Котельников–правнук тоже придумал своего рода спасательный аппарат. Имея ранцевый вертолет за плечами, можно без опаски прыгать с самолета. В воздухе винт автоматически раскроется над головой, а крохотный двигатель с запасом топлива на полчаса полета позволит не просто спланировать, но и направить полет по своему усмотрению. Причем если пилот вдруг не рассчитает и топливо кончится раньше, чем он приземлится, ничего страшного не произойдет – плавный спуск будет совершен в режиме авторотации, когда воздушный винт тормозит падение, свободно вращаясь в набегающем потоке воздуха.

Но это еще не все. "Юла" способна не только приземляться, но и взлетать. Десантироваться с ранцевым вертолетом можно и с поверхности земли, и даже из–под воды, например, с борта подводной лодки. До сих пор такое удавалось лишь одному человеку – Джеймсу Бонду. Да и то лишь в кинофильме...

Авиация будущего

"Завтра начинается сегодня" – гласит известная пословица. Применительно к нашему случаю это означает, что уже сегодня в конструкторских бюро создаются машины, которые взлетят в небо лишь через 5–10 лет, будут служить людям до середины XXI века. Какими же они будут?

Крылья над морем

Нашу планету, как известно, правильнее было бы назвать не Земля, а Вода. Две трети ее поверхности занимает Мировой океан. Так давайте поговорим о том, как авиационные специалисты используют эту особенность нашей планеты.

Какой аэродром лучше – на земле или на воде? Спор этот весьма давний. Первое упоминание о "летающих лодках" встречается еще у Леонардо да Винчи. Он же снабдил свой рисунок примечанием, что летать над водой безопаснее, чем над сушей, – падать мягче.

Эту рекомендацию на практике впервые использовал в конце прошлого века американский конструктор С. Ленгли. Его машина запускалась с установки, расположенной на барже, и при неудаче пилот отделывался лишь холодной ванной. В 1910 году французский конструктор и пилот А. Фабр впервые взлетел в воздух, разогнавшись на гидросамолете по водной глади гавани Марселя. Надо сказать, что вид этого летательного аппарата потряс современников.

У него все было наоборот: рули управления помещались впереди, плоскости крыла сзади (впоследствии такая схема была названа "уткой"), а полотняная обшивка крепилась и натягивалась на крыльях точно так же, как на обычном зонтике.

С той поры гидроавиация стала развиваться быстрыми темпами. Ведь для "водных самолетов" не требовалось аэродромов – подходящий пруд, озерцо или речка были практически в любой местности. Первая в мире гражданская авиалиния, соединившая в 1914 году два небольших городка в штате Флорида, обслуживалась именно авиацией на поплавках.

К концу Первой мировой войны в США была создана первая большая летающая лодка, способная пересечь Атлантический океан. В 1920–е годы известный полярный исследователь Амундсен совершает на летающей лодке несколько полетов к Северному полюсу. В начале 30–х годов гидросамолеты начинают интенсивно использоваться для доставки срочной почты через Атлантический океан.

Насколько сложны и опасны были почтовые рейсы, ярко описано в книгах французского писателя и пилота Антуана де Сент–Экзюпери. В плохую погоду при недостаточных средствах навигации пилот мог заблудиться, ненадежный мотор мог отказать, и вынужденную посадку в океан, конечно, лучше было совершать на гидросамолете.

Усилиями конструкторов разных стран был даже создан своеобразный воздушный тандем из двух гидросамолетов – большого и маленького. Большой самолет нес на себе "малыша" , стартовавшего лишь в конце пути. Таким образом конструкторы надеялись добиться большей дальности беспосадочного полета.

На чертежных кульманах начали уже прорисовываться очертания гидросамолетов со взлетным весом 100, 200 и даже 500 т! (Для сравнения заметим, что сегодня самые большие "сухопутные" самолеты имеют взлетный вес вполовину меньше.) В Англии, например, был создан морской пассажирский авиалайнер "Принцесса", который имел два этажа и за один рейс мог перевезти более 100 пассажиров. Казалось, у гидроавиации большое будущее.

Однако на деле получилось иначе. Существенные коррективы в развитие авиации внесла Вторая мировая война. Огромные и сравнительно тихоходные гидросамолеты становились легкой добычей для истребителей. К тому же военные действия разворачивались в основном на суше, и именно здесь требовалась наибольшая поддержка авиацией наступающих или обороняющихся войск.

Неустанная работа конструкторов над повышением надежности авиамоторов тоже принесла свои плоды: самолеты с колесным шасси стали уверенно одолевать без посадки расстояния в тысячи километров, для них перестал быть существенной помехой даже океан. Взлет же с твердой полосы и посадка на нее значительно меньше зависят от погодных условий.

Стартует современный отечественный гидросамолет А–10

Все это, вместе взятое, и предопределило закат гидроавиации в конце сороковых годов. Интерес к гидросамолетам во всем мире стал ослабевать. Активные работы по совершенствованию летающих лодок, пожалуй, продолжались лишь в одной стране – Советском Союзе.

В конце 20–х годов XX века в нашей стране было создано опытно–конструкторское бюро (ОКБ) по морскому самолетостроению, его ведущими инженерами стали широко известные теперь С. П. Королев, С. А. Лавочкин, М. О. Гу ревич, Н. Н. Камов. Потом конструкторы переключились на проблемы ракетной техники, вертолетостроения, обычной сухопутной авиации... Но все они с благодарностью вспоминали то время, ту конструкторскую школу, которую они прошли в морской авиации.

Был в этой плеяде авиаконструкторов человек, жизнь которого навсегда осталась связанной сразу с двумя стихиями – водой и воздухом. Это лауреат Государственных премий СССР доктор технических наук генерал–майор–инженер Г.М. Бериев.

"Я родился и жил в Тбилиси, городе, как известно, не приморском, – вспоминал как–то Георгий Михайлович. – Кругом горы и бескрайнее небо. И любовь у меня к нему – сколько себя помню. А еще, быть может, –

пошутил он, – свою роль сыграл и тот факт, что родился я в 1903 году, когда начали летать братья Райт... Однажды учительница привезла наш класс на экскурсию в Батуми, тогда я впервые увидел море. Оно было не черным: синим, голубым, бирюзовым. И плыли по нему белоснежные корабли, которые я также увидел впервые. Те детские впечатления сохранились на всю жизнь"...

Над морем могут летать гидросамолеты практически неограниченных размеров, полагал Г. М. Бериев

И Бериев стал конструировать корабли, которые одинаково пригодны для двух стихий – морской и воздушной. Насколько это трудная задача? Судите сами: плотность воды и воздуха различается в 800 раз, а требования аэродинамики и гидродинамики приходится учитывать в одинаковой степени.

С увеличением размеров гидросамолета относительная прибавка на "мореходность" существенно уменьшается. Большой гидросамолет не боится волны

Начал свою работу в ОКБ Бериев с создания морского ближнего разведчика – гидросамолета МБР–2.

Этому самолету суждена была долгая и славная жизнь. Он стал основной боевой машиной авиационных частей Военно–Морского Флота страны. Было построено 1400 машин – небывалое количество в истории гидроавиации. Один из немногих, этот гидросамолет принимал участие в Великой Отечественной войне. А его гражданский вариант – МП–1 – был единственным отечественным гидросамолетом Аэрофлота, применявшимся в Арктике.

Потом в конструкторском бюро, возглавляемом Бериевым, были построены корабельные разведчики КОР–1 (Бе–2) и КОР–2 (Бе–4). Их крылья для удобства базирования на кораблях были сделаны складными, а взлетали самолеты при помощи катапульты. Около двадцати лет прослужил в морской авиации самолет–амфибия Бе–6. Ему на смену пришел Бе–8, на котором впервые в практике мирового авиастроения установили подводные крылья для облегчения взлета с воды.

Затем настало время реактивных двигателей. Сначала казалось, что их можно использовать лишь в сухопутной авиации. Во всяком случае большинство конструкторов опасалось, что при разбеге вода может попасть в двигатель и он откажет. Однако Бериев удачным расположением двигателя сумел преодолеть это затруднение, и 30 мая 1952 года реактивный гидросамолет Р–1, пилотируемый летчиком–испытателем И. М. Сухомлином, впервые поднялся в воздух с вод ной глади.

Схема перспективного гидросамолета Бе–2500

"Конструкторы пришли к очень важному выводу: если для сухопутных пассажирских самолетов предельный взлетный вес составляет 250–300 т, то перспективы развития гидроавиации – в очень больших взлетных весах и больших скоростях", – писал в одной из статей Г.М. Бериев.

Этот вывод основан вот на каких соображениях. Сейчас строятся относительно небольшие гидросамолеты, поэтому очень трудно удовлетворить противоречивым требованиям аэро– и гидродинамики.

Иное дело, если линейные размеры гидросамолетов будут увеличиваться. Объемы при этом растут быстрее площадей. Основной же элемент любого летательного аппарата – крыло. Его площадь должна быть пропорциональна взлетному весу. Значит, если увеличить вес самолета, например, в 4 раза, то при этом в 4 раза должна увеличиться площадь крыла, а вот его объем при этом позрастет в 8 раз! И при продолжающемся увеличении веса может наступить такой момент, когда весь самолет, по существу, превратится в "летающее крыло" – вариант идеальный с точки зрения аэродинамики.

Схема перспективного тяжелого самолета–амфибии со взлетной массой 800 т

С другой стороны, небольшим гидросамолетам весьма досаждает волнение на море. Случись сколько–нибудь большой шторм, и главное преимущество гидросамолета – независимость от бетонных взлетно–посадочных полос – обращается в недостаток: на воду не сядешь и с нее уже не взлетишь. Конструкторам приходится предусматривать в гидросамолетах еще и колесное шасси, а это утяжеляет машину.

Но ведь большие корабли ходят по морю и в жесточайшие штормы. И если летающий лайнер будет иметь такие размеры, что при разбеге и посадке он будет перекрывать гребни как минимум трех волн, то он не будет "зарываться" в четвертую, волнение на море станет летчикам нипочем.

Впрочем, есть и еще одни способ спастись от стихии. Надо сделать самолет летающим не над, а под водой. И инженеры работают над таким вариантом.

Под водой на самолете?

Еще Жюль Верн в "Робуре–завоевателе" угадал мечту некоторых инженеров – создать комбинированный аппарат, который может с одинаковым успехом передвигаться по суше, воздуху, воде и под водой. С той поры прошло немало времени, но мечта эта так и не осуществлена в полной мере. Но это вовсе не значит, что попытки осуществить ее не предпринималось...

Схема самолета–подлодки конструкции Д. Рэйда

Началось все, пожалуй, с аппарата известного немецкого авиаконструктора Э. Хейнкеля. В 1916 году он спроектировал, а фирма "Ганза Бранденбург" изготовила маленький биплан W–200 с мотором в 80 л.с. (58,9 кВт). В отличие от других конструкций самолет можно было быстро разобрать и спрятать в специальный ангар на борту подводной лодки.

Испытания показали, что это была еще далеко не та машина, о которой мечтали морские и воздушные асы. Скорость самолета составляла всего лишь 120 км/ч, дальность полета – не более 40 км. Поэтому уже через два года другая немецкая фирма "Ролланд" построила более совершенный поплавковый моноплан, опять–таки предназначенный для базирования на подводной лодке и ведения воздушной разведки. Однако поражение Германии в Первой мировой войне заставило прекратить дальнейшие разработки.

Тем временем необычными машинами заинтересовались американцы. Они заказали оказавшемуся не у дел Хейнкелю два небольших самолета V–1, весивших всего 525 кг каждый. Самолеты были настолько компактны, что их можно было хранить даже внутри подлодки.

Интерес к подобным машинам стали проявлять в Англии, Италии, Франции, Японии... Весть об оригинальных машинах дошла и до отечественных конструкторов. В начале 30–х годов XX века известный конструктор "летающих лодок" И. Четвериков предложил свой вариант самолета для подводных лодок. Конструкция понравилась морякам, и в 1933 году приступили к постройке сразу двух машин нового типа. Год спустя одна из них была отправлена в Севастополь для испытаний. Летчик А. Кржижевский совершил несколько полетов, показавших, что машина хорошо держится и в воздухе, и на воде. Пилот даже установил на этой машине мировой рекорд на дистанции 100 км: в 1937 году он развил скорость 170,2 км/ч.

Самолет даже демонстрировался на международной выставке в Милане, но все–таки специалисты посчитали его непригодным для серийного производства и использования в Военно–Морском Флоте СССР. Возможно, потому, что в обстановке строжайшей секретности в стране велись работы по созданию "летающей подлодки".

Еще в 1934 году курсант Высшего морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского Б. Ушаков представил схематический проект такого аппарата в качестве курсового задания. Идея показалась интересной, и в июле 1936 года полуэскизный проект был рассмотрен в научно–исследовательском военном комитете, получил положительный отзыв и был рекомендован для дальнейшего совершенствования. Год спустя тема была включена в план одного из отделов комитета, но... вскоре от нее отказались. Один из мотивов – нет подобных аналогов в зарубежной практике.

Однако Ушаков не отказался от своего замысла и продолжал заниматься проектом во внеслужебное время. И сделано было немало.

Вот как, по замыслу автора, должна была действовать его летающая подлодка. Обнаружив в полете корабль противника и определив его курс, она скрытно садилась на воду за горизонтам и уходила под воду. При появлении корабля на расчетной дистанции производился торпедный залп. Если же противник менял курс, "ныряющий самолет" всплывал, вновь отыскивал цель в полете и повторял маневр. Для большей эффективности предполагалось использовать звено из трех подобных машин.

В конструкции подлодки предусматривалось шесть автономных отсеков. В трех размещались авиамоторы АМ–34 мощностью по 1000 л.с. (736 кВт) каждый; четвертый предназначался для команды из трех человек, в пятом и шестом находилась аккумуляторная батарея и приборное хозяйство. Топливо и масло хранились в специальных резиновых резервуарах. Торпеды размещались на консолях под крыльями.

...Проект был рассмотрен еще раз в том же комитете 10 января 1938 года и сдан в архив. Минусов у машины было немало – громоздкость, малая скорость под водой (всего 3 узла, то есть 5,6 км/ч), сложная процедура погружения (после приводнения экипажу надо было покинуть летную кабину, тщательно задраить моторные отсеки, перекрыть воду в радиаторах, перевести управление на подводный режим и перейти на центральный пост). Между тем надвигавшаяся война требовала сосредоточения сил и средств на более актуальных проектах...

Впрочем, идея не была забыта окончательно. Уже после Второй мировой войны, в середине 60–х годов, американский инженер–электрик Д. Рэйд обнародовал свой проект, над которым трудился в течение 20 лет. Согласился он и выступить в конкурсе, объявленном ВМС США. По их условиям, "летающая подлодка" должна весить порядка 500 кг, развивать под водой скорость до 20 узлов (37 км/ч), п воздухе – до 800 км/ч, иметь запас хода соответственно 80 и 800 км, совершать рейсы на глубине до 25 м и на высоте до 750 м, нести примерно 250 кг полезного груза, взлетать и садиться даже при метровой волне.

Вначале изобретатель построил опытный образец "Коммандер" – семиметровый аппарат с дельтавидным крылом. В воздух машину поднимал двигатель внутреннего сгорания мощностью 65 л.с. (47,8 кВт), под водой – электродвигатель мощностью 736 Вт. Пилот–аквалангист сидел в открытой кабине. "Коммандер" развивал в воздухе скорость 100 км/ч, а на глубине – 7,4 км/ч (4 узла).

Получив необходимый опыт, Рэйд затем соорудил более совершенный реактивный аппарат "Аэрошип". Выпустив лыжи–поплавки, двухместная машина садилась на воду. С пульта управления пилот закрывал воздухозаборники и выхлопное отверстие турбореактивного двигателя задвижками; при этом открывались воздухозаборники и выхлопное сопло водомета. Включается насос, заполняющий балластные цистерны в носу и корме, и "Аэрошип" погружается. Остается убрать поплавки, пустить электромотор, поднять перископ – и самолет превращается в подлодку.

Чтобы всплыть и взлететь, все операции повторяются в обратном порядке.

8 агуста 1968 года на глазах у тысяч посетителей Йью–Йоркской промышенной выставки "Аэрошип" спикировал, нырнул в воду, немного поманеврировал на глубине, а потом с ревом взмыл в небо.

Однако даже столь впечатляющая демонстрация не произвела особого впечатления на экспертов ВМФ. Они указали, что дальность полет" машины всего 300 км, скорости под водой и н воздухе тоже невелики – 8 узлов (14,8 км/ч) и 230 км/ч соответственно.

Рэйд грустно улыбнулся: "Хорошо еще, что не надо скрещивать атомную субмарину со сверхзвуковым истребителем". И обещал подумать еще.

Ахиллесова пята сввп

Чтобы вы не мучились в догадках, скажу сразу: СВВП расшифровывается так – самолет вертикального взлета и посадки. История его довольно давняя.

Еще в 1932 году академик Б.Н. Юрьев дал падание студенту Курочкину, впоследствии ставшему доктором технических наук и профессором МАИ, спроектировать СВВП, который можно было бы использовать в качестве истребителя–перехватчика.

Толковый студент представил в назначенный срок в качестве дипломного проекта 48 листов чертежей и пояснительную записку, где доказывал, что такой самолет по ряду показателей будет лучше обычных истребителей.

Члены комиссии, включая ее председателя – а им был известный авиаконструктор Н. Н. Поликарпов, – остались довольны работой дипломника и удостоили ее отличной оценки.

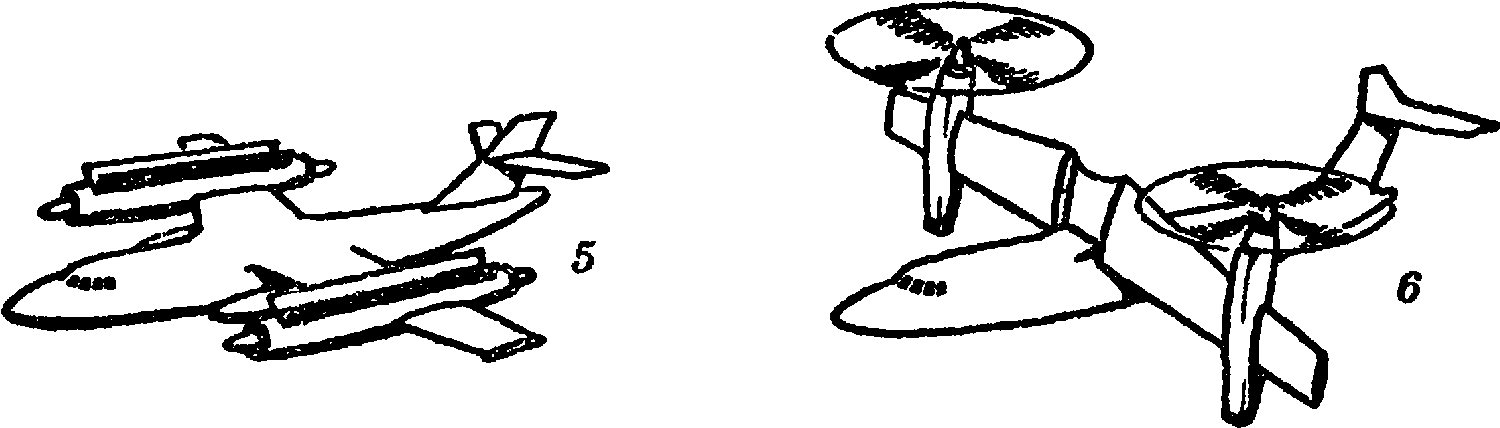

Варианты летных схем: 1 – комбинированный винтокрыл; 2 – аппарат с цельноповоротным крылом; 3 – самолет с крылом, оснащенным системой для поворота воздушной струи от винтов на 90 градусов; 4 – аппарат с останавливающимися в горизонтальном полете несущими винтами; 5 – самолет со специальными подъемными двигателями и маршевой установкой; 6 – самолет с поворотными винтами, служащими также для управления летательным аппаратом при взлете и посадке

– Коли дать возможность, сможешь построить такой самолет? – спросил на прощание Поликарпов.

– Нет, такой самолет строить не хочу...

И Курочкин пояснил удивленному председателю, где ахиллесова пята проекта. Чтобы обеспечить летные качества "Соколу" (так назывался самолет), пушку пришлось бы ограничить боекомплектом в 50 снарядов, топлива брать всего на 15 минут полета, а пилот должен был бы садиться в кабину чуть ли не в одних трусах – столь жесткие ограничения на взлетный вес накладывал недостаточно мощный двигатель.

Впрочем, таких моторов и сейчас еще нет, лишь первые экспериментальные только–только появились.

Вот, оказывается, как далеко вперед сумели заглянуть более чем полвека назад академик Б.Н. Юрьев и его талантливый ученик. Ведь "Сокол" уже в то время был способен развивать, согласно расчетам, скорость 527 км/ч и обходиться без взлетно–посадочной полосы, столь необходимой обычным "ястребкам".

Конструкторам же обычных самолетов все время приходится искать компромисс. Дело в том, что для полетов на больших скоростях необходимо крыло сравнительно небольших размеров: оно не создает лишнего сопротивления набегающему воздушному потоку и "держит" самолет в воздухе. Но взлетать и садиться в таком случае он должен тоже на большой скорости, а это значит – нужна длинная полоса.

Курочкину удалось разрубить этот гордиев узел довольно простым способом. Его СВВП взлетал, подобно вертолету, с практически нулевой горизонтальной скоростью (иными словами – поднимался в небо вертикально), и, стало быть, ему крыло на взлете вообще было не нужно. Оно выполняло свою функцию лишь в полете, а потому могло быть весьма небольшим.

Реальность проекта потом была проверена на практике. В 1970–е годы американцы создали экспериментальный летательный аппарат "Хиллер" XROE–18, использовав именно такое решение.

Заодно была проверена и концепция вертикально взлетающего самолета КИТ–1, проект которого был разработан нашими конструкторами еще в 1946 году. При старте самолет стоял вертикально, по–ракетному, хотя и не был реактивным. Его пропеллер выполнял функции вертолетного ротора. Приземляться же КИТ должен был тоже вертикально, опускаясь на хвост. Использовав эту идею, американцы создали в 1954 году экспериментальные палубные истребители подобного типа XF–1 и XF–2.

Модель десантно–транспортного СВВП с Х–образным крылом (Россия)

Вертикальный взлет экспериментального СВВП Р1127 (Великобритания)

Потом, правда, развитие реактивной авиации изменило схему СВВП. При взлете часть выхлопных газов от двигателей направляется вертикально вниз, под фюзеляж, за счет чего и создается подъемная сила. Испытав первые такие самолеты, конструкторы решили, что для безопасности их нужно оснащать несколькими двигателями – некоторые из них будут работать только при взлете и посадке. Именно по такому принципу строились ныне летающие СВВП – Як–38 и Як–141 и английский "Хариер".

Одиссея ЯК–141

Сегодня лучшим в мире среди СВВП является многоцелевой истребитель вертикального взлета и посадки Як–141, уверяют российские специалисты.

Этот самолет начал летать в марте 1989 года. Он предназначен для перехвата воздушных целей и ведения ближнего маневренного боя, а также для нанесения ударов по наземным и надводным объектам.

Самолет можно использовать на авианесущих крейсерах, тогда стреловидное крыло складывается для помещения самолета в ангар. Самолет Як–141 может совершать вертикальный взлет и посадку.

Управление самолетом автоматизировано. В состав электронного оборудования самолета входит пилотажно–навигационный комплекс, средства связи и наведения, система управления вооружением. Автоматическая система спасения пилота, которой оборудован самолет, обеспечивает катапультирование летчика во всех режимах, включая вертикальный взлет и посадку.

Перспективный истребитель вертикального взлета и посадки Я к–141

Встроенное вооружение самолета составляет 30–миллиметровая авиапушка со скорострельностью 1500 выстрелов в минуту. Имеется шесть подкрыльевых узлов подвески, на которых могут быть размещены управляемые ракеты класса "воздух–воздух" и "воздух–поверхность", неуправляемые ракеты, обычные и корректируемые авиабомбы...

Як–141 – единственный в мире сверхзвуковой самолет короткого и вертикального взлета и посадки. Он на 10–15 лет опережает аналогичные разработки США и Англии.

многоцелевой самолет "оспрей"

Американцы, правда, обошли нас в другом. В 1983 году фирмами "Белл" и "Боинг" была начата совместная разработка многоцелевого самолета с вертикальным взлетом и посадкой V–22 "Оспрей", о котором мы уже упоминали ранее. Предусматривалось создание трех основных его вариантов: транспортно–десантного MV–22, поисково–спасательного HV–22 и CV–22 для спецназа.

Самолет с изменяемым положением винтов V–22 "Оспрей"

Основная особенность "Оспрея" – установка двигателей в поворотных гондолах на концах крыла, благодаря чему он может взлетать, садиться и зависать в воздухе подобно вертолету, а горизонтальный полет выполнять как обычный самолет.

В качестве силовой установки самолета используются два двигателя фирмы "Аллисон" мощностью по 4470 кВт, оснащенные цифровой электронной системой регулирования. В самолетном режиме воздушные винты вращаются со скоростью, составляющей 85% максимальной, что обеспечивает малошумность при полете.

Трехпластные винты диаметром 11,58 м каждый сделаны из стекловолокна. Чтобы избежать крена самолета при отказе одного из двигателей, впервые в практике самолетостроения они соединены общим приводным валом, который проходит внутри крыла.

Для флота особенно удобно то, что самолет складывается автоматически за 1,5 мин с помощью гидравлического и электрического приводов.

Бортовое оборудование включает автоматизированную систему управления полетом, многофункциональный радиолокатор, две бортовые ЭВМ, радионавигационное устройство, системы предупреждения о радиолокационном и инфракрасном облучении, нашлемные устройства отображения, две радиостанции, объединенную систему управления оружием и систему дозаправки топливом в воздухе.

Вооружить "Оспрей" собираются в зависимости от назначения данной конкретной машины пушками, ракетами или противолодочным оружием. В частности, противолодочный вариант V–22 предполагается оснастить управляемыми ракетами класса "воздух–воздух", торпедами и противокорабельными ракетами типа "Гарпун".

"Мервель" со свободным крылом

На взлете и посадке этот беспилотный палубный разведчик выглядит странно. Посмотрите на иллюстрацию: его фюзеляж как бы переламывается пополам, отчего крыло и двигатель с воздушным винтом оказываются обращенными вверх. Для чего это нужно? Французские конструкторы пытаются таким образом решить проблемы посадки и взлета самолета с короткой корабельной палубы.

Крыло на "Мервеле" прикреплено не жестко, как в обычном летательном аппарате, а может легко поворачиваться вокруг поперечной оси. Что это дает? В самолете традиционной схемы маневр по высоте производят, изменяя рулями угол атаки (между плоскостью крыла и основным направлением набегающего воздушного потока). При этом подъемная сила крыла либо увеличивается, и тогда машина набирает высоту, либо уменьшается, и тогда она планирует или пикирует.

Однако беспредельно увеличивать угол атаки нельзя. Если он превысит некий порог, произойдет срыв воздушного потока с крыла, подъемная сила упадет и самолет перейдет в штопор. Точно такая же опасность возникает и при резких сменах направления воздушного потока.

"Мервель" в полете

А вот "свободное крыло" способно сохранить угол атаки неизменным при любых атмосферных возмущениях. Оно крепится к фюзеляжу на оси, вынесенной перед его аэродинамическим центром (точкой приложения подъемной силы). Для достижения баланса на передней кромке располагают противовес. В итоге на воздушном "ухабе" крыло покачивается, поворачиваясь вокруг оси, но сохраняя при этом постоянство подъемной силы.

Однако как взлететь при таком постоянстве, как поменять высоту? Конструкторы применили техническую хитрость: для подъема и спуска аппарата изменяют ориентацию части фюзеляжа, несущей воздушный винт. Так что наряду со "свободным крылом" новый самолет получил еще и "качающийся корпус".

Схема посадки беспилотного палубного разведчика на палубу авианосца

Впервые подобная аэродинамическая схема испытана американскими конструкторами. Несколько лет назад они попытались использовать ее при создании легкого туристического самолета. Однако летать на машине, которая складывается подобно перочинному ножу, охотников пока мало. Поэтому схему в настоящее время "обкатывают" на беспилотном летательном аппарате.

Первыми результатами летных испытаний "Мервеля" и конструкторы, и заказчики остались довольны. Машина, которая весит всего 146 кг и имеет мотор мощностью 50 л.с. (36,8 кВт), способна нести до 23 кг теле– и фотоаппаратуры, развивает скорость до 100 км/ч и может находиться в воздухе 3,5 часа.

Проект "складного" самолета

Над созданием самолетов нового поколения для палубной авиации работают и в нашей стране. В частности, сотрудниками МАИ предложен проект самолета вертикального взлета и посадки (СВВП), который сможет базироваться не только на авианосце, но даже на легком крейсере. Конструкторы задались идеей "вписать" машину в параллелепипед 18x6x4 м.

Именно такие размеры имеет типовой подъемник современного авианесущего крейсера, в котором и должен разместиться новый летательный аппарат, компактно сложенный.

Для этого пришлось сделать откидными обтекатели бортовых радаров, хитро сложить консоли крыла (они откидываются вверх не целиком, а еще и перегибаясь пополам), отказаться от хвостового оперения, применить шасси велосипедного типа, колеса которого размещаются в фюзеляже, А главное, конструкторы сумели по–новому решить проблему взлета и посадки самолета, его управляемости.

Внешний вид российского перспективного СВВП

До сих пор считалось, что вертикальный нзлет очень расточителен – двигательная установка тратит уйму топлива. Машина же при отом весьма неустойчива. В новом СВВП эта проблема решена. Подробностей конструкторы не раскрывают, это их ноу–хау.

По их словам, новшество позволяет создать палубный истребитель невиданных летных качеств – он сможет развивать скорость до 2650 км/ч и подниматься на высоту более 11 км. К сожалению, пока машина "летает" лишь в недрах компьютера – не хватает средств для продолжения работ.

Компьютер показывает, как будет выглядеть СВВП в полете

На чужих крыльях

Помните, как конструкторы пытались увеличить дальность полета самолетов? На большой гидросамолет крепили маленькую "летающую лодку", и тот нес малыша на своих крыльях почти до самого конца маршрута. Ну а там "летающая лодка" продолжала полет уже самостоятельно...

Отечественные конструкторы в 30–е годы довели такой проект до логического завершения. Сначала на крылья тяжелому бомбардировщику ТБ–1 поставили два истребителя И–4, а потом предполагалось увеличить общее количество самолетов в "сцепке" до пяти или даже до шести – по два самолета над крыльями и под крыльями бомбардировщика и еще один – на фюзеляже.

Широкого распространения такие "аэросцепки" так и не получили. Практическое применение подобный метод транспортировки получил лишь во второй половине XX века, когда американцы на "Боинге" и мы – на "Мрии" Ан–225 или на тяжелом самолете–носителе ВМТ возили космические "челноки" с места приземления или сборки к месту старта.