Роботы на полб боя

Идея заменить людей на поле боя роботами родилась давно.

На эту тему написано множество научно–фантастических произведений, сняты десятки кино– и телефильмов, причем первые из них появились еще в 20–е годы XX века.

Ну а что, интересно, могут сказать по этому поводу нынешние ученые и инженеры?

Самоубийцы" на море

Первые "роботы" появились на море еще в античные времена. Правда, в то время слова–то такого не знали, да и сами устройства были крайне просты.

Какую–нибудь парусную лодчонку нагружали "под завязку" легковоспламеняющимся материалом. Самый отчаянный моряк садился в нее, поднимал парус и направлял лодку на флагманский корабль противника. Закреплял руль, поджигал имевшееся в лодке топливо и прыгал за борт, а плавучий факел через некоторое время врезался в борт вражеского корабля. При удачном столкновении там начинался пожар. Что, как говорится, и'требовалось...

Этот способ продержался на морях многие столетия. Такие суда–барндеры использовали даже в XIX веке, начиняя их порохом и поджигая достаточно длинный фитиль. Лишь с появлением первых торпед надобность в барндерах отпала и в Первую мировую войну их уже практически не использовали.

Ну а ныне роль морских боевых роботов исполняют торпедоракеты и прочие устройства с дистанционным управлением или самонаведением.

В США в 1983 году получен патент на устройство аппарата, который, как ракета, стартует с палубы корабля, большую часть траектории проходит по воздуху на высоте до 1200 м, затем приводняется и опускается на дно.

Здесь, затаившись, аппарат ожидает свою жертву – вражеский корабль. Обнаружив его приближение по шуму винтов, боевой робот всплывает и, как глиссер, на водных лыжах, мчится на встречу с ним, а врезавшись в борт, тут же взрывается.

В полете без пилота

Так получилось, что первые роботы появились в воздухе – это были автопилоты – устройства, позволяющие управлять летательным аппаратом автоматически. Ныне автопилот есть на каждом самолете. А вот, скажем, автошофера вы, наверное, увидите на улице еще не скоро.

Пионерами автоматизации военной техники оказались советские специалисты. Они еще в 30–х годах XX века создали дистанционно пилотируемый вариант бомбардировщика ТБ–1, способный взлетать, совершать полет по заданному маршруту, сбрасывать бомбы и возвращаться на базу под управлением автопилота и по радиокомандам с земли.

Однако испытания этой машины так и не вышли за пределы полигона – слишком уж ненадежной оказалась тогдашняя техника управления и связи.

Впрочем, первый опыт не пропал напрасно. Вскоре после Второй мировой войны, когда радиотехника поднялась на должную высоту, в небе над теми же полигонами стали появляться первые летающие мишени. Сначала в качестве таких мишеней использовали просто старую технику. Летчик поднимал списанную машину в воздух, ставил на автопилот и выпрыгивал с парашютом, а она продолжала свой последний полет в автоматическом режиме.

Многофункциональный средневысотный беспилотный разведчик оперативного назначения "Предатор"

Но со временем выяснились два обстоятельства. Во–первых, иногда чересчур уж "меткие" стрелки–зенитчики или истребители ухитрялись не сбить летающую мишень, и тогда она заканчивала свой полет, где придется... Во–вторых, для тренировок, скажем, ракетчиков старые тихоходные машины не годились. А гробить новые, современные – чересчур дорогое удовольствие...

И тогда конструкторы стали создавать специальные летные мишени – сравнительно небольшие летательные аппараты, которые запускались с катапульт и управлялись полностью автоматически. Причем в полете оператор с земли мог резко менять высоту, направление и скорость полета. Так что сбить такую мишень – задача не из простых.

Если мишени удавалось уцелеть, она возвращалась к месту старта и благополучно приземлялась. Некоторые таким образом стартовали даже 3–4 раза...

Над полями же сражений первые беспилотные летательные аппараты появились в 1982 году в долине Бекаа (Ливан). Это были израильские беспилотные разведчики "Мастиф" и "Скаут". Сирийцы не обратили особого внимания на небольшие самолетики. И напрасно. С их помощью израильтяне выведали месторасположение батарей противника и уже через час уничтожили 29 сирийских зенитных ракетных комплексов. На военных это произвело неизгладимое впечатление. И с той поры, ДПЛА – дистанционно пилотируемые летательные аппараты – заняли достойное место во всякой уважающей себя армии.

Так, скажем, в США на 1997 – 2003 годы на воздушную разведку ассигнуется 11 млрд долларов, из которых примерно четверть средств приходится на долю ДПЛА.

В настоящее время в СИТА разработаны, испытаны и приняты на вооружение разведывательные ДПЛА как тактического (ближнего), так и оперативного, и стратегического назначения. Кроме них, американцы имеют еще беспилотный вертолет. Продолжительность полета некоторых летательных аппаратов измеряется уже не часами, а сутками...

ДПЛА "Глобэл Хок": длина – 13,35 м; размах крыла – 34,9 м; взлетная масса – 11700 кг; полезная нагрузка – 414 кг; скорость барражирования – 635 км/ч; максимальная дальность полета – 26000 км; высота – 19800 м

Наиболее совершенным лз тактических "беспилотников" является американский аппарат "Аутридер", способный выполнять взлет и посадку на палубы авианосцев и амфибийных судов. Инфракрасная станция наблюдения на его борту позволяет различать технику и живую силу противника как днем, так и ночью (по тепловому излучению). Кроме того, на борту может располагаться лазерный дальномер–целеуказатель для использования управляемых авиационных бомб с лазерным наведением.

Многофункциональный средневысотный беспилотный разведчик оперативного назначения "Предатор" используется как для воздушной разведки, целеуказания ударным самолетам, так и для постановки радиопомех. Причем свою работу он способен выполнять на удалении до 1000 км от аэродрома базирования и находиться в зоне наблюдения до 60 часов.

Он обнаруживает такую цель, как самолет, на расстоянии около 40 км, а солдата способен разглядеть за 5 км.

Получив при использовании оперативнотактических беспилотников необходимый опыт, американские специалисты приступили к разработке стратегических разведчиков "Дак Стар" и "Глобэл Хок". Эксперты полагают, что наиболее опасен первый из них, выполненный по технологии "стелс".

Засечь его чрезвычайно трудно, а большая скорость и дальность полета позволяют вести разведку значительных территорий. При этом целеуказание может осуществляться наземными операторами даже с другого континента.

Первые полеты двух опытных "Дак Стар" были начаты в конце 1995 года. Один из них разбился во время испытаний и взамен были построены еще два аппарата. Таким образом, к 1999 году на вооружении в США состояло не менее трех аппаратов этого типа.

ДПЛА "Дак Стар": длина – 4,4 м;размах крыла – 20,7 м; взлетная масса – 3930 кг; полезная нагрузка – 584 кг; скорость барражирования – 460 км/ч; высота полета – 13700 м; удаление района разведки от линии фронта – 1000 км

Тактический беспилотный самолет–разведчик одноразового действия ТБР–1 (Ла–17Р): длина – 8,98 м; размах крыла – 7,5 м; стартовая масса – 3100 кг; высота полета – 100 – 7000 м; скорость – 750–900 км/ч; дальность – около 260 км

При взлете с аэродрома, скажем, в Прибалтике такой ДПЛА, пройдя незаметно через все рубежи российской противовоздушной обороны, способен незаметно патрулировать воздушное пространство над нашей столицей и Подмосковьем в течение 10 часов. Как и "Дак (’ тар", "Глобзл Хок" – это небольшой самолет г турбореактивным двигателем. Для взлета и посадки ему необходима взлетно–посадочная полоса длиной 1500 м. Сбить его непросто, поскольку летает разведчик на очень больших высотах – в стратосфере. Главная его особенность – возможность ведения совмещенной радиолокационно–оптической разведки. Один и тот же участок поверхности просматривается обычной и инфракрасной телекамерами, а также радаром. В итоге удается распознавать даже хорошо замаскированные, укрытые в лесу цели. Ныне на вооружении армии США находится не менее пяти таких аппаратов. Поговаривают, что такую технику собираются закупить у США Германия, Великобритания и другие страны НАТО.

Дальний беспилотный разведчик ДБР–1 "Ястреб" (Ту–123): длина – 27,8 м; размах крыла – 8,4 м; высота – 4,8 м; взлетная масса с ускорителями – 35610 кг; без ускорителей – 28611 кг; крейсерская скорость – 2700 км/ч; дальность полета – 3560–3680 км; высота полета – до 22800 м

Теперь еще и вертолеты

Кроме беспилотных самолетов–разведчиков, ныне начинают использовать и ДПЛА Юртолетного типа. Скажем, разработанный в Конце 90–х годов XX века в США вертолет "Капер" UAV–10 по внешнему виду представляет собой... "летающую тарелку". Внутри диска есть центральное отверстие, в котором иомещены два соосных воздушных винта, ирахцающихся в противоположные стороны. Вокруг них, внутри кольцевого фюзеляжа, сделанного из легких пластиков и композитов, размещены двигатель, топливные баки, навигационное оборудование, полетный компьютер, аппаратура связи и часть полезной нагрузки.

Сверху, на телескопических штангах, располагаются блоки разведывательной аппаратуры – инфракрасные детекторы, телевизионные камеры для нормальной и низкой освещенности, локатор, лазерный дальномер–целеуказатель. Снизу к диску прикреплены три складывающиеся "ноги" посадочного шасси, позволяющего приземляться даже на разрушенные здания, мосты, автострады.

Вертолет–разведчик может управляться как дистанционно, повинуясь командам наземного оператора, так и автоматически, в соответствии с полетным заданием, заложенным в бортовой компьютер. При этом время от времени "Капер" способен самостоятельно садиться и затаиваться, выключая двигателя и всю разведывательную аппаратуру.

Более тяжелый беспилотный вертолет! "Хелстар" с 1994 года находится на вооружении военно–морских сил Израиля. Он способен выполнить точную посадку на палубы малых! кораблей и предназначен для ведения воздушной разведки, радиоэлектронной борьбы и загоризонтного целеуказания противокорабельным ракетам. Он может летать круглосуточно, в любых метеоусловиях.

Аналогичная техника разрабатывается и нашими специалистами. Так в начале 2001 года конструкторским бюро имени Н. Камова был продемонстрирован беспилотный вертолет–разведчик Ка–137.

Внешне это шар диаметром около 2 м. Сверху прикреплены вертолетные лопасти, снизу – "ноги" посадочного шасси. Все остальное – внутри.

Весит Ка–137 280 кг (из них 80 кг – полезная нагрузка), скорость – 175 км/ч, дальность полета – 530 км, высота подъема – до 5000 м. Он может вести разведку на море и на суше как днем, так и ночью.

Говорят, что в скором времени появятся ДПЛА, способные стартовать из–под воды, с борта затаившихся субмарин. Они смогут дозаправляться в воздухе и находиться в полете чуть ли не месяцами...

Причем некоторые из них будут весьма походить на птиц и даже насекомых!

На старте – энтомоптеры

Помните сказку о царе Салтане? Князь Гвидон, которому надо было узнать кое–какие тайны царского двора, поступал очень хитро. Обращался в насекомое, незаметно доплывал па корабле до царского дворца, а потом проникал внутрь...

Сказка, конечно, – ложь, да в ней намек...

Несколько лет тому назад в университете Джорджия (США) состоялась международная конференция, где обсуждались перспективы развития мухолетов–вихрелетов и им подобных летательных аппаратов. Перед началом ее участникам показали шпионский фильм, в котором злодеи–преступники, чтобы нейтрализовать главную героиню, сующую свой любопытный нос куда не следует, используют... кибернетическую осу! Та влетает в комнату, где отдыхает ничего не подозревающая девушка, прямо с лету вонзает жало со снотворным ей в шею – мадемуазель бац на ковер и уже не чувствует, как ее выносят...

"Создание таких микролетов – дело ближайшего будущего, – заявил во вступительном слове председательствующий профессор С. Дик. – Ведь беспилотные самолеты–шпионы давно не диковинка. Но и сейчас они, по большому счету, лишь усовершенствованные изделия кружка авиамоделистов, хотя и нашпигованы последними достижениями микроэлектроники. Наша задача – разработать принципиально иные аппараты, не только компактные, но и обладающие искусственным интеллектом, поскольку с помощью дистанционного управления за такими крохами просто не уследишь".

Летающие микророботы, как вы уже поняли, должны проникать туда, где человеку не спрятаться. Например, какая служба безопасности обратит внимание на муху, жужжащую над головами участников секретного совещания? В ней не так–то просто распознать агента с подслушивающей аппаратурой... К тому же мухолет можно снабдить искусственными органами чувств, гораздо более чувствительными, нежели человеческие. Кстати, "искусственные носы" уже применяются для поиска наркотиков на таможнях. Задача, по существу, сводится лишь к миниатюризации подобных приборов.

Еще одна конструкторская проблема – удешевление микролетов. Сами понимаете, разведка – дело опасное, бывает, оттуда и не возвращаются... А иногда отработавший свое аппарат вообще подлежит уничтожению: кому и зачем нужен робот, загрязненный радиоактивными веществами или облепленный возбудителями болезней? Передал информацию на базу – и дело с концом.

Современный микролет

Уже сегодня 26 японских корпораций и компаний объединили усилия в рамках национальной программы "Технология микромашин", финансируемой министерством внешней торговли и промышленности Японии. Бюджет программы – 25 млрд иен (около 250 млн долларов) – свидетельствует о серьезности намерений.

Участникам этих работ нужно решить три главные задачи.

Первая – создание отдельных деталей и узлов для будущих микромашин на базе нанотехнологии. Тут есть хороший задел: лет пять назад профессор Калифорнийского университета Р. Мюллер смастерил серию микродвигателей, едва различимых невооруженным глазом – всего лишь 0,1 мм величиной!

Задача вторая – до конца разобраться в аэродинамике полета насекомых. Здесь пока много непонятного, но специалисты полны оптимизма – ведь первые кибернасекомые уже летают.

И наконец, задача третья – построить комплексы для массового производства микролетов. При ее решении пригодится опыт, накопленный в микроэлектронике. Модернизированные агрегаты для изготовления микрочипов вполне можно перепрофилировать на выпуск деталей и узлов микролетов. Не исключено, что когда–нибудь их сборкой займутся микрофабрики, умещающиеся на краешке стола. Ну, а что сделано и делается уже сегодня?

Шпион в кулаке

...Диверсанты, засланные в тыл условного противника, как–то не обратили внимания на вьющуюся над ними небольшую птичку. И были весьма удивлены, когда узнали, что именно благодаря этой "птичке" затеянная ими операция провалилась, а сами они попали в плен.

Подобный эпизод, говорят инженеры, может стать реальностью уже через пару лет. В нескольких лабораториях мира, специализирующихся в области миниатюризации и робототехники, создаются, в частности, летающие самолетики величиной с ладонь, снабженные дистанционным управлением.

Инициатором этого направления на Западе явилась научно–исследовательская организация министерства обороны США, аббревиатура названия которой выглядит так – ДАРПА.

"По величине и подвижности ваши микророботы не должны уступать колибри", – наставляют конструкторов заказчики. В переводе на язык техники это означает: дальность полета – порядка 10 км, скорость – 80 км/ч, длительность автономной работы – минимум 3–5 часов.

Конструирование микролетов – непростое дело. "Любой авиамоделист понимает, что глупо ждать от самолета, просто уменьшенного до карманных размеров, хорошего полета, – считает Уильям Дэвис, руководитель новой программы в лаборатории Линкольна при Массачусетском технологическом институте. – Тут законы аэродинамики действуют иначе, чем в мире больших летательных аппаратов".

Кибернасекомые. Для такого летуна любой цветок – аэродром

Одна из лабораторий, например, полгода бьется над выбором оптимальной величины и конфигурации пропеллера. Другая решает проблему, как бороться с воздушными вихрями, для которых микролеты – просто игрушка. А каким должно быть навигационное оборудование для таких крох?.. Словом, для микролетов нужна совершенно новая технология производства.

Когда все трудности были осознаны исследователями, началось выполнение трех летней программы по созданию микролетов. На три года отпущено 35 млн долларов, но участники работ жалуются, что этого мало.

Во время боевых действий в районе Персидского залива Пентагон уже испытывал маленькие самолеты–разведчики с дистанционным управлением. Размах крыла такой "птицы" – 122 см, дальность полета – 160 км, полезная нагрузка – 1 кг. Этого оказалось достаточно, чтобы нести на себе телекамеру, фиксируя с ее помощью все подозрительные передвижения в тылу противника.

Однако такая "птичка" еще не микролет. Ее довольно легко заметить и сбить. Эксперты полагают, что подобные летательные аппараты должны быть в длину не более 15 см, иметь массу около 100 г. Правда, полезная нагрузка при этом уменьшается до 14 г, но и этого будет вполне достаточно для микротелекамер последнего поколения. Зато такую "птаху" уже куда труднее заметить и обезвредить, тем более что она сможет развивать скорость до 60 км/ч.

Еще один недостаток: удалиться от своей балы микролет пока может не более чем на 5 км, иначе слабый сигнал забьют помехи. Тем не менее и им уже рады фронтовые разведчики, корректировщики артиллерийского и минометного огня. Могут микроптахи нести на себе акустические датчики, сигнализирующие о приближении танков, а также сенсоры радиации, химического и бактериологического оружия...

Немалое внимание обращают конструкторы и на простоту управления микролетами. Любой солдат должен суметь запустить его и тут же забыть о его существовании. Большинство своих операций по управлению полетом, снятию информации микролет осуществляет автономно, передавая на землю добытую информацию и получая с пульта управления лишь общие указания: "Повернуть налево... Снизиться до высоты 50 м... Увеличить скорость..."

Понятно, такая птаха должна иметь миниатюрную и дешевую электронную начинку. В настоящее время инженеры работают над созданием цифровой видеоаппаратуры, инфракрасных датчиков и других приборов, которые мог бы поднять крошечный самолетик.

Непрерывно модернизируются и сами микролеты. На сегодняшний день создано уже более 20 моделей, причем многие из них несут на себе печать немалого инженерного хитроумия: баки с горючим одновременно служат ребрами жесткости для всей конструкции, хвостовое оперение одновременно выполняет роль передающей антенны и т.д. Уильям Гарвей, руководитель группы микролетчиков из корпорации "Интелледжин автомейшн", расположенной в Роквелле, штат Мериленд, рассказал, что его коллегам удалось изготовить микролет длиной 5 см, используя традиционные технологии, применяемые авиамоделистами. Топливом служит спирт, а мотор представляет собой уменьшенную вдвое копию авиамодельного движка.

Другие исследователи вносят в конструкцию более радикальные изменения. Девид Стиклер, например, полагает, что для таких самолетов более приемлема дисковидная форма, напоминающая "летающие тарелки". Выпуклый сфероид может, если нужно, лететь медленнее других микролетов и использует топливо более рационально.

Однако главное новшество в этом проекте не форма аппарата, а его двигатели – турбины длиной около 6 см и диаметром порядка 1 см. Их проектируют в Массачусетском технологическом институте.

Пожалуй, наибольших успехов добились инженеры из калифорнийской корпорации "Айр вайленд". Они сконструировали шесть моделей, в том числе дискообразный микролет диаметром около 15 см, получивший название "Черная птица". Он весит всего 30 г (без камеры и датчиков), причем половина массы приходится на электробатарею. С ее помощью аппарат развивает скорость 69 км/ч. Руководитель проекта Мак Кинан полагает, что электричество – лучший источник энергии, нежели химическое топливо.

По подобию насекомых

Впрочем, для Роберта Майкельсона из научно–технического института в Атланте – вчерашний день и батарейки. Свой летающий и ползающий аппарат он называет энтомоптером и предлагает оснастить принципиально новым источником энергии – химической мышцей, выполняющей нечто вроде возвратно–поступательного движения за счет экзотермической реакции. Мощность такого двигателя всего 1 Вт, но этого вполне достаточно, чтобы привести в действие миниатюрную конструкцию. Благодаря искусственным мышцам энтомоптер сможет, махая крылышками, подниматься ввысь и опускаться. А ползая, перебирать ножками, словно комар.

Майкельсон получил патент на свое изобретение. Его группа успешно испытала ползающую, но пока еще не летающую модель. "Когда мы построим летающий энтомоптер, то поначалу он будет иметь не два крыла, а четыре, как бабочка, – рассказывает Майкельсон. – А со временем эта "бабочка" должна научится еще и прыгать, словно кузнечик. Словом, кибер должен уметь делать то, что умеют настоящие насекомые".

И вот для чего это надо...

Представьте себе: возле дома, обрушившегося в результате землетрясения, ведутся спасательные работы. Казалось, люди обшарили уже все развалины. Но не остался ли кто–то в глубине завала? Ответить на этот вопрос поможет небольшое существо, на сей раз больше смахивающее на паука. Оно проворно устремляется вглубь развалин и вскоре подает сигнал: "Человек под большой балкой". Вскоре пострадавшего извлекают на поверхность и отправляют в госпиталь.

И это лишь одна из возможностей применения энтомоптеров. Их можно использовать во время спасательных работ при землетрясениях, ликвидации пожаров, для наблюдений за дорожным движением, состоянием лесов и, конечно, для разведки и шпионажа.

Название "энтомоптер" происходит от греческого "энтомо" – насечка, неровность (намек на неровности крыла также запечатлен в русском слове "насекомое") и "птер" – крыло.

Сегодня первые крылатые роботы уже летают. Правда, они еще довольно велики и неуклюжи. Но уже понятно, что принципиальные трудности на пути их совершенствования вполне преодолимы.

Во всяком случае именно так полагает британец Чарлз Элингтон. В ближайшее время он собирается превратить механического ястреба, уже построенного им, в киберстрекозу, уменьшив первоначальные размеры своей модели по меньшей мере в 10 раз!

Свой первый полет совершил и искусственный комар, построенный японцем Хирокуми Миурой, профессором механоинформатики Токийского университета. Комарик продемонстрировал способность взлетать на 2 дюйма. Крылышки его сделаны из тончайших лепестков кремния, покрытых намагниченным никелем; управляются они переменным электромагнитным полем. В будущем Миура надеется сделать механическую пчелу, использовав техническую идею одного токийского школьника. Она будет не только летать, но и вести анализ нектара и пыльцы на цветках... Так что, как видите, осуществление идеи, взятой из пушкинской сказки, уже не за горами.

Роботы в атаке

Впрочем, летающие роботы могут не только вести разведку. В случае необходимости они способны наносить и весьма ощутимые удары с воздуха.

Беспилотный тактический самолет–разведчик ВР–3 "Рейс" (Ту–143): длина – 8,06 м; размах крыла – 2,24 м; стартовая масса 1230 кг; посадочная – 1012 кг; скорость полета – 925 км/ч; дальность полета – 180 км; минимальная высота полета – 100 м

Еще двадцать лет назад Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США разработало новые принципы ведения боевых действий против замаскированных или мобильных целей – зенитно–ракетных комплексов, узлов связи, командных пунктов, пусковых установок стратегических ракет.

В 1994 году на основе процессора третьего поколения, обрабатывающего данные многорежимной радиолокационной станции и других датчиков, была сконструирована и испытана система опознавания и наведения на цели, предназначенная для установки на ударные ДПЛА. Без нее невозможно было бы создание "разыскивающего оружия".

И вот начиная с 1996 года американцы ведут разработки беспилотных бомбардировщиков и штурмовиков. В отличие от нынешних крылатых ракет, совершающих всего один полет, эти ДПЛА после выполнения задания смогут возвращаться на базы и использоваться вновь.

Первые опытные образцы боевых ДПЛА ожидаются в 2006 – 2008 годах. Во всяком случае в печати уже появились сообщения о постройке фирмой "Боинг" боевого беспилотного самолета Х–36. Его основное вооружение – восемь 100–килограммовых управляемых бомб, расположенных в двух отсеках – слева и справа от силовой установки. В качестве вооружения также могут использоваться управляемые ракеты большой дальности, противорадиолокационные ракеты AGM–88 или гиперзвуковые ракеты. Аппарат может летать со скоростью до 700 км/ч и маневрировать с перегрузкой до 5 единиц.

Беспилотный разведчик "Пчела–1Т" разработки ОКБ ил*. АС. Яковлева: длина – 2,78 м; размах крыла – 3,25 м; взлетная масса – 138 кг; потолок – 2500 м; дальность воздушной разведки – 80 км; продолжительность разведывательного полета – 2 ч

Х–36 не единственный в своем роде. Ныне стало известно о постройке корпорацией "Локхид" беспилотного тактического истребителя на базе F–16. От прототипа он отличается отсутствием кабины пилота, дополнительными топливными баками и увеличенным размахом крыла. Продолжительность полета – 9 часов, управление осуществляется с земли или с борта другого самолета.

Боевые беспилотные самолеты предполагается применять совместно с пилотируемыми – они пойдут в нескольких километрах впереди боевых порядков основной группы пилотируемых самолетов и примут на себя основной удар средств противовоздушной обороны противника. Их система управления разрабатывается так, чтобы один оператор наблюдал за полетом 5–6 беспилотников одновременно. Причем в его задачу входит только посыл команд на старт и возвращение ДПЛА, а также пуски бортовых ракет; остальную же часть полета аппараты будут выполнять самостоятельно, под руководством автопилота, обладающего искусственным интеллектом.

Летающие авто

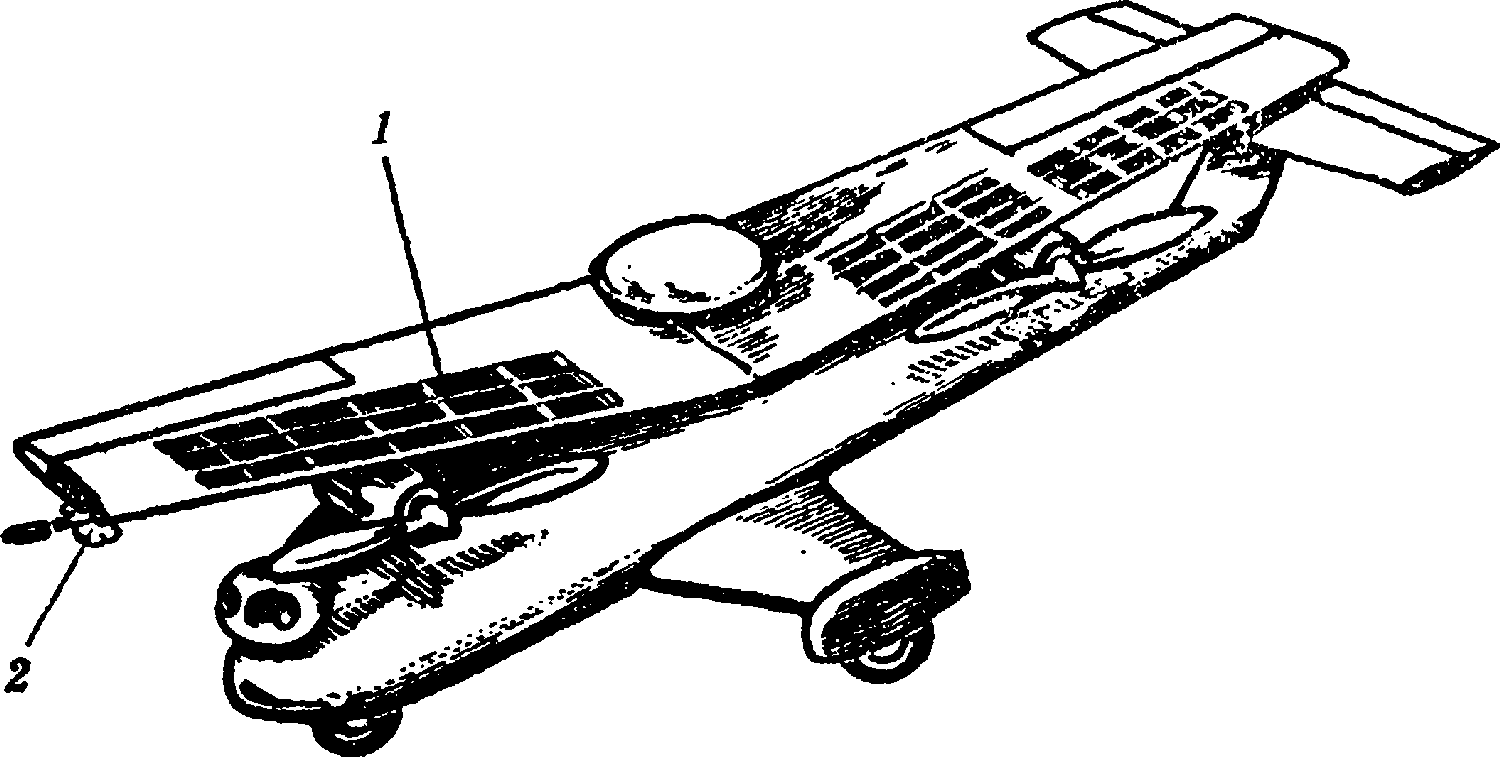

Интересный проект поражения наземных стационарных или подвижных объектов предлагают отечественные изобретатели А. Кириллов и В. Шаповалов. Вы помните, как в одном из фильмов о Фантомасе его автомобиль превращался то в самолет, то в подлодку? Нечто подобное придумали и наши изобретатели.

Они предлагают доставлять заряд взрывчатого вещества к цели по воздуху беспилотным самолетом или вертолетом, а на конечном участке траектории направлять его к цели по поверхности земли на колесах. Это позволит значительно увеличить точность попадания в цель – ведь такой автомобиль–самолет может двигаться к цели с любой скоростью или просто поджидать ее, стоя на обочине. Для большей скрытности предусмотрено автоматическое выбрасывание за борт маскировочных сетей или специальной пены.

Беспилотный аэромобилъ с поворотным крылом: 1 – панели солнечных батарей; 2 – гранатомет для поражения удаленных целей

Старт боевого беспилотного аэромобиля возможен как с земли, так и, скажем, с самолета. Причем тяжелый бомбардировщик типа Ту–95МС способен нести сразу полдюжины ударных ДПЛА–аэромобилей. На этом же самолете может располагаться пункт управления и связи. Так, ударная группа боевых беспилотников будет доставлена в любой район земного шара не более чем за сутки.

Если боевой робот почему–либо не может вплотную подъехать к уничтожаемой цели – например, путь преграждает ограда или глубокий ров – конструкторы предлагают поразить цель снарядами или ракетами. В качества ствола безоткатного орудия предполагается использовать лонжероны крыла. Они же могут послужить и в качестве направляющего устройства пусковой ракетной установки. Таким образом крыло боевого беспилотника будет представлять собой своеобразную "катюшу".

Кто не прячется от дождя?

Спустившись с небес на землю, мы с вами вплотную подошли к проблеме боевого применения безэкипажных машин типа танкеток. Впервые применить их в реальной обстановке попробовали немцы в 1945 году при обороне Берлина. Именно тогда на боевых позициях появилось несколько танкеток В–4, оборудованных установками для стрельбы реактивными гранатами.

Однако спасти Третий рейх они уже не смогли. Возможно, именно поэтому о танках–роботах забыли на несколько десятилетий. Лишь в 1983 году Управление Пентагона по проведению научно–исследовательских работ объявило о принятии десятилетнего плана, который по аналогии с программой СОИ назвали СКИ – стратегическая компьютерная инициатива. Это была программа создания искусственного интеллекта и его применения в военных целях.

"Армии нужны машины, которые с помощью дистанционного управления или самостоятельно будут разыскивать противника, обезвреживать мины и неразорвавшиеся бомбы или запускать ракеты в ситуациях, где человек подвергся бы слишком большому риску, – решили эксперты. – Кроме того, армия нуждается в роботах для выполнения утомительных работ в тылу, таких, как погрузка боеприпасов или заправка танков..."

Кроме того, как отметил один из военных чинов, машины не устают, не спят, не прячутся под деревьями, когда идет дождь, не болтают с приятелями...

Действительно, стоящий в дозоре робот всегда будет одинаково внимателен. В бою он проявит нечеловеческую храбрость. Оставшись один против превосходящих сил противника, он будет драться до последнего. Если поступит команда предпринять самоубийственную атаку без шансов остаться в живых, он не станет колебаться. Роботы – солдаты, не знающие страха и усталости. Главное, чтобы у них хватило "ума" не стрелять по своим же, вовремя распознавать, где кто.

Боевой робот–разведчик

Ну а поскольку подобные ошибки совершают даже люди, военные эксперты предлагают решать проблему создания наземных военных роботов по частям. Для начала надо создать боевых роботов с дистанционным управлением.

Первые такие роботы уже появились. По телевидению вы уже не раз могли видеть роботов–саперов, которые бесстрашно приближаются к подозрительного вида пакетам и обследуют их содержимое, не подвергая риску подорваться людей–саперов.

Управляют такими роботами обычно с помощью кабеля. Однако на поле боя проводная связь вполне может быть нарушена случайным осколком. Поэтому более перспективной считается связь по радио, например через спутники. А еще лучше, если роботы научатся сами соображать, ориентироваться в окружающей обстановке.

Такой робот–минер несет службу в полиции Германии

Робот, думай сам!..

Кое–что в этом направлении уже сделано. Скажем, в США осуществляется программа по созданию армейского автономного транспортного средства. Новая боевая машина напоминает модели из фантастических кинофильмов: восемь небольших колес, высокий бронированный корпус без прорезей и иллюминаторов, скрытые телекамеры, лазеры и сонары...

Эта передвижная компьютерная лаборатория создана, чтобы испытывать способы автономного управления наземными боевыми средствами. Многочисленные датчики собирают данные об остановке как по курсу следования робота, так и вокруг него. На основании полученной информации компьютер самостоятельно принимает решение, куда ехать...

Правда, пока дела у робота–шофера идут не совсем блестяще. Он, например, еще путает тень от дерева с самим упавшим стволом. И самое большое достижение: робот смог проехать около десятка километров по пустой дороге, точно следуя всем ее изгибам, со скоростью около 6 км/ч, то есть не быстрее идущего человека.

Впрочем, кибернетики не отчаиваются, они утверждают, что вскоре повысят быстродействие ЭВМ как минимум в 100 раз, и тогда кибершофер сможет ездить словно заправский водитель. Более того, некоторые специалисты утверждают, что со временем им удастся посадить кибера за руль гоночного авто в соревнованиях "Формула–1" где, как известно, скорости на трассе переваливают за 300 км/ч.

Во всяком случае по заказу военных в университете Карнеги–Меллона принялись за разработку высокопроизводительной ЭВМ, которая по крайней мере сможет лучше водителя–человека выбирать кратчайший маршрут движения, ориентируясь по топографической карте, и ездить по улицам со скоростью 55 км/ч.

Концепция боевой машины–робота, главной задачей которой является патрулирование важных объектов, воплощена в американском проекте "Проулер". Шестиколесный вездеход оборудован лазерным дальномером, приборами ночного видения, радаром, тремя телекамерами, одна из которых может подниматься на высоту до 8,5 м с помощью телескопической мачты, а также прочими датчиками, позволяющими обнаруживать и идентифицировать любых нарушителей охраняемой зоны.

Поступающая информация обрабатывается бортовым компьютером, в память которого заложены программы автономного движения робота по замкнутому маршруту. Компьютер также принимает решение уничтожить нарушителя, в затруднительных случаях связываясь по каналам телесвязи с оператором.

Разработанная фирмой "Бофос" машина для разминирования может управляться как экипажем, так и дистанционно

Ведутся попытки оснастить системами автономного вождения и более тяжелую технику, например бронетранспортеры и танки.

В США проходят испытания робот НТ–3 для транспортировки тяжелых грузов и РОБАРТ–1, реагирующий на пожары, отравляющие вещества и появление техники противника. Обо всем замеченном он тут же докладывает по радио на базу, используя словарь из 400 слов.

На базе гусеничного бронетранспортера М113А2 создана безэкипажная боевая разведывательная машина ARVTB с автономной навигационной системой и средствами наблюдения. Она имеет два режима работы – телеуправления с передачей команд по радио и автономный.

В стадии проектирования находится еще один транспортный робот "Рейнджер". Он способен запоминать собственный маршрут и двигаться по незнакомой пересеченной местности, обходя препятствия как днем, так и ночью. При дальнейшем усовершенствовании робот сможет самостоятельно вести разведку или вести бой как танк–автомат, вооруженный точнейшими орудиями с лазерной наводкой.

Подобные работы ведутся и в России. В частности, уже созданы системы, которые при их установке на танк Т–72 позволяют ему действовать в полностью автономном режиме.

Нога вместо колеса

Военные также полагают, что для вездехода лучшим движителем, нежели колеса или гусеницы, могут оказаться механические ноги. Именно поэтому специалисты Огайского университета разрабатывают шагоход–шестиножку для движения по пересеченной местности. Эта машина имеет высоту 2,1 м, длину 4,2 м и массу примерно 2300 кг. Аналогичные самоходные роботы различного назначения активно разрабатываются еще несколькими десятками промышленных фирм во всем мире.

У нас, например, подобные работы несколько лет назад велись в лабораториях Института механики при МГУ, роботехниками Санкт–Петербурга, Владивостока и некоторых других городов.

Еще один военный робот–шагоход, носящий имя "Одекс", осваивает профессию грузчика. Он может погружать и разгружать ящики с артиллерийскими снарядами и другими боеприпасами, переносить другие грузы массой около тонны. А закончив работу на складе, ночью может его же и охранять. Говорят также, что вскоре "Одекс" сможет не только ходить и бегать, но и летать. Для этого его оборудуют складными вертолетными лопастями.

"Одекс" – экспериментальная шагающая платформа

Компьютер – тактик, эвм – стратег...

Когда машины, обладающие искусственным разумом, займут место людей? Пока указать точные сроки трудно. Предстоит преодолеть огромные технические препятствия, прежде чем компьютеры смогут выполнять задачи, решаемые человеком без особого труда.

Так, например, чтобы наделить машину обычным "здравым смыслом", потребуется на несколько порядков увеличить емкость ее памяти, ускорить работу компьютеров и разработать гениальное программное обеспечение.

Работа эта ведется в нескольких направлениях. Наряду с компьютерами, которые управляют техникой непосредственно на поле боя, решая тактические задачи, появляются и первые компьютеры–стратеги, призванные помочь полководцам.

Постоянно возрастающая сложность систем вооружения и неуклонное увеличение объема информации, поступающей в армейские штабы, порождают многочисленные проблемы в военном деле. Например, персонал типового современного командного пункта перерабатывает в течение суток даже в обычной, а не экстремальной обстановке тысячи сообщений. При этом, как показывает практика, командиры довольно часто ошибаются, принимают не самые оптимальные решения.

Исходя из этих соображений, во многих генштабах пытаются внедрить системы "искусственного интеллекта", приззанные оперативно решать задачи по перемещению войск. С этой целью новые радиосистемы подключаются в единую сеть, имеющую сотовую структуру. Она позволяет с большой точностью "привязываться" к топографическим ориентирам и повышает надежность управления огнем, перемещениями войск и т.д.

Одним из видов "искусственного интеллекта" являются так называемые экспертные системы. Каждая из них представляет собой компьютер, использующий заранее введенные в него знания и технику, рассуждения высококвалифицированного специалиста–эксперта для решения поставленной задачи.

Как решает задачу распределения огневых средств по целям обычный компьютер? Путем перебора всех возможных вариантов в так называемом дереве поиска. И хотя компьютер делает это быстро, все же решение задач таким образом отнимет много времени. Поэтому военные стараются использовать для решения своих задач алгоритмы, отработанные на шахматных компьютерах. Ведь, как известно, несколько лет тому назад такой компьютер ухитрился обыграть самого Гарри Каспарова, тогдашнего чемпиона по шахматам.

В итоге экспертная система BATTLE тратит на решение типовой задачи оптимального распределения огня восьми орудий по 17 целям всего лишь 6,75 секунды.

Командование военно–морских сил США заказало также разработку компьютерного "стратега", который на основе анализа данных, поступающих, с радиолокаторов и искусственных спутников Земли, будет помогать командирам организовывать морское сражение с участием авианосной боевой группы и входящими в нее десятками надводных кораблей и подводных лодок. Эта система управления боем должна быть способна учитывать непроверенные данные, предсказывать вероятные события, а также разрабатывать стратегию действий и сценарии на основании опыта, объясняя предпосылки принятия логических решений.

Как полагают, "Стратег" сначала поступит в распоряжение командующего Тихоокеанским флотом и его штаба. Эта система позволит составлять донесения о состоянии флота и планировать его деятельность, то есть заменит повседневный труд 40 офицеров. Причем взаимодействие людей и компьютеров будет осуществляться с помощью голосовых команд. Компьютер для этого комплектуется словарем примерно из 20 тысяч слов, включающим идиомы, военно–морскую терминологию, собственные имена людей и географические названия. Так что с ним можно будет разговаривать почти как с человеком.

Что говорит "здравый смысл"?

В общем, кибернетизация и роботизация войск в мире идет полным ходом. Вот как описывает поле боя недалекого будущего один из экспертов–энтузиастов этого направления науки и техники.

Радиосигналы от спутников связи предупреждают командира о готовящемся наступлении противника. Сеть сейсмических датчиков, установленных на глубине нескольких метров, подтверждает это. Регистрируя колебания почвы, датчики закодированными сигналами направляют информацию в штабную ЭВМ.

Та теперь точно знает, где находятся вражеские танки и артиллерия. Датчики быстро отфильтровывают акустические сигналы, полученные от военных объектов разной массы, причем по характеру вибраций они отличают артиллерийские орудия от бронетранспортеров. Установив диспозицию противника, штабной компьютер принимает решение о нанесении флангового контрудара...

Впереди наступающих заминированное поле – свободен лишь узкий коридор. Однако компьютер оказался хитрее: он с точностью до тысячных долей секунды определяет, какая из мин в какой момент должна взорваться, открывая своим войскам путь продвижения. Одновременно выпрыгивающие мины закрыли путь отступления за спиной противника. Подскочив, такая мина движется зигзагообразно, взрываясь только тогда, когда узнает – по массе металла, – что ударилась о танк или артиллерийское орудие. Одновременно на цель обрушивается рой маленьких самолетов–камикадзе. Но прежде чем нанести удар, они отправляют в штабную ЭВМ новую порцию информации о положении дел на поле боя...

Тем, кому удается выжить в этом аду, придется иметь дело с солдатами–роботами. Каждый из них, "чувствуя" например, приближение танка, начинает расти, как гриб, и открывает "глаза", стараясь найти его. Если цель не появляется в радиусе ста метров, робот направляется ей навстречу и атакует одной из ракет, которыми вооружен...

В общем, что ни говорите, почти идеальная картина боя, к которой стоит добавить, пожалуй, еще вот что. Для того чтобы справляться со все более возрастающей сложностью заданий, роботы должны будут в конце концов стать такими же умными, как люди, а потом и превзойти их по интеллекту. Во всяком случае некоторые из экспертов не сомневаются, что это может произойти уже к середине XXI века.

Однако оказавшись умнее нас, захотят ли роботы вообще воевать? Именно такой случай, если помните, произошел с роботом № 5 в одном из научно–фантастических кинофильмов.

Резко поумнев в результате удара молнии, перемкнувшей какие–то контакты в его кибернетическом чреве, робот пришел к логичному заключению, что война – очевидная глупость, поскольку достичь той же цели можно и путем переговоров. И наотрез отказался выполнять команды генералов. Но такое решение проблемы – еще полбеды. Ведь возможен и другой исход. Разумные компьютеры, начав командовать на поле боя, вполне могут договориться с такими же компьютерами противоположной стороны и сообща направить свое оружие против людей. И тогда в проигрыше окажется сразу все человечество...

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ