Глава 1. Мир, в котором жили

Человеческое общество находится в постоянном движении, изменении и развитии, и каждой эпохе всемирной истории присуща своя исторически обусловленная картина мира. Как же осознавали и воспринимали мир люди средневековья? Одной из черт, наиболее полно отражающих мироощущение эпохи, является представление о времени. Казалось бы, что может быть неизменнее и однозначнее этого понятия. В современном его восприятии время бесконечно и необратимо, оно мыслится как абстракция, как априорное понятие, скрывающее за собой объективную реальность, существующую в природе вне и помимо людей и их деятельности. Мы четко разграничиваем прошедшее, настоящее и будущее. Умеем хорошо измерять время с помощью совершенных технических устройств. Современному общественному сознанию, наконец, в высшей степени присуще ощущение ценности времени, стремительности его течения. Но подобные представления о времени — достояние общества технически высокоразвитого, они имеют мало общего с тем, как переживалось и воспринималось время людьми других исторических эпох, людьми так называемого аграрного общества, а ведь именно таким и являлось средневековье наряду с первобытным миром и античностью.

Современному человеку, привыкшему жить, "не сводя глаз с часов", трудно представить себе ту далекую эпоху, когда часы (солнечные, водяные, песочные или механические) были редкостью, когда о движении дня и ночи человеку напоминали жаворонок и соловей, звезды и заря, цвет неба и ветер с гор, раскрывающиеся и смыкающиеся чашечки цветов — напоминали, конечно, довольно неопределенно, как мы бы теперь сказали, с большим приближением.

В период раннего средневековья античное искусство строить солнечные и водяные (клепсидры) часы сохранилось только в Византии и в арабском мире. На Западе они были крайней редкостью, и хроники специально отмечают, что арабский халиф Харун ар-Рашид прислал императору Карлу Великому (728—814) в Аахен водяные часы, устроенные довольно сложно. Когда появились механические часы, сказать затруднительно: в XIII веке они, во всяком случае, уже существовали, и Данте упоминает колесные часы с боем. Известно, что в 1288 году башенные часы были установлены в Вестминстере. Первые механические часы были башенные с одной стрелкой, отмечавшей только часы (минуты не измеряли). Маятника в них не было (его изобрел Галилей, а применение к часовому механизму произошло уже в конце средневековья), ход часов не отличался точностью. Как и их предшественники — солнечные часы и клепсидры, — башенные колесные часы были не только измерителем времени, но подчас представляли собой подлинно художественное произведение, настоящий механический театр. Так, страсбургские часы, созданные около 1354 года, показывали солнце, луну, часы и части суток, отмечали праздники церковного календаря, пасху и зависящие от нее дни. В полдень перед фигуркой богоматери склонялись трое волхвов, а петух кукарекал и бил крыльями; специальный механизм приводил в движение маленькие цимбалы, отбивавшие время. К настоящему времени от страсбургских часов уцелел только петух.

Уже в древности создалось представление о том, что сутки разделялись на двадцать четыре часа, но так как считалось, что двенадцать часов принадлежало ночи и двенадцать — дню, длина ночных и дневных часов оказывалась различной и зависела от времени года. Сложность измерения времени в средние века и немногочисленность часов, которые к тому же служили в очень большой степени общественно-эстетическим задачам, приводили к тому, что на практике точного отсчета времени не было. Время дня разделялось на ориентировочные периоды — утро, полдень, вечер — с нечеткими гранями между ними. Характерно, что французский король Людовик IX (1214—1270) измерял ночами протекшее время по длине неизбывно укорачивавшейся свечи.

Не было не только точного отсчета времени, но и само представление о нем человека средневековья было иным. Природное, "естественное" время, время еще не оторванное от солнечного круговорота и связанных с ним явлений, господствовало в представлениях этой эпохи.

Человек средневековья, по выражению французского историка М. Блока, "в общем и целом индифферентен ко времени". Рутина средневекового образа жизни, постоянное воспроизведение вчерашнего опыта, тесная связанность каждого человека с природным ритмом — все это приводило к тому, что время не ощущалось (в той степени, в какой это свойственно современному общественному сознанию) как ценность, оно не было дорого, и принцип "время — деньги" был бы в средние века попросту непонятен. Время не было ценностью, и его, естественно, не берегли. Его "не считали" в том и в другом смысле слова: не считали за редкостью измерительных инструментов и не считали потому, что создание товаров, которое предполагает рационально осмысленную затрату времени, еще не было объявлено, как при капитализме, смыслом жизни. Время растекалось, безжалостно расходовалось с точки зрения пуританина XVII века на церемонии и празднества, на медленные "хождения" в дальние страны, на утомительные молитвы. Время утекало часто в ущерб человеку, но это была другая эпоха, которая не столько измеряла время, сколько жила в "естественном" времени, в органическом ощущении смены утра, полдня и вечера. Разумеется, не надо абсолютизировать. Феодал мерил время крестьянина на барщине, но мерил не в часах, а скажем, от зари до зари.

Единственным учреждением раннего средневековья, которое пыталось организовать время, была церковь. Церковное время, казалось бы, отличалось от "естественного" времени, противостояло ему. Церковь разделяла сутки не по природным явлениям, а в соответствии с задачами богослужения, ежедневно повторяющего свой круг. Она начинала отсчет с заутрени (к концу ночи), а затем, с рассветом, отмечала первый час и дальше последовательно третий час (утром), шестой (в полдень), девятый (послеполуденный), вечерню и так называемую "kompleta hora" — "завершающий час", знаменовавший конец суточного богослужения. Однако названия служб (первый, третий, шестой, девятый часы) не должны вводить нас в заблуждение — они отмечали отнюдь не точные интервалы, не строго соизмеримые отрезки суток, но начало определенных этапов суточного богослужения, которые в соответствии со временем природного цикла по-разному фиксировались зимой, весной или летом. Но церковь сумела материализовать свой счет времени — она "отбивала" время, "вызванивала" его на звонницах. Канонические (церковные) часы при всем их внутреннем произволе оказывались внешней рамкой, подчинявшей себе природное время. Они приобретали иллюзию объективности, поднимаясь над субъективным опытом отдельного человека. Провозглашенное с колоколен время уже не принадлежало органически крестьянину или ремесленнику — это было навязанное ему извне время господствующего класса.

Изобретение механических часов, использованное прежде всего церковью для уточнения и унификации времени богослужения, обернулось затем против церкви и привело к уничтожению церковной монополии на время дня. Но это произошло не сразу, а только в XIV веке, когда распространяются башенные часы с боем и когда эти часы воздвигают уже не на церковных, а на городских зданиях. Для новых тенденций весьма показательно то разрешение, которое в 1355 году королевский наместник в Артуа (Франция) дал жителям городка Эр-сюр-ля-Лис. Он разрешил воздвигнуть городскую колокольню, чтобы ее колокола отбивали не церковные часы, а время коммерческих сделок и работы суконщиков. Здесь бюргеры еще сохраняют церковную форму отсчета времени, они водружают колокольню с колоколами, но содержание времени становится иным: это время не общения с богом, а время торговли и производства. В средневековом понимании времени образуется серьезная брешь.

С XIV века время начинают усиленно считать. С распространением механических часов с боем в сознание прочно входит представление, которое до того оставалось неопределенным и абстрактным, — о разделении суток на двадцать четыре равных между собой часа. Позднее, видимо уже в XV веке, вводится и новое понятие — минута.

Средневековье исходило из принципа, что время принадлежит богу и потому не может быть продано; на основании этого церковь выступала против взимания процентов: кредитор (утверждали церковные писатели), требуя проценты, продавал то, что не было его собственностью, — время. Но в XIV веке купцы и ремесленники осознали время как принадлежащую им ценность. Кредитные операции широко распространились, и "продажа времени", вопреки церковным постановлениям, сделалась будничным явлением. Вместе с тем возникла тенденция к удлинению рабочего дня. Старые цеховые статуты строго ограничивали продолжительность рабочего дня. Он лимитировался природными рамками — работали от зари до зари. Работа при свечах категорически воспрещалась, за исключением самых темных зимних месяцев. Подобные ограничения диктовались, с одной стороны, заботой о качестве продукции, с другой — самосохранением средневекового ремесла с его узким, локальным рынком, стремлением предотвратить конкуренцию. В XIV веке впервые раздаются требования выйти за пределы рамок природного времени, работать после заката, используя искусственное освещение. Показательно, что эти требования выдвигали не мастера, а подмастерья, рассчитывавшие таким путем увеличить свою заработную плату. Время дня оказывается социально окрашенным: упрочение бюргерства в XIV веке меняет представления о времени, ломает церковные принципы его исчисления. Церковная звонница и городская башня с колесными часами, механически отбивающими время, противостоят друг другу как два феномена разных социальных систем.

Но вернемся назад, к времяисчислению средневековья.

Как измеряли люди большие отрезки времени, чем час и день?

Как и в делении времени дня, в измерении года средневековье пользовалось двумя взаимосвязанными и вместе с тем противоположными системами, уже знакомыми нам, — природным и церковным временем. В основе природного времени года лежала античная традиция двенадцати месяцев, каждый из которых сопрягался с каким-нибудь особым видом деятельности; разделение это, следовательно, также не воспринималось как астрономическая абстракция, а как органическое явление, как своеобразное сочетание человека с окружающей его природной средой.

Символика двенадцати месяцев — одна из излюбленных тем средневековых художников и скульпторов. В иллюстрациях рукописных книг и в орнаментальных украшениях храмов сохранились изображения человеческих трудов (целые циклы), где каждая сцена передает специфику того или иного месяца. На портале церкви св. Зенона в Вероне (XII в.) — один из лучших образцов таких циклов. Изображения очень четки и названия месяцев подписаны под каждым из них. Январь самый холодный месяц, и люди средневековья, плохо одетые, плохо питавшиеся, жившие в плохо отапливаемых домах, трудно переносили зиму. Не удивительно, что январь представлен закутавшимся человеком, греющим руки над огнем. Февраль в Италии — пора пробуждения природы, и его символизирует крестьянин, подрезающий лозу. Март иллюстрирован странной фигурой, вероятнее всего, олицетворяющей ветры: мужчина в плаще, дующий в два рога, находящиеся один в левом, другой в правом уголке рта. Апрель — человек с цветами, аллегория весны. Май представлен всадником в доспехах: это месяц военных экспедиций, походов, вооруженных нападений. Июнь вновь возвращает нас к крестьянским трудам, его символ — человек, забравшийся на дерево и собирающий плоды. Июль — крестьянин в остроконечной шапке, серпом убирающий хлеб.

1. Устройство водяных часов (клепсидра) XV в. Италия

Август — это бондарь; приближается пора сбора винограда, и крестьянин, все в той же шапке, подготавливает бочку. Сложное изображение сентября тем не менее очень точно: крестьянин срывает гроздь, несет на плечах корзину с виноградом и одновременно давит ногами вино; предельно насыщенная деятельность полно передает сентябрьскую страду итальянского земледельца. Октябрь — время откорма свиней: крестьянин палкой сбивает желуди с дуба, под которым кормится пара животных. Только недолго им кормиться — ноябрь символизирует крестьянин, закалывающий борова; другой боров уже висит под потолком и, видимо, коптится. И, наконец, декабрь опять возвращает нас к теме холодов — крестьянин собирает топливо.

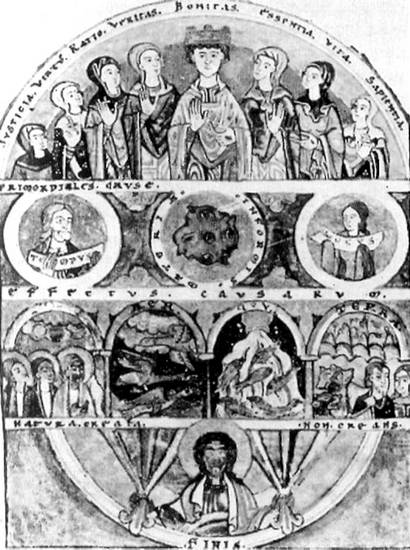

2. Механизм часов с боем (наиболее ранний из известных).

3. Наиболее ранний башенный часовой механизм. 1386. Солсберийский собор. Англия

Природному календарю противостоял церковный, складывавшийся из двух независимых организующих рядов: передвижных и непереходящих праздников.

Непереходящие праздники были точно фиксированы в природном (солнечном) календаре: таково, например, празднество рождества Христова, справлявшееся 25 декабря и, может быть, не случайно приуроченное к моменту солнцеворота, к началу возрастания дня, то есть к существенному моменту природной жизни. Другие непереходящие праздники отмечали те или иные моменты земной жизни Христа и близких ему лиц (богородицы, Иоанна Крестителя, апостолов), а также память святых христианской церкви.

Но в отчетливой противоположности к ряду непереходящих праздников стоял другой ряд, в основе которого лежал праздник пасхи, отмечавшийся как день воскресения распятого Христа. Здесь не место говорить о его сложном генезисе, важно лишь то, что первоначально он отмечался по древнееврейскому лунному (а не солнечному) календарю, и эта традиция удержалась после того, как христианство отреклось от своего еврейского прошлого. Вычисляемый в соответствии со специальными принципами праздник пасхи приходится на различные дни солнечного года и поэтому является передвижным, переходящим. А так как определенные события церковного календаря (великий пост, пятидесятница — день сошествия св. духа на апостолов и др.) исчисляются в соотношении с пасхой, то создается особый ряд переходящих праздников, отмечаемых в разные дни.

Как ни противоречива была система церковного календаря, она, в отличие от природного времяисчисления, по самому своему характеру неопределенного, нестойкого, создавала жесткую систему членения года, закрепленную особыми формами богослужения, обрядами и церемониями, свойственными каждому праздничному дню. Рождество, пасха, обычное еженедельное воскресенье — все это имело свой ритуал, по-своему закреплялось в общественной памяти.

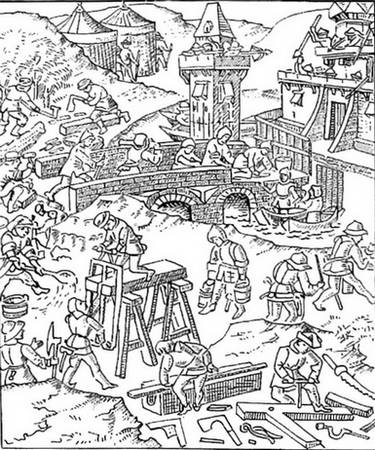

4. Символика календарных месяцев: февраль, май (слияние рыцарской и крестьянской темы), июль, август. Скульптура. 1196. Баптистерий. Парма

5. Апрель. Панно. XII в.

Следовательно, церковь господствовала не только над временем дня, отсчитывая его колокольным звоном, но и над временем года, ею организованным и систематизированным.

Как природный, так и церковный счет времени отличался одной особенностью — цикличностью. Повторение феноменов было в этой системе счета нормальным и обязательным; и как весна обязательно сменяла зиму, как сентябрь-виноградарь приходил вслед за августом-бондарем, так с жесткой обязательностью ежегодно повторяли себя все важнейшие события священной истории — христианского мифа, закрепленного литургией: рождение Христа, его крещение, его вступление в Иерусалим, воскрешение им Лазаря, его распятие и воскресение, его явление ученикам. Средневековое время постоянно повторялось, оно было тем же самым, что и в прошлом году, — во всяком случае, в своей мифологически-литургической сущности.

И эта концепция постоянно повторяющего себя времени закреплялась типичным для средневековья противопоставлением "время — вечность". Вечность лежала в начале и в конце бытия, вернее, до начала и после конца; время мыслилось промежутком (в этическом смысле ничтожным, малозначимым) между сотворением земного мира и его концом — Страшным судом и воздаянием людям по их делам и заслугам.

Поучению средневекового философа и богослова Фомы Аквинского (1225—1274), каждая субстанция, будучи сотворенной, существовала и во времени, и вне времени.

Всякий движущийся (находящийся вне вечности) объект может быть рассмотрен и как субстанция и как движущееся тело; как субстанция он не подлежит измерению временем, он принадлежит вечности, но как движущееся тело он измеряется временем. При этом, в отличие от вечности, время не имеет объективной реальности: прошлое уже не существует, будущее еще не существует, а настоящее не имеет протяженности. Время оказывается только психологической категорией: оно существует в нашей душе, в нашей памяти. Оппозиция вечности и времени господствовала над представлениями средневекового человека, заставляла его глядеть на земное бытие как на преходящее и устремляться мыслью к нетленной вечности, жить в отрицании времени (земного) и в постоянном предуготовлении своей загробной судьбы. Конечно, это было идеалом поведения, расходившимся с практикой, но идеалом, который не мог не влиять на практику.

К тому же концепция цикличного времени наталкивалась на противоречие в самом христианском учении. Согласно учению церкви время повторяло себя, настоящее было тождественно прошлому, но вместе с тем время оказывалось линейным, оно было направлено вперед, ибо христианство мыслило историю телеологически, оно рисовало путь человечества от грехопадения Адама через воплощение Христа, сына божьего, к Страшному суду.

6. Антропоморфное изображение горы: ее возникновение и рост. Миниатюра. XI в.

7. Разрушение города — иллюстрация одной из сцен Апокалипсиса. Миниатюра. XI в.

8. Страшный суд. Воздаяние людям по их заслугам. Миниатюра. XI в.

Циклическое и линейное — таково было церковное время средневековья, наложенное поверх природного времени, совпадающее и вместе с тем не совпадающее с ним, — единственная организованная форма исчисления времени вплоть до XIV века, когда вместе с механическими часами внедряется новая система осмысления времени, по сути дела порожденная бюргерством. Ей присущи, правда, пока еще в тенденции, специфические компоненты современного представления о времени как о некой субстанции, независимой от природных явлений, сознание его значимости, непрерывности и необратимости.

Окружавший средневекового человека мир, как и время, воспринимался в противоречивом двуединстве. С одной стороны, это был органический мир, неразрывно связанный с человеком, — близкий, родной и понятный, а с другой — сотворенный и устроенный богом космос, подчиняющийся воле, принципиально не доступной человеческому пониманию. Крестьянин, который постоянно жил в деревне и лишь изредка или случайно оказывался за ее пределами, воспринимал землю как что-то свое, как кровно с ним связанное. Крестьянский надел не был простым количеством пашни, луга, виноградника, сада, но чем-то сопричастным семье и человеку, и предания рисовали длинную нить поколений, владевших и трудившихся на одной и той же земле. Земля измерялась через человека — числом шагов или же временем труда, затраченного на ее обработку, тем, сколько можно было вспахать в течение дня. Средневековые описи дают подчас детальнейшее описание границ надела с указанием всевозможных примет (камней, ручьев, больших деревьев, дорог и тропок, крестов и кустов), но указанные в них земельные меры неточны и не общезначимы — как и средневековые меры времени.

Тесная связь человека со своим наделом и через него — с природой, ощущение органического единства человека с природой, присущее еще первобытному сознанию, находит отображение в фантастическом образе "гротескного тела", когда люди представлены неотчлененными от природы: то как люди-звери, то как люди-растения, то как антропоморфные горы. Этой первобытной концепции органической связи человека с природой противостоит церковное учение о мире как отрицании неба, как месте временного и скорбного пребывания человечества. Как вечность противостоит времени, так небо находится в оппозиции к земле, и задачей человека, согласно христианскому учению, становится отрыв от земли или, иначе говоря, преодоление своей органической связи с природой. Правда, и в этом случае церковное учение о мире непоследовательно противоречиво: мирское противостоит небесному (божественному) и вместе с тем мир — творение бога, и потому каждое создание божье по-своему божественно и совершенно. И как бы возвращаясь (на другом уровне) к отвергнутой сопричастности человека и природы, христианское богословие строит концепцию человека как микрокосма, как подобие макрокосму вселенной. Человек, как и вселенная, рисовался состоящим из четырех элементов: его плоть — из земли, кровь — из воды, дыхание — из воздуха и, наконец, его теплота — это огонь. По словам Гонория Августодунского (богослова XII в.), совокупность творений разделяется на пять категорий: обладающие телесностью (камни), наделенные жизнью (растения), чувствующие (животные), разумные (люди) и интеллектуальные, или духовные (ангелы). Хотя человек занимает определенное место в этой иерархии тварей, он, согласно Гонорию, располагает всеми пятью качествами и, будучи телесным, соприкасается с небесными существами благодаря своей духовности и своей памяти. Человек — подобие божие, и один только бог выше него. Он обладает большим, нежели ангелы, ибо ангелы лишены тела и чувств.

9, 10. Богословские представления о мироздании. Миниатюры. XII в.

11. Семья пилигримов. Миниатюра. XIII в.

12. Опасности, подстерегающие путешественника. Миниатюра. X III в.

Миниатюра на рукописи сочинения Гонория "Ключ к природе" знакомит нас с учено-богословскими представлениями XII века о мироздании. Миниатюра состоит из четырех ярусов, верхний из которых перекрыт аркой, символически напоминающей о церковном своде: мы словно присутствуем на космическом богослужении, на вселенской литургии. Верхний ярус заполняют восемь фигур — в центре безбородый мужчина в царском одеянии, его окружают семь дев. Надписи по своду раскрывают символику изображения: бог, непознаваемый, не доступный человеческому взору в своей сущности, открывается ему в теофании — через свои качества как высшее добро (Воnitas), и "семь божественных имен", перечисленных еще Псевдо-Дионисием Ареопагитом (писавшим около 500 г.): Справедливость, Добродетель, Разум, Истина, Сущность, Жизнь, Мудрость, которые названы в своей совокупности изначальными причинами. В центре второго яруса, в медальоне, плавает странное чудовище, обозначенное словами "materia informis" — "бесформенная материя". Это еще несозданная земля, хаос, который не знает ни чувств, ни формы; ему еще предстоит обрести форму и цвет. По обе стороны несозданной материи, также в медальоне, помещены изображения благообразного старца и юной девушки. Это две категории, организующие действительность, — время и место (пространство). Гонорий определяет время как точную меру "движущихся" вещей, а место — как естественное ограничение каждой вещи, как меру ее бытия, как предел ограниченной природы. Время и пространство — бестелесные и как. таковые они изначально предсуществуют у бога, прежде чем реализоваться в конкретном времени и месте. Третий ярус это организованная материя — "сотворенная и не творящая природа", как гласит надпись. В соответствии с платоновскими представлениями (а не в духе Библии) художник представил четыре разряда созданных демиургом существ: небесное племя (платоновские звезды, превращенные здесь в ангелов), крылатые существа — обитатели воздуха, живущие в воде твари и, наконец, население суши. Смысл нижнего яруса передан одним словом: Finis (конец). Весь космос как бы сходится к изображению второго лица троицы, сына божьего, воплотившегося в Иисусе Христе, которого Библия называет альфой и омегой, началом и концом всего. Церковная концепция мироздания определяет и трактат Гонория и образы, воспроизведенные миниатюристом: их мир движется в рамках основных богословских понятий — от сотворения к воплощению Христа. Но эта модель принадлежит к сфере мифологии. Практически же люди средневековья живут не в космосе Гонория, а в замкнутом мирке, с которым они непосредственно соприкасаются.

13. "Добрый" лес. Миниатюра. XIII в.

Реальный мир средневекового человека пронизан двойственностью: "своему" миру противостоит мир "чужой", "дальний". Образно эта двойственность воплощается в противопоставлении возделанной земли и леса. Мир средневекового человека ограничен бескрайними лесными массивами, которые лишь кое-где пересечены освоенными, то есть вырванными у леса пространствами, и хозяйственный прогресс средневековья долгое время сводился к выкорчевыванию деревьев и распашке пустошей, к освоению леса. Деревни были отделены друг от друга глухим бором, крестьянские дворы подчас терялись в наступавших на них чащобах, и "ничья земля" решительно разделяла территории, уже вовлеченные в сферу собственности крестьянских общин или феодальных сеньоров. Лес вбирает в себя все опасности, все страхи, присущие замкнуто живущему человеку; в лесу живут волки и другие хищные звери, кабаны, угрожающие стадам и посевам; там скрываются разбойники, нападающие на путников; в глухих чащах обитают волшебники, чудовища, ведьмы. Лес — отрицание цивилизации и отрицание мирского вообще, поэтому отшельники, отвергающие мир с его цивилизацией, ищут пристанище в лесу. Победа святого над волком, укрощение дикого зверя отшельником — типичный агиографический сюжет, знаменующий торжество (в человеческом воображении) сверхъестественной святости над сверхъестественной дикостью. Но вместе с тем лес — место, где охотятся, собирают мед, жгут древесный уголь, пасут скот.

Люди средневековья, казалось бы, прежде всего домоседы. Stabilitas loci (постоянство в пространстве) — монашеский идеал, распространившийся далеко за пределы монашеской этики. Бродяги и кочевники воспринимались как антисоциальный элемент. Человек должен был жить там, где он произошел на свет. А на самом деле средневековье было и "подвижным" и "неподвижным". Наемники и купцы, ремесленники и пилигримы, монахи, крестьяне, уходящие из-за голода или бегущие от безжалостного сеньора, — все это множество людей постоянно нарушало stabilitas loci и преодолевало пространство и вместе с этим свой страх перед пространством. Очень показателен для интеллектуалов этой эпохи жизненный путь одного из крупнейших ученых средневековья — Ансельма (1033—1109). Он родился и вырос в североитальянском городе Аосте, затем, переправившись через Альпы, прибыл в Нормандию, учился там и кончил жизнь в Англии архиепископом Кентерберийским. Единый язык средневекового богослужения и средневековой науки — латынь — облегчал перемещение богословов и священнослужителей, так же как единство обычаев господствующего класса способствовало передвижению рыцарей от одного феодального двора к другому.

Но передвигались в ту пору неторопливо. За сутки удавалось покрыть всего лишь несколько десятков километров, так что путь из Флоренции в Неаполь, например, занимал одиннадцать-двенадцать дней. Путешествовали медленно — и не только потому, что средневековье не слишком "берегло" время, но и потому, что транспортные средства были плохи.

Кое-где еще сохранялись проложенные римлянами дороги — мощеные, предназначавшиеся прежде всего для пешеходов, но трудно сказать, в каком состоянии они находились. Подчас окрестные земледельцы выламывали камни из них для строительства своих жилищ. Еще Карл Великий время от времени отдавал распоряжения расчистить и вымостить дороги, но, видимо, эти приказы порождались предполагавшимися поездками императора. Обычные дороги были настолько узки, что две повозки, как правило, не могли разъехаться: специальные предписания XIII века указывали, что пустая повозка должна была уступать путь груженой. Только так называемые "королевские дороги" во Франции достигали ширины двух повозок. Идеальной считалась дорога, по которой три лошади могли идти рядом или же, как тогда говорили, "где могла проехать невеста, не зацепив воз с покойником". Эти дороги представляли собой, вернее говоря, тропы, протоптанные через поля и луга или проложенные в лесу. Пользоваться ими можно было только в хорошую погоду — зимой и в дождливое время они становились непроезжими. В наиболее хорошем состоянии находились дороги во Франции, благодаря введению королевской властью и монастырями специальных повинностей по их строительству и поддержанию. Часть из них была вымощена уже в конце XI века.

Римские мосты через большие реки в средние века были разрушены, новые едва начинали строить. При Карле Великом через Дунай был наведен понтонный мост, которым, однако, практически не пользовались. У Майнца сохранились каменные быки построенного римлянами моста, которые были использованы при сооружении деревянного моста. В 813 году он был сожжен. Любопытны те причины поджога, которые приводят средневековые хронисты. Один из них пишет, что жители города сожгли мост в целях безопасности, чтобы воспрепятствовать переправе грабителей с другого берега; по другой версии мост подожгли перевозчики в расчете увеличить плату за перевоз. Во всяком случае, мост не восстанавливался долгие годы. Некоторое оживление в строительстве мостов приходится на XII столетие. В 1135—1146 годах был воздвигнут каменный мост через Дунай близ Регенсбурга, он состоял из шестнадцати пролетов; мост через Рейн у Базеля, выстроенный в 1225 году, был еще деревянным. Чаще строили мосты через небольшие реки, они были, как правило, деревянными и подчас настолько непрочными, что повозка не могла по ним проехать. В несколько лучшем положении было строительство каменных мостов в Северной Италии, где, видимо, сохранялись римские традиции.

Римская система упряжи оставалась крайне неразвитой: быков запрягали непосредственно за рога, а лошадям надевали ремни на шею; рассчитано, что при такой упряжке каждое животное могло тащить не более шестидесяти двух кг (в четыре раза меньше, чем в настоящее время). Такая система упряжи препятствовала использованию как тяжелого плуга, так и тяжело груженных возов. Именно на раннее средневековье приходится ряд важных усовершенствований в оснащении транспортных животных. Прежде всего распространяется железная подкова: римляне лишь в исключительных случаях подвязывали лошадям и верблюдам подковы из металла, кожи или соломы. Настоящие подковы, прибиваемые гвоздями к копытам лошадей, появились уже в северных провинциях Римского государства, но бытовым явлением они становятся, видимо, лишь к X веку. Подкова не только сберегала копыта от повреждения и сноса, но и позволяла лошади быть устойчивей и тащить (или везти) больший груз.

Шпоры — античное изобретение, но стремена появились в Западной Европе лишь к началу VIII века, по-видимому, под влиянием восточных кочевых народов. Применение стремян имело немаловажное значение для перестройки военного дела и создания тяжело вооруженной рыцарской кавалерии, но оно способствовало также и улучшению транспортных средств.

К началу IX века относится изобретение хомута и распространение дышла, которое было известно римлянам, но не получило у них достойного применения. Использование этих усовершенствований (ставшее массовым с XII века) позволило перевозить более тяжелые грузы, что, по-видимому, стимулировало начавшееся как раз в XII веке усиленное мощение дорог.

14. Дорожные работы, починка моста. С миниатюры XV в.

15. Строительство каменного моста. С миниатюры XV в.

Средневековые повозки были двухколесными или четырехколесными. Колеса имели спицы, обод колеса составлялся из нескольких частей, каждая из которых обычно соответствовала одной спице. Сверху колесо подчас сбивалось железной шиной, впрочем, в некоторых городах применение металлических шин воспрещалось, так как они портили городские мостовые. Базу телеги составляли две длинные оси, скрепленные поперечными перекладинами, к осям жестко крепились дышла, передние концы которых подвешивались к хомуту. Жесткое крепление дышла затрудняло повороты повозки. Лошади впрягались цугом, что было связано с узостью дорог; передние лошади подвязывались гибким гужом— ремнями или веревкой. Борта телеги сплетали из ивняка или сбивали из досок, а для дальних путешествий использовались крытые возки.

Не только плохие дороги и редкие мосты препятствовали развитию торговых связей или, вернее, были показателем слабости средневековых коммуникаций — социальные условия средневековья, порожденные в какой-то мере отсутствием налаженного обмена, со своей стороны препятствовали его упорядочиванию. Дело не только в том, что леса кишели разбойниками, — препоны коммуникациям носили также организованный, предписанный феодалами характер. Прежде всего многочисленные таможенные заставы не только удорожали провоз товаров, но и замедляли сообщение.

16. Способы запряжки: старинная (сверху) и новая. С миниатюр XI в. и XII в.

Особенно велико было количество таможен в Германии. На Рейне, между Базелем и Роттердамом, таможни размещались в среднем через каждые десять км, на Эльбе, между Прагой и Гамбургом, — через каждые четырнадцать км, на Дунае, между Ульмом и Пассау, — через каждые пятнадцать км. Сеньоры предписывали купцам обязательные пути для проезда на ярмарку: эти пути диктовались отнюдь не удобством или скоростью передвижения, но корыстными интересами феодалов и получателей таможенных пошлин. Обязательная дорога могла быть вдвое и втрое длиннее разумного пути, но она была закреплена обычным правом, и заменять ее лучшей и прямой строжайшим образом воспрещалось. Высокие башни феодалов, господствовавшие над округой, давали возможность следить за передвижением купеческих караванов. Сеньоры получали плату за конвой, то есть за выделение вооруженных всадников для охраны путников, впрочем, этот конвой часто сводился к взиманию конвойных денег и к выдаче грамоты о беспрепятственном проезде, которая далеко не всегда реально обеспечивала безопасность в пути (во всяком случае, от грабителей или от отрядов, направлявшихся на войну).

Феодальное право диктовало путнику, где он должен был ехать и где останавливаться — в какой харчевне, у какого кузнеца или седельника. Подчас такие остановки объявлялись обязательными, и обычай регламентировал количество припасов, какое следовало там закупать проезжающим. Особое право устанавливало, что в случае поломки телеги или падения животного вещи, высыпавшиеся на землю, становились собственностью территориального сеньора, — принцип, сохраненный нашей поговоркой: "Что с воза упало, то пропало".

Отправимся же в дорогу со средневековым путешественником, с монахом Ришером, который в 991 году проехал из Реймса в Шартр и оставил описание своих путевых приключений. Он ехал не с торговыми целями, его поездка имела, если так можно сказать, научный характер — Ришера привлекала рукопись Гиппократа, хранившаяся в Шартре. Ехал он налегке, не взяв с собой, по его собственным словам, ни денег, ни перемены одежды. Его сопровождало двое спутников. По пути Ришер остановился в монастыре Орбэ, известном своим гостеприимством. В эту пору, когда грань между корчмарем и разбойником была довольно условной, монастырский приют оказывался наиболее надежным. Особенно большую роль сыграли альпийские монастыри, обеспечивавшие движение через горные переходы, соединявшие Италию с Центральной Европой. Переночевав в Орбэ, Ришер двинулся к Мо, но на лесной дороге он и его спутники сбились с пути и сделали лишних шесть лье — ошибка, довольно обычная в тогдашних условиях. Все устали, к тому же начался дождь. Лошадь, которая везла поклажу и поначалу казалась Буцефалом, пошла не быстрее осла, а затем внезапно пала. Ехавший на ней слуга, не привыкший к трудностям странствий, был так разбит усталостью, что уснул прямо на земле. Ришер дал слуге указания, что отвечать прохожим, и оставил его выспаться, а сам в сопровождении другого спутника, шартрского рыцаря, добрался до Мо. Впрочем, проехать через мост, казалось, невозможно — такие были дыры в настиле, — но лодку не удалось разыскать, и оба путника кое-как перебрались по мосту и перевели коней; им приходилось подкладывать под ноги лошадям то доски, а то и рыцарский щит. Уже затемно путешественники добрались до церкви св. Фарона, где нашли приют ("Они приняли меня словно брата", — говорит Ришер). Затем шартрский рыцарь, взяв лошадь, отправился на розыски слуги; вместе они вернулись в город и заночевали в какой-то хижине, хотя целый день ничего не ели. Оставив слугу на попечении аббата (ибо слуга лишился лошади), Ришер двинулся в Шартр.

Таково красочное восприятие человеком конца X века трудностей на его коротком и сравнительно несложном пути. Всего две ночевки были у Ришера, и обе он провел в гостеприимных обителях, никаких экстраординарных опасностей путникам не пришлось пережить — только заблудились, потеряли коня, вымокли под дождем и с трудом перебрались через мост. Но что особенно ценно в рассказе Ришера — это свидетельство о пустынности на дорогах: нет встречных, нет лодки на реке, пустует обветшалый мост.

17. Саксонская повозка: колесо со спицами и составным ободом. С миниатюры XI в.

18. Экипаж для путешествий. С миниатюры начала XIV в.

Трудность и медлительность сухопутного сообщения делали особенно важными водные артерии. В средние века такие реки, как Дунай, Рейн, были первостепенными линиями связи, и моря позволяли перевозить товары и информацию быстрее, дешевле и надежнее, чем сухопутные дороги.

Конечно, и морские коммуникации были опасными. Как леса скрывали в себе разбойников, так моря были полны пиратами, а подчас купеческие или тем более военные суда сами становились грабителями. Портовые пошлины были высокими. Береговое право устанавливало, что выброшенные в результате кораблекрушения вещи должны принадлежать собственнику прибрежной территории (правда, итальянцы в XII веке, а ганзейцы в XIII веке ведут успешную борьбу против "берегового разбоя", как купцы называли береговое право). Погода служила серьезнейшим препятствием — в зимнее время, опасаясь сильных бурь, корабли вообще не выходили в море.

О том, что представляли собой раннесредневековые суда, мы можем судить не только по редким и неточным изображениям на миниатюрах или печатях, но и по находкам кораблей викингов, сохранившихся в болотах: они уцелели благодаря обычаю норвежцев хоронить своих вождей вместе с их боевыми судами. Хорошо сохранившиеся корабли из Гокстада и Усеберга датируются примерно IX—X веками. Это большие лодки (длиной в 21—24 м), не имеющие палубы, а лишь настил, который мог убираться. Остойчивость им придавал киль, сделанный из единого куска дерева. Построенные из дуба, эти суда были прочны, а обшивка внакрой (из отдельных досок, проконопаченных мехом) делала их легкими. Суда шли на веслах (девятнадцать пар на корабле из Гокстада), но в центре судна имелось отверстие для съемной мачты. Рулевое весло находилось не сзади, за кормой, а недалеко от кормы, по борту. Нос и корма на кораблях викингов украшались обычно деревянными фигурами животных. На таких утлых лодочках норманны смело выходили в Атлантический океан и достигали берегов Гренландии и Северной Америки. На этих кораблях викинги совершали набеги на Францию и проникали в Средиземноморье.

19. Северный корабль с рулевым веслом на борту, временным шатром и башней. С печати города Дунвиха. 1199 г.

20. Северный корабль с постоянной мачтой и зарифленным парусом. С печати города Ла Рошель XIII в.

Кораблестроители классического средневековья использовали как норманнские, так и античные традиции. Постепенно корпус судна несколько округлился, появилась палуба и постоянная мачта, начали возводить башни на носу и на корме, служившие платформами для воинов при стычках с вражескими кораблями. Такие башни становятся обязательными в XIII веке. Очень важным нововведением была замена рулевого весла рулем, навешивавшимся на ахтерштевень. Наконец, по-видимому, из Византии пришел на Запад косой парус, сменивший прямоугольное полотнище. Новая форма паруса позволяла судам лавировать и идти против ветра.

21. Кораблестроители. С миниатюры XIII в.

Если исключить загадочные плавания в Гренландию и Северную Америку, люди средневековья продвигались преимущественно вдоль берегов. Карт не было, так называемые Пейтингеровы таблицы — по сути дела, не карта, а дорожная номенклатура, списки населенных пунктов. Впервые морская карта упоминается в связи с морским походом французского короля Людовика IX (1226—1270) в 1270 году. В XIV веке моряки уже регулярно пользовались картами, вернее, указателями фарватеров. Астролябия известна уже в раннее средневековье, но она использовалась лишь для астрономических наблюдений — в навигации она нашла применение лишь много позднее, в XVI столетии. Компас пришел в Европу с Востока, видимо, через арабов. Его знали здесь уже в конце XII века, но широкое распространение он находит только в XIV веке. Маяки были унаследованы средневековьем от римской эпохи, впрочем, раннее средневековье перестраивало их, придавая маякам иные функции; так, римский маяк в Дувре был превращен в колокольню. Но развитие судоходства стимулировало и создание башен для подачи световых сигналов — в XII и особенно в XIII веке их возводят в различных портах. Однако значение средневековых маяков было довольно ограниченным, они скорее указывали местонахождение гавани, нежели путь в нее. Моряки предпочитали дождаться рассвета, чтобы входить в порт.

22. Первое изображение навесного руля за кормой. Печать города Эльбинга. 1242 г.

23. Просмолка обшивки корабля Барельеф. 1246—1248 гг. Сен-Шапель. Париж

Транспортные средства средневековой Европы были плохи, и соответственно медленной и неточной была информация. Налаженная почтовая связь Римской империи исчезла вместе с империей. Конечно, раннесредневековые государи направляли время от времени послания своим подданным или соседям, и для этой цели повсюду имелись канцелярии. И частная переписка исчезла не совсем: известно, например, что Карл Великий специальным постановлением запретил монахиням отправлять любовные письма.

Но регулярной почты не было — письма и новости доставляли послы, гонцы, а чаще случайные люди. В 960 году венецианский дож Пьетро IV Кандиано запретил всем венецианцам перевозить письма из Ломбардии, Баварии, Саксонии и других областей в Константинополь, исключение делалось только для официальных лиц, направлявшихся туда с посольством. Из постановления Пьетро IV Кандиано явствует, что обычно корреспонденция шла через частных лиц, а не через официальные каналы.

24. Применение компаса. Средиземноморский корабль. Миниатюра XIV в.

На доставку информации (даже о важнейших событиях) уходили месяцы. В июне 1189 года император Фридрих Барбаросса (1152—1190) двинулся в 3-й Крестовый поход, оставив своим преемником сына Генриха. Первое письмо сыну он написал только в Адрианополе 19 ноября, а получено Генрихом оно было лишь в марте следующего года. Известие о гибели Фридриха, утонувшего 10 июня 1190 года в горной реке Салефа в Киликии, достигло Германии лишь четыре или пять месяцев спустя.

Препятствием для развития почтовой связи была и общая неграмотность. Эйнгард, биограф Карла Великого, рассказывает, что император только в конце жизни принялся изучать искусство письма и чтения и во время бессонных ночей упорно и старательно вырисовывал буквы, — так, впрочем, и не научившись писать. А историк германского императора Генриха IV, жившего уже во второй половине XI века, с уважением отмечает, что император был настолько грамотен, что мог сам читать и понимать адресованные ему письма. Еще более удивительно то, что Вольфрам фон Эшенбах, автор средневекового эпоса "Парсиваль", был неграмотным, а Хартман фон Ауэ начинает поэму "Бедный Генрих" такими показательными словами: "Жил однажды рыцарь, который был так учен, что мог читать книги".

Римляне писали свои письма преимущественно на церах — табличках, покрытых воском (вощечках), которые соединялись по-два (диптих) или по-три (триптих). Употребление вощечек сохранилось и в средние века. Они использовались преимущественно для деловых записей, и до нашего времени сохранились оригиналы вощечек с записями французских королей. Что церы служили материалом главным образом для черновых заметок, свидетельствуют миниатюры с изображением писательницы XII века Хильдегарды Бингенской, которая представлена записывающей свои видения на восковой табличке, а неподалеку на треногом табурете сидит монах, переписывающий начисто ее заметки на лист пергамена. Автор жития св. Ансельма рассказывает, как черт, вздумав однажды подшутить над епископом, ночью разбросал его церы и высыпал из них воск, но, наставительно замечает агиограф, Диавол был посрамлен и по воле божьей воск сам собой собрался обратно в деревянные рамки цер. В XIII веке в Париже существовал цех мастеров, изготовлявших таблички для письма.

На церах помимо черновых записей писали и письма. О письмах "на воске" упоминается, в частности, в "Романе о Флоре и Бланшфлёр". Но вощечки не были единственным материалом для писем — в средние века их писали, как правило, на пергамене. И воск и пергамен были дороги, и это обстоятельство также не способствовало интенсификации корреспонденции.

25. Римский маяк в Дувре. Реконструкция

По-видимому, в XII веке писание писем становится более интенсивным. По всей Европе их писали по-латыни (первое известное письмо на немецком языке датировано 1305 годом), и наличие общего языка для богослужения и для культурного обмена содействовало сплочению если не всей Западной Европы, то, во всяком случае, ее господствующего класса. При всей своей экономической раздробленности средневековая Европа поддерживала иллюзию единства, вопреки неразвитости коммуникаций и замкнутости человека в собственном крохотном мирке.

26. Почтовая служба. Миниатюра. XII в.

27. Изготовление пергамена. Мастер специальным ножом скоблит шкуру, натянутую на раму для просушивания (в центре). С миниатюры XII в. Полировка уже готового листа пемзой (справа), формование листа (слева). С миниатюры XIII в.

28. Процесс производства рукописной книги от заточки пера и приготовления пергамена до переплетения манускрипта. Миниатюра. XII в.

Письма XII века — по преимуществу любовные и религиозные. Особенно много писали мистики, стремясь поведать миру об откровении, о видениях, которые якобы на них снисходили или им являлись. Случайно или нет, но мистика охотно пользуется эротическим языком и в образах любовных посланий представляет взаимоотношения между Христом и мечтающим слиться с ним визионером или, что чаще, визионеркой.

С XIII века распространяется деловая купеческая переписка: частное письмо из средства самовыражения (эротического или религиозного) становится орудием деловой информации.

Средневековое письмо нужно было писать в соответствии со строгими нормами. Составленный Лудольфом из Гильдесхайма (начало XIII века) письмовник устанавливает, что послание должно состоять из пяти элементов: приветствия, введения, изложения, просьбы и заключения. В соответствии с иерархизированностью средневекового мира Лудольф строго определяет характер приветствий, с которыми надлежало обращаться к людям разного общественного положения. Разделяя всех на мирян и духовенство, он выделяет внутри каждой группы три разряда лиц: высший, средний и низший. Так, высший разряд духовенства составляли епископы, средний — аббаты, низший — простые каноники и священники; к высшему разряду светских лиц Лудольф относит королей, герцогов, маркграфов, к среднему — графов и баронов, к низшему — рыцарей, горожан, купцов. И если маркграф, обращаясь к рыцарю, желал "верному своему рыцарю здоровья и всего доброго", то рыцарь в обращении к равному должен был выразить "могущественному рыцарю и другу" свое полное расположение.

29. Античный прием переписки книг. Инструмент писца: двойная чернильница для красных и черных чернил, перья, перочинный нож, циркуль, серповидный нож. С миниатюры XII в.

30. Эволюция приемов переписки книг. Миниатюра. Конец XIII в.

Письмо предполагало информацию злободневную, книга же передавала накопленные человечеством знания, служа как бы общественной, коллективной памятью. Средневековая книга — рукописная. Книгопечатание появилось только в середине XV века. По своему облику и материалу средневековая книга резко отличается от античной: в древности книга представляла собой папирусный свиток, в средние века преобладающей формой рукописи становится пергаменный кодекс. Падение античного общества сопровождается изменением формы "общественной памяти". Производство и употребление папируса исчезло не сразу после падения Римской империи — папирус продолжали некоторое время привозить из арабского Египта, а не позднее X века его производство было налажено в Сицилии. Однако в раннее средневековье папирус применялся главным образом для изготовления документов, а не книг: канцелярия франкских королей пользовалась папирусом вплоть до второй половины VII века, а папская курия еще на протяжении XI столетия. С VIII века в областях к северу от Альп пергамен вытесняет папирус как в книжном деле, так и в канцеляриях, и вплоть до XIII века остается господствующим и Европе материалом для письма. Только со второй половины XIII века входит в обиход бумага, да и то преимущественно в Южной Европе (христианская Испания, Италия, Южная Франция).

Пергамен приготовляли из козьей, бараньей и свиной кожи, а с IX века также из телячьей. Пергамен из телячьей кожи преобладал в северных областях. Производство пергамена складывалось из следующих стадий: промывание шкуры, золенье, просушка, втирание мела (он должен был впитать жир), шелушение с помощью острого ножа и выглаживание пемзой. Северный и южный пергамены отличались обработкой кожи. На юге тщательной отделке подвергалась лишь внутренняя, так называемая мясная сторона шкуры, на лицевой или волосяной оставались следы щетины. Поэтому если во французских и немецких мастерских удавалось изготовить писчий материал, у которого волосяная сторона не уступала мясной ни белизной, ни гладкостью, то итальянский и испанский пергамены были на волосяной стороне не белыми, а серо-желтыми. По сравнению с папирусом пергамен обладал немалыми преимуществами: он был прочнее и долговечнее, поддавался фальцеванию, то есть мог быть согнут, не давая перелома на сгибе; будучи непрозрачным, мог быть использован с обеих сторон, тогда как на папирусе заполняли обычно только одну сторону листа. Но зато пергамен был очень дорог, что объясняется и дороговизной сырья и сложностью производства. Первоначально пергамен изготовляли в монастырях на собственную потребу переписывающих книги монахов. С XII века возникает пергаменное производство в городах. С переходом от папирусного свитка к пергаменному кодексу совпадает (во всяком случае, хронологически) и изменение приемов работы писца. В древности переписчики книг не пользовались столами, они писали, положив папирус на колени, а чтобы им было удобнее, ставили под ноги скамеечку. Не позднее V века появляются первые изображения каллиграфов, сидящих за столом, в VIII—IX веках такие изображения становятся нормой, хотя и позднее еще писцов подчас представляли работающими по-старому, держа рукопись на коленях. Изменение приемов работы писца, по-видимому, связано с тем, что в древности книгу обычно переписывали под диктовку. Наоборот, средневековый книжник работал, как правило, в одиночестве, и потому остро нуждался в столе, на котором он мог бы разместить и чистый пергамен и оригинал. Таким образом, в самом процессе изготовления античной книги была заключена известная публичность, а в средние века одинокое переписывание книг в монастырской келье расценивается как весьма благочестивое занятие. И соответственно изменяется и манера чтения книг: в древности книгу читали только вслух, даже в библиотеке, обычно в кругу друзей или учеников, — средневековье же создает индивидуализированную манеру чтения про себя, хотя и теперь книгу нередко читали вслух во время богослужения, в монастырских трапезных, при дворах.

Средневековый писец не получал готовых листов "кожаной бумаги", ему приходилось самому из обработанных шкур выкраивать по линейке листы необходимого размера. Для этой цели служил ему кривой нож с длинным лезвием. Затем писец должен был залатать пергамен там, где на нем остались отверстия (от ножек) и подклеить порвавшиеся места. Писец очень часто изображается с маленьким ножом в руках. Этот нож — его необходимейший инструмент: он нужен, чтобы отточить затупившееся перо (отсюда наше: "перочинный ножик") и чтобы соскрести ошибочно написанное, ножом подравнивали поверхность пергамена, если она оказывалась недостаточно ровной, гладкой.

Писали в средние века по линейкам, которые намечали пункторием (циркулем) и проводили острой палочкой, от которой оставался бесцветный след. Только с середины XI века иногда применяют цветные линейки (след от свинцовой пластинки), а с XIII века линейки подчас проводят чернилами. Листы сгибались пополам и складывались в тетради, состоявшие обычно из четырех сложенных листов, что получило название кватернион (от латинского quattuor — четыре). Впрочем, в дальнейшем так обозначалась всякая тетрадь, независимо от числа листов в ней. Тетради в рукописи нумеровались, но обычай нумеровать листы или страницы появляется на Западе сравнительно поздно, не ранее XIII века, да и тогда он остается спорадичным. Только после 1300 года писцы, библиотекари и книговладельцы стали последовательно ставить номера листов.

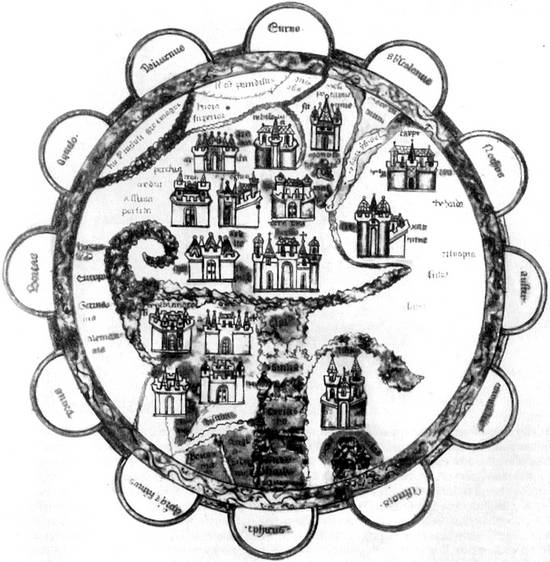

31. Карта мира. Миниатюра. XIII в.

32. Деталь карты мира, изображающая течение Нила, Красное море и обитающих на их берегах экзотических людей и зверей. Миниатюра. XIII в.

Писали чернилами, которые отличались от античных. Античные чернила легко смывались губкой, тогда как средневековые, изготовленные из сока дубовых орешков, отличались большой прочностью. Их нельзя было смыть, а лишь соскоблить ножом или пемзой или вывести специальной смесью. Так как пергамен был дорог, в средние века нередко счищали текст и записывали книгу заново. Так создавались книги палимпсесты, где поверх стертого написано нечто совершенно новое. Обыкновение стирать тексты было весьма распространенным, и некоторые монахи в раннее средневековье славились этим искусством. Рассказывают, что франкский король Хильперик (561—584) изобрел четыре новые буквы и в связи с этим распорядился, чтобы старые книги были вытерты и переписаны по новой орфографии. Иногда употребляли цветные чернила, прежде всего красные, ими вписывались вводные или заключительные слова главы. Для инициалов применялись краски. В XII веке предпочитали красную, зеленую и голубую. Чернила хранились в чернильницах, которыми обыкновенно служил рог, вставлявшийся в отверстие доски стола. Бывали, впрочем, и металлические чернильницы.

33. Части света: Европа (слева), Африка, Азия (вверху): фигуры представляют Адама и Еву в Эдеме. Миниатюра. XII в.

В древности писали тростниковым пером — каламом — и этот обычай сохранился в арабском мире и в Византии. Возможно, уже в V веке входит в употребление птичье перо. В западной иконографии оно появляется в VIII—IX веках, а с XII века калам исчезает из изображений. По всей видимости, камышовое перо было заменено птичьим уже в XI веке, во всяком случае, западные письменные источники XII столетия знают только гусиные, лебединые или же павлиньи перья. Калам, по-видимому, соответствовал папирусу и вышел из употребления вслед за ним, наоборот, гусиное перо лучше отвечало такому писчему материалу, как пергамен. Оно приспособлено для разных видов заточки, более эластично и открывает возможность для применения самых разнообразных шрифтов. К тому же гусиное перо, подобно пергамену, могло изготовляться на месте, тогда как папирус и тростник приходилось привозить издалека.

Уже после того, как текст был написан, книгу переплетали, не давая пергамену коробиться. С XIII века появляются застежки или кожаные завязки, стягивавшие доски переплета. Доски иногда укрепляли и украшали металлическими пластинками по углам и посередине. Иногда на таких пластинках гравировали изображения и символы. Дорогая и нарядная книга была редкостью в быту. Книги хранились обычно в больших монастырях, имевших иногда собственные скриптории — мастерские писцов, или во дворцах королей. Для подавляющего большинства населения, неграмотного и нищего, книга оставалась недоступной роскошью, ее видели во время богослужения или при торжественных церемониях, и к ней испытывали благочестивое почтение или суеверный страх. На книге (на евангелиях) приносили клятву. Только развитие университетов позволило книге выйти за церковно-монастырские рамки и стать предметом если и не частного, то общественного городского быта. По-видимому, с XIII века люди стали читать больше и именно на это столетие приходится появление в Европе очков. Античность (вопреки утверждениям некоторых ученых) не знала шлифованных линз для улучшения зрения; возможно, что они были открыты в средневековом Китае или в Индии. В Европе их впервые упоминает одна итальянская хроника, сообщающая, под 1299 годом, о незадолго до того имевшем место изобретении очков. С начала XIV века о них говорят как медики, так и непрофессионалы, в том числе и Петрарка. По-видимому, берил (отсюда немецкое Brille — очки) и горный хрусталь стали шлифоваться для использования их в реликвариях — специальных ларцах, хранилищах мощей и иных священных предметов, чтобы сквозь эти камни лучше было видно содержимое; это свойство камней (и стекла) использовали затем для устройства очков.

Нечеткость и медленность информации, труднодоступность книг — все это сужало границы ойкумены, населенного мира. Для француза и англичанина XII века не только Багдад, но и Константинополь рисовались сказочными городами, а Индия и Африка были почти мифическими странами. О космосе, о далеких пределах Земли представление складывалось не в результате наблюдений, а по книгам и устным преданиям, в строгом соответствии с общезначимыми нормами, продиктованными церковью и охраняемыми государством.

Общим местом космографических представлений средневековья было учение о Земле как о центре вселенной. Она мыслилась, согласно книге "Образ мира" монаха Госсуина (XIII в.), шаром, который со всех сторон окружен небом, словно скорлупой, облегающей яйцо. Небо наполнено "духовным воздухом" — эфиром, свободно пропускающим свет. Ангелы легко пересекают эфир, но для смертных он гибелен, как гибельна суша для рыб. Небо состоит из сложной системы сфер, об этом говорил еще Аристотель. О числе сфер велись нескончаемые споры: одни насчитывали всего три, другие свыше пятидесяти. Только с начала XIII века постепенно внедряется концепция Птолемея, дававшая более близкое к действительности объяснение движения планет на небе.

Мир в целом рисовался воображению средневекового человека состоящим из четырех элементов: огня, воздуха, воды и земли. Они существуют раздельно, как белок и желток в яйце. Земля — самый тяжелый из элементов, и потому она расположена в центре вселенной.

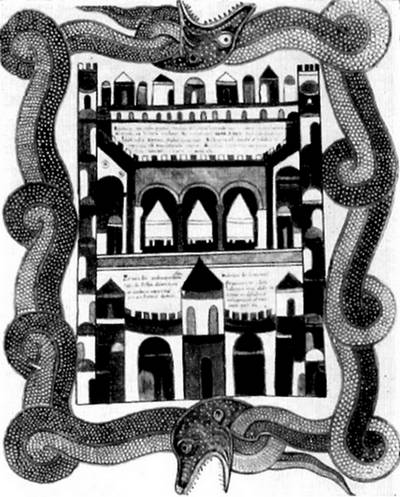

Центром ("пупом") земли считался Иерусалим. К востоку от него (средневековые карты помещали восток наверху, где теперь расположен север) находилась высокая гора. С нее брали начало четыре великие реки: Тигр, Евфрат, Фисон и Геон, обтекавшие сад Эдемский — земной рай. При этом Фисон идентифицировали с Гангом (иногда с Индом), а Геон — с Нилом. Французский историк конца XIII — начала XIV века Жуанвиль, описавший поход Людовика IX в Египет, рассказывает, что жители этой страны опускают на ночь сети в Нил и утром вылавливают алоэ и корицу, имбирь и ревень. Говорят, что эти пряности происходят из Эдема — с райских деревьев они падают в реку и Нил уносит их прочь, словно сухие бревна. Неоднократно, продолжает Жуанвиль, подданные султана пытались подняться к истокам Нила, но всякий раз их останавливали непреодолимые препятствия.

34. Изображение Вавилона в средневековой картографии. Миниатюра. XI в.

35. Сказочное изображение льва. Миниатюра. XII в.

36. Астроном и его помощники. Миниатюра. XIII в.

Индийский океан рисовался замкнутым морем, и его острова фантазия людей наполняла золотом, пряностями, благовонными деревьями, населяла диковинными существами. Даже венецианец Марко Поло (1254—1324), оставивший описание своих путешествий по Китаю и Северной Индии, говорил о людях с хвостами, толстыми, как у собак. Легенды же помещали на краю ойкумены кинокефалов — людей с песьими головами, и других людей — совсем без головы, с глазами, посаженными посредине груди. Окраины ойкумены — не только земли богатств и чудес, но и страны, свободные от социальных и моральных ограничений (так старательно насаждавшихся церковью и государством): от половых табу, от сословных рангов, от постов и голодовок. Легенды повествовали о каннибализме и нудизме (травмировавшем средневековое общество с его страхом перед обнаженным телом), о полигамии и сексуальной свободе аборигенов окраинных земель.

37. Лестница спасения. Настенная роспись. Начало XIII в. Церковь в Чалдоне. Англия

38. Диавол, пожирающий человека. Скульптура. XII в. Церковь св. Петра. Вена

Животный мир на окраинах ойкумены также представал в сказочных образах. По свидетельству Госсуина, тигр — это синее или многоцветное животное, от которого можно спастись, если бросить ему зеркало: он принимает отражение за детеныша и останавливается, чтобы приласкать его. Дыхание пантеры так сладко, что оно завлекает всех остальных животных. Другие звери и вовсе порождение мифологии: среди них единорог и феникс или какое-то странное чудовище, соединяющее в себе коня, слона и вепря и наделенное подвижными рогами.

Ойкумена разделялась средневековой географией на три части: Европу, Азию и Африку, причем это географическое деление усугублялось делением религиозным. Европа мыслилась христианским материком, Азия и Африка — средоточием язычества, магометанства (ислама), неверия и нечестия. Средневековое пространство было иерархизировано, и эта иерархия "пространственных уровней" окрашивалась этической оценкой. Пространство могло быть "дурным" или "благим". Рай и Иерусалим имели иную оценку на средневековой пространственной шкале, нежели степи, населенные кочевниками, или леса, полные волков и вурдалаков. Иерархия космоса соответствует иерархии божьих тварей и в сознании средневекового человека прочно связана с социально-политической иерархией сеньориально-вассальных отношений. Все пространственные отношения перестраиваются по вертикали, и "лестница Иакова", ведущая от земли к небу, становится одним из важнейших символов человеческого существования.

Иерархия пространства воплотилась в противопоставлении неба (рая) и подземелья (ада). В "Божественной комедии" Данте размещает круги ада на разных пространственных уровнях; движение к Сатане — это спуск вниз, в то время как "лестница Иакова" ведет вверх. Но владетели "нижнего пространства" не отделены от земного (человеческого) мира — они проникают в него, непрерывно в него вторгаются, воздействуют на его грешных обитателей, стараясь свернуть их с прямого пути (вверх) и направить по своей стезе (вниз). Сатана, или Диавол, не играл большой роли в представлениях раннего средневековья. По словам французского историка Ж. Ле Гоффа, он явился "порождением феодального общества" — во всяком случае, этот мифологический образ (родившийся, разумеется, много раньше, но широко распространившийся с XI века) хорошо вошел в систему феодальных понятий. Он стал символом предателя, неверного вассала и поэтому началом и родоначальником всякого зла. Самый цвет Диавол а и его воинства — черный — превращается в символ губящего и гибельного.

39. Царство Диавола. Миниатюра. XV в.

Цезарий Гейстербахский, монах, живший на рубеже XII и XIII веков, повсюду видит козни Диавола. Однажды, сообщает он, Диавол схватил какого-то рыцаря за ноги и поволок его по мостовой, которая вся покрылась кровью. Другого рыцаря Диавол потащил к себе через крышу дома, так что у несчастного выдавились внутренности. Диавол отравляет людей, насылает на них болезни. А вместе с тем Диавол и его воинство, черти и чертенята, смущают благочестивых, мешают творить молитву, задувают свечи, влезают на спину во время богослужения. Они принимают образ свиней, змей, псов, кошек, обезьян и незаметно влекут людей к соблазнам. Они прикидываются добрыми и даже творят чудеса — ведь в средневековом сознании волшебство причудливо переплетается с чудотворством. Вот почему люди должны быть постоянно начеку: их подстерегают опасности страшнее врагов и грабителей, опасности, от которых не спасут ни замки, не мечи.

Не слишком полагаясь на собственное благочестие, ни на милосердие божье, человек средневековья отдавал себя в руки магии, предназначенной защитить его от реальных и сверхъестественных опасностей. Средневековое сознание разработало целую систему магических средств, обороняющих от враждебной силы. В центре этой оборонительной магии был поставлен крест — знак мученической кончины Христа, наделенный чудодейственной способностью отгонять нечистых духов. Крест — важнейший символ христианства; его водружали на церквах, наперсный крест носили князья церкви, крест выносили во время литургии, знак креста ставили в начале делового документа, знаком креста осеняли пищу. Магическую силу приписывали и мощам святых. Церкви гордились священными останками христианских мучеников и героев, но наблюдательные люди уже в средние века (среди них был и Гвиберт Ножанский, писатель начала XII века) заметили, что у иных святых набралось куда больше ребер, ног и рук, чем это полагалось бы человеку. В начале XIII века едва не разразился грандиозный скандал. Дело в том, что французский монастырь Сен-Дени гордился тем, что обладает обезглавленными останками своего патрона Дионисия Ареопагита, ученика самого апостола Павла. Сомнения в справедливости утверждений монахов возникли уже давно, и Абеляр, выдающийся французский философ XII века, напрасно просил, чтобы ему показали эту реликвию. Каково же было смущение, когда после 4-го Крестового похода (1199—1204) в Греции обнаружили гробницу Дионисия! Папа Иннокентий III, впрочем, не желая портить отношения ни с могущественным монастырем, ни с королем — его покровителем, — уклончиво объявил, что одно из двух тел наверняка принадлежало святому.

Убежденность в магической силе всевозможных талисманов, подчас очень далеких от христианского благочестия, — талисманов, обеспечивавших здоровье или безопасность в пути, — также была весьма распространена.

40. Клирик, отрезающий руку умершего святого как реликвию. Миниатюра. XII в.

41. Реликварий св. Франциска. Лувр

42. Реликварий Карла Великого.1170 г. Лувр

Иерархизированное пространство четко разделялось на земли "свои" и "чужие". Религиозная, племенная, языковая принадлежность дробила мир на мирки, отделенные барьерами, подчас более неприступными, нежели лесные массивы. Греки, носившие бороду, любившие и умевшие писать, говорившие на своем языке и к тому же схизматики (сторонники отколовшейся от папства церкви), по-иному представлявшие себе божество, вызывали брезгливое презрение. Мусульмане — это племя неверных, а их пророку Мухаммеду отводилось видное место в иерархии врагов Христа. "Он подготовил Антихриста, как Моисей подготовил Христа", — писал в конце XII века Иоахим Флорский, один из наиболее смелых мыслителей своего времени, в данном случае отдававший дань самым обыденным предрассудкам. Враждебным было отношение и к евреям — народу Ветхого завета, не пожелавшему принять проповеди Христа, и долгое время к славянам, сохранявшим языческие обычаи. Но и внутри католического мира этническая вражда не исчезала: англичане и французы, французы и провансальцы, немцы и итальянцы осыпали друг друга насмешками, издевались над чужими обычаями, смысла которых не могли и не хотели понять. Средневековое пространство распадалось "по горизонтали" на множество враждовавших миров.

С иерархизацией космоса тесно переплетается и его символическое восприятие в сознании человека средневековья. За предметами зримого мира скрываются их вечные прообразы, именно поэтому-то, полагает Гуго Викторинец, французский богослов первой половины XII века, рассмотрение вещей не наносит вреда благочестию: эти вещи подобны жилам, по которым незримая красота притекает к нам, обнаруживая себя. Природа раскрывается перед Гуго аллегорически: небо — это незримое, земля — зримый мир, солнце — Христос и т. д. В гимнах о канонических часах Абеляр также трактует явления природы как символы божественных феноменов: первый час — занимается заря, и за утренней звездой поднимается солнце, зарю же нужно понимать как свет веры; к третьему часу солнечное тепло согревает землю — ведь тепло следует за светом, как любовь за верой, в шестом часу солнце стоит в зените и мир пронизан теплом — это совершенное блаженство, порожденное лицезрением господа.

Пейзаж как таковой мало интересовал человека средневековья: красота леса, гор, моря не вызывала его восторгов —они были слишком пугающими, слишком непонятными. В средневековой живописи природа — не более чем фон для человеческих фигур, не более чем серия условных и стереотипных образов. И вместе с тем художественное чутье писателей XI века и последующих столетий позволяло им увидеть в окружающем их мире не только совокупность опасных сил или систему аллегорий, но и присущую ему красоту — красоту природы. Поначалу это ощущение отливается в серию стереотипов, частично восходящих к античной древности, и все-таки в литературу начинает проникать восхваление окружающего ландшафта, эстетическое восхищение жизнью природы. Особенный восторг порождает весна, "она приносит цветы и зелень, освобождает птиц из зимнего узилища, леса наполняются тысячью голосов — звуки превосходят орган, запахи слаще бальзама", — так пишет Нигелл Вирекер (ок.1130—1200), английский поэт и хронист. В отличие от весны лето с его палящим зноем и зима с морозами, от которых трудно укрыться, пугают. Летом воздух пахнет огнем, засохшая грязь покрывает почву, пруды пересыхают и вода в них портится, а над болотами стоит черный туман. Гюнтеру Лигурину (ум. ок. 1220), немецкому поэту и хронисту, в жарком дыхании лета чудится болезнетворность, приближение чумы.

Картина бури, когда вихрь вспучивает морскую гладь и ветер наполняет парус, постоянно привлекает средневекового художника, и это естественно, ибо буря, как жара, как мороз, грозит гибелью. Но и идеальный ландшафт, напоминающий о райских кущах, приковывает внимание. Впрочем, эти образы — скорее абстракции, чем художественно переосмысленная действительность. Однако писатели XII века подчас умеют заметить и обрисовать конкретные ландшафты. Готфрид из Витербо (1120—1191) описывает район Нимвегена — реку, которую редко можно перейти вброд, скалистые берега, украшенный колоннами дворец. Города с их теснящимися домами, мосты, словно пояс связывающие обе части поселения, холмы, покрытые виноградниками, — все это человек начинает теперь замечать.

Описание ландшафта проникает из художественной литературы в переписку XII—XIII веков, чего практически не знала предшествующая эпоха. Но настоящее "овладение пространством", как и "овладение временем", приходится уже на эпоху подъема городов и связано с ростом хозяйственной активности горожан. Противостоящее основным сословиям феодального мира и обладающее особыми экономическими интересами, бюргерство стремилось выйти за узкие рамки привычного мира. XIV век — век "купеческого времени" — был вместе с тем и веком купеческого предпринимательства. И товары и информация стали двигаться быстрее, чем раньше, и приток их сделался более обильным.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ