Глава 2. У себя дома

Окруженный огромным миром, полным реальных и воображаемых опасностей, человек средневековья стремился уйти от этих опасностей, замкнувшись в собственном доме. Публичность античного быта — эпохи, когда основную часть своего времени гражданин (во всяком случае, мужчина) проводил на улице и когда соответственно этому благоустройство улицы занимало центральное место в проблемах градостроительства, — эта публичность отошла в прошлое вместе с просторными городскими площадями, открытыми театрами и местами заседаний совета, портиками и аллеями, где, прогуливаясь, философы наставляли учеников. В средние века быт организуется вокруг дома, и хотя, конечно, дома были весьма различными и хижина крестьянина, крытая грязной соломой, ничем не напоминала баронский замок, в одном отношении все дома были тождественными — они должны были скрыть, запрятать, защитить их собственника от воздействия внешних (и уже поэтому враждебных) сил. Отсюда проистекала характерная для средневековья особая правовая защита дома ("домовый мир"): одно и то же правонарушение, совершенное на чужом поле или в чужом доме, каралось по разной шкале. Неприкосновенность жилища была принципом средневекового права, хотя, разумеется, принцип этот неоднократно нарушался в ходе войн и в политических схватках, как, впрочем, не раз нарушался в античности принцип храмового убежища.

Римское жилище было в каком-то смысле "открытым домом". Оно было открыто вверх, к небу, ибо имплювий в центре здания давал свободный доступ воздуху и дождевой влаге. Его атрий был имитацией внешнего пространства — с садом, с журчащей водой фонтана. Вместе с тем римское жилище, в принципе одноэтажное, состояло из четкой системы прямоугольных помещений с определенным назначением каждого. Цель же средневекового дома — отгородиться от окружающего мира, а не открыться, сохранить тепло, а не впустить внутрь себя дождь. Средневековое жилище окружено забором или глухой стеной, и если колодец был вырыт на границе двух усадеб и использовался обоими владельцами-соседями, вертикальная перегородка над ним позволяла каждому черпать свою воду так, чтобы соседи не могли наблюдать, ибо — по выражению Э. Фараля — "быть увиденным означало потерять свободу". Поэтому при сооружении окон заботились прежде всего о том, как бы избежать любопытных взоров. Двери были окованы железом, окна закрывались плотными ставнями. Если дом использовался так же, как лавка, эти ставни раздвигались на шарнирах: нижняя половина опускалась и служила прилавком, верхняя, напротив, поднималась и выполняла роль навеса. Если окно было открытым, значит, лавка работала. "Продавать при открытых окнах" — так говорили о купце, который занимался своим делом на законном основании.

Бревенчатые перекрытия и черепичная или соломенная крыша отделяли средневековый дом от неба. Дом тянулся вверх и состоял из нескольких этажей. Высокие (до 10—12 м) и прочные (в Англии особенно ценился дуб) столбы составляли основу здания, к ним крепились балки, поддерживавшие полы верхнего этажа. Двускатная крыша подчеркивала вертикальную ориентировку такого дома. Характерная для средневекового жилища устремленность вверх объяснялась не только ограниченностью пространства в средневековом городе, но до какой-то степени, видимо, и "вертикальной ориентацией" средневекового сознания. Недаром многоярусной была и сельская усадьба. Дом тянулся вверх и при этом терял строгую четкость римского плана: комнаты и комнатки лепились в беспорядке, эркеры образовывали выступы, нависая над улицей, у лестницы возникали каморки, под крышей — чуланы.

Тип и материал жилища был разнообразным и зависел как от местных традиций, так и от социального и имущественного состояния владельца. Большая часть жилищ крестьян и ремесленников вплоть до конца средних веков воздвигалась из ивняка, покрытого обмазкой, из бревен или плохо отесанного камня, кое-где встречались и полуземлянки, крытые соломой.

Во Франции к югу от Луары зажиточный крестьянский дом представлял собой сооружение из больших гранитных блоков с узкими оконными проемами, оставленными в кладке. Цокольный этаж использовался как погреб и помещение для живности. К двери жилой части вела каменная лестница высотой в один-два метра. Двускатная кровля покрывалась сланцем или каменными плитами, в других местах — черепицей.

К северу от Луары, а также в Германии и Англии дома были первоначально бревенчатыми, а с XI века их заменяют жилища на каменном цоколе, над которым возвышались два-три этажа. Деревянные каркасы этажей заполняли глиной с рубленой соломой, камнем. Но еще и в XII веке дерево продолжают широко применять даже в строительстве храмов, а при возведении оборонительных сооружений — и в XIII веке.

Городские дома в XII веке, как правило, не отличались от сельских, однако именно в городах каменное строительство распространяется с большей интенсивностью. Сперва это относилось к усадьбам таких ремесленников, где имелись горны и печи, — пекарей, кузнецов и т. п. Затем в Германии в XIII веке зажиточные бюргеры начинают строить из камня и прежде всего особое однокомнатное высокое сооружение (так называемое Kemenate), где хранились на случай пожара наиболее ценные вещи.

Основным типом отопления в средневековом доме был открытый очаг, расположенный поодаль от стен, с устроенным над ним вытяжным козырьком. Пол очага был выложен камнем и обмазан глиной. В холодной Англии цокольный этаж покрывался каменным сводом, а не деревянными стропилами для предотвращения пожарной опасности от разводимого в комнате открытого огня. Дрова сжигались на небольших решетках, как это видно на скульптурных изображениях в Реймском соборе.

Оконные проемы часто оставались открытыми, особенно на юге, где сохранялись римские традиции. Стекла были редкостью и применялись главным образом в церквах. Окна в частных домах затягивались пергаменом или промасленной тканью, чтобы защитить жилище от мороза и ветра, а кроме того, нередко зарешечивались и закрывались ставнями. Летом в таком доме было более или менее светло, но зимой света не хватало. Свет давал очаг, куда подбрасывали в случае необходимости пучок соломы. Пользовались (в более состоятельных домах) и масляными лампами из глины, стекла и металла, которые подвешивали на стенах. От таких светильников на все вещи садилась сажа и стоял смрад. Поэтому те, кто мог это себе позволить, предпочитали свечи, которые делали из сала специальные мастера-свечники. Восковые свечи, в отличие от сальных, были дороги, ими могли пользоваться только феодалы и церковь.

Снабжение водой было не менее примитивным: иногда во дворе вырывали колодец, на юге (в Италии) нередко собирали дождевую влагу в специальные цистерны, размещавшиеся на чердаках. Чаще приходилось ходить за водой к городским фонтанам.

Канализация составляла серьезную проблему средневекового жилища. Отхожие места были далеко не в каждом доме. Грязную воду и твердые отбросы выливали обычно в специальные ямы для нечистот, которые опорожнялись время от времени. Предписания городских властей строжайше запрещали выливать нечистоты на улицу, но трудно представить, что подобные запреты соблюдались достаточно строго.

Баня — столь характерное явление греко-римского мира — стала в средние века редкостью. Общественными банями (типа римских терм) западное средневековье практически не пользовалось, во всяком случае, до XIII века, да им и не было места в условиях, когда общественная жизнь резко сократилась. Не было бань и в частных жилищах, пожалуй, только в некоторых монастырях строились помещения для мытья: так, в Клюнийском аббатстве в XI веке существовала дюжина деревянных клетушек, служивших умывальнями. Но в XIII веке баня становится модой. В Париже в 1292 году было по меньшей мере двадцать шесть общественных бань, да и в частных домах охотно купались в лоханях, особенно после еды. В парижских общественных банях были устроены парильни, тут же можно было побриться и помыть голову. Немецкий поэт Николай де Бибера оставил описание эрфуртских бань XIII века. Его внимание особенно привлекла юная красотка, которая делала массаж "своими нежными руками". Цирюльник брил там с таким искусством, что "ни одна капля пота не проступала на лице" клиента. Если человек устал после купания, его ждала удобная постель, а тем временем женщина "с лицом девственницы" делала клиенту прическу. При этом ни малейшего выражения недовольства — и за все это брали только один денарий! Впрочем, трудно сказать, где в этом описании истина переходит в иронию, так как из других сведений мы узнаем, что средневековые бани, где подчас мужчины мылись вместе с женщинами, оставляли многого желать и по части нравственности, и по части гигиены.

Специальных кухонь рядовое частное жилище средневековья не знает. Как правило, ею служила комната, в которой размещался очаг, она же была столовой. Только в замках и в монастырях приготовление пищи было вынесено в особое помещение. Монастырские кухни представляли собой сооружения, покрытые своеобразным сводом пирамидальной формы, обеспечивавшим лучшую тягу.

Над очагом находился чугунок, подвешенный на специальном крюке. Рядом, на стойке, размещалась вся кухонная утварь: кочерга и щипцы для огня, шумовка и сито, большая вилка с двумя зубцами, решетка и шампуры для приготовления жаркого, зернотерка и мельнички для пряностей. На полу в треножниках покоились горшки, на этих же треножниках их ставили и на огонь (в средние века мясо чаще приготовляли в горшках и на решетках, нежели в бронзовых котлах, как это было раньше). Здесь же над очагом подвешивали мясо — сушить и коптить. Готовили на открытом огне и в золе — кухонные печи появляются только в XV веке. В кухне-столовой, обычно возле стены, находился стол, уставленный всевозможной кухонной утварью. Другой стол прямоугольной формы, служил обеденным, возле него стояла скамья или табуреты, здесь же находился и буфет с посудой.

В средние века не хватало металла, а керамическое производство не получило большого распространения в Западной Европе. Соответственно в домашней утвари возрастает значение изделий из дерева. Античные глиняные пифосы (большие сосуды для хранения зерна и жидкостей) уступают место деревянным бочкам — профессия бочара получает огромное распространение. Из дерева изготовляли тарелки, ложки, всевозможные столовые приборы. В крестьянском быту даже в начале XIV века деревянная и отчасти оловянная посуда преобладала над глиняной. Еще более редкой была стеклянная посуда, хотя кое-где в Европе (в частности, в Рейнской области) прочно сохранялись традиции римского стеклоделия, с той только разницей, что мастерские были перенесены из городских центров в глубь леса. Фарфора средневековая Европа еще не знала и в богатых домах пили из кубков — хрустальных, золотых и серебряных. Массовое изготовление стеклянной посуды и предметов домашнего обихода (стаканов, флаконов, ламп из прозрачного и цветного стекла), начинается лишь в XIII—XIV веках.

Как и каркас жилого дома, средневековая мебель, сделанная обычно из дуба и ореха, была тяжелой и громоздкой. Плотные стойки и толстые доски соединялись простыми пазами и скреплялись гвоздями. Она казалась еще массивней оттого, что снаружи часто была обита железом. Обычно столом служила длинная и прочная доска, лежавшая на козлах. Сидели преимущественно на скамьях или табуретах простейшей конструкции: ножки тех и других плотно вгонялись в "тело" доски-сиденья и закреплялись клиньями. Утварь размещалась на кухонных столах или полках, а невысокие шкафы-поставцы употреблялись под припасы. Для одежды и белья служили лари (сундуки), а верхние вещи домочадцы, сняв с себя, развешивали на оленьих рогах.

Штаны и рубаху снимали уже лежа в постели и закладывали под подушку. Массивность и грубость средневековой мебели, редко переставляемой с места на место, камуфлировалась мягкими тканями: столы покрывались скатертями, скамьи — подушками. Там, где дерево не закрывали (двери, стенные панели), его раскрашивали. Мебели было немного даже в зажиточном доме, и изготовлял ее обычно тот же мастер-плотник, который и возводил дом и производил отделочные работы. Его орудием служили молоток и топор с длинной рукоятью, пила и тесло, молоток и бурав. Рубанки не засвидетельствованы ранее XIII века.

Постепенно (прежде всего, по-видимому, в Италии) от плотничного дела стало отделяться столярное. Мастера начали производить мебель с выдвижными ящиками (в Италии она известна с VIII века) и искусно обрабатывать наружную поверхность шкафов и ларей. Фанеровка позволила использовать более дешевые и более легкие сорта дерева, которые снаружи покрывались тонкими досками лучших пород. На юге Европы фанеровка была известна уже в римский период, севернее, за Альпы, она проникает к XIII веку. Цех столяров производил также резьбу по дереву, получившую широкое распространение уже позднее, в XV— XVI веках.

Токарный станок был известен в средние века, и мы встречаем в рукописях время от времени изображение выточенных деталей мебели, преимущественно ножек для кроватей, стульев, столов и табуретов.

Помимо деревянной мебели в употреблении были изделия из ивняка: плетеные колыбели и корзины наряду с клетками и ульями из того же материала были известны повсеместно, использовались в быту.

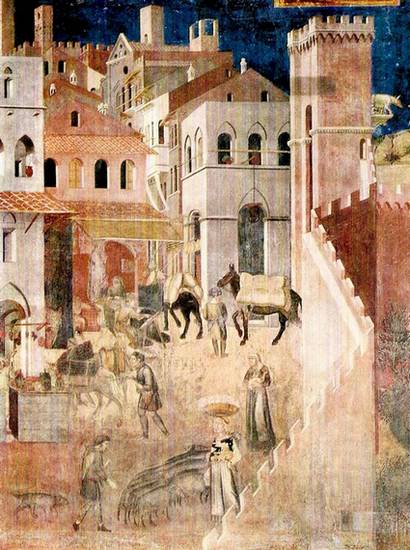

43. Тип городского дома к югу от Луары и за Альпами. Фреска. Начало XIV в. Сиена

Конечно, внутреннее устройство, как и убранство дома, зависело от имущественного и юридического статуса его владельца. Но что существенно в средневековом доме — это исчезновение характерной для античности обособленной женской половины (гинекея); в средние века семья сплачивается, внешне объединенная общим очагом и общей спальней. В спальне богатого дома стояла огромная кровать, шириной до четырех метров, размещавшаяся на возвышении, куда вели одна-две ступени; сверху ее закрывал балдахин, опиравшийся на колонки. На кровати был постлен тюфяк, набитый соломой и сеном, поверх него клали матрас из шерсти и хлопчатой бумаги. Белье в богатом доме было из белого полотна, люди победнее довольствовались цветным. Богатые горожане накрывались суконными одеялами, отделанными мехом, под которые подкладывали еще перину, соответствовавшую размерам кровати и набитую ватой и пухом. Из ваты и пуха делались также подушки. Огромные размеры кровати были не только вещественным выражением материального благополучия, но служили и целям гостеприимства: приятного гостя хозяева могли положить вместе с собой в одну постель.

44. Хижина-мазанка. С миниатюры 1083 г.

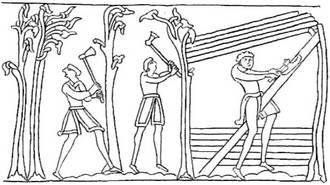

45. Возведение дома. С миниатюры XII в.

46. Обшивка кровли бревенчатого дома. С миниатюры XII в.

47. Строительная техника. Миниатюра. 1240 г.

48. Тип городского дома к северу от Альп. Лавка аптекаря. Миниатюра. Начало XIV в.

В домах победнее, особенно в деревенских, спальня не отделялась от столовой-кухни. Такой дом состоял обычно из одного жилого помещения с одной печью-очагом, служившим и для приготовления пищи и для отопления. К этому помещению примыкали службы: сарай, стойло для скота, закрома, а в нем самом громоздились стол, кровать родителей, детская колыбель, лохань, где купали детей, мешки с зерном, инструменты.

Специфической особенностью английской сельской усадьбы было раздельное сооружение жилого корпуса и холла: первый был предназначен для интимной жизни, второй — для своего рода общественной; здесь владелец и его зависимые люди собирались для совместной трапезы, здесь вдоль стен ставили ложа для ночлега слуг. Полы нижнего этажа в средневековом жилище были земляными, в богатых домах — вымощенными плиткой. Деревянные полы верхних этажей, защищая от холода, вместе с тем давали приют (как и балдахины над кроватью) бесчисленным насекомым. Ковров в зажиточных жилищах было довольно много, их вешали на стены, настилали на сиденья, но не клали на пол. Пол покрывали, смотря по времени года, сеном или свежей травой. В одной из так называемых "Кембриджских песен" девушка говорит, приглашая к себе подружку:

"Ковры повсюду постланы,

Сиденья приготовлены,

Цветы везде рассыпаны,

С травой душистой смешаны."[1]

Именно такой представляется убранная горница: скамьи, покрытые коврами или накидками, и разбросанные по полу ароматные цветы и травы.

Ги де Базош (французский поэт-вагант, богатый каноник) в письме к матери описывает свой дом: его нельзя назвать большим или великолепным, но он удобен для жилья. Его верхняя часть с "оконными глазницами" высоко поднимается над служебными помещениями, оттуда хорошо виден город и лежащие за его пределами луга и виноградники. Внизу расположены покои, предназначенные для отдыха и для труда. Выкрашенные белым стены могут поспорить с паросским мрамором, панель сверкает множеством красок. И снова Ги де Базош возвращается к окнам: их стекла впивают прелесть зеленеющего сада и благоуханно цветущих кустов, они преграждают доступ вредоносным ветрам и пропускают лишь половину дневного света. Ковры и очаг содействуют ощущению уюта, а птицы в клетках в любое время года воспроизводят гармонию весенних рощ.

Но дом был не только жилищем в прямом смысле слова — местом, где спали и ели, принимали гостей и воспитывали детей. Работали (особенно в городе) там же, где жили: в нижнем этаже городского дома обычно размещалась мастерская или лавка, здесь же хранились сырье и инструменты, и интимная жизнь незаметно переходила в деловую. Средневековье не знало того последовательного отделения труда и быта, какое складывается в индустриальную эпоху.

Как средневековое жилище порывает с четким планом римского дома, так и средневековый город не приемлет строгую планировку античного муниципия. В средневековом городе нет ни форума с его общественными сооружениями, ни широких вымощенных улиц с портиками по обеим сторонам. Кое-где античные сооружения были приспособлены под новые нужды: арены цирка застроены жилыми зданиями, гимнасии превращены в церкви, храмы — в башни (мы уже говорили выше о переоборудовании маяков в колокольни). Дома теснятся теперь в узких и кривых улочках, и от нависающих вразнобой эркеров улочки кажутся еще более узкими и кривыми. Ширина улиц средневекового города сильно варьировала. Наиболее типична улица шириной в семь-восемь метров (такова, например, ширина важной магистрали, которая вела к собору Парижской богоматери). Маленькие улицы и переулки были значительно уже — не более двух метров, а во многих старинных городах встречались улочки шириной и в метр. Одна из улиц старинного Брюсселя носила название "Улица одного человека", свидетельствующее о том, что два человека не могли там разойтись. Уличное движение составляли три элемента: пешеходы, животные, повозки. По улицам средневековых городов часто гнали стада. Но не следует думать, что в средние века не заботились о красоте улиц. Особенно большая забота об этом проявлялась в Италии. В Тоскане, например, служащие магистратур, занимавшиеся инспекцией улиц, назывались "чиновниками украшения". Если с дворцом соседствовало уродливое или бедное здание, его собственнику выделялись средства на перестройку. Во Флоренции в 1325 году было принято постановление, предписывающее строить из камня дома определенной высоты. Средневековые городские дома не имели нумерации, ее заменяли отличительные знаки — барельефы на религиозные сюжеты, скульптурные портреты владельцев и т. п., являвшиеся одновременно и украшением домов. Перекрестки часто украшались крестами. Существенным декоративным элементом оформления во многих городах Италии и Франции были городские фонтаны, расположенные, как правило, на площадях.

49. Баня. Миниатюра. XIII в.

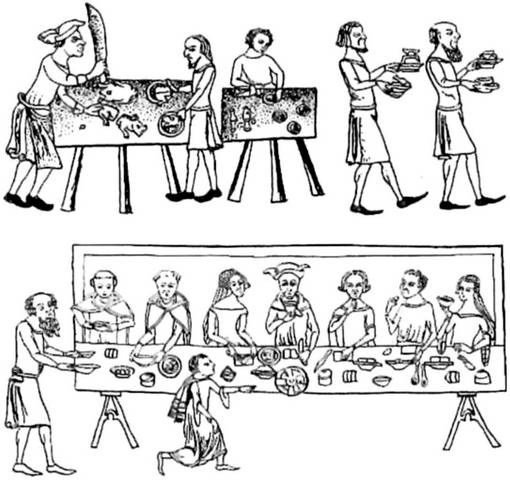

50—53. Кухня, утварь, поджаривание птицы на вертеле, разделка мяса перед подачей на стол, сервированный стол. С миниатюры начала XV в.

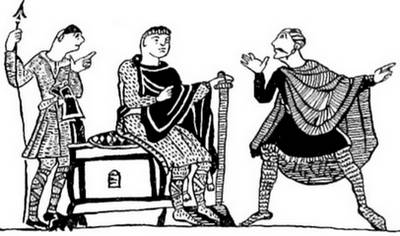

54, 55 . Пиршество герцога Вильгельма Завоевателя накануне битвы при Гастингсе; надписи гласят: еда приготовляется, слуги прислуживают, епископ Одо благословляет трапезу. С гобелена 1120 г.

56. Применение ножа и вилки. С миниатюры XI в.

Содержание улиц в порядке и чистоте составляло постоянную заботу городских властей. Серьезную проблему представлял вопрос, куда девать мусор и нечистоты: большей частью их сбрасывали в реки или в близлежащие рвы, подчас для этой цели использовали древнеримские сооружения. Служба мусорных повозок была организована в Париже лишь в XIV веке, в Амьене — в XV веке. В некоторых городах жители отдельных улиц нанимали мусорщиков за собственный счет. Первые сведения о мостовых исходят из Парижа конца XII века. Каждому горожанину вменялось в обязанность заботиться о том, чтобы улица перед его домом была замощена. По инициативе короля эта мера была введена впоследствии и в других городах, так что к XIV веку улицы важнейших французских городов имели мостовые. Постановление о мощении улиц было принято в 1331 году в Праге. Оно предписывало горожанам засыпать ямы на улицах и удалять все, что мешает движению.

Но так обстояло дело далеко не во всех городах средневековой Европы. Первая мощеная улица в богатом немецком городе Аугсбурге появилась только в начале XV века, и еще в конце этого столетия жители города Рейтлингена уговаривали императора Фридриха III (1440—1493) не приезжать к ним, однако он не послушался совета и едва не погиб в грязи вместе с лошадью. Водосточные канавы появляются только в XIV—XV веках, да и то лишь в крупных городах.

57—59. Образцы средневековой мебели и утвари: стулья, мучной ларь (сделан топором, пазы скреплены колышками), бочка для молока, бочарная доска и бадья. С миниатюр XI в.

60. Стул, выточенный на токарном станке. С рельефа собора в Шартре. XIII в.

В описании города Реймса, относящемся к XI веку, говорится, что он состоял из трех частей: церковной, королевской и купеческой. Планы Парижа (XVI век) отмечают наряду с официальной также университетскую и коммерческую части города. Купеческие кварталы городов, как правило, располагались у ворот и мостов, а иногда и на самих мостах. Такое распределение городской территории складывалось большей частью стихийно, но иногда и не без вмешательства городских властей. Известны многочисленные постановления, требующие удаления на окраину города боен и кожевенных мастерских из санитарных соображений; в ряде городов такой же участи подверглись котельщики из-за производимого ими шума. В Сиене в конце XIV века было внесено предложение, чтобы представители отдельных ремесел селились только в отведенных для них местах. Специальные кварталы существовали и для некоторых этнических групп. Наиболее известны гетто, но они не единственные примеры такого рода: в германских городах, например, как правило, славяне селились отдельно от немцев, в особых кварталах проживали и ломбардцы.

Первоначально единственными общественными сооружениями в городе были церкви. Городской собор — это архитектурный, идеологический и даже в каком-то смысле хозяйственный центр города. Вокруг него лепятся лавки ремесленников и торговцев. У его портала завязываются научные и политические дискуссии, здесь же в праздничные дни разворачиваются театральные зрелища, подчас руководимые духовенством. Соборная колокольня определяет городское время, а ее тревожный звон в неурочный час возвещает бедствия — пожар, набег неприятеля, внезапную эпидемию.

Ранние церкви Западной Европы — романские постройки, перекрытые цилиндрическими коробовыми сводами, распор которых передавался на стены на всем их протяжении. Отсюда массивность стен, к тому же нередко укрепленных контрфорсами — примыкающими к стенам устоями. Пространство раннехристианского храма, подобно пространству его предшественницы, раннехристианской базилики, организовано по горизонтали — ее основная ось пролегает от западного портала (главного входа) к алтарной апсиде, где помещается жертвенник и где священник совершает главнейшую часть богослужения. От раннехристианской базилики романский храм унаследовал и элементы декора, прежде всего мозаику (в Италии) и настенную живопись (в Германии, Франции).

61, 62. Плотничий инструмент: пилы (рамовая и двуручная), тесло, топор, рубанок. С мозаики XII в.

63. Токарный станок. С инициала миниатюры XIV в.

Примерно в середине XII века романское зодчество начинает вытесняться готическим, и в XIII столетии готическая архитектура достигает расцвета. Название "готический" — условное и странное. В готических храмах нет ничего собственно "готического", варварского, — французы гораздо удачнее называют готический стиль "оживным", то есть стрельчатым. Казалось бы, готический храм немногим отличается от романского. Их планы сходны: в основе того и другого лежит длинный "корабль" — неф; по обеим сторонам от него — боковые нефы; "корабль" пересечен под прямым углом поперечным нефом — трансептом; на востоке здание замыкается алтарной апсидой или "венцом капелл", то есть серией (четыре-пять) апсид, на западе расположен главный вход, фланкированный двумя башнями. Однако применение стрельчатой дуги придало готическому храму совершенно иной характер, иную эстетическую цель. Стрельчатая дуга явилась великолепным инженерным решением, позволившим облегчить давление свода и в силу этого уменьшить массивность стен; в готическом храме устранены те элементы кладки, которые не несли никакой механической нагрузки, и здание предстает перед зрителем как обнаженный каркас с подчеркнутыми линиями "ребер". Одновременно с этим стрельчатые дуги как бы переместили основную ось храма: из горизонтальной она превратилась в вертикальную, и вертикальная ориентация готического зодчества подчеркивалась высотой относительно легких стен, стройностью пилястров, на которые опирались стрельчатые дуги, башенками и шпилями, огромными окнами. Распор свода погашался не тяжеловесными контрфорсами, но с помощью изящных аркбутанов, перекинутых над боковыми нефами. Высокие стрельчатые проемы между главным и боковыми нефами позволяли воздуху свободно переливаться из одного помещения в другое, создавая впечатление органического единства пространства.

Живописный и мозаичный декор уступает место витражам, рельефу и скульптуре. Объемные каменные фигуры украшали как интерьер, так и порталы церкви (особенно западный, буквально наполненный скульптурными изображениями), и скульптурное распятие стало логическим центром внутреннего пространства храма. Цветные стекла витражей, причудливо преображавшие солнечный свет, создавали иллюзию реального присутствия библейских и житийных персонажей. Но в храмовый декор проникали не только герои христианской легенды — здесь нашлось место для сцен трудовой жизни, для светских властителей, для сказочных животных. Храм был микрокосмом средневекового человека, вмещавшим в себя весь мир.

64. Ремесленные мастерские ювелира, булочника. Миниатюра. XII в. Ремесленные мастерские бочара, скорняка. Витраж. XIII в. Собор в Шартре.

Постепенно по мере укрепления городской самостоятельности и роста купеческих богатств в городах начали возводить новые общественные здания: помещения городских советов (ратуши) и крытые рынки (в Брюгге торговый центр представлял собой сложное сооружение, куда по специальному крытому каналу заходили морские суда), больницы и колледжи, общежития поселившихся в городе студентов, склады и цеховые помещения.

Ратуша — символ городской независимости — имела обычно в нижнем этаже склад или арсенал; по фасаду нижний этаж украшался аркадами, над ним был устроен парадный зал и ряд меньших помещений для заседаний. Подражая феодальному замку, ратуша включала в себя беффруа — башню, где висел набатный колокол, размещалась городская тюрьма и хранились городские хартии и казна.

Город стягивался прочным поясом оборонительных сооружений, без крепостных стен он не мог существовать. Одно из самых сильных впечатлений участников 4-го Крестового похода — греческий город Андравида, не имевший укреплений; на своей родине такого поселения им не приходилось встречать. Городские укрепления представляли сложную систему сооружений. Зубчатые стены (конфигурация которых определялась необходимостью предоставить защиту не только старым кварталам, но и тем, которые возникли по соседству — отсюда второй и даже третий ряд стен) воздвигали на холме или над рекой, как бы продолжая препятствия, созданные самой природой. Стены укрепляли башнями, которые господствовали над узкой полосой между рядами стен. Подход к воротам был неширок, ограничен стенами и непременно кривой, а над рвом, окружавшим крепость, устраивали подъемный мост, контролируемый из города. Город еще более замкнут в себе, еще более насторожен, чем каждый его дом, — и это несмотря на его тесную экономическую связь с окружающим пространством, без которого он не может существовать и со стороны которого он в то же время постоянно ожидает опасность.

Концентрированность населения в городе имела свои выгоды и свои отрицательные стороны. Впрочем, численность городского населения не следует преувеличивать: даже в XIV—XV веках крупнейшие города Германии, как Любек и Нюрнберг, обладали лишь двадцатитысячным населением; город в десять тысяч жителей считался значительным, немало было городов, где обитало две-три тысячи жителей. Город был сильнее, богаче деревни, оборона его оказывалась более надежным делом, городская жизнь — интенсивнее и разнообразнее. Но вместе с тем город был грязнее деревни, и его санитарное состояние оставляло желать лучшего. Многочисленные постановления городских властей, требующие удаления на окраины опасных в санитарном отношении производств, говорят о важности этой проблемы. Понимали и опасность заражения: прокаженным и больным запрещалось пользоваться общественными банями, больницы для заразных больных и лепрозории строили за городской чертой. Но эти меры были далеко недостаточными, да и не всегда соблюдались. Не удивительно, что эпидемии, вспыхивавшие время от времени, поражали города в первую очередь из-за грязи в них и скученности поселения, унося огромное число жизней. Особенно разрушительными были последствия эпидемии чумы — "черной смерти", охватившей около 1348 года всю Европу. Статистика тех лет, конечно, была приблизительной, хроники сохранили совершенно невероятные цифры, но даже осторожные исследователи (например, Д. М. Петрушевский) допускают, что "черная смерть" в Англии унесла половину населения, причем дворянство, по-видимому, пострадало меньше, чем другие общественные слои, жившие более скученно.

Чума — подлинный бич средневековья. Врачи практически не могли распознавать это заболевание. Оно фиксировалось, как правило, слишком поздно, когда остановить его было уже невозможно. Возбудители болезни были неизвестны, лечения как такового не существовало вообще, смертность среди заболевших нередко, даже и в более позднее время, составляла 77—97 процентов. Испытанным рецептом, которого придерживались в народе вплоть до XVII века да и позже, было cito, longe, tarde — бежать из зараженной местности скорее, дальше и возвращаться позже.

Медицинская помощь в эпоху средневековья была развита слабо. В некоторых городах не было своего врача и приходилось обращаться в соседний, что, разумеется, было доступно лишь немногим. Больницы обслуживали монахи и монашенки, не имевшие специальной подготовки.

65. Общий вид средневекового города к северу от Альп. Миниатюра. Начало XV в.

Больницы занимали своеобразное положение в жизни средневекового общества. Их функции далеко выходили за рамки просто лечебного заведения. В раннее средневековье больницы основывались преимущественно церковными учреждениями — монастырями, церквами, и епископами и предназначались не только для больных, но главным образом для пилигримов, странников, здесь же находили приют и нищие. Больница рассматривалась как место, находящееся под покровительством и защитой церкви (locus religiosus), как правило, она составляла единое целое с церковным зданием и помещение для больных и пилигримов находилось около алтаря. С конца XII века появляются больницы, основанные светскими лицами — городскими сеньорами, а несколько позднее — состоятельными горожанами. Больница и церковь разделяются теперь и в строительном отношении, составляя два раздельных здания, это, однако, не меняло положения больницы как учреждения, пользующегося покровительством церкви. Со второй половины XIII века начинается процесс коммунализации больниц, в полной мере проявивший себя уже в следующем столетии: городские власти стремятся принять участие в управлении ими или даже полностью взять их в свои руки. Параллельно изменяются и функции больниц: они превращаются в благотворительные учреждения, доступ в которые открыт только бюргерам — полноправным горожанам и местным жителям при условии внесения специального взноса. Меняется и место расположения больниц: если прежде они обычно строились на окраине города, у городской стены или перед городскими воротами, то к XIV веку их все чаще и чаще сооружают в центре города и даже на рыночной площади. Больница перестает быть церковным учреждением в строгом смысле слова, однако она по-прежнему находится под покровительством церкви и имущество ее в силу этого считается неприкосновенным. Последнее обстоятельство имело важные хозяйственные и политические последствия: состоятельные горожане охотно вкладывали свои средства в больницы, обеспечивая тем самым их сохранность, а городской магистрат использовал больницы в качестве орудия своей территориальной политики. Особенно широко это практиковали города юго-западной Германии. В 1295 году больница города Эслингена приобрела у графа Готфрида фон Тюбингена его права и владения в деревне Мэринген, через два года — в деревне Вайхинген, а у рыцаря Конрада фон Бернхаузена в этом же году лес Катценбах. Поземельная книга 1304 года свидетельствует о планомерной политике больницы по приобретению земельных владений.

66. Городская площадь с отходящей от нее улицей. Миниатюра. XIV в.

К 1331 году благодаря ее действиям город располагал уже значительной территорией вдоль Неккара. Территории таких имперских городов, как Биберах, Мемминген, Кауфбайрен, Нордлинген, Аугсбург, Ройтлинген в большей своей части состояли из земельных приобретений больниц. Располагая собственным имуществом и хозяйством, больницы играли важную роль в финансовой и хозяйственной жизни средневекового города, особенно возросшую в XIV столетии. Они предоставляли ссуды и пожизненные ренты отдельным бюргерам, иногда и магистрату под небольшие проценты, а подчас и без процента; запасы зерна, которыми они располагали, в случае неурожая могли быть использованы для обеспечения населения и регулирования цен.

67. Городские укрепления. Каркассон. Лангедок

Научная медицина в средние века была слабо развита — медицинский опыт перекрещивался с магией, астрологическими наблюдениями и религией. Кровопускание и очистка желудка оставались основными, если не единственными лечебными средствами. Чтение "Отче наш" сочеталось с применением порошка из имбиря и корицы (для излечения перелома), а к постели человека, уснувшего летаргическим сном, рекомендовали привязать свинью. Лечебные свойства приписывались драгоценным камням и всевозможным раритетам, например печени жабы. Еще в XIV и XV веках лучшие специалисты рекомендовали такой способ борьбы с болезнью, как подвешивание за ноги, чтобы яд вышел из ушей, носа, рта и глаз. Хирургия находилась под запретом, кроме практической хирургии, которая была отдана не врачам, а цирюльникам. Парижский медицинский факультет около 1300 года прямо выразил свое отрицательное отношение к хирургии. Впрочем, интерес к изучению человеческих внутренностей уже рождался, однако он являлся на свет в суровом средневековом обличье. Хронист Салимбене рассказывает о медицинских экспериментах императора Фридриха II (1212—1250), который обильно угостил двух людей, а затем одного отправил спать, а другому приказал бодрствовать. Через некоторое время он приказал умертвить обоих, вскрыть желудки и установить, в каком случае пища усвоена лучше. Другой опыт Фридриха II носил более "теоретический" характер: он запер человека в плотно запечатанный ящик, и когда ящик вскрыли, там нашли только тело, но души не обнаружили; это обстоятельство укрепило Фридриха в его сомнениях о существовании посмертного бытия. Представления об устройстве и функционировании человеческого организма оставались смутными. Желудок трактовали как котел, в котором пища варится с помощью огня, выделяемого печенью, служащей очагом.

68, 69. Жизнь большого города. Миниатюра. Начало XIV в. Слева направо: лавки аптекаря, кондитера, менялы, мастерская цирюльника, нобиль на коне с соколом на руке, носильщик, лавка оружейника, транспортировка бочки, возвращающийся в город пилигрим. Рыбак, продающий улов, перевозка вина, городские мельницы под Большим мостом, выдача помола, концерт на реке, барки угольщиков.

70. Городская ратуша и крытый рынок. Брюгге. XIV—XV вв.

Жалобами на врачей-обманщиков, на невежественных лекарей полна средневековая литература задолго до Мольера. И все-таки советы средневековых врачей не всегда были совершенно бессмысленны.

Любопытное руководство по сохранению здоровья, составленное в XIII веке "в соответствии с принципами салернской (медицинской) школы", содержит ряд советов относительно диеты и гигиены. Оно рекомендует по утрам вымыть глаза и руки холодной водой, пройтись, чтобы немного размяться, причесаться и даже почистить зубы. Не стоит злоупотреблять горячими ваннами. Отправляясь спать, нужно сперва лечь на левый, потом на правый бок. Обжорство вредно, впрочем, следует избегать и чрезмерного похудения. Автор наставляет, какое вино вредно для печени и для желудка, он советует пить дождевую воду (она мягче и лучше способствует перевариванию пищи), а также из источников, текущих к востоку, — вода, бегущая на юг, вредит кишечнику. Он отдает предпочтение свинине перед зайчатиной, но замечает, что молочный поросенок и молочный ягненок вредны для печени. Впрочем, Салернский кодекс здоровья вряд ли мог быть практическим руководством в поведении и диете широких слоев населения Европы XIII века. Средневековая пища была весьма однообразна, и размышлять над питательностью молочного поросенка вряд ли могли столь многие. Конечно, городские рынки, а особенно рынки таких больших городов, как Париж, были полны самых разнообразных продуктов: дичи, фруктов, вин, подчас привозимых издалека. Но разнообразным и изобильным был в ту пору лишь стол высшей знати или богатых купцов — рядовые горожане и крестьяне питались иначе. Один английский писатель XIII века следующим образом изображает, с немалой долей иронии, трапезу парижан: несколько человек, каждый с куском ржаного хлеба, приготовляли вместе на очаге похлебку, для этого они, отделив корку от мякиша, опускали корку в таган с водой, причем каждый привязывал свою корку на веревочку и держал веревочку в руке. Случись чьей-нибудь корке исчезнуть, развариться — затевалась настоящая ссора! Когда парижане варят бульон, продолжает издеваться английский писатель, они приставляют к чугунку наблюдателя, который должен все время помешивать варево, чтобы бульон не убежал и мясо не выпало из котла, а кусок мяса так мизерен, что кошка легко бы унесла его. Но вот суп готов: едоки сперва выпивают бульон, а затем делят мясо, и каждому достается обрезок величиной с игральную кость. Разумеется, это насмешка, но она не лишена известных оснований.

71. Лепрозорий. Миниатюра. Начало XIV в.

72. Медицинско-анатомические представления. Вторая половина XII в.

73. Врач ставит диагноз по цвету мочи. Миниатюра. Начало XIV в.

74. Извлечение копья и стрелы из грудной клетки. Одна из миниатюр, иллюстрирующих наставления по хирургии Роже из Салерно. 1300 г.

75. Городская ярмарка. Епископ Парижский освящает ярмарку в Ланди. Миниатюра. Конец XIV в.

76. Виноградник и давильный пресс. Миниатюра. 1039 г.

Средневековый рацион отличался от современного прежде всего недостатком белков (во всяком случае, рацион простых людей — крестьян и ремесленников, мясо ели сравнительно редко, во время праздников), а также сахара, который почти не был известен в Западной Европе, а мед не заменял его. К северу от Альп не знали оливкового масла, так распространенного в Греции и на Ближнем Востоке. Недостаточную питательность пищи обитатели средневековых городов и деревень компенсировали количеством: чувство сытости ассоциировалось с тяжестью в желудке, люди наедались, лишь когда желудок переполнялся. Особенно много потребляли хлеба. М. Руш (исследовавший рационы питания в ряде французских монастырей и светских вотчин) определяет ежедневное потребление хлеба монахами и светскими людьми к концу раннего средневековья в 1,6—1,7 килограмма; по расчетам Э. Эштора в более поздний период состоятельный горожанин съедал до одного килограмма хлеба ежедневно, солдату или моряку выдавалось до 700—750 граммов.

Хлеб был преимущественно ржаным, невысокого качества. Кроме того, ели много каши, бобов (под чесночным соусом) и изредка сыр и рыбу (свежую, сушеную и соленую), доля овощей и фруктов в рационе тоже была небольшой. Из-за малого потребления свежих овощей в пище почти отсутствовали витамины A, D, Е, К, и особенно С; не случайно отшельники, питавшиеся дикорастущими плодами, отличались долголетием.

Пище не хватало остроты: пряности стоили дорого, в обычной еде их заменяли соусами из чеснока, лука и всевозможных трав, а также уксусом и горчицей. Обильную и жирную пищу запивали большим количеством воды. Из всех потреблявшихся тогда видов продуктов сравнительно легко усваивалась лишь свинина. Все остальные продукты способствовали несварению. По этой причине получил распространение тип толстого человека, со вздутым животом, внешне тучного и дородного, в действительности же плохо питающегося и страдающего от нездоровой полноты. Исключение составляла знать, потреблявшая много дичи. Рацион состоятельных людей был обильнее и разнообразнее. В 1279 году французский парламент (судебная палата) даже принял постановление, определявшее число блюд, съедаемых за обедом (суп, два вторых и десерт), но это постановление далеко не всегда соблюдалось. В одном фаблио описывается обед, который некий священник дал в честь своего приятеля рыцаря. Сперва подал и хлеб и вино, затем свинину и зайчатину, далее гуся, каплунов, рыбу под соусом из перца и, наконец, паштет. На десерт были фрукты, которые запивали вином с орехами и специями — корицей и имбирем. Впрочем, будничная еда знати не была похожа на их званые пиры.

77. Стеклодувы. С миниатюры 1023 г.

78. Мастерская стекольщика. Миниатюра. XV в.

79. Изготовление глиняной посуды. С миниатюры XIII в.

Пили много. По данным М. Руша, по полтора литра вина или пива ежедневно на человека. В разных областях были свои любимые напитки: во Франции — вино, в Нормандии — яблочный сидр, в Англии — эль (ячменное пиво). Варварские вторжения вызвали запустение виноградников к северу от Альп: разведение винограда в Южной Англии, Северной Франции, Баварии и Швабии (где римляне насадили виноградники) практически прекратилось. Но постепенно виноделие отвоевало свои позиции, и к 1200 году оно уже перешагнуло через Эльбу. Вино было нужно не только для трапез, но и для изготовления лекарств (вместе с оливковым маслом оно было по тем временам лучшим растворителем) и для церковных нужд: литургия не могла обходиться без вина. Виноградное сусло удовлетворяло потребность в сладком — привозимые с Востока сласти оставались предметом роскоши. Ячменное пиво (брага) было известно и в древности, но применение хмеля для пивоварения — открытие средневековья; первое достоверное упоминание о нем относится к XII веку. С XII столетия о пиве упоминают постоянно. В Англию пивоварение на основе использования хмеля проникает с континента довольно поздно — около 1400 года.

Изготовление спирта в перегонных аппаратах было изобретено около 1100 года, но долгое время оставалось в руках аптекарей, видевших в спирте лекарство, дающее ощущение "теплоты и уверенности". Только в XIV веке итальянский ликер, изготовлявшийся из винограда и "солнечной росы", как в те времена говорили, сделался серьезным соперником вина и пива. В то же столетие научились гнать спирт и из перебродившего зерна, во второй половине XIV века уже приходилось принимать серьезные, но безрезультатные меры для борьбы с "водочным чертом" (Schnapsteufel), как окрестили спирт.

В целом, средневековые рационы отличались от современных, как мы видим, прежде всего большими объемами, а также однообразием, приближаясь по своему составу, особенно в ранний период, к традиционным рационам римского типа, когда основой питания были хлеб и вино.

Сигнал к званому обеду в богатом доме подавал слуга, в обязанность которого входило, как тогда говорили, "трубить воду", то есть трубить в рог, призывая гостей мыть руки.

Слуги подавали тазы, подчас серебряные, украшенные ювелирной работой, которые были наполнены водой с лепестками роз и благовонными травами. Вытерев руки о белые салфетки, поданные слугами, гости усаживались за стол, и уже после них занимала место семья хозяина дома.

Стол был вытянутым, и рассаживались за ним в строгом соответствии с социальным статусом обедающих: его высокий конец предназначался для наиболее знатных гостей. Иногда для важных персон накрывали особый, высокий стол, а с двух его сторон перпендикулярно приставляли еще два стола как бы в форме буквы П, при этом гости рассаживались только с наружной стороны — внутри пространство оставалось свободным, предназначенным для действий слуг. Стол был накрыт белой скатертью, уставлен всевозможными украшениями. Поблизости от хозяйского места ставился невысокий шкафчик, в котором хранились магические предметы, предназначенные для того, чтобы проверять доброкачественность подаваемых блюд: рог единорога (на самом деле нарвала), окованный золотом, и так называемый лангье (languier) — подставка из драгоценных металлов, с помещенными на ней "змеиными зубами" (видимо, это были зубы акулы). Считалось, что при соприкосновении с мельчайшими долями отравы рог единорога начнет кровоточить, как и змеиные зубы. Вот почему, прежде чем приступить к еде, хозяин прикасался магическими предметами к подаваемой пище. Перед едой духовное лицо или ребенок читали молитву (Benedicite), после которой все рассаживались. Блюда подавали в закрытых сосудах: как для того, чтобы сохранить пищу горячей, так и для того, чтобы предохранить ее от грязи — в пищу могли попасть насекомые, может, и даже мелкие животные — и от яда (как показателен этот непроходящий страх перед враждебными силами, не исчезавший даже дома!).

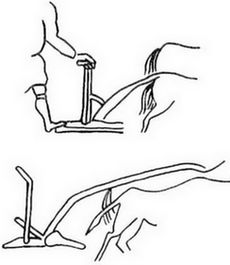

80. Колесный плуг, борона. С миниатюры XIII в.

81. Соха с одним зубом. С миниатюры XI в.

82. Плуг с передком. С миниатюры X в.

Жидкую пищу ели из деревянных или серебряных мисок с двумя ушками, которые ставили по одной на двоих: соседи — обычно мужчина и женщина — ели из одной миски. Мясо подавали каждому на толстом ломте хлеба; мясо можно было или откусывать, или отрезать ножом — вилок для еды в обиходе еще не было (кроме Италии и Византии), они использовались на кухне или для раскладывания мяса. "Тарелку" (ломоть, пропитанный соусом) после обеда отдавали нищим или бросали собакам, возившимся под столом. Ложками пользовались редко. Основным орудием, служившим за обедом, оставались ножи. В богатом хозяйстве они отличались своими ручками: на пасху подавали ножи с ручками из слоновой кости, во время поста — из эбенового дерева.

Ели обычно два раза в день. Сохранилась средневековая поговорка, что ангелы нуждаются в пище раз в день, люди — дважды, а звери — три раза. К тому же ели нерегулярно: праздничные пиры сменялись постами, когда количество и характер пищи строго ограничивался церковью. Частые голодовки были бедствием средневековой Европы, особенно в городах, зависевших от ввоза продовольствия, правда, в период классического средневековья они были не столь часты, но их угроза висела над сознанием людей. Хроники описывают неурожайные годы, столь же бедственные, как и эпидемии. Накануне 1033 года, по рассказу бургундского монаха, историка Рауля Глабера (985—1047), Нормандия была охвачена столь страшным голодом, что люди питались лесными кореньями и травами, растущими по берегам рек, а кое-где голодающие нападали на путешественников, убивали и пожирали их или заманивали детей, чтобы съесть их. Они доходили до того, что вырывали трупы, и даже на рынках стала появляться вареная человечина.

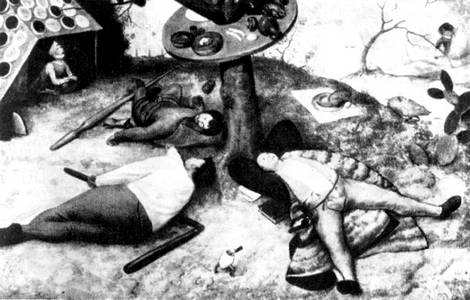

Об угрозе голода постоянно говорят средневековые писатели, и это относится не только к крестьянам и бедноте. В романе о Ренаре-лисе голодный желудок — постоянная тема, и автор с наслаждением описывает окорока, сельдь, сыры, кур, угрей, за которыми идет постоянная и напряженная охота. Не удивительно, что народная фантазия создает миф о стране Кокань, изобилующей всеми сортами пищи, а агиография приписывает святым чудотворцам удивительное искусство побеждать голод.

И надо думать, что голод и угроза голода, переходы от праздничных пиршеств к вынужденным ритуальным постам, дурное и неравномерное питание во многом усугубляли неустойчивость психики людей средневековья, их тягу к чуду и "способность" к видениям.

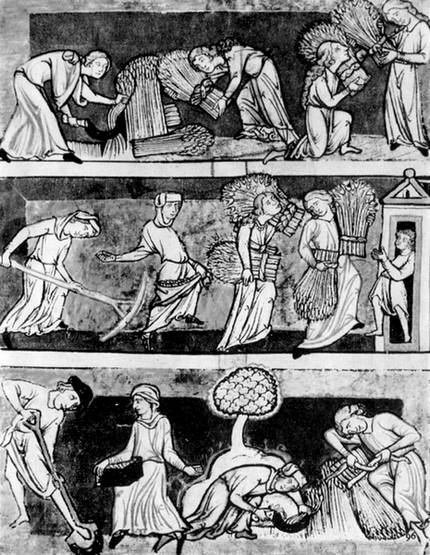

Средневековая Европа довольно четко разделялась на две аграрные зоны: средиземноморскую, где сохранялись значительные традиции античного земледелия, и сильно отличавшуюся от нее зону умеренного климата, или заальпийскую. На юге главной зерновой культурой была пшеница, наряду с которой высевали довольно много ячменя. Кроме того, возделывали бобовые, выращивали виноград, фрукты, а кое-где и маслины. Хлеб засевали осенью: осенне-зимние дожди обеспечивали здесь развитие озимых культур, тогда как летняя жара препятствовала бы интенсивному росту яровых посевов. Плуг сохранялся такой же, каким он был в античности: легкий, бесколесный, прямая рукоять его скреплялась с подошвой, железный сошник надевался на подошву, отвалов не было. Дышло соединялось с подошвой или с рукоятью. Тянула плуг пара волов. Впрочем, если волов не было, в плуг запрягали ослов и даже коров. Легкий плуг не переворачивал пластов земли, но лишь проводил борозды: при такой системе пахоты приходилось по нескольку раз проходить поле вдоль и поперек. Все остальные работы в поле производились вручную: после посева поле мотыжили и, возможно, пропалывали. Жали маленькими серпами, срезая под колос, так что оставалась высокая стерня. Молотили на гумне, прогоняя по снопам волов или ослов, запряженных в катки. Урожай собирали здесь в среднем сам-три или сам-четыре.

Крупнейшим достижением сельского хозяйства в умеренной зоне был переход (с XI века) к трехпольной системе с чередованием яровых, озимых и пара. На севере получила также широкое распространение тяжелая упряжка: колесный плуг с отвалами, в который запрягали подчас четыре пары волов. В XII веке, чтобы заставить волов двигаться быстрее, вместо первой пары стали запрягать лошадей. Иначе, чем на юге, производили здесь уборку урожая: наряду с серпом применялась коса. Молотили на севере цепами. Впрочем, урожайность была здесь не выше, чем в Италии, а отсутствие олив и относительная неразвитость садов сводили на нет технические преимущества северной системы. К тому же далеко не всегда тяжелая упряжка находила себе применение, и на практике поля вспахивали вручную — заступами и мотыгами. Нехватка железа препятствовала совершенствованию сельскохозяйственной техники: орудия делались преимущественно из дерева, с железными рабочими частями.

83. Плуг с отвалом. Миниатюра. XIV в.

Пшеница и ячмень были известны и в умеренной зоне, однако здесь распространились и другие культуры. В большинстве районов Германии преобладала рожь, а в гористых областях лучше всего рос овес. Известно было и просо, которое на юге считали болезнетворным и годным лишь в пищу скоту. Во Франции широко распространяется так называемое farrago — смешанные сорта хлеба: это могли быть ячмень и овес или овес и рожь, которые высевались вместе.

Многие исследователи отмечают повышение урожайности зерновых в период классического средневековья. По данным Ж. Дюби, в IX—XII веках урожайность в Западной Европе в целом примерно удвоилась (с сам-два до сам-четыре); в XIII веке происходит некоторое замедление роста, а к концу столетия даже резкое сокращение, сменившееся, однако, в XIV веке новым подъемом, которому в немалой степени способствовали (наряду с улучшением севооборота и удобрения почвы) городские капиталовложения в земледелие.

Средневековое сельскохозяйственное производство было рассчитано на простое воспроизводство, на удовлетворение самой насущной необходимости. Расширение производства осуществлялось в ту пору преимущественно в экстенсивных формах, путем вырубки лесов и увеличения посевных площадей. И все же технический прогресс, хотя и медленно, но осуществлялся. Об одном из важнейших средневековых изобретений — о новой системе упряжи — мы уже говорили выше. Она позволила увеличить усилия скота, запрягаемого в упряжку, и ускорить пахоту, особенно когда в плуг стали запрягать (с XI века) лошадей. Конские упряжки распространились в Германии и Испании, тогда как Италия упорно держалась воловых. Вопрос о преимуществах волов неоднократно дискутировался в средневековой агрономической литературе. Сторонники традиционной системы указывали на то, что вол терпеливее и сильнее, менее прихотлив в еде и менее подвержен заболеваниям, наконец, старый вол может быть продан мяснику, тогда как от старой лошади удается продать одну шкуру. Что же касается скорости, то тут преимущества конской упряжки сводятся на нет коварством зависимых пахарей, которые, оказывается, не позволяли коням идти быстрее волов, — подневольный труд становился, таким образом, препятствием для технических усовершенствований.

Одной из серьезных проблем средневековой агрикультуры было удобрение: скот пасся, как правило, в лесу, и навоз не мог быть использован на полях. Стойловое содержание скота вводится лишь с XIV века, но транспортировка навоза из стойл была настолько сложной, что еще и в XV веке в Париже навоз предпочитали выбрасывать в Сену. Именно из-за нехватки удобрений стебли зерновых или солому запахивали в в землю, оставляя лишь то, что было необходимо для починки крыш и других хозяйственных нужд. В средние века также были сделаны попытки удобрять землю мергелем.

Важным успехом средневековой агрикультуры было распространение цитрусовых (Италия, Испания), которые не были известны в древности (в Европу их завезли арабы), а также хлопка и сахарного тростника. Но набор огородных культур был очень узок: репа, лук-порей, тыква, чеснок. Он значительно расширяется лишь к XIV веку: прежде всего внедряется капуста, а затем латук, шпинат, свекла. Распространяется на север садоводство: если в раннее средневековье орешник и плодовые деревья оставались дикими, использовались для изгородей и не становились объектом пристального хозяйственного внимания, то в XIII веке сады с плодовыми деревьями известны в Центральной Европе, особенно в Нормандии.

Крестьяне широко пользовались ручными зернотерками, однако водяная мельница — античное изобретение — распространяется уже в раннее средневековье и в XI—XII веках захватывает Центральную и Северную Европу. Английская "Книга Страшного суда" — опись, составленная в конце XI века, — насчитывала пять тысяч шестьсот двадцать четыре водяные мельницы в Англии. По принципу водяных мельниц было основано приложение силы воды к "механическим" молотам и пилам, а со второй половины XIII века водяные мельницы начинают использовать для изготовления бумажной массы.

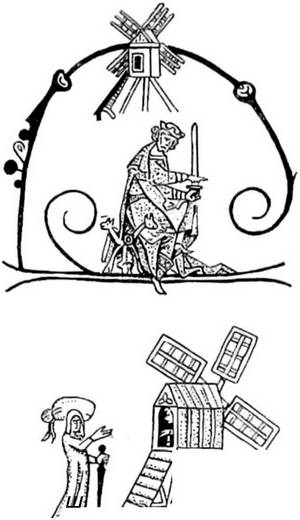

Когда в Европе появились ветряные мельницы, сказать трудно: первый раз они упоминаются в декрете папы Целестина III в середине XII века, а в XIII веке распространились уже по всей Франции.

84. Крестьянский инвентарь. Миниатюра. XII в.

85. Первое изображение колесного плуга. Конец XI в. Бронзовый рельеф дверей базилики св. Зенона в Вероне

Скотоводство было унаследовано средневековьем от древних времен, и кролик — как будто единственное животное, одомашненное в средние века. Набор домашних животных и птицы примерно тот же, что и в новое время, но их облик ближе к диким предкам: так, свиней изображают в средние века длинноногими, с вытянутым рылом. Одним из серьезнейших препятствий для развития скотоводства было отсутствие зимних кормов: в летнее время животные паслись в лесах и на болотах. Лугов почти не было (кроме Нормандии, Фландрии и некоторых областей Англии), и стойловое содержание скота вводится лишь в XIV веке. В крупных поместьях откармливали на мясо (кроме свиней) не более двух-трех быков.

Нехватка кормов заставляла регламентировать количество скота, которое разрешалось держать крестьянину. Приготовление сливочного масла было известно, но оно оставалось роскошью, и люди средневековья, как правило, ограничивались говяжьим жиром и свиным салом. Сыр был распространен гораздо шире. Основной домашней птицей были куры и гуси. Привилегией феодалов оставался откорм голубей. По праздникам в виде исключения ели также уток, лебедей, павлинов.

Это перечисление может показаться внушительным, но при всех размерах подобного списка, оно как бы выходит за рамки ежедневного,будничного потребления. Низкие в целом урожаи зерновых, неразвитость огородничества и садоводства (кроме средиземноморских областей), малое распространение стойлового содержания скота, незначительность применения сливочного и оливкового масла, неумение консервировать и хранить подолгу продукты — все это ставило средневековый мир перед постоянной угрозой голода, которая усугублялась еще и слабостью транспортных средств. К тому же рост населения, по-видимому, обгонял технический прогресс. В Англии с конца XI до начала XIV века население выросло с полутора миллионов до четырех-пяти миллионов человек, во Франции — с шести до двадцати двух миллионов.

86. Молотьба цепами. Миниатюра. Первая половина XIV в.

87. Раскорчевка нови. С гобелена 1120 г.

88. Ветряная и водяная мельницы. С миниатюры 1275 г.

89. Ветряные мельницы. С миниатюры 1270 г. и миниатюры начала XIV в.

90. Водяная мельница. С миниатюры XII в.

Если тип жилища довольно существенно варьировал в разных областях Западной Европы (не только английские дома отличались от итальянских, но даже дома в Провансе и районе Парижа строились по-иному, в соответствии с местными традициями и местными природными условиями), то костюм средневековой Европы — насколько можно судить по сохранившимся изображениям, — во всяком случае, костюм ее господствующих сословий, оставивших о себе заметные следы в книжной миниатюре и в скульптурных памятниках, оказывается довольно однотипным. И мы можем еще раз убедиться, что изолированность средневековых княжеств отнюдь не была абсолютной, информация преодолевала расстояния, хотя и медленно, и мода проникала повсюду, где говорили и писали на латинском языке.

Античная одежда (как и античное жилище) была открытой, что в какой-то мере объясняется мягкостью средиземноморского климата, но не в меньшей степени и общими этическими и эстетическими принципами эпохи и прежде всего уважением к красоте человеческого тела. Античная одежда состояла из двух элементов: рубашки и плаща, которые, как правило, обертывались вокруг тела и закреплялись застежкой (изредка сшивались) на плечах. Драпировка складками составляла важнейший прием украшения античного костюма: существовали специальные правила, как драпировать римскую тогу (белоснежный шерстяной плащ размером примерно 6 на 1,8 м), и политические деятели Рима зачастую проводили часы в совершенствовании своего туалета. Правая рука и ноги, обутые в сандалии, оставались открытыми. Мужчины, как правило, не носили головных уборов. Перчатки также не были еще изобретены.

Накладная рубаха и штаны входят в обиход в эпоху Римской империи по всей видимости под варварским влиянием — и эти новые принципы легли в основу средневекового костюма гораздо более закрытого, чем римский. Это отвечало как климатическим условиям (в Центральной и Северной Европе римская одежда была бы холодной и неудобной), так и изменению этического идеала: церковь объявила плоть греховной и требовала, чтобы люди наглухо закрывали свое тело. В принципе костюм средневековья составляли льняная рубашка — камиза или шэнс (chainse), штаны, верхняя рубаха, плащ и мягкая обувь. Женская одежда отличалась от мужской лишь известными модификациями.

Короткие штаны, так называемые брэ (braie), первоначально были простым полотнищем, которое обертывалось вокруг бедер и закреплялось у пояса. Позднее брэ несколько удлинились: их делали до колен и даже до лодыжек со специальными завязками внизу. С течением времени поверх брэ стали надевать другие штаны — шосс (chausses). Это были, проще говоря, плотные чулки, натягивавшиеся отдельно на каждую ногу и прикреплявшиеся специальными застежками к поясу брэ. Только с XIV века обе половинки шосс слились в единый предмет туалета — штаны современного типа. Шосс могли плотно облегать тело, подобно трико, но могли быть также относительно просторными. Шосс носили и женщины. Камиза в раннее средневековье не была нижней рубашкой в нашем смысле слова, и вообще средневековье долго не знало такого понятия как "белье". Крестьянская одежда состояла обычно из брэ и камизы, а на некоторых миниатюрах мы видим крестьян, работающих в одной камизе (возможно, с набедренной повязкой). Камиза (обыкновенно полотняная) доходила до колен. Ее носили с поясом. Поверх камизы надевали еще одну рубаху — блио (bliaud; от этого слова происходит и наша блуза). Как и камиза, блио имело рукава, которые у мужчин были более широкими и длинными. В Мюнхенском музее хранится блио, приписываемое императору Генриху II (1002—1024), оно украшено вышивкой на вороте, рукавах и подоле. Блио было коротким, нависавшее напуском над поясом, оно едва доходило до колен.

Плащ был простым прямоугольным куском материи, который застегивался фибулой (застежкой) на правом плече или на груди. В X—XI столетиях он был короткий и едва покрывал верхнюю часть тела. Изредка плащи шили вместе с капюшоном. Женщины закутывали голову и плечи накидкой. Зимой поверх блио надевали меховую одежду — обычно грубо выделанные овчинные тулупы. Перчатки и рукавицы родились в связи с нуждами крестьянского быта — при прополке и жатве. Но постепенно они сделались предметами роскоши и обросли символическими значениями: войти в церковь в перчатках считалось непристойным, пожать руку приятелю, не снимая перчатки, — оскорбительным. Вручение перчатки означало оммаж — установление вассальной зависимости; напротив, бросая кому-нибудь перчатку, человек выражал свое презрение. Перчатки были совершенно необходимы при соколиной охоте, когда птицу держали на руке. Их изготовляли из оленьей, телячьей и овечьей кожи. Средневековые перчатки не имели пуговиц, плотно сидевшие на руке, они обычно расширялись к предплечью, чтобы покрывать рукава.

Обувь также стала более закрытой, чем римские сандалии. Ее шили из мягкой цветной кожи и без твердой подошвы, носок был удлиненным и заостренным. Такая обувь годилась для дома или для верховой езды. По грязным улицам ходили босиком либо в деревянных башмаках.

Значительная часть одежды и обуви изготовлялась в средние века в домашнем хозяйстве. Это относится не только к крестьянским рубахам и плащам, которые кроили из домотканого холста или шерсти, но и к одежде феодала, часть которой поступала в виде ренты зависимых людей. Лишь с развитием городов и торговли знать и вместе с ней горожане стали одеваться в покупные ткани.

Средневековые ткани производились из животной шерсти (преимущественно овечьей) и из растительного волокна (главным образом из льна), позднее стали делать шелковые и хлопчатобумажные материи. Овец стригли ножницами, сохранявшими форму римских — без гвоздика посредине. Затем шерсть тщательно сортировали, вымачивали в слабом щелочном растворе, чтобы удалить жир, сушили на солнце и особыми щипчиками убирали приставшие твердые частицы (репейник и т. п.). Наконец, шерсть трепали, чесали металлическими чесалками или деревянными гребнями. Для приготовления шерстяной ленты в средние века использовали также своеобразный лук — длинную деревянную раму, на которую натягивалась тетива: быстрая вибрация тетивы распутывала шерсть и давала тот же эффект, что и чесание.

91, 92. Домашние животные (мул, корова с теленком). Миниатюра середины XIII в. и миниатюра XIV в.

93. Кормление цыплят. Миниатюра. Первая половина XV в.

94. Стрижка овец. Миниатюра. XV в.

Дальнейшая обработка шерсти — прядение. Прядение было специфически женским занятием, и веретено — своеобразным символом женщины; недаром в английском языке слово distaff — прялка — означает и женщину. Пряли обычно дома, и занимались этим делом не только крестьянки, но и знатные девицы и дамы. Волокна из пучка наматывались на веретено, которое висело на конце нити, и, приведенное рукой в быстрое вращение, скручивало образующуюся таким способом пряжу. В средние века широко использовали высокую поддержку для пучка шерсти, которую заправляли за пояс, что давало возможность освободить руку. На веретено надевали пряслице, вес которого соответствовал прочности нити.

С XIII века в Европе появляется прялка, вращающая веретено колесом. При работе на прялке мастерица по-прежнему левой рукой вытягивала волокна, а правой приводила в движение колесо. Хотя прялка давала большой выигрыш времени, отношение к ней долгое время оставалось отрицательным, и даже во Флоренции, передовом центре европейского ткачества, вплоть до XV века пряжа, изготовленная с помощью колеса, шла только на уток, но не на основу ткани.

Лен после отколачивания головок с семенами подвергался мочке, назначение которой состояло в разъединении лубяных волоконец и в отделении их от древесинных частей. Потом его высушивали и мяли — первоначально деревянными колотушками. В XIV веке (по-видимому, в Голландии) была изобретена специальная мялица — деревянная рама с рукояткой, приподнимая и опуская которую выминали пучок льна, лежащий на раме. После чесания из льна приготовлялась пряжа примерно тем же способом, что и из шерсти, с той только разницей, что для прядения полотна на веретено надевалось более тяжелое (обычно каменное) пряслице.

Тканье распадалось на ряд операций. Сперва производилась размотка веретен, в результате которой образовывались мотки пряжи, или початки. Затем с початков определенное число нитей наматывалось на ткацкий навой, образуя основу ткани (так называемое основание). Наконец, челнок с утком проходил через основание нити, в результате чего и создавались ткани. Римляне знали лишь вертикальный ткацкий станок — такой, на котором навой с основой представлял собой вертикально поставленную раму. Не позднее XIII века в Европе появился горизонтальный ткацкий станок, где, наоборот, основа размещалась горизонтально. Это позволило применить механизм, действовавший с помощью педалей и поочередно поднимавший и опускавший навой с основой, что ускоряло прокидку челнока и, следовательно, всю работу ткача. Ткацкие станки были элементом обычного домашнего инвентаря, и хозяйка дома приготовляла не только пряжу, но и готовую ткань.

Производство тканей завершалось их отделкой. После удаления инородных частиц шерстяные ткани подвергали валянию с тем, чтобы нити сцепились крепче и сукно стало более плотным. Сперва ткань мочили в теплой воде с золой и человеческой мочой, топча ее при этом ногами, затем промывали, били палками и высушивали. Для валяния применялись (с XIII века, а может быть, и раньше) специальные механизмы — валяльные мельницы, приводимые в движение водой и состоявшие из двух тяжелых деревянных молотов, поочередно падавших на ткань. В результате валяния волокна сбивались в сплошную войлокообразную массу, а сукно усаживалось — становилось короче и уже. Хорошо свалянная ткань не должна была давать просветов между нитями утка и основы. Затем сукно ворсовали, придавая ему пушистость и приятную мягкость. Для этого поверхность ткани надирали острыми крючками, используя для ворсования так называемые ворсильные шишки — соцветия растения ворсянки с крепкими чешуйками. Их набивали на рамку с рукояткой. Ворсянку специально разводили в некоторых областях Европы. Так как ворс получался недостаточно ровным, сукно подвергали стрижке; стригальная работа осуществлялась в средние века большими ножницами. Наконец, ткань подвергали окраске.

Часть одежды шили дома, но уже в XI—XII веках существовали цехи портных, изготовлявших костюмы по заказу или на рынок. Принципы конструкции костюма — мужского и женского, знатных лиц и простонародья, мирян и духовенства — в раннее средневековье были одинаковы, и их отличали скорее качество материала и применение украшений, нежели формы кроя. Конечно, во время работы крестьянин, босой, в коротких брэ и камизе, отличался от священника или вооруженного рыцаря, но в домашнем быту рыцари, одетые в домотканые одежды, вряд ли выделялись среди своих зависимых людей. Нужно было время, чтобы половые и социальные градации отразились и были закреплены в одежде. В конце VII века римский папа еще осуждал только что рождавшийся обычай духовенства носить особые одеяния, а несколько раньше другой папа жаловался на те трудности, которые порождало отсутствие разницы между мужским и женским костюмом.

Разграничение началось прежде всего с цвета. Простому народу было запрещено носить яркие цвета, он должен был довольствоваться серым, черным, коричневым, тогда как знатные люди одевались в зеленое, синее, красное. Сказывались качество тканей и особенно орнаментировка и наличие украшений в одежде знатных лиц. Постепенно обособляется так называемая литургическая одежда: духовенство стало носить костюм, отличный от платья мирян и сложившийся, по-видимому, под византийским влиянием. Перемены стали заметными в середине XII столетия. Нормандский хронист Ордерик Виталий возмущался новшествами в туалетах феодалов: короткие одежды, удобные для движения, стали заменяться длинным костюмом. Удлинились носки туфель, длиннее стали рубашки и плащи, которые подчас даже волочились в пыли, расширились и удлинились рукава. Даже волосы и те стали отпускать. Разумеется, изменение не было столь внезапным, как это кажется Ордерику Виталию, — оно объясняется в конечном счете осознанием классом феодалов своего особого места в общественной системе.

Длинная одежда, подчеркивавшая праздность господствующего класса и сразу же противопоставлявшая его трудящимся — лишь одно из проявлений "революции костюма". Другое — внедрение новых сортов ткани: шелка и хлопчатой бумаги. До XII века шелк лишь изредка привозили с Востока, и он ценился в Европе чрезвычайно дорого. В середине XII века налаживается производство шелковых тканей в Палермо, затем в Лукке. В XIII веке оно распространяется во Франции, а еще позднее — в Германии. Хлопок шел на производство как рядовых тканей (подчас вместе со льном), так и дорогих сортов (моллекин). Производство хлопчатобумажных тканей во Франции было налажено в XII столетии. Наряду с этим из давно знакомых сортов волокна — из льна и шерсти — научились приготовлять высокосортные материи (льняной Дамаск и др.). С XII столетия домотканые одежды сохраняются лишь в крестьянском обиходе — феодалы и городская верхушка предпочитают ткани, изготовленные профессиональными ремесленниками.

Третьей чертой новой моды было усиление в ней орнаментальных мотивов: блио не только украшалось вышивкой, но его кроили таким образом, чтобы ворот был открытым и позволял видеть орнамент на нижней рубахе — шэнс, орнаментированный подол шэнс выглядывал из-под более короткого блио. Особое внимание стали уделять поясу: раньше блио носили с напуском и оно прикрывало пояс, а теперь (отчасти в связи с применением шелковых тканей) блио стало обтягивать фигуру (у женщин плотно облегая грудь), тем самым открылся пояс и стал важным декоративным элементом; он проходил вокруг талии и завязывался узлом спереди, так что оба его конца ниспадали к ногам. В Венской сокровищнице хранится блио, сотканное, как сказано в арабо-латинской надписи на нем, в 1181 году в Палермо. Оно сшито из сине-фиолетового шелка. Широкие рукава собраны книзу в узкие обшлага. Тесный ворот имеет разрез для просовывания головы. Вместе с ним сохранилось полотняное шэнс, окаймленное фиолетовым шелком.

95. Страна Кокань. Картина Питера Брейгеля Старшего. 1567 г.

"Аристократизм" моды XII века особенно резко обозначился в женском туалете: шэнс и блио ниспадали до пят, оставляя открытыми лишь острые концы мягких туфель из цветной кожи. Блио обтягивало торс, а начиная от бедер, книзу, было сшито из другого куска материи и составляло, по сути дела, зародыш юбки. Рукава, узкие сверху, начиная от локтя стремительно расширялись, ниспадая чуть ли не до земли. Ворот и обшлага были украшены вышивкой. "Юбка" и широкие части рукавов — плиссированы. Блио перепоясывалось поясом из шелка, полотна, шерсти или кожи. Одежда и подчеркивала фигуру и вместе с тем свободно развевалась.

"Аристократическая" мода сменяется на рубеже XII—XIII веков новым типом костюма. Шелковая парча сохранялась лишь для самых торжественных случаев в быту высшей знати (бархат внедряется в придворный обиход лишь с XIV века); зажиточный горожанин, как и рыцарь, облачается теперь в сукно, подчас отороченное мехом. Костюм XIII столетия отличается, по словам Дж. Ивэнс, "скульптурной простотой тяжелых одеяний из шерстяного сукна". Это костюм "городской" и по материалу и по функциям: сукно — продукт ткацкого производства самых развитых городских центров XIII—XIV веков (Фландрия, Северная Италия); суконная одежда практичнее "аристократических" одеяний XII века, она рассчитана не на пребывание в доме, но на уличную деятельность, на дальние путешествия. Свободный полет краев одежды, столь типичный для предыдущего периода, теперь исчезает, напротив, возникает обычай зашивать в полы рубах монеты, чтобы придать линиям напряженность и неподвижность; рубахи укорачиваются, рукава сужаются. Важным нововведением XIII века явилась котта (cotte), блио оставалось лишь домашней одеждой; уезжая из дому, человек надевал шерстяную котту, плотно сидевшую на груди, с узкими рукавами. Поверх котты носили сюрко (surcot) — безрукавку из дорогой материи, с разрезами по бокам (а иногда спереди и сзади) для удобства движений. Встречаются изображения сюрко, сшитого вместе с капюшоном. Мужские котта и сюрко были короткими — до середины икр, под ними носили брэ (в эту пору нередко кожаные) и шосс, обтягивающие ногу. К брэ прикреплялись необходимые предметы: ключ, кошель; в начале XIV века брэ стали носить на тоненьком пояске. Строгость силуэта в какой-то мере компенсировалась многоцветностью одеяний: котта были синие, красные, зеленые, шосс — зеленые, белые, синие, розовые. С начала XIV века в моду входит платье с вертикальной цветовой гранью; соответственно и шосс были двухцветными: левая половина одного цвета, правая — другого.

96. Короткие туники, облегающие ногу и заправленные в мягкую обувь шосс, короткие плащи с застежкой на плече. Миниатюра. Середина XI в.

97. Камиза. Миниатюра. Первая половина XI в.

98. Пильщики мрамора, работающие в набедренных повязках. Миниатюра. 1023 г.

99. Прямоугольный плащ с застежкой на правом плече — элемент официального облачения короля (в центре); кольчуга и такой же плащ на герцоге. С гобелена 1120 г.

100. Св. Савва и св. Киприан в одежде нобилей; плащи прямоугольной формы, связанные углами на левом плече; их свита — в приталенных коротких кольчугах. С настенной росписи XI в.

101. Перчатки и рукавицы для полевых работ. Миниатюра. 1338 г.

Женщины в XIII веке отказались от плиссировки, орнаментальных поясов, обилия вышивок, но зато ввели в употребление кружева. В конце XIII века в Нарбонне даже пришлось бороться с обилием кружев: были запрещены кружевные одежды, через которые просвечивала нижняя рубаха — шэнс. Женские котта и сюрко были длинными, до пят; так называемое открытое сюрко, которое состоятельные дамы надевали к обеду и уже не снимали весь вечер, украшалось длинным шлейфом, волочившимся по земле, и большими вырезами под рукавами, подчас с меховой опушкой. Специальной женской формой котта была так называемая соркени (sorquenie), плотно облегающая грудь.

В этот период носили два типа плащей: открытый спереди или сбоку, завязываемый шнурком, и так называемый гарнаш (garnache) типа пончо.

Только с XII века входят в употребление пуговицы — из кожи, кости, металла. До этого времени отдельные элементы средневекового туалета скреплялись завязками и застежками, имевшими помимо функционального еще и декоративное назначение. Пуговицы нашли широкое применение в закрытом костюме XIII столетия: узкий ворот сюрко застегивался на несколько пуговиц или скреплялся застежкой-аграфом.

102. Котта, узкие шосс, обувь. Рельеф. 1096. Аббатство Клюни

103. Крестьянин, работающий в одной камизе. Скульптура (аллегорическое изображение июля). 1196 г. Баптистерий. Парма

104, 105. Камиза, перехваченная поясом, на косаре и крестьянине, несущем траву. Горельеф. XII в. Нотр-Дам. Париж

106. Камиза, шосс и накидка с капюшоном на пастухах. Горельеф. XII в. Собор в Шартре

Древние римляне стриглись коротко и брили лицо. Средневековая прическа постоянно колеблется между римской модой и старым германским обычаем, согласно которому длинные волосы — признак знатности. До середины XII века мужчины брили подбородок и щеки, иногда оставляя усы, волосы стригли коротко. С середины XII века начинают носить длинные волосы и отпускать бороду, что в какой-то мере отвечает длинным одеждам XII столетия. Но эта прическа не продержалась долго: развитие массивного горшковидного шлема заставило рыцарей отказаться от ношения бороды. В соответствии с укорочением и упрощением одежды и волосы стали носить короче — сзади завивая, а спереди выстригая челку.

Женщины отпускали длинные волосы, разделенные прямым пробором на две части и заплетенные в две косы. С XIII века длинные косы — редкость: девушки носят волосы, волной ниспадающие на плечи, замужние дамы, напротив, убирают волосы, скрывая их под платком или шляпой.

До XII века мужчины и женщины перевязывали волосы головной повязкой. С XIII века входят в употребление разные виды головных уборов: чепец, который иной раз надевали под шапку, шляпка с полями, мягкий берет, полусферический калотт. Капюшон, который до конца XII века был составной частью крестьянского плаща, в XIII столетии стал особой формой головного убора и сделался очень модным — ведь он удачно соответствовал общему типу "подвижного" костюма этой эпохи. Широко внедряется ношение драгоценных камней: знатные дамы украшали ими и прически и пояса. Украшением служили и кошельки из вышитого шелка, которые носили у пояса.

На изображениях, видимо больше, чем в жизни, костюм XIII века кажется строгим и унифицированным. Писатели той поры прекрасно знали, что мужчины и женщины полны забот о своих нарядах и внешности. В "Романе о Розе" Амур наставляет куртуазных любовников заботиться о своей внешности: иметь белые руки и чистые ногти, носить узкие рукава, изящно причесывать волосы и не жалеть денег на покупку шелкового кошелька, вышитого пояса, шляпы, — не говоря уже об искусстве ездить верхом, танцевать, петь. Парижские щеголи пудрили лицо и выщипывали брови, душились и держали руки в молоке для пущей белизны. Дамы носили накладные волосы из шелка и красились, открывали декольте. Недостатки рук скрывали перчатки, а большую грудь затягивали лентой, которую завязывали или сшивали на спине.

Но унификация была кажущейся и по другой причине. Человек средневековья придавал одежде, пожалуй, даже большее значение, чем его потомки. Вопрос о том, как одеваться, переплетался в его представлении с проблемами морали и социального статуса. Каждый должен был носить платье, соответствующее его положению и ни в коем случае не оскорбляющее общественную нравственность. Тема одежды — одна из постоянных тем средневековых моралистов и проповедников.