18. Программа перевооружения

– Привет, рабовладелец! – шутливо окликнул меня утром Володя.

– От рабовладельца слышу! – так же шутливо отбрил я его.

Слуг мы себе перед отправкой обратно на рудник приобрели все, так что все теперь в этом смысле друг друга стоили. Да, простые турдетанские рабовладельцы – кто ж мы ещё-то?

– А за рабами, значит, опять нам следить?! – грозно вопрошают своих половин Юлька с Наташкой, картинно уперев руки в боки.

– Макс с Васькиным своих вообще без присмотра оставить как-то не боятся! – отвечают те, пожимая плечами.

С утра у нас стрельбы. Новые арбалеты к нашему возвращению уже ждали нас готовые, и теперь мы тренируемся в стрельбе из них – по одному, залпом и парами, периодически перетасовываемыми, дабы каждый умел взаимодействовать с каждым.

– Чтобы вступить в рукопашный бой, разведчик должен прогребать где-то автомат, пистолет и стреляющий нож, после чего найти ровную площадку и встретить на ней такого же раздолбая! – хохмит Володя, – Поэтому мы, господа арбалетчики, будем изучать не рукопашный бой, а тактику действия малых подразделений!

Но это, конечно, шутки. Отстрелявшись, мы вступаем и в рукопашную схватку – парами и двое на двое, тоже периодически меняясь. Если в бою "двое на двое" в паре с тобой Серёга – проигрыш гарантирован, но зато это неплохая тренировка в бою одного против двоих. Лишнюю минуту при таком раскладе продержаться – тоже немало, а в реальном бою зачастую и спасительно. Иберийские камрады поначалу посмеивались при виде наших деревянных мечей, но посмотрев на наши бои в полный контакт, смеяться перестали. Настоящим оружием мы давно бы уже перебили друг друга на хрен.

После завтрака у нас верховая езда. Попытки галопировать на флегматичном муле – зрелище прекомичнейшее, но на горячих иберийских лошадей нам садиться ещё рано. Если кто не в курсе – ни нормальных конских сёдел, ни стремян античный мир не знает. Даже "рогатое" римское седло ещё не изобретено, а чепрак лишь защищает ноги от едкого конского пота, но никак не облегчает удержание драгоценной задницы седока на спине его скакуна. Поэтому мулов нам для первоначального обучения выделили самых смирных, и эта предосторожность вовсе не оказалась лишней. Уже с первого же занятия по вольтижировке мы вынесли стойкое убеждение, что самое лучшее ездовое животное – это вообще ишак. С него не так больно падать. А Серёгу Юлька теперь, когда не в духе, исключительно "говнюком" кличет. За что? Ну, она-то всегда найдёт за что. А вообще-то – как раз за неудачное падение с мула. Его проклятая животина сбросила с себя не просто на землю, а прямиком в свежеотложенную кучу – ага, вот этого самого, гы-гы!

Она же и ржала тогда с него больше всех, после чего вознамерилась даже типа показать нам тут всем класс, если кто-нибудь соизволит её подсадить – лишь бы только не этот, который весь в говне извазюканный. Из всех нас Юлька и в самом деле была на тот момент самой крутой наездницей, имеющей немалый практический опыт – ага, целых три раза на ведомой хозяином за поводья кляче в городском парке! А Серёгу мы тогда едва уговорили сменить гнев на милость и не расстреливать шкодливое животное из арбалета. Для этого Васкесу, у которого получалось лучше всех – кабальеро всё-таки – пришлось махнуться с ним "скакунами". Сейчас-то мы уже более-менее освоились, но прямо вот так вот сразу пересаживаться со смирных мулов на горячих испанский лошадей – нет, пока что-то не хочется. Серёга-то – ладно, судьба у него такая, но нас-то за что в говне валять?

– Что, Макс, опять по малолетке своей скучаешь? – почти с самого момента нашего возвращения из Кордубы не проходит и дня, чтоб Юлька не завела эту пластинку.

– Оставь меня, старушка, я в печали! – пытаюсь я отшутиться, но где уж там! "Ивана Васильевича" она, конечно, смотрела и на "старушку" не обижается – и на том, как говорится, спасибо. Но в остальном…

– Ну ты сам подумай, ты же ей в отцы годишься! – это она, конечно, здорово преувеличивает, да и совсем не этот фактор ополчает против моей кандидатуры в зятья "почтенную" Криулу, но эта стерва, конечно, доберётся сейчас и до "тех" факторов…

– И вообще, она аристократка избалованная, и ей в мужья такой же аристократ требуется! Ну скажи сам – похож ты на прынца в белом паланкине? – в античном социуме "прынцы" в самом деле чаще в паланкинах путешествуют, чем верхом, так что это даже не прикол ейный, а констатация исторического факта.

– Не похож. И на носильщиков того прынца тоже не похож. Но зато – открою тебе страшную тайну – я прямо как две капли воды похож сам на себя. И почему-то – не знаю уж, почему – некоторым девчатам именно это и нравится, – на самом деле, конечно, я прекрасно знаю, почему это так, и она это тоже знает.

– Самодовольный самец! Д'Артаньян недоделанный! Фон-барон! Рабовладелец!

– Ага, он самый, – логику в её доводах выискивать бесполезно и бессмысленно, обезьяны вон лучше пускай вшей друг у друга выискивают, но Юльку бесит то, что меня хрен прошибёшь.

– Ну Макс, ну зачем тебе эта дикарка? Ты же наш современный образованный человек, а она кто? Аборигенка же дремучая, обезьяна туземная, только с дерева слезла!

– Ага, и с большим кольцом в носу, гы-гы! Кстати, отличная идея, надо будет ей подсказать – наверняка прикольно будет смотреться! Особенно, когда она по-гречески что-нибудь будет декламировать, – я дурашливо закатил глазки – типа, от предвкушения.

– Фетишист! А она, между прочим, суеверная религиозная мракобеска! А ещё – закоренелая античная рабовладелица! Ведь подкладывала же она под тебя свою рабыню? Подкладывала, я знаю! Салтычиха она малолетняя, вот она кто! – вообще-то Салтычиха реальная была по совсем другой специализации, если мне склероз не изменяет, но буду я ещё доказывать чего-то этой…

– Зато КАКУЮ рабыню! – я снова дурашливо закатываю глазки. На самом деле Алтея, хоть и недурна, но самой Велии ну никак не затмевает, но Юлька-то ведь её ни разу не видела, – И заметь, правильно девка воспитана! Раз самой мужика ублажить пока нельзя, так молоденькая смазливая служаночка на то есть, какие проблемы?

– Ну конечно, девчонка из знатной и богатой семьи! Приданое, связи, карьера! Завидная невеста!

– Ага! И КАКАЯ! – на самом-то деле в древних языческих социумах за невесту выкуп платить полагается – вроде мусульманского калыма. Так что в смысле приданого тут, как и у мусульман, чаще всего где-то то на то и выходит. Карьера – ну, Велия ведь не вполне законная, и суперкарьеру мужу едва ли обеспечит, но как раз об этом Юльке уж точно знать никчему. Слишком длинный язык…

– И вообще, Макс, ну тебя в задницу! Затрахал ты меня уже! – вот он, зацените, великолепнейший образчик обезьяньей… тьфу, женской логики – оказывается, это я её затрахал, – В Гадесе твоя капризная и расфуфыренная малолетка, а ты тут, в этой дыре!

– Ага, уже в Гадесе, – и я опять предвкушающе закатываю глазки, отчего Юлька возмущённо фыркает и оставляет меня наконец-то в покое. То, что их не взяли в Кордубу, они с Наташкой простили нам лишь тогда, когда услыхали о наших не вполне безопасных приключениях в пути и на месте. А Гадес – он ведь куда круче Кордубы. Это ж всё равно, что у нас Орехово-Зуево какое-нибудь с Москвой сравнивать… ну и не садист ли я после этого, гы-гы?! От этого она в большей степени бесится или оттого, что совсем не о ней я мечтаю, когда о собственном доме в том Гадесе думаю – это уж пущай остаётся её личной тайной, потому как мне она совершенно неинтересна. И без неё мне есть кого поиметь в виду на предмет того, чтоб поиметь уже в реале, а не в виду. Не нравится – её проблемы.

И поделом ей, потому как – нехрен! В смысле – нехрен мне на больную мозоль наступать. Увы, тут Юлька права – я тут, а акселераточка моя в Гадесе. Серьёзный фактор, со счёта хрен сбросишь. Не зря ведь мамаша ейная, упорно тёщей моей становиться не желающая, в последний день жлобствовать не стала и попрощаться нам дала. Даже – и спасибо ей за это огромное – наедине нас тогда ненадолго оставила. Очень ненадолго, дабы внука нежеланного я ей сделать не успел, но уж наобнимались и нацеловались мы с девчонкой всласть. Типа, пусть уж помилуются напоследок. Ну, насчёт "напоследок" – это мы ещё очень даже будем посмотреть! Зря, что ли, все наши иберийские камрады Велию давно уже "моей" кличут, не говоря уж о наших? Но если наша компания полушутя, то "сипаи" – полувсерьёз, а кое-кто и просто всерьёз, без всяких "полу", а ведь им это дело виднее, надо полагать. И зря, что ли, на моём мизинце вот это бронзовое колечко? Это в нашу современную насквозь атеистическую эпоху древний обычай давно выродился в банальную символику, а в этом мире все насквозь "религиозные мракобесы", ежели по Юльке. В этом мире и это колечко, и та монетка на ниточке – вовсе не пустые символы, а своего рода магические амулеты, призванные охранять и оберегать то, на что настроены. Для того они и пролежали вместе целую ночь в храме соответствующей по специльности богини, как бишь её там… Религиозный эгрегор – великая сила.

А ещё великая сила – вера. Вот почему, например, даже у очень даже сильного паранормала тот же телекинез почти никогда перед глазами у зевак не получается? А всё очень просто. Когда ни одна сволочь за тобой не наблюдает, а сам ты от современного атеистического эгрегора, как и от всех прочих, отрешён – твоей веры хватает, поскольку ничего ей при этом не противостоит. А вот когда ты пытаешься продемонстрировать этот эффект зевакам, то твоей вере в то, что ты это можешь, противопоставлена ихняя вера в то, что это физически невозможно – для человека по крайней мере. Да еще и эгрегором атеистическим усиленная, а эгрегор этот через означенных наблюдателей как раз на тебя в тот момент и нацелен. И неважно даже, посрамить тебя желают эти наблюдатели или – напротив – искренне желают тебе успеха. Абсолютно без разницы. Вера – она глубже и эмоций, и желаний. И что в результате? Правильно – пшик! Сумма векторов, в данном случае направленных противоположно. Но в этом мире – иначе. Верит сама "почтенная" Криула в то, что околдовал я ейную дочурку, или просто в раздражении ляпнула – это тонкости. А "толстость" в том, что в саму возможность подобного колдовства она верит безоговорочно. И сама её дочурка верит в такую возможность безоговорочно – вот, даже и задачу эту сама же мне и облегчила – ага, прекрасно зная и понимая, что делает. И весь этот окружающий нас античный социум верит в такую возможность безоговорочно, и это прописано в тутошнем эгрегоре. И получается – правильно, такая же сумма векторов, только на сей раз сонаправленных – со всеми вытекающими. Никакой тут мистики, голая физика. Квантовая физика, кстати, давно уже "эффект наблюдателя" признаёт. Может, в этом мире и телекинезить полегче окажется? Не пробовал пока, а надо бы как-нибудь на досуге попробовать – облегчающий ходьбу эффект "частичной невесомости" тут работает прекрасно и даже легче, кажется, чем в прежнем мире. Обязательно попробую и телекинез – как-нибудь позже. Сейчас – увы, пока не до того…

Надо работать – и деньги зарабатывать, и оснащаться. За прошедшие с нашего возвращения две недели Нирул уже выплавил с десяток слитков чёрной бронзы и пару слитков – "нечёрной", но тоже вполне себе бериллиевой. По той же самой технологии выплавлялась, по той же и термообрабатывалась, уж это я парню строго-настрого велел, только "заклинания" я ради конспирации читал другие. Для первого раза, требующего особой торжественности – как-никак, "жертвуем" мы богам на сей раз весьма дешёвые камешки, и требовалось убедительно объяснить им, что искренность жертвы важнее – я зачитал "Манифест барона Врангеля" – один из стихотворных перлов Демьяна Бедного, который, как известно, был "мужик вредный". Мы-то сами, в отличие от поколения моих родителей, в школе означенный "Манифест" уже не проходили, но в интернете он мне попался и весьма понравился, так что вызубрил я его с удовольствием. Если ты читал и мемуары самого Врангеля, и воспоминания о нём других, так что знаешь в общих чертах, каким НА САМОМ ДЕЛЕ был пресловутый Чёрный барон, то и перл "дюже вредного мужика" воспринимается уже совсем иначе. Наше поколение, кто интересовался, знало – оттого и убрали его, надо думать, из нашей школьной программы…

– Часы с полёманний пружина,

Есть власть советский такова.

Какой рабочий от машина

Имеет умный голова?

Какой мужик, разлючний с поле,

Валляйт не будет турьяка?

У них мозги с таким мозоля,

Как их мозолистый рука!

"Ассистировавший" мне в тот день Серёга ржал, как сивый мерин, что нам и требовалось для должного задабривания нашего великого божества Авося. Потом-то я, естественно, упростил процедуру, зачитывая при обходе плавильни "Однажды осенью…" – доводилось слыхать? Нет? Млять, и чему вас только в школе учили? Ладно, раз так – развесьте ухи и слухайте сюды:

Однажды осенью, обходя окрестности Онежского озера, отец Онуфрий обнаружил обнажённую Ольгу. "Ольга, отдайся! Озолочу, особняк отгрохаю!" Ольга отдалась. "Отче, отдавай обещанное!" "Отойди, окаянная! Обоссу – околеешь!" Ольга, обидевшись, откусила отцу Онуфрию окаянный отросток.

Володя-то учился в правильной школе, и прикол этот знал. Но в обстановке магического священнодействия и юмор получался дополнительный, так что и в этом случае свою долю священного веселья Авось получил сполна.

Испытания первого слитка после должной термообработки показали его полное соответствие по свойствам "настоящей" чёрной бронзе, что привело начальника рудника в неописуемый восторг. Он уже мысленно нарисовал себе картину маслом, как мы с ним скупаем втихаря простенькие дешёвые бериллы, стоящие сущие гроши по сравнению с аквамаринами, а все ценные самоцветы захомячиваем. По правде говоря, была и у меня сперва такая мысля – поди хреново! Разве трудно мне вместо отсутствующей в обычных бериллах примеси железа добавить в берилловый порошок напиленных из обыкновенной крицы напильником железных опилок, а то и вовсе железной окалины из кузницы?

Но подумав, я решил сию "бизнес-идею" попридержать при себе. Во-первых, я не собирался торчать здесь всю жизнь, а с уходом отсюда неизбежно терял и свою долю в этом прекрасном "левом" бизнесе. Какие расклады будут на новом месте, я не знал, так почему бы не прихомячить ценную идею про запас? Запас – он ведь карман не тянет. А во-вторых, бериллиевая бронза – прекрасный пружинный материал. Самые ответственные пружины – в часах, например – делаются в нашем мире из неё, а гораздо более дешёвая пружинная сталь используется в менее ответственных целях. Но в этом античном мире с хорошей пружинной сталью напряжёнка, и пружинной бронзе достойной альтернативы не наблюдается. А значит – её цена не должна быть заоблачной.

Без железной присадки слиток моей "нечёрной" бронзы чернеть, естественно, не пожелал, и начальник рудника, конечно, был изрядно этим разочарован. Кто ж примет по настоящей цене "ненастоящий" товар? Зато шкурный коммерческий интерес к моим экспериментам он потерял полностью и дал мне на них полный "карт-бланш" – ну, при условии, конечно, что не остановится и производство "настоящей" чёрной бронзы. Цена меди, не говоря уж о древесном угле, была настолько пустяковой по сравнению с ценой аквамаринов, что за некоторый её перерасход никто с него особо не спросит. Ясно же, что наш будущий мастер пока ещё молод и неопытен, и не всё у него пока получается, так что и некоторые дополнительные затраты на его обучение неизбежны. В результате же у нас накапливалась постепенно и пружинная бронза для моих задумок.

А задумал я наше очередное перевооружение. Ну, не во всём – применительно к арбалетам это была, скорее, модернизация. Бронзовые пружинные дуги вместо ясеневых должны были сделать наше основное оружие легче и компактнее, а лёгкие пружинки под спусковыми рычагами – удобнее и безопаснее в обращении. А вот полной смене по плану подлежало наше холодное клинковое оружие.

Сложнее всего было переупрямить Нирула, который, будучи сыном маститого оружейника, "знал совершенно точно", каким должен быть самый лучший меч. Из самых лучших побуждений парень упорно стремился "предостеречь" меня от "ошибок", дабы и мой новый меч был "как у всех нормальных людей". И собственно-то говоря, с местной традиционной колокольни он был совершенно прав. Проверенный временем турдетанский меч, унаследованный от древнего Тартесса, был действительно хорош по всем понятиям этого мира.

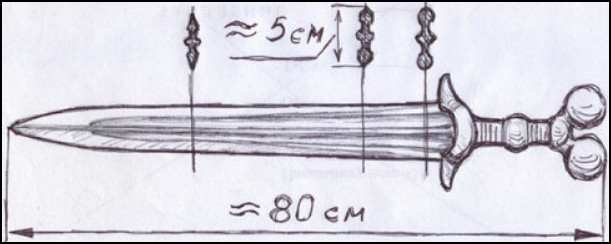

Потеснившая его фальката была веянием моды, которая почти всегда теснит на какое-то время классику, но именно таким и будет клинок римского пехотного "гладиус хиспаненсис" вплоть до ранних имперских времён. Даже длину – сантиметров примерно до семидесяти – он сохранит до времён военной реформы Гая Мария, и лишь после неё укоротится до "стандартных" пятидесяти семи сантиметров для пехоты. А для кавалерии – слегка вытянется, сантиметров до восьмидесяти, превратившись в кавалерийскую спату. Те же самые примерно семьдесят, максимум – восемьдесят сантиметров, если вместе с рукоятью составляла обычно длина и более современных клинков, предназначенных для пешего боя. Та же морская абордажная сабля, та же аналогичная ей солдатская пехотная у фузилёров восемнадцатого века, ну и до кучи тот же самый ланскенет или, как его чаще называли, "кошкодёр" тех немецких ландскнехтов пятнадцатого и шестнадцатого веков. Оптимальная длина, уже не мешающая в тесноте плотного строя, но ещё позволяющая полноценно фехтовать в поединке. Классика – она классика и есть.

Мне же требовалось несколько иное – гибрид здешней турдетанской классики со средневековой. Точнее – с позднесредневековой, тоже проверенной временем. Чтобы разжевать Нирулу, что именно мне от него нужно, мне пришлось взять дощечку и самому обстругать её ножом – я задолбался вырезать классическое для античных мечей выпуклое ребро и нетипичные для них долы по бокам от него – их приобретут в реальной истории лишь позднеимперские римские гладиусы и кавалерийские спаты. Без ребра в середине по делу вполне можно было бы и обойтись, качество металла уж точно простило бы мне этот небольшой отход от традиции, но это долбаное "общественное мнение"… Привлекать к своему оружию излишнее внимание мне тоже не хотелось, и я решил не оригинальничать без необходимости. Назначение долов – облегчить клинок, который у меня будет длиннее обычного – Нирул тоже понял и одобрил, но мой вариант "средневековой" заточки клинка вогнал парня в ступор.

– Так никто не делает, господин! – заявил он мне с видом знатока, – Как же ты будешь резать этой частью лезвия? – он провёл для наглядности пальцем по закругленной паре сантиметров у гарды и тупому углу далее, лишь постепенно плавно переходящему в полноценную заточку "как у людей", – Здесь тоже надо заточить!

– Зачем? Чтобы зазубрины от ударов были глубже?

– У тебя есть щит, господин.

– Но не всегда есть возможность воспользоваться им. Помнишь то нападение на нас – тогда, на дороге? Если бы они успели подготовиться – напали бы на нас внезапно, и нам пришлось бы вступить в бой сходу. А теперь представь себе, что ты – мой враг, и твоя цель – убить меня, а не быть убитым самому. Я иду по дороге, арбалет у меня на левом плече, и я поддерживаю его левой рукой. Ты нападаешь, а у меня моя левая рука занята арбалетом – дашь ты мне время отбросить его и схватить щит?

– Конечно нет, господин. Но ты ведь можешь защищаться и арбалетом.

– Могу, если от этого зависит моя жизнь. Но арбалету это не пойдёт на пользу. Естественно, я очень надеюсь, что скоро у меня появится на нём новая бронзовая дуга, которой не страшны удары…

– Появится, господин, обязательно появится…

– Ну, спасибо, ты меня утешил. Но арбалет – это ведь не щит и не дубина. Им не дерутся, из него стреляют. Если мне повредят на нём тетиву – это не облегчит мне потом стрельбу из него. Уж лучше я приму удар на меч, из которого мне не придётся стрелять. А при такой заточке зазубрина не будет глубокой…

– Я понял, господин! Её будет легче вывести, не стачивая много!

– Зачем? Я вообще не собираюсь её выводить. Чем она мне мешает? Когда их наберётся достаточно – они только помогут мне надрезать туго натянутую верёвку или надпилить деревяшку. Чем это будет не напильник? А рубить я ведь всё равно буду вот этой частью, нормально заточенной, – я показал ему половину клинка ближе к острию.

– Но так нигде не делают, господин…

– Так делают у нас, в моей стране. Наши стрелки вообще не носят щитов, и вся их защита в рукопашной схватке – вот эта вот "сильная" часть клинка. Именно так мы и сражаемся там.

– А зачем закругление у самой гарды?

– Вот смотри, – я взял в руку свой деревянный тренировочный меч и перекинул указательный палец поверх крестовины, – Когда держишь его вот так – колоть удобнее. Но зачем же мне резать себе при этом палец?

– Такая большая крестовина тоже для этого?

– Ну, это разве большая? У нас бывают и побольше. Да, и для этого тоже, но не только. Когда я держу меч обычным способом и принимаю на него меч противника – он может ведь и соскользнуть вниз. Крестовина спасёт тогда мою кисть от серьёзной раны.

– А рукоятки ваших мечей такие же, как ты сейчас нарисовал? – прежде, чем заморачиваться обстругиванием деревяшки, я нарисовал ему рисунок палкой на песке, – Если бы не эта большая крестовина – была бы совсем как наша!

– Она и есть ваша, а у нас другие. Но разве я сказал, что турдетанский меч плох? Он мне нравится, просто я хочу, чтобы в моём мече было лучшее и от наших.

Собственно, два массивных шарика на кончиках раздвоенного иберийского набалдашника – это ничуть не худший балансир-противовес, чем одиночный кругляш известного всем по историческим фильмам классического имперского гладиуса. Будущая римская классика технологичнее, но пока-что легионеры с удовольствием пользуются традиционной испанской, да и "классическим" римский набалдашник станет ещё нескоро – вплоть до эпохи позднереспубликанских Гражданских войн он будет на самом деле всё ещё иметь форму "сердечка", то есть сохранять рудимент традиционного "испанского" раздвоения. Раз нравятся турдетанам именно такие, и они ничем не хуже "правильных римских" – отчего ж не сделать эту маленькую уступку местной традиции? Вон как глаза у Нирула засияли, этого урря-патриота местечкового! Теперь, страшно довольный этим поглаживанием по своей урря-патриотической шёрстке, всё остальное он сделает так, как надо мне. А сколько ещё дней я потратил бы на разжёвывание и уламывание, если бы захотел иметь всенепременно классический "кошкодёр" немецких ландскнехтов?

Самое приятное в работе – это делить с начальником рудника сэкономленные аквамарины. Самому Ремду выбирать и приобретать их недосуг – не царское это дело. У него и помимо нашего рудника немало других забот – есть два других медных рудника – чёрной бронзой там не занимаются, но они поболе нашего, а ещё три железных и один свинцовый, но там ещё и серебро в той свинцовой руде имеется, и основной доход – от него, а не от свинца. Соответственно, и глаз за тем рудником нужен особо бдительный. Поэтому с нами он действует проще, выдавая нашему "царю и богу" деньги, а тот уж сам закупает самоцветы для работы. Если уложился в выданную сумму давно установленного размера, продукцией отчитался – значит, всё нормально. А цена на мелкие третьесортные аквамаринчики за тот же вес – дешевле в разы. Можно было бы в принципе вообще прямо сразу звонкой монетой экономить, но ценные камешки легче и компактнее, и их хранить гораздо удобнее. Да и не так заметна в этом случае наша "химия", надёжно укрытая от посторонних глаз. В дело у нас теперь идёт исключительно непрозрачный третий сорт, второсортные стараемся менять на него же для дела и на первосортные для себя. Нирул, уже выплавивший последние пять слитков с чисто третьесортным порошком, больше этого не боится и сетует лишь на то, что уж больно трудно запомнить мои "заклинания". Я обнадёживаю парня тем, что постараюсь подобрать специально для него попроще…

После обеда, начитав достаточно русской похабщины для успешной очередной плавки, я занимаюсь с начальником рудника и его наложницей-бастулонкой финикийским языком. Млять, ну и уродский же язык! Ну неужели предкам этих долбаных финикийцев было так трудно научиться говорить как-нибудь по человечески! Я сейчас даже не об этой письменности ихней, в которой гласных нет – до неё мне вообще как раком до Луны. Тут устной бы речью овладеть! И турдетанский-то тоже был для меня нелёгок, ведь ни разу ж он не из индоевропейских, но там Васькин здорово облегчил мне жизнь своими уроками баскского, а потом и плотное общение с нашими иберами подтянуло меня до более-менее приемлемого уровня. Да и Хренио ведь как учил? Он хоть на русский мне баскские слова переводил, а тут переводят с финикийского на турдетанский, который мне тоже ни разу не родной! Это ж офонареть! Нет, ну кое-чего таки откладывается в башке, не совсем ведь дурак, хвала богам, но пока-что у меня через пару финикийских слов вырываются сугубо русские, от которых и мой деловой партнёр, и его бастулонка хохочут, поскольку давно уже их запомнили и об их значении вполне догадываются. По крайней мере, перевести не просят. Если б только не Велия, если б не требовался финикийский, чтоб претендовать на неё – на хрен бы он мне тогда сдался? Это ж пытка самая натуральная!

За ужином – Володя со своим очередным "гениальным" прожектом по нашему перевооружению очередной "вундервафлей":

– Слышь, Макс, с пневматикой я понял, что глушняк это дело, а вот как насчёт огнестрела? Простенького какого-нибудь – ну, типа самопалов детских. Ты ж делал их в детстве наверняка!

– А ты не делал?

– Ну, и я делал.

– Ну так за чем тогда дело встало?

– Дык, заряжать-то чем?

– Я думал, у тебя уже есть на примете знакомый торговец селитрой.

– Откуда?

– Ну, а чего ж ты тогда на огнестрел губу раскатываешь?

Губу он обратно закатывает и ест молча, но ненадолго:

– Слушай, так из говна же её добывали! Уууууу! – это его Наташка ложкой по жбану приголубила:

– Нашёл, о чём за столом говорить!

– Ты чё, охренела? Я же о серьёзных вещах говорю!

– В другое время о них поговоришь! Мы тут едим, между прочим!

– Ну, и я ем, ну и чего? Я ж про селитру, не про говно!

На сей раз, предвидя реакцию своей половины заранее, ему удаётся увернуться от ложки, а мы ржём, схватившись за животы.

– Сеньоры, давайте лучше уж в самом деле поговорим о чём-нибудь другом, – примирительно предложил Хренио.

– Например, о слонах! – включился Серёга, – Вот слон, если уж… Ууууу!

– Ты-то куда! Сам говнюк, а всё туда же! – облаяла его Юлька после того, как тоже приласкала ложкой, – Я и так уже эту перловку долбаную есть не могу, а он тут…

– Каждый судит в меру своей испорченности, – проворчал страдалец, потирая ушибленный загривок.

– Кстати, насчёт слонов – они же, вроде, с башнями должны быть! – припомнил Володя, – А у тех…

– Точно! – вспомнил и Серёга, – Те без башен были! Чего так?

– Да, боевой слон должен быть с башенкой, – призадумался и испанец, – Если римляне отобрали их у Карфагена – должны были забрать и их снаряжение.

– Значит, это не те, а уже нумидийские, – предположил я, – Масинисса ж у них в союзничках, вот и прислал в помощь.

– А нумидийцам башенки на слонов ставить религия не позволяет? – хмыкнул Володя.

– Думаю, что просто времени или терпения не хватает. Это ж гораздо дольше дрессировать слона надо, а им хочется всего и сразу. Вот и пытаются брать количеством вместо качества.

– А карфагенских Рим тогда куда девал?

– В Македонию, скорее всего. Помните, рассказывал Ремд, там как раз недавно Филиппа ихнего, нумер пять который, на Собачьих холмах римляне отымели? Воткак раз эти самые слоны смять фалангу и помогли.

– Да брось, звиздёж это! Против македонской фаланги и индийские-то слоны не катят, а тут вообще эти североафриканские недомерки!

– Это когда она в боевом порядке движется. А там она как раз гребень холмов переваливала и перестроилась в несколько походных колонн – идеальный шанс для атаки. Пехота римская не успевала – ни легионеры, ни велиты, а слоны бегают получше людей и успели. Ну и дали фалангистам проср… тьфу – ну, в общем, гы-гы, не дали построиться. А тут и велиты следом, а за ними уж и линейные манипулы…

– Угу. А в стареньком школьном учебнике написано: "Ощетинившаяся копьями македонская фаланга была неприступна. Она отразила все атаки римлян и сама перешла в наступление. При этом строй фаланги нарушился и подвижные римские отряды ворвались в её ряды. Длинные копья македонян стали бесполезными, и македонская фаланга была разбита", – припомнил Володя, – И на этом примере доказывают превосходство римской манипулярной тактики перед фалангой.

– Ты думаешь, только в старом школьном? В новых тоже, и институтском – то же самое! – сообщила Юлька.

– И в военной энциклопедии – тоже, что самое омерзительное! – добавил я, – Ладно нам, штафиркам, голову морочат, но воякам-то нахрена? Их ведь, между прочим, на таких примерах тактическому мышлению учат!

– Наверное, от этого мы так и воюем, – констатировал Серёга, имея в виду, конечно, не именно нас четверых "здесь и сейчас".

– А, кстати, ребята, чего там со слонами? – заинтересовалась Юлька, – Вы говорите, африканские мельче индийских?

– В натуре! – подтвердил ей Серёга, – Я помню индийских в зоопарке – те заметно крупнее были!

– Странно как-то. Африканский же, вроде, больше индийского должен быть.

– Степной больше, который южнее Сахары водится, – пояснил я, – А это лесной подвид, который помельче. Они ещё водится в лесах Атласских гор – только в имперские времена их там истребят окончательно.

– А он точно подвид обычного африканского? Я, вроде, читала где-то, что был и ещё какой-то вымерший средиземноморский – на Сицилии греки его черепа ещё за черепа циклопов принимали.

– Читал про него и я – карликовый сицилийский. Но наверное, тот ещё раньше вымер, а этот с виду – вполне африканский. Ухи, седловина на спине – всё, как положено. Вот, присмотрись повнимательнее, – я показал ей "серебряного слона" чеканки Баркидов, которыми нам в этот раз заплатили жалованье из-за нехватки гадесских "тунцов".

– Ага, мне тоже такими дали! – оживился и Серёга, – И одну даже вот такую! – на показанной им монете слон был с погонщиком на спине.

– Да, слоны – явные "африканцы", – признала и Юлька.

Мы ещё поболтали немного о слонах и других боевых животных.

– Ну, все пожрали? Теперь-то про селитру говорить можно? – спросил Володя, когда мы доели и уже смаковали выставленное нам по случаю производственных успехов Нирула хорошее вино.

– Если только про говно, а не про мочу – так и быть, валяй! – сменили гнев на милость и любезно разрешили бабы.

– Ну, я чего смекаю? В Европу ж в том же шестнадцатом веке завоза селитры ешё не было, а порох хреначили – только в путь. Получается, что вся Европа "говённой" селитрой воевала – и ничего, хватало.

– Ну, во-первых, ты точную технологию получения селитры из говна знаешь?

– Дык, этот же… как его… Экскремент! Извини за каламбур, гы-гы! Неужто не осилим?

– А во-вторых – ты в курсе, как это делалось организационно? Чтобы обеспечить порохом небольшую наёмную армию, всех крестьян облагали натуральной "селитряной" повинностью. Ферштейн? Работа ведь не только говённая – в самом буквальном смысле – так ещё и геморройная. Добровольно хрен кто соглашался. То есть скупать – пожалуйста, а вот заготавливать самому – ищите дураков. Точнее – говнюков. А кому охота говнюком быть по собственной воле? Ну а "бедному крестьянину", сам понимаешь, податься некуда – куда он на хрен денется с подводной лодки? Так у тебя нигде не завалялось именьица с крепостными – душ эдак под триста?

– А если за деньги?

– Володя, ну ты же служил и дневальным бывал. Вот засрали твои дражайшие сослуживцы очко в сортире. Ты его отдраил – с мылом, с хлорочкой…

– Ну, допустим, с мылом-то только полы, само-то очко без мыла, – уточнил он.

– Я утрирую для наглядности. Теперь прикинь – ты его отдраил, а эти уроды его опять засрали, а тут ещё и дежурного по части нелёгкая принесла: "Дневальный! Ко мне! Паччиму очко засрано?! Чтоб через пять минут блестело, как у кота яйца!" Ты снова его драишь, а его эти уроды опять засерают, а тебе же ещё наряд сдавать. Ферштейн? Так это, Володя, была только преамбула. А теперь – развесь ухи и слухай сюды саму "амбулу". Отслуживаешь ты свой первый год, переводишься в "деды" – всё, звиздец, ни очко драить, ни полы с мылом вздрачивать – уже не положено. Дедуешь ты второй год, и к концу его забуреваешь окончательно. А дембель всё ближе, и все твои мысли – ну, о бабах, конечно, о водке, это первым делом, конечно, но после них ведь хоть изредка и о будущей работе на гражданке подумается. Хорошей такой, солидной, денежной, непыльной – скажем, в офисном планктоне…

– Ну, ты загнул! Ведь слесарю же на автосервисе! Ну, в смысле – слесарил…

– Ну, я утрирую. Мечталось-то тебе ведь наверняка о лучшей работёнке?

– Дык, ясный хрен! Но куда хотел, туда хрен брали, а взяли вот только с этими железяками ковыряться.

– Вот, вот. Но это всё-таки с железяками, не с говном. А теперь представь себе такую невезуху – отслужил ты и уходишь наконец, весь из себя такой размечтавшийся, на заслуженный дембель, ищешь достойную твоей крутизны работу, а тебе там вдруг даже железяки шкрябать не предлагают, а предлагают только засунуть свою крутизну себе в жопу и ежедневно драить очки в сортирах, которые тебе драить уж год, как не положено. Ну и за какие деньги ты согласишься быть "вечным дневальным"?

– Да ты чё, млять, охренел?! Сам-то хоть понял, чего сказал?! – представивший себе эту картину маслом в цвете и в лицах Володя отреагировал весьма эмоционально, – Да хрен за какие! Лучше, млять, грузчиком тогда на хрен пойду!

Потом, опомнившись, добавил:

– Ладно, с говном понял, замяли. А как насчёт Индии? Там же, вроде, целые месторождения есть. Вдруг привозят?

– А хрен их знает. Но если и привозят, то разве только в Египет. А теперь сам прикинь хрен к носу – где мы и где тот "Гребипет".

– Твоя малолетка – и та ближе! – не удержалась от шпильки Юлька.

– Прогуляйся туда же, – послал я её в куртуазной форме.

– Я бы с удовольствием, да только вы никак не вырветесь из этой дыры!

Обломавшийся с порохом Володя пригорюнился, оставленный всеми в покое Серёга продолжал "дегустировать" вино, Васкес насвистывал себе под нос что-то эдакое героически-тореадорское, а я курил трубку.

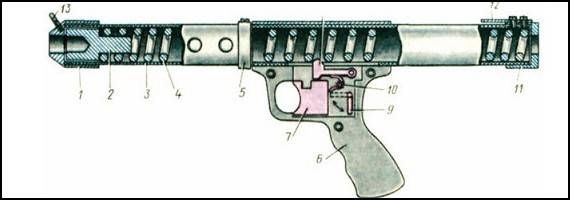

– Слушай, идея! – возбудился вдруг снова Володя, – Подводное ружжо!

– Так у тебя ж есть.

– Дык, пневматическое же! Полетят в нём на хрен прокладки – и звиздец ему! А раньше у меня было пружинное – герметизация на хрен не нужна, а конструкция простая, как три копейки! Вот, смотри! – он принялся рисовать на песке, – Мы сделаем пистоль вот по этой схеме, и не одну, а на всех нас. Меткости нам особой тоже на хрен не надо, это же будет грубятина для ближнего боя – вместо однозарядной кремнёвой пистоли…

– Вот это – другое дело! – я достал и сунул ему в руки свой мультитул, – Делай деревянный макет, – потом порылся и отдал ему остатки своей медной проволочки, – Не пружинная, но немножко пружинить будет – для макета достаточно.

– Значит, осилим?

– Осилим, но не тут. Думаю, в Гадесе осилим…

– А чё так?

– Витая проволочная пружина.

– Так твой же Нирул сделал пружинную бронзу!

– Проволока, Володя! Тут есть только простая кузница – кто нам в ней вытянет проволоку? Пушкина Дантес грохнул, Лермонтова царь к чёрным на Кавказ сослал. Кто у нас кроме них ещё всем дыркам затычка?

– А в Гадесе, думаешь, вытянут?

– Почти уверен. Ты обратил внимание на доспехи римских триариев и части принципов?

– Ну, вроде, на кольчугу похожи…

– Кольчуга и есть – "лорика хамата". По сравнению со средневековой качество у неё ещё то, но нам на её качество насрать. Главное – что италийские оружейники умеют тянуть и навивать проволоку. А гадесские – что, пальцем деланые?

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ