IV

Наступил 1929 год, последний, трагический год жизни Дягилева, последний, двадцать второй сезон Русского балета. Наступил тяжело, трудно — можно было предвидеть, что этот год будет последним.

4 февраля я записал у себя в дневнике: «Предсказываю, что этот сезон будет последним сезоном Русского балета Дягилева. Сергей Павлович устал от всего, отходит от Балета, перестаёт им интересоваться. Найти старинную русскую книгу ему дороже, чем поставить новый балет. Семья наша разваливается. Наш богатырь, наш Илья Муромец, уже не тот».

Всю жизнь свою Сергей Павлович провёл в кипучей, вулканической деятельности, в вечных увлечениях, в постоянных разъездах-скитаниях, в гостиницах, на людях — и, вечный путешественник, вечный турист, на пятьдесят седьмом году жизни устал и почувствовал себя одиноким, одиноким, как король Лир. В нём и было много королевского — королевское величие, королевское обаяние, королевская улыбка и королевская беспомощность.

Дягилев всю жизнь был окружён людьми, не мог и не умел жить без людей (несмотря на горькие и часто тяжелые разочарования, которые приносили ему люди, несмотря на все боли и все болезни) и в последний год своей жизни почувствовал вокруг себя пустоту.

Дягилев отбросил своих старых друзей: из очень старых друзей, друзей ещё по молодости и по «Миру искусства», оставался один Валечка Нувель, из менее старых, уже парижских,— Стравинский и Пикассо. Но с Пикассо, жена которого в это время очень серьёзно болела, Сергей Павлович редко встречался, а Стравинский... С «гениальным» Стравинским, которого с такой гордостью и с такой радостью Дягилев открывал Европе, он расходится всё больше и больше после «Аполлона» и спектаклей Иды Рубинштейн.

У Дягилева оставалась только «его семья» (карамазовская семья? — меня он называл Алешей Карамазовым): «Павка» — П. Г. Корибут-Кубитович, «Валечка» — В. Ф. Нувель, Борис Кохно и я. «Павка» и «Валечка» были «милы» Дягилеву, «но если их слушать,— добавлял Сергей Павлович,— лучше прямо отправиться на кладбище». Павел Георгиевич, прекраснейший человек, был удобной нянькой, на попечение которой можно было сдавать меня, но ни в какой мере не был художественным помощником и советником. Он слегка раздражал Дягилева тем, что приехал из России за границу и только «состоял» при Русском балете; в то же время Сергей Павлович приберегал его для себя, знал, что он может быть не только моей, но и его нянькой, что с ним хорошо будет отдыхать на покое и умирать (и действительно, перед смертью позвал к себе его — Павел Георгиевич не успел приехать). Валечка Нувель, старый друг-исповедник и когда-то советчик по художественным вопросам, потерял в конце концов свой авторитет в глазах Дягилева: Нувель не понял высших шедевров для Дягилева — «Весны священной» и «Жар-птицы», «не нашел музыки» в них, Нувель не понял конструктивизма «Стального скока» и отговаривал от сближения с советским искусством,— и Сергей Павлович упрекает Иду Рубинштейн в том, что «она слушает своих Валичек, а талантишка нет через них перескочить»... Но и помимо художественных вопросов, в последний год своей жизни Сергей Павлович не то что сторонился свидетеля всей его жизни, своего былого «сердечного друга», а меньше всего пускал его в свою внутреннюю жизнь, в которой нарастал драматизм, больше закрывался от него, как и от других... Не хотел ли Сергей Павлович закрыться от самого себя, не видеть того, что он начинал слишком поздно видеть,— ошибок своей жизни или, лучше сказать, ошибки своей жизни, в которой не было ничего выше собственного желания? Почувствовал ли это Валечка Нувель или просто оберегал свой покой и своё философское спокойствие, но, во всяком случае, в последний, 1929 год он как будто старается оставаться подальше, в стороне, сторонним свидетелем душевной драмы Дягилева. И до последнего года я несколько раз замечал, что Валечка как будто торжествует и тихо улыбается, когда что-нибудь роняет Сергей Павлович в моих глазах, и как будто посмеивается; к тому же Вальтер Федорович постоянно брал мою сторону, и Сергей Павлович читал в его глазах упрёк себе...

Оставался Кохно,— но от Кохно Сергей Павлович все больше удалялся.

Оставался я — преданный, верный («я ему буду верен до конца»), покорный, послушный, терпеливый. Но Сергей Павлович не доверяет моей преданности и верности и боится моего терпения; ему кажется, что если я терплю, то, значит, что-то задумал и только выжидаю минуту...

Я тяжело переживал мою драму отхода от Дягилева и тогда не понимал ещё, что расхождение было более внешнее, более кажущееся, более создававшееся моим воображением,— от этого драма не теряла своей остроты. Я продолжал любить Сергея Павловича, и, как в особенности это показали дальнейшие события, любовь Сергея Павловича ко мне ничуть не уменьшалась, но каждый был поглощен своей работой и своими переживаниями и не вводил в свой внутренний мир другого. Сергей Павлович не считал нужным выражать и тем самым закреплять своё чувство, и, казалось бы, я должен был бы привыкнуть к тому, что он избегал экстериоризации [ от exteriorizer – фр. - проявлять] внутренних переживаний. Я «обижался» на то, что Дягилев мало занимается мною, мало входит в мою жизнь,— но разве и я сам достаточно понимал, что происходит в нём и чем он живёт?

1929 год начался для Дягилева большой душевной и физической усталостью, большой апатией — индифферентизмом; ему хочется уйти подальше от суетливой, шумной сцены и от неверных людей к тихим, спокойным, неизменяющим книгам. И в то же время, покорный своей природе, требующей вечно нового, вечно новых увлечений, усталый и больной Дягилев, бессознательно для себя, начинает искать новых людей и новых увлечений и находит — юного музыканта, нового «гения» — Игоря Маркевича, который в это время ещё учится в лицее...

И рядом с этим влечением к новому Дягилев обращается к давнопрошедшему, 1929 год проходит под знаком возврата к старому — к прежним, даже юношеским, увлечениям в искусстве, к мыслям о прежних друзьях, к воспоминаниям о юности и детстве...

Памятно мне наше посещение Нижинского в январе 1929 года — несбывшаяся мечта Сергея Павловича воскресить великого танцора. Сергей Павлович сговорился с belle-soeur [свояченицей – фр.] Нижинского (жена его была в то время в Америке), и мы поехали в Пасси, где он жил. Уже дорогой я пожалел, что поехал,— такое смущение и стеснение овладели мною: как я буду себя вести там, как буду себя держать? и нужно ли вторгаться в эту, уже нездешнюю, жизнь, нарушать её ход и ритм? нужно ли видеть то, что не в состоянии поселить в душе ничего, кроме ужаса? не лучше ли вернуться домой, в свою кипучую и нормальную жизнь?

Когда мы вошли в квартиру Нижинского, меня поразила больничность обстановки: больничный запах, особенная больничная тишина — умер звук,— какие-то больничные в белых халатах слуги. Хозяйки не оказалось дома, и слуга сказал, что он пойдёт «доложить» о нас Нижинскому. Я понял, что он пошел не докладывать, а посмотреть, в каком состоянии находится Нижинский, можно ли к нему допустить посетителей. Слуга вошёл в комнату — нет, не в комнату, а в арестантскую камеру Нижинского, и в раскрытую дверь я увидел лежавшего на очень низком широком матрасе полуголого человека: в распахнутом халате и в одних носках Нижинский лежал, вытянув скрещенные ноги (в такой позе он оставался и при нас, то расцарапывая до крови ноги, то играя манерными кистями рук). Слуга подошел к Нижинскому и сказал, что к нему пришли друзья, которые хотят его видеть.

- Faites entrer [Пусть войдут – фр.], — услышал я как будто спокойный голос здорового человека.

Мы вошли. Когда я переступил порог его комнаты, всякое смущение прошло, уступив место состраданию к несчастному человеку, к ближнему. Я подошёл и прикоснулся губами к его горячей руке. Он дико и подо-зрительно, как травимый зверь, бросил на меня исподлобья взгляд, потом вдруг чудно улыбнулся — так мило, хорошо, по-детски, светло и ясно улыбнулся, что зачаровал своей улыбкой. И дальше он то мило улыбался, то мычал, то громко и неприятно-бессмысленно хохотал.

На приход Сергея Павловича он не обратил сперва никакого внимания, но с каждой минутой, несомненно, начинал всё больше и больше чувствовать Дягилева, может быть, узнавал его и минутами вполне спокойно, внимательно и как будто разумно слушал его. Сергей Павлович сказал ему, что я танцор, Сергей Лифарь, и что я люблю его, Нижинского.

— Любит? — отрывисто переспросил Нижинский. Это было едва ли не единственное слово, которое Нижинский сказал по-русски,— все остальное он говорил по-французски.

— Да, Ваца, и он тебя любит, и я, и все мы тебя любим по-прежнему.

Нижинский захохотал и сказал: «C'est adorable!» [Это восхитительно! – фр.] Дягилев перевёл разговор на танцы — в надежде, что прежнее может всколыхнуть его и вернуть его к реальности, к прежней жизни, в которой ничего выше танца для Нижинского не существовало. Нижинский безразлично слушал, но какой-то процесс мыслей-ассоциаций в нём происходил, и он вдруг с любопытством, недоумением и какой-то опаской стал смотреть на меня, как бы спрашивая: кто я? Сергей Павлович снова сказал, что я Лифарь, танцор, и что я пришел приветствовать его, великого танцора. У Нижинского дрогнули мускулы лица — совсем так, как в прежнее время, когда он видел других танцоров, которые как будто угрожали его славе единственного танцора и вызывали в нем не зависть, нет, а инстинктивное и непреоборимое желание станцевать ещё лучше, добиться ещё большего.

— II saute? [Он прыгает? – фр.]— судорога мускулов разошлась, и он снова засмеялся своим милым, чудным смехом, и этот смех своей прелестью и кротостью как бы закрыл собой его — жалкого, опустившегося, дряблого. Дягилев побледнел: неожиданный вопрос-крик Нижинского — прежнего Нижинского? — испугал его, и он быстро-быстро, справляясь со своим волнением, заговорил:

— Mais oui, Ваца, il saute, il saute tres bien, tu le verras [Ну да, он прыгает, он прыгает очень хорошо, ты это увидишь – фр.]

Тут Сергею Павловичу пришла мысль повезти Вацлава в Оперу — в этот день как раз шёл «Петрушка» С. Карсавиной, с которой он танцевал в своей любимой роли. Мне Дягилев сказал только, что постарается снять Нижинского вместе с участниками балета, но по блеснувшим глазам Сергея Павловича я видел, что он надеется на большее — что в Опере, в обстановке, с которой была связана вся жизнь прежнего Нижинского, для которого ничего не существовало, кроме сцены, может произойти чудо. Дягилев поделился своей мыслью с belle-soeur Нижинского, вернувшейся в это время домой. Она ухватилась за эту соломинку, как будто тоже прочтя в грустных глазах Дягилева надежду.

По тому, каким взглядом Нижинский смотрел на Дягилева, можно было подумать, что он окончательно узнал его. Видно было, что он рад нашему приходу, бывшему событием в этом печальном доме: за два года, протекших с отъезда его жены в Америку, никто не приходил к нему, и он лежал один, забытый, со своими тяжелыми думами, которых он не мог ни разрешить, ни уяснить себе.

Нижинского начали снаряжать в театр. Я попросил его встать, он охотно встал, и я был поражен его маленьким ростом. Вставал он странно: сполз со своего низкого матраса на четвереньки, на четвереньках сделал круг по комнате и потом уже выпрямился; при этом я заметил, что у него вообще была тяга к земле, желание быть ниже (и низкий матрас его лежал прямо на полу), чувствовать опору, — когда он шёл, он как-то клонился к полу и чувствовал себя уверенным только в лежачем положении.

Дягилев нас смерил: он оказался на полголовы ниже меня; его ноги — ноги великого танцора — были невероятных размеров, шаровидные, но вместе с тем такие дряблые, что непонятно было, как он может держаться на них. Его повели в ванну. Я ухаживал за ним, как за ребенком, и своей волей заставлял его себе подчиняться. В то время как я брил его туго поддававшимся «жиллеттом», он терпеливо сидел, то делая гримасы, то мило, кротко улыбаясь; но слугу он явно побаивался и особенно испугался, когда тот начал его стричь. Пробыв у Нижинского около двух часов, мы покинули его до вечера. В девять часов я вернулся, чтобы везти его в театр. Я не торопился на спектакль, так как участвовал только в последнем балете — в «Петрушке», где исполнял роль негра.

Нижинский сидел одетый, в напряженной позе, с тупо устремленным вверх взглядом. Я свёл его по лестнице, держа под руку. Он молчал — и вдруг громко сказал:

— Faites attention! [Обратите внимание! – фр.]

Кроме этих коротких фраз, я от него не услышал ни слова: он ушёл в себя, закрылся и для него я перестал существовать. Он спокойно сел в автомобиль и оставался спокойно-неподвижным всю дорогу до театра.

Нервная дрожь пробегала по мне, когда я переходил сцену, ведя под руку Нижинского. Сергей Павлович с Руше встретили нас и провели в ложу (Дягилев и во время спектакля оставался с ним в ложе). Нижинский разглядывал зал и сцену — шёл первый балет — и не был с нами. Внешне он производил впечатление человека, поглощенного какой-то своей глубокой, тяжёлой, неотвязной думой и потому не замечающего того, что его окружает. О чём думал он? Не знаю. Да и кто может знать? Но знаю, что он был где-то далеко, недосягаемо далеко, и не сознавал, что он в театре.

Скоро по зрительному залу разнеслось, что в ложе сидит Нижинский; к нему приходили в антрактах, здоровались, пробовали с ним разговаривать,— он ничего не понимал, тупо смотрел куда-то вверх и мило, хорошо, но тупо полуулыбался.

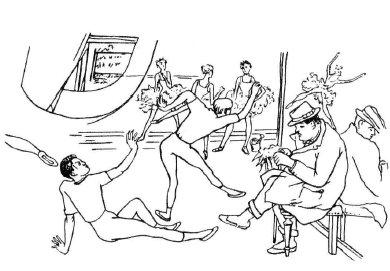

Во втором акте перед «Петрушкой» Нижинского привели на сцену и сняли вместе с нами. Я — «негр» (справа), Карсавина — «балерина», Дягилев, Бенуа, Григорьев, Кремнев (слева) окружали это бессознательное, бывшее божество. Когда перед нами поставили аппарат, Нижинский по рефлективной привычке стал улыбаться, как улыбался, когда его снимали в дни триумфа.

После съёмки он вернулся в ложу и оставался до конца спектакля; как рассказывал Дягилев, он разрумянился и дышал жаром. Когда кончился балет и Нижинскому предложили одеваться, чтобы идти домой, он неожиданно заявил: «Je ne veux pas» [Я не хочу – фр.].

Его силой вывели под руки...

10 февраля 1929 года, во время первой нашей гастрольной поездки в Бордо, я писал моему постоянному корреспонденту Павлу Георгиевичу: «...как видите, Бог помогает и настроение у Сергея Павловича хорошее, рабочее. Он увлечён своим двадцать вторым сезоном и много работает для его подготовки. Я тоже чувствую себя вполне хорошо и доволен жизнью — „полной чашею": много упражняюсь, и работа идет хорошо, чувствую, что могу вынести на своих слабых плечах сезон — ведь весь сезон на мне; бываю часто в концертах и почти каждый вечер хожу в театр или синема, к которому пристрастился ещё больше. Меня окружает тепло, я спокоен за настоящее, милое, спокойное и хорошее, будущее светло и желанно... Кажется, у меня всё есть, „полная чаша", а между тем во мне растет какая-то неясная тревога, какая-то грусть, которая не даёт мне слиться с окружающей меня жизнью и людьми, во мне есть что-то, что отделяет меня от нашей „семьи". Дай Бог, чтобы это были только нервы! Часто вспоминаю наши милые, тихие миланские беседы и чувствую, что мне недостает Вас,— с Вами я бы чувствовал себя надёжнее, увереннее, прочнее...»

Через два дня оказалось, что моя грусть и тревога была не расстроенными нервами, а тёмным, неясным, насторожившимся предчувствием, ожиданием обиды. Я недаром не мог слиться с нашей «семьей» и чувствовал, что меня что-то отдаляет от нее,— отдалял недружеский удар, готовившийся за моей спиной. «Семья» в свою очередь боялась, что я вдруг могу оставить и её, «семью», и театр... За моей спиной происходили разговоры, в которые я не был посвящён, в которых не принимал участия и которые имели целью отдалить меня ещё более от Сергея Павловича,— Сергей Павлович поддался уговорам пригласить снова в труппу Долина, и «англичанин» был выписан. Со мной об этом не советовались, моего мнения не спрашивали, мне, первому танцору Балета, даже не сообщили о принятом решении. Удивительно ли, что в нашей труппе и по Парижу стали распространяться слухи, что я ухожу из Русского балета, что моя звезда закатилась и что на смену мне выписан «англичанин». Эти слухи были такие упорные, что моё появление в Монте-Карло в труппе произвело сенсацию. «То грустное, о чем я Вам писал три дня тому назад и что неясно бродило во мне последнее время, оказалось предчувствием. Бессознательное „нутро" моё, никогда меня не обманывающее, моё скрытое и большое, большее, чем я сам, чем моё сознание и понимание, ждало себе горечи и обиды — и горечь, и обида пришли и убили меня, убили моё существование и последнее — мою веру в нашу „семью", которая строилась годами и которая теперь в одну минуту рухнула. Я потерял друзей и вижу теперь, что их никогда и не было, что случайность, простая слепая случайность соединила несколько разных людей... Не оскорбленное самолюбие, не обуявшая меня гордыня говорит во мне, а другие два чувства, которые так жестоко, так грубо задеты приглашением „англичанина". Разбита не моя гордыня, а моя гордость, гордость моего высшего „я" — главная сила, толкавшая меня на искания, на достижения, на создание, на героические шаги в искусстве, на большой труд, который позволял мне вести Русский балет своими слабыми силёнками, когда не было других больших артистов (как сезоны без Мясина, без Идзиковского, без Славинского, без Долина и Вильтзака). Вы знаете — и они должны это знать и знают, но не хотят знать, не хотят помнить,— что я всего себя отдавал Русскому балету. Вы помните, как я не задумываясь — только для того, чтобы не подводить Русский балет,— со сломанными ногами выступил в „Зефире и Флоре"... Внешне пусть всё остается как было, внешне я буду таким же, каким был, только меньше буду улыбаться, но с этих пор я закрыт для всех. Это испытание меня не сломило, я теперь тверд и силён и знаю, что теперь наступает мой новый этап в жизни. Я буду снова строить своё, теперь уже только своё, и буду снова одиночествовать. Но если бы Вы знали, как тяжко носить в себе назревающую истину, доступную, может быть, одному мне. Эта истина заключается в том, что невозможное доступно, а достигнутое преходяще. Тяжело мне, дорогой Павел Георгиевич!..»

Скоро на мою долю выпало большое счастье, отравленное горечью.

Как-то в середине февраля в Париже мы сидели втроём — Сергей Павлович, В. Ф. Нувель и я — и составляли программу спектаклей весеннего сезона в Париже.

— У нас есть два балета-creations [творения – фр.] — «Бал» и «Блудный сын», а мне необходим для сезона третий балет. Я не хочу больше ничего давать Баланчину, да и вообще он у нас последние дни, и я скоро с ним расстанусь... Что же делать?

Пауза — холодная пауза. После паузы Сергей Павлович продолжает, обращаясь ко мне:

— В конце концов, Серёжа, ты мог бы поставить балет, ведь я раньше на тебя рассчитывал как на хореографа.

«Раньше рассчитывал», а потом перестал рассчитывать, забыл о моей «хореографической» мечте? Слова Сергея Павловича меня задели — «раньше»,— впрочем, не столько даже слова, сколько тон — холодный, безразличный, как будто речь идёт о маловажном для меня и для него, а не о самом важном для меня, о том, чем я пламенел все последние четыре года после первых робких творческих попыток в «Зефире и Флоре».

Дягилев продолжает медленно, лениво перелистывать свою тетрадь со списками балетов, ищет какой-нибудь подходящий балет для возобновления.

— A voila... «Renard» de Stravinski [Ах вот… «Лиса» Стравинского – фр.]. Можно взять «Renard'a»... Что же, Лифарь, вы будете делать балет

или нет? Хотите попробовать?

Меня всего переворачивает от такого тона и от такого подхода к моему самому заветному, к моей напряжённейшей мечте о творчестве. Стараясь сдержать свое волнение, не выдать себя, я подделываюсь под тон Дягилева и отвечаю таким же безразлично-беспечным тоном, как будто бы речь идет о каких-то пустяках для меня:

— Ну что же, могу попробовать, если вам этого хочется, если вас это интересует.

И мы идём завтракать в ресторан.

Так я стал «хореографом»; к этому шагу моей жизни подошли без любви, без торжественности, без трепета дружбы, а ведь Дягилев любил обставлять торжественностью, обрядом все события, все жизненные вехи и вкладывать столько сердца, столько себя в эту торжественность. Не так он говорил о моём хореографическом будущем в 1924 году, когда с таким жаром уверял Нижинскую, что из меня выйдет большой танцор и большой хореограф, когда убеждал меня учиться в Италии и впитывать в себя художественные впечатления, дышать воздухом искусства — и старого, и современного, собирать и копить художественный материал, который будет перерабатывать художественный гений (он верил, что во мне есть творческий гений). Тогда уже — слишком преждевременно,— на пороге 1925 года, Дягилев убедил меня приступить к «хореографическому» творчеству и дал мне постановку «Зефира и Флоры». Если до «Зефира» я просто мечтал о хореографическом творчестве, даже тогда, когда ещё не умел танцевать и мало понимал в этом искусстве, то балет «Зефир и Флора» дал мне веру в себя, укрепил во мне чувство творчества, показал мне, что я смогу стать хореоавтором. Я продолжал тайно учиться (тайно от других, но не от Дягилева: я создавал хореографические черты в балетах Баланчина при нём в комнате) — я знал, что наступит день испытания, когда я стану творцом-хореоавтором, или мне придётся навсегда похоронить эту мечту. И этот день настал — в холодных, безразличных сумерках.

За завтраком, с холодным доверием ко мне — хореографу, Сергей Павлович хочет меня записать на афише сезона.

— Нет, Сергей Павлович,— попросил я,— подождите меня ещё записывать, дайте мне подумать, дайте мне партитуру, и через несколько дней я вам дам ответ, могу ли я взять на себя постановку.

Я взял партитуру, стал изучать её, и тут мне сразу пришла мысль построить балет на параллели хореографического и акробатического исполнения; я захотел в «Renard'e» выразить постройку движения в его формах, найти современный небоскрёб танца, соответствующий музыке Стравинского и кубизму Пикассо. Я поделился своею мыслью с Дягилевым, которому она очень понравилась. В наш разговор вмешался Б. Кохно, который стал доказывать, что моя выдумка ввести акробатов очень удачна, но необходимо ограничиться одной акробатикой и не разбивать впечатления танцорами, хореографическим элементом. Дягилев молча слушал наш спор и прекратил его словами:

— Сейчас не стоит спорить. Пусть Серёжа поработает, сделает несколько балетных эскизов, по которым можно будет судить о том, что он хочет дать, а мы тогда увидим, посудим, потолкуем. Ты, Сергей, не слушай теперь никого и делай так, как тебе подсказывает твой художественный инстинкт.

Я стал работать один в зале «Плейель» и в несколько репетиций сделал хореографические наброски образа-танца в вариациях Петуха и Лисы. Часто я приходил в отчаяние и беспомощно озирался вокруг себя, ища ес-ли не помощи, то хотя бы поддержки,— никто мне не помогал, никто не поддерживал меня...

23 февраля Сергей Павлович сказал, что на следующий день придёт смотреть мою работу. С волнением и страхом ждал я этого следующего дня — 24 февраля, который должен будет решить моё будущее. Я должен буду завтра выступать не перед моим «Котушкой», с которым у меня было столько «разговорушек» эти пять лет, а перед Дягилевым — директором Русского балета, самым большим, единственно великим Критиком и Судьею всей художественной жизни XX века, пророком и угадчиком; его осуждение равносильно смерти в искусстве, его одобрение — пророчит, предсказывает великое будущее, большую творческую жизнь. И от того, что этот Критик, этот Судья художественной жизни нашей эпохи — мой лучший друг, от этого мне ничуть не было менее страшно. Я знал, что он произнесёт свой суд — свой приговор — без сожаления, что ничего не утаит из дружбы или жалости, что мой стыд, мой позор — его стыд, его позор, который он не станет скрывать. 24 февраля Сергей Павлович был в зале «Плейёль» и одобрил эскиз танцев Петуха и Лисы — одобрил без внешнего энтузиазма, без всяких громких слов и фраз, но одобрил. Пришёл и на следующий день, опять с большим интересом и одобрением следил за моей работой и объявил на 1 марта суд, мой «страшный суд». Я весь ушел в творческую работу, в совершенно новый мир, в новые чувства, в новые настроения, в новые мысли, стал одержим вечным кипением, вечной горячкой. Мысли и чувства так напрягались и так горели, что минутами становилось страшно: а вдруг не выдержит мозг этого напряжения и разорвётся или произойдёт какая-нибудь остановка, которая будет катастрофичной? Что, если я умру до окончания создания «Renard'a»? Только бы дожить! Что, если я не сумею сотворить или артисты не помогут мне выразить то, что так теснится во мне и теперь уже настойчиво требует своего выражения? Тогда я потеряю себя, откажусь от себя, откажусь от своего положения, от танцев, от успеха и стану ничем...

Я был полон своим творческим жаром, и этими мыслями, и... обидой на то, что «им» — моей «семье» — не было никакого дела до меня и до моих мыслей и чувств. И когда я слышал их смех, у меня показывались слёзы, камень обиды давил меня, я сжимал зубы, чтобы удержаться и не выйти к ним и не разрушить их смеха, не разрушить легкости их дня.

Настало 1 марта — день «страшного суда». Озлобленным и раздражённым пошёл я на репетицию. На репетицию пришли Сергей Павлович, Ларионов (ему принадлежали декорации «Renard'a») и Кохно. Репетиция прошла в холодной атмосфере молчания. Я с аккомпаниатором начал вариации Петуха и Лисы и показал некоторые эскизы — «судьи» молчат... Для того чтобы отдохнуть и набраться сил (вернее, собраться с силами), я вышел в уборную и стал прислушиваться к начавшемуся тотчас после моего ухода горячему спору. Сергей Павлович яростно оспаривал Кохно, я слышу его слова: «со времени „Sacre du Printemps"» [«Весны священной» И. Стравинского – фр. ]... «совершенно феноменально»...

Сергей Павлович повысил голос, и мне было слышно каждое его слово.

Я вышел показать ещё один кусочек — теперь уже совсем в другом настроении, уверенный, ликующий,— знал, что Сергею Павловичу нравится.

Возвращаемся домой в такси. Дягилев обращается ко мне:

— Я тебя ставлю в афишу и даю тебе лучших артистов и полную свободу постановки. Сделанные тобою эскизы превосходны и очень значительны.

Я начал делать «Renard'a»... Трудно было найти музыкальных акробатов, но после долгих поисков их нашли, и я начал работать с ними.

В конце марта мы уехали в Монте-Карло, в более спокойную обстановку,— впрочем, мысли мои и нервы были далеко не спокойны, и у меня в моей работе, дававшей мне много радости, появилась какая-то самоуверенность, которая начинала меня даже тревожить.

Сергей Павлович был в постоянных разъездах между Монте-Карло и Парижем, забегал, когда приезжал в Монте-Карло, на минутку ко мне на репетицию, одобрял, говорил: «Замечательно, прекрасно» — и уходил, как будто избегая больших и откровенных разговоров. Мы всё больше и больше отдалялись друг от друга, хотя он и был очень внимателен ко мне и к моему балету и очень был тронут, что свой первый хореографический труд я посвятил ему.

Когда труппа узнала, что я стал хореографом, то отнеслась к этому очень участливо и приветливо, тепло и с большим интересом следила за моей работой и принимала в ней участие. Я много работал с Войцеховским (Лиса) и Ефимовым (Петух) и всё время был в восторге от их работы, о которой сохраняю благодарную память до настоящего времени: оба они так легко, с лёту схватывали, так верно угадывали мои мысли и приводили их в исполнение, так товарищески горячо старались о том, чтобы мой балет вышел хорошо, что каждая репетиция с ними была радостью для меня и подымала моё настроение, подавленное в жизни в это время. Работа шла хорошо и вызвала всеобщее одобрение.

Помню, как Дягилев пришёл на репетицию с художником Руо, Стравинским, Прокофьевым и как гордился мною и говорил, что Бог посылает ему молодые таланты и что у него появился новый балетмейстер.

Сергей Павлович стал говорить о двух балетах, которые он хотел заказать уже специально для меня Маркевичу и Хиндемиту, которого он очень любил и ценил. 12 мая кончился наш последний монте-карловский сезон, начавшийся 4 апреля. Сезон с самой разнообразной и богатой программой прошёл блестяще: большой успех выпал и на долю нового балета Кохно — Риети — Кирико — Баланчина «Бал» (премьера его состоялась незадолго до конца сезона — 7 мая). 13 мая вся труппа уехала в Париж: 22 мая должны были начинаться спектакли в Париже сразу двумя новыми балетами — «Блудным сыном» и «Лисой».

Трудно, тяжело начинался для Дягилева весенний парижский сезон 1929 года. Он то кипел и горел, то остывал и впадал в апатию. Недовольно смотрел Сергей Павлович на репетиции «Блудного сына»: «Блудный сын» не клеился, шёл вяло, и, может быть, самым вялым его исполнителем был я. До «Renard'a» я постоянно принимал участие в работе Баланчина и облегчал её ему, теперь я был поглощен своей творческой работой и был безучастным артистом, присутствующим, только присутствующим на репетициях «Блудного сына». Сергей Павлович был подавлен тем, как шла работа с «Блудным сыном», и несколько раз начинал как будто случайно заговаривать со мною, как будто желая мне незаметно подсказать, внушить:

— Знаешь, Серёжа, ты не думаешь, что в «Блудном сыне» можно попробовать дать больше игры?

Или:

— Ты не бойся давать чувство в «Блудном сыне», не бойся драматической игры, если так понимаешь свою роль.

Меня это удивляло: Дягилев так всегда боялся драматического «нутра» в балете, это так противоречило его принципам.

Я отмалчивался, и Сергей Павлович уходил огорчённый.

Для «Блудного сына» декорации и костюмы были заказаны художнику Руо, которого Дягилев для этого ещё раньше выписал в Монте-Карло. Руо пробыл месяц в Монте-Карло, вёл очень интересные беседы с Сергеем Павловичем об искусстве, но... когда надо было уже ехать в Париж, выяснилось, что Руо ничего ещё не сделал. Спас положение сам Дягилев: Дягилев попросил дирекцию отеля открыть ему комнату Руо; порывшись в его эскизах, выбрал один для декорации первой картины; вторую он набросал сам — палатку — и в тот же день заставил Руо перерисовать её и усиленно занялся couture'eм [шитьём – фр.], сшивая и видоизменяя наброски Руо. С несчастным «Fils Prodigue» [Блудным сыном – фр.] было вообще много неприятностей: Прокофьев был недоволен постановкой и ссорился с Баланчиным. Начались неприятности с Баланчиным и у Дягилева: до Сергея Павловича дошли слухи о том, что Баланчин тайком ставит у Анны Павловой, ведёт переговоры с Балиевым и проч. и проч. Дягилев решил не возобновлять контракта с Баланчиным (и действительно по окончании сезона не возобновил) и передать всю работу новому балетмейстеру — мне.

В тревожном и подавленном состоянии привёз новые балеты в Париж Дягилев, да и у всех нас настроение было не веселее. Наступают парижские спектакли — премьеры «Renard'a» и «Блудного сына». Утром перед генеральной репетицией (ночь перед генеральной репетицией Дягилев, как всегда, провёл в театре и всё доделывал) Сергей Павлович приходит ко мне и первый раз в жизни просит, почти умоляет меня:

— Серёжа, пожалуйста, прошу тебя, спаси мой двадцать второй сезон в Париже. Я ещё никогда не проваливался, а теперь чувствую, что провалюсь, если ты не захочешь помочь мне, если не захочешь сыграть Блудного сына так, как нужно,— драматически, а не просто холодно-танцевально. Я рассчитываю, Серёжа, на тебя!

После генеральной репетиции я немного выпил за общим завтраком и весь день находился в каком-то неспокойном, взвинченном, приподнятом состоянии. Возвращаюсь с Павлом Георгиевичем домой в отель «Скриб», где мы остановились. Вечером звонок по телефону: Сергей Павлович передаёт, что он не вернётся домой до спектакля, и просит меня пойти в театр вдвоём с Павлом Георгиевичем и прислать ему через Кохно фрак. Так ещё никогда не бывало. Обыкновенно поездка в театр на премьеру была торжественным событием, которое обставлялось как отправление в дальнюю дорогу: все садились, две минуты молчали, потом Сергей Павлович вставал, целовал меня и крестил. А теперь... Не может Сергей Павлович приехать или не хочет, потому что всё последнее время избегает оставаться со мной en tete-a-tete, или просто считает это ненужным, неважным?..

Я ложусь на кровать и заявляю Павлу Георгиевичу:

— Я не пойду в театр сегодня. Я не чувствую «Блудного сына» и боюсь, что провалю его. Сергей Павлович хочет, чтобы я «играл» Блудного сына. Какой игры они хотят от меня — не понимаю. Пускай сами и играют,

а я не могу и не хочу и лучше останусь дома, пускай «Блудный сын» проваливается без меня, или пускай не дают его.

Павел Георгиевич в ужасе, но не пробует меня уговаривать и убеждать, зная, что всякие уговоры могут только ещё больше разжечь упрямство,— он уверен, что я не еду из-за каприза и из упрямства. Он сидит возле моей кровати и делает вид, что читает газету, а сам поминутно смотрит то на часы, то украдкою, поверх газеты, на меня.

— Ты знаешь, Серёжа, уже половина восьмого.

Я молчу и не шевелюсь. Проходит ещё четверть часа. Павел Георгиевич не выдерживает:

— Серёжа, голубчик, осиль себя, одевайся и едем в театр.

— Я не могу ехать.

Восемь часов... Пять минут девятого... Десять минут... Павел Георгиевич бессловесно умирает, бледный и белый, как полотно. Я смотрю на него и боюсь, что с ним сейчас будет разрыв сердца. Я хочу для него встать — и не могу: какая-то сила — упрямство? внутреннее смятение? — удерживает меня. Во мне происходит громадная внутренняя работа: я думаю, тяжело думаю о Сергее Павловиче — о моём духовном отце, о наших отношениях, думаю о своем прошлом, о своей жизни, которая вся была принесена в жертву ему,— в бесполезную, ненужную жертву? для чего? во имя чего? Вспоминаются мне старые киевские картины, когда я, как блудный сын, после первой неудачной попытки бегства за границу сидел на пороге отчего дома и ждал, когда все проснутся и я смогу войти в дом... Вспоминаются любовь, нежность, заботы Сергея Павловича, сделавшего из меня артиста; и острое чувство жалости к нему, больному, усталому, старому, — он вдруг стал стареть — вызывает во мне мгновенный прилив беспредельного сострадания к нему. Неужели я смогу его предать?.. Мысли о прошлом и о Сергее Павловиче переплетаются между собой и сплетаются с «Блудным сыном» — я его блудный сын... В ушах звучит прокофьевская музыка, и я вдруг озаряюсь, начинаю понимать, и после смятения и хаоса наступает творческая минута ясного, спокойного сознания.

Я вскакиваю с постели:

— Едем в театр. Я создам своего блудного сына — себя.

Прибегаю в театр, быстро гримируюсь. Сергея Павловича нет на сцене. Танцую «Фавна». После «Фавна» идет «Renard». Я ищу Сергея Павловича — его нет ни на сцене, ни в уборной. Проходит «Renard» — триумфально, с овациями, с криками «Стравинский!», «Лифарь!». Стравинский выходит на сцену с артистами и раскланивается публике. Крики «Лифарь!» усиливаются и покрывают аплодисменты. Стравинский выбегает за мной и тащит меня на сцену — я не иду.

— Если вы не пойдете, клянусь, я с вами поссорюсь на всю жизнь.

— Я не выйду.

Вся труппа аплодирует и хочет силой вывести меня на сцену. Григорьев взволнованно: «Лифарь, немедленно выходите на сцену». Я ухватился за железный болт и не вышел.

Антракт. После антракта должен идти «Блудный сын», а Сергея Павловича всё нет. Где он?.. Финальная сцена «Блудного сына». Я выхожу и начинаю почти импровизировать её, охваченный дрожью, трепетом, экстазом. Играю себя — «блудного сына», потерявшего веру в друзей, ставшего одиноким, усталым, замученным своими мыслями, замученным людьми, обманувшими мою детскую, слепую веру в них. Всё, что я переживал за последние шесть месяцев, всё одиночество, вся боль, страдание и разочарование — все каким-то экстатическим чудом было драматически пластично воплощено в пяти-шести минутах сценического действия. Эта финальная сцена была игрой, но игрой — куском жизни, брошенным на сцену, и так я никогда ещё не играл и никогда не буду играть.

По окончании «Блудного сына» публика буквально неистовствовала, многие в зале плакали, но никто не знал, что я играл себя, играл свою жизнь. Это мог знать и понять, почувствовать своей большой душой только один Он,— но, может быть, его и нет в театре, может быть, он и не видел ничего, а может быть, так был недоволен «Renard'oм», что ушёл, не дождавшись «Блудного сына»? В уборную влетает Нувель, обнимает меня порывисто: «Браво, Лифарь, прекрасно, изумительно!»

Уборная моя полна народу, многие женщины приходят в слезах, все меня поздравляют, жмут руки, обнимают — а Сергея Павловича нет.

Я начинаю разгримировываться — и тут только вижу среди толпы в уголке Сергея Павловича. Всё перевернулось во мне, когда я его увидел таким: Сергей Павлович неподвижно стоит, не подходит ко мне и плачет — крупные слезы катятся по его щекам — слезы обиды? Или Дягилев оплакивает меня? Вид его не столько растрогал меня, сколько испугал, и во мне поднялась тревога: «Если Сергей Павлович не подходит ко мне, не хочет подходить, значит, ему стыдно за меня, за то, что я так скверно сыграл и плохими, дешевыми средствами каботинажа купил успех, достигнутый антихудожественными приёмами,— и презирает меня, мою дурную маленькую натуришку, которая вся сказалась в этой игре. Теперь конец всему — мне надо будет распроститься с Дягилевым и с балетом».

Сергей Павлович медленно выходит из своего угла, видит моё возбужденное, нервное состояние и не подходит ко мне, а всех просит уйти из уборной (оказывается, Дягилев вообще многих не пускал ко мне, и он едва не поссорился из-за этого с Морисом Ростаном), оставив одного Валечку Нувеля и Абеля Германа, который всегда сидел в моей ложе. Я разгримировался, немного отдышался... Нувель передаёт, что Сергей Павлович уехал в «Capucines» ужинать и ждёт меня там. Я не знаю, ехать ли мне: не ждёт ли меня там позор? Я уже раскаиваюсь в своей «игре» и упрекаю себя в том, что всегда делаю не то, что нужно. Мы с Нувелем едва пробираемся — народищу масса, как всегда в «Capucines» после премьеры. Меня встречают овациями, криками — меня не радуют эти крики, и с тяжёлым сердцем, подавленный, сажусь я против Сергея Павловича, который оставил мне почётное место за столом между Мисей и Коко. Все обступили меня, все, видя моё расстроенное лицо, спрашивают, что со мной.

— Ничего, просто я очень устал.

Я сажусь за стол, беру бокал шампанского и обращаюсь к Сергею Павловичу:

— Сергей Павлович, я пью за вас и за ваш двадцать второй парижский сезон. Как бы то ни было — говорю я, как бы прося прощения,— вы всё-таки имели успех.

Сергей Павлович подымает свой бокал, долго-долго скорбно смотрит на меня (я опять вижу в его глазах слезы) и после молчания:

— Да, спасибо тебе, Серёжа, ты большой, настоящий артист. Теперь мне тебя нечему учить, я у тебя должен учиться...

Последний парижский сезон в Театре Сары Бернар проходит блестяще, но последний спектакль (12 июня) оставил во мне тягостное впечатление. После спектакля Дягилев отправился, как всегда, в «Capucines», я остался разгримировываться с Челищевым и Кохно. Одевшись, протягиваю руку, чтобы взять макеты Руо, которые мне подарил Сергей Павлович и которые лежали на шкафу. Вытягиваю макеты — вдруг через мою голову летит со шкафа зеркало, положенное кем-то на макеты, и разбивается на мелкие кусочки.

— Конечно, это наш последний спектакль, мы больше никогда не вернёмся в этот театр.

Мы собираем все осколки зеркала и, чтобы предупредить несчастье, бросаем их с моста в Сену. Все с опозданием приезжаем в «Capucines».

— Что с тобой? Что случилось? Почему вы так поздно и почему ты такой бледный?

Я рассказал суеверному, верившему во все приметы Сергею Павловичу историю с зеркалом; он насмерть перепугался и, по крайней мере в течение недели, находился под гнётом этого впечатления. Меня все упрекали, особенно Вальтер Федорович («зачем ты рассказал об этом Сергею Павловичу»?), да я и сам упрекал себя и раскаивался в этом, тем более что Сергей Павлович стал мучиться невероятной величины фурункулами.

Перед отъездом из Парижа Сергей Павлович пригласил обедать к Cabassu меня и моего старшего брата; Сергей Павлович всё время обращался к моему брату, вёл с ним разговоры на политические темы, расспрашивал об его жизни в советской России, о его скитаниях по славянским странам, спрашивал, какое впечатление произвожу на него я, его брат...

Расстояние между Дягилевым и мною всё увеличивалось и увеличивалось: я вырастал, зрелел, мрачнел, становился более самостоятельным и более индивидуальным и снова одиночествовал после яркой вспышки в «Блудном сыне», Сергей Павлович всё более и более увлекался новым музыкантом, в котором он видел завтрашний день. Игорь Маркевич действительно поражал: поражал своей насыщенностью ритмом при тематической скудости и своей музыкальной незрелостью. С юношеским застенчивым задором, свойственным его шестнадцати годам, он не признавал никаких Стравинских и Прокофьевых, да и вообще никаких музыкантов между Бахом и Игорем Маркевичем. Не потому ли, что он их мало знал? Нас всех коробила эта самовлюбленность и его запальчивые суждения, Сергей Павлович старался деликатно смягчать их и считал, что всё это пройдет с годами, когда Маркевич приобщится к большой музыкальной культуре. Открыть перед ним музыкальную' культуру, образовать его и сделать из него музыканта первой величины — задача эта увлекла (в который раз?) Сергея Павловича, который говорил своему юному другу:

— Вы должны, дорогой Игорь, пройти через музыкальную культуру, которая поможет вам найти в себе истинное музыкальное чувство, соответствующее сегодняшнему дню и, если Бог того захочет, завтрашнему.

В увлечении Сергея Павловича Маркевичем сказалось то свойство его, которое он формулировал фразой: «Нельзя жить без надежды снова увидеть на заре луч завтрашнего солнца». Маркевич был или, вернее, должен был быть тем «лучом завтрашнего солнца», который Дягилев хотел увидеть на заре,— но завтрашнего» дня уже не существовало для Сергея Павловича, и он скоро это почувствовал и тогда захотел воскресить вчерашний...

В середине июня, по окончании парижского сезона, мы уехали в Германию — в Берлин и в Кёльн. Помню, как в Берлине у Сергея Павловича произошла бурная сцена с Нувелем. После прогулки по Берлину я вернулся в отель и негодующе обратился к Дягилеву со словами:

— Вы видели афиши?

— Нет. А в чем дело?

— В том, что я, кажется, стал последним артистом в нашей труппе: по всему городу расклеены афиши о выступлении Войцеховского, Долина, Идзиковского — «и Лифаря».

Сергей Павлович вызвал Нувеля и так рассвирепел, что хотел его выбросить в окно; сильно досталось также и Кохно...

В Берлине мы имели громадный успех. Вообще последний сезон был сплошным триумфом Сергея Павловича, его предсмертным триумфальным шествием.

Из Берлина мы поехали в Кёльн — все, кроме Дягилева, который отправился через Париж в Лондон готовить наш сезон.

В июле мы все собрались в Лондоне, приехал туда и Игорь Маркевич с Риети, оркестровавшим его Фортепианный концерт. Маркевич и Лифарь должны были быть главными гвоздями месячного лондонского сезона (с 25 июня по 26 июля) в «Covent Garden'e». Наши два имени фигурируют в последней, предсмертной статье Дягилева. Эту статью Сергей Павлович, мучаясь фурункулами, начал диктовать в постели, сперва по-русски мне, а потом Кохно и Корибут-Кубитовичу. Меня радовала оценка Сергеем Павловичем моего балетмейстерства, но я понимал, что для Дягилева гораздо важнее было познакомить с Маркевичем лондонскую публику, и моё имя — имя лондонского любимца,— поставленное рядом с его именем, должно было давать ему вес. Впервые и, конечно, опять из-за Маркевича после репетиции Дягилев устроил коктейль, на который пригласил печать и наиболее влиятельных людей из лондонского света.

— 15 июля состоялось наше выступление: мой «Renard» и Фортепианный концерт Маркевича. Маркевич играл плохо и неровно, волновался, не вовремя вступал. «Renard» имел триумфальный успех, такой успех, что аплодисменты заглушали оркестр и затрудняли испол-нителей балета. После спектакля я получил от Сергея Павловича золотой венок — последний его подарок, который я свято храню как реликвию. Дягилев всё больше и больше привязывался к Маркевичу и сговаривался с ним о поездке в Зальцбург на музыкальный фестиваль. Сергей Павлович в Лондоне всё время болел, очень страдал от фурункулов и большую часть своего времени проводил в постели. Часто приходил Сергей Павлович в мою уборную (бывшую уборную Шаляпина), сидел и молчал; тут же большею частью он устало принимал посетителей, скоро утомлялся, мало реагировал на всё, оживившись, тотчас погасал,— чувствовалось, как у него уходят силы, как ослабевает, падает его жизненный ритм. Помню, как Сергей Павлович огорчился, когда я отказался танцевать «Spectre de la Rose»; присутствовавший при этом его друг, импресарио Вольгейм, заметил: Ну что же, Сергей Павлович, если Лифарь отказывается, дайте тогда «Spectre» Долину.

— Пожалуйста, не указывайте мне, кто может танцевать,— сухо и резко возразил Дягилев.

И спектакль «Spectre de la Rose» не состоялся.

Этот сезон был сплошным триумфом Русского балета, но особенную радость доставил Дягилеву успех «Весны священной».

Усталость, болезнь Сергея Павловича и мой видимый отход от него давили меня, я чувствовал, что Сергей Павлович принимает меня внешне и доволен наружным покоем, боится искр, избегает со мной душевных разговоров, чувствовал всё время над собой какой-то гнет, чувствовал, как обстановка всё тяжелеет и мрачнеет, как создается безвыходность...

Из Лондона Сергей Павлович из-за своей болезни уехал в Париж, для того чтобы посоветоваться с доктором Далимье. Какой-то особенно волнующий характер носило прощание Сергея Павловича с труппой. Дягилев долго и нежно прощался со всеми старыми артистами, особенно нежно с Кремневым, и с верным Василием; с Григорьевым у него произошла неприятность, потому что Дягилев отставил его жену — Чернышеву (Дягилев постоянно упрекал Чернышеву в том, что она предпочитает быть последней среди первых и не хочет быть первой среди вторых танцовщиц). Уходила Чернышева, уходил Баланчин, вообще предчувствовалась реформа труппы, какая уже произошла один раз, когда Сергей Павлович уволил сразу около десяти артистов. Чувствовалось, что и теперь что-то готовилось; в труппе было тревожное настроение и много говорилось о том, что у Дягилева истрепались нервы и что к нему трудно с чем бы то ни было приступиться.

27 июля мы одни, без Дягилева, точно уже осиротевшие, уезжали через Остенде (где дали два спектакля) в Виши.

Я с Сергеем Павловичем простился до Венеции, сговорившись приехать в Венецию в один день с ним. В Виши мы дали четыре спектакля: 30 июля, 1, 3 и 4 августа; 4 августа 1929 года шли «Чимарозиана», «Le Tricorne» [Треуголка – фр. – М. де Фальи] и «Волшебная лавка»,— это был последний спектакль в двадцатилетней истории дягилевского Русского балета, после выступления моего и Войцеховского навсегда опустился дягилевский занавес (Долин уехал раньше в отпуск и не танцевал в этот знаменательный вечер).

Все разъезжались, рассыпались: Кохно, как всегда, уезжал в Тулон, Валечка Нувель со Стравинским в Канталь, Павел Георгиевич оставался в Париже.

Сергей Павлович дважды был у Далимье (25 и 27 июля) и после второго визита написал мне ласковое письмо:

«Родненький мой. Поздравляю с окончанием Лондона, и таким блестящим. Радуюсь за успех „Блудного сына", а сколько веночков и цветочков!! От кого же было столько?!

Уезжаю сегодня в 2 часа. Здоровье лучше, но рана ещё не зажила. Далимье ахнул, когда увидел, и говорит, что я счастливо отделался! Вчера подписал Испанию, т. е. Барселону, думаю, что ты будешь рад. Напиши мне в Munchen, Regina Palace.

Обнимаю и благословляю.

Твой друг С. П. (тут же нарисован кот — так себя называл С. П.).

Будь умненький на шестой годок».

Далимье отговаривал Сергея Павловича от поездки в Германию и находил, что ему необходимо немедленно отправиться на какой-нибудь курорт и заняться серьёзно лечением. Особенно восставал Далимье против Венеции, сырость которой может оказаться пагубной для фурункулов Дягилева.

Сергей Павлович не послушал советов Далимье и поехал в Германию. В Германии, как было условлено, он встретился с Маркевичем и был с ним в Баден-Бадене (28—30 июля), в Мюнхене (30 июля — 5 августа) и в Зальцбурге — на фестивале. В Баден-Бадене на концерте Сергей Павлович встретился с princesse de Polignac, которая нашла его сильно изменившимся. Видели в Баден-Бадене же Сергея Павловича и Набоков с женой. «Хотя он и произвел на нас очень нездоровое впечатление, — писал Н. Д. Набоков,— всё же никак в голову не могла прийти мысль о столь близкой и страшной развязке».

Сергей Павлович много занимается книжным делом, ходит по антикварам и покупает книги, слушает музыку, видается с Хиндемитом и Рихардом Штраусом, который дарит ему с надписью свою «Электру», но больше всего посещает врачей и советуется с ними. Музыка сильно и размягчающе действует на него, особенно Моцарт и Вагнер. Ещё так недавно Сергей Павлович жестоко нападал на Вагнера — 1 августа в Мюнхене он в «Тристане и Изольде» «заливался горючими слезами»; но больше всего трогает и восхищает его в это время Шестая симфония Чайковского.

Юный музыкант не то что разочаровал, а утомил Сергея Павловича своей незрелостью; «cure musicale» [Лечение музыкой – фр.] не удался — слишком усталым чувствовал себя в это время Дягилев, чтобы что бы то ни было начинать. В Германии его больше всего потянуло к покою и к старым привязанностям. 7 августа Сергей Павлович пишет Павлу Георгиевичу большое письмо, в котором даёт ему поручение, что Павел Георгиевич должен привезти ему в Венецию — вплоть до «флакона духов „Mytsouko"

от Guerlain [Герлен] (Champs Elysees) франков в 100— 150»; всё письмо спокойно-делового характера, но в нём находятся следующие строки: «Послал тебе телеграмму, прося приехать в Венецию. Хочу тебя видеть и к тому же продолжаю хворать и вижу тебя рядом со мною отдыхающим в Венеции. Рана зажила, но начались какие-то гадкие ревматизмы, от которых очень страдаю». Кончается письмо опять поручением: «Если Серёжа не взял с собою пакет от Левина (славянского „Апостола"), то непременно привези его с собою.

Жду с нетерпением. Твой Сергей Д.»

Никого не нужно больше Сергею Павловичу, кроме его «Павушки» и меня. И мне, своему «родненькому» (в письмах своих он теперь меня иначе не называет, как «родненьким»), он пишет, посреди страданий, трогательные, ласковые письма и телеграммы и просит своего «Котю» не забывать «Кота»...

Не получая долго от меня писем, Сергей Павлович забрасывал меня телеграммами. Наконец он получил от меня телеграмму в Мюнхен и тотчас же ответил (2 августа) в Виши:

«Родненький. Телеграмма твоя меня несколько успокоила. Однако ни одного письмеца от тебя не получил. Отчего не написал? Забыл, Котя? Получил ли моё письмо из Парижа?

Хиндемиты очень милы, но он ещё ничего не сделал. Однако полон желания и надежд. Кантата его курьезная, но сделана наспех, спектакль, её сопровождающий, плох [Имеется в виду премьера «Поучительной пьесы» Б. Брехта с музыкой П. Хиндемита (28июля 1929 года в Баден-Бадене) – ред.]. Встретил массу знакомых из Парижа, между коими m-me Polignac, m-me Dubost [Дюбо] etc. Здесь питаюсь Моцартом и Вагнером. Оба гениальны и даются здесь превосходно. Сегодня в „Тристане" заливался горючими слезами. Книжные дела тоже в большом ходу. Поблагодари Борю за первое письмо. Оно тревожно, но, судя по телеграммам, всё устроилось.

Не забывай Кота, который тебя обнимает и благословляет». (Вместо подписи нарисован кот с задранным кверху хвостом.)

Это было последнее письмо, которое я получил в своей жизни от Сергея Павловича (после этого письма были только телеграммы).

7 августа Сергей Павлович выехал из Зальцбурга, а я из Парижа — в нашу Венецию.

8 августа я приехал в Венецию. Выхожу из вагона, ищу глазами Сергея Павловича — его нет на вокзале, еду на Лидо в Гранд-Отель, уже взволнованный,— перед отелем его тоже нет, он не встречает, не ждёт меня, как бывало раньше. Подымаю голову и вижу в окне бледного Сергея Павловича, машущего мне рукой. В первую минуту я даже не узнал его — такая страшная перемена произошла в нём за те две с половиной недели, что я не видел его: белый-белый, старый, слабый, неряшливый [Сергей Павлович постоянно оставлял в отелях бельё, галстуки, платки; в это путешествие по Германии он растерял всё бельё и у него не было даже самых необходимых вещей].

У меня кольнуло сердце, я весь затрепетал: «Что такое с Сергеем Павловичем?»

Вбегаю к нему в комнату. Сергей Павлович — какой-то другой Сергей Павлович — обнимает меня со слезами, начинает дрожащими руками трогать меня, чтобы удостовериться, что это действительно я: Сергей Павлович всё время ждал меня и не верил, что я приеду.

— Что с вами, Сергей Павлович? Как ваше здоровье?

— Очень неважно себя чувствую и к тому же невероятно устал с дороги. Вообще чувствую себя необыкновенно слабым и усталым. Поездка в Германию не удалась и только ещё больше утомила. В Мюнхене у меня началась невыносимейшая боль в спине и вот уже шестые сутки не прекращается ни на одну минуту. Не могу спать, не могу двигаться, не могу есть. Желудок совсем не варит, а тут ещё на прошлой неделе проглотил свой зуб и боюсь, как бы не было воспаления слепой кишки. Так устал, так плохо себя чувствую, что вот хотел выйти встретить моего Котю — и не мог, подгибаются колени, совсем не могу ходить. Доктора в Германии нашли ревматизм, а я боюсь, нет ли чего-нибудь более серьёзного и опасного. Ну, а ты как?

Как я? Мне до ужаса, до страха больно видеть таким Сергея Павловича и мучительно жаль его, но в моём чувстве к нему нет ничего, кроме этой жалости.

Жаль даже не моего Сергея Павловича, не моего «единственного», а жаль старого, больного, страдающего, мучающегося человека. Появляется какая-то опасливая физическая брезгливость, как будто к трупу. И это чувство во мне остаётся до последних дней Сергея Павловича, как будто инстинкт самосохранения делал меня автоматом и подготовлял меня к тому, чтобы легче перенести грядущую неизбежную потерю.

Я быстро переодеваюсь и везу Сергея Павловича в Венецию к его доктору. Доктор внимательно осматривает всего Сергея Павловича, выслушивает его рассказ о страданиях и не находит ничего серьёзного (ревматизм, остатки фурункулов и переутомление), шутит и хлопает по голому телу Сергея Павловича, говорит, что необходимо долечить фурункулы, делать массаж ног, а главное — отдохнуть в полном покое. Доктор немного — на короткое время — успокоил Сергея Павловича, но не рассеял моих страхов: меня пугала больше не болезнь его, а его подавленное настроение и нервный упадок.

От доктора мы поехали на площадь св. Марка и на ней провели остаток вечера. Сергей Павлович сидит в тихом, странном, блаженном состоянии и всё жалуется на усталость:

— Как я устал! Боже, как я устал!

Возвращаемся в отель. Сергей Павлович, из боязни одиночества, которая у него становится панической (он как будто боится умереть, если останется один, присутствие другого как будто оградит его от смерти — он начинает бояться смерти), берёт огромнейшую комнату с двумя кроватями и просит меня остаться с ним на ночь.

Начались долгие бессонные ночи — с этой ночи я не заснул до 20 августа — и медленные, бессолнечные, душные и тяжёлые дни. Я превратился в сиделку, в сестру милосердия, часами массировал ему ноги, подавал лекарство, одевал его и подымал с постели: он не мог не только одеваться без помощи, но и вставать. Сергей Павлович каждый день теряет силы, я боюсь его растущей слабости и стараюсь прогнать тревожные мысли. Мне жутко оставаться одному при нём, я тороплю Павла Георгиевича и разыскиваю Кохно — но когда они ещё приедут?

Сергей Павлович посылал меня играть в теннис, на пляж («Что ты всё сидишь со мной, как будто я умирающий»?) и в то же время боялся, что я надолго уйду и оставлю его одного; я спускался из отеля к морю, одиноко сидел на бессолнечном пляже (с самого нашего приезда в солнечной, радостной Венеции не было солнца) и торопился вернуться к нему.

Сергей Павлович пытается заниматься делами, советуется со мной о реформе труппы, говорит, что назначает меня хореографическим руководителем и балетмейстером Русского балета. Я отказываюсь, ссылаясь на свою неопытность, и говорю, что лучше пригласить снова Мясина.

— Нет, с Мясиным навсегда покончено. С меня довольно того, что было...

От воспоминаний о Мясине мысли Сергея Павловича перешли к другим друзьям, изменившим ему, и ко мне. Он стал говорить со мной с необыкновенной нежностью и тут сказал мне фразу — я её и сейчас слышу:

— Ты лучший из всех, как я тебе благодарен за все!

Знал ли, чувствовал ли Сергей Павлович, что в эти страшные последние дни он был одинок, совершенно одинок на свете, что в эти дни, только в эти дни (как потом я мучился раскаянием перед его мёртвым телом), я вдруг отошёл от него, что он перестал для меня существовать; я хотел всё сделать, чтобы спасти его, спасти, сохранить его жизнь, я готов был просиживать ночи и делать всё, что нужно, готов был на всё (если бы от меня зависела его жизнь!), я мучился его мучениями, мне было его невыразимо, несказанно жаль, но я был только сиделкой и внутренно был далёк от него. Иногда мне казалось, что я вижу его умоляющий взгляд — молящий о дружбе, о настоящем. Что я мог сделать?

Иногда — особенно по ночам — Сергей Павлович начинал вспоминать свою молодость, своё студенчество, говорил, что это было самое счастливое время всей его жизни, рассказывал свое путешествие по Волге на Кавказ и плакал, вспоминая Волгу, красивейшую русскую реку, и левитановские пейзажи, тосковал по России, которую больше никогда не увидит, как никогда не воскресит студенческих годов, когда начинал входить в жизнь, когда появлялись первые мысли, первые идеи, когда чувствовал в себе такую силу и такой поток энергии, который затопит мир, когда знал, что будет будущее — большое мировое будущее. С нежностью вспоминал о первых выездах за границу, о первом путешествии в Италию, о первой Венеции, о первой Флоренции, первом Риме, о начале своей самостоятельной жизни, вспоминал о своём первом блестящем парижском оперно-балетном сезоне, когда Нижинский с Анной Павловой и Карсавиной в «Клеопатре» и Шаляпин с Фелией Литвин в «Юдифи» вместе с ним завоёвывали Париж. Пробегал свою жизнь — жизнь творца и жизнь туриста (в жизни Сергей Павлович был туристом), теперь хотел начать новую жизнь, жизнь осёдлую и сосредоточенно-углубленную, и потому не хотел умирать, боялся смерти, боялся того, что не всё в жизни было настоящее, боялся актерства в прошедшей жизни. Почувствовал ли Сергей Павлович, что в его жизни не всё было ладно, что в своих чувствах он не руководился никаким высшим началом, что в них не было вложено никакого усилия над собой, над своим эгоистическим желанием,— и в нём впервые проснулось раскаяние, которого он не знал в жизни?

Много говорил Сергей Павлович о музыке и уходил в музыку, защищался музыкой, растворялся в ней и искал в ней утешения и ласки. Со слезами вспоминал он мелодии Чайковского — длинные, тягучие русские мелодии — и с явным волнением, сильно эмоционально напевал Патетическую симфонию, говорил, что в музыке нет ничего лучше Шестой симфонии Чайковского, «Мейстерзингеров» и «Тристана».

— А как же ваш Глинка? (Дягилев всегда из русских композиторов восхвалял больше всех Глинку.)

— Глинка — явление, конечно, великое, но чисто национальное и историческое, а Чайковский и Вагнер выше всякой национальности, человечнее и навсегда останутся в музыке, пока людям нужна будет музыка,— вечное в них выше временного, преходящего.

И Сергей Павлович поёт «Тристана»; и у него душа как будто истаивает в любовном томлении второго акта и покидает свою земную личную оболочку.

Помню, как после мучительной бессонной ночи в возбужденно-нервном, каком-то кричащем настроении Сергей Павлович начинает с утра петь — поёт так громко (голос у него был малоприятный, малогибкий, но невероятной силы), что дрожат стекла в окнах. - Поёт долго, нервно-напряжённо, кричит. Жуть и ужас охватили меня от этого пения.

Но больше всего думал и говорил Сергей Павлович о смерти:

— Как ты думаешь, Серёжа, я не умру теперь, болезнь моя не опасная?

Я успокаивал его, говорил, что от ревматизмов ещё никто не умирал, что фурункулы его совершенно заживают и что доктора не находят не только ничего опасного, но даже серьёзного в его положении... Но мне было неприятно и страшно неожиданно видеть этого человека, которого я считал нашим Ильей Муромцем — богатырем, могучим духом, могучим мыслями и могучим телом,— боязливым, как женщина, дрожащим и ожидающим милости — жизни.

Помню наш разговор вечером 14 августа, тогда, когда уже Сергей Павлович окончательно слёг.

— У меня ещё столько неоконченных планов, столько ещё нужно сделать, что я не хочу умирать, и так боюсь, что смерть близка, и думаю, что буду продолжать бояться её до последней минуты и до последней минуты не буду хотеть умереть, сколько бы я ни прожил. А ты, Серёжа, ты боишься смерти?

— Нет, Сергей Павлович, я не боюсь смерти и хоть люблю жизнь, но готов в любую минуту умереть, готов когда угодно даже застрелить себя и сам уйти из жизни. Может быть, мы, новое поколение, другие, чем вы, может быть, потому, что у нас меньше желаний и будущее нам безразличнее, но мы всегда готовы к концу, не боимся его и можем принять его стойко, с улыбкой. Я готов хоть сейчас умереть. У меня есть страх смерти, но страх метафизический, а не личный, лично я не боюсь смерти, не боюсь своего уничтожения. Мне страшна мысль о конце, но я не боюсь нисколько моего конца.

— Как это странно, как это странно! Да, конечно, мы совершенно разные люди, разных эпох и верований.

Сергей Павлович помолчал и потом тихо сказал: — Спасибо тебе, что ты пришёл ко мне в самую трудную для меня минуту. Ты всё знал и все-таки пришёл... Serge, tu sais, to m'a dominel [Серж, ты знаешь, ты властвовал надо мною – фр.].

12 августа Сергей Павлович слёг, чтобы больше не вставать. Началось его сгорание. Температура стала подыматься каждый день всё выше и выше, становилось страшно: до чего же она дойдет! Утром 12-го было ещё 36,7 °, через два часа (в одиннадцать утра) 37,6 °, на другой день дошла до 38,5 ° (несмотря на приём аспирина), 14 августа — до 39,5 °; 15-го и 16-го, под влиянием аспирина и хинина, слегка понизилась, но с 17 числа начала снова стремительно идти вверх: 17-го опять дошла до 39,5 °, 18-го — 40,5 ° и ночью 19-го — 41,1 °. Итальянские доктора, лечившие Сергея Павловича,— профессор Витоли и доктор Бидали — почти не отходили от него (Бидали, например, был 16 числа пять раз) и не понимали, что с ним происходит, и не знали, как объяснить это сгорание организма, как остановить его. Несколько раз бралась кровь Сергея Павловича для исследования, анализ крови давал отрицательную реакцию и ничего в ней не обнаруживал.

В разгар болезни приезжает Кохно; Сергей Павлович его почти не узнает (правда, Кохно весь выбрился) и мало реагирует на его приезд,— Сергей Павлович метался в жару, бредил по ночам и задыхался. Страшные ночи переживали мы с Кохно, когда Сергей Павлович начинал громко, в голос, плакать, рыдать и кричать или, как это было 16 числа, требовать, чтобы его перенесли на другую постель — на мою. У меня в семье было поверие, что перейти на постель другого, близкого человека предвещает смерть. Это поверие суеверный и боящийся смерти Сергей Павлович хорошо знал, и потому-то его требование привело меня в такой ужас, и я резко воспротивился этому — вольному? невольному? — самоубийству.

— Вы с ума сошли, Сергей Павлович, это невозможно, я не позволю этого.

— Нет, нет, я хочу перейти на другую постель,— с жаром настаивает Сергей Павлович.

17 августа температура с утра была высокая — 38,3 °, но Сергей Павлович чувствовал себя сравнительно сильно и бодро.

Мы с Кохно спустились завтракать, и после завтрака стали играть в пинг-понг и — первый раз — разыгрались и не поторопились подняться... Вдруг мальчик-грум приносит нам записку — последнее, что Сергей Павлович написал в жизни,— дрожащие буквы на кривых, поднимающихся вверх строчках: «Скажите доктору, что у меня пульс с ужасными перебоями. Если он может на минуту подняться, окончив завтрак, он увидит».

Мы послали за доктором, а сами поспешили подняться к Сергею Павловичу и тут увидели ужасную картину: Сергей Павлович, весь переворачиваясь и задыхаясь, переползает по полу со своей постели на мою, старается и не может поднять ног. В наше отсутствие Сергей Павлович хотел позвонить, чтобы вызвать лакея и велеть перенести себя на мою постель, но не мог дотянуться до звонка, потерял равновесие, упал с постели, стал ползти... и повис на моей постели... Тут я понял, что идёт смерть и что Сергей Павлович пошёл сам навстречу смерти. С этих пор мы не отходили от Сергея Павловича и не оставляли его ни на минуту.

Сергей Павлович шёл к смерти и в то же время страшно боялся умереть. За два дня до смерти он говорил мне:

— Ты не думаешь, Серёжа, что я могу умереть?

Помню и другой разговор в это время, о котором мне теперь тяжело вспоминать.

— Скажи, Серёжа, если меня переведут в госпиталь, ты будешь мне присылать цветы?

— Нет, не буду,— холодно и жестко ответил я.

Сергей Павлович очень огорчился. «Ну, а ты, Борис?» —обратился он к Кохно.

— О да, конечно, я тебе буду каждый день приносить цветы...

Приходит телеграмма от Павла Георгиевича: «Heureux arriver lundi 18 sante mieux Paul» [счастлив приехать понедельник 18 здоровье лучше поль – фр.]. Сергей Павлович грустно улыбнулся и сказал:

— Ну, конечно, Павка запоздает и приедет после моей смерти.

Сергей Павлович оказался прав: не подозревавший об опасном положении, Павел Георгиевич решил ещё денек пожить в покое и приехал после смерти Сергея Павловича.

Я не мог больше выносить страшных бессонных ночей и всего ужаса, устал от своей рабской верности и написал Вальтеру Федоровичу Нувелю письмо с просьбой приехать. Нувель не приехал, но приехали другие — друзья Сергея Павловича, облегчившие ему своим сердечным отношением и теплой ласкою его последние сознательные минуты.

Неожиданно на пароходе герцога Вестминстерского приехали Коко Шанель и Мися Серт. Я был рад приезду Серт и Шанель — и за Сергея Павловича, и за себя.

Мися Серт и Шанель навестили Сергея Павловича — он очень обрадовался их приходу,— посидели около часу и уехали на том же пароходе герцога Вестминстерского; по дороге, однако, они почувствовали большую тревогу и к вечеру 18-го вернулись в Венецию. Сергей Павлович не ожидал их, да и вообще уже ни о чем не мог думать и поминутно впадал в бредовое состояние (температура у него поднялась выше 40 °), но, когда они вошли в нарядных белых платьях, Сергей Павлович узнал их и сказал:

— Oh, comme je suis heureux! [О, как я счастлив! – фр.] Как тебе, Мися, идёт белый цвет. Носи всегда белое.

Говорить Сергей Павлович уже не мог, но в нём до конца оставалось бессознательное кокетство: больной, в страшном жару, он вставлял свою челюсть и, когда в бреду терял её, беспокоился и инстинктивно хотел найти её и вставить на своё место, инстинктивно не хотел показываться неряшливым и некрасивым, не в порядке (его беспокоили и запущенные усы и борода). Мися и Коко были поражены, как за два дня изменился Сергей Павлович (16 августа была надежда, что он может поправиться, и никаких особенно тревожных симптомов ещё не было), сильно забеспокоились и вызвали немецкого доктора (Martin'a) [Мартина]. И новый доктор ничего не понял в болезни Сергея Павловича: может быть, острый ревматизм, может быть, тиф (на тиф как будто указывала кривая температуры с правильным, постепенным повышением)... Послали телеграмму Далимье, чтобы он немедленно выслал противотифозную прививку, так как в Венеции её невозможно было достать. Вызвали из американского госпиталя сестру милосердия.

Перед заходом солнца, около семи часов, пришла с цветами ещё баронесса Catherine d'Erlanger [Катрин д'Эрланже] — большой друг Сергея Павловича. — Oh, Catherine, que vous etes belle, que je suis content de vous voir. Comme je suis malade! Je suis tres, tres malade! [О, Катрин, как вы прекрасны, как я доволен, что вижу вас! Как я болен! Я очень, очень болен! – фр.]

Catherine d'Erlanger ласкает Сергея Павловича, гладит его по голове, и под её ласку Дягилев забывается... Придя последний раз в себя, он обращается к Мисе Серт, называет её своим единственным настоящим другом и вдруг почему-то по-русски говорит ей:

— Мне кажется, словно я пьян...

Приходит доктор и говорит, что наступает кризис и что если сердце выдержит высокую температуру...

— Но приготовьтесь ко всему, положение очень тяжёлое, и надежды очень мало, что сердце может выдержать.

Сергей Павлович впадает в бессознательное состояние, бредит, говорит какие-то непонятные слова, стонет: «А-а-а», потом вдруг начинает снова разумно говорить. Я сижу перед столиком, переписываю кривую температуры и смотрю на Сергея Павловича — он тяжело, с усилием дышит. Около одиннадцати часов вечера сестра милосердия обращается ко мне:

— Позовите скорее доктора, сердце очень плохо. Кохно спал рядом, я бужу его и умоляю бежать за доктором и за Мисей Серт. Доктор велит чаще делать уколы, но прибавляет, что положение безнадежно,— надо ждать восхода солнца — и советует послать за священником. Я решительно воспротивился: ни за что нельзя звать священника; мне казалось, что, если придёт священник, значит, Сергей Павлович уже почти умер и наверное умрёт, но в двенадцать часов ночи должен был сдаться — смерть уже несомненно была близка и неотвратима. Из православной греческой церкви пришел отец Ириней и прочёл по-церковнославянски отходную — Сергей Павлович находился в бессо-знательном состоянии и ничего не видел и не слышал. В два часа ночи температура дошла до 41,1 °, Сергей Павлович задыхался и начал умирать. До тех пор у меня оставался ещё какой-то осколок надежды, я всё время просил сестру милосердия делать уколы и поливать голову Сергея Павловича одеколоном. Сестра милосердия отказывалась делать такие частые уколы, и я стал делать их — чуть не каждые десять минут. Раньше Сергей Павлович сердился, кричал, если я неосторожно проливал одеколон и попадал слегка в глаз, ночью я стал дрожащими руками поливать на голову и нечаянно столько пролил, что одеколон полился по лицу и по глазам,— Сергей Павлович никак не реагировал на это, даже глаза его, открытые, невидящие, не закрылись и не дрогнули; никак не реагировал Сергей Павлович и на последний укол — рефлексы были совершенно потеряны.

На всю жизнь запомнилась мне эта страшная ночь, когда я сидел и держал на своих руках Сергея Павловича, с другой стороны — Кохно, в ногах — Мися Серт, а у окна стояли доктор и сестра милосердия (Gaydon) [Гайдон]. Так проходила ночь.

Когда всё пересыхало во рту у Сергея Павловича, мы сперва поили его через соломинку (он не мог пить), потом просто наливали воды в рот. Страшно было от прикосновения к телу: в складках обжигал жар, но все тело было холодное и мокрое, точно Сергей Павлович лежал в холодной воде — в холодном поту. Около пяти часов, на заре, Сергей Павлович начал часто-часто дышать ртом — до пяти-шести вздохов в секунду, но не мог вдохнуть воздух в грудь,— так дышать, что я никогда не забуду этого страшного дыхания. В пять часов сорок пять минут дыхание остановилось, я стал в ужасе трясти его, и сердце снова забилось. Так я дважды возвращал Сергея Павловича к жизни. Но вот в третий раз без всякой судороги просто остановилось, прекратилось навсегда дыхание. Последнее движение головы — голова поникла. Доктор тихо подошел: — C'est fini [Это конец – фр.].

В это время первый луч восходящего солнца освещает две огромные слезы, катящиеся по лицу Сергея Павловича.

Тут, у мертвого тела Сергея Павловича (сознание ещё не могло осмыслить смерти и поверить тому, что это навсегда, что Сергей Павлович ушёл навсегда, на всегда умер), произошла дикая сцена: я бросился на тело Сергея Павловича с одной стороны, Кохно — с другой; я стал его отпихивать, и между нами завязалась борьба. Нас вывели. Друг Сергея Павловича Ландсберг тут же успокоил нас. Он возился с нами, как с детьми, и помогал нам распоряжаться похоронами.

Когда мы снова вошли к Сергею Павловичу, я вдруг сделался совершенно спокойным и бесстрастным, как-то даже чрезмерно, неестественно спокойным: все мысли мои пришли в спокойный, ясный порядок, я не упускал ни малейшей детали и обо всем подумал. Прежде всего я распорядился вызвать художников, чтобы сфотографировать его и снять с лица гипсовую маску. Ужаснейшее впечатление производило это снятие маски, когда художники били с большой силой по голове Сергея Павловича. Кохно поехал заказывать могилу, а я остался один с телом Сергея Павловича, не выходил из комнаты целые сутки и до тех пор не пускал никого в комнату, пока не окончил туалета Сергея Павловича. Теперь я сам не понимаю, как у меня хватило мужества и спокойствия так заниматься этим туалетом мертвого Сергея Павловича: я побрил его, постриг усы (так, как Сергей Павлович всегда носил усы, свои «петровские» усики), подвязал лицо полотенцем, разделил волосы на голове и сделал прическу, отрезал себе на память прядь волос, завязал галстук, вставил мои запонки (запонки Сергея Павловича я оставил себе на память; позже я заказал две пары запонок с изображением папоротника — дягиля [в действительности дягиль – название травянистых растений из семейства зонтичных – ред.]; Сергей Павлович не раз говорил мне, что его фамилия происходит от слова «дягиль» — папоротник), сложил его руки и вставит в петличку туберозу, которую он так любил. Когда все вошли в комнату, то ахнули — так красив и свеж был Сергей Павлович, как будто он и не умирал и как будто не было этих ужасных дней и ночей. Сергея Павловича обложили цветами, положили под постель лёд, открыли вентиляторы, чтобы разредить невыносимую тропическую жару венециан-ского лета.

Пришла вторая телеграмма от Павла Георгиевича о том, что он приезжает в Венецию в четыре часа. Я хотел поехать на вокзал, но не мог отойти от тела Сергея Павловича, и Павла Георгиевича поехал встречать и подготовить к страшному Кохно. На пять часов дня была назначена панихида (с четырёх часов над покойником читала раздражавшая меня монашенка-старушка, которую я отодвинул в угол). К пяти часам собрались все друзья Сергея Павловича, находившиеся в это время в Венеции, пришел священник,— я прошу подождать Павла Георгиевича. И вижу: Павел Георгиевич с Кохно медленно подымается наверх. У меня сердце похолодело от волнения за него (что он должен переживать?), и я прошу священника выйти и встретить Павла Георгиевича. Впоследствии я узнал, как Кохно «подготовил» на вокзале бедного Павла Георгиевича.

Павел Георгиевич, бледный, белый старик, входит в комнату, подходит к Сергею Павловичу, долго смотрит на него — у меня сердце разрывается за него, и я с трепетом, с дрожью жду, что вот сейчас произойдет что-то ужасное,— потом становится на колени, через минуту встает, по-русски широко крестится и отходит в сторону. Начинается панихида. Ночью мы втроём остались в комнате Сергея Павловича — Павел Георгиевич, Кохно и я. Беспокойная ночь с безумнейшей грозой (первая гроза разразилась в два часа дня, когда я оставался один с телом Дягилева): ветер-ураган валил деревья, молния прорезала комнату и странно освещала мертвое тело, как будто оживляла его. Весь день меня обжигала одна мысль: а что, если Сергей Павлович не умер? Ночью у меня начались галлюцинации: мне несколько раз казалось, что Сергей Павлович оживает и смотрит на меня, и я каменел от этого взгляда.

Перед зарей принесли гроб, Сергея Павловича положили в гроб с крестиком, который дала ему в руки тотчас же после смерти Мися Серт, все мы в последний раз поцеловали его в лоб, гроб запаяли и по парадной лестнице на руках снесли и опустили на charrette и повезли на пристань. Удивительное шествие — гроб Сергея Павловича везли по зеленому ковру: гроза поломала деревья и вся дорога была устлана сучьями, зелеными ветками и листьями. Гроб с венками (я заказал два венка: один от себя — «Au grand Serge» [Великому Сержу – фр.], другой — от труппы Русского балета) поставили на траурную гондолу (сбылось предсказание Сергею Павловичу, что он умрёт на воде,— он действительно умер на воде, на острове), и большая черная гондола медленно повезла Сергея Павловича в греческую церковь в Венеции.

До выноса из церкви тела Сергея Павловича я держался и держал себя в руках; с этого момента начало сказываться то невероятное напряжение нервов, в котором я жил непрерывно — дни и ночи — с 8 августа, напряжение, принимавшее различные формы — от жестокого автоматизма первых дней до неестественного, сверхъестественного спокойствия, с которым я занимался туалетом умершего Сергея Павловича, и до галлюцинаций во время страшной ночной грозы. Нервы мои слишком напрягались, я весь насыщался электричеством, огненная грозовая разрядка была неизбежна. Действительно, я был близок к сумасшествию, к психическому заболеванию, психическому расстройству...

В Венеции Мися Серт приютила нас у себя в комнате,— мы не держались на ногах и едва ходили, я упал на её постель и заснул мертвым сном. В десять часов Мися разбудила меня и повела в греческую церковь на отпевание. Мы подходим к церкви San Georgio de Sciavoni — церковь уже полна народу, Мися и Коко ведут меня под руки, я хочу войти в церковь и не могу: что-то меня не пускает, точно какая-то стена возникла перед церковью, через которую я не могу пройти. Я делаю усилия над собой, заставляю себя перейти преграду — и не могу. Этот необычный нервный припадок меня напугал: что со мной? Я схожу с ума? Эта мысль ещё более меня испугала и парализовала моё движение. После нескольких усилий я вдруг бросился бежать — точно сломал, раздавил что-то твёрдое, несокрушимое, стоявшее между мною и церковью,— пробежал всю церковь и с ужасным криком упал в алтаре за иконостасом. Все подумали, что я сошёл с ума.

После службы и отпевания замечательный кортеж (в нём была тихая, торжественная красота): опять на золотой, черной, великолепной, украшенной цветами гон доле плыли Мися Серт, Коко Шанель, Кохно и я; в другой, позади, в сопровождении вереницы других гондол — Павел Георгиевич. По сверкающей золотом синей глади Адриатики гроб повезли на остров San Michele и там на руках понесли к приготовленной могиле.

Я не хотел подойти к могиле, боялся смотреть, как будут опускать в землю гроб, стоял отвернувшись в стороне и тупо, исступленно мычал. Павел Георгиевич пришёл за мной («Серёжа, родной мой, идем, опускают гроб»), я не пошёл, а почти пополз, ноги дрожали и сгибались от какого-то внутреннего страха, как будто, чем ближе к земле, тем менее страшно, менее видно; с тем же внутренним страхом-дрожью выслушал последние слова священника, что-то подавляя в себе, что-то сдерживая и преодолевая. Священник берет лопаточкой землю и бросает в могилу на гроб — какой ужасный звук! Я тоже беру землю и хочу бросить, но тут не могу больше сдерживать в себе какой-то растущей во мне не моей силы, которая охватывает меня, как одержимого, и разрушает, сметает моё сдерживание,— и бросаюсь, как обезумевший, в могилу... Десять рук меня схватывают и едва удерживают — такая неестественная сила появилась во мне — и выносят с кладбища.

Тихо, торжественно-тихо на острове San Michele, где покоится Сергей Павлович.

«...Venise, l'inspiratrice eternelle de nos apaisements» [Венеция постоянная вдохновительница наших успокоений – фр.].

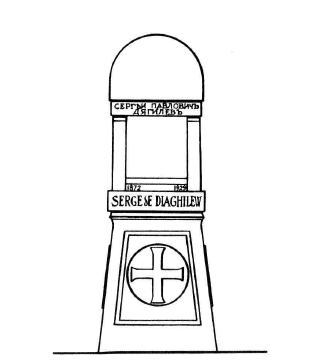

На памятнике Дягилева высечены слова, взятые мною из его записи на первом листе тетради, подаренной им мне для записей уроков Чеккетти: