Глава 24 Александр против Дария. Силы сторон перед битвой при Гавгамелах, 331 г. д. э

Итак, Александр обеспечив себе мощный тыл, крепко утвердившись на побережье Средиземного Моря, (включая Египет), проведя на захваченных территориях ряд бюрократических преобразований, стремительным домкратом врывается в сердце персидской державы. И двух лет не прошло.

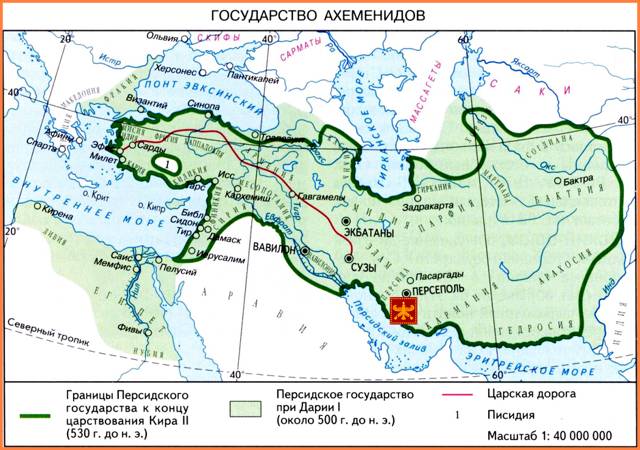

Ладно, это я, конечно, поторопился. До сердца персидского царю македонскому еще далеко. Сначала Александр переправляется через Ефрат, идет долгим путем. И избегает заботливо опустошенных сатрапами мест, где грабить уже нечего. Македонская армия кормится с грабежей, в буквальном смысле. Переправляется через Тигр. Как ни странно, но обе переправы проходят спокойно, почему-то персы не пытаются македонцам воспрепятствовать. Зато Александр со своей армией седлает царскую дорогу, а такая не в каждой империи есть.

Возможно тут есть некие, оставшиеся за кадром, детали и подробности. Но точно то, что битве при Гавгамелах предшествовали сложные маневры армий. Вполне возможно, что Дарий снова хотел оказаться в тылу Александра, но в этот раз ему не удалось. Или Дарий целенаправленно выманил Александра в нужное ему место, не препятствуя его продвижению. Увы, планы персидского командования мы не знаем.

В конце концов, уже в 331 году до нашей эры, Александр доходит до местечка, непритязательно названного Верблюжий Хлев. Или, Гавгамелы, если изуродовать местное произношение греческим акцентом. Тут Александр находит новую армию. Под командованием Дария.

Как вы догадываетесь, Дарий был дикий азиат, хотел крови, насилия и свою мать. В смысле, вернуть мать обратно из плена — Александр после битвы при Иссе захватил семью Дария, мать, жену и дочерей.

А Александр, как носитель эллинской культуры, возможно тоже хотел свою мать, если верить некоторым источникам.

Но это не точно. Но Александр точно хотел гармонии, красоты и философии.

Отсюда и конфликт.

Итак, поскольку битва при Гавгамелах, без преувеличения, изменила лицо будущего, имеет смысл поковырять её палочкой побольше. И начнем, мы, конечно, с исчисления неисчислимых толп.

Силы сторон:

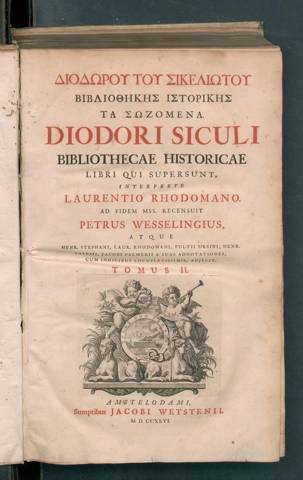

Я напомню, все более-менее правдоподобные источники у нас датируются, как минимум, на 400 лет позже жизни Александра. Подробностей у нас про Александра очень много. Многие знают Александра Великого как выдающегося исторического деятеля, но только настоящие ценители помнят о нем как о создателе… Плова.

В числе многих других легенд о Александре Великом, есть и та, в которой он лично придумал плов. И это еще не самое странное, что он лично придумал. Если как следует покопаться, то Александр почти все придумал, кроме, разве что, серпоносных колесниц. Поверить в это трудно.

Но в некоторых источниках про плов ничего нет, потому они и считаются правдоподобными. Ну как сказать, правдоподобными. Вот взять, например, Арриана, который весьма подробно описывает армию Дария:

«На помощь Дарию пришли инды, соседи бактрийцев, сами бактрийцы и согдиане. Предводительствовал ими всеми Бесс, сатрап бактрийской земли. Шли с ними и саки, — это скифское племя из тех скифов, которые живут в Азии, — они не подчинялись Бессу, а были непосредственными союзниками Дария. Предводительствовал ими Мавак; были это наездники, стрелявшие из лука. Барсаент, сатрап Арахозии, привел арахотов и так называемых горных индов; Сатибарзан, сатрап Арии, привел ариев. Парфян, гирканов и тапуров — это все конники — привел Фратаферн. Мидянами командовал Атропат; с мидянами вместе были кадусии, албаны и сакесины. Людьми с побережья Красного моря распоряжались Оронтобат, Ариобарзан и Орксин. У сусианов и уксиев командиром был Оксафр, сын Абулита. Бупар вел вавилонян; с вавилонянами были вместе 'выселенцы», карийцы и ситакены. Над армянами начальствовал и Оронт и Мифравст, над каппадокийцами — Ариак. Сирийцев из Келесирии и Междуречья вел Мазей. Говорят, что в войске у Дария было до 40 000 конницы, до 1 000 000 пехоты, 200 колесниц с косами и небольшое число слонов: голов 15, которых привели с собой инды с этого берега Инда.

С этим войском Дарий расположился лагерем на совершенно ровном месте у Гавгамел, возле реки Бумсла, стадиях в 600 от города Арбел. Места, неудобные для конницы, персы давно уже угладили для езды и на колесницах, и верхом. Были люди, которые убедили Дария, что в сражении при Иссе персы должны были уступить потому, что в теснине они не смогли развернуться. И Дарий этому легко поверил.' Арриан, 3.8.

Если не присматриваться, то все кажется довольно правдоподобно. Долгое время не присматривались, и просто верили. Да, про миллион персов — в том числе. Однако, после ехидного Дельбрюка, это уже стало тяжело и потому, со временем, полное доверие историков «великим грекам», стало сменяться на здоровый скепсис. Быстро выяснилось, что Арриан, похоже, скорее копирайтер, чем ученый. Примерно как я, только еще пиз…т как грек.

Как ни странно, но погорел Арриан на подробных описаниях. Описывая порядок армии и процессию Дария в том числе, он почти дословно воспроизводит Геродота, который описывал процессию Ксеркса во время Греко-Персидских войн, случившихся за сто пятьдесят лет до похода Александра. После того, как пелена спала, стало ясно, что Арриан создал скорее литературное произведение по историческим мотивам, заботясь больше о литературных качествах своего труда, чем о историчности. Он явно применяет весь набор классических греческих риторических приемов. А в отрывке, что был допрежь приведен, Арриан, описывая армию Дария, упоминает именных персонажей, которые либо уже были в рассказе, либо еще встретятся. То же самое и с народами, якобы пришедшими в армию Дария — со всеми ними Александр будет иметь дело в будущем.

Короче, сейчас принято, рассматривая битву при Гавгамелах, тяготеть к Диодору и Курцию Руфу. Но и им верить без оглядки, конечно, тоже нельзя.

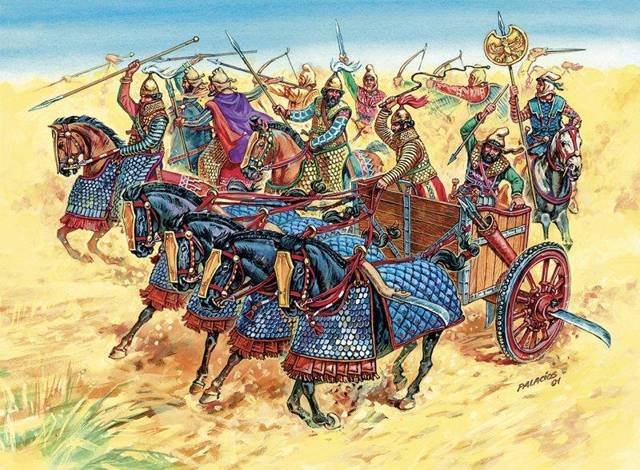

Диодор, 17.53: 'Дарий, узнав о его прибытии, собрал отовсюду войска и приготовил все нужное для войны. Он заказал гораздо больше мечей и копий, чем у него было раньше, думая, что Александр выиграл сражение в Киликии благодаря обилию оружия. (Дарий изготовил мечи и ксистоны много более длинными, чем бывшие ранее, думая, что Александр из-за их величины имел преимущество в битве у Киликии — вариант перевода А. Нефедкин) Изготовлено было и 200 колесниц с серпами, устроенных с точным расчетом на то, чтобы пугать и устрашать людей. В каждой колеснице по обе стороны от пристяжных торчала, выдаваясь на 3 пяди, прибитая к ярму гвоздями скребница, обращенная остриями к противнику; на осях, перпендикулярно к чеке, были прикреплены 2 другие, с остриями, направленными так же, как и вышеупомянутые, прямо к противнику, но шире и длиннее первых. К их краям прилажены были серпы.

Хорошо вооружив войско и поставив доблестных военачальников, Дарий выступил из Вавилона; пехоты у него было около 800 тысяч, конницы не меньше 200 тысяч. Он торопился дать сражение около Ниневии: возле нее привольно раскинулись равнины, на которых могла свободно маневрировать собранная им огромная армия. Он расположился лагерем возле деревни Арбел; тут он ежедневно делал смотр войскам и частыми упражнениями приучил их к дисциплине: его очень беспокоила мысль о том, как бы среди множества людей, говоривших на разных языках, не возникло в бою смятения.'

Диодор напирает на то, что Дарий пытается обучить войска действовать в большом сражении, перевооружить их (или просто вооружить) и так далее. Это кажется разумным. К тому же, Диодор не перечисляет военачальников так, как будто сам там ходил, и у всех имена с бейджиков списывал. Тем не менее, его текст, именно что разумные предположения. Послушаем нашего последнего авторитета:

Курций, 4.9: «Хорошо зная, с каким упорным врагом он имеет дело, Дарий приказал собраться всем военным силам отдаленных народов в Вавилон. Сначала собрались бактрийцы, скифы и инды, затем и от других народов прибыли военные отряды. Впрочем, поскольку войска собралось в полтора раза больше, (то есть 45 тысяч конницы и 200 тысяч пехоты, примечание моё) чем было в Киликии, многим не хватало оружия; его собирали с большим трудом. Покрытием всадников и коней служили панцири из железных пластинок, рядами скрепленных между собой; тем, кому прежде не давалось ничего, кроме дротиков, теперь добавлялись щиты и мечи. Кроме того, пехотинцам были даны табуны необъезженных лошадей, чтобы и конницы было больше прежнего; к этому для устрашения врагов было добавлено 200 серпоносных колесниц, единственная надежда всех этих племен. На конце дышла торчали копья; с железными наконечниками, с обеих сторон ярма направлены были против врагов по три меча; со спиц колес торчало помногу острых ножей, другие были прикреплены к ободьям колес или (под кузовом) направлены остриями вниз, чтобы подсекать все, что только попадется на пути скачущих коней.»

Квинт Курций Руф это римский историк. И, как вы уже наверно догадываетесь, мы о нем толком ничего не знаем. Начиная со времени жизни. Нижняя граница начинается от рубежа I века до н. э., а верхняя планка сама по себе длиною в жизнь — от I века н. э. вплоть до начала II века н. э. По мнению большинства исследователей, он жил в I веке н. э. и написал свой труд в царствование императора Клавдия (41–54 годы). В любом случае Курций был римлянином, во время могущества Рима, и армии в десятки тысяч человек не были для него столь непередаваемо огромны, как для античности. Отсюда, видимо, и сравнительно скромные оценки численности армии Дария в сотни тысяч человек. Человек имел представление о том, насколько серьезные проблемы создают и на порядок меньшие армии. Думаю, его труд, во многом, отражение его современности.

По крайней мере, очевидные проблемы, такие как вооружить и обмундировать огромное количество людей, у которых далеко не у всех есть нормальное оружие — для Курция очевидная необходимость при создании массовой армии. Похоже, что Диодору и Арриану и в голову не приходило, что можно набирать в армию не только воинов, хоть сколько-нибудь уже вооруженных.

Подытожим — при всем уважении к древним, верить можно разве что Курцию, да и то, он все же отражает собственные представления о событиях.

Зато все трое довольно подробно останавливаются на серпоносных колесницах. Логично думать, что сами древние греки уделяли им много внимания. И важность этого момента подчеркивается тем, что все трое говорят о серпоносных колесницах, а не про слонов, которых Дарий выписал из Индии. Хотя на мой, любительский, взгляд, слон как-то по представительней.

Видимо, те источники (или даже один источник) из которых черпали свои сведения Арриан, Курций и Диодор, подчеркивал важность и опасность именно серпоносных колесниц, для древних греков.

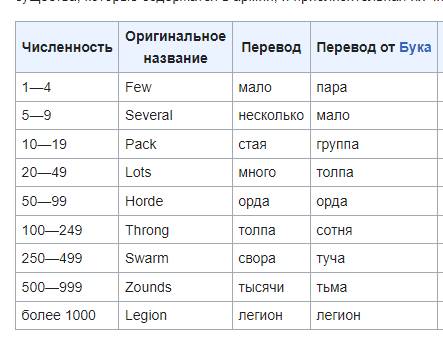

И у нас есть этому подтверждения. Был такой спартанский царь, Агесилай. Однажды, в 396 году до нашей эры, (за шестьдесят лет до Александра) этот лихой спартанец высадился в Персии, со сравнительно малыми силами. Очень похоже, что именно спартиатов с ним было, ну примерно нЕсколько. Это я привожу по этой таблице, у нас тут научпоп, всё строго.

Остальные в армии Спарты— наёмники и союзники, около шести тысяч. С такими силами Агесилай смог захватить ионическое побережье и множество городов. Собрать, уже на месте, в Азии, армию побольше. Даже разбить под Сардами сатрапа Персидской Империи.

Неизвестно, чем бы дело кончилось, но Агесилая отозвали обратно в Элладу — там случилась Коринфская война. Ну и потом в этой кровавой греческой междоусобице, подпитываемые персидскими деньгами, греки и резались, пока Филипп не пришел и порядок не навел. Так вот, в Персии у войск Агесилая произошел бой с серпоносными колесницами. Один из немногих, который приводят в качестве примера полезных действий колесниц:

Ксенофонт, 4.1.20: «Однажды, когда его (Агесилая) воины, рассеянные по равнине, беззаботно и без всяких мер предосторожности забирали припасы, так как до этого случая они не подвергались ни разу опасности, они внезапно столкнулись с Фарнабазом, имевшим с собой около четырехсот всадников и две боевых колесницы, вооруженные серпами. Увидя, что войска Фарнабаза быстро приближаются к ним, греки сбежались вместе, числом около семисот. Фарнабаз не мешкал: выставив вперед колесницы и расположившись со своей конницей за ними, он приказал наступать. Вслед за колесницами, врезавшимися в греческие войска и расстроившими их ряды, устремились и всадники и уложили на месте до ста человек; остальные бежали к Агесилаю, находившемуся неподалеку с тяжеловооруженными.»

О самих колесницах Ксенофонт, который как никак военачальник и ветеран, участник битвы при Кунаксе, рассказывает так: «Это были тонкие косы, расширенные под углом от оси, а также под сиденьем погонщика, повёрнутые к земле».

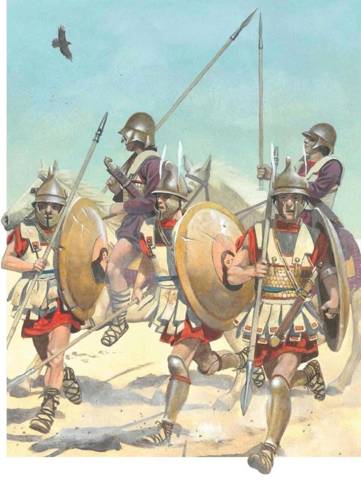

Ксенофонт вообще очень понятный и простой, вы наверно еще по его описанию спартанской армии это помните. Но вот как видят люди серпоносные колесницы персов, по этому лаконичному описанию:

Ну что же, посмотрев на источники, можно сказать: «Это, конечно, очень хорошо. А можно немного археологии, просто чтобы не чувствовать себя мухой в паутине лжи и недоговоренностей?»

Эхъ, — отвечу я вам — мне бы и самому не помешало немного археологии, которая бы сделала все простым и понятным. Лучше всего, прямо в мою жизнь. Но увы…

Нет, некоторые данные по воинам Александра у нас, конечно, есть. В отличии от моей жизни, жизнью Александра хоть кто-то занимается, поэтому практически единодушно армию Александра оценивают в 7 000 конницы и 40 000 пехоты. А еще, мы уже можем с уверенностью ткнуть пальцем в место битвы при Гавгамелах. Это тыканье пальцем подтверждено археологически. Вид на поле битвы с того места, где находилась Великая армия Александра прилагаю:

Из чисто умозрительных, но основанных на здравом смысле и логистике, расчетах, можно сказать — в битве при Гавгамелах не могло быть больше 150 000 тысяч человек. Из которых — 30 000 конницы. Иначе они тупо «на столе» не поместятся. Это верхняя граница, разумеется. И это общая численность, как армии Дария, так и армии Александра.

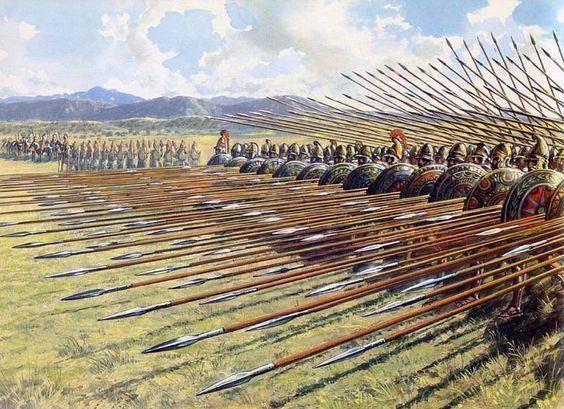

Армия Александра при Гавгамелах (по Арриану):

7 000 всадников

40 000 пехотинцев (из которых собственно македонских фалангитов около 10500).

И это примерно равно численности армии Александра, с которой он выступил из Македонии. Что, в свою очередь, означает, что с учетом постоянных подкреплений из Эллады, Великая армия потеряла в битвах или оставила в гарнизонах как минимум 13 700 человек, около четверти личного состава. Огромные потери, на самом деле. А если Александр уже начал включать в состав армии местных и побежденных (что было бы просто неизбежно, будь Александр средневековым правителем) то, значит, потери были больше.

Помните, я назвал Дельбрюка ехидным? Это потому, что он в своей работе предположил, что армия Дария была… Меньше чем армия Александра. Это довольно обоснованная точка зрения, от которой трудно отмахнуться. Да еще вот теперь, когда и поле при Гавгамелах нашли, почти половину которого должна занять армия Александра…

Македонофилы бегают вокруг Дельбрюка с горящими анусами, пытаясь его игнорировать или опровергнуть. Впрочем, ломать привычный образ мириардов азиатов, похоже никто не торопится. Хотя, это такое себе открытие, в той же Большой Советской Энциклопедии, исходя из местности и необходимости снабжать армию самоходными барашками и буксируемыми телегами, написали такие цифры для армии Дария:

60—80 тысяч пехоты, до 15 тысяч конницы, 200 боевых колесниц, 15 боевых слонов.

Хорошо, что это хоть в википедию включили, правда без оговорки, что это максимально возможная численность армии, которую можно держать в одном месте.

Эти подыгрывания Александру и в самом деле несколько странны. Технически, персы, саки и прочие всякие индоевропейцы — по гаплогруппам нам люди не чужие. А вот греки и македонцы — тоже, конечно, родственники, но сильно дальние. Это сейчас в них славян намешано, но тогда ребята были на соврменных сардинцев больше похожи.

Так что, по идее, нам надо топить за персов, из солидарности )

Поэтому будем думать, что «персов», если и было больше, то ненамного. По крайней мере, не кратно. Ну и, совершенно точно, Дарий призвал много конницы.

Подытожим:

Силы сторон:

Александр: 40 000 пехоты 7 000 всадников. (Я не стал разбираться, почему историки так уверены в этих цифрах, но все же мне кажется, это скорее верхняя граница)

Дарий: От 20 000 до 60 000 пехоты и от 10 000 до 15 000 конницы.

Мы, люди современные, поэтому нас пятью дивизиями с каждой противоборствующей стороны не удивишь. И совершенно напрасно. Даже сейчас вооруженные силы Греции насчитывают примерно 140 000. Всего лишь. Хотя, у Турции, не считая резервистов 700 000. В пять раз больше. Вот что значит традиция…

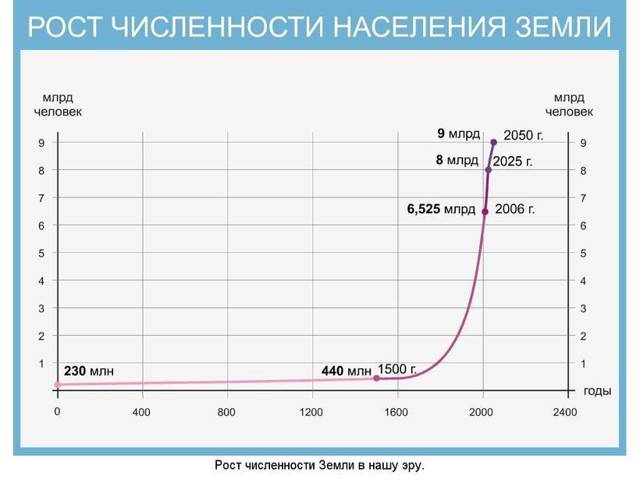

Если серьезно, то все же, применительно к тем временам, десятки тысяч человек на одном поле битвы — это, без всякого преувеличения, битва народов. Не забываем, что взрывной рост численности случился только не давно, до этого людей было на порядки меньше.

То, что битва при Гавгамелах было сражением именно десятков тысяч человек, косвенно подтверждает показания источников о битве. Фактически, это были две отдельные битвы и ряд крупных боев, что очень похоже на сражения европейских войн, когда армии действительно достигли численности в десятки тысяч человек.

Что нам может предложить археология, чтобы прояснить состав армий?

Это сложный вопрос. Например, источники упоминают, что у Дария был корпус элитной пехоты, «бессмертные». И много, от 5 до 15 тысяч рыл. Вот только в самой битве эти «бессмертные» никак себя не проявили.

Обычно «бессмертных» времен Дария иллюстрируют вот такой картинкой:

Это перерисовка с так называемого «саркофага Александра» (гуглить «Сидонский саркофаг», там насыщенная история датировок и предположений, кому он принадлежал на самом деле).

Собственно, эти парни с топориками считаются бессмертными только потому, что на них пурпурные шарфики. Как и сейчас, тогда модные аксессуары стоили реально дорого. И если за шарфик можно купить лошадь, но ты купил шарфик и ходишь пешком, предполагается, что это не ты с придурью, а надо так. Униформа, может, такая. А кому такая дорогая униформа нужна? Ну, помимо людей отмеченных милостью ахура-мазды и правящей партии? Тока гвардейцам.

Предположение, основанное на весьма шатких допущениях, я бы сказал.

К тому же, изображение, это, конечно очень хорошо. Куда лучше чем без изображений. Но все же, изображения скорее отражают представление художника и его окружения о происходящим, плюс мы не знаем насколько сильно было канонизировано искусство в древней Греции. Может просто принято было так изображать персов. Так же, как было принято изображать героических греков голенькими:

Традиция. Вон, в Египте трафареты три тыщи лет рисовали, ибо скрепно. К тому же, выборка у нас слабая на минус третий-пятый век до нашей эры.

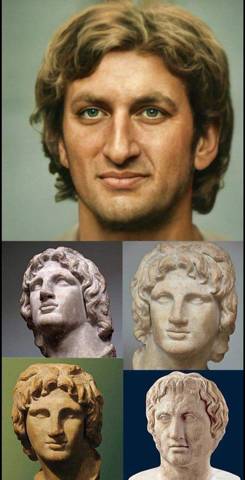

Вот, возьмем, к примеру, самого Александра Македонского. Его изображений дошло до нас несколько. Казалось бы, остается только радоваться. Ну давайте посмотрим Великому Македонцу в лицо:

Приличный человек, не стыдно маме показать. Но это сильно поздняя скульптура. Есть постарее, говорят к Александру поближе:

На самом деле в этой реконструкции пытались передать динарский тип лица (прямая логика, если сегодня на балканах динарцы доминируют, то логично, что Македонский был того же типа). Ладно, тут даже волосы чет не похожи. Несу следующего Александра:

Александр Македонский — Александр Гиме. Эллинистическая мраморная скульптура

Около 300 до н. э.

От Каир, Египет

Paris, Musée du Louvre

А теперь компьютерная реконструкция по статуе:

Такого Александра вы не ждали? Обождите, сейчас я вас добью Александром в модном и молодежном прикиде:

Подождите, не уходите, я больше не буду.

Лично мне кажется, что последняя реконсрукция была так себе. А вот следующая, и последняя, ближе всего к правде. У этой головы Александра интересная история. Её откопали… В запасниках музея. Буквально в груде мусора. «Голова обнаружилась в дальней части хранилища — под грудой древнего строительного мусора, обломков керамики и обычной грязи. Изучение музейных архивов помогло выяснить, что 'мусор» был найден во время раскопок в окрестностях Верии и с тех пор пылился на складе — его не разбирали несколько десятков лет. Фрагменты древней статуи, по всей видимости, использовали как строительный материал, — отсюда возмущение Коттариди «столетиями невежества».

Удивительно, впрочем, что столь узнаваемый образ не узнали археологи ХХ века, переносившие «мусор» в хранилище после раскопок.

Говорят, что в этой, последней на сегодня, реконструкции прослеживается некое фамильное сходство с дошедшими до нас изображениями других людей, имеющих некоторое отношение к аргеадам, династии македонских царей.

Ну ладно, портретное сходство это одно, а детали вооружения и оснащения воинов другое. Вот, например, типичное изображение персидской «квадриги», это когда четыре лошадки. Эта конкретная золотая колесница найдена на территории совр. Таджикистана, 5−4 вв. до н. э. В ту эпоху данные земли как раз входили в состав Персии Ахеменидов (550−329 гг. до н. э.).

Опять же гробницы всякие…

Но и тут у нас такие пробелы в пазлах, что хоть стол переворачивай.

Например, есть мнение, что серпоносные колесницы… Выдумка античных авторов. И у нас есть несколько оснований это утверждать.

1. Не найдено ни одной серпоносной колесницы.

2. Не найдено ни одного серпа от серпоносной колесницы.

3. Не найдено ни одного древнего изображения серпоносной колесницы.

4. Книга греческого автора Ксенофонта, где рассказывается об изобретении серпоносных колесниц, по сути признана беллетристикой.

5. Серпоносные колесницы нельзя использовать в плотном строю, они могут вывести из строя друг друга. Лошади если не идут плотной массой не будут таранить людей. И справиться с ними будет проще.

6. Непонятен боевой прием тяжелой пехоты против колесниц с косами — расступиться перед колесницами. Практичнее было встретить их на длинные копья, уперев обух копий в землю.

7. Как могут таранить лошади, запряженные в повозку — не ясно.

Самое смешное, что многое из этого можно сказать и о такой неотъемлемой и не вызывающей сомнения вещи, как… Македонская сарисса.

Давайте по пунктам, благо мне тут в комментариях помогли:

1. Не найдено ни одной сариссы. Впрочем, это скорее норма. Римские пластинчатые доспехи, известные по изображениям, удалось найти только, в 2010-х, причем совершенно не там, где ожидалось (самая периферия римского мира типа Британии), а их конструкция оказалась достаточно далекой от старых реконструкций, сделанных по изображениями. Кроме того, нам неизвестно ни одного копаного византийского сифона, а также известны лишь считанные единицы ранних китайских, арабских и европейских ручниц там, где по текстам следовало бы ожидать найти многие десятки, если не сотни. Да, изображений сариссы тоже нет. Даже в гробницах — на фотографии выше можно полюбопытствовать. Щит со звездой аргеадов — одна штука, мечи и шлемы — по две штуки. Сарисс нету.

2. Ладно, от сариссы было найдено несколько бронзовых частей. Но, вообще, смотри пункт первый. (Вток на картинке из гробницы в Вергине. Но там было кавалерийское копье. Красивую фоточку остатков сариссы я так и не нашел, только картинки современных художников)

3. Тоже не новость. К примеру, не найдено ни одного реалистического изображения античного военного корабля — а то, что найдено, стилизовано до такой степени, что из рисунков практически невозможно понять конструкцию. Изображений колесниц у нас довольно много.

А вот колесницу с серпами, единственную, смог найти только грузинский археолог Гурам Лордкипанидзе. Это вотивная бронзовая модель колесницы, найдена в святилище на горе Гохеби (Кахети, Восточная Грузия). Реконструкция этой колесницы, впрочем, сильно отличается от описываемых персидских. Кузов колесницы, состоящий из нескольких планок, разделен на две секции. Это говорит о том, что экипаж упряжки состоял, по крайней мере, из двух человек. У персов в кузове квадриги с серпами находился один возница. О мобильности упряжки, предназначенной, скорее всего, для произведения стрельбы, свидетельствует и традиционный легкий и незащищенный кузов. Зато любопытно расположен серп. Скорее, этой колесницей предполагается подрезать отдельно стоящих воинов, а никак не таранить плотный строй.

4. Во-первых, не беллетристика, а «научпоп»! А во-вторых, практически все античные военно-исторические тексты находятся на грани беллетристики и письменной фиксации устного предания. Кроме того, значительная часть античных текстов дошла до нас в обратных переводах с арабского, сделанных в позднем средневековье (причем на арабский их в свое время переводили не с исходника, а с перевода на арамейский), а те, что дошли в состоянии, близком к оригинальному, зачастую с трудом поддаются интерпретации (например, известное утверждение о том, что Аристотель насчитал у мухи 8 ног, базируется на тексте, из которого в принципе невозможно понять, о каком насекомом говорит Аристотель, и сколько ног он у него насчитал — по самой достоверной на данный момент реконструкции это какая-то разновидность цикад, а ноги он насчитал четыре).

5. А это уже голословное утверждение, не подтвержденное опытами и полевыми испытаниями. И вообще, многие непонятки с лошадьми есть, но конница то в древности достоверно использовалась.

6. См. пункт 5

7. Ну… Тут надо поговорить подробней.

Колесница древности, это платформа для стрелка и быстрой доставки тяжело одоспешенного воина в критическую точку битвы. Тихоходный но хорошо бронированный герой врывается и меняет ход боя. Таранить такой колесницей, все равно как пытаться организовать танковую атаку на тачанке. Что хуже, так это то, что само по себе сочетание лошади с повозкой, неприспособленно ни для какого тарана.

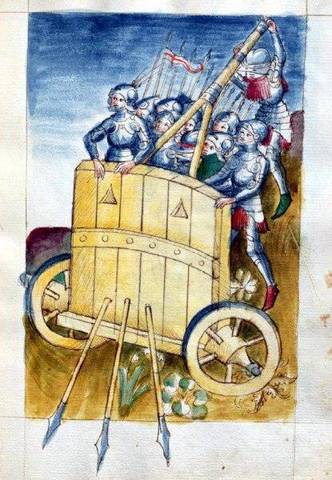

А ведь людям всегда такого хотелось. В средневековье мы постоянно видим мобильные укрытия. Но толкать их приходилось или быкам, или людям.

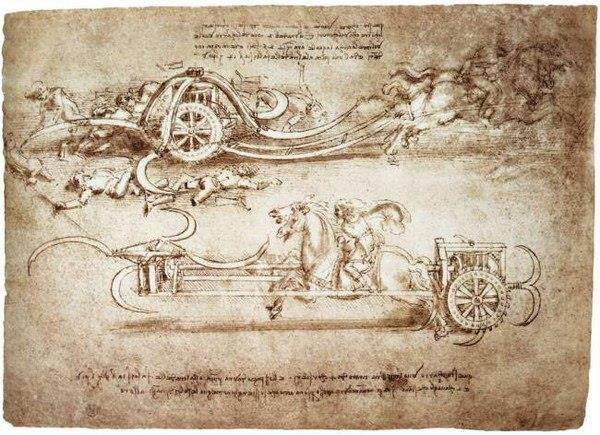

Сама идея серпоносных колесниц тоже была уже известна с Ренессанса, поскольку античные труды активно читали. Над воплощением этой идеи в жизнь работали лучшие умы. Вот, например, такой видел серпоносную колесницу Леонардо (не ДиКаприо):

Её даже воплотили в жизнь:

Правда, уже в современности. В средневековье Леонардо (да-да, синяя повязка) никому эту штуковину продать не сумел. Люди имеющие практический опыт нутром чувствовали — не взлетит. Увы, но в средневековье так и не смогли выдать хоть сколько-нибудь рабочий вариант серпоносной колесницы. Что действительно заставляет нас сомневаться не столько в древних авторах, сколько в правильности их описаний.

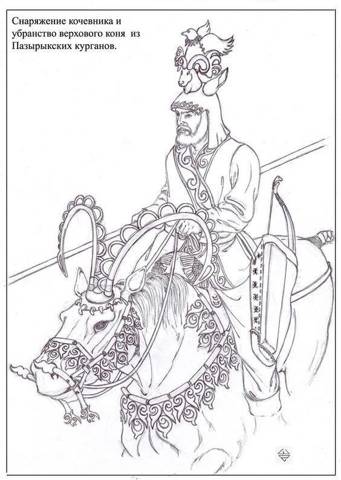

Ну хорошо, допустим что с серпоносными колесницами (и немного с сариссами) все не очень. Но хоть что-то мы знаем? Да. Мы знаем саков. Накопали )

Однако источники упоминают что саки-массагеты были защищены броней. Давайте посмотрим, какой.

Ну, по крайней мере шлемы кочевники не брезговали использовать и греческие:

1.Курган в имении Кекуватского (IV век до н. э.) 2.Курган близ с. Пастырское (IV век до н. э.) 3.Воинское погребение близ Карантинного шоссе Керчь (IV век до н. э.)

Кроме шлемов, можно заметить что художник изобразил и элементы пластинчатой брони. По той простой причине, что и дошла она до нас, фрагментарно.

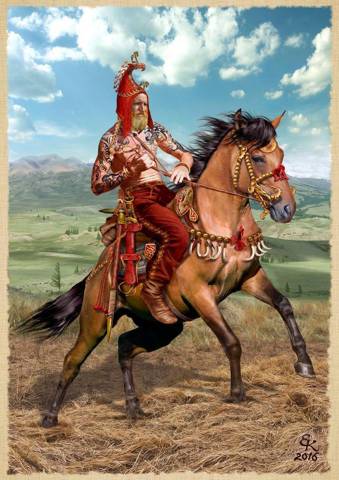

Однако, это, все же, знать. Крайне тонкая прослойка военной аристократии, а может и вовсе только вожди — были в доспехах. Скорее всего подавляющее большинство воинов выглядели… легковеснеее:

Художник-иллюстратор Евгений Край

Скиф алтайский. Пазырыкская культура, IV век до н. э. Мумию скифского вождя из Пазырыкских курганов Алтая можно увидеть в Государственном Эрмитаже.

И опять художник-иллюстратор Евгений Край

Скифо-амазонка. У ионийцев а затем эллинов образы амазонок постоянно перекликаются с образами безбородых мужчин — хеттов, киммерийцев и других жителей Малой Азии, хотя несомненно, что у кочевых племен существовали и настоящие женщины-воительницы (и не только у них).

По поводу остальных контингентов наемников Дария у нас дела обстоят так себе. Это же плодородный полумесяц, там всегда было много трудолюбивых людей, которые не поленились перекопать всё, что можно и нельзя, и растащить хоть мало-мальски ценное. У нас правда, есть довольно много различных изображений… Но изображение это такое дело. Неоднозначное. Не зная контекста, можно легко создать стройную теорию, которая все объясняет, и которая абсолютно не верна. Тем более, что дошедшие до нас осколки древней культуры, довольно фрагментарны. Представьте, что на начало 21-го века у нас бы была только вот такая картинка:

«Как мы видим, в каждую штурмовую группу обязательно включался гитарист, поддерживающий игрой и ритуальными песнями боевой дух. Вооруженные оружием ближнего боя новобранцы прикрывали тыл, пока ветеран с огнестрельным оружием не падет, или не убьет противника, и тогда они смогут взять оружие убитых себе. Это подтверждается и письменными источниками. Владение баллистическим оружием давало право на первоочередной выбор добычи, особенно ценились протосмартфоны большого размера…» — короче, натеоретизировать много можно. Но, вот, наверно не надо.

Несмотря на то, что сейчас в научпопе принято людей этим особо не грузить, и давать уже готовую картинку с основными рабочими гипотезами, я думаю, что вы думающие люди, и понимаете, что представление о армии Дария у нас сейчас довольно общие. Впрочем и с армиями Александра и диадохов тоже не все ясно. Придется реконструировать битву при Гавгамелах, держа эти неизвестные в уме.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ