Глава XI Дух и дисциплина армии Наполеона

На войне три четверти всего – это моральные силы.

В предыдущих главах прежде всего речь шла о материальной стороне армии Наполеона. О моральных категориях говорилось лишь в той минимальной мере, которая была необходима для связности повествования. Теперь нам предстоит обратиться к ним подробнее, ибо моральный фактор столь важен на войне, что без него портрет армии будет явно незавершенным. Нет сомнения, что данная глава представляет собой самую субъективную часть повествования, ибо здесь почти ничего не поддается строгому математическому учету. Можно, конечно, посчитать количество дезертиров в той или иной части, количество награжденных или количество приговоров военно-полевых судов, вынесенных в том или ином соединении, но кто может сосчитать число солдатских подвигов, оставшихся неизвестными, или, напротив, актов грабежа и насилия над мирными жителями, оставшихся безнаказанными? Как подсчитать отвагу и трусость, великодушие и низость, щедрость и алчность? Недаром по-русски и по-французски все это называется «духом» (ésprit), субстанцией прозрачной, неуловимой, эфемерной.

И все-таки от этой эфемерной субстанции зависит на войне все. Ничто не заменит в бою веры в свое дело, презрения к смерти, уверенности в своих силах, моральной спайки, дисциплины, ничто не спасет армию, в которой царит расхлябанность, недисциплинированность, которая не верит ни в правоту своего дела ни в победу.

Чтобы раскрыть моральный образ Великой Армии, нам придется не раз прибегнуть к примерам, однако примеры не следует рассматривать как доказательство того или иного положения.

Действительно, набором отдельно взятых фактов можно создать какой угодно образ наполеоновского войска, как, впрочем, и всякого другого – от черного до светло-идиллического. Поэтому примеры, которые приведены здесь, являются лишь иллюстрацией того образа солдат и офицеров императора, который сложился у автора на основе изучения тысяч источников – писем, официальных документов, дневников, мемуаров.

Мы начнем это эссе о духе наполеоновской армии с качества, которое было ее неоспоримой и неотъемлемой характеристикой. Этим качеством была отвага, и это, в общем, неудивительно в войсках, которые с 1792 г. почти непрерывно были в пекле войн, большей частью победоносных.

Свидетельство не раз уже упоминавшегося Клаузевица, непримиримого врага наполеоновской Франции, звучит, пожалуй, наиболее убедительно: «Надо было самому наблюдать стойкость одной из частей, воспитавшихся на службе Бонапарту и предводимых им в его победоносном шествии, когда она находилась под сильнейшим и непрерывным орудийным огнем, чтобы составить себе понятие, чего может достигнуть воинская часть, закаленная долгой привычкой к опасностям и доведенная полнокровным чувством победы до предъявления самой себе требования высочайших достижений. Кто не видел этого, тот не сможет этому поверить»[597].

Наивно, конечно, было бы полагать, что в полки Наполеона не попадали трусы, просто последние если и были, то они либо дезертировали, либо, стиснув зубы, должны были следовать общему порыву и иногда, увлеченные им… становились героями.

Особенно беспощадной к трусости была офицерская среда. Д’Эспеншаль, автор блистательных по точности воспоминаний, рассказывает, как старший офицер, прибывший в 5-й гусарский полк, оказался не на высоте своей миссии в одном из первых боев кампании 1809 г. Тогда, как рассказывает автор, служивший в этой части: «…все офицеры полка заявили единодушно, что он не достоин командования…», и с согласия генерала Пажоля провинившегося офицера отправили в депо во Францию «под предлогом необходимости заниматься организацией подкреплений, однако, накануне отъезда по поручению всех офицеров полка, молодой сублейтенант заявил изгнаннику, что он должен снять с себя белый ментик (характерная деталь униформы 5-го гусарского, ставшая его символом), и что, если он этого не сделает, то о его поведении будет доложено Императору. С этого времени мы больше ничего не слышали об этом офицере…»[598].

Понятно, что с офицерским корпусом, пронизанным чувством чести, честолюбием и жаждой славы, распаленными императором, при ежедневном экзамене на храбрость трусу, особенно в офицерских эполетах, было нечего делать в наполеоновских полках. Ведь как писал де Брак: «На поле боя человек раскрывается таким, каков он есть. Здесь нет больше вуали, нет хитроумных уверток – все страсти человека выступают наружу, его душа открыта, и в ней может читать любой, кто захочет. Здесь интриги в бессилии молкнут, здесь храбрецы приемных, умники салонов… любители погарцевать в мирное время не задирают носа. Горе любому, кто побледнеет в бою, даже если он и носит шляпу с шитьем, горе эполетам и галунам, которые склонятся под ветром от ядра… Здесь вершится неподкупное правосудие, и горе тому, кто будет осужден трибуналом, где честь – судья»[599].

Нужно было не просто быть бесстрашным, но нужно было, чтобы это все видели: не склонять голову под ядрами и пулями! – понималось абсолютно буквально. Как-то раз кавалерийский генерал Груши вместе со своим начальником штаба полковником Жюмильяком и начальником артиллерии полковником Гриуа отправились на рекогносцировку. Неприятельское ядро, просвистевшее совсем рядом от них, заставило Жюмильяка невольно пригнуться. Гриуа пишет, что «… генерал Груши не мог сдержать улыбку. Он сказал, обращаясь ко мне: “Кажется, полковник, вы лучше знакомы с ядрами, чем этот господин, ибо вы не приветствуете их столь же почтительно”. Несчастный начальник штаба был сконфужен и не ответил ни слова. Впрочем, у многих военных, которых я знал, – это всего лишь невольное движение, которое, однако, было для них настоящим несчастьем, ибо многие приписывали эти кивки страху»[600].

Трусость в солдатской среде была столь же презираема, как и среди офицеров, причем, подобно своим командирам, солдаты сами разбирались с теми, кто вел себя недостойно в бою.

И все же не страх перед наказанием, даже наказанием со стороны товарищей, был главной мотивацией отваги. Жажда славы, почестей, желание подняться по ступеням военной иерархии и, наконец, просто упоение борьбой ради борьбы пронизывали всю армию Наполеона, вплоть до самой толщи солдатской массы. Капитан Дебёф рассказывает в своих бесхитростных и удивительно точных мемуарах о чувствах, которые он, будучи молодым солдатом Наполеона, испытывал в первом бою: «…Войска, в нетерпении сразиться с врагом, ринулись по мосту. Затрещала ружейная пальба, и я ускорил шаг, гордый тем, что я ступил на австрийскую землю и еще более тем, что я шел в охране знамени. Это было великолепное зрелище – мой первый бой…»[601] Прошло немного времени, и новичок стал закаленным воином, без оглядки идущим на врага: «В тот же миг мы устремились вперед. Я сжал в руках ружье и ускорил шаг в нетерпении доказать, что я достоин быть французом»[602].

«Какой это был прекрасный бой! – записал 18 октября 1806 года в своем дневнике другой солдат, – Мы не очень-то много видели, ибо дым заволакивал нас со всех сторон. Но как опьяняет весь этот грохот. Тебе хочется кричать, скусывать патроны и драться. При всполохах огня, вылетающего из жерл орудий, в красных клубах пушечного дыма, были видны силуэты канониров на своем посту, похожих на театр китайских теней. Это было восхитительно!»[603]

Как видно из последнего отрывка, бесстрашие перед лицом опасности перешло в наполеоновской армии в нечто большее – жажду опасностей. Грохот канонады вызывал у основной массы солдат и офицеров не страх, а страстное желание сразиться с врагом, добиться новых отличий, совершить подвиги. Интересен в этом смысле один из эпизодов в дневнике Фантена дез Одоара, редком по точности и яркости характеристик источнике, ибо капитан Фантен дез Одоар писал свой дневник прежде всего для себя и по самым свежим следам событий – каждый эпизод записывался если не вечером того же дня, то через день или два. Вот что он занес в свою тетрадь 4 декабря 1808 года, когда после сравнительно продолжительной по меркам той эпохи мирной передышки (больше года!) его полк на марше в Испании услышал впереди гул орудий: «После Фридланда мы не слышали этого величественного голоса битв. Его первые раскаты, звучавшие подобно раскатам отдаленного грома и отраженные тысячекратным эхом в горных долинах, по которым шли наши колонны, заставил нас восторженно затрепетать от наших воспоминаний и наших надежд»[604].

Современному человеку нелегко понять, что для офицеров и старых солдат наполеоновской армии сама война стала предметом не страха, а вожделения. Буквально все документы описываемой нами эпохи (а мы еще раз подчеркиваем, что отдаем безусловное предпочтение тем из них, которые написаны по горячим следам событий) говорят, что весть об объявлении войны армия встречала восторгом. Вот, как уже известный нам д’Эспеншаль описал чувства, которые испытывали его гусары накануне кампании 1809 года. В январе он отметил в дневнике: «…все происходящее подтверждает, что весной начнется война с Австрией, что наполняет нас радостью». В марте он добавляет новую запись: «… мы узнали, что мы скоро выступим в поход, что было воспринято с бешеным восторгом». Наконец, когда 10 апреля утром капитан Добантон, адъютант Пажоля, принес известие о том, что австрийцы начали войну, д’Эспеншаль написал: «Эта новость была встречена полком восторженными криками “Vive l’Empereur!” И уже час спустя наши гусары обменялись с врагом первыми выстрелами из карабинов, ставшими прелюдией к великой драме, которая, под названием Ваграмская кампания, должна была потрясти Европу»[605].

Другой современник вспоминал о начале того же похода: «Нам не терпелось прибыть на новые поля битв, снова увидеть Италию, которую мы уже знали, и австрийцев, которых мы тоже знали, но тем не менее считали, что еще недостаточно померились с ними силами…»[606].

Наконец, сейчас просто трудно поверить, зная о том, что ожидало Великую Армию на правом берегу Немана в 1812 году, те чувства, которые охватывали солдат и офицеров накануне роковой войны. Вот, что записал в своём дневнике офицер гвардии: «1 марта 1812 года. Париж… Я только что узнал с невыразимым наслаждением, что мои самые заветные мечты сбудутся. Она скоро начнется, эта новая война, которая так превознесет славу Франции. Огромные приготовления завершены, и скоро наши орлы полетят к тем краям, которые наши отцы едва знали по названию…»[607].

Все эти слова не были пустой бравадой. Едва только эти люди оказывались в бою, они рвались в самое пекло. Их отвага носила на себе отпечаток живости национального характера французов, она была дерзкой, напористой и еще лучше раскрывалась в атаке, чем в обороне. Вот только часть списка представленных к награждению после сражения под Ауэрштедтом солдат 25-го линейного полка:

«…Монтрай Жан, сержант, первым ворвался на вражескую батарею и захватил у канониров знамя артиллерии.

Тренкар Пьер, гренадер, захватил вражескую пушку, после того, как убил одного канонира, а остальных взял в плен.

Бертолон Жозеф, вольтижер, во время всей битвы дрался с вражескими кавалеристами, уничтожил многих из них и с жаром преследовал неприятеля.

Видаль Мишель, фузилер, первым устремился во вражеские ряды…»[608].

А ведь это всего лишь один из многих полков, мужественно сражавшихся в этой битве!

«Эти французские солдаты, – писал в 1806 году прусский офицер, – они такие маленькие и слабые, один из наших немцев побил бы их четверых, если бы речь шла только о физической силе, но под огнем они превращаются в сверхъестественных существ»[609].

Во время испанской кампании при штурме Сагунта, неприступной крепости на скалах, французские штурмовые колонны устремились на приступ через узкую, едва проходимую брешь под ураганным огнем обороняющихся. «Обломки крепостной стены осыпались под ногами наших солдат, и, поднявшись к бреши, они увидели перед собой неразбитую стену. Чтобы подняться до пролома, нужно было подтягиваться на руках, а позади него стояли испанцы, которые встретили наших солдат жестоким огнем в упор. Но отвага штурмовой колонны была такова, что офицерам, которые вели ее на приступ, пришлось затратить немалые усилия, чтобы остановить ставший безнадежным штурм и отвести назад людей… Здесь полегло 400 человек, среди которых было много достойных офицеров»[610].

Э. Детайль. «Пограничный столб». Французские драгуны пересекают прусскую границу.

Что же заставляло этих людей, словно одержимых, презирая раны и смерть, устремляться на вражеские штыки и навстречу шквалу картечи? Конечно, жажда славы, почестей и наград играли определенную роль, но эти стимулы были серьезными побудительными мотивами, прежде всего для офицеров и генералов. На простого солдата более всего воздействовало то общее в наполеоновской армии начало, на котором мы подробно останавливались в главе III, а именно – чувство чести.

Конечно, никакой воинский коллектив не может существовать хотя бы без смутного понятия о чести солдата. Однако это чувство явно не было первостепенным в мотивации английских наемников, завербованных среди уголовников и бродяг, не было оно определяющим и для солдат прусской армии 1806 года, «боявшихся палки капрала больше, чем пуль неприятеля» и даже для прусских солдат 1813 года, ведомых в бой порывом исступленного патриотизма и жаждой отмщения (см. гл. XII).

Особенностью же французской армии еще в дореволюционную эпоху было то, что понятие чести и достоинства, хотя и не в такой рафинированной форме, как у офицеров, существовало среди рядовых. Равенство граждан перед Законом, пришедшее после свержения старого порядка и закрепленное Кодексом Наполеона, энтузиазм, который вызывали в армии и в обществе победы императорского войска, высокий социальный престиж воина вообще, даже если он не являлся офицером, сознание того, что солдат – это не выходец из подонков общества, а гражданин – все это позволило Наполеону еще более, чем в старой королевской Франции распространить принцип чести на всю массу войска, а не только на офицерский корпус, как это было в европейских армиях конца XVIII – начала XIX века. «Я слишком много жил с нашими солдатами, чтобы не знать их недостатки, большие недостатки, – писал в своих мемуарах майор Гонневиль, – но они обладали чувством чести, жившим в них, таких простых и великих»[611].

О том, насколько серьезно слово «честь» в армии Наполеона, лучше всего говорят наставления полковника де Брака своим подчиненным: «Это не значит презирать жизнь, предпочитая сохранение чести сохранению жизни. Это просто означает воздавать чести то, чего она заслуживает»[612].

Честь требовала не оставлять ни при каких условиях свой боевой пост. Накануне Аустерлица унтер-офицер гренадер должен был подвергнуться однодневному аресту за плохую форму одежды, тем самым он лишался бы возможности принять участие в бою. «Это пустяк, конечно, арест на один день, – ответил сержант, – но пусть меня лучше разжалуют или арестуют надолго, но при условии, что это будет послезавтра, – я не хочу быть обесчещенным»[613]. В 1806 году при отправлении в прусскую кампанию больные гвардейские конные егеря, лечившиеся в госпитале Военной школы, выпрыгивали из окон, чтобы пойти с армией. Во время польской кампании 1807 года отставшие солдаты, разбитые голодом, холодом и усталостью, при первых же выстрелах орудий устремлялись вперед, стараясь во что бы то ни стало догнать своих и принять участие в бою. «Делали ли они это из-за отвращения к столь тяжелой жизни или желания отомстить неприятелю? – писал полковник Сен-Шаман. – Нет! Это было только из чувства чести»[614].

Офицер, сражавшийся в Испании, удивляясь своим солдатам, спрашивал себя: «…Почему эти люди, которые вчера так ворчали, ругались, проклинали все на свете, исполняя простейшие распоряжения, следствием которого было в самом худшем случае одно – два лье марша сверх необходимого, почему сегодня эти же люди беспрекословно идут туда, где нужно ставить жизнь на карту? – и сам себе отвечал, – Потому что ворчать, когда идешь в бой – это уже недалеко от трусости, а значит и от бесчестья»[615].

Ясно, что подобная концепция чести была бы немыслима без высокого понятия о собственном достоинстве. «Французский солдат гордится своим званием, требует вежливости и платит тем же. Офицер, генерал видит в простом солдате своего собрата и величает его “товарищем”. Обращаясь к барабанщику, генерал говорит ему тоже самое “Вы”, которое получает от него»[616].

Интересно, что последнее наблюдение сделано русским чиновником в небольшой брошюре под названием «Замечания о французской армии последнего времени с 1792 по 1808 год», изданной в 1808 году в Санкт-Петербурге. Обращаем внимание на дату издания брошюры, здесь, как и в остальных случаях, мы отдаем предпочтение непосредственной реакции современников, а не воспоминаниям, написанным много лет спустя.

Практически то же самое отмечает и французский офицер: «У нас… солдат подчиняется офицеру как своему командиру, он знает, что нужно уважать его положение, но он также знает, что офицер обязан по крайней мере соблюдать почтительную форму в отношении к нему. Он тоже человек. Офицер был солдатом, солдат может быть офицером – все устанавливает между ними определенное равенство прав… – вот, что нельзя упускать из виду, когда командуешь нашими солдатами. С ними нужно быть твердым, но без излишеств, добрым, но без слабости. Чрезмерная строгость их раздражает, слабость вызывает насмешки. Нужна разумная мера, золотая середина, которая представляет собой нечто вроде отеческого братства»[617].

Высокое чувство достоинства французских солдат вызывало подчас изумление офицеров иностранных армий, где между командирами и рядовыми лежала непроходимая сословная пропасть. Рассказывают, что французский сержант под Торрес-Ведрас был взят в плен англичанами во время перемирия. Приведенный на допрос к самому Веллингтону, он вел себя с таким достоинством и был так искренне возмущен его несправедливым захватом в плен, что английский главнокомандующий приказал его отпустить, предварительно хорошенько накормив и напоив за столом слуг. Но француз, несмотря на смертельный голод, выслушав указание генерала, не двинулся с места. «Чем же ты еще не доволен?» – спросил Веллингтон. «Французский солдат не садится за стол с лакеями», – таков был ответ. Изумленный «железный герцог» предложил тогда разделить трапезу с ним…[618]

Скорее всего, конечно, это всего лишь красивая легенда, однако о ней можно смело сказать словами итальянской поговорки: «Если это и неправда, зато точно сказано». Сам факт появления этой и многих подобных историй говорит о том, что французские солдаты рассматривали себя вполне ровней генералам, по крайней мере, неприятельским.

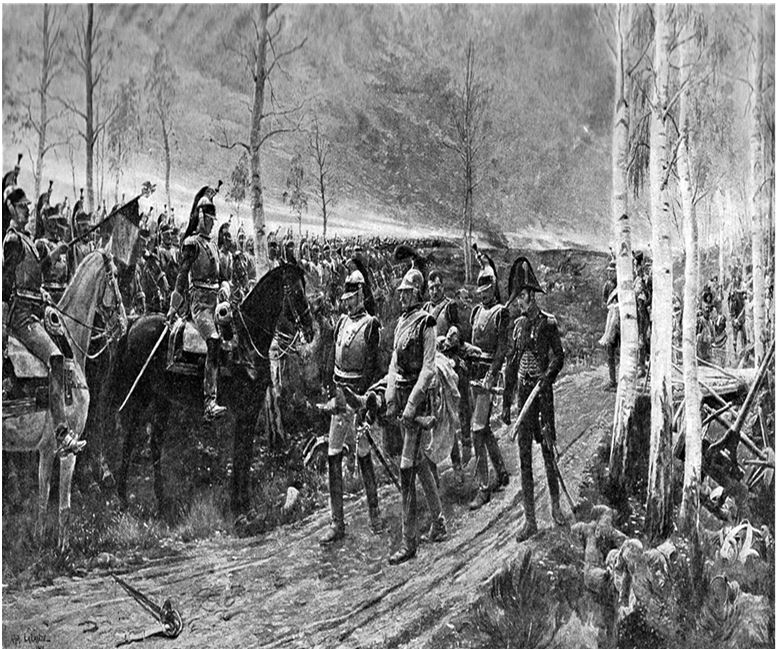

А. Лалоз. Тело генерала Огюста Коленкура, погибшего при штурме Большого редута проносят перед строем кирасир.

Конечно, командовать подобными людьми было не всегда просто. Офицеру недостаточно было лишь появиться в эполетах перед фронтом, чтобы быть признанным за командира. Он должен был быть лидером – быть сильнее духом, отважнее, умнее, щедрее, чем его подчиненные. Вот, например, что писал старый солдат в бесхитростном послании своему бывшему командиру части, генералу Друо: «…Я считаю, что самое главное, чтобы командир заслужил любовь солдат, потому что если полковника не любят, не очень-то захотят погибать за него… Под Ваграмом в Австрии, где так отчаянно дрались, и где наш полк сделал все, что мог, как Вы считаете, сражались бы так наши гвардейские артиллеристы, если бы они вас не любили?.. К тому же Вы говорите с солдатами так, как если бы они были вам ровней. Есть офицеры, которые разговаривают с солдатами, как если бы они были солдатами, но, по-моему, это не стоит и ломаного гроша…»[619].

Действительно, когда офицер отвечал этим критериям, преданность подчиненных, их готовность идти за ним куда угодно не знали границ. Полковник Шаморен, командир 26-го драгунского полка писал своей жене из Испании 1 января 1811 года: «Вчера мы закончили старый год тем, что разбили вражеский отряд, захватив у них немало пленных, и мой полк вел себя так, как всегда. Какие люди! Как они беззаветно сражаются, какое счастье командовать подобными солдатами»[620].

«Разделите то, что у вас есть с вашими солдатами, – советовал де Брак, – они поделятся с вами, и вы не останетесь в проигрыше. Вы увидите однажды, когда у вас не будет ничего, как старый солдат будет горд, будет счастлив, отдать вам свой последний кусок хлеба, а если надо, то и свою жизнь»[621].

Солдаты, которые шли в огонь за такими командирами как Друо, Шаморен или де Брак, подававшими пример бесстрашия и воспитывавшими в них культ чести, поистине презирали смерть. Вот, что писал 1 августа 1815 года лейтенант Жан Мартен, рассказывая о том, как во время боя при Шарлеруа ему пришлось пересечь колонну повозок с ранеными: «… перепачканные кровью, лежащие в беспорядке один на другом, они были искалечены самым разным образом, и смерть уже читалась на многих лицах. Но именно эти люди, казалось, наименее заботились о своей судьбе, то, о чем они думали, был успех нашей армии. Забывая боль, они старались поднять наш дух. Они поднимали свои бледные лица над повозками и кричали: “Вперед, товарищи, не бойтесь! Все идет отлично. Еще немного, и враг побежит!” Я видел тех из них, над которыми смерть уже простерла свои объятия, но они употребляли свой последний вздох, чтобы крикнуть “Да здравствует Император! Дерьмо пруссакам!” Другие размахивали своими окровавленными конечностями, грозя врагу и сожалея лишь о том, что они не могут мстить!»[622]

Но самое удивительное, наверное, в этих людях было умение, несмотря на все ужасы боев и тяготы похода, сохранять французскую веселость, эту черту, без которой портрет наполеоновского солдата был бы явно не полным. На бесконечных маршах по разбитым дорогам, в кошмаре битв и в грязи биваков сыпались шутки и раздавались раскаты смеха маленьких вольтижеров, великанов кирасиров и усатых гренадеров. «Это было поистине удовольствие смотреть, как работают эти парни, – вспоминал о французских понтонерах вюртембергский офицер, – они делали свое дело, словно играючи, хотя было холодно, а у них был пустой желудок. Но это был непрекращающийся поток шуток и веселья… поистине это были настоящие французы»[623].

Наблюдения иностранцев, имевших возможность видеть французскую армию изнутри, особенно интересны, ведь они подмечали то, что для самих французов казалось естественным и обыденным. Здесь стоит вспомнить великолепную характеристику французских пехотинцев на марше при вступлении в Познань, данную будущим офицером императорского штаба поляком Хлаповским[624], ну, а вот как увидел один из трудных переходов во время Ульмского маневра 6 октября 1805 года французский унтер-офицер: «Чтобы отрезать путь отступления неприятелю, мы, конечно, должны идти по кратчайшей дороге, правда, она покрыта слоем воды в три фута… мы похожи на библейских израильтян, переходивших Красное море, с той только разницей, что древние бросались в воду, чтобы уйти от своих врагов, а мы бултыхаемся в ней, чтобы дойти до них… Тому, кто повыше, вода доходит до пояса, тому, кто пониже, – до лопаток. Мы поскальзываемся, мы дрожим от холода, мы ругаемся, но все же идем… Но вот кто-то из солдат поставил ногу на край канавы, скрытой водой, соскользнул вниз и скрылся с головой. Мы срочно вылавливаем неудачника, увы, руками, так как у нас нет удочек, и тот, кого надо было бы оплакивать, становится объектом шуток:“ Скажи-ка, брат, ты что, хотел выпить всю воду и ничего не оставить другим?! “ – кричат одни. “ Тебе не придется стирать рубашку!” – смеются другие. Впрочем, если бедный утопавший желает, чтобы эти насмешки побыстрее прекратились, ему лучше ответить в том же тоне… А вот лошадь генерала, который ехал во главе войск, тоже оступилась и провалилась в канаву. Шитый золотом мундир исчез под водой, и над ее поверхностью осталась только шляпа с галунами… Адъютанты с трудом вытаскивают своего начальника из канавы, и тотчас от головы колонны до хвоста посыпались шутки и смех… В адрес кого? Ну, конечно же, в адрес генерала,“который пьет из Очень большой чашки!”»[625].

Веселость в сочетании с привычкой к виду ран и смерти порождала порой шутки, от которых может содрогнуться мирный человек, но которые, без сомнения, помогали презирать опасность. Капитан Франсуа рассказывает, как французские офицеры веселились при обороне Гамбурга в 1813 году: «Мы часто идем прямо с бала в бой, а по окончании боя снова возвращаемся танцевать. Нас спрашивают, почему не вернулся тот или иной наш товарищ. “Этот на дежурстве на аванпостах… А этот… в гостях у Святого духа”, – отвечаем мы, и танцы продолжаются»[626].

«Привычка к опасности заставляла нас рассматривать смерть, как, если можно так выразиться, самое обыденное явление жизни, – вспоминал кавалерийский офицер. – Мы жалели раненых товарищей, но, едва кто-нибудь из них умирал, то по отношению к нему высказывалось лишь легкое сожаление, а то и холодное безразличие. Вот солдаты находят среди убитых своего приятеля. Что они говорят по этому поводу? Примерно следующее: “Больше не будет напиваться”, или “Больше не будет лопать чужих куриц”, или что-нибудь в этом роде… Подчас это была единственная надгробная речь, которую произносили над нашими товарищами по оружию, павшими в бою»[627].

Фантен дез Одоар записал в своем дневнике 16 июня 1807 года, через день после битвы под Фридландом: «…было бы, конечно, лучше закопать убитых, но это показалось слишком долгим делом, и был отдан приказ бросать их в реку Алле. Тотчас наши солдаты взялись за дело. Они тащили тела людей и лошадей до берега реки, протекающей в глубоком овраге, и бросали их с обрыва. В этом деле, казалось, не было ничего веселого, тем не менее такова уж легкомысленность солдата, а тем более французского, что самое неподобающее случаю оживленнее царило на этих весьма специфических похоронах – дело в том, что трупы, катясь с откоса, кувыркались в самых невообразимых позах, что вызывало взрывы всеобщего смеха…»[628].

Вполне понятно, что подобного рода веселость могли себе позволить только люди, не верящие ни в бога, ни в черта. Так оно, в общем, и было. Антирелигиозная пропаганда века Просвещения и Великой французской революции дала свои результаты. Конечно, среди солдат и офицеров было немало верующих людей, однако они не задавали тон, а следовали общему стилю поведения своих товарищей по оружию.

«Нечего и говорить, что о религии у нас в лагере (Булонском) не говорили, – рассказывает офицер пехоты. – Полки ходили на мессу лишь в городах, и по странному предубеждению Император считал, что набожность подходит лишь женщинам, а не мужчинам. “Я не хочу иметь набожную армию”, – говорил он. Без сомнения, с этой точки зрения он мог быть вполне удовлетворен»[629].

Впрочем, в этой антирелигиозности было больше военно-политического подтекста, чем подлинного атеизма. Не следует забывать, что в период революции армии пришлось сражаться с противником разного рода, и очень часто враг шел под знаменем религии. «Крестовый поход» против Франции был благословлен самим римским папой. В Вандее, на юге Франции, в Неаполитанском королевстве французских солдат пытали и предавали мучительной смерти крестьяне, ведомые фанатичными священниками. Для солдат и офицеров «священник», «монах» стало синонимом слова «враг». И, хотя Первый консул восстановил религию в правах, подписав в 1802 году Конкордат с римским папой, в армии сохранилось стойкое неприятие всего, что связано с церковью. Именно поэтому бывшие республиканские командиры резко отрицательно встретили заключение Конкордата, а генерал Дельма якобы даже сказал в лицо Бонапарту: «Вам осталось только сменить наши темляки на четки. А Франция пусть утешится, что потеряла без толку миллион человек, чтобы положить конец всей этой поповщине, которую Вы возрождаете»[630].

Остатки республиканского видения религии очень сильно ожили с началом испанской войны, где монахи, священники, инквизиторы стали не просто пропагандистами священной войны против наполеоновских войск, но и вдохновителями ужасающих зверств по отношению к пленным французам или союзникам. Ответом на это армии был новый виток антирелигиозности. В бою под Брагой в Португалии вольтижеры одного из полков узнали, что ополченческая рота, сражавшаяся против них, состоит из… молодых монахов. Это вызвало среди французских солдат взрывы смеха и поток презрительных шуток в отношении врага, который был в мгновение ока опрокинут штыковым ударом. В отличие от обычного неприятеля пощады монахам не давали, всех тех, кто не успел убежать, вольтижеры перекололи штыками[631]. Во взятых штурмом испанских городах монастыри становились излюбленным объектом разграбления. «Опьяненные вином, весельем и гневом, солдаты изображали религиозные процессии вокруг бивачных огней, держа в руках свечки и нацепив на себя одежду монахов, песнопениям которых они подражали, только заменяя слова молитв казарменными выражениями»[632].

Набожные испанцы считали, что французская армия состоит то ли из язычников, то ли из мусульман или уж, как минимум, из еретиков, и поэтому с удивлением смотрели на тех солдат и офицеров, которые заходили в церковь помолиться, а тем более на посещения церкви, организованные командованием: «В полной парадной форме… мы прибыли в монастырь, где в соответствии с данными нам указаниями выслушали молитву, – рассказывает унтер-офицер вольтижеров. – Наше поведение несколько образумило испанцев, которые не могли вообразить, что мы тоже католики…»[633].

Несмотря на отдельные примеры организованного участия в религиозных церемониях во французских полках так и не был учрежден институт полковых священников, хотя, как следует из источников, в ряде частей они все же существовали на полулегальном положении, официально числясь как солдаты. В общем же до самого падения Империи в армии сохранилось неприязненное отношение к религии. Интересно, что в неоднократно цитируемой нами знаменитой книге де Брака «Аванпосты легкой кавалерии», где автор, резюмируя свой опыт наполеоновских войн, дает наставления молодым офицерам, и где важное, если не сказать, самое важное место отводится моральным факторам: чести, отваге, воинской дружбе, самопожертвованию, бодрости и веселью, нет ни слова о вере в бога.

Отсутствие религиозности совсем не означало аморальность. Саксонский генерал Тильман прекрасно резюмировал это одной фразой, написанной им в 1808 году: «Немецкий солдат религиознее, чем французский, но французский нравственнее, поскольку принцип чести оказывает на него неизмеримо большее влияние, чем на немецкого»[634].

Победа под Оканьей, 19 ноября 1809 г. Гравюра. В этом сражении французские войска, ведомые королем Жозефом, маршалами Журданом и Сультом, разгромили испанскую армию генерала Арисага. Характерно, что на переднем плане художник изобразил французского драгуна, разящего своим палашом монаха

Впрочем, сказать, что у наполеоновских солдат не было веры, будет не совсем правильно. Вера у них была, и вера глубокая, пылкая и преданная. Эта вера была в одного бога – Наполеона. Когда-то в армии Древнего Рима существовал официальный культ императора, изображениям которого воздавались божеские почести. В наполеоновской армии, конечно, не было ничего подобного в качестве организованного культа. Однако отношение к Наполеону можно назвать не иначе, как культ императора. У генералов и маршалов он часто выливался в форму казенного восторга, у офицеров принимал вид поклонения тому, в ком видели надежду на фантасмагорическую карьеру, зато у солдат, и прежде всего, конечно, старых солдат, он был глубоко искренним и шел действительно от души.

«Я считался страшным в ваших салонах, – говорил император Лас Казу на острове Святой Елены, – среди генералов и, может быть, среди офицеров, но никоим образом не среди солдат; у них был инстинкт справедливости и симпатии, они знали, что я их покровитель, а если надо, то и защитник… Мои солдаты чувствовали себя прекрасно и свободно со мной, они часто называли меня на “ты”»[635]. Хотя, как уже отмечалось, среди сказанного и написанного Наполеоном на Святой Елене большую часть занимает пропаганда для грядущих поколений, в приведенной цитате нет ни слова лжи. Действительно, императору удалось добиться глубокой преданности и уважения со стороны солдат, которые, не стесняясь, могли говорить с ним откровенно и даже шутить.

Описывая взаимоотношения Наполеона с солдатами, легко впасть в сусальную легенду, разумеется, беспристрастный анализ позволяет несколько нюансировать идиллию этих взаимоотношений – например, приказом маршала Лефевра, командующего Старой Гвардией, от 22 августа 1812 года солдатам было запрещено вручать на параде петиции Императору, а рекомендовалось направлять их по инстанциям[636].

Тем не менее подавляющее большинство источников, наиболее заслуживающих доверия, подтверждают искренность и глубину чувств, которые питали старые солдаты по отношению к своему полководцу. Особенно важно, что эти чувства не только не ослабевали в часы невзгод и тяжелых испытаний, как это имело место в рядах высшего командования, но и, наоборот, становились еще более чистыми и трогательными. «Я плачу, видя нашего императора, идущего пешком с посохом в руках, его, такого великого, его, который сделал нас такими гордыми»[637], – говорит гренадер Старой Гвардии, едва волоча ноги по обледенелой дороге, ведущей к Березине, туда, где он скоро найдет свою смерть.

Если так принимали солдаты своего полководца на грани катастрофы, то что говорить о том времени, когда победоносные знамена Великой Армии развевались над покоренными столицами, когда бронзовые орлы колыхались впереди сверкающих батальонов, триумфальным маршем вступающих в Вену, Берлин, Неаполь, Варшаву, Мадрид…

«По мере того, как войска приближались к нему, солдаты начинали кричать “Да здравствует Император!” – рассказывает капитан Дебеф, – этот крик шел от самой души и доходил до энтузиазма, близкого к безумию. Крича во все горло вместе со всеми, я смотрел на этого великого человека и говорил себе: ”Вот она, эта голова, самая могучая в мире, из которой родилось столько чудес!” И снова с удвоенной силой я кричал: “Да здравствует Император!” Какой воин не был бы растроган. Ведь был самый великий полководец, который только являлся на землю, самый удивительный человек, которого за много веков знала история»[638]. «Французская пехота восторженно салютовала своему императору. Это восхитительное зрелище: с одной стороны, пехота, полная уверенности в своих силах и энтузиазма, взиравшая на своего главнокомандующего и с порывом шедшая в бой, с другой стороны, колонна пленных, из которых часть также приветствовала императора криками “Виват!”»[639].

Нет сомнения, что Наполеон нашел ключ к душе солдата, умел воздействовать на него личным примером и страстной речью. Величественный перед строем войск, идущих на смерть, он был доступен и прост в общении на биваке и в походе, позволяя солдатам то, что ни за что не разрешил бы никому из своих генералов.

За два дня до битвы при Аустерлице Император приблизился к биваку гренадер линейного полка. Он подошел к огню и вытащил оттуда пару печеных картофелин. Гренадер Жазон, варивший суп, сделав вид, что не узнал Наполеона, сказал: “Эй, товарищ, смотри не съешь все!” ”Ничего, найдешь еще, – добродушно усмехнулся император, – ты ведь знаешь, что на походе нужно делиться”»[640].

Незадолго до сражения под Фридландом Наполеон проезжал мимо полков, идущих по дороге форсированным маршем. Не стесняясь присутствия императора, а может, специально в расчете на это присутствие, пехотинцы громко разговаривали: «“Ему нужно было бы набирать армию из добровольцев”, – сказал кто-то из солдат. “Где он их найдет то!” – ответил другой. “Вот именно! Собачье это занятие”, – добавил третий. “А ему нужно сто тысяч человек в год!” “Что, что? Сто тысяч? Да ему двести тысяч человек будет мало!”… Подобные речи часто достигала ушей императора, – написал свидетель этой сцены, – но он только посмеивался над ними…»[641].

На марше к Ульму, в деревушке Хаслах, главной квартире пришлось разместиться в доме, уже занятом солдатами. Офицеры объяснили, что здесь будет располагаться штаб императора, и солдаты без возражений удалились. Но один молодой барабанщик, пригревшись у печки, ни за что не хотел уходить. Он говорил, «что здесь места хватит на всех, что на улице холодно, что он ранен, и, вообще, он отсюда никуда не уйдет». Офицеры хотели было выдворить его силой, но в это время вошел Наполеон. Узнав причину спора, он засмеялся и разрешил, чтобы солдату «оставили его стул, раз уж он так им дорожит». Так император и барабанщик заснули, сидя друг против друга, в кругу стоявших в почтительном молчании, ожидая приказов, генералов и сановников[642]. Последний эпизод подтверждается двумя совершенно независимыми источниками и практически не вызывает сомнения в своей реальности, но это, впрочем, и неважно – подобными сценами полны все воспоминания, записи и дневники современников, что их нельзя, конечно, отнести лишь к вымыслу наполеоновской легенды.

В памяти солдат запоминались такие моменты, как тот, когда император ужинал с гвардейцами на зимнем биваке в кампании 1807 года, разделив с верными гренадерами несколько мерзлых картофелин, или когда он ел суп вместе с 11-м линейным полком. Очевидец рассказывает о последнем эпизоде: «Император был очень усталым и остановился на нашем биваке у костра. Он лег на солому, подперев голову. Мартело (капрал вольтижеров 11-го линейного) приблизился к императору и спросил его: ” Сир, Ваше величество не желает попробовать нашего супа? – А хлеб есть? – Да, сир. – Ну что ж, давайте”. Мартело дал ему котелок и серебряную ложку. “Ничего себе! Белый хлеб и серебряная ложка! Где ты все это взял?” – “Хлеб я принес из деревни, где находится госпиталь, а ложку я нашел на офицере, убитом под Госпишем”. В то время, как император ел суп, Мартело отрезал кусок курицы и дал ему тоже. Тот съел ножку и перед тем, как уйти, достал семь золотых монет из кармана и вручил Мартело. Капрал с гордостью показал деньги своим солдатам и сказал: ”Вот, Его Величество дал мне 200 франков, мы выпьем за его здоровье. Да здравствует Император!” – закричали солдаты»[643].

В общении с великим императором в дыму походных костров солдаты как могли выражали преданность своему вождю. «Наполеон присел на нашем биваке и попросил плащ, чтобы согреться, – пишет лейтенант Шевалье, тогда рядовой гвардейского конно-егерского полка, – я только снял свой плащ, как солдат, более скорый, чем я, уже накинул на него свой. Было так прекрасно снять с себя свою одежду, чтобы согреть Императора. Среди нас не было ни одного, кто не дал бы изрубить себя в куски за него. У этого человека было такое искусство привязывать к себе солдат, что его любили как отца»[644]. А вот что вспоминал молодой офицер пехоты: «Как же мы обожали нашего Императора! Полчища казаков, рыскавших вокруг лагеря, разбрасывали недостойные памфлеты, направленные против него. Но ответом на эту писанину было лишь наше солдатское презрение»[645].

Простой и доступный на биваке, Наполеон, если нужно, демонстрировал неустрашимость и хладнокровие под огнем, будь то молодым генералом на Аркольском мосту, будь то императором в зените своего могущества, стоя на кладбище Эйлау под ужасающим огнем русской артиллерии. «Милая мама, – писал домой после битвы под Иеной вольтижер Дефламбар, – я хотел бы, чтобы Вы видели нашего Императора – всегда в гуще боя, подбадривающего свои войска. Мы видели полковников и генералов, убитых рядом с ним, мы видели его также с группой фузилеров поблизости от врага. Маршал Бессьер и принц Мюрат сказали ему, что он зря подвергает себя опасности, на что он повернулся к ним и спокойно ответил: ”Вы за кого меня принимаете? За Епископа?”»[646].

Наполеон впечатлял солдат и на парадах и на смотрах, где порой неожиданно раздавались чины, дотации, кресты Почетного легиона. Иногда эти смотры проводились прямо на поле отгремевшей битвы, как тот, что он провел после боя при Валутиной горе (см. гл. III), иногда в более мирной обстановке. «Каждое воскресенье после мессы и дипломатического приема проводился парад, где ему представляли вновь сформированные части, – вспоминал генерал Роге. – Он проходил вдоль рядов войск, находя в строю солдат, ветеранов своих первых походов, приветливо беседовал с ними, вспоминал бои, где они отличились, и всегда оставлял их глубоко растроганными. Иногда он спрашивал полковника или капитана, иногда прямо у солдат, кто из них самый храбрый, и всегда окружал храбреца своим вниманием, повышал его в чине или награждал. Иногда какой-нибудь из солдат сам испрашивал у него милость. Тогда Император обращался к его товарищам, и, если те подтверждали, что проситель заслуживает поощрения, он приказывал сопровождающему его офицеру занести фамилию просителя в блокнот, чтобы наградить или повысить в звании. Однажды, он забыл сказать офицеру, чтобы тот записал сведения в блокнот. Солдат, просивший его о награде, не отстал от него и подходил еще несколько раз. Император ответил, наконец, несколько раздраженно: ”Ты просишь крест – он у тебя будет, что тебе нужно?” – “Да, Сир, но пока этот Господин, – солдат показал на Бертье, – не запишет меня в свою тетрадку, я буду дураком, отстав от Вас”. Император рассмеялся и сказал:” Бертье, сделайте, о чем Вас просят”. Эти моменты были очень важны. Они трогали сердца солдат, оставались в их памяти, о них говорили на биваках, они были той нитью, которая связывала Императора и его бесстрашных “ворчунов”»[647].

Огромное впечатление на солдат и офицеров производило и военное красноречие их вождя. Император умел так говорить с войсками, что самые холодные и скептические люди невольно воодушевлялись: «Его слова были простыми, но какое неповторимое красноречие было вложено в них, как много было в этом пламенном взгляде, в этом взволнованном, проникающем в самую душу голосе! – вспоминал пехотный лейтенант. – Никогда не забуду, как в конце речи он приподнялся в стременах и, протянув руку к нам, бросил слова: ”Вы клянетесь?!”… Я почувствовал тогда вместе со всеми моими товарищами, как он словно из глубины груди вырвал крик: “Клянемся! Да здравствует Император!” Какая чудодейственная сила в этом человеке! У нас были почти что слезы на глазах и, конечно, непоколебимая решимость в сердце»[648].

Поистине шедевром являются и прокламации Наполеона. Они «… при чтении их в не боевой обстановке кажутся нам болтливыми и хвастливыми, но волновали души его солдат и делали их непобедимыми»[649]. При внешней импровизированности наполеоновские воззвания представляют из себя строгое и классическое произведение. Здесь нет ничего лишнего, каждая фраза, словно спонтанно вырывающаяся из-под пера, подчинена на самом деле глубокому внутреннему ритму. Начало сразу захватывает слушателя: «Солдаты! Война третьей коалиции началась…», «Солдаты! Мы не побеждены…» или «Солдаты! Я доволен вами!». Затем несколько энергичных, литых фраз и яркая концовка: «Они и мы, разве уже не Аустерлицкие солдаты!», «Вперед же, и пусть, завидев вас, враг узнает своих победителей!», «Для каждого француза, у которого есть сердце, – настал момент победить или умереть!»[650].

И армия всегда отвечала на этот призыв, она шла за ним, верила ему и обожала его…

Честь, отвага, преданность императору и неунывающая веселость – вот, собственно, и все главные моральные характеристики, свойственные наполеоновской армии в целом. Не случайно Гейне, мальчишкой видевший эту великую эпоху, в своем замечательном произведении “Das Buch Le Grand” дал короткое, но такое блистательное по точности, почти исчерпывающее описание солдат Наполеона: «Я вышел из дома и увидел вступающие в город французские войска, этот ликующий народ – дитя Славы, с пением и музыкой прошедшие весь мир, радостно серьезные лица гренадеров, медвежьи шапки, трехцветные кокарды, штыки вольтижеров, полных веселья и point d’honneur[651]…»[652].

Тем не менее описание морального облика наполеоновской армии будет неполным, если не затронуть одного очень важного для любого воинского организма вопроса, а именно, дисциплины.

Насколько прочными были узы дисциплины и субординации, связывающие французские войска эпохи Первой Империи, и на чем прежде всего держалась дисциплина? Собственно говоря, рассказывая об отваге наполеоновской армии, мы уже отвечали на вторую часть этого вопроса. Де Брак со своей воинской лаконичностью так формулирует принципы, на которых строилась дисциплина: «Вопрос: Что есть основа дисциплины? Ответ: Честь»[653].

Действительно, материальные стимулы, страх наказания играли, конечно, свою роль, но они не были единственной базой дисциплины и субординации. «Страх, как основа для порядка, был практически неизвестен большинству наших солдат, – писал генерал Фуа. – В большинстве полков с ними обращались с крайней мягкостью. Телесные наказания не употреблялись, ибо их отвергало общественное мнение; подобные наказания вообще могут существовать как обдуманная мера лишь в тех странах, где бьющие считают себя существами высшего порядка по сравнению с теми, кого бьют…

Однако субординация царила в нашей армии, быть может, лучше, чем в любой другой армии Европы…»[654]. Конечно, картина, написанная Фуа, несколько приукрашена. Порядок в наполеоновских войсках имел свои лимиты, а дисциплина, как и в любой армии, давала сбои, подчас весьма значительные, но об этом несколько позднее.

А пока отметим, что дисциплина действительно была во многом построена на чувстве чести и разделялась как бы на две составляющие, существование которых хотя и не фиксировалось официальными регламентами, но не было от этого менее реальным.

«Первая дисциплина» относилась к боевой деятельности. И здесь можно с уверенностью сказать, что не было армии, где она была бы столь строга и неумолима. За то, за что в других войсках солдат мог отделаться сотней-другой палочных ударов, во французской армии его приговаривали к расстрелу. Оставление порученного поста, непослушание старшему в боевой обстановке карались смертью. В принципе, карался расстрелом и грабеж, однако с последним вопросом дело обстояло куда сложнее…

«Вторая дисциплина» относилась к упущениям в деталях службы, к соблюдению формы одежды и внутреннего распорядка. Здесь царила такая терпимость и мягкость, которые были бы немыслимы, например, в прусских или русских войсках. «В некоторых армиях доводят до предела строгость к деталям, которые в глазах разума кажутся малозначительными, – писал маршал Мармон. – Если дело идет о мелочах униформы или временном отсутствии неподвижности в строю, слишком суровое наказание неправильно… Во французской армии часто бывает достаточно лишь похвалы или порицания, сделанных к месту, и благородного соревнования. Ведь наказания и отличия, основанные на мнении товарищей, обладают той чудесной способностью, что им можно придать бесконечные нюансы, и тем, что они мощно воздействуют на благородные сердца»[655].

«Если солдат попался на мелких провинностях, – отмечал автор «Замечаний о французской армии последнего времени», – то его пристыдят, сделают ему выговор, подействуют на самолюбие, лишение свободы для него уже строгое наказание, неувольнение со двора, арест – составляют высшие наказания; вывод в строй в шапке, когда другие в киверах, следование в тылу части, держа ружье прикладом вверх, – вот наказания, чаще применяемые»[656].

Чтобы сравнить старопрусский стиль дисциплины с французским, можно сопоставить наставления Фридриха II, приводимые им в поучении своим генералам. Им предписывались строгие меры предосторожности и неусыпного контроля за солдатами, которые следует соблюдать, чтобы предотвращать дезертирство на походе: тут и посты егерей, спрятанные во ржи, и гусарские патрули, так как гусары и егеря были набраны из наиболее надежных элементов. Здесь же категорические запрещения солдатам передвигаться иначе как строем и в сопровождении офицеров. «Большая часть армии состоит из порочных, несдержанных людей, – наставлял король, – если генерал не будет постоянно внимателен к тому, чтобы они оставались в рамках долга, эта искусственная машина… скоро сломается…»[657].

А вот приказ по Великой Армии, отданный 3 фримера XIV года (24 ноября 1805 г.) незадолго до Аустерлицкой битвы: «Временно армия останавливается на отдыхе. Начальники отдельных частей должны составить списки отставших, которые без уважительной причины остались позади; они должны рекомендовать солдатам устыдить их, потому что во французской армии самое сильное наказание – это позор, которым виновных покроют их собственные товарищи. Если найдутся солдаты, которые окажутся в таком положении, то император не сомневается, что они с готовностью соберутся и станут под свои знамена»[658].

Итак, армия с практически идеальной дисциплиной?.. Увы, не совсем. Мотивы чести, самолюбия, достоинства, без сомнения, действовали на наполеоновских солдат с большей силой, чем на наемников «Старого Фрица», и все-таки на них действовал и другой, очень приземленный, но очень понятный мотив – пустой желудок. От недостаточной заполненности этого немаловажного органа проистекало огромное количество бед и прежде всего мародерство.

Наполеоновский стиль войны был направлен на сокрушение противника стремительными ударами, и, как следствие, он предполагал быстрое передвижение огромных масс войск – людей и лошадей. Нетрудно догадаться, что даже если бы чиновники военной администрации были образцами энергии, честности и служения долгу, доставить провиант и фураж всем десяткам, а то и сотням тысяч стремительно идущих вперед людей и коней было физически невозможно. Как неизбежный результат подобной системы – солдаты искали пропитание сами, и действительно «находили» его (см. главу X) у крестьян, которые, как нетрудно догадаться, не особенно жаждали отдавать свой последний мешок крупы или свою корову. Когда солдат было много, а крестьян мало – вопрос решался однозначно, когда же соотношение численности было иным, могли возникнуть большие осложнения – драка, пролитие крови, желание выместить злобу и т. д., и т. п.

Лейтенант Шевалье писал в своих мемуарах: «Я провел более 20 лет на войне и не видел армии менее склонной к грабежу, чем французская, да, я видел, как мародерствовали, делали это только по необходимости найти пропитание. Французский солдат, который предался бы грабежу во время добычи провианта, был бы воспринят как вор, его презирали бы товарищи и он был бы изгнан из части. Я всегда видел, что поступали именно так, и говорю правду»[659].

Увы, несмотря на безаппеляционность последнего заявления, старый воин не говорит правды. Мемуары Шевалье, несмотря на ряд интересных сведений, которые оттуда можно почерпнуть, как раз представляют собой пример источников, использования которых мы старались избежать в нашей работе, и приводим данную цитату скорее как курьез и образец того, как под влиянием прошедших лет изменяется точка зрения на самые очевидные вещи. Шевалье писал свои воспоминания через много лет после наполеоновской эпохи, и, несмотря на свою солдатскую простоту и прямоту, он кое-что позабыл, а кое-что ему хотелось позабыть. Ему хотелось, наверное, видеть эпоху своей молодости только прекрасной, а своих товарищей, погибших на полях давно отгремевших битв, образцом для подрастающего поколения.

Фабер дю Фор. Реквизиция в окрестностях Казущины 11 июля 1812 г. Слева изображен португальский, в центре – два французских пехотинца с «найденными» козами, гусями, провиантом и т. д.

Свидетельства сотен очевидцев подтверждают то, что должен был бы подсказать и здравый смысл, – там, где был грабеж ради того, чтобы поесть, он плавно перерастал и в грабеж без дополнительных эпитетов.

Не без юмора рассказывает об этом один из офицеров: «Солдаты… заходя в дома якобы для того, чтобы найти хлеб, забирают заодно и кошелек хозяина. Искать хлеб – это прекрасный повод, ибо, когда нет регулярных раздач продовольствия, никак нельзя помешать им заниматься мародерством. Неотразимый ответ на все замечания: “Я голоден, я ищу хлеб.” Эта фраза безапелляционна как слова Гарпагона[660] “без приданого”. Раз уж ты не можешь дать им хлеб, ты вынужден разрешать им делать то, что они хотят. У кавалеристов есть еще дополнительный повод – они ищут фураж для своих лошадей. Однажды кирасир был застигнут своим капитаном в момент, когда он шарил в ящиках шкафа.

– Что ты тут делаешь?! – гневно воскликнул офицер.

– Ищу овес для моей лошади.

– Хорошее же место для поисков овса.

– А что, я тут уже нашел в библиотеке одного крестьянина[661] связку овса, завернутую в бумажку, почему бы не найти овес в шкафу?

Дело в том, что кирасир незадолго до этого разграбил коллекцию любителя ботаники…»[662]

А вот куда менее забавное свидетельство, записанное прямо по горячим следам:

«21 брюмера XIV года, Санкт-Пельтен[663]. Страх, который нам предшествует, разогнал значительную часть жителей, и нужно сказать, что этот страх вполне оправдан теми поступками, которые позволяют себе наши солдаты. Счастлив тот собственник, двери дома которого достаточно прочны, чтобы сопротивляться напору грабителей! То, что в крепости, взятой штурмом, в течение некоторого времени позволяется грабеж – это я могу понять, законы войны, кажется, оправдывают подобное поведение, но ведь Санкт-Пельтен был незащищенным городком, жители которого не только не пытались сопротивляться, а, напротив, были готовы поделиться своими продуктами. Я краснею, видя эти беспорядки, которые пятнают наши лавры»[664].

Еще одно свидетельство австрийской кампании, на этот раз 1809 года: «Этот очаровательный замок, принадлежавший графу Тинтицу, являл собой зрелище ужасающего погрома. Более 500 пехотинцев из дивизии Молитора расположились в нем, занявшись грабежом, опрокидывая мебель, разбивая двери и окна, разгромив в конечном итоге все это, еще недавно столь красивое, богатое и изящное здание»[665].

Мы намеренно начали с примеров, относящихся к «благополучным» австрийским кампаниям 1805 и 1809 годов, где такие эпизоды если и не были исключением, то, по крайней мере, не являлись естественной нормой. Что же касается Испанской войны, похода в Калабрию, то там подобные сцены встречаются буквально на каждом шагу и ими просто переполнены все дневники и мемуары.

«Что касается Бургоса, взятого штурмом, и из которого бежали практически все жители, он стал жертвой самого отчаянного грабежа, – рассказывает Сегюр, – двери домов были разбиты, улицы усеяны разбросанными одеждами, осколками разбитой посуды, обломками мебели. Наши солдаты суетились среди всего этого разгрома, согнувшись под грузом ценных вещей, некоторые несли на плечах огромные мешки, и все были столь увлечены этим делом, что мне едва удалось найти батальон, чтобы занять здания архиепископства… В этот день (11 ноября 1808 года) и на следующий грабеж продолжался во всем городе. Регулярных раздач продовольствия не было. Не было и жителей, с которых можно было бы его получить. Необходимость искать продовольствие служила хорошим поводом для грабежа, и ничто не избежало разрушения»[666].

«2 августа 1809 года, Пласенсия… Наши войска всех родов оружия соревновались между собой в том, чтобы поставить город вверх дном, – отметил в своем дневнике хорошо известный нам Фантен дез Одоар. – Разграбление было полным, и никогда, наверное, не видели города, столь тщательно выпотрошенного»[667].

Приведенные свидетельства убедительно показывают, что грабеж самый настоящий, а не просто насильственная конфискация продуктов питания, существовал в рядах наполеоновской армии, а значит, было и все, что ему сопутствует: пьянство, бесчинства, неподчинение командирам, бандитизм, дезертирство…

Впрочем, для любого беспристрастного исследователя – это аксиома. Нам незнакома армия, в которой подобные явления не встречались бы в той или иной пропорции. Достаточно вспомнить, что творили союзники на территории Франции в 1814 году, что делали английские солдаты в Испании. А вот, что говорят документы русского штаба, относящиеся к Отечественной войне 1812 года:

«Приказ по армиям.

18 августа 1812 года[668]

Главная квартира села Старое Иваново № 2.

Сегодня пойманы в самое короткое время разбродившихся до 2000 нижних чинов… Привычка к мародерству сию слабостию начальства, возымев действие свое на мораль солдата, обратилась ему почти в обыкновение…»[669].

«Ф. В. Ростопчин – М.И. Кутузову

17 сентября 1812 года. Село Вороново.

…Московская губерния находится теперь в самовольном военном положении и жители оной, так как и должностные чиновники, более нежели на 50 верст в окрестностях Москвы, опасаясь стать ограбленным от неприятеля, а более того от своих раненых, больных и нижних чинов, всюду шатающихся единственно для разорения своих соотечественников, оставив свои жилища, разбежались в неизвестные места»[670].

По поводу последнего документа необходимо добавить, что в письме к Александру I от 8 (20) сентября 1812 года московский генерал-губернатор еще резче высказывается по этому поводу: «…Солдаты уже не составляют армии. Это орда разбойников, и они грабят на глазах своего начальства… Расстреливать невозможно: нельзя же казнить смертью по несколько тысяч человек на день»[671].

Если даже не верить буквально последнему письму, где, возможно, Ростопчин сгущает краски с целью очернения нелюбимого им Кутузова, факт абсолютно неопровержим – русская армия грабила вовсю, даже на своей территории во время Отечественной войны 1812 года.

Таким образом, само по себе наличие актов грабежа со стороны наполеоновских войск еще никак не характеризует их – грабили все. То, что могло бы действительно отразить их особенность, это первое – степень распространения этого явления во французской армии, второе – величина этой степени по отношению к таковым в других европейских армиях рассматриваемого периода.

Математически точно это сделать, увы, невозможно. Казалось бы, в нашем распоряжении есть десятки толстых папок военно-судебных дел в архиве сухопутных войск Франции. Но, даже самый тщательный анализ всех этих документов, проведенный целой группой исследователей, может мало что дать. Почему?

Во-первых, вполне очевидно, что бумаги сохранились далеко не полностью. Если в ходе военных действий утрачивались порой даже очень важные документы штаба, то что уж говорить о деле по поводу ограбления тремя солдатами фермы.

Во-вторых, даже если бы все эти дела и сохранились и была бы физическая возможность проанализировать тысячи бумаг, разбросанных по разным архивам, мы не смогли бы получить чего-то принципиально нового по сравнению с тем, что стало нам известно на основе рассмотрения части этих документов.

Дело в том, что две основные цифры, которые действительно могли бы дать нам реальную картину, – это число совершенных актов грабежа и насилия солдатами наполеоновской армии и число привлеченных к ответственности и наказанных военнослужащих, или, говоря языком криминалистики, «уровень преступности» и «уровень раскрываемости преступлений». Наконец, нужно было бы сравнить полученные цифры с таковыми, характерными для других армий.

Но это не может быть установлено с математической точностью, потому что, обработав даже все военно-судебные дела, мы не узнаем, сколько актов насилия, грабежа и неподчинения осталось вне поля нашего зрения.

Добавим также, что протоколы военно-полевых судов крайне скупы на информацию, детали самих преступлений даются только в редких случаях.

Таким образом, здесь, как и в других разделах этой главы, нам остается положиться на интуицию и обработку как можно большего числа источников, понимая, однако, всю ограниченность подобного анализа.

Наше заключение можно сформулировать примерно следующим образом: грабеж, мародерство и, как следствие, – неподчинение командирам и развал дисциплины, не был редкостью в наполеоновской армии. Однако основной причиной и одновременно поводом было отсутствие регулярного снабжения армии. Командование всячески старалось пресечь подобные поступки, но, когда оно не могло организовать регулярное снабжение провиантом, все предпринимаемые для этого меры были напрасными. Тем не менее, когда раздачи продовольствия осуществлялись, офицеры и генералы довольно быстро ставили ситуацию под контроль. О том, с какой жестокостью это делалось, говорят уже упомянутые протоколы военно-полевых судов. Мы приведем лишь некоторые из хранящихся в Архивах Венсенского замка приговоров, вынесенных в течение 1809 года на разных театрах военных действий:

«3-я дивизия, 7-й корпус Испанской армии. Баткара, 17 мая 1809 года.

Партонелли Джованни, гренадер 113-го полка

Дитшер Пьер Жозеф, солдат 16-го полка линейной пехоты

Бендителло Паскуале, гренадер 113-го полка

Виновны в непредумышленном убийстве – 20 лет каторги.

2-я дивизия, 1-й корпус Испанской армии. Самора, 21 февраля 1809 года.

Пельтье Пьер, барабанщик 54-го полка

Виновен в грабеже столового серебра – 6 лет каторги.

2-я дивизия, 1-й корпус Испанской армии. Оргас, 8 декабря 1809 года.

Буржуа Поль, гренадер 45-го полка

Виновен в краже предметов, принадлежащих товарищам по оружию, – 6 лет каторги.

1-я дивизия Итальянской армии. Бруннекен, 22 декабря 1809 года.

Франсуа Жомар, фузилер 92-го линейного полка

Жан Клод Пруасси, конный егерь 8-го конно-егерского полка

Виновны в вооруженном грабеже кюре г. Штрассен (г-на Кальса) – расстрел.

4-я дивизия, 4-й корпус Германской армии. Вайдхофен в Нижней Австрии, 1 декабря 1809 года.

Бертен Жан-Луи, барабанщик 56-го линейного полка

Виновен в непредумышленном убийстве – 20 лет каторги.

1-я дивизия, 11-й корпус Германской армии. Фиум, 14 октября 1809 года.

Дебардье Этьен, фузилер 11-го линейного полка

Виновен в краже серебряной ложки у хозяина дома, где он располагался, – 10 лет каторги.

4-я дивизия, 4-й корпус Германской армии. Будвиц, Моравия,

14 августа 1809 года.

Демайе Шарль-Огюст, вольтижер 56-го полка

Виновен в грабеже – расстрел.

2-я дивизия, 3-й корпус Германской армии. В лагере под Брюнном, 6 августа 1809 года.

Дюфрен, драгун 7-го полка

Виновен в изнасиловании и убийстве – расстрел.

2-я дивизия, 2-й корпус Германской армии. Лагерь в Линце, 2 сентября 1809 года.

Молинелли Филипп-Бартелеми, вольтижер 21-го полка легкой пехоты

Убийство хозяина дома, где он жил, – 20 лет каторги»[672].

Как видно из приведенных примеров, военная фемида была сурова; и достаточно вспомнить о фузилере Этьене Дебардье, отправившемся на долгие годы каторги из-за украденной ложки, чтобы понять, что в наполеоновской армии при возможности наказывали, и наказывали порой жестоко.

О том, как изменялось поведение французских солдат в зависимости от обстоятельств, хорошо рассказал полковник английской армии, участник испанской кампании, сэр Уильям Френсис Нейпир. В его знаменитом произведении «История войны на Пиренейском полуострове» есть описание момента, когда французские войска покидают в 1811 году территорию Португалии и вступают на испанскую землю, рассматривавшуюся, по крайней мере официально, как территория союзного государства.

Вот что пишет Нейпир: «Здесь проявилось все, на что способна французская дисциплина в самых тяжелых обстоятельствах. Едва только люди, в течение долгих месяцев жившие только грабежом, путь которых был отмечен насилием и опустошениями, пересекли воображаемую линию, разделяющую два королевства, как они вернулись в рамки самой строгой дисциплины, не позволяя себе ни малейшего дурного поступка по отношению к испанцам. Они скрупулезно платили за все, что требовалось для армии, в то время как даже хлеб стоил 48 су[673] за фунт!»[674]

Русские, а особенно советские историки не скупились на черные краски для описания грабежей и мародерства наполеоновской армии на территории России в 1812 году. И в общем, если отбросить ряд преувеличений, они были недалеки от истины. Действительно солдаты Великой Армии грабили, и причём не только на пространстве «старых русских земель», но и на территории Литвы и Белоруссии, которых они официально освобождали от российского ига.

Но, во-первых, картина будет не полной, если не вспомнить, что русские войска также грабили, а во-вторых, если не указать реакции французского командования на эти беспорядки. С этой точки зрения для нас очень интересны бумаги штаба Даву, хранящиеся (частично в подлинниках, частично в копиях) в архиве Венсенского замка. Вот только несколько из этих документов:

«Генерал Ромёф (начальник штаба корпуса) из Вильно, 29 июня 1812 года, генералу Дессе (командир 4-й дивизии корпуса).

1-й корпус теряет с каждым днем свою дисциплину. Солдаты безнаказанно мародерствуют чуть ли не на глазах офицеров, и эти беспорядки оправдывают тем, что раздачи продовольствия нерегулярны и что им не хватает хлеба. Под предлогом поисков продовольствия ломают шкафы и крадут белье, вещи, деньги. Повозки, которые должны вести продовольствие, используются для перевозки награбленного. Маркитанты и маркитантки если не участвуют в грабеже, то скупают и продают награбленное. Подобное поведение, если оно не будет пресечено, запятнает нашу униформу, наш национальный характер и сделает нас солдатами, недостойными нашего монарха.

Г-н Маршал приказывает немедленно сделать обыск во всех повозках, которые следуют за полками, конфисковать все украденные предметы и послать их генералу Сонье, начальнику военной жандармерии 1-го корпуса, который передаст их властям г. Вильно…

Маркитанты, маркитантки, захваченные на месте преступления, будут тотчас же арестованы и отконвоированы к начальнику жандармерии Сонье, который предаст их суду.

Французская армия неоднократно в своих походах терпела лишения, солдаты питались иногда несколькими каштанами в день, но не предавались грабежу. Сейчас раздачи хлеба нерегулярны, но они заменены раздачами мяса и риса. Желудок солдат наполнен, пусть и не идеально. В любом случае, даже самые большие лишения не могут оправдать грабежа… Подобные действия осуществляют не те солдаты, которые стоят под знаменами, а те, кто позорно их покидает. Сами солдаты должны справиться с нарушениями дисциплины»[675].

А вот еще один приказ, отданный по корпусу Даву, на этот раз в Минске 9 июля 1812 года: «Категорически запрещается всем офицерам и солдатам покидать лагерь без разрешения. Полковники могут дать для солдат не более чем по пять увольнительных на роту для выхода в город, а для офицеров – не более чем по двенадцать на полк. Г-н Маршал требует восстановления строжайшего порядка и дисциплины в течение 24 часов. Мы должны пресечь тех, кто делает нас ужасом для наших друзей, народа, преданного нашему монарху (речь идет о населении Литвы)»[676].

В циркуляре от 11 июля маршал в резкой форме требует даже делать все, чтобы избежать напрасной порчи посевов ржи вокруг Минска. О том, что эти приказы не оставались пустыми угрозами, говорят другие архивные документы. 10 июля 1812 года Даву пишет из Минска начальнику штаба Великой Армии маршалу Бертье: «Я имею честь направить Вашей светлости копию приговора превотальной комиссии[677], которая приговорила к смерти троих военнослужащих, обвиняемых в грабеже и бесчинствах. Приговор приведен в исполнение сегодня в полдень. Я надеюсь, что этот суровый и полезный пример подействует на войска»[678].

Буквально через три дня Даву снова направляет Бертье документы, где говорится об осуждении еще троих солдат, «обвиняемых в убийстве и вооруженном грабеже». Указывается, что приговор приведен в исполнение вчера (т. е. 12 июля) перед фронтом части, к которой принадлежали военнослужащие. 25 июля из Могилева маршал докладывает о расстреле еще троих солдат (определенно Даву считал, что бог любит троицу!), обвиняемых в грабеже и неподчинении жандармерии[679].

Непреклонная суровость командующего 1-го корпуса к мародерам нашла отражение и в мемуарах. Вот что пишет автор очень точных воспоминаний некто Комб, офицер 8-го конно-егерского полка: «Вахмистр моей роты по фамилии Рединг, образец дисциплинированности и храбрости, не смог устоять перед соблазном и схватил пробегавшую курицу в тот момент, когда он проезжал по Виленскому предместью, чтобы присоединиться к полку. Хозяин курицы заметил это и, набросившись на вахмистра, затащил его в полицейский участок. Был тотчас составлен протокол, который дошел до маршала Даву. Так как было объявлено, что каждый, кого возьмут с поличным при мародерстве, будет расстрелян, необходим был пример, маршал был неумолим. Ни отчаянные просьбы полковника де Перигора, ни безупречная служба этого унтер-офицера, ничего не могло защитить его. Он был приговорен и расстрелян своим взводом в присутствии своей роты»[680].

Что касается других корпусов Великой Армии, то здесь, возможно и не с таким же упорством, но так же пресекали грабеж, о чем свидетельствуют документы, которые почти что чудом не затерялись во время отступления. Вот некоторые из них:

«19 июня 1812 года. Вильно.

Бенезе Антуан, солдат 35-го линейного полка.

Виновен в мародерстве и воровстве. Приговорен к смертной казни.

30 июля 1812 года, в лагере под Витебском.

Франсуа-Элеонор Сартен, солдат 12-го линейного полка.

Виновен в мародерстве и воровстве. Приговорен к смертной казни.

5 сентября 1812 года. Полоцк.

Бернар Гитц, 24 года, солдат 21-го линейного полка,

Ян Илличанети, 26 лет, солдат 3-го временного хорватского полка,

Мигель Гомес, 24 года, солдат 1-го португальского полка,

Жан Менар, 28 лет, солдат 18-го легкого полка.

Виновны:

1) в том, что они отлучились без уважительной причины из расположения своих частей,

2) в том, что занимались мародерством и жили за счет мародерства и грабежа.

В соответствии с этим превотальная комиссия приговорила вышепоименованных военнослужащих к смертной казни.

19 сентября 1812 года. Полоцк.

Джакомо Домиксикацца, солдат.

Виновен в мародерстве, приговорен к смертной казни.

22 июля 1812 года, в Перебродье (в подлиннике “Перенбронн”). Дессаж Флорантен, кирасир 1-го полка.

Виновен в том, что ударил г-на Стефана Адама, крестьянина, прикладом мушкетона, наступил ему ногой на горло и избил его, сверх того выстрелил из карабина в крестьянина Стефана Адама, отца предыдущего.

Приговорен к смертной казни»[681].

Прочитав этот мрачный список, трудно сомневаться в том, что командование Великой Армии много делало для того, чтобы пресечь мародерство и грабеж на территории России, и если этого не удалось добиться, то потому, что обстоятельства оказались сильнее.

В общем же, подводя итог, можно сказать следующее: в момент марша крупных масс войск и боевых операций, в отсутствие регулярного снабжения, мародерство во французской армии принимало повальный характер. Впрочем, даже и в этом случае залпы орудий возвращали солдаты императора на стезю долга. В испанской войне, где особенно было трудно бороться с мародерством, где солдаты часто становились «легко раздражимыми, невоздержанными, издающими проклятия и фразы, выказывающие их обескураженность… можно было рассчитывать на них в день боя. В бою они снова становились самими собой, отважными солдатами, солдатами в хорошем настроении»[682].

Когда же удавалось наладить сносное снабжение, когда во главе войск стояли люди, подобные Даву или Сюше, в войсках воцарялась строжайшая дисциплина, что резко контрастировало с состоянием частей, находившихся под иным командованием и в иной ситуации. Вот что рассказывает офицер из Армии Юга (т. е. войск, сражавшихся под командованием маршала Сульта на юге Испании): «Армия Юга соединилась в Екле с армией маршала Сюше… Мы увидели несколько отрядов его войск, стоявших под Валенсией, и изумились их великолепной форме. По прекрасному состоянию их экипировки можно было подумать, что они только что прибыли из Франции. Они были здоровы и обеспечены всем необходимым… так что мы произвели на них жалкое впечатление нашими запыленными изодранными мундирами, драными башмаками и высохшими лицами. Солдаты Сюше соблюдали строгую дисциплину, в то время как наши привыкли к беспорядкам, так что они наградили нас эпитетом “бандиты с юга”. Действительно, генералом, наиболее поддержавшим в Испании честь французского имени, был, без сомнения, Сюше. Опытный воин и мудрый администратор, он знал цену золота и крови, экономно расходуя и то и другое. Как когда-то Дезе в Египте, его можно было бы прозвать Султан Справедливости…»[683].

А вот что рассказывает голландец по происхождению, генерал Дедем де Гельдер о корпусе Даву в 1811 году: «Наследный князь Мекленбургский посетил нас. Увидев крестьянских гусей из соседней деревни, мирно прогуливающихся по лагерю, он воскликнул: “Вот, господа, ваша самая высокая похвала”. Действительно, даже пропавший платок становился объектом строгого разбирательства. По мельчайшим жалобам жителей окрестных сел солдат наказывали безжалостно. Впрочем, они сами наблюдали за новобранцами. Старшие офицеры не осмеливались покинуть лагерь и посетить город, как только с разрешения бригадного генерала. Нас было вместе с артиллерией семнадцать тысяч человек и за три месяца нашего пребывания нам не пришлось наказывать ни одного серьезного проступка»[684].

Несколько слов о технике функционирования военной фемиды.

Военные преступления подлежали юрисдикции трибуналов: постоянных (conseils de guerre permanents) и специальных (commissions militaires spéciales, conseils de guerre spéciaux). Постоянные военные трибуналы существовали при каждой дивизии. Под их юрисдикцию попадали все военнослужащие данного соединения. «Специальные» предназначались для суда над шпионами и дезертирами. Наконец, особые военные трибуналы назначались для разбора дел старших офицеров. Кроме указанных судов декретом от 22 июня 1812 года были учреждены так называемые «превотальные комиссии» из пяти членов – некий род военного трибунала для совершения скорого суда над мародерами. Согласно закону постоянные и специальные трибуналы состояли из семи членов, назначаемых командующим корпусом или дивизией. Один из семи членов трибунала был старшим офицером, остальные – младшими. Сверх того, офицеру штаба или жандармерии поручалось быть «докладчиком». В обязанности «докладчика» входило предварительное расследование дела: опрос свидетелей, допросы задержанных и т. д. Кроме того, во время процесса он должен был изложить вину подсудимого. Писарем на суде был специально назначенный унтер-офицер, наконец, подсудимый имел право выбрать себе любого защитника, в случае, если он не мог этого сделать, офицер-«докладчик» должен был сам найти его.

Заседания военного трибунала были открытыми, однако число зрителей не должно было превышать тройного количества числа судей (т. е. 21 человек). Они не имели права входить в зал суда вооруженными или даже просто имея в руках трости.

Заседание начиналось с того, что председатель приказывал внести экземпляр военного законодательства. Эта книга должна была находиться перед ним в течение всего процесса, причем данная формальность обязательно заносилась в протокол. Затем офицер-«докладчик» информировал членов трибунала о совершенном преступлении и зачитывал протоколы допросов. После этого в зал вводили подсудимого, в зависимости от обстоятельств председатель мог распорядиться, чтобы конвой остался в зале или покинул его.

После допроса подсудимого, выступлений пострадавших (если таковые имелись) и защитника конвой выводил подсудимого из зала суда. Зал должны были также покинуть все остальные, кроме членов трибунала, которые оставались для совещания. В задачу совета входило лишь вынести вердикт – виновен или нет подсудимый в преступлении, которое ему вменялось. В этом, собственно, и состоит главное отличие военного трибунала от привычного для нас современного гражданского правосудия. Мотивы преступления, смягчающие обстоятельства во внимание не принимались, а степень вины не нюансировалась. Упомянутый нами фузилер 11-го полка Этьен Дебардье, уличенный в воровстве ложки, был бы приговорен к тем же десяти годам каторги, если бы украл все столовое серебро, всю одежду, деньги и ценности в том доме, где он расположился на постой. С другой стороны, относительный гуманизм наполеоновского трибунала проявлялся в том, что если хотя бы три из семи его членов считали подсудимого невиновным, он тотчас же должен был быть отпущен на свободу[685].

В приложении приведена часть списка наказаний, установленных регламентом от 21 брюмера V года (11 ноября 1796), которые формально существовали в армии в эпоху Империи. Этот список имелся у каждого солдата в его индивидуальной книжке на страницах 27 и 28. На самом деле большинство из указанных там проступков и наказаний за них не встречаются в реальных военно-судебных делах. Это связано с тем, что многие просто-напросто устарели, так как родились на свет в эпоху революционного террора («выкрики, призывающие к мятежу», «измена», «служба против Франции», карающиеся смертной казнью), либо в королевской армии XVIII века и уже не соответствовали новым условиям войны («повторная запись в рекруты», «нарушении трубачом линии аванпостов без приказа»). Из многочисленных реальных документов, проработанных в архиве, приговоров по подобным обвинениям не встретилось нам ни разу. Зато очень часто попадались обвинительные заключения по следующим пунктам: вооруженный грабеж – смертная казнь; воровство у хозяина дома – 10 лет каторги; воровство у своих товарищей – 6 лет каторги.

Наконец очень часто встречалась формулировка «непредумышленное убийство», которой нет в списке солдатской книжки. За него во всех случаях приговаривали к 20 годам каторги. Из документов, относящихся к реальным проступкам, видно, что хотя далеко не все преступления в наполеоновской армии наказывались, те из солдат, кто попался на грабеже и насилии над мирными жителями, платил за остальных, и расстрел был здесь разменной монетой.

Смертная казнь, как и ранее при старом порядке, обставлялась мрачно-торжественным церемониалом. «По этому случаю нарочито развертывается вся пышность военного ритуала, – писал современник, – и это справедливо, ибо уж если хотят дать суровый пример, то нужно, чтобы он пошел на пользу остальным.

…Войска строятся в каре из трех фасов, оставляя четвертый для пролета пуль… Приводят приговоренного в сопровождении священника. В определенный момент все барабаны бьют “поход” до тех пор, пока осужденный не окажется в центре каре. Тогда барабаны бьют дробь и затихают. Капитан-докладчик читает приговор, барабаны снова бьют дробь. Приговоренного ставят на колени, завязывают ему глаза и двенадцать капралов под командой фельдфебеля (adjudant sous-officier) стреляют в несчастного, стоящего в десяти шагах от них. Чтобы уменьшить, насколько это возможно, ужас наказуемого, команды не произносят в слух. Фельдфебель отдает их движением своей трости. Если осужденный не умер после залпа, что иногда случается, его должен добить резервный взвод из четырех человек, которые стреляют в упор… После приведения в исполнение приговора войска дефилируют мимо трупа… Я видел, как многие встречали смерть с удивительным хладнокровием. Я видел тех, кто обращался с последними словами к полку, я видел даже тех, кто сам отдавал команды взводу расстрела, ни в одном звуке их голоса не чувствовалось волнения…»[686].

Это описание почти в точности соответствует регламенту, за исключением того, что устав предписывает формировать взвод расстрела не из 12 капралов, а из «4 сержантов, 4 капралов и 4 рядовых, взятых среди самых старослужащих солдат и унтер-офицеров части, где служил приговоренный». Резерв расстрела согласно регламенту состоял также не из четырех, а из двенадцати человек. Наконец, в уставе нет ни слова о священнике. Вполне понятно, что эти детали могли изменяться по распоряжению командования[687].