Глава 4 ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ. ОТ ИИСУСА НАВИНА К ЧЕТВЕРТОЙ КНИГЕ ЦАРСТВ

Оставив теперь позади Пятикнижие, мы рассмотрим еще одно собрание исторических повествований в Еврейской Библии. Такие книги, как Книга Иисуса Навина, Книга Судей, Книги Царств, обычно рассматриваются и изучаются как совокупность книг, возможно написанных одним автором (или одной группой авторов). В этих книгах рассказывается о той поре истории народа Израиля, когда он пришел в Землю обетованную, как он завоевал народы, уже жившие здесь, как он разделил землю, как он проживал на этой земле как совокупность племен, как пришел к царскому управлению, как в конечном итоге был разбит другими чужеземными силами и был вытеснен с этой земли. В Танахе эти книги, как считается, составляют цикл Ранних пророков; современные специалисты предпочли назвать их историческими книгами, так как в них записана история Древнего Израиля между приходом в Землю обетованную и изгнанием таким языком, который весьма напоминает (он, возможно, формировался под таким влиянием), религиозные взгляды, изложенные в более древнем источнике — Второзаконии.

ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ

Шесть книг девтерономической истории (только четыре книги в Еврейской Библии, так как Первая и Вторая книги Самуила считаются за одну, равно как и Первая и Вторая книги Царств) охватывают большой период времени, приблизительно 600 лет. Эти шесть столетий могут быть разделены на четыре более или менее отдельных периода.

Этап Завоевания. Книга Иисуса Навина описывает завоевание Земли обетованной вторгнувшейся армией израильтян, последовавшее затем распределение завоеванной земли между двенадцатью коленами Израиля, когда каждое племя получило свою территорию.

Время Судей. Книга Судей повествует о политических и военных событиях на протяжении двух столетий или около того между завоеванием и периодом монархии, когда Израиль управлялся царями. Повествование сфокусировано на определенных судьях, военных лидерах, которые стояли во главе разных племен и вели их в битву против врагов на земле.

Единое царство. Первые три книги Царств рассказывают о золотом веке Древнего Израиля, о его развитии от рыхлой конфедерации племен к единому народу, во главе которого стоял царь — сначала беспокойный Саул, затем великолепный Давид, а после его мудрый и богатый, но в некотором роде неосмотрительный сын Соломон.

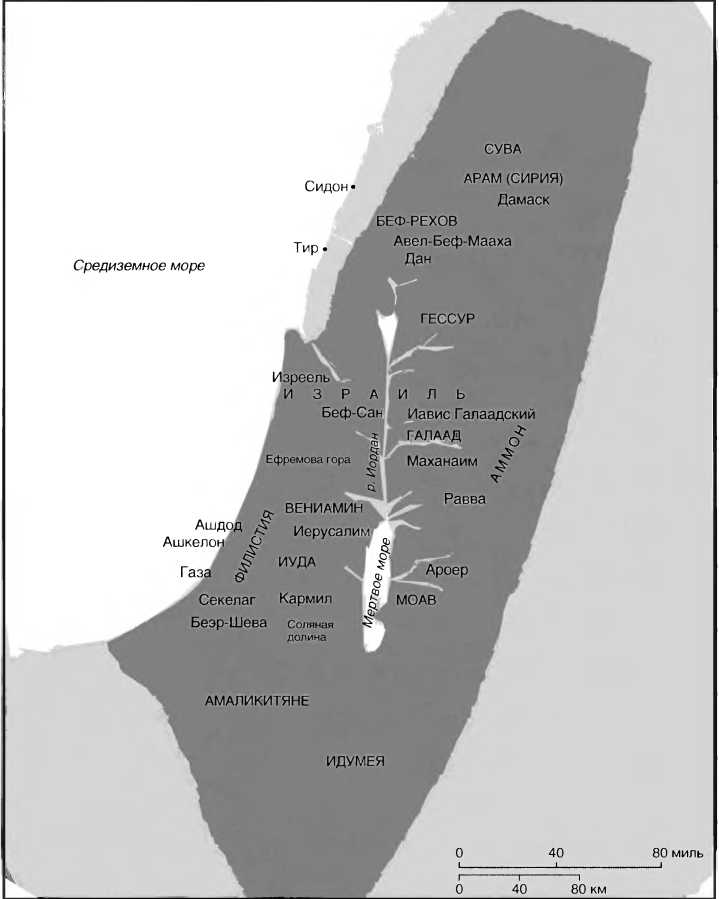

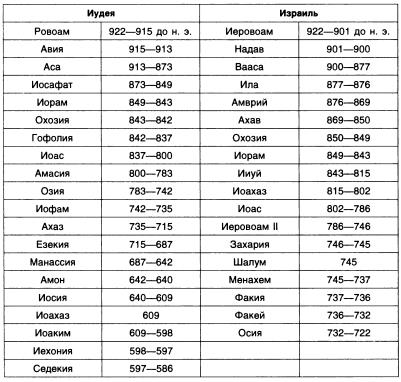

Разобщенное царство. Вторая часть Третьей книги Царств и вся Четвертая книга Царств охватывают тот период времени, когда народ разделился на две части: северную, Израиль, под управлением ряда царей из разных семей, и южную, Иудею, которой управляли цари, потомки Давида. История доведена до момента, когда Израиль был уничтожен ассирийцами в 722 г. до н. э., а затем Иудея — вавилонянами в 586 г. до н. э.

Исследователи середины XX в. определили, что эти книги изначально были единым целым, написанным автором или группой авторов (или редакторов), которые вдохновлялись Второзаконием (или источником D как таковым) из-за их опорного содержания и мнений:

• Яхве определяет всю историю;

• Яхве требует исключительного почитания; нельзя почитать других богов наряду с ним;

• жертвенный культ должен локализоваться в Храме в Иерусалиме; другие культовые города строго запрещены;

• послушание этим требованиям принесет благо и награду; непокорность принесет проклятие и наказание;

• причиной самых больших бедствий, что случались на протяжении истории Израиля, следовательно, являются не политические или военные реалии (например, агрессивная внешняя политика гораздо более могущественных народов), но непокорность Израиля наказам их Господа Яхве.

Автор исторических книг (для удобства я буду говорить о нем как об одном авторе), конечно, полагался на устную традицию (и на некоторые не дошедшие до нас письменные источники). Эти источники сообщали сведения о прошлой истории народа, начиная со времен завоевания до современных автору событий, которые, возможно, относились к концу VII века, вскоре после реформы Иосии, о которой мы уже рассказывали. Автор унаследовал истории, которые рассказывались снова и снова в течение значительного отрезка времени, отделяющего его от ранних событий, о которых он повествует, — 600 лет устной традиции о раннем этапе истории народа на этой земле. Следовательно, мы можем предположить, что в его повествовании будут как некоторая точная информация с исторической точки зрения, так и значительные легендарные составляющие.

Кажется, что автор проживал на территории Южного государства — Иудеи, которую считает менее страдающей от затруднений в сравнении с северной землей Израиль, где постоянно нарушались наказы Господа. В отличие от севера на этапе разобщенного царства на юге было несколько «добрых» царей (в особенности царь Иосия). Хороший царь, по мнению автора, не успешный в военных делах или умелый в политических царь, а тот, кто следует предписаниям Торы, особенно согласно Второзаконию. Последняя редакция многотомной книги, вероятно, была произведена и обнародована какое-то время спустя после Вавилонского плена, и в ее последней форме — особенно сурова по отношению к царям Израиля (севера), которые неоднократно порицались за несоблюдение заповедей, оставленных Яхве его народу.

• Иисус Навин и завоевание Обетованной земли: ок. 1210 г. до н. э.

• Период Судей: ок. 1210–1025 гг. до н. э.

• Начало Единого царства (Саул, Давид, Соломон): ок. 1025 г. до н. э.

• Разобщенное царство (Израиль и Иудея): 922 г. до н. э.

• Ассирийское завоевание Израиля (север): 722 г. до н. э.

• Вавилонское завоевание Иудеи (юг) и изгнание: 586 г. до н. э.

КНИГА ИИСУСА НАВИНА

Книга Иисуса Навина посвящена завоеванию Обетованной земли, которое возглавил преемник Моисея, Иисус, и распределению завоеванных земель между двенадцатью племенами Израиля. Если Исход, как считается, относится приблизительно к 1250 г. до н. э., то должно подразумеваться, что события этой книги произошли 40 лет спустя, то есть в конце XIII в. до Р. X.

Эта книга содержит ряд интересных, глубоких и даже волнующих историй, которые стоят того, чтобы их прочитали и перечитали. Опять же, я не буду представлять доскональное содержание всего, что имело место, но обозначу некоторые важные события, чтобы освежить вашу память.

• Иисусу Навину, как наследнику Моисея, Богом были даны наказы — не о том, как завоевать землю, но о том, как необходимо оставаться верным Торе, которую получил Моисей. Именно эта верность, а не военная стратегия или мощь принесет победу: «Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым… только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (Иис. Нав., 1: 2, 7–8).

• Подготовка к атаке (гл. 1–5):

1. Иисус послал двух соглядатаев для того, чтобы раздобыть сведения о земле; они укрылись у блудницы по имени Раава в городе Иерихоне (гл. 2).

2. Народ Израиля переходит Иордан, впереди они несли ковчег, из-за которого воды расступились, чтобы дать ему пройти по сухой земле (ср. с Исходом) (гл. 3).

3. Народ готов биться с разными народами Ханаана: хананеями, хеттами, ферезеями, гергесеями, амореями, иевусеями. Сообщается, что народ Израиля располагал 40 тысячами мужей, вооруженных к войне (Иис. Нав., 4: 13), что отличается от 600 тысяч, упомянутых в Числах.

4. Всех мужчин обрезают, так как по неизвестным причинам они не были обрезаны в детском возрасте (гл. 5).

• Завоевание Ханаанской земли (гл. 6—12). Израильтяне атакуют города и городки Ханаанской земли, начав со знаменитой битвы за Иерихон, когда стены города, сотрясаясь, пали.

1. Центр Ханаанской земли. Иисус Навин, кажется, использует стратегию «разделяй и властвуй»; сначала он берет города в центральной части земли и затем, когда север и юг не имеют связи друг с другом, нападает на каждую часть земли по отдельности.

2. Южный Ханаан (гл. 10).

3. Северный Ханаан (гл. И).

• Распределение земли (гл. 13–22). Каждое из 12 колен Израилевых получило свою часть земли. Два колена, Рувимово и Гадово, и половина колена Манассиева уже получили землю в Трансиордании. Оставшиеся колена (включая вторую половину колена Манассиева) получили те территории, на которых, грубо говоря, сейчас располагаются Израиль и Палестина. Эти 12 колен были названы по именам 12 сыновей Иакова, за двумя исключениями. Потомки Левия исполняли обязанности священнослужения и потому не получили своей земли. Остается только И колен. Но два колена, названные не в честь Иосифа, а в честь его сыновей Ефрема и Манассии, получили свои доли, что возвращает число колен к двенадцати.

• Возрождение Завета (гл. 23–24). Иисус Навин созывает народ вместе и увещевает его связать себя обещанием следовать Завету, который был заключен между Богом и Моисеем, для того чтобы на этой земле их ожидали успехи: «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности; отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой будем служить Господу… Народ сказал Иисусу: Господу Богу нашему будем служить и гласа Его будем слушать» (Иис. Нав., 24: 14–15, 24).

Следует прояснить, что, хотя эта книга целиком посвящена вооруженными нападениям и сражениям, автор гораздо менее заинтересован в военной стороне дела Завоевания, чем в религиозной.

Путь завоевания, который прошел Иисус Навин и армия израильтян, согласно Книге Иисуса Навина

Его также совсем не занимает то, что невинные народы были загублены на пути к триумфу народа Израиля. Он рассматривает их как зло, так как они почитают других богов, и как элемент, потенциально носящий скверну среди народа Израиля. Его повествование о триумфе не оставляет сомнений в том, что народ Израиля получит землю, как бы его ни превосходили числом или силой, пока он остается верным Яхве. Под верностью автор подразумевает почитание одного лишь Яхве, без почитания других богов. Если учесть, что победа приходит столь незамедлительно и даже неожиданно к тем, кто следует этому простому принципу, удивительно, что кто-либо может иметь какую-то причину делать наоборот. На всем протяжении исторических книг мы снова и снова будем слышать этот мотив: «Иисус сказал народу: не возможете служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас, после того как благотворил вам» (Иис. Нав., 24: 19–20).

В течение многих лет значительный интерес для большинства читателей Книги Иисуса Навина представляют его увлекательные истории о битвах и завоеваниях (с другой стороны, описанию распределения земли в гл. 13–21 недостает драматического напряжения). Вместо подробного обсуждения всех битв здесь я обращу внимание только на две, чтобы дать представление о некоторых главных идеях автора. Затем мы вернемся к вопросу исторического толка: можем ли мы доверять повествованию как записи того, что действительно произошло, или вместо этого мы должны рассматривать его как гораздо более позднее, легендарное и весьма белле-тризованное описание обретения народом Израиля Земли обетованной.

Взятие Иерихона

Нет другой истории в Книге Иисуса Навина, которая была бы более известной, более убедительной, более волнующей, чем знаменитое взятие Иерихона в главе 6. Иерихон первый подвергся атаке вторгнувшейся армии израильтян. Сообщается, что это был хорошо защищенный город с толстыми стенами как первой линией обороны. Чтобы атаковать город, Иисусу Навину нужно было придумать, как расправиться со стенами. Но ему мало пришлось заниматься стратегией, так как Бог подсказал ему, как взяться за это дело.

Израильским воинам нужно было маршировать вдоль наружной стороны стен раз в день на протяжении шести дней. Вести их должны были семь священнослужителей, впереди которых несли горны из бараньего рога и ковчег Завета (полагали, что ковчег обладал сверхъестественными силами, которые могли обеспечить победу). На седьмой день армия должна обойти маршем город семь раз, в то время как священнослужители будут дуть в свои горны; после седьмого круга народ должен закричать и стены, сотрясаясь, падут, исполнив собственный аккорд, оставив город без защиты. Затем воины должны войти в город и начать избиение.

Таковы инструкции Господа, и, так как они исходят от Всевышнего, вы, как читатель, можете быть уверенными, что план сработает. Так и произошло. Солдаты маршируют вокруг города согласно указаниям. На седьмой день они закричали, как им было сказано, и стены пали. Иисус Навин отдал своим людям приказ убить всех в городе, но не брать добычу как трофеи. Все золотые, и серебряные, и бронзовые, и железные сосуды должны быть отданы в Храм Яхве. Единственными людьми, которых пощадили во время стремительного натиска, стали Раава — блудница, которая помогла соглядатаям, пришедшим на эту землю в главе 2, — и ее домочадцы, в качестве награды за то, что она сделала. Все и всё другое следовало и было истреблено: «И предали заклятию все, что в городе, и мужей и жен, и молодых и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом» (Иис. Нав., 6: 20).

Такая политика абсолютного уничтожения всего живого известна как «херем» — от древнееврейского слова, что просто значит «посвященный», то есть посвященный Богу для уничтожения. Логика этого такова, что Господь один был причиной победы и потому Ему принадлежат трофеи. Все вещи должны быть изничтожены во имя Его, и ничто не должно быть использовано кем-то еще. Библейские авторы объяснили такую политику, указав, что, если бы кто-либо из врагов в Земле обетованной был оставлен в живых, они позднее могли бы склонить израильтян к поклонению другим богам. Было необходимо всех убить. Это недвусмысленно сформулировано в раннем высказывании о политике херем во Второзаконии, в устах Моисея: «А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим» (Втор., 20: 16–18).

В истории Завоевания нет более впечатляющей истории, чем битвы вторгшихся израильтян с мощно укрепленным городом Иерихоном, с его многочисленным населением и массивными защитными стенами. И нет большего разочарования для заядлых сторонников безупречной точности библейских описаний, чем находки археологов, которые раскопали место нахождения Иерихона и обнаружили, что описание великой битвы невозможно гармонично встроить в реальную историю.

Согласно истории, город Иерихон столь огромен и могуществен, что 40 тысяч израильских воинов не могут идти на него лобовой атакой. Господь дал им удивительную победу, придумав, как обрушить стены, так что мощные фортификации пали, предоставив захватчикам прямой доступ к внутреннему городу и его многочисленным обитателям.

Современные раскопки показали, что эта история почти наверняка является легендой без исторического обоснования. Первые по-настоящему научные археологические раскопки городища были предприняты Кэтлин Кеньон в 50-х гг. XX в., и с тех пор ее открытия подтверждались. Сегодня археологи знают, что в Иерихоне действительно было населенное городище с доисторических времен (еще с неолитического периода). На этом месте время от времени жили люди на протяжении всей истории до сегодняшних дней. Но на этом месте не было города, обнесенного стеной (не говоря уж о хорошо укрепленном большом городе), в конце XIII в., когда, согласно легенде, произошло так называемое взятие Иерихона. В то время Иерихон был слабозаселенным местечком и вокруг города вовсе не было стен.

Судя по археологическим записям, библейские истории о Рааве-блуд-нице, соглядатаях, которые проводили разведку на этой земле, атаке израильтян, чудесном падении стен, избиении всех жителей — все это является частью легенды, а не записью настоящей истории о том, как это случилось.

Битва за Гай

Тотальная направленность Господа и Иисуса Навина на политику херем объясняет следующую интригующую историю — битву за Гай. Соглядатаи Иисуса Навина сообщают ему, что следующий город не составит предмета для беспокойства и что вся армия не понадобится для атаки на него, будет достаточно 2 или 3 тысяч солдат. Иисус Навин отправляет их на, казалось бы, рутинное задание, но, вместо того чтобы взять город, они были отбиты и потерпели поражение. Иисус Навин не может понять причину этого. Снова причина поражения или победы в битве не в военной стратегии или силе; для этого повествования причина — в верности заветам Господа.

Как оказалось, херем Иерихона не был исполнен до конца. Неведомо ни для кого, включая читателя, солдат по имени Ахан не смог противиться искушению взять некоторые трофеи из Иерихона для себя, сеннаарскую одежду и немного серебра и золота. Вместо того чтобы отдать их в Храм Господа, он спрятал их в своем шатре, и Бог был недоволен. Вот почему город Гай смог успешно защищаться — Господь позволил этому случиться, потому что Его заветам не следовали точно в мельчайших деталях.

И что в результате случилось с Аханом, когда его прегрешение было раскрыто? Он сам был заклят к херему. Израильтяне вынесли его, его сыновей, его дочерей, его быков, ослов и овец, его шатер и все его имущество из лагеря; они забили камнями его до смерти, уничтожили все остальное огнем и забросали оставшееся камнями. Господь относится к херему очень серьезно, и, если народ Израиля хочет быть успешным в его военных подвигах, он должен делать то же самое.

Затем описывается одна из самых любопытных батальных сцен в книге. Иисус Навин ведет свою армию к Гаю, оставляя ее часть скрытой позади города в качестве засады. Остальная часть армии атаковала город в лоб. Жители Гая выходят, чтобы встретить их в битве, и израильтяне, притворившись побежденными, бегут, преследуемые жителями Гая. После появляются войска из засады, отряды, расположенные позади города, вторгаются в него, поджигают, и жители Гая оказываются в ловушке между двумя армиями, превосходящими их по силе. Они были вырезаны поголовно: мужчины, женщины и дети.

Иисус Навин продолжает уничтожать города и поселения один за другим (только жители Гаваона спаслись с помощью хитрой уловки, как написано в гл. 10). После установления контроля над центральной частью земли он обратил свой взор на юг, где был фантастически успешен: «И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места и землю, лежащую у гор, и всех царей их: никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев» (10: 40). Затем он двинулся на север, где он окончательно разбил союз сил, объединившихся против него, так что в конце концов «с городами их предал их Иисус заклятию» и «взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею» (11: 21, 23).

Таковы впечатляющие и трогающие за душу рассказы с теологическим смыслом, который вряд ли может быть упущен внимательным читателем. В Пятикнижии Моисею был дан Завет. Иисусу Навину было велено его придерживаться; это особенно применимо к указаниям Господа относительно войны: все должно быть уничтожено, так чтобы народ Израиля смог завоевать землю и жить там без чужеродного влияния, искушающего его поклоняться другим богам. Если Иисус Навин и его народ, дети Израиля, поступят так, как велит Господь, то все будет хорошо и им будет сопутствовать баснословный успех. Если же нет, то их ждет возмездие.

Тем не менее современные читатели заинтересованы не только в уроках, которые преподают эти истории, но и в их исторической ценности. Содержится ли в Книге Иисуса Навина заслуживающее доверия описание того, что действительно случилось с детьми Израиля, вошедшими в Землю обетованную? Являются ли эти истории точными с исторической точки зрения?

Если принять во внимание историчность повествования Иисуса Навина, то в первую очередь следует еще раз подчеркнуть, что эти сообщения сделаны не очевидцами и не теми, кто знал очевидцев. Эти истории были написаны приблизительно спустя 600 лет и основаны на устной традиции, которая была распространена среди людей, живших в Израиле на протяжении веков. Мало того, они, несомненно, созданы по образцу теологических исходных положений и точек зрения. Исследователи-библеисты уже давно заметили, что почти ничего в повествовании не предполагает, что автор пытался лишь проиллюстрировать то, что произошло на самом деле. Он создает рассказы, как представляется, руководствуясь своими религиозными намерениями, а не чисто историческими интересами. Вот почему, если читать внимательно, можно найти так много проблем внутри повествования.

Внутренние противоречия. Как мы увидели, разделы об Иисусе Навине делают ударение на том, что Иисус Навин был баснословно успешен в завоевании земли: «И поразил Иисус всю землю» (10: 40), «Иисус взял всю эту нагорную землю» (И: 16), «Взял Иисус всю землю» (И: 23). Если бы было правдой то, что Иисус Навин завоевал всю землю, то почему так много территорий, которые, как признается в тексте, еще не завоеваны? Позже автор девтерономи-ческих книг вынужден признать: «Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много» (13: 1). Итак, нам сообщается, что Иерусалим еще не взят (15: 63), как и удел Ефрема (16: 10), и удел Манассии (17: 12–13). В конце книги Иисус Навин должен убедить народ вытеснить местных жителей, проживающих на земле (23: 5—13).

Несоответствия другим свидетельствам. Похожая проблема возникает между Книгой Иисуса Навина и другими девтероно-мическими книгами. В главе И, например, силы израильтян полностью уничтожили город Асор: «И побили все дышащее, что было в нем, мечом, предав заклятию: не осталось ни одной души; а Асор сожег он огнем» (11: И). Если это было бы правдой, то почему в следующей книге, Книге Судей, хананеи вполне еще проживают и контролируют Асор, под управлением их царя Иавина, чья мощная армия сокрушила и раздавила израильтян (Суд., 4)?

Неправдоподобность. Некоторое количество историй в Книге Иисуса Навина так переполнены чудесами, что историки просто не могут обращаться с ними как с историческими свидетельствами (см. подробное обсуждение этого предмета в гл. 1). Ни одно чудо не поражает так, как сообщение в главе 10, где описывается, как армия израильтян имеет такой огромный успех, разбив наголову союз царей, созданный против них, что Иисус Навин воззвал к солнцу, чтобы оно остановило свое движение в небе. И солнце не покидало своего зенита в течение 24 часов, прежде чем начать двигаться вновь, дав израильтянам достаточно времени, чтобы окончить избиение. Как читатели давно отметили, это было в действительности чудом, если бы Земля вдруг остановила движение по своей оси на день и затем начала бы его вновь, без возмущений океанов, плит земли и жизни как таковой!

Внешние подтверждения. Для исследователей-библеистов точно так же важны оставшиеся физические свидетельства (или, скорее, их отсутствие) Завоевания. Археологи давно заметили, что мы располагаем недостаточной доказательной базой для насильственного уничтожения городов в земле Ханаанской, особенно упомянутых в Книге Иисуса Навина. Задумайтесь: если бы кто-либо искал археологические или другие внешние свидетельства в качестве подтверждения историчности рассказа Иисуса Навина, что бы он искал?

1. Отсылки к вторжению и завоеванию в других письменных источниках, кроме Библии.

2. Свидетельства, что в действительности существовали обнесенные стенами города и поселения в Ханаанской земле в то время.

3. Археологические свидетельства того, что упомянутые города и поселения действительно были уничтожены в это время (Иерихон, Гай, Гаваон и др.).

4. Сдвиг в структуре культурного развития, то есть свидетельства того, что новый народ завоевал другие народы с отличающейся культурой (каковые, например, можно получить в Америке, так как ее завоевали европейцы, привнеся свою культуру, отличную от культуры уроженцев Америки).

И какого рода подтверждения мы получаем для рассказа Иисуса Навина? Ответ: ни одного из вышеперечисленных. Нет никаких отсылок в любом другом древнем источнике о массовом уничтожении городов Ханаанской земли. Археологи показали, что лишь немногие из упомянутых городов имели стены в то время. Многие из определенных городов, отмеченных как завоеванные, видимо, вообще не существовали как города в это время. В особенности это касается Иерихона, который был необитаем в конце XIII в. до Р. X., как окончательно продемонстрировали археологи. То же самое применимо к городам Гаю и Гаваону. Эти города не были ни осаждены, ни завоеваны, ни снова заселены во времена Иисуса Навина. Более того, нет свидетельств сдвига в структуре культурного развития, имевшего место в конце XIII в. до Р. X. в Ханаане. По правде сказать, есть показания, что некоторые города в Ханаане были уничтожены приблизительно в это время (два из двадцати упомянутых как подвергшиеся разорению со стороны Иисуса Навина были уничтожены как раз в подходящее время: Асор и Бетель). Но такая вероятность существует для практически каждого периода времени в древности: случается, что города уничтожаются другими городами, сжигаются или пустеют другим образом.

Таким образом, перед нами встает большая проблема. Кажется, что повествование Иисуса Навина не исторично во многих отношениях. Это создает дилемму для историков, так как два момента совершенно очевидны: а) в конечном итоге существовал народ Израиля, проживавший в земле Ханаанской, но б) нет свидетельств того, что он появился там, придя с востока и уничтожая главные города серией насильственных военных кампаний. Откуда же тогда пришел народ Израиля?

Современные исследователи пришли к нескольким теориям объяснения того, как народ Израиля появился на земле, известной как Ханаан. Следующие четыре — самые популярные:

1. Теория завоевания. Особенно популяризировалась американским археологом Уильямом Албрайтом в середине XX в. Эта точка зрения более или менее принимает описания Иисуса Навина как точные в фактологическом аспекте. Завоевание земли израильтянами произошло в действительности. По причине недавних археологических открытий немногие ученые, кроме как наиболее теологически консервативные, принимают сегодня эту точку зрения.

2. Теория иммиграции. Эту точку зрения наиболее аргументированно выдвинул немецкий ученый Альбрехт Альт. Согласно этой теории, группа людей вошла в Ханаан из внешних пределов и поселилась в редко населенных высокогорных районах, только позднее ассимилировавшись в городах, над которыми в конечном итоге они получили контроль. Затем, когда они пересказывали историю о том, как это случилось, они описали военное завоевание, которого никогда не было. В этой теории есть слабое место. В археологических памятниках нет ничего позволяющего предположить, что народ, позднее известный как израильтяне, полностью обязан своим существованием случайным людям, пришедшим на эту землю. Другой проблемой является то, что нет свидетельств, что большинство городов были взяты в любом случае.

3. Крестьянское восстание. Популяризирована американским ученым Джорджем Менденхаллом. Согласно этой точке зрения, группа израильтян, бежавшая из Египта, присоединилась впоследствии к народам, которые в Ханаане притеснялись экономически и политически, и в конце концов притесненные народы ниспровергли господствующую власть во время возникшего в народе восстания. Сегодня эта точка зрения главным образом рассматривается как основанная больше на современных социальных, политических и экономических моделях, чем на археологических или письменных свидетельствах.

4. Постепенное появление. Йельский профессор Джон Коллинс — один из многих исследователей, которые сейчас склоняются к точке зрения о постепенном появлении народа Израиля изнутри исконного населения Ханаана. Возможно, некоторые группы, что позднее были идентифицированы как народ Израиля, пришли из внешнего окружения — может быть, группа рабов, спасшихся из Египта. Внутри Ханаанской земли появился культ Яхве, затем распространился, и в конечном итоге изрядное количество людей следовало этому культу. Затем они рассказывали истории о том, как они стали народом отдельным от их соседей.

КНИГА СУДЕЙ

Следующая из исторических книг — Книга Судей, сообщение о жизни в Земле обетованной в период от Завоевания до Единого царства. В некотором роде идея Книги Судей может быть емко выражена в ее последнем стихе: «В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым» (21: 25). Проблема заключалась в том, что «справедливое» в глазах человека не было таковым в глазах Господа, и это привело к существенным затруднениям, которые, как предполагает автор, будут устранены, когда вся земля подпадет под управление царя. В отсутствие царя различные колена управлялись личностями, известными как «судьи» (отсюда название книги). Эти главным образом военные лидеры отдельных колен отбросили силы, соединенные против колена, — хананеи, мо-авитяне, мадианитяне, филистимляне и затем управляли народом этого региона с помощью харизматического авторитета.

Очевидно, что одна из главных проблем, стоявших перед этими лидерами, на которую автор горько сетует, заключалась в том, что, в отличие от явного впечатления, оставленного Книгой Иисуса Навина, Земля обетованная не была, явно не была, очищена от ее исконных обитателей. Они живут и несут ущерб и опустошение израильтянам, расселившимся после завоевания. Другие народы сосуществуют с израильтянами, народы, почитающие других богов, искушающие народ Израиля присоединиться к их культу. Более того, на протяжение бурной истории израильтян в этот период они не только впадали в ересь, почитая Баала и Ашеру (местные божества), но и претерпели военный регресс. Они неоднократно терпели поражения от тех же самых народов, которые Иисус Навин, согласно преданию, уничтожил.

Повествование книги состоит из отдельных частей. Одна военная катастрофа за другой побуждает военного лидера к тому, чтобы спасать народ. Эти истории не могут рассматриваться как хронологически последовательное повествование. Нам даются сведения о том, как долго правил каждый судья, и если эти сроки правления суммировать, то получается более 400 лет. Но период между Завоеванием и Единым царством мог быть только вполовину этого срока. Таким образом, лучше представить, что эти эпизоды совмещаются на разных частях территорий колен. Судья Аод, например, выступил с тем, чтобы направить свои силы против моавитян в Трансиордании. Девора (судья-женщина) и Барак (ее соправитель — мужчина) разрешили кризис вокруг горы Фавор, на севере Ханаана. Гедеон расправился с мадианитянами на юге, Самсон — с филистимлянами на побережье Средиземного моря.

Таким образом, книга состоит из множества историй — до ужаса интересных и зачастую берущих за душу историй — о местных лидерах из различных колен Израилевых, охватывает период времени до централизованного правительства и царя, который правил всем народом. Всеобъемлющей авторской темой повествования является то, что народу Израиля, рассеянному по всей земле, грозят как внешние, так и внутренние опасности. Что касается внешних угроз, то народ Израиля был подчинен другим народам, которые на самом деле не были сдвинуты вторгнувшимися армиями под командованием Иисуса Навина, а продолжали проживать в Ханаане и нередко побивали израильтян, живших в их регионе, заставляя их подчиняться чужеземному правлению. Внутренние проблемы заключались в том, что нередко случались восстания против воли Господа, особенно когда народ впадал в ересь. Неудивительным будет для читателя увидеть, что автор исторических книг понимает это как настоящую проблему. Для него неспособность соблюдать завет является тем, что ведет к военному поражению от других народов, проживающих в стране. Но когда народ раскаивается и обращается к Господу, Тот создает для них фигуру спасителя, судью, который освобождает их от угнетения и затем правит ими как вдохновленный Богом делать благие дела.

Эти мотивы начинают играть снова и снова в более или менее устойчивой системе, прописанной в главе 2 (2: 11–19), которая может быть схематично представлена следующим образом.

Ересь. Народ Израиля отходит от своего ревностного служения Яхве. По словам автора исторических книг, «тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам; оставили Господа Бога отцов своих, Который вывел их из земли Египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа… оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам [это и есть боги Ханаана]» (2: 11–13).

Гнет. В результате Господь предает их другим военным силам: «И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их; и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими» (2: 14).

Плач о помощи. Дети Израилевы возопили к Господу в раскаянии, моля об освобождении.

Воздвижение спасителя. Господь сообщает им помощь через личность судьи: «И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их…» (2: 16).

Период спокойствия. Затем страна пребывает в мире и процветании, пока судья управляет народом в соответствии с волей Господа.

Возвращение к ереси. Тем не менее спустя некоторое время механизм снова приводится в действие: «Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и от стропотного пути своего» (2: 19).

Если внимательно прочесть повествование о первом судье, Гофонииле, в скудном и идейно простом рассказе в главе 3 (3: 7—11), то можно увидеть, как этот механизм работает. Он будет повторяться от случая к случаю, в гораздо более длинных историях о таких судьях-героях, как Аод, Девора, Гедеон и силач Самсон.

• Израильтяне отрекаются от Яхве и поклоняются другим богам (стих 7).

• Он разгневан и предает их в руки царя Арам-Нахарайма (месопотамского царя). Они служат ему восемь лет (стих 8).

• Затем они возопили к Господу о помощи (стих 9).

• Господь воздвигает для них племянника Халева (которого мы встретили в Книге Иисуса Навина), человека по имени Гофониил. Он побеждает врага в битве (стихи 9—11).

• Земля находится в покое на протяжении 40 лет (стих 11). Затем Гофониил умирает.

• И израильтяне снова впадают в ересь (стих 12).

Истории, рассказанные о многих судьях, занятны и действительно стоят того, чтобы их прочесть и перечесть. В некоторых случаях мы имеем дело с другими более известными примерами библейской истории, например дочь Иеффая или настоящий мужчина Самсон. Я не буду суммировать все истории, не буду также давать полноценных очерков, но просто укажу на некие наиболее увлекательные эпизоды в книге.

Аод

Аод является источником небольших крупиц информации о библейской повседневной жизни: он был единственным Судьей, о котором мы знаем, что он был левшой (из колена Вениаминова, и существовало предание, что все представители этого колена были левшами, более того, в самой истории есть указания на то, что он предпочитает использовать свою левую руку). Когда народ Израиля был под гнетом Еглона, царя Моава, Господь воздвиг Аода, чтобы тот освободил их.

Этот эпизод очень живописен. Еглон чрезвычайно тучен. Аоду удается добиться личной аудиенции с ним. Он прикрепил с помощью ремня короткий меч к правому бедру (чтобы вынуть его левой рукой), говорит с ним с глазу на глаз, обнажает свой меч, вонзает его в живот Еглона, «так что вошла за острием и рукоять, и тук закрыл острие, ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задние части» (3: 22). Это был конец для Еглона. Аод оставляет его в прохладной комнате для нужды и спасается бегством из дворца. Никто не хочет беспокоить Еглона, пока он занят делом; лишь когда было уже слишком поздно, осознают, что произошло. Израильтяне атакуют под предводительством Аода, и народ был освобожден.

Девора

Девора была первой женщиной-лидером народа Израиля, о которой мы узнаём из Библии (гл. 4–5). Образы других женщин были описаны в истории Пятикнижия, включая Еву, Сару, Ревекку, Рахиль, Мириам (сестра Моисея). Но Девора была судьей. И пророчицей. В ее время народ Израиля был под гнетом хананеев, чьими армиями командовал полководец Сисара. Девора дает инструкции лидерам израильтян, как приготовиться к битве с хананейскими войсками, сообщает своему соправителю Бараку о Сисаре: «В руки женщины предаст Господь Сисару» (4: 9). Была большая битва, ха-нанеи были разбиты, и Сисара бежал пешим. Он пришел в шатер к женщине по имени Иаиль, которая уговорила его не бояться, спрятала его под ковром и дала ему выпить молока. Затем, пока он отдыхал, она взяла кол от шатра и молоток и вбила кол сквозь его висок в землю. Рассказчик сдержанно указывает: «И [он] умер» (4: 21).

Ключевые места, упомянутые в Книге Судей

Следовательно, эта история двух женщин, которые были использованы Господом, чтобы освободить Свой народ. Далее следует песня, пропетая Деворой и Бараком, оканчивающая славословием Иаили и напряженным и удивительно мстительным описанием того, каково было матери Сисары, ожидающей его после битвы с победой.

Гедеон

Истории Гедеона (гл. 6–7) должны показать, что Господь может принести победу израильтянам, а не человеческие силы или намерения. Бог следит за тем, как Гедеон сражается с могущественными ма-дианитянами, с их сильной армией в 120 тысяч, только с 300 солдатами. И Он послал яркую победу. Здесь в самом деле задействована стратегия — очень даже толковая стратегия (см. 7: 15–25). Но Господь заправляет всей ситуацией, чтобы показать, какие чудеса он может творить на поле боя для любого, кто абсолютно послушен Его воле.

Иеффай

История судьи Иеффая — одна из самых берущих за душу в книге (гл. 11). Он был возвышен, чтобы сражаться с аммонитянами, и на поле боя дает обет Господу, что если одержит победу, то принесет в жертву Господу любого, кто бы ни поприветствовал его, когда он вернется домой. Господь отдает аммонитян в его руки, и израильтяне наносят серьезное поражение. Затем история становится напряженной и ужасно грустной. Когда Иеффай возвращается домой, его собственная дочь, вышедшая из его дома, оказывается той, кого он первой увидел, его единственный ребенок и самый любимый. Но он должен исполнить свой обет и принести ее в жертву. Она просит срок в два месяца, она говорит: «Оплачу девство мое с подругами моими» (11: 37) — другими словами, чтобы погоревать о том, что она должна умереть девственницей. Она возвращается, и он делает, как обещал, принеся в жертву свою дочь во исполнение клятвы, которой он поклялся Богу.

История Иеффая и жертвоприношения его неназванной дочери — отголосок других библейских историй и рассказов, известных из греческой мифологии. Большинство читателей вспомнят о «жертвоприношении Исаака» в Бытии (гл. 22), когда Господь приказывает Аврааму убить собственного сына. Здесь ключевое различие, конечно, в том, что рука Авраама была остановлена в последнюю минуту, так что он не довел до конца это деяние. Не так было с Иеффаем. Но есть причина для такого различия: Авраам не сам предложил свое дитя Господу, но ему повелели убить его; Иеффай сам должен был принести в жертву дочь из-за данной им клятвы. По мнению библейских авторов, никому не должно давать радикальные обеты Богу.

Есть другие случаи человеческого жертвоприношения в Еврейской Библии, но они всегда осуждаются, прямо или косвенно. Второзаконие (18: 9—10) убеждает израильтян не следовать практикам хананеев с тех пор, как они вошли в землю, проводить сынов или дочерей сквозь огонь. Это отсылка к детским жертвоприношениям, в которых дитя отдается богу огня (в религии хананеев — богу по имени Молох). Кто-то может подумать, что единственная причина запретить практику — то, что люди злоупотребляли этим: нет оснований для закона, который запрещает то, чем никто не занимается. Так что детские жертвоприношения, возможно, практиковались на каком-то промежутке времени в Древнем Израиле. Есть на самом деле пара случаев, когда, как сообщается, цари Иудеи — Ахаз и Манассия — заставили своих сыновей пройти сквозь огонь, как часть их посвящения Молоху (4 Цар., 16: 3, 21: 6).

Эта практика не была ограничена Древним Израилем и другими народами Ханаана. Она к тому же соотносится с мифологией Древней Греции, самым показательным образом — с историей об Ифигении, дочери греческого царя Агамемнона. Г реки уже вот-вот вступят с военной силой в Троянскую войну, но боги мешают их отправлению. Агамемнон узнаёт, что для того, чтобы греки преуспели, он должен сначала принести в жертву свою собственную дочь богине Артемиде. Как его еврейские товарищи, Агамемнон внимательно прислушивается к приказам, которые нисходят сверху, и исполняет требование, принеся в жертву свою любимую Ифигению. Эта война не очень хорошо начинается для греков.

Во всех этих случаях жестокое убийство собственного ребенка кажется высшей степенью жертвенности и знаком полной преданности божеству. Как хорошо, что времена изменились.

Самсон

Возможно, самым прославленным из судей был Самсон, неутомимый враг ненавистных филистимлян, дикий и невероятно сильный человек неистовых страстей и любовник, что не сумел сохранить секрет. Ключ к пониманию историй о Самсоне (гл. 13–16) — осознание того, что с рождения он был назореем. Согласно Торе, назореем является тот, кто дал клятву быть специально посвященным Господу (Числ., 6: 1—21). Клятва включает в себя запрет на прикосновение к мертвому телу, на питие вина или крепких напитков или любых изделий из винограда, на стрижку волос. Обычно клятва назорея была временной. Однако Самсон был назореем на протяжении жизни (хотя иногда нарушал правила, он фактически дотронулся до мертвого тела льва, например после того как разорвал его в клочья голыми руками). В рассказе именно его длинные волосы, которые никогда не стриглись из-за клятвы, дают ему возможность быть чрезвычайно сильным и могущественным врагом филистимлян, с которыми он находится в постоянном конфликте и кому он непрерывно причиняет жестокое зло. Однажды он действительно разозлился и убил тысячу филистимлян зараз только лишь челюстью осла.

В своем стремлении открыть источник его силы его враги-филистимляне в конце концов заставили его возлюбленную, Далилу, раскрыть его секрет. Она так и поступает. Секрет связан с его клятвой. Если его волосы остричь, он снова будет простым смертным. Она предает его, его волосы остригают, пока он спит на ее коленях, что приводит к его краху и смерти.

Книга Судей оканчивается одним из самых страшных описаний во всем Еврейском Писании, описанием жестокого группового изнасилования на протяжении всей ночи неназванной женщины, которая была наложницей неназванного левита. Это случилось во время путешествия по чужим землям на территории колена Вениаминова (гл. 19). Женщина умирает от насилия, и в вызывающей суеверие акции Левит разрезает ее тело на части и посылает двенадцать частей ее тела по всей территории Израиля как призыв на войну. Остальные колена ответили на призыв и атаковали колено Вениаминово, практически уничтожив его. Автор с уверенностью утверждает, что такой род жестокого беспредела может быть результатом того, что народ не организован в единое политическое целое, управляемое из центра. В то время не было царя, так что не было способа контроля над вопиющим насилием, что безумно распространилось по стране (19: 1, 21: 25).

Книга Судей, естественно, наполнена сильными, трогательными и запоминающимися историями. В то же самое время кажется, что Книга Судей предствляет себой, как и другие книги, которые мы до этого изучили, исторический рассказ. Но так ли это? Дает ли она перечень людей и событий реальной истории или, как другие книги Еврейской Библии, в основном скомпонована из легендарных сказок?

Внутренние противоречия

Как и в других частях исторических книг, в Книге Судей есть некоторое количество внутренних противоречий, из-за которых можно предположить, что автор использовал ранние источники, не соотносящиеся друг с другом в ключевых моментах, так что выходит, что автор или последний редактор излишне не занимался установлением чисто исторических фактов для записи. В качестве примера: в Книге Судей нам сказано, что люди из колена Иудина воевали «против Иерусалима и взяли его, и поразили его мечом и город предали огню» (1: 8). Это простая мысль: Иерусалим был разрушен и местное население убито. Но затем мы читаем, лишь спустя несколько стихов, что Иерусалим все еще стоял и местное население на самом деле в нем проживало. В этом случае колено Вениаминово столкнулось с ним: «Но Иевусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы, и живут Иевусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня» (1: 21). Кто-то может поспорить, что здесь нет расхождения, ведь в стихе 8 говорится о колене Иудином и в стихе 21 — о колене Вениаминовом; но если стих 8 правдив, и никого не осталось в Иерусалиме, и Иерусалим сам погиб в огне, то тогда трудно понять, как стих 21 также может быть верным.

Внешние противоречия

Я уже указал на то, что сообщения в Книге Судей не слишком гармонируют с сообщениями в Книге Иисуса Навина. Согласно отрывкам у Иисуса Навина, вся земля была под контролем местных народов, но здесь трудность заключается в том, что это не так. И в этих случаях также есть несоответствия. Согласно Книге Иисуса Навина, войска Иисуса Навина встретили царя Горама города Га-зер, и «Иисус поразил его и народ его мечом так, что никого у него не оставил, кто бы уцелел» (10: 33). Если это было бы правдой и не было выживших в городе Газер, тогда трудно объяснить следующий отрывок: «И Ефрем не изгнал Хананеев, живущих в Газере; и жили Хананеи среди их в Газере» (Суд., 1: 29).

Или вот еще пример поярче, в этот раз с описанием в Числах, эпизод, который, возможно, случился за поколение или, самое большее, два до описанного в Книге Судей. Судя по сведениям Чисел, Моисей приказал, чтобы все мадианитяне были уничтожены (31). Сначала его армия убила всех, но оставила женщин и детей. Моисей не считает, что этого достаточно, и приказывает своим убить всех мальчиков (считая младенцев) и всех женщин, у кого был секс. Девушки-девственницы были трофеями для израильских солдат (31: 10–18). Но если все это произошло на самом деле, то трудно объяснить эпизоды в Книге Судей, когда израильтяне были под властью как раз таки мадианитян, чья армия (состоящая из взрослых мужчин, несомненно) насчитывала 135 тысяч.

Должно быть очевидным, что, рассматривая чрезвычайно образные и увлекательные истории из Книги Судей, мы имеем дело не с исторически точными сообщениями о том, что в действительности произошло, но с художественными сказками о великих героях прошлого израильтян. Здесь, возможно, следует видеть легенды, а не равнодушные истории. Что мы можем сказать об исторической ситуации в период между тем, как народ Израиля появился на этой земле как группа людей, которые исповедовали верность Яхве, проживая в разных коленах, разбросанные по всей территории, и тем, когда эти колена стали единым народом во главе с царем?

Одна возможность представлена ниже. Как мы уже видели, то, что позже стало Израилем, могло заключать в себе некоторые группы, которые прибыли на эту землю извне — возможно, некая группа была бывшими рабами в Египте, а также, может быть, в основном они были местным народом. Они стали верить в Яхве как в единственного Бога, которому следовало поклоняться. Эти люди стали видеть себя как отдельных от других и объединились в родовые племена. К концу XIII в. до Р. X. эти объединения проживали на разных территориях, но видели себя как некое целое, отдельное от других групп в Ханаане, которые почитали других богов. Это «новое течение» в земле Ханаанской, группы, поклоняющиеся Яхве, росли, в них рассказывалось больше и больше историй о лидерах колен (позже известных как судьи), о том, как они пришли на эту землю (рассказы о Завоевании), о том, откуда они пришли (их рабство в Египте), и о том, как они вообще пришли в этот мир (рассказы предков в Бытии).

Такие истории циркулировали в устной форме год за годом, столетие за столетием, пока они не стали записываться. Возможно, это не случилось до того момента, когда много позже разные колена, которые поклялись в преданности Яхве (хотя все же многие из их членов в том числе могли почитать и других богов или время от времени, оступившись, предпочесть, например, Баала Яхве), объединились и решили образовать единое целое во главе с царем. Двигаясь в сторону государственности, эти колена обрели возможность преодолеть некоторые из довлеющих политических, экономических и военных проблем, которые стояли перед ними, когда они были лишь разобщенной и слабо связанной группой колен. Легенды о создании народа Израиля под эгидой царя будут рассказаны в следующих книгах девтерономической истории, в Первой и Второй книгах Царств.

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ КНИГИ ЦАРСТВ

Уже было отмечено, что Первая и Вторая книги Царств рассматриваются как единая книга в числе Ранних пророков в Танахе. Разделение на две книги в Английской Библии, как и в Русском синодальном переводе, разумно: Первая книга Царств начинается с последнего великого (пожалуй, величайшего) судьи в истории Израиля, Самуила, и с переходом к Единому царству во времена харизматичного, но беспокойного первого царя Израиля, Саула; она также включает в себя несколько историй о напряженных отношениях Саула с его в конечном итоге преемником Давидом. Книга заканчивается на смерти Саула, и вторая часть, как следствие, почти полностью посвящена жизни и правлению Давида. Вместе две книги содержат примечательные сообщения об этих трех ключевых фигурах. Сообщения восходят к ряду письменных источников и устной традиции, что иногда приводит к противоречиям между ними во взглядах и перспективе. Среди прочего, по крайней мере один из письменных источников рассматривает создание Единого царства как благую и необходимую вещь, принесенную Яхве в качестве помощи Своему народу (вспомните последний стих Книги Судей о том, что, когда в Израиле не было царя, «каждый делал то, что ему казалось справедливым» (21: 25). В другом источнике, который во многом обуславливает основную точку зрения, высказано противоположное мнение: желание иметь царя среди колен Израилевых было не чем иным, как крупномасштабным отказом от Бога как такового, так как именно Он должен править народом Израиля, а не человеческий царь. Это второе мнение могло ясно проявиться позднее в истории традиции, когда рассказчики оглянулись и увидели, какими на самом деле ужасными были события, произошедшие во времена царей Израиля и Иудеи, и когда они обратились назад, несколько наивно, к тому времени, когда царя не было.

Я не буду давать полный обзор всему тому, что происходит в книге. За ходом действия в историях легко следить, и, опять же, они представляют собой художественное чтение. Излагая свои мысли, я предполагаю, что вы уже успели познакомиться с этими историями из первых рук, прочитав их несколько раз.

В отличие от Книги Судей первые две Книги Царств придерживаются более или менее четкой хронологической структуры. Среди многих повествований особенно отметить стоит следующие:

• рождение Самуила, последнего великого судьи, и его призыв Господом (1 Цар., 1–3);

• требование израильтян поставить над ними царя (Там же, 8);

• выбор Саула (Там же, 10);

• ранние успехи Саула как царя (например: Там же, 12);

• несостоятельность Саула как царя (например: Там же, 13,15, 28);

• выборы Давида царем (Там же, 16);

• отношения Саула и Давида и первые приключения Давида (Там же, 16–30);

• смерть Саула (Там же, 31);

• Давид как царь Иудеи на юге (2 Цар., 2–4);

• Давид как царь всего Израиля, севера и юга (Там же, 5);

• Давид действует как царь (Там же, 6—24).

Некоторые из наиболее важных литературных аспектов этих сообщений могут быть намечены ради трех главных героев действия.

Как я уже указал, Самуил — ключевая переходная фигура в исторических книгах. До Самуила не было народа Израиль. Существовали потомки Иакова, которые были слабо организованы в двенадцать колен, живущих на территории Земли обетованной, каждое под управлением харизматического племенного лидера. Согласно историческим книгам, именно такая хаотическая расстановка сил привела к повторяющейся военной и политической катастрофе. Самуил был последним из великих харизматических лидеров и изображен превосходящим всех остальных (его сыновья также были судьями какое-то время, но они изображены как неудачники). Он мощная фигура, добродетельный человек и посвященный Яхве с юности. Как судья, он убеждает израильтян, говоря: «Уберите богов иноземных и Астарт [это женские божества хананеев] и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки Филистимлян» (1 Цар., 7: 3). Израильтяне поступают так, и Господь отвечает, спасая их от филистимлян.

Когда народ Израиля обосновался в Земле обетованной, вокруг было множество чужих народов, например хананеи, хетты, евеи, ферезеи, амореи, иевусеи, с которыми он воевал. Но ни один из противостоящих народов не доставил столько проблем народу Израиля, как филистимляне, что видно, например, в рассказах, связанных с Самсоном, Саулом и Давидом. Кто были эти филистимляне?

Существовали несколько организованных групп, которые разные египетские источники называют «народами моря». Эти народы, возможно, возникли в регионе Эгейского моря. Они атаковали Египет в начале XII в. до Р. X., но были остановлены, когда попытались свергнуть правящих фараонов. В конечном итоге некоторые из народов моря осели на территории западной границы Израиля вдоль средиземноморского побережья, прямо на западе Мертвого моря. Это были филистимляне.

Они населили пять главных городов на или рядом с побережьем: Геф, Газа, Ашкелон, Ашдод и Хеврон. Им временами требовалось больше земли. В этом и заключалась трудность, которую они представляли для народа Израиля, который считал себя вправе дать название этой части Восточного Средиземноморья, раз Господь дал Своему народу землю в изначальном обещании Аврааму.

В культурном плане филистимляне были очень далеки от израильтян (и хананеев). Они не практиковали обрезание; у них (до израильтян) было превосходное кузнечное ремесло (1 Цар., 13: 19–22); они предпочитали свинину. Как пишет автор исторических книг, филистимляне порой господствовали над народом Израиля (Суд., 14), но, скорее всего, это значит, что они просто контролировали один или несколько племенных регионов. С приходом монархии «угроза филистимлян» была ограничена, так что после правления Давида они более или менее сходят со сцены.

Когда была однозначно признана всеми возможность существования представителя воли Яхве на земле, именно к Самуилу народ Израиля взывает: они хотели иметь царя, назначенного над ними, чтобы управлять ими как народом. Такое требование не было приятно ни Самуилу, ни Господу. Господь говорит Самуилу следующее: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, ио отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними» (1 Цар., 8: 7). Самуил пытается отговорить народ: царь по существу поработит свой народ; он украдет их землю, и зерно, и имущество; и «восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет Господь отвечать вам тогда» (Там же, 8: 18).

Народ отказывается слушать и настаивает на царе. И Господь дает ему Саула. Существует два рассказа о том, как Самуил встретил и затем назначил Саула царем (Там же, 9: 1 — 10: 16, а также 10: 17–27). В первом рассказе, что особенно важно, он «помазал» Саула елеем из сосуда (пролив его над его головой), объявив, что «вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия Своего» (Там же, 10: 1). С той поры царь Израиля будет называться «помазанником» Господа, и, несомненно, с той поры началась практика лить масло на голову нового царя во время его инаугурации (см. отступление «Зарок Давиду и Мессия по линии Давида», с. 148). Особым образом царь был избранником Бога. Некоторые из историй показывают царство как благую вещь, дарованную Богом Своему народу.

Автор исторических книг изображает Саула как сильного военного человека, но беспокойную фигуру, который испытывал трудности, поступая правильно. В конце он отвергается Богом, хотя Господь и был Тем, Кто избрал его. Тем не менее Саул начинает свое правление на высокой ноте, разбив наголову аммонитян, которые подавляли израильтян на территориях колена Гадова и колена Рувимова в Трансиордании (Там же, 11). Но большая часть повествования Первой книги Царств — о его неудачах, которые, как кажется, коренятся в серьезных расстройствах личности. Большинство его проблем, как мы вот-вот увидим, связаны с его чрезвычайно непростыми отношениями с тем человеком, чьим преемником он был, и с самым величественным царем в истории Древнего Израиля, Давидом. Но другая часть возникла из его собственных ошибок, включая, в частности, следующие.

Необдуманное жертвоприношение

Саул выходит на битву с филистимлянами (Там же, 13), которые будут его заклятыми врагами на протяжении большей части его правления; Самуил сказал ему не начинать сражение тотчас же, но дождаться, когда он сам прибудет и совершит жертвоприношение Господу, чтобы заслужить божественное покровительство для войны. Саул ждет так долго, как ему сказано, но Самуил не приходит. Потому Саул сам совершает всесожжение. И только тогда, конечно, прибывает Самуил. И он в гневе. Потому что Саул отказался ждать: «Теперь не устоять царствованию твоему; Господь найдет Себе мужа по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть вождем народа Своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом» (Там же, 13: 14). Таким новым мужем будет Давид, втайне выбранный, будучи еще ребенком, Самуилом тремя главами спустя.

Нарушение практики херем

Саул сражается в битве с амалекитянами. Бог приказал ему уничтожить их всех до единого: мужчин, женщин, детей, младенцев и животных (Там же, 15: 3). Это была практика херем, которую мы уже рассмотрели. Саул в действительности убивает всех мужчин, женщин, детей и младенцев, но он пощадил царя Агага и лучших из животных (к чему пропадать хорошему мясу?). Самуил и Бог недовольны. Господь говорит: «Жалею, что поставил Я Саула царем» (Там же, 15: И). Самуил говорит Саулу, что «ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя» (Там же, 15: 28). Затем он сам доводит до конца ту работу, которую должен был сделать Саул, разрубив «Агага пред Господом» (Там же, 15: 33).

Аэндорская волшебница

Ближе к концу своей жизни, после того как Самуил умер, Саул снова сражается с филистимлянами и испуган их превосходящими силами. Не зная, как обойтись с ними, он советуется с медиумом, который в состоянии вызвать мертвого для совета. Он хочет видеть Самуила; она вызывает его из царства мертвых, и Самуил не изумлен тем, что его покой побеспокоен. Саул разъяснил ему ситуацию, но дух Самуила черств. Саул проигрывает в битве и сам будет убит (Там же, 28). Так и происходит. Три главы спустя Саул погибает в битве, и книга заканчивается.

Давид, пожалуй, самая важная фигура в Еврейской Библии после Авраама и Моисея. Главным образом он рассматривается как великий царь в истории Израиля, но его личность больше, чем только это. Автор исторических книг изображает его как героя, убийцу великана, главаря бандитов, наемника, хитрого политика, человека больших страстей, вожделений и желаний, прелюбодея, основателя единственной великой династии в истории Израиля. Среди прочего, в большей степени, чем Саул до него, Давид образовал рыхлую конфедерацию колен израильских в единый народ. Если бы не он, то, что мы понимаем как народ Израиля, могло никогда и не возникнуть.

Сначала Давид появляется на сцене, когда Саул начал совершать множество ошибок, из-за которых Господь отвергнул его как легитимного правителя. Как Саул, Давид, как сказано, назначен Самуилом. Эта история создана, чтобы показать, что Бог выбрал его не потому, что он был самый сильный или лучший изо всей земли, но потому, что он был человеком по сердцу Богу (Там же, 16). С тех пор как он был избран (когда это произошло, Саул все еще официально был царем), как нам сказано, «почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после» (Там же, 16: 13).

Давид и Саул

Впервые Давид встретил царя Саула, когда он был молод. «Злой дух» снизошел на Саула и приводит его в отчаяние. Возможно, это был древний способ сказать, что человек находится в клинической депрессии. Чтобы облегчить свою душу, он желает, чтобы кто-нибудь играл ему музыку, и юного Давида привели для игры на лире. Вышло прекрасно: «И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему и сделался его оруженосцем» (Там же, 16: 21).

Далее следует известная история (возможно, самая известная история о Давиде в Библии) о его бое с великаном-филистимлянином, Голиафом, которого он, негрозного вида юноша, победил в поединке один на один, мастерски использовав пращу (Там же, 17). Это приводит к разгрому филистимлян, и, когда израильтяне возвращаются с битвы, толпы чествуют Давида больше, чем Саула, как торжествующего героя. Создается плохое впечатление, и дела дальше пошли хуже. Саула тревожит его беспокойный дух вновь, и он начинает предпринимать попытки убить Давида. Они то примирялись, то вновь ссорились (обычно они пребывали в ссоре) на протяжении оставшейся совместной жизни. Давид вынужден бежать от лица Саула и дважды имел возможность убить его (так как Саул заведомо пытался убить его), но он сдерживается из-за уважения к тому, что Саул был помазанником Божиим.

Дети Саула спасают Давида от гнева их отца. Мелхола, дочь Саула, вышла замуж за Давида и выступает в его интересах; Ионафан, сын Саула, был в течение всей жизни в очень нежных отношениях с Давидом и также его защищает. Некоторые читатели были особенно поражены любовью между Давидом и Ионафаном. Нам сказано, что «и снова Ионафан клялся Давиду своею любовью к нему, ибо любил его, как свою душу» (Там же, 20: 17). Они изображаются плачущими и целующими друг друга (Там же, 20: 41). Потом Давид признает, что его любовь к Ионафану превосходила даже его любовь к женщинам (2 Цар., 1: 26).

Трудно понять, как с исторической точки зрения прокомментировать отношения Давида и Саула (если оставить в стороне отношения Давида и Ионафана). Как мы увидим, существуют исторические трудности, связанные с этими различными сообщениями. Тем не менее Саул и Давид были, возможно, реальными историческими фигурами, даже если истории, рассказанные о них, полны легендарных излишеств. Но зачем же истории показывают их в таких близких отношениях и, в то же самое время, в таких ссорах? Можно лишь сказать, что эти сообщения не дают представления об исторических реалиях, но созданы для того, чтобы разобраться с абсолютно другим комплексом проблем.

Царский трон в Древнем Израиле передавался, как правило, по наследству. Саул был известен как первый царь Израиля, и Давид как второй, но они не были соединены кровными узами. Как рассказчики объяснили этот факт? Возможно, существовали два отдельных комплекса историй о двух разных первых царях: о Сауле, царе над регионом на севере Израиля, и о Давиде, царе над югом. Эти истории рассказывались снова и снова, пока они не начали перекрывать друг друга, и идея о том, что Давид наследовал Саулу, который был в конечном итоге отвергнут Богом, могла возникнуть, чтобы объяснить, почему трон наследовал Давид, а не сын Саула.

Давид как царь

Хотя Давид был помазан Самуилом уже в Первой книге Царств (16), он не признавался как царь до более позднего момента, после смерти Саула. Во Второй книге Царств (2: И) он становится признанными царем Иудеи, южной части царства, пока сын Саула, Иевосфей, правит севером. Но спустя семь с половиной лет Иевос-фей был убит, и Давид становится царем всего Израиля, одновременно севера и юга (Там же, 5: 3–4). Он будет править народом Израиля следующие тридцать три года, так что в общей сложности он правил 40 лет. Вторая книга Царств наполнена сообщениями из этого времени. Как самые важные следует назвать следующие.

Давид и Вирсавия

Одна из самых трогательных и тревожащих душу историй в этих двух книгах — о Давиде и его ближайшей соседке, Вирсавии, жене Урии, солдата в армии Давида (Там же, 11–12). Давид видел, как она купалась (очевидно, голой). Ее красота внушила ему безрассудную страсть. Он ведет ее в свой дворец, занимается с ней сексом, и она понесла ребенка. Но чтобы скрыть этот проступок, Давид призывает Урию назад с линии фронта, ожидая, что он возляжет со своей женой (и будет казаться, что именно от него она забеременела). Но Урия отказывается от удовольствий супружеской любви, когда его братья по оружию все еще испытывают невзгоды, сражаясь в битве царя. Чувствуя, что у него нет другого выхода, Давид делает так, чтобы Урия был убит в битве. Затем он берет Вирсавию в жены. Господь наказывает Давида, погубив дитя после его рождения (хотя все же, если смотреть под другим углом, это не была ошибка ребенка). Но в самом конце все оказывается хорошо. У Вирсавии был еще один ребенок, Соломон. В конечном итоге он станет следующим царем.

Давид и Авессалом

У Давида было несколько сыновей. Один из них в особенности оказался главным кошмаром в личном и политическом плане. После серии козней в царском дворце, включая насилие и убийство из-за мести, сын Давида Авессалом обратился против отца и совершает переворот. Давид вынужден бежать из Иерусалима, чтобы спасти свою жизнь. В конце концов армии каждого встречаются и Авессалом встречает свою смерть жестоким образом. Кто-то может ожидать от Давида чрезвычайно смешанных эмоций, но его мысли так же чисты, как наметенный снег, когда он оплакивает своего любимого сына, но предателя: «Сын мой Авессалом! сын мой, сын мой Авессалом! о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!» (Там же, 18: 33).

Давид и Господь

У Давида, очевидно, есть свои проблемы, и он не идеален. Он все, что угодно, но не идеал. Но в глубине души он предан Яхве, и для автора исторических книг именно это важно. В самом начале его правления над единым Израилем Давид понимает, что он хочет построить постоянную обитель для ковчега Завета. Центральный храм, в течение всех этих лет после скитаний в пустошах, все еще шатер (см. отступление «Скиния и ковчег Завета», с. 107). Давид хочет построить приличествующую обитель для Господа. Но в волнующей и трогающей сцене Бог передает Свое сообщение Давиду (Там же, 7). Давиду не разрешается построить дом для Господа. Но Бог вырастит семя от чресел его, и именно он «построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его навеки» (Там же, 7: 13). Более того, этот сын Давида будет в уникальных отношениях с Господом: «Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном» (Там же, 7: 14). Даже если он согрешит, он мог быть наказан, но Бог не разлюбит его. В результате Господь в некотором смысле построит дом для Давида (а не наоборот), дом, который будет стоять на протяжении веков: «И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки» (Там же, 7: 16).

Царство Израиль во времена Давида, как это описывается во Второй книге Царств

Таково было начало идеи о том, что потомок Давида всегда будет сидеть на троне Израиля. Таково было обещание, которое не могло быть выполненным, учитывая исторические факты. Но как это ни было бы странно, именно эта идея повлияла на будущий курс западной цивилизации больше, чем какая-либо другая (см. отступление «Зарок Давиду и Мессия по линии Давида»).

Я указал, что обещание Бога Давиду во Второй книге Царств (7) можно рассматривать как содержащее одну из самых важных идей в истории западной цивилизации. Это смелое заявление, но я думаю, его можно обосновать.

Идея, что «помазанник Божий» (то есть царь) будет всегда сидеть на троне Иудеи (таково обещание Господа), воспринималась всерьез многими поколениями Иудеи, даже когда царству был положен бесцеремонный конец вавилонянами. Но как такое могло быть? Если Господь обещал, что потомки Давида всегда будут на троне, и теперь нет его потомков на троне, тогда либо Бог ошибся, либо будет некое исполнение Его обещания в будущем.

Термин «помазанник Божий» на еврейском mashiah, термин, от которого в английском и в русском языках появился термин «Мессия». Эта идея развивалась внутри Израиля, что в будущем появится помазанник Божий — будущий Мессия, «сын Давида», царь, правящий народом Господа так же, как Давид. Как мы увидим, сотни лет спустя после Вавилонского изгнания все еще оставались евреи, ожидающие прихода Мессии.

Термин «Мессия» в переводе на греческий — Христос. Вот откуда мы получили имя Христа. Ранние христиане заявляли, что Иисус из Назарета был тем, кого ожидали. Христос был Мессией.

Нет сомнений, что это утверждение об Иисусе было одним из самых больших потрясений на протяжении истории нашей цивилизации, очень сильно изменившее мир. И его корни точно в этом старом обещании, которое, согласно легенде, дал Господь Давиду. Без этого обещания, как можно доказать, не было бы религии, известной как христианство.

Я упоминал исторические сложности с повествованием Первой и Второй книг Царств там и тут по ходу обсуждения. Эти сложности сопоставимы с теми, что мы найдем в любом другом месте исторических книг. Начать с того, что существуют многочисленные внутренние противоречия в устных рассказах, и в мелких деталях, и в принципиальных вещах. Ознакомьтесь с этим сами: кто убил Голиафа? (Прочтите Первую книгу Царств, 17, но затем — Вторую книгу Царств, 21: 19.) Были ли филистимляне угрозой в дни Самуила? (Смотрите Первую книгу Царств, 7: 13, а затем 9: 16.) Были ли амаликитяне уничтожены? (Прочтите Первую книгу Царств, 15: 8, а затем 30: 1.) Когда впервые Саул узнает о Давиде и встречает его? (Смотрите Первую книгу Царств, 16: 19–21 и затем 17: 15–56.) Мы уже делали замечания по этому поводу: думал ли автор о царстве как о благой вещи (1 Цар., 9: 15–17; 2 Цар., 7: 14–16) или как о зле (1 Цар., 8: 5-18, 10: 19, 12: 12, 17)?

В общем-то с определенностью можно сказать, что существовали местные цари, реальные исторические фигуры, Саул и Давид. Термин «дом Давида», например, найден в надписи на арамейском, которую датируют начиная с IX в. до н. э. Предания, которые у нас есть о них, однако, возникли из исторических книг, написанных около 400 лет после их смерти, основанных и на устной традиции, и на письменных источниках, которые не дошли до наших дней. В повествованиях может быть некоторая историческая информация, но многие из этих историй следует рассматривать (и высоко ценить) только как то, что они есть: истории. Они не равнодушные сообщения о том, что случилось в ранние времена царства. Многие из них кажутся легендарными повествованиями о некоторых из великих личностей, почтенных рассказчиками в Древнем Израиле, которые передавали свои предания столетиями до того, как они были записаны и окончательно собраны в первых двух Книгах Царств.

ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ КНИГИ ЦАРСТВ

Как и Первая и Вторая книги Царств, Третья и Четвертая книги Царств были изначально написаны как единая книга, и они до сих пор так же пронумерованы в Танахе[15]. В этом случае нет очевидного и четкого разрыва между двумя книгами. Одна из них заканчивается, а вторая просто подхватывает линию, оставленную первой. Вместе книги покрывают больше 400 лет истории Израиля — грубо говоря, от 970 г. до Р. X., когда умер царь Давид, до примерно 560 г. до Р. X., до первых лет Вавилонского пленения. Вступительные главы книги посвящены правлению царя Соломона, когда Израиль продолжает быть крепким и процветающим единством. Но затем происходит перелом, и народ раскалывается надвое, Израиль на севере и Иудея на юге. Главные события книги могут быть представлены следующим образом:

• смерть Давида (3 Цар., 1);

• правление Соломона (Там же, 2—11);

• разделение царства на северное и южное (Там же, 12);

• взаимосвязанная история двух царств, которая рассказывается попутно (Там же, 12 — 4 Цар., 17);

• уничтожение Израиля (севера) ассирийцами в 722 г. до н. э. (4 Цар., 17);

• продолжается история Иудеи (юга) (Там же, 18–25);

• разгром Иудеи вавилонянами в 586 г. до н. э., за которым последовало изгнание (Там же, 24–25).

Как мы уже видели, Соломона помнят как одного из трех великих царей Единого царства. Однако он не был преемником своего отца Давида по естественному праву, так как его сводный брат Адония на самом деле является старшим из выживших сыновей Давида. Но когда Давид был на смертном одре, его жена Вирсавия, мать Соломона, убеждает царя выбрать ее сына вместа Адония. По указанию Давида, Соломон был помазан священником Садоком (3 Цар., 1). Давид дает Соломону свои последние наставления (например, кого убить как политических врагов, когда он взойдет на трон), а затем умирает (Там же, 2).

Позитивные стороны правления Соломона

Позитивные стороны правления Соломона долго помнили. Третья книга Царств изображает Соломона как самого мудрого человека из когда-либо живших — таково изначально сложившееся о нем мнение. Вскоре после того, как Соломон взошел на трон, Яхве является ему во сне и спрашивает, что он желает больше всего на свете. Вместо того чтобы попросить долгую жизнь (это не всегда было доступно царям в неспокойные времена), или богатство, или победу над своими врагами, Соломон молится так: «Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло» (Там же, 3: 9). Кажется, что Господь в самом деле доволен такой неэгоистичной просьбой и обещает ему «сердце разумное». Яхве говорит так: «Подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе» (Там же, 3: 12). Вдобавок, так как Соломон не просил, Господь дарует ему также и другие блага: огромное богатство, славу и долголетие на троне.

Позже нам говорят, что у Соломона был «обширный ум, как песок на берегу моря» и «была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов востока и всей мудрости Египтян» (Там же, 4: 29, 30). Мудрость Соломона вошла в поговорку. Как мы увидим, часто считают, что Книга притч Соломоновых написана им (что неверно). Одной из причин такого мнения стало следующее указание: «И изрек он три тысячи притчей» (Там же, 4: 32).

Некоторые истории рассказаны с тем, чтобы показать мудрость Соломона. В начале его правления две женщины пришли к нему, каждая заявляла, что младенец — ее. Кто должен получить его? Соломон разрешает трудность: он приказывает, чтобы дитя было разрезано напополам, — так каждая женщина получит свою часть. Когда настоящая мать возопила от ужаса, Соломон понимает, чей это ребенок. Нам говорится следующее: «И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь; и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд» (Там же, 3: 28).

В равной степени известна история о царице Савской (местоположение царства Саба неизвестно: возможно, на территории современного Йемена?). Она прибывала в Иерусалим, чтобы увидеть, правдивы ли истории о Соломоне. Она задает ему хитрые загадки, которые он, к ее великому изумлению, с легкостью разгадывает. В ответ она восхваляет его проницательность и дарует ему бесчисленное количество золота, пряностей и драгоценных камней. Нам говорится, что в свою очередь Соломон «дал царице Савской все, чего она желала и чего просила» (Там же, 10: 13). Несомненно! Поздняя эфиопская традиция сообщает, что, когда она вернулась домой, царица родила ребенка Соломона.

Согласно этой истории, Соломон был известен своими невероятными сокровищами. Автор исторических книг указывает, что он был самым богатым царем на земле (Там же, 10: 13). Есть много красочных рассказов о его тратах (Там же, 10: 16–22); богатый стол каждый день с экзотичными блюдами (Там же, 4: 22–23); большое количество жертвенных подношений, сделанных им Богу (Там же, 8: 63–22 тысячи быков и 120 тысяч овец за одну церемонию). Отчасти его богатство объясняется внушительным размахом его правления, далеко превосходившим владычество первого царя, Саула: «Соломон владел всеми царствами от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его» (Там же, 4: 21). Неудивительно, что он так обильно питался.

Самое примечательное достижение Соломонова правления — постройка Храма Яхве. Храм Соломона должен был стать одним из великих памятников древнего Ближнего Востока. Как мы наблюдали ранее, автор исторических книг показывает, что его отец, Давид, хотел построить постоянную обитель для ковчега Завета, но ему не позволил Бог (это предание, возможно, возникло как позднейшая попытка объяснить, почему самый великий царь народа Израиля сам не построил самый великий памятник в Израиле: у Господа были другие планы). У нас есть описание Храма, как его изначально построил Соломон: 90 футов (27,4 м) в длину, 30 футов (9 м) в ширину и 45 футов (14 м) в высоту. Он был искусно выстроен, из самых лучших строительных материалов, внутри покрыт чистым золотом, а затем также и снаружи (Там же, 6: 21–22). Как и шатер до этого (см. отступление «Скиния и ковчег Завета», с. 107), он был поделен на части, включал в себя внутренний жертвенник (святая святых) примерно 9 метров в длину, ширину и высоту. Он и стал местом постоянного пребывания ковчега Завета. Храм был мастерски украшен: двумя херувимами на внутреннем жертвеннике, которые далеко превосходили тех, что были на ковчеге. Новые были примерно 5 метров длиной и покрыты золотом.

Таково было главное сооружение в своем замысле и исполнении. Нам сказано, что на его постройку ушло семь лет (Там же, 6: 38). В следующем же стихе говорится, что на постройку дворца самого Соломона ушло 13 лет, что для некоторых читателей поднимает вопрос об абсолютной преданности Соломона.

Негативные стороны правления Соломона