6. Первая фаза боя 28.07.1904 г.

Прежде чем приступить к описанию боя 28.07.2904 г., хотелось бы сказать вот что: первая фаза боя — наиболее сложная часть, что связано с активным маневрированием противников. Описания этой части боя достаточно противоречивы как в изложении русских очевидцев, так и при их сравнении со взглядами японской истории. Я опирался на следующие источники (список составлен в порядке кораблей, на которых находились русские участники боя 28.07.1904 г.):

1. Э. Н. Щенснович — данные взяты из воспоминаний, написанных после войны. В бою капитан I ранга Э. Н. Щенснович командовал броненосцем «Ретвизан». Корабль занимал 2-е место в колонне;

2. Н. О. Эссен — данные взяты из воспоминаний, написанных после войны. В бою капитан I ранга Н. О. Эссен командовал броненосцем «Севастополь». Корабль занимал 5-е место в колонне.

3. С. И. Лутонин — данные взяты из воспоминаний, написанных после войны. В бою капитан II ранга С. И. Лутонин был старшим офицером броненосца «Полтава». Корабль занимал 6-е место в колонне.

4. Н. К. Рейценштейн — данные взяты из телеграммы, посланной 05.08.1904 г. из Шанхая в С-Петербург. В бою контр-адмирал Н. К. Рейценштейн командовал отрядом крейсеров и находился на крейсере I ранга «Аскольд». Корабль занимал 7-е место в колонне.

5. М. Ф. Шульц — данные взяты из рапорта о бое. В бою капитан II ранга М. Ф. Шульц командовал крейсером II ранга «Новик». Корабль занимал 8-е место в колонне.

6. В. И. Семенов — данные взяты из воспоминаний, написанных после войны. В бою капитан II ранга В. И. Семенов был старшим офицером на крейсере I ранга «Диана». Корабль занимал 10-е замыкающее место в колонне.

7. Обезличенные свидетельства офицеров броненосца «Цесаревич», крейсера I ранга «Аскольд», собранные после боя и опубликованные в разных номерах Морского сборника за 1904–05 гг.

8. Статистика по части попаданий в русские корабли (время и места части попаданий (см. подробнее Приложение 4).

Разобрав насколько возможно эту часть боя, автор пришел к выводу, что разночтения в большой степени связаны с тем, что одно и тоже событие воспринималось русской и японской стороной не одинаково, кроме того, каждый из очевидцев индивидуально реагировал на тот или иной факт, поэтому выявились противоречия, которые неустранимы при простом сопоставлении фактов, и автору не удалось избежать предположений. Дальнейшее описание я делаю, в основном опираясь на русских очевидцев в сопоставлении с японскими данными, показываю противоречия и пытаюсь выдвинуть непротиворечивые версии. Но для начала вернемся чуть назад и начнем описание с момента визуального контакта…

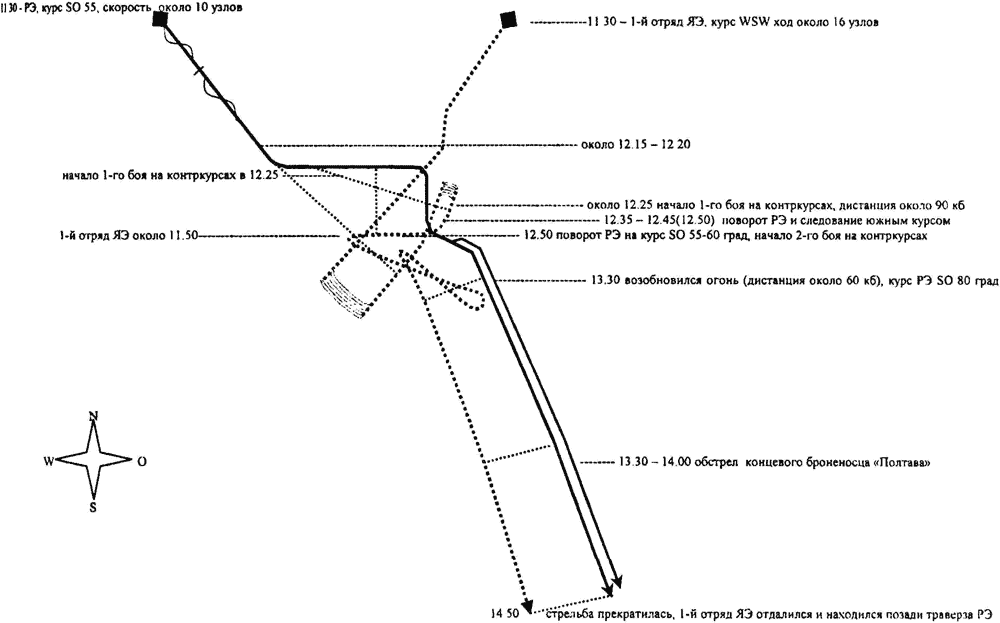

6.1. Время 11.00. — 12.15. Визуальный контакт

1. У источников нет противоречий в направлении движения русской эскадры к моменту визуального контакта с 1-м отрядом японского флота. Из всех русских очевидцев курс русской эскадры — SO 55 град указал только В. И. Семенов. Э. Н. Щенснович показал после 13.00 курс SO 60 град, и из контекста его воспоминаний можно понять, что этот курс был курсом до вступления в бой.

2 У источников нет противоречий в направлении движения 1-го боевого отряда японского флота к моменту визуального контакта с русской эскадрой. 1-й боевой отряд японского флота двигался общим курсом WSW (русские очевидцы видели этот отряд с левого борта (позже на левом крамболе), идущими на пересечение русского курса). Э. Н. Щенснович показал, что 1-й боевой отряд японского флота совершил маневр перестроения, удаляясь южнее, увеличивая дистанцию до русской эскадры (дистанция около 200 кб). Это перестроение подтверждается японскими источниками и выглядело следующим образом — двигаясь в кильватерной колонне, 1-й боевой отряд японского флота принял южнее левым поворотом и вернулся на примерно прежний курс WSW.

3. Н. К. Рейценштейн указывал, что головным кораблем 1-го боевого отряда японского флота был броненосец «Асахи», что не подтверждается японскими источниками и русскими очевидцами. Головным был броненосец «Микаса».

4. Из русских очевидцев В. И. Семенов указал характер движения русской эскадры перед вступлением в бой:

— до 11.50 эскадра развивала ход до 12 узлов;

— 1-й отряд японского флота виден на большой дистанции с левого борта;

— в 11.50 «Цесаревич» застопорил ход и вышел из строя, эскадра двигалась самым малым ходом. Эскадра приняла боевой порядок, ожидая боя с левого борта;

— к 12.00 «Цесаревич» стал увеличивать ход, желая довести его до 12 узлов;

— в 12.05 «Победа» застопорила ход и вышла из строя, эскадра сбавила ход;

— к 12.10 «Победа» заняла место в строю, эскадра стала прибавлять ход.

Таким образом, русская эскадра в период примерно с 11.50 до 12.10 двигалась небольшим ходом, возможно не более 8–9 узлов. Для сравнения — 1-й боевой отряд японского флота в это время шел не менее чем 15-узловым ходом.

5. Примерно к этому же времени (около 11.50) 1-й боевой отряд японского флота пересек русский курс. Из числа русских очевидцев Э. Н. Щенснович, Н. О. Эссен, С. И. Лутонин, М. Ф. Шульц прямо указывали, что 1-й боевой отряд японского флота до открытия огня пересек русский курс и занял позицию южнее русской эскадры. Это подтверждается японским источником и схемами боя с японской стороны.

6. После пересечения русского курса 1-й боевой отряд японского флота короткое время двигался прежним курсом WSW. Затем «все вдруг» японские корабли легли южным курсом в строю фронта и короткое время лежали на этом курсе, после чего вновь поворотом «все вдруг» построились в кильватерную колонну на курс ONO, причем головным стал прежний концевой корабль — броненосный крейсер «Ниссин» (броненосец «Микаса» стал концевым). Данные маневры отражены в японском источнике и японской схеме боя: «… адмирал Того, опасаясь, чтобы неприятель не отступил в гавань, и желая завлечь его в открытое море… приказал повернуть сразу на 8 румбов (90 град) влево и, перестроившись, в строе фронта, пошел на SSO», однако данный маневр не получил освещения в русских источниках. Смысл данного маневра вот в чем — вице-адмирал X. Того не был уверен в том, что русская эскадра не повернет в Порт-Артур, как это было 10.06.1904 г., поэтому 1-й боевой отряд японского флота короткое время лежал южным курсом в строю фронта. Как только вице-адмирал X. Того убедился, что русская эскадра продолжает движение к Корейскому проливу, колонна японских кораблей начала ложиться в кильватерную колонну на курс ONO. По всей видимости, эти, в сущности малозначащие (с русской точки зрения), для хода боя маневры не оставили в памяти места. Русские очевидцы, упоминавшие пересечение русского курса 1-м боевым отрядом японского флота, сразу переходили к наиболее важному — началу боя.

7. После того как на «Победе» справились с повреждениями (это произошло через несколько минут после выхода ее из строя), русская эскадра стала постепенно набирать ход и плавно склоняться левее прежнего курса SO 55 град (SO 60 град).

Большинство русских очевидцев мало упоминают о факте склонения русской эскадры к востоку. Из числа русских участников боя прямо об этом пишет только В. И. Семенов и это же можно понять из схемы боя, представленной М. Ф. Шульцем. Японский источник (N. Ogasavara) также упоминает о склонении русской эскадры к юго-востоку.

6.2. Время 12.20–12.22. Открытие огня

К 12.15–12.20 взаимное положение сторон могло выглядеть следующим образом:

— 1-й боевой отряд японского флота, двигаясь обратным порядком кораблей, лег курсом ONO. Скорость до 15–16 узлов;

— русская эскадра склонилась чуть левее (восточнее) прежнего курса SO 55 град (SO 60 град). Склонение было не резким, а плавным. Скорость русской эскадры точно неизвестна, но, видимо, она не была полной (до 12–13 узлов), так как после возвращения в строй «Победы» скорость эскадра набирала постепенно; возможно, она не превышала 10 узлов. Во всяком случае, В. И. Семенов пишет о «черепашьем» ходе русской эскадры к моменту открытия огня. Никто из других русских очевидцев данного факта не подтверждает, не опровергает и не акцентируется на этом. Нам важно понять, что русская эскадра двигалась существенно медленнее относительно 1-го боевого отряда японского флота, который за это время мог покрыть расстояние в 1,5 раза (может быть, и в 2 раза) большее, чем русская эскадра.

— дистанция между противниками к моменту открытия огня была около 90 кб. После первого выстрела дистанция постепенно падала до 75 кб.

— время открытия огня русскими очевидцами оценивается в диапазоне с 12.15 до 12.30 (В. И. Семенов указывает точное время — 12.22), N. Ogasavara приводит время — 12.20.

Таким образом, взаимное положение противников к моменту открытия огня — 1-й боевой отряд японского флота по отношению к русской эскадре находился примерно на румбе 0, переходя с правого на левый борт русской эскадры;

— первый выстрел (в 12.20–12.22) возможно прозвучал с броненосного крейсера «Ниссин» (японские источники точной информации о том, кто первым открыл огонь, не дают, обычно считается, что раз «Ниссин» повернул первым, то он первым и открыл огонь) с дистанции около 90 кб сразу после окончания поворота из строя фронта;

— в ответ начал пристрелку из носовой башни ГК броненосец «Цесаревич» (по данным W. С. Pakenham, русские корабли открыли огонь первыми). Возможно, что вслед за первым выстрелом «Цесаревича» открывали огонь из орудий ГК и головные русские броненосцы. Командир броненосца «Ретвизан» капитан I ранга Э. Н. Щенснович писал: «Начали стрельбу пристрелкой из 12" орудий, имея расстояние, переданное от дальномера, около 80 кб. Первые выстрелы не долетали». Некоторые историки отдают первенство в открытии огня с русской стороны броненосцу «Пересвет», но старший артиллерийский офицер этого броненосца лейтенант В. Н. Черкасов писал: «Мы открыли огонь из носовой башни, когда расстояние было 65 кб». То есть, если судить по расстоянию, позже «Ретвизана». Но кто бы ни открыл огонь первым, в принципе это неважно и существенного значения для боя не имеет;

— русская эскадра продолжала склоняться к О, а 1-й боевой отряд японского флота принял еще северо-восточнее, сохраняя положение впереди русского курса;

— второй выстрел с японских кораблей по броненосцу «Цесаревич» дал накрытие;

— через короткое время в броненосец «Цесаревич» последовало первое попадание. 12" фугасный снаряд, выпущенный с дистанции 70–75 кб, ударил в ЛБ под острым углом в район кормовой башни СК. Снаряд пробил фальшборт, ударился о палубу и разорвался у броневой поданной трубы башни. На такой огромной по тогдашним меркам дистанции японские корабли демонстрируют меткий огонь. Напомню читателю, что русская Инструкция для управления эскадренным огнем в бою считала дальней дистанцию в 40 кб.

В связи с вышеизложенным ход событий представляется следующим: 12.15. К началу боя русская эскадра находилась примерно в 20 милях от полуострова Ляотешань. Дистанция от броненосца «Цесаревич» до 1-го боевого отряда японской эскадры составляла до 90 кб. 1-й боевой отряд японского флота находился почти впереди по курсу русской эскадры и двигался большим ходом на пересечение ее курса (переходя с правого на левый борт относительно русской эскадры) и относительно быстрее русской эскадры, так как русские корабли не набрали эскадренного хода после стопорения машин при выходе из строя броненосца «Победа».

12.15–12.22. Броненосный крейсер «Ниссин» первым из японских кораблей закончил поворот на курс ONO. 1-й боевой отряд японского флота начал пересекать курс русской эскадры и с дистанции до 90 кб открыл огонь по броненосцу «Цесаревич». Первый японский фугасный снаряд лег недолетом в 3 кб, второй — с таким же перелетом. Японский 12" фугасный снаряд с дистанции около 70 кб ударил в левый борт броненосца «Цесаревич» под кормовой башней СК, пробил фальшборт, ударился о палубу и разорвался у броневой поданной трубы башни.

12.22–12.25. Корабли 1-го боевого отряда японского флота пересекали русский курс. После второго японского падения броненосец «Цесаревич» дал пристрелочный выстрел из 12" орудия носовой башни ГК. Первый выстрел «Цесаревича» лег точно по направлению с недолетом в 1 кб, второе падение — также с недолетом.

Так как противник переходил на левый борт русской эскадры, ее курс склонился к О (левее от прежнего курса).

Вице-адмирал X. Того, преграждая путь русской эскадре к Корейскому проливу, заставил русские корабли идти курсом на О, который был для русской эскадры бесперспективным, так как вел в сторону корейского берега.

6.3. Время 12.22–12.35. Первая контргалсовая стрельба

Русская эскадра еще более склоняется левее (восточнее) и ложится курсом почти на 0. Скорость русской эскадры (по данным Э. Н. Щенсновича, Н. К. Рейценштейна, М. Ф. Шульца) не превышала 12–13 узлов.

1-й отряд японского флота продолжал двигаться курсом ONO и, видимо, несколько выдвинулся вперед относительно русской эскадры (преимущество в ходе на 2–3 узла).

Японские корабли правым поворотом «все вдруг» начали разворот на обратный курс на WSW, при этом головным снова стал броненосец «Микаса». Этот маневр отражен у N. Ogasavara, но в его изложении нет уточнений, когда произошел маневр — до или после поворота русской эскадры на юг (поворот на юг рассмотрим ниже). Сравнивая данные сторон об этом моменте боя, автор столкнулся с противоречием, которое нельзя разрешить простым сопоставлением фактов, так как японская сторона считает инициатором маневра русскую эскадру, а русская сторона, в свою очередь, утверждает, что первыми повернули японские корабли. Автор склонен считать, что 1-й боевой отряд японского флота начал перестроение до поворота русской эскадры на юг (мотивы японского командующего я изложу на следующей странице) — это основано на свидетельствах Н. О. Эссена и Н. К. Рейценштейна, последний буквально писал: «Суда неприятельской эскадры повернули все вдруг на обратный курс. Мы уклонились вправо и разошлись с ней контргалсами. Пройдя разстояние выстрела, начался первый бой. После начала боя японская эскадра и наша опять повернули на обратные курсы и пошли контргалсами (это второй контргалс — П.Е.В.). Японская эскадра, разойдясь с нами, повернула и легла на один курс с нашей эскадрой. Первый бой кончился».

Сейчас уместны вопросы: был ли бой на контркурсах и сколько их было? Большинство русских очевидцев считают, что бой на контркурсах был, и он был один.

— Э. Н. Щенснович описывает бой на контркурсах при расхождении правыми бортами. Бой происходил с 12.15 до 13.00. За 45 мин противники, начав бой с дистанции около 100 кб, сократили дистанцию до 57 кб, ввели в действие орудия СК, и отряд крейсеров вышел из линии эскадры;

— С. И. Лутонин описывает бой на контркурсах при расхождении правыми бортами;

— М. Ф. Шульц считает, что бой происходил на параллельных курсах и шел по правому борту (минимальная дистанция расхождения не указана);

— В. И. Семенов также описывает только один бой на контркурсах, при этом считает, что в бой вступили только крейсеры и концевые броненосцы русской эскадры, при этом противники сблизились до 30 кб;

— офицеры броненосца «Цесаревич» и крейсера I ранга «Аскольд» дали весьма противоречивые сведения, при этом одна часть описывает расхождения по левому борту русской эскадры, другая часть описывает короткий бой на контркурсах в самом начале боя на дистанции не менее чем с 90 кб до 45 кб.

Из достаточно противоречивых сведений отметим несколько моментов:

1. большинство очевидцев считают, что расхождения происходили с правого борта;

2. большинство очевидцев считают, что дистанция расхождения была большой (не менее 45 кб). В то же время, дистанции расхождения разнятся на большие величины — от 30 кб до 90 кб. Такая большая разница имеет существенное значение, так как дистанция определяет, какие орудия вводились в бой. Так, Э. Н. Щенснович указывает дистанцию от 100 кб до 57 кб (стреляли только орудия ГК), при этом бой на контркурсе длился 45 мин, и броненосец «Ретвизан» получил 12 попаданий. Это представляется нереальным, так как:

— время расхождения слишком большое, учитывая скорость взаимного схождения;

— за 45 мин дистанцию можно было сократить более, чем до 57 кб;

— если с большой дистанции стреляли только орудия ГК, то какую нужно было иметь результативность огня, чтобы добиться 12 попаданий снарядами калибра не менее 8–12" в один броненосец (с учетом нереальности оценки времени расхождения)?

3. учитывая схожесть описания В. И. Семеновым и Э. Н. Щенсновичем боя на контркурсах, остается впечатление, что оба русских свидетеля оставили описания двух разных моментов боя. Слишком большая разница в дистанциях, результатах огня, времени расхождения. Автор считает, что бои, описанные В. И. Семеновым и Э. Н. Щенсновичем (без выхода из строя отряда крейсеров) разные и оба имели место, то есть боев на контркурсе было два.

Из русских свидетелей Н. О. Эссен, С. И. Лутонин и Н. К. Рейценштейн однозначно пишут, что с 12.15 до 13.20 противоборствующие эскадры два раза расходились контркурсами правыми бортами. При этом Н. О. Эссен и Н. К. Рейценштейн считают, что 1-й бой на контркурсах был до поворота на юг. Командир броненосца «Севастополь» капитан I ранга Н. О. Эссен писал: «В 12 ч 15 мин, идя с нами контр-курсом (навстречу), японская главная эскадра открыла огонь, начиная с дальности 90 кб и постепенно уменьшая расстояние до 60 кб». Старший офицер броненосца «Полтава» капитан II ранга С. И. Лутонин писал: «Того обрезал нам нос и пошел с нами контр-галсом, поместясь по нашему правому борту. Расстояние до неприятеля было очень велико, более 74 кабельтовых. Мы сделали несколько выстрелов из 12-дм пушек, поставив их на упор, но снаряды не долетали, огонь пришлось прекратить…».

Мотивами такого решения японского командующего могли быть следующие рассуждения — вице-адмиралу X. Того нужно было не пустить русских к Корейскому проливу, японский флот пришел русским мешать. Чтобы угрожать «мешанием», он должен быть впереди русских (южнее, юго-восточнее, других курсов нет). «Мешание» вице-адмирал X. Того исполнял «кроссингом», первый «кроссинг» с началом открытия огня заставил русских отвернуть на О. Вице-адмирал X. Того уже убедился, что русские не собираются отступать: зачем уводить эскадру на северо-восток, давая противнику возможность пройти у себя за кормой? Если русские развернутся в Порт-Артур, то пожалуйста, путь открыт, а если нет? Зачем им открывать путь за кормой, когда японский флот остается северо-восточнее? Думаю, вице-адмиралу X. Того этого не надо было, он вернулся к тому положению, которое было перед боем — впереди русской эскадры. В этом случае он продолжает занимать наиболее выгодную позицию для выполнения своей задачи — преградить путь к Корейскому проливу.

Из приведенного в Приложении 4 описания попаданий в русские корабли, которые были зафиксированы участниками боя, следует, что в левый борт имелось только одно попадание у броненосца «Цесаревич», другие корабли в левом борту не имели повреждений. Это попадание было получено в самом начале боя до расхождения контркурсом и подтверждает, что боев левым бортом русская эскадра не вела.

К попаданиям, полученным по времени, близком к 12.30, относится попадание в броненосец «Цесаревич» в правый борт ниже ватерлинии и броневого пояса (с оговоркой, что оно могло быть получено и позже, чем 12.30, то есть, возможно, к 13.00). Характерно, что снаряд соскользнул по броне, такое может быть при остром угле встречи снаряда с броней, что возможно при углах, близких к диаметральной плоскости корабля, а это, в свою очередь, может быть при остром курсовом угле (как на параллельном курсе, так и на контркурсе).

С 12.15 до 12.30 броненосец «Севастополь» получил попадание снаряда в главный броневой пояс. Другое попадание около 12.30 получил броненосец «Пересвет», снаряд ударил в верхний броневой пояс, а броненосец «Полтава» получил попадание в небронированную часть правого борта в корму ниже ватерлинии.

Как видно из этих попаданий, русская эскадра обстреливалась с правого борта, при этом попадания получены в промежуток времени с 12.20 до 12.35.

Таким образом, можно заключить:

Примерно с 12.25(30) 1-й отряд японского флота правым поворотом «все вдруг» начат разворот на обратный курс (на WSW), при этом головным снова стал броненосец «Микаса». 1-й отряд японского флота склонялся с WSW курса на почти чистый W.

Русская эскадра движется курсом почти на О.

Противники расходятся контркурсами (правыми бортами), дистанция падает с 90 кб до 57–60 кб. Огонь ведется только орудиями ГК, при этом русская эскадра получила максимум 3–4 попадания («Цесаревич» — одно, возможно, не точно, «Пересвет», «Севастополь», «Полтава» — по одному).

Два попадания в спардечную палубу с правого борта получил и броненосец «Микаса» (с дистанции 60–70 кб).

К результативности огня в этот период хотелось бы добавить, что при быстрой перемене дистанции и курсового угла меткость артиллерийского огня вообще не очень большая.

Ход 1-го отряда японского флота — до 15–16 узлов.

Ход русской эскадры — до 12–13 узлов.

В связи с вышеизложенным ход событий представляется следующим: 12.25–12.35. Русская эскадра движется курсом О. 1-й боевой отряд японского флота движется курсом на ONO, склоняясь еще больше на N0. Курсы противников сходящиеся, при этом японские корабли движутся относительно быстрее русских, так как имеют преимущество эскадренного хода не менее чем 2–3 узла и выдвинулись вперед относительно русского курса.

Вице-адмирал X. Того, не желая слишком выдвигаться северо-восточнее и предоставлять возможность своему противнику двигаться на S, повернул на обратный курс SW, W, и броненосец «Микаса» занял положение головного в японской колонне. Эскадры легли контркурсами (навстречу) на дистанции, которая изменялась с 90 кб до 57–60 кб.

Противники вели редкий огонь из орудий ГК, при этом русские корабли стреляли в невыгодных условиях — против солнца, ветра, но добились двух попаданий и получили максимум 3–4 попадания.

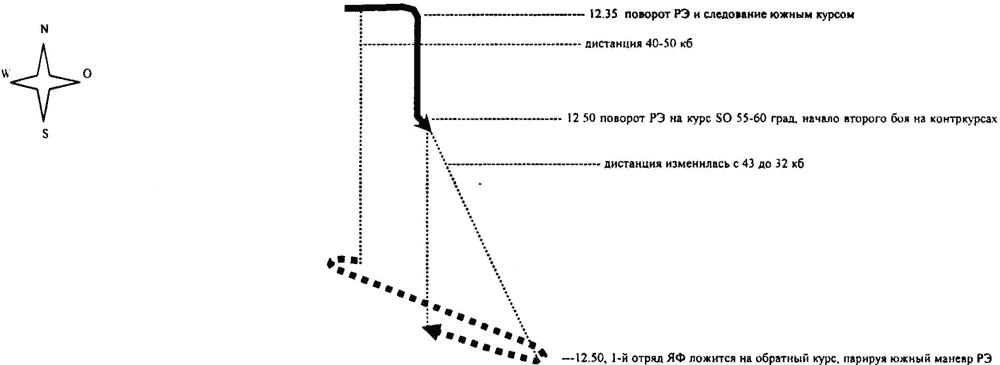

6.4. Время 12.35–12.50. Южный маневр русской эскадры

После первого расхождения контркурсом 1-й отряд японского флота прошел траверз русской эскадры и последовательно лег на параллельный курс на дистанции 40–50 кб (по данным В. И. Семенова). Командир броненосца «Севастополь» капитан I ранга Н. О. Эссен писал: «Пройдя наш траверз (контркурсом), неприятельская эскадра повернула «все корабли вдруг» на 16 румбов (то есть на 180 град) и легла одним с нами курсом. Это было около 12.30». Старший офицер броненосца «Полтава» капитан II ранга С. И. Лутонин писал об этом же японском повороте: «Пройдя с нами контр-галсом, Того повернул влево на 18 румбов и лег параллельным курсом, поместясь с правой у нас стороны ближе к берегу».

По данным В. И. Семенова впереди по курсу русской эскадры маневрировали японские истребители и миноносцы. Начальник штаба эскадры контр-адмирал Н. А. Матусевич, а также командир броненосца «Цесаревич» капитан I ранга Н. М. Иванов 2-й увидели прямо по курсу эскадры два буйка замыкателей мин. N. Ogasavara факта использования плавающих мин против русской эскадры не подтверждает, хотя его повествование достаточно наполнено фактами проявления инициативы японскими моряками в отношении попыток нанесения возможного ущерба русской эскадре.

Из русских очевидцев влияние плавающих мин на маневрирование эскадры прямо указывают только В. И. Семенов. М. Ф. Шульц также упоминает о видимых им минах, хоти и на полчаса позже, чем их видел В. И. Семенов. Так, капитан II ранга В. И. Семенов писал: «В 12 ч 30 мин «Цесаревич», последнее время все более и более склонявшийся к востоку, вдруг круто, на 4 R., повернул вправо. Оказывается, неприятельские миноносцы, сновавшие туда и сюда, далеко впереди, на курсе эскадры, возбудили его подозрение, и, как выяснилось, не напрасно. Не брезгая никаким, хотя бы самым малым, шансом, они набрасывали нам по дороге плавающие мины заграждений (без якоря). Поворот «Цесаревича» избавил эскадру от опасности непосредственного прохождения через эту плавучую минную банку, но мы все же прошли от нее близко, почти вплотную. С «Новика» (очевидно по приказанию адмирала), державшегося на месте и пропускавшего мимо себя всю колонну, беспрерывно семафорили: «Остерегайтесь плавающих мин!» — Две такие прошли у нас по левому борту, невдалеке». При этом командир крейсера II ранга «Новик» капитан II ранга М. Ф. Шульц в своем рапорте о бое писал — «В 1 ч дня… В это же время с «Новика» усмотрели плавающую японскую мину, о чем по семафору было передано на идущий сзади меня крейсер «Паллада». Как видно из этих выдержек — в эпизоде с минами большие разночтения, как в деталях события, так и по времени.

Контр-адмирал В. К. Витгефт мог предположить, что японские истребители и миноносцы набросали плавающие мины. До боя 28.07.1904 г. японский флот практиковал сброс плавающих мин на внешнем рейде Порт-Артура. Под руководством контр-адмирала В. К. Витгефта для эскадры была написана Инструкция для сигналопроизводства при обнаружении по курсу плавающих мин. Во всяком случае, можно предполагать, что контр-адмирал В. К. Витгефт не собирался рисковать и на основании предположения мог принять решение о смене курса.

Около 12.35 русская эскадра с курса О делает резкий поворот на четыре румба вправо (90 град) и начинает движение на юг. Этот маневр русской эскадры прямо описывают Н. 0. Эссен, В. И. Семенов и N. Ogasavara. Прочие русские очевидцы обошли данный маневр в своих описаниях, но он нашел отражение в схемах русской официальной истории войны, возможно, что, как и в предыдущих моментах, часть русских очевидцев перескакивали через события и переходила ко второму бою на контркурсах. Командир броненосца «Севастополь» капитан I ранга Н. О. Эссен писал: «Адмирал Витгефт, видимо желая пройти между неприятелем и берегом, а может и атаковать концевой корабль противника, взял курс на юг, но неприятель, заметив его маневр, сам повернул снова «все корабли вдруг» на 16 румбов и лег на контркурс, стараясь атаковать наши концевые корабли».

Хотелось бы отметить расхождение в последовательности описания маневров у русских очевидцев. Так Н. О. Эссен дает следующую последовательность:

1) около 12.30 поворот на юг для прохода между 1-м боевым отрядом японского флота и китайским берегом (то есть по отношению к русской эскадре 1-й отряд японского флота должен был остаться по левому борту);

2) ответный маневр 1-го боевого отряда японского флота, выразившийся в повороте на обратный курс сразу после русского южного маневра;

3) второй бой на контркурсе, когда в 13.10 последовало попадание в крейсер «Аскольд»;

4) русская эскадра отклонилась с южного курса на курс SO.

В. И. Семенов дает несколько другую последовательность событий:

1) около 12.30 поворот на юг при уклонении от района плавающих мин;

2) поворот на SO после обхода минной банки;

3) поворот 1-го отряда японского флота на обратный курс;

4) бой на контркурсе.

В смысловом плане последовательность маневров, описанных В. И. Семеновым, целиком основывается на привязке к району плавающих мин, достоверность сброса которых не установлена. Японская сторона не опровергает, но и не утверждает прямо о применении плавающих мин. Поэтому последовательность событий в изложении Н. О. Эссена представляется более обоснованной, так как она привязана к маневрированию эскадр и целью вице-адмирала X. Того было не навести на мины русскую эскадру, а не пустить ее к Корейскому проливу, что он делал, используя тактический прием «кроссинг».

В связи с вышеизложенным ход событий представляется следующим:

12.35. 1-й боевой отряд японского флота, пройдя траверз русской эскадры, делает поворот на противоположный курс «все вдруг» (не прекращая вести огонь) и на дистанции 40–50 кб следует курсом OSO.

Броненосец «Микаса» получил попадания двумя 12" снарядами в спардечную палубу (в шканечную часть), сильно повреждена грот-мачта, убиты 12 и ранены 5 человек.

12.45. Броненосец «Цесаревич» начал ворочать вправо, ложась курсом на S, остальные русские корабли поворачивали за флагманом последовательно.

Обе эскадры продолжали вести редкий огонь из орудий ГК.

12.50. 1-й боевой отряд японского флота ложится на обратный курс W, NW, стараясь парировать поворот на юг русской эскадры.

Броненосец «Цесаревич» получил попадание 12" снарядом в главный броневой пояс по правому борту. Снаряд соскользнул по броне, ушел в воду и взорвался вблизи обшивки небронированного борта ниже броневого пояса. В результате были смяты флоры и стрингеры (на 0,6 м), вырваны заклепки и разошлись швы обшивки. Водой заполнились два верхних и два нижних бортовых коридора между 23 и 37 шп. (153 т воды), наблюдалась небольшая фильтрация в правый носовой погреб 152-мм снарядов. Крен 3 град исправлен контрзатоплением.

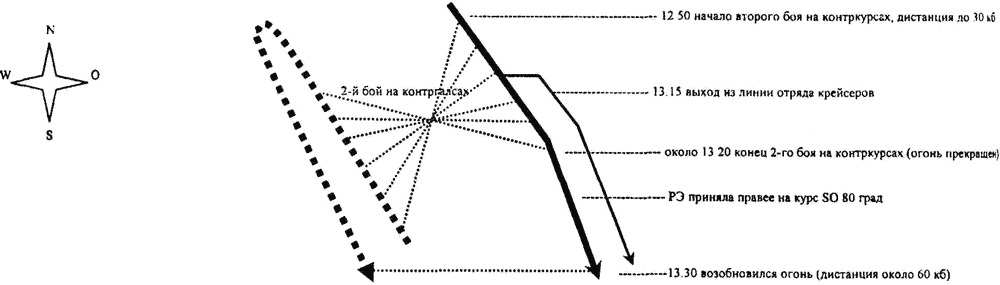

6.5. Время 12.50–13.30. Вторая контргалсовая стрельба

Дальнейшие события, начавшиеся примерно с 12.45 (12.50) достаточно подробно описаны у всех русских очевидцев:

Командир броненосца «Ретвизан» капитан I ранга Э. Н. Щенснович писал: «В течение первого боя (первого по времени — П.Е.В.) на противоположных курсах, когда неприятель шел со скоростью не менее 15 узлов, наша скорость была 13 узлов, в «Ретвизан» попало 12 снарядов.

Первый бой (второй час пополудни) окончился, когда неприятель, следуя тем же курсом на NW 60, удалился кабельтов на 100 от нашей эскадры».

Командир броненосца «Севастополь» капитан I ранга Н. О. Эссен писал: «В 1 ч 10 мин в «Аскольд» попал снаряд и произвел на нем пожар, после чего отряд крейсеров вышел из линии и лег параллельно нашей эскадре во второй линии относительно броненосцев, выйдя таким образом из-под неприятельских выстрелов… Видя, что маневр наш (южный — П.Е.В.) не приводит к желаемому результату, адмирал Витгефт лег на прежний курс, но тут мы сошлись с неприятельской эскадрой на расстояние меньше 50 кб и началась стрельба из 6-дюймовых пушек. Снаряды сыпались в огромном количестве, и оставаться на мостике не было возможности».

Старший офицер броненосца «Полтава» капитан II ранга С. И. Лутонин писал: «Вскоре начался второй период боя, расстояние было уже меньше, огонь с обеих сторон был самый оживленный. Враг обрушился на наш хвост, и во второй период наиболее пострадавшими были «Севастополь» и «Полтава».

Младший флагман 1-й эскадры Тихого океана, начальник отряда крейсеров контр-адмирал Н. К. Рейценштейн: «После начала боя японская эскадра и наша опять повернули на обратные курсы и пошли контр-галсами. Японская эскадра, разойдясь с нами, повернула и легла на один курс с нашей эскадрой. Первый бой кончился».

Командир крейсера II ранга «Новик» капитан II ранга М. Ф. Шульц писал: «В 12 ч 45 мин наша эскадра легла SO 80 град, а отряд крейсеров одновременно отошел влево, где образовал вторую линию кильватера, находясь около 5 кб от линии броненосцев. Миноносцы же отошли за линию крейсеров, находясь от них влево на расстоянии около 3 кб».

Старший офицер крейсера I ранга «Диана» капитан II ранга В. И. Семенов писал: «Обогнув минную банку, снова легли на старый курс. В 12 ч 50 мин главные силы неприятеля («Миказа», «Сикисима», «Фудзи», «Асахи», «Кассуга» и «Ниссин»), которые около 20 минут держали курс почти параллельно нашим, ведя редкую перестрелку на дальней дистанции (40–50 кабельтовых), повернули вдруг все на 16R и, сблизившись до 30 кабельтовых, разошлись на контргалсах. Это был горячий момент! Особенно, когда японская колонна круто повернула «под хвост» нашей и, недостижимая для пушек наших броненосцев, всею силою своего огня обрушилась продольно на три концевые крейсера… Вокруг концевых крейсеров море словно кипело. Мы конечно бешено отстреливались… На «Аскольде» только мелькнули флаги «Б» (большой ход) и «Л» (держать левее), а крейсеры тотчас же дали самый полный ход и веером рассыпались влево, сразу уйдя со своей невыгодной позиции под расстрелом и получив возможность действовать почти всем бортом».

При сближении эскадр противников до 30–40 кб обе стороны ввели в действие среднюю артиллерию, поэтому количество попаданий с обеих сторон значительно увеличилось, как видно из приведенных описаний, броненосец «Цесаревич» получил два точно зафиксированных по времени попадания и еще около пяти, которые были получены всего за период с 12.15 до 15.00 (нет точных сведений, какие попадания получил броненосец за период с 13.30 до 15.00).

Броненосец «Ретвизан» получил десять попаданий за период с 12.15 до 13.30, еще два попадания получены в период времени с 13.30 до 15.00 (всего 12 за первую фазу боя).

Броненосцы «Победа», «Севастополь» за период с 12.15 до 13.30 получили только по одному попаданию каждый, а броненосец «Пересвет» — два. При этом «Пересвет» и «Севастополь» получили по одному попаданию в первом бою на контргалсах. Броненосец «Полтава» во втором бою на контргалсах не получил попаданий, но, будучи концевым кораблем, подвергся обстрелу в 13.30–14.00.

Русская эскадра после выполнения южного маневра вновь легла на курс SO 55–60 град, затем после окончания второго боя на контргалсах склонилась на курс SO 80 град. Русская эскадра продолжила свой путь к Корейскому проливу. На русском флагмане был поднят сигнал «Больше ход», и броненосец «Цесаревич» увеличил ход до 14 узлов, при этом броненосцы «Севастополь» и «Полтава» сразу стали отставать.

Около 13.15–13.20. Русская эскадра изменила курс восточнее (SO 60 град). Отряд крейсеров двигался параллельно и левее броненосцев на дистанции 10 кб, 1-й отряд миноносцев шел параллельно и левее отряда крейсеров на дистанции 3 кб.

1-й боевой отряд японского флота, двигаясь курсом NW, удалилась на дистанцию более 100 кб, затем развернулся на 16 румбов (180 град) и лег курсом параллельным и чуть сходящимся с курсом русской эскадры (курс SO 70 град).

Через 15–20 мин японская эскадра, пользуясь своим преимуществом в ходе, стала нагонять русскую и постепенно сближаться (дистанция уменьшилась до 60 кб). Обе эскадры продолжали вести редкий огонь из орудий ГК.

В связи с вышеизложенным ход событий представляется следующим:

12.50. Контр-адмирал В. К. Витгефт видя что 1-й боевой отряд японского флота парирует движение русской эскадры южным курсом, делает левый поворот на курс SO 55–60 град и приводит противника к необходимости вести бой на контркурсе при расхождении правыми бортами. Дистанция между противниками падает с 50 кб до 30 кб, и обе стороны вводят в действие орудия СК.

13.10. 1-й боевой отряд японского флота и русская эскадра двигались контркурсами (японский курс — NW). Противники обмениваются интенсивным огнем и получают ряд попаданий.

Броненосец «Цесаревич» получил два точно зафиксированных по времени попадания и еще около пяти, которые были получены всего за период с 12.15 до 15.00 (нет точных сведений, какие попадания получил броненосец за период с 13.30 до 15.00).

Броненосец «Ретвизан» получил десять попаданий за период с 12.15 до 13.30, и одно попадание получил броненосец «Победа».

В 13.09 12" японский фугасный снаряд с дистанции 50 кб попал в основание носовой трубы крейсера I ранга «Аскольд». В 13.12 фугасный снаряд неустановленного калибра ударил в кормовую часть крейсера, разорвался, уничтожил каюту старшего штурмана, небольшой пожар быстро потушен (на крейсере было убрано все дерево).

На крейсере I ранга «Паллада» японский фугасный снаряд попал в гребной катер правого борта. Крейсер I ранга «Диана» не получил прямых попаданий (только мелкие осколочные повреждения в борту, шлюпках, трубах).

Броненосный крейсер «Ниссин» получил попадания двух русских снарядов калибра 10–12". Убиты три и ранены 13 человек.

Дистанция между кораблями 1-го боевого отряда японского флота и русскими концевыми крейсерами сократилась до 30 кб.

13.15. На флагманском крейсере I ранга «Аскольд» подняли сигналы «Большой ход» и «Держать левее». Крейсеры увеличивали ход, поворачивая влево «все вдруг», двигаясь параллельно и левее броненосцев на дистанции 10 кб.

13.15–13.30. 1-й боевой отряд японского флота следовал северо-западным курсом, большим ходом и отдалился на дистанцию около 100 кб. Интенсивность стрельбы значительно снизилась и по мере удаления прекратилась.

На отряде крейсеров русской эскадры пробили «Дробь» («прекратить огонь») и команде разрешили пить послеполуденный чай, не отходя от орудий. 1-й отряд миноносцев находился в 3 кб левее отряда крейсеров.

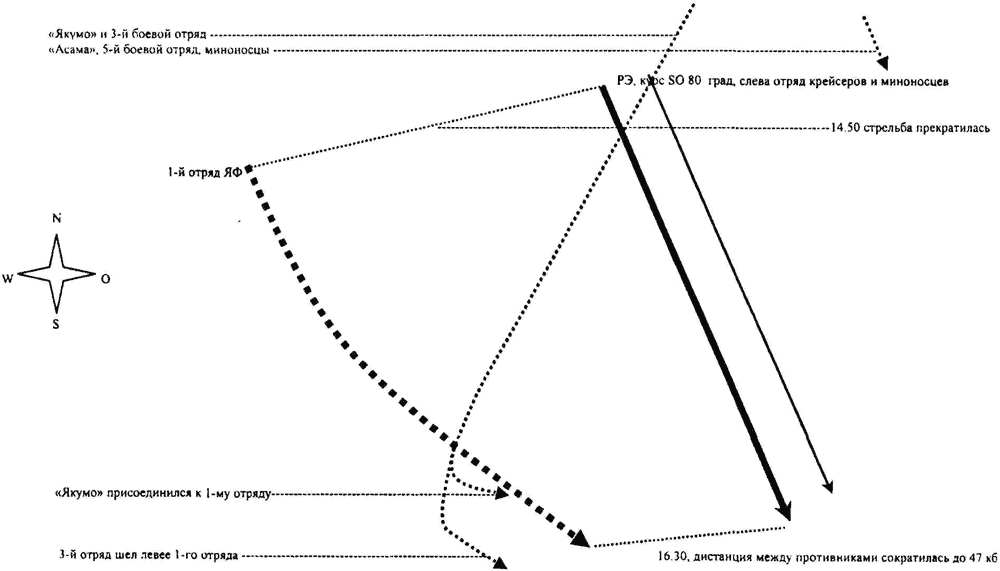

Русская эскадра, принимая влево, легла курсом SO 80 град и увеличила эскадренный ход до 14 узлов. Концевые броненосцы «Севастополь» и «Полтава» стали отставать от основных сил эскадры, и ход пришлось уменьшить до 13 узлов.

1-й боевой отряд японского флота развернулся на 16 румбов (180 град) и лег курсом параллельным и чуть сходящимся с курсом русской эскадры (курс SO 70 град).

13.30–14.00. 1-й боевой отряд японского флота, двигавшийся позади русской эскадры, сблизился на дистанцию до 60 кб и возобновил огонь. Старший артиллерийский офицер броненосца «Пересвет» лейтенант В. Н. Черкасов писал: «Начали пристреливаться из кормовой 10-дм башни и из среднего каземата…». 1-й боевой отряд японского флота вел огонь преимущественно по ближайшей цели — концевому броненосцу «Полтава», который в течение 30 мин получил около шести попаданий 12" снарядами (из них два парных): 1. Около 13.40 осколок от снаряда попал в подшипник машины левого борта. Броненосец уменьшил ход и стал отставать от впереди идущего мателота — броненосца «Севастополь». Максимальный интервал отставания к вечеру 28.07.1904 г. — около 20 кб.

2 В 13.50 два 12" фугасных снаряда попали в небронированный правый борт выше верхнего броневого пояса под правую носовую 152-мм башню. Снаряды разорвались, заклинив осколками башню в положении «по траверзу», так как оказалась разорвана и смята переходная площадка (балкон) вокруг башни и повреждено ограждение мамеринца.

3. В 13.52 два 12" фугасных снаряда ударили в верхнюю палубу между спардечной палубой и развернутой по траверзу носовой 12" башней. Нанесены сильные повреждения палубе, удушливые газы попали в подбашенное отделение. Погибли 6 человек, ранены — 15.

4. В 13.55 12" фугасный снаряд попал в кормовое нижнее офицерское отделение.

5. 12" фугасный снаряд попал в кормовое нижнее офицерское отделение (рядом уже было попадание). Пробоина от двух попаданий в небронированном борту размером 6,3x2 м над ватерлинией. Из-за интенсивного заливания водой броненосец получил дифферент на корму.

6. около 14.00 снаряд ударил в носовой мостик. Ранен старший артиллерийский офицер — лейтенант Рыков.

В промежуток времени с 13.30 до 14.00 броненосец «Полтава» получил более половины всех попаданий, полученных в этом бою, при этом надо отметить, что броненосец не получил повреждений, способных заставить корабль покинуть строй, его наступательная мощь понесла урон, но орудия ГК вели огонь в полном объеме.

6.7. Время 14.00–15.30. Окончание первой фазы боя

14.00–14.50. 1-й боевой отряд японского флота постепенно догонял русскую эскадру и вышел примерно на траверз русской эскадры (дистанция 51 кб). В течение примерно часа велась редкая стрельба из орудий ГК, и произошли небольшие изменения в погоде — засвежело, поднялся ветер, усилилось волнение. За это время, по сведениям командира броненосца «Ретвизан» капитана I ранга Э. Н. Щенсновича, его корабль получил два попадания. Точно зафиксированных по времени попаданий в другие русские броненосцы нет.

В 14.05 броненосец «Асахи» получил попадание крупнокалиберным снарядом, который пробил борт ниже ватерлинии в корме и произвел сильные повреждения в прилегающих отсеках.

В 14.15 броненосец «Микаса» получил попадание 12" снарядом в шканцы по левому борту. Затем в 14.35 получил два попадания — в левый борт ниже верхней палубы в средней части (в казематированную батарею) и в заднюю дымовую трубу.

14.50–15.00. С обеих сторон огонь прекратился. 1-й боевой отряд японского флота отдалился и находился позади правого траверза русской эскадры (дистанция увеличивалась с 60 до 80 кб). На горизонте были видны только трубы, мачты и надстройки японских кораблей.

В какой мере прекращение активного боя с японской стороны связано с понесенными на кораблях повреждениями, неизвестно, но возможно, что до выяснения характера повреждений и временного устранения их последствий вице-адмирал X. Того решил не рисковать и на время вышел из боя.

Около 15.00. Русская эскадра лежала курсом SO 80 град, ход около 13 узлов. С броненосца «Цесаревич» запросили данные о повреждениях на кораблях эскадры. Продвигаясь вперед отряд крейсеров занял место слева от колонны броненосцев на дистанции 15–20 кб (крейсер I ранга «Аскольд» на левом траверзе броненосца «Цесаревич»).

Крейсер I ранга «Аскольд» с колонной крейсеров сблизился с флагманским броненосцем для переговоров ручным семафором. С флагманского броненосца «Цесаревич» семафором передали на крейсер I ранга «Аскольд» распоряжения: «Крейсерам ночью прожекторами не светить. Миноносцам держаться у своих судов», а через небольшой промежуток времени еще: «Миноносцам ночью держаться у броненосцев».

Около 15.00. Японский броненосный крейсер «Якумо» и 3-й боевой отряд начал переходить с левого на правый борт по корме от русской эскадры, сблизившись с ее концевыми броненосцами. «Полтава» и «Севастополь» открыли огонь по броненосному крейсеру «Якумо» орудиями левого борта. Броненосный крейсер «Якумо» получил попадание 12" снарядом, в результате которого получены сильные повреждения, убиты 12, ранены 10 человек.

15.15. Поломка машины на крейсере «Сума». Повреждение было исправлено к 17.15, но крейсер не мог держать ход более 11 узлов.

15.30–16.15. Русская эскадра шла максимальным эскадренным ходом около 13 узлов, но 1-й боевой отряд японского флота стал медленно сближаться.

Контр-адмирал В. К. Витгефт вызвал начальника 1-го отряда миноносцев капитана II ранга Е. П. Елисеева. На «Выносливом» подняли сигнал «Не следовать движению», миноносец увеличил ход, прошел под носом крейсера 1 ранга «Аскольд» и подошел к броненосцу «Цесаревич» на расстояние голосовой связи. Капитан II ранга Е. П. Елисеев ответил утвердительно на вопрос адмирала, может ли отряд миноносцев ночью атаковать японскую эскадру. Через 45 мин Е. П. Елисеев получил указание 1-му отряду миноносцев ночью держаться около броненосцев, но так и не получил место рандеву на следующий день.

В 16.45 миноносец «Выносливый» вернулся на свое место впереди и левее крейсера «Аскольд».

В 16.05 на крейсер I ранга «Аскольд» с флагманам запросили: «Покажите ваше место в 4 часа дня» и передали семафором распоряжение: «В случае боя начальнику отряда крейсеров действовать по усмотрению».

С флагманского броненосца «Цесаревич» семафором передали по линии русских судов распоряжения — «Ночью прожекторами не светить, стараться держать темноту», «Когда будете стрелять, стреляйте по головному» и «С заходом солнца следить за адмиралом».

16.15. Японская эскадра сблизилась на расстояние 51 кб до концевого корабля русской эскадры — броненосца «Полтава». В свою очередь «Полтава» отстала от предыдущего мателота (броненосца «Севастополь») на 1 милю (10 кб).

Броненосный крейсер «Якумо» и крейсеры 3-го боевого отряда пересекли курс русской эскадры за ее кормой. Броненосный крейсер «Якумо» присоединился к 1-му боевому отряду японского флота, а крейсеры 3-го боевого отряда ушли за линию 1-го боевого отряда.

Левее и позади курса русской эскадры на большой дистанции шел броненосный крейсер «Асама» (пришел к месту сражения из порта Дальний) с 5-м боевым отрядом и миноносцами.

16.20. 1-й боевой отряд японского флота сократил дистанцию до броненосца «Полтава» до 47 кб и продолжал идти на сближение с русской эскадрой.

По сигналу с броненосца «Цесаревич» командам на русских кораблях разрешили дать ужин и раздать вино.

Комментарии и выводы к первой фазе боя 28.07.1904 г.

1. Организованная вице-адмиралом X. Того разведка сработала, и легкие силы флота, расставленные вокруг Порт-Артура, вовремя донесли о выходе русской эскадры.

2. Предполагая с большой вероятностью курс русской эскадры (учитывая особенности ТВД). имея донесения следующих за русским кораблями крейсеров и используя хорошие погодные условия (дым от кораблей в ясную погоду виден далеко), вице-адмирал X. Того сразу вышел на визуальный контакт с русской эскадрой.

3. 1-й боевой отряд занял положение впереди и южнее по курсу русской эскадры (заодно было занято и насолнечное положение), но вице-адмирал X. Того не мог предполагать дальнейшие действия русской эскадры — примет контр-адмирал В. К. Витгефт решение вернуться в Порт-Артур или пойдет на прорыв.

4. 1-й боевой отряд японского флота перестроился в строй фронта, и целью этого маневра было определить, как поведет себя русский командующий. Вице-адмирал X. Того убедился, что русская эскадра продолжает следовать курсом на Корейский пролив. 1-й боевой отряд японского флота начал перестроение для того, чтобы начать бой, и управлять началом боя вице-адмирал X. Того доверил своему младшему флагману — вице-адмиралу С. Катаока.

5. Контр-адмирал В. К. Витгефт, в свою очередь, собирался идти на прорыв и выжидал первых действий противника. Хорошая видимость позволяла наблюдать за маневрами и понять общий замысел японского командующего. Маневры 1-го боевого отряда японского флота происходили на большой дистанции, и непосредственной угрозы неожиданного начала боя не было, хотя риск тоже был — после временного выхода из строя «Цесаревича» и «Победы» русские корабли несколько скучились, двигались переменными курсами и не имели максимального эскадренного хода. Если бы вице-адмирал X. Того мог быстро сблизиться, то поставил бы русскую эскадру в сложное положение.

6. Какую же цель себе поставил вице-адмирал X. Того и как он собирался это исполнять? Давайте посмотрим:

— Первые выстрелы были произведены с дальней дистанции около 90 кб, когда японские корабли виделись примерно на румбе 0 по отношению к головным русским броненосцам. Японский командующий использовал тактический прием, называемый «поставить палочку над Т», или «кроссинг». Суть приема — занять позицию перед головными кораблями противника, имея возможность ввести в бой все бортовые орудия. Противник в это время мог вести огонь только носовыми орудиями головных кораблей.

— Вице-адмирал X. Того этим маневром демонстрирует желание преградить русской эскадре путь к Корейскому проливу, и японский командующий добивается кратковременного успеха — русские корабли изменили курс к О (в сторону корейского берега), хотя результативность огня с обеих сторон была практически нулевой из-за большой дистанции.

— Исполнение маневра «кроссинг» оказалось слишком скоротечным, так как противники движутся большим ходом и маневрируют. Отворотом на О русская эскадра выходит из невыгодного положения и имеет возможность вести огонь на борт. Обе стороны вели редкий огонь из орудий ГК. Вице-адмирал X. Того, оценив, что японские корабли значительно выдвинулись вперед относительно русской эскадры в северо-восточном направлении и противник вскоре получит возможность повернуть на SO по корме японских кораблей, принял решение изменить курс на противоположный и занять положение, которое было в начале боя — впереди русского курса на пути к Корейскому проливу, при этом броненосец «Микаса» снова становился головным.

Поворотом к W вице-адмирал X. Того сохранял положение, при котором контролировал SO направление при любом изменении направления движения русской эскадры, но для этого пришлось разойтись с русской эскадрой контркурсом;

— Первый бой на контркурсах произошел на дистанции, на которой русская эскадра умела стрелять только теоретически (техника стрелять позволяет, но не позволяют приборы управления огнем, а люди не обучены пользоваться возможностью техники). Кроме того, зарядка орудий ГК сильно затруднялась из-за выхода пороховых газов в башню при открытии затворов (пироксилиновый порох по сравнению с нитроглицериновым давал большую «порцию» ядовитого для человека угарного газа). Более одной перезарядки прислуга орудия не могла выдержать, поэтому в башни назначалась смена из комендоров мелкой артиллерии. Смена орудийной прислуги происходила после каждого залпа. Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:

а) вице-адмирал X. Того не преследовал цель затеять сражение с решительным результатом (уничтожением сил русской эскадры), его цель — заставить русскую эскадру возвратиться в Порт-Артур под огонь осадных орудий;

б) для исполнения цели вице-адмирал X. Того должен был решить задачу — преградить единственно возможное S, SO направление движения русской эскадры к Корейскому проливу. Для исполнения своей задачи вице-адмирал X. Того использовал тактический прием — «поставить палочку над Т», или «кроссинг»

7. Противники двигались контркурсами, дистанция падала с 90 кб до 60 кб, и как только 1-й боевой отряд японского флота прошел траверз русской эскадры, японские корабли сразу стали ложиться на параллельный курс. Противники продолжали вести редкий, практически безрезультатный огонь из орудий ГК. Некоторые очевидцы и признавать это за бой не хотели, считая это перестрелкой. Имея преимущество в ходе, японские корабли вновь выдвигались вперед.

8. Контр-адмирал В. К. Витгефт после расхождения контркурсом и наблюдая выдвижение японских кораблей, принял решение о маневре на S. Это выводило русскую эскадру на курс к Корейскому проливу и отвечало требованиям о следовании во Владивосток, по возможности избегая боя.

9. Японский командующий немедленно реагирует и разворачивает свои корабли на обратный курс, стремясь к исполнению маневра «поставить палочку над Т». Дистанция 40–50 кб начинает падать, и контр-адмирал В. К. Витгефт, видя движение противника к головным кораблям эскадры, уклоняется левым поворотом к SO. Противники еще раз расходятся контркурсами, только на этот раз сближаются на дистанцию до 30 кб и вводят в действие орудия СК. Интенсивность и результативность огня сразу повышается, противники обмениваются ударами, при этом попадания в русские корабли пришлись в основном в головные броненосцы «Цесаревич», «Ретвизан» и концевой отряд крейсеров. В 1-м боевом отряде японского флота попадания пришлись в основном в головной броненосец «Микаса» и концевой броненосный крейсер «Ниссин». Второй «кроссинг» у вице-адмирал X. Того не удался, 1-й боевой отряд японского флота был вынужден вторично разойтись контркурсом и остаться за кормой русской эскадры (огонь временно прекращается).

10. Несмотря на неудачу вице-адмирал X. Того проявляет настойчивость, и 1-й боевой отряд японского флота сразу идет вдогонку русской эскадре и, сблизившись на дистанцию 60 кб, открывает огонь из орудий ГК. Основной целью японских кораблей стал русский концевой броненосец «Полтава», немного отставший от основных сил после попытки увеличения эскадренного хода до 14 узлов. Всего за полчаса стрельбы противник добился шести попаданий в броненосец «Полтава», который стал единственный русским броненосцем, где отмечено два парных попадания 12" снарядов. Так как эти попадания получены в короткий промежуток времени, можно предполагать, что в этот период огонь по «Полтаве» велся всеми четырьмя японскими броненосцами, и это характеризует отличное состояние материальной части артиллерии противника (маленький разброс 12" снарядов). Затем 1-й боевой отряд японского флота оставляет обстрел «Полтавы», и еще 50 мин идет перестрелка из орудий ГК с дальней дистанции, в течение которой броненосец «Ретвизан» получил два попадания. К 14.50 огонь прекратился, так как 1-й боевой отряд японского флота удалился на большую дистанцию.

11. Фактически в выигрыше после 15.00 оказалась русская эскадра. Контр-адмирал В. К. Витгефт действовал осторожно и расчетливо. Не торопился с маневрами и воспользовался промахом вице-адмирала X. Того со вторым «кроссингом». Исход начала боя вполне устраивал контр-адмирала В. К. Витгефта. Что же дальше? Чувствуется, что контр-адмирал В. К. Витгефт допускал, что повторного боя может и не быть.

Около 15.00 контр-адмирал В. К. Витгефт флажным сигналом запросил данные с кораблей и получил информацию о том, что на эскадре существенных повреждений не получено. Однако из-за отставания броненосца «Полтава» и повреждений броненосца «Ретвизан» эскадренный ход был не более 13 узлов. Русская эскадра следовала курсом в Корейский пролив, а 1-й боевой отряд японского флота находился правее и позади траверза русской эскадры.

Около 16.00 контр-адмирал В. К. Витгефт приближает отряд крейсеров к броненосцам для переговоров ручным семафором и отдает распоряжение начальнику отряда действовать по своему усмотрению, с оговоркой — в случае боя. Контр-адмирал В. К. Витгефт также подзывает и флагмана 1-го отряда миноносцев (брейд-вымпел на «Выносливом») и выясняет, может ли с заходом солнца отряд миноносцев атаковать противника. Однако странно то, что предложение атаковать было дано в форме пожелания. Перед возобновлением боя контр-адмирал В. К. Витгефт отдает последние распоряжения, которые больше касаются предстоящей ночи.

Уверенность контр-адмирала В. К. Витгефта относительно благополучного исхода дневного боя выразилась и в том, что он отверг предложения, возникшие у штаба относительно дальнейших действий эскадры. Так старший флаг-офицер, лейтенант М. А. Кедров предлагал вести бой на отходе в строю фронта, а контр-адмирал Н. А. Матусевич говорил о сближении в строю пеленга на короткую дистанцию, на которой японские корабли плохо стреляют и не рискуют сближаться (мнение начальника штаба). Однако контр-адмирал В. К. Витгефт все отвергает, отдавая эскадре одно распоряжение: «Стрелять по головному», считая, что вывод из строя флагмана гарантировал бы заминку в преследовании. Далее следовали сумерки, и бой стал бы невозможен.

Какие же перспективы имел вице-адмирал X. Того? Примененный им тактический прием, называемый «поставить палочку над Т», или «кроссинг», оказался неэффективным, неожиданной оказалась и настойчивость русского командующего в осуществлении прорыва. Расход снарядов ГК видимо оказался достаточно большим (контр-адмирал Н. К. Рейценштейн писал о противнике: «Маневрирует прекрасно, с больших расстояний стреляет хорошо, снарядов не жалеет, выкидывает их массами». Если не продолжить бой сейчас, то завтра русская эскадра, возможно, будет недосягаема, а эскадра вице-адмирала X. Камимуры русские броненосцы не остановит.

Решение о присоединении броненосного крейсера «Якумо» к главным силам косвенно подтверждает то, что полуторачасовая пауза не была связана с колебаниями вице-адмирала X. Того, и говорит о его твердом намерении продолжить бой. Только на этот раз необходимо было оставить «кроссинг» и перейти к ближнему, жесткому бою на параллельных курсах, то есть начать бой с решительными целями — нанесение тяжелых повреждений или разгром.

Особенности артиллерийской стрельбы сторон в первой фазе боя

Результативность огня оказалась невысокой с обеих сторон из-за большой дистанции, большой скорости расхождения на контркурсах, кратковременности схваток (около 10 мин в первом бою на контркурсах и в совокупности до 30 мин во втором бою на контркурсах).

Японские корабли стреляли метко. На дистанции в 60–70 кб отдельные части корабля-цели в оптические прицелы видны не очень хорошо, но все же значительно лучше, чем в простой прицел. Свое мнение о японской стрельбе оставил флагманский артиллерийский офицер эскадры лейтенант К. Ф. Кетлинский — когда дистанция между противниками, сближающимися контркурсами, была более 70 кб, то японские 12" снаряды «…не отклонялись в дальности более трех-четырех кабельтовых, что уже само по себе означает великолепную стрельбу на таком расстоянии».

Всего за первую фазу боя русские корабли получили около 35 попаданий всех калибров (из них 20 калибра 10–12"), наибольшее количество их пришлось на броненосцы «Цесаревич», «Ретвизан», «Полтава». Старший офицер броненосца «Полтава» капитан II ранга С. И. Лутонин писал: «Обойдя броненосец, я увидел, что хотя попаданий было порядочно, но серьезных повреждений нет и драться мы можем. Больше всего пострадали верхи. Шлюпки, стоящие на спардеке, сильно избиты, задняя труба разворочена вверху, кормовые стрелы для подъема баркасов исковерканы, найтовы перебиты, и стрелы гуляют с борта на борт. Тотчас боцман укрепляет их стальным тросом. Мачты, особенно передняя боевая, избиты осколками, верхний мостик, вентиляторные трубы порядочно изрешечены, несколько 47-мм пушек подбито, но главная артиллерия цела, все приводы в исправности, только левая машина начинает сдавать, осколок попал в головной подшипник, он разогрелся, приходится уменьшать ход левой машины — мы мало-помалу начинаем отставать от эскадры».

Японские корабли в свою очередь получили до восьми-девяти русских попаданий, из них пять-шесть достались броненосцу «Микаса» (два из них в правый борт). Причины меньшого количества попаданий с русской стороны:

1. Русская инструкция для управления огнем в начале боя оказалась невыполнима. Пристрелка велась орудиями ГК на дистанцию, почти в два раза превышающую предполагаемую инструкцией, а опыта стрельбы на такие дистанции не было.

2. Организация эскадренного огня оказалась нарушена, русские броненосцы открыли огонь каждый самостоятельно, не дождавшись результатов пристрелки флагмана, тем более что стрельба велась в невыгодных условиях — против солнца.

3. Русские артиллеристы имели только расчетные таблицы стрельбы для дистанций 60–70 кб и не имели поправок упреждения на ход неприятеля, что еще больше снизило эффективность огня.

4. Существенным образом сказалось отсутствие оптических прицелов на русских кораблях. На дистанции 60–70 кб корабль-цель имеет слишком маленький размер, и возможностей глаз русских комендоров, не избалованных практикой стрельбы, недостаточно.

Командир броненосца «Ретвизан» капитан I ранга Э. Н. Щенснович писал: «Я управляя кораблем, в боевой рубке, наблюдал за падением снарядов и знаю, что Ретвизан стрелял поразительно не метко… Особенно не метко стреляли наши башни. Каждый выстрел башенного орудия отличался всплеском значительно большей величины, чем всплески 6-дюймовых орудий, и я ясно видел, что снаряды наших 12-дюймовых орудий ложились (попарно) за кормой противника. Может быть и были попадания в неприятеля, но я не видел, чтобы какой-либо снаряд попал в неприятеля. Разрывные заряды наших снарядов были очень малы и не давали никакого окрашивания газами, образующимися от разрыва, а потому весьма возможно, что те выстрелы, падения снарядов которых я не видел, попали в неприятеля. Утверждать этого, конечно нельзя, так как и перелеты тоже видны не были».

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ