Глава 10

Первый раз он очнулся, ещё весь скованный наркозом. Ни одна мысль не шевелилась, и перед глазами была лишь мутная серая дыра. Он глядел в эту дыру, не чувствуя ни боли, ни жажды, которые уже мучили его тело. Только дыра перед глазами, словно лежишь на дне колодца и вода невидимо давит на грудь.

Второй раз он пришёл в себя, как ему показалось, на следующий день, а на самом деле часа через полтора. Боли он всё ещё не чувствовал, только какое-то беспокойство. Мысленно он представил себе, что мог бы пошевелить рукой или ногой, улыбнуться или нахмуриться. Но не посмел этого сделать, а лежал совершенно неподвижно, как мумия.

Глаза его видели теперь на редкость ясно. Казалось, яснее прежнего… За окном, за двойными стёклами рам, тяжело пролетела первая муха. Бывший Булка совершенно ясно понял, что это именно первая весенняя муха. Почти в то же мгновение, словно следом за ней, охотничьим хищным полётом промчалась птица.

И потом снова он забылся. И очнувшись в третий раз, почувствовал себя самым обычным больным человеком. Боль гуляла по его телу, как по собственному дому. А правый бок всё время горел в огне, и нельзя было ни отодвинуться от этого огня, ни переменить положение. Под правой рукой стучало сердце величиною с футбольный мяч.

Он наконец понял, что лежит не в своей палате… Ему говорили, да он забыл: всех оперированных переводят в послеоперационные палаты. А особо тяжёлых — в боксы. И первой радостью его было, что он оказался всё-таки в палате, а не в боксе.

Впрочем, и здесь присутствовала угрюмая, замкнутая обстановка лежачих больных. Они не знакомились да и почти не видели друг друга, а только слышали стоны и жалобы.

На второй день появилась Маринка — в неурочный утренний час, с испуганными прекрасными глазами.

Он испытал одновременно и радость, и тяжесть. Смотрел, как она выставляла на стол какие-то банки.

— Попьёшь?.. Я тебе гранатов нажала.

Он ответил шёпотом:

— Да.

Руки у неё были, как всегда, аккуратные, пахли свежим маникюром. Только на кончиках пальцев, у самых ногтей, несмываемо чернел въевшийся гранатовый сок. Бывший Булка хотел приподнять голову, чтобы поцеловать эти пальцы, — боль длинной плёткой стеганула его по боку и куда-то вглубь, под мышку.

Он сумел не застонать. Но, видно, лицо его сделалось таким, что Маринка тотчас сказала:

— Что?.. Больно?

Он хотел улыбнуться и не смог.

— Пей сок… — она его всё ещё никак не называла. Обычным «Николай» как-то язык не поворачивался. А звать его «Коля» или «Коленька» она не умела.

Пробыла она недолго; уходя, ткнулась губами и носом в его небритую щёку, но Бывший Булка уже не решился двигаться, лишь улыбнулся и посмотрел на неё как только сумел нежно… А после её ухода долго лежал с закрытыми глазами, отдыхал.

В животе бедокурил гранатовый сок. Как потом узнал Бывший Булка, гранаты сразу после операции нельзя.

Приходил Павел, его хирург. Смотрел температурный лист, кивал, подмигивал. Глаза его при этом оставались внимательными, как у шахматиста. Хирургическая сестра под его надзором меняла на ране тампоны.

На пятый день, когда он впервые сел на кровати, вдруг вошёл Павел, словно только и ждал этой секунды. Вид такой, будто пять минут назад выиграл первенство мира.

— Сидишь? — сказал он. — Молодец. А пора ходить!

Бывший Булка сделал гримасу: мол, где уж нам…

— Нет, милый, так у нас дело не пойдёт! Был поединок — это законно, ты ранен, соболезную… Но дуэль-то выиграна! Ткани у тебя чистые, мне сейчас анализ показывали! Так что распиваем с тобой поллитру!

Бывший Булка растерялся и задним числом испугался: ну конечно, ведь могли же быть метастазы… И от растерянности этой он ляпнул невпопад:

— Я вообще-то… не пью…

Павел засмеялся счастливым смехом:

— Ужас, до чего же ты правильный! Я, между прочим, тоже не пью!

Он внимательно осмотрел рану. На минуту глаза его вновь стали серьёзными:

— Сильно болит? — Но в голосе чувствовался подвох.

— Да нет, — ответил Бывший Булка не очень уверенно.

— И не может болеть! Потому что как операция сделана! Филигрань! — Он снова полюбовался Булкиной раной, словно перед ним была картина какого-нибудь Шишкина. — А то некоторые любят, — продолжал он задумчиво, — любят так называемое «с запасом». Полчеловека отрежут — это у них с запасом!.. А ты у нас мужчина молодой. Это всё тебе самому пригодится.

В палату вошла сестра. Вопросительно посмотрела на Павла: видно, он её вызывал.

— Забирай, Софья, кавалера — и на прогулку. До зимнего сада. Отдохните. И обратно… Ну, ты сама все знаешь…

«До зимнего, — подумал Бывший Булка, — зачем же отдыхать?» Но когда добрёл до дверей палаты, то понял, как огромен предстоящий ему маршрут!

— Лида!.. Лидка, бессовестная! Опять пропадаешь, да? Опаздываешь… — Она говорила таким несвойственным ей голосом, не то шутливым, не то суетливым.

Лида боялась посмотреть ей в глаза.

Они встретились у памятника Пушкину — такое популярнейшее в Москве место… А им-то с Надей оно просто удобно — как раз на полдороге между их домами.

— Куда пойдём, Лид?.. Пойдём на Красную площадь. Я там не была, наверно, лет сто.

Надя позвонила ей: давай повидаемся. А Лиде — ну так не с руки, прямо до ужаса: контрольная по-французскому, и батянька может позвонить, и Севка может позвонить. Но когда два раза отказываешься, в третий — невозможно! А Надя, наверно, почувствовала её голос такой сомневающийся. Конечно, почувствовала! И вот теперь между ними была эта неловкость.

— Лид, ты можешь ненадолго, да?.. Ну, можешь часа на полтора? — Народ на улице Горького, как всегда, валом валил. Надя взяла её под руку. — У твоего папы как дела? Ты, Лид, если можно, передавай ему от меня привет.

«Милая моя Надя! Как просто дружить: Севка, ты, я. А получается — невозможно! Ты сама же видишь… И эти недомолвки раз за разом — про Севку, про Севку. Как будто его на свете не существует. А он-то существует! Только ты не думай, что я тебя предаю под благовидным предлогом. Я тебя, Надь, в том-то и дело, что очень люблю!..» Она оглянулась на свою мысленную речь. «Видишь, как я говорить научилась: стройно, логично. Ты так говоришь, и я так говорю. Надя!» Они уже дошли до Советской площади, до Моссовета. Впереди хорошо было видно огромное низкое блюдо — Манежная площадь, и сразу за ней тот холм, крутой и весь одетый в камень, на котором стоит Кремль. «Надя! Я с тобой буду дружить сколько смогу, и потом, Надь, я тебя никогда не забуду!»

Она повернулась к подруге. Надя, оказывается, уже давно смотрела на неё:

— Лидка, ты меня не слушаешь… Ты меня совсем разлюбила, Лид?

Он выздоравливал, да. Он набирался сил, и притом быстро. Болезнь делает человека беспомощным, похожим на маленького ребёнка. Теперь Бывший Булка как бы снова взрослел.

Он не любил переедать. Сейчас у него был волчий аппетит. Причём не только к обедам-завтракам-ужинам — к солнцу, воздуху, к Маринке и Лидке.

Целыми днями его не покидало ощущение счастья. Бывший Булка хорошо знал это чувство, оно возникало у него в субботу утром, когда ещё всё впереди, когда ещё можно строить бог знает какие планы и знать: времени хватит на любой.

Он давно уже не выходил на улицу и, смотрясь во время бритья в зеркало, понимал, что выглядит неблестяще. Но не боялся этого, чувствовал: в нём нарастает здоровье, как за окном, в природе, всё более нарастала весна.

Приходили Маринка и Лидка. В новой палате Бывший Булка стал чемпионом по посещаемости, ему даже было неловко.

Лидка немножечко как-то присмирела. Теперь в их семейных отношениях снова царствовала Маринка. Стесняясь, но придавая своему голосу всю возможную взрослость, она говорила Лидочке:

— Ступай, у тебя ведь ещё уроки. А я с папой побуду…

И Лида, тоже до ужаса взрослая, вставала через несколько минут, никак внешне себя не выдавая. Только движения её становились более резкими и подчёркнутыми. Она уходила на тонких своих складненьких ножках. И у Бывшего Булки не было сил остановить её. Хотелось побыть с Маринкой наедине. Кто же мог заменить её? Да никто!.. Как и Лиду, конечно.

— Коля… Я, наверное, должна объясниться… — Голос её неожиданно падал, она быстро промокала слезу в уголке глаза — и театрально, и очень естественно, как умела одна только она, Маринка. — Я обязана…

Он отрицательно качал головой. Ему не хотелось ни говорить о том времени, ни вообще помнить его. То время осталось в прошлом, навсегда отчёркнутое резкой полосой операции.

В эти же дни «весенней субботы» произошло у него два расставания. Выписывался Старик, а несколькими днями позже выписался Снегирёв.

После операции Бывший Булка, конечно, виделся с ними, но это уж было не то. Да и как иначе: раньше жили в одной палате, теперь лишь заходили друг к другу. И разговоры получались уже какие-то куцые. Снегирь не откровенничал больше и не бранился налево и направо, Старик в основном помалкивал.

И вдруг он явился сам — без Снегиря, без приглашения. Торопливой, такой несвойственной для него походкой приблизился к Бывшему Булке, протянул руку. Да вспомнил, что правую-то не годится (у Бывшего Булки она всё ещё была прибинтована к телу). Протянул левую — выходило неестественно. Ах ты господи!.. Схватил своей правой левую Булкину:

— Меня выписывают, Николай Петрович! Говорят, здоров!

Тут и Булка начал трясти его руку.

— Вы подумайте, дорогой мой, я второй раз здесь, а ножа близко не видел — всё на лекарствах! Доктор говорит: «Теперь до ста лет доживёте!» А я, извините, совсем умирать не собираюсь! — И, застеснявшись, рассмеялся…

После, на осмотре, Бывший Булка сказал Павлу, что вот, мол, о ком диссертацию-то писать.

— В цирке — да, можно его показывать! — резко ответил Павел. — А в диссертации — не поверят.

— Так чего не поверят! Факт!

— Скажут: значит, не злокачественная… Да-с… — Он нахмурился. — А ведь секрет прост. У этого деда исключительная сила духа. Вам бы, молодым, поучиться!

Так говорил он, хотя сам вряд ли был старше Бывшего Булки.

А ещё через два дня пришёл прощаться Снегирь. Он был уже в нормальном человеческом платье и оттого не походил на самого себя.

— Выписываюсь по собственному желанию. Так что будь здоров, дорогуша!

— И ты будь здоров, Снегирь.

— Нет, я здоров уж не буду! — Он покачал головой. — Всё болит, Коля!.. Жру лекарства утоляющие, а то бы орал… Лечили от почки, а теперь болит грудь. Понял, куда метастазы дал?.. В общем, выписываюсь, не буду Павлу статистику портить.

— Слушай, — сказал Бывший Булка ровным голосом, — ну, если побаливает, куда спешить-то. Вон Старик наш, смотри: съел свои пять килограммов таблеток…

— Ладно, кончай! — Снегирёв вяло махнул рукой. — Я пришёл к тебе попрощаться, так что нечего мне тут… Телефон мне дай. На похороны тебя позовут. Приедешь?

— Кончай болтать, комментатор! — Бывший Булка записал в снегирёвской книжечке свой телефон. — А ты мне?

— Не понадобится! — ответил Снегирёв.

…Через три недели после того, как он выписался, незнакомый мужской голос сообщил ему по телефону, что скончался Дмитрий Борисович Снегирёв. И если он желает принять участие в похоронах, то ему следует приехать туда-то и туда-то в такое-то время.

Снегирь лежал страшно пожелтевший, восковой. Невероятным казалось, чтобы человек так изменился за месяц. Или его так изменила сама смерть…

Весь гроб убран был цветами, но в комнате сильно пахло формалином. Бывший Булка, который после операции не переносил такие запахи, остался в коридорчике. Из другой комнаты вышла мама Снегирёва. Бывший Булка молча поклонился ей. Она не ответила. Она была в чёрном платье и с чёрным лицом. Никогда он не думал, что может быть такое чёрное лицо.

И ещё он увидел там Аню, ту красивую девушку, которая приходила к Снегирю — даже чаще, чем мать. По лицу её без конца текли слёзы. Она словно к ним привыкла, как привыкаешь к дождю, что зарядил с утра. И так же смахивала их со щёк, словно это капли дождя.

В коридоре тихо переговаривались двое мужчин.

— Говорят, он рукопись оставил?

— Рукопись! Пустоту он оставил. И слёзы он оставил.

«Он память оставил», — подумал Бывший Булка.

Был уже май. За несколько минут до того, как выносить гроб, прошёл крупный короткий дождь и выглянуло солнце. Пахло распустившейся листвой, чистым воздухом, промытым асфальтом.

Дом был старый, двухэтажный, во дворе рос огромный тополь, оставшийся ещё с довоенных времён. С крыши прямо на Снегиря и на атласную белую подушку, где лежала его голова с закрытыми глазами, упало несколько сверкающих капель. И Бывший Булка невольно пожалел их, подумал, как долго придётся им мёрзнуть в земле, пока, наконец, какой-нибудь случай не поможет выбраться наружу, испариться и вновь стать дождём.

И ещё было у него в больнице одно расставание. С Женькой. В один из дней она прислала ему передачу — пакет невесть откуда добытой клубники и записку, что у него идут дела хорошо (она узнала по телефону), что кот молдогуловский оказался помесью сиамского с простым (злость сиамская, а красота простая) и что она собирается заглянуть к нему в среду. То есть завтра.

Он ответил ей, что всё отлично, спасибо, что поздравляет её с котом и ждёт в среду. В конце записки бледно-розовым клубничным соком вывел «Бул».

Но постепенно его всё больше одолевало беспокойство. Аромат клубники плыл по палате, перебивая больничные запахи, — Бывший Булка не трогал её. Наконец один из больных, что лежал с ним вместе, сказал:

— Э, Петрович, дай клубнички! Иначе отниму!

Тогда Бывший Булка разом высыпал весь пакет в глубокую тарелку: «Рубайте!», взял себе одну клубничину и пошёл звонить.

Ещё чувствуя во рту этот фантастически прекрасный запах, он набрал Женькин телефон. То был невероятно старый телефон — Володин, школьный. Все почти тридцать два года своей жизни Володя прожил в одной и той же комнате. Только соседка уехала, и у них стала отдельная квартира.

— Негодяй! — сказала Женька. — Поднял меня с постели. Я маску делала.

— Чего?!

— Питательную маску. Утаила от тебя три зрелых клубничины…

И разговор едва не повернул в другую сторону — про маски, про дела. На этом неожиданно возникшем распутье Бывший Булка остановился, не решаясь ни туда ни сюда… Выручила его сама Женька:

— Ну чего звонишь-то? Чтоб не приходила, да?

Сказала это насмешливым школьным голосом, каким к тридцати семи годам не умеет уже говорить никто. Только вот она.

Этот голос всё звучал в ушах у Бывшего Булки, словно вкус клубники на языке. А в душе быстро прокручивалась плёнка того разговора, который сейчас должен был у них состояться. Причём на самом деле ни одного подходящего слова у него так и не нашлось. Только горели перед ним два лица: Лидка и Маринка, Лидка и Маринка… «А я, собственно, и не думала разбивать твою семейную жизнь», — сказала бы Женька. «Да тут дело не в тебе, Марин…» — «Меня зовут не Марина, Булан, а Женя!..»

Слава богу, ничего этого не было произнесено. И оговорки такой не возникло. Они лишь молчали, каждый у своего телефона. Женька сказала:

— Ну что, Бул, пока? (Он сумел лишь кивнуть.) Позванивай… (И опять он не смог ей ответить.)

Наверное, Женька всё поняла — она положила трубку.

Не успеваешь вздохнуть! Едва ввалилась после школы — позвонил батянька.

— Слушай-ка, — сказал он решительно, — ты сегодня ко мне во сколько собираешься?

— Ну даёшь, батянечка! Во-первых, здравствуйте, правильно?

Попрепиравшись некоторое время, они выяснили наконец, что к чему.

— Я тут сижу, Лид, мне делать нечего…

— Выздоравливать!

— Ну это само собой… Короче, слушаю последние известия. А в них то и дело передают погоду… Ну чтобы мы наизусть учили, понимаешь?

— И чего? — Лида улыбнулась.

— Они, Лид, говорят: с Севера к нам проникли массы арктического воздуха…

— Оё-ёй!

— …который обладает необычной прозрачностью… Ясно?

— Не-ет…

— Жди меня в два сорок пять у выхода на ступенечках!

— Не, батянь…

— Ничего-ничего, успеешь! — И объяснил: — Я-то когда ещё тебя в Арктику отвезу. А тут пожалуйста, сама у нас…

Лида положила трубку и радостно поняла, что перерешить уже ничего нельзя. Надо торопиться…

Она живо сбросила форму, но тут сообразила — помчалась на кухню ставить воду для пельменей. А поставив воду, вспомнила — Севка: у них сегодня на вечер было назначено кино. Но раз она идёт в больницу сейчас, значит, вечером придётся делать уроки.

Странноватые времена теперь настали: уроки главней Севки…

Стоп! А не взять ли его с собой? Нет, батянька подумает… Да не должен он обижаться! Всё равно же по парку ходить. Она единым духом набрала Севин номер.

И тут Лида заметила, что она в одних колготах!

Был какой-то фильм о войне. Там офицер по телефону разговаривал с командующим. Командующий, конечно, не видел его, и всё же как только этот офицер услышал его голос, то сразу вытянулся по стойке «смирно».

То же примерно испытала сейчас и Лида. Севка не то что видеть её, он ни о чём таком и догадываться-то не мог. Однако она отошла и неудобно стала у холодной входной двери, чтобы не смотреть на себя в зеркало… Здесь как раз и появился Севкин голос. Но Лида уже была готова и уверенно, с лёгкой насмешливостью в голосе всё ему растолковала. Так она теперь стала с ним разговаривать. А Севка безропотно слушал. Лишь в конце она не удержалась:

— Только поешь, идём надолго!

День и правда оказался — каких не бывает. Но в школе и по дороге домой он оставался для Лиды невидимкой. Зато теперь она сумела рассмотреть всю его весеннюю прохладную грусть. Он действительно прозрачен был необычайно. Солнце сверкало ослепительно, но никак не могло досветиться до тепла, словно отражалось ото льда.

Сказать по правде, Лида слегка замёрзла. Ей надо было бы поддеть свитер, да он был старый, сто раз стиранный, с чинёными локтями… Был у неё в своё время и новый свитерок. Но Лида продала его. Одной довольно противной девице из восьмого класса. В каждой школе такие есть — «комиссионные кадры».

Лида рассталась со своим свитерочком за сумму совершенно несуразную — пятнадцать рублей. Зато Леночка (так звали ту девицу) сразу же отдала деньги. И Лида могла сама, без мамы, покупать передачи для батяньки…

Батянька разговаривал с Севой, они как-то сразу сошлись. А Лида… Признаться, было ей досадно. Хотелось, чтоб про её подвиг узнали. И похвалили. Это же справедливо! Чтоб батянька спросил… нет, лучше сама мама: «Ну, а где твой свитер-то?» — и вдруг всё поняла бы в одно мгновение!

Однако история со свитером так навсегда и осталась неузнанной. А что поделаешь!

Тут надо совершенно ясно отдавать себе отчёт в том, что далеко не за каждое хорошее дело приходит награда. И кстати, далеко не за каждое злодеяние приходит расплата. А мужество человека состоит в том, чтобы поступать хорошо не из-за боязни, а из чувства долга и совести.

Ты поступил хорошо — возможно, тебя и не заметят. Но к этой несправедливости надо быть готовым и не судить людей.

Трудная дорога. Лида только начинала свой путь по ней.

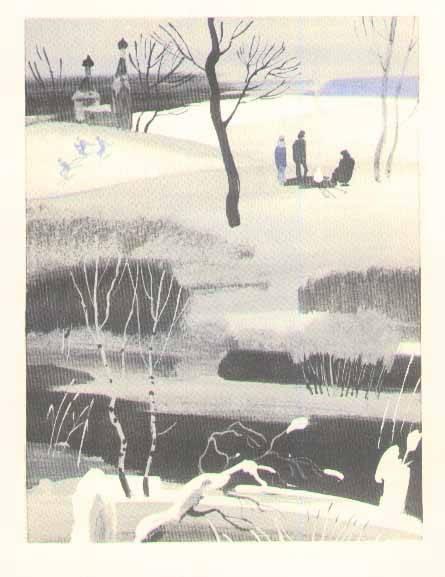

А дорога, по которой они шли сейчас втроём — Лида впереди, Бывший Булка и Сева чуть сзади, — была прекрасна. Парк, куда обычно пролезали сквозь дыру в больничной ограде, уже кончался, дичал. Они вышли неожиданно к спуску, внизу несмело вилась река… верней, речушка. Через неё переброшен был мост… верней, мостишка: для левой ноги — жердь, для правой — доска прогибучая.

— Батянь, а ты дорогу дальше знаешь? — спросила Лида.

— Знаю-знаю, шагай!.. — А чего там знать, дорога и дорога, назад повернём — потопаем к дому.

В другое время он бы не вёл себя так легкомысленно. Но всё дело в том, что он лишь три дня, как стал выходить на улицу. Хотелось гулять, вообще хотелось жить без конца.

Ему нравился этот неожиданно свалившийся мальчишка. Нравилось, что он таращится на Лидку и, чего там скрывать, неравнодушен. Это было сразу заметно по тому, как Сева напряжён, и по тому, как он высказывается — слишком для аудитории. Говорят, родители должны испытывать в таких случаях какую-то естественную ревность. Он ничего подобного не испытывал.

Ему нравилось, что Лидка слегка ломается — так ему казалось. У него было слишком хорошее настроение, чтобы как следует разобраться…

Итак, ему нравилось, что Лидка ломается, строит из себя такую адскую холодность. Но в то же время, а лучше сказать — и поэтому… да, именно и поэтому он был на стороне Севы. Он всё время чувствовал себя переодетым мальчишкой, которого принимают за взрослого. И, пользуясь этим, затевал разговоры, чтобы помочь Севе. И поглядывал на Лидку, а та не сдавалась. Так думал он.

Лида, конечно, слушала их. Да и не могла не слушать. Она-то лучше всех понимала, для кого эти слишком громкие Севкины тирады.

Дорога была пришкварена морозцем, нет-нет проскальзывал ледяной ветерок. Но сейчас, среди деревьев, стало совсем тепло. Солнце всё светило не переставая.

— Горный день, правда? — сказал Сева.

— Горный? — весело удивился Бывший Булка.

— Конечно! На солнце печка, в тени лёд, чистота кристаллическая. Как в Дагестане? — он посмотрел на Бывшего Булку.

Вот тебе и переодетый мальчишка! Бывший Булка, что называется, проглотил муху. Дагестан он видел только на карте…

Лида продолжала идти, как шла. А сама ждала, что же он ответит, её отец.

— Наверно, похоже на горный, — наконец сказал он. — Я там не был. Отпуска, понимаешь ты, летят как сумасшедшие. И совсем в другую сторону!

Слова эти дались ему нелегко.

«Хорошо, что у меня такой отец, — подумала Лида, — а то был бы другой…» Захотелось сказать ему об этом. Чуть уже не обернулась, чуть уже рот не раскрыла — удержалась. Потому что это глупость. Если б батянька не был её отцом, такой вот Лиды Филипповой вообще никогда бы на свет не появилось! Ей стало жутко и сладко от этой мысли, которая уже никогда-никогда не станет правдой. Потому что она родилась, она есть — Лида!

Севка в это время выпендривался как умел. Кстати, очень неглупо.

Правда, каждую фразу он начинал с «нет», как бы опровергая Бывшего Булку, Все мы, ныне взрослые, если вспомнить, пользовались таким приёмом в своё время.

Лес кончился, они вышли теперь на поле, покрытое прошлогодней рыжей травой. На другом берегу этого поля виднелась деревня. Вот чем удивительна Москва, и Бывший Булка так любил её за это: всё город, город, домищи. И вдруг парк, лес, за лесом, глядь, — деревня. А Москвы будто и нету… Громадна она, а другим жить не мешает!

Чуть в стороне от деревни, на пошатнувшемся бугре, стояла словно игрушечная церковка, синий её купол едва просвечивался сквозь паутину строительных лесов.

Вдруг Лида обернулась к ним.

— Эй, Севка! Пойди-ка вперёд на минутку, Сев…

Сева пожал плечами и стал быстро подниматься вверх по холму. Лида и её отец остались далеко позади. Севе было немного обидно и грустно. Он думал о том, что даже лучшие из девчонок могут себе позволить такую вот бестактность — начать вдруг секретничать в присутствии третьего лица!

Закат разгорался, и Сева, взбираясь на холм, чувствовал себя одиноким и взрослым.

— Батянь, ты можешь мне сказать одну вещь?

Удивлённо улыбаясь, Бывший Булка повернулся к дочери.

— Это он? — Лида кивнула на Севу, быстро идущего вверх по дороге. — Это он был? Помнишь, тогда ты говорил? В парке?

— Точно, Лид, он самый. Я его сразу узнал.

Лида засмеялась и покраснела. «Зачем же я это сказал?..» И тотчас понял: она так хотела.

— А давно они ушли?

— Я вообще-то не следил. Но пожалуй, давненько… Да вы пойдите, там одна дорога — найдёте. Наверное, сейчас их и встретите.

Мужчина, который разговаривал с ней, — сосед её мужа по палате — старался по возможности держаться молодцом и выглядеть побоевей рядом с красивой женщиной. Он жестикулировал левой рукой. Правая была засунута в карман пальто. Как у Николая, подумала Марина Сергеевна. Она кивнула этому мужчине и пошла, зная, что он сейчас смотрит ей вслед.

Он говорил, здесь должна быть какая-то дырка в заборе. Об этой дырке Марина Сергеевна думала с большим сомнением… Сорок лет, после операции, ну до каких же пор! Ох ты, чудак Иваныч!

Она шла по асфальтированной, хотя и грязноватой аллее… и увидела: вот они, две выломанные в линялом больничном заборе доски. Марина Сергеевна опасливо огляделась по сторонам — никого. Мысленно примерилась, как будет туда пролезать. Боже мой, ну что за нелепость! Очень жалея себя в эту секунду, она неловко пригнулась, царапнула сапогом по гвоздю. Пошла по тропинке, неровной, слякотной и вязкой.

«Всё равно я его найду, — подумала она, — хоть здесь целый час проплутаю! И сердиться себе не разрешу!..» Он звонил ей утром, и Марина Сергеевна сказала: сегодня не приду. А потом вдруг сидела-сидела, и так ей что-то тоскливо сделалось. Вырвалась на работе, прилетела — и на тебе! Наверное, куда-нибудь Лидка утащила. Папина дочка!

«Там одна дорога, найдёте…» Найдёте! Вовсе не одна была здесь дорога. То и дело в сторону укатывались какие-то подозрительные тропинки. И казалось ей, лес подичал, солнце всё садилось, садилось. Давно она не задумывалась о таких вещах: стало темно, включи свет, вот и вся проблема. А здесь тебе свет никто не включит, в этих дебрях!

Нога подвернулась — не совсем, не с хрустом. Но всё-таки с болью. А главное, стало страшно. Марина Сергеевна прислонилась к дереву — не то берёзе, не то осинке. Слёзы сами выпали у неё из глаз. Побежали по щекам, безжалостно бороздя пудру.

«Чего же я плачу, — подумала она, — опять себя жалею? Опять?»

Она осторожно ступила на подвернувшуюся ногу — уже почти не болело. Вот только она не знала, куда идти.

Медленно она побрела по вечереющему лесу обратно к больнице.

Здесь хорошо было бы сказать, что, наверное, всё справедливо, что каждый должен получать столько счастья, сколько заслужил. Но так бывает далеко не всегда.

Красивая, спокойная, удобная комната — эргономичная, как говорят специалисты. Да только что-то не очень уютно было в ней сегодня Наде. Темнело. За домами где-то догорал закат. Надя приподняла телефонную трубку, секунду послушала гудок — работает… Ей обещала звонить Лида. И назначенный час давно прошёл.

Последний раз они виделись недели полторы назад. Лида всё думала о чём-то своём, совсем не Надином. Они прошли по толкучей улице Горького, выбрались на Красную площадь, где из каждого угла орал мегафон экскурсовода. Всё это сердило Надю. Приходилось каждую минуту держать себя в руках, и от этого она раздражалась ещё больше. Под конец их короткой встречи, когда они уже стояли на платформе метро, готовые поехать в разные стороны, Надя сказала, что, мол, знаешь, Лид, ты звони мне сама, ладно? И это было сказано, конечно, с обидой. Но Лида то ли не заметила, то ли не хотела замечать. Она вынула вдруг записную книжку, а из неё крохотный календарик и так серьёзно стала его изучать, что Надя невольно рассмеялась. А Лида говорит: «Давай увидимся такого-то, ладно? А перед этим я тебе позвоню».

Выходило, что они не будут перезваниваться больше недели, однако Надя сдержалась и тут.

Потом вдруг Лида позвонила ей дня через три — такая возбуждённая. Несла свою обычную милую околёсицу. Но знала Надя: она лично к этой Лидиной радости никакого отношения не имеет. Она слушала, поддакивала через силу. Поздно вечером, проанализировав всё, она себя же и выругала: «У неё ведь, у Лиды, отец в больнице, а я… а я что-то подозрительная стала и ревнивая».

Но вот тебе и подозрительная. Не звонила Лидка! Она взяла книжку — какое там чтение! Так её захлопнула, даже пыль пошла. Одновременно с этим выстрелом в дверь раздался стук.

— Заходите, Владимир Иванович, — сказала Надя. И пожалела о сказанном. Было общеизвестно: если она начинала звать родителей по имени-отчеству, значит, дело плохо.

Раньше, в детском возрасте, это представлялось ей неким выражением особой иронии. Потом просто стало привычкой… наверное, довольно бессмысленной! Теперь она решила как-то понезаметнее выйти из этой ситуации. Главное же, по возможности избежать душеспасительных вопросов.

— Что там мама делает? — спросила Надя будто бы усталым голосом. Книжка в руках как раз оправдывала его. — Занимается. А ты?

— Занимаюсь, — отец улыбнулся. — И ты, кажется, занимаешься?

Надя молча кивнула.

— А знаешь ли ты, дочь моя, что у меня докторская готова уже на три четверти? Знаешь?!

— Отдалённо…

— Так… А… может быть, в шахматы сыграем?

Они иногда играли — конечно, без ладьи. Да только бы не сегодня ему предлагать это и не сейчас!

— Владимир Иванович! У тебя что, от восемнадцати до восемнадцати сорока пяти — время общения с ребёнком?

И сама поняла, что сказала бестактность. Но ведь и он никак не мог оставить свою душеспасительность. Не мог! А родителям иной раз так бы хорошо уметь промолчать.

— А ты, случаем, не больна, Надя?

— Я абсолютно здорова!

Он подсел к ней на ручку кресла, как, наверное, любил подсаживаться в молодости. Теперь же это получилось у него не слишком ловко — он даже немного притиснул Надю. Но сказал в точку. Значит, давно знал, что происходит.

— Милый ты мой чудак, ты же у меня умная. Не печалься! Найдёшь ты себе друзей!

— Я знаю, что найду, — ровно ответила Надя. — Но я хочу тех друзей, которых я хочу!

Лида, её отец и Сева всё ещё были на холме близ церквушки, упрятанной в строительные леса. Слева от холма раскинулась небольшая деревня. А ещё дальше вымахал новый квартал.

Лида и Севка пошли к церкви и двум-трём старым, совсем ушедшим в землю могилам.

— Церковь в клетке, — Севка кивнул на строительные леса.

— Ну и совсем не похоже, — спокойно ответила Лида. Ей не хотелось спорить. — Пойдём туда, полазим немножко.

Бывший Булка, который с непривычки отяжелел от усталости, опустился на прошлогоднюю сухую, обдуваемую всеми окрестными ветрами траву холма. Правая рука, засунутая в карман пальто, отекла. Эх ты, лапа моя, лапа!.. Даже не вытаскивая её из кармана, он знал, что пальцы стали толстые, как сосиски. И такие же коричневатые. Под мышкой медленно и с оттяжкой билась боль… Ладно тебе прибедняться, всё пройдёт!..

Но знал он, что не всё.

Лидка и Сева так беззаботно шли к нему от церкви.

— Эй! Прихватите-ка там хламу какого, сейчас костёрчик организуем.

А спички? Курящих-то нету.

И сразу правой отёкшей рукой нащупал коробок. Откуда он? С трудом вынул руку вместе с коробком из кармана. И вспомнил тот день, когда поехал на обследование, вспомнил купленные сигареты и спички. Сигареты он выкинул тогда в парке. А спички остались… Да, исторические!

Бывший городской мальчишка, костров в своей жизни он разводил мало. Но поехал на Азовское — выучился. Сейчас вполне уверенно подавал советы. Лидка и Сева весело слушали его. «На самом-то деле я много умею, — объяснял он кому-то. — Да чего не спроси! Только немного рука заживёт…»

— Ну как, Николай Петрович? Правильный костёр? Как вы считаете?

«Вот кем я буду, — подумал Бывший Булка, и волнение охватило его, — вот кем — таких Севок учить!»

Задымил, потянулся к небу их костерок, с неба на него смотрели первые звёзды. Наверное, пора было домой. Не хотелось! Севе-то с Лидой вообще ни о чём не надо было думать: взрослый молчит, а там и ладно! Бывший Булка же всё говорил себе: успеется, ещё рано. Очень жаль ему было уходить от этого, может быть лучшего в его жизни, костра и лучшего в его жизни вечера.

Сева подтолкнул выпавшую из огня головешку. Лицо было у него счастливое, задумчивое. Всё-таки ему везло в жизни!

Точно. Буду таких Севок учить. Летом в походы… Ему верилось и не верилось в это. И он никак не мог представить себе, что пойдёт в поход с какими-то чужими ребятами, а не с Лидой.

Откуда-то и куда-то коротко пролетел ветер — на мгновение вздул пламя. И стало видно, что Севка смотрит на Лиду, а она на него.

…В жилом массиве, что виден был с холма, в огромном доме на восьмом этаже у окна стоял семилетний мальчишка.

— Пап, там на горе костёр жгут…

— Ну и жгут, ну и пусть себе, — сказал отец, не отрываясь от теленовостей.

Мальчишка смотрел в сумеречное окно на далёкий огонь, который, вспыхнув вдруг, осветил фигуры двух, не то трёх людей.

— Опять надует тебе, — сказала вошедшая мать и задёрнула штору.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ