Монументальная живопись

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА (IV—I тысячелетия до н. э.)

Древний Египет

Стенопись гробницы вельможи Менны («Девушки с цветами и фруктами», фрагмент). Фреска. Фивы. XV в. до н. э. (стр. 227)

Стенопись гробницы царицы Нефертари («Молитва царицы Нефертари»). Фреска. Фивы. XIII в. до н. э. (стр. 226)

Древний Рим

Стенопись Виллы мистерий. Фреска. Близ Помпей. I в. до н. э. (стр. 225)

Древняя Месопотамия

«Ворота Иштар» из Нового Вавилона. Глазурованный кирпич. VII—VI вв. до н. Э. (стр. 254)

ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ (V— ... XIV—XV; ... XVI—XVII вв.)

Византия

Церемониальная композиция на стене церкви Святого Виталия («Царица Феодора с придворными»). Мозаика. Равенна. VI в. (стр. 256—259)

Древняя Русь

Стенопись Мирожского монастыря. Спасо-Преображенский собор (фрагмент). Фреска. Псков. XII в. (стр. 230). Феофан Грек.

Стенопись церкви Спаса-на-Ильине (фрагмент). Фреска. Новгород. XIV в. (стр. 231). Андрей Рублев.

Роспись свода Успенского собора. Фреска. Владимир. XV в. (стр. 234—235; 238).

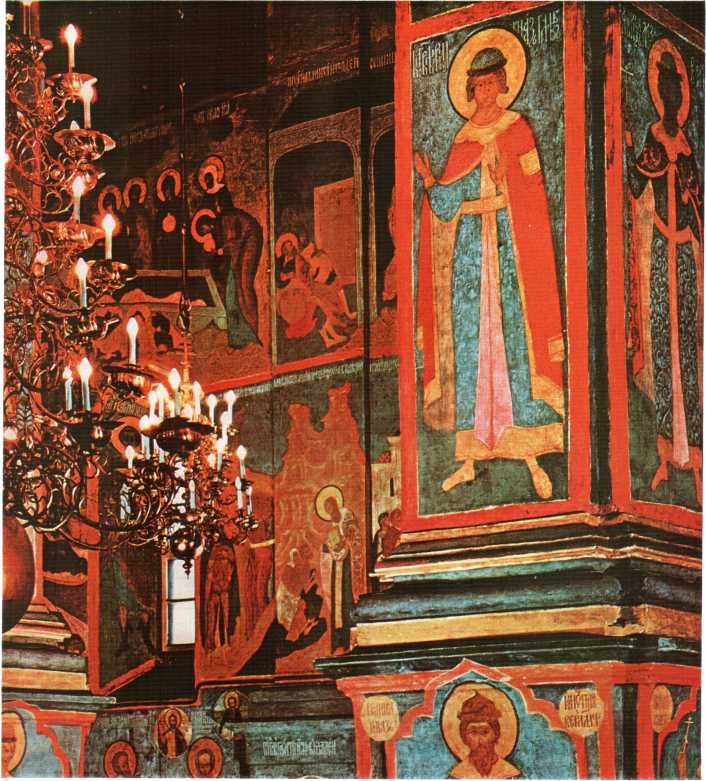

Стенопись Архангельского собора в Кремле. Фреска. Москва. XVII в. (стр. 228—229).

Иконостас Смоленского собора в Новодевичьем монастыре. Москва. XVII в. (стр. 248)

Средняя Азия

Ансамбль Шах-и-Зинда (фрагмент). Глазурованный кирпич, изразцы. Самарканд. XIV—XV вв. (стр. 255)

ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (XV—XVI вв.)

Италия

Джотто. Стенопись капеллы дель Арена. Фреска. Падуя. XIV в. (стр. 239—241)

Мазаччо. Стенопись капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине (фрагменты). Фреска. Флоренция. XV в. (стр. 232—233)

Рафаэль. Стенопись Станцы делла Сеньятура в Ватикане («Афинская школа»). Фреска. Рим. XVI в. (стр. 236—237)

Рафаэль (школа). Лоджии в Ватикане. Фреска. Рим. XVI в. (стр. 222)

Микеланджело. Роспись плафона Сикстинской капеллы в Ватикане (фрагмент). Фреска. Рим. XVI в. (стр. 243—244)

Веронезе. Одна из композиций плафона Зала Большого Совета Дворца дожей («Триумф Венеции»). Масло. Венеция. XVI В. (стр. 245; 249)

ИСКУССТВО XVII—XVIII вв.

Италия

Бернини. Кафедра, в соборе Святого Петра. Витраж, скульптура. Рим. XVII в. (стр. 263)

Тьеполо. Роспись плафона лестничного вестибюля Епископского дворца в Вюрцбурге. Фреска. Германия. XVIII в. (стр. 247; 246 внизу)

ИСКУССТВО XIX—XX вв.

Чехословакия

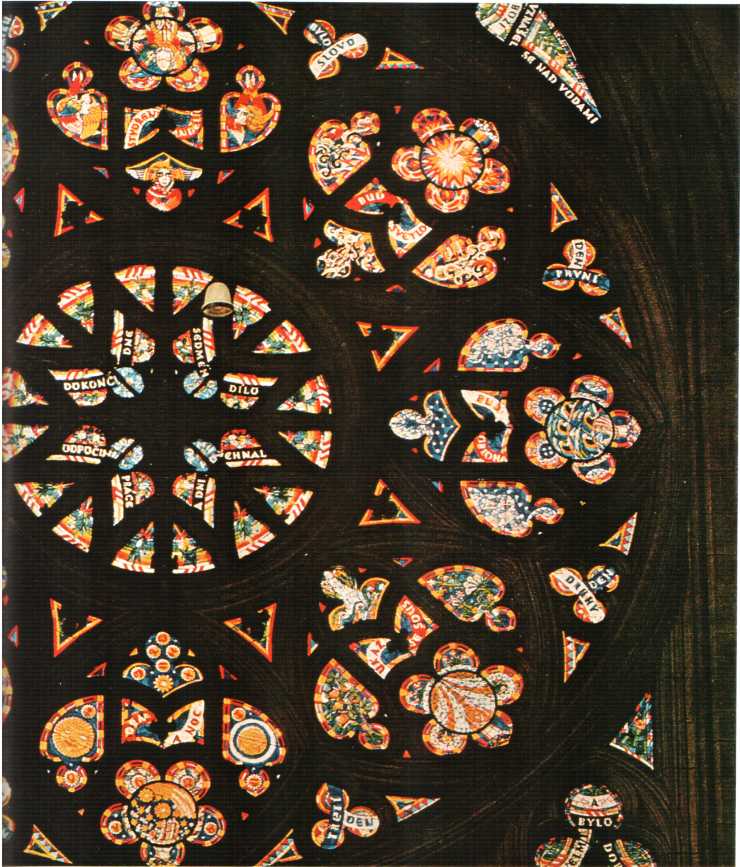

Швабинский, Кисела, Ярес. Оконные композиции собора Святого Вита. Витраж. Прага. XIX—XX вв. (стр. 260—262)

Мексика

Ривера. Стенопись в Национальном дворце («Город Теночтитлан», фрагмент). Фреска. Мехико. XX в. (стр. 265 внизу)

Сикейрос. Стенопись во Дворце изобразительных искусств («Новая демократия»). Фреска. Мехико. XX в. (стр. 250; шмуцтитул к V главе)

Сикейрос. Композиция на фасаде ректората университета («Университет — народу, народ — в университеты»). Мозаичный рельеф. Мехико. XX в. (стр. 265 вверху)

Ороско. Стенопись в Библиотеке в Хикильпане («Аллегория Мексики»). Фреска. Штат Мичоакан. XX в. (стр. 264)

Ороско. Стенопись во Дворце правительства в Гвадалахаре («Идальго»). Фреска. Штат Халиско. XX в. (стр. 251)

Ороско. Роспись купола госпиталя Каваньяса в Гвадалахаре. Фреска. Штат Халиско. XX в. (стр. 242)

СССР

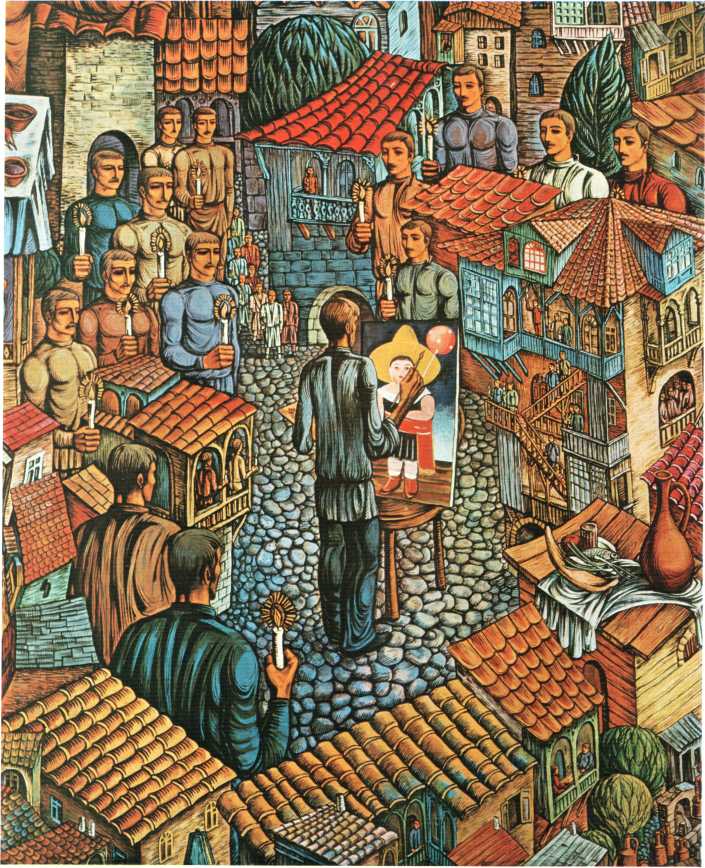

Н. Игнатов. «Песнь о Грузии». Фреска. Пицунда. XX в. (стр. 252)

Н. Игнатов. «Посвящение Пиросмани» (фрагмент). Темпера. Тбилиси. XX в. (стр. 253)

Н. Андронов, А. Васнецов, В. Эльконин. «Октябрь». Мозаика на здании киноконцертного зала «Октябрь» на проспекте Калинина. Москва. XX в. (стр. 266—267)

Трудно работать художнику в открытом пространстве — будь он скульптор или живописец. Его произведение должно выдержать «давление» небесного купола, не потеряться под ним, должно породниться с природным или городским окружением. Для этого монументалист проделывает работу не только огромную, но и необычную с точки зрения, например, живописца-станковиста. Сравнивая работу монументалиста и станковиста, пожалуй, можно сказать, что станковист «собирает дань» с природы, скапливая ее на живописном холсте — построит ли он на нем небесный простор, схватит ли красочной кистью меняющийся свет бегущих облаков. А монументалист «приносит в дань» природе свое произведение, устанавливая его в открытом просторе, поселяя его рядом с настоящими, а не изображенными деревьями. Так что один создает облака живописные, а другой примеривается к облакам настоящим, ибо наивысшая сложность в работе монументалиста соотнести произведение с окружающей средой, окружающим простором. И художник учитывает для этого силу и направление света солнца, он приглядывается к его движению, желая построить красочное изображение наилучшим образом.

В отличие от скульптуры, монументальная живопись живет и «под небом» и «под крышей». В старых городах, старых зданиях ее больше видишь на стенах интерьеров. В городах же новых, во вновь построенных кварталах она все чаще выходит на стены внешние, иль, как принято говорить, «участвует в решении экстерьеров», в оформлении внешнего облика сооружений.

Мы чаще говорим «монументальная живопись», хотя можно сказать и «живописный монумент». Все зависит от того, где именно живет произведение — внутри или снаружи; смотрится ли живопись в интерьере картиной во всю стену, «на весь потолок», или благодаря живописи здание становится красочным узорчатым объемом, настоящим «живописным монументом»*. * 234, 237, 254

Красота города, красота городского пространства возникает прежде всего от красиво расположенных, «расставленных» объектов — зданий, объемов — монументов. Скульптуре легко принять участие в создании городской красоты, потому что и архитектура и скульптура — трехмерны. И мы видим в городе всевозможные «составления» (композиции), в которых простор площадей, улиц чередуются с домами, с памятниками, словно ... водят они «хороводы».

В «хоровод городской красоты» включается и живопись, но только тогда, когда срастается с каким-либо объемом в нерасторжимое целое. Плоскость не устойчива, ее надобно укреплять в пространстве ... чтобы не упала! Недаром станковая картина никогда не расстается с поддержкой стены, мольберта, никогда не выходит из дворца-музея в парк, как, например, выходит в летний сезон станковая скульптура ... чтоб покрасоваться в зелени мраморным иль бронзовым объемом! Скульптура прочна и стоит, «где хочет». А картина?

Одна плоскость и не очень красива и не стоит сама по себе. А если их несколько?! Тогда они образуют архитектурный объем, поддерживая друг друга, упираясь друг в друга, опираясь друг на друга; тогда живописи, возникающей на архитектурных плоскостях, не нужны никакие специальные «поддержки», без которых станковый холст столь беспомощен.

Архитектурные плоскости просторны, устойчивы, многочисленны, разнообразны*. Стены, глядящие на улицу и в помещения, потолки, полы — это плоскости неподвижные, непрозрачные. Но существуют подвижные (двери!), прозрачные (окна!), существуют «не плоские», а покатые, круглые — словом, такие, какой формы тело архитектурного сооружения, его деталей. * 222—223

Да, монументалист-живописец, подобно станковисту, работает в цвете на плоскости. Но плоскость плоскости — рознь! Красочной холстинкой ... мотыльком порой кажется станковая картина рядом с крутым цементным боком здания-гиганта, рядом с громадными плоскостями современной архитектуры. Они создаются не живописцами, но строителями-архитекторами, и, конечно, живописец-монументалист не властен единолично распоряжаться стеной или потолком, как распоряжается художник станковой картиной, если сам создавал ее, сам натягивал холст на подрамник, сам грунтовал, сам писал по своему желанию. Автор станковой картины — полновластный ее хозяин. Хочет — подарит, продаст иль перепишет наново, а то и повернет «лицом» к стене на долгие годы. И какая картине разница, в каком именно помещении жить?! Ей «нет дела» до архитектуры, да она и «не знает», долго ли пробудет в комнатах или залах, оказавших ей гостеприимство. Она украшает любую стену ... как украшает драгоценная брошь любое платье. И станковые картины, особенно в овальных рамах, особенно на фоне шелковых стен*, действительно, напоминают красивые драгоценные украшения, свободные переменить место в любой момент. * 224

Монументалист — или коллектив художников — приглашен к плоскости, уже созданной. Она принадлежит зданию, здание — городу, город — всем нам. Нашему с тобой обществу. Архитектура — общественное искусство, и через архитектуру монументалист-живописец получает общественный заказ. Произведение, возникающее на стенах общественного зодчества, ни единой минуты не принадлежит мастеру, хотя «вбирает в себя» особенности его таланта. Он знает это с самого начала работы, раньше чем кисть тронет штукатурку иль первый камень мозаики ляжет в цементную основу.

В старину богатый человек заказывал художнику расписать свой дом, будь то дворец, особняк, вилла. Но что замечательно (!) — главным заказчиком оказывался все-таки не богач, все-таки архитектура! Точнее — назначение самого здания, в стены которого навечно врастает живопись.

Монументальная живопись возникает из мысли художника о здании, и уже в мыслях он отдал зданию (а значит и обществу) свое будущее детище. Он тщательно отбирает тему, отвечающую смыслу (назначению) архитектуры. Оглянись вокруг — до чего же разнообразны именно по назначению общественные сооружения. Почтамт — не театр, а школа — не больница. И, конечно, смысл живописи, оживляющей стены аэровокзала, уже не отвечает требованиям библиотеки с ее сосредоточенной тишиной.

Но, разумеется, содержание монументальной живописи не ограничивается раскрытием содержания архитектуры, то есть особенностей назначения того или иного здания. Здание дает только повод, толчок для выражения общественно важной идеи, почерпнутой часто в народной истории, в народном героизме прошлого и настоящего, в особом приподнятом обращении в будущее. Потому справедливо определить монументальное искусство как искусство величавых мыслей и торжественных идей, обращенных к нам, людям, современникам или потомкам художника. Эта величавость, сила образа во многом обязана опять-таки архитектуре, ибо ее просторные плоскости предоставляют простор композициям, хотя в определенной степени и ограничивают художника. Художник творит композицию своего произведения не свободно, но словно выкраивая* по размерам и формам архитектурных плоскостей, на которых работает. Архитектура предопределяет и выбор живописной техники. Она же обязывает живописца соразмерять произведение с нашими человеческими масштабами, ибо это учитывает сама архитектура, всегда озабоченная Человеком, его практическими нуждами. * 228, 236

Разглядывая, однако, настенную живопись, редко говорят: «монументальная», чаще называют ее именами техник исполнения; в то время как в скульптуре мы пользовались именами назначения (памятник, мемориал, декоративная, парковая ...). Оно и понятно — техники станковой и монументальной скульптуры в общем едины. И поименование скульптуры техникой не объяснит особенностей монументального произведения. Глядя на монумент Петра Первого, мы все-таки скажем: «какой прекрасный памятник», а не «какая прекрасная бронза».

В монументальной живописи говорят именно так: «интересная мозаика», «тонкая фреска», «великолепный витраж». И говорят совсем не для того, чтобы отличить эти техники от станковых. Но потому, что само название техники вызывает в нашем воображении вид — представление об особенностях архитектурной плоскости, светится ли она стеклом на просвет, отсвечивает ли мерцаньем камней или бархатится живописью по штукатурке.

Под монументальной живописью мы разумеем прежде всего живопись настенную[119], ибо, кроме монументальной (как и в скульптуре), существует еще живопись декоративная, встречающаяся на любой архитектурной плоскости, соединяющаяся с любой архитектурной деталью. В декоративно-монументальных работах используются не только фреска, мозаика, витраж, но самые разнообразные техники и материалы, потому что художники создают не столько картины «на» или «в» здании, сколько узорчатые «одежды», «покровы», сплетенные из всевозможных орнаментов, в которые архитектура «наряжается», «закутывается», в которых она «щеголяет»*. * 255

Собственно же монументальная живопись, искусство глубокого смысла, чаще всего живет на потолках и особенно на стенах, так сказать, «в позиции картины»*, в вертикально-стоячем положении. Недаром станковый холст любит стены за то, что благодаря их поддержке изображение «стоит лицом к лицу» со зрителем. * 225

Стены! Какой живописец может спокойно видеть их просторную светлую поверхность, особенно известковую белизну, чуть шероховатую на ощупь. Стена точно живая! Всегда дышит, мерзнет в холод, а согреваясь, покрывается испариной; даже стареет с морщинами-трещинами. Чистая стена так и тянет к себе! Да только ли художника! Заметь, мы тоже что-нибудь непременно навешиваем на нее. А кто не рисовал, не «чиркал» в детстве по стенкам, не портил их, к ужасу старших?! Хотя все исправляла краска очередного ремонта или новые обои (по рисункам которых никому не хочется рисовать).

Расписать хочется чистую плоскость, и, может, это желание (наряду с другими более важными причинами) заставило когда-то придумать кисти, добыть в природе краски, создать первую живопись на земле — фреску. В тишине внутренних помещений, будь то древние египетские гробницы*, виллы[120] римских вельмож иль старинные русские храмы, под кровом, оберегающим новорожденную живопись от солнца, ветров, дождей, стоял художник; стоял перед стеной с кистями в руках и разведенными красками. Уже тогда, в древности, в старину, был он смел, был точен в ударах кисти, истекающей краской, был воодушевлен смыслом изображений в выборе живописных решений задуманного. * 225—228

Стены создали живописца много раньше, чем появились на свет холсты. Стенопись приоткрыла художнику тайны мастерства живописи как таковой, достигшей в станковой неповторимого совершенства и разнообразия. В работе над фреской живописец стал живописцем, ибо овладел волшебством кисти, смешением красок, выработал привычку наблюдать жизнь, творя на стене подобную иль совершенно необыкновенную, воображенную. Ведь живопись, в отличие от скульптуры, может изобразить все! — если умеешь «строить цветом» на плоскости.

В строении цветных изображений на плоскости, конечно же, действуют другие законы, нежели в строении объемных, потому что они совсем другой природы. Скульптура, например, по-разному тяжела; она давит, весит, она вещественна, предметна: до изображения возможно дотронуться и даже понять на ощупь его пластические особенности, как воспринимают их слепые люди, ибо со скульптурой им доступно общение. А с живописью — нет.

Живопись — цветная тень на стене! Чудо, остающееся векам. Цветное изображение невесомо, и, дотронувшись до него, — все одно не касаешься. Его нет! Есть гладкая или шероховатая плоскость, мало что говорящая нашему осязанию. Рука, пальцы утверждают: «ничего нет!». А глаза видят с такой достоверностью, что внушают рукам: «есть!». Руки опять тянутся к изображению, чтобы убедиться, но, подчиняясь авторитету глаз, недоумевают — есть или нет.

Да, они есть. В живописи создано несметное количество произведений. Их множество, но в общем они разделяются на две большие семьи, в каждой из которых изображения строятся по своим законам. Одни подчиняются стене, «стелются» по ее плоскости, сами становясь плоскостными*. Другие, наоборот, — свободны от власти стены. Они объемны*, живут в своем особом, изображенном на стене красочном пространстве, под которым стена-то исчезает потому, что глаз ее не видит, увлекаясь в изображенную глубину*. Словно нет стен вовсе, словно расступились они, открыв «окно» (в данном случае в форме люнетты[121]) в мир другой, но тоже действительный, реальный. Значит, в одном случае цвет создает плоскостные построения, в которых жизнь передана условно, не с той степенью реальности, о которой говорят наши чувства. А в другом случае — построения объемно-пространственные, в которых жизнь передана реально, с большой пластической убедительностью. (Термины «реалистический» и «условный»[122] в искусстве очень распространены.) * 229, 230, 232—233, 237

Неверно было бы судить, которые из произведений лучше, а которые хуже. Они разные! И возникали по разным причинам в разные времена. Однако возможно приметить, что в плоскостные изображения легче «выходят» фантазии. Наблюдение же за жизнью чаще «оседает» в объемно-пространственных композициях. И веками живописцы работали в плоскостной манере, пока не начинался интерес к реальности, к действительному окружению человека. Перемена же интересов, в свою очередь, не медлила проявляться в искусстве ... сменой законов плоскостного построения изображений на объемно-пространственные.

Конечно, и в плоскостных изображениях увидишь «тягу к объему», а в объемных — «чувство плоскости»; да и законы построения правильнее назвать в искусстве принципами (лат.), то есть основами построения, которых художник придерживается в своем творчестве или отказывается от них, предпочитая другие.

Например, Андрей Рублев* следует принципам плоскостных построений, а Джотто за сто лет до него «пересматривает» их в пользу объемно-пространственных (кстати, он первым и начал развивать их в живописи). Как тих, нежен один из судей совсем нестрашного «Страшного суда» Андрея Рублева! У Джотто* же — ни тишины, ни нежности. Зато сила! — благодаря светотени, сплавленной художником из светлых и темных красок. Светотень лепит объем лица, и оно упорно выступает плотным ядром, словно отряхиваясь от «пелен» плоскостной живописи. * 234—235, 238, 239—241

Как видишь, нельзя сказать: «кто лучше», «кто хуже», Рублев и Джотто — разные. Другое дело, что ты все равно кого-то выберешь, однако твой выбор вовсе не приговор. От плоскостной живописи не следует «требовать объема», зато не следует пропускать присущей ей красоты, столь тонкой в творчестве прославленного живописца русской старины. Ищи ее в силуэте, ибо где плоскостность, там и силуэт. Оцени его, «идя взглядом» по крайней линии, очерчивающей общие контуры мягко склоненной головы, покатых плеч; убедись в ее гибкости (попробуй срисуй), музыкальности («линия поет»). А теперь выбери вниманием в изображении только линии. Как разнообразны они! Справедливо сказать о совершенной линеарной красоте живописи Рублева, о ее богатстве. Сравни точный круг нимба с контуром головы, подобным кругу. Круг в круге, но сколь различны они! — живой в идеальном! Вглядись в тоненький полумесяц диадемы, не пропусти потока круглящихся локонов ... как в музыке — один мотив все время изменяется, но не исчезает. Во фрагменте[123] видна всего лишь малая часть плаща, но линеарное богатство очевидно! Изображение так и искрится тонкостью, пронизывающей весь образ, выражая главный смысл чистоты, сдержанности. Оттого он и нежен, оттого он и тих, что так работают линии, так настроен силуэт, так построен строгий цвет, неброский, весь в себе, охраняющий тишину своей сосредоточенностью.

В сравнении с Рублевым цвет Джотто — громкий, пестрый, линии грубы; их вообще нет, есть изображенный край фигуры, одежды. Джотто словно строит, складывая — сталкивая цвета высветленные и затемненные, строит фигуры, одежды, окружающую героев среду. Ему неинтересны «стелющиеся плоскостные изображения». Он хочет независимости изображения на стене, и его краски «лепят», «ставят», «сажают», «разгораживают», предпочитая работу «цветных скульпторов и архитекторов», нежели «цветных музыкантов», какими оказываются цвета, линии и общее построение у Рублева. Джотто закладывает фундамент тех живописных принципов, которые впоследствии постепенно раскроют свои неисчерпаемые богатства. Потому что, строя с их помощью изображения на стене, художник сможет «идти» в ее глубину.

Джотто сделал смелые попытки углубиться в стену, «вскапывая» ее светотеневыми изображениями, похожими на цветные рельефы. Они потому и похожи на рельефы, что располагаются вдоль стены, превратившейся в плоское небо*. И эта плоскость неба не пускает наш глаз поглубже, почему он скользит «вдоль», параллельно стене. А через двести лет! С какой захватывающей свободой идет наше зрительное внимание в Глубины Пространства, проглядывающего синевой сквозь архитектурные проемы композиции Рафаэля*! Начиная с мраморной мостовой, через белые ступени, сквозь пеструю стену мудрецов-философов, среди которых задерживаешься долее всего; мимо стен величественной архитектуры, вспарусившей арками; туда, туда ... Какое естественное «вхождение» на едином дыхании, словно подхваченное невидимым лучевым потоком, стремительно увлекающим все дальше, дальше ... * 240, 236—237

Не поток, но нечто подобное ему, если приглядеться к постепенно уменьшающимся аркам, если провести мысленные линии по их основаниям и плоскостям архитектуры. Они соединяются в одной точке на горизонте («точке схода»), становясь похожими на стремительный луч, пронзающий самый центр люнетты. Вот он, таинственный закон построения глубины! Перспектива!

Сколько веков ее совершенствовали! Сколько умов она заворожила! Сколько ученых трактатов[124] ей посвящено! Сколько подробных объяснений, правил ... как именно следует строить изображение на плоскости стены, доски, листа, чтобы оно стало «перспективным», чтобы оно тревожило наше чувство глубины, вызывало ощущения пространства. Сейчас «Перспектива» — самостоятельная научная дисциплина, и мы, конечно, не будем подробно объяснять все ее особенности, будь то линейная (строго научная) или воздушная, поддающаяся научным определениям значительно менее. Мы только вспомним латинское значение звучного слова, осевшего во французском языке.

«Перспектива» значит «видеть насквозь», «внимательно разглядывать». «Насквозь» — это и есть «в глубину». А наш глаз так уж удивительно создан, что, глядя в глубину улицы, в даль железнодорожных путей, сводит линии домов, рельсов в одну точку на горизонте. Или уменьшает человека по мере его удаления, хотя человек остается тем же, в тех же величинах своего роста, своего объема. И путник, уходящий по дороге, на глазах становится меньше, пока не превратится в крохотную точку перед окончательным исчезновением.

По мере удаления меняется и сила цвета и ясность очертаний. Все это художники заприметили, «внимательно разглядывая» мир более пятисот лет назад, сделав для себя определенный вывод. Если хочешь придать изображениям «живость», жизненную достоверность, хочешь превратить картину в «открытое окно», за которым возникает по воле художника мир, подобный действительному (реальному) — строй изображения, организуй всю плоскость с учетом особенностей нашего вѝдения, нашего «устройства глаза» — нашего зрительного восприятия. А это значит — с учетом линии горизонта, точки схода, собственной точки зрения (снизу, сверху), с учетом изменения размеров фигур по мере их удаленности, не говоря уж о специальных правилах светотеневого изображения фигуры, лица человека в разных его положениях, поворотах, наклонах, ракурсах.

Не одно поколение живописцев оттачивало правила перспективных построений, прежде чем глубина и объем стали волшебно просты, открывая монументальной живописи удивительные возможности. Живопись помогает архитектуре использовать силы нашего воображения, если глаз верит изображенному пространству и объему. Художник, «владея глубиной», способен снять, раздвинуть стены, хотя они остаются на месте, и соединить пространство действительное с изображенным. Художник, «владея объемом», способен создать в живописи скульптуру, архитектуру (не говоря об образе человека), способен создать сложные живописно-пластические композиции. И не только на стене, но и на потолках.

Живопись на потолке* (обычно именуемая на французский манер «плафонная», что значит «потолочная») принадлежит к числу сложнейших. Она сложна по многим причинам, начиная хотя бы с условий работы, коль скоро художнику приходится работать и лежа. Сложная необычностью места расположения, и эта «необычность» ставит перед художником разнообразные дополнительные задачи. * 242—247

Например, человек не смотрит долго вверх, устает. Стало быть, композиция должна раскрыться или в короткий момент, или читаться постепенно, в строгом порядке, ясно обозреваемом снизу. Посмотрел определенную часть, отдохнул, вернулся, сразу найдя прерванную «строку» изображений, и продолжил до новой остановки.

На потолках, в куполах художники работали и в условной и реалистической живописи. Но если? Если мастеру захочется «открыть окно» в потолке, наподобие того как «открывает» его живописец в картине, смотрящей в мир природы, в мир людей? Это и будет «окно в небо». Ибо, подымая голову ввысь, мы видим высоту здания или природы; потолок или облака.

Как мы помним, в выборе темы произведения монументалист вообще не очень-то свободен, коль скоро эта свобода не выходит за пределы «интересов» архитектуры. Но в сравнении со стенописью выбор тематики для плафонов еще строже. Смыслом должно оправдать это «возвышенное», порой «вознесенное» положение. Потому Микеланджело избирает для своего прославленного плафона в Сикстинской капелле смысл древнейшей книги — «Библии», рассказывая привычные для людей того времени истории непривычно смелым языком скульптуроподобной живописи*. Потому в древнерусских храмах самые верхние точки занимали изображения высших божеств. Потому в дворцах столичных, усадебных, в пышных резиденциях[125], где требовалась не «живопись-философ», а «живопись-волшебник», она и «раздвигала потолки», пуская в интерьер ошеломляющее великолепие небес со всеми их «невозможными» чудесами. * 243, 244

Летающие герои (чаще всего это древнегреческие боги) пересекали небосвод во всех направлениях, будь кто-то из них в крылатых сандалиях или безо всяких крыльев и крылышек. Мифологическим существам дозволены «всевозможные невозможности», чем они дороги живописцу. Изображая объемные фигуры в волшебном полете, живописец располагает их на разном уровне высоты, как бы отмечая тем самым глубинные вехи неба*. Легкими фигурками, тяжелыми разноцветными облаками, удобными, словно причудливые толстые пуховики, незаметно хитрым их расположением — взаимодействием строит мастер-монументалист «небесную перспективу», одну из самых затейливых, точно живописный ребус. Как тут обойтись без небесных чудес? И на плафонах их множество, хотя к ним никто не относится серьезно. * 246—247

В «небесной перспективе» действуют те же принципы: приближенный объем — больше, удаленный — меньше. Но на плафоне они удаляются иначе, чем на картине. Они постепенно исчезают не в земной, а в небесной дали, ибо зритель смотрит на них, держа голову не прямо, как глядят на стенопись, как глядят на идущих по земле, а вверх, как наблюдают высотные явления. И для того чтобы вызвать у нас чувство «высотной глубины», художник прибегает к ракурсу — особому приему изображения людей, предметов, архитектурных деталей в резком их сокращении.

Что такое «ракурс» (фр. — «укорачивать», «сокращать»), легко понять, взглянув на человека вблизи, но снизу вверх или, наоборот, сверху вниз. А еще лучше с этой позиции сфотографировать, чтобы убедиться, как резко меняются именно на плоскости привычные очертания тел, как сокращаются формы предметов, укорачиваются их пропорции. К ракурсам прибегают и стенопись, и станковая живопись, размещая порой на малой площади крупный объем в резком перспективном сокращении. Но только плафонная живопись позволяет ощутить всю виртуозность постепенного изменения ракурсов, их невиданного многообразия; от ракурсов едва наметившихся до причудливых, в которых летающие герои кажутся одноногими иль даже безголовыми, но все-таки естественными в своем высотном парении.

Создавая иллюзорную (лат.), то есть «кажущуюся», «обманчивую» высоту, некоторые мастера плафонов на редкость искусно обманывают наше чувство действительности, переводя зрительное внимание из пространства реального в изображенное. Главное — суметь «стыковать» переход одного в другое, чтобы не «кончалось» одно, когда «начинается» другое, как бывает в строго обрамленной картине. Но чтобы «перетекало пространство», «переливалось бы» оно из зала настоящего в небо написанное.

В истории искусства есть блистательные примеры иллюзорной живописи, словно перекатывающей волны красочного пространства в реальное. Взгляни, сколь хитро скрывает реальную границу между архитектурой и живописью кисть прославленного художника Тьеполо*, чье искусство поражает и сегодня. * 247

Твой глаз еще внизу, в вестибюле. Момент! И ты уже вверху, в шумливо-пестрой толпе, несколько бестолково толкущейся у барьера. Ого, некоторые довольно бесцеремонно перебираются через него ... Позвольте! Но это ведь настоящая стена!? Да, конечно, — за исключением самой верхней ее части, дописанной кистью. Ибо здесь-то первый «замаскированный» край территории стены, где все возможно — даже нарушать законы земного притяжения. Приготовились! И Тьеполо постепенно отсылает твое зрительное внимание все выше, выше, словно по необыкновенным внизу ступеням*. * 246

Первая из них — толпа у барьера, очень плотная по живописи, «заземленная»; затем от нее отрываются «летучие куски», и значит ты уже на воздушной ступени; а далее «по кочкам», по отдельным фигуркам, разноцветным облакам твой глаз увлекается в воздушную бездну ... Упоительное зрелище, от которого, правда, кружится голова, смещается чувство реальности. Земная красочная красота переместилась вверх, а внизу, в вестибюле, замершие в светлом покое скульптуры, точно герои сказки о спящей красавице. До чего же хочется видеть среди них настоящих живых людей, таких же пестрых, как наверху, так же весело толпящихся около скульптуры, как и те, что шумят около рисованной. Тогда объединятся верхний и нижний мир в едином красочном великолепии, заполнив своею жизнерадостностью землю и небеса.

Плафонная живопись в технике фрески очень сложна, ибо художнику приходится работать не только с запрокинутой головой, с затекающими руками, но, как описывал Микеланджело свой личный труд над Сикстинским плафоном, — лежа годами на лесах или изворачиваясь в самых невероятных положениях, нередко захлебываясь краской, капающей в лицо. Не каждому под силу! И порой живописцы предпочитают «работать плафон» ... в мастерской, на холсте, в технике масла, отдельным панно (фр.)*. Это значит — отдельным полотнищем, то есть строго ограниченной вверху плоскостью, укрепляющейся затем в специальной раме в размер плоскости архитектурной. Здесь панно останется навсегда, превратившись таким образом в часть стены, или в целую стену, или в потолок — в зависимости от замыслов архитектора и живописца. * 246

Но фреску заменяют время от времени на масляную технику и по другим причинам: чтобы возвращаться к написанному, переделывать (фреска-то не терпит исправлений), да ведь и не везде фреска уживается. Например, в прославленном городе Венеции живопись на штукатурке быстро разрушалась от сырости и с давних пор была заменена на холст-масло. Вот почему венецианская декоративно-монументальная живопись, в отличие от фресок, столь ослепительна в цвете*. * 245

Разумеется, общее строение изображений, создаваемых внизу, тем не менее осуществлялось мастером в расчете на «заданную позицию» — будь то стена или потолок. Отсюда «опрокинутость» композиций, предназначенных для потолка, что позволяет холсту органически («по-родственному») слиться с архитектурой.

По окончании работы холст укреплялся или в отдельной раме, подобно холсту станковому, но вымеренному точно «в размер» архитектурной плоскости, становясь таким образом «панно». Или он (наряду с другими) включался в предназначенную для него ячейку общей рамы-каркаса и уже в этом случае становился частью общей потолочной или стенной композиции. Эти «каркасы»* порой являют собою подлинные произведения пластики, искусства резьбы по дереву — эдакие дивные золотые рельефы и особенно иконостасы в древнерусских храмах. Созданный для крепления живописи, каркас-рельеф накладывался на весь потолок или стену, обретая вид (вглядись!) золоченой ажурной[126] плоскости, или сквозного рельефа, или рельефной решетки, если мысленно убрать живопись, заключенную в красивое крепление. И драгоценные решетки уже не допускают бурного соединения пространства реального и изображенного, как это было в живописи, если она единолично распоряжалась отведенной ей «территорией» плафона или стены. * 248—249

Пусть ажурная — но ведь это преграда! Потому изображенное пространство не перетекает, а проглядывает, «выглядывает» из ячеек причудливых очертаний, точно из окошек разнообразных форм: овальных, квадратных, с изогнутыми углами ... Или вообще исчезает в строгих досках икон, в живописных построениях которых вообще нет пространственной глубины. В этих условиях живопись не имеет иллюзорной силы, какую мы наблюдали у Тьеполо. Она «не срывает» кровли здания, она украшает архитектуру, подчиняясь при этом общей форме золоченого каркаса, куда включена. А тот свято хранит архитектурные границы здания, будучи сам «выкроен» по их очертаниям. Так что золоченый каркас — это редкостная многооконная рама, и по заполнении ее проемов холстами или досками живопись и сверкающий рельеф, сливаясь воедино, являют собою стену или потолок фантастической красоты. Вот почему отдельная икона[127] — станковое искусство, а в иконостасе, заняв приготовленное для нее окно, она уже вступает в общий монументально-декоративный строй. И смысл ее тоже вступает как бы в общий «хор», становясь частью смысла общего. Вот почему в древнерусской архитектуре фреска и иконостас образуют согласованное единство. Как стена со стеной! Монументальное с монументальным.

Возможности монументальной живописи поистине необыкновенны. Она «раздвигает стены», «снимает потолки», «населяет здания» существами, то подобными прекрасным цветным теням, то почти живыми, как мы с тобой. Чего же еще больше?! Но искусство не повторяется. Другое время, другие события, другие волнения, а значит другие решения все в том же монументальном искусстве. Художник отвечает на требования своей эпохи «размышлениями», «философствованием», «украшениями» иль «борьбой». И в наш век открыта удивительная способность монументальной живописи «быть борцом», «быть оратором», «быть народным справедливым судьей». Особенно в капиталистических странах, где общество как раз несправедливо разделяет людей, где так остра социальная борьба, так велики жертвы, так страшны измены.

Свою боль за преданную и проданную революцию, свою ненависть к предателям художники-монументалисты Мексики переплавляют в кричащую, бунтующую живопись. Ее герои живут на стенах и плафонах иначе, чем герои прошлых времен, У тех был свой мир, в который скорее мы могли бы войти (зрительно), чем они из него выйти.

Мексиканские же правдолюбцы гигантами идут именно навстречу тебе, навстречу каждому, кто повернет в их сторону лицо. Они подымаются, чтобы сказать нам сжигающую их правду, потому что не добились ее сами*; они упрямо выходят из мира своего прямо в наш, потому что перед нами ставят свои проблемы, требуя от нас, живых, решения того, что составляет главную их муку, заботу, заветную идею. Невероятно! Но живопись устанавливает прямой контакт зрителя и изображения, будь то лицо историческое или аллегория; с помощью живописи художник как бы «предъявляет» нам волнующую его проблему, а не «ставит», растворяя ее смысл в особенностях жизни героев. * 250—251

Эта «контактность»[128] достигается специально продуманным построением всего изображения, его композицией. Для художника именно композиция всегда представлялась и представляет наивысшую сложность маэстрии. Из чего, как составить? Чтобы изображение всем своим «составленным» живописно-пластическим единством или единством линейно-плоскостным вызывало бы в зрителе определенную мысль через пережитое чувство — эмоцию[129]. И чем сильнее действует композиция на наши чувства, тем настойчивее разум отыскивает смысл произведения. А разве не так? Сначала «ахнешь» иль изумленно промолчишь, а потом поймешь, разберешься в технике, в построении — в причине изумления.

Коль скоро композиция — это построение смысла, именно смысл, содержание подсказывает средства известные иль толкает к сотворению новых, иль соединяет известное с новым. Например, художник Ороско* в основу композиции кладет ракурс, созданный перспективой, но в его фреске действующий как раз вопреки ей, ибо того требует содержание. Идальго, герой фрески, должен стать гигантом не только потому, что настоящий вождь восстания — велик. Его масштаб — это масштаб борьбы, он — сама борьба, ее выражение. А борьба неистова и велика. И Идальго становится великаном благодаря композиции, нарушившей перспективные законы. Вглядись — Идальго дальше всех, но при этом он несоизмеримо больше всех, а потому и стал гигантом. Резкий ракурс лишил его шеи, зато и резко качнул в открывшееся перед ним пространство, а потому он и нависает всем корпусом над лестничной клеткой. Вот почему неистово идет на нас этот гигант, замахнувшийся одной рукой и протянувший огромный кулак другой ... Круто вперед, горящим факелом прямо в лицо смотрящим. И мы вовлечены в бурлящий поток борьбы. * 251

Видишь, как действует на нас композиция — сначала на чувства, а потом на разум; сначала потрясает, а затем — объясняет. Художник в борьбе за чувства и ум зрителя порой создает композиции необыкновенной активности[130]. Они не просто утверждают контакт с нами, они властно захватывают наше внимание и держат в напряжении до тех пор, пока не откроют весь свой глубинный смысл.

«Новая демократия»[131]! Такова власть народа, изображенная мексиканским художником Сикейросом* в аллегорическом[132] образе свободы[133]. Она выходит из жерла вулкана мексиканской земли подобно извергающейся лаве. Но не успела и распрямиться, как на руках — цепи. И она в страдании, гневе, бунте протягивает к нам, находящимся в пространстве лестничной клетки ... три руки. Не будем гадать о символике третьей, словно за спиною Новой демократии вырастают силы еще более мощные и заявляющие о себе мощным кулаком левой руки. Трехрукая аллегория имеет и совершенно особый композиционный смысл. Куда бы ни шел зритель в пределах этого пространства, он видит две руки, хотя знает о трех. Третья или «отступает», или «вступает» в поле зрения; и руки ... не отпускают нас! Они протянуты к каждому — «прямо в душу»; они требуют от каждого из нас не быть безразличным, равнодушным, ибо «с молчаливого согласия (равнодушных) рождается предательство и убийство». * 208—209, 250

Автор фрески создал динамичную композицию, рассчитанную на динамичного[134], движущегося зрителя, на человека идущего. Чтоб и в движении сохранить драгоценный контакт между изображением и живым современником. Чтоб опять и опять напомнить ему о самом главном.

Монументальная живопись в гражданском своем служении людям, подобно скульптуре, чаще прибегает к «выражению» больших идей, нежели к «отражению» исторических событий. Но, в отличие от скульптуры, большие идеи в живописи выражаются в форме, созданной цветом на плоскости, в самом цвете, в самостоятельной его выразительной силе.

Конечно, преувеличены кулаки мексиканских героев*, конечно, живопись не отражает их жизненной величины. Зато выражает преувеличенной формой напор гнева-страдания. Гнев, страдание словно перелились в изобразительную форму, словно «двигают ею изнутри», и она «клокочет». А цвет! Как много красного, красно-желтого! Порой красный изображает знамена, факел, а порой полыхает вне изображения. Неспроста «красный» — Цвет Революции! Ибо это цвет взрывной силы борьбы, огня настоящего, огня души, вспышек ярости, пролитой крови, накала страстей — будь то страдание иль безудержное движение вперед. И все это Пламя Революции. Стало быть, опять «выражение», а не «отражение»! Можно сказать: «цвет или форма выражающие». Но чаще говорят — «экспрессивные», что, собственно, одно и то же. «Экспрессивные формы», «экспрессивный цвет» — от латинского: «экспрессио» — «выражение», «выразительность». * 250 внизу

Главные проблемы монументальной и станковой живописи очень близки. Так что все, о чем мы рассуждали, «стоя» у стен, с полным правом можно отнести к станковому искусству: «отражение — выражение», «плоскость — линия», «объем — пространство», «перспектива — ракурс» иль «экспрессия форм — цвета».

Между творчеством монументалиста и станковиста нет неодолимой преграды. Спроси у живописцев, кто из них сможет жить без холста и кто не мечтал в то же время расписать стену! Да ведь Рублева, Рафаэля люди знают больше по станковым произведениям, по их прославленным «Троице» иль «Сикстинской мадонне»[135], созданным, правда, для жизни в архитектуре.

Техника фрески потому любима, уважаема, что сохраняет живописцу краски-кисти, столь любезные его сердцу. Знакомые нам художники Мексики положили много сил для создания особо прочных живописных техник, стойких красок, способных выйти на улицу, соединиться с незагрунтованной бетонной стеной, способных хранить яркость, быть рельефно-пастозными. Сикейрос страстно мечтал вывести кисть на простор, на внешнюю сторону зданий. Что-то удалось (его знаменитый «пироксилин»[136]), что-то не совсем, и пока основной общепризнанной живописной техникой экстерьеров остается мозаика.

Архитектура уже в древности «примеривала» мозаичные наряды, украшая ими внешние и внутренние плоскости. Стены — снаружи, полы — внутри. Снаружи — простое составление рельефно-расписных кирпичей или изразцов*; внутри — сложный цветной набор разнообразных камешков. * 254

Как ни странно, сложнейшая живопись наборной мозаики родилась, «попираемая ногами» ... на полу, хотя куски древних мозаичных полов хранятся сейчас в музеях как драгоценные живописные произведения. Маленькие, иногда крохотные камешки ложились в закрепленную основу пола вне строгого порядка, столь необходимого в кладке кирпичной стены. Они ложились как бы «играючи» под искусной рукой древнего мозаичиста в любых цветовых сочетаниях, в нужной для изображения последовательности. Хотел — мудрил, не хотел — выкладывал одним цветом какого-нибудь сторожевого пса. Иль в несколько цветов изображал всевозможных зверей, рыб, карликов, «сценки», словом, все, по чему ступали босые ноги древних людей. Но были и сюжеты «избранные» (почитаемые люди, важные события). Избранным отводились особые места в помещениях, где хождение было реже, где их можно было разглядывать не торопясь. И со временем подобные изображения переместились на стены, а пол больше украшался орнаментами иль незначительными по смыслу сюжетами.

Фреска, мозаика, витраж — это живопись цветными материалами. Цветными материалами работает и станковист, если вспомнить разно «связанный» пигмент. Однако цвет «чувствует и ведет себя» далеко не одинаково во всех этих материалах. В красках он — живой! Он самостоятельный. Он само вещество, цветная перетекающая материя (лат. «вещество»), будь она жидкая или густая. И мы помним, как Пигмент, подчинив себе Связующее, становится «жирным цветом», «прозрачным» иль «сметаноподобным».

В мозаичных же камнях, в витражном стекле цвет «окаменелый»; цвет, «заключенный в стеклянную светлицу». Здесь уж не растечешься, не соединишься, не подскажешь кисти. Цвет отдан камню, стеклу и каменно-стеклянным входит в архитектуру на родственных правах; другими словами — мозаика, витраж органичны в архитектуре. Как же иначе, если строительное искусство и породило живопись в камне, живопись в стекле, то есть в своих наипервейших архитектурных материалах. Но что замечательно — цвет, казалось бы, скованный, плененный, потеряв свободу краски, получает свободу другую. Получает в мозаичном изображении и особенно в витраже.

Красочные витражи не только загораются на просвет ослепительными картинами. Цвет, окрашивая свет, словно уходит в пространство интерьера*, отделяясь от изображения, покидая «светлицу»; уходит со световыми волнами, растекаясь световыми потоками, получая невиданную доселе самостоятельность и свободу. Цветовой свет. Световой цвет. А в архитектуре создается световая среда, порой «море цветового света», которое, по-видимому, задумано зодчими, если здание обращается к витражу; другими словами — если архитектурный образ нуждается в цветосветовой живописи. * 91—93

Монументальное искусство очень трудно показывать в репродукциях. Что-то поддается показу, однако самое главное теряется. Теряется живая связь искусств, их особая жизнь в окружающем нас просторе или пространстве зданий. Книгу, конечно, надо прочитать, но сколь важнее видеть в жизни Жизнь искусства, и видеть самостоятельно. Да, красочное великолепие витража — очевидно в репродукции*. Он похож на себя. И не похож! На бумаге — это сверхъяркая, а потому несколько огрубленная картина. Ибо нет световых лучей, и ты смотришь витраж в отраженном свете, как смотрят непрозрачные плоскости. Но оживает-то он в свете пронизывающем! В жизни мы не просто смотрим, мы чувствуем, глядя; чувствуем причины сверхъяркости витражных картин, рождающейся на глазах; чувствуем световую живость прозрачного цветного стекла*, будь оно тонким, как в старинных храмах, оконным; иль диковинными глыбами (как в современных зданиях), которые так и хочется погладить руками. * 89, 262

Репродукции не в состоянии ввести тебя в цветное пространство интерьеров. Потому не «поплывешь» в волнах цветного моря, наполняющего пространство старинной архитектуры*, не ощутишь живописно-таинственной световой среды, созданной современными художниками в гостиных отелей, домов отдыха, кафе, словом, там, где люди чаще всего отдыхают. Сейчас используют источники искусственного света, а значит располагают витраж в любом месте внутреннего пространства. Иногда витраж напоминает окна, например в метро, словно бы ты и не под землей; иногда переливается целой стеной ... Люди хорошеют в причудливом освещении, всем почему-то тепло, как близ горящего камина, хотя нет никакого огня. И все это происходит потому, что свету, тем более цветному, доступна какая-то дивная «кнопка настроения» человека. Проверь на себе, на своем домашнем освещении. Какое оно у тебя — ярко-веселое, нежно-ласковое или тускло-печальное? Не зря же существуют цветные абажуры, неспроста люстра вносит праздничность, ночник же — уют. А если удивительные цветные камни льют загадочный свет, складываясь в изображения? Или просто соединяются друг с другом в природной стеклянной своей красоте ... Наверное, там — таинственно, там — прекрасно. * 260—261

Большая часть витражных произведений принадлежит декоративному искусству. Подобно декоративной скульптуре витраж полностью отдал себя служению архитектуре, редко отстаивая свой собственный смысл. Мозаика же — самостоятельна. Она, конечно, создает декоративные композиции, но она чаще бывает независимой по смыслу, так как камешек, уподобляясь мазку, позволяет художнику строить на плоскости все известные нам формы — и объемно-пространственные, и плоскостные. Мозаика может даже «репродуцировать» станковую живопись, переводя ее в вечную каменную («пластинчатую»). Однако «пестрая смесь» открыла именно живописи совершенно особую тончайшую красоту цветовых построений — изображений.

Мозаики, конечно, не смотрят на просвет, но мы их видим и не только в отраженном свете, как смотрится фреска или станковая живопись. Свет и отражается и задерживается около мозаичной плоскости. «Каменный цвет» необыкновенно оживляется в своей «окаменелости» благодаря световым касаниям*. Лучи, действительно, играют на стенной мозаике; они отскакивают от острых граней дробленых камней, без конца наталкиваясь друг на друга, сливаясь и витая над каменной живописью легчайшей световой «пленочкой», «облачком». Мозаичист — и особенно тот, которому нравится не отпускать от камней веселые отблески, — нарочно кладет камешки под разным углом к поверхности. И лучи пляшут — скачут, словно вытягивая при этом цвет каждого окаменелого «мазка» в свою световую пленочку, заставляя их здесь смешиваться ... без палитры. Это не механическое смешение цвета, а световое, оптическое (гр.), которое происходит, разумеется, в нашем глазу. * 256—257, 259

На расстоянии цвета сливаются, образуя новые, но образуя их в нашем видении. Вместо зеленого, что увиделся издалека, вблизи окажутся два камешка — желтый и синий. К оптическому смешению как смешению тончайшему пришла и станковая живопись. Многие художники перестали соединять краски на палитре, предпочитая класть их рядом мазочками или красочными точками в задуманных цветовых сочетаниях, предлагая зрителям смотреть холсты только издалека. Правда, станковисты обратились к оптическому смешению цвета почти через полторы тысячи лет, повторяя в чем-то (хотя и в других техниках) открытия прославленных византийских мозаик, столь полюбившихся и древнерусским художникам.

Мозаика любит «косые лучи», в которых она мерцает, в которых оживляется шероховатая — хочется сказать — «гремучая» ее поверхность. Мозаика любит перемену освещения. Солнцу каждый камень отдает свой естественный цвет, а при свечах они сливаются, тяжелеют. Сомкнутся, поплотнеют в общей темной массе, выпустив зато в полную меру свечение золотой смальты*. Мозаика любит свет, и поэтому ей нравится жить на просторе. * 258

Однако на внешних стенах каменная живопись проще по своему строю, ибо удалена от зрителя на очень большие расстояния. В сравнении с ними интерьерные композиции уподобляются изысканным станковым картинам, красочное разнообразие которых действительно изыскивалось художником, он действительно долго, упорно искал его. Экстерьерные же — монументальны. Причем в некоторых живописное изображение усиливается пластикой рельефа. Воистину дружба искусств, если архитектура несет на себе «скульптуроживопись», благодаря которой монументалист создает сверхпластичную мозаику. Но, может быть, именно поэтому столь властную по отношению к зданию.

Ради массового зрителя, ради того, чтобы завладеть его глазами, умом, сердцем, монументальная живопись порой нарушает свои вековые «уговоры» с архитектурой и строит композиции, не считаясь с особенностями архитектурных плоскостей. «Заказчик» и «исполнитель» словно поменялись местами! Не архитектура использует живопись, а живопись — архитектуру! Она захватила ее потому, что нуждается в просторной плоскости для выражения сверхважной идеи. Архитектура согласна, здание ректората (руководящий центр университета) предоставляет живописи огромный фасад — свой «лоб», для того чтобы на огромном возникло огромное. Огромные герои — выразители Идеи.

Архитектура подняла их над окружающим пространством университетского городка*, чтобы дать возможность именно изображениям выкликнуть погромче заветный смысл; чтоб далеко был он «слышен-виден». Это и делает один из стремительно идущих гигантов, переданных в крутом ракурсе (сверху вниз). Он «крикнул» в окружающий простор ... «крикнул жестом руки», указывающей за пределы его собственной плоскости, по которой движется с другими; он указал на главный корпус университета, как бы соединяя его смысл и изображенную народную лавину, в которой находится сам: «университет — народу, народ — в университеты». Таким образом, «мозаика-архитектура» выразила наиглавнейшую мысль-идею, и она парит над всем архитектурным комплексом. * 265

Современная архитектура и у нас* и в других странах постоянно обращается к монументальной живописи. Порой она уступает ей первенство, но все-таки чаще оставляет его за собой, предлагая фрескам, витражам, мозаикам считаться с особенностями собственного — архитектурного строения. * 266—267

«Прорастая же» человеческими образами, историей, становясь полем битвы, трибуной Народной Правды, носителем народных идей — Архитектура и Живопись приобщаются к заботам монументальной скульптуры, а потому — как мы видим — выступают в совершенно новом для себя качестве, превращаясь в живописно-общественный Памятник, в Монумент Общества.

Городская архитектура, богатая настенной живописью, действительно, составляет грандиозную картинную галерею, в которой, однако, «картины» никогда нельзя поменять местами или увезти на выставку. Да ведь и «картиной» не назовешь сложные изогнутые архитектурные плоскости, которые расписывает художник, вступивший в рабочий союз с архитектурой.

Такие «картины» то распускаются в высоте причудливыми парусами (справа — «Грановитая палата» в Кремле, расписанная в XIX веке художниками Палеха); то сливаются воедино со стройным арочным рядом протяженного в глубину пространства (слева — «Лоджии Рафаэля», расписанные под руководством самого маэстро. Ватикан. Рим. Италия. XVI в.).

Два мира единого искусства Живописи. В одном из них обитает станковая живопись (вверху — портреты XVIII века в музее-усадьбе Кусково). В другом — живопись монументальная (справа — древнеримская стенопись Виллы мистерий близ Помпеи, I век до н. э.). Обе живут в интерьере, но неодинаково уживаются со стеной, потому что монументальная живопись «рождена» в стене, а станковая «приглашена» быть на стене. Картины могут исчезнуть, подобно остальным предметам Гостиной. Ибо станковая картина — предметна, как и они. Как и они, картины были внесены в покои по окончании всех Строительных работ. Но если наступит вновь время извести и штукатурки (время ремонта), картины уйдут вместе с другими красивыми вещами переждать трудное время.

А фреска появляется на свет именно с сырой штукатуркой и, просыхая со стеной, обретает истинную красоту, которая и есть красота самой стены. Потому так больно смотреть на выбитые куски! Это ведь раны на живом теле изображения, ибо Стена и изображения — нерасторжимы. В комнатах, расписанных фреской, не может быть ремонта. В крайнем случае — реставрация! — художественное «излечение заболевшего изображения».

Там, где живут станковые картины, — там красота изменчивая, ибо возникает она в помещении, заполненном целым миром предметов, в том числе и картинами. Но меняются времена, хозяева, вкусы. Меняется и красота. Порой вещи совсем покидают комнаты, в которых наступает тогда гулкая удручающая пустота. И заполняет она собою все пространство в ожидании новых обитателей. Помещения, где обитает монументальная живопись, — неизменны в своем облике и никогда не бывают пусты, даже если в них нет ни единого предмета. Даже репродукция (справа) передает чувство наполненности Виллы мистерий, пустой на самом деле. Стенопись обладает огромной силой воздействия на внутреннее пространство, на наши чувства, тем более когда изображения относительно соразмерны нам, людям; фрески виллы были соразмерны и тем, кто создал их, кому были понятны все действия странного ритуала, совершаемого ее героями. Но современники фрески погибли при извержении вулкана почти две тысячи лет назад, а изображения живы и все так же совершают обряды, еще более загадочные ныне. Они, эти люди, эти безмолвные цветные тени тысячелетнего прошлого, здесь! В этой комнате! И комнате лучше всегда оставаться пустой, потому что никакие предметы других эпох не выдержат их соседства. Какую бы мебель ни внесли в Виллу мистерий, она не пересилит действия красного широкого фриза, на котором герои торжественно скользят «из кадра в кадр», погруженные в исполнение непонятного таинства.

Сказанное касается не только древности. Расписанные стены — всегда активны, особенно по отношению к внутреннему пространству. И неизменны! Снятие монументальной живописи со стены — это ее уничтожение. Потому и расписывают (или украшают мозаикой) стены преимущественно общественных зданий или тех, назначение которых не изменится на многие годы вперед.

Среди техник монументальной живописи мы особо выделяем фреску, ибо в ней работали лучшие художники почти всех народов, в ней решались самые сложные проблемы своего времени. А теперь еще раз взглянем для сравнения на жизнь станковой живописи, обитающей только в интерьере (слева). Рамы отгораживают изображенных, они в своем собственном мире, из которого глядят в наш ... издалека, не стремясь преодолеть границы овальных «золотых окон». Так и живут по сей день в Кускове, где

Почтенный замок был построен,

Как замки строиться должны:

Отменно прочен и спокоен

Во вкусе умной старины.

Везде высокие покои,

В гостиной штофные обои,

Царей портреты на стенах,

И печи в пестрых изразцах.

(А. С. Пушкин)

Фреска проходит сквозь все века истории культуры, потому что существовала она всегда, будучи всегда разной в творчестве разных народов и времен. Фреска — это «лик эпохи», проглядывающий сквозь Жизнь изображенную. Попробуем увидеть сто в древнеегипетской стенописи (справа). Стройные, хрупкие в талиях девушки с очаровательными носиками, удлиненными глазами, в венках-диадемах, в ожерельях, браслетах, серьгах и париках ... Это ли не милые подробности их девичьих радостей? И вдруг ... «Замри!» — слышен властный голос эпохи Древнего Египта. Замри, но задержи красоту быстротекущей жизни. И они послушно замерли в белых одеждах на белой стене гробницы, накрепко зажав в кулачках расцветшие папирусы, красавцы лотосы, гранаты, виноград, музыкальный инструмент для утехи богини Хатор. Замерла в молитве на стене своей гробницы и царица Нефертари, супруга Рамзеса II, воздев руки ввысь (слева). Все 4000 лет искусство Египта обслуживало культ мертвых, почти омертвев само, но не потеряв любви к жизни.

Фреска и архитектура — нерасторжимы, и назначение здания усиливает действие стенописи. Храм — не гробница, хотя может быть и усыпальницей. Например, усыпальницей великих и удельных князей московских, находящейся под сводами Архангельского собора в Кремле. Храм, в отличие от гробницы, создавался для живых, потому «галерея» изображенных князей, вознесенная на стенах и столбах храма, является «зданием» русской истории и государства, «построенным» живописью совместно с архитектурой. Фрески исполнены в XVII веке. Справа — князь Владимир Андреевич Храбрый, сподвижник Дмитрия Донского, более похожий на святого, чем на воина. Воистину благочестивый воин.

В России фреска существует как высокое искусство более семисот лет, начиная с Киевской Руси, и являет собой картину напряженной художественной жизни, в которой существовали разные направления, школы и яркие индивидуальности. Например — строгость, линеарное благородство псковской фрески XII века (слева — фрагмент росписи Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря во Пскове). Или — свободная живописная манера Феофана Грека (справа — фрагмент росписи церкви Спаса-на-Ильине в Новгороде, XIV век). Но оба произведения, разделенные во времени на двести с лишним лет, относятся к живописи условной. Как красив сдержанный цвет фрески! Как ощутима жизнь стены!

Реалистическая живопись, известная всем особенно хорошо по живописи станковой, тем не менее родилась и окрепла во фреске. Впечатляющая сила могучих образов, созданных кистью Мазаччо, заключена в реальности объема, как бы возникающего в резком столкновении света и тени. Жизнь Мазаччо была очень коротка, но ему хватило ее, чтобы засветить яркий факел нового искусства. Искусства реалистической живописи. Слева — фрагменты фрески Мазаччо «Чудо со статиром», исполненной в начале XV века в капеле Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине во Флоренции. Италия (см. также стр. 66). Справа — фрагмент композиции с апостолом Петром.

Много произведений создано в живописи, и всякий раз они создаются красками-цветом на плоскости малой и большой. Но это неисчерпаемое разнообразие как бы разделяется на два мира. Мир живописи реалистической, например фрески Мазаччо (стр. 232—233), и мир живописи условной, например фрески Андрея Рублева: вверху и слева — «Страшный суд», роспись свода Успенского собора во Владимире. 1408 г; справа — фрагмент «Страшного суда» (см. текст, стр. 214).

Рублев и Мазаччо — современники. Они умерли, наверное, в один год, хотя, когда Рублев работал над композицией в Успенском соборе, Мазаччо был еще маленьким мальчиком. Будучи рядом во времени, они оказываются не только в разных городах, странах, в разном окружении людей с резко противоположными вкусами, но и как бы в разных эпохах, столь различно их «воззрение на мир», их мировоззрение. Творчество Андрея Рублева — это самый прекрасный период русской средневековой культуры. А творчество Мазаччо — это эпоха Возрождения, начавшаяся в Европе с Италии, и если Мазаччо «спускает с небес на землю» героев священных книг, то Рублев устремляется в небеса в поисках человеческой правды-истины. Эта правда — есть Добро! — понимание и сочувствие всем человеческим бедам. И Добро торжествует на «Страшном суде». В том убеждает ясный облик судей, доброта которых, засветившись в их чистых ликах, распространяется далее, пока не округлится в ореол «круглой светлоты», то есть в нимб каждой головы. И тяжелый свод словно легчает на наших глазах благодаря скоплению этой светлоты, благодаря разумной стройности рядов святых и ангелов, расступившихся при появлении в центре свода Судьи Главного ... И тоже всех понимающего, а потому всех и все прощающего.

Вот в таких роскошных «станцах», то есть комнатах Ватикана (резиденция папы Римского), роскошь которых и сотворена волшебством фресковых изображений — изобразительных и декоративных, находится знаменитая «Афинская школа», фреска Рафаэля, прославленного живописца зпохи Возрождения. Слева — «Станца делла Сеньятура» («Комната подписи», где скреплялись печатью указы папы); вверху «Афинская школа», XVI в.; справа — фрагмент композиции — «Аристотель». В «Комнате подписи» — две стены с оконными проемами, а две — глухие, предоставившие художнику возможность создать картины в форме полукруглой люнетты «Афинская школа» и есть фреска-картина, живопись реалистическая, резко отличающаяся от живописи условной. Просторный мир архитектуры, в среде которой находятся древнегреческие мудрецы как представители разных школ античной философии во главе (в центре) с Платоном и Аристотелем, — все это изображено с такой светотеневой силой, с такой глубиной пространства (см. текст, стр. 215), что у зрителя возникает чувство исчезновения стены и появления еще одной реальности, реальности изображенной, существующей, однако, рядом с реальностью подлинной, с настоящими людьми, обитающими в настоящей архитектуре. Недаром среди многочисленных героев фрески можно найти даже самого Рафаэля, в черной шапочке, скромно поместившегося в самом правом углу люнетты (нижний ряд). Картина, построенная как «окно, открытое в мир», вошла в искусство начиная с эпохи Возрождения и снискала себе наибольшую славу в станковой живописи. Потому особо подчеркнем значение фрески в этом повороте внимания к новой красоте. Именно во фреске раньше других началось движение: от средневековой условности к реализму нового времени.

Слева — «Ангел» из композиции «Страшный Суд»; роспись Андрея Рублева на Своде Успенского собора во Владимире (фрагмент). Фреска. Древняя Русь. 1408 г. (Стр. 234—235; см. текст, стр. 214).

Справа — «Ангел» из композиции «Страшный суд», роспись Джотто ди Бондоне на западной стене капеллы Скровеньи в Падуе (фрагмент). Фреска. Италия. Около 1308 г. (стр. 67; 240—241; см. текст, стр. 214—215).

Живопись, порожденная культурой средневековья. И живопись нового времени, начало которой положил Джотто. «... век тот и грубый и неумелый возымел силу проявить себя через Джотто столь мудро ...» (Вазари, 1550).

Джотто ди Бондоне. Фрески из капеллы Скровеньи. Начало XIV века. Слева — «Встреча Иоакима с пастухами». Справа — «Дар Энрико Скровеньи» — так условно можно назвать фрагмент огромной композиции на западной стене «Страшный суд». Энрико дарит капеллу, выстроенную и расписанную на его средства. Этот дар благосклонно принимают трое святых из рук коленопреклоненных Энрико и монаха ордена кавалеров святой Девы Марии, в который вступил и Энрико.

Она все такая же — «Капелла Скровеньи». И стоит все там же, в Падуе, на месте древней арены, почему ее еще называют «Капеллой дель Арена». Все такая же строгая, скромная, в общем-то маленькая, как плотный красный кирпичик. Все то же окно над входом, и вот уже около семисот лет все так же открываются двери перед входящими. Сюда приходил еще Данте, когда Джотто работал над фресками. И ныне приходят «к Джотто» со всего белого света. Идут-едут, чтобы повидать первого живописца Нового времени. Джотто, действительно, встречает всех, правда, несколько иначе, чем он встречал Данте. Но общение с ним, точнее, с его фресками порождает чувство непосредственного общения с художником. Потому что в своих героях — будь они лицами историческими, как Скровеньи, или легендарными, как Иоаким, — Джотто выразил себя в своих представлениях о лучших людях. Это люди достойные! Иначе не назовешь тех, кто прост и открыт, чистосердечен и скромен, в ком много любви к ближним, жизнен ной мудрости и душевной чистоты. Все эти качества создают неповторимую красоту «джоттовых образов» — красоту величественную и ясную. Она действует тем более неотразимо, что художник словно приблизил к нам своих героев, наделив их редкой силой светотеневой реальности, объемности, какую видит наш глаз в нашем ближайшем окружении (см. текст, стр. 214—215).

Фреска творит на стенах, сводах и в куполах целые сложные миры, смысл которых требует специального раскрытия. Справа — плафон Сикстинской капеллы в Ватиканском дворце, расписанный великим Микеланджело в XVI веке (Рим, Италия). Сцены (на темы библейской истории) чередуются в высоте как гигантские страницы книги, выложенные в один ряд.

Сотворение мира и история жизни первых людей на земле. Этот стройный рассказ завершается на торцовой стене мощным взрывом «Страшного суда». В не менее страшном хороводе кружат в куполе госпиталя Каваньяса в Гвадалахаре трагические герои, созданные Хосе Клементо Ороско. Мексика. XX в. (слева).

Роспись плафонов, исполненная в технике фрески (слева — «Дельфийская сивилла» Микеланджело. Фрагмент росписи плафона Сикстинской капеллы в Ватиканском дворце). И в технике масляной живописи (справа — «Триумф Венеции» Веронезе. Фрагмент монументально-декоративного убранства потолка Зала Большого Совета во Дворце дожей. См. также стр. 249. Венеция. Италия. XVI в.). Техника фрески не прижилась в Венеции, городе влажном, построенном на воде каналов.

В XVIII веке, веке роскошных дворцов и пышных празднеств, в веке самых изощренных костюмов и убранства интерьеров — монументальная живопись, превращаясь в декоративную, выдала миру самые изумительные свои произведения. И особенно живопись плафонная (см. текст, стр. 217), созданная на недосягаемой высоте в прямом и переносном смысле этого слова. Справа и слева внизу — декоративно-монументальная фресковая роспись плафона лестничного вестибюля Епископского дворца в Вюрцбурге (Германия), исполненная в середине XVIII века прославленным итальянским живописцем Джованни Баттиста Тьеполо. Его творчество в области монументальной живописи — одно из самых блистательных, а его роспись Вюрцбургского дворца — вершина декоративного искусства XVIII века.

Исчезли 650 квадратных метров потолка под изобразительным натиском живописи! Она раздвигает его, чтобы зрители увидели над своими головами Олимп, обиталище античных богов. В бездонной глубине, на облаках пребывает сам Аполлон — бог солнечного света, покровитель Искусств. По изображенному карнизу, которым завершаются нарядные настоящие стены, разместился многолюдный мир аллегорий — олицетворений разных частей света: Европы, Америки, Азии, Африки. Их узнаешь по приметам природы и изображенной архитектуры. Европа — прекрасная женщина! — представлена в блестящем окружении аллегорических фигур наук и искусств. Многие из них Тьеполо писал с себя, со своего сына — Джованни Доменико Тьеполо, со своих помощников. Поэтому мир верхний повторяет мир земной, погруженный в пеструю суету блестящей придворной жизни. Художник К. Лагрен (вверху), как и Тьеполо, тоже обращается к олимпийским образам и создает в середине XVIII века прекрасное плафонное панно «Юнона» в технике масляной живописи для столовой дворца в Кускове. Но, в отличие от Тьеполо, имя его малоизвестно. Это является доказательством высокого уровня декоративно-монументальной живописи XVIII века.

Слева — резной иконостас в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря в Москве. XVII в. Справа — резной плафон Зала Большого Совета Дворца дожей («Палаццо дукале») в Венеции. Италия. XVI в. В глубине зала — огромная настенная композиция «Рай», созданная Тинторетто в конце XVI века.

Иконостас — это «икононоситель», а значит «смыслоносигель», так как в его огромной многооконной раме форма окон, их размер и порядок расположения определены смыслом живописи. Потому иконостас должен быть монументален, в крайнем случае монументально-декоративен. А потолок Палаццо дукале — декоративно-монументален, ибо декоративное начало победило и в подчинении смысла живописи задаче украшения, и в нарядности рам (см. текст, стр. 217).

Современная монументальная живопись Мексики (см. текст, стр. 218). Слева — Сикейрос. «Новая демократия». Роспись во Дворце изящных искусств в Мехико; общая композиция и фрагмент. Фреска. Справа — Ороско. «Идальго». Роспись во Дворце правительства штата Халиско в Гвадалахаре. Фреска. Стенопись мексиканцев — это живопись-борьба!

Живопись, затянувшая целую стену в помещении, скорее напоминает ковер, чем картину, хотя и является монументальной картиной. И чем больше стена, чем выше поднимает живописец линию горизонта, тем просторнее, обширнее открывается мироздание перед глазами зрителей, будто смотрим мы откуда-то сверху, то ли с вершин, а может, с облаков. Поэтому леса, горы, реки, люди, деревья, звери идут перед глазами словно бесконечная панорама мира. Так удивительно видит свою страну, свою историю, свой народ современный грузинский художник Н. Игнатов. Слева — «Песнь о Грузии». Фреска. Пицунда; слева внизу — фрагмент этой композиции. Справа — фрагмент панно «Посвящение Пиросмани». Темпера. Тбилиси (стр. 65).

В отличие от фрески, которая большей частью живет внутри зданий, мозаика живет и под открытым небом, часто выступая в роли декоративной. Пластинчатая мозаика наряжает, одевает здания в роскошные керамические или пестрокаменные «одежды» всевозможных цветов и узоров. Перед нами полихромная (многоцветная) архитектура глубокой древности и средневековья. Слева — знаменитые «Ворота Иштар», созданные более двух с половиной тысяч лет назад в известнейшем городе Древней Месопотамии — в Вавилоне (ныне находятся в Лувре. Париж). Справа Ансамбль Шах-и-Зинда в Самарканде (XIV—XV вв.). Это архитектура средневекового Востока. Древняя полихромия проще — при всей ее цветовой торжественности. Средневековая — сложнее, потому что ее многоцветие составлено из разнообразных сложных элементов. Вглядись в цветную керамику, покрывающую стены здания. Здесь и кирпич с глазурованными плоскостями, и изразцы, но главное — керамическая резная мозаика! Каждая составляющая ее частица при близком рассмотрении подобна ювелирному изделию. Но с расстояния — это подлинно живописная симфония редкой гармонии.

Когда говорят «византийские мозаики», нередко следом добавляют «в городе Равенна». Да, в древнем городе Равенна, где похоронен великий Данте, где много церквей-базилик, усыпальниц-мавзолеев, крещален-баптистериев, должно быть и много мозаик, коль скоро стены равеннской архитектуры — как рассказывают путешественники — изнутри убраны мозаичными узорами и картинами. Одна из них перед нами — «Царица Феодора со свитой придворных», монументальная живопись на стене прохода к алтарю церкви Святого Виталия в Равенне (VI в.). Благодаря цветным репродукциям мы разглядываем мерцающую каменную живопись совсем близко. Слева внизу видно превращение каменных «мазков» в линии, которые по мере удаления изображения (справа) все более плотнеют, пока совершенно не изменят цвет на большом расстоянии (слева вверху). Мозаика вибрирует в драгоценных переливах, в сиянии каменного цвета (см. текст, стр. 221), а утонченность его подбора и условность изображения еще более усиливают красоту вечной живописи.

Она загорается ослепительным каскадом чистых цветов при свете утреннего солнца (стр. 258—259), заливающего алтарное пространство через восточные окна; или мерцает, тлеет в тревожном освещении свечей, вспыхивая золотом смальты и замирая во тьме. И царица то предстает ... «хозяйкой медной горы», проглядывая загадочным ликом сквозь россыпи драгоценных камней, то засветит золотым тяжелым оком власти.

Идут века, мерно течет время, меняются поколения людей, появляются и исчезают государства, и прежде именитые города живут воспоминанием о минувшем блеске, отсветы которого то вспыхивают, то гаснут в прохладных базиликах Равенны.

Все, что минутно, все, что бренно,

Похоронила ты в веках.

Ты, как младенец, спишь, Равенна,

У сонной вечности в руках.

Рабы сквозь римские ворота

Уже не ввозят мозаик.

И догорает позолота

В стенах прохладных базилик.

Лишь в пристальном и тихом взоре

Равеннских девушек, порой,

Печаль о невозвратном море

Проходит робкой чередой.

(А. Блок)

Витраж — самое эффектное искусство! Он производит впечатление порой ошеломляющее (см. текст, стр. 220). Цветовой свет или световой цвет с силой врывается сквозь строго ограниченный архитектурный проем, в результате чего витражное изображение словно продолжает «волноваться», как бы распрямляясь на твоих глазах. Так расправляет свои точеные лепестки оконная роза в узко-гулком каменном пространстве собора Святого Вита в Праге (стр. 260—262; витражи исполнены в XIX—XX вв. Ф. Кисела, Я. Яресом, М. Швабинским). Так (стр. 263) вспыхивает в самом центре витража ярким контуром белый голубь (справа — Л. Бернини. Кафедра собора Святого Петра в Риме. Италия. XVII в.).

Слева — К. Ороско. «Аллегория Мексики». Стенопись в библиотеке в Хикильпане, штат Мичоакан. Мексика. XX в. Справа вверху — Д. Сикейрос. «Университет — народу, народ — в университеты»; мозаичный рельеф на здании ректората в Университетском городке в Мехико. Мексика. XX в. Справа внизу — Д. Ривера. Фрагмент композиции «Город Теночтитлан»; стенопись в Национальном дворце в Мехико. Мексика. XX в.

Монументальная живопись служит людям вот уже в течение многих веков. Разве только в XIX веке была небольшая остановка перед новым ее взлетом в наше время. Мексика немало тому способствовала, первой обратившись к этому замечательному виду искусства (см. текст, стр. 221). Во всяком случае, когда говорят «мексиканская школа монументальной живописи» — тому есть основания. Мексиканский вклад в развитие монументальной живописи очень велик, а он в свою очередь обязан деятельности трех великих художников.

Хосе Клементе Ороско,

Давида Альфаро Сикейроса,

Диего Риверы.

Это ее столпы, вожди, пророки. Творческое наследие их огромно, а творческий почерк — индивидуален, и легко увидеть при сравнении монументальной живописи каждого из них. Возвышенно-драматический почерк Ороско, напористый динамизм Сикейроса и относительный покой Риверы.

Н. Андронов, А. Васнецов, В. Эльконин.

«Октябрь». Мозаика на здании киноконцертного зала «Октябрь» на проспекте Калинина. Москва, 1967. Натуральный камень, смальта.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ