4. От Аничкова моста до Знаменской площади

Вид на Аничков мост и дворец Белосельских-Белозерских. Литография Л.-Ж. Жакоте и Г.-М.-П. Регаме по рисунку И. Шарлеманя. 1850-е гг.

Извозчики на Невском проспекте. Фотография 1890-х гг.

Петербургские двойники: каменные, бронзовые, алебастровые, et cetera…

Аничков мост, к которому мы подошли, — одна из замечательнейших достопримечательностей Петербурга. Как ни странно, не мост назван по имени дворца, а наоборот: самая первая переправа через Фонтанку, наведенная в этом месте в 1715 г., получила свое название от имени подполковника М. Аничкова, солдатам которого было поручено ее строительство. В дальнейшем мост неоднократно перестраивали, но его название неизменно сохранялось. Когда же близ него был воздвигнут дворец, то его для удобства стали называть «дворцом у Аничкова моста», а позднее и просто — Аничковым дворцом. Но дворец у нас остался позади, и сейчас мы вступаем на Аничков мост.

Академик Д. С. Лихачев утверждал, что для читателей Достоевского, которые хорошо знают Петербург, в том числе Петербург исторический, город в процессе чтения петербургской прозы писателя как бы дописывает художественный текст. Яркий пример, подтверждающий истинность этого наблюдения, — ранняя повесть Достоевского «Двойник», жанр которой сам автор определил как «петербургскую поэму».

Все, кто читал эту повесть, хорошо помнят, что первая встреча господина Голядкина старшего, главного героя произведения, и господина Голядкина-младшего, его двойника, происходит ужасной ноябрьской петербургской ночью — «мокрой, туманной, дождливой, снежливой, чреватой флюсами, насморками, лихорадками, жабами, горячками всех возможных родов и сортов», — когда Яков Петрович (так зовут героя) возвращался по набережной Фонтанки к себе домой в Шестилавочную улицу (ныне улица Маяковского) из дома у Измайловского моста, где квартирует его бывший благодетель статский советник Олсуфий Иванович Берендеев, со званого вечера у которого его со скандалом выдворили «в толчки». Двойник сначала дважды попадается господину Голядкину навстречу, а когда герой, миновав Невский проспект, поворачивает с Литейной улицы (которая еще не имела статуса проспекта) в Итальянскую (ныне улицу Жуковского), двойник обгоняет его сзади и уже до Шестилавочной они движутся в одном направлении, а в доме Голядкина происходит и их личное «знакомство».

Исследователи затрудняются однозначно определить природу двойника господина Голядкина, но тот, кто не читал повести, может сейчас условно принять, что двойник главного героя — это галлюцинация его больного сознания, и отношения Якова Петровича — старшего и Якова Петровича — младшего — это, как определил психиатр Н. Е. Осипов, «роман господина Голядкина с самим собою»[406].

Как же город «дописывает» «петербургскую поэму» Достоевского? Это блестяще раскрыл в своих работах замечательный исследователь жизни и творчества писателя Г. А. Федоров[407]. Дело в том, что сама идея двойника в известной мере подсказана больному сознанию господина Голядкина Петербургом.

Как уже было отмечено, от дома его превосходительства Берендеева у Измайловского моста господин Голядкин бредет по набережной Фонтанки, затем переходит через Аничков мост, проходит один квартал по Невскому, сворачивает в Литейную и после — в Итальянскую улицу… На всем этом маршруте (хотя Достоевский и не отмечает данного обстоятельства, оно оказывается как бы в подтексте повествования) герою с навязчивой повторяемостью, вновь и вновь, встречаются двойники, порожденные петербургской городской средой, — архитектурные, скульптурные и проч.

С. Шоле. Троицкий (Измайловский) собор и Измайловский мост. Гравюра на стали. 1838

Двигаясь по набережной Фонтанки от дома Берендеевых, господин Голядкин оставляет за своей спиной Измайловский мост, а затем минует Обуховский, Семеновский, Чернышев… Сегодня это совершенно разные мосты, но в 1840-е гг., когда происходит действие «Двойника», это было не так. В 1780-е гг. по типовому проекту (предположительно французского инженера Ж.-Р. Перроне) в Петербурге через Фонтанку было построено семь совершенно одинаковых каменных мостов оригинальной конструкции с гранитными башнями, в которых размещались разводные механизмы, и цепями в оформлении, о первоначальном облике которых сегодня можно судить по двум сохранившимся мостам этой серии — мосту Ломоносова (бывш. Чернышеву) и Старо-Калинкину (бывш. Большому Калинкину)[408]. В 1850–1860-е гг. большая их часть была перестроена, и мосты утратили былое конструктивное единство. Но в 1845–1846 гг. (время написания «Двойника») на пути господина Голядкина, как в фантастическом экспрессионистском фильме, четырежды должны были, один за другим, из ноябрьской призрачной мглы возникать мосты-двойники. Так исподволь в повествовании возникал и развивался сопровождавший путь героя мотив двойничества, подготавливая третью, роковую встречу господина Голядкина-старшего с господином Голядкиным-младшим.

Набережная реки Фонтанки у Обуховского моста. Литография К. Беггрова. 1823

Казалось бы, Аничков мост должен был разрушить это наваждение героя Достоевского. Еще недавно он тоже был одним из мостов-двойников через Фонтанку. Но в мае 1841 г. старый мост, ограничивавший проезд по центральной магистрали Северной столицы, был разобран, и за семь месяцев был возведен новый в ширину Невского проспекта по проекту инженера И. Ф. Бутацца (при участии А. Х. Редера), открытие которого состоялось в январе 1842 г. С этого времени Аничков мост приобрел свой современный облик, ничуть не похожий на облик мостов-собратьев. Однако в действительности мотив двойничества сопровождал движение господина Голядкина и здесь, только выразилось это не в конструкции моста, а в иной, совершенно оригинальной форме.

Дойдя по набережной до Невского проспекта и переходя Фонтанку Аничковым мостом, Яков Петрович Голядкин дважды проходит между парами скульптурных групп знаменитой композиции барона П. К. Клодта, водруженных на высоких гранитных устоях-пьедесталах на западной и восточной сторонах моста. «Ну и что же? — спросит современный петербуржец. — Где же здесь мотив двойничества?» Отвечая на этот вопрос, мы вновь от современного Петербурга должны обратиться к архитектурной истории Северной столицы.

По первоначальному проекту оформления на гранитных береговых устоях были водружены созданные Петром Клодтом скульптурные группы, которые, однако, представляли собой не четыре разных изваяния, динамически развивающих общую тему «Укрощения коня» (как в настоящее время), а две повторяющиеся группы фигур — «Конь с идущим юношей» и «Юноша, берущий коня под уздцы» (в первоначальном варианте более отчетливо просматривалась ориентация П. К. Клодта на античные изваяния близнецов Диоскуров, установленные в Риме на Капитолийском холме). Отлитые с двух моделей и поставленные попарно на западной и восточной сторонах моста, они были установлены так, что скульптура, остающаяся при входе на мост у пешехода справа за спиной, тождественно встречала его при сходе с моста слева (соответственно была установлена и вторая пара)[409]. Таким образом, господин Голядкин (скорее всего, переходивший ночью пустынный Аничков мост по диагонали) двигался от одной скульптурной группы Клодта к другой, являющейся ее тонным повторением.

Но, оказывается, и это еще не всё! Когда в 1841 г. были отлиты в бронзе все четыре фигуры клодтовской композиции, то только одна пара из них была установлена на западной стороне моста (со стороны Аничкова дворца), а вторая прямо с Литейного двора по распоряжению Николая I была отправлена в Берлин в качестве подарка шурину императора — прусскому королю Фридриху Вильгельму IV, и на восточных устоях моста водружены их раскрашенные под бронзу алебастровые копии. Удивительное дело! Значит, на мосту стояли не просто две пары скульптур-двойников, но одна из них была, фигурально выражаясь, фальшивая! Подобная «конфигурация» еще более составляла своеобразный pendent «Двойнику» Достоевского, где из двух господ Голядкиных один — Яков Петрович — старший — был настоящим, а второй — Яков Петрович — младший — самозванцем, фальшивкой.

Впрочем, надо констатировать, что описанная ситуация с клодтовскими группами на Аничковом мосту существовала лишь до октября 1843 г., когда алебастровые копии, простоявшие почти два года на восточных устоях моста, были заменены на вновь отлитые бронзовые изваяния. Так что в 1845 г., когда господин Голядкин проделывал свой маршрут от Измайловского моста в Шестилавочную улицу, гипсовые фигуры-двойники на Аничковом мосту были уже хотя и в недавнем, но прошлом. Однако первые петербургские читатели повести, конечно же, помнили совсем недавнюю историю с фальшивыми монументами.

На этом история, однако, еще не заканчивается. Повесть «Двойник» была опубликована в февральском номере журнала «Отечественные записки» за 1846 г. А в апреле того же года многострадальная пара клодтовских коней, теперь уже прямо с устоев, была снята с постаментов и отправлена в Италию, — в подарок неаполитанскому королю. А на опустевшие гранитные устои вновь водрузили раскрашенные алебастровые копии. И только в 1850 г. они были окончательно заменены бронзовыми, причем на этот раз Клодт отказался от очередной отливки первоначальных изваяний и создал две новые оригинальные скульптурные группы, которые вместе с двумя старыми как раз и образовали динамический сюжет, представляющий четыре стадии укрощения юным атлетом непокорного коня. С этого момента скульптурная композиция «Укрощения коня» на Аничковом мосту приобрела свой современный вид[410].

Л. Бонштедт. Невский проспект у Аничкова моста. 1847

Какова же итоговая картина? Мотив двойничества, как мы показали, присутствовал в оформлении Аничкова моста на протяжении всех 1840-х гг. Но также немаловажно, что почти всё это десятилетие (за вычетом двух с половиной лет) одна из двух парных групп была не бронзовой, а алебастровой — фальшивой. Так на маршруте героя «Двойника» Петербург своими специфическим средствами, в камне, бронзе и гипсе, разыгрывал столь важную для проблематики повести Достоевского коллизию подлинности и подмены. И пусть на момент выхода повести в свет это соотношение фигур на Аничковом мосту на короткое время изменилось, но и у петербургских читателей второй половины 1840-х гг., у наиболее чутких из них, когда они, следя за злоключениями господина Голядкина, представляли себе героя семенящим от одной клодтовской скульптурной группы к другой, которые снова стали воплощением названной коллизии, вполне могли возникнуть столь созвучные «петербургской поэме» Достоевского ассоциации.

Перейдя вместе с героем повести «Двойник» через Аничков мост, мы исчерпали свой сюжет в рамках литературной прогулки по Невскому проспекту. Но Яков Петрович Голядкин продолжает свое движение в Шестилавочную улицу. И чтобы завершить картину, отойдем вслед за ним на несколько сотен шагов от Невского по Литейному проспекту, остановимся перед левым флигелем Мариинской больницы, мимо которого проходит герой Достоевского, поворачивая с Литейной в Итальянскую улицу. Удивительно, но и здесь в новой, оригинальной вариации возникает мотив двойничества, и это дает нам основания утверждать, что мы имеем дело не с игрой случая в выборе писателем Петербургских реалий для своего произведения, а с осознанным приемом творческой работы Достоевского.

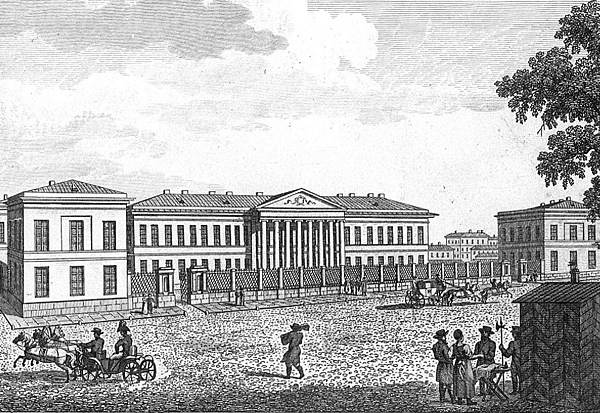

Мариинская больница для бедных. Литография С. Галактионова по рисунку П. Свиньина. 1826

Выше уже было отмечено, что окончательная встреча героя повести со своим двойником, после которой Яков Петрович — младший до конца становится неразлучным спутником Якова Петровича — старшего, происходит именно в этой точке, когда господин Голядкин сворачивает с Литейной в Итальянскую, огибая левый флигель Мариинской больницы. Представляется совершенно замечательным, что точной копией («двойником») Мариинской больницы для бедных в Петербурге (построенной архитектором Дж. Кваренги в 1803–1805 гг.) является открытая несколько позднее московская Мариинская больница для бедных, в которой служил врачом отец писателя. В левом больничном флигеле жила семья Достоевских и до пятнадцатилетнего возраста прошли детские и отроческие годы автора «Двойника». Эпизод на углу Литейной и Итальянской улиц завершает развитие мотива двойничества в изображении Петербурга, который своими архитектурно-скульптурными средствами как бы аккомпанирует главной теме «петербургской поэмы» Достоевского. В этом случае, бесспорно, мотив двойничества запрятан глубоко в подтекст повествования и открывается, в отличие от рассмотренных ситуаций с мостами через Фонтанку и скульптурным ансамблем на Аничковом мосту, только искушенному исследователю, хорошо знакомому с биографией писателя. Очевидно, что здесь этот мотив имеет глубоко личный, автобиографический характер и позволяет нам прикоснуться к каким-то сокровенным источникам творческого процесса Достоевского.

«Вам правда возвещена как художнику, досталась как дар…» Достоевский и Белинский

Так называемый «литературный дом» на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки у Аничкова моста (соврем. № 68/40) — одно из самых известных мест в Петербурге, связанных с биографией Достоевского. Об этом доме столько написано в самых разных изданиях, что можно было бы в нашей книге ограничиться о нем самой краткой справкой, если бы появление здесь в первых числах июня 1845 г. юного, дотоле никому не известного автора «Бедных людей» не стало для него воистину судьбоносным. Сам Достоевский помнил об этих «звездных» мгновениях до последних дней своей жизни. Здесь состоялась его встреча с «властителем дум» эпохи 1840-х гг. литературным критиком Виссарионом Григорьевичем Белинским. «…Перелом навеки» — так Достоевский через тридцать лет оценивал в «Дневнике писателя» значение этого события.

С 1830-х гг. этот дом принадлежал членам купеческого рода Лопатиных. В середине 1840-х гг. еще был в живых глава семейства древний Фрол Агафонович Лопатин, но по причине его дряхлости (он умрет в мае 1847 г., не дожив трех месяцев до своего столетия) реальными домовладельцами являлись его сыновья Алексей Фролович, а позднее Иван Фролович. Со стороны Невского в 1840-е гг. на участке Лопатиных стояло два дома — в четыре и пять этажей (числившихся под единым № 71). Уже при новых владельцах, купцах Туляковых, в 1870-е гг. эти здания подверглись перестройке, после которой приобрели единый фасад. В первые месяцы блокады Ленинграда, в ноябре 1941 г., центральная часть дома со стороны Невского была разрушена фугасной бомбой. В послевоенные годы тут «возвели новое здание с частичным использованием старых стен и включением существовавшей парадной лестницы»[411]. В 2011 г. дом был демонтирован и к концу 2012 г. выстроен заново с воспроизведением прежней композиции фасадов.

Нас, впрочем, больше интересует часть «литературного дома» со стороны Фонтанки, и мы с удовлетворением констатируем, что новостройка не затронула корпус, связанный с именами Белинского и Достоевского.

По набережной участок Лопатиных занимал даже большее пространство, чем по Невскому проспекту, и изначально имел двойную нумерацию, сохраненную и после того, как в 1839–1840 гг. архитектором В. Морганом здесь был возведен единый четырехэтажный корпус. В середине 1840-х гг. по Фонтанке этот дом значился под № 41 и 43. В отличие от фасада, выходящего на Невский, эта часть «литературного дома», весьма типичная в архитектурном отношении для массовой застройки эпохи позднего классицизма, сохранила и по сей день свой внешний вид в точности таким, каким он был во времена, ради которых мы и занимаемся его историей.

В 1844 г. в первом выпуске изданного Некрасовым сборника «Физиология Петербурга» Белинский опубликовал эссе «Петербург и Москва», в котором сравнивал две столицы Российской империи — древнюю и новую, размышлял о роли каждой из них в отечественной истории, о своеобразии стиля жизни обитателей двух городов. Здесь мы находим, в частности, описание петербургского доходного дома, в котором усматриваются и приметы дома Лопатиных. «Дома в Петербурге, как известно, огромные, — начинает свою зарисовку Белинский. — <…> Дом, где нанимает (петербуржец. — Б. Т.) квартиру, сущий Ноев ковчег, в котором можно найти по паре всяких животных. Редко случается петербуржцу узнать, кто живет возле него, потому что и сверху, и снизу, и с боков его живут люди, которые так же, как и он, заняты своим делом и так же не имеют времени узнавать о нем, как и он о них. Главное удобство в квартире, за которым гонится петербуржец, состоит в том, чтобы ко всему быть поближе — и к месту службы, и к месту, где всё можно достать и лучше и дешевле. Последнего удобства он часто достигает в своем Ноевом ковчеге, где есть и погребок, и кондитерская, и кухмистер, и магазины, и портные, и сапожники, и всё на свете. <…> В противоположность Москве, огромные домы в Петербурге днем не затворяются и доступны и через ворота и через двери; ночью у ворот всегда можно найти дворника или вызвать его звонком <…>. У дверей каждой квартиры видна ручка звонка, а на многих дверях не только нумер, но и медная или железная дощечка с именем занимающего квартиру…»[412]

Любопытно, что через несколько страниц после этой зарисовки можно встретить такое замечание: «Что же касается петербургского купечества, — оно резко отличается от московского. Купцов с бородами, особенно богатых, в Петербурге очень мало, и они кажутся решительно колонистами в этом оевропеившемся городе…»[413] Интересно, распространяется ли написанное жильцом дома на углу Невского и Фонтанки о внешности именитого петербургского купечества на его домовладельцев, купцов Лопатиных — людей весьма состоятельных, хотя и торгующих по 3-й гильдии?

Дом Лопатина со стороны Аничкова моста. Фотография конца XIX в.

«Литературную историю» дома Лопатиных, видимо, надо начинать с того, что в самом конце 1830-х или в начале 1840 г. здесь снял квартиру № 47 А. А. Краевский, который как раз в это время становится издателем и редактором журнала «Отечественные записки» — одного из самых популярных периодических изданий эпохи. В апреле 1841 г., за три дня до своего последнего отъезда на Кавказ, здесь у Краевского побывал Лермонтов, расстроенный известием о том, что ему предписано в 48 часов покинуть Петербург. С начала 1842 г. в доме Лопатиных жили И. И. и А. Я. Панаевы (Краевский и Панаев были свояками, женатыми на сестрах Брянских). А осенью 1842 г., — что для нашей темы является наиважнейшим, — в квартире № 55 поселился В. Г. Белинский, вскоре сменивший ее на квартиру № 48 (на третьем этаже, вход со стороны Фонтанки, по черной лестнице; окна одной из комнаток выходили во двор, на конюшни и навозные кучи). Судя по номеру, она, видимо, была соседней с квартирой А. А. Краевского. Но соседство это продолжалось недолго: в мае 1843 г. Краевский выехал из дома Лопатиных (о его новом адресе у нас еще пойдет речь), и вскоре Белинский перебрался в его квартиру № 47. Именно здесь и произошло знакомство критика с автором «Бедных людей».

Топография наших литературных прогулок с Достоевским по Невскому проспекту от Дворцовой площади к Николаевскому вокзалу, увы, не всегда «дружит» с хронологией. Лишь в связи с домом № 96, на углу улицы Маяковского, у нас пойдет речь о том, как петербургской белой ночью в самом конце мая или начале июня 1845 г. Некрасов и Григорович будут со слезами на глазах по рукописи читать роман Достоевского «Бедные люди». А остановка у дома № 68 на углу набережной Фонтанки уже заставляет нас обратиться к событиям следующего дня, когда, едва дождавшись утра, возбужденный Некрасов появился в квартире Белинского в «литературном доме».

Н. А. Некрасов. Фотография С. Левицкого. Петербург. 1856

Об этом событии сохранилось несколько свидетельств. В разных вариантах современники сообщают, как Некрасов с Григоровичем чуть не вбежали с рукописью «Бедных людей» к только что проснувшемуся критику. «„Белинский! — вскричал один из них, входя, — новый Гоголь народился!“ — „Эк у вас Гоголи-то как грибы растут“, — сурово ответил Белинский»[414], однако рукопись взял.

Навряд ли загруженный текущей журнальной работой критик сразу же принялся за чтение романа неизвестного автора[415] (хотя можно предположить, что Некрасов должен был, что называется, «с порога», захлебываясь, начать если не читать, то пересказывать Белинскому так восхитившее его произведение Достоевского). Но уже вскоре критик весь был под впечатлением трогательной истории Макара Алексеевича Девушкина и Вареньки Доброселовой. В своей известной мемуарной книге «Замечательное десятилетие», посвященной 1840-м гг., П. В. Анненков вспоминал:

«В одно из моих посещений Белинского, перед обедом, когда он отдыхал от утренних писательских работ, я со двора дома увидел его у окна гостиной с большой тетрадью в руках и со всеми признаками волнения на лице. Он тоже заметил меня и прокричал: „Идите скорее, сообщу новость…“ „Вот от этой самой рукописи, — продолжал он, поздоровавшись со мною, — которую вы видите, не могу оторваться второй день. Это — роман начинающего таланта: каков этот господин с виду и каков объем его мысли — еще не знаю, а роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому. Подумайте, это первая попытка у нас социального романа, и сделанная притом так, как делают обыкновенно художники, то есть не подозревая и сами, что у них выходит. Дело тут простое: нашлись добродушные чудаки, которые полагают, что любить весь мир есть необычайная приятность и обязанность для каждого человека. Они ничего и понять не могут, когда колесо жизни со всеми ее порядками, наехав на них, дробит им молча члены и кости. Вот и всё, — а какая драма, какие типы! Да, я и забыл вам сказать, что художника зовут Достоевский, а образцы его мотивов представлю сейчас“. И Белинский принялся с необычайным пафосом читать места, наиболее поразившие его, сообщая им еще большую окраску своей интонацией и нервной передачей»[416].

О дальнейшем на страницах «Дневника писателя» в 1870-е гг. поведал уже сам Достоевский. Упомянув (в несколько иной редакции) о восторженном восклицании Некрасова («Новый Гоголь явился!») и о скептической реакции Белинского, он затем продолжает: «Когда Некрасов опять зашел к нему, вечером, то Белинский встретил его „просто в волнении“: „Приведите, приведите его скорее!“[417]

И вот (это, стало быть, уже на третий день) меня привели к нему. Помню, что на первый взгляд меня очень поразила его наружность, его нос, его лоб; я представлял его себе почему-то совсем другим — „этого ужасного, этого страшного критика“. Он встретил меня чрезвычайно важно и сдержанно. „Что ж, оно так и надо“, — подумал я, но не прошло, кажется, и минуты, как всё преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего двадцатидвухлетнего начинающего писателя, а, так сказать, из уважения его к тем чувствам, которые он хотел мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне сказать. Он заговорил пламенно, с горящими глазами: „Да вы понимаете ль сами-то, — повторял он мне несколько раз и вскрикивая по своему обыкновению, — что это вы такое написали!“» «И так он строго спросил, — рассказывал писатель уже друзьям, — что в первую минуту я даже растерялся, не зная, как понять это»[418].

«Он вскрикивал всегда, когда говорил в сильном чувстве, — продолжает Достоевский в „Дневнике писателя“. — „Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уж это понимали. <…> Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг всё понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..“»

Достоевский «даже сконфузился» от этой «патетической тирады»[419]. Но внутри его всё ликовало. «Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни, — признавался он. — Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом». «Я вышел от него в упоении, — продолжает писатель. — Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим, ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. <…> „И неужели вправду я так велик“, — стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. <…> „О, я буду достойным этих похвал, и какие люди, какие люди! Вот где люди! Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они, пребуду „верен“! О, как я легкомыслен, и если б Белинский только узнал, какие во мне есть дрянные, постыдные вещи! А все говорят, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочем, этих людей только и есть в России, они одни, но у них одних истина, а истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом, мы победим; о к ним, с ними!“»

Все эти переживания обуревали Достоевского, как он сам указывает, когда, выйдя от Белинского на Невский, он стоял «на углу» дома Лопатиных, в двух шагах от клодтовских коней на Аничковом мосту.

История дальнейшего трехлетнего знакомства Достоевского и Белинского знала периоды тесного сближения писателя и критика, их восторженной влюбленности друг в друга[420] и затем достаточно быстро начавшегося охлаждения. Белинский, исключительно высоко оценивший «Бедных людей», говоривший друзьям, «что автор их пойдет далее Гоголя»[421], увидел в молодом писателе яркое воплощение своих эстетических и идеологических представлений о сущности и назначении искусства. Начинающий литератор сразу же был вознесен Белинским на вершину литературного Олимпа.

Чрезвычайно высокая оценка авторитетным критиком его первого произведения будоражила воображение Достоевского, разжигала его молодую амбициозность. «Во мне находят новую оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, а не Синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое, Гоголь же берет прямо целое и оттого не так глубок, как я», — писал он брату Михаилу 1 февраля 1846 г., вскоре после выхода в свет «Петербургского сборника».

Но «Двойник», второе произведение писателя, при общей высокой оценке вызвал у Белинского некоторую настороженность. В мартовской книжке «Отечественных записок» критик писал, что «в „Двойнике“ еще больше творческого таланта и глубины мысли, нежели в „Бедных людях“» и что «каждое отдельное место в этом романе — верх совершенства»[422]. Но позднее он отмечал как «существенный недостаток» повести «ее фантастический колорит»: «Фантастическое в наше время, — писал он, — может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находиться в заведовании врачей, а не поэтов»[423]. В этих словах выразилось решительное неприятие Белинским столь сильно сказавшейся в «Двойнике» устремленности художнических поисков Достоевского за пределы «натуральной школы», в рамках которой оценивалась критиком значимость первого романа писателя.

Впечатлительный Достоевский тяжело переживал перемену настроения Белинского в отношении «Двойника». На этой почве у него даже началось нервное заболевание. В какой-то момент писатель сам усомнился в своем произведении. «Что же касается до меня, то я даже на некоторое мгновение впал в уныние, — писал он брату Михаилу 1 апреля 1846 г. — У меня есть ужасный порок: неограниченное самолюбие и честолюбие. Идея о том, что я обманул ожидания и испортил вещь, которая могла бы быть великим делом, убивала меня. Мне Голядкин опротивел. Многое в нем писано наскоро и в утомлении, 1-я половина лучше последней. Рядом с блистательными страницами есть скверность, дрянь, из души воротит, читать не хочется. Вот это-то создало мне на время ад, и я заболел от горя».

М. Ройтер. Портрет Достоевского в юности. Автолитография. 1946

В. Г. Белинский. Литография В. Тимма 1862 (по рисунку К. Горбунова, 1843)

Последовавшие за «Двойником» произведения «Господин Прохарчин» и «Хозяйка», где творческие искания писателя проявились в еще более резкой форме, вызвали у Белинского чувство обманутых надежд. «Не знаю, писал ли я вам, что Достоевский написал повесть „Хозяйка“, — ерунда страшная! — признавался он своему другу, уже упомянутому литературному критику П. В. Анненкову. — Надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением!.. Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате»[424].

На таком фоне, естественно, претерпевали серьезные метаморфозы и личные отношения писателя и критика. Сыграли свою роль в их расхождении также скоро обнаружившиеся глубокие разногласия Достоевского и Белинского в религиозных вопросах. «…В первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился с самою простодушною торопливостью обращать меня в свою веру, — вспоминал писатель в 1873 г. — Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. <…> В новые нравственные основы социализма <…> он верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества». Дело доходило до того, что Белинский в пылу пропаганды даже ругал в разговорах с Достоевским «Христа по-матерну». Тот же, выросший в религиозной семье и пронесший через всю свою жизнь любовь к Спасителю, «которого узнал в родительском доме еще ребенком», воспринимал это исключительно болезненно. «…Каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет…» — вспоминал писатель иронические слова Белинского о себе, сказанные критиком кому-то из друзей во время одного такого разговора. «Да поверьте же, наивный вы человек, — обращался он вновь к Достоевскому, — поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества…» Такие разногласия, конечно же, не способствовали упрочению их взаимоотношений.

В результате к концу 1846 г. первоначальное «горячее влечение» Белинского к автору «Бедных людей» сменилось нарастающим разочарованием. В писателе же в ответ на охлаждение к нему критика росли боль и обида, развивалась и настороженность в отношении атеистического радикализма Белинского. Однако в первый год знакомства их дружба была еще достаточно крепка. Говоря о критике и его жене Марии Васильевне, он замечает в письме брату от 26 апреля 1846 г.: «Я люблю и уважаю этих людей». Незадолго до этого Достоевский в последний раз побывал в гостях у Белинских в доме на углу Невского и набережной Фонтанки (с начала 1846 г. критик вновь переменил квартиру), перед самым его отъездом в Москву (а затем на юг, для поправки здоровья). После возвращения Белинского в Петербург в октябре Достоевский также будет неоднократно посещать его (уже на новой квартире, на противоположном берегу Фонтанки), но со временем встречи их становятся все реже и реже. В последние месяцы жизни Белинского они практически не встречались…

Впрочем, об одной их встрече на Знаменской площади за несколько месяцев до смерти критика у нас еще пойдет речь.

Гимназистка Аня Сниткина, булочник Филиппов и А. С. Суворин

Перейдя на другую сторону проспекта, остановимся у дома № 45 в современной нумерации (во времена Достоевского он имел № 43) на углу Невского и улицы Рубинштейна (в XIX в. — Троицкой). Трехэтажное здание было построено на этом месте еще в начале XIX в. С 1850-х гг. дом принадлежал штабс-капитану (позднее — генерал-майору) И. И. Ростовцеву. По решению домовладельца в 1875–1877 гг. здание было перестроено, причем высота его увеличилась до пяти этажей. В оформлении фасада архитектор А. Л. Гун сочетал «мотивы французского Ренессанса с классицистическими и барочными элементами»[425]. На уровне третьего и пятого этажей дом украсили изящные балконы. Так это здание выглядит и сегодня.

Дом И. И. Ростовцева. Архитектурный проект А. Гуна. 1875

С конца 1860-х гг. в этом доме находилась чрезвычайно популярная у петербуржцев булочная московского купца 2-й гильдии Ивана Филиппова, поставщика двора Его Императорского Величества. В разрозненных записях, сделанных вскоре после смерти Достоевского, его жена Анна Григорьевна отмечает, что, когда они жили в Кузнечном переулке, Федор Михайлович «непременно заезжал к Филиппову за калачом или за булкой к обеду, а иногда привозил детям баранков»[426]. Но нас в связи с этим адресом, конечно же, интересуют не такие мелочи…

Отметим и еще одно обстоятельство, имеющее отношение не столько к Достоевскому, сколько к его жене, Анне Григорьевне. Весной 1858 г. в доме на углу Невского проспекта и Троицкой улицы открылось первое в Петербурге Мариинское женское училище «для приходящих девиц» всех сословий, переименованное в 1862 г. в Мариинскую женскую гимназию. Ее основателем и первым начальником был известный педагог Н. А. Вышнеградский. Осенью 1858 г. в училище Вышнеградского поступили сестры Маша и Аня Сниткины. Вторая из них, младшая, через восемь лет, в октябре 1866 г., придет к Достоевскому для работы в качестве стенографистки. Вместе они менее чем за месяц напишут роман «Игрок». Затем Анна продолжит работу с писателем над окончанием «Преступления и наказания». А 15 февраля 1867 г. станет его женой (венчание состоится в Троицком Измайловском соборе). Этот сюжет широко известен как по воспоминаниям самой Анны Григорьевны Достоевской, так и по кинематографическим воплощениям: фильму А. Зархи «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» и сериалу В. Хотиненко «Достоевский».

Мариинскую гимназию Неточка Сниткина (Неточкой прозвал ее отец, поклонник творчества Достоевского) закончила в 1864 г. с большой серебряной медалью. Вслед за этим, осенью 1864 г., она поступила на Педагогические курсы, открытые при Мариинской гимназии в предыдущем году. К этому времени, однако, гимназия уже переехала на Стремянную улицу, и мы прервем на этом наше повествование. Интересующихся же читателей отсылаем к «Воспоминаниям» А. Г. Достоевской[427].

Интересное как факт биографии будущей жены писателя данное обстоятельство само по себе тоже не дает нам достаточных оснований чрезмерно задерживаться перед этим домом. И мы готовы были бы двинуться дальше, если бы в конце 1870-х гг. (видимо, после перестройки 1875–1877 гг.) в нем не поселился журналист и издатель Алексей Сергеевич Суворин. Отношения Достоевского и Суворина в эти годы требуют отдельного рассказа, тем более что достоверно известно: писатель не однажды бывал в гостях в доме на углу Невского и Троицкой улицы (от квартиры Достоевского в Кузнечном переулке сюда спокойным шагом можно было дойти менее чем за десять минут). В некоторых случаях возможно даже назвать точную дату визита.

Об отношениях Достоевского с А. С. Сувориным мы уже вспоминали около дома № 1 (разговор у магазина Дациаро). Теперь подошло время для более подробного освещения темы.

С журналистом, издателем и фактическим редактором (с 1876 г.) популярной газеты «Новое время» А. С. Сувориным Достоевский был знаком еще с середины 1870-х гг. Но длительное время их отношения не выходили за узкоцеховые, журналистские, рамки. Достоевский внимательно следил за периодическим фельетоном «Недельные очерки и картинки», который на протяжении нескольких лет под псевдонимом Незнакомец Суворин вел сначала в «Санкт-Петербургских ведомостях», позднее — в «Биржевых ведомостях», а затем и в собственной газете «Новое время». Однако тогда в отзывах Достоевского преобладали критические оценки журналистской деятельности и личности Суворина.

Отношение Достоевского к А. С. Суворину заметно меняется по мере того, как во второй половине 1870-х гг. в собственной газете «Новое время» ее издатель и редактор начинает проводить самостоятельную политическую линию, которую применительно к этому периоду можно определить как «независимый консерватизм». С 1877 г. положительные отклики писателя на газетные выступления Суворина и общую позицию «Нового времени» становятся всё более сочувственными. Достоевский заимствует из публикаций «Нового времени» целый ряд «сюжетов», которые публицистически развивает на страницах своего моножурнала «Дневник писателя». Сближаются их позиции с Сувориным и в отношении Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Когда весной 1880 г. П. В. Анненков в своих воспоминаниях о 1840-х гг., названных «Замечательное десятилетие», воспроизвел старую сплетню о молодом Достоевском, который будто бы амбициозно требовал, чтобы его роман «Бедные люди» был напечатан в «Петербургском сборнике» Некрасова отлично от других произведений, будучи типографски выделен, например, бордюром или каймой, — именно «Новое время» выступило в защиту писателя и уличило мемуариста во лжи. За это писатель, конечно же, был очень признателен Суворину.

20 февраля 1880 г., в день покушения террориста Млодецкого на графа Лорис-Меликова, Суворин, как мы помним, побывал в гостях у Достоевского. Тогда-то между ними и состоялся разговор о воображаемой сцене у витрин магазина Дациаро. А 29 февраля, через полторы недели после описанного посещения издателем «Нового времени» дома на Кузнечном, мы уже Достоевского встречаем у него в гостях в его доме на углу Невского и Троицкой улицы, где поздним вечером творческая интеллигенция отмечала четырехлетие суворинской газеты. Кроме хозяев, Алексея Сергеевича и его жены Анны Ивановны[428], присутствовали писатели Д. В. Григорович и Н. С. Лесков, поэт Я. П. Полонский, журналист В. П. Буренин, актер Александринского театра Н. Ф. Сазонов со своей женой писательницей Софьей Ивановной Смирновой-Сазоновой, художник И. Н. Крамской с супругой Софьей Николаевной, историк, редактор «Исторического вестника» С. Н. Шубинский, профессор-естественник и литератор Н. П. Вагнер, известный адвокат Н. П. Карабчиевский и др. По свидетельству в дневнике Смирновой-Сазоновой, Достоевский говорил в застольном разговоре присутствовавшим, что он «русский социалист и что напрасно это просмотрели в 1-й части „Братьев Карамазовых“», объяснял, в чем состоит своеобразие «русского социализма». В другом разговоре «назвал Бисмарка глупцом…»[429]

А. Г. Достоевская. Фотография А. Лушева. Петербург. Середина 1860-х гг.

А. С. Суворин. Фотография А. Деньера. Петербург. 1865

Силами собравшихся в этот вечер гостей был разыгран любительский спектакль «Доходное место» по пьесе А. Н. Островского. «Сцена с кулак и зрители тут же на носу у актеров»[430], — записала на следующий день в дневнике Смирнова-Сазонова. Достоевский, который иногда и сам не прочь был выступить в небольшой роли на любительской сцене, был на этот раз среди зрителей. «…Пьеса имела громадный успех, — вспоминала А. И. Суворина, занятая в этой постановке. — Ставил пьесу у нас большой наш приятель Ник. Фед. Сазонов. Жадова играл Н. Пл. Карабчиевский — красавец и знаменитый адвокат, очень талантливый актер и покоритель дамских сердец. И это была одна из его лучших ролей! Жену его, глупенькую, но милую Полиньку <…> играла я, мою мать, то есть тещу (типаж) Жадова, играла жена Ив. Ник. Крамского, С. Н. Крамская, сестру мою, Юленьку, играла дочь моего мужа belle-fille[431] А. Ал. Коломнина, и Викт. Пет. Буренин играл генерала Вышневского». Домашние спектакли были в тот год в чрезвычайной моде.

«Вся пьеса держится на Жадове, — отмечает мемуаристка. — Он дает тон всей пьесе. Затем идут роли Полины и матери. <…> Я никогда никого в этой роли не видела, и хотя я была бесстрашная и готова была играть, не читая даже пьесы, любую роль, хотя бы Леди Макбет <…> но в этот раз я очень боялась, главное, боялась подвести Жадова, т. к. почти что лучшие его места все с „Полиной“. <…> Я смертельно боялась, и с наслаждением бы отказалась, но это было невозможно уже. На спектакле была масса приглашенных, и когда я посмотрела в отверстие занавеса, то меня прямо сковал ужас. Первое лицо, что я увидала, это было лицо Достоевского, беседующего с Григоровичем. Потом Я. П. Полонского в первом ряду из-за своих длинных костылей, Н. С. Лескова, <Н. П.> Вагнера, ах! да много из наших обычных приятелей и посетителей наших воскресений, но Ф. М. меня прямо подкосил!»

Почему-то именно Достоевский произвел такое устрашающее впечатление на автора воспоминаний: «Я кинулась к Н. Ф. Сазонову, гримировавшему кого-то из наших, — пишет Суворина, — и говорю, что я не могу играть, что умру, умираю, а он совершенно спокойно выводил какие-то тени на лице актера, говорит: „Только, дорогая, не здесь, а на сцене… Там я не отвечаю…“ <…> Потом сжалился, страстно ласково-любовно клялся мне, что буду мило играть и буду иметь успех, а я твердила, что если бы только не Достоевский! Мне совестно перед ним наивничать, да и всех (самодеятельных актеров. — Б. Т.), сколько я помню, смутила моя весть о прибытии Достоевского, но всё равно раздался звонок, взвилась занавесь, и надо было идти „умирать“!»

Спектакль, однако, прошел благополучно. Зрители много хлопали и кричали «браво!». Актеров вызывали на поклоны. «В один из вызовов вижу — Достоевский сбирается к нам по лестнице из зрительного зала на сцену, <…> мы, конечно, были польщены его к нам визитом. Поздоровавшись со всеми, он подошел ко мне, смотрит как всегда как-то строго и серьезно говорит: „вы мне очень понравились, у вас настоящий драматический талант… Вы должны работать и изучать эстетику“. Потом, обращаясь к мужу, говорит: „Алексей Сергеевич, настоите, заставьте вашу жену заняться серьезно драматическим искусством!“ Алексей Сергеевич на это ответил, что я такая лентяйка, каких еще свет не производил. И после за каждой нашей встречей с Ф. М. он всегда меня спрашивал: „Ну что? занимаетесь эстетикой?“ Я очень конфузилась всегда и не могла дать желанного ответа»[432].

Эта же мемуаристка свидетельствует и о других посещениях их дома Достоевским. «В Петербурге у нас были еженедельные собрания по воскресеньям, — пишет А. И. Суворина. — Приезжали к чаю к девяти часам, к ужину, к двенадцати, приезжали обыкновенно из театра и артисты. Обычными посетителями были Ив. Фед. Горбунов, мой кум и крестный отец моего сына, Арди[433], В. Н. Давыдов, П. А. Стрепетова, из оперы Ив. Алекс. Мельников, Е. А. Лавровская, Д. М. Леонова и многие другие. Из художников близки были Ив. Н. Крамской и К. Е. Маковский. Всё это были интересные люди, и разговоры, речи текли без умолку. Тут и политика, и литература всех оживляла и сближала. Любил посещать наши воскресенья и Федор Михайлович, часто оставался ужинать, чтобы послушать за ужином незабвенного и незаменимого моего кума Ив. Фед. Горбунова… Особенно любил Ф. М. слушать роль генерала Дитятина и смеялся, как ребенок, да и весь стол помирал от смеха, так что генерал Дитятин долго мрачно смотрел и ждал, когда закончится этот недетский хохот!..»[434]

«После ужина, — продолжает мемуаристка, — бывали сценки, например: цыганские пляски, пение, уличные музыканты <…>. Иван Федорович изображал музыканта-шарманщика, а Арди — певицу, с предупреждением, что это петербургский двор — „колодезь“ пятиэтажного дома. И начинали пение „Под вечер осени ненастной пустынным дева шла местам и тайный плод любви несчастной держала трепетным рукам“[435]. При этом они глядели всё время вокруг и вверх — не открыта ли форточка, и когда она открывалась и падал завернутый в бумажку пятак, Арди бросался на него, как ястреб бросается на добычу. Всё это Арди проделывал страшно смешно и верно и вызывал хохот»[436]. Завершается эта незамысловатая зарисовка выразительным портретом Достоевского: «Смеялся и Федор Михайлович, но до сих пор помню его лицо, — замечает А. И. Суворина, — то он смеялся, то мрачно, серьезно, скорей проникновенно смотрел, как бы видя воочию эту несчастную деву и этот, с самого рождения, несчастный плод любви. Ведь он всегда смотрел особенно. Взгляд его был проницателен, и, казалось, он все видит насквозь и читает душу. И удивительно странно он действовал на меня!..»[437]

К. Е. Маковский. Портрет А. И. Сувориной. 1880-е гг.

И. Ф. Горбунов. Фотография Е. Мрозовской. 1894

Сам А. С. Суворин в некрологической статье, посвященной памяти Достоевского, свидетельствует, что писатель побывал у него в гостях «дней за десять до его смерти», то есть около 18 января 1881 г. Как можно понять, это не было общее собрание вроде описанных выше: Достоевский и Суворин беседовали один на один. «Мы с ним сели и стали говорить», — начинает мемуарист, подробно воспроизводя далее темы своей беседы с писателем. «Он приступал к печатанию своего „Дневника“, — пишет Суворин. — Срочная работа его волновала. Он говорил, что одна мысль о том, что к известному числу надо написать два листа — подрезывает ему крылья. Он не отдохнул еще после „Братьев Карамазовых“, которые страшно его утомили, и он рассчитывал на лето. Эмс обыкновенно поддерживал его силы, но прошлый год он не поехал из-за празднования Пушкина»[438].

«На столе у меня лежали „Четыре очерка“ Гончарова, где есть статья о „Горе от ума“, — продолжает мемуарист. — Я сказал, что настоящие критики художественных произведений — сами писатели-художники, что у них иногда являются необыкновенно счастливые мысли. Достоевский стал говорить, что ему хотелось бы в „Дневнике“ сказать о Чацком, еще о Пушкине, о Гоголе и начать свои литературные воспоминания. Чацкий ему был не симпатичен. Он слишком высокомерен, слишком эгоист. У него доброты совсем нет. У Репетилова больше сердца…»[439]

В связи с грибоедовской комедией разговор коснулся своеобразия драматического рода литературы. Суворин спросил Достоевского, «отчего он никогда не писал драмы, тогда как в романах его так много чудесных монологов, которые могли бы производить потрясающее впечатление». Тот ответил:

«— У меня какой-то предрассудок насчет драмы. Белинский говорил, что драматург настоящий должен начинать писать с двадцати лет. У меня это и засело в голове. Я все не осмеливался. Впрочем, нынешним летом я надумывал один эпизод из „Карамазовых“ обратить в драму»[440].

Вспоминая об этом разговоре с писателем в примечаниях к другой публикации, Суворин уточнил, что речь шла о главке «Таинственный посетитель» из жизнеописания старца Зосимы[441].

В это время Достоевский заканчивал работу над январским выпуском «Дневника писателя». Темы «Дневника…» были главным предметом его беседы с Сувориным:

«Он много говорил в этот вечер, шутил насчет того, что хочет выступить в „Дневнике“ с финансовой статьей, и в особенности распространился о своем любимом предмете — о Земском соборе, об отношениях царя к народу, как отца к детям. Достоевский обладал особенным свойством убеждать, когда дело касалось какого-нибудь излюбленного им предмета: что-то ласкающее, просящееся в душу, отворявшее ее всю звучало в его речах. Так он говорил и в этот раз. У нас, по его мнению, возможна полная свобода, такая свобода, какой нигде нет, и всё это без всяких революций, ограничений, договоров. Полная свобода совести, печати, сходок <…>. Нам свободы необходимо больше, чем всем другим народам, потому что у нас работы больше, нам нужна полная искренность, чтоб ничего не оставалось невысказанным…»[442]

Еще один поворот этой беседы Достоевского с Сувориным позволяют восстановить воспоминания Великого князя Александра Михайловича. «Незадолго до его смерти, в январе 1881 г., — пишет мемуарист, — Достоевский в разговоре с издателем „Нового времени“ А. С. Сувориным заметил с необычайной искренностью: „Вам кажется, что в моем последнем романе „Братья Карамазовы“ было много пророческого? Но подождите продолжения. В нем Алеша уйдет из монастыря и сделается анархистом. И мой чистый Алеша убьет царя…“»[443] Заметим, что слухи о подобных планах продолжения «Карамазовых» ходили по Петербургу еще в начале 1880 г. и даже попали в провинциальную печать[444].

Эта беседа А. С. Суворина с Достоевским была, очевидно, последней. Вечером 28 января Суворин был первым, кто поспешил в квартиру на Кузнечном, узнав о кончине писателя. Увиденное там он описал в некрологическом очерке «О покойном», опубликованном в «Новом времени» в день погребения Достоевского. Там есть потрясающие строки.

«Я смотрел в драме Гюго г-жу Стрепетову, в роли венецианской актрисы, — начинает Суворин, — которая умирает от руки возлюбленного, которому она самоотверженно приготовила счастье с своей соперницей. Смерть предстала в реальном образе — так умирают не на сцене, а в жизни. Потрясенный этою игрою, я приезжаю домой, и в передней меня встречают известием, что Достоевский умер. Я бросился к нему. Это было за полночь. <…> Я вошел в темную гостиную, взглянул в слабо освещенный кабинет…

Длинный стол, накрытый белым, стоял наискосок от угла. Влево от него, к противоположной стене, на полу лежала солома и четыре человека, стоя на коленях, вокруг чего-то усердно возились. Слышалось точно трение, точно всплески воды. Что-то белое лежало на полу и ворочалось или его ворочали. Что-то привстало, точно человек. Да, это человек. На него надевали рубашку, вытягивали руки. Голова совсем повисла. Это он, Федор Михайлович, его голова. Да он жив? Но что это с ним делали? Зачем он на этой соломе? В каторге он так леживал, на такой же соломе, и считал мягкой подобную постель. Я решительно не понимал. Всё это точно мелькало передо мной, но я глаз не мог оторвать от этой странной группы, где люди ужасно быстро возились, точно воры, укладывая награбленное. Вдруг рыдания сзади у меня раздались. Я оглянулся: рыдала жена Достоевского, и я сам зарыдал… Труп подняли с соломы те же самые четыре человека; голова у него отвисла навзничь; жена это увидала, вдруг смолкла и бросилась ее поддерживать. Тело поднесли к столу и положили. Это оболочка человека — самого человека уже не было…»[445]

На следующее утро в суворинской газете — первой — появился краткий некролог, сообщавший о смерти великого писателя. А. С. Суворин был одним из тех, благодаря усилиям которых похороны Достоевского вылились в грандиозное событие: в них приняли участие десятки тысяч человек, 31 января 1881 г. совершался перенос гроба с телом писателя из его квартиры в Кузнечном переулке в Александре-Невскую лавру. «Перед выносом, когда все участники процессии заняли свои места, — писал один из очевидцев, — голова кортежа была уже на углу Невского проспекта и Владимирской»[446]. По Невскому проспекту «гроб был несен на руках до самой Александро-Невской лавры. Печальная колесница под балдахином следовала сзади», — сообщало «Новое время».

А. С. Суворин был среди провожавших Достоевского к месту последнего упокоения. Но его жена, Анна Ивановна, воспоминания которой мы приводили выше, была в этот день нездорова (она совсем недавно родила ребенка) и не выходила из дома. О похоронах Достоевского она узнала от пришедшей навестить ее жены журналиста В. П. Буренина. А. И. Суворина была очень раздосадована, что домашние, опасаясь за ее здоровье, скрыли от нее факт смерти писателя. За полгода до кончины Достоевского они встречались в Москве на торжествах по случаю открытия памятника А. С. Пушкину. Во время заупокойной обедни в Страстном Успенском монастыре, с которой начались торжества, увидев, как Анна Ивановна истово молится, писатель отозвал ее в сторону, в притвор, и доверительно сказал: «У меня к вам большая просьба. Обещайте только ее исполнить!» И когда А. И. Суворина, не понимая, о чем идет речь, дала согласие, Достоевский, взяв ее руку и крепко сжав в своей, проговорил: «Так вот что! Если я умру, вы будете на моих похоронах и будете за меня так молиться, как вы молились за Пушкина! Я всё время наблюдал за вами, будете? обещаете?» — «Да», — ответила пришедшая в смятение собеседница писателя.

И вот теперь весть о смерти Достоевского застала ее в беспомощном состоянии, прикованной нездоровьем к постели. Сердце Анны Ивановны содрогнулось от того, что она не смогла выполнить обещание, данное ею писателю в Страстном монастыре. «Когда я выздоровела, я отслужила панихиду на могиле Ф. М. в Невской Лавре и молилась, как могла, — завершает этот рассказ А. И. Суворина, — но это было не то уже, а какой-то точно долг. Потом, конечно, это прошло, и я часто, часто поминала и поминаю в своих поминаниях раба Божьего Феодора»[447].

Обеды в «Ново-Палкине» и пяток апельсинов для редактора

У следующего дома, № 47/1, нам также необходимо задержаться. С осени 1874-го и вплоть до 1917 г. в этом здании размещался известный на весь Петербург ресторан купца 1-й гильдии Константина Палкина. Издавна купцы Палкины содержали ресторан на углу Невского и Садовой (напротив Публичной библиотеки) в доме переплетного мастера Карла Рихтера, а позднее — жены инженер-полковника Юлии Таубе (№ 52/8). В 1850-х гг. они открыли еще один ресторан на углу Невского и Литейного, в доме титулярного советника Владимира Алексеева (№ 76/63). Чтобы не запутаться, горожане стали первый из них именовать «Старо-Палкин», а второй — «Ново-Палкин». Когда К. П. Палкин, приобретя в 1873 г., у купчихи 2-й гильдии Анны Паской дом на углу Невского и Владимирского проспектов (тогда он числился под № 45/1) и капитально его перестроив, перенес туда свое заведение, то название «Ново-Палкин» закрепилось и за ним.

Еще когда «Ново-Палкин» находился на углу Литейного проспекта, он был излюбленным местом посещения столичных литераторов. А. Ф. Кони в «Воспоминаниях старожила» указывает, что в начале 1860-х гг. здесь любили гулять поэты Л. Мей и Н. Щербина[448]. Из других источников известно, что нередким гостем у Палкина был И. И. Панаев, захаживал сюда и М. Е. Салтыков-Щедрин.

В 1870-е гг., уже после переезда «Ново-Палкина» в дом на углу Владимирского, товарищеские обеды писателей, ученых, юристов устраивались в этом фешенебельном ресторане регулярно. Принимал участие в этих обедах столичной интеллигенции и Достоевский. Сохранилось письмо к нему, датируемое 1877 г., где редактор еженедельника «Неделя» П. А. Гайдебуров приглашает Достоевского на обед к Палкину, который состоится 22 ноября в 5½ часов. «Обеды в нынешнем году предположены раз в месяц, — пишет Гайдебуров от имени Оргкомитета, — а потому, если будете иметь возможность, пожалуйста, приезжайте». Здесь же он добавляет, что на этом обеде у Палкина будет Н. В. Шелгунов, который «очень надеется познакомиться» с Достоевским[449].

Откликнулся ли писатель на это приглашение, мы не знаем. Но достоверно известно, что он был у Палкина 13 декабря того же года, когда Оргкомитет устраивал второй в этом сезоне «литературный обед». Описывая этот сбор столичных литераторов и ученых в «Ново-Палкине», исторический романист Д. Л. Мордовцев в письме к дочери, написанном через неделю после события, сообщает: «На этом обеде, между прочим, были: Стасюлевич, Спасович, Плещеев, Курочкин, Полетика, Бутлеров, Гайдебуров, Достоевский, проф. Андреевский, Вейнберг, Микешин, Полонский-поэт, Скабичевский, Чубинский, Максимов, Каразин и т. д., и т. д.»[450]. Отметим, что, при безусловном преобладании в этом перечне имен журналистов и писателей, среди участников есть и представители иных творческих профессий (художник Н. Н. Каразин, скульптор М. О. Микешин), и юристы (В. Д. Спасович, И. Е. Андреевский), и ученые (А. М. Бутлеров, далее Д. Л. Мордовцев также упоминает Д. И. Менделеева).

Ресторан «Ново-Палкин». Фотография последней четверти XIX в.

Мордовцев отмечает, что во время этой встречи в «Ново-Палкине» проходили выборы «обеденного комитета», причем голосовали «закрытою баллотировкой». Когда, подсчитывая голоса, поданные за разных кандидатов (выбрать надо было шесть человек), развернули «бюллетень» поэта-пародиста П. И. Вейнберга, то под общий хохот прочли экспромтом «состряпанные» им стихи:

Стасюлевич, Плещеев, Спасович

И Полонский Иаков Петрович,

Достоевский и Бутлеров — вот комитет,

Идеальней которого нет![451]

В Обеденный комитет (бюро), однако, вошли далеко не все названные Вейнбергом лица: Достоевский, Полонский и Плещеев не получили поддержки большинства голосовавших. Вместо них были избраны Гайдебуров, Боборыкин и Менделеев. Создатель знаменитой Таблицы периодических элементов, по-видимому, стал председателем Комитета. Об этом позволяют заключить мемуары А. Г. Достоевской. Вспоминая об обедах, которые «в начале 1878 года» (то есть как раз после описанной баллотировки в «Ново-Палкине») «устраивались каждый месяц Обществом литераторов в разных ресторанах: у Бореля, в „Малоярославце“ и др.», жена писателя отмечает: «Приглашения рассылались за подписью знаменитого химика Д. И. Менделеева»[452].

Интерьер ресторана К. Палкина. Фотография конца XIX в.

Не исключено, что «литературные обеды» с участием Достоевского еще не раз происходили в заведении Константина Палкина, хотя жена писателя упоминает лишь два знаменитых ресторана на Большой Морской, обозначая все прочие места сборов многозначительным «и др.». Во всяком случае А. Г. Достоевская отмечает, что «за зиму (1878 г.) Федор Михайлович побывал на этих обедах раза четыре и всегда возвращался с них очень возбужденный и с интересом рассказывал <…> о своих неожиданных встречах и знакомствах»[453]. Возбуждение мужа она объясняет тем, что «на обедах собирались <…> литераторы самых различных партий, и здесь Федор Михайлович встречался с своими самыми заклятыми литературными врагами»[454]. Хочется верить, что Анна Григорьевна здесь все-таки преувеличивает: ресторан — не место для выяснения идеологических разногласий. Но надо согласиться, что среди перечисленных Д. Л. Мордовцевым участников обеда 13 декабря 1877 г. ни издатель «Вестника Европы» М. М. Стасюлевич, ни критик «Отечественных записок» А. М. Скабичевский, ни издатель «Биржевых ведомостей» В. А. Полетика не вызывали у Достоевского особых симпатий. О последнем в одном из набросков к «Дневнику писателя» он ядовито заметил: «Завелась от нравственной нечистоты полетика, подобно как вошь от нечистоты физической, а плащица от нечистоты сладострастной». Популярного же адвоката В. Д. Спасовича, избранного в члены Обеденного комитета, в «Братьях Карамазовых» Достоевский позднее выведет под прозрачной фамилией Фетюкович[455].

Какой-то скандальный эпизод, имевший место в ресторане Палкина, Достоевский предполагал затронуть и в своем творчестве. В его записных тетрадях несколько раз упоминается «обиженная дама у Палкина». Как можно судить, Достоевский собирал материалы для «Дневника писателя», накапливая их под рубрикой «К нашему шатанию». Усиливающуюся шаткость нравственных основ современного общества он считал одной из тревожных тенденций современной жизни. Внимание писателя, похоже, привлек не столько факт «оскорбления дамы у Палкина» сам по себе, сколько отношение к возникшей ситуации со стороны как окружающих, так и представителей власти. «Палкинские: благослови их Бог, пусть пошалят», — воспроизводит он, видимо, реплику кого-то из публики. А по поводу реакции блюстителей порядка записывает: «Полицейские боятся потерять свое достоинство». Продолжение записи, скорее всего, отражает развитие эпизода в «Ново-Палкине»: «Били и толкали городового. Чуть не били и толкали участкового пристава (помощника)».

Остается только пожалеть, что замысел использовать этот материал в своей публицистической работе остался у Достоевского неосуществленным, и мы можем только строить предположения о том, что же за скандальный эпизод произошел в ресторане Константина Палкина на углу Невского и Владимирского проспектов.

Ресторан «Ново-Палкин» — главная историческая достопримечательность описываемого дома. И поэтому мы начали этот очерк именно с него. Но если строго следовать хронологии, то начать надо было бы с другого эпизода в жизни Достоевского.

В самом конце 1872 г. в газетах появилось объявление, сообщавшее, что «с 1-го января 1873 г. редактором журнала „Гражданин“ будет Ф. М. Достоевский»[456]. Еженедельник «Гражданин» издавался князем Владимиром Петровичем Мещерским. Писатель познакомился с князем Мещерским и стал частым посетителем его салона на Николаевской улице[457] вскоре после возвращения из Западной Европы, в период завершения романа «Бесы». Посетители салона Мещерского принадлежали к так называемой антинигилистической партии. Здесь собирались А. Н. Майков, Н. Н. Страхов, Вс. Крестовский, Н. С. Лесков, Н. Я. Данилевский, Т. И. Филиппов и др. Идеологом этого кружка был будущий обер-прокурор Св. Синода Константин Петрович Победоносцев. В последнем, декабрьском, номере журнала «Русский вестник» завершилась публикация романа Достоевского «Бесы». Писатель должен был задуматься о своих дальнейших творческих планах. И как раз в это время он получил предложение Мещерского стать редактором его еженедельника «Гражданин». Члены кружка горячо одобрили этот выбор князя, обещали со своей стороны всестороннюю поддержку новому редактору. По некотором размышлении Достоевский дал согласие.

С прекращением в 1865 г. журнала «Эпоха» писатель практически лишился возможности выступать в качестве публициста. Редакторство в «Гражданине» давало Достоевскому значительную свободу в его публицистических выступлениях. Можно полагать, что это обстоятельство сыграло не последнюю роль в его решении принять на себя редактирование такого непопулярного у столичного читателя издания, как «Гражданин». С первого же номера журнала за 1873 г. Достоевский начинает публиковать на его страницах главы из своего «Дневника писателя» — «Старые люди», «Среда», «Нечто личное», «Влас»…

Еженедельник «Гражданин», редактором которого был Достоевский. 1873

Князь В. П. Мещерский. Фотография второй половины 1860-х гг.

Ф. М. Достоевский. Фотография В. Лауфферта. Петербург. 1872

В 1872 г. редакция «Гражданина» размещалась в квартире князя Мещерского на Николаевской, в доме купца Щедрова. С января 1873 г. она была переведена на Невский проспект, в дом К. Кохендорфера, почти напротив Знаменской церкви, по месту жительства секретаря редакции Виктора Пуцыковича. Однако больше времени, чем в редакции, Достоевский проводил, иногда засиживаясь над корректурами до утра, в типографии А. И. Траншеля, где печатался «Гражданин». Здесь он даже писал страницы своего «Дневника», тут же отдавая рукопись в набор.

До августа 1873 г., когда типография была переведена в специально построенный для нее флигель во дворе собственного дома Траншеля на Стремянной улице (№ 12), она располагалась на углу Невского и Владимирского проспектов. Курьезная деталь. Вскоре после того, как Достоевский приступил к редактированию «Гражданина», дом купчихи Анны Паской как раз был куплен Константином Палкиным, и, прежде чем открыть здесь ресторан, новый домовладелец решил капитально перестроить здание. Залы ресторана как раз планировались там, где размещалась типография[458]. Перестройка, в ходе которой двухэтажный дом превратился в четырехэтажный, длилась более полутора лет[459]. Как вспоминала корректор типографии Траншеля Варвара Васильевна Тимофеева, вместе с которой Достоевский готовил к выпуску номера «Гражданина», какое-то время их работа продолжалась в полуразобранном доме. Лестниц уже не было, и строительные рабочие на руках поднимали писателя в типографию, размещавшуюся на втором этаже, а затем так же спускали вниз. В очередной раз, когда Достоевский со своей помощницей засиделись за работой за полночь и их с фонарями таким образом «эвакуировали» из типографии, на Невском собралась толпа зевак, которые бурно обсуждали, что же происходит: «Несчастный случай? Похищение? Пожар?..»[460]

Достоевский впервые появился в типографии Траншеля на Невском поздним вечером 20 декабря 1872 г. Перед тем как вступить в заведование редакцией «Гражданина», он намеревался разобраться в деталях производственного процесса по выпуску журнала. Сопровождавшего его владельца типографии писатель засыпал вопросами: «…когда здесь бывает князь М<ещерский>, когда выходит нумер и когда приступают к набору следующего»[461]. Выразительную портретную зарисовку нового редактора «Гражданина», каким она увидела его в этот вечер, дает в своих мемуарах В. В. Тимофеева — в то время 22-летняя девушка, недавно приехавшая в столицу из провинциального города в Западном крае.

«Это был очень бледный — землистой, болезненной бледностью — немолодой, очень усталый или больной человек, с мрачным изнуренным лицом, покрытым, как сеткой, какими-то необыкновенно выразительными тенями от напряженно сдержанного движения мускулов, — пишет мемуаристка. — Как будто каждый мускул на этом лице с впалыми щеками и широким и возвышенным лбом одухотворен был чувством и мыслью. И эти чувства и мысли неудержимо просились наружу, но их не пускала железная воля этого тщедушного и плотного в то же время, с широкими плечами, тихого и угрюмого человека. Он был весь точно замкнут на ключ — никаких движений, ни одного жеста, — только тонкие, бескровные губы нервно подергивались, когда он говорил. А общее впечатление с первого взгляда почему-то напомнило мне солдат — из „разжалованных“, — каких мне не раз случалось видать в моем детстве, — вообще напомнило тюрьму и больницу и разные „ужасы“ из времен „крепостного права“[462]… И уже одно это напоминание до глубины взволновало мне душу…»[463]

Завершает этот эпизод В. В. Тимофеева такой остро отмеченной деталью. «Траншель провожал его до дверей, — пишет она о Достоевском; — я смотрела им вслед, и мне бросилась в глаза странная походка этого человека. Он шел неторопливо — мерным и некрупным шагом, тяжело переступая с ноги на ногу, как ходят арестанты в ножных кандалах…»[464]

В дальнейшем между маститым писателем и его юной помощницей, смотревшей на него как на полубога, сложились очень теплые, доверительные отношения. Добрые, товарищеские отношения установились у Достоевского также с метранпажем типографии Михаилом Александровичем Александровым. Оба они, и В. В. Тимофеева, и М. А. Александров, оставили очень содержательные воспоминания о сотрудничестве с великим романистом. А вот владелец типографии полунемец-полуфранцуз Андрей Иванович (Генрих-Фердинанд) Траншель, человек либеральных взглядов, отнесся к Достоевскому весьма неприязненно. После первого появления писателя в его типографии он сказал Тимофеевой «с брезгливой гримасой»: «Знаете, кто это? <…> Новый редактор „Гражданина“, знаменитый ваш Достоевский! Этакая гниль!»[465]

Подобное отношение к писателю со стороны либералов-западников после публикации «Бесов» было достаточно распространенным. «Мне показалось это тогда возмутительно грубым, невежественным кощунством, — комментирует мемуаристка выходку владельца типографии. — Достоевский был тогда для меня самым мучительным и самым любимым…»[466]

Поначалу, в силу специфического отношения автора «Дневника писателя» к тексту своих произведений, между Достоевским и Тимофеевой возникали серьезные трения. Федор Михайлович настоятельно требовал от корректора оставлять без исправлений, как есть, пунктуацию в своих сочинениях. «Я ссылалась тогда на грамматику, — вспоминает мемуаристка, — а он раздраженно восклицал:

— У каждого автора свой собственный слог, и потому своя собственная грамматика… Мне нет никакого дела до чужих правил! Я ставлю запятую перед что, где она мне нужна; а где я чувствую, что не надо перед что ставить запятую, там я не хочу, чтобы мне ее ставили!

— Значит, вашу орфографию можно только угадывать, ее знать нельзя, — возражала я, стараясь лучше понять, чего от меня требуют.

— Да! Угадывать. Непременно. Корректор и должен уметь угадывать! — тоном, не допускавшим никаких возражений, сердито сдвигая брови, решал он»[467].

Однако как-то раз вышел казус. В главке «Дневника писателя» «Нечто личное» Достоевский по рассеянности допустил описку, назвав роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» — «Кто виноват?». Очередной выпуск «Гражданина» так и вышел с путаницей в названиях[468]. «И это вызвало потом упреки автору в незнании „даже заглавия“ произведения, по поводу которого он полемизировал» («Кто виноват?» — знаменитый роман А. И. Герцена 1840-х гг.)

«— Почему же вы не поправили, если знали? — укоризненно заметил мне Федор Михайлович, когда я выразила ему мое сожаление, что допустила эту ошибку.

— Я не смела исправить сама, — возразила ему девушка. — Вы столько раз говорили мне, что „всё должно оставаться так“, как стоит у вас в корректуре. И я подумала, что вы могли и умышленно сделать эту описку…

Федор Михайлович подозрительно взглянул на меня и не промолвил ни слова»[469].

Однако очень скоро в процессе общей работы между Достоевским и его помощницей сложились доверительные, искренние отношения, и разговор их всё чаще выходил за рамки только профессиональных вопросов, связанных с корректурами и подготовкой очередного номера «Гражданина». Они беседовали о поэзии, о религии, о настроениях современной молодежи. Писатель рассказывал девушке о своем прошлом, говорил, что она похожа на его первую, умершую жену Марию Дмитриевну…

Один разговор особенно запомнился его собеседнице. Речь шла об идеалах, которые руководят человеком в его жизненном поведении. «…Я всегда и думала и думаю, что лучше и выше Евангелия ничего у нас нет!» — искренно и восторженно проговорила девушка.

«— Но как же вы понимаете Евангелие? Его ведь разно толкуют, — переспросил Достоевский. — Как по-вашему: в чем вся главная суть?

Вопрос, который он задал мне, впервые пришел мне на ум. Но сейчас же точно какие-то отдаленные голоса из глубины моей памяти подсказали ответ:

— Осуществление учения Христа на земле, в нашей жизни, в совести нашей…

— И только? — тоном разочарования протянул он.

Мне самой показалось этого мало.

— Нет, и еще… Не всё кончается здесь, на земле. Вся эта жизнь земная — только ступень… в иные существования…

— К мирам иным! — восторженно сказал он, вскинув руку вверх к раскрытому настежь окну, в которое виднелось тогда такое прекрасное, светлое и прозрачное июньское небо.

— И какая это дивная, хотя и трагическая, задача — говорить это людям! — с жаром продолжал он, прикрывая на минуту глаза рукою. — Дивная и трагическая, потому что мучений тут очень много… Много мучений, но зато — сколько величия! Ни с чем не сравнимого… То есть решительно ни с чем! Ни с одним благополучием в мире сравнить нельзя!»[470]

Вот какие разговоры происходили летом 1873 г. под шум строительных работ в полуразобранном доме на углу Невского и Владимирского проспектов. Тогда же, незадолго до переезда типографии в Стремянную улицу, когда однажды поздно вечером В. В. Тимофеева уже собралась идти домой, а Достоевский еще оставался в типографии для ночной работы над идущим утром в набор выпуском, он обратился к ней с просьбой:

«— Сделайте мне божескую милость, — сказал он, — возьмите вот этот рубль и купите мне где-нибудь по дороге коробочку папирос-пушек, если можно Саатчи и Мангуби или Лаферм, и спичек тоже коробочку, и пришлите все это с мальчиком».

«Я купила ему папиросы и спички, — продолжает рассказ мемуаристка, — и, кроме того, на последние свои два двугривенных (я получала по десяти рублей каждую неделю по выходе нумера) купила пяток апельсин, так как Федор Михайлович перед тем только что жаловался, что ему страшно хочется пить, — и снова поднялась по мосткам (строительным. — Б. Т.) в типографию, чтобы передать покупки и сдачу. И может быть, думала я, он возьмет мои апельсины!.. <…> Забавно и радостно было думать, что вот именно я, какая-то никому не известная „корректорша“… и угощаю знаменитого на всю Россию писателя… на последние два двугривенных!»[471]

Достоевский был растроган. Отчитав свою помощницу за расточительность, он таки взял у нее пару апельсинов. А через два дня сам пришел в типографию, как пишет В. В. Тимофеева, «с мешком дорогих французских дюшес»:

«— Сегодня у меня гости, поэтому разорился, но вот вас первую хочу угостить, — сказал он мне, подавая мешок. — Возьмите, попробуйте. Дюшесы хорошие. Я всегда у Эрбера покупаю».

«В такой деликатной форме, — заканчивает мемуаристка, — отплатил он мне за мое простодушное угощение апельсинами»[472].

В воспоминаниях В. В. Тимофеевой, написанных через тридцать лет после совместной работы с Достоевским в типографии Траншеля, много подобных черточек, рисующих облик не только знаменитого писателя, редактора еженедельника «Гражданин», увиденного и изображенного в его профессиональной работе, но и просто пятидесятилетнего человека со сложным, противоречивым характером — могущего быть и гневным и нежным, и проницательным и наивным. Эти воспоминания написаны с нежностью и с благодарностью Достоевскому за некогда пережитое счастье общения с ним. Выдержки из них можно было бы приводить еще и еще. Но полагаем, что заинтересованный читатель сам сможет обратиться к полному тексту мемуаров В. В. Тимофеевой…

В завершение еще два слова об… апельсинах и дюшесах. Табачный магазин фирмы «Лаферм», как мы уже упоминали, располагался на Невском проспекте близ Пассажа. Табачная фабрика «Саатчи и Мангуби» еще не имела в это время своего специализированного магазина (он появится на Невском только через несколько лет, в 1877 или 1878 г.). Так что, выполняя поручение Достоевского, В. В. Тимофеева должна была дойти до фирменного магазина «Лаферм» напротив Гостиного двора. Где-то близ тех мест она, видимо, купила для писателя и апельсины. Достоевский за дюшесами ездил еще дальше: фруктовый магазин купца 1-й гильдии Николая Эрбера находился на Невском проспекте в доме Е. Ольхиной, № 30[473]. И в этой связи можно заметить, что до начала перестройки дома Паской-Палкина в 1873 г. в нем среди прочих заведений располагался и магазин «Фрукты и овощи», принадлежавший купеческой фамилии Набилковых. Однако с началом строительных работ магазин этот, очевидно, был закрыт. Иначе и апельсины, и груши можно было бы купить прямо на месте, в том же здании, где находилась и типография Траншеля…

Когда после реконструкции дома в 1874 г. в нем открылся фешенебельный ресторан «Ново-Палкин», фруктовая торговля Набилковых в этом здании уже не существовала. А вот магазин колониальных товаров, торгующий под фирмой «Яков-Август Фохтс» (его содержал сын основателя фирмы Николай Яковлевич Фохтс), вновь, как и до перестройки, распахнул для покупателей свои двери. И когда в 1878 г. семья Достоевских поселилась неподалеку, в Кузнечном переулке, Федор Михайлович, как свидетельствует его жена, во время своих прогулок «всегда покупал на углу Владимирского и Невского закуски и гостинцы» детям[474]. Так что связь с этим домом писатель поддерживал буквально до последних дней своей жизни.

«У Лерха в ресторации…», или Чудесное исцеление барона Ризенкампфа

На левой стороне Невского проспекта, как раз напротив дома, где находилась булочная Филиппова, а юная Неточка Сниткина старательно учила немецкие вокабулы и осваивала чистописание в Мариинской гимназии, стоит дом, который с середины 1830-х гг. на протяжении более сорока лет принадлежал купеческому семейству Ильиных[475]. Заурядное трехэтажное здание, построенное на рубеже XVIII–XIX вв., ничем не выделялось из окружающей застройки, разве только было заметно ниже стоявших рядом домов. В 1886–1887 гг., когда им уже владел купец 1-й гильдии Алексей Кекин, дом был надстроен еще двумя этажами и фасад получил характерную для стиля эклектики отделку с двумя массивными прямоугольными эркерами. В 1943 г. прямым попаданием снаряда здание было частично разрушено. В послевоенные годы при восстановлении дома его облик был значительно упрощен: исчезла характерная для эклектики былая дробная отделка фасада, и всё здание приобрело достаточно казенный вид.

Невский проспект, дом № 74. Фотография начала XX в.

В первой половине 1840-х гг., когда домом владели наследники купчихи Александры Ильиной, в его бельэтаже, в правой части, открылся кафе-ресторан. Адрес его был: Невский проспект, № 77 (соврем. № 74)[476]. Первоначально он принадлежал двум владельцам — Излеру и Лерху[477]; позднее — одному Лерху[478] (встречается вариант фамилии: Лерхе). В памяти петербуржцев это заведение закрепилось как «ресторан Лерха». Ресторан славился тем, что устройство его было «настоящее парижское, а именно отдельные кабинеты, где вы можете обедать один, или с приятелями, или даже с семейством»[479]. Он упомянут в юмористическом стихотворении Н. А. Некрасова «Говорун» (1843):

…Кончаю скромен, тих

У Лерхе в ресторации

Остаток дней моих.

Из службы в биллиардную

Прямехонько иду,

Игру там не азартную,

Но скромную веду[480].

30 июня 1843 г. Достоевский вместе с другом бароном А. Е. Ризенкампфом отмечал в кафе-ресторане Лерха успешную сдачу выпускных экзаменов и окончание Главного инженерного училища. Рассказ мемуариста об этом событии довольно курьезен.

Б. Кустодиев. Половой. Акварель. 1920

Ризенкампф учился в Военно-медицинской академии на Морской улице Выборгской стороны. В июне 1843 г. он, так же как и Достоевский, успешно сдал выпускные экзамены. «Вследствие усиленных трудов, — вспоминал мемуарист, — я заболел не в шутку: общая слабость, совершенно расстроенное пищеварение, лихорадочное состояние не уступали никаким средствам». Две недели Ризенкампф не принимал почти никакой пищи. И вдруг на пороге его комнаты появился Достоевский, только что сдавший последний экзамен, — «веселый, здоровый, довольный своею судьбою». Получив из Москвы деньги от опекуна, он силой стащил больного приятеля с постели, посадил с собой в пролетку и два часа катал на лихаче «по островам, по Петербургской стороне, через Троицкий мост и так дальше до Невского проспекта». Во время этой прогулки Федор Михайлович рассказывал Ризенкампфу «о благополучном окончании своего экзамена, о выпуске из училища с чином подпоручика (в полевые инженеры), о получении от Куманина достаточной суммы денег, о расплате со всеми кредиторами, о получении 28-дневного отпуска в Ревель и о намерении своем, на другой же день, в четверг, 1-го июля, отправиться в Ревель для свидания с братом». Он был радостно воодушевлен и много смеялся. Ризенкампфа же от этой поездки уже начинало мутить.

В завершение Достоевский привез друга в ресторан Лерха на Невском проспекте, «где потребовал сначала номер с роялем (Ризенкампф отлично музицировал. — Б. Т.), а затем роскошный обед в восемь блюд с разными винами». «Каково было мне, — вспоминал мемуарист, — больному, расстроенному, истощенному, смотреть на богатырский аппетит, на неистощимую веселость моего собеседника? Подавали разные закуски, суп, жаркое, соус, вина, и Федор Михайлович не переставал приглашать меня отведать хоть малость чего-нибудь или же сыграть на рояле. Положение мое было ужасное: ни к тому, ни к другому я не был способен. Но мало-помалу — странно — я начал чувствовать, что пример Федора Михайловича действует на меня заразительно. Я пробовал отведать сардинку, вслед за тем выпил рюмочку вина, съел кусок жареной индейки и — свершилось чудо: болезнь мою как рукой сняло. Боль под ложечкой и в желудке прекратилась, общей слабости как будто не бывало. Весь обед до конца мы ели с одинаковым аппетитом, и после шампанского фантазия на рояле полилась рекой. Оказалось — я выздоровел окончательно».

«На другой день в 10 часов утра, — завершает свой рассказ барон Ризенкампф, — я проводил Федора Михайловича на отправлявшийся в Ревель финский пароход „Сторфурстен“»[481].

Дело игуменьи Митрофании