5. Знаменская площадь и Николаевский вокзал

Знаменская церковь в С.-Петербурге. Фотография А. Лоренса. 1865–1870

Вид Знаменской площади. Литография (фрагмент). 1867

«Темный лик богородицы у Знаменья»

Вот и подходит к концу наша литературная прогулка: мы на Знаменской площади, теперь площади Восстания. Впрочем, тут требуется оговорка. Это сегодня Невский проспект непосредственно вливается в площадь, а во времена Достоевского он упирался в Лиговский канал, и на площадь перед Николаевским вокзалом надо было еще перейти широким Знаменским мостом. Поэтому, — вот парадокс! — остановившись сегодня перед наземным павильоном станции метро «Площадь Восстания», мы в системе топографических координат XIX в. пока еще не вступили на Знаменскую площадь. Этот западный участок приобщат к площади лишь после того, как в 1892 г. будет засыпан Лиговский канал. Так что выразимся несколько витиевато: наша первая остановка здесь будет на площади Восстания в виду бывшей Знаменской площади. Далее к этому необычному обстоятельству мы еще вернемся.

Площадь получила свое историческое название по Знаменской церкви, построенной здесь (на месте старой, деревянной) в конце XVIII — начале XIX в. по проекту архитектора Ф. И. Демерцова в характерном для эпохи стиле классицизма и освященной в 1806 г. «Когда прибывший в столицу выходил из Николаевского вокзала на Знаменскую площадь, — пишут исследователи, занимающиеся историей петербургских христианских храмов, — перед ним вырастала белая церковь на высоком гранитном цоколе, купол которой как бы парил над Невским, открывая прямую перспективу до самого Адмиралтейства»[603]. Строго говоря, официально она именовалась церковью во имя Входа Господня в Иерусалим, но в городском обиходе закрепилось название Знаменская по чтимой святыне храма — образу Божией Матери «Знамение», являющейся по преданию списком XII в. с чудотворной иконы, находящейся в Софийском соборе в Великом Новгороде.

В 1874–1878 гг., когда Достоевские жили в доме титулярного советника Ф. П. Сливчанского на набережной Лиговского канала (на углу Гусева переулка; соврем. адрес: Лиговский проспект, № 25, угол переулка Ульяны Громовой, № 8) и затем в доме отставного поручика А. П. Струбинского на Греческом проспекте (соврем. адрес: Греческий проспект, № 6, угол 5-й Советской, № 6), писатель был прихожанином Знаменской церкви. В мемуарной литературе сохранилась редкая, может быть, единственная зарисовка, изображающая писателя на молитве. Со слов «почтенной старушки, вдовы священника», это свидетельство воспроизводит в своих воспоминаниях Варвара Васильевна Тимофеева-Починковская:

«Он всегда к заутрене или к ранней обедне в эту церковь ходил. Раньше всех, бывало, придет и всех позже уйдет. И станет всегда в уголок, у самых дверей, за правой колонкой, чтобы не на виду. И всегда на коленках и со слезами молился. Всю службу, бывало, на коленках простоит; ни разу не встанет. Мы все так и знали, что это — Федор Михайлович Достоевский, только делали вид, что не знаем и не замечаем его. Не любил, когда его замечали. Сейчас отворотится и уйдет»[604].

Иконостас Знаменской церкви в Петербурге. Фотография А. Функа. 1918

Это важное свидетельство заставляет нас посвятить несколько слов тому, как выглядел интерьер Знаменской церкви во времена Достоевского (в 1938 г. храм был закрыт и в 1941 г. взорван), увидеть ее убранство как бы глазами писателя. «Войдя внутрь, — сообщают уже цитированные авторы, — приехавший видел белые коринфские колонны с золочеными капителями, множество лепки и рельефов. Трехъярусный иконостас в стиле ампир высился полукругом и блистал позолотой. <…> В Знаменском приделе стоял барочный иконостас с множеством икон дворцовых мастеров первой половины XVIII века. В ризнице можно было видеть прекрасную утварь и напрестольный крест из серебра с частицами мощей, Животворящего Креста и ризы Божией Матери». «В старинном серебряном окладе, на возвышении, стояла икона Знамение…»[605] Не перед нею ли, возникает естественное предположение, так истово молился Достоевский? Полагаем, что, скорее всего, да.

В рабочей тетради писателя, находящейся в Российском государственном архиве литературы и искусства (Москва), в ранних подготовительных материалах к роману «Подросток» (1875), на полях одной из страниц сделана запись: «Ночь на улицах, темный лик Богородицы у Знаменья». Нет сомнения, что Достоевский имеет в виду чудотворную икону Божией Матери из храма на Знаменской площади. Судя по контексту, можно предположить, что на этом этапе разработки замысла романа писателем планировался эпизод, в котором, заподозренный в краже бриллиантов в доме старого князя Сокольского, страшно униженный таким подозрением, Аркадий Долгорукий мечется по ночным улицам и в нем от отчаяния рождается разрушительное желание «всё поджечь». В окончательном тексте в аналогичном состоянии герой будет пребывать после изгнания из игорного дома, где его так же несправедливо обвинили в воровстве. Там он действительно пытается поджечь дровяной склад, но срывается с забора, теряет сознание и видит сон о московском детстве. Первоначально, очевидно, предполагалось иное художественное решение: герой заходит в храм (судя по записи на полях, это должна была быть Знаменская церковь), «молится», и молитва перед чудотворной иконой спасает его от хаоса в душе и готовности совершить преступление. Надо полагать, задумывая этот эпизод, Достоевский вспоминал, как сам, на коленях и со слезами, молился в этом же храме перед образом Божией Матери «Знамение».

Чудотворная икона Божией Матери «Знамение» из новгородского Софийского собора, список с которой находился в Знаменской церкви в Петербурге

И еще важная информация: с 1875 г. «в храме служил известный проповедник и духовник прот. Василий Иоаннович Барсов»[606]. Это имя еще не упоминалось в биографических исследованиях о Достоевском, но три года, в течение которых писатель был прихожанином Знаменской церкви во время служения в ней отца Василия, заставляет предположить, что какие-то контакты между ними, скорее всего, имели место.

Можно сделать и еще одно предположение. В мае 1878 г. в семье Достоевских случилась трагедия: неожиданно от первого в жизни приступа эпилепсии скончался младший трехлетний сын писателя Алеша. Анна Григорьевна не рассказывает в своих воспоминаниях о его похоронах. Сестра Люба, которой тогда не было и девяти лет, упоминает только о «короткой службе в церкви» на Охтинском Георгиевском кладбище, где мальчика похоронили в одной ограде с его дедом — Григорием Ивановичем Сниткиным. Но не отпевали ли Достоевские Алешу в своей приходской Знаменской церкви? Или, может быть, из нее в дом писателя служить панихиды по умершему ребенку приходил священник? Если последнее действительно имело место, то Любовь Федоровна не могла засвидетельствовать это в своих позднейших мемуарах, так как ее после смерти брата родители «отправили к каким-то друзьям, у которых [она] оставалась два дня»[607] — вплоть до самых похорон. А Анна Григорьевна, повторю, не склонна была уделять в своих воспоминаниях внимание частностям при описании этого трагического события.

И наконец, последний штрих. Траурные дни января 1881 г., когда хоронили самого Достоевского, освещены чрезвычайно подробно и в газетных обозрениях, и во многих мемуарных свидетельствах. Перенесение 31 января, накануне погребения, гроба с телом писателя в Свято-Духовскую церковь Александро-Невской лавры, когда в печальной церемонии приняли участие десятки тысяч петербуржцев и делегации, приехавшие из других городов, описано в существующих источниках особенно подробно. Из них мы знаем, что на маршруте траурной процессии трижды шествие приостанавливалось и служились краткие литии: в самом начале — у Владимирской церкви, в конце — при входе в лавру и в середине маршрута, у ограды Знаменской церкви. Той самой церкви, прихожанином которой некогда был писатель и у чудотворной иконы которой провел немало молитвенных часов.

Существует даже поэтическая версия этих событий, принадлежащая известному в те годы поэту-«искровцу» Дмитрию Минаеву. Герой его стихотворного фельетона «Две смерти» действительный статский советник Курдюк

Не видел, не помнил таких похорон:

Как тихое море, с различных сторон

Вокруг колесницы толпа тысяч во сто

Содвинулась как-то торжественно просто…

Отдельными группами шла молодежь

С венками лавровыми — их не сочтешь, —

И убраны пышно венки были эти.

Смешались мужчины, и дамы, и дети,

Печально у многих потуплен был взор,

За хором одним новый следовал хор,

И весь подвижной погребальный тот клирос

От самой Литейной до Знаменской вырос[608].

Нетерпение «Неистового Виссариона»

Сегодня бывшая Знаменская площадь, как уже говорилось, называется площадью Восстания. Новое название она получила в октябре 1918 г., во время первой волны большевистских переименований столичных топонимов; оно должно было напоминать о массовых революционных выступлениях, проходивших на площади в феврале и июне 1917 г. Доминантой северо-западной части площади Восстания ныне является наземный павильон станции метро с тем же названием. Он был построен в 1957 г. на фундаменте бывшей Знаменской церкви.

Вернемся, однако, к уже отмеченному парадоксу: во времена Достоевского Знаменская церковь находилась отнюдь не на Знаменской площади. Дело в том, что она была построена по левую сторону протекавшего здесь до конца XIX в. Лиговского канала, а площадь находилась по правую, и, чтобы выйти на нее, надо было, пройдя мимо церкви, перейти через Знаменский мост. Даже административно Знаменская церковь находилась в Литейной полицейской части, а площадь — нет. Левая, меньшая ее половина относилась к Рождественской части, а правая, большая — к Каретной (границей частей являлось продолжение Невского проспекта).

С.-Петербургская пассажирская станция. Акварель А.-В. Петцольта. 1851

И свое историческое название, в отличие от Знаменской улицы, известной под этим именем с конца XVIII в., площадь получила поздно. Еще в Атласе тринадцати частей С.-Петербурга, составленном в 1849 г. Николаем Цыловым, на плане Каретной части она поименована то как «площадь к Знаменскому мосту», то как просто «площадь», без какого-либо собственного названия. А на плане Рождественской части она и вообще не удостоилась словесного обозначения[609]. Официальное название «Знаменская площадь» появляется на карте столицы лишь в 1857 г.

Такая топонимическая безымянность площади в первой половине XIX в. связана с тем, что до начала строительства Николаевской железной дороги эта территория была дальней городской окраиной. В воспоминаниях одного из петербуржцев о времени, когда «Николаевский вокзал только что поднял свою невысокую башню», эта местность описана так: «Хотя в те дни Невский проспект, как и ныне, шел к Александро-Невской лавре, но, собственно говоря, оканчивался он у Знаменского моста, расплываясь на большой площади. Там, где теперь стоит дом, занимаемый „Северной гостиницей“[610], расстилалась никогда не просыхавшая конная площадь. Дальше, к Невской лавре, шли лавки, в которых продавались: возки, телеги, тарантасы для далеких путешествий к северу и северо-востоку России…»[611]

Это описание хорошо дополняют «Воспоминания старожила», принадлежащие перу знаменитого юриста А. Ф. Кони, который в своей воображаемой прогулке по старому Петербургу рисует такую картину: «Знаменская площадь обширна и пустынна, как и все другие, при почти полном отсутствии садов или скверов, которые появились гораздо позже. Двухэтажные и одноэтажные дома обрамляют ее, а мимо станции протекает узенькая речка, по крутым берегам которой растет трава. Вода в ней мутна и грязна, а по берегу тянутся грубые деревянные перила. Это Лиговка на месте нынешней Лиговской улицы (сейчас проспекта. — Б. Т.). На углу широкого моста, ведущего с площади на Невский, стоит обычная для того времени будка — небольшой домик с одной дверью под навесом, выкрашенный в две краски: белую и черную, с красной каймой. Это местожительство блюстителя порядка — будочника, одетого в серый мундир грубого сукна и вооруженного грубой алебардой на длинном красном шесте. На голове у него особенный кивер внушительных размеров, напоминающий большое ведро с широким дном, опрокинутое узким верхом вниз. У будочника есть помощник, так называемый подчасок. Оба ведают безопасностью жителей и порядком во вверенном им участке, избегая, по возможности, необходимости отлучаться из ближайших окрестностей будки. Будочник — весьма популярное между населением лицо, не чуждое торговых оборотов, ибо, в свободное от занятий время, растирает у себя нюхательный табак и им не без выгоды снабжает многочисленных любителей»[612]. Согласитесь, зарисовка, скорее напоминающая заштатный гоголевский Миргород, нежели «блистательный Санкт-Петербург».

В 1847–1848 гг., когда будущий Николаевский (ныне Московский) вокзал только строился и площадь только-только начала формироваться, Достоевский как-то раз встретился тут с Белинским, который жил неподалеку, на набережной Лиговского канала, напротив Кузнечного переулка, в доме коллежского советника И. Ф. Галченкова, № 73 (соврем. № 44), и избрал площадку перед стройкой местом своих прогулок.

«Этот всеблаженнейший человек, обладавший таким удивительным спокойствием совести, иногда, впрочем, очень грустил, — вспоминал об этом Достоевский в мемуарной главе „Старые люди“ из „Дневника писателя“ за 1873 г., — но грусть его была особого рода, — не от сомнений, не от разочарований, о нет, — а вот почему не сегодня, почему не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России. Раз я встретил его часа в три пополудни у Знаменской церкви. Он сказал мне, что выходил гулять и идет домой.

— Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка <…>, — сказал Белинский Достоевскому. — Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце.

Это было горячо и хорошо сказано; Белинский никогда не рисовался. Мы пошли вместе. Он, помню, сказал мне дорогою:

— А вот как зароют в могилу (он знал, что у него чахотка), тогда только спохватятся и узнают, кого потеряли».

Портрет В. Г. Белинского. Копия А. Редера (1858) с оригинала Е. Языковой. 1848

Архитектурный проект станции «С.-Петербург» Николаевской железной дороги. Из Альбома чертежей сооружений российских железных дорог. 1872

Жить Белинскому после этого разговора оставалось несколько месяцев. Он умер 26 мая 1848 г., в шестом часу утра, не дожив всего трех дней до своего 37-летия. Участвовал ли Достоевский в похоронах критика на Волковом кладбище, которые прошли крайне скромно, на деньги, собранные друзьями, неизвестно. Но существует авторитетное, хотя и малоизвестное свидетельство, что в ночь после смерти Белинского с ним случился сильный эпилептический припадок. Лечивший его в 1840-е гг. врач С. Д. Яновский рассказывает об этом так:

«…В одно утро Ф. М. пришел ко мне чрезвычайно встревоженный и возбужденный. Не дав мне возможности спросить у него — отчего он так взволнован, он сам предупредил меня восклицанием: „батинька, великое горе свершилось — Белинский умер!“ Я <…> прежде всего пытался убедить его в том, чтобы он не увеличивал постигшего нас горя своею болезнью, а потому я просил его остаться у меня на целый день <…>. Но он в 12 часов от меня все-таки ушел, попрося позволения ночь провести со мною. <…> …когда в 10 часов вечера я возвратился домой, то застал у себя Федора Михайловича и Якова Петр. Буткова. Втроем мы напились чаю, и, когда Бутков ушел, мы, побеседовав еще час-другой, улеглись спать. <…> Вдруг часу в 3-м ночи я услыхал чрезвычайно тяжелые хриплые вздохи, и, когда я вошел с зажженною свечою в комнату, где спал Фед. Мих., то увидел, что он лежит навзничь, с открытыми глазами, в конвульсиях, с пеною у рта и с высунувшимся языком»[613].

В последующие годы Достоевский в разных контекстах очень по-разному высказывался о Белинском. Но бесспорно, что в его судьбе «неистовый Виссарион» сыграл совершенно исключительную роль.

«…останавливаться буду в Знаменской гостинице…»

Слóва «вокзал» в конце 1840-х гг. еще не было в русском языке. В не однажды упомянутом Атласе Николая Цылова 1849 г., как раз на том плане, где означена «Площадь к Знаменскому мосту», можно найти и «Станционный дом С.-Петербурго-Московской железной дороги»[614]. Завершения его строительства и торжественного открытия железнодорожного сообщения с Москвой 1 ноября 1851 г. Достоевский не увидел[615]. Но по другой причине, нежели Белинский. В ночь с 24 на 25 декабря, как мы уже знаем, его, закованного в ножные кандалы, мимо строящейся «Пассажирской станции» (еще одно наименование из того же Атласа) в открытых санях и с сопровождающим жандармом провезли Невским проспектом по пути к Шлиссельбургскому тракту, которым началась длившаяся почти месяц нелегкая дорога в Омский острог.

Двор С.-Петербургской пассажирской станции. Акварель А.-В. Петцольта. 1851

А вот вернулся через десять лет в Петербург, в декабре 1859 г., писатель уже по «чугунке», как тогда говорили, и на дебаркадере (перроне) Николаевского вокзала его встречали братья — старший Михаил и младший Никóля. Михаил не так давно навещал его в августе в Твери, а вот Никóля более десяти лет не видел старшего брата и горячо обнял его прямо при выходе из вагона. Здесь же произошло знакомство Николая с женой брата Марией Дмитриевной и ее двенадцатилетним сыном от первого брака Пашей. С этого приезда началась новая эпоха в жизни Достоевского.

Позднее, многократно бывая в Москве, особенно в периоды публикации в «Русском вестнике» своих великих романов — «Преступления и наказания», «Бесов», «Братьев Карамазовых», — Достоевский многократно с Николаевского вокзала уезжал из Северной столицы в Белокаменную. Сюда же, естественно, и возвращался. На Николаевский вокзал прибывают и герои его произведений, едущие в Петербург из Москвы или через Москву: Пульхерия Александровна и Дунечка Раскольниковы, которых не удосужился встретить Лужин, послав «к дебаркадеру» гостиничного лакея, Свидригайлов, князь Мышкин в начале второй части романа.

Одновременно со строительством железнодорожной станции на противоположной стороне площади была выстроена Знаменская гостиница. Завершение постройки, тянувшейся почти семь лет, приурочили к 1851 г. — открытию железнодорожного сообщения. Здание первоначально было четырехэтажным. К концу 1870-х гг. оно уже насчитывало пять этажей, а в начале XX в. стало шестиэтажным.

Среди знаменитых постояльцев гостиницы обычно называют «почетного пленника» Российского правительства — имама Дагестана и Чечни Шамиля, жившего здесь в 1859 г. Обязательно отмечают, что накануне покушения на императора Александра II ночь в Знаменской гостинице провел Дмитрий Каракозов (этот «несчастный, слепой самоубийца 4 апреля», как охарактеризовал его автор «Бесов»). Не забывают также упомянуть, что «в 1906 году в гостинице бывал В. И. Ленин»[616]. И практически нельзя встретить указаний, что в ней неоднократно останавливался Достоевский, поэтому задержимся на этом поподробнее.

Первое упоминание Знаменской гостиницы в переписке Достоевского датируется осенью 1874 г. В этот год они с Анной Григорьевной и детьми впервые остались на зиму в Старой Руссе, на «даче адмирала Леонтьева»[617], куда еще в августе перебрались из дома Гриббе: в Руссе можно было прожить гораздо экономнее и столичная суета не отвлекала писателя от творческих занятий (он как раз начал работу над романом «Подросток»). Своей квартиры в Петербурге по названной причине у Достоевских в этот сезон не было. Уезжая в мае 1874 г. в Старую Руссу, они окончательно съехали с квартиры на углу Лиговки и Гусева переулка. Громоздкие вещи и мебель были сданы на склад[618]. В доме А. П. Струбинского на Греческом проспекте — следующий их петербургский адрес — они поселятся только в сентябре 1875 г. Поэтому-то, время от времени наезжая в Петербург в связи с публикацией «Подростка» в некрасовских «Отечественных записках», писатель и должен был останавливаться в гостинице. В письме пасынку Павлу Исаеву от 10 сентября 1874 г. Достоевский так сообщал о своих планах: «Буду в Петербурге — наверно увидимся. Заеду к тебе. Сам же останавливаться буду в Знаменской гостинице. Буду или в начале октября, или уже в декабре к Рождеству». Выбраться в столицу до Нового года, однако, не получилось. И первый приезд в Петербург имел место только в начале февраля 1875 г.

«Милый мой голубчик, Аня, — сообщал Достоевский жене в письме от 5 февраля. — Сегодня в 8 часов прибыл в Петербург благополучно. В тех и других вагонах проспал, скрючившись неестественно, почти всю дорогу, так что все-таки не совсем расстроен нервами, хотя немножко устал. <…> Теперь, здесь, сижу в Знаменской гостинице, в 48-м №-ре, и готовлюсь одеться и пуститься по мытарствам. За № 2 р<убля> цены против летних, сами говорят, что увеличены, и гостиница во всех отношениях ветховата, но все-таки, может быть, даже лучше иных других».

Знаменской гостинице в это время шел уже двадцать пятый год. Содержала ее в это время купчиха Анна Пантелеева.

В январской книжке «Отечественных записок» были опубликованы первые пять глав романа «Подросток». В наборе для февральского номера было окончание первой части. Посетив в первый же день по приезде редакцию журнала в доме Краевского на Литейном, Достоевский прямо в кабинете Некрасова «продержал часть корректур», другую же взял с собой для вечерней работы в гостиницу. Назавтра с посыльным из редакции принесли корректуры еще двух, последних, глав. «…Навалили корректур видимо-невидимо, и еще не продержанных начисто», — жаловался писатель жене в письме от 7 февраля. Пришлось сидеть за работой до половины шестого утра. Это обстоятельство требуется подчеркнуть особо: в феврале 1875 г. Достоевский занимался в Знаменской гостинице творческой работой, ибо в корректурах он не просто вычитывал текст, отмечая опечатки, но делал правку, что-то вычеркивал, что-то вписывал. В главах, над которыми он работал в эти дни в гостиничном номере, среди других был и потрясающий, трагический эпизод самоубийства Оли — соседки Васина, у которого остановился Аркадий Долгорукий, в доме на Фонтанке у Семеновского моста.

Большая Северная гостиница (бывш. Знаменская). Фотография начала XX в.

У Достоевского тоже были беспокойные соседи. Гостиничные нравы хорошо передает такой эпизод: после ночной работы над корректурами писатель под утро «повалился спать». «Вдруг слышу в соседнем №, который был пустой, — рассказывает он в письме жене, — женский визг, мужской бас и так часа три: только что приехал какой-то купец с двумя дамами…» Вот уж действительно: от трагического до комического один шаг. Вернее, одна гостиничная переборка.

В следующую ночь пьяный кутеж в соседнем номере, который был отделен от номера Достоевского даже «не стеной, а одной лишь дверью», повторился: «…в 7 часов соседи, купец с двумя дамами, поднимают опять визг, хохот, самый громкий разговор, доходящий до крику». «Я вскочил, оделся, — рассказывает писатель, — и немедленно потребовал другой №. Оказался свободным только один, в 3 р<убля> в самом низу, я немедленно переехал и лег, но уже заснуть не мог…» На этот раз Достоевский вселился в № 6. Покою, однако, не было и здесь. В ночь с 9 на 10 февраля выспаться тоже не получилось: «…в залах гостиницы праздновалась свадьба купцов-лавочников, сотня пьяных гостей, музыка, конфетти». «Я лег в 2. Но до 5½ не мог заснуть, — жалуется Достоевский, — потому что по нашему коридору бродили и кричали забредшие сверху пьяные. Я вскакивал, отворял двери и ругался с ними. Теперь голова болит — мочи нет».

6 февраля к Достоевскому в Знаменскую гостиницу заходил Виктор Феофилович Пуцыкович, сменивший писателя на посту редактора еженедельника «Гражданин», — принес письмо от Анны Григорьевны, так как Достоевские условились, что надежнее писать не в гостиницу, а на адрес редакции журнала. 7 февраля в гостях был критик Николай Страхов. Много говорили о первых главах «Подростка», о том, как откликнулись на них петербургские газеты и журналы. 8-го пришел Некрасов. «Он пришел, чтоб выразить свой восторг по прочтении конца первой части (которого он еще не читал, ибо перечитывает весь номер лишь в окончательной корректуре перед началом печатания книги). <…> Сцену самоубийства (Оли. — Б. Т.) он находит „верхом совершенства“». 11-го зашел брат Николай. При нем неожиданно появился Иван Петрович Корнилов, председатель Славянского благотворительного комитета. Достоевский был у него накануне, и тот зашел отдать визит: «…был чрезвычайно мил и просидел больше получасу». 12 февраля, прослышав, что писатель в городе, к нему приехал Владимир Ламанский — младший брат Евгения и Порфирия Ламанских, знакомых Достоевского еще по кружку петрашевцев. Обсуждали недавнее трагическое происшествие — самоубийство Порфирия Ламанского, который в приступе душевной болезни заколол себя кинжалом.

В общей сложности писатель прожил в этот приезд в Знаменской гостинице двенадцать дней. В работе над корректурами, в деловых визитах, устройстве денежных дел эти дни прошли как в угаре. «…Езжу и бегаю и живу, как в аде», — пишет Достоевский жене в последнем письме из Петербурга. В этой круговерти он даже забыл, что 15 февраля у них с Анной Григорьевной восьмая годовщина свадьбы. Но она напомнила ему письмом, которое он получил в гостинице перед выездом в Старую Руссу. «15-го февраля исполнится восемь лет, как мы женились! — писала она. — Восемь лет! <…> Голубчик мой, я была все эти восемь лет очень счастлива и знаю, что никто другой не дал мне столько счастья»[619].

16 февраля с Николаевского вокзала Достоевский выехал в Старую Руссу.

Писатель останавливался в Знаменской гостинице и еще несколько раз. Кстати, в мае 1875 г. в уже знакомом ему 6-м номере. И вновь была работа над корректурами «Подростка», вновь с визитами были Некрасов и Пуцыкович. Но одно обстоятельство на этот раз было не совсем обычное. Вслед за Достоевским в Знаменскую гостиницу (очевидно, по предварительной договоренности) приехали младший брат Анны Григорьевны с женой Ольгой Кирилловной. Они заняли № 16-й. Их семейные отношения дали серьезную трещину. Жена уже неоднократно уходила от шурина Достоевского к некоему Кукарекину и вновь возвращалась. В этот раз назревал очередной разрыв, и Сниткины избрали писателя в качестве «третейского судьи» в их семейных отношениях. Судя по всему, это был план Анны Григорьевны. Идея ее была в том, чтобы Достоевский разбирал конфликт своих родственников как бы анонимно: они рассказывали ему не свою историю, а неких вымышленных помещиков-соседей и просили психолога-сердцеведа рассудить, кто прав и кто виноват. Иван Григорьевич был посвящен в то, что муж его сестры знает истинное положение дел в его семье, а Ольга Кирилловна ничего не подозревала и потому была предельно откровенна. К сожалению, мы не знаем подробностей состоявшегося родственного разговора. Но на чудо в таких вопросах, конечно, наивно было рассчитывать: «…положение их дела хуже, чем когда-либо», — написал Достоевский жене после прошедших переговоров.

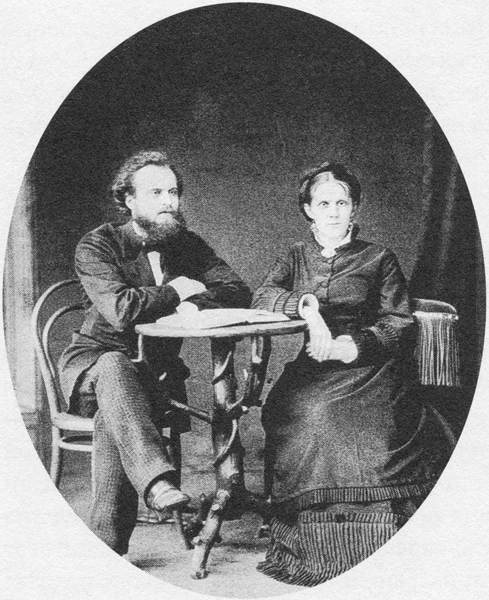

А. Г. Достоевская с братом И. Г. Сниткиным. Фотография начала 1880-х гг.

Начиная с 1875 г. писатель в летние месяцы уезжал за границу, в немецкий город Бад-Эмс, чтобы поправить здоровье на тамошних водах. По дороге, в Петербурге, он также останавливался в Знаменской гостинице. В его переписке с женой она упоминается и в 1875-м, и в 1879 г.

Была на Знаменской привокзальной площади и еще одна гостиница, со звучным именем «Дагмар» — она будет последним адресом на нашем маршруте, да и пространственно эта гостиница располагается далее всех рассмотренных нами адресов, фактически — уже в начале Старо-Невского проспекта. Исторический ее адрес: Невский, № 81, угол Гончарной улицы. Современный — № 87/2. Содержал ее саксонский подданный купец 2-й гильдии Генрих Ломач. Название своему заведению он избрал не случайное: цесаревна Мария Федоровна, жена цесаревича наследника Великого князя Александра Александровича, будущего императора Александра III, была урожденной принцессой Марией Софией Фредерикой Дагмар.

С гостиницей этой легко может возникнуть путаница. В краеведческой литературе гостиница «Дагмар» упоминается в связи с тем, что в ней останавливался Петр Ильич Чайковский. Но адрес ее указывают на Садовой улице, дом № 9[620]. Однако тут нет противоречия. Великий композитор поселился в ней летом 1877 г., а Достоевский провел три дня в июне 1874 г. Справочники XIX в. позволяют однозначно установить, что это одна и та же гостиница, которую как раз в 1877 г. ее хозяин Г. Ломач перевел в новопостроенный дом на Садовой[621].

Достоевский, можно сказать, попал в эту гостиницу «спросонья». Это был 1874 г. Писатель впервые этим летом отправился для лечения в Эмс. Из Старой Руссы он выехал 4 июня. Поезд шел ночью, и в Петербург, на Николаевский вокзал, писатель приехал с «расстроенными нервами», «решительно исковерканный дорогой и дремотой сидя». В XIX в. было обыкновение, что у вокзалов к прибытию поездов дежурили экипажи, посланные от разных гостиниц. Хотя «Дагмар» располагалась буквально в двух шагах от вокзала, но в конкурентной борьбе за клиентов у вокзального дебаркадера дежурил и ее посыльный. Достоевский, смертельно уставший, «сонный», сел в первый же экипаж, который «подвернулся». Через несколько минут он был уже в номере. Hotel оказался «сквернейшим», комната также «скверной», в придачу в ее темных углах писателю «мерещились» жена и дети. Так нередко начинался у него припадок эпилепсии, но на этот раз обошлось. Кстати, и у Чайковского в 1877 г., как только, уже на Садовой, он успел войти в свой номер в гостинице «Дагмар», случился «сильнейший нервный припадок, после которого он в беспамятстве пролежал двое суток»[622]. Так что у отеля с таким благозвучным названием вполне определенно обнаруживается негативная аура. Больше в нем Достоевский никогда не останавливался.

От дома, где располагалась гостиница «Дагмар», и до Александро-Невской лавры пролегает так называемый Старо-Невский проспект. Это конечная часть Невского проспекта, почти равная по продолжительности пройденному нами пути от Дворцовой площади. Однако мы не располагаем ни одним документальным свидетельством, что какой-то дом на этой дистанции так или иначе связан с именем Достоевского. Поэтому наша литературная прогулка подошла к концу.

Adieu!

Прощаясь с читателями, лишь укажем дополнительно, что на Тихвинском кладбище Александре-Невской лавры, к площади перед которой выходит Старо-Невский проспект, 1 февраля 1881 г. Достоевский обрел свое последнее пристанище. В 1883 г., 30 октября, в день рождения писателя, на его могиле был водружен надгробный памятник работы архитектора X. К. Васильева и профессора скульпторы Н. А. Лаверецкого. Монумент представляет собой четырехгранный обелиск, увенчанный древнерусским восьмиконечным крестом, у основания которого расположен терновый венец и на сером граните высечена надпись: «ДОСТОЕВСКИЙ». На выступе у основания обелиска установлен бронзовый бюст писателя. Под ним выбиты золотом его любимые слова из Евангелия от Иоанна: «Аминь, аминь глаголю вам: аще зерно пшенично, пад на земли не умрет, то едино пребывает: аще же умрет, мног плод сотворит. Иоанн, гл. 12, ст. 24».

А. Г. Достоевская с детьми у могилы писателя. Фотография В. Рейнгардта. 5 февраля 1881 г.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ