Глава четвертая Сооружения

Жилище П.А. Раппопорт, Б.А. Колчин, Г.В. Борисевич

История древнерусского жилища интересовала исследователей уже по крайней мере с середины XIX в. Однако подлинных остатков древнерусских жилищ в то время еще не знали. В распоряжении историков имелось лишь небольшое количество сведений письменных источников, относящихся в основном к XVI–XVII вв. Но зато по русским жилищам существовал такой яркий сравнительный материал, как народное крестьянское жилище: огромное количество разнообразного этнографического материала, жилища разных климатических зон и самых различных типов. При этом многие крестьянские жилища имели настолько явно выраженный архаичный характер, настолько не были затронуты городской культурой, что невольно вызывали предположение о глубокой древности их прототипов. Естественно поэтому, что основой для изучения древнерусских жилищ на первых порах стала этнография.

К концу XIX в. этнографы накопили уже настолько существенные материалы по изучению жилищ, что стали возможны попытки первичного обобщения. Вместе с тем, помимо этнографов, к вопросу о происхождении и древнейших формах русского жилища подошли историки искусства, историки архитектуры. Если этнографы делали выводы на основании изучения сохранившихся жилищ, то искусствоведы в основном использовали письменные источники и графические материалы, относящиеся к русскому жилищу XVII в.

В последние годы XIX в. археологические раскопки принесли первые фактические сведения о подлинных древнерусских жилищах. Раньше всего удалось выявить жилища в Киеве, в районе Среднего Поднепровья, а затем в Рязанской земле. Вскоре были обнаружены и срубные наземные жилища в Северной Руси — в Старой Ладоге. Небольшое количество археологически изученных древнерусских жилищ, их плохая сохранность, а порой и неверная интерпретация привели к тому, что археологические источники не оказались в центре внимания исследователей, занимавшихся проблемами истории древнерусского жилища, а сама эта тематика и после Великой Октябрьской революции продолжала по-прежнему разрабатываться главным образом в плане этнографических исследований. Тем не менее, количество изученных остатков подлинных древнерусских жилищ, раскрываемых археологами, постепенно увеличивалось. Значительное количество жилищ было раскопано в районе Киева, на Райковецком городище, в Старой Рязани, в Суздале, в Полесье, началось систематическое изучение жилищ в Новгороде, Пскове и Старой Ладоге.

Существенный сдвиг в изучении древнерусских жилищ наметился после Великой Отечественной войны. По-прежнему очень серьезные работы вели в этой области этнографы; однако центр тяжести в исследованиях быстро переместился в область археологии. Раскопками было вскрыто очень большое количество жилищ разных исторических периодов и в различных районах древнерусской территории. В настоящее время общее количество остатков древнерусских жилищ, которые можно учесть, значительно превышает 2500. Появились специальные исследования о жилищах различных древнерусских городов (Киев, Новгород, Старая Рязань, Белая Вежа и др.), а также о типах жилищ разных районов. Эти материалы дают теперь возможность с достаточной полнотой судить о развитии древнерусского жилища (Раппопорт П.А., 1975).

В настоящем обзоре древнерусские жилища разделены на четыре хронологические группы: 1) жилища IX и первой половины X в.; 2) жилища второй половины X и XI в.; 3) жилища XII–XIII вв.; 4) жилища XIV в. Это членение связано не столько с изменениями типов и конструкции самих жилищ, сколько с возможностями хронологического членения памятников, учитывая массовый датирующий материал.

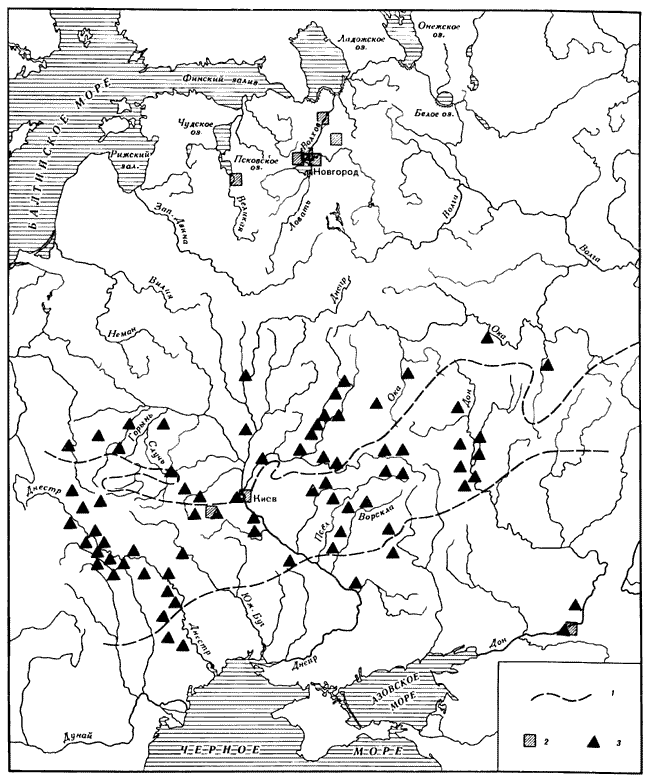

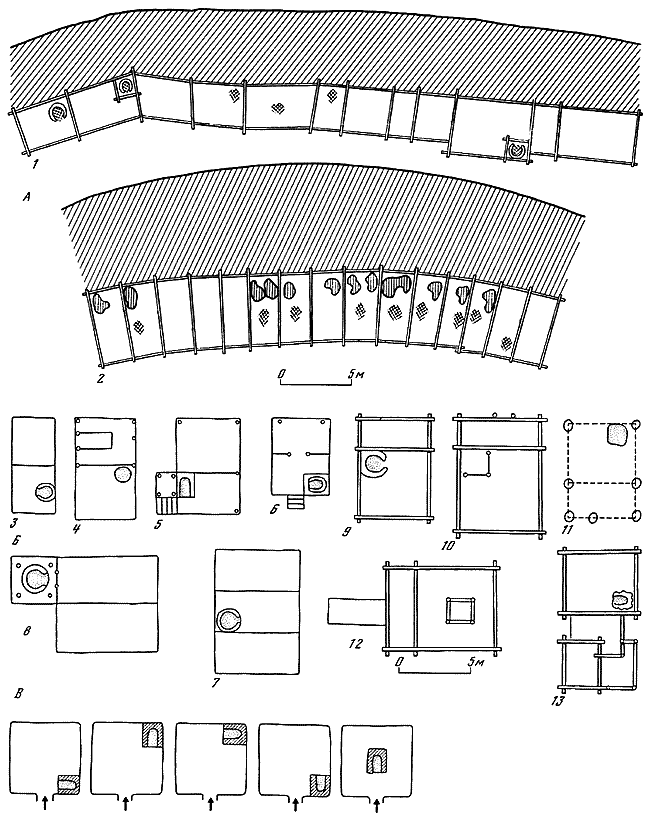

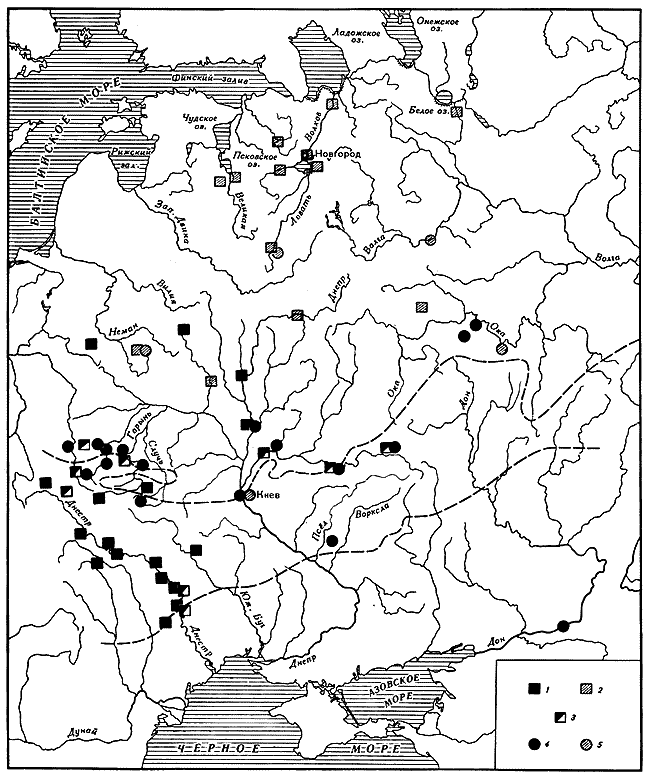

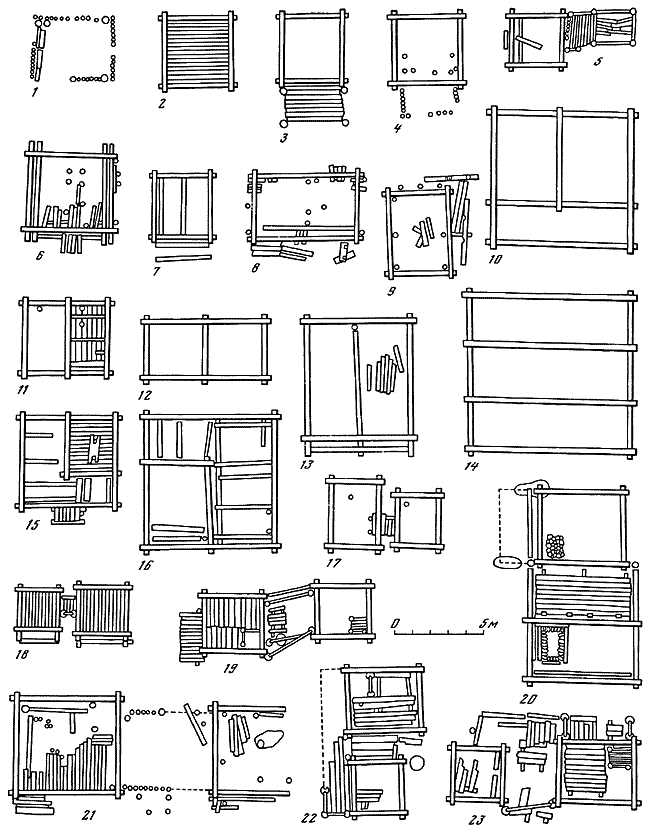

Восточнославянские жилища IX и первой половины X в. достаточно четко разделяются на две группы (табл. 36). Первая группа, включающая подавляющее большинство изученных жилищ, занимает всю территорию лесостепи, несколько заходя как на юг, в степь, так и на север, в лесную зону (табл. 37). Все жилища этой группы так называемые полуземлянки. Вторая группа — памятники, сконцентрированные в новгородско-псковском районе. Здесь все жилища наземные. По-видимому, территория распространения этой группы жилищ простиралась довольно значительно к югу, вплоть до верхнего течения Днепра, поскольку наземные жилища X в. были выявлены также в районе Смоленска. Наземные срубные дома, раскопанные на крайнем юго-востоке (Белая Вежа), настолько явно занесены сюда пришлым населением, что для территории степи или даже лесостепи являются совершенно чуждым элементом.

Жилища южной группы прямоугольные, большей частью почти квадратные (табл. 38). Их пол расположен ниже уровня поверхности земли на 0,5–1,0 м, хотя встречаются жилища как более глубокие, так и совсем мелкие. То обстоятельство, что пол жилищ очень часто мало заглублен в грунт, свидетельствует, что большая часть здания поднималась над землею и крыша должна была опираться на стены сложной конструкции и значительной высоты. Тем не менее, жилища такого типа, даже очень незначительно заглубленные, условно принято называть полуземлянками. Термин этот, конечно, условен, но он имеет широкое распространение в археологической литературе, так как позволяет разделять археологически два различных вида жилища — с полом, пониженным по отношению к уровню земли — мы их называем полуземлянки, и с полом, который расположен на уровне поверхности или несколько поднят над этим уровнем — это наземные жилища.

Степень углубленности построек в землю не находится в прямой зависимости от общей их высоты. Наличие углубления еще не свидетельствует, что перед нами остатки приземистого сооружения, равно как и его отсутствие не является признаком высотности здания. Распределение построек на «полуземляночные» и «наземные» ничего не дает также для определения их конструктивного типа, поскольку углубленные в землю жилища имели как столбовую конструкцию, так и срубную.

Размер сторон земляных котлованов полуземляночных жилищ обычно колеблется от 3,0 до 4,5 м, редко снижаясь до 2,5 м и также редко достигая 5,5 м. Пол жилищ обычно материковый, ровный, часто слегка понижающийся к середине. В тех случаях, когда пол лежит не на материковом грунте, а на культурном слое или каком-либо неплотном грунте, встречаются следы подмазки этого пола глиной, иногда в несколько слоев. Стены жилищ были деревянными, причем применялись два типа конструкции — срубная и столбовая. В первом случае в земляной котлован спускали сруб, а во втором — стены состояли из плах, закрепленных между вертикальными столбами.

При столбовой конструкции в углах котлована жилища обычно остаются следы столбов — столбовые ямы. Кроме того, часто имеются столбовые ямы и у середины стен. При этом если угловые ямы всегда круглые в сечении (от бревна), то ямы у середины стен чаще имеют полукруглую или удлиненную форму (от плах или сдвоенных столбов). Столбы закапывали в землю, а не забивали. Наличие или отсутствие столбовых ям не является единственным критерием разделения на срубную или столбовую конструкцию: для выявления этих типов могут быть использованы различные признаки. Одним из наиболее существенных признаков является расположение печи: печь, плотно вдвинутая (или даже врезанная) в материковый земляной угол, не оставляет места для угловой врубки и, следовательно, исключает возможность применения срубной конструкции стен. При срубной же конструкции печь всегда размещена несколько отступя от земляных стенок котлована.

Применение срубной и столбовой конструкции стен иногда можно обнаружить на одном и том же поселении. Однако к западу от Днепра преобладающим типом является жилище со срубной конструкцией, в то время как к востоку от Днепра преобладающей является столбовая конструкция.

Вход в полуземляночные жилища IX — первой половины X в. большей частью ведет с южной стороны, поскольку жилища этого времени, вероятно, не имели окон и единственным источником света служила дверь. Входные устройства — либо земляные ступеньки, либо деревянная лесенка. Плановая структура этих жилищ единообразна: печь почти всегда стоит в заднем от входа углу и повернута устьем в сторону входа. При этом правостороннее расположение печи преобладает над левосторонним.

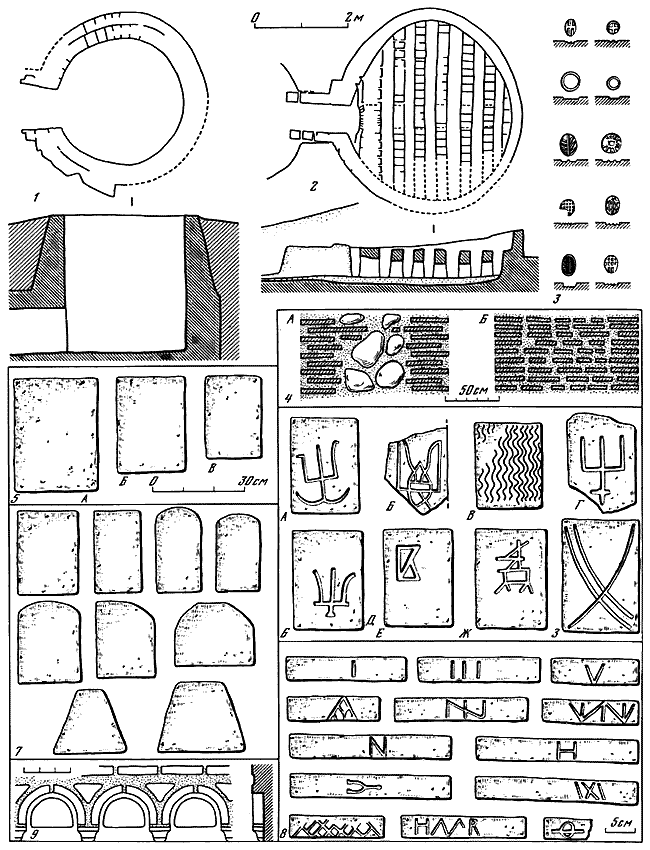

Печи применялись двух типов — каменные и глиняные (табл. 39). Очаги встречаются лишь в виде единичных исключений, большей частью в постройках какого-либо специального назначения.

Печи-каменки в жилищах IX–X вв. имели снаружи форму, близкую к прямоугольнику, реже они подковообразные: стороны их не менее 0,8 м, но обычно не более 1,7 м, высота достигает 0,9 м. Камни использовались различные, в зависимости от того, какие имелись в окрестностях (табл. 40, 3). В нижней части печей стенки обычно складывали из довольно крупных, часто плоских камней, а выше — из более мелких. Камни, как правило, укладывали без связующего раствора, хотя иногда их промазывали глиной. Поды печей овальные или круглые: они обычно расположены на уровне пола, иногда слегка врезаны в пол или, наоборот, очень немного приподняты над полом на естественном материковом возвышении. Почти всегда под печей был материковым, хотя известны случаи, когда под вымощен камнем, черенками или промазан глиной. Близ устьев печей часто имеются ямки от кольев; очевидно, печи имели какие-то дополнительные деревянные части.

Второй тип печей, применявшихся в жилищах IX–X вв., — глиняные печи, вырезанные в материковых останцах. В редких случаях такие печи вырезались в останцах целиком до самого верха: в большинстве же — в останцах вырезали лишь нижнюю часть печи, а верх ее лепили из глины, обычно используя для этой цели специально вылепленные глиняные вальки («копусы»). В плане глиняные печи имеют прямоугольную форму: размер их от 0,9×1,0 м до 1,8×1,85 м, высота от 0,6 до 0,9 м, под их обычно находится на уровне пола жилища (табл. 40, 6).

Верхние части печей (как каменных, так и глиняных) в неразрушенном состоянии удалось раскрыть лишь в очень небольшом количестве случаев. Выяснилось, что своды печей обычно не имели отверстий и дым выходил из печи через топку. На многих поселениях были найдены остатки крупных глиняных жаровен, стоявших на печи и представлявших собой как бы завершение печей. Однако в ряде случаев в верхней части купола глиняных печей находились круглые отверстия диаметром около 20 см с заглаженными и обожженными краями. Иногда такие отверстия ошибочно принимали за дымоотводы (табл. 40, 1). Вероятно, это были отверстия для установки горшка. Это тем более правдоподобно, что при небольшой высоте устья (обычно 20–30 см) вставить внутрь печи даже небольшой горшок было не всегда возможно, и, следовательно, в таких печах иначе нельзя было бы варить пищу. Печи всегда стояли в углах жилищ и были повернуты устьем вдоль одной из стен. Гораздо реже встречаются примеры установки печей у середины одной из стен или в углу, но с устьем, повернутым по диагонали жилища. Размещение печи в середине жилища известно в виде единичных исключений.

Печи-каменки и глиняные печи в IX–X вв. были распространены не равномерно по всей территории Древней Руси, а объединены в несколько групп (табл. 41). Так, между Днестром и Днепром применяли в основном печи-каменки, а глиняные печи известны лишь в северной части этого района — в Полесье. На территории днепровского Левобережья применяли глиняные печи, а севернее — от нижнего течения Десны — каменки. Точно так же и восточнее, в Подонье, применяли печи-каменки, правда, обычно с использованием глины.

Очевидно, первоначально деление на каменные и глиняные печи было продиктовано местными условиями — наличием или отсутствием подходящего камня. Применение в глиняных, а иногда и в каменных печах обожженных глиняных вальков свидетельствует, что там, где камней было мало, из глины делали как бы искусственные камни. Однако в жилищах IX–X вв. это разделение стало уже этнографическим признаком, не всегда зависящим от природных условий. Так, на территории распространения глиняных печей, в тех случаях, когда материк был супесчаным, печи все равно делали в искусственно сбитых глиняных массивах, вырезая их нижнюю часть из глины. В районах распространения каменок их делали из любого, даже мало подходящего камня, не переходя, однако, к глиняным печам.

В отдельных случаях при раскопках удавалось обнаружить части перекрытия жилищ. Выяснилось, что поверх деревянной конструкции крыша промазывалась глиной. Крыши были, по-видимому, большей частью двухскатными, причем конек чаще был ориентирован поперек топки печи и, следовательно, поперек входа, хотя отмечены случаи, когда конек был направлен вдоль оси печи, от входа к задней стене. Впрочем, очень вероятно, что делали и четырехскатные крыши. Видимо, такую крышу имел в виду Ибн-Русте, когда писал, что крыша в славянских жилищах делается «деревянной, остроконечной… наподобие христианской церкви».

Жилища северной части лесной зоны, относящиеся ко времени до середины X в., известны пока в небольшом количестве. Это наземные срубные дома, имеющие, как правило, несколько больший размер, чем полуземляночные жилища (табл. 42, 6). Дома обычно квадратные в плане; размер их сторон 4,5–5,0 м. Срубы сооружались из хвойного дерева, бревна соединены в углах рубкой «в обло». Под нижним венцом часто встречаются подкладки в виде лежащих обрезков бревен. Пол в жилищах деревянный — из досок или плах. Лаги пола обычно лежат на земле. Печь-каменка расположена в углу.

В Старой Ладоге обнаружены и более крупные дома (со сторонами 6–7 м и более) с печью, расположенной в центре жилища. Очень возможно, что в этом случае печь не имела купола, т. е. представляла собой несколько усложненный очаг.

Жилища второй половины X и XI в. изучены в меньшем количестве, чем памятники предшествующего или последующего периодов. Объясняется это в основном двумя причинами. Во-первых, поселения этой поры большей частью продолжали существовать и позже, вплоть до XIII в. Поэтому культурные напластования более позднего времени часто разрушали жилища XI в. или же из-за перемешанности слоя не позволяют их выделить. Во-вторых, до сравнительно недавнего времени археологи часто суммарно отмечали в своих отчетах наличие материала «эпохи Киевской Руси» или «великокняжеского времени», т. е. X–XIII вв., не расчленяя найденный археологический материал на более узкие хронологические периоды. В таких случаях на основании публикаций и отчетов трудно отделить жилища XI в. от более поздних. Тем не менее, в настоящее время жилища этого периода все же достаточно детально изучены, на территории Новгородской земли, а на юге Руси — в Галицкой и Волынской землях.

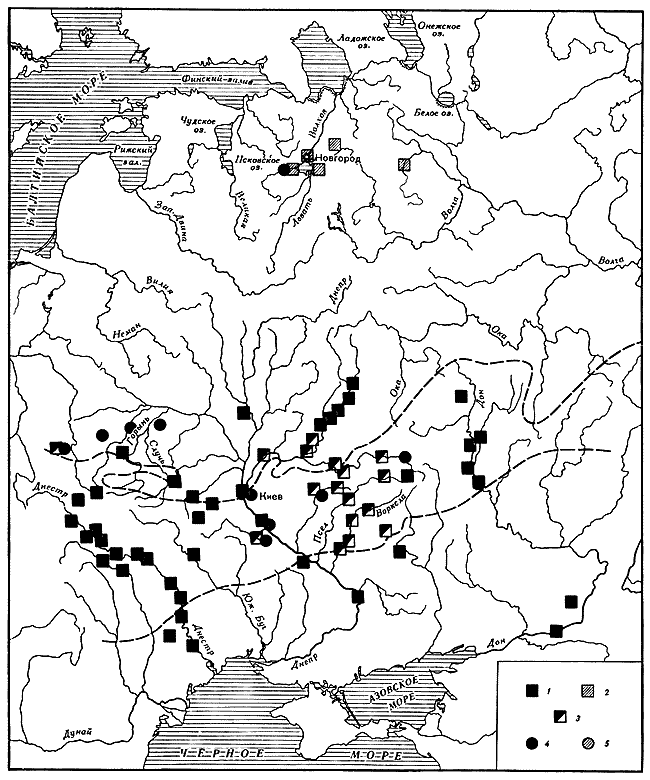

В лесостепной зоне и южной части лесной зоны по-прежнему господствовал полуземляночный тип жилища, а в северной части лесной зоны применялся исключительно наземный тип. В средней части лесной зоны — на территории современной Белоруссии и в Рязанской земле известны оба конструктивных типа (табл. 43.)

Для лесостепной зоны полное господство полуземляночных жилищ в течение всего XI в. не подлежит сомнению. Наземные жилища известны здесь лишь в междуречье Днестра и Прута, на территории современной Молдавии, где они существовали одновременно с полуземлянками и, по-видимому, представляли собой летние дома облегченного типа. Совершенно особое место занимает Киев, где в нижней части города, на Подоле строили наземные дома северного типа. Причина такого явления до сих пор не установлена и по этому вопросу существуют различные предположения.

Все полуземляночные жилища этого времени более или менее единообразны (табл. 38, 2–4, 8). По размеру, форме и глубине пола относительно поверхности земли они ничем существенным не отличаются от полуземляночных жилищ предшествующей поры. Столбовая конструкция стен начинает теперь всюду преобладать над срубной, в том числе и к западу от Днепра, где ранее чаще строили срубные полуземляночные дома. Срубные стены в полуземляночных жилищах в XI в. имеют широкое распространение, по-видимому, лишь в юго-западной части древнерусской территории.

Плановая структура полуземляночных жилищ претерпевает существенные изменения. Вплоть до X в. в восточнославянских жилищах печь, как правило, стояла в заднем от входа углу и была повернута устьем ко входу. В X–XI вв. эта схема плановой структуры постепенно сменяется новой, при которой печь стоит рядом с входом и повернута к нему устьем (табл. 44, в).

В юго-западном районе, в Галицкой земле продолжает бытовать печь-каменка, ничем существенно не отличающаяся от подобных печей предшествующего периода. На всей же остальной территории распространения полуземляночных жилищ начинают применять круглые или овальные в плане печи, вылепленные из глины (табл. 40, 5). Наружный диаметр их от 1,0 до 1,5 м, а высота 70–90 см. Часто такие печи делали на деревянном каркасе; когда печь прожигалась после постройки, каркас ее выгорал и от него оставались пустоты в обожженной глине. В печах такого типа уже совершенно не применяли глиняные вальки, имевшие широкое распространение в более ранних печах. Верх круглых глинобитных печей часто имел горизонтальную поверхность и был окружен бортиками, т. е. имел характер жаровни (табл. 40, 2). Кроме того, в развалах печей находили обломки больших глиняных жаровен, стоявших на печи. Иногда в своде печей имелось круглое отверстие, совершенно такое же, как и в прямоугольных глиняных печах предшествующей поры. Поды круглых печей обычно расположены на уровне пола. Часто эти поды вымощены обломками горшков и поверх промазаны глиной. Иногда, хотя и не часто, перед печами имеются небольшие предпечные ямы. Встречаются печи, врезанные своей тыльной частью в материковые стенки жилищ.

Появление нового типа печей и изменение плановой структуры жилищ — взаимосвязанные процессы. Новая плановая структура делала жилище более гигиеничным, создавая чистое пространство в глубине помещения, а расположение печи близ двери создавало тепловой барьер и делало жилище более теплым, а главное — равномерно теплым. Новая схема плана стала возможна лишь при новом типе печей, имеющем значительно более высокие теплотехнические качества. Кроме того, в таких жилищах, по-видимому, перед входом существовал тамбур — легкие наземные сени.

Жилища наземного типа, относящиеся ко второй половине X и XI в. все срубные (табл. 42, 4). Срубы обычно делали из сосновых бревен, реже — еловых. Диаметр бревен, как правило, не менее 20 см. Срубы исполняли рубкой «в обло», с выпуском остатков длиной до 30 см. Чашу и паз при рубке всегда выбирали в верхней части каждого нижнего бревна. Пазы между бревнами конопатили мхом. Отмечено, что в некоторых районах, например в Новгороде, срубы оставляли открытыми, а в других (Старая Ладога, Новогрудок) промазывали глиной. Под нижними венцами срубов укладывали специальные бревенчатые прокладки, которые иногда образовывали даже специальную конструкцию, скрепленную внешним бревенчатым венцом. Иногда вместо подкладок под углами срубов закапывали в землю столбы-«стулья».

Полы в наземных жилищах дощатые, на лагах. В нескольких случаях удалось установить, что лаги не лежали на земле, а были врублены в бревна сруба и поэтому несколько приподняты над землей. В ряде пунктов отмечено наличие галереек, примыкавших к срубу с одной или нескольких сторон.

В южной части зоны распространения наземных жилищ в них ставили круглые глинобитные печи, но в основном печи в наземных домах не глинобитные, а каменные. При этом каменные печи в отличие от печей-каменок в южных полуземлянках сложены из камней на глине, иногда со столь значительным количеством глины, что трудно определить, являются ли они каменными или глиняными, но с применением камней. Другое существенное отличие: каменные печи в наземных домах в связи с приподнятым над землей уровнем пола подняты на специальных деревянных опечках. На юго-востоке лесной зоны (Старая Рязань) как каменные, так и глинобитные печи часто расположены над подпечной ямой, опираясь на деревянные столбы.

Следует отметить, что ареалы типов печей и конструктивных типов жилищ не всегда совпадают: как каменные, так и глинобитные печи встречаются и в полуземлянках, и в наземных жилищах (табл. 45).

Плановая структура наземных жилищ второй половины X и XI в. не везде ясна. В Старой Ладоге, очевидно, в это время уже сложилась та же схема, что и в южных полуземляночных жилищах, а в Новгороде — иная. Здесь печь также большей частью ставили в правом переднем углу от входа, но обращали устьем не ко входу, а к задней от входа стене.

Среди наземных жилищ этого времени выявлены не только простые однокамерные жилища, но и более сложные (табл. 44, 9). Это двухкамерные жилища-срубы — пятистенки, т. е. такие срубы, которые перегорожены внутренней стеной на два помещения. Подобные дома обычно имеют удлиненную в плане форму; одно из их помещений квадратное, а другое, меньшее — более узкое. Печь в таких домах всегда стояла в большом помещении, а вход вел через меньшее.

Жилища XII–XIII вв. выявлены раскопками в значительно большем количестве, чем жилища других этапов истории восточных славян. Помимо однокамерных жилищ, для этого периода известны уже и более сложные жилища, состоящие из нескольких помещений. К этому нужно добавить большое количество раскопанных жилищ, расположенных в срубных клетях оборонительных валов. Археологические данные о жилищах XII–XIII вв. более полны, чем для предшествующей поры и позволяют более детально судить об их основных конструктивных особенностях.

Прежде всего, следует отметить, что в XII в. происходят очень существенные изменения: это время широкого распространения наземного жилища (табл. 46). Заполняя теперь всю лесную зону, наземные жилища в западной части древнерусской территории охватывают также и зону лесостепи, вплоть до Карпат. На территории Белоруссии, где еще в XI в. часто встречались полуземлянки, в XII в. стоят уже исключительно наземные дома. В бассейне Оки полуземлянки по-прежнему продолжали сооружать наряду с наземными жилищами, но если в XI в. здесь преобладали полуземлянки, то в XII–XIII вв. — наземные дома. Целиком занят полуземлянками лишь маленький район к югу от Москвы. Встречаются полуземлянки и далее к северо-востоку, в бассейне Клязьмы и на Волге, но в значительно меньшем количестве, чем наземные дома.

В западной части лесостепной зоны, в Галицкой земле и на Волыни в XII–XIII вв. на смену полуземляночному типу жилища приходит наземный тип, хотя некоторое время еще продолжают строить и полуземлянки. В восточной части лесостепной зоны, на территории южной части Рязанской земли и в восточных районах Чернигово-Северской земли наземные дома также постепенно получают распространение. Наконец, известны наземные дома XII–XIII вв. и на границе со степью — в городе Воинь на Днепре. Районом полного преобладания полуземлянок в это время остается лишь среднее Поднепровье: в Киевской, Переяславльской и на основной части Чернигово-Северской земель рядовые жилища, как и в предыдущий период, были полуземляночными. В самом Киеве в XII–XIII вв. оба типа жилищ сосуществовали.

Среди полуземляночных жилищ XII–XIII вв., как и в XI в., наибольшее распространение имели полуземлянки со столбовой конструкцией стен. Полуземляночные жилища этого времени на всей рассматриваемой территории более или менее единообразны. Размер их повсюду примерно одинаков: длина земляных стенок котлованов редко снижается до 2,3 м и также редко достигает 5 м, обычно ограничиваясь пределами 3–4 м. Глубина, на которую пол этих жилищ был опущен от уровня поверхности, зависит главным образом от местных условий и поэтому глубина очень существенно меняется даже в пределах одного поселения. В среднем эта глубина примерно от 0,5 до 0,8 м, но иногда она составляет всего 20–30 см. Можно отметить несколько большую глубину земляных котлованов жилищ лесной зоны по сравнению с жилищами лесостепи. Так, глубина котлованов в жилищах лесной зоны часто превышает 1 м. Возможно, что такая значительная глубина объясняется наличием дощатого пола, приподнятого над уровнем земляного дна котлована.

В ряде случаев отмечено, что вдоль стен полуземляночных жилищ проходили земляные приступки, имеющие высоту 20–40 см и ширину от 30 до 70 см. Такие приступки встречались и в более ранних полуземлянках, но особенно много их известно в жилищах XII–XIII вв. Возможно, что такие приступки являлись лавками. Довольно часто в полуземляночных жилищах этого времени встречаются также хозяйственные ямы. Печи в полуземляночных жилищах XII–XIII вв. применялись исключительно круглые, глинобитные; печи-каменки встречаются лишь в единичных случаях в полуземлянках северно-русских районов.

Плановая структура полуземляночных жилищ в северных и южных районах Руси развивается по-разному (табл. 44, В). В Южной Руси к этому времени становится полностью преобладающей схема, при которой печь стоит рядом с входом и обращена устьем ко входу. Примеры старой плановой схемы, господствовавшей здесь до X в., встречаются и позже, даже в XIII в., по уже довольно редко. Иная картина вырисовывается при анализе плановой структуры полуземляночных жилищ более северных территорий. Уже почти на самой границе лесостепи — в Старой Рязани — печь и в XII–XIII вв. продолжали ставить по-прежнему напротив входа. Судя по немногочисленным известным примерам такое положение не случайно, а характерно для полуземляночных жилищ лесной зоны.

В полуземляночных жилищах XII–XIII вв. гораздо менее строго, чем в более раннее время, выдерживается ориентация входа в южном направлении. Очевидно, в этих жилищах, кроме двери, начали использовать и другие источники света: по-видимому, все большее значение начали приобретать окна.

В крупных городах (главным образом в Киеве) отмечено применение в полуземляночных жилищах срубной конструкции стен с использованием толстых бревен (диаметром не менее 20 см), покрытых слоем глиняной обмазки. В том случае, когда такие жилища были мало заглублены в грунт, они имели по существу характер наземных деревянных домов. Очевидно происходило сближение двух типов жилища — наземного и полуземляночного.

Наиболее значительную группу среди жилищ XII–XIII вв. составляют наземные жилища. Все они срубные, исполненные рубкой «в обло» с выпуском остатков длиной до 30 см. Для строительства обычно использовали сосновые бревна, резке еловые. Совсем редко наряду с сосной и елью использовали дуб, по-видимому, только для нижних венцов сруба. В хозяйственных постройках дуб использовали значительно чаще. Диаметр бревен колебался от 15 до 25 см, хотя иногда употребляли и более толстые бревна. Чашу и паз при рубке всегда выбирали в верхней части нижнего бревна. Довольно часто в пазах между бревнами находили остатки мха. Стены домов, как правило, не промазывали глиной, а оставляли открытыми.

Полы в наземных жилищах всюду дощатые. В нескольких пунктах (Туров, Старая Рязань и др.) наряду с дощатыми были обнаружены также глиняные полы. Однако под деревянным полом часто делали глиняную подмазку и поэтому очень вероятно, что находимые при раскопках глиняные полы наземных жилищ в действительности представляют собой лишь глиняные основания, поверх которых первоначально имелся дощатый пол. Доски пола лежали на лагах. В одних случаях эти лаги были уложены прямо на землю, в других они были врублены в венцы сруба, большей частью между первым и вторым или вторым и третьим венцами. Прием укладки лаг на землю был более характерен для юго-восточной части лесной зоны (например, Старая Рязань), тогда как лаги, врубленные в венцы, обычно применялись в северной и западной частях лесной зоны (Новгород, Белоозеро, Минск, Брест). Очень вероятно, что отличия в устройстве пола связаны с широким распространением в юго-восточной части лесной зоны подпольных ям. Эти ямы порой имели настолько большой размер, что по существу представляли собой как бы заглубленный в землю подклет дома (Старая Рязань, Москва). Подпольные ямы — конструктивная деталь, имевшая распространение на север до Ярославского Поволжья, а на запад — до Смоленщины. Таким образом, по высоте расположения пола над землей и по наличию подпольных ям в наземных жилищах лесной зоны намечаются два варианта.

Несколько вариантов строительной техники можно отметить и в устройстве основания под срубами. При достаточно плотном грунте и ровной горизонтальной площадке срубы часто ставили на землю без дополнительных укреплений. Если же площадка была неровная и грунт неплотный, под нижний венец и в особенности под углы сруба подводили специальное основание. Одним из способов было устройство деревянных «стульев» — закопанных в землю столбов. Такие «стулья» имели широкое распространение в юго-восточной части лесной зоны. В северной и западной частях лесной зоны чаще применяли другой прием — укладку под нижний венец сруба бревенчатых подкладок. Четкой границы между районами, где применяли эти приемы, провести нельзя, так как кое-где они оба использовались одновременно, но все же «стулья» и подкладки — два варианта строительной техники, имеющие в основном разные ареалы. Гораздо реже применялся третий прием — устройство под углами сруба каменных «стульев».

Все конструктивные особенности наземных срубных домов XII–XIII вв. выявлены на памятниках лесной зоны и главным образом северной части этой зоны (табл. 42, 5). Там, где удалось достаточно детально изучить наземные жилища более южных районов лесной зоны, все основные элементы конструкции оказались совпадающими с более северными жилищами (табл. 42, 1, 3). Очень вероятно, что более или менее аналогичны были и наземные жилища лесостепи, однако конструкции этих жилищ определяются с очень большим трудом, так как остатки дерева в этих районах в земле почти не сохраняются. Наиболее вероятно, что стены домов и здесь были срубными, а полы дощатыми, хотя нельзя исключить и другие варианты, например столбовую конструкцию со столбами, укрепленными на нижней обвязке. В нескольких случаях в наземных жилищах в лесостепной зоне находили куски глиняной обмазки с отпечатками бревен или плах.

О плановой структуре наземных жилищ XII–XIII вв. имеется сравнительно немного данных, так как соотношение входа и печи здесь удается определить довольно редко. В отличие от полуземлянок точное положение двери в наземных жилищах почти нигде не удается зафиксировать и его приходится определять по ряду косвенных признаков: наличие тамбура, расположению хозяйственных построек и т. д. Одним из показателей может служить также направление досок пола, которые обычно настилали «по ходу», т. е. от двери. К сожалению, и этим признаком довольно трудно руководствоваться, так как место входа при этом можно предполагать в двух противоположных стенах. К тому же признак этот не вполне надежен, поскольку известны примеры настилки досок не «по ходу», а поперек. Не всегда можно определить в наземных домах и направление устья печи, так как стоящие на деревянных опечках печи после разрушения обычно превращаются в бесформенный завал. Тем не менее, несмотря на небольшое количество изученных примеров, можно все же сделать некоторые заключения о плановой схеме наземных жилищ XII–XIII вв. Так, несомненно, что, кроме обычного расположения печи в углу жилища, здесь встречаются и печи, стоявшие посреди помещения, чего совершенно не встречалось в полуземлянках. В некоторых северно-русских городах (Новгород, Белоозеро) жилища подобного типа являются не случайными исключениями, а примерами четко выраженного типа планировки. Однако встречается такая плановая схема все же довольно редко и всегда лишь в качестве сопутствующего варианта, на поселениях, где основную массу составляют жилища с печью в углу, довольно редко встречаются в наземных жилищах этого времени и печи, стоящие в дальнем от входа углу. В подавляющем большинстве случаев печь ставили рядом со входом; большей частью справа от входа, реже слева. Но такое положение печи может соответствовать двум различным типам плановой схемы жилищ в зависимости от положения устья печи. В Новгороде достаточно определенно зафиксировано, что устье печей было повернуто к дальней от входа стене. В других поселениях отмечены оба варианта — с устьем, повернутым к дальней стене и с устьем, повернутым к входу. Очертить ареалы этих типов плановой структуры пока не представляется возможным.

Одной из наиболее характерных особенностей жилищ XII–XIII вв. является широкое распространение в наземных жилищах круглых глинобитных печей (табл. 47). Каменные печи к этому времени остались господствующим типом лишь в самой северной части рассматриваемой территории — в Новгородско-Псковских землях и в Белозерье, а также в Понеманье. В сочетании с глинобитными печами каменные печи имели, кроме того, распространение в Поволжье, в бассейне Клязьмы и в районе к югу и западу от Москвы. Применение открытых очагов, как и в более раннее время, почти всегда свидетельствует о неславянском характере жилища или производственном назначении постройки.

Круглые глинобитные печи XII–XIII вв. построены, как правило, целиком из глины. Правда, иногда в стенках печей использовали и камень, но камни при этом были соединены глиной и стенки печей были промазаны глиной как снаружи, так и со стороны топки. В городах, где велось монументальное строительство и налажено производство кирпича, известны печи, при постройке которых использовали кирпич. Печи обычно имели круглую форму, гораздо реже овальную, подковообразную или близкую к четырехугольнику со скругленными углами. Наружный диаметр печи обычно колеблется в пределах от 1,0 до 1,5 м, а высота купольного свода — до 60 см. Толщина стенок печей в нижней части 20–30 см, а выше значительно тоньше — не более 10–15 см. Стенки печей часто имели деревянный каркас из кольев или прутьев, хотя широко применялись и печи без деревянного каркаса (табл. 40, 4).

Поды печей обычно глиняные, но под слоем глины часто лежит забивка из битой керамики или мелких камней. Под большей частью расположен на уровне пола жилища, но иногда печи стоят на невысоких материковых останцах (особенно в полуземляночных жилищах). В лесной зоне для установки глинобитных печей применяли деревянные опечки, представлявшие собой квадратный или прямоугольный в плане постамент высотой около 0,5 м. Наиболее употребительные размеры опечков 1,2×1,2 м. Сооружали опечек обычно из плах, положенных на ребро и заведенных в пазы столбов, закопанных по углам. Пространство внутри опечка иногда засыпали землей. В южных районах лесной зоны применяли также срубную конструкцию опечков, а в юго-восточной части лесной зоны существовал еще один прием установки глинобитных печей — на деревянных столбах над подпечной ямой.

Каменные печи, применявшиеся в XII–XIII вв. на территории Северной Руси, лучше всего изучены в Новгороде. Северно-русские каменные печи были по размеру больше глинобитных печей и южнорусских печей-каменок более ранней поры. Иногда печи бывали сложены из плотно подогнанных крупных камней, но чаще камни бывали довольно мелкие (не более 20 см). Глина обычно применялась в таком количестве, что иногда даже трудно определить, что являлось основой стенок печи — камни или глина. Каменные печи почти всегда стояли на опечках, большей частью опечки делали столбовыми, причем их столбы возвышались над уровнем земли на 40–60 см. Учитывая, что деревянный пол обычно был поднят на лагах, врубленных в венцы сруба, можно считать, что опечки лишь слегка возвышались над полом жилища. Форма их прямоугольная или квадратная; размеры сторон колеблются от 1,2 до 2,6 м. Наряду со столбовыми опечками делали и срубные, исполненные рубкой «в лапу», т. е. без выпуска остатков. В Новгороде удалось установить, что опечки в жилых помещениях были столбовыми, а печи на срубных опечках, так же, как печи, стоявшие непосредственно на земле, имеют обычно производственное назначение.

В подавляющем большинстве древнерусских жилищ печи топились по-черному, т. е. с выходом дыма через устье топки. Однако при раскопках некоторых жилищ XII–XIII вв. встречались фрагменты глиняных труб, которые, вероятно, представляют собой остатки дымоходов. Наиболее достоверные материалы о дымоходах были получены на Ленковецком поселении (г. Черновцы), где в завале двух крупных печей (видимо, не рядовых, а богатых жилищ) были найдены трехгранные желоба из обожженной глины, внутренняя поверхность которых оказалась покрытой копотью. Судя по известным там же, на Буковине, этнографическим аналогиям, дым через отверстие в верхней части печи выводился из жилища наружу по горизонтальному каналу, состоящему из трехгранного перевернутого желоба, уложенного на обмазанную глиной доску. При раскопках во Вщиже в некоторых жилищах найдены примитивные кирпичи различной формы, лежавшие развалом в виде широких полос. Б.А. Рыбаков интерпретировал эти находки как остатки дымоходов. В северно-русских районах остатки дымоходов пока нигде не обнаружены, однако имеются данные, позволяющие думать, что дымоходы применяли и здесь.

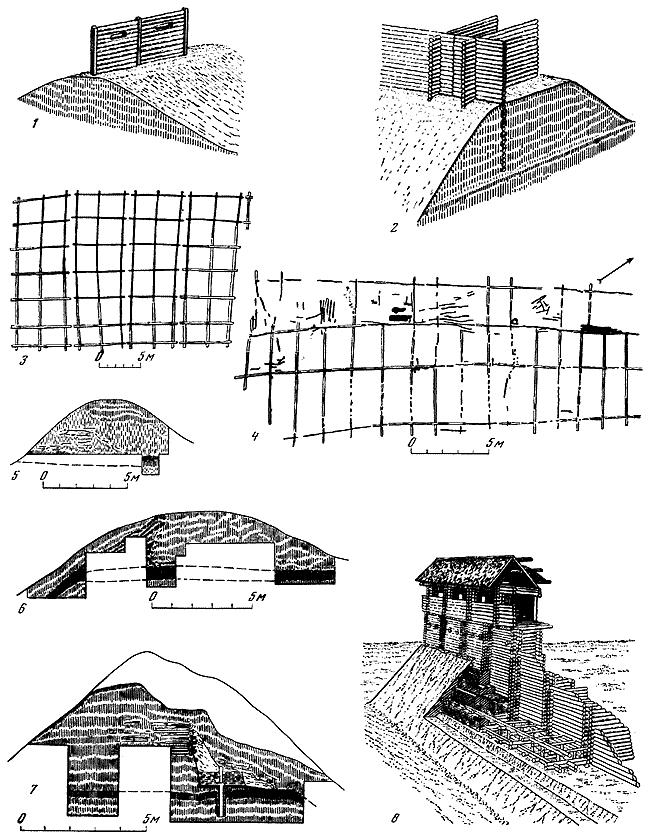

Своеобразный вариант жилищ XII–XIII вв. представляют собой жилые клети, входящие в конструкцию оборонительного вала (табл. 44, 1, 2). Наиболее ранние срубные клети, примыкающие к оборонительному валу и не засыпанные землей, относятся ко времени до X в. Однако клети эти не имели печей и, следовательно, имели хозяйственное, а не жилое назначение. В XII–XIII вв. уже достаточно часто строили крепости, в которых такие клети с самого начала предназначались для жилья. Конструктивная система подобных клетей и их соединения с валом различны; большей частью это связанная система срубов, хотя встречаются и отдельные срубы, приставленные один к другому. Иногда клети располагались в два ряда, причем к основному ряду клетей, имевших жилое назначение, примыкали клети второго ряда, обычно использовавшиеся для хозяйственных нужд. Ширина клетей, определяемая расстоянием между двумя параллельными срубными стенками, идущими вдоль вала, колеблется обычно от 2,5 до 3,2 м, но на Ленковецком поселении этот размер значительно больше — 4,4 м. Поперечные стенки, врубленные в продольные, расставлены на расстоянии от 3,0 до 4,2 м и только на Ленковецком поселении всего на 1,7–1,8 м, т. е. здесь клети повернуты вдоль вала не длинной, а короткой стороной.

Часто между двумя подобными клетями обычного размера помещается меньшая клеть. Очевидно, это свидетельствует о наличии не однокамерного, а более сложного жилища, состоявшего из двух клетей — большой и малой. Печь в этом случае обычно стоит в малой клети. Полы в жилых клетях большей частью глинобитные и лишь изредка дощатые. В нескольких случаях отмечена побелка внутренней поверхности стен клетей. Перекрытием служил бревенчатый накат или настил из плах, а поверх них — накат из тонких бревен. Над накатом лежал слой глины и земли, служивший одновременно основанием боевой площадки для защитников крепости.

Жилые клети имели распространение как в районах, где в это время господствовал тип наземных домов, так и в тех районах, где продолжали строить полуземлянки. Очевидно, что жилища в клетях оборонительных валов представляют собой не локальный вариант жилищ, распространенный на определенной территории, а особый тип, связанный со специфическим назначением и социальным характером данного типа укреплений.

Жилища XIV в. на территории лесостепной зоны почти совершенно не изучены. Немногочисленные поселения, относящиеся ко времени после татаро-монгольского вторжения, начинают раскапывать лишь в самые последние годы. В тех случаях, когда следы жилищ XIV в. все же удавалось выявить, они оказывались наземными. Некоторые жилища XIV в., обнаруженные на Буковине, — полуземлянки, сопровождаемые комплексом лепной посуды, — несомненно не являются славянскими и отражают передвижение сюда населения с соседних, более южных земель.

На территории лесной зоны жилища этого времени известны довольно хорошо. Жилища XIV в. были раскопаны в большом количестве в Москве, Смоленске, Витебске, Полоцке, Новгороде и других городах. Все эти жилища наземные, рубленные «в обло» из сосновых или еловых бревен. В средней части лесной зоны (Смоленск, Витебск) они иногда не имели подклета, а пол их был земляным. Севернее они обычно были подняты на подклет, имеющий высоту в несколько венцов. Если пол был расположен невысоко над землей (на 1–2 венца), то для утепления вокруг дома делали земляную подсыпку, укрепленную досками, — завалинку. Так в большинстве случаев строили в Москве. Под нижним венцом сруба часто помещали бревенчатые подкладки или зарытые в землю столбы-стулья, иногда камни. Жилища в плане квадратные или близкие к квадрату, со сторонами от 3,5 до 6 м. В подавляющем большинстве они однокамерные.

Пол настилали из тесаных досок, уложенных по лагам. Доски, как правило, клали «по ходу», т. е. от двери к дальней стене. Печь ставили в углу: в северных районах обычно в ближнем ко входу, а южнее в дальнем от входа углу. Печи глинобитные или из глины с камнями, сводчатые, на столбовом опечке. В подавляющем большинстве они не имели дымоходов, т. е. топились по-черному.

В ряде пунктов (Новгород, Торопец и др.) в раскопках обнаруживали срубы, сохранившиеся на довольно значительную высоту. В таких срубах можно было увидеть даже оконные и дверные проемы. Рядом со срубами часто находили слои щепы, свидетельствующий, что строительство вели здесь же, на месте. Однако находили и такие срубы, на бревнах которых имелись метки, означающие, что сруб рубили на стороне, а затем перевозили в разобранном виде. Вход делали с высоким порогом, не перерубая нижний венец. Дверь — из пластин, соединенных брусьями. Перед входом снаружи часто сооружали сени легкой столбовой конструкции. Окна в жилищах большей частью маленькие, прорубленные в двух соседних бревнах так, чтобы ни одно бревно не было перерублено полностью. Окна волоковые. Отмечено наличие и более крупных «косящатных» окон в деревянных рамах. Такие окна имели слюдяные оконницы, а в Новгороде и Москве известны в XIV в. также и оконные стекла. Впрочем, такие окна имелись только в более богатых домах при отоплении по-белому.

При наличии дымохода в жилищах устраивали потолок из плах, опиравшихся на стену и центральную балку — «матицу». Для утепления над потолком, по-видимому, делалась земляная подсыпка. При топке по-черному потолка, как правило, не делали. Кровли были тесовые и из дубового лемеха.

В жилищах выдерживалась более или менее единообразная планировка: между печью и боковой стеной устраивали полати, а наискось от устья печи размещался «красный угол», где стояли лавки и стол.

Помимо рядовых однокамерных жилищ, археологическими раскопками были выявлены жилища более сложного типа, имеющие два-три, а иногда и больше помещений (табл. 44, Б). Такие многокамерные жилища встречаются в двух вариантах: заглубленные в землю (т. е. полуземляночного типа) и наземные. Многокамерные полуземляночные жилища известны только в районе среднего Поднепровья и все относятся к XII–XIII вв. Простейшими среди них являются обычные однокамерные жилища, имеющие со стороны входа дополнительное помещение. Это помещение имеет такую же ширину, как само жилище или несколько у́же его. Пол такого помещения либо на одной глубине с полом основного помещения, либо несколько выше его. Вход в жилище всегда ведет через это дополнительное помещение. Другим типом многокамерного жилища являются жилища, разделенные на две или три части внутренними перегородками. От таких перегородок обычно сохраняются канавки в материке, иногда с остатками древесной трухи. Иногда пол в жилищах такого рода расположен на разных уровнях. Подобные жилища имеют, как правило, ширину от 3 до 6 м, а длину 8–9 м. Глинобитная печь имеется лишь в одном помещении, причем в тех случаях, когда были обнаружены входы, они всегда вели в ту часть жилища, где стояла печь.

Значительное количество многокамерных жилищ было обнаружено в тех районах, где наземный тип жилища вообще являлся основным не только для богатых, но и для рядовых жилищ. Двухкамерные жилища имеют здесь характер срубов-пятистенков, т. е. таких срубов, которые перегорожены внутренней срубной стеной на два помещения. В Новгороде и Белоозере такие жилища отмечены уже в слоях X в., а в слоях XI в. в Новгороде срубы-пятистенки известны в довольно большом количестве. Совершенно такие же дома были раскопаны и на юге — на Подоле в Киеве. Особенно много срубов-пятистенков было обнаружено на поселениях XII–XIII вв. — в Новгороде, Пскове, Белоозере, Гродно, Новогрудке и др.

Следует отметить, что богатые двух- и трехкамерные жилища, вскрытые раскопками, в подавляющем большинстве относятся к XII–XIV вв. Несомненно, что такие жилища должны были появиться на Руси несколько раньше, вместе со сложением классовой структуры общества. Но, видимо, достаточно четко и в широком масштабе социальная дифференциация жилищ проявилась лишь к XII в.

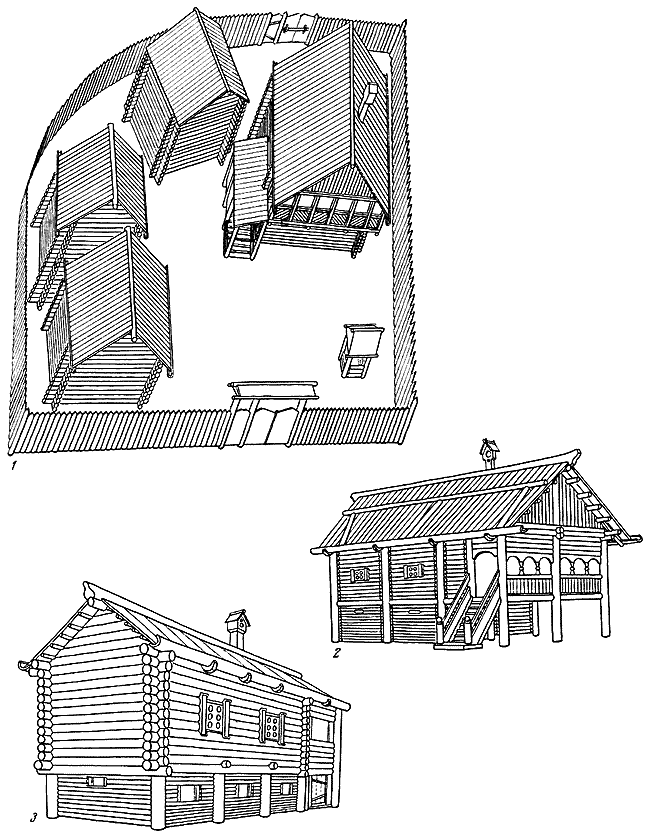

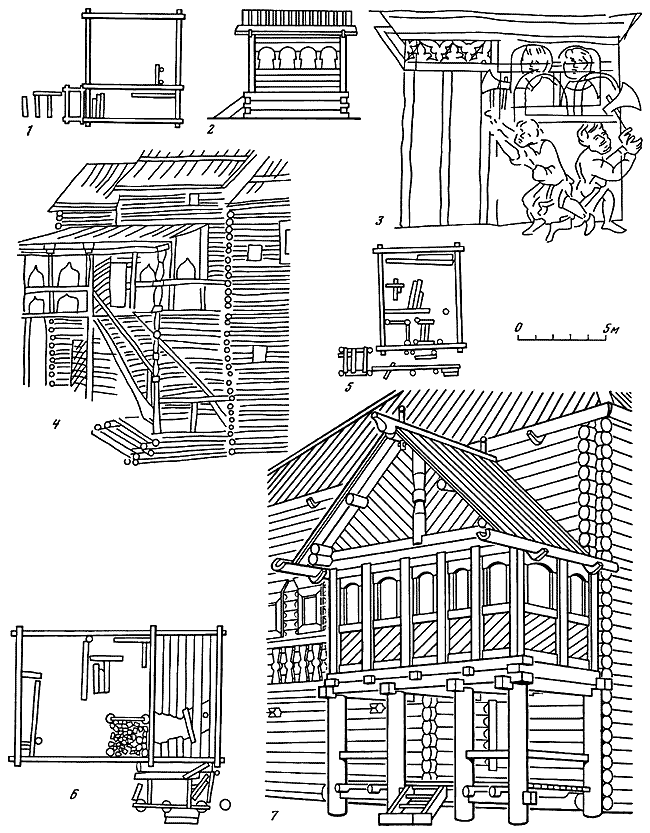

В подавляющем большинстве древнерусские жилища были, вероятно, одноэтажными. Однако существовали двухэтажные и даже многоэтажные дома. Остатки нескольких таких домов XII–XIII вв. удалось обнаружить раскопками в Старой Рязани, Галиче, Любече, Киеве и еще в нескольких поселениях зоны лесостепи. Прямые свидетельства наличия второго и третьего этажа выявлены во многих новгородских жилищах: это упавшие сверху печи, лестницы, служившие для подъема на второй этаж, колонны, галереи. Такие многоэтажные жилища представляли собой сложные комплексы из нескольких срубов, объединенных сенями, переходами, галереями в хоромы.

Наиболее сложный вопрос, встающий при археологическом изучении жилищ — выяснение устройства их верхних частей. Жалкие остатки, находимые при раскопках, позволяют предложить в лучшем случае лишь весьма гипотетические реконструкции, да и то в виде общей схемы. Сложность, а во многом и спорность реконструкции верхних частей древнерусских жилищ делает пока невозможной их достаточно убедительное и детальное графическое воссоздание (Спегальский Ю.П., 1972). Решить проблему воссоздания наружного облика древних русских жилищ можно будет только с накоплением нового археологического материала.

Жилища Киева. Среди археологических памятников древнего Киева едва ли не последними, обратившими на себя внимание археологов, были рядовые жилища. Главной причиной этого, несомненно, являлась трудность их выявления и исследования. Только на исходе первого десятилетия XX в. В.В. Хвойко обнаружил на Старокиевской горе остатки древних жилых построек. Судя по чрезвычайно краткой публикации их было более 20. К сожалению, ни одна не была раскопана полностью. И, тем не менее, наблюдения В.В. Хвойки представляют значительный интерес. Все исследованные постройки сохранили следы деревянных конструкций. По углам находились обгоревшие или истлевшие столбы, в середине — рухнувшие потолочные перекрытия. В ряде случаев отмечено наличие деревянных стен, состоявших из толстых бревен. Некоторые постройки, по мнению исследователя, имели и вторые этажи (Хвойко В.В., 1913. с. 69–74).

Важные материалы по древнерусским жилищам были получены в 30-е годы Киевской археологической экспедицией, а также в 40-50-е годы экспедициями М.К. Каргера, В.А. Богусевича. На это же время приходится и начало дискуссии об основном конструктивном типе жилищ древнего Киева.

Наблюдения В.В. Хвойки о наличии мощного деревянного каркаса в массовых жилищах древнего Киева, а также выводы Г.Ф. Корзухиной о двухэтажных постройках, основанные на материалах его раскопок (Корзухина Г.Ф., 1956, с 318–336), подвергались критике со стороны М.К. Каргера. Многочисленные отлично сохранившиеся остатки жилищ, открытые в Киеве, как считал исследователь, неоспоримо свидетельствуют о том, что основным типом массового городского жилища даже в самом крупном городском центре Киевской земли вплоть до XII–XIII вв. продолжала оставаться полуземляночная постройка. Над заглубленной частью возвышались глинобитные стены, деревянный каркас которых состоял из нескольких вертикальных столбов, врытых в землю, соединенных между собой немногочисленными деревянными перевязями, переплетенными тонкими прутьями (Каргер М.К., 1958, с. 350).

Изложенная выше характеристика массовых жилищ Киева и других городов южной Руси разделялась не всеми археологами. Так, В.К. Гончаров, В.А. Богусевич, В.И. Довженок, считая вывод о землянках как основном типе жилищ в Среднем Поднепровье ошибочным, допускали широкое распространение в Киеве срубных сооружений. Полуземлянки, по их мнению, были результатом лишь временных тяжелых обстоятельств, как, например, военный разгром, пожары и другие бедствия. (Богусевич В.А., 1964; Довженок В.И., 1950, с. 71–72). Этот вывод археологов разделяли и многие историки, считая его более обоснованным, чем категорическое мнение о всеобщем господстве полуземлянок. «Уж очень бедным и жалким, — замечал М.Н. Тихомиров, — оказывается Киев, „соперник Константинополя“, со своими полуземлянками» (Тихомиров М.Н., 1956, с. 145).

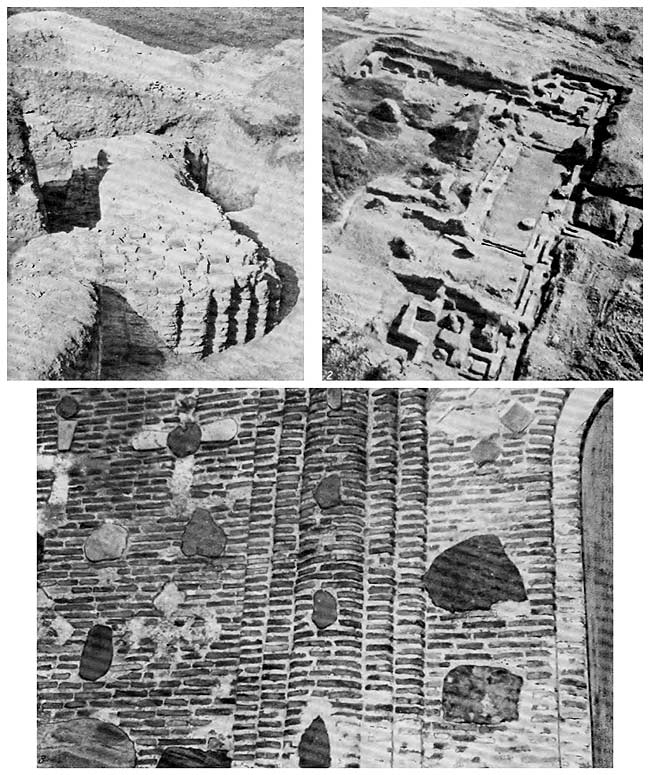

На основании изучения исторической топографии древнего Киева и археологических источников удалось прийти к выводу о сосуществовании в Киеве двух основных типов жилищ — наземных срубных (табл. 48) и построек столбовой конструкции с углубленной нижней частью. Последние благодаря своей заглубленности обнаруживаются археологически значительно легче, что и создало несколько искаженную картину характера массовой застройки древнего Киева (Толочко П.П., 1970, с 111–118, 128–129).

В настоящее время археология Киева располагает материалами исследований более чем 200 построек IX–XIII вв. Половина из них раскопана в последние десятилетия, что дало новый важный источник для объективного решения вопроса о конструктивном типе древнекиевского жилища. В целом он подтвердил правильность высказанного ранее вывода о существовании в древнем Киеве каркасно-столбовых и срубных жилищ.

Остатки жилищ столбовой конструкции в большом количестве выявлены в пределах Верхнего города. Они представляют собой прямоугольные углубления в лёссе, по углам которых находятся ямы от столбов. В некоторых жилищах между угловыми столбами прослежены в материке неглубокие канавки, в которых лежали бревна — лаги. В одном из углов, чаще правом, дальнем от входа (в однокамерных жилищах) или ближнем правом основной камеры (в двухкамерных) находились глинобитные печи. Размеры углубленных частей, как правило, невелики — от 10 до 10–20 кв. м. В заполнении некоторых жилищ прослежен мощный горелый слой, представлявший собой завал угля, пепла, кусков обожженной глины. Их основания опущены в материк, как правило, от 0,20 до 0,70 м. В редких случаях глубина залегания пола построек достигает 1,2–1,5 м.

Изучение жилищ столбовой конструкции, исследованных в Верхнем городе, убеждает в том, что их конструктивное решение было иным, чем это представлялось М.К. Каргеру и другим исследователям. Это не были легкие глинобитные постройки, каркас которых состоял из нескольких столбов и жердей, переплетенных тонкими прутьями. После пожара от такого сооружения должен остаться мощный завал обожженной глины, между тем археологи его практически не находят. Но зато почти всегда удается проследить слой горелого дерева. Достаточно посмотреть на чертежи жилищ XII–XIII вв., раскопанных М.К. Каргером на территории Михайловского монастыря в 1938 г., а также во дворе № 4 по ул. Б. Житомирской (Каргер М.К., 1958, с. 305–311, 328), чтобы убедиться в значительной роли дерева в киевских постройках. Отметив совершенно справедливо, что эти жилища не могут быть отнесены к типу срубных, М.К. Каргер все же неверно определил их конструкцию: по его мнению, в отдельных случаях вместо глиняной обмазки стенки углубленной части жилищ были обложены досками, которые укреплялись в пазах угловых столбов, наземные их части имели глинобитные стены.

Более вероятным представляется предположение о том, что прослеженная М.К. Каргером и отмеченная другими исследователями конструктивная деталь нижних частей жилищ характеризует и тип в целом. Способ сооружения домов «взаклад» (в Среднем Поднепровье он называется «взакидку») дожил до наших дней. Применялся он преимущественно в районах с сухими почвами.

Столбовая конструкция жилых домов древнего Киева IX–XIII вв. представляется нам в следующем виде. В углах, а иногда и посередине жилища вкапывались столбы диаметром 0,25-0,35 м. В верхней части, а при наличии второго этажа и посередине, столбы «перевязывались» горизонтальными балками, способными нести чердачное или междуэтажное перекрытие. Стены возводились из горбылей или бревен, закрепленных в пазах вертикальных опор конструкции. После окончания строительства такой дом обмазывался тонким слоем желтой глины и, возможно, белился. Что касается плановой структуры, то она была, как правило, двухчастной. К основному, жилому помещению примыкали сени, которые сооружались, вероятно, из более легких конструкции, не связанных с основными объемами здании. Сейчас уже вряд ли может быть сомнение в том, что площадь киевского жилища IX–XIII вв. значительно превышала ту, которую занимало прямоугольное углубление.

Кроме столбового, в древнем Киеве имел широкое распространение и тип срубных построек. Еще до археологического выявления последних об этом можно было говорить на основании целого ряда косвенных данных, прежде всего срубных гробниц IX–X вв., которые, несомненно, конструктивно повторяли жилой дом, а также деревянных городен, применявшихся для насыпки оборонительных валов. Указание на срубный тип построек Киева имеются и в летописи. В 1016 г. киевляне, выступавшие со Святополком против Ярослава, кричали новгородцам: «Что придосте с хромъцемъ симъ, а вы плотници суще? А приставимъ вы хоромомъ рубити нашимъ» (ПВЛ, 1950, ч. I, с. 96).

К сожалению, ни М.К. Каргер, ни другие археологи, занимавшиеся киевским жилищем, не сочли возможным привлечь эти данные в качестве источника для решения вопроса о конструктивном типе массовой застройки древнего Киева. Прошли они и мимо целого ряда более надежных, в том числе и археологических, доказательств наличия в Киеве срубных построек.

Отрицание срубной застройки в древнем Киеве явилось результатом не только недостаточного внимания к накопленным археологическим источникам, но и следствием предубежденности в решении проблемы массовой застройки древнего Киева. Между тем первые срубные постройки в Киеве были обнаружены одновременно с каркасными в 1907–1908 гг., когда В.В. Хвойко производил значительные раскопки в самом центре древнего Киева, в пределах современной усадьбы Государственного исторического музея УССР. Опубликованные Г.Ф. Корзухиной выписки А.А. Спицына, сделанные из дневников В.В. Хвойко, свидетельствуют о том, что исследователю удалось обнаружить целый ряд жилых построек, среди которых были и срубные (Корзухина Г.Ф., 1956, с. 318–341). К такому выводу в последнее время пришел и П.А. Раппопорт (Раппопорт П.А., 1973, с. 85).

Срубные постройки XII–XIII вв. были обнаружены в 1909 г. в усадьбе митрополичьего дома (угол ул. Стрелецкой и Георгиевского переулка) раскопками В.Д. Милеева; в 1940 г. между стеной Михайловской и Трапезной церквей — Г.Ф. Корзухиной; в 1948–1950 гг. на Замковой горе и Подоле — раскопками В.А. Богусевича; в 1967 г. в усадьбе № 14 по ул. Б. Житомирской — раскопками П.П. Толочко.

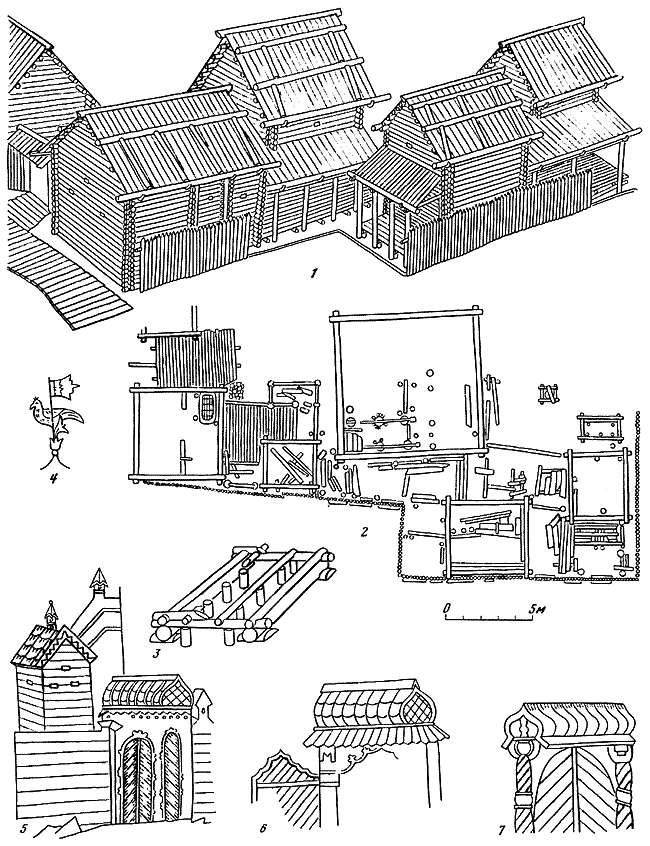

Последние сомнения в существовании в древнем Киеве срубных построек были рассеяны после раскопок Киевской постоянно действующей археологической экспедиции Института археологии АН УССР, осуществленных в 1972–1976 гг. на Подоле (табл. 49). В различных его районах на глубине от 4 до 12 м раскопано около 60 срубов IX–XII вв. Оказавшись перекрытыми овражными выносами и речными намывами, нижние части срубов прекрасно сохранились до наших дней. Отдельные имеют по пять-шесть, и даже по девять венцов. Размеры срубов различные. Жилые достигают 40–60 кв. м, хозяйственные — 16–18 кв. м. Все срубы рублены «в обло» из сосновых бревен. Диаметр их различен. В жилых постройках диаметр бревен достигает 20–25 см, в хозяйственных — 10–16 см. Многие жилые постройки срубного типа, как и каркасно-столбовые, были двухъярусными домами на подклетах (Толочко П.П., 1981, с. 70–77).

Таким образом, новые археологические исследования окончательно убеждают в том, что срубный тип построек имел значительное распространение в древнем Киеве. Удельный вес его в общей застройке города не только не меньше каркасно-столбового типа, но, вероятно, значительно больше. Целиком срубной была застройка одного из крупнейших районов Киева — Подола, не были редкостью срубы и в верхних его районах. Следовательно, выводы о коренном отличии историко-архитектурного развития древнего Киева от Новгорода и других районов лесной зоны Киевской Руси не соответствуют действительности. В результате раскопок Киевского Подола получены материалы, аналогичные раскопанным в Новгороде, Старой Ладоге, Полоцке, Бресте и других городах северо-западных и северо-восточных районов Руси.

Исследование киевских построек показало, что они имеют практически все варианты строительной техники, отмеченные исследователями для северо-западных и северо-восточных районов Руси. Рубка киевских (как и новгородских, минских, смоленских и др.) срубов выполнена «в обло» с выпуском остатков длиной 20–30 см, реже 40 см. Все они сложены из сосновых бревен диаметром от 16 до 25 см. Чашки замков и паз всегда выбраны в нижнем бревне. Лаги для настилки полов бывают врублены в венцы и положены на землю; основания срубов устроены чаще всего из системы бревенчатых подкладок, но встречаются и деревянные «стулья». Нередки в киевских срубах и наружные венцы или обноска, характерные для построек Минска, Полоцка, Гродно, Рязани и других городов.

Типологически киевские срубные постройки практически также не отличаются от новгородских, староладожских, брестских и др. Здесь представлены те же три типа жилищ, которые имели повсеместное распространение и в лесной зоне: однокамерные срубы, двухкамерные избы-пятистенки и многокамерные постройки, состоявшие из нескольких срубов. Избы-пятистенки появились в Киеве уже в X в., однако, как и в других древнерусских центрах, массовое их строительство относится к XI — началу XIII в. Плановая структура киевских пятистенков аналогична общепринятой на Руси схеме двухкамерных жилых построек. Вход в такой дом находился в меньшей камере (или сенях), а печь всегда стояла в одном из углов большого квадратного помещения, чаще всего в правом или левом ближнем от входа. Печи исключительно глинобитные.

Сказанным, естественно, не исчерпываются элементы сходства древнекиевских срубных жилищ с жилищами других центров Руси, но и приведенного достаточно, чтобы прийти к выводу о преобладании среди массовой застройки Киева IX–XIII вв. общерусских архитектурных типов построек.

В определении характера планировочной структуры города очень важное значение имеет вопрос о том, что было основным элементом его массовой застройки — дом или усадьба? Отвечая на него, некоторые исследователи приходят к выводу об отсутствии в Киеве IX–XIII вв. огражденных заборами дворов. Дома стояли впритык один к другому, как и в любом европейском городе тех времен.

Многолетние археологические раскопки, особенно исследования последних лет на Подоле, показали, что в древнем Киеве, как и в других древнерусских городах основным звеном планировочной структуры была усадьба. Каждая из исследованных подольских усадеб состояла из одного жилого дома, двух-трех построек хозяйственного или производственного назначения и была обнесена высоким дощатым забором (реже частоколом). В застройке усадеб наблюдается определенная планировочная закономерность. Жилые дома стоят на некотором удалении от хлевов, комор и производственных построек, но как и последние, всегда вдоль заборов. Центральная часть усадьбы оставалась свободной от построек. Удалось выявить два типа усадеб: небольшие (площадь 250–350 кв. м), принадлежавшие низшим слоям киевского населения, и средние (площадь 600–700 кв. м), в которых, судя по раскопкам на Красной площади, проживали представители купеческого сословия (Толочко П.П., 1981, с. 85–92). Усадеб больших, площадью 1000 кв. м и больше, хорошо известных по раскопкам Новгорода, на Подоле не найдено. Это не значит, что их здесь и не было. Дворы Радьславль и Лихачев, упоминаемые в летописи, конечно же, были большими феодальными усадьбами, где, кроме их владельцев, проживали мелкие ремесленники, челядь.

В большей мере крупные феодальные дворы были характерны для Верхнего города, являвшегося средоточием земельной знати и богатого купечества. К сожалению, проследить их размеры ни разу не удалось и вряд ли удастся. С одной стороны, это связано с невозможностью проводить здесь раскопки широкими площадями, с другой — с плохой сохранностью археологических объектов. В связи с этим значительную ценность приобретает известный летописный рассказ 945 г. о детинце Киева времен Ольги. Пытаясь дать четкое представление о том, где располагался Ольгин град, летописец XI в. указывает: «Градъ же бѣ Киев, идеже есть ныне двор Гордятинъ и Никифоровъ, а двор княжь бяше в городе идеже есть нынъ двор Воротиславль и Чюдин» (ПВЛ, 1950, с. 40).

Следовательно, на территории древнейшего детинца, занимавшего площадь около 2 га, во второй половине XI в. находилось четыре боярских усадьбы. Если предположить, что примерно половина этой площади отошла к расположившимся здесь усадьбам Десятинной церкви, «Деместника» и Мстислава, то и тогда на одну боярскую усадьбу придется более чем по 2000 кв. м. Конечно же, здесь проживали не только семьи названных бояр, но и многочисленная челядь, а также ремесленники. В этом и следует искать объяснение, почему в самом центре Киева, рядом с дворцами и храмами, располагались жилища городской бедноты, ремесленные мастерские.

В настоящее время можно высказать некоторые суждения о градостроительной и планировочной схеме древнего Киева. Единой схемы, характерной для разных районов города, в нем не было. Слишком различными были их топографические условия.

В Верхнем городе, как и в большинстве средневековых центров, планировка приближалась к радиально-кольцевой (Бунин А.В., 1953, с. 142). Обусловливалась она рядом факторов: наличием нескольких концентров укреплений с воротами, а также городских площадей у этих ворот и в центре города, вокруг соборов и монастырей. От Подольских, Софийских и Михайловских ворот «города» Владимира, Золотых, Лядских и Жидовских «города» Ярослава пучки улиц выходили на площадь «Бабин торжок», площадь у Софийского собора. Под валом каждой из частей Верхнего города также проходили городские улицы. Можно полагать, что основная планировочная сеть старого города, отраженная на планах Киева XVIII — начала XIX в. и сохранившаяся до наших дней, сложилась еще в древнерусское время.

В какой-то мере вывод этот может быть подтвержден и данными археологических исследований. Так, планировочная ось «города» Владимира судя по направлению мостовой, отходившей от Софийских ворот в сторону площади «Бабий торжок», почти совпадала с современной ул. Владимирской. Характерной особенностью жилищ, выявленных археологами в усадьбе № 14 по ул. В. Житомирской, являлось то, что все они ориентированы по одной линии, совпадающей с направлением современной улицы (Толочко П.П., Килиевич С.Р., Дяденко В.Д., 1968, с. 191–193). Аналогичная картина наблюдалась и во время раскопок 1978 г. в усадьбах № 36–38 по ул. Рейтарской. Все шесть выявленных здесь жилищ спланированы практически по оси улицы. Исследования 1981–1982 гг. к северо-западу от Софийского собора обнаружили следы двух городских улиц: одна из них (шириной около 6 м) проходила параллельно современной улице Полины Осипенко, другая (шириной около 3 м) — параллельно ул. Чкалова. Следы истлевшего дерева позволяют утверждать, что эти улицы имели мостовые.

Раскопки на склонах Старокиевской горы открыли террасную систему планирования. Для Киева, значительную площадь которого составляли склоны, полученные результаты имеют важное значение. Они дают возможность полнее представить его архитектурно-планировочный облик.

Иная система застройки характеризует Подол. Его современная планировка появилась после пожара 1811 г. и, естественно, не отражает древней. Более близким по структуре к древнерусскому был Подол позднесредневековый. Исследователи неоднократно отмечали, что зафиксированная в XVII–XVIII вв. планировка Подола несет в себе древние черты. Видимо, так оно и есть. Однако пытаться представить Подол XI–XIII вв. только на основании проекций поздних планов в более раннее время, как это делается в работах некоторых архитекторов, вряд ли возможно. Здесь, безусловно, главная роль принадлежит археологии. К сожалению, несмотря на большие достижения в деле изучения Подола, накопленных данных еще недостаточно для реконструкции его древнерусской планировочной сети. На основании раскопок 1969 г. по ул. Ярославской, № 41, 1972–1973 гг. на Красной площади между улицами Героев Триполья и Хоревой, на Житном рынке; 1974 г. по улице Волошской, № 17 можно высказать лишь некоторые общие соображения. (Толочко П.П., 1981, с. 92–93). Планировка древнего Подола носила порядово-ветвистый характер, зависевший от естественных условий района. Важными градообразующими факторами для него служили, с одной стороны, Днепр, с другой — горная гряда. Последняя рассекалась оврагами, из которых вытекали ручьи (Киянка, Глубочица), а также выходили некоторые городские улицы, ведшие из Верхнего города на Подол (например, Боричев Взвоз). У подножья гор они разветвлялись и расходились в разные стороны. В центре Подола была большая площадь, знаменитое летописное «торговище», вокруг которой располагались каменные храмы Богородицы Пирогощи, св. Михаила (Новгородская божница), св. Бориса и Глеба (Турова божница). Расходившиеся от этой центральной площади улицы собирались в пучки у городских ворот, находившихся в системе подольских укреплений. Как показали раскопки участка между ул. Героев Триполья и Хоревой, основные улицы Подола имели ширину 6 м, переулки — 3 м. Видимо, эти цифры являются показательными для всех районов Киева.

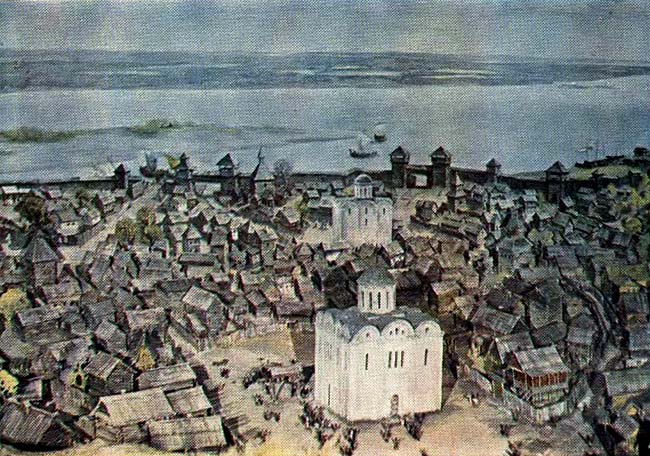

Конечной целью изучения массовой жилой застройки древнего Киева является архитектурное моделирование ее структурных элементов. В настоящее время имеется уже несколько опытов реконструкций: жилища, усадьбы, кварталы (П.П. Толочко, В.А. Харламов и др.) (табл. 49). Не все они одинаково хорошо обоснованы документальными данными, однако без попыток архитектурного моделирования многие вопросы массового городского строительства древнего Киева останутся недостаточно освещенными.

Жилища Новгорода. За 50 лет работы Новгородской археологической экспедиции собран огромный и разнообразный материал по истории древнерусского городского жилища, включая как простейшие одноэтажные жилища с минимумом внутреннего оборудования, так и богатые, сложные по плану и развитые в высоту хоромы. В Новгороде в слоях X–XIV вв. вскрыто более 2500 разнообразных построек, в том числе более 800 жилищ.

Археологические данные настолько обильны, подробны и конкретны, что в сравнении с аналогичными материалами других древнерусских городов являются уникальными эталонами для сравнения. Древние жилища раскопаны полностью на огромных площадях. Например, напомним, что площадь Неревского раскопа достигала почти 10000 кв. м. Поэтому постройки и их планировочные структуры могут изучаться в составе комплекса хором, застройки всей городской усадьбы и даже в составе городского квартала. Выявление планировочных структур, конструктивных узлов и архитектурных деталей позволяет на археологических материалах создать своеобразную строительную энциклопедию деревянного хоромного зодчества Древней Руси и выявить устойчивые архитектурно-конструктивные традиции.

В Древней Руси существовали постоянные типы сооружений и помещений, известные нам из письменных документов. Самую большую группу сооружений X–XIV вв. составляли избы и истобки. Известны хозяйственные постройки: медуша, погреб, клеть, скотница (ризница), житница, стая (хлев) и др. В богатых и развитых хоромах постройки получали название в зависимости от назначения — одрина, ложница, покоище, плотница, гридница, светлица, горница, баня. В состав хором входили терема, вежи, повалуши, палаты.

Наиболее сложными сооружениями на усадьбах были жилые дома. Разработке их конструкций, совершенствованию плана, оборудования, связям с другими постройками — клетями, хлевами, мастерскими, службами — древними строителями уделялось много внимания. Усовершенствования диктовались самими условиями жизни, традициями, привычками, вкусами и даже причудами владельца двора, но все же складывались устойчивые типы построек, структура жилого дома и его частей, связи между помещениями как по вертикали, так и по горизонтали. Не все типы строений могут быть выявлены археологическими средствами, но археологические материалы отражают все части хором, известные по письменным источникам.

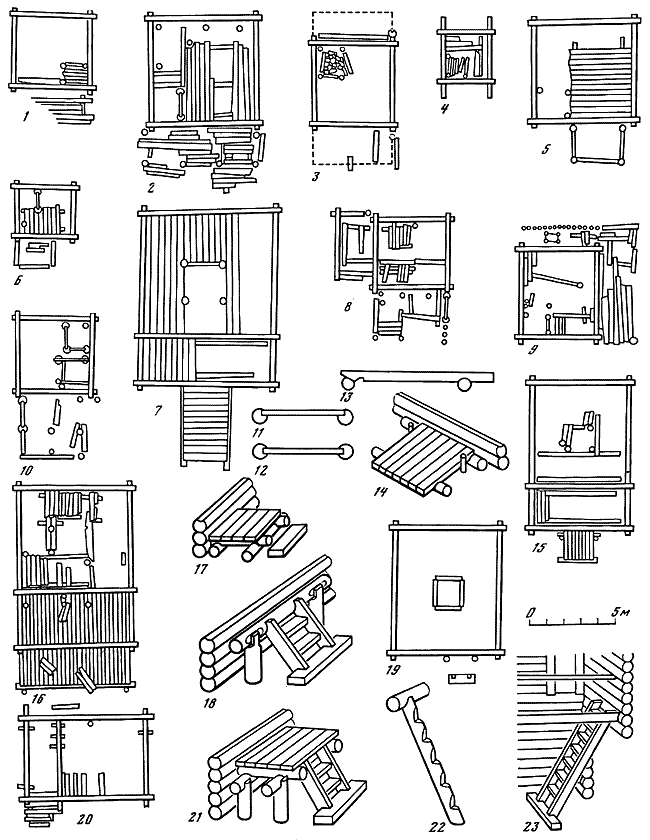

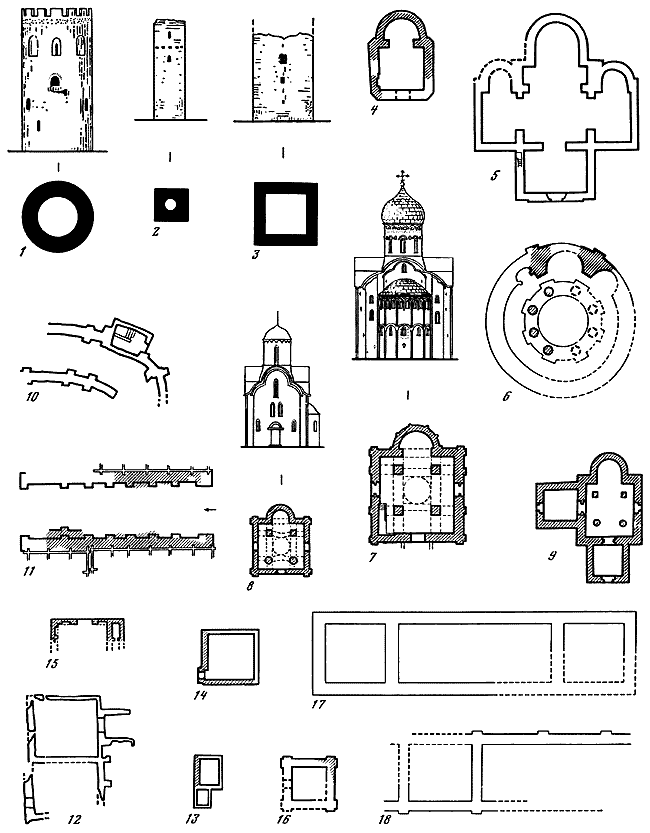

Основным типом сооружений в конструктивном отношении являлась срубная клеть. Каркасные постройки в Новгороде известны, но применялись значительно реже. В срубах делались те помещения хозяйственно-бытового комплекса, где необходимо было сохранить тепло — избы, горницы, которые отапливались, и те помещения, где температура должна была быть постоянной, выше уличной, например хлевы, некоторые ремесленные мастерские. В срубах помещались житницы, амбары, клети, где хранилось ценное имущество. Каркасные постройки возводились в том случае, если колебания температуры в них не имели решающего значения: навесы, легкие хлевы для летнего содержания скота, пристроенные сени, крыльца, реже — мастерские.

Все сооружения в Новгороде вскрывались полностью в составе других построек усадьбы и изучались комплексно как составляющие единого хозяйства (табл. 50). Это позволяло достаточно надежно проводить их интерпретацию и даже намечать элементы реконструкции. При изучении всех сооружении удалось выявить наиболее характерные приемы конструирования зданий, стен, полов, печей, входов, крылец, связей между помещениями, выделить и изучить избы, сени, клети, хозяйственные и производственные постройки.

На возведение построек шли бревна диаметром в комлевой части от 16 до 35 см. Оптимальный размер бревен, как и сегодня, был около 25 см. Для изб обычно шел более качественный лес, а тонкий — на хозяйственные постройки. Размеры сооружений колебались в значительных пределах. В X–XI вв. избы рубились из бревен 5-6-тиметровой длины. К середине XII в. размеры срубов достигают максимальных размеров. Один из срубов, выполненный из цельных бревен, был величиной 13×14 м. Эти громадные дома были современниками крупнейших каменных соборов Новгорода XII в. К XIV в. характер застройки меняется, и наряду с обычными домами встречаются жилища миниатюрных размеров из бревен длиной 2,5–3,0 м.

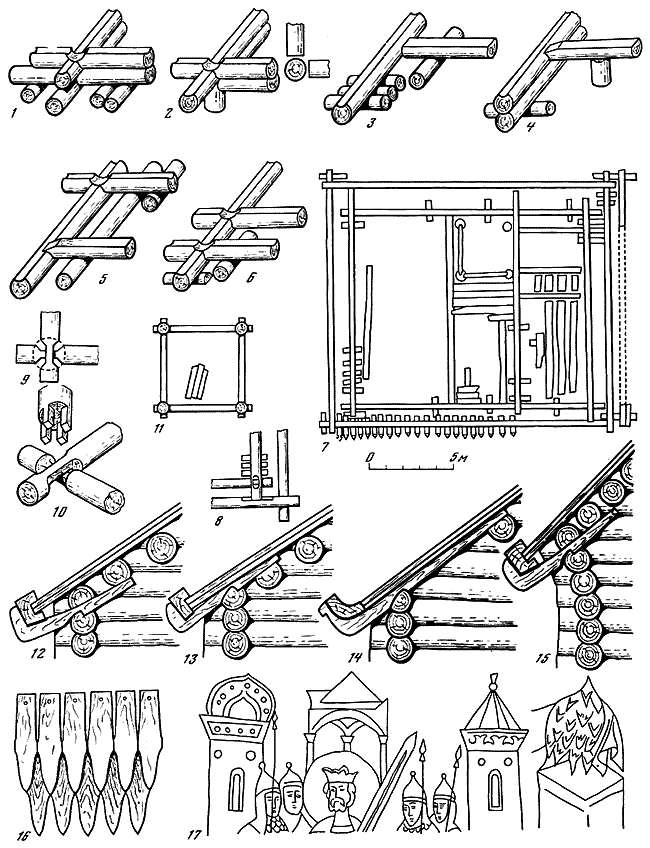

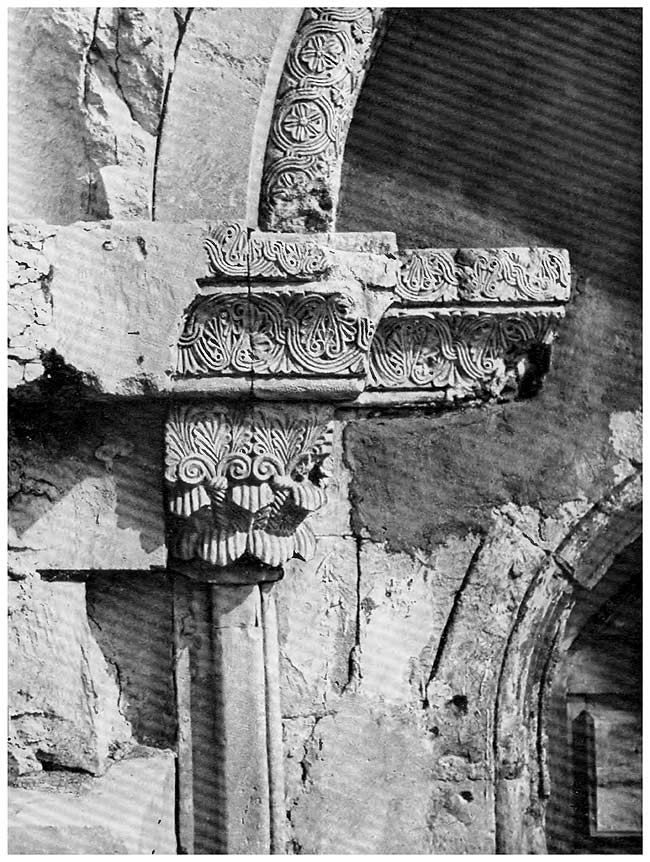

Срубы на дворах Новгорода возводились сразу на месте. Они рубились «в обло» с остатком, с чашкой и припазовкой в верхней части бревен. Возведение хором проходило в строгой технологической последовательности. Вначале рубился сруб. В нем прорубались дверные и оконные проемы, настилались полы и кровля, возводилась печь и после этого велись работы по оборудованию интерьера. В такой же технологической последовательности мы будем рассматривать материалы хоромного зодчества Новгорода.

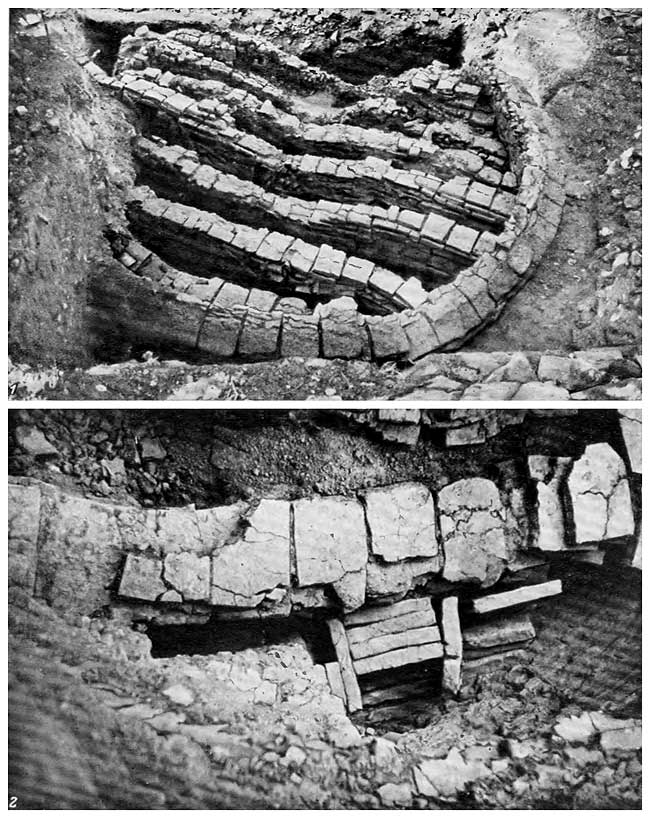

Конструированию нижней части сооружения древние строители придавали большое значение, так как от этого зависела долговечность постройки. Основу сооружения составлял нижний окладной венец, определявший план и пропорции всего сооружения. Соприкасаясь с землей, он находился в самых неблагоприятных условиях и разрушался быстрее, чем все другие конструкции. Поэтому для окладного венца выбирались толстые и мощные бревна. Материалы Новгорода показывают, что многие постройки, даже довольно больших размеров и, возможно, развитые в высоту, поставлены прямо на грунт. Во многих случаях, начиная с древнейших слоев, под окладным венцом встречаются различной длины подкладки из обрубков кряжей, бревен и плах (табл. 51, 1, 3–6). На подкладки шли концы от крепежных бревен лесосплава, остатки от разделки и подготовки леса под строительство, вторично использовались части разрушенных построек, строительные детали, бывшие в свое время частью архитектурного декора. Например, обрубки дубовых резных колонн X в. использованы как подкладки под сооружение XI в. (Арциховский А.В., 1956). Часть подкладок в тех случаях, когда они обнаружены под какой-либо одной стенкой или углом, делалась в связи с необходимостью поставить сруб горизонтально, не прибегая к земляным работам по выравниванию площадки. Подкладки выравнивали нижний венец и давали ему в пониженной части устойчивое основание. В одном случае для нивелировки угла применен столб, к которому подходили два не врубленные в него бревна нижнего венца (табл. 51, 2).

В Новгороде с его сырой почвой, высокими грунтовыми водами и увлажненным культурным слоем в жилищах необходимы были полы. Они прослежены в большинстве жилищ, в амбарах, хозяйственных клетях, обнаружены почти во всех помещениях для скота. Полы или различного рода настилы имелись в сенях и во всех производственных постройках. Конструкции полов всевозможных построек значительно различаются между собой и могут служить определяющим признаком при интерпретации постройки (Засурцев П.И., 1963, с. 23).

Полы настилались обычно на уровне первого, второго или третьего венца, в зависимости от этого различались их конструкции. В простейшем случае пол устраивался на уровне первого венца в виде жердевого или дощатого настила, уложенного прямо по земле, например в сенях при мастерских, клетях, хлевах, производственных постройках с грубой технологией, т. е. в холодных помещениях. Соприкасаясь с землей, такие полы быстро загнивали и разрушались, поэтому они делались из менее ценных материалов или же из теса вторичного использования.

В избах, теплых помещениях и клетях, где хранилось наиболее ценное имущество, полы делалось капитальнее и тщательнее. Они сооружались с учетом долговечности постройки. Настилы полов набирались из тесин или толстых досок, а в хозяйственных постройках, например хлевах и конюшнях, из плах и полубревен. Лаги, если надо было устроить пол на уровне второго венца, укладывались либо на землю, либо, как и окладной венец, на подкладки. Иногда бревно окладного венца и близлежащая лага имели общие подкладки (табл. 51, 3, 5).

При устройстве пола выше второго венца под лаги с определенным шагом ставились необходимом высоты столбики (табл. 51, 4). Столбики под лагами в верхней части для прочности иногда затесаны седлообразно (Засурцев П.И., 1963, 25). Концы лаг настила часто врубались в сруб. Плотники пользовались двумя способами врубки — сквозной, наиболее распространенной, и глухой (табл. 51, 5, 6).

В первом случае конструктивное крепление лаги ничем не отличалось от рубки стены с остатком. Лага лежала в специально вырубленной чашке и своим концом выходила из стены. Иногда в размер лаги в смежных бревнах вырубалось оконце, куда она входила своим концом. Глухая врубка характерна тем, что гнездо в бревне стены вырубалось до половины толщины бревна и узел, таким образом, был более совершенен в теплотехническом отношении.

Расстояние между лагами определялось практическими соображениями обеспечения прочности настила. Длина и местоположение лаг зависели от размеров сруба, плана и местоположения печи в жилищах. Крайние лаги располагались, соприкасаясь со стеной или на расстоянии в один-полтора диаметра бревна в зависимости от способа конструирования.

В жилых домах на лагах укладывались доски, в хозяйственных постройках — жерди и окантованные мелкие бревна. Доски в полах были колотыми, с обеих сторон тщательно обтесанными. Для производства досок выбирали прямослойные бревна из нижней части ствола. При настилке пола смежные доски по краям подтесывались для плотности соединения. Половицы изготовлялись из теса толщиной 5–6 см. Они свободно лежали по балкам, а набранная из них пластина пола своими концами упиралась в бревна сруба, что гарантировало жесткость конструкции. В некоторых домах торцы тесин опирались на плоскость, вырубленную в четверть вдоль бревна сруба. В зависимости от назначения помещения выбирался тип конструкции пола.

С середины X до середины XII в. в Новгороде вокруг крупных домов устраивали завалины. Вокруг избы на расстоянии 0,5–0,9 м от стен укладывались бревна более длинные, чем у сруба, каждое из которых фиксировалось парой кольев, вбитых в грунт. В углу они или соприкасались торцами, или же одно своим торцом упиралось в другое, не доходя до конца последнего на расстояние, чуть большее толщины бревна. В начале XI в. появляется рубленое соединение угла. Прямоугольно затесанный торец закладывается сверху в вырубленный паз. Во второй половине XI в. появляется завалина в виде венца, рубленого в чашку с остатком (табл. 51, 7, 8).

В середине XI в. зафиксирована квадратная в плане столбовая постройка, у которой были оригинально выполнены углы окладного венца и крепление столбов (табл. 51, 9, 10, 11). Отступя от конца бревна на расстояние, равное его толщине, были сделаны с боков вертикальные затески, как бы вырубившие из тела бревна фрагмент бруса, приблизительно равный половине диаметра бревна. Далее на каждом бревне сверху или снизу было стесано еще по половине бруса, после чего они стесанными горизонтальными поверхностями были наложены, образуя венец, в углах которого образовывались четыре пазухи. В них четырьмя шипами устанавливался угловой столб, который не давал возможности смещения горизонтальных бревен в узле. В настиле мостовой начала XII в. было вторично использовано бревно опорного венца такой же столбовой конструкции, только в узле опорного венца было сделано усовершенствование: вместо простой накладки бревна врубались в замок, образуемый вырубкой, равной толщине вставляемого бруса.

Кровля — самая ответственная часть сооружения, предохраняющая его от воды и обеспечивающая ему длительное существование.

В Новгороде найдена целая коллекция куриц X–XIV вв. как бывших в употреблении, так и в виде заготовок. Они сделаны из тонких елей с диаметром ствола в комлевой части 6-12 см. У молодой ели, вывороченной из земли, срезали сучья и корни, оставив только самый крепкий, мощный отросток корня, обрубали его в виде крюка (кокоры) высотой 20–40 см, затем затесывали ствол брусом. Крюк также плоско затесывали заподлицо с поверхностью боковых граней, придавая ему прямоугольное сечение. Иногда крюку придавали художественную форму, например личину животного.

Отступя на 50–60 см от края крюка, снизу делалась затеска с уступом (пятой), плоской частью обращенным в сторону крюка. Готовая курица членится на две части: обозримую — карнизную и скрытую — подкровельную.

В принципе возможны два способа крепления куриц, которые встречаются в народном зодчестве (табл. 51, 12–13). Первый — заделка курицы между двумя верхними бревнами стены с нижней заделкой подкровельной части в первую слегу крыши. Второй способ — заделка курицы сверху в верхнее бревно стены, называемое подкурятником, и в слегу. Несмотря на то что верхние бревна сруба не сохраняются и потолки не найдены, тем не менее длина подкровельной и карнизной частей курицы, форма и размер пяты, кривизна крюка и угол сопряжения крюка со стержнем курицы, выгиб стержня курицы кверху или книзу с геометрической точностью свидетельствуют об уклоне кровли, приемах рубки слег и самцов в порубе (табл. 51, 14, 15), и даже о том, какой тип потока применен — доска-застрешина, водотечник в форме бруса или же полукруглого желоба. Основные требования при реконструкции этого конструктивного узла заключаются в том, чтобы поток плотно и устойчиво лежал на крюке, чтобы в среднюю часть его входили тесины кровли, а последние покоились на слегах и плотно примыкали к самому верхнему бревну стены (называемому повальным или повальной слегой). Иконографические материалы свидетельствуют о популярности высоких тесовых кровель с повалами (табл. 51, 15); в богатых хоромах применялись четырех и восьмигранные шатры. С появлением лемеха в XII в. начинается разработка бочечных и кубоватых покрытий, которые существенно обогащали архитектуру города (табл. 51, 16, 17).