ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Демография и социальная статистика

В случаях противоречия в источниках сведения о еврейском населении указываются в первую очередь по данным переписей, по статьям Бинштока и Новосельского, затем — по другим специальным работам о евреях и, в последнюю очередь, по энциклопедиям. Часть цифр носит оценочный характер или вычислена автором по данным источников.

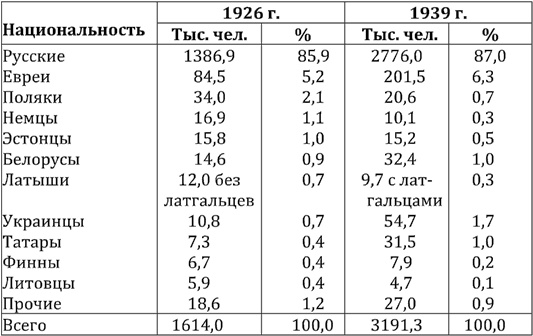

Цифры за 1920 и 1923 гг. установлены переписью не по религии, как прежде, а по признаку национальности, к которой опрашиваемый себя относил, вследствие чего могло произойти значительное занижение количества евреев. Поэтому Биншток и Новосельский оценивали действительную численность петроградских евреев в 1920 г. в 30 тыс., а в 1923 г. — в 60 тыс. (Биншток, Новосельский, 1926, с.30-31). В 1926 г. переписью ставился вопрос о народности, с указанием в затруднительных случаях записывать народность матери. В 1937 г. вернулись к формулировке 1923 г.

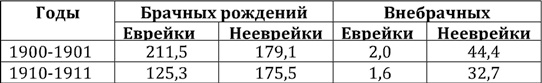

Данные о браках, заключенных до конца 1919 г., основаны на записях в раввинских метрических книгах. Начиная с 1920 г., то есть с момента введения гражданской регистрации, используются ее данные. Данные о родившихся и умерших по июль 1919 г. взяты из раввинских метрических книг, а затем из данных гражданской регистрации, по правилам которой национальность ребенка указывалась по матери. Показатели за 1936 г. рассчитаны приближенно по абсолютным цифрам браков, рождений и смертей за 1936 г. и численности евреев в 1937 г.

2. Персоналии

Айзенштадт, Моисей Григорьевич (1869, Несвиж, Белоруссия — 1943, Нью-Йорк), раввин и еврейский общест. деятель, д-р философии, публицист. Учился в Воложинской иешиве и Hochshule fuer die Wissenschaft des Judentums в Берлине. В 1899-1910 гг. — обществ, раввин Ростова, в 1911-1923 гг. — Петербургской Хоральной синагоги. Организатор нескольких синагог и Курсов иврита и еврейской истории (1912) в Петербурге. Член К-та ОПЕ. Основатель партии “Нецах Исраэль” (1917, затем “Ахдус”), член Совета Петроградской общины (1917-1919), член Президиума Временного Национального Совета (1918). Учредитель ЛЕКОПО (1923), проф. ИВЕЗа. Сторонник национально-религиозной общины. В 1923-1940 гг. — раввин общины русских евреев в Париже.

Алейников, Михаил (1880, Смоленск — 1938, Франция), юрист, журналист, сион. деятель. Закончил юр. ф-т Харьковского ун-та. Работал юрисконсультом нефтяных компаний в Баку. С 1913 г. — в Петербурге. Сотрудник и издатель Рассвета, член ЦК СО России, член Политбюро при еврейских депутатах Гос. думы. В 1919 г. выехал на Парижскую мирную конференцию в составе делегации сионистов России. С 1926 г. в ЭИ. Член Всемирного совета общих сионистов, возглавлял р-н Хадар Хакармель в Хайфе.

Альтшулер, Иехошуа — один из лидеров Классового Хехалуца. В 1919—1920 гг. — рабочий на Кременчугской табачной фабрике “Гурарий”. С 1920 г. — в Москве. С 1922 г. — член ЦБ Хехалуца, с 1923 г. — член ЦК. Участвовал в реорганизации ленинградской артели Хехалуца “Амал”. В марте 1926 г. арестован и осужден на 3 года политизолятора. В 1929 г. находился в ссылке в Шадринске (Урал). Дальнейшая судьба неизвестна.

Ахрон, Иосиф Юльевич (1886, Лодзь — 1943, Голливуд), скрипач и еврейский композитор. Учился в Петербургской консерватории у Л.Ауэра и А.Лядова. После посещения ЭИ (1924) поселился в США.

Ахрон, Исидор Юльевич (1892, Варшава — 1948, США), композитор и пианист, брат Иосифа Ахрона.

Бикерман, Иосиф (1867-1941), журналист, один из лидеров Еврейской демократической группы, противник сионизма. После Октябрьской революции поселился в Берлине, где стал одним из создателей монархического Патриотического союза русских евреев (1925), который не приобрел популярности в еврейской среде.

Биншток, Вениамин И (ум. 1933), врач, один из основателей ОЗЕ, сын писателя Иехуды-Лейба Б. Автор ряда статей по демографии и статистике евреев России.

Богораз, Владимир Германович (до крещения: Натан Менделевич; псевдоним, образованный из имени — Н.А.Тан; 1869-1936), народоволец, литератор, этнограф. В 1894-1897 гг., находясь в колымской ссылке, изучал язык и фольклор народов сев.-вост. Сибири. С 1918 г. Б. — зав. Отделом антропологии и этнографии АН, затем — проф. ЛГУ и дир. Музея истории религии и атеизма. Деятельно участвовал в создании письменности народов Крайнего Севера и Сибири. Автор нескольких очерков, посвященных еврейским вопросам.

Ботвинник, Наум Рафаилович (1873, Иркутск — 1939, Ленинград), офтальмолог и еврейский общест. деятель. Закончил мед. ф-т Томского ун-та (1893) и переехал в Петербург. В 1896 г. защитил диссертацию в Мед.-хирург, академии. Работал в частной глазной лечебнице, затем (с 1914 г.) служил в Академии. Лечил известных сов. военачальников и парт, деятелей. Дослужился до генерала. Член ЦК ОЗЕ. Один из учредителей и член Президиума ЛЕКОПО, врач Лечебницы ЛЕКОПО.

Брамсон, Абрам Моисеевич (1875, Ковно — 1939, Ленинград), военный врач и еврейский общест. деятель, брат Л.Брамсона. Б. изучал медицину в России и Германии, затем практиковал в Петербурге. Б. был секр. Петербургского о-ва отоларингологов, ред. ж-ла Ежемесячник горловых, ушных и носовых болезней. Сотрудник Наркомздрава и Петроградского губздрава (1919-1922). Участвовал в идиш, прессе (до 1917), в ОПЕ, ОЗЕ и ЕИЭО. Один из учредителей и пред. ЛЕКОПО (1923). Зам пред. ЛенОЗЕТа, пред, его Культ, комиссии (1926-1929). В ЕИЭО Б. — член Комиссии по социальной биологии и психофизике евреев (с 1925), зам. пред., пред. Музейной комиссии (с 1927).

Брамсон, Леонтий (Леон) Моисеевич (1869, Ковно — 1941, Марсель) — еврейский и общероссийский общест. деятель, публицист. Работая юристом в Петербурге, активно участвовал в работе ОПЕ и ЕКО и, позднее, ОРТа. Депутат 1-й Гос. Думы от партии трудовиков. В 1920 г. выехал в Зап. Европу. С 1923 по 1941 гг. — пред. Всемирного ОРТа.

Браудо, Александр Исаевич (1864-1924) — еврейский общест. деятель, вице-дир. ГПБ. Участвовал в работе ОПЕ, ЕКО, ОЗЕ, ЕКОПО. Центральная фигура в сборе сведений по убийству думских депутатов Герценштейна и Иолосса, а также по делу Бейлиса. Снабжал западную прессу информацией о русском еврействе. Умер во время командировки в Лондон.

Бруцкус, Борис (Дов) Давидович (1874, Паланга — 1938, Иерусалим), специалист по вопросам экономики с.-х. и общест. деятель. Изучал агрономию в Польше. В 1902 —1908 гг. руководил с.-х. отделом ЕКО в России. С 1907 г. — преподаватель Петербургского с.-х. ин-та. Был одним из лидеров Фолкспартей. В 1922 г. выслан из СССР. С 1936 г. проф. Еврейского ун-та в Иерусалиме.

Бруцкус, Юлиус Давидович (1870-1951), врач, сион. деятель, брат Б.Бруцкуса. Переехав в Петербург, участвовал в работе ОПЕ, ЕКО и в

Восходе. С 1905 г. — член редколлегии Еврейской жизни, позднее — Рассвета. С 1909 г. — член ЦК СО России. В 1917 г. избран в Учред. собрание по еврейскому списку. С 1921 г. — министр по еврейским делам в Литве, с 1922 г. — член Литовского парламента. Умер в Тель-Авиве.

Бухбиндер, Нахум Абрамович (1895, Одесса — после 1940), еврейский историк. С 1918 г. зав. Отделом культуры и просвещения в Евкоме, ред. ком. еврейской прессы, студент ПЕНУ (с 1919). Участвовал в работе ЕИЭО и ОПЕ. В 1932 г. подвергся критике, как “прозелит ОПЕ”.

Винавер, Максим Моисеевич (1863, Варшава — 1926, Франция), юрист, общественный деятель. Один из основателей и руководителей партии кадетов, а также Еврейской народной группы. Депутат 1-й Гос. думы. Борец с антисемитизмом и за еврейское равноправие. Пред. ЕИЭО и Еврейского о-ва поощрения художеств. Одна из центральных фигур в послефевральский период. После Октябрьской революции был мин. ин. дел в Крымском правительстве, а затем эмигрировал.

Винников, Исаак Натанович (1897-1973), семитолог, этнограф. В 1925 г. окончил ЛГУ. Преподавал на Еврейском отделении рабфака ЛГУ, участвовал в деятельности ОПЕ и ЕИЭО. Работал в Ин-те этнографии (1929-1942, с 1941 г. — дир. Ин-та), в ЛГУ, где в 1945-1949 гг. заведовал кафедрой ассирологии и гебраистики и в ЛО ИВАН.

Ганелин, Шолом Израилевич (1894, Полоцк — 1974, Ленинград), педагог, историк педагогики. В 1914 г. окончил Виленскую частную еврейскую гимназию, затем юр. ф-т Петрогр. ун-та. В 1915-1917 гг. преподавал на Еврейских вечерних курсах Общества внешкольного образования. В 1918 —1920 гг. — пред. Объединенного школьного совета еврейских трудовых школ и зав. Отделом просвещения нацменьшинств Полоцкого уезда, член Президиума Витебского губ. бюро еврейского учительства, член партии Фарейнигте. В 1923 г. окончил Петроградскую учительскую академию. В 1920-1924 гг. преподавал в петроградских учебных заведениях, в т. ч. в Обл. совпартшколе. В 1922-1925 гг. — лектор в ИВЕЗе. С 1938 г. — кандидат, с 1943 г. д-р пед. наук.

Гаркави, Абрам Яковлевич (1835, Новогрудок, Белоруссия — 1919, Петроград), еврейский историк и общест. деятель. Работал в Отделе еврейской лит-ры и вост, рукопйсей Имп. Публ. библ-ки, где описывал коллекцию рукописей А.Фирковича. Более 20 лет — член К-та ОПЕ. Организатор библ-ки ОПЕ (1878). Был габаем Хоральной синагоги и членом ее Хоз. правления.

Гепштейн, Шломо (1882, Одесса — 1961, Тель-Авив), сион. деятель. Окончил Петербургскую Академию художеств. С молодости участвовал в сион. движении и печати. С 1917 г. — член ЦК СО России. Возглавлял изд-во “Кадима”. С 1922 г. — в Берлине, ред. Рассвет. Стал ревизионистом. С 1924 г. в ЭИ. Работал архитектором, спроектировал и построил около 460 домов в Тель-Авиве. Был женат на сестре Б. и Ю. Бруцкусов.

Гинзбург, Саул Моисеевич (1866, Минск — 1940, Нью-Йорк), журналист и еврейский историк. В 1891 г. окончил юр. ф-т Петербургского унта. Участвовал в движении Ховевей Цион, сотрудничал в еврейской прессе на русском и идише. Основал первую в России ежедневную газету на идише Дер Фрайнд (1901). Опубликовал ряд важных работ по истории евреев России. В 1918 г. — ред. Хеавар. В 1920-х — проф. ИВЕЗа и член ЦК ОПЕ. Эмигрировал в 1930 г. С 1933 г. — в Нью-Йорке. Посмертно издана книга Г. Амолике Петербург.

Гинцбург, Давид Горациевич (1857-1910), востоковед, еврейский общест. деятель, филантроп. В 1908 г. основал Курсы востоковедения. В 1909-1910 гг. — пред. Хоз. правления Хоральной синагоги. Г. был пред. ОПЕ, ОПБ, ОЛДЕЯ, а также одним из главных ред. ЕЭ. Собрал самую крупную в Европе частную б-ку древних еврейских книг и рукописей.

Гинцбург, Илья Яковлевич (1859, Гродно — 1939, Ленинград), скульптор-академист, ученик М.Антокольского. В 1886 г. окончил Петербургскую Академию художеств. Автор надгробия В.Стасову, бюстов П.Чайковского, Г.Гинцбурга, М.Антокольского, П.Милюкова и др., медали к 50-летию ОПЕ, памятников Г.Плеханову (1925) и Д.Менделееву (1932). Тов. пред., затем пред. Еврейского общества поощрения художеств. Дир. (с 1923 г.) Музея ЕИЭО. Автор книги воспоминаний Из прошлого (1924).

Гинцбург, Иона Иосифович (1871, Гусятин, Каменец-Подольской губ. — 1942, Ленинград), арабист и гебраист. В 1905 г. окончил ф-т вост, языков Петербургского ун-та. Преподаватель ИВЕЗа (1920—1924), науч, сотр. ИЛЯЗВ, ЛГУ (1928-1934), ЛО ИВАН (1934-1942). Габай Хоральной синагоги, в 1925-1929 гг. — секр. ЛЕРО и ЛЕКОПО.

Глускин, Менахем-Мендель Ааронович (1878, Лоев, Минская губ. — 1936, Ленинград), хабадский раввин. С 1898 г. — раввин в Паричах. В 1909 г. женился на дочери минского раввина Л.Рабиновича и с 1924 г., после смерти тестя, занял его место. С 1926 г. член подпольного Раввинского к-та СССР. После смерти жены (1929) Г. самостоятельно воспитывал четырех дочерей. Постоянно притеснялся властями. Арестованный в феврале 1930 г., подписал сфабрикованное властями письмо белорусских раввинов об отсутствии притеснений “еврейской религии” в СССР. С 1933 г. — раввин в Хоральной синагоге Ленинграда.

Голынкин, Мордехай (1875-1963), дирижер и режиссер. В 1912г. поставил в Петербурге первую в истории оперу на иврите “Самсон и Далила”. С 1918 г. — дирижер Мариинского оперного театра. Подготовил еврейский концерт во время Палестинской недели (1918). В 1923 г. переехал в ЭИ, где основал Палестинскую оперу.

Гольдберг, Борис (Дов) Давидович (1865-1922), инженер-химик, сион. деятель. До 1917 г. возглавлял К-т СО в Вильно. С 1917 г. — член ЦК СО России. С 1918 г. — член Национ. Совета евреев России. В 1919 г. в составе сион. делегации выехал на Парижскую мирную конференцию. Умер в Тель-Авиве.

Гольдберг, Григорий Абрамович (1869, Пружаны, Гродненская губ. — 1922, Петроград), адвокат, еврейский обществ деятель. В Петербурге — с 1875 г. В 1893 г. закончил юр. ф-т Петербургского ун-та. В 1893-1905 гг. — пом. присяжного поверенного М.Винавера. С 1905 г. — присяжный поверенный. С 1907 г. — член партии кадетов Еврейской народной группы. Г. одним из первых в Петербурге поддержал молодого Марка Шагала в 1907 г. Избран в 1917 г. в Городскую думу от кадетов. С 1919 г. работал уполномоченным по заготовке дров в Наркомпросе. Являлся членом ЦК ОПЕ и ЕКОПО, одним из организаторов и член К-та ОЗЕ, казначеем ЕИЭО (1920). Арестовывался в 1921 г. Погиб в 1922 г. в результате несчастного случая.

Гольдштейн, Сальвиан Маврикиевич (1855, Варшава — 1926, Ленинград), инженер-химик, археолог. Преподавал в Петроградском ин-те археологии. Один из основателей ЕИЭО, пред, его Архивной комиссии и член редколлегии ЕС.

Гран, Моисей Маркович (1867-1940), д-р медицины, один из основателей и центральных фигур в ОЗЕ. С 1914 г. — военный врач. С 1915 г. руководил беженскими и статистическими отделами Обл. Союза городов. В 1918 г. возглавил ОЗЕ. В 1920 —1924 гг. — пред. Комиссии Наркомздрава РСФСР по изучению санитарных последствий войны и Комиссии помощи голодающим. С 1925 г. — проф. Московского ун-та, с 1928 г. — проф. Казанского ун-та. С 1928 г. — член Правления Всероссийского ОРТа. С 1929 г. — член Медицинской комиссии при Центр. Правлении ОЗЕТа.

Гринберг, Зерах (Захарий) Григорьевич (1889-1949), историк, журналист, сов. чиновник. Бундовец (1906-1914), с 1917 г. — большевик. В 1918 г. работал в коллегии Петроградского отдела Наркомпроса и одно время был зам. наркома А.Луначарского. Ред. первых ком. газет на идише. Оказывал материальную поддержку ИВЕЗу и ЕИЭО. С 1919 г. — на адм. и преподавательской работе в Москве, за исключением периода службы в торговой миссии в Берлине (1921-1924). Как член ЕАК, Г. был арестован и умер во время следствия.

Гринбаум, Ицхак (1879-1970), сион. деятель Польши. Во время первой мировой войны находился в Петрограде, где был членом Политбюро при еврейских депутатах Гос. думы, а в 1917-1918 гг. издавал сион. газету Тогблат. Член Временного Национ. совета. В 1918-1930 гг. — депутат Польского Сейма. С 1933 г. — член Исполкома Еврейского агентства в ЭИ, в 1948-1949 гг. — мин. внутр, дел Израиля.

Грузенберг, Оскар (Израиль) Осипович (1866, Екатеринослав — 1940, Ницца), известный адвокат и общест. деятель. Выступал защитником видных писателей и полит, деятелей, в т.ч. М. Горького, В. Короленко, П. Милюкова, Л. Троцкого, а также в специфически еврейских процессах, включая дело М. Бейлиса. Участвовал в борьбе за национальные права евреев в России. Покинул Россию в 1920 г.

Гуревич, Лев (Иехошуа-Арье) Борисович (Бениаминович) (1876?-1943), адвокат, сион. и общест. деятель. Получил основательное религиозное образование от деда. В гимназии проникся идеями просвещения, а затем — сионизма. Закончил юр. ф-т Петербургского ун-та. Член ОПЕ. С 1919 г. — член ЦК СО России. В 1922 г. уполномоченный, затем пред. Правления изд-ва “Кадима”. С 1924 г. — пред. ЦБ СО. Автор книги Сирия, Палестина, Месопотамия — мандатные страны (1925). В 1925—1929 гг. — пред. ЛЕРО. Инициатор несостоявшегося (1927) Съезда еврейских религ. общин. Арестован в 1929 г. по делу ЛЕРО (по другой версии — 10 янв. 1930 г.). Последующие годы провел в политизоляторе, лагере и ссылке. Умер в ссылке 10 фев. 1943 г.

Динабург (Динур), Бенцион (1884, Полтавская губ. — 1973, Иерусалим), историк, педагог и общест. деятель. Учился в Бернском и Петербургском ун-тах. Учитель еврейской истории в гимназии Эйзенбета, затем — пред, комиссии по ее реформе. Один из составителей программы ВШЕЗ. С 1921 г. — в ЭИ. С 1948 г. проф. еврейской истории в Еврейском ун-те Иерусалима. В 1951-1955 гг. — министр просвещения и культуры. Депутат Кнессета первого созыва от партии Мапай. В 1953-1959 гг. — дир. ин-та Яд ва-Шем.

Дубнов, Семен Маркович (1860-1941), еврейский историк, писатель, публицист и общест. деятель. Идеолог автономизма и основатель Еврейской народной партии. Тов. пред. ЕИЭО, ред-р ЕС. Будучи самоучкой в истории, много сделал для организации высшего светского еврейского образования в России. Жил в Петербурге с 1906 г. по 1922 г. Автор 10-томной Всемирной истории еврейского народа. Погиб в рижском гетто.

Духан, Моисей Яковлевич (1884-1958). Учился на Курсах востоковедения Д.Гинцбурга. В 1911 г. окончил юр. ф-т Петербургского ун-та. Работал пом. присяжного поверенного. В 1917 г. — советник Англ, посольства. С 1917 г. — член Совета Петроградской общины и в его Исполн. Бюро. В 1919 г. — делегат сионистов Украины на Парижской конференции. С 1920 г. — в ЭИ. Работал зам. нач. Земельного департамента.

Залкинд, Александр Вениаминович (1866, Могилев — 1931, Иерусалим), врач, народник, сионист. Узник Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей. С декабря 1917 г. — пред. Совета Петроградской общины. В 1919 г. в составе сион. делегации выехал на Парижскую конференцию. С 1921 г. — в ЭИ, дир. больницы “Хадасса”.

Зархин, Александр Моисеевич (1897-1988), инженер-изобретатель, религ. сионист. Род. на Украине. После окончания Ленинградского политехнического ин-та работал в нем вплоть до ареста (1934). В конце 20 — нач. 30-х входил в кружок ивритских литераторов Ленского-Матова.

С 1947 г. — в Израиле. Разработал метод опреснения морской воды вымораживанием.

Заславский, Давид Иосифович (1880-1965), журналист. С 1903 г. — член Бунда, с 1917 г. — член ЦК и делегат Бунда в Совете Петроградской общины (1917). Активно выступал против большевиков. За участие в киевских газетах при Деникине исключен из Бунда в 1919 г. Занялся еврейской культурно-исторической работой, возглавлял в ЕИЭО Комиссию по изучению истории рабочего движения. В 1924 г. публично объявил о своей солидарности с РКП(б) и стал фельетонистом и полит, обозревателем центральной сов. прессы. Отличился в травле О. Мандельштама (1929) и Б. Пастернака (1958), а также своими яростными нападками на Израиль.

Зейдеман, Арнольд (1880, Волынь — 1927, Таганрог), сион. деятель. Закончил физ.-мат. и юр. ф-ты в Петербургском ун-те. Входил в редакции ЕЖн Рассвета. Участвовал во многих сион. съездах и конгрессах. С 1917 г. — член Совета Петроградской общины. В 1919 г. кооптирован в ЦК СО. Перебрался на юг России с целью добраться до ЭИ, но не смог уехать дальше Таганрога, где и умер.

Иоффе, Владимир Ильич (1898, Пермь — 1979, Ленинград), микробиолог, эпидемиолог, академик АМН СССР, зять раввина Каценеленбогена. В молодости — деятель еврейской культуры в Перми, а затем, в 1920-х, — в Петрограде. Участвовал в работе ЕИЭО и ОПЕ. Переводил стихи З.Шнеура, публиковал статьи по микробиологии в ЭИ. Спас рукописи стихов Ленского и Н.Шварца.

Канторович, Владимир Абрамович (1886-1923), деятель Бунда, публицист. В 1905—1907 гг. популярный лидер петербургского студенчества. В 1917 г. фактически руководил иногородним отделом Петроградского совета рабочих депутатов. Делегат Бунда в Комиссии по подготовке Учред. собрания и по выборам в Совет общины. В 1923 г. — член К-та ЕИЭО.

Каценеленбоген, Давид-Тевель Герцевич (1850, Тауроген — 1930, Ленинград). Ученик И.Салантера. С 1876 г. — раввин в Вержболово, а затем — в Сувалках. С 1908 г. — духовный раввин Петербургской Хоральной синагоги. В Петербурге по его инициативе были открыты ряд синагог, молелен, хедеров. К. играл важную роль в подготовке созыва Раввинской комиссии и Съезда общественных деятелей при ней в 1910 г. Добился фактической отмены запрета на шхиту в Финляндии. Состоял в К-те по снабжению солдат-евреев мацой и кошерными продуктами во время первой мировой войны. Добился освобождения от воинской повинности пяти тысяч раввинов. Благодаря вмешательству К. были спасены многие евреи, ложно обвиненные в шпионаже в прифронтовой зоне. Один из лидеров партии “Нецах Исраэль” (1917). Почетный пред. ЛЕРО (1925-1929). В 1920-е в конфликте еврейских общест. деятелей ЛЕРО с хасидами Хабада К. принял сторону обществ, деятелей. Невзирая на нажим властей, он не подписывал протесты против сообщений заграничных евреев о преследовании еврейской религии в СССР. За бескомпромиссность его не раз притесняли, но вмешательство зарубежного еврейства вынудили власти оставить престарелого раввина в покое. Автор Мэаян мэй нафтеах (1923) и Диврей Давид (1928). Двое его сыновей, Саул и Герц, погибли во время репрессий 1937—1938 гг.

Каценеленбоген, Элиаху (1905, Петербург — 1990, Рамат Ган), организатор просвещения в Израиле. В 1924 г. как сын раввина Д.-Т. Каценеленбогена был исключен из Петроградского ун-та и уехал в Германию. Закончил раввинскую семинарию НИдезйеппег и Берлинский ун-т. С 1932 г. в ЭИ, где дослужился до зам. генер. дир. Мин-ства просвещения (1954-1971).

Каценельсон, Лев (Иехуда-Лейб) Израилевич (1846, Чернигов — 1917, Петроград), д-р медицины, еврейский просветитель, историк, ивритский писатель, общест. деятель. Лит. псевдоним — Буки бен-Йогли. Работал над темой “медицина в Талмуде”, разрабатывал мед. терминологию на иврите. К. был членом ЦК ОПЕ, пред. ОЛДЕЯ, общим ред. ЕЭ, лектором Курсов востоковедения.

Киссельгоф, Зиновий Аронович (1874-1939), выдающийся педагог и знаток еврейского муз. фольклора, член К-та ОПЕ и К-та Общества еврейской народной музыки, участник этногр. экспедиции С.Ан-ского (1911-1914), один из учредителей Еврейского учительского общества (1917). В советское время — дир. еврейского детдома и школы в Ленинграде. В 1938 г. — арестован. В 1939 г. — выпущен из тюрьмы и вскоре умер.

Клионский, Ефим Евсеевич (1890-1961), туберкулезный врач. В 1923-1929 гг. — зав. и врач Убежища инвалидов-евреев (бывшей богадельни) при ЛЕКОПО, член Музейной комиссии ЕИЭО. После второй мировой войны — зав. туберкулезным отделением в больнице им. И.И.Мечникова и проф. 2-го Ленинградского Мед. ин-та.

Коковцов, Павел Константинович (1861-1942), русский семитолог, гебраист. В 1884 г. окончил ф-т вост, языков Петербургского ун-та. С 1894 г. — зав. кафедрой еврейской, сирийской и халдейской словесности. С 1900 г. — проф., с 1912 г. член АН. В 1912 г. — эксперт на процессе М.Бейлиса. Под руководством К. в ЛГУ сложилась советская школа гебраистики.

Красный-Адмони, Григорий Яковлевич (1881, Геническ, Таврич. губ. — 1970, Ленинград), историк и юрист. Окончил вост, ф-т Петербургского ун-та (1906). Сдал экстерном экзамен по праву (1907) и стал пом. присяжного поверенного. К.-А. — автор работ по еврейской истории, член ЕИЭО, ред. (с 1908 г.) библейского раздела ЕЭ. В 1919 г. по его инициативе организованы Комиссия по исслед. еврейских погромов и Комиссия для разработки архивных документов по ритуальным процессам.

Преподавал в ИВЕЗе (до 1925 г.) и в ПГУ (до 1924 г.). Затем работал юристом. В начале 50-х был исключен из коллегии адвокатов (в 60-х принят обратно). В 50-х предпринял попытку организовать официальные курсы по изучению иврита.

Крейнин, Мирон (Меир) Наумович (1866, Выхов, Белоруссия — 1939, Иерусалим), еврейский общест. деятель. В 1905 г. — член ЦК Союза для достижения полноправия еврейского народа в России. В 1907 г. — один из основателей Фолкспартей. С 1914 г. — тов. пред. ОПЕ, член Бюро Совета общины (с 1917), Национ. Совета (1918) — зам. пред. ЦЕВААДа. В 1921 г. эмигрировал в Зап. Европу, где стал пред. Emigdirect (Объединенный к-т по еврейской эмиграции). С 1927 г. — один из трех директоров HICEM (Международной организации помощи еврейским эмигрантам). С 1934 г. — в ЭИ.

Кулишер, Иосиф Михайлович (1878-1933), экономист, историк, сын М.Кулишера. В 1900 г. окончил юр. ф-т С.-Петерб. ун-та, где преподавал с 1908 г. экон, историю. Автор работ по экономике России и Зап. Европы. Проф. ИВЕЗа.

Кулишер, Михаил Игнатьевич (1847-1919), юрист, еврейский историк и просветитель. В К-те ОПЕ составлял программы начального, среднего и высшего еврейского светского образования. Сотрудничал в русско-еврейской печати.

Лазаров, Шимон (1885-1933), раввин Хабада. Учился в Любавичской иешиве. С 1909 г. — раввин в общинах Белоруссии. После Октябрьской революции — хасидский раввин в Ленинграде. Один из инициаторов раскола в ЛЕРО (1925) и раввин открытой в результате раскола хасидской синагоги “Цемах Цедек” (1927-1930). В 1930 г. осужден на 10 лет лагерей, освобожден по болезни и снова арестован. Умер в заключении.

Левин, Дойвбер (Борис) Михайлович (1904-1941), журналист и писатель, выходец из м. Ляды. Учился в МГУ, затем переехал в Петроград, где поступил на театр, отделение в Ин-т истории искусств, сблизился с художником Т.Калланом и “обэриутами” Д.Хармсом и А.Введенским. В ряде своих книг — Десять вагонов (1931), Улица сапожников (1932), Вольные штаты Славичи (1934) и Лихово (1934) — обращался к еврейской тематике. Погиб на фронте.

Ленский (Штейнсон), Хаим Соломонович (Маркович) (1906, Деречин, Гродненской губ. — 1943, Красноярский край), ивритский поэт. В СССР — с 1923 г. В 1925(6?) -1934 гг. проживал в Ленинграде, где возглавлял кружок ивритских лит-ров и работал на фабрике Хехалуца “Амал”. Посылал свои стихи в ЭИ. Четырежды арестовывался (1923, 1926, 1934 и 1941). Освободившись из заключения в 1939 г., жил в Малой Вишере. Умер в лагере. Л. считается лучшим советским поэтом, писавшим на иврите.

Лесман, Абрам Моисеевич (1864—?), ветеринарный врач, администратор и еврейский общест. деятель. До 1917 г. работал гл. обр. администратором в торговле и кредите. С 1918 г. — старший инструктор при гос. фабрике. Член руководства (1923-1929), пред. (1924-1925) ЛЕКОПО, член руководства ЛЕРО (1925-1929). По делу ЛЕРО (1929) был приговорен к штрафу. Многократно делегировался в Москву для переговоров с властями по делам ЛЕКОПО и ЛЕРО.

Либерман, Хаим Рувимович (1892, Минская губ. — 1980-е, Нью-Йорк). Л. родился в хабадской семье и учился в хабадских иешивах. С 1925 по 1950 г. был секр. и доверенным лицом Любавичского ребе И.Шнеерсона. В 1927 г. арестован вместе с ребе и выслан на 3 года в Тамбов. Вскоре освобожден и выехал со Шнеерсоном в Ригу, а затем в Польшу. С 1940 г. — в Нью-Йорке, где работал библиотекарем ребе, пополняя его коллекцию старинными и редкими книгами. Л. был также библиографом и историком, публиковался в ИВО блеттер.

Литвин, Михаил Иосифович (1892-1938), чекист. Род. в бедной семье. Закончил только нач. школу. Работал наборщиком в типографии. С марта 1917 г. — член РСДРП(б). В окт. дни — комиссар по национализации типографии в Красноярске, затем — нач. агентурного отдела Дальневост. фронта. С 1921 г. — на проф. и парт, работе. В начале 30-х — зам. зав. Орграспреда (отдела руководящих кадров) ЦК ВКП(б) (зав. — Н.Ежов), затем — 2-й секр. Харьковского обкома партии. С октября 1936 г. — начальник Отдела кадров НКВД, с мая 1937 г. по январь 1938 г. начальник 4 отдела (секретно-политического) ГУГБ, по заданию Ежова собирал компромат на Л.Берию. Затем нач. Ленингр. управления НКВД. 12 ноября 1938 г. ввиду неминуемого ареста застрелился.

Лозинский, Самуил Горациевич (Герцевич) (1874, Бобруйск — 1945, Ленинград), историк. Закончив гимназию в Слуцке, учился в ун-тах Киева, Берлина, Парижа, Петрограда. В 1908-1918 гг. науч, сотрудник изд-ва “Брокгауз и Эфрон”, ред. и автор множества работ по истории Зап. Европы, еврейских общин, антисемитизма, а также биографий полит. деятелей. В 1918-1922 гг. — науч, сотрудник Наркомпроса, в 1919-1925 гг. — ректор ИВЕЗа. С 1926 г. 4 года преподавал на Сев. Кавказе и в Ростове-на-Дону, затем читал курсы по экон, истории в ленинградских вузах и средних учебных заведениях, работал над историей католич. церкви и инквизиции. С 1938 г. — с.н.с. в Музее истории религии. С 1939 г. — зав. кафедрой общей истории 1-го Пед. ин-та ин. языков. Во время войны — зав. кафедрой общей истории в Кировском пед. ин-те.

Лунц, Лев Натанович (1901, Петербург — 1924, Гамбург), писатель, лит. критик и публицист. В детстве обучался основам иудаизма. В 1922 г., окончив фил. ф-т Петроградского ун-та, был оставлен при германо-романском отделении. Теоретик и один из основателей лит. группы “Серапионовы братья”. Неоднократно обращался к еврейской тематике.

Лурье, Соломон Яковлевич (1891-1964), историк античности, филолог-эллинист. В 1913 г. окончил ист.-фил. ф-т ЛГУ. Приняв лютеранство, был оставлен при ун-те. В 1917 г. вернулся в иудаизм. В 1918-1921 гг. проф. Самарского, в 1921-1929 и 1934-1949 гг. Ленинградского унтов. Автор книги Антисемитизм в древнем мире (1923). В 1949 г. во время борьбы с “космополитами” был уволен из ун-та. С 1950 г. преподавал в Одессе и Львове.

Маймон, Моисей Львович (1860-1924), художник. В 1887 г. закончил Петербургскую Академию художеств. В 1893 г. избран академиком за картину “Марраны”. Писал на темы из русской истории и на еврейские сюжеты. С 1919 г. преподавал в ИВЕЗе. Печатался в еврейской прессе.

Маркон, Исаак Юльевич (1875-1949), семитолог. Окончил вост, ф-т Петербургского ун-та и раввинскую семинарию Hildesheimer в Берлине. Был габаем в Хоральной синагоге. В 1917 г. — один из основателей партии “Нецах Исраэль”. Работал библиотекарем в Публ. б-ке и преподавал на Курсах востоковедения Д.Гинцбурга. Позже преподавал в Петроградском ун-те (1917-1920), в ИВЕЗе и в Минском ун-те. С 1928 г. — библиотекарь Гамбургской общины. В 1938 г. изгнан из Германии. С 1940 г. работал в Колледже Монтефиоре в Рэмсхейте. Автор работ о караимах и др. исследований.

Мац, Давид (1902, Минск — ?), сионист-социалист, затем деятель Евсекции. Закончил педтехникум. С 1922 г. — член Евсекции комсомола Белоруссии и зав. Евотделом Наркомпроса. Преподавал в еврейском учебном заведении Минска. Жил также в Москве, Харькове, Киеве. С 1922-1923 гг. — журналист и ред. в ком. печати на идише. В конце 1920-х — член Президиума ЛенОЗЕТа и его куратор от Сектора нацменьшинств ЦК РКП(б). В 1928 г. выведен из Президиума ЛенОЗЕТа. С 1937 г. о М. ничего не известно.

Мильнер, Михаил (Моше) Арнольдович (1886, Киевская губ. — 1953, Ленинград), еврейский композитор и дирижер. Рано осиротев, с 10 лет был певчим в синагог, хорах. В 1915 г. закончил Петроградскую консерваторию. Активный член Общества еврейской нар. музыки, дирижер хора Общества (1911-1923) и хора Петербургской Хоральной синагоги (1911-1919). В 1924-1925 гг. — зав. муз. частью ГОСЕТа, в 1929-1931 гг. — Харьковским еврейским театром, в 1931—1938 гг. — руководитель Еврейского вокального ансамбля в Ленинграде. М. — автор многочисленных муз. произведений на еврейскую тематику.

Рабинович, Леон (Иехуда-Лейб) (1862-1938), прозвище “иш ихуди” (еврейский человек), последний ред. Хамелица. Был активистом “Хибат-Цион”. С 1926 г. — член Правления ЛЕРО. Представлял ЛЕРО на раввинском съезде в Коростени (1926). Осужден по делу ЛЕРО в 1929 г. В 1930 г. снова осужден. Последние годы провел в нужде, служа шамесом в Хоральной синагоге. Воспоминания Р. были напечатаны в Доар (Н.-Й.) в начале 1920-х.

Равребе, Иехиель Израилевич (1883-1939), еврейский поэт, историк, семитолог. В Петербурге с 1908 г., студент на Курсах востоковедения. Член ЕИЭО, ОЛДЕЯ. В 1919-1925 гг. преподавал в ИВЕЗе, в 1927-1930 гг. — в Минском ун-те. В 1924-1926 гг. — зав. Еврейской акад, б-кой в Ленинграде. В 1931-1937 гг. — сотрудник еврейской группы в ГПБ. Арестован в октябре 1937 г., осужден на 8 лет лагерей. Умер в заключении 7 фев. 1937 г.

Райзе, Ефим (Хаим) Самойлович (1904-1970), экономист, собиратель еврейского фольклора. Закончил экон, ф-т ЛГУ. Входил в кружок ивритских литер-ров Х.Ленского. В 1934 г. ненадолго арестован. После войны повторно арестован, потом работал бухгалтером.

Ривесман, Марк Семенович (1868, Вильно — 1924, Ленинград), идишистский писатель. Преподавал в училище ОПЕ. Активист Еврейского театрального общества и Общества еврейской народной музыки. В сов. время — инициатор создания Петроградского отделения Культур-Лиги (1919). Лит. реж. ГОСЕКТа. Перевел на идиш басни И.А.Крылова.

Розовский, Иосиф Захарович (1876-1927), род. в м. Налибоки Виленской губ. Его дядя, народоволец, был казнен; брат Соломон (1879-1924, член РСДРП с 1903 г.) был избран в Петроградскую думу в 1917 г. В 18-летнем возрасте Р. оставил иешиву. С 1896 г. — в революц. деятельности. С 1897 г. в Англии, член Клуба с.-д. и группы Арбайтер Фрайнд. По возвращении продолжал подпольную деятельность в Киеве, Донбассе, Петербурге, Риге. Неоднократно арестовывался. В ВКП(б) — с 1902 г. После 1917 г. на парт. и сов. работе. Первый пред. ЛенОЗЕТа (1926-1927).

Рубинштейн, Реувен (1891, Литва — 1967, Тель-Авив), сион. деятель. Учился в иешиве и в ивритской гимназии в Вильно, затем на юр. ф-те Петербургского ун-та и Курсах востоковедения. Работал секретарем раввина Айзенштадта. С 1917 г. — член ЦК Хехавер. Ред. Еврейского студента и Петроградер тогблат. Секретарь, с 1919 г. — член ЦК СО. В 1919 г. арестовывался в Петрограде и в Москве. В 1923 г. вернулся в Литву, где стал пред. ЦК общих сионистов. В 1940 г. арестован НКВД, но через три года освобожден из лагерей. В 1946 г. — в Германии пред. Совета перемещенных лиц. С 1948 г. — в ЭИ.

Рутенберг Петр (Пинхас) Моисеевич (1878-1942), инженер, русский революционер (с.-р.), сион. лидер, электрификатор ЭИ. Будучи инженером Путиловского завода, вместе со священником Г.Гапоном возглавил шествие рабочих к Зимнему дворцу 9 янв. 1905 г. Позже, когда выяснилось, что Гапон — провокатор, Р. участвовал в его казни по приговору ЦК эсеров. В эмиграции стал сионистом. В июле 1917 г. вернулся в Россию и был назначен зам. губ. комиссара Петрограда. Арестован вместе с Временным правительством во время штурма Зимнего дворца и помещен в Петропавловскую крепость. В 1919 г. оставил Россию. В ЭИ основал Палестинскую электрическую компанию. Дважды в периоды кризисов (1921-1931 и 1939-1940) возглавлял Национальный Совет ЭИ.

Слиозберг, Генрих Борисович (1863-1937), юрист и еврейский общественный деятель. Получил образование в ун-тах Петербурга, Гейдельберга, Лейпцига и Лиона. Был известным петербургским адвокатом, а также юрид. советником барона Г. Гинцбурга по еврейским делам. Один из основателей Союза для достижения полноправия еврейского народа в России (1905) и Еврейской народной группы (1907). С 1911 г. был членом, а затем и пред. Правления Петербургской еврейской общины. Во время первой мировой войны он был одним из руководителей ЕКОПО. После Октябрьской революции эмигрировал во Францию. Автор трехтомных мемуаров Дела минувших дней. Записки русского еврея (1933-34).

Струве, Василий Васильевич (1889-1965), востоковед и египтолог, член АН СССР (с 1935 г.). Автор книги Израиль в Египте (1920) и брошюры Фашистский антисемитизм — пережиток каннибализма (1941).

Трайнин, Самуил (Шмуэль) Аронович (1853-1924), купец 1 гильдии. До 1917 г. — владелец фабрики металлоизделий и фирмы “Трайнин С.А.” Лидер хасидской общины накануне и после революции. В 1917 г. — член временного Правления Петроградской общины, затем — член Исп. Бюро Совета общины. В 1920-х пред. Правления синагоги на пр. Огородникова.

Трумпельдор, Иосеф Владимирович (1880 —1920), символ нового, гордого еврея в истории сион. движения. Т. лишился руки на русско-японской войне (1904), но был награжден (полный Георгиевский кавалер) и произведен в офицеры за геройство. Присоединившись к сион. движению, он стал одним из организаторов Еврейского легиона в составе Британской армии во время первой мировой войны. В июне 1917 г. вернулся в Петроград, где предложил Временному правительству сформировать еврейскую дивизию, которая участвовала бы в освобождении от турок ЭИ через Закавказье. Участвовал в организации Союза евреев-воинов и еврейского военного отряда самообороны в Петрограде. После роспуска отряда большевиками организовал первую халуцианскую огородную артель в р-не Полюстрово (лето 1918 г.) и возглавил движение Хехалуц в России. В 1919 г. уехал в ЭИ, по пути основав первое поселение Хехалуца в Крыму. Возглавив еврейскую самооборону в Верхней Галилее, погиб при защите форта Тель-Хай от банды арабов.

Цинберг, Израиль (Сергей) Лазаревич (1872-1939), инженер-химик, еврейский публицист и историк еврейской лит-ры. В 1895 г. получил степень д-ра в ун-те Базеля. В юности увлекался марксизмом. Позднее вступил в Фолкспартей. В 1899-1938 гг. — химик на Путиловском (Кировском) з-де Петербурга. Деятель ОПЕ, ЕИЭО. Широко печатался в еврейской прессе. Ред. ЕЭ и последнего тома ЕС. Автор 9-томной Истории еврейской литературы (на идише). Арестован в апреле 1938 г., осужден на 8 лет лагерей. Умер в заключении в январе 1939 г.

Шахнович, Нахум (1889, Клинцы — 1969, Хайфа). Учился в иешиве. Сдал экстерном гимназический курс, затем учился на мед. ф-те ун-та в Женеве, закончил юр. ф-т Петербургского ун-та. Присоединился к сион. движению. Участник 7 съезда сионистов (1917), секр., с 1920 г. — член ЦК СО. Дважды арестовывался (1919 и 1920). В 1925 — пред. Комиссии по детскому образованию в ЛЕРО. В 1926 г. выехал в ЭИ. С 1929 г. — член администрации Реальной школы в Хайфе.

Шварцман, Михаил, сионист, член Совета Петроградской общины и его Исп. Бюро (1918) от СО. Затем перебрался в Одессу и вскоре эмигрировал. Стал ревизионистом. С 1923 г. ред. берлинского Рассвета.

Шнеерсон, Иосеф-Ицхак Шоломович (1880-1950), раввин, харизматический лидер Хабада, организатор религиозной жизни в советской России 1920-х, пред, подпольного Раввинского к-та. В 1924-1927 гг. жил в Ленинграде, активно борясь с обществ, деятелями ЛЕРО за влияние на верующих. Арестован в 1927 г., но в результате мощного давления на советское правительство из-за границы и изнутри страны был освобожден и выпущен за границу. Образовал новый центр Хабада в Нью-Йорке.

Штейнберг, Арон Захарович (1891, Двинск — 1975, Лондон), еврейско-русский филолог, брат первого наркома юстиции Исаака Штейнберга. Проф. ИВЕЗа. С 1922 г. — в Берлине, затем (1934) — в Англии, где работал на Всемирный Еврейский конгресс до 1971 г. Писал о сов. политике, о Достоевском и на еврейские темы. Автор воспоминаний «Друзья моих ранних лет (1911-1928)» (Париж, 1991).

Штернберг, Лев Яковлевич (1861-1927), этнограф и общест. деятель. Учась на юр. ф-те ун-та в Одессе, был арестован как народоволец и сослан (1889) на Сахалин. В ссылке занялся изучением дальневосточных племен. Вернувшись (1897), сдал экзамены за юр. ф-т Петербургского ун-та, продолжил занятия этнографией. Вступил в партию кадетов и в Союз для достижения полноправия еврейского народа в России. С 1906 г. — член Еврейской народной группы. После 1917 г. — проф. Петроградского ун-та. В февр. 1921 г. арестован, но вскоре освобожден по ходатайству Горького. С 1922 г. — пред. ЕИЭО и ред. ЕС. Автор ряда работ по этнографии евреев и по еврейскому вопросу.

Шульман, Бер Давидович (1891-1951), исследователь раввинизма, деятель ЕИЭО, печатался в ЕС, преподавал в ИВЕЗе.

Эйгер, Яков Борисович (1862-1932), врач, еврейский общест. деятель. Получил серьезное еврейское, затем мед. образование. С 1893 г. — врач в Петербурге, ред. журнала Медицинский современник. Активный организатор начального еврейского образования в Петербурге. Один из учредителей ОЗЕ. После 1917 г. — деятель новой общины, пытался возродить ОЗЕ. В 1925-1929 гг. — пред. ЛЕКОПО.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ