РАСТИТЕЛЬНЫЕ ФОРМАЦИИ И ЖИВОТНЫЕ

Из кинофильмов и из книг мы знаем о том, что на Земле есть пустыни, тропические леса и тайга. Растительный покров — это тот элемент ландшафта, который сразу же бросается в глаза и надолго остается в памяти. Растительность во многом определяет и условия жизни животных, и состав фауны какой-либо области, и численность животных. Каждый ребенок знает, что верблюд живет в пустыне, а обезьяна — на дереве.

В зависимости от особенностей растительного покрова (древесные ли это насаждения, кустарники, полукустарничковый или травяной покров) и от соотношения различных жизненных форм растений выделяются растительные формации [6].

Говорят еще о «зонах растительности», потому что растительные формации, как правило, располагаются полосами, соответствуя природным зонам. Растительная формация вместе с населяющими ее животными носит название «биом».

Вся же специфическая совокупность растений, растущих на определенной конкретной территории, вместе со всеми обитающими здесь животными объединяется понятием «биоценоз»[7]. Растения испытывают мощное влияние климата. Температура, влажность, продолжительность светового дня и ряд других климатических факторов определяют, какой именно тип растительности может существовать на данной территории. Почва же, по-видимому, не имеет столь же существенного значения. Исключения составляют крайние случаи, как, например, высокая засоленность почв. Однако растения могут влиять на свойства почвы и изменять их. Так, со временем растения превращают голую скалу в плодородную землю, правда, для этого требуется время.

Поскольку животные зависят от климата и от растений, а растения в свою очередь тоже зависят от климата, то климат следует признать наиважнейшим фактором, формирующим все биомы на нашей планете.

Климат связан с географическим положением территории. Вокруг полюсов климат полярный, между полярным кругом и тропиками — умеренный, а близ экватора — тропический. Если бы поверхность Земли состояла из одной сплошной суши, то климатические зоны имели бы вид идеально ровных лент, опоясывающих земной шар.

Чтобы узнать, какой климат господствует в той или иной точке земного шара, достаточно было бы указать ее географическую широту.

Однако суша составляет лишь 29 % поверхности Земли, остальную же часть (71 %) поверхности занимают океаны и моря. Вода имеет большую удельную теплоемкость. Большие массы воды нагреваются очень медленно, поглощая много тепла и понижая при этом температуру окружающей среды. Раз нагревшись, водные массы остывают столь же медленно, постепенно отдавая тепло, которое поглотили ранее. Поэтому океаны смягчают климат, препятствуя резким скачкам температуры. Кроме того, близость к океану служит причиной влажности климата. Следовательно, кроме деления климата на полярный, умеренный и тропический следует различать еще климат морской и континентальный, при этом такое деление уже не соответствует смене широт, а направлено в основном перпендикулярно широтам.

Если бы вся суша имела вид одной широкой полосы, протягивающейся по меридиану от полюса к полюсу, то размещение климатических областей было бы довольно простым. В каждой климатической зоне выделялась бы ее прибрежная часть с морским климатом и центральная — с континентальным.

Между тем, к несчастью для студентов и школьников и на пользу путешественникам и географам, суша и океаны, острова и внутренние моря образуют такой сложный рисунок, что его не постыдился бы любой художник-абстракционист.

Существует еще много и других факторов, как-то: морские течения и ветры, которые в конечном итоге формируют то, что мы называем климатом. Одни морские течения несут теплые воды и согревают соседнюю сушу, другие, холодные течения охлаждают климат побережий.

И вот результат. Одни и те же виды растений зацветают в один и тот же день в Нью-Йорке (на 40°42′ северной широты) и в Западной Германии, в окрестностях Марбурга, — на 50°47′ северной широты. Разница в широтном расположении этих мест огромная — десять градусов, что соответствует расстоянию между Варшавой и Римом! Но цветы «настаивают», что климат этих мест очень схож. И это, безусловно, результат воздействия на климат прибрежных районов морских течений: теплого Североатлантического, приносящего к берегам Европы воды Карибского моря, и Лабрадорского, несущего с севера к восточным берегам Северной Америки холодные воды из района Баффиновой Земли и Гренландии.

Ветры, дующие с океана, приносят влагу и смягчают климат, снижая сезонные контрасты температур. Воздушные же массы, приходящие из центральных областей суши, обычно сухие и несут мороз или зной.

Смена времен года в некоторых областях Земли сопровождается длительными ветрами. Ветры, дующие в одном направлении в течение месяцев, связаны с вращением Земли. Такие ветры, муссоны, могут формировать климат больших областей, например Индии, и в этих случаях климат называют муссонным.

На характер местных климатов оказывает влияние направление горных хребтов, задерживающих и изменяющих ветровые потоки. Так, по одну сторону гор Сьерра-Невада лежит Калифорния, утопающая в апельсиновых и лимонных рощах, в насаждениях орехов и маслин, а по другую сторону гор — безводная, мертвая пустыня Мохаве.

Горы и ветры создают такую мозаику климатов, что человечество многие и многие годы продолжает поражаться этому, пытаясь понять закономерности, разгадать загадки климатических процессов.

В тесном соответствии с климатами располагаются по поверхности Земли природные географические зоны, растительные формации, биомы.

В этой же главе даются описания лишь главнейших, наиболее типичных растительных формаций и в том порядке, в каком мы пересекали бы их, путешествуя по Европе, Азии и Африке в направлении от Северного полюса к экватору. Вот они: тундра, тайга, лиственные леса умеренного климата, степи, пустыни, ксерофильная средиземноморская растительность, саванны и тропические леса.

О горах будет идти речь особо, поскольку, на какой бы широте и в какой бы природной зоне они ни находились, это вносит существенные изменения в природные процессы и создает свой мир, живущий по «законам гор».

Тундра

Вдоль северных побережий Европы, Азии и Северной Америки широкой полосой протянулась зона тундры. На юге она граничит с тайгой. Самый большой остров мира — Гренландия также лежит в зоне тундры, хотя значительная часть его покрыта ледниками.

На этих высоких широтах полярный день летом длится целые сутки. Солнце лишь опускается к горизонту и вновь восходит. К осени день сокращается, ночь становится длиннее, а в середине зимы настает непрерывная полярная ночь, продолжающаяся целые месяцы. В это время в тундре лютые морозы, достигающие местами —70 градусов, ветры и метели. Снег покрывает землю плотным слоем.

Во время короткого лета успевает оттаять только верхний слой почвы и только в нем концентрируется жизнь многочисленных и разнообразных почвенных организмов. Глубже залегает вечная мерзлота, то есть пласт никогда не оттаивающей промерзшей земли. Иногда здесь встречаются погребенные ледники, на поверхности которых успел накопиться тонкий почвенный слой. Во льду и в вечной мерзлоте находят трупы мамонтов, которые пролежали несколько десятков тысяч лет, не подвергаясь гниению. В почвах тундр накапливается много органического вещества, поскольку при низкой температуре среды бактерии просто не справляются с разложением мертвых остатков растений и животных. Суровый климат, главным образом низкая температура, тормозит развитие растений.

Древесная растительность не выдерживает ветров и морозов этих мест. Здесь могут выжить только такие низкорослые деревья, как полярные ивы и карликовая береза, стволы и ветки которой стелются по земле. В тундрах доминируют мхи и лишайники. Например, широко распространен исландский мох. Здесь преобладают невысокие растения, которые зимой защищает от морозов толстый слой снега.

Другой фактор, тормозящий развитие растений, — это короткий период вегетации. Едва бледное солнце успеет растопить снег, как лето кончается и снова наступает зима. Вегетационный сезон продолжается лишь шесть недель. Итак, растения тундры вегетируют не несколько месяцев, как в средней полосе, а всего несколько недель. Поэтому они развиваются очень быстро. Лишь сойдет снег, как растения распускают листья и так дружно расцветают, что тундра превращается вдруг в разноцветный ковер. Название Гренландия означает «зеленая земля». Это неожиданно по отношению к стране, большая часть которой покрыта ледником. Вероятно, скандинавские мореплаватели прибыли туда летом и были поражены видом сочной зелени побережий. Однако столь же быстро эти растения отцветают и их семена успевают созреть к зиме. В тундре много видов многолетних растений, развивающихся в течение нескольких лет в короткие периоды, разделенные длительным зимним покоем.

Суровый климат и короткое лето определяют особенности жизненного цикла животных тундры и специфику состава фауны.

Для тундры характерна прежде всего бедность видового состава животного мира. Нет ничего удивительного в том, что только немногие животные сумели приспособиться к жизни в такой неблагоприятной среде. Но зато эти немногие виды размножаются в таких количествах, которые кажутся невероятными жителю даже тропических стран. Мелкие беспозвоночные перезимовывают в состоянии оцепенения под снегом в укрытии под плотным, хотя и тонким, слоем растительности. Весной начинается бурное размножение. Животные, которые не успевают вырасти в течение одного сезона, переживают неблагоприятные периоды в различных стадиях. Так происходит со многими насекомыми.

Относительно богата водно-болотная фауна. Вечная мерзлота относительно непроницаема, и воды от растаявших снегов образуют многочисленные водоемы, кишащие мелкими ракообразными, личинками различных насекомых. В тундре масса комаров и других мелких кровососущих насекомых. Их личинки в бесчисленных количествах появляются весной в поймах рек, в болотцах. Тучи кровососущих насекомых доставляют в тундре человеку и животным немало мучений.

Весной в тундре кипит жизнь. Сюда прилетает с далеких зимовок множество птиц. Порой люди задумываются: что ищут птицы здесь, на дальнем севере, почему совершают такие долгие и опасные перелеты, вместо того чтобы остаться в мягких условиях юга? Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. Происхождение фауны тундры связано с геологической историей нашей планеты, с ледниковым периодом и периодами потеплений. А по поводу перелетов птиц существует несколько теорий.

В тундре перелетные птицы находят много пищи, в первую очередь в виде разнообразных беспозвоночных. Питание птенцов зависит от того, сколько времени птицы могут собирать корм. Конечно, за 20 часов полярного дня птица соберет корма в 2 раза больше, чем за 10 в средней полосе. В разгар лета длинный день дает возможность охотиться почти непрерывно. И поэтому птица, которая на юге выкормила бы двух птенцов, здесь выкормит четырех или больше. Например, зарянка (Erithacus rubecula), птица с широкой областью распространения, на Канарских островах с мягким морским климатом откладывает за сезон три-четыре яйца, в Алжире — в среднем два яйца, в Польше — 5,5 яйца, а в Эстонии — до 6,3 яйца. Итак, не мягкость климата, а продолжительность дня в период выкармливания определяет увеличение выводка почти в 2 раза. Огромное большинство птиц тундры — это летние гости. Оседлых птиц, которые сумели бы перезимовать на месте, в тундре очень мало. К ним принадлежит тундряная куропатка (Lagopus mutus) — родственница тетерева, которая умеет рыть ходы в снегу и докапываться до растительности, а также крупная белая, или полярная, сова (Nyctea scandiaca).

Млекопитающие представлены в тундре очень немногими видами. На побережье в большом количестве встречаются тюлени, но они принадлежат к морской фауне, а суша, главным образом острова, для них только место спаривания и рождения детенышей. Из материковых животных самые маленькие и многочисленные — это лемминги, грызуны величиной с маленькую крысу. Их несколько видов. Хорошо приспособленные к условиям тундры, они выживают в суровом климате. Здесь они всегда находят растения, пригодные для питания, а зимой скрываются от мороза под покровом снега. Тяжелее всего приходится самому крупному животному тундры — северному оленю, распространенному по всему евразийскому северу. Зиму северные олени проводят в лесотундре и заходят в пределы таежной зоны. Чтобы добыть в пищу лишайники, им приходится разгребать копытами снег, а весной они мигрируют на север в поисках лучших пастбищ и приморских ветров, отгоняющих назойливых кровососущих насекомых. Замечательно устройство копыт северного оленя, способных раздвигаться и тем самым увеличивать площадь опоры, что облегчает животному передвижение по болотистым местам в поисках корма.

Мир хищников так же беден, как и мир травоядных. На побережье Ледовитого океана встречается горностай (Mustela erminea). Присутствие здесь этого маленького, но на редкость прожорливого зверька — своего рода загадка. То, что летом он вполне удовлетворяет в этих местах свои запросы, очевидно. Но что он делает зимой? Он слишком мал, чтобы выдерживать большие морозы на поверхности снега или чтобы совершать далекие путешествия на юг. Залечь в спячку на всю зиму он не может. Вероятно, всю зиму он роет снежные ходы под настом, ищет леммингов и ими питается.

Среди четвероногих хищников тундры наиболее известен песец (Alopex lagopus). Это типичный тундровый зверь, способный вынести все невзгоды существования в этой зоне. Летом он вполне обеспечен пищей. Яйца, птенцы, взрослые птицы, многочисленные лемминги, а также разные ягоды дают ему возможность откормиться самому и выкормить потомство. Он рождает до 8—15 щенят. Зима же для него — тяжелое время. Птицы улетают, лемминги скрываются под снегом, их трудно добывать. В это время песцы часто голодают. Зимой они увязываются за белыми медведями и кормятся остатками их трапез, а чаще всего просто их экскрементами.

Белые медведи находятся в лучшей ситуации. Могучие животные, прекрасные пловцы, они забираются далеко на лед и там охотятся на тюленей и ловят рыбу.

Мы уже говорили, что видов животных на севере мало и, следовательно, взаимосвязи здесь просты. В таких условиях роль каждого вида в биоценозе очень важна. Если в каком-нибудь году будет слишком мало песцов, то лемминги так размножатся, что сильно нарушат растительный покров. Численность леммингов и их потребителей — песцов и полярных сов находится в очевидной связи. Вслед за массовым размножением леммингов увеличивается численность песцов и сов. А это в свою очередь влечет за собой уменьшение количества грызунов, а затем и самих хищников. Так чередуются «урожайные» и «неурожайные» годы.

Тайга

Зона тайги, или хвойных лесов, простирается на юг от зоны тундры и образует гораздо более широкий пояс. Она тянется через Северную Америку, Европу и Азию. В Европе тайга захватывает значительную часть Норвегии, а также Швецию, Финляндию и СССР — выше (61° северной шпроты. В этих районах климат несколько мягче, чем в тундре; морозы и ветры не столь жестоки и, что самое важное, длиннее вегетационный период. Здесь уже могут расти хвойные деревья. Ели, лиственницы, пихты, сосны и кедры занимают огромные пространства и образуют густые древостои.

Разумеется, тундра не кончается сразу, будто отрезанная ножом. Лес далеко заходит в тундру, языками проникая по речным долинам — везде, где характер местности создает более мягкие климатические условия.

В экологическом отношении леса гораздо богаче тундры. Здесь животные могут питаться хвоей деревьев, их почками, семенами, корой, древесиной… Они могут находить укрытия среди деревьев, под корой, в древесине или, наконец, на земле под густой крышей кроны, которая надежно защищает их от ветра. Животные могут скрываться в дуплах, под лесными завалами, в густых зарослях подлеска. Тайга необычайно разнообразна по сравнению с монотонной тундрой. А каждое укрытие — это лишний шанс выжить для любого вида животного, и это важное преимущество по сравнению с другим родственным видом, не способным использовать укрытие.

У многих хвойных густые кроны отбрасывают глубокую тень. Сами эти деревья хорошо выносят затенение и растут очень густо — крона к кроне. Но большинство растений нуждается в солнечном свете и не может нормально развиваться в тени. Поэтому в хвойном лесу в самой его глубине нет подлеска, кустарников, слабо развит подрост. Под густым темным сводом, образованным кронами деревьев, пусто: землю покрывает ковер из опавшей хвои. Травяной покров скуден, нижний ярус состоит главным образом из мхов и лишайников. Местами по болотам растет клюква, морошка, голубика, багульник, осока и хвощ.

Но все познается в сравнении! Тайга может показаться нам скудной и даже однообразной, если сравнивать ее с лиственными лесами. По сравнению же с тундрой экологическая дифференциация тайги очень велика. И поэтому таежная фауна разнообразнее и богаче, чем арктических тундр. Даже если в целом ни один вид не достигает здесь столь высокой численности, как в тундре (например, комары), то видовое разнообразие в тайге гораздо больше. Я не касаюсь здесь громадной фауны беспозвоночных, что потребовало бы по крайней мере четыре такие книжки, и поэтому сразу перейду к более известным животным.

В зоне тайги мы встречаем северные аванпосты холоднокровных животных. Земноводные и пресмыкающиеся любят тепло, и большинство из них живет в странах субтропического климата. Сюда же, в зону тайги, добираются только самые выносливые виды. Среди земноводных таковыми оказываются хорошо знакомая нам травяная лягушка (Rana temporaria) и сибирский тритон — углозуб (Hynobius keyserlingi). Они доходят до самой северной границы тайги. У южной границы таежной зоны встречаются и жабы (Bufo). Из пресмыкающихся до самого полярного круга широко распространены обыкновенная гадюка (Vipera berus), живородящая ящерица (Lacerta vivipara). Южную треть полосы хвойных лесов захватывает ареал обыкновенного ужа.

Птиц в тайге несравненно больше, чем земноводных и пресмыкающихся. Не будем останавливаться на многочисленных мелких насекомоядных. Перейдем сразу к группе куриных. Вместо единственного представителя этого семейства в тундре — тундряной куропатки (Lagopus mutus) в европейской тайге мы встречаем белую куропатку (Lagopus lagopus) и, кроме того, глухаря, тетерева, рябчика. Итак, уже четыре новых вида куриных. В Азии или в Северной Америке их заменяют другие виды этого отряда.

Рассмотрим соотношение видов птиц одного из отрядов (например, сов) в тундре и тайге. Так, белая сова — единственный тундровый вид сов, а в тайге их десяток.

Из грызунов под деревьями кишат многочисленные мышевидные. В кронах деревьев обитают белки. В тайге живет бурундук (Eutamias sibiricus), ближайший родственник белки, отличающийся от нее короткими ушками и окраской: у бурундука на спине черные и светлые перемежающиеся полоски. Этот зверек ведет наземный образ жизни. Из заячьих здесь встречается заяц-беляк и местами заходит заяц-русак.

Вместо единственного представителя семейства оленьих — северного оленя в тайге встречается уже несколько видов этой группы животных. Впрочем, здесь обитает и северный олень, по крайней мере в северных районах. Очень типичен для тайги лось. Строением своих копыт он несколько напоминает северного оленя. И у того, и у другого копыта имеют способность широко раздвигаться, что облегчает передвижение животным по болотам; кроме того, они и прекрасно плавают. С юга иногда очень далеко к северу заходят различные виды оленей, например европейский олень, называемый также благородным (Cervus elaphus).

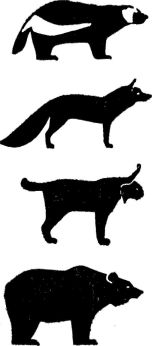

Из куньих в тайге широко распространены горностай, ласка и самый ценный пушной зверь, живущий только в этой зоне, — соболь (Martes zibelina). Поблизости от воды живет выдра, в лесах роет свои норы барсук, наконец, самый крупный из куньих, опасный хищник размером с довольно большую собаку — росомаха (Gulo gulo) населяет разнообразные биотопы.

Песца в тайге заменяет рыжая лисица. Здесь же встречаются волк, рысь и медведь — самые крупные хищные звери таежной зоны.

Биоценоз тайги несравненно сложнее биоценоза тундры. А когда экологическая система имеет много компонентов, это значит, что она богаче и дифференцированнее и более сбалансирована. Если здесь вследствие каких-либо особо благоприятных условий начнут активно размножаться зайцы, то несколько видов хищников немедленно начнут выполнять роль биологических регуляторов их численности. Если по каким-либо причинам, например в результате эпидемии, сократится численность лисиц, то «их дело» будут продолжать волки, рыси, росомахи и даже соболи. Однако в природе связи оказываются многообразнее и сложнее, чем в нашей схеме. В тайге чередуются урожайные и неурожайные годы, и это отражается на всей жизни таежной фауны. С этим связаны, например, дальние миграции белок и кедровок.

В Канаде на протяжении почти ста лет наблюдались периодические колебания численности зайцев и рысей. Продолжительность периода составляет около десяти лет, а самая высокая численность рысей приходилась обычно на год позже, чем самая высокая численность зайцев. Среди беспозвоночных подобные же колебания отмечались, например, у бабочек, гусеницы которых питаются иглами хвойных. Время от времени, обычно через регулярные промежутки, бывают вспышки численности этих насекомых, в результате которых повреждаются деревья, уменьшается прирост древесины, а в некоторых случаях пораженные участки леса гибнут.

Лиственные леса умеренного пояса

Продвигаясь на юг, мы встречаем следующую растительную формацию — зону лиственных лесов умеренного пояса[8]. Основные древесные породы, образующие эти леса, — дуб, липа, клен, ясень, вяз, бук и другие широколиственные деревья.

На севере — в тундре и даже в тайге — вода не проблема. Каждой весной талые воды в избытке пропитывают почву. В этих высоких географических широтах даже в самой середине лета солнце не поднимается высоко и не печет так сильно, чтобы растительности могла угрожать засуха. Поэтому структуру растительных зон определяют там не осадки, а температура и продолжительность вегетационного периода. Именно поэтому тундра и тайга опоясывают Арктику двумя концентрическими полосами.

К югу от полосы тайги следующий растительный пояс уже не образует третьего концентрического круга. Он распадается на несколько отдельных отрезков, отличающихся различными условиями влажности.

В умеренном климате уже не температура является наиважнейшим фактором жизни растений и животных. Здесь наиболее важную роль начинает играть влажность — количество воды, доступной растениям. При этом особенно существенно распределение осадков по сезонам в течение года.

Лиственный лес — это наиболее требовательная к условиям среды формация умеренного климата. Для жизни этого леса нужна умеренная температура — без сильных морозов зимой и жары летом. К тому же лиственный лес нуждается в относительно большом количестве осадков — не менее 500 миллиметров в год, достаточно равномерно распределенных по сезонам. Разумеется, такие условия можно встретить лишь в областях с морским климатом, где суша находится под смягчающим влиянием океана и где ветры со стороны моря приносят частые и обильные дожди. Такова, например, Европа, западные берега которой омываются теплым течением, а частые северо-западные ветры несут атлантический воздух в глубь материка.

К зоне лиственных лесов относится южная Норвегия, юг Швеции и вся Западная и Средняя Европа. На востоке лиственные леса образуют постепенно суживающуюся полосу, пересекающую Европейскую часть Советского Союза и доходящую до Урала.

Другая область лиственных лесов охватывает Уссурийский край в Советском Союзе, большую часть Японии и Кореи, а также Китай — приблизительно от Пекина на юг до междуречья Хуанхэ и Янцзы и узкую полосу, протянувшуюся к западу от Чунцина до Тибета. Этот район тоже находится под сильным смягчающим и увлажняющим влиянием океана.

Наконец, третья полоса лиственных лесов умеренного пояса находится в Северной Америке, где она занимает восточную часть США, начиная от Великих озер на севере и почти до Флориды на юге и от Атлантики на востоке до бассейна Миссисипи на западе.

Разумеется, не надо представлять себе, что повсюду существует резкая граница, к северу от которой находится тайга, а к югу — лиственный лес. Между этими зонами образуется довольно широкая пограничная полоса, где встречаются и смешиваются друг с другом животные и растения обоих биомов.

Типичный для этой зоны климат нам хорошо знаком — это климат Восточной Европы: зима с морозом и снегом, деревья теряют листья, вегетационный период продолжительный, охватывающий остальные времена года, осадки распределяются достаточно равномерно.

Животное население лиственных лесов повсюду довольно однородно. Естественно, в каждой области этой зоны мы находим виды, характерные только для нее, но в целом состав, экологический облик фауны сходен. Всюду здесь древесные и наземные животные, травоядные и хищники, при этом соотношение между ними в разных областях зоны сходно. Для примера разберем жизнь лиственных лесов Европы.

Особенно чутко на смягчение климата реагируют пресмыкающиеся и земноводные: ведь холоднокровные животные особенно чувствительны к температуре окружающей среды. В зоне лиственных лесов количество видов, принадлежащих этим классам животных, удваивается по сравнению с тайгой. Например, в Польше мы встречаем свыше двадцати видов животных этих классов.

Следующий существенный фактор, определяющий богатство животного мира, — это разнообразие растительности. В лиственных лесах намного светлее, чем в тайге, особенно ранней весной, когда листья на деревьях распустились еще не полностью. Обилие света определяет бурное развитие подроста — молодых деревьев, растущих под сводом леса, подлеска из кустарников и нижнего яруса растительности — различных, порой пышно разросшихся трав. Таким образом, лес имеет отчетливую вертикальную ярусную структуру.

Легко представить, сколько новых возможностей открывается перед животными кроме тех, которые давала им тайга. Здесь можно жить и в кустарнике, и под ним, в травяном покрове. Пищевые запасы более разнообразны. В таких лесах даже сами древесные кроны представляют большой выбор кормов — уже за счет разнообразия пород. К этому надо добавить множество семян, плодов (например, орехи, желуди, буковые орешки), кору молодых деревьев и кустарников — важные объекты питания, доступные в любое время года, а также листья, луковицы, корневища и зелень трав.

Число животных, находящих здесь благодатные условия существования, велико. Разнообразие окружающей среды и более мягкий климат служат причиной того, что фауна беспозвоночных (насекомых, пауков, брюхоногих моллюсков) и прочих групп сложнее и обильнее, чем на севере. То же можно сказать и о птицах, из которых особенно многочисленны певчие как по числу видов, так и по числу особей. Например, для зоны лиственных лесов характерны черный дрозд (Turdus merula), обычный почти в каждом городском парке Средней Европы, западный соловей (Luscinia megarhynchos), маленькая бойкая зарянка (Erithacus rubecula), ярко окрашенные большая синица (Parus major) и лазоревка (P. coeruleus)

В каждом лиственном лесу встретишь зяблика (Fringilla coelebs) с бросающимися в глаза двумя белыми полосками на крыле и очень эффектную в желто-зеленом оперении зеленушку (Chloris chloris). Невозможно обойти молчанием иволгу (Oriolus oriolus): каждый хорошо знает ее голос, но мало кто видел саму эту красивую птицу с золотистыми головой и грудью и черными крыльями и хвостом. В лесах и в глубине запущенных парков нередко можно услышать глухой голос лесного голубя вяхиря (Columba palumbus).

В лиственных лесах, так же как и в тайге, живут горностай, ласка, барсук, лисица, волк, рысь и бурый медведь — виды, отличающиеся высокой биологической пластичностью, позволившей им широко распространиться по всей Европе (за исключением субтропиков) и значительной части Азии. Бурундук — таежный зверек; он не встречается в зоне европейских лиственных лесов, но на Дальнем Востоке прекрасно себя чувствует в лиственных лесах Амуро-Уссурийского края.

К сожалению, о многих видах зверей этой зоны приходится говорить в прошедшем времени. Лесной кот (Fells silvestris), некогда распространенный по всей Европе, сегодня почти истреблен; он сохранился лишь в наиболее безлюдных уголках, таких, как польские Бещады или горы северной Шотландии. Экологическую нишу соболя в Европе занимают три вида хищников: лесная куница (Martes martes), ведущая главным образом древесный образ жизни, каменная куница (Martes foina) и хорек (Mustella putorius).

Обилие растительной пищи в лиственных лесах обусловливает значительное разнообразие травоядных. В лиственных лесах Европы встречается и местами еще многочислен благородный олень (Cervus elaphus), а на Дальнем Востоке — изюбрь (Cervus nippon). С зоной лиственных лесов тесно связана и серна (Rupicapra rupicapra). Область ее распространения почти полностью совпадает с территорией этого биома. Очень типичен в этой зоне зубр (Bos bonasus), который дожил до нашего времени лишь благодаря заботливой опеке любителей природы; до XVII века здесь был распространен и другой дикий бык — тур, ныне уже повсюду истребленный.

Следует также упомянуть о среднеевропейской лошади, которую называют лесным тарпаном (в отличие от настоящего степного тарпана). Лесной тарпан был низкорослым, легкого сложения, мышастой масти. Это было очень выносливое и холодоустойчивое животное, которое вымерло в первой половине прошлого века. Обычные в польском Замосце билгорайские лошадки, вероятно, очень близки к дикой лошади, и из них удалось вывести породу, внешне напоминающую лесного тарпана.

Но значительно более типичен для лиственного леса другой вид копытных — дикий кабан (Sus scrofa). Он потребитель желудей, буковых орешков и орехов лещины и корневищ трав. Ярус крон населяют белки и четыре вида сонь: садовая соня (Eliomys quercinus), лесная соня (Dryomys nitedula), соня-полчок (Glis glis) и орешниковая соня (Muscardinus avellanarius). Эти небольшие приятные зверьки немного похожи на белок, но мордочки у них мышиные, а хвосты не столь пушисты. Эти сони широко распространены, но мало кто встречался с ними, поскольку они ведут ночной образ жизни.

В лесных водоемах этой зоны обитают сильно сократившиеся в настоящее время в числе ценные своим мехом крупные грызуны — бобры. Они строят свои хатки из ветвей деревьев и отрезков стволов и устраивают плотины на ручьях и лесных речках. Образовавшиеся запруды помогают бобрам добираться до новых прибрежных зарослей и по воде транспортировать срезанные их мощными резцами деревца. Бобр питается исключительно молодыми ветками, почками и листьями деревьев. Этот типичный житель лиственных лесов проникает в таежную зону только вдоль рек, где по берегам растут вербы, осины, березы и рябины.

Биоценоз лиственных лесов исключительно разнообразен и состоит из многих растительных и животных компонентов. Существуют целые группы видов с очень близким образом жизни и со схожими потребностями. Эти виды заменяют друг друга в сходных биоценозах. Естественный лес — это уравновешенная система. Но равновесие динамично: все находится в движении, кто-то кого-то пожирает, кто-то рождается, кто-то погибает в борьбе. Каждый организм занимает в биоценозе свое место, поддерживая естественное равновесие комплекса.

Создаваемые же человеком искусственные насаждения, например монокультуры сосны, так же как и посевы зерновых культур, представляют собой очень бедные по составу биоценозы, имеющие столь же слабо дифференцированную структуру, как биоценозы арктической тундры, к тому же неустойчивые без постоянной заботы человека.

Степи

Центральные части континентов в тех же географических широтах, что и зона лиственных лесов, заняты просторами степей. Эта природная зона образуется в условиях континентального климата, где ветры, несшие с океана влагу, уже растеряли ее по пути. Поэтому в степях сухой воздух и сухая почва. Небо обычно чистое, безоблачное, много солнечных дней.

Годовая сумма осадков в степях недостаточна для развития лесной растительности: ведь дерево, обладающее огромной суммарной поверхностью листьев, теряет очень большое количество влаги. Поэтому степи — это царство трав и засухоустойчивых кустарников и кустарничков. В этих условиях развитие жизни лимитируется не столько температурой или продолжительностью вегетационного периода, сколько дефицитом воды.

И евразийские степи, и североамериканские прерии на севере непосредственно граничат с тайгой, а не с лиственным лесом. Границы этой зоны нигде не выражены четко, всюду имеется переходная полоса, например лесостепь. Иногда эта переходная полоса выглядит как степь, по которой разбросаны небольшие группки деревьев. То это дубравы Европы, то березовые колки Зауралья и Казахстана, то островки хвойных пород, включающие можжевельники. В других случаях лес проникает в степь по долинам рек, где больше влаги.

Сумма годовых осадков, обусловливающая образование степной формации, может варьировать в зависимости от региональных условий. В самом же общем виде можно считать, что степь возникает на территориях, где годовая сумма осадков не более 500 миллиметров и не менее 200.

Весной в степи почва насыщается обильными осадками, а также талыми водами. Все начинает расти, зеленеть и цвести. Этот период интенсивного роста и развития заканчивается с наступлением лета. Солнце немилосердно высушивает и выжигает всякую зелень. Степь становится серой, растительность выгорает. Звери и птицы вынуждены совершать дальние кочевки к водопою. Только осенью, когда вновь начинаются дожди, степь оживает.

В некоторых отношениях экологические условия степи напоминают тундровые. Как в тундре, так и в степи нет каких-либо укрытий, не хватает убежищ. Растительность одноярусна, и животным негде укрыться от ветра, мороза, зноя и от врагов. Поэтому в степи велико число зверей, роющих себе норы и скрывающихся в них в случае необходимости. Все прочие виды, обитающие на поверхности, должны обладать различными защитными приспособлениями. Но степь немало и отличается от тундры. Слой почвы здесь хорошо развит и удобен для копания нор. Вместо мхов, лишайников и редких кустарников в степях богатое разнотравье и злаки, дающие массу семян.

Животный мир степи богат, чему способствует довольно теплый климат. В степях многочисленны насекомые, которые находят здесь достаточно пищи и прекрасно переносят засуху благодаря своим непроницаемым панцирям и специфическим физиологическим процессам. Самые многочисленные группы насекомых — это саранчовые и муравьи. Саранча способна переносить высокую температуру среды и потреблять сухой корм. Поэтому нет ничего удивительного, что саранчовые в степях размножаются в огромных количествах. Муравьи — всеядные насекомые и могут поедать чуть ли не любое органическое вещество. Засуха им не препятствует, потому что они выгрызают ходы своих муравейников очень глубоко, иногда на несколько метров под землей до слоя влажной почвы. Растительноядными насекомыми питаются в свою очередь хищные насекомые и другие хищные членистоногие, как, например, различные виды пауков, сальпуг, скорпионов. Скорпионы и сальпуги более чувствительны к высыханию и ведут ночной образ жизни, а день проводят в укрытии под землей, нередко в самостоятельно вырытых норках. В степных районах немногочисленны дождевые черви.

Сезонный ритм жизни степей можно наблюдать на примере периодических явлений у земноводных, напоминающих по ритмам процессов мелких планктонных ракообразных — ветвистоусых рачков (Cladocera), например дафний, а также листоногих рачков (Euphyllopoda). Когда весной в степи образуются лужи и временные водоемы, лягушки, жабы и жерлянки пробуждаются от зимнего оцепенения и скапливаются близ водоемов для спаривания и откладывания икры. Одновременно из перезимовавших на дне яиц вылупляются многочисленные ветвистоусые и веслоногие рачки. Водоемы быстро прогреваются, головастики и молодые рачки находят там обильную пищу и необычайно быстро развиваются. Такая спешка не напрасна, поскольку временные водоемы быстро высыхают. Ракообразные успевают созреть и отложить яйца, а некоторые виды земноводных зарываются на дне и впадают в оцепенение. Наступает лето. Земноводные и яйца ракообразных ждут, когда снова придет весна.

Птиц в степи меньше, чем в лесах, да и как бы иначе разместилось в одном ярусе трав все то большое количество видов, что жило и питалось в трех ярусах леса? Птицы гнездятся на траве или прямо на земле и даже под землей — в норах грызунов или в самостоятельно вырытых норках. Некоторые мелкие виды сов, как, например, пещерная сова (Speotyto cunicularia) из североамериканских прерий, и даже ласточки, как Attycora cyanoleuca из южноамериканских пампасов, гнездятся в норах, вырытых грызунами. Обычно степные птицы прекрасно бегают по земле, что помогает им собирать семена и насекомых. Таковы дрофы, разные виды перепелок и куропаток. Из певчих птиц здесь особенно многочисленны жаворонки. В степях довольно много и хищных птиц. Они тоже гнездятся на земле среди трав, хотя орлы предпочитают небольшие возвышения. Земля сильно прогревается солнцем, и в воздухе образуются мощные восходящие потоки, на которых крупные хищники могут свободно парить, патрулируя свой охотничий участок.

В фауне степей преобладают две основные группы млекопитающих — грызуны и копытные. И те и другие травоядные. Они используют богатые пищевые ресурсы зоны, а отсутствие укрытий компенсируют каждые по-своему. Грызуны роют подземные норы, а крупные копытные спасаются бегством.

Трудно представить себе пейзаж степи без парящего над ее простором орла или луня, без землероев, грызунов и быстроногих копытных.

Видовое разнообразие и обилие грызунов может привести в изумление. Просто не верится, сколько их в мире. В любой степи мы прежде всего найдем немало мышевидных — мышей и полевок. Все грызуны питаются сочными травами и зернами, все роют глубокие норы, состоящие из сложной системы ходов и камер. Те из них, которые не погружаются в спячку, собирают запасы на зиму. Среди зимоспящих особенно многочисленны суслики. Поговорка «спит, как суслик» основывается на реальных наблюдениях. Ведь эти зверьки могут спать по восемь-девять месяцев в году. Столь же типичен для степей близкий родственник сусликов сурок байбак (Marmota bobac) из Казахстана, Поволжья и черноморских степей, где он стал уже малочисленным. Многие степные грызуны живут колониями. Например, степные пеструшки, суслики байбаки и американские луговые собачки (Cynomys). В местах, где грызуны многочисленны, земля пронизана лабиринтом ходов и пестрит выходами нор.

Замечательно, что у некоторых видов грызунов выработалась система сигнализации об опасности. Обычно можно видеть, как один или несколько сусликов или сурков стоят столбиком, осматривая окрестности, и при появлении опасности громким свистом оповещают других зверьков. По этому сигналу все быстро скрываются в норах.

Грызуны-землерои сильно изменяют окружающую среду, влияя как на состав и обилие растительности, так и на особенности химического состава (засоление) и механических свойств почвы.

Степные грызуны — важный пищевой объект хищников, а норы грызунов служат убежищем многим видам животных, которые сами не способны их вырыть. В норах грызунов часто поселяются хорьки, ласки, несколько видов птиц (в первую очередь каменки).

Столь же типичны для степей, как суслики, несколько видов хомяков и хомячков, которые создают в своих норах большие запасы зерна.

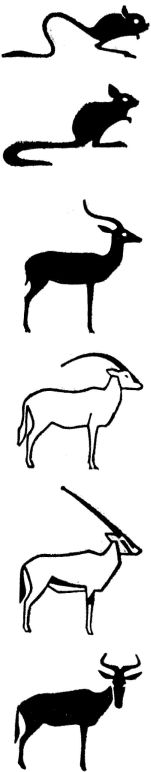

Оригинальным обликом отличаются тушканчики, некоторые виды которых встречаются в степях, хотя наибольшего расцвета эта группа достигает в зоне пустынь.

В азиатских степях обитает небольшой зверек — степная пищуха, или сеноставка, относящаяся к отряду зайцеобразных (Lagomorpha). Они образуют колонии, заготавливают на зиму пищу, устраивая близ нор небольшие стожки сена из подгрызенных трав. К этому же отряду относятся и собственно зайцы, которые не делают нор, не заготавливают пищу и рождают детенышей просто в какой-нибудь ямке, под кустиком травы. Поэтому зайчата с самого рождения зрячи, имеют хороший мех и очень быстро становятся самостоятельными.

К травоядным, как упоминалось, относятся копытные; в первую очередь следует сказать о сайгаке (Saiga tatarica) — эндемичном виде антилоп евразийских степей.

В сравнительно недалеком прошлом в степях Украины обитал степной тарпан, небольшая дикая лошадь, от которой ведут начало породы современных домашних лошадей, в том числе и арабские скакуны.

В наши дни в центральноазиатских степях еще существует несколько десятков другого вида дикой лошади — лошади Пржевальского с крупной головой и гривой в виде щетки.

В прошлом в степях встречался кулан, относящийся к группе полуослов. Ныне этот вид (Equus hemionus) и другие полуослы — более мелкий онагр (Equus onager) и еще небольшой, но более тяжелого сложения кианг (Equus kiang) — встречаются за пределами степей умеренного пояса.

В лесостепи же встречаются лесные копытные — косули, олени и кабаны.

У всех степных копытных сильные ноги, необходимые для того, чтобы спасаться бегством и для длительных переходов к водопою, и сильные зубы и челюсти, приспособленные для поедания грубых сухих трав.

Четвероногие хищники степей образуют две отчетливые группировки. Это, во-первых, виды, широко распространенные в разных природных зонах, виды биологически пластичные, чувствующие себя в степях так же хорошо, как и в тайге или в лесотундре. К ним относятся волк, лиса, ласка; барсуку тоже безразлично, где вырыть себе нору и будут ли ее затенять ели, дубы или только травы.

Ко второй группе типичных степных хищников относится немного видов. Из собачьих это небольшие степные лисички корсаки (Vulpes corsak), из кошачьих — степные кошки (Felis libyca), из куньих — степной хорь (Mustellas eversmanni).

Отсутствие в степях крупных хищных животных объясняется тем, что хоть здесь и есть копытные, но распространены они крайне неравномерно, а численность их, приходящаяся на единицу площади, невелика.

В степях, как и в тундре, бывают подъемы численности некоторых видов животных, приводящие к уничтожению растительности и к серьезным изменениям в биоценозах. Примером может служить саранча, которая периодически размножается до астрономических масштабов и начинает мигрировать. Когда ее полчища ползут по земле, то это выглядит так, словно двигается громадный ковер. Тучи летящей саранчи заслоняют солнце. За собой она оставляет только голую землю Потом саранча погибает, не оставив потомства, а степь долго еще восстанавливает нарушенное равновесие.

Следует еще остановиться на влиянии человека на степную фауну. Огромные степные пространства издавна возделываются человеком. Исчезли многие виды трав, их место заняли зерновые культуры. Исчезли крупные копытные млекопитающие, и сократились в числе хищники. Но это одна сторона медали.

Поле ржи или пшеницы во многом напоминает степь и к тому же производит много зерна. Грызуны чувствуют себя здесь по меньшей мере так же хорошо, как в своем естественном биотопе. То же можно сказать и о некоторых птицах, стоит лишь вспомнить о полевом жаворонке и воробьях. А что делал человек в Средней Европе? Корчевал лес и на полученной земле сеял зерновые. Иными словами, в зоне лиственных лесов он создавал пространства искусственной степи. Вся Польша и большая часть Средней и Западной Европы в настоящее время лесостепь. Это было в прошлом причиной расселения сайгаков, тарпанов и мелких степных животных. Последние расселились к северо-западу и в настоящее время отлично чувствуют себя в странах Средней и Западной Европы. Мыши, полевки, хомяки, зайцы-русаки и многие другие животные расширили область своего распространения благодаря деятельности человека, который создал условия для их существования там, где раньше их не было.

Пустыни

Наверное, каждый как-то представляет себе пустыню, даже если никогда в ней не бывал. Но такой «образ пустыни» обычно очень субъективен. Дать же строгое научное определение пустыни трудно. Если мы видим голый песок и ничего больше, то обычно считают, что это и есть пустыня. Ну, а если на этом песке что-нибудь растет, только мало и разреженно, то что это тогда? Сколь изреженной должна быть растительность, чтобы мы могли сказать, что это типично для пустыни? Европейские ученые называют пустыней территорию, получающую менее 100 миллиметров осадков в год. А в США пустынями считаются все территории, имеющие меньше 200 миллиметров осадков в год. На аридных засушливых территориях выделяются еще и такие растительные формации, как сухая степь и полупустыня. Дать точные критерии для выделения этих биогеографических подразделений — дело нелегкое.

Пустыни на земле — это закономерное природное образование, очень древнее, подчиняющееся закону географической зональности и некоторым важным региональным процессам. По классической зональной схеме пустыни развиты главным образом в центральных частях континентов. Так, например, от Северной Африки (Сахара) через внутренние области Евразии протянулся великий пояс пустынь Палеарктики, охватив Аравию, Среднюю Азию и Казахстан до пустынь Центральной Азии. Пустыни занимают также центральные части Австралийского материка.

Однако одна из самых, если не самая выдающаяся по безводью пустыня в мире — чилийская Атакама — располагается узкой полосой между горными хребтами вблизи тихоокеанского побережья Южной Америки. Причины ее возникновения, вероятно, в наибольшей степени региональные.

Есть пустыни и в Южной Африке — известная Калахари, и в Индии — пустыня Тар, и в Северной Америке — в южных и западных штатах.

Самая большая в мире пустыня — Сахара. Другая огромная пустыня занимает всю внутреннюю часть Аравийского полуострова и почти смыкается со среднеазиатскими пустынями — Каракум, Кызылкум и пустынями Казахстана — пустынным третичным плато Устюрт, пустынями Мангышлака и Бетпак-Далой. На востоке, за горными хребтами Тянь-Шаня, лежат великие центральноазиатские пустыни Гоби и Такла-Макан.

Природа пустынь необычайно своеобразна и сурова. В Сахаре известны местности, где практически не бывает осадков, где на протяжении нескольких лет наблюдений не выпало ни капли дождя. Однако такие места редкость.

Жизнь в пустыне заключена в значительно более тонком слое, если можно так выразиться, чем в каком-либо другом биоме; вертикальных ярусов, «горизонтов жизни» в биогеоценозах немного. Разреженно, на довольно большом расстоянии друг от друга встречаются там растения и редко рассеяны в пространстве животные. Пустынные растения принадлежат главным образом к трем экологическим типам: во-первых, это сухие и колючие травы, которые могут существовать годами, лишь бы удалось им однажды прорасти и выжить, затем полукустарнички и кустарники, часто колючие, с мелкими кожистыми листьями, которые опадают, если безводный период слишком затягивается. И наконец, растения-суккуленты, которые под толстой непроницаемой кожицей в сочной мякоти собирают воду. Это различные кактусы, опунция и им подобные в Новом Свете, это молочаи Африки и многочисленные виды сочных солянок азиатских пустынь. В тех пустынях, где бывает влажный сезон с дождями, появляется еще один экологический тип растений — однолетние травы-эфемеры, которые вегетируют лишь в течение очень короткого времени. Во влажный период они быстро прорастают, цветут, дают семена, завершают весь свой жизненный цикл и исчезают с поверхности земли с началом засушливого периода.

Растения растут далеко друг от друга. Если бы они росли гуще, то воды не хватило бы на всех, часть их погибла бы, а оставшиеся росли бы с характерной разреженностью.

Некоторые ботаники считают, что разреженность растительного покрова в пустынях связана с тем, что, вероятно, некоторые растения выделяют в почву вещества, замедляющие развитие других растений. Изучением химизма корневых выделений и их биологического действия занимается молодая наука аллелопатия.

На животных, так же как и на растения, огромное влияние оказывают климатические факторы. При недостатке воды и большой сухости воздуха всем животным угрожает гибель от жажды. Колебания температуры в течение суток могут достигать 50 °C. Если днем солнце раскаляет поверхность песка и камней до 70–80 °C, а температура воздуха в тени бывает 40 °C или выше, то ночью в некоторых типах пустынь (палеарктические пустыни умеренного климатического пояса, так называемые северные пустыни и «холодные пустыни» высокогорий) температура среды резко падает, в некоторых случаях на десятки градусов. Солнце в пустыне — мощный регулирующий и лимитирующий жизнь фактор. Даже такие типичные аборигены пустынь, как ящерки, погибают от перегрева и избыточной инсоляции, если их извлечь днем из укрытия — из песка или из тени — и некоторое время искусственно удерживать под прямыми лучами солнца.

В пустыне многие животные укрываются в норах или закапываются в песок. В своих убежищах они проводят самые жаркие полуденные часы. Немало видов приспособилось в пустынях к ночному образу жизни. В большинстве случаев это небольшие животные, терморегуляция которых из-за их малых размеров требует больших энергетических затрат.

Животные песчаных пустынь имеют специальные приспособления для передвижения по рыхлому субстрату. Только змеи не нуждаются в этом, они словно бы «плывут» по поверхности. Бегающие и прыгающие животные должны увеличивать площадь опоры, чтобы не проваливаться в песок. Верблюд не ходит «на цыпочках», как все копытные, а опирается всеми пальцами, создавая таким образом большую поверхность опоры. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на его широкий округлый след. У тушканчиков, у тех видов, которые живут в песках, на задних лапах образуются щетки из густых и жестких волос, благодаря которым зверьки не вязнут и могут прыгать. Классическим примером таких щеток служат задние ноги мохноногого и гребнопалого тушканчиков Средней Азии. У ящериц на пальцах удлиняются чешуйки, и такая бахрома чем-то напоминает гребешок. У многочисленных в песчаных пустынях жуков на ступнях тоже гребешки, но уже из жестких щетинок.

Среди насекомых в пустынях преобладают многочисленные виды саранчовых, муравьев, термиты и жуки; им принадлежит чрезвычайно большая роль в жизни биологических сообществ в пустыне и даже в самом характере биогенных процессов в этой природной зоне. Так, высокая скорость утилизации, переработки органического вещества на поверхности земли в пустынях в значительной мере определяется деятельностью жуков и муравьев.

Приспособления, адаптация насекомых к жизни в жестких (как говорят, «предельных») или экстремальных условиях пустынной среды весьма разнообразны и совершенны.

Например, насекомые не выделяют жидкой мочи и могут таким образом эффективно экономить воду. Им вполне хватает того ничтожного количества влаги, которое содержится в семенах, и метаболической воды (так называется вода, образующаяся в организме как побочный продукт при окислении углеводов, жиров и белков). Ее обычно немного. Так, например, от окисления 100 граммов зерна получается 54 грамма воды, но при режиме физиологической экономии такой воды насекомым хватает.

Удивительно, что в пустыне живут брюхоногие моллюски. Пустынные виды их отличаются толстой раковиной, защищающей наполненное водой тело моллюска от высыхания, и способностью целыми годами находиться в состоянии анабиоза.

Земноводных в пустыне почти нет. Лишь в Средней Азии и Казахстане встречается зеленая жаба. Биологические особенности ее и по сей день представляют немало загадок.

Пустыня — мир пресмыкающихся: ящериц (агам, ящерок, круглоголовок, гекконов, мабуй и других), варанов, змей и черепах. Все они активные участники жизни в пустынях, важные сочлены биогеоценоза.

Пустынные птицы тоже обладают некоторыми приспособлениями, благодаря которым они могут экономно расходовать воду. Как и пресмыкающиеся, они выделяют полутвердую мочу, главным образом в виде мочевой кислоты. Кроме того, приспособления у некоторых видов пошли по иному пути. У тех птиц, которые нуждаются в водопоях, выработались приспособления к быстрому полету, позволяющему им ежедневно совершать дальние перелеты к воде. В первую очередь это относится к рябкам (семейство Pteroclidae). Внешне они напоминают голубей или скорее куропаток. Ноги покрыты перьями до самых коготков, крылья длинные, заостренные, обеспечивающие необычайно быстрый полет. В хвосте их выделяются два длинных, как косички, рулевых пера.

Сложны физиологические и другие биологические приспособления у млекопитающих, живущих в пустыне. Долгие переходы к водопою доступны только копытным. Но и некоторые грызуны тоже хорошие бегуны и одновременно землерои. Млекопитающие много тратят воды, выделяя жидкую мочу и пот. Потение и испарение путем ускоренного дыхания — полипноэ — основные механизмы, защищающие организм животных от перегрева.

Одни из самых оригинальных грызунов пустыни и сухих степей — тушканчики. Это маленькие животные размером от полевой мыши до крысы. Их задние лапки удлинены, словно у кенгуру, хвост тоже длинный у большинства видов и служит балансиром и рулем при быстром беге прыжками только на задних ногах. Стремительный бег — это условие выжить для этих зверьков. Они ведут активную жизнь ночью и в сумерки, а на день укрываются в несложных временных норах с единственным ходом, идущим недалеко от поверхности земли.

Морфологический тип строения тушканчиков, стремительных прыгунов, обладающих так называемым рикошетирующим бегом, свойствен не только собственно группе пустынных тушканчиков, но и некоторым другим животным из других даже далеких систематических групп, но также обитателям открытых пространств. Эти биологические и экологические аналоги могут обитать на разных континентах. Биологический тип строения тушканчика свойствен грызунам из семейства тушканчиков (Dypodidae), мешотчатопрыгуновых (перогнаты и тушканчиковые крысы) (Heteromyidae) и хомяков (Cricetidae) и даже животным, которые вообще не имеют отношения к грызунам. Например, представители семейства прыгунчиков (Macroscelides) из отряда насекомоядных отдаленно напоминают тушканчиков.

Физиология тушканчиков замечательна. В результате длительной эволюции у них возник сложный комплекс для экономии воды. Во-первых, их почки вырабатывают мочу, в 3 или в 4 раза больше концентрированную, чем у человека. Во-вторых, их кал более обезвожен, чем у каких-либо других млекопитающих. В-третьих, тушканчики не потеют. В связи с этим они старательно избегают перегрева: день проводят в норах, ночью же, когда температура намного ниже, а влажность выше, они начинают свою активную жизнь. Они довольствуются метаболической водой, получаемой в организме при питании растениями, клубнями, луковицами тюльпанов, семенами и насекомыми.

Из крупных копытных в пустынях характерны несколько видов антилоп, главным образом газели, а также верблюды. Все они потеют и должны время от времени пить. Они совершают длительные переходы в поисках водопоя. Все эти животные хорошо переносят жажду и могут обходиться без воды много дней. Лучше всего приспособлены к жизни в пустыне верблюды — одногорбые дромадеры, населяющие Африку и южную половину Средней Азии, и двугорбые бактрианы — обитатели пустынь Монголии, Казахстана и севера Средней Азии.

Обычно млекопитающие погибают при потере 20 % воды, находящейся в их теле. Верблюд же может погибнуть, лишь потеряв 40 % воды. Эта цифра кажется неправдоподобной для позвоночного животного. Зато томимый жаждой верблюд, дорвавшись до воды, выпивает ее в невероятном количестве. Второе поразительное качество верблюда — его способность к терморегуляции. Чтобы избежать перегрева, верблюд потеет. Однако выделение пота у верблюда начинается лишь при 41 °C, когда дальнейшее повышение температуры тела непосредственно угрожает жизни (человек же потеет уже при температуре тела 37 °C). И эта поразительная выносливость к перегреву — тоже приспособление для экономии воды. На ночь верблюд как бы совсем «отключает терморегуляцию», и его тело остывает иногда на 10 °C ниже нормы.

Настоящих хищников в пустыне относительно немного, и большинство из них — звери небольшого размера: это маленькая пустынная лисичка фенек из рода Fennecus и африканская большеухая лиса Otocyon, живущие в Сахаре, лисичка корсак — обитатель пустынь и степей Казахстана и Средней Азии, несколько видов пустынных котов: барханный, манул, длиннохвостая степная кошка, пустынная рысь — каракал и даже удивительный бегун — гепард. Широко распространена в азиатских пустынях перевязка из семейства куньих — пестрый верткий зверек, обитающий в колониях грызунов песчанок, то есть прямо «в доме» у своей жертвы.

Даже в самой бесплодной пустыне встречаются пернатые хищники. Стоит появиться падали, как с высоты падает на нее целая компания грифов, белоголовых сипов и стервятников.

Биоценоз пустыни относительно прост по своей структуре, и его внутренние регулирующие механизмы работают слаженно и четко.

Ксерофильная субтропическая растительность Средиземноморья

Там, где не бывает ни мороза, ни снега, даже если зима довольно холодная и дождливая, как осень в Средней Европе, развивается субтропическая вечнозеленая растительность. В этих районах годовая сумма осадков довольно высока, приблизительно 500 мм, что хватило бы для лиственных лесов. Распределение же осадков по сезонам неравномерное. Обильные зимние дожди насыщают землю водой. Весна и осень теплые и ясные, лишь время от времени идет дождь. Летом преобладают высокие температуры и случаются засухи, растения пользуются водой, накопленной за зиму. Этого запаса обычно хватает вплоть до следующей зимы. Растениям Средиземноморья не надо сбрасывать листья из-за мороза. Но им нелегко пережить лето. Большим деревьям, испаряющим через листья с широкой поверхностью много влаги, трудно обеспечить себя необходимым количеством воды. Наиболее типичная для Средиземноморья жизненная форма растений — это небольшие ксерофильные, то есть сухолюбивые, деревья и кустарники, известные под названием маквис. Листья у этих растений средних размеров, толстые и кожистые, нередко с колючками. Толстая кожица листьев непроницаема для воды. Такие листья дольше не увядают.

Название «средиземноморская растительность»[9] для субтропических вечнозеленых зарослей не вполне точно: ведь не только побережьем этого моря ограничивается распространение на Земле этой растительной формации. Но в силу того что Средиземноморье было наиболее хорошо изучено, по традиции говорят: «средиземноморская растительность».

Вечнозеленые заросли широким кольцом опоясывают Средиземное море. Они известны на побережье Туниса и Алжира, в Марокко, Португалии, Испании и на средиземноморском побережье Франции, в Италии и на всех прилежащих островах, в Югославии, Албании и Греции, в прибрежных районах Турции, включая Черноморское побережье, приморских районах Сирии, Ливана, Израиля и далее до дельты Нила. Но от дельты Нила до Туниса пустыня подступает к самому берегу моря. Вечнозеленая растительность средиземноморского типа покрывает Калифорнию, южную оконечность Африки, южное побережье и юго-западные части Австралии и низовья реки Муррей.

Фактор, ограничивающий здесь жизнь, — летние засухи и низкорослая растительность. В густых зарослях ксерофильных кустарников находят прибежище и пищу насекомые, пауки, многочисленные брюхоногие, принадлежащие к группам, которые благодаря толстой раковине с закрывающейся крышечкой хорошо переносят засуху, как, например, распространенная на побережье Средиземного моря виноградная улитка (Pomatias elegans).

Обилие насекомых, земноводных и пресмыкающихся обусловлено теплым климатом с безморозной зимой. В этой зоне особенно много ящериц, и они придают специфический облик фауне. Из птиц преобладают воробьиные[10] из мелкие куриные — перепела и куропатки. Крупных хищных птиц мало, а плодоядных практически нет.

Среди млекопитающих очень мало крупных копытных и больших хищных зверей. Подавляющее большинство животных небольших размеров.

Здесь обитают кролики и маленькая лань. На островах Корсика и Сардиния обитает муфлон (Ovis musimon). Этот дикий баран уступает по размерам архарам, населяющим горные массивы Средней и Центральной Азии, и снежному барану сибирских гор. Для районов вечнозеленых зарослей характерно присутствие животных — иммигрантов из соседних зон. В Калифорнию заходит пума. В ксерофильных зарослях юга Евразии живут пришельцы из саванн: красивая, величиной с большого кота генетта (Genetta genetta), полосатая гиена (Hyaena hyaena) и леопард. На юге Европы нередки розовые скворцы (Pastor roseus), встречается несколько видов рябков (род Pterocles), в основном распространенных в Сахаре, аравийских и среднеазиатских пустынях.

Саванна

Саванна возникает в областях с жарким климатом, где все сезоны года сводятся к двум периодам: сухому и влажному. Эта формация напоминает степь с высокой травой, и с редко разбросанными деревьями, чаще всего акациями, кроны которых похожи на зонтики. Сухой период заставил растения саванн создать в процессе эволюции биологические приспособления, обусловившие их засухоустойчивость. Сезон дождей — эквивалент степной весны или короткого периода дождей в пустыне. Главная задача растений — использовать сезон дождей как можно полнее для интенсивного развития и затем пережить засуху. Травянистые растения хорошо приспособились к этому. Деревьям труднее. В саванне не хватает запасов воды, для того чтобы там могли расти леса. Недостаток доступной растениям воды определяет то, что деревья здесь разрежены. Солнце палит с неслыханной силой. Почвенной воды не хватает, и многие деревья в период засухи теряют листья, как у нас зимой. Они погружаются в «зимний сон» и так проводят сухой сезон.

Зато в сезон дождей саванна просто взрывается жизнью. Воды вдоволь, температура высокая и постоянная, без резких перепадов в течение суток, почва достаточно плодородна. Все зеленеет и растет в бешеном темпе, стремясь наверстать время, упущенное из-за засухи. Продуктивность растений высока, и масса фитопродукции позволяет обитать в саванне огромному количеству ее потребителей — травоядных животных.

Практически вся Африка южнее Сахары — это огромная саванна. Исключение составляют только горы, бассейн реки Конго и побережье Гвинейского залива, занятые тропическими лесами, а на юге Африки — пустыня Калахари и часть самой южной оконечности материка. Вместе взятая, вся эта территория не составляет даже половины площади, покрытой саванной.

Ландшафт саванны достаточно разнообразен в зависимости от микроклимата ее отдельных участков. На более засушливых участках деревья редки. Иногда они совершенно исчезают, и образуется полоса «тропической степи». В других местах деревья растут гуще. Вблизи источников они образуют целые группки. В долинах рек и ручьев, в местах, где благодаря рельефу высок уровень грунтовых вод, растут небольшие рощицы и даже леса.

Фауна беспозвоночных саванны по своему составу напоминает степную фауну. Среди насекомых многочисленны саранчовые и муравьи. На них охотятся пауки, сальпуги и скорпионы. Есть в саванне и брюхоногие моллюски, которые приспособлены к перенесению засухи.

В отличие от степей важный элемент в фауне саванны — термиты. Куда ни взглянешь — всюду их строения. Термитник — это иногда просто полуметровый холмик, иногда он похож на маленький замок с башнями и стенами, иногда же строения термитов представляют собой шестиметровой высоты «палицы Геркулеса». Внутри, за толстыми стенами такой крепости живут беловатые беззащитные насекомые, которые никогда не видят дневного света. Стены защищают их от преследователей и от жары. Термиты обеспечивают себя влагой, выгрызая ходы до грунтовой воды. Питаются они древесиной и до ветки, лежащей на земле, должны вести подземный ход. Многие животные так или иначе связаны с термитами. Есть животные, питающиеся преимущественно ими. Это ящеры и муравьеды. Когда ящер раскопает термитник и, насытившись, удалится, на этих «развалинах» кормятся птицы. Некоторые виды птиц устраивают гнезда в расщелинах стен термитников или бесцеремонно выдалбливают в них свое «дупло». И даже буйволы и носороги иногда приходят почесаться о стены термитника или отдохнуть в тени этого большого хозяйства маленьких строителей.

Земноводных в саваннах мало, нет тритонов и саламандр. Но есть лягушки и жабы, которые в сезон дождей успевают спариться и отложить икру, а головастики — подрасти и пройти стадии метаморфоз. В сухой сезон все земноводные ищут укрытия и погружаются в спячку, длящуюся до нового сезона дождей. Зато многие пресмыкающиеся процветают в саванне в течение всего года. Покрытые ороговевшей кожей, они не опасаются засухи, а пищи здесь вдоволь: для черепах — растений, для ящериц — насекомых. Змеи здесь, пожалуй, самые многочисленные среди рептилий. Их добыча — земноводные и ящерицы, а кроме того, мелкие млекопитающие, главным образом грызуны. Среди змей много ядовитых.

Жизненные формы птиц саванны напоминают птиц степей. Фауна птиц саванн значительно богаче и разнообразнее, главным образом за счет тех видов, которые гнездятся на деревьях. Так, для саванн типичны разнообразные ткачики (Ploceidae), среди которых наиболее многочисленны маленькие красноклювые ткачики — квелия (Quelia quelia). Они строят свои гнезда в кронах акаций, часто образуя целые колонии. Такое дерево-зонт, обвешанное сотней гнезд и окруженное тучей расщебетавшихся жильцов, — характерная картина для саванны. В саванне, довольно много видов куриных: перепела, различные виды цесарок, франколинов (Francolinus). Обычны своеобразные кустарниковые жаворонки (Mirafra).

В саваннах, как и в степях, типичны бегающие птицы. Здесь родина самого лучшего бегуна среди птиц — страуса, который совершенно утратил способность к полету.

Даже среди пернатых хищников оказался один вид, который хотя и способен летать, но предпочитает ходить пешком. Это длинноногая птица-секретарь (Sagittarius serpentarius) со свисающим с затылка хохолком. Первым путешественникам европейцам она показалась похожей на секретаря с заткнутым за ухо пером. Ее излюбленная добыча — змеи, даже крупные и ядовитые. Поедает змей и марабу (Leptoptilus) — огромная птица, родственная аистам, с большой некрасивой голой головой и голой шеей, с длинным толстым клювом. Степенным шагом прохаживается она по саванне, хватая любое животное, которое способна проглотить. Даже щенок шакала может найти свой конец в клюве этой обжоры. В саванне много дневных хищных птиц: ястребов, коршунов, грифов. Пищи у них здесь сколько угодно. Если много травоядных млекопитающих, то, разумеется, нередко какая-нибудь антилопа погибает то в когтях льва, то по каким-либо другим причинам.

В саваннах огромное число грызунов, которые редко попадаются на глаза и потому почти не упоминаются путешественниками. Однако они представляют собой очень важный элемент биоценоза. В высокой траве скрываются десятки видов мышевидных грызунов, а на более открытых местах держатся тушканчики, кое-где встречаются крупные долгоноги (Pedetes caffer).

Следует заметить, что наряду с растительноядными тушканчиками здесь многочисленна насекомоядные прыгунчики (Macroscealididea), различить их можно только по зубам. Исключительно в африканских саваннах распространено семейство колючехвостых летяг Anamaluridae. Эти животные похожи на белок летяг и тоже ведут древесный образ жизни. Они способны совершать прыжки с дерева на дерево, чему способствует кожистая перепонка, соединяющая передние и задние конечности.

На деревьях же обитают древесные мыши (семейство Dendromurinae) и беличьи (семейство Gliridae).

Местами в саваннах встречаются спокойные и флегматичные дикобразы, полагающиеся на свою надежную «броню» из длинных и острых игл.

Зайцеобразные представлены несколькими видами зайцев, при этом в саванне зайцы менее крупные, чем в Европе.

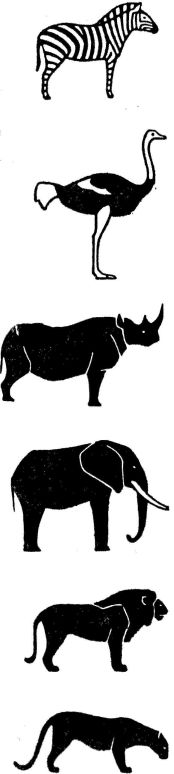

Но наиболее характерны для саванны крупные копытные млекопитающие. Африканская саванна в недалеком прошлом была раем для охотников. Среди копытных по численности и разнообразию видов держат первенство антилопы, в большинстве своем изящные животные с большими глазами, несущие на голове рога. Самые мелкие из антилоп — газели. Род газелей насчитывает более десятка видов. Они своего рода экологический эквивалент тушканчиков (Antidorcas). Широко распространены крупные антилопы импала (Aepyceros melampus).

Близ ручьев держатся стада водяных козлов (Kobus) с саблеобразно загнутыми рогами. Антилопы из рода орикс (Oryx) достигают в холке высоты 1,3 метра. Это быстрые саблерогие антилопы (Oryx algazel), восточноафриканские ориксы-бейза (Orix beisa) и другие.

В саванне распространена целая группа видов, принадлежащих к роду бубалов (Alcelaphus). Некрасивые, длинношеие и длинноголовые создания с уродливо вывернутыми рогами, они напоминают карикатуру истощенной лошади. Настоящими уродами выглядят антилопы гну (Connochaetes). Высота их в холке около 1,5 метра, то есть ростом они со среднюю лошадь и выглядят тоже, как лошадь, но с головой быка. Самые ценные охотничьи трофеи — длинные винтообразно загнутые рога антилопы куду (Strepsiceros), особенно большого куду (Strepsiceros strepsiceros). Антилопы из рода канн (Taurotragus) — настоящие великаны среди антилоп; они достигают двухметровой высоты и весят до одной тысячи килограммов.

Из других полорогих типичны крупные кафрские буйволы (Syricerus caffer). Встречаются быки высотой 1,8 метра в холке. Об опасности охоты на этих грозных животных ходят сотни леденящих кровь охотничьих рассказов, и в данном случае они соответствуют правде.

Среди прочих копытных выделяются жирафы. Они имеют не только своеобразную фигуру, но отличаются от других копытных и тем, что питаются исключительно только листьями, плодами и ветками деревьев. Эта пища им доступна благодаря их небывалому росту. Хотя у них на голове только маленькие рожки, поросшие волосами, они отнюдь не беззащитны. Удар их длинных с острыми копытами ног может отбить охоту к нападению даже у льва.

В жирафьем загоне Лондонского зоопарка столбы обиты пятимиллиметровым стальным листом. На одном из них виден глубокий отпечаток копыта жирафа. Удар был направлен в голову смотрителя, но тот успел уклониться.

Каждый слышал о стадах зебр в саванне. Дикие же ослы менее известны, и их меньше. Кстати, ослы живут только там, где нет зебр. Их два вида, один из них предок домашнего осла. Зебр же существует три вида.

Почти все травоядные живут стадами. Стада мигрируют к водопою, кочуют в поисках пастбища. В саванне стада обычно смешанные и состоит из нескольких видов животных. Зебры почти никогда не встречаются без своих спутников — гну и других антилоп. К ним нередко присоединяются и страусы. Стадо, состоящее из нескольких разных видов, гарантирует большую безопасность каждому члену сообщества. У одних животных лучше зрение, у других — слух, у кого-то отличное обоняние. И достаточно одному заметить врага, как все стадо спасается бегством.

Самые крупные среди травоядных — носороги и слоны. Носороги живут одиночно или маленькими стадами по два — четыре зверя. Слоны обычно держатся стадами по нескольку десятков особей. Слоны и носороги потребляют огромное количество корма. У них нет никаких врагов. Даже львы редко рискуют нападать на их детенышей.

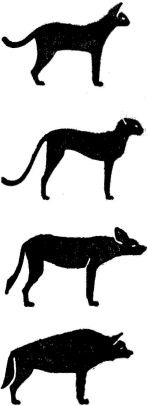

Где много копытных, там немало и хищников. Вопреки распространенному мнению львы живут не в пустынях. Там бы они погибли от голода и жажды. Только в саванне численность копытных столь велика, что этот могучий хищник может прокормиться. Львы живут семьями-гаремами, состоящими из старого самца, нескольких самок и иногда десятка котят. Охотятся львы коллективно, а когда охота удачна, вся семья принимается пировать, соблюдая известную очередность.

Другая крупная кошка саванны — леопард (Pantera pardus). Он меньше и легче льва, живет уединенно, лазает по деревьям, откуда стремительно прыгает на добычу. Его жертвами становятся небольшие антилопы и телята более крупных животных.

Меньше леопарда, размером с рысь, кот сервал (Felis serval). Он нападает на мелких антилоп, грызунов и птиц. Несколько нетипичный для большинства кошачьих образ жизни ведут гепарды. Они чем-то похожи на большую борзую собаку, одетую в шкуру леопарда. Гепард хороший бегун и к добыче обычно не подкрадывается, как прочие кошки, а среди бела дня догоняет ее на открытом пространстве.

Грозный враг антилоп — гиеновая собака (Lycaon pictus). Ростом она невелика, с домашнюю среднюю собаку, но охотится, как волк, стаей. Свора этих животных гонит выбранную жертву, окружает ее и просто раздирает на части. Если какой-нибудь воинственный бык попробует дать им отпор, то этим не отсрочит свою гибель. Пока он пытается поразить рогами одну собаку, четыре другие распорят ему брюхо и выпустят внутренности.

Своеобразные хищники в саванне — гиены (Hyaenidae). Это сильные животные с могучими челюстями. Они не очень быстры на бегу. Чаще они охотятся не на здоровых, сильных животных, а забивают ослабленных от болезней, старых и раненых. Гиены не ограничиваются только копытными. Умирающий от ран лев для них такая же добыча, как и антилопа. Голодная гиена ест мышей, ящериц, змей, птичьи яйца и даже саранчу и пауков. Охотнее всего гиены кормятся падалью крупных животных и иногда кочуют вслед за львами, охотниками или просто за стадами.

Аналогичную роль в саванне исполняют шакалы (Thos). Они некрупны и самостоятельно способны охотиться разве лишь на грызунов, птиц, пресмыкающихся, земноводных и беспозвоночных. Зато они уничтожают падаль, возле которой кормятся несколько дней подряд.

Поэтому в саванне всегда около трупа крупного животного встречается определенный комплекс видов: гиены, шакалы и несколько видов пернатых хищников.

Мелкие травоядные служат жертвами для целого ряда мелких многочисленных и разнообразных хищников. Это дикая африканская кошка (Felis ocreata) — вероятный предок домашних кошек; встречается здесь и каракал, известный нам по пустыне, и длинноухие пустынные лисицы (Otocyon, Fennecus). Важный элемент фауны в саванне — хищные виверры (Viverriadae). Наиболее крупная из них циветта (Civettictis civetta) размером со среднюю собаку. В саванне обитает несколько видов мангустов (семейство Herpestes). Они известны как охотники на змей. В Древнем Египте они весьма почитались. Эти маленькие хищники кормятся главным образом грызунами и птицами, но пожирают также лягушек, ящериц и змей; не пренебрегают они ни насекомыми, ни брюхоногими моллюсками. Мангусты, более чем кто-либо другой, регулирует численность всех мелких животных саванны. Впрочем, в этом принимают участие и гиены, и сервал, и другие хищники.

Существует в саванне еще одна небольшая группа крайне специализированных млекопитающих, приспособившихся к поеданию только термитов. Это диковинные существа. Один из них — ящер (Manis) — покрыт крупными роговыми чешуями и принадлежит к отряду ящеров (Pholidota). Другой зверь — приземистый длинномордый муравьед (Orycteropus afer), принадлежащий к специальному отряду трубкозубых (Tubulidentata). Эти животные имеют мощные когти для раскапывания термитников, направленные назад зубы и длинный липкий червеобразный язык, служащий для быстрого собирания термитов. Удивительно, что на питание термитами переключился и один вид гиены (Proteles cristatus). Специализация у нее не зашла еще так далеко, но зубная система уже претерпела некоторые изменения.

В саванне, особенно среди холмистой местности, живут обезьяны, ведущие преимущественно наземный образ жизни. Это различные павианы (Papio). Они живут группами, состоящими из старого самца — вожака, нескольких самок и десяти — двадцати молодых. Такие группы могут объединяться в стада, насчитывающие десятки и сотни обезьян. Они поедают все, что попадает им в лапы: листья и саранчу, плоды и гусениц, все вплоть до ящериц, птиц и мышей.

В биоценозах саванн обычно не происходит глубоких внутренних катастрофических изменений. Но жизнь саванны регламентируется климатом. В сухой сезон, когда источники один за другим высыхают, стада животных отправляются на поиски пастбищ и водопоев. Иногда они проходят сотни километров. Если засуха затянется и источников пересохнет больше, чем обычно, то животные гибнут от жары. Конечно, это бывает уж не столь часто и лишь в исключительно сухие годы.

Тропические леса

Близ экватора солнце стоит высоко в небе круглый год. Воздух сильно насыщен водяными парами, поднимающимися с влажной земли. Сезоны года не выражены. Стоит душная жара.

В таком климате развивается пышная растительность, самая экзотическая формация нашей земли — тропический лес. Из-за большой роли дождей в формировании этой формации она называется еще дождевым тропическим лесом.

В мире три крупных массива тропических лесов: в Южной Америке они занимают почти весь огромный бассейн реки Амазонки; в Африке покрывают бассейн реки Конго и побережье Гвинейского залива, в Азии тропические леса занимают часть Индии, Индокитайского полуострова, полуостров Малакку, Большие и Малые Зондские острова, Филиппины и остров Новая Гвинея.

Тропический лес кажется сказочным каждому, кто впервые попадает в него. Обилие влаги, минеральных солей, оптимальные температуры создают условия, при которых растения образуют густые заросли, а глубокая тень заставляет их тянуться ввысь, к свету. Недаром тропический лес известен огромными деревьями, высоко вздымающими свои кроны.

Чрезвычайно характерны для тропического леса растения эпифиты, которые появляются на стволах и ветвях других растений. К их числу относятся как цветковые, так и многие виды папоротников, мхов и лишайников.

Некоторые эпифиты, например многочисленные орхидеи, черпают питательные вещества исключительно из воздуха и дождевой воды.

Бывают даже деревья эпифиты, растущие на других деревьях. В тропических лесах много растений-паразитов, которые присосками врастают в ткани деревьев и тянут из них соки, так же как наша омела. Некоторые растения обвивают своим стеблем ствол какого-нибудь дерева-гиганта и тянутся вверх, к свету, иногда сравниваясь в росте со своей опорой. Но не все растения обладают такими свойствами. Многие виды растений, не сумевших достичь света, приспособились к условиям затенения. Поэтому в тропических лесах очень хорошо выражена ярусность. Нижний ярус часто состоит из древовидных папоротников. Ветви, сучья, пни деревьев в этом ярусе покрыты эпифитами, всюду свисают густые «бороды» мхов. Все оплетено лианами. Вьющиеся растения известны в условиях и нашего климата. Это вьюнок, хмель, фасоль. Но среди тропических вьющихся растений встречаются огромные, со стволами не в обхват. Переплетения лиан образуют непроходимую чащу.

Под пологом тропического леса нет трав, здесь лежат только гниющие остатки листьев, ветвей да огромные стволы мертвых деревьев. Здесь царство грибов. В условиях жары и влаги быстро идет разложение и минерализация мертвых остатков растений и животных, что определяет большую скорость биологического круговорота веществ.

Если в лиственном лесу умеренного климата совершенно четко выражены три-четыре яруса, то здесь, в тропических зарослях, мы сразу же теряемся во множестве ярусов и полуярусов.

Богатство флоры ошеломляет. Если в европейских смешанных лесах встречается пять — десять видов деревьев, то здесь на гектаре леса насчитывается во много раз больше видов, чем их растет вообще во всей Европе. Здесь нужно потратить немало сил и времени, чтобы найти хотя бы два одинаковых дерева. В Камеруне, например, насчитывается около 500 видов деревьев и еще около 800 видов кустарников.

Древесина деревьев экваториального леса, где не выражены сезоны, не имеет колец и высоко ценится в промышленности, например, эбеновое (черное) дерево и красное дерево.