Глава вторая

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КИТАЯ

Тексты, шелк, нефрит и бессмертие

Письменные свидетельства китайской истории восходят примерно к 2697 году до н. э.; далее нам приходится полагаться на археологические данные и мифологию.

В древнейший период истории Китая иероглифической письменности не существовало, Первый письменный документ, содержавший 20 иероглифов, был обнаружен в 1942 году на руинах древней сторожевой башни Цакхортэй в окрестностях Чжуэня, заброшенной китайскими войсками в 110 году н. э. после нападения северных варварских племен сюнну, обитавших на севере.

Древнейший известный образец бумаги тоже был обнаружен в Китае в гробнице на территории провинции Шэньси в 1957 году; он датируется периодом между 140 и 87 годом до н. э. Десятисантиметровый кусочек измельченных волокон конопли вполне можно было считать настоящей бумагой с учетом осадочной природы волокнистых слоев, если сравнивать его с папирусом, который является обработанной сердцевиной тростника, используемого египтянами по меньшей мере с III тысячелетия до н. э.

До 110 года н. э. в Китае пользовались другими материалами для сохранения письменных исторических записей. В древности иероглифы выдавливались или нацарапывались на табличках сырой глины, которая впоследствии высушивалась на солнце (во многом так же, как клинописные шумерские таблички, появившиеся около 3500 года до н. э.). Многие тексты китайского философа Конфуция (551–479 г. до н. э.) сохранялись на глиняных табличках. «Бамбуковые книги», о которых речь пойдет ниже, также дают ценные исторические сведения о начале китайской цивилизации, как и древние рукописи на коре. Шелковые настенные полотнища стали появляться после одомашнивания шелковичного червя в Китае примерно в это же время. Если же мы хотим проникнуть еще дальше в глубь времен, остаются лишь наскальные росписи, картинки, нацарапанные на стенах пещер, мегалитические монументы и каменные круги, которые часто озадачивают не меньше, чем снабжают информацией.

В Китае сложная изобразительная письменность с использованием иероглифов и пиктограмм существовала еще в середине II тысячелетия до н. э. для гадания и учетных записей. Многие образцы резьбы на панцире черепахи или коровьих костях, относящиеся к периоду Шан (1557–1049 год до н. э., см. рис. 6), были обнаружены при раскопках полей в окрестностях Сяотана. Эти надписи, которые китайские археологи теперь называют цзя гу шу (изучение костяной письменности), содержат исторические сведения о династии Шан и народах, живших в регионе Аньяна. Некоторые ученые предпочитают более ранние датировки и отодвигают период Шан еще на тысячу лет в прошлое. Следует также упомянуть, что названия династий в различных текстах часто произносятся по-разному.

Итак, откуда мы приступим к археологическим изысканиям и кем были ученые, долго трудившиеся ради того, чтобы приподнять покров тайны, столь давно окутывавшей историю Китая?

В «Бамбуковых книгах» (из которых взята таблица правления китайских императоров в Приложении 2) ведут историю Китая примерно от 2697 года до н. э, с появления Желтого императора (Хуан-ди), легендарного первого императора (не путать с Ши Хуанди, который стал первым императором Объединенного Китая в 221 году до н. э). Легенды гласят, что перед рождением Хуан-ди на небе была видна яркая звезда. Утверждается, что он родился в результате непорочного зачатия и стал героем со сверхчеловеческими способностями, который принес человечеству множество благ, включая изобретение письменности, глубокие познания в астрономии и математике, сельскохозяйственное орошение, одомашнивание шелковичного червя и производство шелка. Более того, по преданию, он совершал чудеса и стал бессмертным, поднявшись на небо в облике дракона, который воссоединился с Солнцем и жил вечно. Его называли Сыном Неба.

Китайские классические сочинения — пять щин (книг) и четыре шу (сочинений), — составленные во времена Конфуция и философа Мэн-цзы (372–289 г. до н. э.), содержат наиболее обширные из сохранившихся сведений об истории Китая.

Когда китайские мудрецы составляли труды о высших истинах, было постановлено, что эти сочинения будут приняты в качестве закона всеми будущими поколениями. Создание пяти цзин приписывается главным образом философу Конфуцию (см. рис. 7).

КНИГА — СОСТАВИТЕЛb«Книга Перемен» («И Цзин») — Конфуций«Книга Истории» («Шу Цзин») — Конфуций«Книга Песен» — Конфуций«Записи о ритуалах» — Различные авторы «Книга Весен и Осеней» — КонфуцийАвторство четырех шу приписывается следующим философам:

КНИГА — СОСТАВИТЕЛЬ«Беседы и разговоры» (Лунь Юй) — Конфуций«Доктрина умеренности», Кун Ци — (внук Конфуция)«Великое учение», Цань Шан — (ученик Конфуция)«Мэн-цзы» — Мэн-цзыОднако эта система содержит внутренний изъян, с учетом того обстоятельства, что «Доктрина умеренности» фактически является 28-й книгой в «Записях о ритуалах», а «Великое обучение» является 39-й книгой того же трактата.

Предлагались другие собрания цзин; добавление «Книги музыки» к «Записям о ритуалах» некогда превратило «пять цзин» в «шесть цзин», а в эпоху династии Тан (618–649 г. н. э.) собрание, выпущенное по указу императора Тай-цзуна, включало тринадцать цзин, причем некоторые из них были отнесены к «меньшему классическому своду».

В одной из глав «Воспоминаний о бывшей династии Хань» (206 г. до н. э. — 23 г. н. э.) под названием «История литературы» сделана попытка расставить классические произведения по своим местам в истории (даты и произношение могут отличаться от современных):

«После смерти Конфуция наступил конец его изысканным речам, а когда 70 его учеников покинули этот мир, смысл его слов начал искажаться. Дошло до того, что было пять разных изданий «Книги Весен и Осеней», четыре издания «Шу Цзин» и несколько изданий «И Цзин». Посреди беспорядков и смуты эпохи Борющихся Царств [481–220 г. до н. э.] правда и истина тоже воевали между собой и печальная путаница постигла слова разных ученых мужей. Потом бедствия настигли династию Цинь [221–207 г. до н. э], когда литературные памятники были уничтожены в огне, дабы держать людей в неведении, но потом пришла династия Хань, исправившая много зол, совершенных при династии Цинь. Были приложены огромные усилия для сбора сохранившихся табличек, и открылись широкие возможности для составления книг. Во времена династии императора У-ди [140—85 г. до н. э.] обнаружилась утрата многих книг и глиняных табличек, поэтому знания о музыке и ритуалах претерпели великий ущерб, что сильно опечалило государя. Он лично составил план хранилища для книг и назначил чиновников, чтобы те занялись учетом и переписью книг, а также созданием новых свитков, включая труды разных ученых. Император Шэнь-ди [32—5 г. до н. э.], обнаружив, что часть книг по-прежнему находится в беспорядке или отсутствует, назначил распорядителя церемонии Чань-ана для поисков книг по всей империи и издал особый указ, предписывавший главе Дома Торжеств Люй Сяню изучать классические труды и комментарии к ним, ученые трактаты и все поэтические произведения; начальника пехоты Цао Гуана — изучать книги об искусстве войны; главного историографа Инь Ся-ня — изучать книги об искусстве чисел, а императорского врача Ли Шу-го — изучать книги по медицине. По окончании работы над каждой книгой ее вносили в список и составляли краткое резюме о ее содержании, которое затем представляли императору. Во время этой работы Сюнь умер, и император Ай-ди (6 г. до н. э. — 1 г. н. э.) назначил его сына Сина завершить работу отца. После этого Син собрал все книги и представил отчет о них в семи разделах».

Это собрание впоследствии претерпело ущерб во время беспорядков при династии Хань, продолжавшихся примерно с 8 по 25 год н. э. Мэн-цзы упоминает, что в древности князья уничтожили многие тысячи записей, на основании которых их собственные злодеяния могли быть подвергнуты осуждению.

Собрание высказываний Конфуция под общим названием «Беседы и высказывания» было составлено его учениками. Лишь один экземпляр уцелел после «сожжения книг» при династии Цинь, а другой впоследствии был обнаружен спрятанным в стене дома Конфуция.

Сочинения Мэн-цзы, во многом заимствованные от внука Конфуция Кун Ци, заполняют большую часть пробела между временем жизни Конфуция и эпохой Цинь.

Конфуций

Рис. 7.

В VI веке до н. э. Китай был феодальным княжеством под управлением династии Чжоу, располагавшимся главным образом на территории современных провинций Хунань и Шэньси. Сельскохозяйственные способы выращивания урожая были примитивными, а еда скудной. Широким распространением пользовалась полигамия; женщины не имели никаких прав и подвергались всевозможным унижениям. В государстве не было официальной религии, подавляющая часть населения прозябала в хронической нищете. Мэн-цзы, писавший через 250 лет после этой эпохи, заметил:

«Мир был ввергнут в хаос, и принципы справедливости исчезли. Порочные речи и злодеяния не знали предела. Министры убивали своих правителей, а сыновья губили своих отцов. Конфуций ужаснулся тому, что он видел, и взялся за труд по восстановлению порядка»

В такой обстановке родился великий Конфуций (Кун Фу-цзы, или Учитель Кун). Его семья переехала в Лу (современный Шаньдун) в надежде скрыться от бушевавших вокруг феодальных войн.

Его отец Шу-лянь Хэй, военный офицер, имел от первого брака девять дочерей и сына-инвалида. От второго брака, заключенного в возрасте 70 лет, родился Конфуций, который женился в 19 лет и стал отцом двоих дочерей и сына.

В 20 лет Конфуций был назначен хранителем зернохранилища, потом получил повышение и стал смотрителем парков, а в 22 года начал проповедовать свое учение.

Популярность Конфуция росла так быстро, что в 30 лет его репутация привлекла внимание князя Лу, который взял его под свое покровительство. Привилегированное положение открыло ему доступ к княжеской-библиотеке и храмовым свиткам.

Когда разразилась война, Конфуций вместе с князем отправился в изгнание в соседнее княжество Цзу. Впоследствии, в возрасте 50 лет, Конфуций вернулся в Лу, где занял пост главного судьи в городе Чэньду и ввел строгие правила поведения и управления, пронизывавшие все аспекты его жизни. Он вдохновлял людей личным примером, и его успех способствовал многим реформам и привел к повышению по службе до поста министра уголовных дел.

Услышав об этом назначении, правитель соседнего княжества Цзу послал за Конфуцием и предложил ему в дар город Линкоу вместе со всеми доходами, но Конфуций отклонил предложение.

В результате успешного управления княжество Лу процветало, население умножилось, мужчины были преданы своему правителю, а женщины оставались благочестивыми, но это продолжалось недолго. Князь Цзу, опасаясь нападения со стороны преуспевающих соседей, организовал ловушку для князя Лу, подарив ему 80 прекрасных девушек, группу танцовщиц, музыкантов и 125 коней. Его план сработал; министры отвлеклись от своих обязанностей и стали вести беспутный образ жизни. Разочаровавшись во власти, Конфуций покинул двор и стал странствовать из одного места в другое в поисках должности, которая позволила бы ему осуществить свои идеи на практике и облегчить страдания бедняков.

Он верил, что может научить правителей, как нужно вести себя, что поощрять, а что запрещать. Согласно учению Конфуция каждый человек должен знать свое место:

«Если какой-либо правитель назначит меня управляющим в течение одного года, я совершу нечто значительное, а за три года я достигну осуществления моих надежд»

Но наступали плохие времена, и многие княжества примкнули к могущественному государству Чжоу, где у Конфуция было много недоброжелателей. Наконец в возрасте 70 лет он вернулся в Лу, где посвятил себя учению, но умер через два года. Ему устроили пышные похороны, а его могила в окрестностях Куфу стала местом паломничества.

В своем учении Конфуций утверждал, что:

1. Вселенная управляется Высшим порядком.

2. Человек в своей основе добр и способен совершать благородные поступки без мотивации (жэнь).

3. Люди творят зло по невежеству и из-за отсутствия доброго примера.

4. Правительство должно задавать высокие нравственные стандарты.

5. Развитие бывает как внешним, так и внутренним; внутреннее развитие означает, что человек наедине с собой ведет себя так же, как в обществе, а внешнее развитие требует самодостаточности, соблюдения норм этики и правил этикета.

Учения Конфуция сначала были собраны его учениками, а впоследствии систематизированы Мэн-цзы. В своей интерпретации Мэн-цзы выделил три качества из пяти главных принципов Конфуция:

1. И — прямодушие и бескорыстие.

2. Ли — достойное поведение.

3. Чжи — здравый смысл и разумные суждения.

Впоследствии к этим качествам добавили син — способность держать свое слово и выполнять обещанное. Жэнь, и, ли, чжи и син стали известны под названием Пять Добродетелей Конфуция.

Однажды ученик спросил Конфуция, существует ли золотое правило, которого должен придерживаться человек, и получил ответ: «Не делай другим то, чего не хочешь получить сам». Таким образом, учение Конфуция, как и учение Иисуса, было больше сродни религии, чем философии. Его странствие по пути добродетельности требовало разборчивости в поступках и искренности в делах с другими людьми. Когда Конфуция спросили, считает ли он, что на оскорбление можно ответить добротой, он ответил: «Чем воздают за доброту! Воздавайте справедливостью за оскорбление и добротой за доброту».

Во время своих визитов в библиотеку княжества Чу он обнаружил записи четырех династий — Юй, Хэ, Шань и Чжоу, — позволившие ему составить четыре шу (книги), которые он снабдил собственным комментарием.

Ученый XIX века Джеймс Легг перевел термин шу как «говорящее перо». Этот перевод был получен на основе предисловия к «Шу ван», старейшему из сохранившихся китайских словарей, где указано, что первоначальные символы китайской письменности напоминали предметы, которые они обозначали, и назывались ван («очертания»). Когда они стали обозначать звуки, то назывались цзе («родители»), а впоследствии, когда знаки стали писать на каменных табличках, шелке или бамбуке, они назывались шу («письмена»). Таким образом слово шу со временем стало обозначать книги.

Составляя четыре шу, Конфуций собрал наиболее полные для своего времени сведения о китайской истории, но, как указывает Легг:

«Хотя считается, что эта книга вышла из-под пера Конфуция, ее нельзя считать полной историей Китая. В некоторых ее разделах содержится ценный материал для историка, но он должен прокладывать путь через сотни лет без какой-либо помощи от составителя. Это всего лишь собрание исторических воспоминаний, охватывающих период около 1700 лет, но отдельные эпизоды не связаны друг с другом и между ними зияют огромные пробелы»

Экземпляр книг шу, обнаруженный в тайнике в стене дома Конфуция, изучал один из его учеников, Кун Гань, который примерно в 90 году до н. э. и добавил свой комментарий:

«Он [Конфуций] изучил и упорядочил великие литературные памятники, решив начать с Яо и Шуня и закончив эпохой Чжоу. Он опускал запутанные или двусмысленные эпизоды и избегал общих рассуждений, с другой стороны, он сохранял и развивал все, что относилось к великим принципам, и тщательно отбирал важные детали. Из всего, что заслуживало быть сохраненным для других эпох и служить наставлением для потомков, он сделал в общей сложности сто книг, состоящих из Канонов, Советов, Наставлений, Сообщений, Речей и Предписаний»

Лао-цзы

Рис. 9.

Труды Лао-цзы (рис. 9) известны нам по изложению историка Сыма Цяня (около 100 г. до н. э.) и ученых школы Конфуция (около 250 г. н. э.).

Лао-цзы родился в княжестве Чу в современной провинции Хэнань около 604 г. до н. э. Легенда гласит, что мать вынашивала его в течение 72 лет, поэтому при рождении его волосы уже были седыми, благодаря чему его назвали Лао-цзы, что означает «старый мальчик».

В действительности он занимал пост Хранителя Записей при дворе князя Лю; он управлял княжеской библиотекой и впоследствии встречался с Конфуцием.

Пожилой Лао-цзы, уже считавшийся в то время великим мыслителем, не был вдохновлен ни принципами Конфуция, требовавшими жесткого государственного контроля и централизованной власти, ни системой бюрократической иерархии, которую он поддерживал и проповедовал. Лао-цзы предпочитал простую крестьянскую жизнь, такую, как во времена «золотого века» и императора Шуня (около 2042 г. до н. э.), когда Земля была чистой и не оскверненной деятельностью людей, занятых войной и наживой.

Последователи Лао-цзы обозначили главные ориентиры его философии даосизма (от слова дао, «путь») в книге «Дао Дэ Цзин», состоящей лишь из 5000 иероглифов и впервые появившейся примерно через 250 лет после его смерти. Лао-цзы подчеркивал человеческую потребность жить в гармонии с природой, существовать «здесь и сейчас», а не совершать добрые дела, которые впоследствии принесут выгоду человеку или государству. Он считал, что во вселенной существует скрытый принцип, требующий равновесия всех вещей и препятствующий их избытку или умалению. Срединный путь вел к гармоничному существованию, а нарушение равновесия приводило к разладу и несчастью, но силы природы постоянно стремились восстановить равновесие.

Объясняя это положение, Лао-цзы изобрел модель, не слишком отличающуюся от теории современной физики, в которой вселенная разделена поровну между негативной и позитивной энергиями. Позитивная энергия ян и негативная энергия инь находились в гармоничном взаимодействии друг с другом. Энергия инь по своей природе является женственной и водянистой — это энергия Луны и дождей, которая достигает своего максимума в зимнее время. Энергия ян является мужественной и плотной — это сила Солнца и Земли, которая достигает максимума в летнее время. Их объединяет Дао, или Срединный Путь. Дао объемлет все; следовательно, можно сделать вывод, что Дао является богом либо в физической форме (вселенная), либо в духовной форме. Все причины и следствия происходят из-за отклонения от Срединного Пути.

С помощью своей философии Лао-цзы стремился проникнуть в тайны творения и бытия, впервые попытавшись выразить понятия, не поддающиеся точному определению. Главным в его учении было то, что все является относительным и взаимно дополняет друг друга; черное дополняет белое, хорошее дополняет плохое, горячее дополняет холодное и т. д. По мнению Лао-цзы, проповедь тех или иных качеств означала их отсутствие, в чем заключалось главное разногласие между ним и Конфуцием: «Зачем говорить о дисциплине, если обладаешь ею?», «Зачем говорить о потребности в уважении, если у тебя есть такая потребность?» В разуме Лао-цзы не было места для прихотливых измышлений и жестких принципов Конфуция.

Он считал, что мудрец должен действовать, не думая о результате, и трудиться, невзирая на лица и звания с верой в то, что смирение исключает соперничество. Мудрый человек любой ценой должен избегать славы и преклонения: «Когда доброе дело сделано и близится слава, уйди с дороги, это путь Неба».

В 10-м разделе «Дао Дэ Цзин» речь идет о том, «что может быть сделано» (без эффекта причин и следствий), и говорится: «…действовать и не ожидать ничего взамен — это называется высшей добродетелью». В других разделах говорится о поведении мудрого человека:

«Преодоление трудного начинается с легкого, осуществление великого начинается с малого, ибо в мире трудное образуется из легкого, а великое — из малого, поэтому совершенномудрый начинает не с великого; тем самым он совершает великое. Кто много обещает, тот не заслуживает доверия, где много легких дел, там много и трудных, поэтому совершенномудрый относится к делу как к трудному и не испытывает трудности».

Вот некоторые другие афоризмы Лао-цзы.

— Тот, кто чем-либо владеет, потеряет.

— Те, кто, совершая дела, спешат достигнуть успеха, потерпят неудачу.

— Умный полководец не бывает воинственным.

— Совершенномудрый человек светел, но не желает сверкать.

— Кто умеет крепко стоять, того нельзя опрокинуть, кто умеет опереться, того нельзя свалить.

— Великое совершенство похоже на несовершенное, но его действие не может быть нарушено; великая полнота похожа на пустоту, но ее действие неисчерпаемо.

— Великое состоит из малого, а многое — из немногого.

— Твердое и крепкое — это то, что погибает, а нежное и слабое — это то, что начинает жить.

— Кто не теряет свою природу, тот долговечен; кто умер, но не забыт, тот бессмертен.

— Побеждающий людей силен, побеждающий самого себя могуществен.

— Совершенномудрый ставит себя позади других, благодаря чему он оказывается впереди.

— При установлении порядка появились имена. Поскольку возникли имена, нужно знать предел их употребления. Знание пределов позволяет избавиться от опасности. Кто, имея знание, делает вид, что не знает, тот выше всех.

После «сожжения книг» при династии Цинь около 208 года до н. э. появилась более магическая и шаманская разновидность даосизма, имевшая мало общего с учением Лао-цзы. При поддержке императора У-ди при династии Западная Цзин (265–289 г. н. э.) даосы принялись за поиски волшебных рецептов изготовления эликсира жизни и секретов бессмертия.

«И Цзин» («Книга Перемен») впервые появилась при династии Чжоу (1049—313 г. до н. э.); ее также называют «Чжоу И» или «Чжоуской Книгой Перемен». Конфуций и более поздние философы дополнили ее своими комментариями. Короткие пассажи «И Цзин» являются разновидностью оракула, с помощью которого небо дает знать людям о своих намерениях. Она состоит из 64 разделов, каждый из которых озаглавлен гексаграммой из шести линий, которые могут быть сплошными или прерывистыми.

Каждая гексаграмма имеет свое название, в котором содержится ключ к ее истолкованию. Линии выбираются с помощью случайного выбрасывания шести стеблей тысячелистника или монеток. Спрашивающий формулирует свой вопрос перед броском, а книга дает интерпретацию смыслового значения гексаграммы. Прямые и прерывистые линии связаны с двойственной природой инь и ян, то есть с Лао-цзы и даосизмом, но эти две школы имеют мало общего.

Мэн-цзы

Рис. 10.

Философ Мэн-цзы (372–289 г. до н. э.), последователь и почитатель Конфуция, написал четвертую из «четырех шу», входящую в традиционный канон конфуцианства. Его понятие о нравственности было основано на вере в изначально добрую природу человека, хотя он признавал, что доброта требует совершенствования.

Во время жизни Мэн-цзы феодальный Китай был расколот на 12 воюющих княжеств; эта эпоха получила название периода Борющихся Царств (рис. 8).

Мэн-цзы наивно полагал, что он может совершить путешествие во все княжества, проповедуя конфуцианскую модель политической корректности, что позволит примирить враждующих правителей.

Когда один из князей проникнется конфуцианскими идеями, за ним обязательно последуют другие и на земле воцарятся мир и порядок. Но такое могло произойти лишь в том случае, если бы все княжества обладали равными возможностями, чего не было и в помине.

Мощное княжество Цинь набирало силу и не видело никакой выгоды в подобном предложении. Более того, без участия Цинь другие княжества не имели причин для объединения. В 310 году, после 20 лет безуспешных переговоров и увещеваний, Мэн-цзы отошел от дел и стал составлять записи своего учения.

Подписываясь под идеями Конфуция, он также утверждал, что человек обладает добросердечием (совестью) и что «тот, кто постиг свое сердце, знает свою истинную природу, а если человек знает свою истинную природу, он знает природу Неба».

Кроме того, он верил, что каждый человек может достигнуть совершенства и терпит неудачу лишь потому, что не пользуется своими возможностями или не осознает их:

«Великий человек — тот, кто не теряет ребенка в своем сердце. Он не думает заранее, что его слова будут искренними, а его поступки будут решительными, он просто пребывает в истине»

Как и Конфуций, Мэн-цзы предпочитал пользоваться эвфемизмом «Небо» вместо слова «Бог»:

«Когда Небо собирается возложить на человека важные обязанности, оно сначала испытывает его сердце. Оно заставляет его напрягать мышцы и сухожилия; оно заставляет его тело испытывать голод; оно ввергает его в нужду и бедность и ставит препоны его начинаниям. Таким образом оно укрепляет его сердце, закаляет его характер и дает то, без чего человек остался бы неспособным»

В III веке нашей эры в Китае появились упорядоченные религии. Начиная с IV века соперничество между даосами и буддистами Махаяны то затухало, то разгоралось в зависимости от прихотей правящего двора; в 550 году император Чжан Вэнь-ди в попытке установить общие религиозные порядки заставил даосов принять буддизм, а танский император Гао-цзу (618–626) запретил все религии во время первых пяти лет своего правления. Впоследствии Сюань-цзун (712–756 г. н. э.) возродил даосизм в его первоначальной форме и присвоил трудам Лао-цзы название «Дао Дэ Цзин» («Канон Пути и Добродетели») — название, под которым они известны по сей день. Он добавил свои комментарии и постановил, что книга должна заменить «Беседы и диалоги» Конфуция в качестве стандартного текста для наставления и духовного развития. Спустя несколько лет эту роль стала играть «Книга Перемен».

Сыма Цянь

Значительная часть того, что нам известно о ранней истории Китая, сохранилась благодаря трудам историка Сыма Цяня. Он был сыном хронографа и астролога Сыма Тана, работавшего на императора У-ди (141—87 г. до н. э.) из Западной династии Хань, и пришел на смену своему отцу в этой должности.

Сыма Цянь составил свое повествование об истории Китая под названием «Ши Цзи» («Исторические записи») в период между 103 и 97 годом до н. э. Его труд включал научные, исторические и биографические сведения о предыдущих эпохах начиная с времен императора Яо (2145 г. до н. э.)

«Бамбуковые книги»

Хронология императорских династий Китая, представленная в Приложении 2, взята из «Бамбуковых книг», обнаруженных в 279 г. н. э. Этот текст, разделенный примерно на 70 глав или книг, содержит ценные сведения о древней истории Китая.

Весть о важном открытии впервые появилась в «Истории императора У-ди» (265–289 г. н. э.):

«На пятом году его правления некие разбойники из округа Гэ вскрыли могилу князя Шэня из Вэй (умер в 279 г. н. э.), где обнаружилось большое количество «бамбуковых табличек», исписанных мелкими иероглифами общим содержанием более 100 тысяч слов; впоследствии эти таблички были помещены в императорскую библиотеку»

Через два года таблички были переписаны современными иероглифами и расположены в хронологическом порядке; всего получилось 15 разных категорий, во многих из которых содержались сведения мифологического характера. В двух книгах содержатся исторические повествования, сравнимые со сведениями из конфуцианского канона. Они начинаются со времен правления Желтого императора Хуан-ди (около 2697 г. до н. э.) и охватывают период до конца династии Чжоу (313 г. до н. э.).

Многие считают, что величайшим англоязычным исследователем китайской истории был христианский миссионер Джеймс Легг (1815–1897), написавший следующие слова о публикации своего великого труда «Классические литературные произведения Древнего Китая»:

«Эта работа, которая является результатом более 25 лет кропотливых исследований, необходима для того, чтобы остальной мир действительно узнал о великой Китайской империи, чтобы наши миссионерские усилия подкреплялись достаточно глубокими познаниями и приносили долговременные результаты. Я считаю, что публикация всего свода книг Конфуция с примечаниями немало поспособствует трудам будущих миссионеров»

В 1837 году Легг принял сан англиканского священника и стал изучать теологию. По завершении курса обучения он согласился занять пост на Дальнем Востоке ив 1838 году вместе со своей женой отплыл в Малакку, где занял место своего предшественника, доктора Роберта Моррисона, директора Англо-Китайского колледжа. Моррисон основал колледж с целью распространения христианства в Китае через составление и публикацию англо-кантонского словаря и учебников по английскому языку. Он также намеревался перевести Библию на китайский и открыть в Китае типографию, если представится такая возможность.

В 1841 году Легг воспользовался захватом Гонконга британскими войсками (это произошло в 1839 году) и учредил миссионерскую школу для китайских детей. Жизнь Легга в Гонконге давала ему возможность изучать различные аспекты традиционных китайских знаний, учить язык и совершать поездки в Кантон, на континент. Он быстро осознал, что, прежде чем пытаться насаждать христианство в умах и душах китайцев, ему следует познакомиться с их историей и традициями, кропотливо изучая исторические документы.

В 1858 году Легг собрал достаточное количество переводов для публикации своих работ. Местный бизнесмен Джозеф Джорден пришел к нему на помощь и выделил 16 тысяч долларов, чтобы покрыть издержки на публикацию с использованием типографии при миссионерской школе.

В 1861 году первый том «Классических литературных произведений Древнего Китая», включавший «Беседы и диалоги» Конфуция, «Великое учение» и «Доктрину о среднем», был опубликован в Гонконге. Вскоре за ним последовал второй том, содержавший труды Мэн-цзы, и третий том — «Шу Цзин», или «Книгу исторических документов».

В 1867 году Легг вернулся в Лондон и через два года завершил последние два тома: четвертый — «Ши Цзин», или «Книга Песен», и пятый — «Шунь Цю», опубликованные в 1871 году (том IV) и 1872 году (том V).

В 1873 году Легг вернулся в Шотландию, а три года спустя принял заново созданный пост руководителя кафедры ки тайского языка при Оксфордском университете. Он умер за письменным столом в 1897 году, работая над своими переводами.

Доктор Джозеф Эдкинс из Шанхая в надгробном слове при прощании с Леггом так отозвался о нем:

«Даже сейчас, когда Джеймса Легга больше нет с нами, эти тома, итог его долгой и трудной работы, содержат богатый запас фактов, благодаря которому иностранные читатели в Европе и Америке могут составить точное суждение о Китае. Здесь содержатся популярные изречения и идеи, правящие умами ученых людей и всего народа, здесь содержатся принципы, которым следует каждая группа населения во всех провинциях. Эти книги для китайского общественного сознания означают то же самое, что Библия для христиан, Коран для мусульман или Шекспир для знатока английской поэзии. Вручить эти книги тем, кто с отчаянием вглядывается в страницы «Мэн-цзы» или «Исторических записей», — это самая полезная услуга и похвальное достижение. Занимаясь своей работой, Легг сделал неуклонным правилом прямое выполнение миссионерских обязанностей, на чем было сосредоточено его внимание и усилия»

Джозеф Нидхэм

Еще один важный вклад в наше понимание духовной жизни Древнего Китая внес Джозеф Нидхэм, который с 1918 года изучал биохимию и эмбриологию в Кембриджском университете.

Там он встретился и подружился с несколькими китайскими коллегами, разделявшими его интересы в истории и науке. Нидхэм заинтересовался, почему, с одной стороны, древние китайцы значительно опережали остальной мир в своем развитии, а с другой стороны, почему современный Китай, учитывая его богатую историю, не опережает другие страны на целые века. В попытке объяснить этот парадокс он решил изучить историю китайской науки и технологии.

В 1942 году Нидхэм приехал в Китай в качестве эмиссара британского Королевского общества и получил пост научного советника при посольстве Британии в Чонцине, что дало ему прекрасную возможность для путешествий по стране. Он встречался с врачами, учеными, инженерами, библиотекарями, историками и крестьянами, каждый из которых мог рассказать ему свою историю. Это дало Нидхэму необходимую информацию, понимание и чувство сопричастности к китайской культуре, что позволило ему составить книгу «Китайская наука и цивилизация», опубликованную издательством Кембриджского университета. Первый том увидел свет в 1954 году, а в следующие 30 лет было опубликовано еще 14 томов.

Нидхэм был поражен, узнав, что почти все выдающиеся открытия или изобретения в области науки, медицины, сельского хозяйства и инженерии были впервые совершены в Китае. Он так и не решил парадокс, который старался объяснить, хотя в своих книгах он отмечает, что протестантская Реформация, развитие капитализма и буржуазного предпринимательства в Европе могли повлиять на ситуацию, но его исследование дает нам замечательное представление об изобретательности китайцев, начиная с 1400 г. до н. э.

Шелк

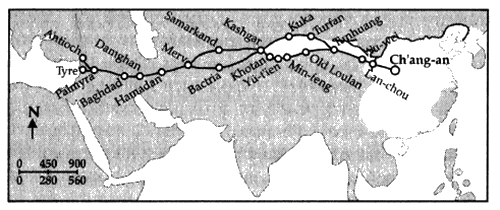

Некоторые исследователи полагают, что торговля шелком и появление рынков на Великом шелковом пути (трансазиатский торговый маршрут) оказали более глубокое влияние на развитие Китая, чем любой другой исторический фактор. Этот путь пролегал через горы и пустыни, так долго изолировавшие страну от остального мира.

Изготовление шелка в Китае началось более 4000 лет назад. Хотя шелк был ценным материалом для одежды, он также играл важную роль в качестве основы для письма. Китайские исторические хроники записывались на шелковых свитках задолго до появления бумаги. Вместе с тем шелк был ценным товаром для торговли с другими странами и таким образом не только сохранял для потомков историю Китая, но и занимал важное место в экономике страны.

Исследователь Юэ Чжу Шу, ссылаясь на цитату из книги «Некоторые китайские реликвии и археологические ценности» («Foreign Languages Press», Пекин, 1995), называют Хуан-ди (Желтый император, около 2697 г. до н. э.) родоначальником одомашнивания шелковичных червей и производства шелка в Китае.

Процесс изготовления шелка оставался строго охраняемым секретом до тех пор, пока византийские монахи не вывезли тайно из страны яйца шелковичных червей.

Личинки мотыльков семейства Bombycidae и Satumiidae свивают коконы из шелковых нитей при окукливании; китайский шелкопряд считается наиболее продуктивным, и его личинка наматывает на себя в среднем 275 метров шелковой нити. После окукливания гусеницы личиночная ткань разрушается и формируются структуры взрослой особи.

Вылупившись, не умеющий летать самец шелкопряда отправляется на поиски самки, стимулирующей феромонами его половое влечение. После нескольких часов спаривания самка откладывает около 500 белых дискообразных яиц размером с игольное ушко, которые содержатся в прохладном месте в течение первых недель развития. Вылупившиеся гусеницы питаются белыми листьями шелковичного дерева, увеличивая вес своего тела в 10 тысяч раз за 28-дневный срок своей жизни.

Каждые шесть дней гусеница погружается в спячку в течение одного дня, после чего сбрасывает с себя старую кожу. Через 28 дней она выпускает шелковую нить, прикрепляя себя к месту, сворачивается восьмеркой и покрывает свое туловище сероцином — слизистой жидкостью из мундштука (отверстие, которое ведет к двум шелкопрядильным железам, обвивающим тело гусеницы по всей длине). Эта жидкость истекает со скоростью около 30 см в минуту. Сероцин затвердевает от контакта с воздухом и превращается в кокон. Самцы и самки шелкопряда погибают через 2–3 дня после спаривания, а цикл продолжается.

В обычных условиях появление взрослой особи шелкопряда разрушает кокон и делает его непригодным для шелкопрядения, поэтому при производстве шелка личинку убивают еще до метаморфозы с использованием нагретого воздуха, затем кокон отмачивают и аккуратно разворачивают. Несколько нитей из коконов объединяются в так называемую коммерческую нить, используемую при изготовлении шелковых тканей. Для изготовления шелкового галстука требуется примерно 110 коконов, а для блузки — 630 коконов. Для того чтобы изготовить большое шелковое кимоно, необходимо использовать около 3000 червей, поедающих в общей сложности 61 кг листьев тутового дерева.

Богатые аристократы, высокопоставленные чиновники и ученые наряжались в тонкие шелка, в то время как крестьяне обходились одеждой из конопляной мешковины грубого плетения. Поставки шелка строго контролировались, чтобы ткань поступала только тем, для кого она была предназначена. Даже купцам, торговавшим тканью, было запрещено самим носить шелковую одежду.

В качестве материала для письма шелк ценился выше, чем глиняные таблички, древесная кора и бамбуковые шесты, поскольку он был легче и более удобен для транспортировки.

Великий шелковый путь

Примерно в 138 году император У-ди, правитель династии Западная Хань, подвергшийся нападению воинственных кочевников сюнну на севере (см. рис. 18), отправил своего гонца Чжан Цяня в западные регионы, пытаясь заключить союз с племенами юэчжи, противниками сюнну, но гонец был схвачен и 10 лег провел в заключении. Освободившись, он продолжил свой путь на запад и в конце концов нашел юэчжи в регионе Дася (территория современного Туркестана и Афганистана), в окрестностях города Бактрия, ранее находившегося под управлением греков (рис. 11), где он обнаружил цивилизованное оседлое население.

Вернувшись домой в 126 году до н. э., он рассказал императору о своих путешествиях, о выносливых западных конях, которые могут быть полезны в сражении, бактрийских верблюдах (см. вкладка Id), которые могут целыми днями обходиться без воды, путешествуя в пустыне, и предложил установить торговый маршрут через Азию в Бактрию, а впоследствии к берегам восточного Средиземноморья и портам Красного моря.

У-ди принял совет своего посланника и отправил экспедиции, которые основали посольства вдоль предполагаемого маршрута, связывающего города-оазисы Центральной Азии вплоть до Бактрии, расположенной в 3000 км на западе. Торговля по Великому шелковому пути постепенно развивалась, но караваны все чаще подвергались атакам грабителей.

В 97 г. н. э. генерал Пань Чжао заново утвердил влияние династии Хань в Центральной Азии, отправившись в экспедицию с армией численностью свыше 70 тысяч человек, которая обезопасила торговые маршруты вплоть до Каспийского моря.

Безопасность продолжала укрепляться во времена правления Могулов (1279–1368), обеспечивавших охрану на всем протяжении маршрута, который к тому времени пролегал через пустыню Гоби, Самарканд и Антиохию к средиземноморским портам Греции, Италии, Ближнего Востока и Египта. Именно в это время итальянский купец и первооткрыватель Марко Поло стал первым европейцем, попавшим в Китай, и долго служил при дворе императора Кубла-хана. Вернувшись в Италию 20 лет спустя, он описал свои странствия в книге «Путешествия», познакомившей европейцев с таинственной страной на Востоке.

Торговля развивалась в обоих направлениях. Пряности, чай, керамика, бронзовая утварь, нефрит и лакированные деревянные изделия с Востока обменивались на золото, серебро, хлопок, верблюдов и лошадей с Запада.

Буддизм приходит в Китай

До прибытия буддизма по Великому шелковому пути религиозные и философские течения в Китае были разделены между конфуцианством и даосизмом.

В текстах из Шри-Ланки утверждается, что царевич Гаутама Сиддхартха (Будда, около 563–483 г. до н. э.) родился в Капилавасту между непальскими отрогами Гималаев и рекой Рапти. Там гиакъя («могущественные») выращивали рис и торговали со своими соседями коса-ла, жившими на юго-западе.

Тексты из Шри-Ланки, написанные на пали, священном языке буддизма (раннем варианте санскрита), называют основателя религии «просветленным» — великим учителем, проповедовавшим спасение и освобождение для всех людей. Он женился и стал отцом одного сына, Рахула, который впоследствии стал одним из его учеников.

В возрасте 29 лет Будда покинул свой дом и стал странствующим аскетом. Он размышлял о немощах преклонного возраста и ужасе перед смертью и сопоставлял бедствия несовершенного мира с идеей о совершенном творце всего сущего. Согласно его учению, этот парадокс мог быть разрешен только благодаря просветлению.

В летописях сохранилось описание его ухода:

«Отшельник Гаутама удалился из дома в дикую глушь еще в молодые годы, в расцвете юношеской силы, в пору цветения и свежести. Хотя его родители не желали этого и проливали горькие слезы, Гаутама сбрил волосы и бороду и облачился в желтые одежды»

Семь лет Будда странствовал в поисках духовного просветления и побывал учеником у двух известных наставников. Разочаровавшись в ученичестве, он совершил путешествие в королевство Магада и прибыл в город Урувела. Там среди прекрасных лесов он провел много лет, упражняясь в самодисциплине, подавляя свои желания и устремления и ожидая духовного просветления. Такие способы, как длительный пост и задержка дыхания, оказались безуспешными, и в конце концов пятеро друзей, которые путешествовали вместе с Буддой, оставили его.

Наконец, сидя под деревом боддхе (древо познания) в окрестностях города Гая в Бихаре, Будда пять недель провел в медитации. Там его застала гроза, во время которой его посетил змей Макулинда, предоставивший ему свою защиту: змей обвился вокруг Будды и накрыл его сверху своей головой.

За пять недель Будда испытал несколько этапов отрешения от мира. Он стал просветленным, узнал о переселении душ и постиг четыре священные истины:

1. Страдания объемлют мир.

2. Причины страдания — желания и привязанности.

3. Страдания можно преодолеть нирваной (исчезновением желаний), которая является состоянием вечности.

4. Путь к нирване лежит через буддизм.

Осознав, что аскетизм, как и излишества, не приносит пользы, Будда избрал средний путь между умерщвлением плоти и потаканием собственным желаниям — путь, ведущий к миру, знанию и просветлению и, наконец, к нирване. Впоследствии его выбор получил название «восьмеричного пути»: правильная вера, правильные решения, правильная речь, правильные действия, правильная жизнь, правильные усилия, правильные мысли и правильная сосредоточенность.

«Рождение — это страдание; старость — это страдание, болезнь — это страдание; разлука с любимым человеком — это страдание; невозможность удовлетворить свои желания — это страдание; стремление цепляться за жизнь — это страдание. Такова, о монахи, священная истина о происхождении страдания: это жажда бытия, ведущая от воплощения к воплощению вместе с желаниями и вожделениями, которые стремятся к удовлетворению; это жажда удовольствий, жажда власти… Такова, о монахи, священная истина о прекращении страдания, прекращении этой жажды через полное уничтожение желаний. Надобно изгонять желания, отделять себя от них, не оставлять им места»

Начиная с этого момента для человека не может быть новых воплощений. Тот, кто блюдет духовную чистоту, избавляется от страданий.

В буддизме умышленно замалчивается идея о существовании души как отдельной энергетической сущности. С одной стороны, буддизм говорит о бесконечном цикле рождения и возрождения для неразвитых душ, а с другой стороны, он не отождествляет прежнюю духовную энергию с новым воплощением. Это противоречие преодолевается позитивным подходом к духовности. Дело не в том, что внутренняя тьма превращается в свет, а в том, что существо, испытавшее внутреннее озарение, изгоняет тьму. Таким образом умиротворенная душа, достигающая нирваны через учение Будды, не возвращается на Землю.

По возвращении в Урувелу Будда совершил ряд чудес и приобщил к своей вере группу аскетов во главе с Касапой. Затем они отправились в Магадху, где обратили в буддизм местного царя.

Путники из отдаленных стран приходили послушать проповеди Будды, когда он бродил по улицам со своими учениками, несущими его чашу для подаяний. Члены этого религиозного братства (Сангхья) с бритыми головами, облаченные в желтые балахоны, добровольно отказались от почестей, собственности и семейных уз, выбрав целомудрие и воздержание.

«Время от времени в мире рождается несравненный учитель, который становится наставником для смертных, блуждающих в тьме неведения, — полностью просветленный благословенный Будда, постигший устройство вселенной, помыслы богов и людей, который передает свое знание другим. Истина, которую он провозглашает в букве и в духе, прекрасна в своем зарождении, распространении и воплощении; он приобщает людей к высшей жизни во всей ее чистоте и совершенстве…»

В возрасте 80 лет Будда отправился в свое последнее путешествие из Раджагаха, столицы Магадхи, в Паталипугту, будущую столицу, чье величие он прозревал в своих пророчествах. По пути он был сражен тяжкой болезнью, но одолел ее в надежде обратиться с прощальной речью к членам своего братства. Он знал, что его земное странствие близится к завершению и что он больше не может возглавлять братство, поэтому убеждал своих последователей полагаться на себя, не искать помощи у других и больше всего стремиться к знанию и просветлению.

Несколько дней спустя Будда прибыл в Кусинагар (современный штат Уттар-Прадеш), где умер на руках своих учеников без жалоб и сожалений. Его последние слова звучали так: «Все вещи тленны по своей природе, прилежно работайте над вашим спасением».

Его смерть сопровождалась мощным землетрясением и раскатами грома с небес.

Похороны Будды состоялись в Кусинагаре со всеми почестями, приличествующими для царя. Его тело было обернуто в пятьсот слоев ткани, заключено в два железных саркофага и кремировано на погребальном костре из благовоний. Легенда гласит, что после кремирования не осталось ни сажи, ни пепла — только кости, которые были разделены на 8 частей, над каждой из которых был воздвигнут курган.

После смерти Будды его учение распространялось в трех формах: сутры (слова Будды), винайя (дисциплины) и дхарма (доктрины), которые вместе образуют три Питаку, или три собрания трудов Будды.

Царь Ашока (262–239 г. до н. э.), правитель Магадхи и внук Чандрагупты, который стал «вторым основателем» буддизма, строил монастыри по всей Северо-Восточной Индии вдоль главных торговых маршрутов на границах страны. Он принял буддизм в качестве государственной религии и немало способствовал распространению учения Будды.

Буддизм появился в Китае вместе с прибытием первых миссионеров около 150 г. н. э., когда некоторые разделы Дхармы были записаны на древесной коре, а впоследствии на шелке странствующими монахами, распространявшими философию буддизма на север через Гималаи и Центральную Азию и по Великому шелковому пути в Китай и Тибет.

Конфуцианство и даосизм, занимавшие главенствующее положение в эпоху Борющихся Царств, во многом определяли политическое, общественное и философское развитие китайского общества и, в свою очередь, изменили ход самих войн, способствуя возникновению империи Цинь во главе с Ши Хуан-ди, но в современном Китае оба эти учения пользуются меньшей популярностью, чем буддизм.

Со временем в разных странах основная форма буддизма подвергалась различным изменениям; в Юго-Восточной Азии наибольшим распространением пользовалась школа Теравады («школа старейшин»), утверждавшая, что медитация является способом избавления от колеса сансары — бесконечного цикла рождения, смерти и возрождения. Три ее главные цели — стремиться к подлинному пониманию природы вещей, стать полностью просветленным человеком, который живет в одиночестве и ничему не учит, и стать полностью пробужденным Буддой.

В Китае, Корее, Японии и Тибете буддизм Махаяны («большой колесницы») развивался примерно со 150 г. н. э. Эта разновидность буддизма поощряла людей, достигших состояния нирваны, становиться действующими буддами (боддхисатвами) и вести других к просветлению.

Сначала буддийские проповеди не произвели впечатления на китайских традиционалистов, придерживавшихся конфуцианства или даосизма, но в эпоху Северных и Южных династий (317–589 г. н. э.; см. рис. 19) буддизм Махаяны получил новый импульс с учением боддхидхармы индийского наставника, прибывшего в Китай около 520 г. н. э. и основавшего школу чань-буддизма (которая оформилась в школу дзен-буддизма в Японии около XII века). Эта школа делала акцент на безмолвной медитации с внезапным вмешательством наставника, вызывавшего «пробуждение» человеческого разума и просветление души.

Эзотерический буддизм (тантризм), популярный в Тибете и Японии, учит, что истинный мудрец уже обладает просветлением, оставшимся от предыдущего воплощения, и оно может быть достигнуто при правильном руководстве.

В XIII веке буддизм в Индии пришел в упадок, столкнувшись с мощным давлением со стороны ислама и индуизма.

Жад

Для древних китайцев этот камень был более драгоценным, чем золото; они верили, что он наделяет бессмертием. Алхимики-даосы измельчали камень в порошок и употребляли его в пищу в надежде, что он создаст невидимый мост, который приведет их на небеса и к бессмертию. Императора и вельмож хоронили в нефритовых костюмах (см. вкладку 15 и 16а).

В древности китайцы добывали жад на реке Юрункэ, или Белой Нефритовой реке, отделяющей пустыню Такла-Макан от гор Куньлунь в провинции Синьцзян в Северо-Западном Китае. В XVII веке каменный товар стал поступать из Бирмы на юго-востоке, из Кореи на юго-западе и Тайваня на юге. Мастера обрабатывали его, превращая в орудия и ювелирные украшения и предметы искусства.

Различные сочетания тепла и давления определяют глобальное распределение месторождений жада (см. рис. 13), которые распадаются на две категории: месторождения жадеита, силиката натрия и алюминия и месторождения нефрита, силиката кальция и магния. Наличие примесей железа в камне определяет его цвет, который варьирует от белого (цвета бараньего жира) до зеленого, красноватого и черного. Жадеит тверже стали и по твердости сравним с кварцем, поэтому его можно обрабатывать лишь более твердыми материалами, такими, как точильные камни с корундовой или алмазной крошкой. Китайцы просверливали отверстия в камне, пользуясь полыми бамбуковыми трубками, набитыми кварцевым песком. В наши дни подлинный жадеит можно отличить от низкокачественного с помощью спектрометра, измеряющего длину волн отраженного света.

Великий шелковый путь обеспечивал торговлю шелком, нефритом и другими товарами примерно до XVI века, а затем пришел в упадок из-за соперничества с более безопасными морскими маршрутами.

Китай в разные эпохи

Желтый император (примерно 2697 г. до н. э.) был легендарным первым правителем Китая, укротившим Желтую реку (Хуанхэ) с помощью дамб и каналов. Отсюда его имя Хуан (желтый) и Ди (сын неба). В «Бамбу-новых книгах» утверждается, что за ним последовали императоры Ку и Шэнь-нун, а затем Яо и Шунь (см. список императоров в Приложении 2, рис. А2а, где показаны династии императоров после Яо — первого правителя, чье существование подтверждается археологическими свидетельствами).

По словам Легга, следующий за Яо император Юй может по праву считаться основателем Китайской империи, поскольку исторические сведения о других правителях, «сильно напоминающие легенды», вызывают подозрения.

Легг считает, что первые поселенцы, потомки Ноя и его знаменитого ковчега, двинулись на север между Черным и Каспийским морями примерно в 2000 г. до н. э, пока не достигли долины Хуанхэ, где стали вести оседлый образ жизни. Таким образом, современная провинция Шэньси была колыбелью китайской цивилизации, где первопоселенцы собирали силы под управлением племенных вождей. Постепенно они стали кочевать во всех направлениях, преодолевая географические препятствия на своем пути.

Эти «черноволосые люди», как их впоследствии называли, несли с собой идеи оседлого труда, возделывания зерна для пропитания, выращивания льна и шелковичных деревьев для изготовления одежды. Они были знакомы с основами астрономии и практиковали внесение дополнительных (интеркалярных) дней для уравнивания календаря с сельскохозяйственными сезонами. Они также пользовались письменными символами, оставшимися от более ранних времен.

Согласно «Историческим записям» Сыма Цяня, император Юй был великим инженером, сумевшим обуздать воды Желтой реки во время разлива с помощью гидротехнических работ:

«Разлившиеся воды стали подобны морю, — сказал Юй. — Они объемлют холмы и уносят великое множество земли, так что люди ввергнуты в ужас и поражены смятением… Я открыл проходы для вод в девяти провинциях и направил их в море, я углубил каналы и направил их в реки». В течение 13 лет Юй усмирял бурные воды, ни разу не вернувшись домой повидать жену и детей. Его труды принесли народу неисчислимую пользу. Потоп прекратился, а поля обильно орошались. Его семье принадлежит часть основания династии Ся. Наследники Юя правили до 1588 [г. до н. э.], когда они были свергнуты династией Шань».

Небо (Бог) считалось верховным правителем, чья благосклонность позволяла земным императорам занимать трон, а князьям — вершить правосудие. На простых людей Небо налагало нравственные обязательства. Все силы, существующие в мире, исходили от Неба. Злодеяния карались бедствиями, а упорство приводило к потере власти над другими людьми и утрате титула.

Князь Чжоу в своем трактате «Установление правительства» дает упрощенный вариант истории Китая от императора Юя до самого себя:

«Юй [около 1989 г. до н. э.], великий основатель династии Ся, окружал себя достойными людьми, почитающими Небо, но Цзе [около 1588 г. до н. э.], последний в его роду, вел себя по-иному. Он творил бесчинства, принимал на службу злодеев и не имел преемников. После него власть в империи перешла к Тану [около 1557 г. до н. э], чей род правил в течение 13 поколений, пользуясь благосклонностью Неба, но со временем его трон перешел к дому Чжоу [около 1049 г. до н. э.], чьи правители ревностно доказывали свою преданность Небу, окружая себя достойными и благочестивыми людьми».

Хотя в древних текстах содержатся сведения о начале цивилизации в Китае, археологические свидетельства до 1935 г. позволяли установить начальную датировку династической истории Китая примерно в начале периода Чжоу (1049 г. до н. э.). В 1935 году кости с гадательными надписями, обнаруженные при раскопках столицы империи Шань в Аньяне (см. рис. 6), подкрепили исторические хроники Сыма Цяня о временах между императором Юем (1989 г. до н. э.) и династией Чжоу (1049 г. до н. э.).

Император Тан создал первое централизованное правительство для различных племенных групп, что привело к развитию искусств и технологий. Методы бронзового литья были усовершенствованы, появились качественная бронзовая посуда и новые виды оружия, например такие, как алебарда. Использование луков и колесниц обеспечивало военное превосходство династии Шань и ее союзников в течение следующих 500 лет. Однако деспотическое правление последнего императора династии Шань Чжоу Синя привело к мятежу, что позволило соседнему княжеству Чжоу, расположенному на территории плодородной долины реки Вэйхэ, подняться к власти. Чжоу Синь был убит У-ваном, который стал основателем новой династии Чжоу примерно в 1049 году до н. э.

При дальнейших правителях династии Чжоу в сельском хозяйстве страны произошли заметные перемены, обеспечившие развитие и относительное процветание феодальной системы. Были установлены границы феодов (провинций), находившихся под управлением вельмож.

Вельможи часто были родственниками императора и следовали за ним в военных кампаниях, организованных на доходы от излишков крестьянских хозяйств, но рост населения приводил к миграции людей в разных направлениях и основанию новых поселений, частично или полностью независимых от центральной власти. В то же время кочевые племена сюнну на севере стали совершать набеги на сопредельные территории страны, сея ужас и опустошение в крестьянских селениях. Город Хао был разрушен после крупного набега и разграблен кочевниками.

Период, последовавший за разрушением Хао (722–481 г. до н. э.), известен как «Период Весен и Осеней» (по описанию, оставленному Конфуцием в его «Анналах Весен и Осеней»), Это была пора своеобразного античного расцвета в Древнем Китае, когда такие великие философы, как Лао-цзы и Конфуций, произвели огромные перемены в мышлении людей, бюрократических системах, общественной организации и структуре правительства.

Различные государства образовывали союзы и конфедерации в попытке защититься от вторжений варваров с севера и юга. Союзы возникали и распадались, но постепенно более крупные государства стали поглощать мелкие. До 770 г. до н. э. существовало около 1700 феодов; через 100 лет осталось лишь 200 феодов, а к 500 году до н. э. сохранилось менее 20.

В 486 г. до н. э. князь У, желавший распространить свое влияние на северные княжества Сун и Лу, распорядился о строительстве канала Ханьго (рис. 8), соединившего реки Янцзы и Хуэй (теперь это часть более длинного Большого канала, который протягивается на север и соединяет Пекин с Гуаньчжоу). Канал не только служил транспортной артерией для войск и товаров, но также обеспечивал ирригацию и позволял контролировать уровень воды во время разлива рек. Примерно в то же время развитие технологии железного литья привело к появлению железной бороны, значительно увеличившей производительность сельского хозяйства. Высвободившаяся рабочая сила пополняла ряды армий, вооружавшихся новейшим оружием: железными мечами, алебардами и арбалетами. С 403 по 221 год до н. э. княжества Ци, Инь, Чжао, Хань, Вэй, Чу и Цинь (рис. 8) почти непрерывно воевали друг с другом, стараясь добиться превосходства.

Возвышение Чженя, сына одного из князей ранней династии Чжоу, и его восхождение на трон Цинь в 246 г. до н. э. резко изменили ход войны. Одним из факторов, способствовавших его успеху в борьбе с Хань, было сооружение канала Чэньго, соединившего реки Цзинхэ и Лохэ (рис. 15), притоки реки Вэйхэ, примерно в 246 г. до н. э. Сыма Цянь так объяснял происходящее:

«Князь Хань, желая помешать расширению Цинь на восток, решил истощить богатства противника. Он послал водного инженера Чэнь-го к князю Цинь, чтобы убедить его в необходимости прорыть канал между реками Цзинхэ и Лохэ. Длина этого канала должна была составлять 300 ли (мера длины, равная 400 м), и он предназначался для орошения земель. Проект был наполовину завершен, когда заговор раскрылся. Правитель Цинь собирался казнить Чэнь-го, но инженера спасла его смекалка. «Хотя этот план был задуман с целью причинить тебе вред, — сказал он, — но если канал будет построен, он принесет огромную пользу твоим владениям». Тогда князь распорядился о продолжении работ. Когда канал был построен, он орошал водой, богатой речным илом, 40 тысяч му [мера площади; 6,6 му равняется одному акру] ранее бесплодной земли, которая вскоре превратилась в зеленые поля и пастбища. Княжество Цинь умножило свои богатства и в конце концов покорило соседние феодальные государства. Впоследствии канал был назван «каналом Чэньго» в честь его строителя».

Примерно в то же время появилась многорядная сеялка (рис. 16), значительно усовершенствовавшая метод посева зерновых культур. Правительственный чиновник Чжао Го (около 85 г. до н. э.) отметил:

«Вол тянет сеялку с бороной, а один человек направляет его и одновременно придерживает сеялку. Таким образом можно ежедневно засевать 100 му земли».

Благодаря обильному орошению, механическому севу и высоким урожаям с дополнительных 227 тысяч акров земли в долине реки Вэйхэ появилась возможность содержать большую армию, в то время как сам канал облегчал передвижение войск и припасов.

Теперь оставалось только два государства: Цинь и Чу. Мощная, хорошо снаряженная армия Чженя быстро одержала верх над противником. Китайский народ впервые получил одного правителя, который в 226 г. до н. э. сменил имя на Цинь (в честь династии) Ши (первый) Хуан (желтый) ди (сын Неба) и стал первым императором объединенного Китая.

Теперь он мог наконец обратить внимание на племена сюнну, которые в годы войны безнаказанно грабили незащищенные северные территории, но протяженность северной границы составляла 6435 км (4000 миль). Ши Хуан-ди решил построить защитную стену, соединявшую отдельные секции (изображенные и датированные на рис. 8), возведенные его предшественниками. Эта самая длинная в мире стена должна была стать непреодолимым препятствием для вторжения северных варваров. Она пересекала пустыни, болота и горные пики, поднимаясь на высоту до 2438 м.

Ее длина составляла 4828 км (3000 миль) от горы Чжэйши в Северной Корее до Линыиао в Западном Китае. На всем протяжении ее строили из местных материалов, от каменных блоков до глинобитных стен. Высота стены достигала 6 м при ширине до 4,8 м, со сторожевыми башнями, возведенными через равные интервалы, которые общались друг с другом с помощью дымовых сигналов в дневное время и факелов в ночное время.

Это был первый в мире скоростной канал обмена информацией, позволявший посылать сообщения через всю страну — от западных окраин до столицы — в течение нескольких часов.

На каждого из 700 тысяч рабочих, солдат и крестьян, участвовавших в строительстве стены, приходилось пять человек, доставлявших стройматериалы, еду, орудия, лошадей, верблюдов и телеги. В целом более 3,5 миллиона человек в течение 10 лет трудились над величайшим в мире строительным проектом. Более одного миллиона человек умерли при сооружении стены, длина которой увеличивалась в среднем на 482 км в год, то есть примерно на 1,6 км в день.

Постройка стены была поразительным достижением. Крестьянские общины на севере процветали; системы каналов, соединявшие северные и южные провинции, ускоряли экономическое развитие, но гигантские общественные работы по строительству стен, каналов, дорог, а также по сооружению императорского мавзолея, над которым трудились 700 тысяч работников, истощили силы народа, начавшего бунтовать.

На Ши Хуан-ди было совершено три покушения. Во время своего краткого правления он редко появлялся на людях. По настоянию своих советников (подробнее об этом см. далее) он приказал сжечь множество ценных книг, а 460 ученых, взбунтовавшихся против этого, были казнены.

Все более занятый поисками вечной жизни, Сын Неба отправлялся в поездки по своим владениям, надеясь отыскать эликсир бессмертия. Во время одной из таких поездок на восточное побережье Шаньдуна он заболел и умер. Наследник престола Мэн Тянь совершил самоубийство, и в 210 году до н. э. на трон вступил младший, слабовольный сын императора Эр-ши. Через 3 года разразился крестьянский бунт и Эр-ши был убит. Мощная династия Цинь, впервые объединившая Китай, распалась менее чем за 15 лет.

В 206 г. до н. э. армия мятежников вторглась в столицу Цинь, город Сянъян, и сожгла оставшиеся книги, на долгое время ввергнув историю Китая во тьму забвения.

Наш рассказ о китайской истории должен был бы закончиться здесь, предоставив читателям право строить догадки о том, как династический Китай стал современной коммунистической республикой, но исторические исследования свидетельствуют о том, что Ши Ху-анди был не последним в роду так называемых сынов Неба, правивших в Китае. Следовательно, было бы преждевременно ограничиваться краткой сводкой династического престолонаследования.

После крушения династии Цинь началась борьба между несколькими предводителями мятежников, желавших вернуться к феодальной системе, но попытки восстановить старый порядок провалились. Император династии Хань Гао-ди (206–195 г. до н. э.) искал компромисса с вождями мятежников. Он раздавал феодалам земельные наделы, но при этом опирался только на своих сторонников (тех, кто мог добровольно отказаться от своих прав впоследствии). Новые поселения создавались в пределах существующих систем и провинций под управлением губернаторов и судей, преданных императору. Действуя таким образом, он постепенно погасил пламя взаимной вражды, что позволило его преемникам унаследовать процветающую и объединенную империю (рис. 18).

Беспорядки время от времени возникали до прихода императора У-ди (141—87 г. до н. э.), завершившего реорганизацию феодальной системы. Было сохранено административное деление, существовавшее еще при династии Цинь, и в стране процветали конфуцианские идеалы. Создание единой чиновничьей службы укрепило империю. Заброшенная, частично разрушенная Великая стена была восстановлена и укреплена для защиты северных границ от продолжающихся вторжений сюнну. На всем протяжении Шелкового пути были учреждены гарнизоны и посольства, а торговля значительно расширилась благодаря притоку товаров с производств, находившихся под контролем государства.

В эпоху поздней Хань торговцы и землевладельцы сильно разбогатели за счет остальной части общества, что дало им рычаги экономического давления на правящие классы. Значительное количество крупных государственных чиновников составляли землевладельцы, и финансирование военных кампаний начало сокращаться. Великая стена снова пришла в упадок, открыв варварам свободный доступ к северным окраинам страны. Не в состоянии отразить эту напасть, династия Хань заключила союз с южными варварами против северных в обмен на товары. Перенесение столицы из Чанъани в долине реки Вэйхэ в Лоян в долине реки Хуанхэ сместило центр экономической жизни на восток, что привело к жесткой конкуренции с поселениями на реке Ху-эй, процветавшими после постройки канала Ханьго. В результате империя распалась на три царства (221–280 г. н. э.): Вэй, У и Шу (рис. 19).

Эти царства боролись за власть до тех пор, пока Вэй, находившееся под управлением династии Западная Хань, не утвердило свое владычество над остальными, на короткое время объединив страну. Но это продолжалось недолго; союзы с варварами привели к иммиграции и проникновению кочевых племен за пределы Великой стены. Вскоре вспыхнула гражданская рознь, причем сюнну поддерживали одного князя, а кочевники то-ба (еще одна группа северных варваров) — другого.

Северные провинции стали полем боя между севером и югом страны. В 383 г. н. э. армия тоба, насчитывавшая 500 тысяч пехотинцев и 270 тысяч конников, атаковала армию Цзинь в битве при Фэйшуй. Атака была отбита, и варвары отступили на север (см. рис. 19). Таким образом, Китай оказался разделенным: варварские князья контролировали север страны, а китайские династии правили на юге.

В 581 году войска Ян Чэна, генерала наполовину китайского, наполовину варварского происхождения, вторглись на юг и нанесли поражение Чэнь, последней из шести династий, правившей в период разделения страны.

Китай снова был воссоединен, хотя и на короткое время, под властью династии Суй, продолжавшейся менее 40 лет. Император Суй Ян-ди (604–617 г. н. э.) приступил к сооружению национальной системы каналов, центром которой был Великий канал, протягивавшийся от Чэ (неподалеку от современного Пекина) на реке Хуанхэ до Гуаньчжоу. Понадобились 6 лет и 3 миллиона человек, чтобы построить канал, позволявший судам проплывать 1800 км в глубь континента от Пекина — подвиг инженерной мысли, сравнимый со строительством Великой стены.

Около 618 г. вторжения с севера, на этот раз из Кореи, поставили режим Суй в тяжелое экономическое положение. Войска рекрутировались из крестьян, что привело к голоду и мятежам; в результате на смену династии Суй пришла династия Тан (рис. 20). Некоторые рассматривают период Тан как «золотой век», когда Китай превратился в великую мировую державу.

Искусство и ремесла снова процветали до 1907 года, когда вторжение с севера привело к расколу государства и образованию пяти разных династий (рис. 21). Китай воссоединился 50 лет спустя при династии Сун (960—1279 г.) за исключением северо-западной провинции Ся, которая находилась под контролем тангутов частично тибетского происхождения, и провинции Ляо, занятой варварским народом киданей на северо-востоке.

В период, последовавший за войнами между Ся и династией Сун (1032–1044), произошло очередное быстрое развитие наук и искусств, несмотря на дальнейшие вторжения северных варваров, что вынудило перенести столицу из Кайфына в Гуаньчжоу, дальше на юг (см. рис. 22). В 1126 году, после 10 лет войны с Ляо, династия Цзинь (ранее бывшая вассальной по отношению к Ляо) завладела Кайфыном и Северным Китаем, а в 1141 году страна оказалась разделена между империей Цзинь на севере и Сун на юге (рис. 23). Но в 1289 году могущественный монгольский лидер Чингисхан достиг Кайфына, оккупировал Китай и учредил собственную династию Юань, правившую всей страной начиная с 1279 года.

Менее чем через 90 лет монголы были вытеснены последней из китайских династий — династией Мин, которая перенесла столицу в Пекин и перестроила Великую стену, сделав ее длиннее и прочнее, чем когда-либо раньше (длина стены достигла 7242 км). Великий канал был расширен и удлинен, а экспедиций в дальние страны способствовали развитию торговли и престижа страны. Но в конце концов империя попала под власть маньчжурской династии Цин (1644–1911), которая, постоянно опасаясь мятежа со стороны коренных китайцев, больше времени оглядывалась, чем смотрела вперед. Страна постепенно приходила в упадок, и китайская технология впервые начала отставать от основного мира. В 1911 году китайцы наконец свергли слабое правительство Цин и учредили республику.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ