Глава 12.

Кельтское искусство

Из предшествующих глав явствует, что с середины первого тысячелетия до н. э. кельты были самым могучим и самым самобытным народом Европы за пределами стран Средиземноморья. Эти кельтские племена, первоначально широко рассеявшиеся по Центральной Европе, постепенно сконцентрировались на западе, образовав более однородный в политическом отношении народ галлов. Хотя они оставили после себя лишь скудные записи, по большей части в форме надписей, мы располагаем обширным материалом об их истории и их институтах из произведений античных авторов. Все более важным источником сведений об их материальной культуре и образе жизни становится археология. Мы кое-что знаем о том, как они жили и умирали; как они сражались и какое оружие использовали; у нас есть сведения об их религии и мифологии, но из-за низкого уровня письменной культуры в то время у нас нет письменных свидетельств самих галлов об их духовной и повседневной жизни.

Тем не менее ключом к пониманию этих сторон жизни кельтов может служить их искусство. С древнейших времен до последнего подъема в окраинных островных государствах Запада в первые века христианства кельтское искусство предстает перед нами как в высшей степени самобытное явление, испытывавшее различные влияния и изменявшееся под воздействием восточных и западных культур, но так никогда до конца не растворившееся в них и даже не подвергшееся сколь-нибудь серьезной трансформации. Его отличала фундаментальная и ни на что не похожая кельтская своеобычность, сохраняющая свой характер на протяжении всей истории кельтских народов, где бы они ни находились. Своими корнями искусство кельтов глубоко уходит в гальштаттскую культуру первой половины первого тысячелетия до н. э. Однако искусство, которое мы определили бы как безусловно кельтское, совпадает со «вторым» железным веком, латенским периодом приблизительно с 500 г. до н. э. по 100 г. н. э. Это искусство Галлии до римского завоевания, находящееся на вершине своего развития. Впрочем, это искусство продолжало процветать в островных кельтских странах е течение первых веков христианской эры. На периферии кельтского мира оно пережило римское завоевание, а в Ирландии, куда не добрались римские легионы, это первоначальное кельтское искусство жило и развивалось до Средних веков, лишь незначительно видоизменившись под влиянием новых мотивов эпохи викингов. Выдающийся исследователь искусства континентальных кельтов, ныне покойный профессор Якобсталь, обобщил свои впечатления, подытоживая свою книгу «Раннекельтское искусство»: «По моему мнению, все кельтское искусство представляет собой единство. Это — творение одного народа, кельтов»[677].

Кельтское искусство справедливо названо первым крупным вкладом варваров в европейское искусство (Jacobsthal, р. 163). Истоки кельтского искусства неизвестны, хотя до недавнего времени господствовало представление, согласно которому оно в древнейший период развилось из одной школы; но где, когда и как? Что послужило причиной его возникновения? Ответ на эти вопросы скрыт от нас. Высказанная недавно точка зрения[678] избегает прямого ответа, представляя развитие кельтского искусства постепенным и весьма сложным процессом, протекавшим под воздействием различных условий и различных мест. И все же это — особое национальное искусство. В своих самых ярких чертах кельтское искусство отличается от искусств других народов: финикийцев и иберов, этрусков и греков. Тем не менее кельтское искусство не было изолированным явлением, а его история свидетельствует о многочисленных контактах с некельтскими народами. Они сыграли большую роль в его развитии в разных аспектах и в разные периоды и позволяют нам составить какое-то представление о его хронологии.

Каковы же основные черты кельтского искусства, благодаря которым мы можем безошибочно идентифицировать его образцы, где бы они ни были обнаружены? Возможно, самым показательным является его оригинальность, выбор и сочетание мотивов, берущих начало из мира природы, мира животных и растений, с небольшими вкраплениями антропоморфных элементов, — а все эти мотивы вместе образуют фантастическое творение воображения, чрезвычайно далекое от действительности. Неизменной остается утонченность композиции. Эта утонченность выражается в изысканности линий, безошибочном художественном вкусе в применении данного орнамента к данному изделию.

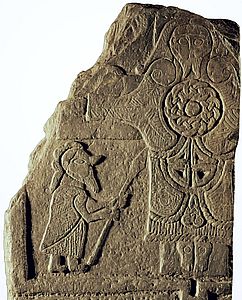

Художественным результатом становится достижение совершенства и изящества в разработке орнаментальных мотивов. Кельтские художники интуитивно осознавали важность плавной линии и обладали твердой рукой при ее начертании. Они любили схематизм. Для них природа была источником вдохновения, источником орнаментальных мотивов, которые воспринимались не как отражение предметной реальности, не как символ (мы настаиваем на этом), но как нечто, подвластное лишь чутью и умению самого художника. У кельтских мастеров было врожденное чувство орнамента, сочетавшееся с безошибочным чувством формы, особенно заметным в их монетах (см. илл. 15; Vаrаgnас, рр. 193–208). Их богатый и даже избыточный запас орнаментов, создающий впечатление почти что ужаса перед пустотой (horror vacui), щедро использовался при создании произведений искусства из любого материала. Кельтское искусство по своей сути скорее образное, чем репрезентативное. В кельтском растительном орнаменте едва ли возможно идентифицировать виды листьев. Когда кельтские художники используют образы из растительного или животного мира, то это скорее стилизация, чем прямое воспроизведение, а их смешение приводит к появлению фантастических образов, напоминающих поздне-античные бестиарии. Эти достижения кельтского искусства наложили свой отпечаток и придали характерные черты всей его долгой истории. Они не были утеряны во время миграций и войн кельтских народов, и в период существования великой галльской нации до римского завоевания. Мы прослеживаем черты кельтского орнамента в прекрасных изгибах стилизованного растительного орнамента на керамике Марны, сохранившейся, например, в Музее Сен-Брие (St Brieuc) в Бретани, и в искусстве орнаментальных рисунков на полях ирландских манускриптов, появившемся несколькими веками позднее, и, возможно, — хотя в данном случае сложнее определить промежуточные этапы развития — в пиктских надгробных плитах.

Эта основная форма кельтского искусства достигла пика своего развития в период владычества Римской империи. Кельтское искусство, укорененное в гальштаттском периоде в первой половине первого тысячелетия до н. э., было не узко национальным явлением, а частью интернационального искусства Евразии, отразившегося в соответствующем стиле греческого «геометрического периода». Его общие черты — стилизация всех природных объектов в линейных, в особенности ломаных, геометрических формах и бесконечные повторения полученных таким образом мотивов. Типичные мотивы — наложенные друг на друга ряды лошадей и водяных птиц. Это — массовое искусство, так как подобные орнаменты могли с равным успехом воспроизводиться и на металлических изделиях, и на керамике.

К VIII веку до н. э. искусство Греции и Италии стало испытывать воздействие более богатой и более разнообразной восточной культуры. Этот период известен античным археологам как период ориентализации. Три столетия спустя сходный стиль появился в Галлии, что повлекло за собой трансформацию старого геометрического стиля. Игра творческого воображения стала более богатой, полной и свободной. Появился насыщенный и по своей сути фантастический стиль, что в сочетании с прежними традициями привело к возникновению совершенно нового и своеобразного искусства. Культурное развитие Галлии, вместе с развитием Северной Европы в целом, отставало от стран Восточного Средиземноморья, и свежие веяния нового искусства пришли в Галлию не напрямую с Востока, но с запозданием, обходными путями, через Грецию в Италию, а из Италии в Центральную Европу, а также, возможно, через Кавказ, хотя источником вдохновения в конечном итоге все же был Восток.

Этот период искусства, который мы определяем как подлинно кельтский, воплощается в своем высшем проявлении в фантастических сочетаниях животных и растительных мотивов, причудливых и неестественных образах природных объектов, восточной флоры и фауны, лотосов, пальм, львов и диких зверей пустыни; отделившихся от своих реальных прототипов и подвергшихся трансформации в чуждом окружении, иногда полностью, иногда лишь частично. Самой поразительной чертой этого нового стиля латенского периода, пришедшего на смену гальштаттскому, было то, что у него не было ни очевидного начала, ни постепенной эволюции. Как пиктское искусство в Шотландии, кельтское искусство уже при первом появлении предстает зрелым и законченным. Объяснить это можно только действием каких-то новых и мощных внешних стимулов, принесших в кельтские мастерские такие иноземные мотивы, как образы населявших пустыни животных и тропической растительности. Однако как именно эти восточные элементы попали к северным кельтам, остается загадкой. Прямые контакты исключаются из-за отсутствия данных о прямых политических или торговых отношениях, ни через степи, ни морским путем через Грецию. По всей видимости, промежуточным звеном при проникновении этих мотивов послужило искусство Этрурии.

Многие наиболее фантастические мотивы, характеризующие кельтское искусство, запечатлены на рельефе его величайшего произведения, большого серебряного котла, обычно называемого Котлом из Гундеструпа. Его части были найдены в 1891 г. в торфяном болоте в Дании. Котел явно кельтского производства и обычно датируется I или II веком до н. э. Присутствие в его орнаменте восточных элементов, таких как изображение слона, и некоторые другие черты предполагают в качестве вероятного места изготовления среднее течение Дуная. Племена скордисков, обитавшие в этом районе, по сообщению Афинея, ценили серебро выше золота[679]. Благодаря своим впечатляющим размерам — 42 см в высоту, 69 см в диаметре — и весу — почти 9 кг[680] — котел занимает уникальное место среди серебряных кельтских предметов. Интересны живые и захватывающие сцены, изображенные как на внутренней, так и на внешней стороне котла, — рогатый бог Цернуннос и другие божественные существа; человеческие маски; змеи; животные, реальные и фантастические; птицы; вооруженные воины; и ритуальные сцены, такие как погружение за ноги в чан человека головой вниз [илл. 5].

Хотя мы и не можем определить истоки кельтского искусства в том виде, в котором мы характеризовали его выше, его духовное становление следует отнести к латенскому периоду европейской культуры. Хотя оно в последующие периоды своего развития и приобрело больше выразительности и яркости, в своих основных чертах оно оставалось латенским. Кельтское искусство называли искусством орнамента, масок, листьев и зверей, соединяющихся в совершенно невообразимых сочетаниях, и конечно, именно эти элементы составляют его отличительные черты, отделяющие его от греческого искусства, воспевающего человека. Это искусство людей, полностью осознающих свою неотделимость от природы. Первых элементов научной классификации еще не существует. Если этому искусству недостает антропоцентризма греческого мира, то оно лишено и надменности, преобладавшей в европейском искусстве с античных времен — с тех пор, как греческая краснофигурная керамика и греческие шедевры скульптуры впервые открыли человеку его достоинство и превосходство в тварном мире.

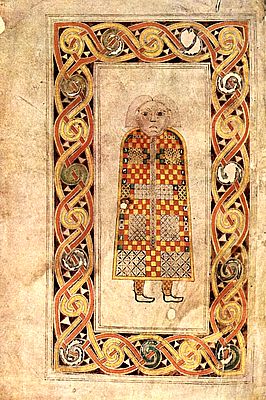

Галльский художник умножал свои узоры, стремясь произвести эффект скорее богатством фантазии, чем выразительной экономией средств. Он так и не осознал истинной ценности пустого пространства, подчеркивающего глубину предмета и составляющего большую часть художественной композиции. Это было великим открытием греков периода краснофигурной керамики, которое никогда не было принято галльскими художниками. Впрочем, позднее мы обнаружим использование пустого пространства в искусстве островных кельтов Ирландии. Галльские художники оставались близки кикладским, которые любили заполнять пространство вокруг главных фигур на своей керамике розетками, раковинами, завитками, отдаленно напоминающими сцены подводной жизни. Характерные черты ранних этапов становления греческого изобразительного искусства, в несколько избыточном и обогащенном варианте, сохранились в кельтских произведениях, особенно в ирландских рукописях. Мы можем с особенной отчетливостью проследить их в иллюстрациях к Евангелию в Книге из Келлса. Изображенные здесь угловатые ломаные человеческие фигуры, подобные фигурам на ранних славянских иконах, напоминают скорее изображения людей на греческой чернофигурной керамике, чем реалистичные формы человеческого тела на краснофигурных изделиях.

Одна из самых поразительных и, возможно, самых революционных черт латенского искусства — введение полихромии. Она пришла в Галлию одновременно с другими восточными веяниями. На раннем этапе полихромии цвет главным образом вводился коралловой инкрустацией; однако на второй стадии коралл уступает место красной эмали. использовавшейся более богато и щедро. Происхождение этого приема неизвестно, но, скорее всего, его родиной была Центральная Азия — возможно, Персия. В Британии красная эмаль использовалась для того. чтобы подчеркнуть красоту драгоценных камней, для создания орнамента на конской сбруе, деталях колесницы и оружии. Один из самых интересных примеров — щит из Баттерси второго латенского периода [илл. 51]. С размерами этого щита любопытно сравнить каменную скульптуру галльского воина эпохи Августа из Мондрагона, теперь находящуюся в Авиньоне [илл. 52]. Эта статуя является ярким свидетельством того, что щит второго латенского периода все еще использовался во времена римского завоевания, и на самом деле, большинстве щитовых шишек, найденных у Алезии, характерны именно для этого типа щитов. Наша иллюстрация позволяет нам представить себе «князя эдуев» Дивикиака, прибывшего в Рим просить помощи против нападения Ариовиста и о котором в Панегирике VIII (57), принадлежащем перу анонимного автора, говорится, что он обращался к императору Константину в 310 г., «держа речь перед сенатом, опершись на свой щит».

Каковы были технические достижения того периода, можно проследить на примере керамики и изделий из металла, в первую очередь потому, что обычно лучше всего сохраняются именно эти предметы. Керамика Ла Тена искусно изготовлена и отличается симметричностью. Ее черная поверхность обычно прекрасно отполирована, а основанием посуды служит маленькая и изящная ножка. Для украшении чаще всего использовалась бронза, с большим мастерством вставленная в детали упряжи, конской сбруи и колесниц, так же как в оружие. Великолепной отделкой отличаются ножны. Бронзовые предметы оживляются свободным использованием выемчатой эмали и красной эмали

Кельтское искусство достигло своей вершины в эпоху расцвета галльских племен. В периферийных странах, в особенности на Британских островах, которые испытали сильнейшее воздействие латенскон культуры, основные его черты продолжали развиваться и совершенствоваться и в эстетическом, и в техническом отношении. Однако творческие силы, силы, которые могли бы привнести новое видение б изобразительное искусство, в самой Галлии исчезли после римского завоевания. Достижения скульпторов греческого античного мира превосходили и обгоняли кельтское искусство даже во времена его наивысшего подъема. Мы увидим, что галлы косвенно подверглись влиянию реалистической греческой скульптуры, но этот процесс проходил в более поздний период и в качестве вторичного явления.

Раннее кельтское искусство не знает объема, по своей сути оно скорее двухмерно, чем трехмерно. Оно в большей мере направлено на визуальное, нежели на осязательное восприятие. То ли как причина, то ли как результат этого плоскостного характера галльская каменная скульптура раннего периода относительно примитива, судя по скудным находкам. Эта традиция все еще сохраняется в отдельных чертах, особенно в прорисовке рта, что видно по каменному изваянию из Гольцгерлингена, Вюртемберг (Jacobsthal. Imagery, Рl. Ib), и даже по каменным головам из Энтремона. Местная скульптура из камня довольно груба и предполагает, что кельтские ремесленники плохо представляли технику изготовления художественных произведений из камня, а каменная скульптура не получила развития в качестве местного искусства до тех пор, пока на север не проникло влияние средиземноморской скульптуры. Это в особенности верно для ранних антропоморфных изображений, напоминающих стелу в вертикальном положении и статичных в сидячем. Даже скульптурное изображение человеческого лица, обладающее, как правило, наиболее сильным эмоциональным воздействием на зрителя, является в данном случае лишь стереотипным каноническим образом, зачастую добротно и весьма искусно выполненным, но не отмеченным стремлением передать индивидуальные черты и изяществом деталей.

В целом кельтские изображения живых существ, сделанные в металле, превосходят свои скульптурные аналоги. Отличительной чертой этих изделий можно назвать их размер и сферу применения — это бронзовые миниатюрные фигурки, в большинстве случаев служащие ручками или другими деталями больших по размерам и обычно бытовых примеров. Головы и бюсты стилизованы и напоминают типично кельтские черты, сходные с каменными скульптурами. Яркий пример — бронзовый рельеф из Вальдалесгейма (Jacobsthal. Рl.8, fig. 156) с типично кельтской головой, «широкой сверху, узкой снизу», выпуклыми глазами, треугольным носом, подчеркнутыми бровями, узкой прорезью рта, отсутствием четко выраженных ушей, обрамлением из двух листьев, направленных вниз, и завитком на макушке, что могло быть стилизованной формой волос, хотя обычно этот прием характеризует изображения кельтских божеств.

Кельтские каменные скульптуры зверей исключительно редки [илл. 53]. Впрочем, редки и бронзовые изображения животных, выполненных в реалистической манере. Наиболее интересные примеры — бронзовая лошадь 12 см высотой из погребения с колесницей под Триром, представляющая собой неловкую попытку передать внешний вид реальной лошади, и кабан из Будапешта, который был бы вполне убедителен, если бы щетина на загривке не была заменена кельтскими спиралями и полукругами. Небольшой бронзовый олень (10 см в высоту) искусно сделан, но схематичен по форме (Jacobsthal, рl. 372). Назначение этой вещи неизвестно, но определенные детали напоминают скифскую технику. Использование птиц в качестве орнамента, одиночных, в геральдических парах или в рядах, слишком широко распространено в искусстве евразийского мира начиная с гальштаттского периода, чтобы считать его чисто кельтским, но было важным мотивом и в кельтском искусстве. Наиболее эффектным примером латенского звериного стиля может служить обнаруженное на сосуде из Лоррена схематичное изображение лис (?), подкрадывающихся к утке [илл. 10], представляющее собой редкий пример предметного искусства. Художник в совершенстве сумел передать беспечность утки и ловкость хищного зверя, обучающего охоте своих детенышей. Детали демонстрируют черты восточного стиля, используется как коралл, так и эмаль, ножные суставы обозначают обычные спирали, а мех — штрихи; однако эта сценка на предмете, найденном на Мозеле, дает нам редкую возможность представить себе, как галльское искусство могло бы быть использовано для иллюстрации поэмы Авсония «Моселла» (древнее название реки Мозель).

Типичные ручки в виде зверей есть и на кувшине из Зальцбурга (Jacobsthal, рl. 382), и на кувшине из Боршер Ауэ под Гейзой (Jacobsthal. рl. 382, 383). В последнем случае зверь изображен стоящим на плече кувшина и тянущимся к горлышку, чтобы выпить из него. Несмотря на отличие мотивов, нельзя не вспомнить пса, составляющего часть ручки ложки в кладе из Сент-Ниниана с Шетландских островов, жадно тянущегося высунутым языком к пище[681].

Именно мастерство греков в обработке камня, который в их стране был естественным материалом, впервые в Европе послужило толчком к развитию искусства организации пространства и создания из камня как бытовых, так и культовых сооружений. В кельто-лигурийских оппидумах первоначальная простая кельтская традиция фортификации развилась в строительство городов с регулярными улицами и храмами. Впрочем, со времен открытия деревянной скульптуры в Галлии, о которой мы поговорим позднее, мы можем ожидать новых находок, которые представляли бы собой образцы более совершенной галльской деревянной архитектуры, чем считалось ранее. И на территории Галлии, и на территории Британии умение обнаружить следы ранних деревянных останков принадлежит к относительно недавней археологической технике. Мы должны быть готовы к сюрпризам.

Кельтская каменная скульптура в конечном счете развилась в двух регионах — (1) в Германии, где это искусство достигло наибольшей самобытности и где достаточно скудны признаки чуждого влияния; и (2) в Провансе, где обнаруживаются следы влияния чуждых культур, в первую очередь культуры Марселя, не последнюю роль в этом ансамбле играла и древняя Лигурийская культура. Не может быть сомнений в том, что движущим мотивом возникновения и распространения каменной скульптуры, особенно на юге, был ее функциональный характер, который к тому же, как мы увидим позже, был тесно связан с развитием крупных святилищ. На севере архитектурная функциональность каменных изваяний из Гольцгерлингена в Вюртемберге (см. выше) свидетельствуется наличием специальных шипов, закреплявших изваяние прямо в стене, и наличием у этих скульптур основания, являвшегося частью фундамента. По мнению Якобсталя, эти фигуры были неотъемлемой частью стены.

Известны некоторые примеры каменной скульптуры из Рейнской области и Вюртемберга. Главный центр — Пфальцфельд в Гунсрюке в землях треверов, где обильно представлены кельтские курганы. В их числе знаменитый обелиск из известняка [илл. 14], со всех четырех сторон украшенный кельтскими рельефными узорами, а человеческую голову венчают рыбьи пузыри, над которыми находятся 5-образные узоры, напоминающие лиру. Этот столб, вероятно, первоначально заканчивался еще одной человеческой головой. Он чрезвычайно архаичен и может датироваться IV или III веками до н. э. (Filip, р. 161). Мотив человеческой маски получил широкое распространение, и его можно сравнить с изображением на бронзовой пластине из Тал-и-Ллина в Мерионетшире (Уэльс) [илл. 56] раннелатенского периода[682]. Первоначальный галльский прототип, возможно, восходит к этрусским украшениям V века до н. э.

Скульптура на юге опять-таки разделяется на две группы. Первая, не столь многочисленная и менее значимая, тесно связана с Марселем и испытала прямое влияние греческой скульптуры. Вторую группу составляют произведения местных художников, выполненные в так называемой кельто-лигурийской традиции, которая представляет собой сочетание древнейшей местной культуры средиземноморского побережья к востоку от нижнего течения Роны и наложившихся на нее позднейших кельтских черт III века до н. э. Эта группа скульптур найдена на небольшом пространстве и очень сильно отличается от греческой и римской скульптуры. Все работы в этом стиле выполнены из местного камня местными художниками. Наиболее многочисленные и впечатляющие находки были сделаны в религиозных святилищах Энтремона и Рокепертуса к северу от Марселя; их архитектурные особенности разбираются ниже. Другие святилища в том же районе, например Гланум (греч. Гланон), имеют ряд общих черт. В первую очередь их объединяет то, что все эти культовые сооружения использовались в хтонических культах, по существу являясь святилищами мертвых и входом в Потусторонний Мир. Подобное святилище сохранилось в Глануме до эпохи Августа. История этих древних кельто-лигурийских святилищ восходит к гальштаттскому периоду, а сами они представляют большой архитектурный интерес. Их дверные перемычки обильно украшены геометрическими фигурами и схематичными изображениями всадников. Во всех этих городищах есть монументальные портики, пропилеи, с рисунками и скульптурами, а также примитивные балочные надстройки, характерные для архитектуры этого региона. Городские ворота Гланума, древнейшие в Галлии, датируются IV веком до н. э. и украшены рельефами на боковых стенах, изображающими военнопленных, захваченных галлами.

В Рокепертусе скульптурными головами снабжены каменные столбы, все еще сохраняющие следы полихромией раскраски геометрического стиля, а также изображений рыб, птиц, лошадей и антропоморфных существ, как нарисованных, так и вырезанных [илл. 57]. В Энтремоне у основания стены святилища было откопано пятнадцать черепов, когда-то выставленных там на обозрение. Фрагмент дверной перемычки украшен двумя нишами, повторяющими форму человеческого черепа, с изваяниями отрезанной головы, являющейся типичной чертой кельтского искусства, но в данном случае без характерного изображения рта. Один из столбов декорирован 12 головами, выполненными в той же манере [илл. 58]. Позднее в Энтремоне были воздвигнуты закругленные столбы, украшенные по сторонам рельефом из отрезанных голов. На лицевой стороне столбов изображены всадники, вооруженные длинными мечами латенского типа. Это сооружение получило название «Зал Голов». Подобные дверные перемычки и столбы, оборудованные нишами со скульптурными и натуральными человеческими черепами, обнаруживаются также в Глануме и крупном святилище в Рокепертусе.

Энтремон датируется III веком до н. э. и был религиозной столицей кельто-лигурийских народов, составлявших часть конфедерации салиенов (саллювиев)[683]. В самом деле, расположение оппидума и качество скульпутры выделяют его как важнейший центр политической и религиозной жизни кельто-лигурийских народов и демонстрируют тесную связь их местной скульптуры с религией и архитектурой[684]. Святилище в Рокепертусе относится к периоду Ла-Тен II. Прямая связь с галльской цивилизацией подтверждается обилием в обоих этих святилищах отрубленных человеческих голов (tete coupee, если использовать французский термин). В этих святилищах иногда обнаруживаются подлинные человеческие черепа, укрепленные в дверных перемычках или на столбах или их замены в виде масок с закрытыми глазами.

Многочисленные отрубленные головы в кельто-лигурийских святилищах подразумевают культ отрубленных голов и подтверждают сообщения Диодора и Страбона о древнем галльском обычае обезглавливания врагов и сохранения их черепов. Особенно интересно отметить, что отрубленные головы обнаруживаются не во всех святилищах, их нет, например, в Мури, и что столбы в Рокепертусе и оформление дверных проемов в Глануме показывают, что ниши с черепами были добавлены после постройки портиков, а в Энтремоне «Зал Голов» относится к последней фазе существования оппидума, незадолго до его разрушения в 123 г. до н. э. Исходя из этого, мы могли бы сделать вывод, что этот обычай не очень древний; но значительное количество черепов, сохранивших признаки того, что они прежде висели на виду, было обнаружено на дороге, вымощенной обломками зданий, принадлежавших, возможно, прежнему населению. Некоторые из голов, вероятно, мумифицированные, по всей видимости, были отделены от туловища и пробиты для того, чтобы их подвесить, сразу после смерти. Культ головы был широко распространен по всей этой территории, а в кельтском оппидуме Пюиг Кастелар были найдены человеческие черепа с гвоздями, на которых они висели ранее. Этот культ ассоциируется со вторым латенским периодом и, по-видимому, связан с подобными культами в других регионах. Скульптурные изображения человеческих голов обнаруживаются в развалинах циклопических сооружений у Таррагоны и некоторых испанских оппидумов, а отрубленные головы были найдены на этрусских воротах Перуджи и Вольтерры. Вряд ли их можно рассматривать в отрыве от орнаментальной традиции, использующей мотив человеческой маски, чрезвычайно популярный в галльском искусстве того же периода.

Отрубленные головы считались «первым выражением реалистичного искусства, развившегося в латенской культуре под влиянием греко-римской скульптуры»[685]. Именно в этом кельто-лигурийском ареале кельты позднелатенского периода познакомились с искусством каменной скульптуры. Отнюдь не все изваяния носят натуралистический характер. Наиболее впечатляющий памятник, «Тараске» из Новэ [илл. 60], в высшей степени фантастическая скульптурная группа, обычно считается символом смерти. Композиция в целом — творение мастера. Скульптура изображает чудовище с львиноподобным телом, ужасной головой и зияющей пастью, откуда торчит человеческая нога. Передние лапы чудовища покоятся на двух реалистичных каменных отрубленных головах. Мы знакомы с чудовищами, пожирающими людей, по произведениям искусства из Эсте и Вача и по иным находкам гальштаттского периода, где это был излюбленный мотив, и мы можем искать общий центр происхождения — но где? Скульптор «Тараске» не был любителем и знал о технике групповой скульптуры практически все. Ее можно рассматривать со всех сторон, а по своей троичной композиции она сравнима с греческой скульптурной группой Лаокоона.

В прошлом считалось, что галлы впервые познакомились с искусством антропоморфной каменной скульптуры в позднелатенский период, столкнувшись с изобилием статуй в крупных южных святилищах в устье Роны. Энтремон, в частности, был богат изваяниями не только человеческих голов (Веnoit, рl. 35), но и целых человеческих фигур. Головы демонстрируют типично кельтские черты, знакомые нам по ирландским сагам, — лицо «широкое сверху, узкое снизу» — и типичные выпученные глаза, прямой треугольный нос и широкую прорезь рта. характерные для галльских голов на всех скульптурах и воспроизведенные на кельтской каменной голове из Глостера [илл. 61]. Бюсты напоминают греческие гермы. Тем не менее в Энтремоне мы находим реалистичные статуи, сделанные из местного камня, изображающие в натуральную величину племенных героев, вождей и королев, держащих различное оружие и одетых в различные галльские одежды того времени и кожаные доспехи в зависимости от статуса изображаемого, — возможно, мы имеем дело с настоящими портретами.

Святилище в Рокепертусе богато антропоморфными статуями, непосредственно связанными с религиозным культом. Внутри святилища были обнаружены фрагменты четырех или пяти человеческих фигур, сидящих со скрещенными ногами в позе Будды, хорошо знакомой нам по позе бога Цернуннуса на Котле из Гундеструпа [илл. 5]. Их руки и ноги обнажены, но торсы облачены в короткую тунику, украшенную рельефными или же вырезанными и раскрашенными ленточными геометрическими узорами, состоящими из прямых линий. Они находятся в вертикальном положении, фигуры стройны и пропорциональны, но холодны и безжизненны, хотя руки по крайней мере у двух фигур отведены в сторону от туловища. Скованная ритуальная поза может быть отчасти объяснена функциональными соображениями, их расположением в самом святилище. Предположительно они не должны были рассматриваться с близкого расстояния; их назначение состояло в том, чтобы воздействовать на воображение адептов во время коллективных действий, и, соответственно, они должны были восприниматься издалека.

В последние годы были сделаны открытия, которые в корне изменили наши представления о кельтской фигурной скульптуре и вынуждают нас пересмотреть вопросы о ее происхождении и влиянии на нее других культур. Хотя остается справедливым, что наиболее заметное воздействие на каменные фигурные скульптуры Галлии оказали большие кельто-лигурийские святилища в устье Роны, ныне нам ясно, что Центральная Галлия располагала местной деревянной скульптурой, которая к I веку до н. э. достигла сравнительно высокого уровня развития и которая также размещалась в религиозных святилищах. Господствующее мнение о связи деревянной скульптуры с культовой практикой может объясняться случайным характером наших данных. Находки плохо сохраняющейся деревянной скульптуры носят случайный характер, и наши образцы ограничены местами, которые требовали раскопок сами по себе. Древнейшие деревянные скульптуры часто напоминают изваяния из Энтремона и Рокепертуса[686]. Деревянная грубо вырубленная голова и с весьма схематично прорезанными чертами лица была обнаружена в священном для галлов месте близ Монбуи (Луара). А в священном колодце там же была найдена целая деревянная фигура столь же примитивного вида. Статуя с капюшоном, вырезанная из дуба, более трех метров в высоту, считающаяся доримской, была найдена при раскопках на берегу Женевского озера[687]. Все деревянные фигуры, найденные до сих пор, напоминают стволы деревьев и вызывают в памяти simulacra, о которых говорит Лукан.

Наиболее значительное собрание галльской деревянной скульптуры, открытое до сих пор, происходит из хорошо известного галло-римского святилища Секвана у истоков Сены, широкомасштабные раскопки которого ведутся с 1953 г. и продолжаются до сего дня[688]. В ходе раскопок 1956–1957 гг. в болотистых окрестностях святилища было извлечено 190 фрагментов деревянных скульптур, которые, как уверяет нас профессор Мартен (р. 2), по своему разнообразию, по своей оригинальности и по своей сохранности составляют одно из самых поразительных открытий галло-римской археологии [илл. 62–67]. Первая находка составляла 27 статуй или статуэток от 50 см до 1,25 м в высоту; 40 голов в натуральную или вполовину натуральной величины; 16 фрагментов с 2 или 3 головами, вырезанными на одном стволе; 14 торсов, реалистичных (обнаженных или в одежде) или схематичных; около 30 конечностей и некоторые изображения человеческих внутренних органов; 12 изображений животных, включая превосходно вырезанного быка и другие предметы. Представлены изображения как мужчин, так и женщин. Скульптуры путешественников (возможно, пилигримов) узнаваемы по своим плащам и капюшонам [илл. 64]. Головы — шедевр этого собрания — представляют собой как куски дерева с примитивным рисунком и грубо вырезанными чертами и волосами [илл. 65], так и реалистичные изображения, весьма точно передающие подробности строения лица и с волосами, выполненный в форме рельефа [илл. 66], все изображения в целом, несмотря на типично кельтский рот в виде прорези, представляют вполне правдоподобное изображение человеческой головы.

Голова женщины [илл. 67] по исполнению, проработке черт и деталей прически являет собой пример совершенного мастерства. Характер скульптур и другие детали, обнаруженные на месте раскопок, в особенности скульптурные изображения отдельных человеческих органов и конечностей, не оставляют никаких сомнений в том, что мы имеем дело со школой скульпторов, сформировавшейся вокруг храма врачевателей. Впрочем, до сих пор неизвестно, какие функции при храме выполнял художник и каким статусом обладала его школа. Имел ли художник официальный статус внутри иерархии или выполнял чей-то заказ? Некоторые фрагменты скульптур, например, ряды голов, вырезанных на стволе дерева [илл. 63], позволяют провести сравнение с подобными изображениями, найденными в Энтремоне. А исходя из анализа всей совокупности художественных направлений в галльской скульптуре, мы можем сделать вывод о тесной взаимосвязи предметной скульптуры и культовой практики.

Понять, какое значение имела для культуры Галлии скульптура из дерева, возможно, только установив отсутствие взаимовлияний между различными локальными стилями и полную их зависимость от используемого местного материала. Камень, придававший прочность скульптуре средиземноморских стран, естественно, был заменен деревом в странах Центральной Европы, более богатых лесами. Тем самым наши знания о кельтской скульптуре и ее истории были обеднены и даже искажены недолговечностью такого материала, как дерево.

Для нашей попытки оценить подлинное значение галльской деревянной скульптуры важно помнить:

1) что пока мы находимся лишь в самом начале процесса. Раскопки в Секване все еще продолжаются, и мы располагаем лишь предварительными результатами;

2) что наши образцы датируются галло-римским периодом, очевидно, первой половиной I века н. э. Нам неизвестны более ранние образцы галльской деревянной скульптуры;

3) что наши образцы говорят о примитивной трактовке человеческого тела. Руки не отведены от туловища. Фигура на иллюстрации 64 еще напоминает древесный ствол, хотя плащ и положение правой руки характерны для римских и греческих статуй;

4) описываемая нами школа кельтской деревянной скульптуры процветала в Галлии в I веке н. э.; каково бы ни было ее происхождение, она не находит параллелей в островном кельтском искусстве, в остальном идентичном галльскому искусству соответствующего периода. По всей видимости, этот факт подкрепляет традиционную точку зрения, согласно которой галльская скульптура подверглась значительным изменениям в позднелатенский и галло-римский период, испытывая косвенное влияние греческих колоний в Марселе и кельто-лигурийского искусства устья Роны. Однако в целом искусство островных кельтских стран сформировалось под воздействием раннего кельтского искусства Галлии, предшествовавшего искусству галло-римского периода. К этому периоду мы и обратимся.

В эпоху наивысшего подъема раннего кельтского искусства в Галлии оно проникло к кельтским народам Британии, где достигло процветания и начало свое независимое существование, оставаясь легко узнаваемым как латенское по своему происхождению и основным чертам, но способное воспринимать оригинальный стиль и местные черты. Эти стили были выработаны школами, процветавшими в различных частях Британии, в ответ на местные запросы, на нужды различных классов населения, и в зависимости от природы отношений данного племени с континентом. Мы можем отличить северную школу, работавшую, несомненно, под покровительством паризиев и бригантов; восточную школу на территории иценов и южную школу, находившуюся под более непосредственным влиянием художественных центров на континенте, особенно белгов. Это кельтское искусство, в целом называемое латенским по его континентальным связям, обычно называется «позднекельтским» в Британии из-за того, что оно продолжало существовать здесь на протяжении всего римского периода и возродилось, чтобы расцвести вновь, в странах Северной и Западной Британии после окончания римского господства. Кельтское искусство было занесено в Британию главным образом в виде ввозимых товаров, в раннем железном веке гальштаттского периода, но все богатство кельтского искусства появилось на Британских островах лишь с наступлением в Галлии периода позднего железного века.

Считается, что континентальное латенское искусство в его лучших проявлениях было завезено в Британию в III веке до н. э., но со II века до н. э. британские школы кельтского искусства стали создавать самобытные произведения, которые, по крайней мере до периода римского завоевания, были по качеству абсолютно равны континентальным. В Ирландии, на землю которой никогда не ступали римские войска, латенское искусство непрерывно развивалось с момента своего возникновения вплоть до норманнского завоевания, пережив и ассимилировав даже влияние викингов, в искусство которых кельты внесли огромный вклад. После норманнского завоевания Ирландии древние традиционные художественные формы продолжали воздействовать на новые формы, принесенные с континента орденом цистерианцев.

Латенское искусство Британии идентично и совершенно равно галльскому в лучший его период. Уже подчеркивалось высокое качество произведений из металла и великолепное использование полихромии, в особенности это относится к конской сбруе и деталям колесницы, оружию и доспехам, выдающимися примерами которых служат щиты из Темзы у Баттерси и из Уитхэма под Линкольном[689]. Щит из Баттерси [илл. 51] датируется, как полагают, приблизительно 75 г. до н. э. Щит из Уитхэма предположительно древнее и даже лучше по исполнению — он считается превосходящим по технике любое современное ему произведение континентального кельтского искусства. Шишка щита из Темзы под Уондсвортом, хотя и не столь эффектна, как у щитов из Баттерси и Уитхэма, но даже превосходит их по красоте и изяществу. Кельтские вожди на севере носили столь же прекрасные доспехи, что и кельтские военные предводители на юге. Один из прекраснейших образцов латенских бронзовых доспехов в Британии — бронзовый шлем для лошади из Торрса, Керкудбрайтшир, датируемый второй половиной III века до н. э.[690] Неподалеку от укреплений Стенвика в Северном Райдинге (Йоркшир) было найдено более 90 изделий из металла, по большей части конская сбруя и детали колесниц, на некоторых из них сохранились следы эмали, а присутствие железных обручей предполагает, что они представляли элемент погребения с колесницей, как и знаменитая группа в Восточном Райдинге[691].

Несколько позднее появляются более искусно отделанные предметы, такие как мечи и кинжалы с ручкой, выполненной в виде небольшого человечка. Этот случай оживляет в памяти в высшей степени оригинальную натуралистичную человеческую фигурку, бывшую частью утерянного кинжала, обнаруженную также в Уитхэме (Fох, Р. аnd Р., рl. 10, е). Великолепны кружка из Траусвинидда (Мерионет) с прекрасно выполненной ручкой (Fох, рl. 64), золотая изогнутая шейная гривна из Медвуд Фореста, Стаффордшир (Fох, рl. 25), а также золотой браслет с литьем и электровая шейная гривна из клада из Снеттишема, в Северо-Западном Норфолке (Fох, рl. 32, fig. 33). Территория иценов, хотя и предоставляет многочисленные останки, удостоверяющие сохранение традиции боя с колесниц, относительно бедна оружием, но необыкновенно богата украшениями. В Снеттишеме обнаружено самое большое количество предметов из драгоценных металлов, до сих пор зарегистрированное для Британии железного века [илл. 13]. Считается, что некоторые предметы из этой находки происходят из местности между Южным Саффолком и Темзой. Другие шейные гривны из золота, сплавленного с серебром и медью, также обнаруженные в Северо-Западном Норфолке, указывают на благосостояние правящей династии и на использование подобных личных украшений в I веке до н. э. И в самом деле, эта группа находок состоит более чем из 50 предметов — что больше, чем было найдено во всей остальной Британии[692].

Более утонченны по отделке и, возможно, более тесно связаны с ранней классической континентальной традицией бронзовые зеркала с прекрасной гравировкой, изготовленные в последней четверти I века до н. э. и широко распространенные в Южной Британии. На них нанесены латенские узоры, прекрасно сочетающиеся с круглой формой зеркала и состоящие из переплетающихся спиралей с расширяющимися концами. Рыбьи пузыри и расширяющиеся листообразные узоры доминируют над всей структурой рисунка благодаря тому, что свободное пространство между линиями заштриховано. Эти мотивы иногда носят симметричный характер, как на зеркалах из Бердлипа, Глостершир [илл. 68], и из Десборо, Нортентс (Fох, рl. 57, с); но чаще иллюзия симметричности достигается скоплением асимметричных завитков, как на превосходном зеркале, хранящемся в Мейеровском музее в Ливерпуле (Fох, рl. 55). Гармония поддерживается строгостью вкуса и линии. Как замечает Франсуаза Анри, мы знакомы с этой гармонией, достигаемой асимметричностью линий в латенском искусстве, например, по ножнам из Кернон-сюр-Коль, Марна[693], «но на Островах эта игра воображения, кажется, была возведена в закон»[694]. Эти бронзовые зеркала и многие другие предметы, украшенные латенским типом орнамента, не имеют параллелей на континенте и не обнаруживаются у паризиев и бригантов на севере. Естественно, вспоминаются этрусские бронзовые зеркала прежних эпох, хотя очевидной связи с ними, по всей видимости, не существует.

Примерно серединой I века до н. э. датируются два самых известных бронзовых рельефных изделия в Британии, так называемые ведра из Эйлсфорда в Кенте и Марльборо в Уилтшире. Первое считается несколько старше второго и, несомненно, сделано с большим мастерством [илл. 69]. Ведро лишь 10 см в высоту и состоит из деревянных досок, скрепленных бронзовыми обручами, самый верхний из которых украшен изысканными завитками в форме листьев и запятых, а также прекрасными маленькими лошадьми, с рогами, клювами и раздвоенными хвостами. Места соединения ручки выполнены в форме двух человеческих масок. Этот сосуд был найден в захоронении белгов и содержал останки праха; в той же могиле была найдена бутыль античного — итало-греческого происхождения и другие предметы, как античного, так и белгского производства, включая погребальные урны. Все вместе является по сути погребальной утварью. Незавершенное ведро из Марльборо относится к тому же типу, что и ведро из Эйлсфорда и, по-видимому, использовалось, как и последнее, для хранения кремированных останков. Оно вдвое выше ведра из Эйлсфорда. Орнаментом украшены все три его металлических обруча, но в прорисовке деталей он уступает эйлсфордскому орнаменту. Перед нами снова появляются стилизованные удлиненные животные, включая «водяных коней», и реалистичная человеческая голова с усами, а также несколько масок, которые можно сравнить с изображением головы на Котле из Гундеструпа. Детали на обоих ведрах напоминают узоры на монетах Арморики. Считается, что ведро из Марльборо могло быть завезено в Британию из Арморики.

В этот период в Арморике процветало искусство, идентичное раннему кельтскому искусству Галлии. Оно в определенной степени могло служить связующим звеном между латенским искусством континента и Британии. В Бретани ломаные узоры, типичные для латенского искусства и керамики, характерной для марнских захоронений, также обнаруживаются на раскрашенной керамике[695], и хотя из Арморики, по причине ее бедности, до нас дошло сравнительно немного примеров латенского искусства на предметах хорошего качества, керамика этого полуострова повторяет как узоры, так и формы, характерные для галльского латенского периода, типы II и III. В кельтских кранногах[696] из Гластонбери и Мера (Меаrе) в Сомерсете было найдено большое количество керамики и деревянных сосудов с типичными латенскими узорами (Fох, fig. 76), характерными также для изделий, обнаруженных в захоронениях и оппидумах Финистера, которые в свою очередь тесно связаны с керамикой из Гансбери в Нортгемптоншире[697] и Хенгистбери Хед, где были обнаружены монеты кориосолитов и андекавов из Арморики[698].

Любопытно отметить, что в Арморике, как и в Ирландии, распространение получил редкий тип памятника, украшенного орнаментом латенской традиции, сходным с орнаментом на бронзовых зеркалах и с узорами на керамике, которая только что обсуждалась, но предположительно более раннего периода. Это отдельно стоящие орнаментированные камни; наиболее известные ирландские образцы — камень из Туро (Тuroe), представляющий собой почти что полусферический блок, который Франсуаза Анри (S. I., р. 35f.) называет дуайеном каменной скульптуры [илл. 70], и камень из Касл Стрейнджа. С ними мы можем сравнить камень из Кермарии из Пон л'Аббе, Финистер в Арморике, ныне хранящийся в музее Сен-Жермен[699]. Камень из Туро, как и многие поздние кельтские скульптуры, украшен резьбой, выполненной только в двух плоскостях. Рельеф рисунка очень неглубок, а по исполнению он чрезвычайно напоминает столб из Пфальцфельда[700]. Сам рисунок, несомненно, относится к латенской традиции, а утонченность и совершенство техники типичны для лучших произведений кельтского искусства и говорят о высоком исполнительском мастерстве, которое — в отношении рельефной скульптуры — вовсе не обязательно предполагает предшествовавшее длительное существование местной художественной школы. Техника исполнения рисунка на камне из Касл Стрейнджа отличается от орнаментов камня из Туро, представляя собой резные узоры, состоящие из пересекающихся спиралей, и, скорее всего, относится к более позднему времени. Другой, гораздо более крупный монумент того же типа был недавно открыт в Килликлуггинс (Каван). Его весьма изящный рисунок состоит из прекрасно вырезанных завитков и спиралей.

Самые ранние дошедшие до нас памятники ирландского искусства — каменные скульптуры. Человеческие фигуры, как отдельные изваяния, так и вырезанные на плитах, прослеживаются до неолитического периода. Древнейшие ирландские христианские каменные кресты представляют собой узкие гравированные плиты из Карндонаха и Фахана вблизи Инишоуэна на севере и датируются, вероятно, второй половиной VII века. По всей видимости, они ведут свое происхождение от резных камней эпохи неолита. В целом, однако, между мегалитическим искусством и искусством позднейших эпох лежал по крайней мере не очень продолжительный временной разрыв, который мог естественным образом возникнуть из-за появления на острове привозных изделий как с континента, так и из Британии; но временной разрыв между художественными традициями вовсе не обязательно предполагает полное исчезновение древних орнаментальных мотивов, а техника резьбы по камню определенно имела непрерывную историю, о чем свидетельствует камень из Туро и другие резные камни с латенскими узорами.

На холме Тары были найдены останки жилищ со следами работы кузнецов и эмалировщиков, а также останки римских привозных изделий с I по III век н. э., демонстрирующие контакты как с Британией, так и с Галлией. Лишь в нескольких ярдах от этого места после дальнейших раскопок обнаружилось, что Холм Заложников был построен на месте мегалитического могильника, позднее покрытого многочисленными захоронениями бронзового века, что говорит о древнейшем статусе Тары как некрополиса и доисторического святилища, позднее превращенного кельтами в королевскую резиденцию. Ирландия — это настоящий музей прошедших эпох, наслаивавшихся друг на друга без очевидных разрывов во времени.

Считается, что латенское искусство континентальных кельтов второго железного века было занесено в Ирландию во II веке до н. э. В этот период существовали тесные контакты с Британией, из которой в Ирландию шел богатый экспорт изделий. Однако наиболее важные ирландские контакты были связаны с континентом. Контакты с Британией осуществлялись путем торговли и набегов; но древнейшие ирландские каменные изваяния родственны хорошо известной континентальной кельтской каменной скульптуре. Камень из Туро по своей технике очень близок камню из Пфальцфельда [илл. 14, 70]. Две грубые, но все же впечатляющие скульптуры человеческих фигур с острова Боа, Ферманаг (А. I., р. 50) и кричащая фигура из Тандераги, Арма (А. I., р. 51), с усами и рогатым шлемом, имеют больше общего с континентальной кельтской статуей из Гольцгерлингена или фрагментом из Эхтердингсна, чем с более развитым типом кельто-лигурийской скульптуры из устья Роны. Было выдвинуто предположение, что эти ирландские разные камни и статуи подразумевают наличие культа, принесенного из Галлии галльскими беженцами, спасавшимися от римского нашествия (Неnrу. А. I., р. 18). Ранние скульптурные головы из Ирландии представляют разительный контраст с известняковой головой молодого кельта римского периода из Глостера[701] [илл. 61], где черты и форма лица, как и изображение волос носят типично кельтский характер, но пластическая форма напоминает классическую греко-римскую скульптуру южных галльских святилищ в устье Роны.

Хронология протоисторических фаз раннего кельтского искусства в Ирландии на данный момент неточна и может быть определена лишь в сравнении с более или менее параллельными британскими и континентальными стилями. Отсутствие предметов римского производства, а также римских и континентальных монет в Ирландии в данном случае чрезвычайно затрудняет исследование, а длительная традиция кельтского искусства в Ирландии со II века до н. э. до норманнского нашествия, не подвергшаяся римскому влиянию, не предоставляет в руки исследователей материал, способный прояснить относительную хронологию ирландского искусства. Превосходные узоры из ломаных линий с бронзовых ножен из развалин краннога (Лиснакрогеры, графство Антрим) (Fох, Р. аnd Р., рl. 73, b) и другие похожие на них ножны из Колрейна — все они являются вариациями континентальных стилей Ла Тена II и III. Их близкое родство со стилем изображений на ведре из Эйлсфорда [илл. 69] и деревянной чаши из Гластонбери (оба изделия относятся к дорийскому периоду в Британии) позволяет отнести начальную фазу латенского искусства в Ирландии на металлических предметах ко времени около 175 г. до н. э. (Fох, Р. аnd Р., figs. 26 аnd рl. 73, b). Хотя эти предметы, вероятно, моложе своих континентальных аналогов, все же они не моложе начала нашей эры. Все эти ирландские ножны могут быть отнесены к изделиям одной и той же школы и, скорее всего, изготовлены в мастерской, существовавшей в относительно поздний период, так как они не обнаруживаются больше нигде в Ирландии. Это может говорить о том, что раннелатенское искусство Ульстера было особенно близко континентальному. Узор на этих ирландских ножнах очень напоминает узор на созданных немного позже ножнах из Бугторпа из Восточного Райдинга (Йоркшир), которые являются древнейшим примером применения в Британии «штриховой» техники, названной так по штриховке свободного пространства рисунка. Тем не менее следует отметить, что эта же техника характерна для украшений щита из Длин Керриг Баха на острове Англси (Fох, Р. аnd Р., fig. 28).

Мы можем только предполагать, каким образом попали в Ирландию лучшие образцы латенского искусства столь раннего периода. Фоке считает, что объяснить столь потрясающее сходство между предметами, возникшими в разное время и на удаленных друг от друга территориях, между ножнами, найденными в Бугторпе и Гансбери, и ножнами, обнаруженными в Лиснакрогере, с одной стороны, можно тем, что уже в то время осуществлялась постоянная навигация через Ла-Манш, а с другой стороны, наличием «процветающих бриттских поселений в Голуэе, сохранивших архаические традиции, о которых мы можем судить лишь по незначительному числу дошедших до нас предметов — это шлем для лошади и рог, найденные в Торрсе» (Р. аnd Р., р. 43). Куно Майер задолго до этого на основании анализа литературной традиции сделал предположение[702], что в первые века нашей эры на службу к ирландским королям поступали галльские наемники, но его выводы указывают скорее на Южную Ирландию. Возможно, использовались оба пути.

Среди древнейших привозных товаров из Британии мы находим бронзовые заколки и дугообразные броши, первые немного старше, а вторые сделаны по римским образцам. Оба типа имеют долгую историю, и уже в начале нашей эры часто искусно украшались вставками из эмали. Бронзовые заколки столь же распространены в Шотландии, как и в Англии, а дугообразные броши широко распространены по всем Британским островам. В Южном Уэльсе была найдена бронзовая дугообразная брошь, а в хижине под Пант-и-Сайром, Англси, серебряная, завершающаяся длинной булавкой на свободном шарнире[703] [илл. 71]. Ее ближайшие параллели обнаруживаются в прибрежных районах Шотландии и датируются IV―VI веками.

Многие из этих заколок и брошей богато украшены эмалью. Особенно интересная эмалированная заколка происходит из клада в Норрис Лоу в Файфе. Кроме эмали она украшена кельтскими и пиктскими узорами, увенчанными маленьким крестом, и может датироваться концом VII века по византийским монетам, составляющим часть того же клада. В том же кладе найдена большая серебряная дугообразная брошь[704].

Со II века н. э. кельтское возрождение, последовавшее за упадком Римской империи, привело к более тесному единству между Ирландией и Шотландией и последующему единому художественному развитию, а с образования ирландского королевства в Аргайле можно говорить о перерастании этого тесного единства в общую культуру. На протяжении этого периода и в особенности на протяжении последующих столетий под влиянием и покровительством христианской церкви орнаментация металлических изделий и драгоценностей обогатилась большим количеством новых приемов. Не только намного возросло употребление красной эмали, но поверхность предметов стала инкрустироваться цветным стеклом, полудрагоценными камнями, гранатами и даже янтарем. Из галло-римского ювелирного искусства была принесена техника миллефиори. Вероятно, именно в этот период ирландские художники научились паять и вставлять в оправу прекрасные золотые изделия — техника, превосходно подходящая для традиционного кельтского орнамента из ломаных линий.

Два главных сокровища, выделяющихся из общего ряда великолепных произведений местного кельтского ювелирного искусства, — брошь из Хантерстона (Шотландия) [илл. 72] и брошь из Тары (Ирландия) [илл. 73]. Первая[705] 4½ × 4¾ дюйма в диаметре, ее заколка 5½ дюйма в длину. По своей форме брошь из Хантерстона представляет собой замкнутое серебряное кольцо, разделенное рубчиками на сегменты. Большие по размеру сегменты заполнены зооморфными переплетающимися узорами и кельтскими спиралями расширяющимися концами, а угловое пространство и меньшие сегменты усеяны янтарными вставками. Изящество и прекрасные пропорции изделия демонстрируют безошибочное чувство композиции, характерное для всего кельтского искусства и которое мы вновь обнаружим в иллюминировании рукописей. Интересная подробность — два имени, нацарапанные на плоской задней поверхности броши руническими буквами скандинавского типа, характерного для Гебрид, и датируемые приблизительно X веком, указывают на то, кто был владельцем этой вещи. Надписи сделаны на скандинавском языке; их можно перевести так: «Олфрити владеет этой брошью» и «Маелбрита владеет этой брошью». Имена, первое скандинавское и второе ирландское, тоже указывает на культуру смешанного норвежско-ирландского королевства на Гебридских островах.

Великолепным образцом, поистине жемчужиной всего ирландского ювелирного искусства является брошь из Тары. Как и брошь из Хантерстона, эта кольцеобразная брошь с длинной заколкой, прикрепленной к маленькому кольцу, датируется началом VIII века[706]. Она сравнительно невелика по размерам, одна из самых маленьких орнаментированных брошей, только 3½ дюйма в диаметре и первоначально составляла пару с другой брошью, соединенной с ней толстой проволокой. Вероятно, обе они носились на плечах и были застежкой платья. Брошь из Тары сделана из бронзы и украшена и с лицевой, и с задней стороны. Поверхность броши разделена на отделения рельефной отливкой и украшена декоративным изящным и элегантным рисунком. Узоры на небольших сегментах представляют собой орнамент из завитков, выложенных проволокой из чистого золота, перемежающейся мельчайшими золотыми выпуклостями. На крупных сегментах изображены переплетающиеся удлиненные фигуры птиц, выполненные в сходной технике. По краям броши выступают птичьи и звериные головы. Изображения птиц уникальны для ювелирных изделий подобного рода и весьма напоминают фигуры на полях Евангелий из Линдисфарна. Красная эмаль и янтарь, маленькие кружки из синего и красного стекла и крошечные человеческие головы, вырезанные на аметисте, добавляют новые краски к изяществу этой жемчужины искусства и ремесла.

В нашем кратком обзоре мы можем лишь упомянуть о великолепии и разнообразии металлических изделий раннехристианского искусства VIII и IX веков в Ирландии. В частности, церковь обогатила свое убранство предметами, которые пробуждали воображение неграмотной паствы и связывали церковь в сознании людей с красотой и блеском, отсутствующим в их повседневной жизни. Все блестело и сияло. Чаши на алтарях были усыпаны драгоценными камнями и украшены серебром и золотом. Евангелия были заключены в богатый переплет и вставлены в обильно орнаментированные футляры (cumdach), представляя собой желанную добычу для воров и грабителей. В ковчегах хранились церковные реликвии. В раках мощи святых. Упомянем ковчег, найденный в могиле викинга под Копенгагеном и, несомненно, привезенный в качестве трофея из Ирландии (Неnrу. I. А. С. Р., рl. 27b), и раку из Монимаска (Абердиншир), украшенную вставками из красной и желтой эмали и искусным узором. К подобным реликвиям, несомненно, можно отнести и Вrechbrennoch, которым, согласно традиции, владел св. Колумба и считавшийся чудотворным, так же как Cathach (знаменитый Псалтырь) в Ирландии. Искусными бронзовыми украшениями отличались епископские посохи [илл. 74]. Особую гордость вызывает посох из Келлса, ныне находящийся в Британском музее[707]. Тесная связь между бронзовым и эмальерным производством и церковью прослеживается в складах литейщиков, с тиглями, щипцами и иным инструментом, найденными в монастырских окрестностях, например, в монастыре Нендрум на острове Махи, на Стренгфордском озере. Маленький размер предметов и фрагменты красной эмали, все еще обнаруживаемые в тиглях, доказывают, что здесь изготавливались только такие небольшие предметы, как те, что мы обсуждали выше.

Чаша из Арды [илл. 75, 76] заслуженно считается самым знаменитым произведением раннехристианского ирландского литейного мастерства и была, очевидно, самым драгоценным предметом на церковном алтаре. Это большая чаша с двумя ручками, изготовленная из кованого серебра. Ее серебряная ножка была украшена золотом, позолоченной бронзой и эмалью (Непrу. А. I., рl. 120 г., pls. 107, 108). Она могла бы показаться массивной, если бы не симметричность и пропорциональность чаши и ножки, соединенных золотым обручем, простота полированной серебряной поверхности и ослепительные вставки из золота, красной и синей эмали на единственной ленте узора у верхушки чаши, а также форма ручек и места их прикрепления. Все это подчеркнуто изящно выгравированными парными широкими линиями, разделенными слегка вдавленными точками, выделяющими части присоединения ручек на плоской поверхности чаши. Сходной изящной гравировкой на поверхности чаши написаны имена апостолов и выполнен звериный орнамент. Контрастные детали и осознание ценности свободного пространства в композиции сочетаются с совершенным художественным вкусом.

Нам сложно представить себе общество, в котором такой шедевр церковного искусства, как Чаша из Арды и прекрасные иллюминированные рукописи, могли быть адекватно оценены и вознаграждены аристократией, образ жизни которой определялся столь древними институтами, как Законы Брегонов, и которая стремилась сохранить идеалы общества «Героического Века». Чаша из Арды принадлежит миру отшельнической поэзии. Введение христианства привело к возникновению дихотомии в идеалах раннехристианской Ирландии. И все же оба идеала сохраняют абсолютно ирландский характер, а вливание в искусство и поэзию церковной культуры наряду с сохранением героических стандартов и устных литературных форм древнего кельтского мира порождает в первом тысячелетии нашей эры особую форму идеализма и приводит к возникновению новой культуры, которая стала величайшим даром этого дальнего западного острова европейскому обществу.

Ювелирное искусство и искусно сделанная бронзовая церковная утварь постоянно напоминают нам о великих иллюминированных рукописях VII–IХ веков. Неоднократно подчеркивались параллели между определенными деталями Броши из Тары и Евангелий из Линдисфарна (последние, возможно, следует относить к 710–720 гг. н. э.). Сходство в начертании букв на Чаше из Арды с заглавными буквами Евангелий из Линдисфарна не только подтверждает тесную хронологическую связь между ними, но и говорит о том, что оба предмета являются произведениями одного художественного периода. С другой стороны, некоторые предметы, а именно ременные пряжки в корабельном погребении Саттон-Ху, теперь датируемые примерно 625 г.[708], демонстрируют сходные мотивы, поэтому становится все яснее, что с середины VII века художественная жизнь всех Британских островов развивается в неразрывном единстве.

Тому же периоду и художественной фазе мы обязаны подъемом великой школы иллюминирования рукописей в Ирландии, прекраснейшего цветка кельтского искусства[709]. Местный кельтский стиль достиг своего высшего развития в период с VII до конца VIII или начала IX века, то есть до первых набегов викингов. Именно к этому периоду местного кельтского художественного искусства относится появление таких шедевров, как Книга из Дарроу и Книга из Келлса. С конца VIII века начался постепенный упадок, продолжавшийся приблизительно до 850 г.

Кельтские рукописи этого периода распадаются на два типа: (1) большие Евангелия, написанные унциалом или полуунциалом и хранившиеся на алтаре; и (2) маленькие переносные книги, написанные курсивом, всегда находившиеся под рукой, так сказать, «карманные издания». Почти все иллюминированные рукописи — Евангелия; особенно впечатляют первые страницы каждого Евангелия, составленные главным образом из огромных начальных монограмм, украшенных великолепным орнаментом. Левая страница, лежащая рядом с началом текста, почти всегда целиком покрыта удивительными и чрезвычайно разнообразными узорами и известна под названием «ковровая страница». В дополнение к этой странице или же вместо нее в начале каждого Евангелия находится символ евангелиста или его портрет. Ковровые страницы и страницы с символами часто обрамляются плавными узорами из переплетающихся лент традиционного коптского типа (Неnrу, А. I., рl. 31, 60), в то время как в монограммах используются исключительно спирали и завитки (ibid., рl. 61).

Древнейшая иллюминированная рукопись, создание которой относят примерно к 650 г. или немногим позже, — небольшое Евангелие, известное как Книга из Дарроу [илл. 77, 78][710]. По своей сдержанности и совершенному мастерству композиции и рисунка она, возможно, представляет вершину ирландского искусства иллюминирования. Эти качества в Книге из Дарроу обозначают кульминацию традиции, каковы бы ни были ее истоки. Создатель Книги из Дарроу использует в больших заглавных буквах в начале Евангелия традиционный линейный спиральный орнамент. Узоры ковровых страниц и страниц с символами евангелистов окаймлены более древними переплетающимися ленточными узорами, сравнимыми с узорами на крестах из Карндонаха и Фахана. Использованные цвета сводятся к четырем: коричневому, красному, желтому и зеленому, которые вместе дают впечатление мягкой красоты осенних листьев, контрастируя с блестящей полихромией поздних рукописей, особенно Книги из Келлса, с ее щедрым использованием синего цвета. Ни в одной из этих книг не используется сусальное золото. Это дело будущего. Интересно отметить, что цвета Книги из Дарроу идентичны цветам более поздних сирийских рукописей, представляющих, вероятно, архаическую традицию; сходство отмечается и в использовании этих цветов для широкого ленточного орнамента. Рукопись содержит несколько листов, полностью покрытых орнаментом, напоминающих один из прекрасных восточных ковров, которые и на самом деле благодаря легкости транспортировки могли оказать непосредственное влияние на творчество ирландского художника.

Самую характерную черту этого Евангелия составляют страницы с символами евангелистов — как страницы с их изображениями, так и страницы, разделенные на части, содержащие символы. В данном случае рукопись из Дарроу объединяет с Чашей из Арды относительно отчетливое осознание важности пустого фона, который художник использовал для придания основному рисунку большей рельефности. Особенно поразительно изображение человеческих фигур, создатель которых сознательно избегал реализма и которые в результате стали чрезвычайно напоминать иконы. Фигура св. Матфея [илл. 78, см. также илл. 79], без рук и с двумя параллельно поставленными ногами, повернутыми ступнями в правую сторону от оси тела, одетая в пестрое платье, напоминает скорее мозаику, чем рисунок, но на чистом белом пергаментном фоне, окаймленная лентообразным узором, эта фигура предстает произведением зрелого искусства, не столько началом традиции, сколько ее кульминацией. Эти фигурные панели, как мы можем назвать их, и Конкордансы к Евангелиям, окаймленные сводчатыми узорами, находят свои ближайшие аналогии в сирийских Евангелиях, написанных монахом Рабуллой в VI веке[711], и, как многие черты в ранне-кельтской церкви, несомненно, обязаны своим возникновением влиянию Восточного Средиземноморья.

Из всех ирландских произведений искусства главным сокровищем, по общему мнению, является Книга из Келлса [илл. 79, 80], она занимает среди больших Евангелий положение, равное Книге из Дарроу. Ее точное происхождение неизвестно, она была создана то ли в ирландском монастыре Колумбы на Ионе, то ли в самой Ирландии; датировка тоже неясна, но наиболее вероятным представляется начало IX века. Келлс начиная с конца IX и на протяжении всего X века неоднократно подвергался опустошительным набегам и грабежам, но первое историческое упоминание о самой рукописи сообщает нам, что она хранится в церкви Келлса, так как в Анналах Ульстера под рубрикой, относящейся к 1006 г., мы читаем: «великое Евангелие Колумкилле было нечестиво похищено ночью из западной ризницы большой каменной церкви Келлса — главная реликвия западного мира по своим украшениям», и что она была найдена позже, уже без золотых украшений и спрятанная под дерном. В 1661 г. рукопись попала в Тринити Колледж, Дублин, где и хранится до сих пор.

Этот кодекс[712] относительно большого размера и состоит из толстых гладких пергаментных страниц, на которых текст написан прекрасным полуунциалом, характерным для большего числа ирландских рукописей. Содержание очень разнообразно. Первая страница содержит некоторые слова из иврита и их латинские эквиваленты, а также символы евангелистов — человек или ангел для св. Матфея, лев — для св. Марка, телец — для св. Луки, орел — для св. Иоанна. Следующие восемь иллюминированных страниц заполнены Каноном Евсевия и написаны узкими колонками, окаймленными декорированными столбцами. Fоlio 7v содержит иллюстрацию, занимающую весь лист и изображающую Деву Марию с Младенцем и прислуживающими ангелами в богато декорированном обрамлении. Изображения фигур, и здесь, и в портретах евангелистов св. Матфея и св. Марка, хотя гораздо более приближенные к реальности, чем рисунки в Книге из Дарроу, осознанно стилизованы. Мы вновь вспоминаем об эмалированных и металлических иконах или монашеских работах; это искусство столь же далеко от античных идеалов, как змеи, рыбы и птицы в переплетающихся на краях страницы узорах отдалены от своих зоологических прототипов. Это — искусство намека, а не ясного очертания, а намек — творение кельтского воображения, недоступное научному анализу.

Эта иконографическая трактовка крупных человеческих фигур, конечно же, не является случайной. Парадоксально, что многие фигуры ангелов и людей меньшего размера, введенные в орнамент, вполне реалистичны. Маленькая человеческая фигурка, нарисованная выше начальных слов Евангелия от Матфея, и великолепная голова, которой заканчивается завиток буквы Р на странице с монограммой [илл. 80], прекрасно вписываются в богатые и разнообразные узоры на этих чисто декоративных страницах, нисколько не нарушая общее впечатление. Возможно, именно на этом листе с монограммой художник демонстрирует свое мастерство композиции, удачно уравновешивая в своем рисунке самые разнородные элементы. На маленьком участке у основания большой инициали Сhi находится маленькая миниатюра, изображающая двух крыс, грызущих церковную облатку, за которыми наблюдают две кошки, одна черепахового цвета, другая пятнистая, а еще две крысы сидят на их спинах. Может быть, это символ мира, когда лев и агнец будут лежать рядом? Или это прихоть художника, как заметки писцов на полях?

Именно на этих орнаментальных страницах с особенной яркостью проявляется сочетание изобретательности и художественного чутья ирландских мастеров. Заключено ли изображение в жесткую рамку, как в большом восьмикружном кресте (fо. 33v), или же извивается и загибается маленькими кружками, заполняя великолепную большую страницу с монограммой в Евангелии от Матфея (fо. 34r); или же ограничивается более геометрическим окаймлением, как в первых словах Евангелия от Марка, богатые свитки, трубообразные мотивы и лентообразные изгибы соединяются и расходятся, перетекают друг в друга, переплетаются и свиваются только для того, чтобы разойтись опять в бесконечном разнообразии, контролируемом лишь интуицией и замыслом художника. Линии орнамента постоянно вызывают в памяти прекрасные изделия из проволоки, а также богатую полихромию и ювелирные изделия. Далеко в прошлом остались мрачное достоинство, строгость, темные осенние цвета Книги из Дарроу. В Книге из Келлса мы видим безграничную изобретательность и блестящую игру воображения совсем другого времени. Это изобилие узоров, эта щедрость орнамента рассеяны по всей рукописи и вызывают непрестанный восторг, когда яркий, фантастичный, изящный рисунок появляется, часто без очевидного мотива, на полях, между строк, по всему тексту.

Начиная с VII и VIII века знаменитые ирландские монастыри, источник наших сокровищ раннеирландского искусства, становятся объектами опустошительных грабежей викингов, и монахи, вынужденные уходить в более безопасные места, иногда забирали с собой книги, так что становится все сложнее точно указать место написания той или другой рукописи. Монахи из Линдисфарна, разграбленного викингами в IX веке, в конце концов поселились в Дареме, где фрагментарное Даремское Евангелие сочетает в себе подражание Книге из Дарроу и тесно связанный с ней линдисфарнский стиль оформления книги. Знаменитая Книга св. Чада, ныне хранящаяся в Личфилде (Моrеаи, рl. 103; Неnrу, А. I., рl. 98), но о которой известно, что перед концом VIII века она находилась в Уэльсе, близкородственна этим древнейшим ирландским рукописям[713]. Рашвортские Евангелия или Евангелия Мак Регола (Неnrу. А. I., рls. 110, 287), в X веке находившиеся на севере Англии, вероятно, происходят из аббатства Берр в графстве Оффали. Стиль прекрасных Евангелий из Эхтернаха столь тесно связан с Книгой из Линдисфарна и Даремским Евангелием, что обычно считается, что Кодекс из Эхтернаха был написан и украшен в Нортумбрии в начале VIII века и перевезен на континент. Однако в отдельных деталях проявляется влияние ирландского искусства — Книги из Дарроу. Как отмечает Ф. Анри, большой лев, символ св. Марка, «прыгающий, подобно пламени, вздымая пучок золотых завитков, через панель из прямых линий», ведет себя как «можно было бы ожидать от звериных символов Дарроу, раз уж они достаточно осмелели для того, чтобы начать двигаться» (I. А. Е. С. Р., р. 129).

Влияние искусства своей страны этого периода было принесено ирландскими монахами в континентальные монастыри, некоторые из которых поддерживали тесные контакты с Ирландией в VIII и IX веках. Другие монастыри, такие как Люксей, Санкт-Галлен и Боббио, были основаны ирландцами в VII веке. Обычно считается, что монахи, бежавшие на континент от викингов, привезли с собой свои книги, и несомненно, в некоторых случаях так оно и было; но ирландское влияние на континентальную книгу, вероятнее всего, объясняется тем фактом, что под воздействием монашества в Ирландии в предшествующий период искусство, ученость, письменность и производство книг стали национальным достижением и предметом торговли. В этих же областях ирландские монахи продолжали проявлять себя и на континенте.

С конца VIII века церковный кельтский стиль, с его изобилием спиралей, трубообразных мотивов и чисто геометрических переплетений, начал приходить в упадок, все больше смешиваясь с переплетающимися зверями и птицами, которые были общим достоянием исконного кельтского и германского искусства того периода. Около 850 г. ирландский стиль начал испытывать влияние искусства викингов, принесших с собой так называемый йеллингский стиль из Норвегии, который сам возник в результате имитации ирландского орнамента. Появившийся в итоге гиберно-викингский стиль успешно развивался в Ирландии и на острове Мэн, а после победы ирландцев при Клонтарфе в 1014 г. возрождение церкви вызвало восстановление и создание новых шедевров церковной утвари. В течение периода приблизительно с 1000 по 1125 г. были восстановлены и украшены большинство футляров для Евангелий и епископских посохов. В конце этого периода появляются самые богатые и искусно украшенные образцы церковной утвари, рака колокольчика св. Патрика [илл. 81], крест из Конга [илл. 82], рака руки св. Лахтина и епископский посох из Лисмора [илл. 74].

В действительности, начиная с середины X века ирландское искусство почти полностью перешло в церковное русло, и к моменту начала англо-норманнского завоевания появление иностранных монашеских орденов и роль, которую играло Кентербери в «гиберно-датской» епархии, уже проложили путь для проникновения нового стиля в искусстве и архитектуре, происходящего из континентальных источников. В новых норманнских стилях мы можем заметить лишь редкие следы древних кельтских традиций. Примером могут служить каменные головы на Часовне Кормака в Кашеле [илл. 83], где кельтские отрубленные головы наложились на поздние норманнские и средневековые черты.

Устойчивость ирландской традиции, а на самом деле жизнеспособность кельтской традиции в целом на всех Британских островах, наиболее полно проявляется в скульптурных каменных крестах. Мы уже видели, что искусство и техника каменной скульптуры, которые развились в латенский период, продолжает свое существование в тесном единстве с искусством последующих периодов, образуя непрерывную традицию до Средних веков. Большое количество крестов и богатство их узоров являются ценным дополнением к нашим знаниям об искусстве, запечатленном в более редких и более подверженных исчезновению изделиях из металла и пергамента. Некоторые примеры, такие как кресты из Фахана и Крест Муйредаха из Монастербойса, дают нам возможность составить определенное представление об их хронологии по нанесенным на них надписям. Еще чаще их можно классифицировать на школы и периоды по количеству и точному месту расположения. Тем самым путем сопоставления мы можем установить их близость с переносными предметами меньших размеров, происхождение которых неизвестно.

Древнейший тип ирландских скульптурных крестов — кресты, вырезанные на плоской каменной поверхности вертикальных плит, подталкивающие нас к сравнению их с рисунками на странице рукописи. Основу скульптур составляют вертикальные плиты или стелы, на которых либо высечен, либо неглубоко вырезан простой крест или сцена распятия и другие фигуры, по большей части человеческие (Неnrу. А. I., рls. 49–56). Ввиду очевидного влияния христианской церкви Восточного Средиземноморья на раннеирландское христианство естественно предположить, что в конечном итоге эти раннеирландские памятники восходят к коптским стелам. В Ирландии кресты такого типа не редки и создавались на протяжении нескольких периодов, иногда соседствуя с крестами поздних типов. Наиболее интересны и искусны по исполнению кресты из Фахана [илл. 88, 89] и Карндонаха, оба находятся неподалеку от Инишоуэна в Донегале.

Кресты составляют единую группу, взаимосвязи внутри которой определяются как особенностями изображения фигур, так и присутствием широких лентообразных узоров, занимающих все внутреннее пространство креста из Фахана и с восточной, и с западной стороны. Восточная сторона более строга по своему стилю и в определенных деталях напоминает коптские стелы; западная гораздо свободнее, ленточные переплетения вторгаются на ребристый окоем, а по бокам основания креста находятся две маленькие фигуры, напоминающие по своим негнущимся одеяниям и отсутствию прорисовки рук фигуру св. Матфея в Книге из Дарроу. Крест из Фахана необычайно интересен и тем, что на нем четкими греческими буквами высечена надпись, являющаяся греческой версией формулы Gloria Patri: «Слава и честь Отцу и Сыну и Святому Духу». Именно эта формула, воспроизведенная на кресте из Фахана, упоминается в канонах 13 и 15 четвертого Толедского собора, состоявшегося в 633 г., и была заменена примерно в это время более современной формой «Слава Отцу», но продолжала употребляться в мосарабской литургии и широко использовалась в греческих литургиях по меньшей мере до IX века. Вероятно, она была скопирована в Фахане со страницы какой-то греческой рукописи в VII веке — эта датировка подтверждается и другими данными (Неnrу. А. I., р. 162f.).