Глава 4 Разложение первобытного общества

§ 1. Предпосылки и общий ход разложения первобытного общества

Непосредственной предпосылкой разложения первобытного общества было появление регулярного избыточного продукта, что создавало возможность для возникновения отчуждаемого в целях эксплуатации человека человеком прибавочного продукта.

До сравнительно недавнего времени вопрос о генезисе прибавочного продукта был более или менее прост. Представлялось несомненным, что его не только необходимой, но и достаточной предпосылкой на магистральном пути исторического развития был переход к производящему, а на тупиковом пути — к высокоспециализированному присваивающему хозяйству, так как они давали известный избыток производимой продукции. Считалось установленным, что простое присваивающее хозяйство по самому своему технологическому уровню не в состоянии дать регулярных излишков. Однако с середины нашего века полевые исследователи некоторых групп аборигенов Австралии и бушменов выступили с сообщениями, что изученные ими общества могут, но не хотят создавать регулярные излишки. В теоретической Этнографии Запада возникла концепция «первобытного общества изобилия». Вопрос был особенно заострен Э. Сэрвисом, а также М. Салинзом в работе «Экономика каменного века» и по имени последнего даже получил в современной науке название «парадокса Салинза».

Есть ли в этом «парадоксе» рациональное зерно? Концепция «первобытного общества изобилия» развернута на относительно узкой фактуальной базе. Исследовались лишь одна группа бушменов (кунг области Добе) и две группы австралийцев Арнемленда. Не исключено, что как раз эти группы оказались в особых условиях вследствие изменений баланса численности населения и обеспечиваемых данной природной средой жизненных средств в новое и новейшее время. Дальнейшие исследования истории этих групп и областей их обитания могут показать исключительность сложившейся ситуации, и тогда «парадокс Салинза» повиснет в воздухе. Но даже если эти дальнейшие исследования подтвердят полученные выводы, они никак не подорвут наших общих представлений о генезисе прибавочного продукта. Согласно марксистской точке зрения, социально-экономическое развитие определяется, прежде всего, развитием производительных сил. Прежде всего, — но не только. Мы знаем, что свое влияние на базис оказывают и естественная среда, и численность народонаселения, и надстроечные явления. Между тем если даже в области Добе и Арнемленде не был искусственно нарушен демографо-экологический баланс, их социально-экономические условия обладают определенной спецификой. Потребности бродячего охотничье-собирательского хозяйства не создают здесь стимулов для широкой кооперации усилий; общество в значительной степени атомизировано; его разрозненные группы малы и нестабильны; отсутствуют предпосылки для институциализации власти, а, следовательно, и для воздействия надстроечных явлений на базисные. Подробнее обо всех этих процессах речь будет дальше. В подобных условиях не могут возникнуть те тенденции, которые обычно намечаются с возможностью производства избыточного продукта, и сами эти тенденции остаются нереализованными. Иными словами, возникновение отношений эксплуатации, вопреки взглядам технологических детерминистов, не является автоматическим процессом. Таким образом, если даже фактуальная база «парадокса Салинза» подтвердится, этот парадокс окажется направленным не против историко-материалистического понимания процессов разложения первобытного общества, а лишь против их упрощенно материалистического понимания.

Итак, разложение общинно-родового строя было обусловлено, прежде всего, (хотя и не только) дальнейшим значительным ростом производительных сил. Особое значение в этом отношении имели успехи в развитии производящего хозяйства, так как в большинстве случаев только оно давало возможность обеспечить получение устойчивого, регулярного избыточного продукта и его превращение в прибавочный продукт.

Правда, как говорилось, этнографии известны народы, у которых разложение первобытного общества происходило на основе высокоразвитого охотничье-рыболовческого хозяйства. Таковы, в частности, индейцы Северо-Западного побережья Северной Америки, алеуты, некоторые народы Северной Сибири. Но подобных народов было сравнительно немного, и развитие у них значительного социального расслоения на основе присваивающего хозяйства объяснялось особыми обстоятельствами, например, изобилием рыбы или морского зверя. В целом подобные факты можно рассматривать как исключение, не меняющее общего правила.

Напротив, разложение первобытнообщинного строя у земледельцев-скотоводов было закономерным следствием происшедшей в их экономике неолитической революции. Различные, подчас довольно заметные признаки такого разложения имелись уже в позднеродовой общине земледельцев-скотоводов. Но для того чтобы эти тенденции упрочились и выявились в полную силу, требовалось время. Нужно было, чтобы в ходе развития производящего хозяйства успели сложиться новые, передовые трудовые навыки, возросли численность и плотность населения, изменилась психология первобытных коллективов и, прежде всего, прогрессировала важнейшая вещественная часть производительных сил — орудия труда. В этом отношении в большинстве обществ кардинальное значение имели открытие и освоение полезных свойств металлов, вызвавшие настолько разительные культурные и социальные сдвиги, что история человечества обрела совершенно новые формы.

Век металлов делится на два периода: бронзовый век и железный век. Бронзовый век — период истории человечества, когда широко распространились изготовленные из бронзы орудия труда и оружие, употреблявшиеся наряду с каменными или вместо них. Железный век — время, характеризующееся распространением металлургии железа и железных орудий. Так как и поныне железо остается важнейшим материалом, из которого изготовлены орудия труда, современная эпоха также входит в железный век. В археологической периодизации первобытной истории часто применяется термин «ранний железный век».

Бронза — сплав меди и олова, иногда также сурьмы, свинца, мышьяка или цинка в различных пропорциях. Лучшее соотношение — 90 % меди и 10 % олова. Бронзовые орудия не только тверже и острее медных, но и литье их легче, потому что бронза плавится при более низкой температуре (700–900°), чем медь (1083°). Однако так же, как и медным, бронзовым орудиям не удалось целиком вытеснить каменные. Причиной этого было, во-первых, то, что в ряде случаев рабочие свойства камня выше, чем бронзы, во-вторых, то, что камень, пригодный для изготовления орудий, имелся почти всюду, а источники сырья для бронзы, в особенности олово, очень редки.

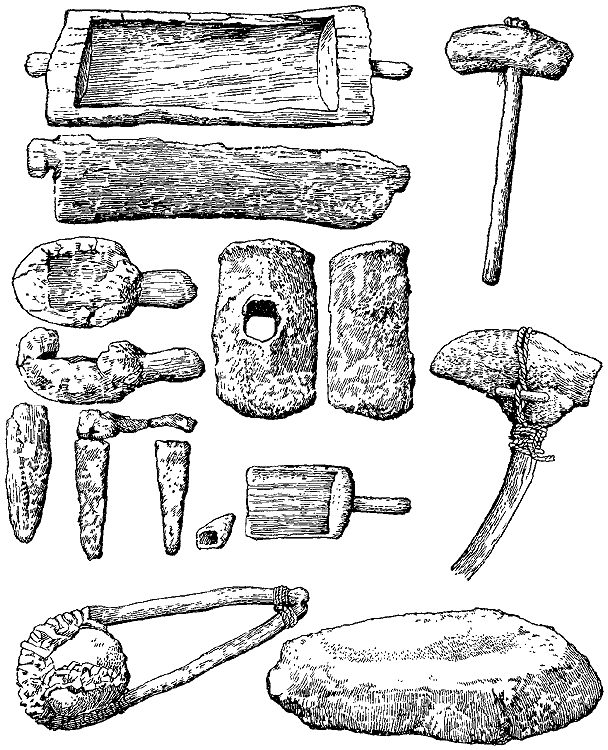

Орудия для добычи медной руды. Бронзовый век Европы.

Племена, обитавшие в богатых медными и оловянными рудами районах, специализировались на добыче металла и снабжали им население соседних стран. Медь есть в Иране, Малой Азии, Аравии и Армении, олово — в Иране и Аравии. В Европе древние медные рудники открыты в Испании, Франции, Австрии, Венгрии и Англии, древние оловянные рудники — в Испании и Англии. Медь и олово известны на юге Китая и в Северном Вьетнаме. В нашей стране крупные металлургические центры бронзового века известны на Кавказе, на Урале, в Казахстане, Прииртышье и Приенисейском крае.

Литейные формы из погребения кузнеца-литейщика в кургане бронзового века у дер. Калиновки Волгоградской обл.

Самые ранние металлические орудия по своим формам целиком повторяли каменные. Лишь постепенно человечество выработало такие формы орудий, в которых наиболее целесообразно использовались свойства нового материала: топоры, долота, молоты, кайла, мотыги, серпы, ножи, кинжалы, мечи, секиры, наконечники копий, стрел и т. п.

Эволюция металлического топора в энеолите и бронзовом веке.

Точные хронологические рамки бронзового века указать трудно. Раньше всего, в середине 3 тысячелетия до н. э., бронза стала известна в Южном Иране, Месопотамии и в Юго-Восточной Азии. В Египте и Индии древнейшие бронзовые орудия относятся к началу 2 тысячелетия до н. э. В Китае бронза широко применялась с XVIII в. до н. э.; в Америке — лишь в 1 тысячелетии н. э.

На рубеже 3 и 2 тысячелетий бронзовая индустрия распространилась в Малой Азии, Сирии, Палестине, на Кипре и Крите, а в течение 2 тысячелетия — по всей Европе и Азии. Для большинства стран Европы бронзовый век охватывает в основном 2 тысячелетие до н. э. Конец бронзового века наступил тогда, когда бронзу вытеснило железо.

Ранний железный век сравнительно с предыдущими археологическими эпохами хронологически очень краток.

Несмотря на то что железо — самый распространенный в мире металл, оно было поздно освоено человеком, так как почти не встречается в природе в чистом виде и трудно обрабатывается. Еще в глубокой древности человечеству стало известно метеоритное железо, из которого изготовлены единичные украшения, найденные в Египте в могилах начала 4 тысячелетия до н. э. Мелкие предметы из железа земного происхождения встречаются в первой половине 3 тысячелетия до н. э. в Египте, Месопотамии и Малой Азии. Древнейший способ получения железа из руды — сыродутный процесс — был открыт лишь во 2 тысячелетии до н. э. Согласно одному из наиболее вероятных предположений, сыродутный процесс впервые применили подчиненные хеттам племена, жившие в горах Армении в XV в. до н. э. К концу 2 тысячелетия до н. э. относятся находки отдельных железных предметов в Европе — на юге СССР, в Германии и Италии. После 2 тысячелетия началось массовое изготовление железных орудий и оружия в Передней Азии, Греции, Индии, Сибири. В это же время освоило производство железа население Восточной Европы. В Центральной, Северной и Западной Африке начало железного века относится к 1 тысячелетию до н. э. В VIII–VII вв. до н. э. железные орудия начинают господствовать в степях юга европейской части СССР и в Средней Азии, в Месопотамии и Иране, в Европе в областях к северу от Альп. В V в. до н. э. железо проникло на далекий север Европы и в Китай. В Индокитае, в Индонезии железо распространилось на рубеже новой эры. В Америке, Австралии и на большинстве островов Тихого океана железо стало известно лишь во 2 тысячелетии н. э., вместе с появлением в этих областях европейцев.

В отличие от сравнительно редких источников добывания меди и еще более редких — олова железные руды, правда чаще всего низкосортные (бурые железняки, озерные, болотные, луговые и иные), встречаются почти всюду, но получить железо из руд гораздо труднее, чем медь. Плавление железа, т. е. получение его в жидком состоянии, всегда было для древних металлургов недоступным, так как для этого необходима очень высокая температура (1528°). Железо получали в тестообразном состоянии с помощью сыродутного процесса, заключавшегося в восстановлении железной руды углеродом при температуре 1100–1350° в специальных печах, в которые вдувался воздух кузнечными мехами через сопло. На дне печи образовывалась крица — комок пористого, тестообразного железа весом от 1 до 8 кг, которую необходимо было неоднократно проковывать молотом для уплотнения и частичного выдавливания из нее шлака. Кричное железо мягкое; но еще в глубокой древности был открыт способ закалки железных изделий, или их цементации (обуглероживания). Более высокие механические качества железа, а также общедоступность железных руд и дешевизна нового металла обеспечили быстрое вытеснение им бронзы, а также камня, который оставался важным материалом для производства орудий в бронзовом веке.

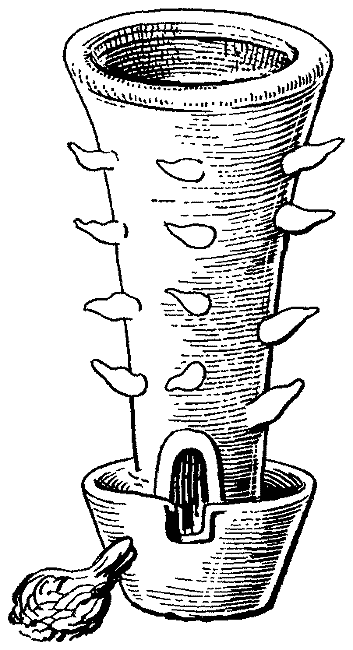

Примитивная доменная печь. Восточная Африка.

Внедрение в производство металла сыграло исключительную роль в развитии всех отраслей хозяйственной деятельности, и, прежде всего, в развитии земледелия и скотоводства.

В неолите и энеолите рост земледелия тормозился ограниченными техническими возможностями каменной индустрии. Расчистка леса каменным топором требовала неимоверных усилий и огромной затраты времени. Применение уже медного топора, по экспериментальным данным С.А. Семенова, втрое сокращало трудовые затраты. Бронзовые топоры еще более облегчили трудовой процесс и позволили расширить земледельческие площади. Это, а также необходимость лучшей обработки уже истощенных старых участков, в свою очередь, заставили подумать об облегчении процесса земледелия и в конечном итоге привели к переходу от ручных орудий к пахотным орудиям, влекомым тягловыми животными.

Вопрос о том, как совершился этот переход, до сих пор остается предметом научных споров. Вероятно, одни пахотные орудия происходят от мотыги, другие — от заступа, некоторые — от бревна с сучьями, первоначально использовавшегося в качестве бороны. Предполагают, что вначале тягловой силой были сами люди, сообща волочившие бревно, тяжелую мотыгу и т. п., чтобы пропахать в земле глубокую борозду, и только затем силу человека заменила сила осла или быка. Недостаточно изучена и эволюция древнейших пахотных орудий. Чаще всего ее представляют как развитие от орудий (по терминологии советского этнографа Д.К. Зеленина), «черкающих», т. е. лишь бороздящих, почву, к «пашенным», взрыхляющим и загребающим землю, и, наконец, к «орющим»[79], подрезающим и переворачивающим пласт земли. Но эта эволюция во многом зависела от географических условий: орющие орудия применимы только для мягких почв, и здесь они могли появиться очень рано, между тем как черкающие и пашенные орудия, пригодные для твердых почв, проходили свою собственную эволюцию.

Наскальное изображение пахоты. Бронзовый век. Швеция.

В эпоху бронзы пахотные орудия применялись во многих странах Азии и Европы: Египте, Двуречье, Китае, Северной Италии, Швейцарии, Германии, Дании, Польше. Однако хрупкость бронзы не позволяла изготовить из нее рабочие части пахотных орудий; последние оставались целиком деревянными и еще далеко не всегда вытесняли мотыгу. Положение резко переменилось с появлением железа, из которого стали делать не только высокоэффективные топоры для расчистки леса, но и надежные рабочие части орудий. Именно время раннего железа было временем широкого перехода от мотыжного огородничества к пашенному полеводству, а вместе с тем и вообще временем широкого распространения земледелия на большей части ойкумены.

Правда, универсального распространения пашенное земледелие не получило. Многие развитые земледельцы Восточной и Южной Азии и Тропической Африки остались верны ручным орудиям и, снабдив их железной рабочей частью, пошли по линии интенсификации мотыжного земледелия. Это начавшееся в период распада первобытного общества и сохранившееся поныне развитие земледельческой техники по двум разным линиям — более или менее экстенсивной пашенной и интенсивной мотыжной — не поддается исчерпывающему объяснению. Все же можно предполагать, что во многих странах Азии определенную роль сыграл недостаток плодородных земель, а в Тропической Африке — распространение мухи цеце, укусы которой смертельны для крупного рогатого скота.

Вырезанное на камне изображение колесницы. Ок. 1200 г. до н. э. Южная Швеция.

Создавая потребность в тягловой силе, пашенное земледелие стимулировало дальнейшее развитие скотоводства. Среди находимых при раскопках поселений бронзового века костей домашних животных нередко преобладают кости крупного рогатого скота; часты и кости одомашненной к этому времени лошади. Вместе с тем успехи земледелия позволяли использовать часть выращенного продукта для прокорма всех видов скота и тем самым способствовали росту его поголовья. Но рост стада, естественно, опережал кормовые ресурсы оседлых земледельцев. По мере увеличения стад их владельцам приходилось все шире использовать подножный корм и там, где это было возможно, передвигаться в поисках пастбищ. Часть оседлых племен перешла к полукочевому земледельческо-скотоводческому (иногда земледельческо-рыболовческо-скотоводческому) хозяйству, в котором сезоны полевых работ чередовались с сезонами кочевок. Нередко часть племени занималась преимущественно земледелием, другая часть — преимущественно скотоводством. В дальнейшем многие племена, обитавшие в особенно благоприятной для разведения животных природной среде, на границах степей и полупустынь, стали ограничивать земледелие и переходить к кочевому скотоводству, т. е. круглогодичному содержанию скота на подножном корму с периодическими перекочевками с одних пастбищ на другие. В эпохи бронзы и раннего железа полукочевое и кочевое скотоводство широко распространилось в степных районах Западной, Центральной и Средней Азии, Северного Причерноморья, Поволжья, Приаралья, Южной Сибири, Северной и Восточной Африки. Произошло первое в истории человечества крупное общественное разделение труда — выделение из общей массы земледельцев-скотоводов преимущественно скотоводческих, сперва пастушеских, а позднее и кочевых племен.

Естественно, что возникновение общественного разделения труда в форме хозяйственной дифференциации земледельцев и скотоводов могло совершиться лишь там, где имелся пригодный для приручения и одомашнения скот. На большей части территории Америки и на островах Океании первое крупное общественное разделение труда принимало иные формы, например, хозяйственной дифференциации между земледельцами и охотниками, земледельцами и рыболовами. Некоторые советские исследователи считают, что первое крупное общественное разделение труда повсеместно совершалось в форме разделения труда между племенами с присваивающим охотничье-рыболовческим и племенами с производящим земледельческим или земледельческо-скотоводческим хозяйством. При всех обстоятельствах важно, что первое крупное разделение труда, какой бы вид оно ни принимало, было универсальным явлением в истории человечества, определявшимся дифференциацией хозяйственной деятельности взаимосвязанных общин на основе возросшей производительности труда.

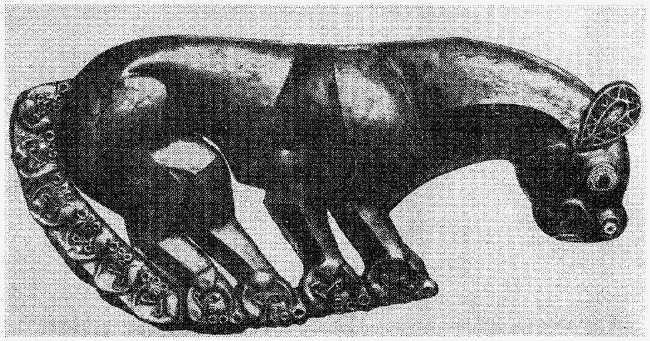

Шлем, маска и латы из позднегальштатского погребения.

Применение бронзы и железа дало мощный толчок развитию ремесленной деятельности. Первостепенное значение здесь имела сама металлургия. Из металла выделывали разнообразные орудия труда, предметы домашнего обихода, украшения, оружие. Так, в частности, только с наступлением бронзового века появились меч и боевая колесница, широко распространились защитные доспехи. Железо еще более расширило ассортимент ремесленных изделий и, глазное, произвело коренной переворот в организации ремесла Изготовление каменных и костяных орудий, плетение и ткачество, гончарство и даже литье бронзы — все это были процессы, доступные каждому члену общины, а металлургия железа требовала особых сооружений, сложных навыков, вообще высокой профессиональной квалификации. Этнографически установлено, что в первобытные времена кузнецы повсюду составляли обособленный слой населения. Иногда, как у большинства племен Тропической Африки, они пользовались почетом, иногда, как у берберов, арабов или нуристанцев (кафиров), их презирали, но в обоих случаях к ним питали чувство суеверного ужаса. О том же говорят факты языка: в русском, например, слова «кузнец» и «козни» происходят от одного корня. Археологи часто обнаруживают особняком стоящие кузницы или даже отдельные поселки кузнецов. Все это позволяет считать, что кузнецы с самого начала выделились из среды других общинников, а кузнечество стало первым профессиональным видом ремесла.

Межплеменной обмен. Карта составлена А.С. Амальриком и А.Л. Монгайтом.

Усложнились и другие ремесла. Металл, и в особенности железо, дал новые орудия для обработки дерева, кости, рога, камня. С изобретением в эпоху бронзы ткацкого станка получило дальнейшее развитие ткачество. Изобретение гончарного круга способствовало дальнейшему развитию гончарного производства. Не только металлургия, но и другие виды ремесленной деятельности требовали все больше трудовых затрат, умения, опыта. Из среды общинников стали выделяться особенно искусные умельцы. Началось второе в истории человечества крупное общественное разделение труда — отделение ремесла от земледелия.

Клад металлических вещей бронзового века.

Общественное разделение труда сопровождалось развитием обмена. Обмен как обмен первобытных коллективов специфическими богатствами их природной среды, например, раковинами и охрой, изделиями из ценного дерева и камня, естественно, возникал и раньше, в эпоху расцвета родового строя. «Различные общины, — писал Маркс об этом времени, — находят различные средства производства и различные жизненные средства среди окружающей их природы. Они различаются поэтому между собой по способу производства, образу жизни и производимым продуктам. Это — те естественно выросшие различия, которые при соприкосновении общин вызывают взаимный обмен продуктами, а, следовательно, постепенное превращение этих продуктов в товары»[80]. Однако такой обмен совершался более или менее спорадически. Выше мы видели, что еще в эпоху позднеродовой общины получила широкое распространение другая форма обмена — дарообмен. Теперь же с возникновением общественного разделения труда постоянный характер приобрел не «естественный» и престижный, а подлинно экономический обмен. Земледельцы, которым не хватало своего скота, стремились получить у скотоводов мясо, молочные продукты, кожи, шерсть и особенно рабочий скот, необходимый как тягловое и транспортное средство. Скотоводы, со своей стороны, нуждались в земледельческих продуктах, металлических, гончарных и других изделиях. Развитие регулярного межобщинного обмена даже привело к развитию ряда общественных институтов, прежде всего, института гостеприимства, гарантировавшего чужакам защиту их жизни и имущества.

С разделением земледелия и ремесла обмен получил еще большее развитие и, главное, стал регулярно вестись не только на границах общин, но и внутри последних. Часть продукции начала производиться непосредственно для обмена, т. е. в качестве товара. И престижный, и особенно подлинно экономический обмен способствовал складыванию в обществе представлений об эквивалентности обмениваемых предметов, возникновению мерил стоимости и средств обмена. Ими становились самые различные предметы, представлявшие ценность из-за своей редкости или вложенного в них труда: ожерелья из собачьих, свиных, медвежьих, акульих зубов, связки раковин или красивых перьев, снизки табачных листьев или мешочки с бобами какао, циновки, куски ткани, каменные кольца, орнаментированные кувшины и т. д. В Старом Свете одним из наиболее распространенных средств обмена были добываемые в районе Мальдивских островов сравнительно редкие раковины каури («змеиная голова», «ужовка»). Воспоминание об этом в некоторых языках сохранилось до настоящего времени: современная денежная единица государства Гана седи на языке ашанти означает «раковина». Такую же, если не еще большую, роль играли меха и скот, от наименования которого в ряде древних языков (санскритское рупиа, латинское пекуниа, древнерусское скот) было произведено наименование денег. Позднее для этих целей стали использоваться металлы в виде слитков, пластинок, прутьев или различных готовых изделий. Так, судя по составу сконцентрированных вдоль важнейших торговых путей кладов, вернее, складов материалов или изделий, предназначенных для обмена и спрятанных в землю мастерами или торговцами, в бронзовом веке Европы самым распространенным средством обмена были оружие и украшения из бронзы.

Предметы из кладов бронзового века, служившие в качестве денег (по В.И. Равдоникасу).

Африканские металлические изделия, использовавшиеся в качестве денег.

1 — железное копье, Северное Конго; 2 — медная «монета», Конго; 3 — наконечники копий, Западная Африка.

С развитием обмена совершенствовались средства сообщения. Получили распространение колесные повозки, стали сооружаться дороги, появились корабли на веслах и парусах. С середины 2 тысячелетия до н. э. в качестве упряжного животного стала применяться лошадь.

Полинезийское судно конца XVIII в.

Глиняная модель повозки со сплошными массивными колесами. 2 тысячелетие до н. э. Венгрия.

Будучи обусловлено мощным скачком в развитии производительных сил, общественное разделение труда, в свою очередь, стало решающим фактором дальнейшего повышения производительности трудовой деятельности. Специализация в земледелии, скотоводстве, ремесле способствовала усовершенствованию орудий и навыков, увеличению количества и улучшению качества производимого продукта. Рост массы производимого продукта и обеспечение регулярности его получения создали условия для превращения жизнеобеспечивающего и избыточного продукта в необходимый и прибавочный, т. е. в такой, который производится одним человеком, а присваивается другим, порождая отношения эксплуатации. Поэтому, как отмечал Энгельс, уже «первое крупное общественное разделение труда вместе с увеличением производительности труда, а, следовательно, и богатства, и с расширением сферы производительной деятельности, при тогдашних исторических условиях, взятых в совокупности, с необходимостью влекло за собой рабство. Из первого крупного общественного разделения труда возникло и первое крупное разделение общества на два класса — господ и рабов, эксплуататоров и эксплуатируемых»[81].

В то же время рост производительности труда вел к индивидуализации производственного процесса, создавал возможность «парцеллярного труда как источника частного присвоения»[82]. Чем выше становилась техническая вооруженность человека в его борьбе с природой, чем больше он мог произвести, тем меньше необходимости было в совместной деятельности сородичей. Это толкало к превращению коллективного хозяйства и коллективной собственности родовой общины в частное хозяйство и частную собственность отдельных семей и создавало условия для развития имущественного неравенства внутри рода.

Зарождение частного хозяйства и частной собственности было прогрессивным историческим процессом, стимулировавшим развязывание инициативы и предприимчивости, рост производительности и разделения труда, развитие товарного производства и обмена. Однако родовая община сопротивлялась этому процессу. Родовые обычаи требовали безусловной взаимопомощи, совместного пользования родовой собственностью, равнообеспечивающего распределения произведенного продукта. Общинно-родовые производственные отношения все больше переставали соответствовать обогнавшим их производительным силам. Поэтому власть родовой общины должна была быть сломлена. В условиях развивавшейся парцелляции труда экономически крепкие семьи стремились обособиться и отделиться от своих сородичей. Начались делокализация рода, переход от родовых связей к территориальным, превращение родовой общины в соседскую, или территориальную.

Соседская (сельская, земледельческая) община, как указывал Маркс, была первым социальным объединением свободных людей, не связанных кровными узами. Характеризуя ее как последнюю фазу первичной общественной формации, Маркс отмечал свойственный ей дуализм. В то время как собственность на ряд средств производства — сельскохозяйственный двор с его орудиями у земледельцев, скот у скотоводов — уже становилась частной, собственность на главное условие производства — землю — еще оставалась коллективной. Это и понятно: как ни продвинулся процесс парцелляции труда, отдельная семья еще не могла стать самодовлеющей ячейкой общества. Многие трудовые операции, как, например, подсека леса, ирригация, мелиорация, устройство степных водоемов, продолжали требовать кооперирования усилий большого числа семей. Но территориальные связи в противоположность родовым соответствовали духу новых производственных отношений. Они не препятствовали накоплению частных богатств: если с сородичем нужно было делиться безвозмездно, то соседу давали в долг и часто не без выгоды для себя. Соседская община обеспечивала производственный процесс и в то же время давала значительный простор развитию частного богатства.

Власть родовой общины ломалась постепенно. Делокализуясь и утрачивая экономическое единство, род еще долго сохранял различные черты общественной и идеологической общности. Эти черты сказывались как в отношениях между родственными семьями одной соседской общины, так и в отношениях между осколками рода, разбросанными в разных соседских общинах. В первобытной соседской общине соседские связи еще так или иначе переплетались с распадавшимися, но продолжавшими заявлять свои права родовыми связями. Окончательный распад родовых уз происходил только с возникновением классовых обществ, а зачастую и позже, уже в рамках последних.

Итак, в основе процесса разложения родовой общины лежал новый скачок в развитии производительных сил, выразившийся в особенности в успехах земледелия и скотоводства, во внедрении металла, в росте и специализации ремесел. Правда, в разных обществах эти факторы могли получать неодинаковое развитие, а частью и совсем отсутствовать, компенсируясь развитием других. Так, у полинезийцев, вероятно, знавших металлургию на своей азиатской прародине, после переселения на лишенные руд острова Океании совершенно не было металлов. Тем не менее, создав изощренную технику изготовления орудий из камня, кости и раковин, эффективную систему земледелия с применением ирригации и удобрений и продуктивное рыболовное хозяйство, они достигли высокого уровня развития производительных сил, обусловившего распад общинно-родового строя и складывание раннеклассовых отношений. У племен Западной Тропической Африки, видимо, из-за распространения мухи цеце не было тягловых животных и пахотных орудий. Тем не менее, развитие мотыжного земледелия и металлургии, разделения труда и обмена привело здесь к возникновению ряда раннеклассовых обществ. В доколумбовой Америке, чрезвычайно бедной поддающимися приручению видами животных, животноводство не продвинулось дальше одомашнения собаки, индюка, курицы и (в андских странах) гуанако и морской свинки. Не знали местами и производственного употребления металлов. Тем не менее, и здесь на пространстве от Южного Перу до Центральной Мексики уже в первых веках новой эры возникло несколько очагов ранних цивилизаций, обязанных своим происхождением интенсификации земледелия и ремесленного производства. Следовательно, как ни велико было значение названных видов производительной деятельности, ни один из них в отдельности не имел определяющего значения. Решающую роль во всех случаях играло не направление, а общий уровень развития хозяйства. Это показывает ошибочность такого упрощенного, механического понимания исторического процесса, при котором какому-либо одному отдельно взятому явлению, например, плужному земледелию, приписывается исключительное и самодовлеющее воздействие на ход общественного прогресса.

Несомненно, однако, что то или иное сочетание факторов непосредственно влияло на развитие населения различных экологических зон, ускорявшееся там, где имелись благоприятные условия для развития всех наиболее прогрессивных видов производительной деятельности — земледелия, скотоводства, металлургии. Поэтому эпоха разложения родового строя — эпоха первобытной соседской, или протокрестьянской, общины — была временем, когда впервые проявились разительные различия в темпах исторического процесса, возникла значительная неравномерность в поступательном движении человечества.

Человеческие сообщества бронзового века вне территории древнейших государств известны нам большей частью по названиям археологических культур. Лишь очень редко удается археологические культуры бронзового века связать с известными по письменным источникам племенами и народностями или даже определить, к какой языковой семье принадлежали носители той или иной культуры.

Наивысшего расцвета культура бронзы достигла в странах Эгейского мира, как принято называть страны Балканского полуострова (к югу от Македонии), Западного побережья Малой Азии, о. Крит и другие острова Эгейского моря. Наибольшее количество археологических памятников эгейской культуры открыто на о. Крит и в Пелопоннесе — в Микенах. Поэтому и весь этот мир называется иначе крито-микенским. Древний, энеолитический период развития этих культур относится к 4–3 тысячелетиям до н. э. Бронзовый век начался на Крите около 2200 г. до н. э., и развитие его протекало безусловно под сильным влиянием ближневосточной цивилизации. В материковой Греции этот же процесс начался в XVIII–XVII вв. до н. э.

Плавильный тигель. Анды. Южная Америка.

Археологические культуры бронзового века стран Дунайского бассейна представляют продолжение местных энеолитических, главным образом земледельческих, культур. Однако теперь помимо лесса начали обрабатываться и менее плодородные земли. Большое хозяйственное значение сохраняли охота и скотоводство. Поселения стали строить не только в долинах, но и на вершинах холмов и часто их укрепляли.

К рубежу неолита и бронзового века (3 тысячелетие до н. э.) относится баденская культура, распространенная по среднему и верхнему Дунаю, в Чехословакии и в верховьях Вислы. Носители этой культуры — земледельцы, уже обладавшие тележным транспортом; как ездовое животное использовалась лошадь. Типичными для этой культуры являются каменные сверленые боевые топоры, керамика с каннелированным орнаментом, бронзовые витые шейные гривны.

Из отдельных культур раннего бронзового века в Европе особое значение имела унетицкая культура, названная так по обширному могильнику возле Праги. Она охватывала нынешние Чехию, Нижнюю Австрию, Силезию и Саксонию с Тюрингией. К ней примыкал ряд сходных культур, занимавших территорию всей Средней Европы. Племена, создавшие унетицкую культуру, в основном земледельческие, занимались также бронзолитейным делом, опираясь на богатые месторождения Рудных гор, Судет и Западных Бескид. Формы бронзовых изделий унетицкой культуры стали распространенными во многих областях Европы. Отсюда они шли на юго-восток до Трансильвании, на юг до долины По и Роны, на север до Саксо-Тюрингии. Западной Польши и Прибалтики, на запад до Бретани и Британских островов.

Деревянная погребальная камера под курганной насыпью. Богатое погребение унетицкой культуры середины 1 тысячелетия до н. э.

Поселения унетицкой культуры-небольшие, открытые, с наземными прямоугольными домами, стены которых сделаны из плетня и обмазаны глиной, или округлыми землянками, вырытыми в лессе.

В начале 2 тысячелетия до н. э. в Северной и Средней Европе были распространены племена, украшавшие свои сосуды отпечатками шнура (шнуровая керамика) и пользовавшиеся прекрасно полированными боевыми топорами. Для большинства этих племен основной отраслью хозяйства стало скотоводство. Хотя по уровню развития они находились еще в эпохе позднего неолита, хронологически их культура уже заходит в бронзовый век. Группа этих племен, характерными элементами культуры которых являются сверленые каменные боевые топоры, бронзовые топоры древневосточного типа и высококачественные шаровидные глиняные сосуды, расселилась среди охотничье-рыболовческих племен лесной полосы европейской части СССР.

На территории современной Германии, Верхней Австрии, Голландии, Дании, Южной Скандинавии в бронзовом веке обитали многочисленные племена с очень близкими по характеру культурами курганных погребений. Среди разнообразных бронзовых изделий общими для этой группы племен являются топоры с закраинами (краями, завернутыми для закрепления рукояти), так называемые пальштабы. Основным занятием этих племен было скотоводство при подсобном земледелии. Возможно, что они были предками позднейших германских племен.

Интересное явление в истории Европы начала 2 тысячелетия до н. э. представляет распространение памятников культуры колоколовидных кубков. Эта культура первоначально зародилась в Испании и названа по характерным небольшим глиняным сосудам в виде опрокинутого колокола, украшенного поясками гребенчатых вдавлений. Население, оставившее эти памятники, распространилось в Западной и Центральной Европе до Польши, Закарпатья и Венгрии и до Британии и Италии. По-видимому, передвижение скотоводческих племен — носителей культуры колоколовидных кубков было вызвано ростом населения, увеличением поголовья скота и поисками новых пастбищ. По мнению некоторых ученых, распространение культуры колоколовидных кубков было связано с торговлей медными изделиями, в изготовлении которых носители этой культуры были большими мастерами.

Важным центром металлургии в раннем бронзовом веке была юго-восточная часть Пиренейского полуострова, где существовала культура эль-аргар. Это была земледельческая культура, но горное дело и металлургия играли большую роль в хозяйстве, и эль-аргарские бронзовые изделия широко распространялись за пределами Пиренейского полуострова, доходя до Северной Италии. Эль-аргарские поселения строились на возвышенностях и обносились каменными стенами. Дома были многокомнатными и даже двухэтажными.

Во второй половине 3 тысячелетия до н. э. в прирейнских областях Германии, в верховьях Дуная и в Восточной Франции возникает так называемая михельсбергская культура. Ее отличают мощные и чрезвычайно обширные укрепления — рвы, валы, а во Франции и каменные стены. На севере Франции и в Англии в 3–2 тысячелетиях распространились культуры строителей мегалитов. Племена мегалитической культуры были скотоводами и земледельцами и жили в небольших поселках, группировавшихся вокруг укрепленных городищ, служивших в случае опасности убежищем. Около поселений расположены курганные могильники.

Создатели материковых культур бронзового века Франции были оседлыми земледельческими племенами, также оставившими огромное количество курганов со сложными погребальными сооружениями. В этих курганах похоронены люди разного общественного положения — от рядовых общинников, вооруженных только топорами, до военных вождей, в могильном инвентаре которых находят по нескольку мечей, копий, шлемов и щитов.

В позднем бронзовом веке, во второй половине 3 тысячелетия до н. э., обширные области Центральной Европы составляли в некоторых отношениях единство, которого Европа не достигала ранее в эпоху неолита и ранней бронзы. Это единство проявлялось в сходных типах оружия и орудий труда, украшений и погребальных обычаев, технологических процессов и декоративных мотивов. Это видимое единство, за которым, однако, скрывались десятки племен с различными традициями и самостоятельными путями развития, возникло в результате широкого развития обмена, объектами которого были бронзовое оружие и украшения, золото и янтарь. Развитые сношения способствовали также распространению из Эгейского мира иноземных вещей, орнаментальных мотивов и вместе с тем культурных идей.

Некоторые группы племен позднего бронзового века могут рассматриваться как предки известных нам в более позднее время по письменным источникам народов. Так, вероятно, предками иллирийцев были придунайские и североитальянские племена бронзового века. Характерной формой поселений подунайских племен были поселки (так называемые террамары), состоящие из деревянных хижин, сооружавшихся в долинах рек на помостах, опиравшихся на сваи и окруженных валом и рвом. Террамары распространились также в Северной Италии, особенно в долине реки По.

Во второй половине 2 тысячелетия до н. э. складывается лужицкая культура (названная по лужицкой области в Германии), памятники которой в нескольких локальных вариантах занимают обширную территорию от Заале до Вислы и от Шпрее до австрийского Дуная и Словацких гор. Она принадлежит земледельческому населению и характеризуется особым видом кладбищ — полями погребальных урн, содержащих сожженные остатки покойников. Поселки лужицких племен состояли из так называемых столбовых домов, стены которых делались из вертикальных столбов с плетнем, обмазанным глиной, или забранных досками. Обширность и большое количество полей погребений свидетельствуют о значительном росте населения Европы и увеличении его плотности по сравнению с эпохой неолита. Развитая горнодобывающая индустрия и высокий уровень изготовления бронзовых изделий обеспечивали более прочный базис для ведения хозяйства. Хотя появление сохи или легкого плуга с упряжкой волов относится к более раннему периоду бронзового века, несомненно, что это достижение было использовано племенами полей погребений для создания системы комплексного оседлого хозяйства, которое преобладало на значительной части континента вплоть до римского времени. Значительное увеличение продовольственных ресурсов в конце бронзового века определялось усовершенствованием техники земледелия, но главным образом ростом поголовья домашнего скота. По-видимому, к эпохе полей погребений относится начало использования лошади в Европе.

Наибольшими по занимаемой ими территории археологическими культурами бронзового века были андроновская (названная по поселению у с. Андроново) и срубная (названная по форме полукурганных могил в виде срубов) культуры. Андроновские племена жили на территории Казахстана и Южной Сибири. Срубные племена, занимавшие первоначально огромные пространства Среднего Поволжья и Южного Приуралья, позже расселились на запад до Днепра и низовьев Южного Буга. Это скотоводческие племена, занимавшиеся также примитивным земледелием. Им было известно стойловое содержание скота зимой. Жители андроновских и срубных поселков составляли общины, которые вели натуральное хозяйство и сами изготовляли орудия труда и предметы домашнего обихода. Обработкой бронзы занимались специалисты-литейщики, достигшие больших успехов. Некоторые из них, возможно, уже оторвались от общины и превратились в странствующих мастеров, работавших на заказ. Развитие бронзолитейного дела способствовало оживлению межплеменной торговли. Племена и общины, на территории которых имелись месторождения металлов, стали специализироваться в их разработке. Во второй половине 2 тысячелетия до н. э. андроновские племена расселились в южном направлении до Южного Казахстана и Киргизии.

Основные типы вещей, встречающихся в памятниках андроновской культуры (по М.П. Грязнову).

В последней четверти 2 тысячелетия до н. э. в Южной Сибири, Забайкалье, на Алтае распространяются типы бронзовых орудий и оружия, которые особенно характерна для карасукской культуры Алтая и Среднего Енисея. В хозяйстве племен карасукской культуры наряду с земледелием особое значение получило скотоводство, и, прежде всего, овцеводство, что сделало население более подвижным.

Кавказ в бронзовом веке был центром высокоразвитой местной металлургии и в то же время играл важную роль как связующее звено между степными районами на территории СССР и культурными центрами Древнего Востока.

В Индии в бронзовом веке возникает культура раннего рабовладельческого общества, так называемая культура хараппы (по населенному пункту в провинции Пенджаб, где было открыто первое из поселений этой культуры; другим важным пунктом является Мохенджо-Даро в провинции Синд). Расцвет культуры хараппы относится к концу 3 тысячелетия до н. э. Это земледельческая культура. При пахоте использовались плуг или соха. Тягловым скотом служили буйволы и зебу. Важное значение в хозяйстве древних обитателей долины Инда имело скотоводство. Значительного развития достигло ремесло: обработка металлов, прядение, ткачество, гончарное и ювелирное дело. Поселения культуры хараппы представляют собой настоящие города, занимавшие иногда площадь в сотню гектаров и укрепленные мощными стенами. Здания, обычно двухэтажные, были построены из обожженного кирпича. Уровень развития производительных сил и наличие письменности позволяют предполагать, что здесь уже сложилось классовое общество, однако это общество еще находилось на самых ранних стадиях развития, что дает основание упоминать о культуре хараппы и в истории первобытного общества.

В Китае во 2 тысячелетии до н. э., когда появляется бронза, происходят разложение первобытнообщинного строя и постепенный переход к классовому обществу, завершившийся в XVIII в. до н. э. возникновением государства Шан (Инь).

Население древних цивилизаций, сложившихся в Месопотамии, Египте, Индии, Китае и Греции, раньше, чем в других странах, освоило добычу и обработку металлов. К северу от этих цивилизаций обитали племена Европы и Азии, в эпоху раннего железного века переживавшие стадию разложения первобытнообщинного строя и находившиеся накануне возникновения классового общества и государства.

Железо на территории СССР впервые появилось в конце 2 тысячелетия до н. э. в Закавказье (Самтаврский могильник) и на юге европейской части СССР (памятники срубной культуры). К глубокой древности восходит разработка железа в Раче (Западная Грузия). Жившие по соседству с колхами моссинойки и халибы славились как металлурги. Однако широкое распространение металлургии железа в нашей стране относится уже к 1 тысячелетию до н. э.

Наиболее развитая культура железного века на территории СССР, сложившаяся в VII в. до н. э. и достигшая расцвета в V–IV вв. до н. э., принадлежала скифским племенам Северного Причерноморья. Признаки металлургического производства обнаружены при раскопках ряда скифских городищ. Наибольшее количество остатков железоделательного и кузнечного промыслов найдено на Каменском городище близ Никополя, служившем, по-видимому, центром специализированного металлургического района древней Скифии. Железные орудия способствовали широкому распространению у скифов пашенного земледелия и развитию всевозможных ремесел.

В состав Скифии в V в. до н. э. входили кочевые племена Причерноморья от Днепра до Дона и оседлые земледельческие племена, которые жили между Ингулом и Днепром вперемежку с кочевниками, а также в верховьях Южного Буга. Скифские земледельцы, по словам Геродота, сеяли хлеб не только для себя, но и на продажу. Скифские поселения занимали очень большую площадь (Каменское городище около 12 кв. км) и были обнесены мощными укреплениями (валами, рвами, стенами из сырцового кирпича и т. п.). Жилища представляли собой наземные столбовые дома, прямоугольные и круглые полуземлянки, юрты. Вооружение скифов состояло из бронзовых шлемов, чешуйчатых панцирей, обитых железом или медью широких поясов, коротких мечей со сплошной железной рукоятью, двухметровых копий с мощными железными наконечниками. Но главным оружием были лук и стрелы. К V в. до н. э. скифы еще сохраняли первобытнообщинный строй, но спустя сто лет в их социальном строе наступили резкие изменения. В Приднепровье к этому времени относится появление грандиозных «царских» курганов, достигавших в высоту более 20 м. В них были погребены «цари» и их дружинники. Погребения аристократии сопровождались умерщвлением и захоронением жен или наложниц, слуг (рабов) и лошадей. В могилы клали богатое оружие, золотую и серебряную посуду, амфоры с вином, украшения и т. д. Скифский союз племен постепенно перерождался в государство рабовладельческого типа.

К скифам по своему происхождению и культуре были близки кочевые племена савроматов, жившие в VII–IV вв. до н. э. в поволжско-приуральских степях.

В результате перегруппировки племен и включения в их союзы пришельцев с востока образовались новые союзы племен, известные в III в. до н. э. — IV в. н. э. в степях от Тобола до Дуная под именем сарматов. Основу хозяйства сарматов составляло кочевое скотоводство (овцеводство, коневодство); оседлые племена на Кубани занимались и земледелием. Сарматам были известны обработка железа, литье бронзы, ткачество, гончарный промысел, выделка кож и т. д. Во II в. утвердилась гегемония сарматов в степях Восточной Европы, что было связано с их широким расселением в поисках новых пастбищ. У сарматов происходило разложение общинно-родового строя, однако этот процесс не завершился возникновением государства. В III–IV вв. сарматы были вытеснены готами и гуннами.

К тому же времени, когда сарматские племена господствовали в Северном Причерноморье, относятся распространившиеся в западных областях Северного Причерноморья, Верхнего и Среднего Приднепровья и Приднестровья культуры «полей погребения» (зарубинецкая и черняховская). Эти культуры принадлежали земледельческим племенам — потомкам земледельцев лесостепной полосы скифской поры.

Обитавшие в центральных и северных лесных областях европейской части СССР племена были знакомы с металлургией железа с VII–VI вв. до н. э. В VII–III вв. до н. э. в Прикамье была распространена ананьинская культура, для которой характерно сосуществование бронзового и железного оружия при несомненном преобладании последнего. В Верхнем Поволжье и в области Волго-Окского междуречья к железному веку относятся городища дьяковской культуры (середина 1 тысячелетия до н. э. — середина 1 тысячелетия н. э.), а на территории к югу от Оки в ее среднем течении и в Западном Поволжье, в бассейнах рек Цны и Мокши, — городища городецкой культуры (VII в. до н. э. — IV в. н. э.), принадлежащие древним финно-угорским племенам. В Юго-Восточной Прибалтике известны многочисленные памятники железного века, принадлежащие предкам древних летто-литовских и эстских (чудских) племен.

В Южной Сибири и на Алтае вследствие обилия здесь меди и олова железо появилось позже, чем в других местах, — в IV–III вв. до н. э. Широко распространяется железо лишь на рубеже н. э.

На севере европейской части СССР, в таежных и тундровых областях Сибири, железного века собственно не было. Только в XVI–XVII вв., после проникновения на север русского населения, большинство народов Севера начало широко применять железо.

Железный век в Западной Европе делится обычно на два периода — гальштатский (900–500 гг. до н. э.) и латенский (500 г. до н. э. — начало н. э.). Давшая название ранней поре железного века Западной Европы гальштатская культура была распространена в пределах современной Австрии, Югославии, отчасти Чехословакии, где ее создателями выступали древние иллирийцы, Южной Германии и прирейнских департаментов Франции, где жили племена кельтов. К эпохе гальштатской культуры относятся близкие к ней культура фракийских племен в восточной части Балканского полуострова, культуры этрусских, лигурийских, италийских и других племен на Апеннинском полуострове, культуры иберов, турдетанов, лузитанов и других племен на Пиренейском полуострове и позднелужицкая культура в бассейнах рек Одера и Вислы. Для гальштатской эпохи характерно сосуществование бронзовых и железных орудий труда и оружия и постепенное вытеснение бронзы. В хозяйстве все большее значение приобретало земледелие, в технике которого в середине 1 тысячелетия до н. э. совершился переход от мотыги к сохе и плугу. Хорошо исследованы гальштатские соляные копи, медные рудники, железоплавильные мастерские и кузницы. Гальштатские жилища — деревянные столбовые дома с внутренним двором, окруженным постройками, а также полуземлянки и свайные поселения. Наиболее распространенный тип поселения — слабо укрепленная деревня с правильной планировкой улиц.

С начала V в. распространяется латенская культура, расцвет которой продолжался до завоевания римлянами Галлии (I в. до н. э.). Район ее распространения — земли к западу от Рейна до Атлантического океана, по среднему течению Дуная и к северу от него. Латенская культура связана с кельтами. В латенское время бронзовые, орудия уже не встречаются, но наибольшее распространение железо получает в Европе только в период римских завоеваний. Развиваются ремесла, в особенности кузнечное и ювелирное. Появляется гончарный круг. Значительно совершенствуется техника земледелия благодаря появлению железных плужных лемехов, серпов, кос. Возникают так называемые оппидумы — расположенные на возвышенных местах и укрепленные племенные центры, или убежища. Некоторые из них превратились в города — центры управления со значительной концентрацией населения, развитым ремесленным производством и торговлей.

Латенская культура оказала большое влияние на культуру ряда европейских некельтских племен. Сами кельты не создали государства. Они переживали период распада первобытнообщинного строя и перехода к классовому обществу, но политического единства у них не возникло. В начале новой эры в завоеванных Римом областях латенскую культуру сменила так называемая провинциальная римская культура.

На севере Европы железо распространилось почти на 300 лет позже, чем на юге. К концу раннего железного века принадлежит культура германских племен, обитавших на территории между Северным морем, Рейном, Дунаем и Эльбой, а также на юге Скандинавского полуострова, и культура западных славян, потомков лужицкого населения, получившая название пшеворской культуры (III–II вв. до н. э. — IV–V вв. н. э.). Полагают, что пшеворские племена были известны древним авторам сначала под именем венедов, а позднее склавинов.

Среди тех областей земного шара, где даже с распространением железа долго не исчезали, хотя и разлагались, первобытнообщинные отношения, следует назвать Тропическую Африку. По новейшим данным, металлургия железа была известна различным племенам Африки с глубокой древности, по-видимому, со 2 тысячелетия до н. э. Несомненно, уже в VI в. до н. э. железо изготовлялось в Нубии, Судане, Ливии. Во II в. до н. э. железный век наступил в центральных областях Африки. Большинство африканских племен перешло от каменного века к железному, минуя бронзовый.

§ 2. Формы разложения первобытного общества

В наиболее благоприятных экологических зонах (Месопотамия, Египет, бассейн Инда) процесс разложения первобытного общества закончился к 3–2 тысячелетиям до н. э., в наименее благоприятных (некоторые районы Океании, Африки и Америки) он не завершился полностью до настоящего времени. Естественно, что при своей огромной пространственной и временной протяженности этот процесс в различных конкретно-исторических обществах отличался своеобразием, связанным с особенностями природной среды, направлением хозяйственной деятельности, влиянием ранее сформировавшихся цивилизаций на окружающие первобытные племена, наконец, с темпами самого данного процесса. Но как ни своеобразны были варианты разложения первобытного общества, в конечном итоге они сводились к двум основным, которые, исходя из форм распада родовой организации, могут быть названы патриархатом[83] и поздним матриархатом.

Охарактеризованный выше новый подъем производительных сил коренным образом изменил порядок разделения труда между полами. В противоположность мотыжному земледелию пахотное земледелие было сферой преимущественно мужского труда. Скотоводство, как правило, было исключительно мужским делом: у некоторых народов, как, например, индейцев-тода и южноафриканских зулусов, женщине даже запрещалось подходить к домашним животным. Мужским занятием было и получившее огромное общественное значение металлургическое производство. Но даже и там, где сохранялись прежние направления хозяйственной деятельности, их развитие неизменно поднимало значение мужского труда, например, при подсеке леса, мелиорации или ирригации в мотыжном земледелии. Труд женщины постепенно ограничивался рамками домашнего хозяйства, причем и здесь он начал терять свою прежнюю исключительность, так как некоторые области домашнего хозяйства, прежде всего, гончарство и ткачество, стали превращаться в специализированные отрасли ремесленного производства.

В соответствии с изменениями в разделении труда стало меняться и общественное положение полов. Играя ведущую роль в производстве, мужчина стремился занять господствующее место в семье и обществе, заменить присущие материнскому роду начала началами патриархата. Борьба этих двух начал свойственна эпохе разложения первобытного общества у всех народов мира, но, хотя ее конечным результатом всегда была смена материнско-родовых порядков отцовскими, проходила она по-разному. В одних обществах, особенно скотоводческих и плужно-земледельческих, патриархальные тенденции относительно быстро получали преобладание, и тогда разложение родового строя проходило в форме патриархата. В других обществах, особенно мотыжно-земледельческих, наступление патриархата надолго задерживалось материнско-родовыми традициями, и тогда разложение родового строя проходило в форме позднего матриархата. Различие в формах распада родового строя могло иметь и другие не связанные с направлением хозяйственной деятельности и полевым разделением труда причины. Так, у занимавшихся кочевым скотоводством туарегов Сахары позднематриархальные отношения переплетались с патриархальными, видимо, только потому, что, стремясь избежать смешения с окружающими арабскими племенами, туареги консервировали многие культурные традиции своих оседлых предков, в том числе материнско-родовые порядки.

Процесс перехода от материнско-родовых отношений к патриархату охватывал все стороны хозяйственной, общественной и идеологической жизни рода. Но в первую очередь он коснулся вновь возникавших экономических ячеек — отдельных семей и всей области семейно-брачных отношений.

Ведение хозяйства силами отдельных семей требовало их превращения в устойчивые, целостные коллективы, в связи с чем началось вытеснение непрочного парного (первобытно-эгалитарного) брака и соответствующей формы семьи прочным соединением супругов, которое принято называть единобрачием, или моногамией[84]. Это наименование не совсем удачно, так как аналогичные формы возникают и при многоженстве (полигинии[85]); точнее предложенные в современней литературе обозначения такой брачно-семейной организации, как вириархальная, патриархальная или патриархическая[86]. Вместе с тем возросшая хозяйственная роль мужчины требовала изменения локальности брачного поселения — переселения не мужа к жене, а жены к мужу. Это вызвало переход от уксорилокального поселения к патрилокальному, точнее, вирилокальному, и развитие новых форм заключения брака. Раньше, в эпоху родовой общины, мужчина, вступая в парный брак, ограничивался незначительными подарками невесте и ее родичам. Теперь он забирал женщину к себе и поэтому должен был возместить ее ценность, выкупить ее трудовую силу. Так возник покупной брак, при котором семья жениха давала за невесту выкуп (славянск. — вено; тюркск. — калым; арабск. — махр и т. д.). Более обычной, хотя все же побочной, не получившей широкого распространения, стала и другая, очень редкая в условиях материнско-родового строя форма заключения брака — насильственное присвоение женщины, ее похищение (умыкание).

Предположение, будто заключение брака путем похищения невесты в условиях патриархата был широко распространенной, если не общепринятой формой, некогда развивалось многими этнографами, и отголоски этого можно до сих пор встретить в научной литературе. Доказательства былой распространенности такой формы заключения брака усматривают, например, в имитации насильственного захвата невесты в брачном обряде многих народов и в сходных обычаях, рассматриваемых в качестве пережитков. Однако при этом не учитывают, что ни одному из патриархальных племен, известных этнографии, не свойственно похищение невест как преобладающая форма: это всегда отклонение от нормы, нарушение обычая. Поэтому прежний взгляд теперь полностью оставлен учеными, а объяснение особенностей древних брачных обрядов чаще всего видят в другом. В частности, английский этнограф Э. Кроули убедительно истолковал эти особенности стремлением предотвратить путем имитации похищения воображаемые опасности, связанные с нарушением половых запретов. Кроме того, определенную роль в длительном сохранении таких особенностей могли сыграть факторы психологического порядка — демонстрация естественного нежелания расставаться с родственницей, односельчанкой и т. п.

Развитие вирилокальности проходило в упорней борьбе с уксорилокальными традициями и сопровождалось появлением своеобразных компромиссных форм, многие из которых надолго сохранились в виде окостеневших пережитков. Таковы, например, рецидивы недолговременной (обычно до рождения первого ребенка) дислокальности, возвращение жены домой на время родов или поселение ее хотя и в семье мужа, но в особом изолированном помещении. Таковы же некоторые моменты широко распространенного комплекса обычаев избегания, в частности обычай, по которому жена должна избегать старших родственников мужа, не появляться с мужем в общественных местах и т. п. Таковы, возможно, также некоторые пласты в антагонистических элементах свадебной обрядности, в частности в той же инсценировке захвата или похищения невесты. С.П. Крашенинников, наблюдавший обычаи ительменов на стадии перехода к вирилокальному поселению, описывает их таким образом: «Когда камчадал, высмотрев себе невесту (обязательно в чужом, а не в своем острожке), пожелает на ней жениться, он переселяется в острожек, откуда родом невеста. Явившись к родителям невесты, он сообщает им о своем намерении и после этого работает, показывая свое удальство и проворство, услуживая всем пуще холопа и больше всего будущему тестю, теще и невесте, после чего просит разрешения хватать невесту… Кто схватит невесту, тот безвозбранно приходит к ней в следующую ночь и на другой день безо всяких церемоний увозит ее в свой острожек»[87].

Особый комплекс обычаев этой переходной эпохи связан с тем, что при смене уксорилокальности вирилокальностью, как правило, некоторое время еще сохранялся материнский счет родства. В то время как женщина поселялась в семье и роде мужа, ее дети не принадлежали к этому роду и по достижении известного возраста возвращались в семью и род матери. Здесь их ближайшим реальным родственником становился брат матери, дети которого в силу тех же порядков уходили к своему материнскому дяде. Племянник жил в доме дяди, работал в его хозяйстве, следовал его наставлениям. Семья или по крайней мере, ее дееспособная часть состояла не столько из родителей и их детей, сколько из дядьев и их племянников (авункулатная семья), а затем из одних братьев (выделенная недавно Ю.В. Бромлеем братская семья). Весь этот порядок, равно как и его надолго сохраняющиеся пережитки (преимущественно представления об особой близости между племянником и его дядей по матери), получил название авункулата[88]. Видоизмененным реликтом аванкулата некоторые советские этнографы считают известный у народов Кавказа, кельтов, германцев, славян обычай аталычества[89], предписывавший воспитывать детей не в своей, а в чужой семье. Впрочем, хотя авункулат получает широкое развитие в эпоху перехода от материнско-родового строя к отцовскому, в нем не следует видеть порядок, свойственный исключительно этой эпохе. В той или иной мере он известен и материнско-родовым обществам, где братья матери как доминирующая в коллективе категория мужчин были естественными защитниками и покровителями племянников.

Появление отдельных семей, ведших свое хозяйство, сопровождалось возникновением отдельной, обособленной от родовой, семейной собственности. Эту собственность мужчина стремился передать своим детям. Но материнский счет родства и порядок наследования исключали такую возможность, а развившийся в условиях авункулата компромиссный обычай — наследование от материнского дяди к племяннику-не способствовал, как и вся система авункулата, целостности отдельной семьи. Противоречие могло быть разрешено только коренной ломкой старых порядков. Начался переход от материнского счета родства и порядка наследования к отцовскому, от матрилинейности к патрилинейности. Как и переход к вирилокальности, это был длительный процесс, породивший своеобразные формы. Таков двойной счет родства и порядок наследования (билинейность, или амбилинейность[90]), при котором человек считался принадлежащим как к материнскому, так и к отцовскому роду, и в соответствии с этим претендовал на наследование в обоих родах. У многих племен и народов (меланезийцы, гереро Южной Африки, туареги Сахары и др.) получил распространение обычай, по которому собственность, унаследованная от сородичей, продолжала передаваться по материнской линии, добытая же собственным трудом передавалась от отца к детям. У других народов возник обычай передачи наследства от брата к брату, так как родство между ними было одновременно и материнским и отцовским. Тем не менее, раздел наследства часто сопровождался столкновениями между детьми и племянниками или братьями умершего, и обычно отец еще при жизни старался разными способами закрепить побольше имущества за своими детьми. Старый порядок упорно сопротивлялся новому, но по мере укрепления отдельной семьи как экономической ячейки общества материнский счет родства и порядок наследования постепенно вытеснялись отцовским.

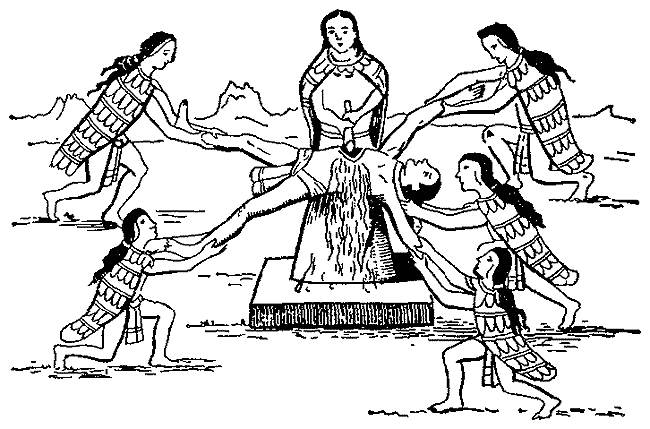

Изменение счета родства и порядка наследования было, по выражению Энгельса, одной из самых радикальных революций, пережитых человечеством. Естественно, что первобытному человеку, в поведении и сознании которого особенно сказывалась сила традиции, это превращение далось очень непросто. Чтобы оправдать отход от заветов предков, он должен был прибегать к всевозможным уловкам и хитростям, помогавшим ему ломать традицию в рамках традиции. Возможно, что именно отсюда ведут свое происхождение некоторые обычаи, которые при всей своей кажущейся нелепости могли облегчить торжество новых начал. Таков широко распространенный в историческом прошлом народов Старого и Нового Света обычай «кувады»[91] — симуляции мужчиной акта деторождения. Яркое описание кувады у индейцев Амазонии оставил путешественник первой половины XIX в. д’Орбиньи: «Тотчас же по окончании родов мать и дитя погружаются в воду, и на другой день индианка отправляется на работу. Если женщина оказывается здоровой после родов, муж ее притворяется больным. Обычай требует, чтобы он лежал в своем гамаке, стонал, соблюдал строгий пост, совсем как наши европейские родильницы. Суетясь около него, соседи приходят поздравлять его с благополучным разрешением, изъявляя желание видеть его скорей на ногах. Он принимает это как должное и выслушивает все, будто в самом деле вытерпел всю муку родов»[92]. Со времен Бахофена большинство исследователей объясняют обычай кувады как борьбу мужчины за признание его отцовских прав и установление отцовского счета родства, хотя предложено и другое объяснение (В.К. Никольский), возводящее куваду ко времени перехода от группового к парному браку. Некоторые этнографы считают отражением перехода от материнско-родовых порядков к патриархату также и обычай «перемены пола» (травестизм[93]), существовавший у ряда индейских и сибирских племен и состоявший в тем, что мужчина стрекался от своего пела, надевал женское платье и выполнял женские обязанности, иногда вплоть до супружеских.

Но наступление патриархата не могло идти только в рамках традиции: рано или поздно оно должно было принять белее прямые и жесткие фермы. Выше говорилось, что уже в раннеродовой общине возникало известное обособление полов, в тем числе и их взаимное обособление на стоянках. В оседлых поселках позднеродовых общин имелись специальные мужские дома, где питалась, спала, проходила искус инициаций, работала неженатая молодежь рода. Еще позднее, в ходе борьбы против материнско-родовых порядков, мужские дома стали организационными центрами возникших на их основе так называемых мужских, или тайных, союзов.

Мужские союзы хорошо сохранились у племен Меланезии и Западной Африки, известны у племен Микронезии и Америки, прослеживаются в пережитках у ряда древних и современных народов Азии и Европы. Это позволяет видеть в них почти универсально распространенный общественный институт эпохи становления патриархата. Союз имел своего главаря, свои сборища и трапезы, своих духов-покровителей и религиозные церемонии, сопровождавшиеся песнями и плясками, иногда даже свой особый «язык». Все это держалось в тайне от женщин и непосвященных, но тайна, конечно, была относительной, так как союз на каждом шагу обнаруживал и даже афишировал свою деятельность, направленную на подрыв устоев материнско-родового строя. Распространенный обряд вступления в союз, в эту эпоху обычно совпадавший с обрядом юношеских инициаций, имел символическое значение «смерти» члена материнского рода и «воскресения» члена отцовского рода. Члены мужских союзов, как, например, союзов Дукдук и Ингиет в Меланезии, терроризировали женщин и непосвященных, нападая на них в масках духов, вымогая или захватывая их имущество, совершая насилия и даже убийства. В то же время мужские союзы защищали своих членов, охраняли их собственность, обеспечивали им влиятельное положение. По сути дела, это были внеродовые организации, узурпировавшие права материнского рода и способствовавшие его разрушению.

Мужской дом в Меланезии.

Местами в противовес мужским союзам создавались более или менее сходные с ними женские союзы. Однако они не могли противостоять экономическим тенденциям эпохи и, как правило, не получили сколько-нибудь заметного общественного влияния.

Пришедший на смену материнско-родовой организации патриархат был сложной и противоречивой общественной формой. Внешне он во многом напоминал родовой строй, на деле же был формой его разложения. Это сказывалось, прежде всего, в том, что патриархальные родоподобные структуры с самого начала распадались на самостоятельные в экономическом отношении отдельные семьи, одним фактом своего существования подрывавшие основы родового общества.

Поселение раннего железного века начала 1 тысячелетия до н. э., состоящее из жилищ отдельных патриархальных семей. Перлеберг, ГДР.

Первой формой отдельной семьи была большая семья, называемая также семейной, большесемейной или домашней общиной. Ее называют еще патриархальной семьей, однако этот термин применим не ко всем стадиям ее развития, потому что, как отмечалось выше, ее начальными разновидностями были авункулатная и братская большие семьи. Но они были семьями переходного типа, и с наступлением патриархата большая семья действительно стала патриархальной.

Большая патриархальная семья состояла из нескольких, обычно трех-четырех, поколений ближайших родственников по отцовской линии, одного или нескольких братьев с их детьми, внуками и правнуками и жен всех взрослых мужчин семьи. В состав семьи входили также рабы. Известны случаи, когда такая семья достигала 200 и даже 300 человек. Члены семьи жили в одном дворе. Они сообща владели землей, скотом и другими средствами производства, совместно вели хозяйство и сообща потребляли произведенное, питаясь и одеваясь из общих запасов. Семью возглавлял «старший», ее женскую часть — «старшая», обычно его жена. Чаще всего они действительно были старшими по возрасту, но в случае их дряхлости или непригодности семья могла выбрать и кого-нибудь другого. «Старший» и «старшая» распределяли хозяйственные работы между отдельными членами семьи и руководили их ходом, распоряжались расходованием запасов, наблюдали за порядком и нравственностью, возглавляли отправление семейного культа. Важнейшие дела семьи, как, например, отчуждение или приобретение имущества, женитьба или выдача замуж, решались на общем совете, состоящем из всех взрослых мужчин и женщин. Таким образом, это была ячейка, хотя и обособившаяся внутри рода и качественно отличавшаяся от него своим составом, но внутри себя еще сохранявшая начала первобытнообщинного коллективизма. Это определялось экономическими условиями эпохи: начавшейся, но еще ограниченной в своих возможностях парцелляцией труда. Подобного рода большие патриархальные семьи хорошо известны как из этнографического, так и из исторического материала. Так, в Полинезии до недавнего времени существовали большие семьи (фале, паито и др.), состоявшие из 30–50 человек, живших в одном или нескольких расположенных по соседству домах. Фале владела своим земельным участком, лодками и т. д., вела общее хозяйство и совместно потребляла продукты своего труда. Руководил фале старший мужчина, который должен был, однако, считаться с мнением семейного совета. Классическим, неоднократно описанным в литературе примером большой семьи была югославянская задруга. Известны большие семьи и у некоторых кочевников (точнее, полукочевников) скотоводов, например, у южноафриканских банту, гереро, готтентотов.

Разрастаясь, патриархальная семья делилась на другие патриархальные семьи, основной состав которых был связан близким родством. Обычно они продолжали жить по соседству, образуя отдельный поселок или отдельный квартал селения, и сохранять совместное владение землей, например, частью пашен, покосами или другими угодьями. Они были объединены хозяйственной взаимопомощью, общественной солидарностью, общим культом, наконец, особым наименованием, как правило, восходившим к имени общего предка кровнородственной части больших семей. Такие группы, впервые изученные советским этнографом М.О. Косвеном, получили название «патронимий»[94]. В западной литературе они обычно называются линиями, или патрилиниями. Различаются два основных аспекта патронимий: генеалогический (объединение только кровных родственников) и локальный (объединение родственников вместе с их женами, своего рода субобщина).

Все члены патриархальных семей и патронимий, ведшие происхождение от одного предка, составляли патриархальный род (по иному мнению, родоподобное новообразование). Ему также были свойственны определенные черты внутренней общности. Роду принадлежала верховная собственность на земли, разделенные между патронимиями и семьями, сородичи наследовали имущество при отсутствии прямых наследников, обладали правом преимущественной покупки — преэмпции и т. п. Как правило, род был строго экзогамен, но у ряда народов (часть банту, арабы, малагасийцы Мадагаскара, некоторые народы Дагестана и др.) переход к патриархату разрушил экзогамию, а стремление сохранить имущество внутри патриархальных семей и патронимий даже породило обратный порядок — патронимическую эндогамию в форме браков между двоюродными, троюродными и т. д. братьями и сестрами по отцовской линии (так называемые ортокузенные[95] браки). В общественном отношении члены рода были связаны обязанностью взаимопомощи, взаимной ответственности и защиты, в идеологическом отношении — общим культом предков-родоначальников, теперь уже не тотемических, а антропоморфных, общими религиозными церемониями, празднествами и т. д.

Но в целом связи внутри патриархального рода имели скорее общественный и идеологический, нежели экономический характер. Да и они быстро терялись, так как в процессе перехода от материнско-родового строя к патриархату род в большинстве случаев утрачивал свое территориальное единство. Смена уксорилокального брака вирилокальным и материнского счета родства отцовским приводила к тому, что род делокализировался, распадался на отдельные группы сородичей, разбросанные по разным селениям и жившие здесь вперемешку с другими такими же группами. Повсюду, где разложение первобытнообщинного строя не принимало затяжного характера, функции патриархального рода как общественной ячейки сравнительно быстро переходили, с одной стороны, к патриархальным семьям, с другой — к первобытной соседской, а затем к соседской общине.

Установление патриархата сопровождалось постепенным ухудшением семейного и общественного положения женщины. Этому, в частности, способствовало развитие покупного брака. Если поначалу брачный выкуп до некоторой степени еще напоминал традиционные подарки родне невесты, то в дальнейшем размеры выкупа увеличились и на женщину стали смотреть как на обычный предмет купли-продажи. Девушка должна была беспрекословно повиноваться своим старшим родственникам, замужняя женщина — купившей ее семье: своему мужу, «старшему», «старшей». Если женщина хотела вернуться в родительский дом, ее родственники должны были вернуть выкуп; поэтому развод стал для женщины практически невозможен. Даже после смерти мужа она продолжала принадлежать купившей ее семье: установился обычай левирата, по которому вдова должна была вступить в брак с одним из братьев умершего. Уменьшение имущественных и наследственных прав женщины привело к тому, что у многих народов ее собственность свелась к одному приданому; ограничились и ее права на детей, в случае развода остававшихся с отцом. Патриархальный порядок наследования, требуя бесспорности факта отцовства, породил новые правила брачной морали. Супружеская неверность жены наказывалась отсылкой домой, членовредительством, даже смертью; напротив, муж продолжал пользоваться остатками прежней половой свободы. Состоятельные люди стали брать наложниц; местами как побочная форма брака возникло многоженство. Все это не могло не сказаться на бытовом положении женщины. В частности, появился ряд специфически патриархальных обычаев, предписывавших женщинам есть после мужчин, уступать им дорогу и т. п. Вслед за семейной сферой женское неполноправие распространилось на область общественной жизни и идеологии. Женщина была в большей или меньшей степени устранена от участия в общинных сходах, судах, в отправлении религиозных культов; многие патриархальные племена стали смотреть на нее как на нечистое существо, которое одним своим присутствием, особенно в период специфически женских отправлений — менструаций, родов, — может осквернить окружающее. Так, у гольдов женщине запрещалось переступать через орудия охотничьего и рыболовного промысла, во время менструаций подходить к охотникам и укладывать нарты, рожать в домах и т. п.

Энгельс охарактеризовал установление патриархата как всемирно-историческое поражение женского пола. Муж захватил в доме бразды правления, а «жена была лишена своего почетного положения, закабалена, превращена в рабу его желаний, в простое орудие деторождения»[96].

Как говорилось, разложение первобытного общества не всегда проходило в форме патриархата. Советскими этнографами (А.М. Золотарев, С.П. Толстов) было установлено, что первобытное общество нередко перерастало в классовое непосредственно в условиях распадавшегося материнского рода. Этот вариант развития, поздний матриархат, меньше распространен и все еще хуже изучен, чем патриархат, но бесспорно зафиксирован в ряде этнографических обществ. Таковы, например, микронезийцы, малайцы — минангкабау Суматры, гаро и кхаси Горного Ассама, ашанти, дагомейцы и некоторые другие народы Тропической Африки. У всех этих народов в условиях более или менее значительного социального расслоения сохранились сильнейшие остатки материнско-родовых порядков, показывающие, что частная собственность, классы и государство вызревали здесь без предварительного превращения материнского рода в отцовский.

Микронезийцы ко времени и в начальный период колонизации занимались на одних островах преимущественно мотыжным земледелием, на других — преимущественно рыболовством; их единственным домашним животным была курица. Скудная природа островов ограничила их ремесла главным образом обработкой камня и раковин, дерева и растительного волокна; существовал зато довольно развитый обмен. В целом островитяне стояли на грани перехода от первобытнообщинного строя к классовому: они знали частную собственность, общественное неравенство, власть наследственной аристократии, местами рабство. Но в то же время у них еще не исчез и материнско-родовой строй. Так, островитяне Восточной Микронезии делились на делокализированные матрилинейные роды и материнские домовые общины. Последние были основаны на уксорилокальном или дислокальном браке и состояли из 30–40 человек, ведших общее хозяйство под руководством старшего мужчины и старшей женщины. Порядок наследования был строго матрилинейным. Женщины сохраняли равноправие и независимость вплоть до свободы внебрачных связей; дети в случае развода всегда оставались с матерью.

Минангкабау, по крайней мере, с первых веков новой эры, занимались главным образом ирригационным земледелием, выращивая рис, кокосовую пальму и различные огородные культуры. Земледелие было мотыжным, но местами применялся и деревянный плуг.