Часть 4. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ В ПОРУ РАСЦВЕТА

ГЛАВА 4.1. ФЕОДАЛИЗМ

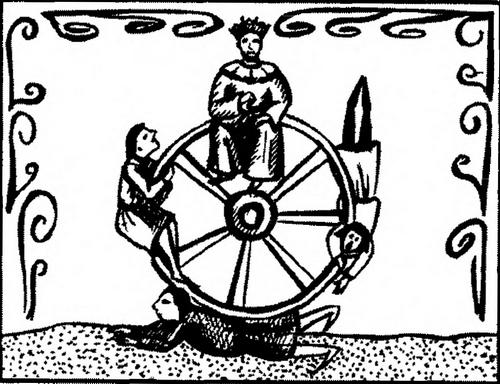

В произведении раннехристианской литературы, приписываемом Дионисию Ареопагиту, «О небесной иерархии» (на самом деле это сочинение было написано в V или начале VI в., тогда как Дионисий, согласно церковному преданию, первый афинский епископ, жил в I в.) рассказывается о девяти хорах ангельских, окружающих престол Творца и славящих Его в своих песнопениях. ИЕРАРХИЯ — ступенчатая лестница чинов, в которой низшие подвластны высшим и все они вместе образуют стройную пирамиду. Так, вслед за Псевдо-Дионисием, представляли себе христианские писатели Средневековья устройство мира высшего.

По образу и подобию небесной иерархии строилась, на их взгляд, и земная иерархия. Разумеется, никто не пытался сознательно воплотить в общественной жизни идеи раннехристианского мыслителя. Но то, что между обеими иерархиями находили общее, более того, зеркальное соответствие, придавало земной иерархии высший смысл: общественные отношения оказывались отражением, пусть бледным и несовершенным, иерархии, подчиненной Божьему престолу, и тем самым приобретали высший смысл и религиозное оправдание. Люди разного правового положения, которые принадлежали к различным сословиям и занимали разные места на общественной лестнице или обладали разными профессиями, образовывали разные «хоры» в христианском мире.

Одни церковные авторы писали о девяти разрядах людей, начиная с королей и церковных и светских князей на вершине иерархии и кончая простонародьем в ее основании. Другие писатели предпочитали говорить о тройственном делении общества — на «тех, кто молятся» (т.е. священников и монахов), «тех, кто воюют» (т.е. рыцарей), и «тех, кто трудятся» (крестьян).

При любой классификации имелось в виду общественное единство, в рамках которого существуют разные слои и группы; люди, принадлежащие к тому или иному разряду, сословию, должны заботиться о благе целого (молиться, защищать с оружием в руках или давать пропитание), но, вновь подчеркнем, люди, образующие эти разные группы и сословия, не равны между собой, обладают разными правами и несут неодинаковые обязанности.

Общественный строй, который утвердился в Западной Европе в IX—XI вв., историки называют феодальным. ФЕОД, от которого образовались слова «феодализм», «феодал», «феодальный», — это наименование земельного владения, пожалованного господином — СЕНЬОРОМ (латинское «старшим») своему ВАССАЛУ — подчиненному, человеку, обязующемуся за владение феодом выполнять службу, преимущественно рыцарскую, т.е. в полном вооружении и верхом на боевом коне.

Как мы уже видели, начиная с франкских времен повелось, что для того, чтобы государь или другой властитель мог заручиться поддержкой профессиональных конных воинов, ему приходилось жаловать им населенные крестьянами земли. Условием пожалования было принесение воином присяги верности сеньору. Вступавший в вассальную зависимость вкладывал свои руки в руки сеньора и произносил установленную формулу верности, после чего они обменивались поцелуем. Между сеньором и вассалом заключался своеобразный устный договор о взаимной поддержке и помощи: вассал обязывался верно служить господину, а тот обещал вассалу поддержку и покровительство. Этот договор, заключенный при свидетелях и, как тогда верили, в присутствии Бога, считался нерушимым. На практике, однако, он нередко нарушался, в знак чего вассал должен был сломать над своей головой ветки и разбросать их на все четыре стороны, что символизировало разрыв связей с сеньором.

Вассалы нуждались как в феодах, так и в сильных и знатных покровителях, а могущество сеньоров зависело прежде всего от числа преданных и боеспособных вассалов. Богатства — земли или деньги — сами по себе еще ничего не решали в феодальном обществе; они нужны были для раздачи вассалам. Купец мог быть намного богаче какого-нибудь сеньора, но общественное и правовое положение знатного, родовитого господина неизменно оказывалось выше, нежели положение незнатного и непривилегированного богача из горожан.

Если купцы и ростовщики старались скопить богатства для того, чтобы употребить их для расширения своего дела, то знатные сеньоры и их вассалы искали добычу с совершенно другими целями: проесть на пирах вместе с подобными себе господами, либо раздарить подарки друзьям и приближенным и таким способом заручиться их поддержкой. Доблестью, с их точки зрения, было не скопидомство и накопительство, а, наоборот, расточительство. Притом расточительство демонстративное, на глазах многих людей, с тем чтобы показать собственную щедрость и широту натуры. Средневековые хронисты рассказывают об удивительных случаях расточительности отдельных господ: один сеньор в присутствии гостей сжег собственную конюшню с дорогостоящими боевыми скакунами, а другой приказал засеять поле золотыми монетами! Такого рода поступки, разумеется, были исключениями, но они отражают общие установки господствующего класса той эпохи — установки не на обогащение и развитие производства, а на расточительное потребление, которое способствовало росту их славы, привлекало к ним всеобщее внимание и противопоставляло их «мелкому люду».

Феодальное общество аристократично, в нем пользуются авторитетом и властью люди знатного происхождения, которые придерживаются особого поведения, не свойственного всем остальным. Феодальное общество — общество, разгороженное юридическими, сословными перегородками, общество, очень далекое от правового равенства. Для того чтобы обеспечить свою безопасность, человек был вынужден искать себе покровителя, господина. В некоторых областях Франции действовал принцип «Нет земли без сеньора», и даже тот, кто обладал собственным владением, старался превратить его в феод — в таком случае он становился «под высокую руку» могущественного аристократа.

В этом обществе не существовало полностью свободных людей, так как любой человек зависел от какого-либо господина. Иными словами, личная свобода сочеталась с зависимостью. Эта зависимость могла быть суровой и каждодневно ощутимой. Так, определение зависимого крестьянина в Англии гласило: «Он не знает вечером, что на утро ему прикажет делать его лорд». Но подвластность вассала сеньору могла быть чисто номинальной; скажем, он был обязан раз в год подарить сеньору пару шпор или перчаток, либо какую-нибудь дичь, подстреленную на охоте, — такой подарок расценивался как выражение преданности дарителя сеньору.

Вассалы образовывали союз, возглавляемый сеньором. Такой союз представлял собой обособленную замкнутую группу, которая защищала свои интересы. Если над сеньором и главенствовал другой, более высокопоставленный господин, он не имел права вмешиваться в его отношения с вассалами. «Вассал моего вассала — не мой вассал», — гласил принцип феодального права. Это значило, в частности, что король, будучи сеньором графов или герцогов, был лишен возможности отдавать через их головы приказания их вассалам (на деле, однако, этот принцип нередко нарушался). На том этапе развития средневекового общества, когда королевская власть еще недостаточно окрепла для того, чтобы проводить централизацию, опираясь на собственных чиновников, самим королям приходилось заботиться прежде всего о том, чтобы обзавестись собственными вассалами.

Личная свобода в феодальном обществе относительна. Существуют люди более свободные и привилегированные, а наряду с ними — масса людей с ограниченной, неполной свободой. Сохраняя частичную правоспособность, крестьяне вместе с тем находятся в тяжкой зависимости от господ.

Крестьяне образовывали основание феодальной иерархии, находясь официально вне нее. За их счет жили все эти господа. Но крестьяне были не вассалами, а подданными, и с ними не заключалось договоров о верности, как с благородными. Для того, чтобы избежать худшего — разграбления хозяйства вооруженным и воинственным соседом, простым людям приходилось искать защиты у того или иного могущественного светского господина или монастыря. Повелитель крестьян присваивал себе право собственности на их земли, нередко включая и их общинные угодья (выпасы для скота, леса и пустоши), и требовал с них исполнения барщин на господской части деревенского поля (на так называемом ДОМЕНЕ) и уплаты оброков. Зависимость крестьянина от феодала выражалась и в том, что он был подвластен ему лично: крупный землевладелец судил его в собственном поместном суде; крестьянин не имел права покинуть своего господина и без его позволения или уплаты пошлины переселиться в другую местность (но в действительности многие крестьяне попросту убегали от своих господ в те области, где надеялись расчистить из-под леса новые участки); не во всех случаях зависимый крестьянин имел право беспрепятственно взять в жены девушку из другого поместья.

Все эти ограничения свободы на протяжении длительного времени не воспринимались крестьянами как очень стеснительные. Причина в том, что понятие свободы в деревенской среде (в отличие от городской) еще не привилось. Повинности и оброки подчас были обременительны, так как в страдную пору, когда у крестьянина было полно дел в своем хозяйстве, ему приходилось трудиться еще и на барской запашке. Но эти повинности и размеры оброков не менялись из года в год и даже из поколения в поколение. Их регулировал обычай — могучая сила в средневековом обществе, с которой принуждены были считаться все — и крестьяне, и крупные землевладельцы. Всякие новшества встречали с подозрительностью, тогда как то, что было раз и навсегда установлено, считалось добром именно в силу того, что так издавна повелось.

Когда в XIV—XVI вв. господа стали нарушать обычаи, а требуемые с крестьян повинности в условиях растущего денежного хозяйства возросли, сельское население увидело в этом прежде всего нарушение установленного порядка вещей и ответило мощными бунтами и восстаниями. Но то было делом будущего. Пока же забота о защите своего хозяйства побуждала крестьянина держаться своего господина, в котором он видел покровителя.

Само собой разумеется, положение крестьян никогда в средневековой Европе не было легким и привольным. Они были принижены и лишены большинства прав, которыми пользовались их господа; да и при сравнении с горожанами они серьезно проигрывали. Крестьянин — всеобщий кормилец. Это подчеркивали многие церковные писатели, которые даже утверждали, что именно у крестьян наибольшие надежды на загробное спасение: ведь они, выполняя Божьи заветы, добывают хлеб насущный в поте лица своего. Но вместе с тем бродячие школяры, сочинители озорных песен, поносили невежественных мужиков, не признавая их за человеческие существа, а рыцари презирали крестьян, видя в них потомков Хама — бесстыжего и презренного сына библейского патриарха Ноя. От латинского слова villanus («сельский житель», «поселянин») в новоевропейских языках пошли слова, означающие «негодяй».

И тем не менее было бы ошибочно называть зависимых крестьян средневекового Запада «крепостными» (как это иногда делают историки). Крепостной в России XVI—XIX столетий (до реформы 1861 г.) — не что иное, как раб. Он бесправен во всех отношениях — личном, имущественном, юридическом. Помещик вправе поставить его на любую работу, произвольно наказывать его, продавать и покупать — вместе с участком земли или отдельно. Это раб, холоп, забитое и лишенное воли существо. У него нет никакой инициативы и он относится к труду как к тяжкой повинности, исполняемой из-под палки. Он не обладает правом собственности, а потому не приучен и уважать чужую собственность.

На средневековом Западе крестьянин, при всей своей зависимости от господина, не был бесправен, не был исключен из системы права. Если он исправно выполнял повинности, господин не мог отказать ему в пользовании земельным наделом, на котором трудились поколения его предков.

Как видим, феодализм глубоко отличается от рабовладельческого строя, при котором рабы были бесправны и приравнивались к орудиям труда (их так и называли — «говорящие орудия»), и от такой позднейшей разновидности рабства, как крепостничество. Но не менее резко феодализм был отличен от сменившего его в Новое время буржуазного, капиталистического общества, в котором работник лично свободен и юридически независим и продает свою рабочую силу нанимателю вследствие своей экономической необеспеченности. В феодальном обществе господствуют крупные землевладельцы, однако их собственность по существу является властью над людьми, вассалами, зависимыми крестьянами и подданными. Власть лежит в основе собственности феодала.

Как же и почему возник феодальный строй общественных отношений? На этот вопрос нужно ответить, прежде чем перейти к характеристике «тех, кто воюют».

Феодальный строй сложился в Европе после Великих переселений народов, в результате взаимодействия позднеримских порядков с общественными отношениями, которые складывались у варваров, преимущественно германцев. Как мы уже знаем, Римское государство в последние столетия своего существования было ослаблено, и хозяйственная жизнь, а вместе с ней и реальная власть все более сосредоточивались во владениях крупных собственников. После варварских вторжений значительная часть этих имений перешла в обладание германских вождей, королей и их дружинников. Воинственные магнаты, окруженные воинскими свитами, играли отныне ведущую роль в общественной жизни. Строй германских дружин приобрел новый облик с тех пор, как эти дружинники вслед за своими предводителями обзавелись поместьями. Бок о бок с их владениями располагались поместья римской знати и стремительно разраставшаяся земельная собственность церкви и монастырей.

В результате этих перемен значительная часть крестьян попала в личную и поземельную зависимость от светской и церковной верхушки общества. Власть концентрировалась в руках тех, кто обладал силой, авторитетом и землями. Эти господа вершили суд, от них зависели защита страны и соблюдение в ней права и порядка, с ними в первую голову считался король, принимая решения и законы.

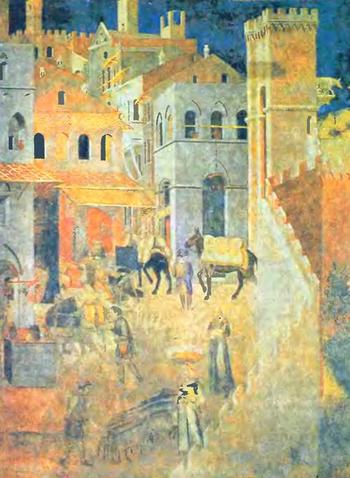

Но эти перемены еще не привели к становлению феодализма. Важным этапом его развития явилась новая волна нашествий на Западную Европу в IX—XI вв. — нападения арабов, венгров и норманнов. Для того чтобы отразить эти грозные непрекращавшиеся атаки, нужно было возводить укрепления нового типа, каких не знали ни римляне, ни германцы, — каменные замки и крепости с постоянными гарнизонами в них.

Замок господствовал над сельской местностью. Его окружал наполненный водой ров, и проникнуть в крепость можно было лишь по охраняемому подъемному подвесному мосту. Над крутыми стенами замка высились сторожевые башни. Нередко в замке было два ряда стен — внутренние и внешние, так что даже если враг овладевал наружной стеной, владелец замка мог укрыться во внутреннем укреплении. Когда враги осаждали замок и пытались им завладеть, защитники осыпали их с высоты стен камнями и стрелами, лили на них горячую воду и кипящую смолу и старались разрушить лестницы, приставленные осаждающими.

Центральная башня замка — ДОНЖОН — состояла из нескольких этажей, где находились жилище феодала и службы, кухня, пиршественный зал и складские помещения, в которых хранились запасы, необходимые для того, чтобы выдержать длительную осаду. В подвальном помещении была расположена темница — в ней содержали пленников и осужденных феодалом преступников. Внутри замка были также конюшни для боевых коней и стойла для домашнего скота. Воду брали из колодца, расположенного во дворе замка. В замке мог быть подземный ход, через который можно было незаметно выбраться наружу.

Под стенами замка нередко возникало городское поселение, и его жители могли найти в крепости прибежище во время нападения врага. Замок служил наглядным символом могущества сеньора и его власти над вассалами и подданными.

Замок графов Фландрских. Гент. Около 1180 г. Ров, наполненный водой, в центре замка — донжон.

Вызванная новой волной нашествий потребность в тяжеловооруженном профессиональном воинстве и привела к возникновению рыцарства. Рыцарь — немецкое Ritter — значит «конник», но рыцарь был не просто всадником, он представлял собой самостоятельную боевую единицу. Рыцарь был одет в кольчугу — рубаху из скрепленных между собой металлических колец, а в дальнейшем ее сменили кованные латы, защищавшие все его тело, от шеи до ног включительно. На голову рыцаря надевали (ибо без помощи слуг или оруженосца ему трудно было снарядиться) шлем; со временем лицо рыцаря стало защищать забрало. Помимо этого он еще прикрывался в бою щитом, на котором был изображен его герб (нередко какое-нибудь благородное или диковинное животное). Рыцарское вооружение составляли меч и длинное тяжелое копье. Боевая броня делала рыцаря почти неуязвимым для ударов противника. Рыцарь на коне — своего рода маленькая подвижная крепость. Вооружение и снаряжение рыцаря стоили очень дорого, на них уходила значительная доля дохода, получаемого с крестьян, которые населяли его феод.

На всем скаку он нападал на врага и стремился ударом копья выбить его из седла. Если это не удавалось, рыцари вступали в схватку на мечах. Пока рыцарь оставался на коне, он был грозной боевой силой. Но стоило выбить его из седла, и он оказывался беспомощным, так как не был в состоянии быстро подняться на ноги без посторонней помощи, — вооружение и доспехи были довольно тяжелыми и, сковывая движения рыцаря, делали его неповоротливым. Основной целью рыцаря в сражении было не убить противника, а, выбив его из седла, обезоружить и захватить в плен. За знатного пленника можно было получить крупный выкуп. Главное же, победитель покрывал себя славой, — ее-то рыцари прежде всего и жаждали. Славу непобедимого воина можно было стяжать и в рыцарских турнирах.

Турнирами называли военные состязания, на которых рыцари — турнир был привилегией исключительно рыцарства — сражались на глазах у благородной публики либо в поединках, либо группами; впрочем, в последнем случае бой также превращался в серию поединков. Участники объявляли, что сражаются в честь прекрасных дам, на благосклонность которых могли рассчитывать победители. Победители получали славу и признание, почетные призы, а также коней и оружие побежденных. Поскольку остаться без вооружения и коня считалось позорным для рыцаря, победитель возвращал их своим незадачливым соперникам за выкуп. Постепенно турниры, первоначально имевшие целью военную тренировку, превращались в пышные аристократические празднества, и сражались на них специальным затупленным оружием, чтобы не нанести ущерба бойцам. Впрочем, в феодальных войнах вплоть до XIII—XIV вв. жертв среди рыцарей было не так много, скорее гибла сопровождавшая их пехота, которую составляли простолюдины.

Рыцарский доспех, начало XIV в.

Сын рыцаря обычно получал одностороннее и довольно грубое воспитание. С малых лет его учили ездить верхом и владеть оружием; досуги он проводил на охоте (благо зверей в Европе в то время водилось множество). Чтение, письмо, арифметика не интересовали знатных подростков и юношей, за одним, однако, немаловажным исключением. Дело в том, что с целью не допустить раздробления рыцарского феода, он целиком передавался по наследству лишь старшему сыну, который и получал посвящение в рыцарское достоинство. Младшие братья оставались ни с чем. Многим из них приходилось постригаться в монахи, — вступая в монастырь, юноша отказывался от мирских радостей и удовольствий, но жизнь его была материально обеспечена. Так вот, те дети рыцарей, которых предназначали к духовному званию (это касалось и дочерей, лишенных приданого), нередко изучали чтение, письмо и другие «искусства».

Становясь рыцарем, юноша проходил через процедуру посвящения: его сеньор ударял его плашмя мечом по плечу, они обменивались поцелуем, который символизировал их взаимную верность, посвящаемому надевали знак рыцарского достоинства — шпоры, и новый рыцарь лихо вскакивал на коня. Раз навсегда установленные обряды сопровождали все важные моменты жизни рыцарей, как, впрочем, и других людей той эпохи. Эти ритуалы и обряды, жесты и произносимые одновременно с ними клятвы и присяги делали связи между людьми нерушимыми. Торжественность этих процедур способствовала тому, что они навсегда оставались в памяти их участников и многочисленных свидетелей.

Турнир. Миниатюра конца XV в.

Опоясывание мечом при посвящении в рыцари. Миниатюра начала XIV в.

В литературе, которая описывает и воспевает прославленных рыцарей (в рыцарских романах, песнях, поэмах) и которую часто создавали представители самого рыцарства, изображены благородные герои. Их поведение образцово, о таких людях говорили: «рыцарь без страха и упрека». Если верить этим сочинениям, существовал своего рода кодекс рыцарского поведения, основанного на чести. Согласно этому неписанному своду нравственных правил, рыцарь беззаветно предан Богу, верно служит своему сеньору, равно как и прекрасной даме, заботится о слабых, включая женщин, духовных лиц и обездоленных, неизменно соблюдает все обязательства и клятвы. До сих пор существует выражение: «благородное положение обязывает». В рыцарских романах рыцари устремляют свои помыслы к Богу и совершают героические деяния. В поэзии французских ТРУБАДУРОВ и ТРУВЕРОВ и немецких МИННЕЗИНГЕРОВ XII—XIII вв. воспевается красота знатной дамы, нередко супруги сеньора, вассалом которого является поэт, и многим из этих певцов нельзя отказать в тонкости чувств.

Кодекс рыцарской чести не был литературным вымыслом, однако для рыцарей не менее характерна была и грубость нравов. На неблагородных и простолюдинов они взирали свысока, используя любой предлог для того, чтобы притеснить, ограбить или оскорбить их. О власти рыцарей часто говорят как о «кулачном праве»; то было не право, а произвол и насилие. Если подчиненных им крестьян они щадили, поскольку те их кормили, то чужих крестьян, как и горожан, они нещадно грабили, а то и убивали. В других странах, как в Европе, так и за ее пределами, они творили всяческие бесчинства. В подземных тюрьмах собственных замков они годами держали пленников, требуя за них выкуп. Встреча с рыцарем в поле или на большой дороге не сулила ничего хорошего. Психика рыцарей, как и многих других людей той эпохи, была неуравновешенна: от неуемного веселья они легко переходили к тоске и заливались слезами, либо внезапно впадали в столь же безудержную ярость.

Налицо противоречие между жестоким и подчас неприглядным бытом рыцарства и теми идеалами чести и достойного поведения, которые присутствовали в сознании части рыцарства и служили для него нравственной уздой. Вместе с тем, сопоставляя свое поведение с изображаемым литературой идеалом, рыцарь не мог не ощутить разрыва между ними. Как и перед любым христианином той эпохи, который не мог закрыть глаза на разительное противоречие повседневной жизни заповедям Спасителя, перед рыцарем вырисовывалась пропасть, отделявшая действительность от кодекса чести.

Существовало и другое противоречие, кроме несовпадения идеала и реальности: противоречие между равнообязательными для рыцаря христианской и рыцарской системами морали. Рыцарь должен быть влюблен в прекрасную даму, служить ей, совершать во имя ее подвиги. Церковь же с подозрением смотрела на любовные отношения между людьми. Участие рыцаря в турнире было делом чести, церковь осуждала турниры и даже запрещала хоронить погибших на них (а это все же случалось, несмотря на все меры предосторожности) в освященной земле.

Говоря о рыцаре как типе человеческой личности, который отличался от других представителей средневекового общества, нужно отметить еще одну черту. Любой член общества неизбежно выполняет свойственную его сословию или профессии функцию. Ее можно условно назвать «социальной ролью». Но поведение рыцаря было таково, что он действительно играл эту роль, и условные кавычки уже не надобны. Рыцарь — постоянно на людях: в окружении друзей и прихлебателей в своем доме, среди других вассалов в замке сеньора, на пиру, при дворе короля, в церкви, наконец, на турнире или в бою. И повсюду он неизменно как бы смотрит на себя со стороны, чужими глазами — прежде всего с точки зрения других знатных (с простолюдинами, «чернью» он не считается) и строит свое поведение так, чтобы не уронить себя в их мнении и заслужить их похвалу и уважение. В драме истории своей эпохи рыцарь выступает как актер.

В упомянутой выше схеме тройственного членения общества, которая была выработана учеными людьми Средневековья, на первом месте стоят «те, кто молятся», — монахи и духовенство. Не хозяйственная, производственная деятельность крестьян, и не военная служба, защита страны, возложенная на рыцарей, а заботы о спасении душ христиан — вот что поставлено во главу угла в сознании авторов этой троичной системы. Главным, с точки зрения человека той эпохи, были его отношения с Богом. Поэтому пребывание в монашестве или в духовном сане казалось более существенным, угодным Богу, нежели выполнение каких-либо земных функций.

Феодальное общество на протяжении столетий оставалось бедным в материальном и техническом отношениях, опираясь преимущественно на физическую силу людей, занятых производством сельскохозяйственной и ремесленной продукции. Народ жил впроголодь, и голод был частым гостем. И тем не менее, не считаясь с затратами средств, сил и времени, жители Европы возводили грандиозные соборы и бесчисленные церкви, отдавали духовенству десятину — десятую долю урожая и иных доходов. Желая спасти свои души, богатые и бедные собственники дарили церковным учреждениям и монастырям свои земельные владения. Мало этого, общество отдавало церкви и монашеству своих наиболее способных и грамотных сыновей, посвящавших себя служению Богу. Почти все известные ученые и мыслители, как и значительная часть писателей и поэтов, художников и музыкантов той эпохи принадлежали к духовному сословию.

Церковь представляла собой не только огромную политическую и экономическую силу, но вместе с тем и силу духовную; она мощно воздействовала на умы и чувства верующих. Естественно поэтому, что духовные лица занимали большую часть государственных должностей и активно воздействовали на политику светских государей.

В период формирования рыцарства церковь развернула движение за внутреннее умиротворение стран Запада и прекращение разбоя и бесчинств. Это движение (учреждение «Божьего мира») способствовало проникновению ценностей христианства в сознание рыцарей.

Учение о небесной иерархии и полном соответствии ей иерархии земной, которое упомянуто в начале главы, было официально принято церковью. Это учение исходило из идей гармонии и неподвижности: подобно тому как хоры ангелов, пребывая в вечности, дружно славят Творца, человеческое общество мыслилось неизменным и лишенным внутренних противоречий.

Нужно ли говорить о том, что это утверждение не соответствовало реальной действительности? Состав общества изменялся, и даже в то время, когда церковные мыслители вырабатывали свою трехчленную схему общественной структуры (в начале XI в.), они не могли не знать, что в жизни все более заметную роль начинали играть города, ремесленники и купечество, которым в этой схеме не нашлось места.

Изменялось и рыцарство. Конное войско существовало и в древности, но класс профессиональных тяжеловооруженных и закованных в броню воинов, которые были организованы в иерархию, владели феодами и господствовали над зависимыми крестьянами, оформился лишь в XII в., а спустя два-три столетия начал утрачивать свое монопольное положение в военном деле: изобретение пороха и огнестрельного оружия сделало его уязвимым, а латы, защищавшие рыцарей, невозможно было делать все более массивными, они и так сковывали движения воинов. Одновременно утрачивали свое значение и рыцарские замки-крепости, стены которых не могли устоять перед артиллерией. По мере укрепления государственной власти короли стали переходить к использованию солдат-наемников.

Короче говоря, структура феодального общества не была стабильной, она постепенно изменялась. Но эти перемены растягивались на столетия, и у людей той эпохи создавалось впечатление о незыблемости существующих порядков. Мысль об изменчивости общественного строя и быта с трудом проникала в их сознание. Не случайно же, как уже говорилось раньше, художники даже в конце Средневековья продолжали изображать рыцарей и рыцарские замки в картинах, повествующих о древних временах, а сцены из Священного Писания населять людьми, одетыми подобно средневековым крестьянам и бюргерам. История двигалась, воспринимаясь современниками как неподвижная.

Представление об устойчивости и вечности жизненного уклада было иллюзией, которая в немалой мере порождалась относительной медленностью действительных перемен. Но эта иллюзия цементировала феодальное общество, в свою очередь замедляя его изменения.

1. Где было больше условий для развития техники — в Древнем Раме или в средневековой Европе, и чем объясняются эти различия?

2. Сравните римских рабов и колонов со средневековыми зависимыми крестьянами.

3. Какие цели преследовали деятели церкви, развивая теорию о тройственном делении общества на «молящихся», «сражающихся» и «трудящихся»?

4. Как сказано выше, на Руси крестьяне находились в рабской зависимости от своих господ. Можно ли в таком случае говорить о русском феодализме?

5. Рыцарский феод целиком передавался по наследству старшему сыну феодала. Чем объясняется то, что рыцари избегали дробления своих земельных владений?

ГЛАВА 4.2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА ЕВРОПЫ В XI—ХIII ВВ.

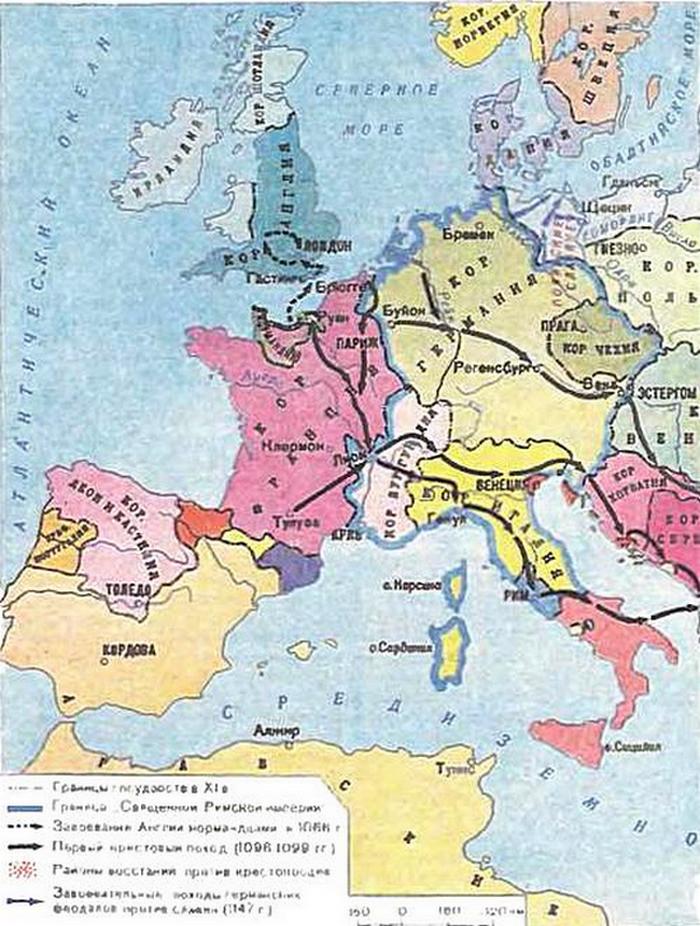

После завершения Великих переселений народов в V—VI вв. и новой волны завоеваний и переселений в VIII—X вв. (норманнов, венгров, арабов) политическая карта Европы решительным образом изменилась: если Римская империя охватывала прежде всего страны, окружавшие Средиземное море, то теперь были намечены основные политические контуры всего континента, той Европы, которая существует и ныне. Мы уже можем говорить о таких странах, как Франция и Англия, Германия и Скандинавские страны, — можем о них говорить, но с рядом оговорок. И дело не столько в том, что пределы этих стран впоследствии не раз перекраивались, сколько в том, что самые эти страны представляли собой особые образования, не похожие на те, что мы ныне называем страной, народом или государством.

Францией в то время именовали не всю ту территорию, которая ныне так называется, но лишь область вокруг Парижа, подчиненную власти короля. По мере того как расширялся королевский домен (территория, непосредственно подвластная королю как сеньору), росли пределы Франции. Но южная ее половина, которая в предшествующую эпоху испытала на себе сильное римское влияние, сохраняла свои особенности в культуре и языке, праве и обычаях на протяжении нескольких столетий и после ее подчинения королю Франции.

Германия... Но даже трудно утверждать, что Германия существовала в ту эпоху как некая целостность: Деление на франков, алеманнов, баваров, саксов, казалось бы, изжило себя в результате смешения народов и исчезновения древних племен. И вместе с тем у жителей Германии не сложилось сознания того, что они принадлежат к одному народу. У населения разных территорий и княжеств сохранялось представление о своей обособленности, их опять-таки разделяли диалекты немецкого языка, обычаи и недоверчивое, даже враждебное отношение к соседям. Представители одной области приписывали другим всяческие пороки: все они якобы лжецы и пьяницы, грубияны и вероломные люди. Сами они, разумеется, недостатков не имеют и обладают всеми доблестями!

Такое противоположное отношение к «своим» и «чужим» никого не удивит, ибо оно, к сожалению, не представляет собой черты, присущей только средневековым людям. Но вот вам и специфическая особенность средневекового сознания, пронизанного религиозными представлениями. Один немецкий проповедник XIII в. объяснял своим слушателям разницу между теми, кто живет в Верхней (т.е. Южной) Германии, и населением Нижней (т.е. Северной) Германии. И что же оказывается? Жители Нижней Германии, по его словам, — не просто люди, живущие в другой части страны и обладающие собственными наречием и обычаями, — это люди, которые проживают «внизу», т.е. в преисподней. Итак, согласно этой логике, те, кто не «наши», — вообще не люди, а демоны...

Раздробление Германии, точнее, отсутствие ее как единого целого на политической карте тогдашней Европы, усугублялось тем, что в ней не существовало политического центра, какими во Франции выступал Париж, а в Англии Лондон. То, что мы называем Германией, представляло собой совокупность обособленных княжеств, герцогств, графств. Над ними возвышалась фигура императора, который, однако, видел центр Священной империи не в Германии, а в Риме. Но римская политика германских императоров, гнавшая их в походы в Италию, послужила одной из главных причин ослабления их власти. То, что германские монархи XI—ХIII вв. упорно цеплялись за политический миф о Римской империи, принесло немало бед и им самим, и народам Германией и, особенно, Италии.

Ибо эта попытка превратить миф о Римской империи в реальность — попытка, обреченная на провал, но в высшей степени показательная для средневекового сознания, обращенного преимущественно в прошлое, — послужила препятствием для объединения самой Италии. На севере Апеннинского полуострова хозяйничали немцы, а центральная часть ее, Рим и примыкавшая к нему Папская область, была подчинена папе. Объединение Италии оказалось невозможным вплоть до второй половины XIX столетия.

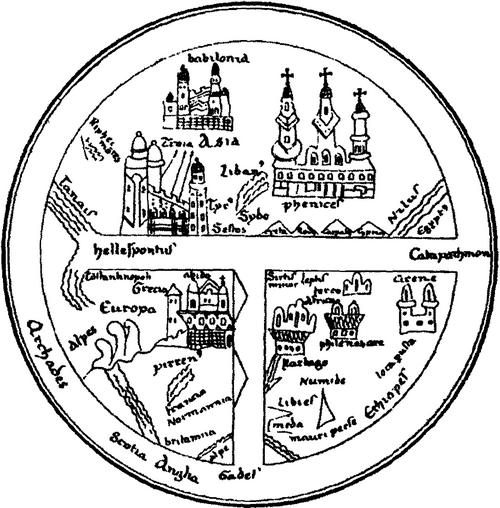

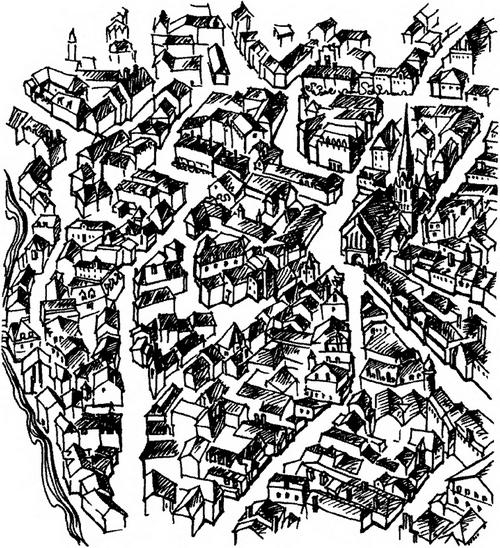

Средневековые королевства и княжества отличались от государств Нового времени и в том отношении, что у них не было четких границ, которые можно было бы обозначить на географической карте. Да, кстати сказать, и карты в тот период представляли собой нечто особенное. Европа была еще слабо известна самим европейцам. Те ее контуры, какие мы находим на картах ХIII в., очень мало напоминают действительные очертания европейского континента, какие мы вид им на современной карте.

Но дело не в этом. Причина того, что границы средневекового государства трудно обозначить на карте, заключается в том, что государство вообще представляло собой не территорию, а личную власть короля, князя, герцога или другого сеньора, его верховенство над людьми. Его вассалы и подданные могли проживать в его владениях, но они могли находиться и вдали от них, в пределах страны, подчиненной другому властителю. Более того, человек, являвшийся вассалом одного сеньора, в то же время мог признавать власть и другого государя. Иными словами, в основе государства лежали не территориальные связи, а связи личные. Государство того периода — не страна, которая занимает определенную территорию и окружена границами, — государство представляло собой возглавляемый монархом (королем, князем) союз вассалов, связанных с ним узами личной службы и верности. Конечно, простые, неблагородные подданные, прежде всего крестьяне, были в зависимости от своих господ — рыцарей и, следовательно, входили в состав того государства, главе которого служили их господа. Такая система общественных и политических связей создавала территориальную пестроту, поскольку один и тот же господин имел вассалов и подданных в разных странах и в различных областях одной страны. Знатный род Плантагенетов имел обширные владения во Франции и вместе с тем занимал английский престол. Как французские герцоги они были вассалами королей Франции, но в качестве английских монархов, отстаивая интересы Англии, они вели длительные войны против королей Франции.

Итак, Европа делилась не только на страны и королевства, но — внутри них — на провинции, герцогства, графства, владения крупных и мелких сеньоров. Политическая, языковая, правовая разобщенность была исключительно велика. Если невозможно четко обозначить территориальные границы между королевствами, то зато переезд из владений одного феодала во владения соседа мог ощущаться очень живо: у ворот его замка или на мосту через реку в его земле путника поджидали сборщики податей и пошлин, и за проезд через владения сеньора купцов крепко обирали.

Однако наряду с силами сепаратизма, обособлявшими области и отдельные местности, в Европе того периода действовали и прямо противоположные начала — единения, преодоления раздробленности. Понять духовную, общественную, религиозно-церковную и политическую жизнь средневековой Европы можно только не упуская из виду это переплетение центробежных и центростремительных сил.

Главное, что объединяло Западную и Центральную Европу, была принадлежность ее народов к католической религии, тому направлению христианства, которое возглавляется папством. Религия играла такую большую роль в Средние века, что когда писатели того времени говорили о «христианстве», то они имели в виду не одну лишь религию, но всю совокупность населения католической Европы, Вера объединяла его и стояла выше всех различий — политических, национальных, языковых, правовых.

Католицизм называют еще латинским христианством. Языком богослужения была (а отчасти остается и по сей день) латынь. На этом языке нужно было обращаться к Богу: читать молитвы и служить МЕССУ (обедню), на латыни писали все богословские и другие ученые трактаты и жития святых. Только проповедь, с которой священник или монах обращались к верующим, могла быть произнесена на родном для слушателей языке. Латынь была языком образованных, и когда они писали или говорили о «неграмотных» или «простецах», они имели в виду и буквально неграмотных, и людей, которые были способны читать и писать на родном языке, но не знали латыни. Латынь, будучи языком церкви, вместе с тем считалась единственным языком культуры.

Ученый человек, духовное лицо, так же как и студент университета, чувствовал себя не столько немцем, французом или итальянцем, сколько сыном вселенской церкви, объединявшей всех верующих, независимо от их национальности. Студент, начинавший свое обучение в Германии, мог затем переехать в другой университет, скажем, в Италии или во Франции, и главная причина его странствий по Европе заключалась в том, что студенты стремились прослушать лекции наиболее знаменитых профессоров. Что касается богословов или ученых монахов, то итальянец мог быть избран аббатом английского монастыря или назначен епископом в другой стране. Латинская церковь не знала никаких национальных или государственных ограничений, и со знанием латыни человек повсюду чувствовал себя дома.

Таким образом, провинциализм и сепаратизм в общественной и политической жизни (стремление замкнуться в своей местности или в узком мирке) уравновешивался всеобъемлющим строем католической церкви, которая не считалась со всяческими границами.

Тем не менее эти границы существовали в действительной жизни. Реальную власть на местах осуществляли сеньоры, и короли или князья вынуждены были с ними считаться и при решении политических вопросов, и во время войны, так как знатный вассал короля, который в соответствии с данной им присягой личной верности должен был ему служить и во всем помогать, на самом деле мог выказать ему неповиновение. Хозяйство оставалось в основе своей натуральным, а пути, по которым перевозили товары, были опасными, транспортные средства — неразвитыми.

Латынь была официальным языком церкви и государства. Но в отдельных странах и областях постепенно начинали укреплять свои позиции народные языки: на них не только говорило большинство населения, но уже записывали местные судебные обычаи, некоторые исторические хроники, возникавшую в городах литературу — басни, забавные и сатирические рассказы, в которых высмеивались продажные судьи, тупые господа и жадные монахи. На национальных языках сочинялись любовные песни и рыцарские романы — поэтические повествования о подвигах легендарных героев. Эта литература пользовалась популярностью не только среди мирян, но и у духовенства. В одном монастыре аббат рассказывал монахам о Христе и святых, и слушатели сонно клевали носами. Тут аббат начал о другом — о сказочном короле Артуре и его рыцарях Круглого стола, — и монахи тотчас же оживились.

В тот период начинает пробуждаться национальное самосознание, и один поэт не без гордости заявляет: в былые времена носителями воинских и ученых доблестей были сперва эллины, а затем римляне, теперь же эти доблести переместились к французам.

Три группы событий пронизывают историю Западной Европы в XI—XIII вв. Это борьба монархов с крупными феодалами, борьба за централизацию государств и против нее, за то, станут ли подвластные монарху территории единой державой либо совокупностью владений; это борьба светской власти с властью церкви; это борьба христианского Запада с мусульманским Востоком, Крестовые походы. О двух последних исторических процессах мы расскажем отдельно, сейчас же коснемся первого.

Стремление к подчинению всех вассалов единой власти просматривается не только у монархов. Каждый территориальный владетель желал, чтобы его вассалы имели как можно меньше власти, а он как можно больше, причем и за счет высшего сюзерена, монарха. Такое характерно для всей Европы, но в каждой стране происходило по-своему.

Первые короли Франции из династии Капетингов фактически владели лишь землями вокруг Парижа и Орлеана. Король Людовик VI Толстый (1108—1137) чуть ли не половину своего царствования потратил на то, чтобы захватить замок одного из баронов, расположенный как раз на пути из Парижа в Орлеан, ибо этот барон преспокойно грабил находившихся под королевским покровительством купцов, ехавших по этому пути. Более чем веком ранее основатель династии Гуго Капет (987—996) решил призвать к порядку одного непокорного вассала, он направил ему письмо, в котором грозно вопрошал: «Кто сделал тебя графом?». Тот ответил: «А кто сделал Вас королем?». Ответ этот означал: я такой же граф Божьей милостью, как Вы — Божьей милостью король. Короли действительно зависели во многом от крупных вассалов. Опасаясь их сопротивления, французские монархи стремились еще при своей жизни короновать наследников. Высшие духовные и светские феодалы именовались ПЭРАМИ, т.е. равными; подразумевалось, что по отношению к ним король есть лишь первый среди равных. Но у монархов было нечто, отсутствующее у территориальных князей: благодаря обряду коронации они оказывались помазанниками Божьими и уже по одному этому возвышались над своими подданными. В это время во французском народе распространяется вера в то, что король обладает силой своим прикосновением исцелять больных золотухой. Эта вера в целительную силу короля держалась во Франции (как и в Англии) до Нового времени. Начиная с XII в. короли Франции делают первые шаги по собиранию территории. Это собирание не означало подчинения всех королевской власти, но, в первую очередь, расширение королевского домена, первоначально даже просто укрепление собственной власти в этом домене. Кроме того, важной стороной королевской власти было право созывать феодальное ополчение по всей стране.

Увеличение королевского домена происходило разными путями: при помощи браков, получения выморочных земель (т.е. таких владений, в которых местная правящая династия вымирала без наследников; в этих случаях по феодальным законам земли отходили королю), обмана, завоеваний. Король, будучи верховным сеньором (СЮЗЕРЕНОМ), мог конфисковать владения вассала, если тот нарушал присягу; правда, это было возможно только по приговору пэров, но королю нередко удавалось добиться подобного приговора, иногда взывая к справедливости, иногда — прибегая к подкупу. Бывали случаи, когда монархи сами становились вассалами своих подданных, лишь бы округлить свои владения. Союзниками королей начиная с XII в. были мелкие рыцари и возникшие именно тогда самоуправляющиеся города. Все они предпочитали зависеть от высшей власти, которая была дальше от них, нежели местные сеньоры, и тяжесть ее ощущалась не так сильно. Еще одним союзником монархов была местная церковь, также стремившаяся высвободиться из-под власти территориальных князей. Со временем, с централизацией самой церкви она начнет спорить и с королями, но это будет позднее. А пока именно церковь поставляла королям людей для управления страной. Среди таких был советник Людовика VI и его сына Людовика VII Молодого (1137—1180) — канцлер Франции, правитель страны во время участия Людовика VII в Крестовом походе, аббат главного королевского аббатства Сен-Дени Сугерий (1082—1152). Все силы своего незаурядного ума он направил на укрепление правосудия и финансов, на обеспечение единства государства, на исполнение королевских законов. И все же до конца XII в. короли смогли добиться значительного усиления власти только в собственном домене и несколько расширить его. Большая часть страны оставалась вне непосредственной власти монархов. Аббат Сугерий не без юмора писал одному знакомому из поездки по графству Тулузскому: «Я здесь пользуюсь той же властью, что и господин мой король, то есть никакой».

Ускорило объединение Франции ее столкновение с Англией. Посмотрим, как обстояли дела по ту сторону Ла-Манша.

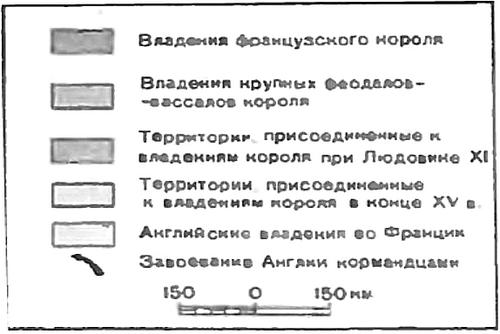

Рост королевского домена во Франции в XI—XV вв.

Как мы уже знаем, до конца первой трети XI в. Англия входила в состав державы датского короля Кнута. В 40—60-е годы XI в. она возвратила себе политическую независимость. Но герцог Нормандии (северо-западная часть Франции) Вильгельм Незаконнорожденный претендовал на английский престол и осенью 1066 г. высадился на побережье Англии с рыцарским войском. 14 октября произошла битва при Гастингсе, в которой англосаксы были разбиты, их король погиб.

Вильгельм I (1066—1087), получивший прозвище Завоеватель, вступил в Лондон и был коронован английской короной. Произошла смена верхушки господствующего класса Англии, крупные феодальные владения перешли в руки нормандских господ. Под их суровым гнетом оказалась основная масса крестьян англосаксонского и скандинавского происхождения. Если до нормандского завоевания в письменности преобладал древнеанглийский язык, то теперь он был вытеснен латынью и французским, хотя простой люд продолжал говорить на английском. Домашние животные, пока их пасли крестьяне, назывались по-английски, а блюда, изготовленные из их мяса и поданные на стол нормандскому сеньору, носили французские названия.

Проводя политику централизации, Вильгельм I заставил всех рыцарей принести ему вассальную присягу. В 1086 г. по его приказу была проведена перепись всех феодальных владений и жившего в них населения. Перепись должна была закрепить поместья за их новыми господами и упорядочить взимание налогов. Эта перепись известна под названием «Книга Страшного суда», потому что все, дававшие сведения, обязаны были отвечать королевским писцам так же правдиво, как они будут держать ответ на Страшном суде. «Книга Страшного суда» — свидетельство политики централизации, которую проводил Вильгельм I. Феодальные отношения, которые начали развиваться в Англии еще до Нормандского завоевания, теперь полностью укрепились. По всей стране были возведены феодальные замки. Король раздавал своим приближенным земельные владения, которые, однако, были разбросаны по разным графствам (так назывались административные округа в Англии) и не могли послужить баронам основой их территориальной самостоятельности, как это было на континенте Европы.

Англия в правление Вильгельма стала мощной державой, но еще больше усилилась при преемниках нормандской династии, Плантагенетах.

Однако нераздельность государственных и личных интересов, смешение власти и собственности приводили к тому, что иногда скандалы в королевской семье вызывали серьезные политические последствия.

Уже держава Вильгельма Завоевателя включала, кроме Англии, герцогство Нормандское. После прекращения Нормандской династии в Англии начались междоусобицы. Самым сильным из претендентов на престол оказался правнук Завоевателя по женской линии Генрих Плантагенет, граф Анжуйский, чей родовой домен был расположен в самом сердце Франции. К его землям присоединилась и Аквитания, Наследница последнего герцога Аквитанского, Алиенора, была выдана замуж за короля Людовика VII. Огромные владения, чуть ли не четверть тогдашней Франции, вошли в домен короля. Но королева отличалась весьма легкомысленным нравом, и король развелся с ней, обвинив ее в супружеской измене. Вместе с неверной женой он лишился и Аквитании. Позднее Алиенора тайно, ибо на ее руку (а точнее — на ее земли) было очень много претендентов, обвенчалась с молодым Плантагенетом, который вскоре стал королем Англии Генрихом II (1154—1189). Всего во владения Плантагенетов, кроме Англии, вошло примерно 2/3 территории Франции.

Чрезвычайная пестрота владений Плантагенетов побудила Генриха II попытаться установить единый закон в своем государстве. В Англии это было легче, чем в континентальных владениях, где действовали местные обычаи. Генрих II объявил королевский суд высшей судебной инстанцией в стране, и там мог судиться любой рыцарь, горожанин и даже свободный крестьянин, т.е. суды лордов теряли значение. Специальные королевские судьи разъезжали по стране и вершили суд на местах с участием присяжных из местных жителей, рыцарей и свободных крестьян. Уголовные преступления вообще были исключены из дел, разбиравшихся в частных судах лордов.

Генрих II позволил своим вассалам отказываться от военной службы взамен уплаты особого налога — так называемых «щитовых денег». На эти деньги король нанимал рыцарей, которые служили ему уже не за земли, а за плату и не в течение относительно краткого, обусловленного обычаем срока, а столько, сколько угодно было королю. Такое войско не было еще наемной профессиональной армией, но уже был сделан шаг к ее формированию.

Король Генрих большое внимание уделял правильному функционированию правительства — королевского совета, или королевской курии, особенно финансовой его части — «Палаты шахматной доски». Это учреждение именовалось так потому, что находившийся в помещении этой Палаты стол был расчерчен наподобие шахматной доски, и на клетках этой доски ставились столбиком монеты или фишки, означающие некие суммы денег. Это делалось для удобства счета, ибо бухгалтерских документов тогда еще не знали.

Созданная Генрихом II администрация могла более или менее нормально действовать даже тогда, когда государь не занимается делами управления. Подобное произошло при сыне Генриха И, знаменитом Ричарде I Львиное Сердце (1189—1199). Этот блестящий полководец, талантливый поэт и музыкант, человек огромного личного мужества, благородства, но одновременно свирепый, крайне неуравновешенный, за всю жизнь провел в Англии всего несколько месяцев. Его обуревала жажда славы. Он сражался в Палестине, в континентальных владениях Плантагенетов, но почти не обращал внимания на Англию. А созданная его отцом администрация, несмотря на отсутствие монарха и на распри в среде высшей знати, продолжала худо-бедно работать.

Борьба из-за владений английских королей на территории Франции началась при французском короле Филиппе II Августе (1180— 1223). Данное ему прозвище приравнивало его к почитавшемуся на протяжении всего Средневековья в качестве образца государственной мудрости первому римскому императору Октавиану Августу. Но при жизни Филиппа гораздо чаще называли Завоевателем. Только его завоевания резко отличались от завоевания его английских родственников, и сам он не был похож на них. Болезненный, физически слабый, боязливый, лишенный того ореола рыцарственности, которым обладал Ричард Львиное Сердце, Филипп тоже лелеял мечты, но не о дальних землях, а о собственной стране. Интриги, обман, юридические уловки — все шло в ход, чтобы вернуть французской короне земли Плантагенетов. Он искусно ссорил Генриха II с его сыновьями и сыновей между собой. Он всячески поддерживал Иоанна Безземельного (1199—1216), брата, соперника и преемника Ричарда Львиное Сердце, но как только Ричард умер, начал борьбу с Иоанном. Мы помним, что английские короли в качестве герцогов Нормандских, Аквитанских, графов Анжуйских и т.д. были вассалами французских королей, посему Филипп имел право вызвать Иоанна на суд ПЭРОВ. Иоанн не явился! Филипп объявил его владения на континенте конфискованными и начал войну. Иоанн сколотил против Филиппа коалицию с участием Фландрии и Империи, но тот разбил объединенные войска этой коалиции в битве при Бувине в 1215 г. Нормандия, Анжу, бо́льшая часть Аквитании и некоторые другие земли отошли к Франции. За время правления Филиппа II королевский домен увеличился вчетверо.

Во времена Филиппа началось завоевание южной Франции, Земли к югу от Луары хотя и считались подвластными французской короне, были независимыми и сильно отличались от севера Франции. Там было большим, нежели на севере, римское влияние, господствовало римское право, в противовес основанному на обычае праву севера. На севере и на юге говорили на разных диалектах, на севере — на старофранцузском, на юге — на провансальском. Нашествие рыцарей севера на Южную Францию под предлогом искоренения ереси возглавлял барон Симон де Монфор, мечтавший создать собственное герцогство на землях Тулузского графства, но это не удалось из-за сопротивления южан и, в конце концов, Южная Франция отошла к домену французских королей. Филипп II Август был первым королем Франции, который передал свой трон только по наследству, не коронуя предварительно наследника в качестве соправителя. Власть Капетингов упрочилась достаточно, никто не пытался уже ее оспорить.

Постоянные неудачи короля Англии Иоанна Безземельного в борьбе с Францией вызывали недовольство в стране. На это накладывалось раздражение баронов — высшего дворянства — нарушениями их привилегий, возмущение рыцарей, горожан и свободных крестьян налоговым прессом, коррупцией и казнокрадством. В 1215 г. недовольство вылилось в восстание, возглавляемое крупными феодалами севера Англии. Войско восставших двинулось на Лондон и вошло в него при поддержке горожан. Оставшись без вооруженной силы, Иоанн 15 июня 1215 г. принял требования мятежных лордов. Эти требования составили грамоту, позднее получившую наименование «Великой хартии вольностей».

По поводу этого документа историки спорят и поныне. Одни утверждают, что это первая в мире конституция. Другие говорят, что перед нами перечень феодальных привилегий, выгодных только высшей аристократии. В определенном смысле правы и те, и другие. Основная масса статей этой хартии защищает интересы крупных феодалов и одновременно ограничивает власть короля. Основные законы могли, в соответствии с этой хартией, издаваться королем только с согласия Высшего совета, состоящего из знати. Совет выбирал из своего состава особый Комитет 25-ти, который имел право принудить короля к исполнению хартии, вплоть до призыва страны к восстанию. Некоторые, весьма немногочисленные, статьи охраняют права рыцарей и горожан, даже имущество крестьян. Огромное значение имела во всей английской истории 39-я статья Хартии, ибо требования ее исполнения проходят через все общественные движения Англии вплоть до начала XX в. В этой статье говорится о том, что ни один свободный человек не может быть арестован, подвергнут конфискации имущества или наказан без суда равных ему.

Разумеется, бароны-составители Великой хартии вольностей в первую очередь заботились о своих интересах, а статьи, касающиеся рыцарей и горожан, были неким актом благодарности лордов их союзникам. И все же, впервые в истории власть ограничивалась законом, а не обычаем или религиозными либо моральными нормами; впервые в истории королевская власть ограничивалась неким органом, пусть и не демократически составленным; впервые в Средние века свободные люди (на зависимых крестьян это не распространялось) получали определенные гарантии от произвола властей, пусть и весьма неполные основы гражданской свободы.

Иоанн сразу же после подписания отказался соблюдать Великую хартию вольностей. Бароны возмутились, объявили о низложении Иоанна и передаче трона наследнику французского престола. В разгар этой борьбы король Иоанн умер.

Царствование сына Иоанна Безземельного, Генриха III (1216—1272) отмечено одним из важнейших событий не только английской, но и мировой истории — возникновением парламента. Его созыву предшествовала длительная борьба между королем и баронами из-за налоговой и внешней политики. Бароны вырвали у королей некоторые уступки, но не посчитались с интересами рыцарей и горожан, и те выступили со своими требованиями. Под их давлением король принял «Вестминстерские провизии», в соответствии с которыми ограничивался произвол чиновников короля и лордов; на их действия можно было приносить жалобы в суд присяжных.

Бароны не хотели выполнять требований рыцарей и горожан, а король добился от папы грамоты, освобождавшей его от выполнения Вестминстерских провизии. И тогда в 1263 г. началась гражданская война. Войско восставших состояло из рыцарей, горожан, студентов Оксфордского университета, свободных крестьян и ряда баронов. Возглавил их граф Симон де Монфор, сын завоевателя юга Франции. Повстанцы заняли столицу, разбили королевские войска и захватили короля и наследного принца в плен.

20 января 1265 г. в Вестминстере Симон де Монфор, который получил должность лорда-протектора, т.е. правителя, созвал Высший совет. Этот совет, получивший название ПАРЛАМЕНТА (от французского parler «говорить»), отличался от прежних советов тем, что кроме высшей знати, заседавшей там по личному приглашению короля, в него входили по два рыцаря от каждого графства, избираемые свободными налогоплательщиками этого графства, и по два горожанина, которых избрали муниципалитеты крупных городов. Так впервые на средневековом Западе возник представительный орган власти.

Бароны, недовольные усилением влияния рыцарей, горожан и свободных крестьян, стали переходить на сторону короля. Королевская армия разбила войско Монфора, сам граф погиб в бою. Однако ни Генрих III, ни его преемники не уничтожили парламент, ибо монархи сочли этот орган удобным для того, чтобы горожане и рыцари уравновешивали влияние знати. Королям отныне приходилось считаться не с одними лишь баронами, и в конце XIII в. король Эдуард I подтвердил Великую хартию вольностей, признав, что ни один налог не может взиматься без согласия парламента.

В парламенте того времени было представлено далеко не все население страны. В начале XIV в. он разделился на две палаты: палату лордов, где заседали по праву наследования высшие титулованные дворяне и высшее духовенство, и палату общин, куда входили рыцари от графств и депутаты от городов. Для того чтобы участвовать в выборах в палату общин, требовалось уплачивать довольно высокие налоги, так что значительная часть населения, в том числе, конечно, все зависимое крестьянство, этим правом не пользовалась. И все же возник представительный орган, имеющий возможность влиять на политику правительства, хотя бы в финансово-экономической сфере. Решения парламента были обязательны для всех подданных государства. Участие рыцарства и горожан, наряду с лордами, в управлении способствовало процессу централизации.

Апогеем развития феодальной монархии во Франции стало правление короля Людовика IX (1226—1270). В глазах современников и ближайших потомков это было время существования почти идеального царства справедливости. Основным направлением политики Людовика была централизация страны в юридическом и финансовом отношении. Именно при нем окончательно сложился высший судебный орган страны — Парижский парламент (не смешивать с английским парламентом, органом законодательным). Первоначально так называлось заседание королевского совета, решавшего судебные дела. В него входили представители высшей знати. При Людовике в его состав стали входить ЛЕГИСТЫ (от латинского «lех» — «закон») — знатоки римского права, обычно выходцы из мелкого рыцарства и горожан. Именно эти легисты готовили и проводили в жизнь решения Парижского парламента. Людовик последовательно добивался, чтобы все основные дела решались именно в королевских судах (суды сеньоров при нем практически лишались права рассматривать уголовные дела). Решения парламента были обязательны не только в пределах королевского домена, но и по всей стране. Людовик стремился ввести свои законы на территории всего государства, т.е. объединить страну не столько единой властью, сколько едиными законами; удавалось это, правда, не всегда. В средневековой судебной практике был распространен обычай судебного поединка. Истец и ответчик отстаивали свою правоту в вооруженном единоборстве; считалось, что Бог обязательно пошлет победу правому. Людовик запретил судебные поединки сначала в своем домене, а затем и по всей стране, повелев, чтобы суды выносили приговоры на основании показаний свидетелей. Нормальным явлением в Средние века были так называемые частные войны между отдельными феодалами. Людовик запретил их в своем домене, а в остальной части королевства ввел «40 дней короля» — срок, в течение которого стороны, вовлеченные в конфликт, должны были воздерживаться от военных действий и представить свой спор на третейский суд (т.е. на посредничество) короля; война могла начаться только, если стороны не пришли к соглашению. В предшествующий период крупные феодалы имели привилегию чеканить свою монету. Людовик ввел по всей стране единую королевскую монету, имевшую исключительное хождение в королевском домене, а в иных владениях — наравне с местной. Из королевского совета выделился особый орган финансового надзора — Счетная палата. Людовик стремился опираться в своей деятельности на свободные города.

В сознании современников эти нововведения воспринимались не как ломка привычной традиции, а как восстановление истинной справедливости. Этому способствовали личные качества Людовика. Король был человеком глубоко благочестивым и после смерти причислен к лику святых. Однако Людовик не был аскетом, нежно любил свою жену, советовал придворным одеваться получше, «чтобы жены их крепче любили», не отказывался от застолий и не был лишен личного мужества. Одной из главных, если не главной, побудительной причиной действий святого короля было его стремление к справедливости, к праву. Неудивительно, что святой король вошел в легенды как некий отец страны и народа. Именно при нем началась бюрократизация управления, но дарованное им право апеллировать к королевскому правосудию воплотилось в рассказы о том, что король ежедневно, выходя из дворца, садился под дубом в Венсенском лесу и справедливо судил каждого, кто обращался к нему.

История Германии и Италии тесно связана с борьбой Империи и папства, потому о них будет рассказано в другом месте. Сейчас обратимся к странам Пиренейского полуострова, ибо их развитие имело особенности, определявшиеся борьбой христиан с мусульманами. В XI—XIII вв. на территории полуострова сложились королевства Кастилия и Леон, занимавшие большую его часть, Арагон на северо-востоке, Португалия на западе, Наварра на севере. Владения арабов в начале XI в. доходили на севере до рек Дуэро и Эбро, т.е. занимали немалую часть Испании, но после распада Кордовского халифата, окончательно прекратившего существование в 1031 г., власть мавров стала слабеть.

Реконкиста набирала силу. Основная тяжесть борьбы легла на Кастилию, которая в 1085 г. овладела городом Толедо, ставшим столицей этого королевства. Мусульмане пытались дважды, в XI и XII вв., обращаться за помощью к своим единоверцам с другого берега Гибралтарского пролива, но новые завоеватели из Северной Африки не могли надолго остановить Реконкисту. В 1212 г. объединенные силы испанских христианских государств нанесли маврам решающее поражение при Лас-Навас-де-Толоса. К концу XIII в. на всей территории Испании арабским остался только небольшой Гранадский эмират на юге страны.

Постоянная война наложила свой отпечаток на общественную систему испанских государств, особенно на Кастилию. Боевые условия требовали определенного единства, поэтому гранды (высшее дворянство) не были независимыми правителями. Потребность в военной силе приводила к тому, что любой кастилец, даже неблагородного происхождения, мог стать рыцарем, если у него хватало средств на рыцарское вооружение. Крестьянские общины на недавно отвоеванных у мавров землях получали значительную независимость под королевским верховенством.

1. В чем отличие государств XI в. от современных?

2. Какой властью обладал король Франции в XI — начале XII в.?

3. Чем власть Вильгельма Завоевателя и его преемников отличалась от власти современных им французских королей?

4. Какая статья Великой хартии вольностей имела самое большое значение во всей истории Европы?

5. Как был организован английский парламент в Средние века?

6. Что такое Парижский парламент и в чем его отличие от английского?

7. Расскажите о поединках и частных войнах.

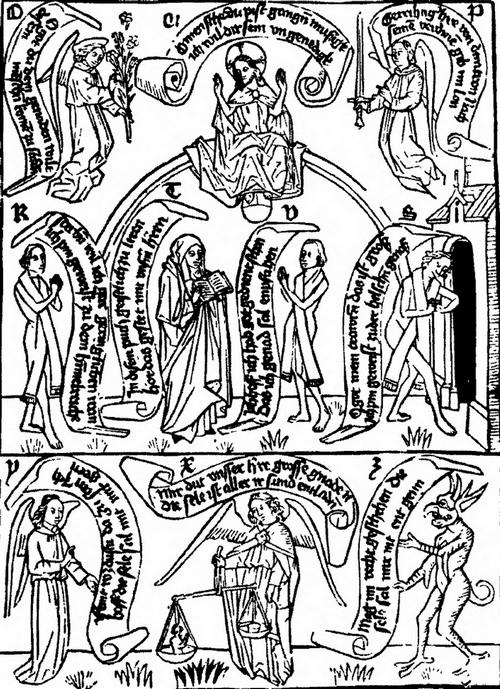

ГЛАВА 4.3. СВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И ВЛАСТЬ ЦЕРКВИ

25 января 1077 г. наружные ворота замка Каносса в Северной Италии открылись и в них вошел человек. Трое суток этот человек стоял между внутренними и внешними стенами замка босиком на снегу, под пронизывающим ветром, с непокрытой головой, в рубище, совсем один. Так, по обычаям эпохи, должен был вести себя тот, кто желал вымолить прощение за тяжкие прегрешения. Длинная рубаха из грубой ткани, одеяние кающегося грешника, не являлась привычным облачением для того, кто сейчас носил ее. Ибо перед замком стоял светский владыка христианского мира, император Священной Римской империи Генрих IV (1056—1106); тем, кто за внутренними стенами Каноссы решал, прощать или не прощать, был духовный глава христианского мира, папа Григорий VII (1073—1085).

Как же могло случиться, что император, предшественники которого со времен Карла Великого господствовали над церковью, назначали и смещали пап, столь ясно и очевидно признал над собой верховенство римского первосвященника? Какие события в жизни Империи и церкви привели к этому? Чтобы лучше понять происшедшее, посмотрим, чем была церковь в средневековом обществе.

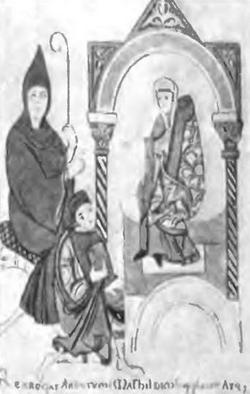

Свидание в Каноссе. Миниатюра ХII в.

В сегодняшней нашей действительности религия есть личное дело каждого. Человек сам определяет, во что и как ему верить или не верить, и никто не вправе указывать ему. Церковь и государство отделены одна от другого. Не так было в Средние века. Дело духовенства было обеспечить благосклонность небес каждому христианину и обществу в целом. Благополучие государства зависело от того, какие молитвы возносили «молящиеся». Церковь была посредником между земным и небесным мирами, от духовенства зависели и посмертная судьба каждого, и земные дела всех.

Отношения церковных и светских властей были двойственными. С одной стороны, церковь и государство не могли существовать друг без друга. Церковь нуждалась в поддержке светских господ и своим авторитетом освящала власть правителей. Она была частью феодального общества, крупнейшим землевладельцем; аббаты и епископы приносили вассальную присягу королям и были обязаны служить им за переданные земли. С другой стороны, церковь и государство не сливались воедино. Церковь управляла душами людей, монархи — телами. Еще в V в. было сформулировано учение о «двух мечах»: Христос, как царь и первосвященник одновременно, обладает двумя мечами — духовным и светским: один меч Он вручает церкви, другой — государям. На деле императоры использовали и духовный меч, а епископы, сражаясь с врагами королей как их вассалы, пускали в ход меч светский. Сама нераздельность светской и духовной властей таила в себе опасность конфликта.

Двойственными были не только отношения между церковью и светскими властями, но и положение самой церкви. Она была глубоко погружена в земные — имущественные, государственные — отношения, и вместе с тем являлась, согласно Писанию, «Царствием не от мира сего». Ссылаясь на эту отрешенность от мира, руководители церкви настаивали на том, что она не должна подчиняться мирским властям, а иметь собственную систему управления. Существовали особые церковные суды, которым только и были подсудны духовные лица. Церковная иерархия строилась параллельно иерархии светской: на ее вершине находился папа, ему подчинялись епископы, тем — священники и монахи. Поскольку церковь «не от мира сего» и не отягощена земной корыстью, то именно на этом основании она и должна править миром — учили ее теоретики.

Еще в середине VIII в. в папской канцелярии был составлен подложный документ, названный «Константиновым даром». Этот документ представлял собой акт дарения, в котором император Константин I якобы передавал всю западную часть своей империи папе Римскому и его преемникам, а сам удалялся на Восток, где основал новую столицу — Константинополь. Тем самым папа оказывался верховным светским владыкой Запада, а короли (напомним, это было в VIII в., еще до восстановления императорского титула на Западе) — его подданными. В середине IX в. был составлен другой документ, в соответствии с которым папская власть должна была иметь превосходство над любой светской, а в самой церкви римские первосвященники — обладать безусловным главенством над епископами.

Как уже говорилось выше, в Средние века истиной считали не совсем то, что мы считаем ею ныне. Для нас истина — то, что было на самом деле, для людей Средневековья — то, что должно быть. Верховенство церкви над мирскими властями, а папы — над церковью является, с точки зрения составителей указанных документов, высшей справедливостью, а раз так, то акты, подобные «Константинову дару», по их убеждению, не могли не быть созданы.

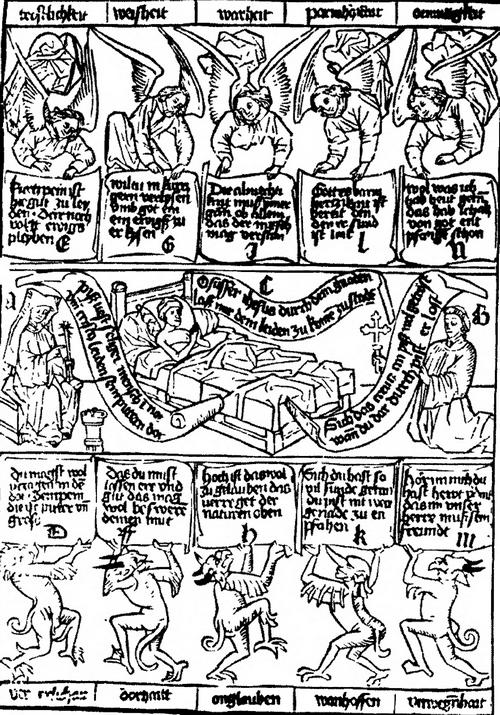

Чтобы воплотить идеал церкви «не от мира сего» во всем христианском мире, надо было реализовать его сначала во внутрицерковной жизни. Между тем духовенство находилось в зависимости от светских властей, причем не только от монархов. Многие светские сеньоры считали церковные приходы, расположенные на их землях, и монастыри, в которые они делали значительные вклады ради спасения души, своей собственностью и назначали священников и аббатов. В ряде случаев они, оставаясь мирянами, сами становились священниками и аббатами, точнее, присваивали себе доходы от прихода или монастыря и нанимали лиц духовного звания для исполнения обрядов. До XI в. низшее духовенство имело право вступать в брак, и многие из его членов больше заботились о своих семьях, нежели о душах прихожан. Церковные должности, в том числе и высшие, продавались и покупались. Даже монастыри были заполнены женатыми людьми. Подобное «обмирщение» церкви вызывало недовольство как рядовых верующих, так и многих светских и духовных владык.

Местом, где зародилось движение за преобразования в церкви, стал монастырь Клюни в Восточной Бургундии. Именно там в середине X в. был введен особо строгий устав с требованиями жесткой дисциплины, беспрекословного подчинения монахов настоятелю, обязательного обучения грамоте, чтения священных книг и физического труда, ограничения в пище и одежде, изгнания всякой роскоши. По монастырю само движение было названо клюнийским.

Многие монахи, привыкшие к привольной жизни, встретили реформу с неудовольствием и враждебностью, случались бунты и даже убийства аббатов, пытавшихся вводить новый клюнийский устав в своих монастырях. Местные сеньоры и епископы также выступали против реформы. Дабы высвободиться из-под их опеки, клюнийцы настаивали на том, чтобы монастыри подчинялись непосредственно папе. Папство видело в клюнийской реформе долгожданную возможность укрепить свою власть. В течение XI в. многие папы предпринимали энергичные действия по внедрению реформы. Было введено обязательное безбрачие духовенства для того, чтобы священники думали о Боге и церкви, а не о земных удовольствиях. Это вызывало резкое неприятие духовенства, но было поддержано рядовыми верующими, желавшими видеть в своих пастырях людей ангельского чина.

Заинтересованные в реформе папы начали поход против так называемой «симонии». Это выражение образовано от имени одного из персонажей Писания, Симона Волхва, который хотел купить апостольское достоинство и апостольскую благодать за деньги и был проклят святым Петром. Отсюда симонией стали называть получение за плату священнического сана или церковной должности и даже назначение духовного лица светскими властями, а, как мы помним, епископов назначали монархи.

Первоначально многие государи, в том числе императоры, поощряли реформаторов, как из личного благочестия, так и видя в реформе средство высвобождения церкви из-под власти местных сеньоров и, тем самым, ослабления их. Но в вопросе о назначении епископов интересы церкви столкнулись с интересами монархов.

Многовековой спор по этому поводу назывался спором об ИНВЕСТИТУРЕ. Инвеститура, т.е. процесс введения епископа в сан, состоял в том, что епископ после рукоположения получал посох в знак господства над паствой, кольцо, как символ обручения с церковью, и скипетр, как орудие светской власти над епархией. Но кто назначал епископов и кто вручал им эти предметы? Обычно и то и другое делал государь. Реформаторы же утверждали, что епископ должен свободно избираться духовенством епархии, а совершать инвеституру, т.е. как бы утверждать результаты выборов, следует папе лично или через посланцев, ибо всякий другой порядок означает симонию и нарушение свободы церкви. Монархи и их сторонники заявляли, что епископы являются вассалами королей, а сюзерен сам имеет право назначать своих вассалов.

Завершением клюнийской реформы в самой церкви стал Латеранский собор 1059 г. На нем было окончательно запрещено получать священникам духовные должности из светских рук и вступать в брак. Но самым главным стал декрет о выборах папы. До того времени папа избирался духовенством и «народом» Рима, а фактически выдвигался на этот пост группировками местной аристократии или императорами. По указанному декрету папу избирали высшие должностные лица церкви — КАРДИНАЛЫ, в число которых входили главные сановники Римской курии и наиболее влиятельные из епископов. Кандидат, набравший 2/3 голосов, считался избранным. Таким образом избрание пап стало внутрицерковным делом, точнее, делом высшего церковного руководства, и светская власть была полностью устранена от выборов.

Клюнийская реформа оказала большое влияние на всю последующую историю Западной Европы в Средние века, но кроме того дала толчок к еще одному событию,

В христианской церкви всегда существовало разделение на восточную и западную ветви, что объяснялось разными культурными и политическими традициями; в первом случае — греческой, во втором — римской. На Востоке существовала единая империя, на Западе — пестрая мозаика различных государств и владений. Обе церкви различались догматами и обрядами. На Востоке богослужение совершалось на местных языках, на Западе — только на латыни. Каждый патриарх в восточной церкви считался абсолютно независимым от других патриархов, а за папой признавалось лишь довольно неопределенное почетное верховенство; на Западе же папа претендовал на абсолютную власть над церковью. Распри между восточной и западной ветвями единой церкви приводили к кратковременным разрывам между ними, но лишь со времен клюнийской реформы эти разногласия стали непреодолимыми. Восточная церковь отвергла безбрачие низшего духовенства и — главное — верховенство пап над церковью и государями, ибо для Византии, где церковь фактически подчинялась государству, это было неприемлемым. В 1054 г. папа отлучил патриарха Константинопольского от церкви, а тот провозгласил АНАФЕМУ (отлучение, соединенное с полным проклятием) папе. С того времени и доныне разделение церкви на западную, католическую и восточную, православную, сохраняется.

Борьба между светскими и церковными властями распространилась практически на все западноевропейские государства, но наиболее острые формы приняла в Империи, где епископы обладали значительной светской властью и нередко стояли во главе целых княжеств.

Генрих IV взошел на трон шестилетним ребенком, и за регентство боролись могущественные группировки. Никому не было дела до того, что творилось за Альпами. А там во главе сторонников клюнийской реформы стоял удивительный человек, выходец из крестьян, архидиакон Римской церкви Гильдебранд. Он влиял на дела церкви при пяти папах и при некоторых из них играл решающую роль. Папского сана он добивался всяческими средствами, так что один из его близких соратников даже назвал его «святым Сатаной», В 1073 г. Гильдебранд был избран папой под именем Григория VII. Вскоре папа окончательно запретил светскую инвеституру и потребовал отстранения епископов, получивших должности таким образом. Он направил Генриху IV письмо, в котором заявил, что не признает власти того над Италией и Римом и пригрозил отлучением, если император не прекратит назначать епископов. Обозленный Генрих объявил о низложении папы. Епископы, назначенные им и не желавшие перемен, поддержали его. В ответ Григорий отлучил императора от церкви и заявил, что подданные его свободны от данной ему присяги, т.е. фактически объявил об отстранении императора от власти.

Значительная часть германских и итальянских епископов, назначенных императором, поддерживали Генриха IV. Монашество и большая часть епископов вне Империи стояли за Григория VII. Папу поддерживало и большинство светских князей Империи, желавших ослабления императорской власти и настаивающих на выборности монархов «народом», под которым понимались сами князья. Они пригрозили, что если с императора в течение года и дня не будет снято отлучение, то они откажут ему в повиновении. Генрих почувствовал, что у него слишком мало сил и решил примириться с папой. Григорий находился тогда в Северной Италии, в замке Каносса. Туда и направился Генрих IV без войска, лишь с семьей и небольшой свитой. Именно там и произошли те события, о которых говорилось выше. Наконец, на третьи сутки папа впустил императора и согласился принять его раскаяние.

Впрочем, Каносса ничего не дала. Борьба между императором и папой вскоре возобновилась. Против Генриха выступили князья, сместили его и выбрали своего короля. Генрих занял Рим и назначил своего антипапу. В разгар борьбы Григорий VII умер. Лишь в 1122 г. Генрих V (1106—1126), сын Генриха IV, заключил с папой конкордат (т.е. соглашение). По нему император отказывался от назначения епископов, они свободно избирались, но и за ним, и за папой оставалось право утверждать их в должности. Папа передавал новоизбранному епископу кольцо и посох, т.е. делал его духовным владыкой епархии, император — скипетр, т.е. наделял его светской властью. В целом, это ослабляло императоров, ибо не только светские, но и духовные князья оказывались в значительной мере независимыми от них.

Священная Римская империя XII—XV вв.

После смерти Генриха V в Империи началась борьба за престол. В ходе ее укреплялась власть светских князей, от которых зависел выбор императора, и они были готовы отдать голоса тому, кто предоставит им больше независимости. Усиливала эта борьба и пап, от которых зависела коронация германского короля императорской короной.

Очередную попытку возвышения императорской власти предпринял Фридрих I Барбаросса (Рыжебородый) из династии Штауфенов (или Гогенштауфенов) (1152—1190). Стремясь укрепить свою власть, Фридрих прибегал к помощи юристов — знатоков римского права, которое с недавнего времени стали усердно изучать. Этим правом охотно пользовались монархи, ибо оно понималось как единая правовая система в отличие от обычного права, особого для каждой местности, а также являлось светским правом, независимым от церкви.

Для того чтобы владеть Германией и всей Империей Фридриху приходилось прежде всего укреплять свой домен — герцогство Швабское — ибо только самый сильный из князей мог стать императором. В борьбу между императором, папой и князьями была втянута еще одна сила — североитальянские самоуправляющиеся города.