Часть 5. ОСЕНЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Голландский историк XX в. Йохан Хёйзинга назвал одну из самых знаменитых своих книг «Осень Средневековья». В ней он описал XIV—XV вв. в Западной Европе как эпоху пышного и прекрасного отцветания средневековой культуры, как эпоху, завершающую Средние века. Это красивое определение привилось в исторической науке. Воспользуемся им и мы.

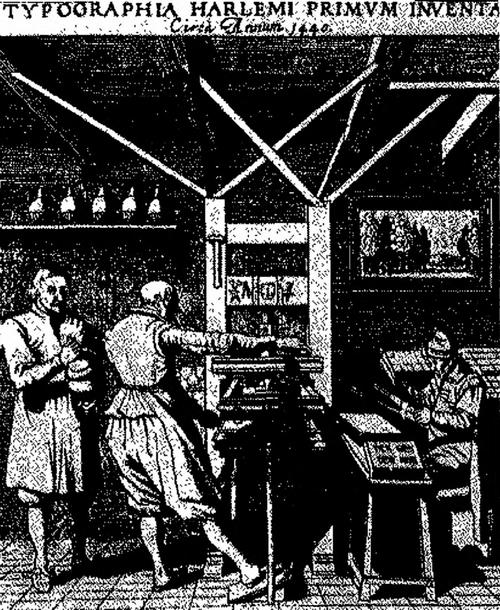

ГЛАВА 5.1. КРИЗИС XIV ВЕКА

В XIV в. Европу потряс мощный кризис. Он расшатал прежние устои общества и изменил привычную картину мира, породил глубокие перемены в религии, политике, экономике, народонаселении. Рушились человеческие связи, менялось отношение к Богу.

7 сентября 1303 г. в небольшой город Ананьи неподалеку от Рима вступил отряд латников, над которыми развивалось знамя с гербом Франции — тремя королевскими лилиями. Во главе отряда ехал канцлер и хранитель печати Французского королевства Гийом Ногаре. Население приветствовало отряд и проводило его к летнему дворцу, в котором находился папа Бонифаций VIII (1294—1303), бежавший из Рима, когда туда дошли слухи о приближении французского войска. Дворец был пуст, все приближенные и слуги папы разбежались, только сам римский первосвященник, глубокий, по тем временам, старик — ему было почти 70 — сидел в замке в полном папском облачении. Посланец короля Франции потребовал от папы отречения от сана. Тот отвечал: «Вот моя шея, рубите мне голову, но я умру папой». Тогда один из спутников Ногаре ударил наместника Христа по лицу рукой, одетой в железную рукавицу (позднее он, правда, отрицал это). Папа был арестован, слухи о его избиении поползли по городу и переменчивая толпа уже сожалела о старике. Горожане изгнали небольшой французский отряд. Но разум первосвященника не выдержал потрясений. Бонифаций сошел с ума и умер несколько недель спустя. Что же случилось в христианском мире, если подобное стало возможным?

Король Франции Филипп IV Красивый (1285—1314), холодный и рассудочный политик, добивался того, чтобы все сословия служили монархии. Король требовал, чтобы и духовенство платило налоги и подчинялось королевскому суду, на что не мог согласиться папа. Конфликт между французским королем и папским престолом сделался неизбежен. В этом споре Филипп решил опереться на своих подданных.

В 1302 г. впервые в истории Франции был созван высший законосовещательный орган страны — Генеральные Штаты. Это собрание состояло из трех палат: депутатов от духовенства, от дворянства и от третьего сословия, т.е. формально всего остального свободного населения страны, а фактически — от влиятельных горожан. Права и возможности Штатов были куда меньше, чем у английского парламента, но все же созыв этого собрания означал, что король стремился согласовывать свои действия с представителями сословий. Такой политический строй историки называют сословно-представительной монархией.

Генеральные Штаты поддержали своего монарха. В ответ папа издал БУЛЛУ (т.е. указ; буллой называлась печать в форме шарика, подвешивавшаяся к папским и императорским декретам, — отсюда и наименование), в которой объявил, что полное подчинение папе во всех делах, как духовных, так и светских, есть условие спасения души каждого христианина, и отлучил Филиппа от церкви, освободив его подданных от присяги. Тогда-то король и отправил военный отряд в Италию.

Вскоре после смерти Бонифация на папский престол был избран француз, принявший имя Климент V (1305—1314). Этот папа был во всем покорен Филиппу и даже перенес папскую резиденцию из Рима в Авиньон в Южной Франции. Началось так называемое «Авиньонское пленение пап». Это выражение приравнивало перенесение папского престола к описанному в Библии Вавилонскому пленению евреев, а Авиньон — к Вавилону, библейскому символу порока и беззакония.

Власть Филиппа Красивого над папством проявилась в процессе тамплиеров. Этот духовно-рыцарский орден после гибели государства крестоносцев в Палестине перенес свою резиденцию в Париж. Он обладал огромными богатствами и был практически независим от светских и даже духовных — кроме папской курии — властей. Филипп зарился на имущество ордена и не мог допустить существования в королевстве независимой от его власти организации. В 1303 г. все тамплиеры на территории Франции были арестованы. Их обвинили в ереси и союзе с мусульманами. Показания добывались с помощью пыток. В 1308 г. Генеральные Штаты одобрили действия короля. По Франции прокатилась волна процессов, папа Климент V пытался робко протестовать, но, в конце концов, утвердил все обвинения против тамплиеров и упразднил орден. Великий магистр ордена Жак Моле был приговорен к пожизненному заключению, но при зачтении приговора отверг все обвинения как добытые пытками и заявил о своей невиновности.

За это его объявили нераскаявшимся еретиком и сожгли в 1314 г. Перед казнью Моле проклял Климента V, Ногаре, руководившего процессом, и Филиппа Красивого. Все трое умерли именно в этом году, и молва приписывала их смерть то ли проклятию, то ли отравлению тайными тамплиерами, мстившими за смерть своих собратьев.

Помимо религиозного кризиса, Европу потряс кризис военно-политический, выразившийся в Столетней войне. На деле она длилась не сто лет, а более — с 1337 по 1453 г., представляла собой не одну, а серию войн, неоднократно прерывавшихся длительными перемириями, и закончилась миром в 1471 г., восемнадцать лет спустя после завершения военных действий.

Среди причин Столетней войны — стремление Франции, усилившейся в правление Филиппа IV, присоединить последние английские владения на континенте — остатки герцогства Аквитанского на юге и герцогства Нормандского на севере. Помимо того, Франция стремилась подчинить вассальное, но фактически независимое графство Фландрию и постоянно вмешивалась в борьбу графов Фландрских с богатыми ремесленниками и торговыми городами Фландрии, которые желали освободиться из-под власти графов. Одной из основ богатства Фландрии было сукноделие. Фландрия нуждалась в английской шерсти, Англия — в рынках сбыта. Поэтому Англия поддерживала мятежные города, тогда как Франция выступала на стороне графов. фламандцы-горожане были готовы принять сторону Англии, но остерегались короля Франции — их законного сюзерена.

Поводом к войне послужил спор о наследовании французского престола. После смерти всех трех сыновей Филиппа IV королем был провозглашен его племянник, Филипп VI Длинный (1328—1350), из новой династии Валуа. Между тем, другим претендентом на французский престол выступил король Англии Эдуард III (1327—1377), внук Филиппа IV по женской линии. Пэры Французского королевства воспользовались положением Салического закона, согласно которому земля может наследоваться только по мужской линии, и сделали вывод, что и престол может передаваться наследникам только по мужской линии. Эдуард III не примирился с этим, и в 1337 г. началась война.

Война началась с морских набегов французов и англичан. В 1340 г. в морской битве при Слейсе (город в устье р. Шельды) французский флот был полностью уничтожен. Англичане зло шутили: «Если бы рыба могла говорить, она заговорила бы по-французски, ибо съела уже много французов».

С 1341 г. война пошла уже на территории Франции. Основой французской армии была рыцарская конница. Ядро английской армии составляли лучники-пехотинцы, хотя и там была рыцарская кавалерия. Состоять в пехоте считалось неблагородным, и в ней служили в основном выходцы из свободных крестьян и горожан. Рыцарское войско организовывалось по принципу личной преданности сюзерену, рыцари шли в бой, ведомые жаждой славы, стремлением совершить личный подвиг, потому это войско плохо слушалось команды, да и тяжелое вооружение, и сам принцип конного сражения врассыпную не позволял руководить боем, и тот превращался в серию поединков. Численность рыцарского войска была ограниченной, ибо полное вооружение стоило весьма дорого. Пехота обходилась дешевле, горожане и крестьяне более рыцарей привыкли к дисциплине, к приказу, сражающаяся в плотном строе пехота легче управляема. Преимущества пехоты выявились в битве при Креси в 1346 г. Бой начали английские лучники и обрушили на французскую конницу град стрел. Тяжелые доспехи предохраняли рыцарей от смертельных ударов, но в большинстве и они, и их кони были ранены, атака захлебнулась, а контратака английских копейщиков завершила дело. Погибло около 1500 французских рыцарей и лишь трое — английских. Битва при Креси сильно пошатнула авторитет французского рыцарства.

Столетняя война

Вслед за военными бедами на Францию, да и на всю Европу, обрушилась новая беда — эпидемия.

С 1100 г. до начала XIV в. наблюдался значительный рост населения. Но в XIV в. население Европы сократилось по меньшей мере на треть, а по мнению некоторых ученых, даже наполовину. Одной из главных причин катастрофы была «Черная Смерть», неслыханная по размерам эпидемия чумы. Причины ее не вполне ясны: то ли паломники с Востока, то ли крысы с кораблей, пришедших также с Востока, принесли эту болезнь. Эпидемия началась в конце 1347 г. в Сицилии и Южной Италии, в 1348 г. прошла по всей Италии, Франции и Южной Германии, в 1349 г. свирепствовала во всей Германии и Англии, в 1350 г. добралась до Скандинавии.

«Черная Смерть» была самой страшной вспышкой эпидемии, но далеко не единственной. Волны чумы, пусть и не такие сильные, прокатывались по Европе на протяжении XIV и первой половины XV в. Эпидемии поражали в первую очередь города из-за скученности их населения и ужасающей антисанитарии. В городах число жителей после «Черной Смерти» сократилось не менее чем на 60%.

Не случайно, что именно с этого времени в западноевропейском искусстве появляются многочисленные изображения «пляски смерти». Смерть, изображенная в виде скелета, держит за руки горожанина, рыцаря, священника, крестьянина, нарядную даму, императора и пляшет с ними, увлекая их в ад. По дорогам и селам Запада бродили толпы обнаженных до пояса людей, которые подвергали сами себя бичеванию: они карали себя за грехи, готовясь к неминуемому Страшному суду.

Чума, которая поставила каждого перед лицом смерти, нанесла сильный урон всем человеческим связям. Итальянский писатель Джованни Боккаччо свидетельствует: страшась заразы, дети оставляли без ухода пораженных чумой родителей, родители отказывали в помощи собственным детям.

Ужас охватил Европу, церкви были переполнены, проповедники заявляли, что чума — гнев Божий, посланный людям за их прегрешения; прихожане в страхе перед неминуемой смертью публично каялись в грехах.

Пляска смерти. Гравюра 1485 г.

На протяжении XI—XIII вв. вследствие роста народонаселения осваивались новые пространства под пашню. Крестьяне расчищали леса, вспахивали пустоши, и на этих землях возникали тысячи новых деревень. Этот процесс называют внутренней колонизацией Европы.

Тем не менее урожайность оставалась низкой, сельскохозяйственная техника — отсталой. Любой неурожай грозил голодом. Нередко было так, что в одной части страны урожай был хорошим, а в другой — люди умирали от недоедания. В городах создавались специальные запасы хлеба на случай недорода.

Человек тогда еще не полностью выделился из природы, и климатические ритмы весьма влияли на его жизнь. Из-за похолодания в Северном полушарии в начале XIV в. часто случались неурожаи.

«Черная Смерть» была самой заметной причиной уменьшения населения, но не единственной. Историки заметили, что рост населения прекратился еще до чумы. Внутренняя колонизация в Европе закончилась, свободных земель практически не осталось, значительная часть возделываемых земель находилась под барской запашкой, так что оставшаяся земля не могла прокормить крестьянина. Но когда население уменьшилось, оно не могло возделывать даже свою землю. Участки забрасывались, земля пустела.

К середине XIV в. в Европе оказалось слишком мало рабочих рук и слишком много невозделываемой земли. Это уменьшало доходы тех, кто этой землей владел. Однако снижение числа подвластных крестьян не было единственной и главной причиной относительного обеднения части феодалов. Развитие ремесел в городах, увеличение активности торговли, в том числе торговли с Востоком, привели к тому, что появилось много новых товаров, которые невозможно было произвести в своем хозяйстве. Дорогие ткани, вина, предметы роскоши, а также доспехи, коней — все это можно было купить, были бы деньги. Но денег не хватало. Еще в XII—XIII вв. начался перевод крестьян с барщины на оброк, замена продуктовых платежей денежными. Но с уменьшением в XIV в. числа людей, подвластных землевладельцам, уменьшились и платежи. У хозяев земли было несколько путей увеличения доходов. Один из путей — усиление эксплуатации крестьян, причем это усиление могло осуществляться в разных вариантах: увеличение оброков и усиление барщины. Рынок был достаточно развит, и землевладельцы могли продавать продукты, произведенные на их собственной барской земле. Но для того, чтобы получить больше плодов земли, необходимо было заставить крестьян больше работать на этой земле. Землевладельцы вводили новые и возобновляли старые повинности. Это характерно для Германии, особенно Восточной.

В Англии лорды-землевладельцы стремились вести такое хозяйство, продукты которого могли быть выгодно проданы на рынке. Таким видом сельскохозяйственной деятельности было, в частности, овцеводство, ибо овцы давали шерсть — сырье для знаменитого английского сукна. Но под пастбища требовались земли, а земля принадлежала не только лордам, но и сельским общинам, и лорды где обманом, где насилием, где юридическими уловками отнимали у общин луга и выпасы. Отнятая земля огораживалась заборами и живыми изгородями из кустов. Такой захват общинной земли называют «огораживанием».

Еще один путь помещика получить деньги — сдача земли в аренду, т.е. на определенный срок и на основе соглашения между собственником и крестьянином, который снимал землю. Аренда особенно распространилась на севере Франции. Источником дохода для господ являлась здесь арендная плата за землю, а не поборы или повинности. Арендуемые крестьянами земли лежали вне общины и рассчитывать на помощь односельчан в случае неудачи не приходилось. Те, кто по тем или иным причинам не справлялся с делами — беднели, кто справлялся — богател. Крестьянство становилось все более неоднородным по имущественному положению.

Усиление поборов, повинностей и арендной платы не покрывали финансовых потребностей дворянства. Были и другие способы получения денег — войны и грабежи. Но в XIV—XV вв. для господ весьма соблазнительным казалось участие в государственной власти. Укреплявшаяся королевская власть нуждалась в большом количестве чиновников, ведавших управлением, судом и финансами. Появилось много государственных должностей, дававших неплохой доход. И именно этот доход привлекал дворянство. Выгоды от должностей могли быть значительными, ибо государство, в стремлении укрепиться, беспрестанно повышало налоги, обогащая казну, а стать при государственном управлении значило стать при казне. Поэтому одним из постоянных требований народных выступлений было: прекратить расхищение казны и наказать расхитителей.

В 1356 г. сын Эдуарда III — принц Уэльский — и герцог Аквитанский Эдуард, прозванный по цвету своих вороненых доспехов Черным Принцем, задумал поход в Южную Францию. Близ г. Пуатье его шеститысячное войско было настигнуто 25-тысячной армией, которой командовал сам король Франции Иоанн II Добрый (1350—1364), и в которой были его сыновья. Памятуя о Креси, французы решили сражаться пешими, но во французском войске не было лучников и вообще пехотинцев. Тяжелое, приспособленное лишь для конного боя рыцарское вооружение не позволяло быстро передвигаться. Слабая дисциплина, несогласованность действий разных подразделений французских войск, начавших поспешное наступление, создали неразбериху, которая при контратаке небольшого, но хорошо управляемого английского отряда превратилась в панику. Французы побежали, многие даже не вступили в битву. Первым покинул поле сражения наследник Иоанна дофин (титул старшего сына французского короля по его уделу — области Дофинэ) Карл — будущий король Франции Карл V Мудрый (1364—1380). Иоанна бросили на поле боя все его приближенные, и только младший сын, четырнадцатилетний Филипп предостерегал сражающегося короля криками: «Государь отец, опасность справа! Государь отец, опасность слева!». Эти крики были не лишними — прорезь в забрале шлема давала плохой обзор, — но мало чем могли помочь. Король попал в плен.

Англичане затребовали колоссальный выкуп за короля — три миллиона золотых марок, почти три годовых дохода страны. Дофин Карл, ставший в отсутствие короля правителем Франции, понимал, что без согласия страны такие деньги не добыть. Были созваны Генеральные Штаты, ведущую роль в них стали играть представители третьего сословия, так как именно оно должно было платить. Штаты требовали, чтобы сбор налогов происходил под их контролем, чтобы советники короля, виновные в расхищении казны и военных неудачах, были судимы, а новые советники назначались с согласия Штатов. Дофин пытался противодействовать реформам, видя в них умаление своих прав. В ответ один из депутатов Генеральных Штатов ПРЕВО Парижа (глава городской администрации, избираемый цехами и утверждаемый королем) Этьен Марсель в 1358 г. поднял в Париже восстание. Во время восстания королевский дворец был взят штурмом, несколько приближенных Карла убиты, сам он спасся лишь благодаря заступничеству Марселя. Прево стал фактически властелином Франции. Дофину, однако, удалось бежать из Парижа, и во Франции оказалось два правительства. В политическую борьбу вмешался правнук Филиппа Красивого по женской линии, король Наваррский Карл Злой, умный политик и беспринципный интриган, лавировавший между Францией и Англией. Он приехал в Париж, появлялся всюду с Марселем и публично заявлял о своей любви к горожанам, а сам в это время мечтал о французском престоле. В том же году в политическую борьбу вмешалось крестьянство. Тяжелое экономическое положение, сложившееся после «Черной Смерти», новые налоги, предназначенные для освобождения короля из плена, ухудшали положение крестьян, но главной причиной восстания стал слом привычных общественных отношений. Общество в глазах людей Средневековья являлось гармоническим сочетанием трех сословий. Духовенство должно было молиться за всех, рыцарство — защищать всех, трудящееся сословие — работать на всех. Правильное исполнение этих функций является Божьей заповедью. И вдруг выяснилось, что одно из сословий — воюющее — не следует этим заповедям. Бремя, лежащее на крестьянах, которое при всей его тяжести казалось необходимым, ибо благодаря крестьянскому труду рыцари обеспечивали военную защиту страны, сразу же стало невыносимым. Бежавших с поля боя рыцарей не впускали в города, отгоняли от сел, отказывали им в крове. В стране началось возбуждение, то тут, то там крестьяне собирались группами и, по словам хронистов, говорили, «что все дворяне опустошили королевство Францию, что они позволили пленить и увезти в Англию короля», «что дворяне, которые должны их охранять, решили совершенно отнять у них все имущество» и потому «будет великим благом уничтожить всех дворян». Восстание началось в конце мая 1358 г. в местности вокруг г. Бовэ и охватило значительную часть Северной Франции. Оно получило название «Жакерия» от унизительного прозвища «Жак-простак», которым дворяне награждали крестьян. Восставшие избрали своим вождем крестьянина Гильома Каля, человека, судя по всему, знакомого с военным делом. Число восставших, как передают хронисты, доходило до 100 тыс. К крестьянам присоединялись городские низы, многие города открывали ворота повстанцам. Этьен Марсель завязал отношения с Гильомом Калем и даже послал ему в помощь отряд из 300 парижан, позднее, правда, отозванный.

«Жаки» стремились истребить всех дворян и, захватывая замки, убивали всех благородных без различия пола и возраста. Одновременно с этим они заявляли о своей преданности престолу и помещали на знаменах королевский герб. Дворян обуял страх и они обратились за помощью одновременно к дофину, занятому борьбой с непокорным Парижем, и его противнику Карлу Злому. Войско наваррского короля, в котором были и его английские союзники, встретилось с повстанцами в июне 1358 г. Карл, видя численное превосходство «Жаков», заявил о готовности сотрудничать с ними, выставляя себя другом и союзником Этьена Марселя. Гильом Каль отправился на переговоры с королем Наварры, понадеявшись на его рыцарское слово, но был схвачен. Войско Карла Злого набросилось на лишенных руководителя повстанцев и разгромило их. Каль был предан мучительной казни: его, «крестьянского короля», посадили на раскаленный трон и короновали раскаленной короной. Началась расправа над крестьянами, в которой приняли участие и местные дворяне, и соратники Карла Злого, и армия дофина. Только за две недели после поражения восставших было убито около 20 тыс. крестьян. В августе дофин даровал мятежникам амнистию, но штрафы и контрибуции обрушились на крестьянство.

Этьен Марсель и его сторонники остались в одиночестве: армия дофина сжимала кольцо блокады вокруг Парижа, Тогда Марсель решил впустить в столицу отряд англичан, приведенный Карлом Злым. Ряд приверженцев прево отшатнулся от него— восставшие парижане, как и «жаки», считали себя подданными французской короны, — и он был убит сторонниками дофина.

В том же 1358 г. Париж открыл ворота перед дофином Карлом, который первым делом казнил ближайших сторонников Марселя и отменил все решения Генеральных Штатов. Карл, физически слабый и трусливый человек, оказался незаурядным государственным деятелем. Ему удалось заключить с Англией в 1360 г. мир. По этому миру почти треть территории Франции переходила под английское управление, подтверждались обязательства по выплате все еще не внесенного выкупа за Иоанна II, но главное, чего все же удалось добиться дофину Карлу, — Эдуард III отказывался от претензий на французскую корону. После подписания мира Иоанн Добрый был под честное слово отпущен из плена во Францию, чтобы ускорить сбор денег, но убедившись, что собрать деньги невозможно, вернулся в 1364 г. в Англию, где вскоре умер. Его рыцарское слово оказалось более надежным, чем слово Карла Злого, но, правда, оно давалось равному — английскому королю, а не мятежному простолюдину. Дофин вступил на престол и постарался оправдать данное ему прозвище Мудрого. Отменив все решения Генеральных Штатов, он все же упорядочил взимание налогов, увеличил число наемных отрядов, активно пользовался техническим нововведением той эпохи — артиллерией, всячески стремился укрепить дисциплину в армии. Когда в 1369 г. война возобновилась, военное счастье стало склоняться на сторону Франции, и к середине 70-х годов в руках англичан осталось лишь шесть городов на побережье Франции. Изменился сам характер войны. Прежде благородные рыцари сражались с другими благородными рыцарями во славу своих сюзеренов, своих дам и свою собственную, что, впрочем, не исключало их стремления к добыче. Все это осталось, но было оттеснено на второй план, а на первый вышла национальная война — одного государства против другого.

Религиозный и социально-экономический кризис в Европе вызвал волну переплетающихся между собой антидворянских и антицерковных (но никак не антирелигиозных) настроений, причем это происходило и среди ученых людей, и в народе.

Идеи «бедной церкви», «апостольской нищеты» распространялись еще в XII—XIII вв. и среди еретиков, и в ряде церковных организаций, в частности в ордене францисканцев. Именно францисканцы, бродячие проповедники, близкие к народным низам и одновременно, как и доминиканцы, игравшие значительную роль в университетах, встали в оппозицию к слабеющему папству. Один из крупнейших философов первой половины XIV в. францисканец из Англии Уильям Оккам отстаивал полное разделение духовной и светской властей, требовал невмешательства церкви в дела государства и писал, что любой чин церкви, даже папа, может впасть в заблуждение и ересь.

Вопрос о власти церкви пересекался с вопросом о церковной собственности. Радикальные богословы из францисканского лагеря настаивали на том, что, раз Царство Божие не от мира сего, то и церковь должна быть не от мира сего, не обладать ни собственностью, ни властью. Требования апостольской бедности во многих народных движениях приводили к идее равенства всех людей перед Богом и к идее отмены собственности. Подобные взгляды сочетались с представлениями о тысячелетнем Царстве Божьем, которое будет предшествовать Концу света и Страшному суду. Тех, кто считал, что такое Царство скоро наступит, называли хилиастами («хилиас» по-гречески «тысяча»). Многие из них настаивали на возможности приближения этого царства или даже установления его насильственным путем. Многие хилиасты считали, что с наступлением или приближением его все церковные организации и обряды упразднятся, что даже Священное Писание уже не будет действовать и возможно прямое познание истины, прямое общение с Богом. Около 1260 г. в Италии была основана секта «апостольских братьев». Примкнувший к этой секте Дольчино возвестил о скором втором пришествии Христа и требовал к Его приходу установить на Земле царство справедливости. Он поднял восстание, учредил нечто вроде крестьянской республики в одной из горных долин Северной Италии, ввел там равенство и суровую монашескую дисциплину. Восстание было подавлено в 1307 г., Дольчино и его соратники казнены.

Были и более умеренные формы оппозиции церковным властям, официальному учению церкви. В Англии идеи христианского равенства перед Богом также преобразовывались в идеи равенства всех христиан на Земле. Профессор Оксфордского университета, известный богослов Джон Уиклиф (между 1320 и 1330—1384) настаивал на том, что церковь не должна иметь собственности, что богатство и власть могут принадлежать лишь праведным людям, что священство не есть особое состояние людей, наделенных благодатью, что в случае необходимости каждый христианин может совершать таинства. Это называлось учением о «всеобщем священстве». Уиклиф категорически отвергал пышный культ, монастырское землевладение, вообще право церкви владеть имуществом и настаивал на переводе Писания на народные языки, чтобы слово Божие стало понятным любому мирянину. Подобные взгляды активно развивали многие представители низшего духовенства, которых их сторонники называли «бедными священниками», а противники — лоллардами, т.е. «бормотунами». Эти «бедные священники» сыграли немалую роль в восстании Уота Тайлера.

«Черная Смерть» унесла, по разным подсчетам, от 1/4 до 2/3 населения Англии. Нехватка рабочих рук возникла как в городе, так и в деревне. Крупные лорды увеличивали барщину, заставляли крестьян нести повинности не только за свой надел, но и за надел соседа, если тот оказывался бесхозным ввиду смерти хозяина со всем семейством. В 1349 г. король Эдуард III издал «Ордонанс (королевское постановление) о рабочих и слугах», по которому все здоровые мужчины и женщины в возрасте до 60 лет должны были, если у них нет иных источников пропитания, наниматься на работу за ту плату, которая существовала до «Черной Смерти». Уклонявшихся от найма или бравших большую плату арестовывали, забивали в колодки, клеймили и направляли на работу в принудительном порядке. Положение низших классов ухудшалось, но гром военных побед заглушал ропот народа. Когда же в 70-е годы XIV в. военная удача склонилась на сторону Франции, недовольство стало пробиваться наружу. В те же годы активизировалась проповедь лоллардов. К их идеям, в том числе к требованиям мира, не очень прислушивались во время военных успехов, но население изменило свое отношение к этим идеям в период поражений. Экономические тяготы, оправдываемые военными достижениями, перестали восприниматься как допустимые.

Тяжелое экономическое положение народа усугублялось борьбой придворных партий при короле Ричарде II, взошедшем на престол в двенадцатилетнем возрасте. Принцы и придворные стремились в первую очередь к личному обогащению, казна пустела и налоги выколачивались с особой силой, тем более, что сборщики налогов и себя не забывали. Потомки победителей при Креси и Пуатье возмущались произволом высшей аристократии, утерявшей большинство завоеваний во Франции.

В 1381 г. в Юго-Восточной Англии вспыхнуло восстание, во главе которого встали деревенский кровельщик Уот Тайлер (Тайлер и значит «кровельщик»), народный проповедник из «бедных священников» Джон Болл и мелкий рыцарь Джек Строу. Боевым лозунгом восставших стала поговорка: «Когда Адам пахал, а Ева пряла — где был дворянин?». Повстанцы двинулись на Лондон и при поддержке городской бедноты захватили его. Были разгромлены дома некоторых особо ненавистных королевских приближенных и чиновников, иные из них убиты, выпущены заключенные. В те времена особую ненависть вызывали юристы. В повестях и театральных представлениях нередко высмеивались продажные судьи и крючкотворы-адвокаты, продававшие закон тому, кто больше платит. Лондонский квартал юристов — Темпл — был сожжен; людей, носивших на поясе перо и чернильницу, убивали, руководствуясь принципом: «Раз грамотный, значит юрист». Мятежники сожгли главный королевский архив, где хранились «дурные законы». Повстанцы, однако, стремились подчеркнуть, что они не разбойники. Когда жгли дом одного из самых ненавистных приближенных короля, некий участник этой акции выхватил из пламени драгоценное блюдо; разъяренные мятежники бросили его вместе с блюдом в огонь.

Восставшие считали себя не только честными людьми, но и верными подданными короля, действовавшими против его «дурных советников», но не против него самого. 14 июня 1381 г. в пригороде Лондона Майл-Энде король встретился с восставшими и объявил себя их главой. Ричарду II были предъявлены следующие требования: отменить барщину и личную зависимость крестьян, установить единую арендную плату за землю, даровать амнистию. Король тут же согласился и распорядился начать выдачу грамот об амнистии. Большая часть крестьянского войска покинула Лондон, но некоторые во главе с Уотом Тайлером и Джоном Боллом остались и потребовали новой встречи с королем. Эта встреча состоялась в предместье Смитфилд, и королю были предъявлены новые требования: возврат помещиками захваченных у крестьян общинных угодий, раздел церковных земель между крестьянами, отмена «Ордонанса о рабочих и слугах» и иных сходных законов, упразднение всех дворянских привилегий и установление равенства всех англичан, кроме короля. Король принял все эти требования и предложил Уоту Тайлеру обсудить с ним подробности. Во время встречи Тайлер был смертельно ранен лордом-мэром Лондона, Джон Болл и Джек Строу схвачены и позднее казнены. Лишенных руководства повстанцев вытеснили из Лондона, грамоты об амнистии аннулировали, в графства были направлены карательные отряды. Однако правительство Англии все же снизило налоги, было смягчено рабочее законодательство, лорды стали отказываться от барщины и заменять крестьянские повинности денежным оброком.

Перенесение папского престола из Рима в Авиньон усилило религиозный кризис XIV в., ибо превращало наместников Христа во французских придворных епископов. В глазах христианского мира папа должен был пребывать в центре некогда великой империи, а не на границе французского королевства. Налицо было ослабление папской власти, папского авторитета, но пока Франция была сильна, на это можно было не обращать внимания. Однако упадок ее во время Столетней войны привел ко все более громким требованиям вернуть престол первосвященника в Рим. В 1376 г. папа Григорий XI сделал это. После его смерти в 1378 г. одна часть кардиналов избрала в Риме нового папу, а вторая — в основном французы — избрала другого в Авиньоне. К ужасу всего христианского мира во главе его оказалось сразу двое пап. Началась Великая Схизма (по-гречески «схизма» — трещина, раскол).

Оба папы отлучали от церкви друг друга и приверженцев противной стороны. На епископские престолы, а то и на места приходских священников претендовало по два кандидата. Никто не знал точно, какой папа истинный, а следовательно, не было ясно, не находятся ли прихожане под отлучением, законно ли поставлены их епископы и священники и, таким образом, действительны ли их таинства. В период Великой Схизмы распространилось убеждение, что никто в это время не попадет в рай.

Авиньонское пленение и Схизма резко ослабили некогда могущественную церковь. Но еще раньше кризис поразил главного соперника папства — Империю. После междуцарствия (1254—1273) Германия распалась на множество светских и церковных княжеств, городов и владений независимых рыцарей. Италия стремилась отойти от Империи, тем более, что Итальянское королевство — составная часть Империи — давно уже не было реально существующим государством.

Первые императоры после междуцарствия были лишь германскими королями с весьма малой властью вне собственного домена. Если их предшественникам родовые владения были нужны для того, чтобы, опираясь на них, укрепить имперскую власть, то новые стремились к императорской короне, чтобы с ее помощью увеличить собственные владения. Мелкий эльзасский граф Рудольф Габсбург, став императором (1273—1291), отобрал у чешского короля Австрию и ряд других земель, сделав их ядром домена Габсбургов.

Имперские князья ревниво следили за усилением императоров и стремились избрать слабейшего. Трон в Империи был в принципе выборным, и даже сильным государям приходилось добиваться от князей согласия на избрание своих наследников. С междуцарствия установилась, хотя еще не была оформлена законодательно, особая коллегия из семи высших князей Империи, духовных и светских. Эти князья назывались КУРФЮРСТАМИ и только им принадлежало право выбора главы Империи.

Германские императоры в этот период продолжали с вожделением взирать на богатую Италию, намереваясь за ее счет поправить свои дела. Имперские мечтания германских королей не прекращались, как не прекращались и попытки встать над Империей пап, хотя бы и пребывавших в Авиньоне.

Однако поползновения пап осуществить верховенство над императорами (как это им удавалось в конце XI—ХIII вв.) были решительно отвергнуты императорами и не получили поддержки германских курфюрстов. Они приняли положение, в соответствии с которым избранный курфюрстами кандидат становится германским королем и римским императором автоматически и не нуждается в одобрении святого престола. Курфюрсты заботились, конечно, не об императорском достоинстве, а о своем монопольном праве на избрание главы Империи, но насколько же упал престиж папства!

В середине XIV в. политический центр Империи переместился в ее восточную половину. Император Карл IV (1347—1378) был вместе с тем (с 1346 г.) королем Чехии, в истории которой он известен под именем Карела Вацлава I. Подобно своим предшественникам он, в первую очередь, думал о собственных родовых владениях. Он заботился о Чехии — перестроил Прагу, основал в ней в 1346 г. университет. Его даже называли «отцом Чехии и отчимом Империи». Он призвал много немцев в Чехию, что привело впоследствии к значительным национальным трениям, но тогда об этом никто не думал. Удержать Империю как единое государство ему не представлялось возможным, и в 1356 г. он обнародовал так называемую Золотую буллу. Там подтверждалось положение о том, что избранник курфюрстов есть законный император, и ничего не говорилось о папе. Главным в булле была передача значительных прав курфюрстам. Они получали право чеканить монету, собирать таможенные пошлины, творить суд над подданными. Земли курфюрстов объявлялись их наследственными владениями. Словом, курфюрсты превращались в фактически независимых государей.

Особой составной частью Империи были так называемые имперские города, независимые от местных властей и подчинявшиеся только императору. Отсутствие сильной центральной власти благоприятствовало развитию городских вольностей, но одновременно ослабляло города в борьбе с соседними территориальными князьями. Стремление сохранить независимость и противостоять противникам побуждало города объединяться в союзы.

Крупнейшим союзом стала Ганза, объединение купеческих городов, занятых посреднической торговлей. Ее начало относится к 1241 г., когда был заключен союз между Гамбургом и Любеком. Окончательно союз оформился в 1356 г. Он насчитывал около 80 городов в Северной Германии, Прибалтике и нижнерейнских землях. Ведущими городами были Любек, Бремен, Гамбург, Кёльн, Гданьск (Данциг), Рига, Таллинн (Ревель) и ряд других. Целью союза было установление, укрепление и удержание монополии на торговлю с Англией, Нидерландами, Скандинавией, Русью, странами бассейна Балтийского моря. Ганзейские подворья были в Новгороде, Стокгольме, Лондоне, Каунасе и других местах. Ганза оказалась значительной международной силой, она имела свои представительства в ряде государств, заключала с ними союзы, вела войны. Так, в 1367 г. Ганза в союзе со Швецией и герцогством Мекленбургским вступила в войну с Данией и получила в результате победы ряд крепостей, контроль над проливами, соединяющими Балтийское море с Северным, и право участвовать в выборах датского короля. Столь мощное образование обладало весьма рыхлой структурой. Каждый город был абсолютно независимым во внутренних делах, единственным общим органом был съезд представителей городов; решения этого съезда были обязательны для всех членов Ганзы, в случае их неисполнения городу грозило исключение из союза, что влекло за собой потерю многих экономических выгод. Не было ни общесоюзного правительства, ни единой казны, ни единой армии. Основная ударная сила Ганзы — флот— состоял из судов, поставляемых отдельными городами. Упадок Ганзы начался в конце XV в. Открытие новых земель, трансокеанских торговых путей, укрепление морской мощи Нидерландов и Англии ослабили Ганзу, и она распалась в конце XVII в.

Внутренний кризис, переживаемый Европой в XIV в., еще более осложнился в результате нависшей над ней внешней опасностью — турецким вторжением. В XIII в. небольшое тюркское племя, переселившееся из Средней Азии, осело в западной части Малой Азии. В 1299 г. вождь этого племени Осман объявил себя независимым султаном. Правители султаната и народ называли себя османами, европейцы их — оттоманами. Рост османского султаната был стремительным. В середине XIV в. турки переправились через Дарданеллы и вступили на европейский берег. Константинополь был фактически окружен, и византийский император стал данником турецких султанов.

Мощь османов покоилась на их армии и, в особенности — на корпусе янычаров (турецкое «йени чери» — новое войско). Идея использовать рабов-чужеземцев в качестве военной опоры трона была известна на Востоке давно. Оторванные от дома, ненавидимые местным населением эти рабы-воины, как казалось правителям, должны быть верны им. На деле оказалось не так, и мамлюки, рабы-воины при дворе египетских султанов, например, свергли своих повелителей и основали собственную династию. Турки усовершенствовали систему. По так называемому «налогу крови» в христианских землях, завоеванных турками, набирались мальчики-христиане в возрасте 9—12 лет. Их обращали в ислам, они воспитывались и жили при султанском дворе, не имея ни собственности, ни семьи, и их жизнь и благосостояние зависели от султана. Это были лучшие и самые дисциплинированные воины-пехотинцы.

В 1389 г. в долгой и кровавой битве на Косовом поле турки нанесли поражение Сербскому королевству, которое вынуждено было признать верховенство турецких султанов. В 1393 г. было разгромлено Болгарское царство, и турки стали угрожать Венгрии. На Западе почувствовали опасность, и римский папа объявил крестовый поход. В 1396 г. около г. Никополиса (совр. Никопол в Болгарии) войско крестоносцев встретилось с турками и было разбито наголову. Командующий французскими отрядами граф Иоанн Неверский (будущий герцог Бургундский Иоанн Бесстрашный) в жажде подвига начал сражение, не дождавшись подхода основных сил. Рыцари, бившиеся пешими, отрубали себе мечами невероятно длинные (до 40—60 см) по тогдашней моде носки ботинок, чтобы легче было бежать. Сражение перешло в бойню, несколько тысяч христиан, взятых в плен, было перебито. В живых осталось лишь около 250, которые могли внести выкуп. Некоторые французские хронисты утверждали, что Иоанна Бесстрашного султан повелел отпустить без выкупа, сказав, что тот принесет христианам больше вреда, нежели турецкие войска. Предсказание султана (если оно, конечно, не было придумано хронистами) исполнилось уже в следующем веке.

1. Почему Филипп IV Красивый смог взять верх над папой и тамплиерами?

2. Каковы причины неудач Франции в начале Столетней войны?

3. Почему «Черная Смерть» оказалась столь опустошительной?

4. Что общего и в чем разница между Жакерией и восстанием Уота Тайлера?

5. Почему именно в начале XIV в. появились идеи о «всеобщем священстве» и «бедной церкви»?

ГЛАВА 5.2. XV ВЕК: СЛОЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ

Если мы бросим взгляд на политическую карту Западной Европы XV в. и сравним ее с такой же картой XII в., то, на первый взгляд, различия будут незначительны. Те же Англия, Франция, Священная Римская империя. Но на деле это во многом другие государства, и изменились они внутри своих границ. В конце ХII в. Франция представляла собой совокупность больших и малых владений, причем собственным доменом короля была небольшая территория между Парижем и Орлеаном, а владетелем 2/3 французских земель был английский король. В конце XV в. почти вся Франция была подвластна своему монарху, и даже в тех землях, где сохранились наследственные правители, они не являлись независимыми властелинами.

Процесс, который привел к подобному изменению карты, историки называют централизацией. Централизация шла далеко не одинаково по всей Европе, но она шла почти повсеместно. Объединение феодальных монархий в единое целое вело к формированию национальных государств. Такое государство строилось не на принесении вассалами присяги верности сеньору, а на подчинении всего населения — подданных — монархии. Этот процесс имел и общие черты.

Централизация выражалась в усилении власти государя и включении сословий в систему управления страной. Монарх из «первого среди равных» становится главой государства, опирающегося не на феодальную иерархию герцогов, графов, баронов и рыцарей, а на зависящее только от него чиновничество. Привлечение к управлению государством представителей разных сословии, начавшееся в XIII—XIV вв., привело к тому, что государство отчасти стало выражать интересы этих сословий.

В конце XIV в. Францию сотрясала борьба между двумя политическими группировками, каждая из которых стремилась захватить власть при психически больном короле Карле VI Безумном (1380—1422). Возглавлялись эти группировки соперничающими принцами королевского рода.

Английский король Генрих V (1413—1422) из пришедшей к власти в 1399 г. в результате переворота династии Ланкастеров воспользовался распрями во Франции и возобновил войну.

В 1415 г. Генрих V вторгся во Францию. Часть французского дворянства и, в первую очередь, герцог Бургундский Иоанн Бесстрашный поддержали англичан, Действия Иоанна не были, с точки зрения феодальной морали, государственной изменой, ибо вассал приносил присягу не государству, а лично монарху. Однако это противоречило поднимающемуся национальному сознанию.

25 октября 1415 г. около деревни Азенкур близ г. Кале произошло несчастное для Франции сражение. Хотя армия французов была несколько больше и даже Иоанн Бесстрашный решил в последний момент выступить на французской стороне, поражение было сокрушительным. Снова, как при Креси и Пуатье, французские рыцари действовали несогласованно, они двинулись вперед, обогнав собственных стрелков и артиллерию. Английские лучники обстреляли кавалерию и отступили через болото. Но то, что было возможно для легковооруженных пехотинцев, оказалось невозможным для тяжеловооруженных конников, и стрелы англичан поражали завязших в болоте французов. Когда в атаку пошла французская пехота (артиллерию переправить через болото было нельзя), то грязь, размешанная копытами коней, оказалась непроходимой для копейщиков, и они в ней тоже завязли. Разгром был полным, в бою пал весь цвет французского рыцарства.

Но и этого оказалось недостаточным, чтобы остановить междоусобицу. Продолжалась борьба между Иоанном Бесстрашным и наследником престола дофином Карлом. Иоанн Бесстрашный был вероломно убит. Сын Иоанна, герцог Бургундский Филипп Добрый объявил себя мстителем за отца и официально подтвердил союз с Англией. В 1420 г. был подписан мир между Англией и Францией. По этому миру Генрих V объявлялся регентом и наследником Французского королевства и вступал в брак с дочерью Карла VI, дофин Карл лишался прав наследства. Сам дофин, естественно, не признал этого договора, но его власть распространялась только на часть Южной Франции. Казалось, война готова закончиться поражением Франции. Ситуацию не изменила даже неожиданная смерть в 1422 г. с интервалом в шесть недель обоих монархов. Объединенную корону унаследовал Генрих VI (1422—1471), сын Генриха V и внук Карла VI; ему не исполнилось еще и года. Армия дофина, который объявил себя королем Карлом VII (1422—1461), несла постоянные поражения, даже если противник оказывался слабее. Дорогу на юг англичанам и их бургундским союзникам преграждал город Орлеан. Не рискуя оставить его в тылу, англичане в 1428 г. начали его осаду.

В марте 1429 г. ко двору Карла VII в г. Шипоне явилась одетая в мужской костюм девушка и сказала, что она крестьянка из деревни Домреми в Лотарингии, зовут ее Жанна, а явилась она, чтобы освободить Орлеан, изгнать англичан из Франции и короновать дофина. Об этом ей возвестили ее «голоса», как она их называла — архангел Михаил и святые Екатерина и Маргарита, являвшиеся ей в видениях. Далее началось прямо-таки чудо. Вернее, французов охватило ощущение чуда. Слухи о Жанне д’Арк (около 1412—1431) достигли Орлеана еще до прибытия ее туда. Посмотрим хронологию событий. 29 апреля Жанна в Орлеане. 8 мая англичане снимают осаду. 18 июня крупнейшая победа французов при Божанси. 29 июня королевская армия выступает на Реймс, древнее место коронации французских королей. 10 июля взят Труа, 16 июля — Реймс. 17 июля 1429 г. Карл VII миропомазан и коронован в Реймсском соборе, и Жанна д'Арк держит во время этой церемонии королевское знамя. За 17 дней пройден путь около 300 км, 15—20 км в день, хорошая скорость для армии на марше в те времена. А ведь Реймс находился в глубине территории, занятой англичанами и бургундцами. Совсем незадолго до этого малочисленные английские отряды наносили поражения куда более крупным французским. У короля не было денег, чтобы содержать войско. И вдруг, после снятия осады Орлеана, в королевскую армию стали стекаться люди, собиравшиеся на войну на свои средства. Города, находившиеся на пути в Реймс, открывали ворота королю и Жанне без боя.

Что же произошло? Во-первых, исчез страх. Атаки осажденных в Орлеане нередко достигали успеха только потому, что Жанна останавливала бегущих и под развернутым знаменем шла на штурм укреплений. Во-вторых, в Жанне видели орудие Бога. А Бог, по представлениям эпохи, не мог помогать неправому делу. Значит, с французами Бог, и бояться им нечего.

Унижение Франции — поражение при Азенкуре и договор 1420 г. — пробудило национальное сознание и вызвало патриотический подъем. Война перестала быть делом исключительно воюющего сословия и стала делом всех. Суть не только и не столько в тяготах оккупации, сколько в том, что французы чувствовали себя частью единого целого — Франции.

В глазах простого народа воплощал Францию ее король. В массовом сознании людей Средневековья общие понятия выражались в неких образах, в определенной конкретной форме. В средневековых драматических произведениях на сцене действовали вместе с героями этих пьес такие персонажи, как Мудрость, Терпение и т.п. Также и страна, отечество понимались не как нация или гражданское общество, а как нечто, воплощенное в фигуре монарха, который был одновременно и конкретным человеком, и «образом» страны, государства.

В традиционных воззрениях Средневековья, которые полностью сохраняли силу во времена Жанны д'Арк, король — помазанник Божий, управляющий государством от имени Христа. Право и силу править он получает от обряда миропомазания. Карл VII унаследовал престол после смерти отца, и придворные называли его королем. Но не Жанна. Она всегда именовала его до коронации дофином, подчеркивая, что он всего лишь законный наследник и правитель королевства, а королем сможет стать только после священного обряда коронации. Позднейшие историки нередко упрекали Жанну за то, что она побудила короля совершить поход в Реймс, довольно бессмысленный с точки зрения военной стратегии. Но для населения страны полноправным монархом государь становился только после обряда в Реймсе.

Идея божественного происхождения монархии возникла много ранее XV в. Характерным для эпохи Жанны было иное. В ее письмах, в ее высказываниях постоянно слышна мысль: Господь, истинный монарх Франции, желает, чтобы от Его имени правил французский король. В «образном» виде здесь выступает национальная идея.

Однако мощный патриотический порыв не получил быстрого развития. Нерешительный и подозрительный король боялся, что слава Жанны затмит его славу, придворные — что ее влияние пересилит их влияние. Попытка взять Париж не удалась. Жанна принимала участие в мелких стычках и во время одной из них попала в плен. Боевые походы Жанны кончились, началась трагедия. Карл VII не сделал ни одной попытки освободить Жанну, обменяв ее на знатных англичан, находившихся в плену.

Англичанам нужен был показательный процесс, нужно было доказать, что Жанна, которая привела дофина к коронации — ведьма и еретичка, а потому и коронация не имеет законной силы. 9 января 1431 г. церковный инквизиционный трибунал, т.е. орган, формально независимый от светских английских властей, начал свою работу. Изощреннейшие обвинения, составленные лучшими теологическими умами, сыпались на нее. Жанна защищалась с мужеством и достоинством, с простотой и остроумием.

Ее спросили: «Не был ли архангел Михаил, являвшийся ей в видении, голым?» — намекая на дьявольский характер видения. Она ответила: «Что же, по-вашему, Господу не во что одеть его?». Еще один вопрос: «Считает ли она, что на ней почиет Божья благодать?». Вопрос не имеет благоприятного для Жанны ответа: сказать «да» значит впасть в грех гордыни, ибо даже святой при жизни не может быть уверен в своей избранности, сказать «нет» значило признаться в обмане, ибо как же без Божьей благодати она вела людей именем Бога. Ответ: «Не знаю, если на мне лежит благодать, прошу Бога сохранить ее, если нет — молю даровать».

Но смелость и ум не помогли ей. 24 мая 1431 г. ей прочли обвинительный акт, где она объявлялась повинной в ереси, вероотступничестве и лжи, и одним из пунктов этого акта было обвинение в том, что вопреки прямому запрету Священного Писания она носила мужскую одежду. Жанна дрогнула, подписала отречение и была осуждена на пожизненное заключение. Но это никак не устраивало организаторов процесса. Ночью в камере у нее тайком забрали данную ей женскую одежду и подбросили мужскую, которую она была вынуждена надеть, чтобы встать с постели. На языке инквизиции это называлось вторичным впадением в ересь и безусловно вело к смерти. Спрошенная о происшествии, Жанна не стала ссылаться на обман и сказала, что ей снова были «голоса», которые упрекали ее за отречение. Ей зачитали новое обвинительное заключение, заканчивающееся словами: «Церковь с сожалением отпускает тебя, Жанна, как нераскаявшуюся еретичку и вероотступницу и передает тебя в руки светской власти, прося ее обойтись с тобой без пролития крови» — это означало смерть на костре. 30 мая 1431 г. девятнадцатилетняя Жанна была заживо сожжена на костре на площади Старого рынка в Руане. Пепел был брошен в воду. Молва упорно утверждала, что сердце Жанны д'Арк огонь не тронул.

Однако семена, посеянные Жанной, взошли, французы медленно вытесняли англичан с континента. В 1436 г. Карл VII вступил в Париж. В 1450 г. почти полностью, кроме города Кале с окрестностями, была очищена от англичан Нормандия. В 1453 г. английский гарнизон покинул последний опорный пункт в английской Аквитании — Бордо. Столетняя война закончилась, хотя и без заключения какого-либо мира. Карл VII стал полным господином измученной, разграбленной, но возрождающейся Франции. Самое время было смыть с себя последнее пятно: обвинение в том, что на престол его возвела еретичка. В 1455—1456 гг. прошел процесс реабилитации Жанны д'Арк. Она посмертно и с немалым опозданием была оправдана по всем пунктам.

Многочисленные поражения Франции в начале Столетней войны показали преимущества постоянной армии. Но на нее нужны были средства. Воспользовавшись успехами в войне и национальным подъемом, Карл VII добился от Генеральных Штатов учреждения постоянного налога. Благодаря этому стало возможно создание новых воинских контингентов. Часть формировалась из дворян-добровольцев и составляла тяжелую кавалерию, носившую название «вооруженный народ» (французское gens d'armes, отсюда позднейшее «жандармы»), часть — из крестьян, путем принудительного набора. Эти последние именовались «вольные стрелки», ибо они были вооружены луками и арбалетами и их семьи освобождались от налогов. Позднее «вольными стрелками» стали называть вообще королевскую пехоту.

Единая армия и единый налог обозначали собой важный этап в формировании централизованного государства. Рыцарь шел на войну, потому что он дал клятву верности сюзерену, солдат — потому что таковы его обязанности перед государством. До реформ Карла VII не существовало и налогов в нынешнем смысле. Проводился единовременный сбор средств на общегосударственные нужды, причем обусловленный согласием тех, кто платил. Ныне же никакого согласия не требовалось: плати, потому что ты подданный. Менялась суть государства.

Объединению Франции вокруг трона препятствовало наличие мощного и богатого, почти независимого территориального княжества — Бургундии, включавшей в себя множество владений в Восточной Франции и Нидерландах, объединенных властью герцогов Бургундских. Задачу объединения решил король Франции Людовик XI (1461—1483). Его главным соперником выступил ставший в 1467 г. герцогом Бургундским Карл Смелый. В этой борьбе, изобиловавшей изменами, подкупом, клятвопреступлениями — в первую очередь со стороны Людовика — Карл был побежден. Стремясь округлить свои владения, герцог Бургундский попытался захватить герцогство Лотарингию, лежавшее между собственно Бургундией и Нидерландами. 5 января 1477 г. в битве при Нанси бургундцы были разбиты лотарингцами и их союзниками. Когда победители объезжали поле сражения после битвы, они обнаружили раздетый мародерами труп Карла Смелого. Ходили слухи, что он был убит своими же приближенными и за это щедро заплатил Людовик XI. Король Франции был в восторге от смерти своего главного врага и распорядился захватить все его владения. Это удалось не до конца, и значительная часть Нидерландов досталась Империи. Помимо Бургундии Людовик смог присоединить где обманом, где хитростью, где силой многие иные земли. Только Бретань оставалась полунезависимой, пока уже после смерти Людовика его сын и наследник Карл VIII (1483—1498) не вступил в брак с последней суверенной правительницей Бретани. Объединение Франции в целом было завершено.

Следует отметить, что, хотя действия Карла Смелого по отношению к Франции были направлены на разрушение ее единства, в собственных владениях он стремился к централизации их не менее, чем Людовик в своих. Так что Карл Смелый выступал в борьбе с Людовиком не только как защитник феодальной независимости, но и как основатель, пусть и не состоявшегося, франко-нидерландского государства.

Система феодализма переживала кризис не только на континенте. Мы наблюдаем его и в Англии, где в 1455—1485 гг. развернулась гражданская война, получившая название войны Алой и Белой Роз. Неудачи Англии в последний период Столетней войны вызвали в этой стране политический кризис. При слабом короле Генрихе VI из династии Ланкастеров правила его жена, Маргарита Анжуйская. В оппозиции двору стояли родственники короля из рода герцогов Йоркских. Главой этого рода был герцог Ричард Йоркский, главным и могущественным соратником его — граф Уорик. Родовой эмблемой Ланкастеров была алая роза, Йорков — белая. Отсюда и название междоусобной войны.

Несмотря на то, что у Генриха VI был сын, Ричард Йоркский заявил свои притязания на престол, ссылаясь на психическую болезнь короля. Столкновения между сторонниками Ланкастеров и Йорков переросли в гражданскую войну, изобиловавшую убийствами и казнями с обеих сторон. В 1460 г. Ричард Йоркский был убит в сражении, были убиты и его соратники, сдавшиеся в плен. Безудержная жестокость к противнику стала традицией, обычаи рыцарской снисходительности к побежденному были отброшены.

В 1461 г. партия Белой Розы восторжествовала. Сын Ричарда при активной поддержке Уорика разбил Ланкастеров и стал королем Эдуардом IV (1461—1483). Королева Маргарита с сыном бежали во Францию, а Генрих VI, безумный король, брошенный всеми, бродил по Англии в сопровождении своего духовника, пока не был пойман и посажен в Тауэр.

Однако вскоре Уорик поссорился с Эдуардом IV и бежал во Францию, где вступил в союз с Маргаритой Анжуйской. В 1471 г. войско сторонников Ланкастеров во главе с Уориком высадилось в Англии и заняло Лондон. Генрих VI был восстановлен на престоле. С этого времени Уорик получил оставшееся за ним в веках прозвище «делатель королей». Однако Эдуарду IV удалось собрать войско и сразиться с Уориком. Сторонники Ланкастеров были разбиты, а сам Уорик убит.

Тем временем королева Маргарита с войском прибыла из Франции и дала сражение сторонникам Эдуарда IV. Битва продолжалась буквально несколько минут. Натиск йоркистов решил дело. Далее началась бойня. Маргарита оказалась в плену, а ее сын пал в бою, либо, по уверениям некоторых современников, был убит уже после сражения. Никто из потерпевших поражение, даже если укрылся в близлежащем монастыре, не спасся, победители никого не брали в плен. В день возвращения Эдуарда IV в Лондон умер Генрих VI, официально — «от меланхолии», но все знали, что короля убили. Последние оставшиеся в живых ланкастерцы бежали на континент, среди них — Генрих Тюдор, граф Ричмонд, потомок побочной линии Ланкастеров. Всем показалось, что война Роз завершилась.

После смерти Эдуарда IV на престол должен был взойти его сын, Эдуард V, но брат покойного короля герцог Ричард Глостер приказал заточить юного короля и его брата (им было соответственно 13 и 10 лет) в Тауэр и сам принял корону.

Личность Ричарда III (1483—1485) притягивает к себе внимание и историков, и писателей. Позднейшие летописцы сделали из него какое-то чудовище: горбатый сухорукий карлик, лишенный моральных устоев. На деле у него всего лишь одно плечо было несколько выше другого, плохо действовала левая рука, что не мешало ему быть ловким воином, и он был небольшого роста, с тонким, умным лицом. Позднее ему приписывалось личное участие в убийстве Генриха VI и его сына и в интриге, приведшей к казни по обвинению в государственной измене герцога Джорджа Кларенса, брата Эдуарда IV и Ричарда. На деле, его вина в первом случае сомнительна, в смерти брата он безусловно неповинен. До нас дошли свидетельства только его недоброжелателей, но и те не отрицали его ума и храбрости, его блестящих способностей полководца и правителя.

Ричард понимал, что за время войны Роз понятие феодальной верности умерло, и страна примет любого монарха, который обеспечит мир, снизит налоги и укрепит правосудие. Он стремился заручиться поддержкой населения. Были запрещены насильственные поборы, конфискация имущества без решения суда, разрешено отпускать арестованных на поруки. Ричард покровительствовал торговле и ремеслам. Народ благосклонно относился к Ричарду, но не настолько, чтобы сражаться за него.

Между тем, противники Ричарда III не дремали. Свергнутый король и его брат пребывали в строгом заточении. Некоторое время их видели играющими в саду Тауэра, потом они стали появляться все реже, потом вовсе исчезли. Поползли слухи о том, что они убиты по приказу Ричарда. Сам Ричард хранил полное молчание по этому поводу и не пытался опровергнуть эти слухи, которые немало повредили ему. Все его противники объединились вокруг жившего в изгнании Генриха Тюдора.

В августе 1485 г. Генрих Тюдор высадился в Англии с войском. Ричард с армией встретил его близ городка Босуорта. Приближенные Ричарда изменили ему, его солдаты разбежались. В драме великого английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира «Ричард III», окруженный со всех сторон король кричит: «Полцарства за коня!». На деле ему подвели коня, но он отказался бежать, заявив, что умрет королем Англии. Наконец, в бою ему разбили голову боевым топором, свалившаяся от удара корона была прямо на поле битвы возложена на Генриха Тюдора, который стал королем Генрихом VII (1485—1503). Дабы примириться с йоркистами, он женился на единственной представительнице дома Йорков, объединив в своем гербе алую и белую розы.

После победы Генрих VII созвал парламент и провел через него закон, осуждавший Ричарда III, в том числе «за пролитие крови детей». Двадцать лет спустя после этих событий была обнародована исповедь человека, который признался в том, что он якобы по приказу Ричарда III удушил несчастных принцев с помощью подушки и что он поведал об этом Генриху VII. В XVII в. после прекращения династии Тюдоров стали раздаваться голоса, что Ричард не повинен в смерти детей (но тогда почему он не показал народу юных принцев после возникновения слухов об их смерти, о которых он не мог не знать?), а убиты они были по приказу самого Генриха VII, которому надо было расчистить путь к престолу. Тайна остается неразгаданной до сего дня.

В парламенте, созванном Генрихом VII после победы оказалось только 20 лордов, против 50, бывших до начала войны Роз, причем ряд из этих двадцати были возведены в достоинство лорда уже во время распри Ланкастеров с Йорками. Большинство старых родов погибло во время гражданской войны. Новые лорды зависели от короля, были лишены чувства рыцарского достоинства, феодальной независимости. Все это облегчало переход к иным, нетрадиционным формам управления.

Война Роз отличалась от обычной феодальной распри. Обе стороны пытались апеллировать к народу. Йорки — и это характерно для периода сложения национального государства — настаивали на том, что именно они являются национальной партией, в противовес партии королевы, француженки по происхождению. Борьба шла не только на полях сражений, но и в стенах Вестминстерского дворца, где заседал парламент. При победе той или иной партии немедленно созывался этот высший представительный орган страны, чтобы оформить результаты победы. С какими бы нарушениями ни проводились выборы в палату общин, все же идея одобрения политики победившей партии была незыблема.

В условиях гражданской войны вождям партий была необходима финансовая и военная помощь. Однако борющиеся стороны формировали объединения своих сторонников не по принципу феодальной зависимости. Действовала система ливрейных свит. Ливрея, в Англии того времени, — это не только особая одежда слуг с гербом хозяина, но и плата, которую сюзерен платил своему вассалу неблагородного происхождения за помощь, фактически ливрейные свиты были отрядами наемников, живших на хлебах у лорда и получавших от него плату. Помимо этого, крупные землевладельцы требовали от своих соседей из мелкого рыцарства оказывать им военную помощь, и рыцари давали лордам письменные, скрепленные печатями обязательства оказывать им поддержку во время войны и мира, на полях сражений и на выборах. Можно представить, насколько изменилось сознание людей, если уже не воспринимались старинные ритуалы-жесты, а требовались нотариально заверенные акты. Подобный порядок, разумеется, препятствовал сложению централизованного государства, но в то же время разрушал государство феодальное, ибо заменял принцип вассальной присяги принципом политического союза.

Многопапство, о котором уже говорилось, поддерживалось национальными конфликтами. За римского папу стояли Англия и ее союзники, за авиньонского — Франция и поддерживающие ее государства. Стремление к восстановлению церковного единства, однако, победило. В среде духовенства во всей Западной Европе возникло так называемое «соборное движение». Его участники выступили за созыв Вселенского Собора католической церкви и считали, что Собор есть высший орган церкви, выше пап, и именно он должен положить конец расколу. Наконец, в 1414 г. был созван Собор в г. Констанце в Южной Германии. Особенностью его было то, что он проходил под главенством светской власти и на нем председательствовал император Сигизмунд (1411—1437). Голосование на Соборе шло по «нациям», т.е. по делегациям от каждого государства, и в этом тоже проявилось сложение и укрепление национальных государств. Этот Собор прекратил Схизму и избрал единого папу. Но еще до того Собор занялся делом Яна Гуса.

Профессор Пражского университета Ян Гус (1371—1415) был последователем английского богослова Уиклифа. Он считал папу главой церкви, а не наместником Христа на Земле, обладающим особой благодатью. Он по-новому решал вопрос о причастии, т.е. о приобщении христиан к Богу. Согласно церковному учению, в момент, когда христианин поглощает глоток церковного вина, символизирующего кровь Христову, вино и в самом деле превращается в кровь Христову, когда он съедает церковную облатку, кусочек печеного теста, символизирующего тело Христово, этот хлеб превращается в тело Распятого. Причащение — важнейший церковный обряд, посредством которого человек спасает свою душу. Проводя строгое разграничение между духовенством и остальными верующими, католическая церковь допускала причащение и вином, и хлебом только для священников, тогда как миряне имели право причащаться только хлебом, но не вином. Таким образом, в истолковании причастия католической церковью содержались не только религиозные, но и общественные различия, утверждались привилегии церкви. Отрицая эти различия, Гус настаивал на едином для всех причастии под обоими видами. Потому сторонников Гуса называли чашниками (вино для причастия пили из особой чаши). Такое требование ломало перегородку между духовенством и мирянами, возрождало идеи всеобщего священства.

Одновременно с религиозными требованиями Гус выставлял и национальные. Богослужение, проповедь и образование должны были проводиться на чешском языке, и Гус добился передачи управления Пражским университетом от немцев в руки чехов.

Судьба Гуса была трагичной. Его пригласили на Констанцский собор якобы для обсуждения его идей. Император Сигизмунд выдал ему охранную грамоту, однако на Соборе Гус был обвинен в ереси и приговорен к смерти. Отцы Собора заявили императору, что любое обещание, данное еретику, не имеет силы. В 1415 г. Ян Гус был сожжен.

Смерть Гуса вызвала возмущение в Чехии и не остановила распространение его учения. Богословские идеи бытовали не только в кругах ученых людей. Через приходское духовенство, через нищенствующие ордена, через проповедников доходили они до мирян, до масс, где принимали свои, иногда весьма отличные от первоначальных, формы.

В самом гуситстве было несколько течений. «Умеренные» заявляли, что только они имеют право называться чашниками, требовали упразднить привилегии церкви, отменить церковное землевладение, упростить церковные обряды, ввести богослужение на чешском языке и причастие под обоими видами; в политическом плане они выступали за независимую чешскую монархию.

В 1420 г. возникло радикальное течение — табориты, названные так по горе Табор (т.е. Фавор — святая гора в Евангелиях) в Южной Чехии, где находился центр этого движения. Для таборитов, которых возглавлял мелкий рыцарь Ян Жижка (около 1360—1430), были характерны уравнительные стремления. Они требовали реформы не только церкви, но и общественных отношений, в частности, настаивали на отмене любых податей. Они отрицали культ святых и поклонение мощам, заявляли, что любой, даже женщина, могут отправлять богослужение.

Объявленный в 1420 г. крестовый поход против еретиков-гуситов превратился в межнациональную войну чехов, возглавляемых Яном Жижкой, который оказался талантливым полководцем, и немцев, возглавляемых императором Сигизмундом. Крестовые походы продолжались до 1431 г. и закончились победой чехов. Табориты составляли основную силу войска во время этих крестовых походов, называемых также гуситскими войнами. Хорошая военная подготовка (в Таборе все мужчины обучались военному делу), патриотический подъем, религиозное воодушевление и даже фанатизм — все это делало их прекрасными воинами. Вожди таборитов, ссылаясь на заповеди Христовы, но также на военную обстановку, требовали от своих последователей отказа от личного имущества, во всяком случае денежного, и передачи всех средств в общую казну.

Самые крайние из таборитов настаивали не на реформе, а на упразднении церкви, отвергали не только собственность, но и семью. Ян Жижка подавил движение этих крайних.

Победы гуситов привели к тому, что в Чехии были допущены причастие по обоими видами и богослужение на чешском языке. Эта уступка вскоре была отобрана церковью. И все же впервые, пусть ненадолго, появилась национальная церковь, обладающая своими особенностями.

В Европе кроме ведущей тенденции — к централизации — существовала и противоположная — к децентрализации, причем они пересекались. Мы упоминали о том, что попытки отделения Бургундии от Франции сопровождались централизацией этого герцогства. Национальные устремления чехов приводили к дальнейшему развалу Империи.

Империя была весьма рыхлым образованием. Во главе ее стоял Император, который, несмотря на пышный титул, был не более чем влиятельным князем. Общеимперским органом был РЕЙХСТАГ (имперское собрание) — съезд представителей так называемых имперских чинов: курфюрстов, имперских князей и имперских городов. Рейхстаг утверждал указы императора, вводил общеимперские налоги, мог устанавливать «земский мир», т.е. прекращать войны между членами Империи. Но ни рейхстаг, ни курфюрсты, ни император не обладали исполнительной властью. Решения рейхстага в жизнь должны были проводить имперские чины, каждый на подвластной ему территории. Если кто-либо этих решений не выполнял, то заставить его можно было только военной силой, а общеимперской армии не существовало.

Стремясь к независимости от общеимперской власти, князья, а особенно курфюрсты, стремились также к централизации своих родовых владений. В княжествах действовали органы сословного представительства, ЛАНДТАГИ (земельные собрания), в которые входили представители местных сословий. Разваливающаяся Империя превращалась в совокупность самостоятельных государств. При всей раздробленности, однако, и в Германии возникало ощущение национального единства. Характерно, что с конца XV в. государство стало называться «Священная Римская империя германской нации».

Особенностью государств Пиренейского полуострова было то, что их сложение происходило в ходе Реконкисты — отвоевания земель у арабов. К концу XV в. на полуострове существовали три христианских государства — Кастилия, Арагон и Португалия, и маленькое арабское княжество — Гранадский эмират.

Реконкиста в Испании

Во время Реконкисты, в основном в Кастилии, в условиях постоянной опасности утраты государственного существования, веры, даже просто жизни, усилились религиозная нетерпимость и враждебность к иноверцам и иноплеменникам. В XIV—XV вв. там появились «статусы о чистоте крови». Все средневековые государства Европы практиковали ограничения в правах иноверцев — мусульман и иудеев в христианских государствах, христиан и иудеев в государствах исламских. Но лишь в Испании многие государственные и церковные посты оказывались недоступными для христиан, в жилах которых текла арабская или еврейская кровь. А это уже начало того, что много позднее назовут государственным расизмом.

В 1474 г. наследник арагонского престола Фердинанд вступил в брак с королевой Кастилии Изабеллой. 1479 г., год восшествия на престол Арагона Фердинанда, считается датой объединения Арагона и Кастилии в единую Испанию. На деле этот процесс затянулся надолго, ибо разные части нового государства сопротивлялись централизации и долго хранили память о местных вольностях. Фердинанд и Изабелла активно взялись за формирование единого государства с сильной центральной властью. Разные по характеру люди: умная, мягкая, доброжелательная, благородная королева и лживый, хитрый, беспринципный король — сходились в одном — в безграничном религиозном фанатизме и безудержном стремлении к абсолютной власти. Все что мешало этому — иноверие, религиозное свободомыслие, государственное инакомыслие, местные вольности, коммунальные права, независимость церкви, привилегии дворянства — подлежало уничтожению. Король с королевой ловко использовали противоречия между сословиями. Еще в XII в. города Кастилии организовались в союз «Санта Эрмандада», т.е. «Святое Братство», ставивший целью борьбу с разбойниками и разбойничавшими рыцарями, и создали для этого особые отряды горожан, нечто вроде полиции. Фердинанд и Изабелла превратили Эрмандаду в вооруженную организацию для борьбы с непокорными дворянами. Та же Эрмандада должна была выполнять полицейские функции еще при одном учреждении — инквизиции.

Инквизиция как орудие борьбы с еретиками существовала в Европе еще с XIII в., но испанские монархи в 1480 г. создали особую королевскую инквизицию, подчиненную королевскому трону, а не папскому престолу. Не только еретики, но и иноверцы, да и просто люди, неосторожно высказавшие сомнения не то чтобы в религии, но в необходимости существования самой инквизиции, подлежали ее суду. Ни в одной стране Европы инквизиция не действовала столь активно. Казнь осужденных именовалась АУТО-ДА-ФЕ, т.е. «акт веры» и проходила публично в торжественной и чуть ли не праздничной обстановке. Инквизиция являлась орудием не только религиозного террора, но и политического сыска. Никто не был застрахован от ее вмешательства. Страну захлестнула эпидемия доносов, тем более, что это было небезвыгодно. Имущество осужденных конфисковывалось, треть шла на нужды самой инквизиции, треть — доносчикам, треть — в казну. За первые 18 лет существования инквизиции в Кастилии трибуналами было осуждено около 104 тысяч человек, причем 8800 приговорено к сожжению заживо.

Ауто-да-фе. Картина испанского художника Педро Берругете. 1490 г.

Пытка водою. Со старинных гравюр.

Пытка огнем. Со старинных гравюр.

Пытка колесом. Со старинных гравюр.

Замуровывание. Со старинных гравюр.

Фердинанд и Изабелла, укрепив власть и наполнив казну, в том числе и за счет конфискации имущества жертв инквизиции, приступили к выполнению своей мечты — завоеванию Гранады. Война началась в 1481 г., а 2 января 1492 г. на сторожевой башне двора гранадских эмиров, изумительного памятника арабо-испанского зодчества Альхамбры, взвился испанский флаг и был водружен крест вместо полумесяца. Западная Европа стала сплошь христианской.

Условия капитуляции эмирата были для арабов весьма благоприятными. Они получали право жить на своей земле по своим законам, сохраняли свою веру. Но чуть ли не с момента завоевания все данные маврам обещания были нарушены. На земле Гранады свирепствовала инквизиция, началось насильственное обращение в христианство. В 1502 г. Фердинанд и Изабелла издали указ, по которому каждый мавр или еврей должен был креститься или покинуть Испанию. Многие уехали, многие остались, внешне приняв христианство, но оставаясь в душе верными религии отцов. Возникли большие этнические группы морисков — крещеных арабов, и марранов — крещеных евреев, людей, неполноправных по «статусам о чистоте крови», постоянно подвергавшихся преследованиям и, в конце концов, на рубеже XVI—XVII вв. изгнанных из страны, которая в результате этого лишилась немалой части населения.

Ислам потерпел поражение на Западе, но зато он одержал огромные победы на восточных подступах к Европе. К 30-м годам XV в. от некогда великой Византийской империи остались лишь столица с окрестностями, несколько островов в Эгейском море и часть Пелопоннеса. В самой Византии шла борьба между «латинофилами», сторонниками ориентации на католический Запад, и непоколебимыми сторонниками православия. Константинопольский двор был готов за военную помощь пойти на значительные уступки Западу. В 1439 г. была провозглашена уния католической и православной церквей. Но большинство православного духовенства и верующих категорически отвергли унию — и на Руси, и в самой Византии. Командующий византийским флотом заявил, что он предпочтет видеть царствующей в Городе турецкую чалму, нежели папскую тиару.

Летом 1452 г. турецкий султан Мехмет II (1451—1481) начал осаду «Нового Рима». Он мечтал увенчать свое правление взятием этого города. Мехмет еще ребенком взошел на престол и тут же был свергнут. Вернувшись к власти, Великий Турка, как его называли на Западе, блестящий полководец и знаток греческой философии схватил после переворота всех своих родственников и обратился к мусульманским законоведам за разрешением на их убийство. Как мы помним, в исламе признание какого-либо деяния негреховным освобождает и от уголовной ответственности. Разрешение было получено, и все действительные и возможные соперники султана были перебиты, включая его девятимесячного брата. «Наведя порядок в семействе», он взялся за дело своей жизни. Под стенами Константинополя стояло 200-тысячное войско, снабженное превосходной артиллерией. Турецкий флот блокировал Константинополь с моря. В самом Городе продолжалась борьба партий; наемники, составляющие значительную часть византийского войска, отказывались сражаться. Руководители генуэзской торговой колонии Галата, расположенной рядом с Константинополем, вступили с султаном в переговоры и оказывали ему тайную помощь в обмен на обещание сохранить все торговые привилегии.

29 мая 1453 г. рано утром Константинополь был взят штурмом. Последний византийский император Константин XI Палеолог пал в бою. Город был подвергнут трехдневному разграблению. Мехмет II, получивший прозвище Завоеватель, на коне въехал в собор святой Софии, повелел сбить с нее крест, водрузить полумесяц и превратить в самую большую мечеть мусульманского мира. Остатки империи, а вместе с ними православные государства — Сербия, Босния и Валахия — были вскоре подчинены туркам. Турки стали реальной опасностью уже вне Балканского региона: в 1469 г. они вторглись в австрийские земли, в 1477 г. — во владения Венеции.

Нашествие турок на Европу и падение Византии.

На современников и потомков падение Константинополя произвело ошеломляющее впечатление. Многие позднейшие историки считают именно 1453 г. концом Средних веков: если эпоха началась падением Западной Римской империи, то кончиться должна падением Восточной.

Русское государство оказалось единственным православным государством в мире (о православной Грузии никто не поминал) и, таким образом, как бы наследником Византии. Возникла идея «Москвы — третьего Рима». Великий князь Московский Иван III (1462—1505), вступив в 1472 г. в брак с племянницей последнего византийского императора Софьей (Зоей) Палеолог, объявил себя наследником императоров. Герб Палеологов — двуглавый орел — стал российским гербом.

1. Что такое централизованное государство?

2. Как люди XV в. представляли себе государство?

3. Чем отличалась война Алой и Белой Роз от феодальных распрей прежних времен и от гражданской войны 1263—1265 гг.?

4. * Расскажите о Ричарде III. Попытайтесь объяснить, почему он потерпел поражение.

5. Возможна ли была полная победа гуситов? Если да, то каковы были бы ее последствия?

6. Почему Священная Римская империя не стала единым государством?

7. В чем особенности антимусульманской и антииудейской политики в Испании в XV в.?